|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Quelle: Dr. A. Gradenwitz, Aufsatz: »Künstliche Pflanzen« in dem Werk »Die Wunder der Natur«. Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin, Leipzig, Wien, Stuttgart, 1912. Z.

Die künstliche Erzeugung des Lebens ist heute ein Problem, das der mittelalterlichen Goldmacherei nicht unähnlich sieht. Auch in unseren Tagen schließt sich mancher zu diesem Zweck in die schwarze Küche ein und versucht, nach unendlichen Rezepten die richtige Zusammenstellung zu finden. Wie damals die gelungene Umwandlung unedlen Metalls in Gold ist auch heute ein Erfolg bei der Bemühung um die künstliche Zeugung oft behauptet und ausführlich beschrieben worden. Der objektiven Nachprüfung hat aber bisher keine dieser Behauptungen standhalten können. Bis zum heutigen Tag ist es tatsächlich niemandem gelungen, Lebewesen aus unbelebter Substanz im Laboratorium hervorzurufen.

Das außerordentliche Interesse, das diese Aufgabe vor allen andern verdient, läßt jedoch die Bemühungen der Forscher nicht zur Ruhe kommen. Auf den mannigfachsten Wegen bemüht man sich, das große Ziel zu erreichen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang die Annäherungsversuche von Leduc, die höchst erstaunliche Resultate ergeben haben. Diesem 249 Forscher ist es gelungen, einen Wundergarten anzupflanzen, gegen den alle Märchenpracht verblaßt. Durch bloße chemische Mischungen hat Leduc Erscheinungen hervorgerufen, die den Äußerungen des echten Lebens verblüffend ähnlich, ja mit ihnen geradezu identisch sind. Er hat den Nachweis erbracht, daß die niedern Lebenserscheinungen bei Pflanzen und Tieren ausschließlich durch physikalische Gesetze bedingt sind.

„In seinem jüngsten Werk, von dem Dr. Alfred Gradenwitz unter dem Titel »Das Leben in seinem physikalisch-chemischen Zusammenhang« eine deutsche Ausgabe veranstaltet hat, weist Leduc nach, wie durch das bloße Zusammentreffen verschiedener Lösungen – auch anorganischer Natur – Gebilde entstehen die den uns bekannten Organismen überraschend ähneln, vor den Augen des Beobachters in derselben Weise wachsen wie wirkliche Organismen, sich ebenso wie diese durch Nahrungsaufnahme erhalten, allerhand Bewegungen ausführen und schließlich ebenso wie Lebewesen vergehen – kurzum, die sich so verhalten, daß der unbefangene Beobachter ihnen wirkliches Leben zusprechen könnte.

Derartige Versuche kann bei einiger Vorsicht jeder Laie anstellen und so einem künstlichen Samenkorn Keime entlocken, die sich mehr oder weniger schnell zu Sprossen und Stengeln entwickeln und Blätter, knospenartige Gebilde, Ranken und Blüten tragen, um nach einiger Zeit gleich einer lebenden Pflanze abzusterben und in ein unscheinbares, formloses Gewebe zu zerfallen. Das ganze Werden und Vergehen einer Pflanze laßt sich auf diese Weise im Lauf weniger Stunden vorführen, und ebenso kann man die Formen niederer Tiere, wie Muscheln, Seeigel und Polypen, künstlich nachmachen.

Man nimmt z. B. ein Korn von 1 bis 2 Millimetern Durchmesser, das zu zwei Teilen aus Saccharose (Zucker) und zu einem Teil aus schwefelsaurem Kupfer besteht, und legt dieses in eine wässerige Lösung von 2 bis 4 Prozent gelbem Blutlaugensalz, 1 bis 10 Prozent Kochsalz und 1 bis 4 Prozent Gelatine. Die Entwicklung der künstlichen Pflanze erfolgt dann je nach der Temperatur mit verschiedener Geschwindigkeit; sie nimmt entweder mehrere Tage oder nur einige Stunden in Anspruch, ja man kann den Keimvorgang schon in wenigen Minuten vor einer größeren Zuhörerschar demonstrieren.

Das künstliche Samenkorn umgibt sich mit einem Häutchen aus einer Kupferverbindung, das für Wasser und gewisse Elemente durchlässig, für Zucker jedoch undurchlässig ist. Durch diese teilweise Undurchlässigkeit entsteht im Innern des Samenkorns ein hoher Druck, der zur Aufnahme von Substanz aus der Umgebung und damit zum Wachstum des ganzen Gebildes führt.

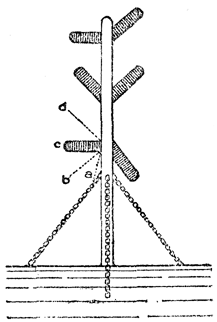

Wenn man die Flüssigkeit auf eine Glasplatte ausgießt, erfolgt das Wachstum nur in einer Ebene; bringt man sie hingegen in einen tiefen Behälter, so 250 wächst das Gebilde gleichzeitig wagerecht und senkrecht. Es bilden sich dann wirkliche Stengel, die sich, an die Oberfläche der Flüssigkeit gelangt, dort wie Wasserpflanzen zu flachen Blättern ausbreiten. Diese künstlichen Gebilde tragen je nach der Zusammensetzung der Kulturflüssigkeit kugel-, pilz-, ähren- oder rankenförmige Ansätze und besitzen also wirklich organische, äußere Gestaltung. Da die Nährsubstanz in ihren Stengeln bis zu sehr beträchtlicher Höhe ansteigt, müssen sie aber auch mit einem Kanal für den Säfteumlauf ausgestattet sein; kurz, es handelt sich offenbar um wirkliches Wachstum wie bei Pflanzen.

Ebenso wie Pflanzen sind die künstlichen Gebilde aber auch für mancherlei chemische und physikalische Reize empfänglich, und ihre Entwicklung wird durch Giftstoffe gehemmt. Gleich wirklichen Lebewesen besitzen künstliche Pflanzen ferner auch die Fähigkeit, eine ihnen zugefügte Verwundung wieder auszuheilen; denn wenn ein Stiel vor Abschluß seines Wachstums zerbrochen wird, setzen sich die Bruchstücke aneinander, heften sich zusammen, und das Wachstum beginnt von neuem.

Die Leducschen Versuche sind aus den schon vierzig Jahre zurückliegenden Experimenten des deutschen Physiologen M. Traube aufgebaut, die leider noch nicht die ihnen gebührende Beachtung gefunden haben. Traube ließ sich bei seinen Forschungen von der Erwägung leiten, daß das Protoplasma, der schleimige Inhalt der organischen Zelle, ihr wesentlicher Bestandteil sei, aus dem alle übrigen, besonders die Zellwände, durch Erhärtung gewisser Schichten entstehen. Nun hatte schon Graham gezeigt, daß gewisse Stoffe, wie Eiweiß, Zucker, Leim, Gummi, Gerbsäure usw. durch Häutchen, wie die Wände einer Zelle, nicht hindurchdringen. Traube tauchte daher ein Glasröhrchen mit Leimlösung in eine Lösung von Gerbsäure; dann überzog sich dessen Öffnung mit einem Häutchen aus gerbsaurem Leim. Durch Einbringen von Tropfen der einen Lösung in eine größere Menge der andern konnte er sogar geschlossene Bläschen herstellen, die sich dem Ansehen und Wachstum nach ganz wie natürliche Zellen verhielten.

Leduc hat nun bei seinen überaus zahlreichen Versuchen nicht nur künstliche Zellen, sondern ganze Zellgewebe und Gebilde von außerordentlichem Formenreichtum erhalten, die sich aber stets eng an die natürlichen Formen von Pflanzen und niedrigen Tieren anlehnen. Leduc führt hiermit den Beweis, daß alle niederen Lebensäußerungen, d. h. Entstehung, Entwicklung und Ernährung der Zelle, durch physikalisch-chemische Kräfte, und zwar vor allem durch das innere Ausbreitungsbestreben (Diffusion) und die innere Anziehung (Kohäsion) beherrscht werden.

Am besten lassen sich diese Erscheinungen verstehen, wenn man den Sitz des Ausbreitungsbestrebens – der Diffusion – als ein Kraftfeld auffaßt, das sich 251 ganz wie ein magnetisches oder elektrisches Kraftfeld verhält. Überall dort, wo in einer Flüssigkeit stärkere Konzentration herrscht als in der Umgebung, kann nun das Ausbreitungsbestreben in Erscheinung treten, und das gleiche gilt von Punkten geringerer Konzentration. Ein Punkt, an dem die Konzentration stärker ist, zieht einen solchen von geringerer Konzentration als die Umgebung ganz ebenso an, wie entgegengesetzte elektrische oder Magnetpole einander anziehen, und durch die Wechselwirkungen derartiger Punkte (Diffusionspole, wie Leduc sie nennt) lassen sich mancherlei Lebensvorgänge erklären. Sie erzeugen z. B. in der Flüssigkeit Strömungen, die schwebende Teilchen mit sich fortziehen, und hierdurch erklärt sich die Erscheinung der Zellteilung, die Leduc in allen Einzelheiten nachahmt.

Eine wie bedeutende Rolle aber die erwähnten physikalischen Vorgänge im organischen Leben spielen, erkennt man auch aus der Betrachtung gewisser allbekannter Erscheinungen.

Eine abgeschnittene Pflanze vertrocknet und verwelkt bekanntlich. Wenn man sie jedoch ins Wasser stellt, schwillt der Zellinhalt infolge des Ausbreitungsbestrebens (der Diffusion) wieder an und füllt die Zellen aus, sodaß sich diese ausdehnen und die Pflanze sich wieder aufrichtet. Ferner sind die Zellen des Organismus allen Unterschieden des Innendrucks gegenüber sehr empfindlich, und aus diese Weise ist die anscheinend paradoxe Tatsache zu erklären, daß chemisch reines Wasser giftig ist. Unser Trinkwasser ist ja niemals rein; es enthält stets allerhand Salze und Gase in Lösung und besitzt daher beträchtlichen Innendruck. Reines Wasser, wie z. B. das des sogenannten »Giftbrunnens« in Gastein, besitzt hingegen so geringen Innendruck, daß es die Zellen des Verdauungskanals zum Anschwellen bringt, sie zerstört und damit ausgeprägte Giftwirkungen hervorruft. Wenn man ferner Wasser zum Kochen von Kartoffeln, Bohnen, Linsen, Kastanien usw. vorher etwas salzt, so vertrocknen diese Gemüse; sie schrumpfen infolge des starken Innendrucks des Kochwassers ein und werden hart und schwer verdaulich. Wenn man sie hingegen in ungesalzenem Wasser kocht und erst nach dem Kochen salzt, so nehmen sie Wasser auf, schwellen an, die Haut springt auf, und auch die mehlhaltigen Körner schwellen an und springen. Durch Kochen in Salzwasser nimmt daher das Gewicht von Kartoffeln, Kastanien usw. ab und durch Kochen in ungesalznem Wasser zu.

Leduc will auf seinen Versuchen eine neue Wissenschaft aufbauen, die »synthetische« Biologie. Sowie alle Naturwissenschaften mit der Beobachtung und Klasseneinteilung der Körper und Erscheinungen beginnen – d. h. zunächst rein beschreibend sind – und sie hieraus zerlegen oder analysieren, um ihren Hergang zu ergründen und schließlich die Erscheinungen künstlich hervorzurufen (womit die 252 Wissenschaft in das dritte, synthetische oder aufbauende Stadium tritt), ist nämlich nach Leducs Meinung auch für die Biologie, die Lehre vom Lebenden, der Augenblick gekommen, die künstliche Herstellung von Organismen anzustreben. Und wenn sie auf diesem Weg auch noch so langsam vom Einfachsten zum Zusammengesetzten fortschreiten müßte, sieht der französische Forscher doch keinen Grund ein, warum ihr Endziel nicht schließlich erreicht werden sollte.”