|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Während wir bei allen vorhergegangenen Raubvögeln die mehr oder minder nahe Verwandtschaft, selbst einander ziemlich entfernt stehender Geschlechter, doch immer von vornherein erkennen können, so zeigen sich die Eulen sowol in ihrer äußern Erscheinung, als auch in ihrem ganzen Wesen durchaus abweichend von allen Verwandten. Sie haben folgende besonderen Merkmale.

Obwol der Körper schlank und verhältnißmäßig dünn ist, sehen sie doch durch die dichte und volle, weiche und lockere Befiederung größer und namentlich dicker aus, als sie in Wirklichkeit sind. Der Kopf ist verhältnißmäßig groß und rund, dicht befiedert und ähnelt dem der Hauskatze. Die Augen sind nach vorn gerichtet, groß, rund und stark gewölbt, grell gefärbt mit absonderlichem Ausdruck und einer sich auffallend verengernden und erweiternden Pupille, mit Lidern, welche in wunderlicher Weise geöffnet und geschlossen werden, und von einem Kreis seidenartiger, doch steifer, strahliger, absonderlich stehender Federn umgeben, welche den sog. Schleier bilden, der das Gesicht mehr oder minder weitreichend umrahmt und nur bei einzelnen Arten ganz fehlt. Der Schnabel ist kurz, gleich vom Grunde an stark gebogen, mit großem, scharfem Haken, doch ohne Zahn; er ist stark umborstet, die Wachshaut ist von den langen und steifen Borstenfederchen ganz verdeckt; auch die runden, vorn in der Wachshaut liegenden Nasenlöcher sind in den Borsten verborgen. Die große Ohrmuschel kann gleichfalls geöffnet und geschlossen werden. Die Flügel sind breit und verhältnißmäßig kurz gerundet, die dritte oder vierte Schwinge ist am längsten; die ersten Schwingen haben fransenartige Außenfahnen. Der Schwanz ist kurz, nur ausnahmsweise stufenförmig. Die Füße sind mittelhoch, meistens bis auf die Zehen befiedert; letztere sind kurz und die äußere ist eine Wendezehe; die Krallen sind groß, stark gekrümmt und scharf. Die Gefiederfärbung ist fast immer düster, doch bunt, gefleckt, gestreift oder mit Wellenlinien gezeichnet.

Über die ganze Erde erstreckt sich die Verbreitung der Eulen in überaus zahlreichen Arten. Obwol vorzugsweise Waldvögel, kommen sie doch auch in allen möglichen anderen Örtlichkeiten, selbst in weiten baumlosen Ebenen, hoch im Gebirge und inmitten großer und kleiner Städte vor. Unter ihren Sinnen ist das Gehör am schärfsten, während das Auge bei den meisten nur in der Dämmerung sehr scharf ist; doch soll man keinenfalls glauben, daß sie beitage garnicht oder auch nur schlecht sehen können, das ist entschieden ein Vorurtheil. Im leisen, geräuschlosen, sonderbar huschenden, verhältnißmäßig langsamen, meistens niedrig über dem Boden dahingehenden, doch beim Rauben sodann überaus flink hinzuschießenden Fluge, ferner in den seltsamen Bewegungen, dem wunderlichen Drehen und Wenden des Kopfs, dem plötzlichen Niederdrücken und wieder Hochaufrichten des Körpers, den kreischenden, heulenden, gellenden Rufen, dem Schnabelklappen und Pfauchen, dem scheuen, meistens nächtlichen, anderen Vögeln gegenüber grausamen und im Verkehr miteinander jähzornigen Wesen, unterscheiden sie sich von den Verwandten und von allen Vögeln überhaupt. Durch das geschilderte Benehmen und namentlich die in der Parungszeit weithin schallenden, gellend und unheimlich erklingenden mannigfachen Töne geben sie Anlaß zu Aberglauben und Beängstigung bei unwissenden Leuten. Meistens in Baumhöhlen oder auch in Felsspalten, in Öffnungen an Gebäuden und innerhalb derselben, selbst in Erdlöchern, aber nur in seltenen Fällen frei auf Bäumen, steht ihr Horst; oft benutzen sie für denselben auch alte Nester von Raben- u. a. Vögeln. Bis zu zehn Eiern, welche immer reinweiß sind, enthält das Gelege und ihre Vermehrung ist also eine bedeutende. Allerlei lebende Thiere, Säuger, Vögel und Kerbthiere, aber auch Kriechthiere und bei manchen Arten Fische, bilden ihre Nahrung. Mit alleiniger Ausnahme der größten unserer einheimischen Eulen, des Uhu, sind alle übrigen vorwiegend und die meisten sogar außerordentlich nützlich für den Naturhaushalt und die menschlichen Kulturen. Sie werden in zwei Gruppen: Ohreulen und Glattköpfe oder Käuze getheilt und außerdem kann man sie darin unterscheiden, daß eine Anzahl und zwar die beiweitem meisten lichtscheu sind, beitage in Schlupfwinkeln versteckt ruhen und nur in der Dämmerung munter werden und auf Raub ausgehen, während die anderen, namentlich die nordischen Arten, auch am hellen Tage rauben.

Bekanntlich sind die Eulen allen anderen Vögeln verhaßt und wo eine solche am Tage aus ihrem Versteck aufgestöbert sich blicken läßt, wird sie von einer sich immer mehr ansammelnden Schar aller umwohnenden Vögel überfallen, geneckt, geärgert und wol stundenlang verfolgt, bis sie wieder ein sichres Versteck gefunden hat. Die Feindschaft beruht auf Gegenseitigkeit und insbesondre allen Raub- und krähenartigen Vögeln gegenüber geräth auch jede Eule in Aufregung und gibt diese durch Sträuben des Gefieders, Verdrehen der Augen, Pfauchen u. s. w. zu erkennen. Infolge dieser Eigenthümlichkeit benutzt man den Uhu zur Jagd auf der sog. Krähenhütte und den Steinkauz und andere kleine Eulen zum Singvogelfang.

Wenigstens beiläufig muß ich hier einige Angaben über die Krähenhütte machen. In früherer Zeit, aber auch heutzutage noch, richtete man vielfach solche Anlagen ein, zunächst für den Zweck, in praktischer Weise dem schädlichen Raubzeug Abbruch zu thun und sodann auch wol um des Schießvergnügens willen. Eine Erd- oder Rasenhütte wird errichtet, in welcher der Jäger von einer Schießscharte aus den Vorplatz überblicken kann. Auf diesem stehen in schußrechter Entfernung einige Bäume oder in Ermangelung derer eingesetzte Stämme mit zackigen Ästen und unterhalb derselben befindet sich der eigens für diesen Zweck gehaltne Uhu angekettet auf einem Pfahl. Frühmorgens geht der Jäger mit seinem gefiederten Jagdgenossen hinaus und nachdem Alles sorgsam vorgerichtet, werden durch den Uhu vornehmlich allerlei Rabenartige und dann auch mehr oder minder zahlreich Raubvögel angelockt und von einem oder mehreren Schützen aus der Hütte her erlegt. Schon längst aber hat man eingesehen, daß diese an sich empfehlenswerthe Einrichtung doch auch ihre bedenkliche Seite hat. Neben Falken, Habichten, Weihen, also den entschieden schädlichen Raubvögeln, werden hier auch Bussarde und andere nützliche Mäuse- und Kerbthiervertilger, und gerade die letzteren am zahlreichsten heruntergeschossen. Während sodann die schlauesten, sowol von den Raubvögeln als auch von den Krähenartigen, sich die Gefahr bald merken und der Krähenhütte fern bleiben, kommen gerade die harmlosen immer zahlreicher herbei, und zuletzt gibt es überhaupt nichts weiter zu schießen als Vögel, deren Vernichtung keinen Zweck hat, ja sogar geradezu Schaden bringt. Wer heutzutage noch eine Krähenhütte hat, sollte es sich vor allen Dingen angelegen sein lassen, sich so gründliche Kenntnisse zu erwerben, daß er mit Sicherheit die wirklich schädlichen Vögel von den harmlosen oder gar nützlichen zu unterscheiden vermag; ja er sollte in allen Fällen, wo es sich noch um die offne Frage handelt, ob die Nützlichkeit oder Schädlichkeit überwiegend ist, entschieden lieber schonen als vernichten. Unsre freilebende Thierwelt geht mit Riesenschritten der Verringerung, ja wol gar Ausrottung, entgegen, und gewissenhafte Naturfreunde sollten es sich daher allenthalben angelegen sein lassen, alle Thiere, welche uns nicht geradezu in überwiegend schädlichem Treiben entgegentreten, mindestens zu dulden und die nützlichen unter ihnen thatkräftig zu hegen!

Was den Vogelfang mit dem Käuzchen (dem »Wichtl«) oder auch mit anderen kleinen Eulen anbetrifft, so kann ich denselben im allgemeinen nur als verabscheuenswerth bezeichnen. Es handelt sich dabei immer darum, daß möglichst zahlreiche Vögel vermittelst Leimruten gefangen werden, wobei erklärlicherweise viele zugrunde gehen oder doch so sehr im Gefieder verderben, daß sie für lange Zeit leiden und verkümmern. Vogelfänger, welche für den großen Bedarf des Vogelhandels fangen, können diesen Fang allerdings nicht recht entbehren, namentlich überall dort, wo sich nicht die Gelegenheit dazu ergibt, daß sie große Netzanlagen herzustellen vermögen; meines Erachtens aber sollte der Fang auch für die Liebhaberei immer nur einerseits in verhältnißmäßig geringem Maß und andrerseits so gestattet sein, daß keine Vögel dabei umkommen, soweit sich dies irgend vermeiden läßt.

Während der Uhu für die geschilderte Krähenhütte vielfach in der Gefangenschaft gehalten, meistens aus dem Nest gehoben, aufgefüttert und gezähmt wird, hat man andere Eulen auch verhältnißmäßig häufiger als die übrigen Raubvögel in Käfigen u. a. In den zoologischen Gärten bilden sie in ihrem absonderlichen, manchmal förmlich abenteuerlichen Aussehen und Benehmen einen besondern Anziehungspunkt für die Besucher; bei den Stubenvogelfreunden aber sind vornehmlich die kleineren und allerkleinsten Arten beliebt. Auch die Eulen dauern, gleich anderen Raubvögeln, nicht gut aus, wenn sie neben dem rohen Fleisch, mit welchem man sie alle zu versorgen pflegt, nicht wenigstens zeitweise lebende oder doch frisch getödtete Thiere, Mäuse, Sperlinge, Tauben, Kaninchen u. a. bekommen. Die kleinsten Arten müssen mit Mehlwürmern, Maikäfern, Heuschrecken und, so oft dies zu erlangen, mit Mäusen, Sperlingen u. a. versorgt und an ein entsprechendes Mischfutter gewöhnt werden. Bei sachgemäßer Pflege lassen sie sich alle recht gut und auch die zartesten eine Reihe von Jahren erhalten.

Unter unseren einheimischen Eulen zeichnet sich nur eine, die größte von allen, durch bedeutende oder doch mindestens beiweitem überwiegende Schädlichkeit aus; der Uhu nämlich. Säugethiere, vom Hirsch- und Rehkalb bis zur Maus herab, und allerlei Vögel, von Trappe, Auerhahn, Wildgans bis hinunter zum Heher und selbst bis zum Spatz u. a., vorzugsweise aber Krähen, bilden seine Beute.

Am Oberkopf braun und schwarz gestrichelt, mit aufrecht stehenden schwarzen, gelbgesäumten Ohrenfedern, roströthlichbraunem und unregelmäßig schwarz geflecktem Schleier, ist er am ganzen Oberkörper roströthlichgelb, aber mit schwarzen querstehenden Wellenlinien und Schaftstrichen zugleich gezeichnet; die Flügel sind ebenso dunkel quergebändert und gepunktet; der Schwanz zeigt breite braune Querbinden; die Kehle ist weiß bis hellgelblichbraun; die ganze übrige Unterseite ist roströthlichgelb mit schwarzen Längsflecken, der Bauch mit breiteren und die Schenkelgegend mit feineren dunkelen Wellenlinien gezeichnet; der Schnabel ist dunkelhorngrau bis schwarz, die Augen sind goldgelb bis orangeroth, die starkbefiederten Füße sind hellgraublau mit schwarzen Krallen. In der Größe steht er etwa dem Steinadler gleich, doch erscheint er gedrungner, und seine Haltung ist eine ganz andre, nach Eulenart aufrechte, hochgerichtete (Länge 65 bis 75 cm; Flügelbreite 150 bis 175 cm; Schwanz 25 bis 28 cm). Das Weibchen ist bedeutend größer, in der Färbung heller und geringer gefleckt. Im Daunenkleide sind die Jungen fahlweiß mit röthlichen und braunen Wellenlinien. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens ähnlich, doch düstrer durch große braune Flecke.

Während sich seine Verbreitung über ganz Europa und einen großen Theil Asiens erstreckt, kommt er in Deutschland nur noch hier und da vor, namentlich in Gebirgswaldungen, aber auch in großen Wäldern der Ebenen, ja sogar in waldlosen, aber mit Rohr und Schilf dicht bestandenen, sehr weiten Sümpfen. Überall lebt er als Standvogel jahrein und -aus und als eine echte Nachteule, die sich erst mit dem Eintritt der Abenddämmerung zu regen beginnt und mit dem Aufhören der Morgendämmerung wieder zur Ruhe begibt. Niedrig über dem Erdboden dahinstreichend, läßt er seine dumpfen oder gellenden Rufe hu, huhu erschallen und diese, sowie das Pfauchen, Schnabelklappen und andere unheimliche Töne, welche das Par vornehmlich zur beginnenden Nistzeit im März und April hören läßt, haben Anlaß zu mannigfachem Aberglauben seit altersher gegeben. Wer sich näher unterrichten will, möge in meinem Buch »In der freien Natur« die Schilderung ›Die wilde Jagd‹ nachlesen. Beim Rauben zeigt der Uhu sich ungemein muthvoll, doch zugleich vorsichtig, als ein verhältnißmäßig überaus starker und zugleich gewandter Räuber. Meistens in Felshöhlungen oder Löchern an alten Gebäuden, seltner in einem hohlen Baum oder in dem alten Horst eines andern großen Raubvogels, zuweilen sogar auf dem Erdboden, dann natürlich versteckt zwischen Röhricht und Gestrüpp, steht sein Horst. Immer ist derselbe aus Ästen und Reisern kunstlos aufgeschichtet und mit trocknem Laub, Gras u. a. ausgerundet. Zwei bis drei Eier, welche rundlich und sehr rauhschalig sind, bilden das Gelege und werden vom Weibchen allein in 28 Tagen erbrütet, während die Alten die Jungen gemeinsam ernähren. Vornehmlich während der Brut, im übrigen aber auch jahrein und -aus entwickelt der Uhu eine nur zu verderbliche Thätigkeit den Jagd- und Haus- und allen Thieren überhaupt gegenüber, welche er überwältigen kann. Erklärlicherweise wird er daher allenthalben eifrig verfolgt, und da man auch, für den Zweck, um die Jungen aufzuziehen und zum Anlocken bei der Krähenhütte zu benutzen, sein Nest häufig ausraubt, so ist er, wie erwähnt, fast überall bei uns in Deutschland schon recht selten geworden; natürlich kann man sagen erfreulicherweise, inanbetracht seiner argen Schädlichkeit, während andrerseits die Jäger u. a., welche die Jungen auffüttern und abrichten, einen namhaften Vortheil dadurch erreichen und also wol wünschen, daß er noch häufiger sein möchte. Vornehmlich durch die böhmischen Vogelhändler werden mehr oder minder gezähmte Uhus noch zahlreich in den Handel gebracht. Diese große kräftige Eule läßt sich besser als die meisten übrigen Raubvögel für die Dauer in der Gefangenschaft erhalten, doch darf auch sie nicht ausschließlich mit rohem Fleisch, wie es in den zoologischen Gärten u. a. zu geschehen pflegt, ernährt werden, sondern sie muß zur Abwechselung wennmöglich lebende oder doch frisch getödtete Thiere, Ratten, Mäuse, Kaninchen, Tauben u. a., bekommen. In Ermangelung derer reicht man ihr wol die Fleischstücke in frisches Thierfell, Hare oder Federn eingewickelt, weil die Bildung und das Auswerfen der Gewölle zu ihrer Lebens-Erhaltung durchaus nothwendig ist. Bei solcher sachgemäßen Pflege hält diese Eule aber nicht allein viele Jahre in der Gefangenschaft vortrefflich aus, sondern man hat sie auch bereits mehrfach mit gutem Erfolg gezüchtet. Wie sehr der Uhu gegenwärtig noch immer für den Zweck, ihn vor der Krähenhütte zu benutzen, beliebt ist, geht daraus hervor, daß manchmal ein Händler, so z. B. Fr. Zivsa in Troppau in Österr.-Schlesien in meiner Zeitschrift »Die gefiederte Welt«, bis 50 Uhus auf einmal ausbietet und auch immer in verhältnißmäßig kurzer Zeit bereitwillige Abnehmer dafür findet. Man hat ihn auch Auf, Buhu, Buhuo, Puhu oder Schuhu, Adler-, Berg-, große Horn-, große Ohr- und Steineule, Gauf und Großherzog benannt.

gleicht, sowol in der äußern Erscheinung, Gestalt und Färbung, als auch im Wesen, dem soeben geschilderten großen Verwandten; nur ist sie beiweitem kleiner und auch schlanker, ihre Ohrfedern aber sind verhältnißmäßig länger und in der Färbung erscheint sie etwas heller. Sie ist am ganzen Körper hellbraun, fein schwarz gebändert, gepunktet und gestrichelt, an der Oberseite mehr roströthlichbraun, an der Unterseite weiß gelblichbraun, am Bauch sind die Zeichnungen noch durch Querstriche gekreuzt; die Schwingen und der Schwanz sind roströthlichgelb, braun gebändert; die Ohrenbüschel bestehen in roströthlichgelben Federn, jede mit breitem schwarzen Mittelstreif; der Schleier ist am Schnabel weißlichgrau, um die Augen schwärzlichbraun; der Schnabel ist bräunlichschwarz, die Augen sind hochgelb und die Füße fahlgelb. In der Größe steht sie etwa einer Haustaube gleich (Länge 35 cm; Flügelbreite 90 bis 95 cm; Schwanz 15 cm). Das Weibchen ist bemerkbar größer, kräftiger und im ganzen Gefieder etwas dunkler, mehr graubraun. Im Daunenkleide sind die Jungen grauweiß mit bräunlichen Wellenlinien gezeichnet. Das Jugendkleid ist dem des Weibchens ähnlich, doch mehr fahl.

Ihre Verbreitung erstreckt sich über fast ganz Europa, auch das nördliche Afrika und das mittlere Asien. Bei uns kommt sie meistens nur als Strichvogel vor und zwar in mehr oder minder starken Flügen bis zu 100 Köpfen und wol noch darüber, umherschweifend. Hier und da siedelt sich ein Pärchen inmitten eines weiten Walds an und der Horst steht dann fast immer in einem alten Raubvogel-, Krähen- oder Eichhörnchen-Nest, und enthält ein Gelege von vier bis sieben Eiern zu Mitte des Monats April, welche vom Weibchen in 21 Tagen erbrütet werden. Zur Nistzeit, aber manchmal auch in andrer Frist, in stürmischen Frühlings- und Spätherbstnächten hören wir den schauerlichen Ruf der Waldohreule huhuhu und dann wumb oder humb inmitten des Walds, doch auch zuweilen auf alten Kirchhöfen u. a. in der Nähe von Ortschaften, schauerlich ertönen. In der ganzen Lebensweise und allen Eigenthümlichkeiten gleicht sie dem Uhu, doch besteht ihre Nahrung vornehmlich in Nagern, von der Maus bis zum Hamster und dem Eichhörnchen, sodann in Fröschen u. a. Lurchen, sowie großen Käfern u. a. Kerbthieren und gelegentlich freilich auch in kleinen Vögeln und deren Bruten. Bis zum heutigen Tage sind die Stimmen darüber getheilt, ob diese Eule wirklich überwiegend nützlich oder schädlich sei; die meisten Vogelkundigen behaupten indessen, daß ihre Schädlichkeit, auch wenn sie leider gar manches Vogelnest ausstöbert, doch dem Nutzen, den sie der Land- und Forstwirthschaft durch Mäuse- und Kerbthier-Vertilgung bringt, beiweitem überwiegt. Diese Auffassung ist nach meiner Überzeugung richtig. Sie heißt auch Fuchs-, Horn-, Hörner-, Kopp-, Katzen-, Knapp-, langohrige, Ranz- und Uhr-Eule, gemeine Ohr-, kleine Horn- und kleine Waldohreule, Ohrkauz und kleiner Uhu. In die zoologischen Gärten gelangt sie nur selten und für die Liebhaberei hat sie auch keine besondre Bedeutung.

ist wiederum der vorigen sehr ähnlich und wird mit ihr oft verwechselt, jedoch sind die mehr nach hinten übergebogenen Ohrfederbüschel beiweitem niedriger und stehen zwischen den Augen viel näher zusammen. Sie ist an der ganzen Oberseite ockergelb, jede Feder mit rundem braunen Mittelfleck; der Schleier ist grau und gelblichweiß gescheckt und braun gestrichelt, um die Augengegend schwärzlich; die Flügel sind unregelmäßig weiß gefleckt; Schwingen und Schwanz sind roströthlichgelb, breit braun gebändert und gefleckt; die ganze Unterseite ist roströthlichweiß bis düstergelblich, braun längs-, aber nicht kreuzförmig gestreift; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind gelb und die Füße blaßgelb mit schwarzen Krallen. In der Größe stimmt sie mit der vorigen überein (Länge 36 cm; Flügelbreite 95 cm; Schwanz 15 cm). Das Weibchen ist etwas größer und schwach dunkler im ganzen Gefieder und die Zeichnungen sind etwas verschwommen. Das Jugendkleid ist fahler und matter gefärbt.

Ihre Verbreitung soll sich mit Ausnahme von Australien über die ganze Erde erstrecken. Im Gegensatz zu den Verwandten meidet sie den Wald und setzt sich selten oder niemals auf Bäume. Ihren Aufenthalt bilden vielmehr vornehmlich Sümpfe, More oder große Haideflächen in der Nähe von Gewässern. Im größten Theil von Deutschland, namentlich aber im Norden, kommt sie vielfach als Brutvogel vor, im übrigen als Strich- und im Süden als Zugvogel. Obwol auch sie zu den eigentlichen Nachteulen gehört, fliegt sie doch beitage rasch und sicher, erhebt sich manchmal geradeaus sehr hoch empor und läßt sich senkrecht herab. Während der Ruhe am Tage hält sie sich in dichtem Gras und Gestrüpp und auf der Wanderung auch wol in Kartoffel- u. a. Feldern verborgen, wo sie die Jäger bei der Hühner- oder Hasensuche dann manchmal zu Dutzenden und wol gar zu Hunderten aufstöbern und im Übermuth leider vielfach herabschießen. Da ihre Nahrung fast ausschließlich in Mäusen und anderen Nagern, sowie großen Kerbthieren besteht, so dürfen wir sie zu den nützlichsten aller unserer einheimischen Vögel zählen, obwol sie freilich auch Vogelnester plündert und in der Wintersnoth alte ermattete Vögel schlägt. Vermögen wir ihren verhältnißmäßig leisen und nicht unangenehm erklingenden Rufen käef oder kaew vorsichtig zu folgen, so finden wir zu Ende des Monats April oder im Mai das Nest inmitten von Schilf- und Binsenbülten oder im dichten hohen Gras, seltner in einem weiten Getreidefelde, aus trocknem Gras und Gestrüpp zusammengeschleppt, mit vier bis sechs, manchmal sogar bis zu zehn Eiern. In allem übrigen, der ganzen Lebensweise u. a. gleicht sie der vorigen. Man heißt sie auch Brand-, Bruch-, Kohl-, kurzzehige, Mor-, Rohr-, Schnepfen- und Wieseneule, gehörnte Sumpfeule und gelber Kauz. In den zoologischen Gärten oder bei den Liebhabern ist sie kaum zu finden, doch hält sie sich bei zweckmäßiger Ernährung in der Gefangenschaft recht gut und auch für längre Dauer.

welche im Norden von Europa und in einem großen Theil des übrigen Rußlands heimisch ist, kommt bei uns nur selten und einzeln als Wandergast, in Norddeutschland und manchen Theilen von Österreich, in Böhmen, Galizien, Siebenbürgen, Polen u. a. vor; ich darf sie daher hier nur beiläufig erwähnen.

Sie ist an der Oberseite bräunlichweiß mit dunkelbraunen Längsflecken; der Schleier ist einfarbig grauweiß, nur zuweilen schwärzlich gestrichelt und fein braun gefleckt; die Schulter- und großen Flügeldecken sind dunklerbraun, weiß gefleckt; Rücken und Schwingen sind braun gebändert, der Schwanz ist braun mit breiten hellen Querbändern; die ganze Unterseite ist düsterweiß, braun schaftfleckig; der Schnabel ist gelb, die Augen sind dunkelbraun, die Füße gelblich weiß mit bräunlich gelben Krallen. In der Größe übertrifft sie unsere Eulen, außer dem Uhu, bedeutend (Länge 60 bis 65 cm; Flügelbreite 120 cm; Schwanz 30 bis 32 cm). Das Weibchen soll nicht verschieden sein. Übrigens zeigt sie sich in der Färbung überaus veränderlich.

In der Lebensweise und Ernährung kommt sie mehr dem Uhu als den anderen Verwandten nahe, und da sie demnach bedeutsam schädlich sein könnte, indem sie allerlei Wild und Hofgeflügel, insbesondre aber Rebhühner u. a. schlägt, so haben die Jäger keine Veranlassung dazu, sie zu schonen, auch wenn sie nur selten und einzeln vorkommt. Von den Liebhabern, welche sie in der Gefangenschaft gehalten haben, sind leider keine bemerkenswerthen Beobachtungen über sie veröffentlicht worden. Sie wird auch braune Tageule, Habichtseule, langschwänzige sibirische, uralische Habichts-, bloß uralische Eule und Habergreis genannt.

Der kleinste und zierlichste unter allen diesen Vögeln ist vornehmlich im Norden und Osten von Europa heimisch, kommt jedoch auch allenthalben in Mitteleuropa vor und ist in Deutschland schon vielfach als Brutvogel beobachtet worden. Häufig soll die Sperlingseule in ganz Skandinavien und manchen Theilen Rußlands sein.

Sie ist an Kopf und Nacken braun und hier ebenso wie an der ganzen übrigen mehr graubraunen Oberseite gelblichweiß gepunktet, am Rücken und Mantel mit größeren runden, unregelmäßigen Flecken gezeichnet; der Schleier ist düsterweiß, braun gestreift; Nacken und Halsseiten sind weißlich, die Flügel und der Schwanz sind dunkelbraun und weiß quergebändert; die ganze Unterseite ist weiß und röthlichbraun gefleckt und gestreift, die Bauchmitte und die unterseitigen Schwanzdecken sind röthlichbraun längsgestreift; der Schnabel ist gelblichgrau, die Augen sind gelb, die Füße weißgelb mit schwarzbraunen Krallen. Von kaum mehr als Finkengröße mißt sie: Länge 16 bis 18 cm; Flügelbreite 40 cm; Schwanz 6 cm. Das Weibchen ist ein wenig größer und düstrer gefärbt mit zwei dunkelen Strichen unter jedem Auge. Das Jugendkleid soll mehr einfarbig düster braun sein.

Infolge ihrer Kleinheit und versteckten Lebensweise zugleich wird sie leicht übersehen und sie mag bei uns allenthalben wol häufiger vorkommen als man annimmt. Weite Waldungen mit alten hohlen Bäumen, vornehmlich im Gebirge, doch auch in ebenen Gegenden, ferner Feldgehölze, auch Kirchhöfe u. a. mit solchem Baumwuchs bilden ihren Aufenthalt. Als Dämmerungsvogel nur gegen Abend hin und frühmorgens lebhaft, fliegt sie aber auch bei Tage, wenn aufgescheucht, hurtig und gewandt durchs Dickicht dahin. Ihre Nahrung besteht vornehmlich in allerlei größeren Kerbthieren, sowie Mäusen, Fledermäusen und beiläufig auch kleineren Vögeln nebst deren Bruten; im Verhältniß zu ihrer geringen Größe ist sie ein muthvoller, arger Räuber, jedoch so vorwiegend nur an schädlichem Gethier, daß wir sie hegen und schützen müßten, auch wenn sie beiweitem zahlreicher wäre. Auffallend mannigfaltig ist ihre Stimme; ihre Rufe erschallen kurz und scharf zit, zit, dann pfeifend sißi oder wist, kuhwit und zuweilen auch höho oder huhu. Auch sie wird, falls sie durch einen Zufall tags aufgestört worden, von zahlreichen kleinen Vögeln neugierig umflattert und dann auch mit Haß verfolgt. Bei uns etwa zu Anfang des Monats Mai steht das Nest in einem Astloch, aus Mos, trocknem Laub, Stengeln u. a. kunstlos geschichtet, mit einem Gelege von etwa 4 Stück sehr kleinen länglichen, glattschaligen Eiern. Um ihrer Niedlichkeit und ihres überaus drolligen Wesens willen hält man sie gern im Käfig und die Vogelliebhaber bedauern es sehr, daß sie so selten zu erlangen ist. Obwol sie ungemein zart erscheint, läßt sie sich doch jahrelang gut im Käfig erhalten. Mehlwürmer vornehmlich, sodann allerlei andere lebende Kerbthiere bilden die zuträglichste Nahrung, doch muß sie nothwendigerweise wenigstens hin und wieder auch mit einem frisch getödteten Vogel, einer Maus oder dergleichen versorgt werden. Da sie ein starker Fresser ist, so gewöhnt man sie am besten an ein Mischfutter aus Ameisenpuppen, Weißwurm oder Maikäfer- u. a. Insektenschrot, vermittelst anfangs zahlreicher großer, gut genährter Mehlwürmer und unter Zugabe von frischem magern, rohen Fleisch. Im Lauf der Jahre ist sie mehrfach auf die großen Vogel-Ausstellungen von den österreichischen Händlern, vornehmlich Zivsa in Troppau, gebracht worden, und hier hat sie um ihrer Seltenheit und Lieblichkeit willen zugleich immer viel Aufsehen erregt, sodaß wir nur wünschen können, sie möge öfter und zahlreicher zu uns gelangen. Obwol sie schon vor langer Zeit in der Gefangenschaft gehalten und verpflegt worden, hat man bisher weder einen Züchtungs-Erfolg mit ihr erreicht, noch einen solchen Versuch überhaupt angestellt; und doch müßte eine glückliche Züchtung gerade dieses Vogels von höchstem Interesse und auch um der naturgeschichtlichen Erforschung willen ungemein wichtig sein. Sie wird auch akadische Eule, Zwergeule, Sperlingskauz, Tag-, Tannen-, Wald- und Zwergkäuzchen genannt.

ist in Mittel- und Südeuropa heimisch und in Deutschland fast überall nur selten zu finden. Sie kommt zu Ende des Monats März oder zu Anfang April und wandert im September oder Oktober zur Überwinterung bis tief nach Afrika hinein.

Etwas größer als die vorige, erscheint sie an der ganzen Oberseite bräunlichgrau, röthlich und weiß gescheckt, schwarz gestrichelt, gebändert und gepunktet; der Schleier ist gelblichrostroth und die Ohrbüschel bestehen aus kurzen gelben Federn; die Schwingen und Schwanzfedern sind weißlich und schwärzlich quergebändert; die ganze Unterseite ist gelblichbraun; der Schnabel ist schwärzlichbraun, die Augen sind gelb, die Füße sind bräunlich gelb befiedert mit schwarzen Krallen. Übrigens ist sie in der Färbung außerordentlich veränderlich. Ihre Länge beträgt 15 bis 18 cm; die Flügelbreite 45 bis 50 cm; der Schwanz 7 cm. Das Weibchen soll nur unbedeutend größer, das Jugendkleid matter gezeichnet sein.

Vorzugsweise in Gebirgsgegenden, doch nur soweit sie bewaldet sind, ist die Zwergohreule zu finden und zwar bei Tage versteckt in einer Felsenhöhle, einer Baumhöhlung oder auch im Gezweige eines dicht belaubten Baums. An den erstgenannten Orten, sowie auch in Mauerlöchern, an Ruinen und anderen alten Baulichkeiten nistet sie und zwar indem sie stets ohne ein Nest zu errichten die zwei bis fünf Eier auf den bloßen Boden der Höhlung legt. Hier können wir dann auch in der Nähe ihre sanften Lockrufe giu, giu belauschen. Hinsichtlich der Ernährung ist sie mit der vorigen im wesentlichen übereinstimmend, doch soll sie vorzugsweise Mäuse, Fledermäuse und kleine Vögel rauben. Auch sie wird vielfach in der Gefangenschaft gehalten und zeigt sich bald ungemein zahm und zutraulich, auch im ganzen Benehmen sehr drollig; zugleich dauert sie längre Zeit vortrefflich aus. Gezüchtet ist sie bis jetzt noch nicht. Ihre Namen sind: kleine Baum-, kleine Ohreule, krainische Ohreule, Posseneule, Ohrkauz, gehörntes Käuzchen, Waldteufelchen.

Tafel XVIII, Vogel a.

Tafel XVIII. Gartengäste:

a. Schleiereule (Strix flammea, L.),

b. Wendehals (Jynx torquilla, L.),

c. Schwarzdrossel (Turdus merula, L.)

Mit dieser Art beginnen diejenigen, welche nicht mehr die als Ohren bezeichneten Federbüschel, sondern glatte runde Köpfe haben.

Sie ist an der ganzen Oberseite aschgrau mit schwarzen und weißen Tropfenflecken gezeichnet und ebenso gestrichelt; Hinterkopf und Nacken sind mehr roströthlichgelb und ebenso gefleckt und gestrichelt; der vorzugsweise ausgebildete, herzförmige Schleier ist gelblichweiß, jede Feder roströthlich und schwarzbraun gesäumt; die oberseitigen Flügeldecken sind dunkelaschgrau, heller gewässert und fein schwarz und weiß gefleckt; die Schwingen sind rostroth, an der Innenfahne weißlich, dunkler gebändert, an der Außenfahne ebenso gefleckt; der Schwanz ist gelblichrostroth mit schwarz und grau gestrichelten Querbändern und jede Feder weiß gespitzt; die ganze Unterseite ist roströthlichgelb mit schwarzen und grauweißen Tropfenflecken übersät; der Schnabel ist gelblichweiß, die Augen sind schwarzbraun und die Füße düster blaugrau mit bräunlichhorngrauen Krallen. Zu den mittelgroßen Eulen gehörend, hat sie folgende Maße: Länge 30 bis 32 cm; Flügelbreite 90 cm; Schwanz 10 bis 12 cm. Das Weibchen ist wenig größer, nur etwas düstrer. Im Flaum sind die Jungen gelblichweiß, im Jugendkleid den Alten gleich, nur fahler und matter gezeichnet.

Über ganz Mittel- und Südeuropa verbreitet, auch in Nordafrika und Kleinasien heimisch, kommt sie bei uns ziemlich zahlreich vor und bewohnt Thürme, doch auch allerhand andere niedrige Gebäude, Speicher, Scheunen, Böden, auch Ruinen, aber nur selten hohle Bäume. Inmitten großer Wälder einerseits und ebener, baumloser Gegenden andrerseits ist sie nicht zu finden. Obwol sie wie die anderen Eulen hauptsächlich in der Dämmerung abends und frühmorgens auf Raub ausgeht, tummelt sie sich doch auch bei hellem Mondschein, die ganze Nacht hindurch umher. In den Frühlingsnächten hört man ihr wunderliches heiseres Kreischen und die Rufe hihi und huhu, welche, da diese Eule keineswegs selten ist und da ihre Laute schauerlich erklingen, zu mannigfachem Aberglauben Veranlassung gegeben haben. Für unkundige Leute erscheint sie auch insofern besonders unheimlich, als sie bei Überraschung am Tage im Versteck die wunderlichsten Geberden und Bewegungen macht. Auch sie erbaut kein eigentliches Nest, sondern legt, und zwar im April oder Mai, doch auch zu andrer Zeit, bis zum November hin, aber jedes Par jährlich nur einmal, bis zu neun Eier und zwar in irgend eine Höhlung an einem Gebäude, in einem Bodenwinkel, im Taubenschlag oder an einem ähnlichen Ort. Mit den Tauben lebt sie dann friedlich oder vielmehr doch unbekümmert umeinander. Vom Weibchen allein wird das Gelege in 21 Tagen erbrütet. Auch diese Eule ist wiederum als sehr nützlich anzusehen, denn sie ernährt sich vornehmlich von Mäusen und Ratten, nebst großen Kerbthieren und nur selten plündert sie ein Vogelnest oder schlägt sie einen alten Vogel. Am Nest schleppt das Par zuweilen einen großen Haufen von getödteten Mäusen u. a. zusammen. Unter allen unseren einheimischen Eulen geräth diese am häufigsten in die Gefangenschaft und sie läßt sich, wenn man nur die hier schon mehrfach angegebne naturgemäße Nahrung bietet, auch unschwer für die Dauer erhalten. Sie wird auch Flammen-, Feuer-, Gold-, Herz-, Kirchen-, Klage-, Perl-, Perrücken-, Schläfer-, Schnarch- und Thurmeule, Schleierauffe, Schleier- und Schnarchkauz geheißen.

hat einen grauen, schwarz und bräunlich gepunkteten und gestrichelten Schleier, dessen einzelne Federchen weiß gesäumt sind; Stirn und Oberkopf sind braun; der Rücken ist grau, braun gestreift, dunkler gewellt und unregelmäßig gefleckt; längs des Flügels steht eine Reihe weißer Flecke, die großen Schwingen sind düster roströthlichgelb, breit dunkler braun gebändert; der Schwanz ist hellgrau, braun quergebändert; die Oberkehle ist weiß; die ganze übrige Unterseite ist grauweiß, mit braunen Schaftstreifen und kreuzenden Querflecken; der Schnabel ist gelblichhorngrau, die Augen sind dunkelbraun, die Füße gelblichgrau, mit bräunlichen Krallen. In der Größe übertrifft er etwas die Schleiereule (Länge 40 bis 45 cm; Flügelbreite 95 bis 100 cm; Schwanz 18 bis 20 cm). Man unterscheidet eine dunkle, mehr graubraune und eine hellere, mehr roströthliche Farbenspielart. Das Weibchen ist im ganzen Gefieder etwas mehr röthlich und auch größer.

Seine Verbreitung erstreckt sich über ganz Europa, Nordafrika und einen großen Theil Asiens; in Deutschland lebt er theils als Stand-, theils als Strichvogel. Vornehmlich in Wäldern, und eigentlich nur im Laubwald, doch auch innerhalb ländlicher Gebäude, hält er sich gleich den verwandten Eulen auf und hier nistet er auch. Zuweilen bezieht er ein altes Krähennest u. a. Meistens schon im Monat März oder zu Anfang des April finden wir das Gelege von zwei bis vier Eiern, welche in 20 Tagen erbrütet werden. In allem übrigen gleicht er der vorhin geschilderten Schleiereule, nur ist er in allen Bewegungen viel langsamer und zum Theil erscheint er sogar schwerfällig. Im schwankenden Fluge dicht über dem Boden dahinschwebend, bäumt er auf einem Pfahl, hohen Stein, einer Mauer, einem Dach oder wol gar Schornstein auf, von hier aus auf Beute lauernd. Obwol auch er vornehmlich in der Nacht fliegt, so treibt ihn der Hunger doch auch nicht selten bereits am hellen Tage aus dem Versteck hervor. Allerhand Nager, aber vorzugsweise Mäuse, und sodann große Kerbthiere bilden seine Nahrung. Da er indessen auch junge Hasen, Fasanen, Rebhühner, Tauben u. a. schlägt, allerlei Vögel, selbst verhältnißmäßig große, raubt, und namentlich ihre Bruten vernichtet, so halten ihn viele Beobachter, besonders aber die Jäger, für überwiegend schädlich. Nach meiner Überzeugung ist dies jedoch unberechtigt, er ist vielmehr gleich allen übrigen unserer einheimischen Eulen, außer dem Uhu und der uns nur als Wanderer besuchenden Ural- und Sperbereule, entschieden und beiweitem überwiegend nützlich. Seine Rufe erklingen kuit und räh und huhuhuhu, oft wiederholt. Naumann sagt, daß dieselben wie heulendes Hohngelächter erschallen. Um ihrerwillen ist er aber auch allgemein bekannt und der Volksmund hat ihm zahlreiche Namen beigelegt: Brakenherm, große Baum-, Brand-, braune, braunschwarze, große Busch-, Fuchs-, Geier-, gemeine, Grapp-, Heul-, Huhn-, Kirr-, Knapp-, Knarr-, Maus-, Pausch-, rothe, Stock-, Wald-, Weiden- und Zischeule, Huhu, Baum-, Brand- und Nachtkauz, Kider, Melker, Milchsauger, Nachtrapp, Waldäuffel. Vorzugsweise wird der Waldkauz von allen kleinen Vögeln gehaßt, denn wo er sich aufgestöbert bei Tage blicken läßt, umschwärmen sie ihn zahlreicher und schelten und zirpen eifriger als bei einer andern Eule. Als Käfigvogel ist er recht beliebt, denn er zeigt sich bald zahm und zutraulich, jedoch nicht so seltsam in den Geberden wie die Schleiereule, während man allerdings in seinem Gesichtsausdruck ein außerordentlich regsames Spiel herausgefunden hat; Professor Dr. Liebe meint, daß man die verschiedensten Regungen aus demselben lesen könne. Naturgemäß verpflegt hält er sich vortrefflich und mit seinesgleichen lebt er friedfertig zusammen. In der Pflege von A. E. Brehm gelangte ein Par bis zum Eierlegen, doch erreichte es keine glückliche Brut; auch anderweitig ist diese Art noch nicht gezüchtet.

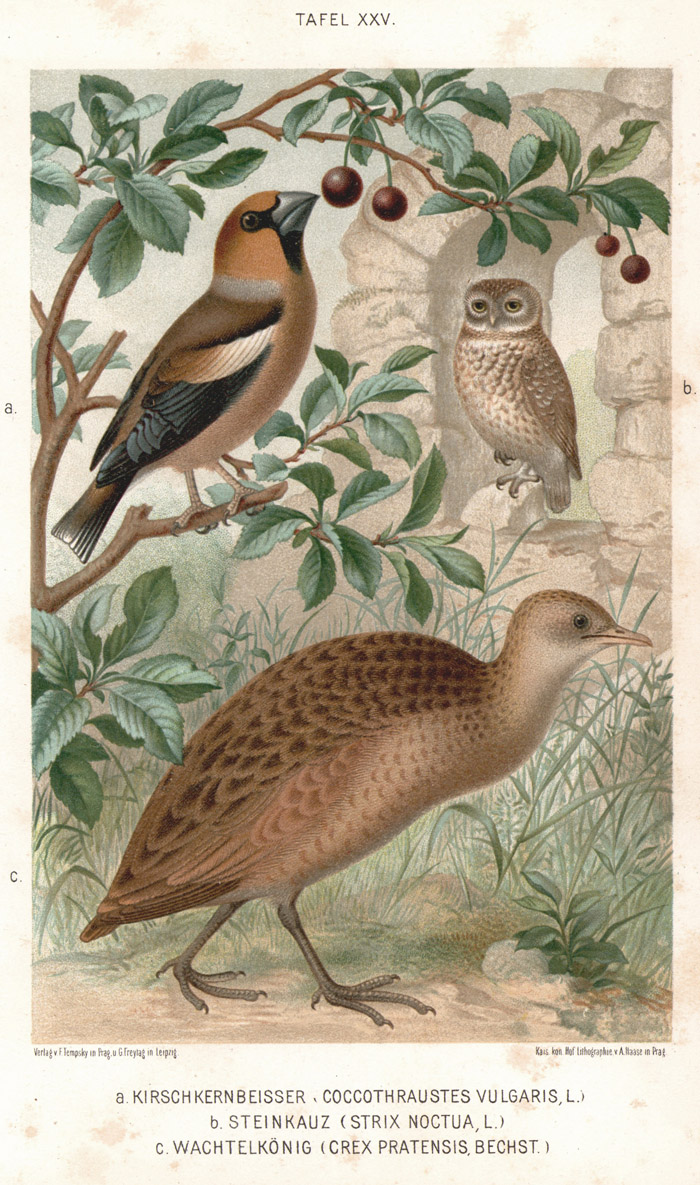

Tafel XXV, Vogel b

Tafel XXV. An der alten Seeburg:

a. Kirschkernbeißer (Coccothraustes vulgaris, L.),

b. Steinkauz (Strix noctua, L.),

c. Wachtelkönig (Crex pratensis, Bechst.)

ist an der ganzen Oberseite braun, unregelmäßig weiß gefleckt, ein heller Augenbrauenstreif, grauweißes Gesicht und Schleier nebst reinweißer Oberkehle, geben ihm ein absonderliches Ansehen; die Schwingen und Schwanzfedern sind braun mit rundlichen, röthlichweißen Flecken, der Schwanz ist undeutlich gebändert; Kehle und Brust sind dunkelbraun, jede Feder röthlichweiß gesäumt; der Bauch ist grauweiß mit dunkelbraunen, röthlichgesäumten Flecken übersät; der Schnabel ist gelblichhorngrau, die Augen sind grellgelb, die befiederten Füße grauweiß mit schwärzlichen Krallen. Bedeutend kleiner als der vorige ist er nur etwa drosselgroß (Länge 21 bis 22 cm; Flügelbreite 52 bis 55 cm; Schwanz 8 cm). Das Weibchen ist übereinstimmend gefärbt und nur wenig größer. Der Nestflaum ist grauweiß und das Jugendkleid ist dem der Alten gleich, jedoch heller und größer gefleckt.

Ganz Europa bis zum südlichen Schweden hinauf und ein großer Theil Asiens bilden seine Heimat. Bei uns in Deutschland ist er noch allenthalben, hier und da in Vor- und Feldhölzern, Baumgärten, auf reihenweise stehenden Kopfweiden u. a., hier überall in Baumlöchern, sonst aber auch zahlreich in Höhlungen, an Thürmen und anderen hohen Gebäuden, auf Böden, in Scheunen u. a., niemals aber inmitten des tiefen Walds, zu finden. An allen genannten Orten steht natürlich auch das Nest, welches auf einer Unterlage von trocknem Gras und eigenen Federn, meistens aber ganz ohne eine solche, auf dem bloßen Grunde, zu Ende des Monats April oder Anfang Mai vier bis sieben Eier enthält, die in 16 Tagen erbrütet werden. Vorzugsweise in der Dämmerung, allenfalls aber auch in recht heller Mondscheinnacht geht dieser Kauz auf Raub aus und dann hören wir ihn leise huhu oder bubu und laut und hell kuef oder kuew oder kumit schreien. Wer ihn zu beobachten versteht, findet, daß er überaus munter und wenig scheu sich umhertummelt, ungemein neugierig, ferner verträglich mit seinesgleichen und in allen seinen Bewegungen überaus drollig ist. Ruckweise mit vielen Flügelschlägen dahinfliegend, schlüpft er doch ungemein behend durch das dichteste Gezweige und macht hier nicht selten auch schon bei Tage Jagd auf allerlei größere Kerbthiere, Mäuse, Fledermäuse und auch Vögel. Trotzdem er aber Nester ausraubt und Lerchen und Sperlinge schlägt, gehört er doch entschieden zu den nützlichsten unter allen Eulen, und da die Landleute dies auch sehr wol wissen, so beschützen sie ihn fast allenthalben und in manchen Gegenden bringen sie sogar Nistkästen für ihn in Speichern und Böden, unterm Dach oder auch auf Obstbäumen versteckt an. In höherm Maße noch als der vorige und alle übrigen Eulen ist er es, der abergläubische Leute in Schrecken setzt, wenn er auf dem Lande oder in kleinen Städten, Vorstädten u. a. Nachts an die erleuchteten Fenster kommt und mit seinem unheimlichen Geschrei Kranke und auch wol Gesunde erschreckt. Viel mehr als der vorige wird er, besonders in Italien und Österreich, wo man ihn allgemein »Wichtl« nennt, zu dem vorhin erwähnten Vogelfang mit Leimruten benutzt, und ich bitte das Gesagte nachlesen zu wollen. In der Gefangenschaft erhält er sich lange Zeit vortrefflich, vorausgesetzt, daß er, wie ich schon mehrfach angegeben, sachgemäß verpflegt werde. Man nennt ihn auch Leichen-, Lerchen-, Spatzen-, Todten- und Waldeule, Haus-, Lerchen-, Scheunen-, Sperlings- und Stockkauz, Käuzchen, Klagemutter, Leichenhühnchen und -Huhn, Leichen- und Todtenvogel, Wehklage – und aus diesen zahlreichen Bezeichnungen geht hervor, einerseits wie allbekannt er ist und andrerseits, welche Rolle er im Volksaberglauben spielt.

ist im Norden von Europa heimisch, kommt im nördlichen Deutschland überall an entsprechenden Örtlichkeiten, im Süden nur stellenweise, hier wie dort aber immer selten vor.

In der Färbung dem vorigen ähnlich, ist er ihm auch in der Größe gleich, doch an den hellen Füßen sicher zu unterscheiden. Er ist an der ganzen Oberseite schwärzlichbraungrau, überall weiß gefleckt; der Kopf und Nacken sind weiß gepunktet; der Schleier ist weißgrau mit je einem schwarzen Fleck unter dem Auge und an der Ohrgegend, die Schwingen sind reihenweise weiß gefleckt; der Schwanz ist unregelmäßig gebändert; die ganze Unterseite ist weiß und braun gefleckt; der Schnabel ist gelblichhorngrau, die Augen sind gelb, die befiederten Füße sind weiß (Länge 23 bis 25 cm; Flügelbreite 55 cm; Schwanz 10 bis 11 cm). Das Weibchen dürfte nicht verschieden sein. Das Jugendkleid ist braun, an Flügeln und Schwanz weiß gefleckt.

Immer im tiefen Walde verborgen und zwar fast nur im Gebirg, fliegt er erst spät abends, und seine ganze Lebensweise ist eine sehr versteckte. Bis jetzt hat er wenig Gelegenheit zur gründlichen Erforschung geboten. Der alte Pastor Brehm bezeichnete ihn als einen »einsamen, furchtsamen, licht- und menschenscheuen Vogel«. Seine Nahrung soll vorzugsweise in Mäusen bestehen, doch schlägt er auch kleine Vögel. In allem übrigen gleicht er den Verwandten und für uns ist er wenig bemerkenswerth. Er ist auch Puppeneule, rauhfüßiger, Rauchfuß- und Tengmalm's Kauz und langschwänziges Käuzchen benannt.

ist wiederum ein nordischer Vogel, der zu uns nach Deutschland nur im strengen Winter als Wandergast kommt.

Sie erscheint an der ganzen Oberseite dunkelbraun, am Kopf mit weißen Tropfenflecken, an Rücken, Schultern und Flügeln mit großen runden weißen Flecken gezeichnet; im Nacken und an den Halsseiten stehen je zwei größere weißliche Flecke, begrenzt von einer schwarzen Binde; der Schwanz ist braun, wellenförmig weiß quergebändert; das Gesicht ist weiß bis grauweiß, an den Wangen, der Kehle und jeder Brustseite steht je ein großer brauner Fleck; die ganze übrige Unterseite ist weiß, an Bauch, Schenkelgegend und unterseitigen Schwanzdecken mit braunen Wellenlinien gezeichnet; der Schnabel ist gelb, die Augen sind gelb, die weißbehosten und braun gewellten Füße haben schwarze Krallen. In der Größe steht sie der Schleiereule etwa gleich (Länge 40 bis 42 cm; Flügelbreite 75 bis 80 cm; Schwanz 15 bis 16 cm). Das Weibchen soll übereinstimmend sein und das Jugendkleid mehr braun mit matterer Sperberzeichnung. Von anderen Eulen unterscheidet sie sich zunächst dadurch, daß sie keinen eigentlichen Schleier hat und daß der Schwanz lang und keilförmig ist; ihr Gefieder ist ungleich weicher und dichter.

Sodann fliegt sie vorzugsweise bei Tage, und sie und andere nordische Arten zusammen werden daher als Tageulen bezeichnet. In der Ernährung gleicht sie unseren Eulen, doch dürfte sie weniger nützlich als diese sein, da sie am Tage und in der Wintersnoth viel mehrere Vögel zu schlagen Gelegenheit findet, als jene in der Dämmerung, in welcher die Mäuse u. a. Nager regsam sind. Sie heißt auch Falkeneule und -Kauz und Eulenfalk.

wurden eingearbeitet, bis auf die beiden untenstehenden Absätze: joe_ebc für Gutenberg

An den Stellen, wo gesagt ist: wandert zum Winter bis Afrika und Indien, sind inbezug auf letztres die in Asien heimischen und auch dort für den Winter südlich ziehenden Vögel der betreffenden Art gemeint.

Auf Tafel VIII sind die neben die Vögel gedruckten Buchstaben a und c unrichtig gestellt; der Vogel oben rechts ist also a die Nachtigal und der Vogel unten rechts ist c der Sumpfrohrsänger.

K. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien.