|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

zeichnen sich vor allen anderen Vögeln in vielfacher Hinsicht und durch besondere Eigenart aus. Als Sänger haben sie große Bedeutung, denn einige von ihnen gehören zu den beliebtesten und am höchsten geschätzten unter den Singvögeln überhaupt, andere sind wenigstens in der freien Natur als Sänger Jedermann angenehm. Sie haben folgende Merkmale:

Ihre Gestalt ist schlank, das Gefieder weich und glatt, ziemlich fest anliegend, sehr verschiedenartig gefärbt, nach den Geschlechtern kaum oder nur wenig abweichend; auch das Jugendkleid unterscheidet sich meistens nicht von dem des alten Weibchens. Der Schnabel ist mittellang, gerade, rund, etwas zusammengedrückt, an der Spitze wenig gebogen, am Grunde so breit wie hoch, die Nasenlöcher sind unbeborstet. Die Flügel sind mittellang, etwas spitz, die erste Schwinge ist verkürzt, die dritte und vierte am längsten. Der Schwanz ist kurz bis mittellang, gewöhnlich gerade abgestutzt oder gerundet. Die Füße sind schlank, mittelhoch und kräftig. Auch die Drosselgröße bildet ein bestimmtes und bekanntes Maß (Länge 22–26 cm, Flügelbreite 35–44 cm, Schwanz 8–10 cm).

Drosseln in überaus zahlreichen Arten sind in allen Welttheilen heimisch. In der Mehrzahl leben sie als Zugvögel, welche gegen die rauhe Jahreszeit hin weit wandern. Die bei uns heimischen Arten sammeln sich im Herbst, nach der Mauser, zu immer größer werdenden Scharen an, welche allmälig südwärts ziehen bis tief nach Afrika hinein; in gelinden Wintern bleiben jedoch manche zurück. Nur einige Arten sind Standvögel, und diese wie jene streichen nach der Brut familienweise nahrungsuchend umher. Mit dem beginnenden Herbst erscheinen aus nördlicher gelegenen Strichen Drosselschwärme in unseren Wäldern, um zum Theil bei uns zu überwintern, größtentheils aber weiter südwärts zu gehen. Nicht selten kommen sodann einzelne Drosseln als Irrgäste in außerordentlich weit von einander entfernten Gegenden vor; in Europa sind im Lauf der Zeit zahlreiche Arten aus allen Theilen der Erde beobachtet worden.

Der Wald, vom lichten gemischten Vorgehölz bis zum tiefen innern Hochwald, bildet ihren Aufenthalt. Hurtig und gewandt, anmuthig in allen Bewegungen, fliegen sie schnell und anhaltend, hüpfen auf dem Boden in großen Sprüngen, mit den Flügeln zuckend und mit dem Schwanz wippend. Obwol klug und sogar listig, sind sie doch nicht scheu, sondern dreist, selbst recht harmlos und daher leicht zu fangen; erst nach üblen Erfahrungen werden sie mißtrauisch. Ihre Nahrung besteht in allerlei Kerbthieren und deren Verwandlungsstufen, Larven, Maden, Raupen, Puppen u. a., ferner in Würmern, Weichthieren, selbst kleinen Kriechthieren u. drgl., im Herbst und Winter auch in Beren. Da sie die Samen der letzteren unverdaut entleren, so tragen sie zur Vermehrung berentragender Bäume und Sträucher bedeutsam bei. Im März meistens schon beginnt die Brutzeit und das Nest, welches auf Astgabeln, bewachsenen Baumstümpfen, inmitten dichter Wachholder- u. a. Büsche, seltener höher auf Bäumen steht, ist aus dünnen schmiegsamen Reisern, Stengeln, Halmen, Würzelchen geflochten, mit Mosen und Flechten durchwebt, schalenförmig und gewöhnlich dünnwandig, bei einigen mit weichem faulen Holz, bei anderen mit thoniger Erde innen ausgeglättet, bei noch anderen mit Grashalmen und zarten Stengeln ausgerundet. Vier bis sechs farbige meistens dunkel gefleckte und gepunktete Eier bilden das Gelege. In 14–16 Tagen erbrütet das Weibchen, vom Männchen nur in der Mittagsstunde abgelöst, die Jungen, und diese werden von beiden Gatten des Pärchens gemeinsam gefüttert. Im Mai, bis zum Ende des Juni, selten später, erfolgt eine zweite Brut, und wenn die eine zerstört worden, auch wol noch eine dritte.

Alle Drosselarten, sowol die aus dem Norden her kommenden, als die bei uns heimischen, werden in den Dohnen u. a. massenhaft gefangen und als sog. Krammetsvögel verspeist. Um ihres mehr oder minder vorzüglichen Gesangs willen sind die Drosseln auch als Stubenvögel beliebt, und für diese Liebhaberei fängt man sie in Sprangruten, auf Leimruten, im Schlaggarn und in anderen Netzen. Ihre Eingewöhnung ist in der Regel unschwer, und ebenso lassen sie sich bei angemeßner Pflege für längere Dauer gut erhalten; alte bleiben immer scheu und singen meistens erst im zweiten Jahr. Man füttert sie mit dem S. 20 angegebnen Gemisch aus Ameisenpuppen und geriebenen Mören, auch wol mit Gerstschrot in Milch, immer unter Zugabe von Mehlwürmern, kleinen Regenwürmern, Schnecken u. a., sodann frischen Ameisenpuppen, gehacktem rohen Fleisch und im Herbst Ebereschen- und Fliederberen. Zu ihrer Beherbergung hat man einen besondern Drosselkäfig eingerichtet, welcher je nach der Größe der Art 40–50 cm hoch, 55–70 cm lang, 32–40 cm tief sein und eine Weiche, elastische Decke haben muß, damit die frisch eingefangenen, stürmischen und scheuen Vögel, welche jetzt und dann auch wiederum zur Zugzeit des Nachts umhertoben, sich nicht die Köpfe zerstoßen. Die Decke wird meist aus leichtem, festem Zeug, zuweilen aus Wachstuch, weniger gut aus feinem Drahtnetz hergestellt. Die Drosseln sind als starke Fresser schwierig reinlich zu halten und verursachen bei Vernachlässigung unerträglichen und für die Gesundheit schädlichen Geruch. Aus dem Nest geraubte Junge füttert man mit Weißbrot in Milch, nebstdem mit Käsequark und gehacktem rohen Fleisch auf. In neuerer Zeit hat man mehrere Drosselarten bereits in der Gefangenschaft gezüchtet.

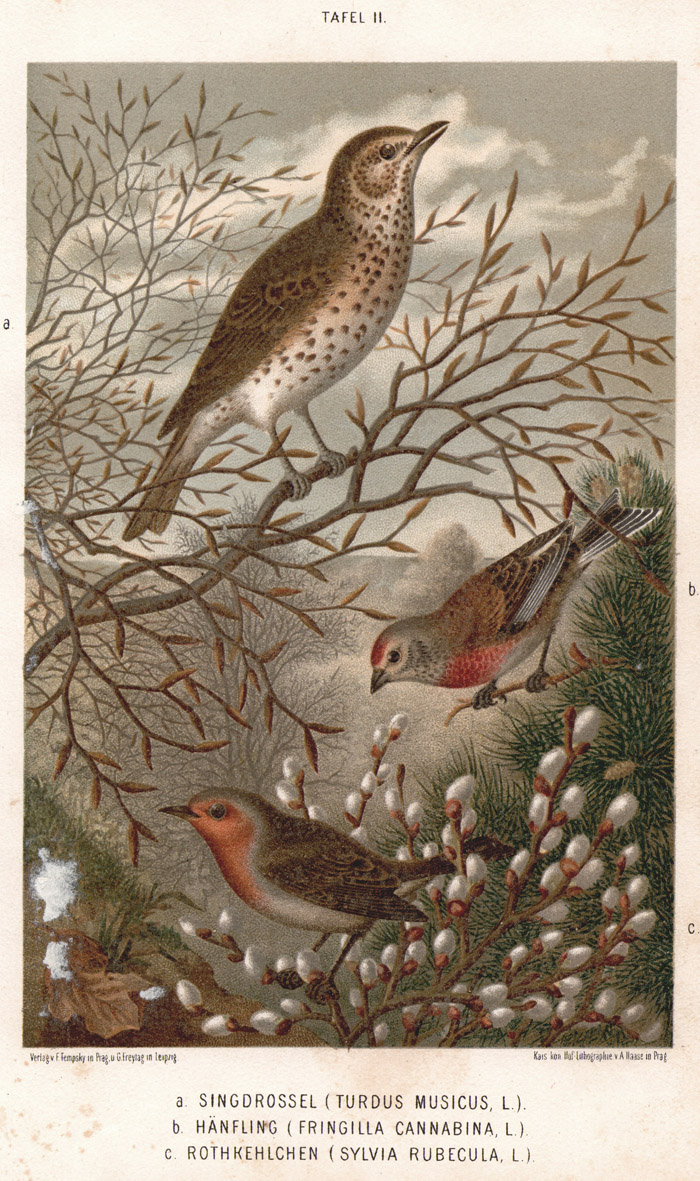

Tafel II, Vogel a.

Tafel II. Frühlingskünder:

a. Singdrossel (Turdus musicus, L.)

b. Hänfling (Fringilla cannabina, L.),

c. Rothkehlchen (Sylvia rubecula, L.)

Weithin dringen die Sonnenstralen durch das Gezweige, belebend und erweckend, und hier und da entfaltet sich ein Blümchen und erhebt sich eine Vogelstimme und schmettert ihre Töne hervor, gleichsam um allem Leben zuzurufen, daß Wahrheit liege in dem Dichterwort: »Es muß doch Frühling werden!«

Da erschallt voll und reich das Lied einer der ersten wirklichen Frühlingsverkündigerinnen, der Singdrossel, wechselvoll und melodienreich und besonders lieblich und anhaltend gegen Abend hin. Der Volksmund übersetzt ihren lauten Ruf mit david, david und nennt sie daher Davidzippe. Außerdem heißt sie auch blos Drossel, Berg-, Gesangs-, Krag-, Sommer-, Weiß-, Zier- und Zippdrossel, Droschel, Drostel, Drustel, Zippe und Zippen.

Am ganzen Oberkörper ist sie olivengrünlichgrau, an Flügeln und Schwanz mehr braungrau, jede Feder heller gesäumt; die großen Flügeldecken haben düsterrostgelbe Flecke, welche zwei Querbinden über den Flügel bilden, an der Unterseite sind die Flügel hellrostgelb; die dunkelbraunen Wangen sind grünlichgrau und rostgelb gefleckt; die Kehle ist gelblichweiß, von dunkelbraunen Streifen begrenzt; die Oberbrust ist röthlichgelb und die ganze übrige Unterseite gelblichweiß mit dreieckigen und ovalen rostbraunen Flecken überstreut; der Schwanz ist ober- und unterseits bräunlichgrau. Der Oberschnabel ist dunkelhorngrau, der Unterschnabel heller grau und der Rachen gelb; die verhältnißmäßig großen Augen sind dunkelbraun und die Füße fleischroth. Das Weibchen ist nicht verschieden gefärbt. Diese Art gehört zu den kleineren Drosseln (Länge 22 cm; Flügelbreite 35 cm; Schwanz 8 cm).

Die Singdrossel kehrt im März und April heim und ist dann über ganz Europa, auch Nord- und Mittel-Asien verbreitet; in Deutschland kommt sie überall häufig vor. Kräftig und gewandt fliegt sie schnell, aber unsicher und ungern über weite, baum- und strauchlose Strecken, vor dem Niedersetzen in Bogenlinien schwebend. Nahrungsuchend sieht man sie häufig auf der Erde; ihr Aufflug ist scheinbar unbeholfen, indem sie mit den Flügeln zuckt, als könne sie nicht empor kommen, dann aber geht ihr Flug ausdauernd vorwärts. Auf dem Boden hüpft sie anscheinend ungeschickt, wie vorhin angegeben.

In Waldungen mit Dickichten und Wasser finden wir sie vornehmlich. Ihre Nahrung bilden allerlei Kerbthiere und Gewürm, sitzende und laufende Insekten, besonders Käfer, Heuschrecken, Schmetterlinge, sowie deren Larven, Raupen, Maden, ferner Regenwürmer, Schnecken u. drgl., dann aber auch vielerlei Beren.

Zum April hin hört man allenthalben im Walde das durchdringende zip, zip, in der Erregung tak, tak, in der Angst kreischend schri! Dann entdecken wir bald das Nest im Laubholz in der Höhe von 1 bis 6 Meter. Es ist ein bewundernswerthes Kunstwerk, innen mit erweichtem Holz ausgeglättet. Glänzend blaugrüne, fein schwarzbraun gepunktete und gefleckte Eier bilden das Gelege. Das Jugendkleid ist unterseits düstrer, mehr rostgelb angehaucht, oberseits fahler als das des alten Weibchens, mit rostgelben runden Punkten und großen reihenweise stehenden dunkleren Flecken auf den Flügeln gezeichnet. Von der Ankunft bis Mitte oder selbst Ende Juli läßt die Singdrossel ihr Lied im Walde ertönen; dann tritt die Mauser oder der Federwechsel ein.

Die Eingewöhnung der Singdrossel ist manchmal nicht leicht; sie geschieht im verhüllten Käfig und meistens bindet man dem Vogel die Flügel. Der alte Vogel singt nicht fleißig und beim Anblick des Menschen meistens gar nicht. Jungaufgezogene lassen sich durch einen guten Vorschläger zu tüchtigen Sängern ausbilden und lernen auch Lieder nachflöten. Als Stubenvogel ist die Singdrossel eigentlich zu laut; man hängt sie daher gewöhnlich draußen an das Fenster, von wo aus ihr herrlicher Gesang wol durch ganze Straßen schallt. Sie singt vom frühen Morgen bis zum späten Abend und zwar vom Januar bis März leise, dann laut bis zum Juli und im Herbst wieder leise. Übrigens ist der Gesang je nach der Örtlichkeit, dem Alter und der Begabung des einzelnen Vogels außerordentlich verschieden.

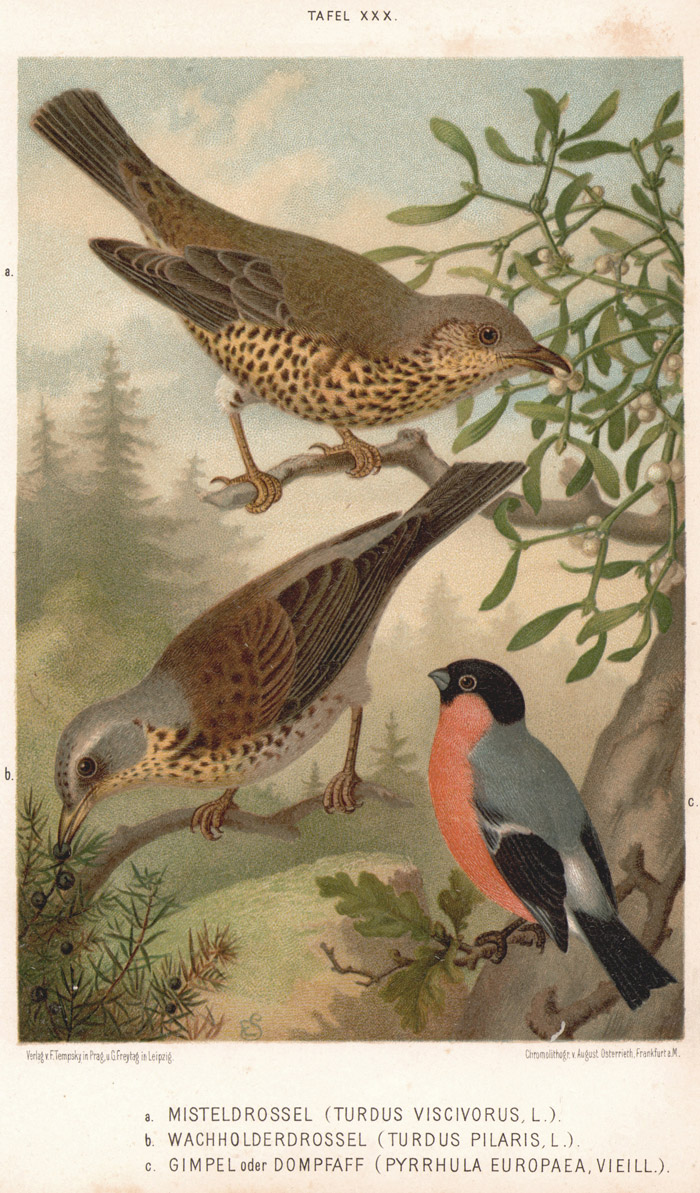

Tafel XXX, Vogel a.

Tafel XXX. Drosseln und Genossen:

a. Misteldrossel (Turdus viscivorus, L.),

b. Wachholderdrossel (T. pilaris, L.),

c. Gimpel (Pyrrhula europaea, Vieill.)

Noch gewährt der herandämmernde Abend keine besonderen Annehmlichkeiten, denn der Nordost pfeift im Februar scharf und rauh durch die kahlen Äste. Trotzdem vernehmen wir aus dem Wipfel einer alten Föhre herab, weithin durch den schweigenden Wald hallend, das Lied der Misteldrossel, laut flötend in wechselvollen Strofen und dann melancholisch verklingend. Wer Sinn und Empfänglichkeit für Naturgenuß hat, wird anerkennen müssen, daß dieser Gesang wahrlich zu den herrlichsten im Vorfrühling gehört. Umsomehr bedauern wir es aber, daß der gefiederte Sänger alljährlich zu vielen Tausenden von Köpfen, lediglich um der Leckerei willen, hingemordet wird. Diese Art ist nämlich der große Krammetsvogel – unter welcher unseligen Bezeichnung freilich auch, wie schon gesagt, viele Tausende aller anderen Drosseln jährlich gefangen werden.

Sie ist die größte unter unseren einheimischen Drosselarten und übertrifft die Singdrossel um ein Bedeutendes. An der ganzen Oberseite erscheint sie hell grünlichgrau, an der Unterseite gelblichweiß; der Zügelstreif jederseits ist lichtgrau, die Wangen sind dunkelbraun, weiß gefleckt; die Schwingen sind graubraun, heller gesäumt; die Flügeldecken sind rostgelblichweiß gekantet, wodurch zwei schmale Querbinden über den Flügel gebildet werden, die unterseitigen Flügeldecken sind weiß; der Schwanz ist fahlbraun; Hals, Seiten und Unterleib sind weißlichockergelb, mit runden schwärzlichen Flecken, an der Unterbrust sind die Flecke kleiner und nach dem Bauch hin verlieren sie sich; der Schnabel ist röthlichgelb mit schwarzer Spitze, die Augen sind dunkelbraun, die Füße düsterröthlichgelb (Länge 27–30 cm; Flügelbreite 46 cm; Schwanz 11 cm). Das Weibchen soll sich nur dadurch unterscheiden, daß es ein wenig fahler und matter gelb ist.

Ihre Verbreitung erstreckt sich über ganz Europa, das asiatische Hochland und Sibirien, und ihr hauptsächlichster Aufenthalt ist der Hochwald, vornehmlich aber Nadelgehölz; wo weite lichte Flächen von einzelnen hohen Bäumen bestanden, mit jungem Stangenholz, kleinen Wiesen und Haide wechseln, ist sie zu finden, freilich immer nur in wenigen Pärchen, niemals so zahlreich, wie die Singdrossel und andere Arten. In milden Gegenden, so im größten Theil von Deutschland, lebt sie als Stand- oder doch nur als Strichvogel, in nördlichen Gegenden ist sie Zugvogel und als solcher erscheint sie nicht selten in großer Anzahl bei uns, um theils durchzuziehen, theils zu überwintern; am Standort kommt sie zu Ende des Monats Februar an und verläßt ihn vom Ende des September par- oder familienweise, indem sie bis Nordwestafrika geht.

Ihr Lockruf erschallt schnarrend tärr oder schnärr, in der Angst gellend schrit, schrit. Vom Februar singt sie bis zum Juli, besonders schön in den Morgen- und Abendstunden. Das Nest steht gewöhnlich in der Nähe eines kleinen Gewässers, im Gipfel eines jungen Nadelholzbaums, aber auch auf Eichen und Buchen, in der Höhe von 2,5–15 m, und ist zierlich und glatt mit Halmen und Rispen ausgelegt. Die Eier sind hellgrünlichblau mit violettgrauen und rothbraunen Flecken. Das Jugendkleid ist an der Oberseite mehr olivengrün, mit rundlichen rostgelben Punkten und schwärzlichen Stricheln, an der Unterseite lebhaft ockergelb gefleckt. Auf die erste Brut zu Ende April folgt noch eine zweite im Juni.

Als kluger Vogel ist die Misteldrossel scheu und mißtrauisch, gegen ihresgleichen zänkisch und namentlich futterneidisch. Im ganzen übrigen Wesen, der Lebensweise, Ernährung u. a. m. gleicht sie durchaus den Verwandten; da sie aber vorzugsweise gern die Beren des Mistelstrauchs frißt und durch Entlerung der unverdauten Samenkerne bedeutsam zur Verbreitung dieses Schmarotzers beiträgt, so ist sie bedingungsweise schädlich. Ihre Nützlichkeit, wie die aller Drosseln überhaupt, ist indessen beiweitem überwiegend.

Für die Stubenvogelliebhaberei hat sie geringe Bedeutung. Zunächst ist sie alt eingefangen meistens überaus wild und unbändig, und sogar die aufgezogenen Jungen zeigen sich gewöhnlich späterhin ebenso. Selbst im zweckmäßig eingerichteten, geräumigen Drosselkäfig stoßen sie sich das Gefieder ab und werden unansehnlich und unschön. Für das Zimmer ist der Gesang der Misteldrossel zu stark, und außerdem kann sie der argen Schmutzerei wegen nicht gut in der Stube geduldet werden. Im übrigen dauert sie bei angemeßner Pflege ein Jahrzehnt und darüber im Käfig aus. Sie heißt noch große Drossel, großer Krammetsvogel, Mistler, Mistelziemer, Schnarre, Schnarrziemer, Schnärr, Schnerre, Schneekater, Zarizer, Zehrer, Zierling und auch kurzweg Ziemer.

Tafel XXX, Vogel b.

Tafel XXX. Drosseln und Genossen:

a. Misteldrossel (Turdus viscivorus, L.),

b. Wachholderdrossel (T. pilaris, L.),

c. Gimpel (Pyrrhula europaea, Vieill.)

Auf einem Ausflug in den Wald sehen wir wieder eine stattliche Drossel vor uns, deren Lockton laut und durchdringend wrik, wrik, wrik und tschack, tschack erschallt; so aufmerksam und anhaltend wir aber auch lauschen, außer zwitschernden, leise pfeifenden Tönen können wir keinen wirklichen Gesang wahrnehmen. Wenn diese Drossel daher, als der eigentliche Krammetsvogel, im Herbst zu Tausenden gefangen und verzehrt wird, so ließe sich dagegen nicht viel einwenden, zumal sie bei uns in Deutschland eigentlich nur ausnahmsweise und wenn auch in ganz Europa, so doch hauptsächlich im Norden und in Asien, heimisch ist und alljährlich, im Oktober einzeln, im November scharenweise auf dem Zuge bei uns erscheint, dann hier theils überwintert, theils bis nach Südeuropa oder Nordafrika durchwandert, um im März und April zurückzukehren. Leider ist es aber nicht zu vermeiden, daß mit ihr zugleich alle unsere, insbesondre Singdrosseln und Amseln, sowie auch vielerlei andere Vögel, in den Dohnen gefangen und vernichtet werden. Sie ist noch eigentlicher Krammetsvogel, Kranemsvogel, Krannabeter, Kranabetvogel, Schacker, Zäumer, Zeuner, Blauziemer und kurzweg Ziemer benannt.

An der Oberseite ist sie aschgrau, Oberrücken und Schultern aber sind düster kastanienbraun, jede Feder lichter gespitzt; die Schwingen und Schwanzfedern sind schwarz, an den Außenfahnen und Spitzen aschgrau, die äußersten Schwanzfedern sind weiß gesäumt; die Kehle ist gelblich, die Oberbrust ist röthlichgelb mit braunen Längsflecken, die Seiten haben herzförmige braune Flecke; der Unterbauch ist schwärzlich gefleckt, und im übrigen ist die ganze Unterseite weiß; der Schnabel ist im Frühjahr orangegelb, im Herbst braun, der Rachen ist gelb, die Augen sind dunkelbraun, die Füße schwarzbraun. Das Weibchen ist am Kopf und Bürzel fahlgrau, am Rücken graubraun; die Kehle ist düsterweiß; der Schnabel ist bräunlichgrau und die Füße sind heller braun. Sie ist kaum bemerkbar kleiner als die vorige (Länge 26 cm; Flügelbreite 44 cm; Schwanz 10 cm).

Bei uns lebt sie im lichtern Wald, in der Nähe von Wiesen und Triften und in großen Obstpflanzungen. Das Nest steht, nicht selten zu mehreren beisammen, auf einem Baum, inmitten weiter Laubwaldungen, 2–12 m hoch und ist innen mit lehmiger Erde geglättet. Hellblaugrüne, fahl braunroth gepunktete und bespritzte Eier bilden das Gelege. Das Jugendkleid ist an Kopf und Bürzel aschgrau, mit weißer, schwarz eingefaßter Kehle, an der Brust schwarz, braun gefleckt, am Unterleib weiß, wenig schwarz betupft; die Schwanz- und Flügelfedern sind schwarz mit weißlichen Rändern.

Im ganzen Wesen und in allen Eigenthümlichkeiten, der Ernährung u. a. m. zeigt sich diese Art als übereinstimmend mit den anderen Drosseln. Für die Stubenvogel-Liebhaberei hat sie keine Bedeutung; sie wird kaum hier und da einmal von einem unkundigen oder besonderen Liebhaber gekauft.

Tafel XXVIII, Vogel b.

Tafel XXVIII. Sänger im Heim

a. Gartenrothschwänzchen (Sylvia phoenicura, L.),

b. Rothdrossel (Turdus iliacus, L.),

c. Haidelerche (Alauda arborea, L.)

ist noch mehr als die vorige für einen nordischen Vogel anzusehen; ihre Heimat erstreckt sich über den Norden von Europa und Asien und bis jetzt ist sie nistend bei uns nur in wenigen Pärchen gefunden. Dagegen kommt sie auf dem Durchzuge im Oktober und auf der Heimkehr im März oder April regelmäßig und manchmal in außerordentlich vielköpfigen Scharen durch. Da sie starke Kälte nicht gut ertragen kann, so bleibt sie nur selten und in geringer Anzahl den Winter über bei uns. Rothdrosseln werden in den Dohnen vorzugsweise gefangen und gelten als die wohlschmeckendsten Krammetsvögel. Man hat sie mit zahlreichen Namen belegt: Berg-, Blut-, Bunt-, Haide- und Winterdrossel, fälschlich auch Zippdrossel und am häufigsten Weindrossel; außerdem Bäuerling, Beimle, Böhmle, Gernle, Gizerle, Böhmerziemer und Kleinziemer.

Sie ist an der ganzen Oberseite olivengrünlichbraun: die Flügel- und Schwanzfedern sind heller gesäumt, die letzteren an der Unterseite gelblichweiß, dunkel gefleckt, die unterseitigen Flügeldecken lebhaft rostroth, die großen oberseitigen Deckfedern sind fahl rostroth gesäumt; der Zügelstreif ist dunkelbraun, der breite Augenbrauenstreif hell rostgelblich; die Wangen sind rostgelb gestrichelt, die Halsseiten gelblich rostroth, von der Kehle durch einen schwarzbraunen Streif geschieden, die Oberbrust ist gelblich rostroth mit länglichspitzen schwarzbraunen Flecken; Seiten und Bauch sind grünlichbraun gefleckt, im übrigen ist die ganze Unterseite weiß; der Schnabel ist schwarzbraun, der Unterschnabel etwas heller und beide sind am Grunde gelblich, der Rachen ist röthlichgelb, die Augen sind dunkelbraun, die Füße düster fleischfarben. Das Weibchen ist blasser gefärbt und matter gezeichnet, an der Brust graublau gefleckt; seine unterseitigen Schwanzdecken sind fast ungefleckt. In der Größe ist sie der Singdrossel gleich (Länge 22 cm; Flügelbreite 35,5 cm; Schwanz 8,5 cm).

Wo wir, insbesondre im Frühjahr, ihre Locktöne zit, zit, gak und in der Erregung tschärr hören, erblicken wir den Schwarm, meistens gesellig mit Singdrosseln und auch wol mit anderen Arten umherstreichend, und dann können wir beobachten, daß sie sich zur Nacht hin jedesmal von den übrigen absondern. Belauschen wir ihren Gesang, so erklingt derselbe dem der erwähnten Verwandten ähnlich, nicht unmelodisch, aber unbedeutend, im wesentlichen nur als ein leises Zwitschern, oft von schäckernden Tönen unterbrochen. Nest, Gelege und Brut sollen gleichfalls dem der Singdrossel gleichen und erstres soll ebenso mit erweichtem Holz ausgeglättet sein. Das Jugendkleid ist an der Oberseite grünlichbraun, gelb gefleckt und an den rostrothen unterseitigen Flügeldecken zu erkennen. Auch sie hat keinen Werth als Stubenvogel.

Tafel XI, Vogel c.

Tafel XI. Alpenvögel:

a. Alpenbraunelle (Accentor alpinus, Gmel.),

b. Mauerläufer (Certhia muraria, L.),

c. Ringdrossel (Turdus torquatus, L.)

Einsam im Gebirge wandernd hören wir einen Vogel voll und tief tak tak und tök tök locken, und wenn wir uns ganz still verhalten, so vernehmen wir auch seinen leisen und wechselvollen, aber unbedeutenden Gesang. Dann sehen wir, wie er schnell und ruckweise hin und her fliegt, vor uns auf einer kleinen Halde in weiten Sprüngen mit den Flügeln ruckend und mit dem Schwanz zuckend hüpft. So treibt er still und einsam sein Wesen. Es ist die schöne Amsel des Gebirgs, die Ringdrossel.

Sie erscheint am ganzen Körper einfarbig mattschwarz und jede Feder ist weißgrau gerändert; Kopf, Hals und Brust sind dunkler; die äußersten Schwingen sind heller, die Schwanzfedern einfarbig tiefschwarz; über die Oberbrust erstreckt sich ein breiter, düsterweißer Halbmondfleck; der Schnabel ist gelblichschwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwarzbraun. In der Größe übertrifft sie unmerklich die Schwarzdrossel (Länge 26 cm; Flügelbreite 43 cm; Schwanz 11 cm). Das Weibchen ist mehr grauschwarz und hat nur ein düstergrau angedeutetes Brustschild.

So finden wir sie in den Gebirgsgegenden von ganz Europa, von Skandinavien. bis zur Schweiz und in Deutschland namentlich in den bayerischen Alpen, im Schwarzwald und Riesengebirge, doch nirgends häufig. Sie bewohnt gleicherweise die Waldungen der Hoch- und Mittelberge. Zu Ende des Monats März oder zu Anfang April kommt sie an und weilt bis zum September. Wenn sie dann bis nach Nordafrika wandert, so läßt sie sich hier und da auch in ebenen Gegenden blicken. Das Nest finden wir zu Mitte oder Ende des Monats April, etwa 1 bis 3 Meter hoch in den Fichten, aber auch im Knieholz und selbst im Gestrüpp und Haidekraut. Es ist mit Morerde ausgemauert und mit zarten Grashalmen ausgelegt; die Eier sind hellgrünlichblau, violettgrau und rostroth gepunktet und gestrichelt. Die in 16 Tagen erbrüteten Jungen sind im Jugendkleid an der ganzen Oberseite tiefbraun; an Oberrücken und Schultern ist jede Feder heller gerandet, die Flügeldecken sind fahl rostgelb gefleckt; die Kehle ist weißlich, Hals und Brust sind hellröthlichgelb und die ganze übrige Unterseite ist hellbraun mit schwärzlichen Flecken; das Brustschild fehlt. In der Lebensweise, Ernährung und allen übrigen Eigenthümlichkeiten gleicht sie den anderen Drosseln, namentlich der Amsel. Als Stubenvogel finden wir sie leider recht selten; im übrigen wird sie ebenso gefangen, behandelt und verpflegt, wie die anderen, auch dauert sie mehrere Jahre gut aus. Berg-, Beren-, Dianen-, Erd-, Meer-, Ring-, Schild-, Stock-, Strauch- und Waldamsel oder -Drossel, besonders aber Rohr-, Rost- und Schneedrossel sind die Namen, mit denen der Volksmund sie in ihren verschiedenen Heimatsstrichen belegt hat.

Tafel XVIII, Vogel c.

Tafel XVIII. Gartengäste:

a. Schleiereule (Strix flammea, L.),

b. Wendehals (Jynx torquilla, L.),

c. Schwarzdrossel (Turdus merula, L.)

Schwermüthig erklingt das Waldabendlied der Amsel oder Schwarzdrossel durch das tiefe, dunkle Nadelholz – während ihr Gesang frühmorgens im lichten Hain oder weiten buschreichen Garten uns wie frohlockend entgegenschallt. Immer aber erfreuen wir uns an diesem Gesang, den sie vom Beginn des März, sobald gelinde Witterung eintritt, bis in den Juli hinein überaus fleißig hören läßt.

Der schöne Vogel ist einfarbig schwarz mit hochgelbem Schnabel und gelben Augenliderrändern geziert, die Augen sind dunkelbraun und die Füße bräunlichschwarz. Im Herbst ist der Schnabel braun. Das Weibchen ist an der Oberseite schwarzbraun mit graulichweißem Fleck an der Oberkehle, schwärzlichgrauer, weißlich und rostfarben gefleckter Brust; an der übrigen Unterseite ist es schwarzgrau; der Schnabel ist gelb (im Herbst gleichfalls braun), die Augen sind braun und die Füße röthlichbraun. Die Größe ist etwas beträchtlicher als die der Singdrossel (Länge 25 cm; Flügelbreite 38 cm; Schwanz 11,3 cm).

Ganz Europa, Vorderasien und Nordafrika, die kanarischen Inseln, die Azoren und Madeira bilden ihre Heimat und in Deutschland ist sie überall im dichten, buschigen, gemischten Wald, besonders wo derselbe mit Wiesen und Gewässern wechselt, sodann auch in den Anlagen neben und selbst in großen Gärten inmitten der Städte zu finden, wenn auch nirgends häufig. Bei uns ist sie größtentheils Standvogel, welcher nur zuweilen umherstreicht; im Norden dagegen ist sie ein Zugvogel, der von der Mitte des Monats September bis zum Ende des März wandert. Während sie im allgemeinen recht versteckt lebt und selbst dort, wo sie dicht neben dem menschlichen Verkehr wohnt und nistet, wenig bekannt ist, kommt sie im harten Winter an offene Quellen und in der größten Noth sogar auf die Höfe Nahrung suchend.

Wie alle Drosseln ist sie munter und gewandt, fliegt geschickt durch das dichteste Gebüsch, immer aber ängstlich flatternd und ruckweise über freie Stellen; auf der Erde hüpft sie überaus lebhaft, flügelzuckend und den gespreizten Schwanz emporschnellend. Nur in der Morgen- und Abenddämmerung wagt sie sich ins Freie, auf die Waldwiesen, Aecker, Gartenbete u. a. hinaus, sonst bleibt sie stets im dichtesten Gebüsch verborgen, aufmerksam auf jede ungewöhnliche Erscheinung und mit ihren Tönen tix, tix, flüchtend takschri, zik zik, ein Warner aller Thiere des Waldes. Da sie von allerlei kriechenden Kerbthieren sich ernährt, deren Larven, Raupen, ferner Würmer, Schnecken u. a. in großen Massen verzehrt, während ihr angenehm flötender Gesang dem der Nachtigal ähnlich erklingt und sie zugleich als ein sehr schöner Vogel und Schmuck der Natur gelten darf, so ist es umsomehr zu bedauern, daß man es in neuerer Zeit nicht verschmäht hat, auch sie als überaus schädlich hinzustellen: Sie raube die kleinen nackten Jungen aus den Nestern anderer Vögel und vertreibe die letzteren, so namentlich Nachtigalen, Rothkehlchen, Grasmücken u. a. überall, wo sie niste. Alle solche Beschuldigungen haben sich als unbegründet oder doch als weit übertrieben herausgestellt. Wollte man die Amsel um dessentwillen ausrotten, so würde nichts andres übrig bleiben, als daß man auch den Star, alle größeren Meisen, Fliegenschnäpper u. a. m. vertilge. Böswillige und engherzige Menschen sind es, welche solche Anschuldigungen erheben. Freilich tritt die Amsel wol hier und da als Räuber an Beren, Kirschen, Trauben u. a., auf und infolge ihrer Klugheit und Gewandtheit zugleich ist sie von kostbarem Obst schwierig fernzuhalten.

Bereits recht früh, schon im März oder April, wird das Nest, außer in den von anderen Drosseln benutzten Gelegenheiten häufig auf niedrigen Weidenköpfen, im dichten Dorngesträuch, in Reisighaufen und manchmal an ungewöhnlichen Plätzen, meistens niedrig, doch auch bis 8 Meter hoch errichtet; es ist innen mit thoniger Erde ausgeglättet und enthält bläulichgrüne rostfarben und violettgrau gefleckte Eier. In der Nähe der Brutstätte hört man die Locktöne des Männchens szrit, szrit, däk und tief und hohl klingend duk. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens ähnlich, doch an Kopf und Hals mehr roströthlichbraun und an der Unterseite dunkelbraun gefleckt; das junge Männchen schon ist im Nest am Oberkörper dunkler. Im Juni erfolgt die zweite Brut.

Während die aus nördlicheren Gegenden bei uns durchwandernden Amseln so harmlos sind, daß sie zahlreich mitgefangen und als Krammetsvögel verspeist werden, lassen sich die einheimischen schwer, nur von der Wintersnoth bedrängt, überlisten. Für die Liebhaberei lebend gefangen, ist die Schwarzdrossel leicht einzugewöhnen und um ihrer Schönheit wie ihres Gesangs willen als Stubengenosse sehr beliebt. Alt eingefangen singt sie gewöhnlich erst im zweiten Jahr, dann aber dauert sie bei entsprechender Pflege auch viele Jahre hindurch vortrefflich aus. Mit anderen, insbesondre kleineren Vögeln darf man sie keinesfalls zusammenhalten, da sie dieselben meistens tödtet. Aus dem Nest geraubte und aufgefütterte Junge lernen die Lieder anderer Vögel und selbst das der Nachtigal ausgezeichnet nachahmen, ebenso Weisen nachflöten. Sie ist noch Amselmerle, Kohl-, Stock- und Schwarzamsel, blos Merle, Amazl und Lyster benannt.

Im Sprachgebrauch und von den Liebhabern werden zwei Vogelarten als Drosseln mitgezählt, welche man sonst in der Regel als Felsschmätzer ( Petrocincla, Vyrs.) bezeichnet. Hier, in der, wenn auch wissenschaftlichen, so doch vor allem volksthümlichen Schilderung unserer einheimischen Vögel, will ich sie ohne weitres als Drosseln gelten lassen. Beide sind vorzugsweise in Südeuropa heimisch und kommen nur in den südlicheren Theilen, die eine sogar blos in engbegrenzten Strichen in Deutschland vor. Dennoch dürfen wir sie hier nicht übergehen – schon um ihrer außerordentlichen Beliebtheit als Stubenvögel willen. Sie werden alljährlich zu Hunderten bei uns in den Vogelhandel gebracht.

Tafel XIX, Vogel a.

Tafel XIX. Gäste aus dem Süden:

a. Steindrossel (Turdus saxatilis, L.),

b. Sängergrasmücke (Sylvia orphea, Temm.),

c. Bienenfresser (Meropa apiaster, L.)

Ein recht hübscher Vogel, der an Kopf, Hals und Rücken hellblaugrau ist, an den Schultern schwärzlich, an Unterrücken und Bürzel weiß; die Flügel oberseits sind schwarzbraun, jede Feder mit schmalem, fahlem Außensaum, unterseits lebhaft rothbraun; Oberschwanzdecken, Schwanz und Unterseite vom Hals an sind dunkelrostroth; der Schnabel ist schwarzgrau mit gelblichem Unterschnabel, die Augen sind braun und die Füße grau. Das Weibchen ist am Mangel des weißen Unterrückens und Bürzels sogleich zu unterscheiden; es ist an der ganzen Oberseite braun, an Kopfseiten und Kehle weißlich, dunkel gestrichelt, am Rücken ebenso gestrichelt und zart heller gepunktet; die Schwanzdecken und der Schwanz sind bräunlichroth; die ganze Unterseite ist gelblichbraun, zart dunkel geschuppt; die Füße sind bräunlich. In der Größe ist sie der Singdrossel gleich. (Länge 22 cm; Flügelbreite 37 cm; Schwanz 7 cm).

Ihre Heimat erstreckt sich über die Hochgebirge von Südeuropa und Mittelasien, einzeln hat man sie in Tirol, Steiermark, Kärnthen, Mähren, Böhmen, Oberösterreich, Ungarn, Dalmatien beobachtet und höchst selten auch in den schlesischen Gebirgen, ja selbst in der Lausitz und am Harz. Nur in Gebirgsgegenden, niemals in Wäldern, ist sie zu finden; in den ersteren bewohnt sie schroffe, zerklüftete Felswände, steinige Gehänge, auch wol zerfallene Gebäude, Weinberge u. a.

In ihrem Wesen gleicht sie allerdings den eigentlichen Drosseln weniger als den Schmätzern und Rothschwänzchen; wie die ersteren aber ist sie klug und vorsichtig, lebhaft und gewandt, sie fliegt leicht und rasch, meistens in gerader Richtung und hüpft nicht, sondern läuft schwanzwippend hurtig auf dem Boden. Ihre Nahrung bilden wie die der Verwandten allerlei Kerbthiere und im Herbst auch Beren u. a. Früchte, letztere jedoch nur in geringem Maße.

Gegen das Ende des Septembers oder zu Anfang Oktobers, in nördlicheren Gegenden schon im August, wandert sie familienweise und immer den Gebirgen folgend bis nach Afrika, um zu Ende März oder im April heimzukehren. In Felsen- und Mauerspalten, Steinhaufen, auch wol Baumwurzeln und im Gestrüpp steht das aus Reisern, Wurzeln, Halmen und Mos auf einer Unterlage von trockenen Blättern wenig kunstfertig gebaute, innen mit Fasern, Haren und Federn ausgerundete Nest mit dem Gelege von blaugrünen Eiern, welche von beiden Gatten des Pärchens abwechselnd in 14 Tagen erbrütet werden. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens ähnlich, doch am ganzen Körper weiß gefleckt.

Ihr Lockton erklingt tack, tack und der Gesang ist laut und voll, dabei doch abwechselnd und melodienreich, sanft flötend und hell aufjubelnd; zuweilen werden die Strofen anderer Sänger hineinverwebt Nach Professor A. Fritsch »Naturgeschichte der Vögel Europas« (Prag 1870) soll sie sogar menschliche Worte nachsprechen lernen.. Um des Gesangs willen ist die Steindrossel, wie erwähnt, als Stubenvogel überaus beliebt und sie wird mit Leimruten, in Laufschlingen, mit Schlaggarn u. a. viel gefangen. Alte Steindrosseln gehen schwer ans Futter und werden nach der Eingewöhnung wie die anderen Drosseln, doch meistens unter Zugabe von fein gehacktem rohen Fleisch und gequetschtem Hanfsamen zum Mischfutter, ernährt. Man beherbergt sie im Drosselkäfig, und sie müssen, namentlich in der ersten Zeit, vor Schreck und Beängstigung sorgsam bewahrt werden. Bei guter Pflege halten sie dann aber auch 10 Jahre und darüber vortrefflich aus. Die meisten in den Handel gelangenden Steindrosseln sind aus dem Nest gehobene und mit Weißbrot in Milch, nebst Ameisenpuppen, gehacktem Herz und Käsequark aufgepäppelte Junge. Sie besonders lernen, wenn sie einen guten alten Vorsänger haben, vorzüglich singen und dann ebenso die Lieder anderer Vögel nachahmen. In neuerer Zeit hat man bereits mehrmals die glückliche Züchtung dieser Art erreicht. Steinröthel, -Amsel, -Merle, -Reutling, Großrothschwanz, Hochamsel, Rothwüstling, großer rother Spottvogel und auch wol einsamer Spatz, sind die Bezeichnungen, welche ihr im übrigen noch beigelegt worden.

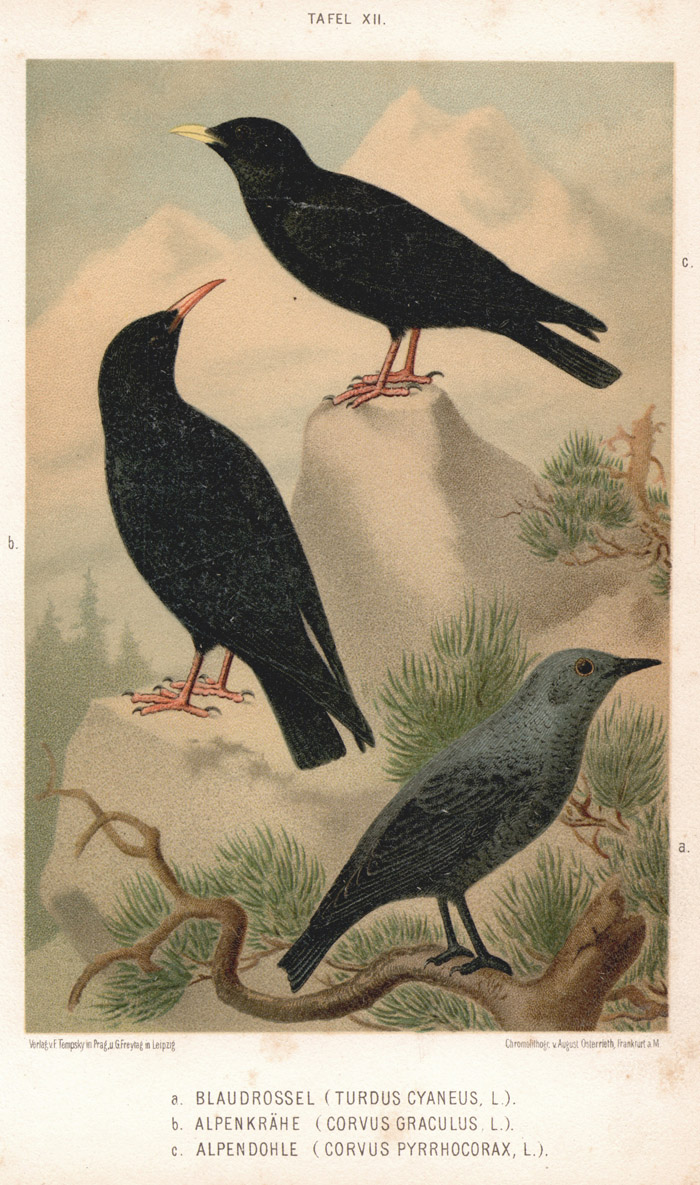

Tafel XII, Vogel a.

Tafel XII. Alpenvögel:

a. Blaudrossel (Turdus cyaneus, L.),

b. Alpenkrähe (Corvus graculus, L.),

c, Alpendohle (C. pyrrhocorax, L.)

kommt in Deutschland nur in Tirol, am Bodensee und als Strichvogel in den bairischen Alpen vor; ihre eigentliche Heimat ist Oberitalien, Dalmatien, Istrien, dann aber auch Nordafrika und Mittelasien. Ausschließlich Gebirgsvogel, kehrt sie Ende April und Anfangs Mai an den Brutorten ein und wandert im August südwärts. Zwischen dem öden Gestein, an hohen Felswänden und zackigen Felsenspitzen soll sie sowol in ihrer Erscheinung, als auch im Gesang einen absonderlichen Eindruck gewähren. Mit demselben stehen ihre volksthümlichen Namen: Einsamer Spatz, Einsiedler und Einsiedlerspatz, in Beziehung. Außerdem hat man sie noch Blauamsel, -Merle, -Vogel, -Ziemer, Fels- und Gebirgsamsel und blauer Steinwedel geheißen. Sie ist ein schlicht gefärbter und trotzdem schöner Vogel.

An der ganzen Oberseite dunkelblaugrau, sind Kopf und Rücken reiner himmelblau; die Flügel- und Schwanzfedern sind dunkelbraun, an Innen- und Außenfahne blaugrau gesäumt; der Schnabel ist schwarz mit gelbem Winkel und Rachen, die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwarz. Das Weibchen ist an der Oberseite düsterbraungrau, an Flügeln und Schwanz dunkler braun, an der Kehle rostroth, am ganzen Unterkörper dunkelbraun, weißlich gefleckt. Die Größe ist kaum merklich bedeutender als die der vorigen.

Ihr Nest steht in Felsspalten, doch auch in Ruinen, wol gar in Kirchthürmen, auf den Dächern alter einsamer Gebäude u. a. und ist aus Halmen, Gräsern und Würzelchen wenig kunstvoll geformt. Grünlichblaue, zuweilen violettgrau und rothbraun gesprenkelte Eier bilden das Gelege. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens ähnlich, doch fahler und an der Oberseite mit hellgelblichbraunen Flecken gezeichnet. Im Mai wird die erste und im Juni die zweite Brut gemacht.

Als Käfigvogel ist die Blaudrossel vorzugsweise geschätzt, hier und da noch höher als die Steindrossel, und alles von jener gesagte, inbetreff des Fangs, der Eingewöhnung, Verpflegung u. a. m. gilt auch von dieser. Ihr Gesang ist weniger wechselreich, leiser, aber fast noch wohllautender, und daher ist sie für manche Liebhaber werthvoller als die Verwandte. Auch junge Blaudrosseln werden häufig aus dem Nest geraubt und aufgezogen.