|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

sind in Europa in nur zwei Arten zu finden und diese kommen nicht einmal häufig vor. Ihre Kennzeichen sind folgende:

Ihr Schnabel ist pfriemen- bis kegelförmig, gerade, mittellang, an der Wurzel verdickt, an den Schneiden eingezogen, am Oberkiefer wenig ausgeschnitten, an der Spitze gering gebogen, mit ritzenförmigen, von einer nackten Haut bedeckten Nasenlöchern. Der Kopf ist verhältnißmäßig klein oder mittelgroß und erscheint nach dem Schnabel hin zugespitzt. Das Auge ist klein oder nur mittelgroß. Der übrige Körper ist kräftig, mehr gedrungen als schlank. Die Flügel sind ziemlich lang und die dritte oder vierte Schwinge ist am längsten. Der Schwanz ist kurz, ziemlich breit und wenig aus- oder gerade abgeschnitten. Das Gefieder ist locker und mäßig voll. Die Füße sind ziemlich stark, mittelhoch, und die kurzen kräftigen Zehen haben sehr gekrümmte Nägel. Die Färbung ist düster, wenigstens nicht auffallend, die Geschlechter sind wenig verschieden, das Jugendkleid dagegen ist abweichend.

Die Flüevögel, welche in mancher Beziehung den Lerchen nahestehen, halten sich vorzugsweise am Boden auf oder im niedrigen Gestrüpp, wo sie auch ihre Nahrung suchen, welche hauptsächlich aus Kerbthieren in allen deren Verwandlungsstufen, aber ebenso in Sämereien besteht; im Sommer und Herbst fressen sie zugleich Beren. Sie fliegen gewöhnlich niedrig über der Erde dahin, hüpfen in seltsamer, gebückter Stellung, bewegen sich aber im Fluge wie auf der Erde überaus gewandt. Als Zugvögel wandern sie zum Winter theils vom Gebirg herab in ebene Gegenden, theils südwärts. Bereits früh im Jahr beginnen sie zu nisten und erbauen recht künstliche Nester. Für die Liebhaberei haben sie verhältnißmäßig geringe Bedeutung, denn sie sind weder hervorragende Sänger, noch auffallend schöne Vögel, ebensowenig zeigen sie weitere außergewöhnlich ansprechende Eigenthümlichkeiten; wir finden sie nur bei besonderen Liebhabern, und wenn sie sorgsam gepflegt werden, so zeigen sie sich dankbar und dauern viele Jahre gut aus.

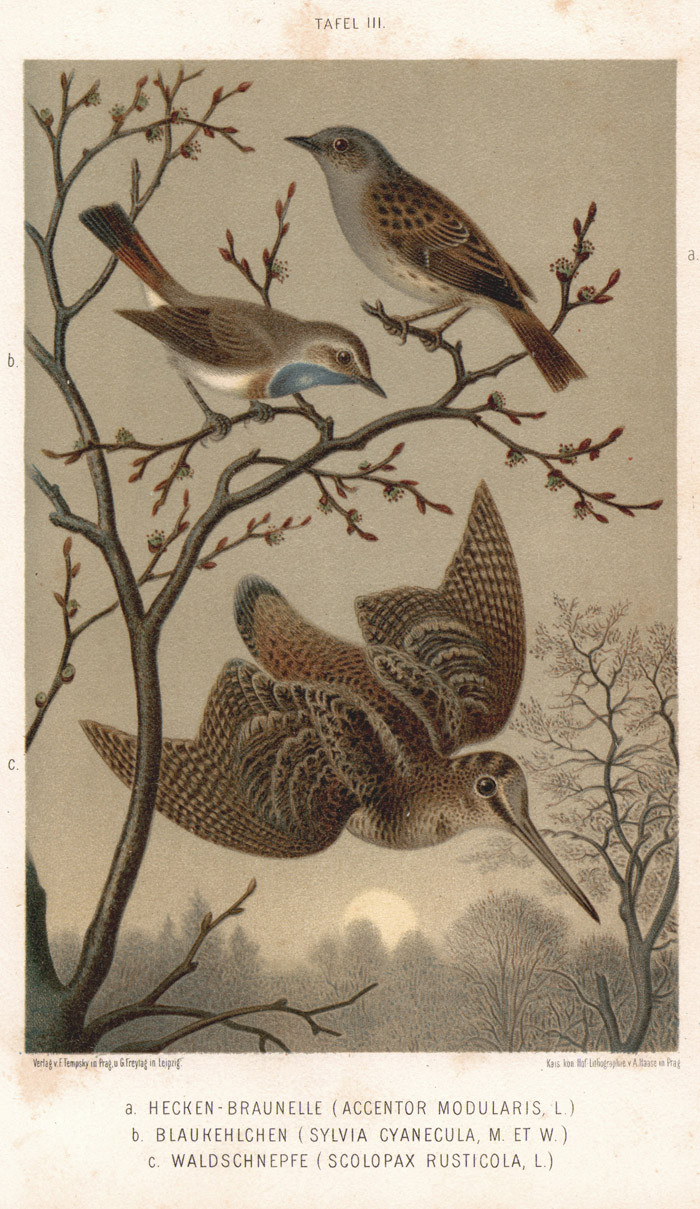

Tafel III, Vogel a.

Tafel III Frühtingskünder:

a. Heckenbraunelle (Accentor modularis, L.),

b. Blaukehlchen (Sylvia cyanecula, M. et W.),

c. Waldschnepfe (Scolopax rusticola, L.)

Gegen die Mitte des Monats März hin kehrt ein gefiederter Gast zurück, den wir aber nur bei verständnißvoller Aufmerksamkeit im Gebüsch und Dickicht beobachten können, obwol er eigentlich nicht sehr scheu ist, sondern vielmehr nur ein verstecktes, heimliches Wesen hat. Dann hören wir den Lockton fri, fri der Heckenbraunelle und bald sehen wir auch den schlichten, doch immerhin hübschen und vornehmlich anmuthigen Vogel.

Sie ist an der ganzen Oberseite hellschiefergrau, am Oberkopf und Hinterhals fahlbraun gefleckt; die Schultern und der Oberrücken sind rostbraun, reihenweise dunkel gefleckt; der Hinterrücken und Schwanz sind gelblichgraubraun; die dunkelbraunen Schwingen sind rostroth gekantet, die großen Deckfedern weiß gespitzt, wodurch eine oder auch zwei weißliche Binden gebildet werden; Vorderhals und Brust sind schiefergrau, die Seiten braun gefleckt, Unterbrust, Bauch und der Schwanz an der Unterseite sind gelblichgrauweiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind hellbraun und die Füße gelbbraun. Das Weibchen ist nur wenig blasser gefärbt. In der Größe steht diese Braunelle dem Rothkehlchen nahe, doch ist sie etwas stärker (Länge 21 cm, Flügelbreite 21,5 cm, Schwanz 6 cm). Das Jugendkleid ist oberseits braun, dunklergesprenkelt, an der ganzen Unterseite gelb und grau gefleckt.

Ihre Verbreitung dehnt sich über ganz Europa bis zum nördlichen Schweden aus, auch in Nordafrika und Kleinasien ist sie heimisch; ebenso in Deutschland allbekannt, obwol nirgends gemein. Laub- und Nadelholzwälder mit lichtem Unterholz, auch einzelne Gebüsche, namentlich aber Gärten mit dichten Hecken, oft in der Nähe menschlicher Wohnungen, bilden ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, und zwar ist sie hauptsächlich in gebirgigen, und selten in ebenen Gegenden zu finden. Hurtig und leicht, doch schnurrend fliegt sie dahin, auf der Erde hüpft sie in kurzen Sprüngen, sie sitzt nie auf hohen Bäumen. Ungemein harmlos und verträglich mit allen anderen Vögeln, ist sie aber unfriedlich mit ihresgleichen während der Brutzeit, und ein Männchen duldet niemals ein andres in seinem Nistbezirk. Von einem freistehenden Zweige herab läßt dasselbe seinen lerchenähnlichen, doch weniger wechselvollen und melodischen Gesang unter Flügelschlagen und Schwanzwippen erschallen.

Zur Nahrung dienen der Heckenbraunelle vornehmlich allerlei kleinere Kerbthiere, und im Herbst auch feine Sämereien, wie Mohnsamen, Hirse, mancherlei Unkrautsamen u. a. m. Im dichten Gebüsch, in Dornhecken, Strauchzäunen u. a., gewöhnlich sehr versteckt, etwa in Mannshöhe, seltner in mittlerer Baumhöhe, steht das Nest; auf einer Unterlage von Reisern, Würzelchen und Stengeln, aus Mos kunstvoll und dicht gewebt und mit Fasern, Pferdeharen und Federn ausgerundet, bildet es einen offnen, tiefen Napf. In vier bis sechs einfarbig blaugrünen Eiern besteht das Gelege und dieselben werden vom Weibchen in 13 Tagen erbrütet, während das Männchen nur mittags zur Ablösung herbeikommt. Beide Gatten des Pärchens füttern aber gemeinsam die Jungen, die sehr frühe das Nest verlassen und flink im Gebüsch umherschlüpfen. Die erste Brut findet im Mai, die zweite im Juni statt.

Von der Mitte des Monats September oder zum Anfang des Oktober ziehen die Braunellen ab, und zwar wandern sie bis Afrika. Hier und da bleibt eine einzelne während der kalten Jahreszeit zurück; dann sehen wir sie nahrungsuchend im Garten, auf dem Hof, und bei großem Mangel dringt sie selbst in die Gebäude, doch geht sie immer elend zugrunde, wenn nicht ein warmherziger Vogelfreund sich ihrer annimmt und sie bis zum Eintritt des Frühjahrs mit Futter, Ameisenpuppen, Mehlwürmern u. a. versorgt.

Als Stubenvogel hat sie nur geringe Bedeutung; man fängt sie im zeitigen Frühjahr auf bloßgekratzten Stellen neben Hecken mit dem Schlaggarn oder Leimruten, welche durch Mehlwürmer geködert sind und im beginnenden Winter im Meisenschlag und in allerlei anderen Fallen bei Mohnsamen, und gewöhnt sie entweder im geräumigen Käfig oder freifliegend in einer Stube, wo man ihr ein Tannenbäumchen hinstellt, mühelos ein. Mit den vorhin genannten Futtermitteln und Leckereien wird sie an ein Nachtigalenfutter gebracht und mit demselben unter Zugabe von Mohn- und gequetschtem Hanfsamen, auch Weißbrot in Milch und ein wenig gehacktem rohen Fleisch ernährt. Dann singt sie fast das ganze Jahr hindurch sehr fleißig ihr einfaches, leises, doch angenehmes Lied, auch wird sie zahm und zutraulich und dauert bei sorgsamer Pflege viele Jahre aus; ich besaß eine viele Jahre im besten Wohlsein. Züchtungsversuche mit ihr sind bereits mehrfach erfolgreich gewesen. Man hat sie noch gemeine Braunelle, Heckenschieferbrüstiger und Wald-Flüevogel, brauner Fliegenstecher, Hecken- und Falkensperling, Bleikehlchen, Krauthänfling, Eisenkrämer, Baumnachtigal, Prunelle, schieferbrüstiger Sänger, Spanier, Speckspanier, Sperlingszerte, Wintergrasmücke, Winternachtigal, Wollentramper und großer Zaunkönig benannt.

Tafel XI, Vogel a.

Tafel XI. Alpenvögel:

a. Alpenbraunelle (Accentor alpinus, Gmel.),

b. Mauerläufer (Certhia muraria, L.),

c. Ringdrossel (Turdus torquatus, L.)

Nur auf den Hochgebirgen von Mittel- und Südeuropa heimisch, ist diese Art in den Schweizer Alpen häufig, in Deutschland dagegen nur im Riesengebirge und auch dort selten vorhanden.

Sie erscheint an der ganzen Oberseite graubraun, Mantel und Schultern sind mit großen dunkelbraunen Schaftflecken gezeichnet; die Schwingen, Flügeldecken und Schwanzfedern sind schwarzbraun mit fahlbraunen Außensäumen und weißen Spitzen; die Kehle vom Schnabelgrund an ist weiß, jede Feder mit feinem schwarzen Endsaum; die ganze übrige Unterseite ist bräunlichgrau und die Brust- und Bauchseiten sind röthlichgelb; der Schnabel ist braunschwarz, die Augen sind hellbraun und die Füße bräunlichgelb. Die Größe ist kaum bemerkbar geringer als die der vorigen (Länge 18 cm, Flügelbreite 20 cm, Schwanz 7 cm). Das Weibchen ist etwas kleiner und matter gefärbt.

In ihrem ganzen Wesen ist sie wenig lebhaft, auch nicht scheu; meistens sitzt sie auf Felsenkanten oder auf der Erde, wo sie ziemlich geschickt hüpft, ihr Flug ist hurtig und weithin in Bogenlinien gehend. Ebenfalls allerlei Kerbthiere, insbesondre fliegende und auch kleine Sämereien bilden ihre Nahrung. Trui, trui erschallt ihr Lockton, und ihr flötender wechselvoller Gesang ist dem der Haubenlerche ähnlich. Das Nest wird in Steinritzen oder Felsenspalten, immer sehr versteckt im niedrigen dichten Alpenrosengebüsch, aus Grashalmen und Mos geformt und mit Haren und Wolle ausgerundet. Das Gelege gleicht dem der vorigen Art und wie jene macht auch diese zwei Bruten im Jahr, gleichfalls im Mai und Juni. Das Jugendkleid ist grau, an der Oberseite rostgelblich und schwärzlich, an der Unterseite rostgelb und schwarzgrau gefleckt; der Kopf ist hellaschgrau; über den Flügel laufen zwei gelbliche Binden und die Schwingen sind rostgelb gesäumt. Nach der Brut schweifen sie familienweise umher und zum Winter gehen sie tiefer in die Thäler hinab; dann sieht man sie an sonnigen Felsenwänden und bei Noth auf den Landstraßen, selbst auf den Höfen. Als Stubenvogel ist sie höher geschätzt als die Verwandte; man fängt sie ebenso und verpflegt sie gleicherweise. Bei sorgsamer Wartung wird sie sehr zahm und zutraulich, singt wie jene fast das ganze Jahr hindurch fleißig und dauert viele Jahre im Käfig aus. Sie heißt noch Alpen-Brünelle, -Flüevogel und -Grasmücke, Bergspatz, Berg-, Gaden- und Spitzvogel, Büttling, Blümt-, Flüe- und Steinlerche.