|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zu den Vögeln, über deren Stellung im System die Ornithologen bisher noch immer nicht in's Klare gekommen und die bis zum heutigen Tage einen Streitpunkt in mehrfacher Hinsicht bilden, gehört auch der Seidenschwanz. Eine vielköpfige Gruppe des verschiedenartigsten Gefieders hat man als Schmuckvögel zusammengereiht, doch konnte sich dieselbe vor dem Richterstuhl der Systematik nicht als stichhaltig erweisen, und die meisten Vogelkundigen haben sie wieder fallen gelassen; nur im populären Sinn ist sie bestehen geblieben. So hat man denn ein Geschlecht, welches nur wenige Arten zählt, als Seidenschwänze ( Ampelidae) hinstellen müssen. Als die besonderen Kennzeichen der hierher gehörenden Vögel haben wir folgende zu beachten:

Ihre Gestalt ist gedrungen, mit vollem dichtem Gefieder, welches ihre Größe etwas bedeutender erscheinen läßt, als sie in Wirklichkeit ist, und aus seidenweichen Federn gebildet. Den ziemlich großen dicken Kopf schmückt eine schöne bewegliche Haube und an den Spitzen der mittleren Flügeldecken heben sich eigenthümliche hornartige, glänzend bunte Spitzen oder Plättchen von der im übrigen schlichten Färbung des Gefieders ab. Der Schnabel ist kurz, kräftig, gerade, an der Wurzel breit und flach, an der First gewölbt, an der Spitze schwach gekrümmt und leicht ausgeschnitten. Die Flügel sind mittellang, spitz und die erste oder zweite Schwinge ist am längsten. Der verhältnißmäßig kurze Schwanz ist breit und gerade abgeschnitten, er besteht aus 12 Federn. Die Füße sind kurz und kräftig. In der Größe stehen die Seidenschwänze den Drosseln gleich.

Unsre Art

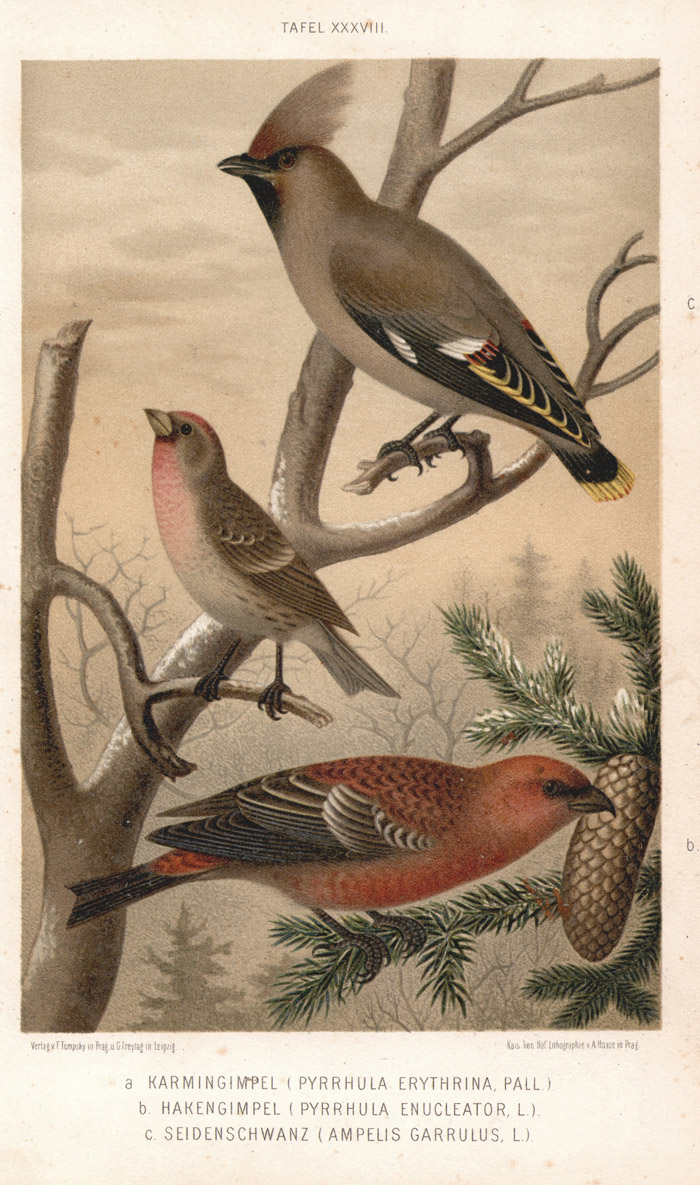

Tafel XXXVIII, Vogel c.

Tafel XXXVIII. Nordische Wanderer:

a. Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, Pall.),

b. Hakengimpel (P. enucleator, L.),

c. Seidenschwanz (Ampelis garrulus, L.)

ist nicht in Deutschland heimisch, sondern bewohnt den hohen Norden von Europa, Asien und Amerika. Trotzdem gehört er mit vollem Recht zu den Vögeln unsrer Heimat, denn er kommt in jedem Winter, im strengen zahlreicher als im milden, und je nach der Witterung vom Beginn oder Ende des November nach Deutschland, hält sich hier und da auf, wandert bis Südeuropa und zieht in den Monaten März oder April wieder nach seiner Heimat zurück. Er erscheint als ein hübscher Vogel.

Seine Stirn ist röthlichgrau und der Federbusch oder die Holle auf dem Scheitel ist rothbraun; Augenbrauen- und Zügelstreif sind sammtschwarz; die ersten Schwingen sind mattschwarz mit zinnoberrothen Spitzen, die zweiten Schwingen sind graubraun, an der Innenfahne weiß gekantet, an der Spitze mit goldgelbem Fleck; die Schwanzfedern sind schwarz, ebenfalls mit goldgelbem Spitzenfleck; die ganze übrige Oberseite ist röthlichgrau; die Kehle ist schwarz; die ganze übrige Unterseite ist weißgrau, röthlich überhaucht; der Schnabel ist horngrau mit schwarzer Spitze, die Augen sind rothbraun und die Füße schwarz. In der Größe bleibt er ein wenig hinter den kleinsten Drosseln zurück (Länge 20,5 cm, Flügelbreite 35 cm, Schwanz 7 cm). Das Weibchen ist im ganzen Gefieder fahler gefärbt; die schwarzen Abzeichen und die rothen Federspitzchen sind kleiner; auch der Federbusch ist geringer.

Wenn wir an milden Wintertagen ein lichtes Vorholz durchwandern, um die hier an den Resten von Ebereschen- u. a. Beren schmausenden Vögel zu beobachten, so werden unsere Blicke vornehmlich gefesselt durch eine mehr oder minder vielköpfige Schar von Seidenschwänzen, welche ruhig dicht vor uns sitzen, dreist und zutraulich bis auf wenige Schritte uns herankommen lassen und in komischer Weise, Männchen und Weibchen zugleich, die Federbüsche auf- und niederklappend ihren zirpenden und trillernden, allerdings unbedeutenden Gesang emsig erschallen lassen. Hin und wieder kommt einer zum Boden herab, um Berenreste aufzulesen und hier hüpft er ungeschickt schief seitwärts. Dann sitzen sie unbeweglich eine geraume Zeit ruhig da und nur beim unermüdlichen Fressen sind sie einigermaßen lebhaft. Kommen wir ihnen jedoch zu nahe, so fliegen sie hurtig, schnurrend, im großen Bogen davon, indem sie ihre schrillen Locktöne tscherr und tschit ausstoßen und beim Einfallen leise pfeifend einander wieder zusammenrufen. Außer allerlei Berenfrüchten bilden ihre Nahrung hauptsächlich Kerbthiere und in ihrer hochnordischen Heimat, den weiten Nadelholz- und Birkenwäldern in Lappland und Finnland, sollen sie vornehmlich von den ungeheuern Mückenschwärmen, welche sich in den Sümpfen jener Waldungen entwickeln, zehren. Im Juni sollen die Nester zahlreicher Pärchen, welche auch in der Brutzeit gesellig beisammen leben, auf Nadelholzstämmen, meistens niedrig, doch auch bis 7 Meter hoch, aus Tannenreisern, Mos, Bartflechten, Grasblättern und -Rispen als offene, dickwandige tiefe Mulde geformt, mit Federn ausgepolstert sein und fünf bis sieben Eier enthalten, welche sehr veränderlich, bläulich-, grünlich- oder röthlichgrau gefärbt und aschgrau, gelb, dunkelbraun und schwarz gefleckt sind. In 16 Tagen werden die Jungen erbrütet; das Jugendkleid ist an der Oberseite aschgrau mit olivengrünlichbraunem Schein und kleineren und matteren Abzeichen wie beim alten Vogel: die Kehle ist gelblichbraun; die ganze übrige Unterseite ist hellaschgrau. Bekanntlich gehört der Seidenschwanz bei uns zu den sogenannten Krammetsvögeln oder doch zu denen, welche gleich den Drosseln in großer Anzahl zum Verzehren gefangen werden. Als Wandergast aus dem Norden kennt er den Menschen in seiner Furchtbarkeit keineswegs, sondern naht ihm harmlos, läßt sich von jedem ungeübten Schützen aus der Nähe herabschmettern und ebenso in großer Anzahl leicht fangen. Aber bei der Rückkehr zeigt er sich scheu und vorsichtig; er hat die böse Lehre, welche ihm der ungastliche Mensch beigebracht, wol beherzigt. Im Volksglauben knüpfen sich an das plötzliche und für den Blick des Unkundigen allerdings wunderliche Erscheinen einer Schar von Seidenschwänzen nur, zu oft noch abergläubische Vorstellungen; in diesem Sinn wird er Kreuz-, Pest-, Pestilenz- und Sterbevogel genannt, außerdem heißt er: Böhmer, Goldhähnl, Hauben- und Winterdrossel, Seidenschweif und -Schweifel, Schneeleschke, Pfeffer-, Schnee- und Wintervogel, Zizerelle. Als Stubengenosse hat er nur eine geringe Bedeutung; man hält ihn lediglich um seines schönen Aussehens willen, denn weder sein Gesang noch sein Wesen gewährt irgend welchen Reiz. Nachdem er ungemein leicht mit Schlingen oder Leimruten gefangen, ebenso ohne jede Mühe eingewöhnt worden, sitzt er von früh bis spät am Futternapf und schmutzt dementsprechend. Im übrigen ist er mit Drosselfutter, unter Zugabe von allerlei Beren und anderm Obst, unschwer und lange Zeit zu erhalten, wenn er nur vor starker Hitze bewahrt wird.