|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

vereinigt.

Die hierhergehörenden Vögel sind schlank, mit ziemlich kurzen Flügeln, mittellangem Schwanz, glattem, lockerm, schlicht gefärbtem Gefieder. Der Kopf ist groß und schön gestaltet, die Augen sind groß und ausdrucksvoll, der ganz gerade Schnabel ist schwach und weit gespaltet. Männchen und Weibchen sind meistens nur für den Blick des Kundigen voneinander zu unterscheiden, das Jugendkleid dagegen ist immer bedeutend abweichend und verfärbt sich erst nach der Mauser, welche früh eintritt.

Gemischtes Gebüsch, immer in der Nähe von Gewässern, bewohnen und beleben sie, so besonders die Gärten und Haine, in angenehmster Weise. Da sie überaus lebhaft sind, sehr gewandt fliegen und laufen, sich munter, klug, nicht scheu, sondern oft zutraulich, wenn auch meistens recht vorsichtig, zeigen, so sind sie schon um ihres Wesens willen überall beliebt. Während sie mit anderen Vögeln friedfertig neben einander leben, befehden die Männchen gleicher Arten sich gegenseitig auf's heftigste.

Ihre Reihen bergen die hervorragendsten Sangeskünstler, die eigentlichen Sängerfürsten (s. Tafel VIII). Die vorhin angegebne Nahrung, insbesondere kleine kriechende Kerbthiere in allen deren Verwandlungsstufen, auch Würmer, kleine Weichthiere u. a., suchen sie hauptsächlich auf dem Boden unter trocknem Laub u. drgl. hervor, und mit Vorliebe verzehren sie Hollunder- und andere kleine weiche Beren. Ihre Nester stehen entweder unmittelbar an der Erde zwischen Gestrüpp und Grasbüscheln oder doch niedrig inmitten dichter Hecken. Ein solches bildet eine große offne Mulde, welche von außen mehr oder weniger lose und unordentlich erscheint, innen aber sorgfältig ausgerundet ist und ein Gelege von vier bis sieben mattfarbigen und gefleckten Eiern enthält; einige Arten, wie die Rothschwänzchen, nisten auch in Höhlungen. Beide Gatten des Pärchens erbrüten abwechselnd in 14 Tagen die Jungen und füttern sie gemeinsam groß. Diese verlassen meistens sehr früh das Nest und schlüpfen in dichtes Gebüsch.

Tafel VIII

Tafel VIII. Sängerfürsten:

a. Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris, Bechst.),

b. Sprosser (S. philomela, Bechst.),

c. Nachtigal (S. luscinia, L.)

Auf dieser Tafel sind leider die Buchstaben verwechselt worden: der oberste Vogel ist die Nachtigal und der unterste der Sumpfrohrsänger.

Gerade die Erdsänger gehören zu den Vögeln, welche auf dem Zuge in den Ländern am Mittelmeer in großer Anzahl und nur zu rücksichtslos gefangen und erlegt werden. Bei ihrer Harmlosigkeit und Zutraulichkeit, in der sie dem Menschen gleichsam mit Vorliebe sich zu nähern scheinen, sind sie vorzugsweise vielen Gefahren ausgesetzt; Eier raubende Buben und andere Nestzerstörer unter den Menschen wie unter den Thieren, vornehmlich aber einer der allerschlimmsten Feinde der uns nächstumgebenden Vögel, die Hauskatze, sind es, welche sie am meisten gefährden. Witterungs-Einflüsse und durch dieselben eintretender Nahrungsmangel, sodann namentlich der Umstand, daß ihnen durch das Ausroden der Gebüsche und andere landwirthschaftliche Arbeiten, durch die Entfernung von jeglichem Gestrüpp und das Lichten der Hecken in den Gärten, das sorgfältige Forträumen von allem auf dem Boden liegenden trocknen Laub u. s. w. die Nistgelegenheiten immer mehr entzogen werden, verringern nur zu bedeutsam ihre Anzahl. Als Ursache dieser betrübenden Thatsache sieht man gewöhnlich auch den Vogelfang für die Liebhaberei an; wer aber die Verhältnisse genau kennt, wird es wol zu ermessen wissen, daß dieselbe nicht oder doch nur bedingungsweise zur Geltung kommt, denn es geschieht wirklich der gefiederten Welt garkein oder offenbar doch nur ein geringer Abbruch, wenn von den überzähligen Männchen, die es allenthalben gibt, eine Anzahl für die Zwecke der Liebhaberei gefangen werden. Dabei ist es allerdings als selbstverständlich anzusehen, daß alle wahren Vogelfreunde es sich angelegen sein lassen sollten, den Vogelfängern, welche weder das Verständniß, noch den guten Willen dazu haben, die eingefangenen Vögel sachgemäß zu verpflegen, allenthalben entgegenzutreten, wo und wie sie nur können. Im übrigen verweise ich inbetreff thatkräftiger Maßnahmen zum Vogelschutz auf das in der Einleitung Gesagte. Auch die Liebhaber, welche solche Vögel in Käfigen halten wollen, dürfen es niemals außer Acht lassen, daß sie damit die ernste Verpflichtung übernehmen, ihre gefiederten Gäste bestmöglichst zu verpflegen.

Die Behausung, in der man die hierhergehörenden Vögel beherbergt, der Nachtigalkäfig, muß mehr lang als hoch sein und eine weiche, bewegliche Decke haben. Seine Maße sollen folgende sein: Höhe mindestens 31,4 cm, Länge 36,6–39,2 cm, Tiefe 21 cm, Höhe der Schublade etwa 4 cm. Besser ist es noch, wenn man die Maße etwas größer wählt, wie denn ja eigentlich kein Vogelkäfig überhaupt zu groß sein kann. Die elastische Decke hat den Zweck, zu verhindern, daß sich die stürmischen Vögel, einerseits, wenn sie frisch gefangen und noch sehr scheu sind, und andrerseits in der Zugzeit, wenn sie namentlich nachts umhertoben, nicht die Köpfe zerstoßen; deshalb müssen auch im Innern des Käfigs alle Ecken und Kanten sorgfältig abgerundet sein. Als die einfachste und zuträglichste Fütterung für alle solchen Pfleglinge sehen manche Vogelwirthe frische Ameisenpuppen, solange diese eben zu haben sind, und späterhin trockene Ameisenpuppen ohne alle Anfeuchtung und Zubereitung, an. Andere überreiben und mischen die trockenen Ameisenpuppen mit Möre oder Gelbrübe, und noch andere ziehen mancherlei Futtergemische, sog. Universalfutter, für diesen Zweck in den Gebrauch. Jeder dieser Vögel muß aber täglich etwa drei bis sechs Stück, ja selbst zehn Mehlwürmer und darüber, als Zugabe erhalten. Für solche zarten gefiederten Gäste wolle man einige Wohlseinsbedingungen keinenfalls außer Acht lassen: Reinlichkeit, Wärme und Trockenheit, eine Stelle im Zimmer, an welcher der Käfig von den Sonnenstralen wenigstens zeitweise getroffen werden kann, doch nicht so, daß die volle Sonne lange darauf brennt; regelmäßige liebevolle Abwartung, insbesondre Fütterung bereits frühmorgens – darin liegt die Sorgsamkeit, derer solche Vögel bedürfen, und wer dieselbe ihnen nicht gewähren kann, begeht eine Grausamkeit, wenn er sie hält. Tabaksrauch, dunstige oder naßkalte Luft oder Zugluft wird ihnen immer verderblich.

Tafel VIII, Vogel a.

Tafel VIII. Sängerfürsten:

a. Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris, Bechst.),

b. Sprosser (S. philomela, Bechst.),

c. Nachtigal (S. luscinia, L.)

Auf dieser Tafel sind leider die Buchstaben verwechselt worden: der oberste Vogel ist die Nachtigal und der unterste der Sumpfrohrsänger.

Mit der Maienzeit ist Jubel eingekehrt, allenthalben in der Natur, und wer jetzt mit empfänglichem Sinn hinauswandert, wird unwillkürlich einstimmen in all' den Sang und Klang – nicht minder aber auch in das Lob der Sängerkönigin, der Priesterin der Liebe und Wonne. Wenn trotzdem hin und wieder Jemand die Nachtigal nicht als den hervorragendsten aller gefiederten Sänger gelten lassen will, sondern meint, sie und ebenso der Sprosser würden beiweitem übertroffen von den fremdländischen Sängerfürsten, der amerikanischen Spottdrossel und der ostindischen Schamadrossel, so liegt eine Erklärung für solche Annahme nicht fern; denn je nach der Zeit und Örtlichkeit, wie nach der Stimmung und dem Geschmack des Hörers wird zweifellos sein Genuß und damit sein Urtheil ein verschiedenartiges sein. Der Streit über den höhern Rang dieses oder jenes gefiederten Sängers ist garnicht zu entscheiden. In unsrer einheimischen Natur steht das Lied der Nachtigal ohne Frage hoch über dem aller übrigen Sänger, und mit Recht wird Philomele gepriesen seit altersher bis auf unsere Tage von den Dichtern und Schriftstellern.

Sie trägt ein schlicht gefärbtes, zartes und seidenweiches Federkleid.

Am ganzen Oberkörper ist sie dunkelröthlichgrau, an Scheitel und Rücken am dunkelsten; Schwingen und Schwanz sind hellrostroth; der Unterkörper ist düstergrauweiß mit weißer Kehle; die Seiten sind gelblichweiß; der Oberschnabel ist dunkelbraun, der Unterschnabel heller; die großen ausdrucksvollen Augen sind dunkelbraun; die Füße bräunlichfleischfarben. Nur für den Blick des Sachverständigen ist das Weibchen daran zu erkennen, daß es am Oberkörper matter und fahler erscheint mit mattbräunlichen, aschgrauschimmernden Wangen, an der Kehle und dem übrigen Unterkörper nur weißlichgrau oder hellaschgrau; die Schwanzfedern sind heller rostroth. Ein ganz sichres Unterscheidungszeichen ist indessen immer nur der Gesang. Nachtigalgröße ist bekannt (Länge 17 cm; Flügelbreite 25 cm; Schwanz 7 cm).

Aschgrau-grünliche, gewöhnlich einfarbige, doch auch dunkler getüpfelte und gewölkte Eier bilden das Gelege.

Das Jugendkleid ist an der Oberseite bräunlichdunkelgrau, rostgelb gefleckt, an der Unterseite fahlbräunlichgelb, dunkelbraun gesprenkelt.

Die Verbreitung der Nachtigal erstreckt sich fast über ganz Europa, nördlich bis zur Mitte Schwedens, sodann über einen großen Theil Asiens bis zum gemäßigten Sibirien hinauf, und auch in Nordafrika ist sie heimisch. Mit Wiesen und Äckern wechselndes mannigfaltiges Gebüsch, lichte Haine, Gärten mit dichtem Gesträuch, vorzugsweise in der Nähe von Gewässern und daher auch buschreiche Ufer bilden ihre Aufenthaltsorte, und zwar sucht sie solche mit Vorliebe in Ebenen und hügeligen Geländen; den Hochwald und ebenso ungemischtes Nadelgehölz vermeidet sie aber. Diesen Örtlichkeiten entsprechend wählt das Pärchen seinen Standort, an welchem es jeden Eindringling seiner Art befehdet und vertreibt. Trotzdem wohnen die Pärchen doch unweit voneinander, und wir begegnen in kleinen Wäldchen von kaum einigen tausend Schritten Umfang, namentlich in Südeuropa, wol zwei bis drei Par nistender Nachtigalen.

Wenn im Monat April, etwa von der zweiten Hälfte an, mildes Wetter eintritt, so kehren die Nachtigalmännchen einzeln aus der Winterherberge heim; ein Jedes sucht den Wohnort, welchen es innegehabt und wo es genistet hat, wieder auf und beginnt sogleich zu schlagen. In etwa vier bis acht Tagen folgen die Weibchen nach, und nun bekämpfen die Männchen einander gar hitzig, nicht allein mit Schnabel und Krallen, sondern vornehmlich auch durch Wettgesang. Dieser Sängerkrieg im wahren Sinne des Worts aber raubt dem einen und andern das Leben oder die Freiheit; denn wird er vom Gegner besiegt, so verstummt und trauert er wol den ganzen Sommer, wenn er nicht flüchtet und einen andern Wohnort aufsucht oder gar stirbt; nicht wenige aber werden dabei auch gefangen und in den Käfig gebracht. Nachmittags etwa in der dritten Stunde beginnt die Nachtigal zu singen, gegen den Abend hin wird das Lied immer schmelzender und feuriger, bis in die Dunkelheit hinein, am herrlichsten erklingt es in mondheller Nacht oder in der Morgendämmerung. Auch singt sie fast den ganzen Tag, jedoch stockend, mit fortwährenden Unterbrechungen, weil sie dann mit dem Futtersuchen beschäftigt ist. So währt ihr Gesang von der Ankunft bis etwa zum Johannistag; während er aber in der Brut bereits matter und weniger anhaltend erschallt, singen manche Männchen noch im Juli und selbst bis in den August hinein.

Im ganzen Wesen erscheint die Nachtigal anmuthig und edel, ruhig und gewissermaßen bedächtig, obwol ihre Bewegungen lebhaft sind. Sitzend hält sie die Flügel nachlässig und den Schwanz herabhängend, doch wird der letztre bei jeder Erregung emporgerichtet, und jede Empfindung gibt der Vogel durch ausdrucksvolles Auf- und Niederschnellen desselben zu erkennen. Ebenso sind alle Laute je nach den Regungen verschieden. Der Lockton klingt langgezogen Wit – karr, bei den Jungen pis – karr; die Gatten des Pärchens rufen einander zärtlich mit tiefem tak, tak, Erregung, Verwunderung und Zorn wird durch gellendes zit, Furcht durch mehrmals rasch aufeinanderfolgendes wit mit schnarrendem karr ausgedrückt.

Auf der Erde hüpft die Nachtigal sonderbar hochbeinig in großen schnellen Sprüngen, beguckt flügelschlagend und schwanzschwippend ein Kerbthier oder einen Wurm, blickt mit einem Auge, den Kopf seitwärts biegend, genau darauf hin, erschnappt die Beute plötzlich und hüpft weiter. Ihr Flug ist hurtig und leicht, weithin im Bogen, durch's dichteste Gebüsch, gewandt flatternd. Wo sie nicht verfolgt wird, steht das Nest gewöhnlich auf oder dicht an dem Boden, immer auf einer Grundlage von trockenen Baumblättern, innen mit Würzelchen, Gräserrispen und langen Haren gerundet; wo sie aber Feinde hat, wird es recht versteckt auch höher in dornigen Gebüschen errichtet. Nur in der Mittagsstunde löst das Männchen sein Weibchen in der Brut ab, und beide gemeinsam füttern die Jungen, anfangs mit kleinen zarten Kerbthieren und deren Larven.

In der Regel macht das Pärchen alljährlich eine Brut, und nur dann eine zweite, wenn die erste zerstört worden. Bereits im Juli tritt die Mauser ein. Bald nach der letztern, schon von der Mitte des Monats August an, beginnen die Familien umherzustreichen, bis sie sich dann zum September hin südwärts wenden, nachts wandernd, um zur Überwinterung bis nach Mittel- und Westafrika zu ziehen.

Inbetreff der Nachtigal gilt das bei der Schilderung der Sänger im allgemeinen S. 13–14 hinsichtlich der Verfolgung und massenhaften Vernichtung in den Mittelmeer-Ländern und der Entziehung der Niststätten bei uns Gesagte ebenso und fast noch mehr als von allen anderen hierhergehörenden Vögeln. Darin liegt es begründet, daß ihre Anzahl fast allenthalben abgenommen hat und daß sie an manchen Orten garnicht mehr zu finden ist, wo sie früher heimisch gewesen.

Diese betrübende Thatsache hat denn auch die Veranlassung dazu gegeben, daß eifrige und opferwillige Vogelfreunde es vielfach versucht haben, Nachtigalen zu züchten, dann in solchen Gegenden, wo sie früher vorhanden gewesen, auszusetzen, um sie dort wieder einzubürgern. Dies hat mit bestem Erfolg namentlich Herr Theodor Köppen in Koburg ausgeführt.

Bekanntlich ist die Nachtigal infolge ihrer Harmlosigkeit überaus leicht zu überlisten und zu fangen; unglaublich bald geht sie in Schlaggarn, Meisenschlag, Sprenkel, Schlagfalle u. a. m. Der Liebhaber sucht sie am liebsten im Frühjahr sogleich nach der Ankunft zu erlangen, er zieht dann in den Morgenstunden hinaus, und von 5 bis 10 Uhr darf er seiner Beute ziemlich sicher sein. Grausam ist es, wenn man ein Nachtigalmännchen zu spät, nach bereits stattgefundener Parung, fängt, denn dann stirbt es regelmäßig aus Gram und Sehnsucht. Soll dies auch nicht bei anderen geschehen, so bedarf ihre Eingewöhnung und Pflege doch großer Sorgsamkeit. Der Fänger steckt die Nachtigal in der Regel in einen losen, luftigen Leinwand-Beutel oder in ein Taschentuch, und seltsamerweise singt manche hier wol gar einige Strofen. Diese sollen immer die vorzüglichsten Sänger sein, welche in ihrer Erregung und förmlichen Begeisterung auch leicht einzugewöhnen sind. Andere zeigen sich hartnäckig und werden mit gebundenen Flügeln an Ruhe und Futter gewöhnt. Letztres besteht in frischen Ameisenpuppen und einigen zerschnittenen Mehlwürmern, dann hartgekochtem und fein zerhacktem Eiweiß, gekochtem, geriebnem Rinderherz und Käsequark. Wer keine frischen Ameisenpuppen hat, sollte niemals eine soeben gefangne Nachtigal eingewöhnen wollen, weil sie dann regelmäßig umkommt. Während der Gesangszeit darf man weder bei der Nachtigal, noch bei einem andern Sänger die Fütterung verändern, auch soll man es sorgsam vermeiden, den Sänger zu erschrecken oder zu ängstigen. Da zwei Männchen ebenso wie in der Freiheit, auch im Käfig durch eifrigsten Wettgesang einander zu überbieten suchen, so sollte man sie niemals beisammen halten, weil man sonst leicht einen infolge von Überanstrengung verlieren kann. Bei angemeßner Pflege dauert die Nachtigal wol fünfzehn bis zwanzig, durchschnittlich jedoch nur acht Jahre im Käfig aus, und vom sechsten Jahr an soll ihr Gesang an Werth abnehmen. Beim Einkauf muß man sich entweder auf das eigne Gehör oder auf die Rechtlichkeit des Verkäufers verlassen. Junge, noch unausgefärbte Nachtigalen sind leicht mit Rothkehlchen, Rothschwänzchen u. a. zu verwechseln und erst nach der Mauser sicher zu erkennen.

Die Liebhaber unterscheiden in der Freiheit wie im Käfig in folgender Weise: Nachtvögel, welche am Abend beginnen und bis zur Mitternacht fortfahren; sie sind erklärlicherweise am werthvollsten, weil sie zugleich in der Regel die besten Sänger sind. Repetirvögel, die in der Nacht gleichsam träumend einzelne Strofen, niemals aber den vollen Schlag hören lassen, sind viel weniger geschätzt. Zweischaller nennt man die jungen Männchen, welche in solchen Gegenden, wo Nachtigal und Sprosser zugleich leben, von beiden etwas in ihren Gesang aufgenommen haben; dieselben hält man nicht für werthvoll. Bei guter Verpflegung läßt ein hervorragender Sänger sich regelmäßig länger und anhaltender hören als im Freien, denn er fängt gewöhnlich um Weihnacht an, manchmal bereits mit dem Beginn des Monats Dezember, in seltenen Fällen sogar schon im Oktober und hört im Mai oder Juni, spätestens aber zu Ende des Monats Juli auf. Seine Gesangsleistung hängt natürlich von guter Pflege im weitesten Sinne des Worts ab.

Übrigens heißt die Nachtigal bekanntlich auch Philomele, ferner gemeine Nachtigal und Rothvogel.

Tafel VIII, Vogel b.

Tafel VIII. Sängerfürsten:

a. Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris, Bechst.),

b. Sprosser (S. philomela, Bechst.),

c. Nachtigal (S. luscinia, L.)

Auf dieser Tafel sind leider die Buchstaben verwechselt worden: der oberste Vogel ist die Nachtigal und der unterste der Sumpfrohrsänger.

In der Erscheinung und im ganzen Wesen gleicht der Sprosser der Nachtigal, doch unterscheidet er sich zunächst durch beträchtlichere Größe, dunklere Färbung und muschelig oder wolkig gefleckte Oberbrust; in der Gestalt und Haltung, namentlich aber im Gesang, ergeben sich bedeutsame Abweichungen, und obwol man beide lange Zeit als übereinstimmend angesehen, so sind sie doch durchaus verschiedenartig, wenn sie freilich auch als die nächsten Verwandten nebeneinanderstehen.

An der ganzen Oberseite dunkelröthlichgraubraun, hat der Sprosser einen dunkelgrauen Oberkopf; die Flügel sind dunkelrothbraun; der Schwanz ist etwas heller rothbraun; die Kehle ist düsterweiß, die Unterkehle bräunlichweiß, braungrau besprengt; der Hals ist grau; die Vorderbrust und Seiten der Unterbrust sind hellgrau, mit dunkelgrauen Muschelflecken, der Bauch ist düsterweiß, die unteren Schwanzdecken sind düster gelblichweiß; der Oberschnabel ist dunkel-, der Unterschnabel hellhornbraun; die Augen sind dunkelbraun und die Füße düsterfleischfarben (Länge 19 cm, Flügelbreite 28 cm, Schwanz 8 cm). Männchen und Weibchen sind in der Färbung kaum zu unterscheiden.

Die Eier sind etwas größer und runder, dunkler bespritzt und das Jugendkleid ist gleichfalls bunt, wenig verschieden; an der Oberseite röthlichgraubraun mit hellrostgelben Schaftflecken; an der Brust dichter und dunkler grau gestrichelt; etwas dickköpfiger, kürzer schwänzig und weniger schlank als das der jungen Nachtigal.

Mehr nach dem Osten und Nordosten Europas hin, in Polen, Kroatien, Slavonien, Galizien, Mähren, Ungarn, Österreich, Böhmen und in der Bukowina, auch in Schlesien und Pommern erstreckt sich die Heimat des Sprossers, und in Sachsen, Süddeutschland und der Schweiz ist er nur einzeln zu finden. Längs der Flußufer bilden große Weidendickichte seinen Hauptaufenthalt, im übrigen aber wasserreiche und waldige, ebene Gegenden überhaupt; Gebirge und Wälder meidet er. Er weilt als Sommergast hier überall nur vom Beginn des Monats Mai bis zur Mitte des August.

Da hören wir seine scharfen, durchdringenden Locktöne: gleck–arrr! und tack, tack, und dann können wir an den erwähnten Orten seinen Gesang belauschen, welcher besonders reich an reinen, metallisch klingenden, tiefen, wie feierlich vollen und harmonischen Tönen ist und mannigfaltig und melodieenreich erschallt. So schlägt er von der Ankunft bis zum Juli und ebenso fleißig bei Tage und zur Nachtzeit, wie die Nachtigal. Auch im ganzen Wesen, der Lebensweise und Ernährung, dem Nestbau und Brutverlauf gleicht er ihr.

Nach Beendigung der Brut streicht die Familie umher, um sodann bis nach Nordafrika und Syrien zur Überwinterung zu wandern.

Den Sprosser nennt man auch große, polnische, ungarische, Main-, Rhein-, Donau-, sächsische und russische Nachtigal, Nachtphilomele, Nachtsänger, Nachtschläger, und im Handel unterscheidet man Siebenbürger, Ungarische, Bukowinaer, Wiener, Polnische, Sächsische, sodann David-, Philipp-, Judit-, Kubik- und Brabant-Sprosser und -Schläger, Doppelschläger, tiefschallige und zweischallige Sprosser. Als Stubenvogel ist der Sprosser vorzugsweise hochgeschützt, und hinsichtlich des Fangs, der Eingewöhnung und Verpflegung mit der Nachtigal übereinstimmend; trotz des anscheinend kräftigern Körpers ist er aber weichlicher. Die einzelnen, nur für ein recht geübtes Ohr erkennbaren Unterschiede im Gesang kann ich hier nicht schildern. Neuerdings hält man den Sprosser aus der Bukowina für den vorzüglichsten, und am werthvollsten ist er, wenn er als tiefschalliger Schläger den Laut Brabant oder David recht deutlich hören läßt; nächst ihm gilt der ungarische Sprosser am höchsten, geringer ist der polnische Sprosser, welcher nicht die volle Kraft und Mannigfaltigkeit der Töne haben soll; für höherwerthig hält man den Nachtschläger als den Tagsänger, ferner den Doppelschläger, welcher Strofen aus einem Sprosserschlag in den andern verwebt, am wenigsten den Zweischaller, welcher Nachtigaltöne hineinmischt, und auch der nordische oder sächsische ist nicht beliebt, weil sein Gesang dem der Nachtigal überaus ähnlich ist. Junge Sprosser singen gewöhnlich schon im ersten Jahr gut, alt Eingefangene im zweiten: ihr Schlag währt im Zimmer meistens von Weihnacht bis zum Monat Juni, und fast alle werden in der Gefangenschaft Nachtschläger. Bei angemeßner Pflege dauert ein Sprosser acht bis zehn, ja wol gar zwanzig Jahre im Käfig aus. Mit dem vierten Jahr aber verringert sich allmälig der Werth seiner Gesangsleistung, und nach dem sechsten verstummt er allmälig völlig.

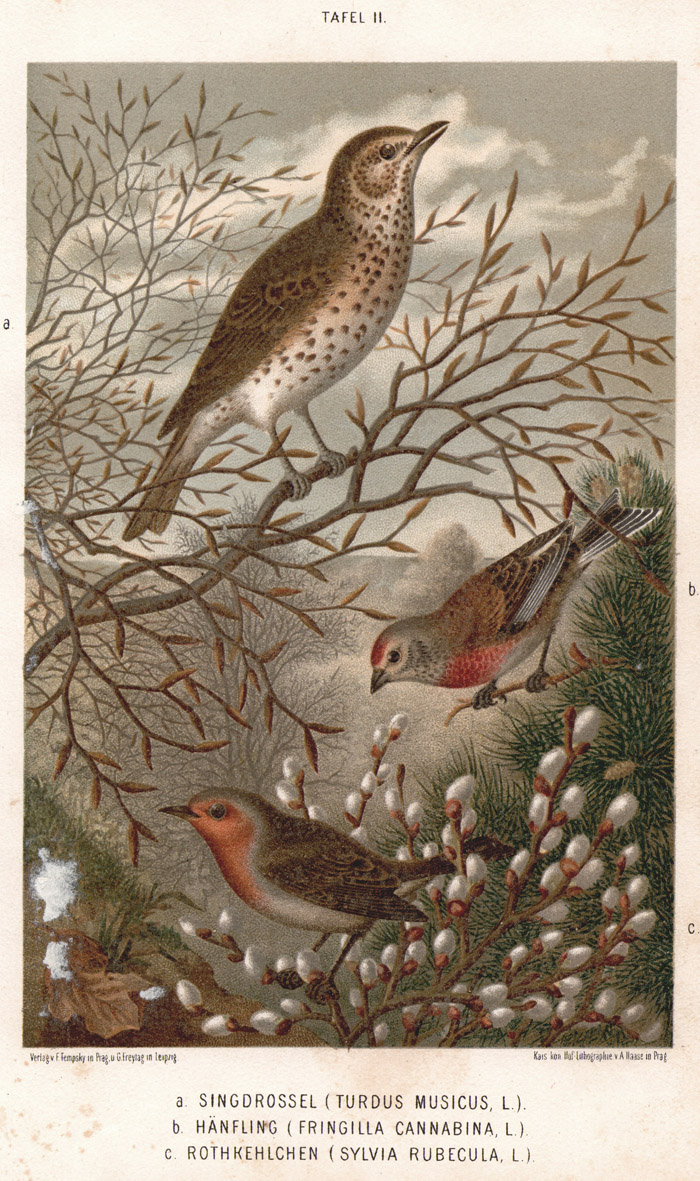

Tafel II, Vogel c.

Tafel II. Frühlingskünder:

a. Singdrossel (Turdus musicus, L.)

b. Hänfling (Fringilla cannabina, L.),

c. Rothkehlchen (Sylvia rubecula, L.)

Im Februar bereits, bei irgend milder Witterung, hören wir das leise ßit, ßit und hin und wieder ein lautes, wie jubelndes sisri, sisri des Rothkehlchens, des lieblichen, allbeliebten und allbekannten Sängers des Vorfrühlings. Da sitzt es hochbeinig mit gleichsam nachlässig herabhängenden Flügeln, kopfnickend und schwanzwippend, und wenn wir es erschrecken, sein scharfes, warnendes ßit rufend. Dann flattert es hurtig im Gezweige umher, hüpft auf der Erde in weiten Sprüngen, mit beiden Füßen zugleich, und aufgescheucht, schießt es im schlangenlinigen Fluge dahin. Bald sehen wir hier ein zweites, dort ein drittes, kurz und gut ihrer viele rings um uns her, und fast unmittelbar in unsrer Nähe beginnt ein solches seinen angenehmen, gleichsam feierlichen Gesang in wechselvollen, wohlklingenden Strofen.

Das Rothkehlchen ist an der ganzen Oberseite dunkelolivengrünlichbraun, an Stirn, Wangen, Kehle und Brust orangeroth, und diese Färbung ist überall hellgrau umrahmt; die Flügeldeckfedern sind olivengrünlichbraun, mit großen dreieckigen gelben Spiegelflecken gezeichnet; die ganze Unterseite ist grauweiß; der Schnabel ist hellbraun, die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwärzlichgrau. Das Weibchen ist kaum kleiner, doch an Stirn und Brust blasser roth, auch ist diese Färbung schmaler; die Spiegelflecke fehlen; die Füße sind bräunlichfleischfarben. Rothkehlchengröße ist bekannt (Länge 15 cm, Flügelbreite 22 cm, der ausgeschnittne Schwanz 5 cm).

Die Eier sind zart gelblichweiß, röthlich bespritzt und gepunktet, häufig ungleich, am stumpfen Ende mit einem Kranz von bräunlichen Flecken gezeichnet. Das Jugendkleid ist an der Oberseite olivengrünlichgrau, fahlgelb gefleckt; an Brust und Kehle gelbgrau, dunkler gefleckt, am Bauch düsterweiß; der Schnabel ist schwärzlich, die Augen sind schwarz und die Füße fleischfarben. Nach der Mauser im Juli sind die jungen Vögel von den Alten nur noch an der heller gelbrothen Brust zu unterscheiden. Im Juni erfolgt eine zweite Brut.

In ganz Europa, von Schweden bis zum Mittelmeer, ist das Rothkehlchen heimisch, in Deutschland ist es namentlich häufig. Nach dem Süden hin wird es seltner. Laubwälder mit feuchtem Grunde und dichtem, wechselnden Gebüsch, vornehmlich Erlen und Birken, durchwachsen mit Gras und Bromberranken, bilden seinen liebsten Aufenthalt. Das Nest wird im April auf bewachsenen Baumstümpfen, zwischen Baumwurzeln, im Dickicht von Birken oder auch Johannis- und Stachelbersträuchern, manchmal auf der Erde, zuweilen sogar in Mauerlöchern und auf einer Unterlage von Laub und Mos, aus Würzelchen und Halmen geformt und mit Grasrispen, Haren und Federn ausgepolstert; es steht fast immer so, daß es vom Rasen, Gebüsch, von einer Steinkante oder dergleichen halb überdacht ist.

Wenn im Herbst alle Haine und Gärten von umherstreichenden Rothkehlchen besucht werden, macht das Vögelchen einen recht schwermüthigen Eindruck, und so erklingt dann besonders sein Gesang, von einer erhöhten Stelle aus oder auch inmitten des Dickichts gleichsam feierlich, in wechselvollen und wohlklingenden Strofen überaus angenehm, im Frühling etwas lebhafter, lauter, jubelnder. Vom September bis November währt die Zugzeit; dann kommen die Rothkehlchen aus dem Norden her bei uns vorüber, die meisten bleiben zur Überwinterung in Südeuropa, und nur in geringer Anzahl wandern sie nach Nordafrika und Vorderasien; hin und wieder bleibt eins bei uns über Winter zurück, doch geht es dann bei sehr strenger Kälte fast regelmäßig zugrunde. Sie reisen einzeln, hochfliegend und laut rufend, nachts und lassen sich mit Tagesanbruch im Gebüsch nieder, um Nahrung zu suchen und zu ruhen.

Allüberall bekannt, darf das Rothkehlchen als Jedermanns Liebling gelten; man nennt es noch Rothbrüstchen, Rothbart, Röthelein, Röthling und Winterröthling.

In Italien gehört es zu den Vögeln, welche zu vielen Tausenden getödtet werden, blos für den Zweck, daß man sie mit Polenta verspeise. Vom Spätsommer bis zum beginnenden Winter werden bei uns allenthalben zahlreiche Rothkehlchen von den Knaben in Sprenkeln, Leimruten, Schlaggarn u. a. gefangen, lediglich für den Zweck, daß sie in den Stuben die Fliegen fortschnappen sollen; doch gehen die meisten im Winter an Nahrungsmangel elend zugrunde, und in diesem Vogelfang liegt daher eine arge Grausamkeit. Aber für die wirkliche, berechtigte Liebhaberei ist das Rothkehlchen sehr werthvoll. Es wird im unverhüllten Käfig mit kleinen Mehlwürmern, in Milch angequellten Ameisenpuppen und frischen Hollunderberen leicht eingewöhnt und dauert sechs bis acht Jahre, auch darüber, gut aus. Als ein sehr fleißiger Sänger läßt es sich bei guter Wartung fast das ganze Jahr hindurch, außer der Mauserzeit, hören. Seltsamerweise ist es gegen seinesgleichen im Käfig, ja selbst freifliegend in einer Stube, unverträglich. Trotzdem hat man es bereits vielfach in den Vogelstuben gezüchtet. Will man es im Freien hegen, so gewähre man ihm in großen Gärten, Hainen, Anlagen u. a. dichtes Gebüsch von berentragenden und dornigen Sträuchern, wie es solches in Wald und Vorholz liebt. Hier lasse man das Laub am Boden liegen, wenigstens im Dickicht, halte Hauskatzen und alle übrigen Vogelfeinde durchaus fern, verhindere den Fang seitens der Buben und füttere, wenn im Frühjahr noch spät Kälte eintritt, ja selbst im Spätsommer bei naßkaltem Wetter, an bestimmten Stellen in flachen Gefäßen (am besten geräumigen Blumentopfuntersätzen) mit Mehlwürmern, Ameisenpuppen, aufbewahrten Beren u. drgl.

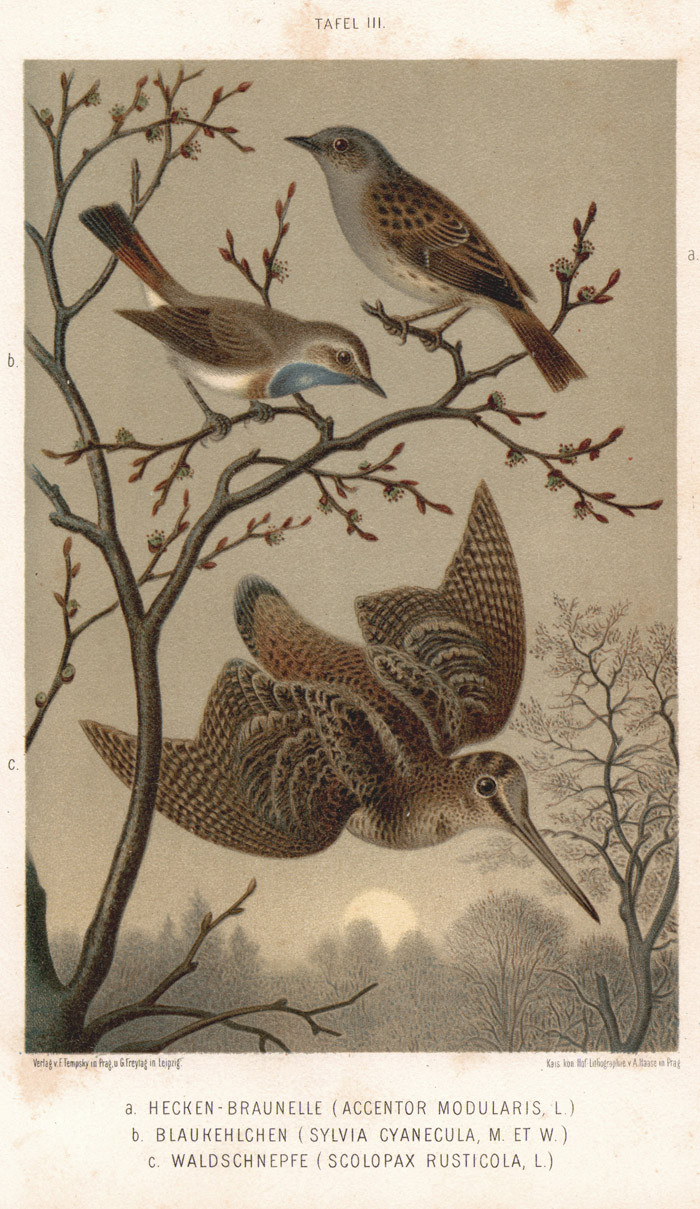

Tafel III, Vogel b.

Tafel III Frühtingskünder:

a. Heckenbraunelle (Accentor modularis, L.),

b. Blaukehlchen (Sylvia cyanecula, M. et W.),

c. Waldschnepfe (Scolopax rusticola, L.)

Zu den lieblichsten Erscheinungen in der einheimischen Vogelwelt gehört das Blaukehlchen, denn es ist schön, keck, heiter und lebhaft, – und wenn am milden Frühlingsabend der Schnepfen-Anstand uns alle Poesie und Schönheit der Natur vor Augen führt, da ist es vornehmlich ein Blaukehlchen oder Rothkehlchen, welches im dichten Gebüsch um uns her unsre Aufmerksamkeit fesselt und so in Anspruch nimmt, daß nicht selten selbst der eifrigste Jäger den Naturgenuß der Befriedigung seiner Jagdlust vorzieht. In aufrechter Haltung, schwanzschwippend, schlüpft es hurtig und gewandt durch das dichte Gebüsch, ebenso hüpft es flink auf der Erde dahin und naht dem Menschen harmlos und garnicht scheu; erst nach Verfolgungen wird es recht vorsichtig. Seine Verbreitung erstreckt sich über ganz Europa, Nordafrika, Nordasien und Indien; in Deutschland ist es keineswegs überall, sondern nur hier und da häufig zu finden. Niedriges Dickicht mit Schilfrohr und Graswuchs, in der Nähe von irgendwelchen Gewässern, in gebirgigen sowol, als auch ebenen Gegenden, bildet seinen Aufenthalt; in trockenen Hochwäldern kommt es nicht vor. Hinsichtlich seiner Ernährung gilt das vom Rothkehlchen Gesagte.

An der ganzen Oberseite graubraun, ist es an der Unterseite düsterweiß; der Zügel ist schwärzlich, über jedem Auge läuft ein röthlichgelber Streif, und die Wangen sind dunkelbraun; die schwarzbraunen Schwanzfedern sind an der Grundhälfte rostroth; Kehle und Oberbrust sind glänzend, dunkelblau, und diese Färbung ist durch einen schwärzlichen, dann weißen und dann rostrothen Streif abgegrenzt; der Schnabel ist schwarz, die großen Augen sind braun, und die Füße sind dunkelfleischfarben. Das Weibchen ist blasser, zeigt die blaue Kehlfärbung garnicht oder nur angedeutet und ist an der Brust gelblichweiß, mit bräunlicher Einfassung, im Alter blau gestreift; seine Füße sind hellfleischfarben. An der Färbung der Kehle will man drei Arten unterscheiden: das eigentliche Blaukehlchen mit einfarbig blauer Kehle, das weißsternige Blaukehlchen mit einem weißen Fleck in der blauen Färbung und das schwedische Blaukehlchen mit einem zimmtrothen Fleck in derselben. In ihren Eigenthümlichkeiten und insbesondre in der Lebensweise sind alle drei aber nicht von einander abweichend. Die Größe des Blaukehlchens ist der des nächstverwandten Rothkehlchens gleich (Länge 15 cm; Flügelbreite 23 cm; Schwanz 6 cm).

Die Eier sind hellgrau, bräunlich gepunktet. Im Jugendkleide ist das Blaukehlchen schwärzlichgrau, an der Oberseite rostgelb getüpfelt, an der Unterseite ebenso längsgestrichelt, mit weißlicher Kehle.

Um seines hübschen Aussehens willen ist dieses Vögelchen ungemein beliebt, und der Volksmund hat ihm viele Namen beigelegt: Blaubrüstchen, blaukehliger Sänger, Bleikehlchen, italienische, türkische, schwedische und ostindische Nachtigal, Schildnachtigal, Wassernachtigal, Silbervogel, Spiegelvogel, Wegflecklein, Weidenguckerlein, Erdwistel u. a. m. In der letzten Hälfte des April hört man die Locktöne des Männchens fid, fid und tak, tak, nebst leisem Zirpen. Sein Gesang ist unbedeutend; wol hat er angenehme hellflötende Töne, durchwebt mit den Lauten anderer Vögel und ein eigenthümliches melodisches Schnurren, doch voller Klang und Melodieenreichthum mangeln ihm. Dagegen läßt es sein einfaches Lied fleißig von der Ankunft im Frühjahr bis in den Juli hinein und häufig auch nachts erschallen. Obwol das Blaukehlchen harmlos und verträglich gegen alle anderen Vögel ist, so vertheidigt doch jedes Männchen seinen Wohnbezirk gegen einen Eindringling seiner Art auf das hitzigste. Immer in der Nähe eines Gewässers, niedrig im dichtesten Gebüsch, zuweilen auch an der Erde, finden wir das Nest, welches sich von dem des Rothkehlchens wenig unterscheidet, nur als offne Mulde freier dasteht und mit Pflanzenwolle, Pferdeharen und Federn ausgerundet ist.

Nach der ersten Brut im April findet, jedoch nur bei günstiger Witterung, eine zweite im Juli statt. Nach Beendigung der letztern streichen die Vögelchen familienweise umher, und dann trifft man sie in den Gärten, in feuchten Busch- und Grasdickichten und wol gar in Kraut- und Kartoffelfeldern an. So ziehen sie gegen den September hin fort zur Überwinterung, bis nach Egypten, China und Indien.

Auch als Stubenvogel ist das Blaukehlchen geschätzt. Hinsichtlich des Fangs, der Eingewöhnung und Verpflegung gilt von ihm das beim Rothkehlchen Gesagte, doch bedarf es sorgsamerer Wartung, weil es zarter und weichlich ist. Als Lieblingsfutter reicht man ihm das Innere von Feigen, jedoch nur wenig. Bei guter Pflege ergibt es sich als ein anmuthiger und liebenswürdiger Stubengenosse, welcher sich wol sechs bis acht Jahre im Käfige erhält, aber bald die schöne blaue Färbung verliert.

welche den Erdsängern sehr nahe stehen und von manchen Schriftstellern ihnen beigesellt werden, haben in der Erscheinung und dem Körperbau allerdings große Ähnlichkeit mit ihnen, während sie in den Bewegungen dagegen mehr den Steinschmätzern gleichen; im ganzen Wesen, in der Lebensweise, Ernährung u. a. zeigen sie sich mit den ersteren übereinstimmend; auch sie sind Zugvögel. Als liebliche und harmlose, durch Vertilgung der uns zunächst schädlichen Kerbthiere, Stubenfliegen, Mücken, Motten u. a. und sodann auch der Kohlraupen und Obstbaumraupen nebst deren Schmetterlingen, vorzugsweise nützliche Vögel erfreuen sie sich großer Beliebtheit seitens des Menschen und daher sind sie auch kaum irgendwelcher Verfolgung ausgesetzt, zumal sie für die Liebhaberei als Stubenvögel keinerlei Bedeutung haben. Ihre Verbreitung erstreckt sich über die ganze alte Welt; bei uns in Deutschland sind sie fast überall zu finden und stellenweise noch recht häufig.

Tafel IV, Vogel c.

Tafel IV. Frühtingskünder:

a. Edelfink (Fringilla coelebs, L.),

b. Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais, L.),

c. Hausrothschwänzchen (S. titys, Lath.),

d. Grauer Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola, L.)

Zu den Vögeln, welche dem Menschen gern nahen und in seiner unmittelbaren Nähe sich ansiedeln, gehören die beiden Rothschwänzchen. Als ein harmloses liebliches Vögelchen, welches vornehmlich in Gebirgsgegenden, niemals aber in kahlen Ebenen, lebt und meistens dicht neben uns wohnt, sehen wir das Hausrothschwänzchen; es ist ein lieber Gast auf dem Hof und im Garten, ja selbst innerhalb der Häuslichkeit. Waldige Berge beherbergen es bis zu 2000 Meter Höhe, auch in kahlen, steinigen Strichen oder in Kalkbergen, in der Ebene auf Kirchthürmen, hohen Mauern u. a. ist es heimisch; niemals aber läßt es sich auf Bäumen oder zu ebner Erde erblicken.

Es erscheint am ganzen Oberkörper dunkelbläulichgrau, am Kopf lichter, Stirn, Wangen, Kehle und Hals bis zur Brust sind tiefschwarz; die Flügel sind schwarz, jede Feder grau gesäumt, die Schwingen bräunlichschwarz, weiß gesäumt, wodurch auf jedem Flügel ein weißer Fleck gebildet wird; der Bürzel und Schwanz sind lebhaft rostroth; der Bauch ist aschgrau, in der Mitte heller weißlichgrau; der Schnabel ist schwarz, mit feinen Borsten besetzt, die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwarz. Das Weibchen ist einfarbig fahlgrau, an der obern Seite dunkler, an der untern heller röthlichgrau, an Flügeln und Schwanz blasser und am Bauch weißlichgrau; Schnabel und Füße sind heller grauschwarz. In der Größe stimmt es etwa mit dem Rothkehlchen überein (Länge 15,5 cm; Flügelbreite 26 cm; Schwanz 5 cm).

Das Gelege bilden glänzend schneeweiße Eier. Das Jugendkleid ist an der Oberseite dunkelröthlichaschgrau, fahl gefleckt, am Kopf am meisten, an der untern Körperseite heller röthlichaschgrau, auch matter gefleckt.

Gegen die zweite Hälfte des Monats März hin stellen sich einzelne Rothschwänzchen bei uns ein, zunächst nur Männchen, einige Tage später die Weibchen. Ganz Mittel- und Nordeuropa, sowie Vorderasien bilden die Heimat dieses Vogels.

Allerlei Kerbthiere, vorzugsweise fliegende, sind seine Nahrung, und nur bei kühler Witterung, wenn jene zu mangeln beginnen, frißt das Rothschwänzchen auch Hollunder- und Johannisberen. Hier und da hegt man das Vorurtheil, daß es durch Wegfangen der Honigbienen schädlich sei; es vermag jedoch keine Kerbthiere mit solchem Stachel, wie ihn Bienen, Wespen u. a. haben, zu fangen. Dagegen vertilgt es besonders die Schmetterlinge schädlicher Raupen, ferner Fliegen, Mücken, Motten u. a. in der Nähe der menschlichen Wohnungen, auch dringt es gern in Böden und Speicher, um die schwarzen und weißen Kornwürmer zu verzehren. Daher ist es bei einsichtigen Leuten hochgeschätzt und unter vielen Namen bekannt: Haus-, Stadt-, Stein- und Sommerröthling oder Rothschwanz, Hausrothwadel, Hütnig, Hüttnig, Mauernachtigal, Pechrothschwanz, schwarzer Rothschwanz, Röthling, Rothsterz, Rothzagel, Röttele, Schwarzbrüstchen, schwarzbäuchiger Sänger, Schwarzwadel, Saulocker und Wistling.

In Felsenritzen, Mauerspalten, irgend welchen anderen Winkeln an oder in Gebäuden, nur selten in Baumlöchern, dagegen gern in ausgehängten Nistkasten und im übrigen an allen möglichen geeigneten Orten finden wir im April sein Nest, wenig kunstfertig aus Würzelchen, Stengeln und Halmen geschichtet, mit Haren und Federn ausgerundet. Im Juni erfolgt eine zweite Brut. Gegen Seinesgleichen und auch andere Vögel ist es unverträglich, besonders in der Nistzeit.

Gewandt und hurtig, immer lebhaft, hüpft das Rothschwänzchen in aufrechter Haltung auf den Felskanten und durch das Gestrüpp, kopfnickend und mit dem zitternden Schwanz schwippend; dann fliegt es ruckweise weithin in Schlangenlinien, stürzt sich aus der Höhe herab, überschlägt sich meisterhaft und tummelt sich in kühnen Schwenkungen umher. Fid, tek, tek erschallt sein zarter Lockton, und sein Gesang erklingt schwermüthig in einsamer Gebirgsgegend; zwischen den leise flötenden Strofen werden viele krächzende Töne eingewebt, auch die Laute anderer Vögel nachgeahmt. Obwol das Hausrothschwänzchen nicht zu den hervorragenden Sängern gehört, sieht man es doch allenthalben gern und es wird auch hier und da mit Vorliebe als Stubenvogel gehalten. Man fängt, behandelt, verpflegt es ganz ebenso wie die Nachtigal. Zur Brutzeit eingefangen, stirbt es vor Gram und auch im übrigen ist es schwierig, ohne Mehlwürmer und Ameisenpuppen garnicht, zu erhalten, wie es denn überhaupt zu den zartesten Stubenvögeln gehört. Bei verständnißvoller und sehr sorgsamer Pflege dauert es jedoch wol fünf bis sechs Jahre im Käfig aus. Zum Herbst hin, besonders im Oktober, bemerken wir durchziehende kleine Flüge von Hausrothschwänzchen, auch im flachen Lande, in den Hecken und anderen Gebüschen. Sie wandern zur Überwinterung theils nach Südeuropa, größtentheils aber bis Nordafrika und Vorderasien.

Tafel XXVIII, Vogel a.

Tafel XXVIII. Sänger im Heim

a. Gartenrothschwänzchen (Sylvia phoenicura, L.),

b. Rothdrossel (Turdus iliacus, L.),

c. Haidelerche (Alauda arborea, L.)

Im Gegensatz zur verwandten Art hält diese sich mehr in Baumgärten, Hainen, Hecken, ebenso aber auch tief im Walde, fast immer in der Nähe von Gewässern, am liebsten in dichtbewachsenen Kopfweiden oder Hecken von alten Hainbuchen und zwar ebensoviel in flachen, als auch gebirgigen Gegenden auf. So ist sie in ganz Europa, Nord- und Westafrika und Indien zu finden.

Da sehen wir das Gartenrothschwänzchen vom Ende des Monats März oder Beginn des April an vornehmlich auf hervorragenden Ästen von Baum und Strauch sitzen. Es ist eigentlich hübscher als das vorige.

Am Kopf bis zur Rückenmitte bläulichaschgrau, an Stirn, Wangen und Kehle tiefschwarz und quer über die Kopfmitte mit einem weißen Streif geziert; die Schwingen sind dunkelbraun, fahl röthlich gesäumt; Bürzel und Schwanz sind lebhaft fuchsroth, letztrer mit dunkelbraunen Mittelfedern; die Brust ist gelblichrostroth, der Bauch röthlichweiß überlaufen; der Schnabel ist dunkelhornbraun, schwarz umborstet, die Augen sind dunkelbraun und die Füße gleichfalls. Das Weibchen ist an der ganzen Oberseite graubraun; Bürzel und Schwanz sind fahler rostroth, Kehle und Brust düsterweiß, röthlich überlaufen; im höhern Alter ist es wie das Männchen gefärbt, doch weniger lebhaft. Die Größe ist etwas geringer als die des Rothkehlchens (Länge 14 cm; Flügelbreite 23 cm; Schwanz 6 cm).

Dunkelblaugrüne Eier, meistens mit feinen rothen Pünktchen gezeichnet, bilden das Gelege, welches von beiden Gatten des Pärchens abwechselnd erbrütet wird. Das Jugendkleid ist an der Oberseite braungrau, dunkelbraun gewellt und fahl rostroth getüpfelt, mit heller braunrothen Schwingen, fahl fuchsrothem Schwanz, an der Kehle düstergelblichweiß, fein dunkelgrau gefleckt, am Unterleib düsterweiß.

Ungemein lebhaft, fröhlich und dreist, ist es jedoch nicht zutraulich gegen die Menschen. In aufrechter Stellung, kopfnickend und schwanzzitternd schlüpft es gewandt durch das Gebüsch, fliegt leicht und hurtig, weithin in Schlangenlinien. Seine Nahrung sammelt es meistens von den Zweigen, weniger am Boden, und dieselbe ist übereinstimmend mit der aller Verwandten. Hellpfeifend erklingt sein Lockruf huid, huid, huid und darauf folgt rasch hintereinander dak, dak, dak. Der Gesang übertrifft den des Hausrothschwänzchens an Wohllaut und Stärke; im übrigen besteht er freilich auch nur in mehreren nicht sehr langen Strofen mit flötenden und sanften Tönen und oft mit den Lauten anderer Vögel verwebt.

In Asthöhlungen, aber auch in Mauerlöchern und Felsenritzen, in der Regel nur bis zu 10 Meter Höhe, sehr gern auch in Brutkästen, wird das Nest etwas kunstfertiger als das der nächststehenden Vögel aus Mos, Würzelchen, überwölbt und mit seitlichem Schlupfloch erbaut, mit einer Mulde, welche aus Pflanzen- und Thierwolle, weichen Federn u. a. gerundet ist.

Auf die erste Brut im April oder Mai folgt im Juli eine zweite. Nach dem Flüggewerden der letztern durchstreicht die Familie Gärten und Vorhölzer und etwa von der Mitte des August bis zum September hin wendet sie sich südwärts, in hellen Nächten wandernd und sich überall aufhaltend, zur Überwinterung bis nach Afrika und Ostindien.

Als Stubenvogel gleicht das Gartenrothschwänzchen dem vorigen durchaus; nur ist es beliebter sowol im Käfig wie im Freien, und dies geht auch aus seinen vielen Namen hervor. So heißt es: Gartenröthling und Röthlein, Baum- und Waldrothschwanz, Blaßwadel und Feldrothwadel, Bienenschnäpper, Fritzchen, Saulocker, Baumröthling, Rothstert, Rothsterzchen, Rothbrüstlein, Rothbäuchlein, grauer Rothschwanz, türkischer Rothschwanz, Rothzahl, Rothzagel, Sommerröthlein, Schwarzkehlchen, schwarzkehliger Sänger und Wistling.