|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mit Recht stellen manche Forscher die Bachstelzen und die Pieper als zusammengehörig hin. Beide sind in den Hauptmerkmalen, welche ich bei diesen wie jenen angeben werde, übereinstimmend, während sie vornehmlich in der Lebensweise, Ernährung u. a. voneinander abweichend sich zeigen.

Als allbekannt und allbeliebt sehen wir die zierlichen und anmuthigen Bachstelzen ( Motacillidae), deren Verbreitung sich über die ganze alte Welt erstreckt, allenthalben an den Ufern stehender oder fließender Gewässer, indem sie, wol dicht vor oder neben uns unmittelbar am Ufer hin und wieder auch durch das flache Wasser schrittweise laufen, kopfnickend und mit dem wagerecht gehaltnen Schwanz auf und nieder wippend, während sie sodann hurtig und geschickt davon fliegen, weithin in Bogenlinien.

Schlank und hochbeinig, mit weichem, lockerm, bunt gefärbtem Gefieder, mittellangen, spitzen Flügeln, deren dritte Schwinge am längsten ist, langem, schmalem, gerade abgeschnittnem oder gegabeltem Schwanz, dünnen, kurzzehigen Füßen. Der Kopf ist schön gewölbt mit geradem, dünnem, pfriemenförmigem, an der First kantigem Schnabel. In der Größe sind sie etwa dem Rothkehlchen gleich, doch erscheinen sie schlanker, denn der Körper ist viel mehr gestreckt. Das Weibchen ist etwas matter gefärbt und das Jugendkleid ist dem des Weibchens ähnlich.

Allerlei, jedoch fast nur fliegende Insekten bilden ihre Nahrung, die sie in fortwährender Beweglichkeit hurtig erhaschen, aber nur wenig von Kräutern und Gräsern absammeln, und da sie sich vorzugsweise von den im Wasser sich entwickelnden meistens schädlichen oder doch lästigen Kerbthieren ernähren und also ebenso nützlich wie schön und liebenswürdig sind, so hat sich auch der Volksmund viel mit ihnen beschäftigt und ihnen zahlreiche Namen beigelegt.

Als Zugvögel kommen sie zeitig im Frühjahr an und wandern erst spät im Herbst von dannen, auch gehen viele zur Überwinterung nur bis Südeuropa, andere jedoch bis Nord- oder gar Mittelafrika. Meistens in der Nähe des Wassers, manchmal an oder dicht bei menschlichen Wohnungen, steht das Nest in allerlei Höhlungen, Erd- und Mauerlöchern, Steinhaufen, selbst Holzstößen, aus Dachsparren, in Strohdächern, unter Brücken, auch in hohlen Weidenköpfen u. a. m.; es ist aus Würzelchen, Reisern, Grashalmen und Rispen auf einer Unterlage von dürren Blättern und Mos als eine flache, offne Mulde kunstlos geformt, mit Haren, Federn, Flechten u. a. ausgerundet, und enthält vier bis sechs hellfarbige fein gefleckte Eier, welche vom Weibchen allein in 14 Tagen erbrütet werden, während beide Gatten des Pärchens gemeinsam die Jungen auffüttern. Das Jugendkleid erscheint erheblich verschieden vom Alterskleide. In der Regel erfolgen zwei Bruten alljährlich; nach der letzten sammeln sich die Familien zu Scharen an, übernachten unter großem Lärm im Rohrdickicht, mausern einmal bereits hier und dann zum zweitenmal in der Fremde. Mit scharfem Lockton fliegen die Wippstärtchen, wie sie vom Volk genannt werden, lebhaft hin und her, necken sich mit Ihresgleichen und allen anderen Vögeln herum und verfolgen muthig Raubvögel, Krähen u. a. unter schrillem Geschrei, während sie selbst dem Sperber u. a. flink zu entgehen wissen, und kehren dann, nachdem solch' Feind von ihnen und den Schwalben vertrieben ist, unter Jubelrufen zu ihrer Brut zurück. Ihr Gesang ist unbedeutend, leise und vielfach mit dem Lockruf durchwebt; trotzdem sind sie hier und da, bei besonderen Liebhabern als Käfigvögel geschätzt. Eigentlich nur im Frühling bei noch spät eintretenden Schneeschauern, werden sie mit Leimruten, Schlingen, Schlaggarn u. a. gefangen, gewöhnen sich ohne Schwierigkeit bei kleinen Mehlwürmern, Fliegen, Spinnen und angequellten Ameisenpuppen an Nachtigalfutter mit ein wenig Zugabe von frischem Fleisch. Sie werden im Lerchenkäfig, der jedoch mit recht dicken Sitzstangen ausgestattet ist, beherbergt und bedürfen eines möglichst geräumigen flachen Wassernapfs, am besten ein recht großer Blumentopf-Untersatz. Nur bei sorgfältigster Pflege halten sie einige Jahre im Zimmer aus. Hier und da läßt sie auch noch Jemand mit abgestutzten Flügeln in der Stube umherlaufen, doch muß dies als schweres Unrecht gelten, da solch' bedauernswerter Vogel dann jedesmal verloren ist und meistens elend umkommt.

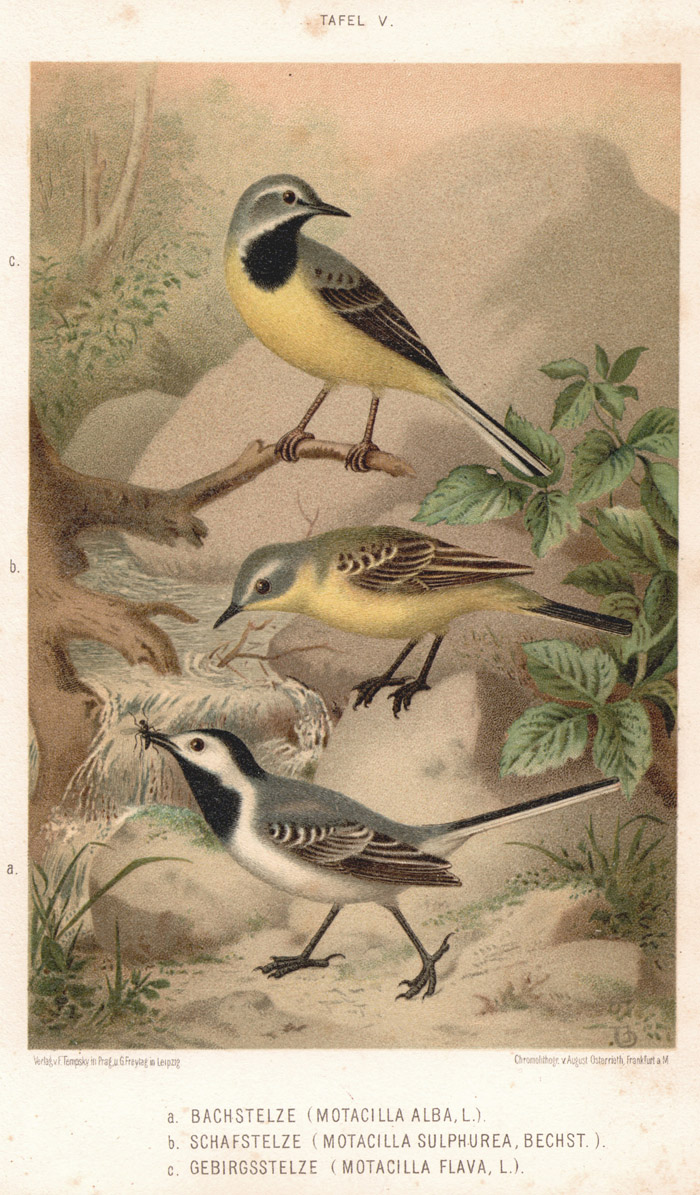

Tafel V, Vogel a.

Tafel V. Stelzen:

a. Bachstelze (Motacilla alba, Z.),

b. Gebirgsstelze (M. sulfurea, Bechst.),

c. Schafstelze (M. flava, L.)

Regungslos liegt der Wasserspiegel vor uns, umgoldet von den Stralen der Frühsommersonne. Soweit unsere Blicke schweifen, sehen wir jetzt, in der schon recht heißen Mittagsstunde, kein lebendes Wesen. Erst bei näherer Betrachtung wird die einförmige Ruhe, die uns fast als Ode dünkt, angenehm unterbrochen, denn dicht am Wasser laufen mehrere Bachstelzen hin und her. Bei unserm Nahen zeigen sie sich durchaus nicht scheu, sondern trippeln unbekümmert um uns, kopfnickend und schwanzwippend zierlich und ungemein flink, neben uns durch's flache Wasser. Dann kommt noch eine herzu, weit her, im leichten, bogenlinigen Fluge, indem sie beim Setzen den Schwanz spreizt und ihn hastig auf und nieder wippt. Jetzt necken und jagen sie einander unter scharfem sit, sit, zissi, zissi, zissi, und muthwillig auch die Sperlinge und andere Vögel, welche zum Trinken hierher kommen. So erfreut sich an ihnen Jedermann und der Volksmund hat ihnen zahlreiche Namen beigelegt: blaue, gemeine, graue und weiße Bachstelze, Ackermännchen, Kloster- und Stiftsfräulein, Klosternonne, Haus-, Quick-, Stein-, Wackel-, Wasser-, Wege- und Wippstelze, Wippstelz oder -Sterz, Wieb- oder Wipp-Sterten, Wippstürt, Bebe-, Wedel- und Wippschwanz, Wackelschwanz.

Sie erscheint als ein sehr hübscher Vogel; Kopf und Nacken sind schwarz, Stirn, Wangen und Halsseiten reinweiß; der Oberkörper, mit Einschluß der kleinen Flügeldecken, ist bläulichaschgrau, die Schwingen und Deckfedern aber sind dunkelbraun, die letzten Schwingen und kleinen Deckfedern sind breit weiß gekantet, wodurch über den Flügel zwei weiße Binden gebildet werden; die Schwanzfedern sind schwarz, die äußersten jederseits weiß mit einem braunen Fleck an der innern Fahne, die zweiten sind zur Hälfte weiß, die übrigen weiß gesäumt; Kehle und Oberbrust sind schwarz, die Brustseiten bläulichaschgrau, die Unterbrust und der ganze Unterleib sind reinweiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwarz. Die Bachstelzengröße ist bekannt (Länge 19,5 cm, Flügelbreite 28,8 cm, Schwanz 9 cm). Das Weibchen ist kleiner und matter gezeichnet, mit einem kleinern schwarzen Kehlfleck. Im Herbstkleide haben beide Geschlechter eine weiße Kehle, welche von einem schmalen, halbmondförmigen schwarzen Bande eingefaßt ist.

In ganz Europa finden wir sie überall in der Nähe von Gewässern, dicht neben und inmitten der Ortschaften, und von hier aus schweift sie nicht selten weit umher, von einem Wasser zum andern, auf Anger, Triften und Viehweiden, wo sie den Schafen und anderm Vieh die Stechfliegen u. a. wegfängt, auch auf den Äckern, um hinter dem Pflüger Larven und Gewürm aufzulesen, niemals aber kommt sie auf Wiesen mit hohem Graswuchs, in den dichten Wald oder auf die höchsten Gebirge. In Portugal soll sie ganz fehlen, dagegen ist sie auch auf den kanarischen Inseln, in Ägypten und Westasien heimisch.

In Deutschland ist sie erfreulicherweise fast überall recht häufig. Bereits zum Beginn des März trifft sie bei uns ein, nicht selten schon, wenn noch sehr rauhe Witterung herrscht. Im April entfaltet das Männchen ein anmuthiges Liebesspiel, insbesondre mit den vorhin angegebenen ausdrucksvollen Schwanzbewegungen und dann läßt es auch seinen, zwar nichts weniger als kunstvollen, doch sehr eifrigen Gesang ertönen. Wenn nun größere Vögel, Krähen, ja selbst die furchtbaren gefiederten Räuber hierherkommen, so werden sie von den Wippstärtchen zu mehreren, wie vorhin geschildert, angegriffen und verfolgt. Gegen das Ende des April wird das Nest an den gleichfalls schon bezeichneten Orten und nicht selten weit ab vom Wasser, vorzugsweise aus Quecken und den übrigen genannten Stoffen ziemlich leichthin geformt. Das Gelege besteht in vier und selbst bis acht weißlichen, fein hellgrau gepunkteten und röthlich gestrichelten Eiern, welche zuweilen am dickern Ende mit einem Fleckenkranz gezeichnet sind. Das Jugendkleid ist an der Oberseite düsteraschgrau, jede Flügelfeder ist weißlich gekantet; die Unterseite ist düsterweiß, an der Oberbrust mit einem dunkelgrauen, hufeisenförmigen Fleck. Nach der zweiten Brut, welche im Juni unternommen wird, schweift zunächst die Familie nahrungsuchend umher, dann sammeln sie sich zu immer größeren Scharen an, welche im Rohrdickicht übernachten und zum Oktober hin, nachts wandernd, bis nach Afrika zur Überwinterung ziehen; zumtheil aber bleiben sie auch bereits in Südeuropa und einzelne verweilen sogar bei uns. Die letzteren leiden dann allerdings sehr und gehen wol regelmäßig zugrunde, wenn sie nicht von Vogelfreunden versorgt werden. Als Stubenvogel hat diese Bachstelze wenig Bedeutung. Zwar soll sie nach Bechstein's Angabe in dem Konzert von mehreren hervorragenden Sängern, wie Schwarzplättchen, Hänfling, Haidelerche u. a. gleichsam die Altstimme vortragen, allein das beruht doch in der Hauptsache auf Einbildung. Wir finden sie daher auch nur selten im Käfig. Übrigens hält sie mehrere Jahre gut aus.

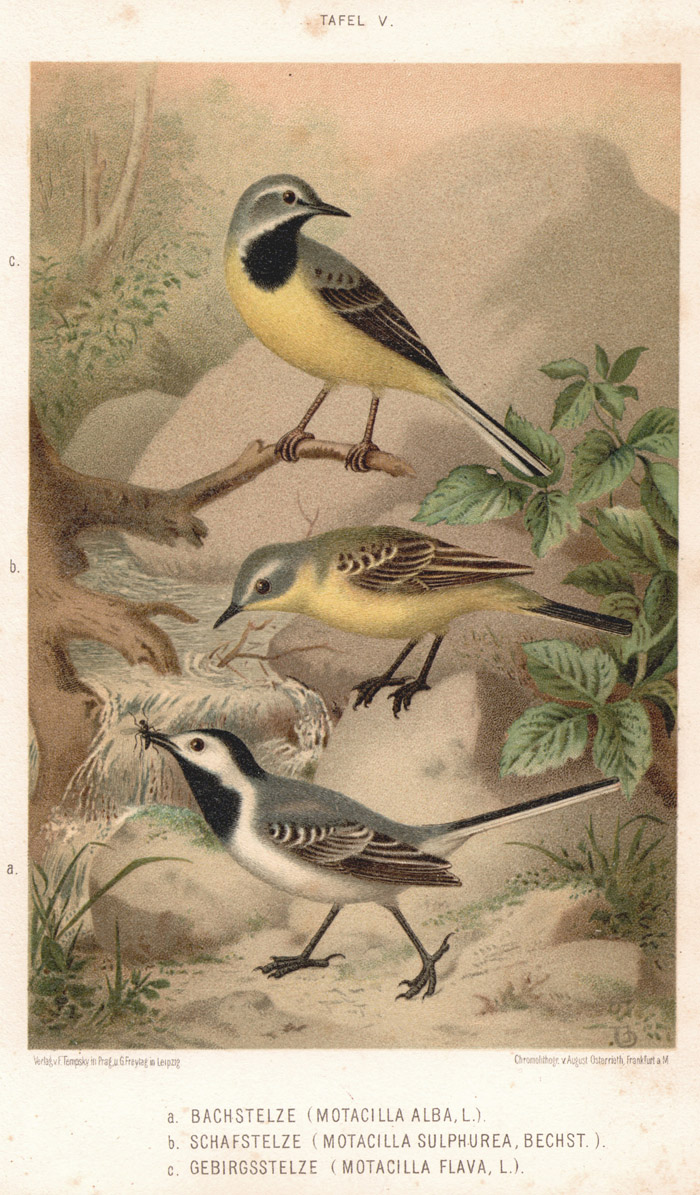

Tafel V, Vogel b.

Tafel V. Stelzen:

a. Bachstelze (Motacilla alba, Z.),

b. Gebirgsstelze (M. sulfurea, Bechst.),

c. Schafstelze (M. flava, L.)

In der Gestalt und Erscheinung, dem ganzen Wesen und allen Bewegungen der vorigen sehr ähnlich, dünkt uns diese Stelze fast noch schöner.

Sie ist am Kopf olivengrünlich mit schmalem weißen Augenbrauenstreif; die Flügel sind schwärzlich, die großen Deckfedern weiß, die hintersten Schwingen weiß gekantet, wodurch über jeden Flügel drei helle Querbinden gebildet werden, die kleineren Deckfedern sind aschgrau gesäumt; die Schwanzfedern sind braunschwarz, jede Feder gelblich gesäumt, die äußersten jederseits weiß; der Bürzel ist lebhaft grün; die ganze übrige Oberseite ist dunkelaschgrau; die Wangen sind aschgrau mit einem weißen Längsstreif; die Kehle bis zur Oberbrust ist schwarz und gleichfalls von dem weißen Streif umgeben; Brust, Bauch und ganze übrige Unterseite sind lebhaft hochgelb; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße düstergelblichroth. In der Größe ist sie mit der vorigen fast übereinstimmend, nur ein wenig länger und schlanker (Länge 21 cm, Flügelbreite 25,5 cm, Schwanz 5,5 cm). Das Weibchen ist etwas kleiner, an der ganzen Oberseite bräunlichgrau; das alte Weibchen mit graulichschwarzer Kehle, das jüngere Weibchen nur mit einem weißen oder schwarzgrauen Kehlfleck; die Brust ist blaßgelb. Im Herbstkleide erscheint das Männchen in allen Farben matter, die Kehle ist weißlich.

Ihre Verbreitung erstreckt sich vorzugsweise über Mittel- und Südeuropa, doch ist sie auch in Nord- und Mittelafrika und dem größten Theil von Asien heimisch. Aber wir finden sie fast nur in gebirgigen oder doch hügeligen Gegenden, soweit der Holzwuchs reicht, und an fließenden Gewässern, vornehmlich Gebirgsbächen. Hier hält sie sich auch gern in der Nähe von menschlichen Wohnungen, Mühlen u. a. auf. Von früh bis spät ruhelos, hurtig und gewandt, erscheint sie fast noch anmuthiger, munterer und zutraulicher als die Verwandten, doch ängstlich und vorsichtig. Bereits zu Anfang des Monats März kommt sie einzeln an und wir hören dann ihre schrillen Lockrufe: zissi, zissi, zissi, zirlit, sowie bald auch ihren lauten und melodischen Gesang, den manche Liebhaber sogar für recht angenehm halten, zumal wenn er im Gebirge am einsamen Wildbach erklingt. Zu Ende des Monats April findet die erste und im Juni die zweite Brut statt. Am häufigsten unter hohlem Ufer, sonst aber in den gleichen Örtlichkeiten wie das der vorigen, ist ihr Nest auch ebenso, nur fast noch weniger kunstfertig geformt und mit Thierharen ausgepolstert. Die Eier sind bläulich- oder düsterweiß, grau- und braungelb gepunktet und gestrichelt. Das Jugendkleid ist an der Oberseite hell bräunlichaschgrau; die Kehle ist grauweiß mit schwarzgrauen Pünktchen eingefaßt; die Unterseite ist gelbgrau. Zum Oktober hin zieht diese Stelze familienweise zur Überwinterung ab, nur bis nach Süddeutschland. Einzelne, welche über Winter bei uns zurückbleiben, halten sich dann gewöhnlich an warmen Quellen auf, doch gehen sie meistens im Wettersgraus elend zugrunde, gleicherweise auch die, welche im Frühjahr zu zeitig heimkehren und bei spät eintretendem Frost und Nahrungsmangel schwer leiden. Die Gebirgsstelze hat als Stubenvogel eine ebenso geringe Bedeutung wie die vorige. Sie ist zugleich noch weichlicher und dauert nur bei sachverständiger Pflege gut aus. Der Volksmund heißt sie auch: gelbes Ackermännchen, gelbe, gelbbrüstige, schwarzkehlige, schwefelgelbe und Winter-Bachstelze, Irlin, Frühlings-, gelbe, graue, Wald-, Wasser- und Winterstelze, gelber Sticherling.

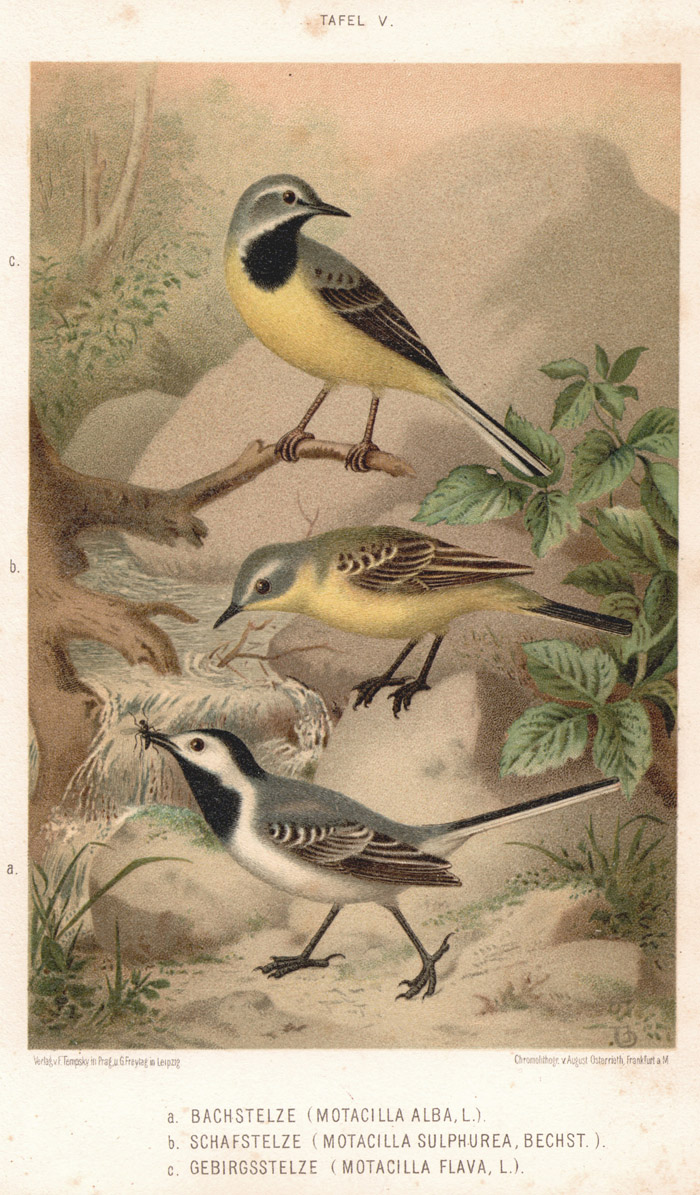

Tafel V, Vogel c.

Tafel V. Stelzen:

a. Bachstelze (Motacilla alba, Z.),

b. Gebirgsstelze (M. sulfurea, Bechst.),

c. Schafstelze (M. flava, L.)

Auf einem Grabenrande zwischen Weidengebüsch, inmitten nasser Wiesen und Viehtriften, zuweilen aber auch weit vom Wasser, auf einem tiefliegenden feuchten Acker, finden wir wiederum eine Stelze, welche der vorigen sehr ähnlich, doch ein wenig kleiner ist und einen kürzern Schwanz hat.

Es ist die Schafstelze, welche an der Oberseite olivengrün erscheint, am Kopf bläulichaschgrau mit gelblichweißem Augenbrauenstreif und schwarzgrauem Zügel; die Schwingen sind dunkelbraun, fahlgelb gesäumt, die Deckfedern braun, weißlich gesäumt, wodurch zwei helle Querbinden über den Flügel gebildet; der Bürzel ist gelbgrün; die Schwanzfedern sind tiefbraunschwarz, hellgrünlichgelb gesäumt, die äußerste jederseits fast ganz weiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind braun und die Füße dunkelbraun. Sie ist die kleinste unserer Stelzen (Länge 17 cm, Flügelbreite 25,5 cm, Schwanz 7 cm). Das Weibchen ist an der Oberseite grünlichgrau; die Oberkehle ist düstergelb, die Kehle weißlich; die Seiten der Oberbrust sind verwaschen dunkel gefleckt; die ganze Unterseite ist mattgelb. Es gibt Abänderungen, welche man als grünköpfige, grauköpfige und schwarzköpfige Schafstelzen unterscheidet, doch ist es noch nicht festgestellt, ob dies nur Spielarten oder wirkliche verschiedene Arten sind.

Auch die Schafstelze kommt in ganz Europa, am häufigsten im mittlern und sodann im Norden bis Lappland, sowie in Asien und Nordafrika vor; in Deutschland ist sie nur strichweise und nirgends zahlreich zu finden. Im Wesen gleicht sie den beiden vorigen; sie ist ebenso zierlich und anmuthig, unruhig und beweglich, aber mehr flüchtig und scheu. Auch sitzt sie gern auf Pfählen, Steinen oder hervorragenden Zweigen. Im Fluge unterscheidet sie sich dadurch, daß sie zuweilen auf einer Stelle in der Luft rüttelt und sich aus der Höhe fast senkrecht herabstürzt. Ihre Nahrung sucht sie vorzugsweise bei den Viehherden. Hier hören wir ihre Locktöne bsüjib, bsüjib, zwie, zwie. Obwol ihr Gesang dem der weißen Bachstelze sehr ähnlich lautet, so ist er doch noch unbedeutender. Zum Anfang des April kommt sie in kleinen Scharen an und macht alljährlich nur eine Brut zu Ende des Monats Mai oder im Beginn des Juni. Das Nest steht, verschieden von dem der anderen, immer auf dem Boden zwischen hohen Grasbüscheln, Sumpfpflanzen, Wurzeln u. a.; es ist im übrigen aber nicht abweichend, sondern nur gewöhnlich mehr mit Federn ausgelegt. Die recht veränderlichen Eier sind düsterweiß, röthlich und braungrau gepunktet und gemarmort. Im Jugendkleide ist diese Art an der ganzen Oberseite fahlgrau, dunkler geschuppt; von dem Schnabel bis zur Kehle läuft jederseits ein schwarzbrauner Streif. Die Oberbrust ist mit rundlichen schwarzbraunen Flecken gezeichnet; die ganze Unterseite ist düstergelb; Schnabel und Füße sind hellbraun. Ein allerliebstes Naturbild zeigt die Familie dieser hübschen Stelzen, wenn sie kopfnickend und schwanzwippend auf einer Trift zierlich umherlaufen. Zum Übernachten sammeln sie sich in allmälig immer mehr anwachsenden Schwärmen im Rohr, um dann, bereits im August oder zum Beginn des September, zur Überwinterung bis nach Afrika, sehr hochfliegend, abzuziehen. Obwol die Schafstelze im Käfig ungemein zahm und zutraulich wird, so ist sie als Stubenvogel doch noch seltner als die anderen. Um ihrer Schönheit willen findet sie allerdings hier und da begeisterte Liebhaber. Sie wird auch gelbes Ackermännchen, Kuhschmeiße, gelbe, goldgelbe, kleine, Kuh- und Viehbachstelze, Kuh-, Rinder-, Trift- und Wiesenstelze und gelber Wippstärt genannt.