|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

sind verhältnißmäßig kleine Vögel, welche trotzdem und auch des abweichenden Aufenthalts und der verschiedenen Ernährung ungeachtet, als die nächsten Verwandten der Trappen gelten müssen. Sie zeigen folgende Merkmale:

Der große Kopf, mit gewölbter Stirn, hat einen geraden, mittellangen, weichen, nach der harten Spitze hin aufgetriebnen Schnabel, mit ritzenförmigen Nasenlöchern. Der Hals ist kurz und kräftig. Die Flügel sind lang, schmal und spitz, die erste oder zweite Schwinge ist am längsten. Der Schwanz ist kurz oder nur mittellang, gerade oder leicht gerundet, aus 12 Federn gebildet. Die Füße sind mittellang, kräftig, mit drei Zehen nach vorn und einer schwachen, zuweilen fehlenden Hinterzehe. Das Gefieder ist voll, aber glatt und anliegend, oft bunt, an manchen Stellen metallglänzend. Weibchen und Jugendkleid, ebenso das Winterkleid sind schlichter gefärbt.

Über die ganze Erde erstreckt sich ihre Verbreitung. Wasserreiche Gegenden und zwar ebensowol die Ufer von Seen und Teichen, als auch von Flüssen, vornehmlich sandige Stellen, doch auch Sümpfe, bilden ihren Aufenthalt. Ungemein lebhaft und beweglich, sind sie fast immer in Regsamkeit, laufen flink und gewandt, fliegen leicht und hurtig und können auch gut schwimmen. Ausschließlich in thierischen Stoffen, allerlei Kerbthieren, Würmern, Weichthieren u. a. besteht ihre Nahrung. Nur in der Brutzeit leben sie parweise. Immer auf der Erde, in einer flachen Vertiefung ist das Nest aus Halmen, Gräsern, Wurzeln kunstlos zusammengetragen und enthält fast regelmäßig vier verhältnißmäßig große, farbige Eier, welche oft auch ohne Unterlage auf dem bloßen Sand liegen. Die Jungen sind Nestflüchter. Nach der Brut schweifen sie familienweise oder in kleinen Scharen an den Ufern der Gewässer oder auf Wiesen und Sümpfen nahrungsuchend umher, um dann weithin südwärts zu wandern. Alle Regenpfeifer sind nützlich; manche Arten werden um ihrer Eier willen, die man wenigstens von der ersten Brut ausraubt, andere wiederum als Wildbret, geschätzt. Von ihren absonderlichen pfeifenden Rufen, welche sie vornehmlich bei Regenwetter erschallen lassen und die zuweilen wie trillernd erklingen, haben sie ihre Gesammtbezeichnung. Manche Arten sind zu den werthvollsten Vögeln in den zoologischen Gärten zu zählen, zumal sie sich, an ein gutes Mischfutter gewöhnt, vortrefflich erhalten lassen; sie beleben die Teiche dort anmuthig in mehr oder minder großer Kopfzahl.

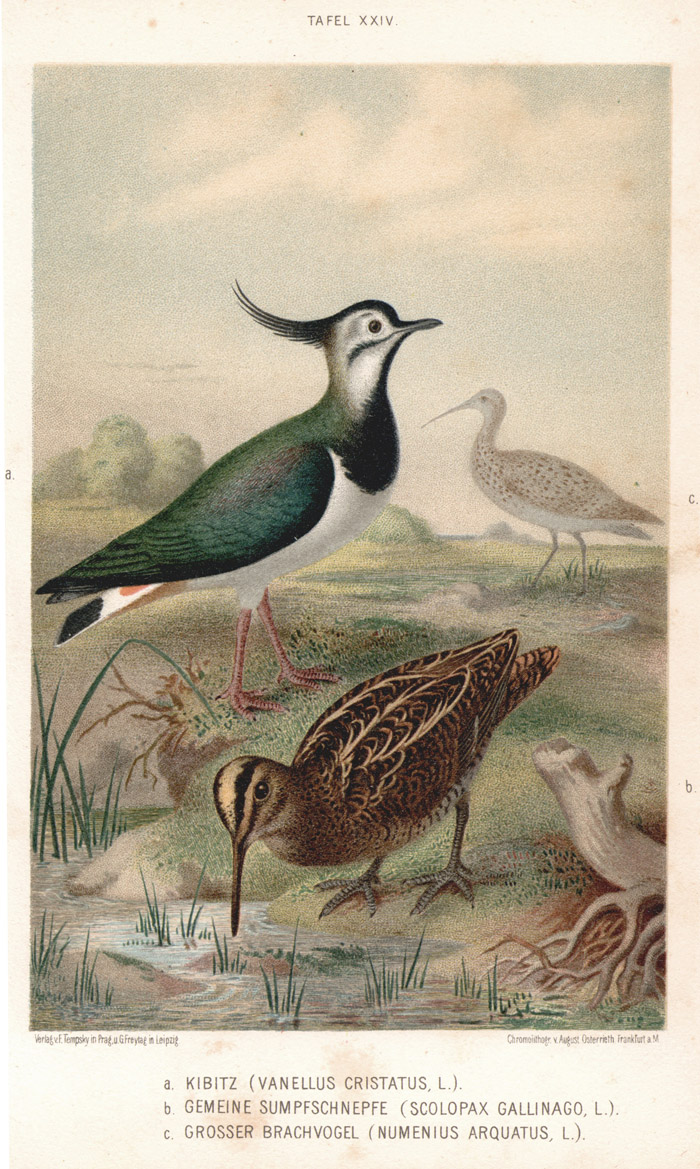

Tafel XXIV, Vogel a.

Tafel XXIV. Zwischen Sumpf und Haide:

a. Kibitz (Vanellus cristatus, L.),

b. Gemeine Sumpfschnepfe (Scolopax gallinago, L.),

c. Großer Brachvogel (Numenius arquatus, L.)

Zu den bekanntesten und volksthümlich beliebtesten Vögeln unserer Fluren gehört der Kibitz. Seine absonderliche Erscheinung, mit dem aufwärtsstehenden, langen, nach hintenüber gerichteten Federschopf, seine hübsche Färbung und Zeichnung, anmuthigen und zugleich komischen Bewegungen, sein wohlklingender, allbekannter Ruf und seine Ankunft als einer der ersten Frühlingsboten, lassen ihn als Liebling aller Natur- und Vogelfreunde gelten.

Er ist am Oberkopf nebst Schopf glänzend schwarz, der übrige Kopf und Oberhals sind weiß; ein breiter Streif unterm Auge bis zum Nacken ist schwarz; die ganze übrige Oberseite ist metallglänzend schwarzgrün, der Rücken mehr bräunlich; die Schwingen sind schwarz; die Schwanzfedern sind an der Grundhälfte weiß, an der Endhälfte schwarz, die äußerste Feder jederseits ist reinweiß; die oberen und unteren Schwanzdecken sind rostroth; von der Oberkehle an ist der Vorderhals bis zur Oberbrust tiefschwarz; die übrige Unterseite ist reinweiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind braun, die Füße sind fleischroth. Die Kibitzgröße ist bekannt (Länge 33 bis 34 cm; Flügelbreite 70 cm; Schwanz 10 cm). Das Weibchen ist in allen Farben matter, an der Kehle weiß gescheckt, mit kürzerm Federschopf und auch etwas kleiner. Das Jugendkleid erscheint noch düstrer, indem am ganzen Oberkörper jede Feder breit fahlroströthlich gesäumt ist; der Schopf ist sehr kurz; Kehle und Vorderhals sind reinweiß, über die Oberbrust verläuft ein breites schwarzes Band; Schnabel und Augen sind braun, die Füße düsterroth. Das Daunenkleid ist an der Oberseite röthlich graubraun, schwarz gefleckt, an der Unterseite weiß; das Schnäbelchen ist schwarzgrau, die Füße sind röthlichgrau. Das Wintergefieder ist nicht glänzend, an den Kopfseiten schwachgelblichrostroth, am ganzen Oberkörper jede Feder fahlroströthlich gerandet; die Kehle bis zur Oberbrust ist weiß und schwarz gefleckt; die Füße sind rothbraun.

Über ganz Europa verbreitet, auch im nördlichen Afrika und westlichen Asien heimisch, ist er bei uns in Gegenden mit weiten Wiesenflächen, Brüchern und Sümpfen noch überall häufig. Er kommt im März an, bei Tage wandernd, und nistet dann bald. Meistens auf Wiesen und trockenen Stellen in Brüchern, niemals im eigentlichen Sumpf, auch nicht an den Ufern der Gewässer, wol aber manchmal sogar auf feuchten Getreidefeldern, steht das Nest, zu Ende des Monats März oder Anfang April, in einer flachen Vertiefung, aus Grashalmen, Fasern und Würzelchen kunstlos gerundet. Vier verhältnißmäßig große, birnförmige, olivengrün und dunkelaschgrau gefleckte und gestrichelte Eier bilden das Gelege, welches vom Weibchen allein in sechzehn Tagen erbrütet wird. Sogleich nach dem Ausschlüpfen laufen die Jungen aus dem Nest, werden von beiden Alten des Pärchens geführt und muthvoll vertheidigt. Durch Vertilgung von Regenwürmern, Ackerschnecken, Heuschrecken, allerlei Käfern und anderen Kerbthieren nebst deren Larven, ist der Kibitz für Wiesen und Äcker sehr nützlich. In seinem lebhaften, beweglichen Wesen, leicht und schnell fliegend, in mannigfaltigen Wendungen, auch schwebend und sich stürzend, sowie behend dahinlaufend, bildet er einen lieblichen Schmuck der Landschaft. Zugleich zeigt er sich klug und listig und wo er oft beunruhigt wird, sehr scheu; einem nahenden Raubvogel der langsam fliegenden Arten, dem suchenden Hühnerhunde des Jägers, selbst einem umherstrolchenden Fuchs u. a. fliegt er muthvoll entgegen und verfolgt einen solchen Feind, meistens zu mehreren beisammen, unter gellendem Geschrei kiewit, kiewit. Um den letztern vom Nest oder von den noch kleinen Jungen abzulenken, wendet der Kibitz ähnliche Verstellung und List an, wie sie viele Vögel zeigen und wie ich sie z. B. bei den Grasmücken geschildert habe; auch vermag er selbst weidende Schafe, die das Nest mit den Eiern zertreten würden, zurückzutreiben. Im September zieht er familienweise südwärts. Es ist sehr zu bedauern, daß die Kibitzeier massenhaft aus den Nestern geraubt und als Leckerei auf den Markt gebracht werden dürfen, denn einerseits ist die Verringerung des Vogels an sich beklagenswerth und andrerseits werden bei der Gelegenheit auch zahlreiche Nester anderer Arten zugleich vernichtet. Sein Wildbret ist nicht wohlschmeckend. In den zoologischen Gärten sieht man ihn recht häufig, für die Liebhaberei an Stubenvögeln hat er dagegen keine Bedeutung. Auch ihm hat der Volksmund mehrere Namen beigelegt: Feldpfau, Geisvogel, Kiwitt oder Kiwütt, Ried- und fälschlich Strandläufer, Riedschnepfe.

gehört, obwol er noch mehrere volksthümliche Namen trägt und zwar: Brachhuhn, großer Brachvogel, Eulenkopf, Klut, großer Regenpfeifer, Steinpardel und Triel oder auch Tiel, eigentlich zu den am wenigsten bekannten heimischen Vögeln.

Er ist an der ganzen Oberseite bräunlichgrau, jede Feder mit schwarzbraunem Mittelfleck; Flügelrand und Schwingen sind schwarz, über den Flügel ziehen sich zwei weißliche, dunkelbegrenzte Binden; die Schwanzfedern sind weiß, schwarz gebändert und gespitzt; Stirn, Zügel, Augengegend und Kehle sind weiß; der Vorderhals und die Brust sind röthlichgrau, braun längs gestreift; der gerade Schnabel mit stumpfer Spitze, am Grunde breiter und weich, ist schwarz; die großen Augen sind goldgelb; die an den Fersen stark verdickten Füße sind schwefelgelb. In der Größe steht er einer großen Haustaube gleich (Länge 45 cm; Flügelbreite 80 cm; Schwanz 12 cm). Das Weibchen ist im ganzen düsterer gefärbt und kleiner. Im Winterkleid ist er am ganzen Körper mehr bräunlich rostroth. Das Daunenkleid ist erdgrau, schwärzlich gestreift und gefleckt. Das Jugendkleid ist dem der Alten gleich, doch im ganzen mehr roströthlich.

Seine Verbreitung erstreckt sich über das gemäßigte Europa und außerdem ist er in Afrika und Asien heimisch. Bei uns ist er in dürren Sandgegenden und auf Brachfeldern, meistens in der Nähe von Kieferngehölz, doch nirgends mehr häufig zu finden, und er erscheint noch seltner, weil er, ungemein scheu, sich listig zu verbergen weiß, indem er sich bei unserm Nahen fest auf den Boden drückt, dann, sobald wir uns wenden, heimlich davonläuft und nach einer weiten Strecke abfliegt. Sein Flug ist schwerfällig, der Gang mit eigenthümlich steif gehaltenen Beinen, im Laufen dagegen ist er sehr hurtig und gewandt. Im Gegensatz zum vorigen ist er nur in der Dämmerung lebhaft. Zu Anfang des Monats April heimkehrend, ist zu Ende desselben oder Anfang Mai das Gelege von zwei bis drei, verhältnißmäßig großen, aschgrauen, dunkelbraun gepunkteten und gestrichelten Eiern, meistens ganz ohne Unterlage, vorhanden. Seine Stimme erschallt gellend und pfeifend krälit oder kräit, sanft lockend ditt oder dick und dann lauter dillit. In seiner Ernährung, welche hauptsächlich in allerlei Käfern und deren Larven, Grillen, Heuschrecken, Schnecken und Gewürm, sowie auch Fröschen und selbst Mäusen besteht, ist er für die Landwirthschaft sehr nützlich, während er freilich auch Lerchennester u. a. ausraubt. Auch sein Wildbret wird benutzt. In der Gefangenschaft findet man ihn kaum, obwol er in Südeuropa recht häufig vorkommt.

ist an der ganzen Oberseite schwarz, fein gelb gefleckt; Zügel, Kopfseiten und Kehle sind reinschwarz; der Schwanz ist olivengrünlichschwarz, bräunlich gebändert; die Schwingen sind braunschwarz, die zweiten Schwingen gelbgrünquergestreift; an der Vorderkehle zieht sich ein schmaler schwarzer Streif hinab, der sich von der Brust an über den ganzen Unterkörper verbreitet; Stirn, Hals- und Brustseiten, Schenkel und untere Schwanzdecken sind weiß; Schnabel, Augen und Füße sind schwarz. Das Weibchen ist nicht verschieden. In der Größe ist er etwa der Turteltaube gleich (Länge 25 cm; Flügelbreite 59 cm; Schwanz 7–8 cm). Das Winterkleid ist an der Oberseite matter schwarz und mit größeren gelben Flecken gezeichnet, an den Kopf-, Brust- und Bauchseiten, sowie unteren Schwanzdecken braun, gelb und grau gefleckt; die übrige Unterseite ist weiß, an der Brust braungrau gewölkt; der Schnabel und die Füße sind dunkelbraun. Das Jugendkleid ist dem Winterkleide ähnlich, doch an der Oberseite mehr grauschwarz und graugelb gefleckt. Das Daunenkleid ist oberseits weißgrau, mit schwärzlichen und gelblichen Streifen über Kopf und Rücken; die Unterseite ist weiß, Schnabel und Füße sind bleigrau.

Über ganz Europa erstreckt sich seine Verbreitung, auch ist er in Nordafrika und einem Theil von Asien heimisch. Hinsichtlich des Aufenthalts gilt das vom vorigen Gesagte, doch ist er mehr in dürrer Haidegegend, auf Brachfeldern, aber auch auf trockenen Moren zu finden, und zwar lebt er hier theils als Stand- theils als Strichvogel; vom September bis November geht er, zunächst in großen Scharen umherschweifend, zur Überwinterung bis nach den Küsten des mittelländischen Meers. Dann erklingen seine Lockrufe hell pfeifend kluit, und oft wiederholt, bilden sie fast einen Gesang. Auch in der ganzen Lebensweise, der Ernährung u. a. gleicht er dem Dickfuß, doch frißt er nur kleines Gethier und außerdem auch Sämereien und Beren. Im Mai besteht das Gelege in vier mattolivengrünlichgelben, schwachröthlichscheinenden, violettgrau und dunkelröthlichbraun gefleckten und gepunkteten Eiern. Sein Wildbret ist geschätzt. Hier und da sieht man eine kleine Schar in einem der zoologischen Gärten.

ist an der Stirn weiß; eine Binde über die Kopfmitte, Zügelstreif und Kopfseiten sind schwarz; hinter dem Auge jederseits steht ein weißer Fleck; die übrige Oberseite ist röthlichbraungrau; die Schwingen sind schwarzbraun; die Schwanzfedern sind weiß, mit schwarzbrauner Querbinde; um den Hals zieht sich ein weißes, an der Oberbrust schwarzes Band; die ganze übrige Unterseite ist weiß; der Schnabel ist schwarz, am Grunde gelb, die Augen sind braun, die Füße sind röthlichgelb. Er ist etwa von Drosselgröße. Das Weibchen zeigt alle schwarzen Zeichnungen etwas kleiner. Das Winterkleid ist matter und düsterer. Das Jugendkleid ist an der Oberseite und Brust graubraun mit fahleren Federsäumen; die schwarzen Zeichnungen fehlen; die Schwingen und großen Flügeldecken sind weiß gespitzt; der Schnabel ist schwarz, die Füße sind gelblichgraugrün.

Seine Verbreitung ist eine sehr weite, denn sie erstreckt sich über ganz Europa, fast ganz Afrika und einen großen Theil Asiens. Bei uns ist er als Zugvogel im Herbst und Frühjahr häufig an den Ufern der Gewässer, aber auch auf Feldern. Als Brutvogel ist er meistens nur am Meeresstrand und selten an großen Binnengewässern beobachtet. Seine Stimme erschallt laut flötend trülili. Die Eier sind düstergelblichweiß, grau und braunschwarz gepunktet und gefleckt. In allem übrigen ist er mit dem vorigen übereinstimmend.

ist an Stirnrand, Kopfmitte und Augengegend schwarz, das Stirnband und ein Halsband sind weiß, dann folgt noch ein breites schwarzes Halsband; die ganze übrige Oberseite ist hell braungrau mit grünlichem Schein; die Schwingen sind schwarzbraun, über den Flügel ziehen sich weiße Querbinden; die Schwanzfedern sind schwärzlichbraungrau, weiß gespitzt, die beiden äußersten jederseits sind weiß; die ganze Unterseite ist weiß; der Schnabel ist schwarz, am Grunde des Unterschnabels hellröthlich, die Augen sind braun und die Füße fahlgelblichfleischroth. Er ist nur von Lerchengröße (Länge 17 cm; Flügelbreite 34 cm; Schwanz 8,6 cm). Das Weibchen ist matter gefärbt. Das Winterkleid ist im ganzen gelblichgrau, die schwarzen Federn am Kopf sind weißlichgrau gesäumt. Das Jugendkleid ist fahler und ohne Schwarz am Kopf. Das Daunenkleid ist dunkelgrau, weißlich und bräunlichgelb fein gefleckt; die Stirn und ganze Unterseite sind weiß; das Schnäbelchen ist schwarzblau, die Füße sind bläulichweiß.

Seine Verbreitung erstreckt sich ebensoweit, wie die des vorigen, und bei uns kommt er am häufigsten unter den Regenpfeifern vor; er bewohnt die Ufer aller größeren stehenden und fließenden Gewässer. Auch sein Lockruf, welcher pfeifend diä erschallt, wird in der Liebeszeit zum trillernden Gesang. Im Mai enthält sein Nest hellröthlichgelbe oder bräunlichweiße, aschgrau und schwarzbraun gefleckte und getüpfelte Eier. In der Brut wie in der Ernährung und ganzen Lebensweise überhaupt gleicht er den Verwandten. Man hat ihn auch Strandpfeifer, Gries-, Sand-, und Strandläufer, Sandhühnchen und Seelerche benannt. Hin und wieder wird er auch im Käfig gehalten und dann ist er wol auf den Vogel-Ausstellungen zu finden.

unterscheidet sich vom Sandregenpfeifer zunächst dadurch, daß er das schwarze Band über die Oberbrust nicht hat; Stirn, Augenbrauenstreif und breites Halsband sind weiß; der Zügelstreif ist schwarz; Oberkopf und Nacken sind röthlichbraun; die ganze übrige Oberseite ist fahlgraubraun; der Bürzel und die oberen Schwanzdecken sind dunkler braun; die Schwingen sind schwarzbraun, über den Flügel erstrecken sich mehrere weiße Querbinden; die Schwanzfedern sind graubraun, die mittleren reinbraun, die äußeren weiß; die ganze Unterseite ist weiß, doch steht beiderseits an der Oberbrust ein schwarzer Fleck; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind braun und die Füße bläulichschwarz. In der Größe bleibt er etwas hinter der des Sandregenpfeifers zurück.

Seine Verbreitung erstreckt sich sehr weit über Europa, Asien und Afrika. Bei uns kommt er als Wandergast auf dem Zuge vor, als Brutvogel nur an den Meeresküsten und dann wiederum an großen Landseen in Ungarn. In der Lebensweise und allen Eigenthümlichkeiten ist er mit den vorigen übereinstimmend.

Als seltner Brutvogel in Deutschland sei noch erwähnt der Mornell- oder Morinell-Regenpfeifer ( Charadrius morinellus, L.) aus dem hohen Norden von Europa und Asien, und dann als Wandergast der Kibitz-Regenpfeifer ( Charadrius squatarola, L.) aus dem nordöstlichen Europa.

unterscheidet sich von den vorhergegangenen nächsten Verwandten fast nur durch den schwach aufwärts gebognen Schnabel.

Er ist an Stirn, Kopfseiten, Nackenband, Unterrücken und oberen Schwanzdecken weiß; ein Stirnstreif bis nach der Kehle hinab, Vorderhals und Brust sind schwarz; der Oberkopf ist weiß mit schwarzen Längsstreifen; die ganze übrige Oberseite ist schwarz, jede Feder breit fahlroth gesäumt; der Bürzel ist braun; die Flügeldecken sind braunroth, schwarz gefleckt; die Schwingen sind schwärzlich, schmal fahl gesäumt und weißlich gespitzt, eine breite weiße Querbinde zieht sich über jeden Flügel; die Schwanzfedern sind schwarz, am Grunde und an der Spitze weiß; die Kehle und übrige Unterseite ist weiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind braun, die Füße orangegelb. Er steht etwas über Drosselgröße (Länge 24 cm; Flügelbreite 48 cm; Schwanz 6 cm). Das Weibchen ist übereinstimmend. Das Winterkleid ist im ganzen fahler. Das Jugendkleid ist an der Oberseite graubraun, jede Feder grau und rostroth gesäumt; die schwarzen Abzeichen sind fahl und schwach weiß gefleckt; die vier mittleren Schwanzfedern sind roströthlichgelb.

Über das nördliche Europa erstreckt sich seine Verbreitung, ebenso über weite Theile von Asien und Amerika. Bei uns ist er an allen Seeküsten häufig, im Binnenlande jedoch sehr selten, selbst auf dem Zuge. Seinen Namen führt er davon, daß er beim Nahrungsuchen die Steine umwälzt, um die darunter hausenden kleinen Thiere zu erhaschen, im übrigen ernährt er sich von allerlei Weichthieren, Würmern, Kerbthieren, Krebschen u. a., welche er am Strande, im Wasser und auf dem Trocknen findet. Wie gellendes Pfeifen erklingen seine Rufe kih, kih. Überaus lebhaft und munter, fliegt er pfeilschnell mit gewandten Schwenkungen und läuft ebenso hurtig. Er kommt zu Ende April oder im Mai an und bereits im August wenden sich die Schwärme umherstreichend südwärts. Fast regelmäßig in vier Stück olivengrünen, dunkelgrau und schwarzbraun gefleckten und gepunkteten Eiern besteht das Gelege. Auch sein Wildbret ist geschätzt; ebenso ist er hier und da in den zoologischen Gärten zu finden. Er heißt auch: Dolmetscher, fälschlich Morinell- und Mornellsteinwälzer, Halsbandsteinwälzer und Steindreher.

Wiederum etwas abweichend von den vorigen, unterscheidet er sich vornehmlich durch den verhältnißmäßig langen und starken, an den Seiten zusammengedrückten Schnabel und die langen fast bis zum Ende des Schwanzes reichenden Flügel.

Er ist am ganzen Körper schwarz, nur ein Streif unterm Auge, der Hinterrücken, die Spitzen der großen Flügeldecken, der Schwanzgrund und die Unterseite von der Oberbrust an sind weiß: der Schnabel ist orangeroth; die Augen sind blutroth mit schmalem gelben Rand, die Füße sind dunkelroth. Etwa von Drosselgröße, erscheint das Weibchen etwas kleiner und sein Schwarz, insbesondre an der Oberbrust ist matter. Im Winterkleid haben alle schwarzen Federn bräunliche Säume und an der Kehle steht ein großer weißer Halbmondfleck. Das Jugendkleid ist am Kopf und an der ganzen übrigen Oberseite braunschwarz. Das Daunenkleid ist an Kopf, Hals und Rücken dunkelgrau, an Brust und Bauch weiß.

Über die Meeresküsten von ganz Europa erstreckt sich seine Verbreitung; auch in Nordafrika und einem großen Theil Asiens kommt er vor. Bei uns an allen Küsten häufig, ist er im Binnenlande nur als sehr seltner Wandergast zu finden. Zur Überwinterung geht er nur bis Südeuropa. Während er im ganzen Wesen, auch in der Ernährung u. s. w., den vorigen gleicht, kann er gelegentlich, Nahrung suchend oder auf der Flucht, auch vortrefflich schwimmen und tauchen. Seine Stimme erschallt scharf und hell hüip und warnend kip. Nur zwei, selten drei graubraune, dunkler braun und schwarz gefleckte Eier bilden sein Gelege. Auch ihn findet man ziemlich häufig in den zoologischen Gärten, aber selten nur als Hof- oder Parkvogel. Austerndieb, -Fresser und -Sammler, Meer-, See-, Strand- und Wasserelster, Elster-, Heister- oder Seeschnepfe lauten seine übrigen Namen.

Bei den