|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der großen Familie der Finkenvögel ( Fringillidae) bilden die Lerchen eine Unterfamilie. Sie sind allbeliebte Vögel, welche den Naturfreund vom Beginn des Frühlings bis zur rauhen Jahreszeit durch Gesang und Anmuth erfreuen. Für den Naturhaushalt und die menschlichen Kulturen zeigen sie eine sehr wichtige Thätigkeit darin, daß sie schädliche Kerbthiere und Unkrautsämereien vertilgen, während andrerseits an ihnen auch der peinlichste Zweifler keinerlei Schädlichkeit ermitteln kann.

Ihre allgemeinen Merkzeichen sind folgende:

Von kräftigem, gedrungnem Körperbau, haben sie einen verhältnißmäßig großen Kopf mit einer kleinen, wenig bemerkbar beweglichen Holle. Der kurze bis mittellange Schnabel ist schmal, dünn, fast walzenrund und mit feinen Borstenfederchen besetzt. Das Gefieder ist dicht und voll und schlichtgrau gefärbt. Die Flügel sind lang und breit. Der Schwanz ist verhältnißmäßig kurz, gewöhnlich gerade abgeschnitten. Die mittelhohen Füße haben ganz freie Zehen und am Hinterzeh einen langen geraden Spornnagel. Dieser sog. Lauffuß ermöglicht es ihnen nur an der Erde, auf Steinen, Dächern, dagegen bloß ausnahmsweise auf Baumzweigen zu sitzen. Die Lerchengröße ist ein bekannter Maßstab für die anderer Vögel (Länge 18 cm; Flügelbreite 34 cm; Schwanz 7 cm). Die Geschlechter sind übereinstimmend gefärbt, und nur bei genauer Kenntniß ist das Weibchen an der unmerklich hellern Farbe und geringern Größe zu unterscheiden.

Die Lerchen sind theils Wander-, theils Standvögel; sie ziehen fast zuletzt im Herbst von dannen und kehren im Frühjahr unter den allerersten heim. Zum Aufenthalt wählen sie fast sämmtlich freie, baumlose Gegenden, fruchtbare Felder und auch sandige Strecken. Lebhaft und beweglich, im Fliegen und Laufen gewandt, hurtig und anmuthig, erheben sich die meisten von ihnen singend hoch in die Luft empor. Auf dem Boden laufen sie schrittweise flink, kopfnickend und Hüpfen nicht ungeschickt wie die Sperlinge, Ammern u. a.

Ihr Gesang gehört zu den melodienreichsten unter denen aller Vögel in unseren heimatlichen Fluren. Ihre reichen, jubelvollen in wohllautenden Trillern und hellklingenden Strofen wechselnden Lieder erschallen bis etwa gegen Johanni hin vom frühen Morgen bis zum Abend, nicht selten sogar in lauer Nacht; gleicherweise, wenn auch nicht ganz so emsig, singen sie von den ersten Frühlingsregungen bis tief in den Spätherbst hinein. Während der Parungs- und Nistzeit leben die Männchen in heftiger Fehde, nach derselben aber schlagen sie sich zunächst familienweise und dann zu großen Schwärmen zusammen, manchmal auch gesellig mit Ammern und anderen Finkenvögeln umherstreichend, bis sie ebenso schwarmweise abziehen und zwar nach Nordafrika, in milden Wintern größtentheils nur nach Südeuropa. Das Nest steht stets am Boden und wird in einer von einem Stein oder Thierhuf gedrückten entsprechenden Vertiefung zwischen Erdklumpen, Steinen, Grasbüscheln und an ähnlichen Stellen aus dürren Halmen, Gräsern und Wurzeln als offne Mulde geformt und mit Pferdeharen gerundet. Es enthält ein Gelege von 4 bis 6 Eiern, welche verschieden und veränderlich gefärbt, immer aber bunt, gefleckt oder gepunktet sind und meistens vom Weibchen allein in 14 Tagen erbrütet werden. Beide Gatten des Pärchens füttern aber gemeinsam die Jungen auf und zwar anfangs ausschließlich mit Kerbthieren, Larven u. a. und dazu späterhin mit im Kropf erweichten Körnern. Gewöhnlich macht das Pärchen zwei bis drei Bruten im Jahr. Die Nahrung besteht in mancherlei Samen, vornehmlich Unkrautsämereien, ferner zarten grünen Pflanzenstoffen und sodann auch allerlei kleinen weichen Kerbthieren. Glücklicherweise soll die Thatsache festgestellt sein, daß die Lerchen in manchen Arten, vornehmlich aber die Feldlerche, zu den Vögeln gehören welche ausnahmsweise durch die menschlichen Kulturen nicht verdrängt, sondern vielmehr begünstigt werden und die sich daher mit der Ausbreitung derselben sogar vermehren. Besonderer Anlockungs- und Hegungsmaßregeln bedarf es daher garnicht, obwol sie außer den Menschen auch in der Thierwelt viele Feinde haben. Die kleinen Falken, insbesondre Lerchenfalk, Merlin, Rothfußfalk u. a., sowie namentlich auch der Sperber, alle Raubsäugethiere, vom Wiesel bis zum Fuchs hinauf, sogar viele Nager, Mäuse, Ratten u. a., verfolgen sie oder zerstören ihre Nester, und letztres geschieht auch wol von großen Kriechthieren, z. B. allen Schlangen, ebenso würgt ein ausgewachsener Teichfrosch zuweilen ein ganz kleines Junges hinunter. Ferner werden ihre Bruten vom Storch und den in Feld und Wald umherstrolchenden verwilderten Hauskatzen bedroht. Am schlimmsten aber wüthet immer der Mensch, indem er die herrlichen Sänger scharenweise nachts in Netzen fängt und erwürgt, zum Verspeisen. »Leipziger Lerchen« werden heutzutage noch zu vielen Hunderten auf den Markt gebracht und weithin versandt.

Als Stubenvögel sind alle Lerchen ungemein beliebt. Man fängt sie mit Leimruten, Schlingen und Netzen. Sie singen nicht allein lieblich und anhaltend, sondern sind auch überaus anspruchslos und fast mühe- und kostenlos zu erhalten. Man verpflegt sie mit kleineren mehl- und ölhaltigen Sämereien, wie Hirse, Kanariensamen, Rübsen, Mohnsamen, auch Hafer u. a. m., unter Zugabe von Mehlwürmern, frischen Ameisenpuppen oder einem Gemisch aus getrockneten Ameisenpuppen und Mören, (Weichfutter), Man reibt frische Möre über die trockenen Ameisenpuppen und mischt beides gut durcheinander, sodaß die letzteren durch erstre angefeuchtet, bzl. angequellt, werden. nebst feingehacktem Grünkraut, Vogelmiere u. drgl. Sie müssen stets möglichst sauber gehalten und mit reichlichem, oft erneuertem, trocknem Stubensand versorgt werden. Frisches, reines Wasser, täglich ein- bis zweimal, ist gleichfalls für sie Bedürfniß, und durch ein Stückchen frischen grünen Rasen im Käfig wird der liebevolle Vogelwirth sie erfreuen. Er beherbergt fast immer jede Lerche allein in einem besonderen Lerchenkäfig ohne Sitzstäbe, mit weicher oder beweglicher Decke, damit sie beim Aufhüpfen während des Gesangs oder auch aus Schreck sich nicht den Kopf zerstoße, und hängt sie in der Stube an das Fenster oder von außen vor dasselbe. Bei sorgsamer Verpflegung ergeben sich alle Lerchen als recht ausdauernd. Im Gesellschaftskäfig zeigen sie sich meistens verträglich, indem sie sich um die übrigen Bewohner garnicht bekümmern, trotzdem hält man sie nicht gern darin, weil sie nämlich leicht alle anderen Vögel mit Ungeziefer förmlich besäen. Gezüchtet sind sie bis jetzt erst in wenigen Fällen.

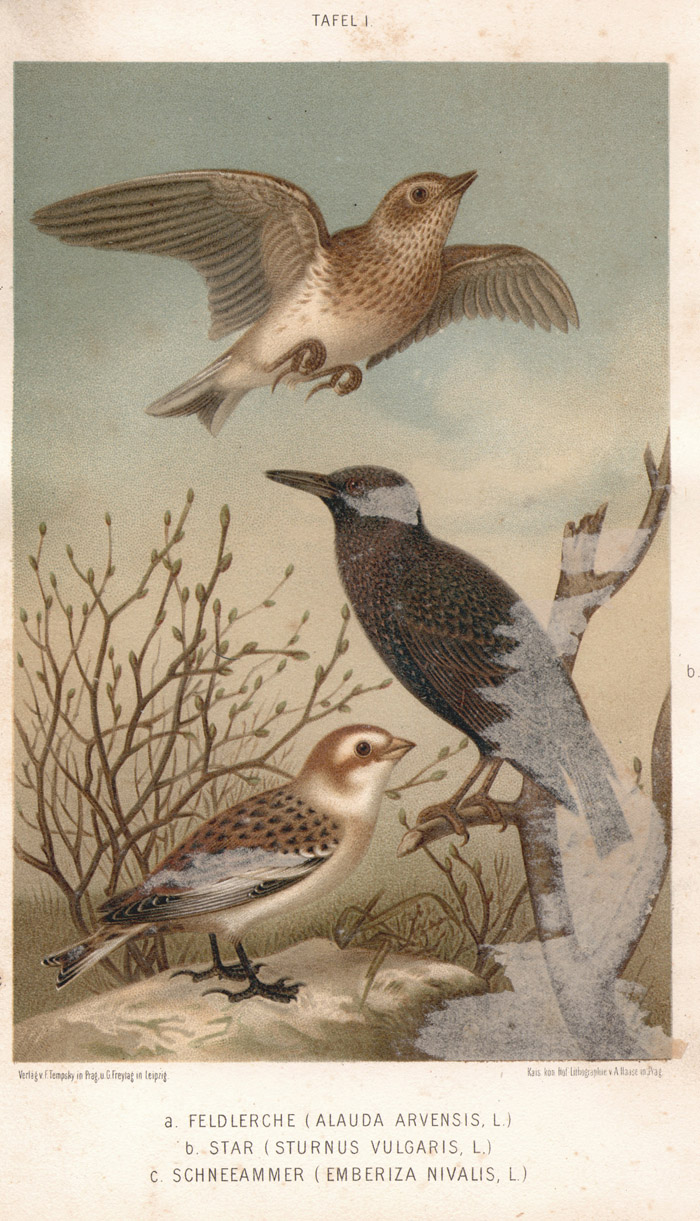

Tafel I, Vogel a.

Tafel I. Herolde des Frühlings:

a. Feldlerche (Alauda arvensis, L.),

b. Star (Sturnus vulgaris, L.),

c. Schneeammer (Emberiza nivalis, L.)

als Titelbild.

An dem nach der Sonnenseite hin sich neigenden Hügelabhang, wo die Sat freigethaut ist, trippelt eine Schar Feldlerchen emsig suchend und pickend umher.

Der allbekannte Vogel in seinem schlichten Federkleide ist am Oberkörper hellgraubraun, jede Feder gelblichrostroth gekantet und mit schwarzbraunen Schaftstrich; Hals und Oberbrust sind grau, hellgelblichrostfarben scheinend und schwarzbraun gefleckt, die Seiten sind dunklerrostfarbengrau mit größeren aber matteren Flecken; der Schwanz ist schwarzbraun, jede äußerste Feder reinweiß; die ganze untre Körperseite ist gelblichweiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße bräunlichfleischroth. Beim Weibchen ist die Brust nur schwach rostfarben.

In manchen Jahren müssen sich die ersten zu früh heimgekehrten Wanderer gar mühselig durchkämpfen, und namentlich der nur zu oft noch gegen Ende März bis in den April hinein zeitweise eintretende Glattfrost, welcher den Erdboden wie die Sat und das geringe schon vorhandene Grün überhaupt mit harter Eisrinde bedeckt, entzieht ihnen für viele Stunden, nicht selten für ganze Tage die Nahrung und bringt ihnen manchmal Noth und Tod. Die durch Nahrungsmangel und Kälte zugleich geschwächten Vögel sind nun auch ihren Verfolgern preisgegeben. Endlich aber brechen die Strahlen der Frühligssonne kräftig durch und mit dem vollen Aufthauen der Fluren, dem Schwinden der letzten Überreste von Schnee und Eis sprießt auch das Grün hervor und die frühesten Blümchen erschließen sich. Dann steigt die erste Frühlingsverkündigerin, ihre Jubeltriller schmetternd, in die Bläue empor, und in der That, wer sie jetzt in ihrem herrlichen Liede belauscht, wird anerkennen müssen, daß sie zu den herrlichsten Sängern in unserer heimischen Natur gehört.

Die Schwärme vertheilen sich nun in einzelne Pärchen und verbreiten sich über Felder, Haine, Brücher, Wiesen, niedrige trockene Bergeshänge und eigentlich überall hin, mit Ausnahme der Wälder und Gebirge, gleicherweise durch ganz Europa und Mittelasien; in Deutschland sind sie jedoch am zahlreichsten. Gegen Ende März beginnt die erste Brut. Da hören wir überall ihre volltönenden Locklaute: schier oder scherr, hellpfeifend schrih oder schritt und zärtlich rufend titri, titeri. Das Nest steht meistens auf Brachfeldern oder im Klee oder Getreide. Die Eier sind grünlichgrau, gelblich- oder röthlichweiß, dicht braun, grau oder roth gefleckt oder gepunktet und am dickern Ende meistens mit einem Fleckenkranz gezeichnet. Zur Mittagszeit kommt das Männchen herbei, um für kurze Frist das brütende Weibchen abzulösen. Im übrigen bewacht es den Nistbezirk im Umkreis von einigen hundert Schritten eifersüchtig gegen jeden Eindringling seiner Art und die schon seit dem Anfang der Parung entfachten Kämpfe werden jetzt erbittert mit Schnabelstich und Wettgesang ausgefochten. Mit schrillem terrterrterr stürzen die Kämpen einander entgegen und jagen sich hitzig hin und her. Von früh bis spät erschallt jetzt ihr jubelndes Lied. Die Jungen, welche etwas heller als die Alten und zugleich weißbunt geschuppt erscheinen, laufen bereits früh aus dem Nest und verbergen sich zwischen Gräsern und Kräutern. Bald müssen sie sich selber ernähren, denn schon im Mai findet die zweite und im Juli die dritte Brut statt.

Wenn die Feldlerche lebhaft und beweglich, harmlos und ohne Scheu dicht vor uns behend hin und her trippelt und dabei kopfnickend die Stirnfedern komisch zum Schöpfchen sträubt oder im wechselreichen Fluge hurtig dahinschießt, dann langsam flatternd, fortwährend singend schraubenlinig so hoch emporsteigt, daß ihr unser Auge kaum zu folgen vermag, wenn sie sich ebenso herabsenkt, dann mit angezogenen Flügeln pfeilschnell herunterstürzt und kurz überm Boden schwebend ihren Lieblingssitz, einen Stein oder eine Scholle, aufsucht – immer gewährt sie uns ein anmuthendes, herzerfreuendes Bild. Daher ist sie allbeliebt und der Volksmund hat ihr zahlreiche Namen beigelegt, so Acker-, Brach-, Himmels-, Sat-, Sing- und Wiesenlerche, plattdeutsch Lewerk oder Löwark. Von der zweiten Hälfte des September an wenden sich die Schwärme nahrungsuchend allmälig südwärts und aus dem Norden her kommen immer neue Scharen an, um bald gleichfalls weiter zu wandern. Hin und wieder erschallt noch ein Lerchenlied, freilich immer seltner und schwächer, bis endlich auch die letzten dieser Wanderer durchgezogen sind oder allenfalls noch einzelne, ein kleiner Flug, an der offnen Quelle verweilen und dann wol den ganzen Winter über hier bleiben. Sie fliegen bei Tage, von früh bis mittags, fallen darauf nahrungsuchend auf den Saten u. a. ein, ruhen bis zum Sonnenuntergang, um nun, besonders aber in mondheller Nacht, noch wenigstens kürzere Strecken zurückzulegen. Bei mildem Wetter kehren sie dann schon im Januar oder zu Anfang Februar, regelmäßig jedoch im Lauf des letztgenannten Monats zurück. Wenn der Falk oder Sperber eine Feldlerche jagt, so wirft sie sich entweder in tödlichem Erschrecken flach auf den Boden und liegt hier regungslos oder sie wirbelt angstvoll empor, im Wettflug auf Tod und Leben, um sich stets oberhalb des Verfolgers zu halten, so daß er sie nicht zu schlagen vermag. Und sonderbarerweise schmettert sie dabei immerfort ihr Lied um so eifriger, je hitziger die Jagd emporgeht. Gelingt es ihr, länger auszuhalten als der Raubvogel, so daß er nicht über sie hinauf gelangen kann, so ist sie gerettet und er muß unverrichteter Sache abziehen, dann geleitet von ihren jubelvollen Tönen.

Auch als Stubenvogel ist die Feldlerche geschätzt, und man fängt sie mit dem Tag- oder Nachtgarn, dem Steckgarn und einzelne vorzügliche Sänger, die von den eifrigen Liebhabern im Februar erlauscht werden, mit Leimruten oder Schlingen; sodann die eifersüchtigen Männchen mit dem Stich. Die Eingewöhnung ist im Herbst leicht, im Frühling aber härmen sich manche zu Tode. Im besondern Lerchenkäfig, anfangs mit gefesselten, weniger gut mit verschnittenen Flügeln und gekürztem Schwanz, wird sie an die Sämereien und das Ameisenpuppengemisch oder erweichtes Weißbrot mit gehacktem Herz und Mohnsamen gebracht. Es ist grausam, sie mit verschnittenen Flügeln in der Stube laufen zu lassen, weil sie leicht Fasern und Fäden um die Füße bekommt, so daß die letzteren geschwürig werden. Bei mangelhafter Pflege leidet sie an mancherlei Krankheiten; sonst aber dauert sie acht bis zehn Jahre im Käfig aus, und sie soll sogar dreißig Jahre alt werden können. Im Zimmer singt sie vom Dezember oder spätestens März bis zum August. Ihr Gesang gehört bekanntlich zu den herrlichsten Vogelliedern, denn er ist voll, reich, fröhlich, jubelnd in mannigfaltigen trillernden Melodien und hellen Strofen, wechselreich, anmuthig und kunstvoll vorgetragen. Für zarte Nerven ist das Lerchenlied in der Stube jedoch fast zu laut und lästig; deshalb hängt man den Käfig am zweckmäßigsten von außen vor dem Fenster an, doch muß er dann gegen zu rauhe Witterungseinflüsse, wie auch vor sengenden Sonnenstralen geschützt sein; ebenso darf der Vogel nicht durch ungewöhnliche Erscheinungen oder plötzliches Herantreten erschreckt, durch Katzen u. a. beängstigt werden. Man umgibt das Bauer an einer Seite dicht mit Schlinggewächsen, so daß es halb geschützt ist und die Lerche in der andern Hälfte sich sonnen und beregnen lassen kann. Junge Lerchen, welche mit Ameisenpuppen, Weißbrot in Milch, feingehacktem rohen Fleisch und Mohnsamen aufgepäppelt werden, lernen Lieder nachpfeifen, auch Strofen anderer Vögel nachahmen, niemals aber haben sie als eigentliche Sänger besondern Werth.

Tafel XXVIII, Vogel c.

Tafel XXVIII. Sänger im Heim

a. Gartenrothschwänzchen (Sylvia phoenicura, L.),

b. Rothdrossel (Turdus iliacus, L.),

c. Haidelerche (Alauda arborea, L.)

Wenden wir uns von den fruchtbaren Feldern und Auen über ein dürres Brachfeld dem Nadelgehölz zu und durchschreiten wir die mit Haidekraut bewachsne Waldblöße, so hören wir, von der zweiten Hälfte des Februar oder Anfang März an, gleichfalls ein Lerchenlied. Hell und durchdringend, wie das der Himmelslerche, aber mehr trillernd und lullend und daher eigentlich noch lieblicher, erschallt es nicht aus der Bläue herab, sondern die Sängerin sitzt an der Erde auf einem Stein oder einer Scholle oder auch im Gegensatz zu ihren Verwandten auf einem Bäumchen; nur selten erhebt auch sie sich jubelnd hoch empor. Sie unterscheidet sich durch den mehr flatternden, erst in der Höhe schwebenden, auch etwas schwankenden Flug und nach beendetem Gesang stürzt sie sich fast senkrecht herab.

Bei näherm Blick erscheint die Tolle ein wenig bemerkbarer; die Flügel sind breiter und runder, der Schwanz ist auffallend kürzer. Sie ist an der Oberseite fahlbraun, schwarzbraun längsgefleckt; der hellere Kopf ist schwärzlich gestreift, die Wangen sind braun. Zügel und Streif durch's Auge schwärzlich, der Augenbrauenstreif, welcher sich fast um den ganzen Oberkopf verlängert, ist gelblichweiß; die Schwingen sind matt schwarzbraun, die Flügeldecken dunkelbraun, breit düstergelblichweiß gerandet, der Oberflügel ist schwärzlich und weiß gefleckt; der Schwanz ist schwarzbraun, die äußerste Feder jederseits mit weißen Keilflecken gezeichnet; die ganze Unterseite ist gelblichweiß, an den Brust- und Bauchseiten bräunlich und braunschwarz gefleckt; der Schnabel ist schwarzbraun, die Augen sind braun und die Füße gelblichfleischroth. Sie ist von etwas geringerer Größe als die Feldlerche (Länge 15,5 cm; Flügelbreite 30 cm; Schwanz 5,4 cm). Das Weibchen ist ein wenig kleiner, schlanker, heller, doch lebhafter braun und dunkler gefleckt.

Ihre Verbreitung erstreckt sich über ganz Europa, auch Westasien; sie ist beiweitem nicht so häufig wie die vorige und stellenweise sogar recht selten; in fruchtbaren Gegenden oder inmitten des Laub- und hochstämmigen Nadelholzwalds findet man sie niemals. Leider gehört sie zu den Vögeln, deren Anzahl überall geringer wird. Vom Monat März bis zum August und auch später im Herbst entfaltet das Männchen ein anmuthiges Liebesspiel mit hoch gesträubter Tolle und gespreiztem, emporgehobnem Schwanz unter zierlichen Verbeugungen. Dann ertönen seine melodischen Locktöne dirlit und didloit! Und man sieht das Pärchen sich munter hin und her bewegen. Zänkereien unter den Männchen kommen kaum vor; diese Lerche ist vielmehr sanft und sehr ängstlich. Das Nest steht auf lichten Blößen oder am Waldrand zwischen Farn- und Haidekraut, Grasbüscheln, auch wol kleinen Wachholderbüschchen; es ist loser gebaut als die der anderen Lerchen und mit Fasern ausgerundet. Die Eier sind feiner und zarter gefleckt und gepunktet. Im Jugendkleid ist die Haidelerche an der Oberseite hellbraun, schwarzbraun gefleckt, jede Feder ist fein fahlgelb gespitzt, an der Unterseite ist sie gelblichweiß, an der Brust mit dunkelen rundlichen Flecken. Alljährlich finden zwei Bruten statt, die erste im April, die zweite im Juni. Ihre Nahrung besteht mehr in Kerbthieren und feineren Sämereien, als die der verwandten Arten. Im Oktober tritt die Familie die Wanderung an, dann sammeln sie sich ebenfalls zu Scharen, doch zählen dieselben selten mehr als dreißig Köpfe; sie fliegen nur bei Tage, gewöhnlich vormittags. Die Haidelerche heißt noch: Baum-, Busch-, Holz-, Lull- oder Dull- und Waldlerche, Döll, Lüd und Gereuth. Für die Liebhaberei hat auch sie hohen Werth, denn sie singt, wie schon gesagt, einerseits sanfter als die Feldlerche, fast melodienreicher, vom März bis August und nach der Mauser noch im September und Oktober, auch nachts, jedoch erst im zweiten Sommer. Fang, Eingewöhnung, Verpflegung und alles übrige ist mit dem bei der Feldlerche Gesagten übereinstimmend.

Tafel XXXIV, Vogel c.

Tafel XXXIV. Die letzten Sanger:

a.Zaunkönig (Troglodytesparvulus, Koch),

b. Grünfink (Fringilla chloris, L.),

c. Haubenlerche (Alauda cristata, L.)

Als eine ständige Bewohnerin der Landstraßen, bzl. Chausseen, sehen wir diese Art eigentlich allenthalben. Obwol Standvogel, wandert sie doch insofern, als sie immer und überall sogleich sich ansiedelt, wo ein neuer Kunstweg angelegt worden. Hier finden wir die Haubenlerche stets parweise, nur im Herbst in kleinen Familien, aber niemals schwarmweise, denn sie sind stets unverträglich mit einander.

Sie ist an der ganzen Oberseite röthlichbraungrau, jede Feder fahl gekantet und mit kleinem schwärzlichbraunem Schaftfleck gezeichnet; die Flügel sind matt dunkelbraun und jede Feder ist fahl gesäumt, die unterseitigen Flügeldecken sind gelblichrostfarben; die Schwanzfedern sind schwarzbraun und die äußerste ist jederseits rostfarben gesäumt; die Kehle ist reingelblichweiß; die übrige Unterseite ist fahlgelblichgrau mit dunkleren Schaftflecken; der hintre Unterleib ist düsterweiß, ungefleckt; die schmale spitzige Tolle gibt dieser Lerche ein eigenthümliches Aussehen; der Schnabel ist graubraun, die Augen sind braun und die Füße düsterfleischroth. In der Größe ist sie mit der Feldlerche übereinstimmend, bis auf den unmerklich kürzern Schwanz. Das Weibchen ist kaum wahrnehmbar kleiner mit geringerer Tolle und an der Oberbrust mehr und größer gefleckt.

Ihre Verbreitung erstreckt sich über das ganze mittlere und südliche Europa, einen großen Theil von Afrika und Kleinasien. Da sie sich allenthalben in der Nähe des Menschen aufhält, durchaus nicht scheu ist, sondern zutraulich, flink und gewandt dicht vor uns hintrippelt und im Winter auch inmitten der Ortschaften ihre Nahrung sucht, so ist sie die bekannteste, wenn auch keineswegs zahlreichste unserer Lerchen. Dies letztre mag darin begründet liegen, daß ihr Nest, welches immer in der Nähe des Menschen und nur wenig geschützt am Boden neben den Wegen, auf Angern und Triften, im Getreide, in Kartoffelfeldern, Weinbergen, auch wol Gemüsegärten, niemals aber auf feuchten Wiesen, in sehr dichtem hohen Korn oder gar im Gebüsch sich befindet, nur zu vielfach der Vernichtung durch Katzen, Hunde, böswillige Menschen u. a. ausgesetzt ist. Zuweilen steht es auf alten niedrigen Strohdächern, nicht selten inmitten der belebtesten Bahnhöfe, und man hat es schon mehrmals neben den Schienen gefunden, über welche beständig die Züge mit donnerndem Lärm hinwegrollen.

Achten wir auf ihren Lockton hoid oder quit und düdidria, so sehen wir das Pärchen dicht vor uns, die lange spitze Tolle sträubend und auf alles ringsum achtend. Diese Lerche ist ein überaus kluger Vogel und weiß jeder Nachstellung vorsichtig auszuweichen. Ihr Gesang erschallt angenehm flötend und ist wechselreich, dem der Feldlerche ähnlich. Im Freien singt sie fast das ganze Jahr hindurch und der Eindruck, welchen ihr Lied am kurzen trüben Wintertag hervorruft, ist ein überaus angenehmer. Vrgl. Karl Ruß, »In der freien Natur«, die Schilderung ›Die letzten Sänger‹. Fast immer singt sie auf einer erhöhten Stelle, einem Stein, Hügel, Hausgiebel u. a. sitzend und nur selten fliegt sie singend empor, dann aber sehr hoch. Ihre Nahrung ist die der anderen Lerchen, nur sucht sie dieselbe den größten Theil des Jahres hindurch in den Auswürfen des Zugviehs auf den Wegen, und hier frißt sie nicht allein die unverdauten Körner, sondern auch vorzugsweise die darin befindlichen oder hinzukommenden Kerbthiere.

Im April findet die erste Brut, im Juni die zweite und nur selten noch eine dritte statt. Die Eier sind röthlich- oder gelblichweiß, aschgrau und gelbbraun gepunktet und gefleckt, zuweilen mit Fleckenkranz am dickern Ende. Sie werden vom Weibchen allein erbrütet und das Jugendkleid ist oberseits graubraun, schwärzlich und gelblich gefleckt, unterseits düsterweiß, an der Brust fahlgelb, dunkelgrau gefleckt und mit ganz kleiner Haube.

Auch diese Lerche führt im Volksmund zahlreiche Namen: Edel-, Haus-, Hupp-, Kamm-, Kobel-, Koth-, Mist- und Dung-, Schopf-, Schupps-, Töppel-, Weg-, Wein- und Zopflerche, Kothmönch und Lürle.

Als Stubenvogel ist sie ebenfalls geschätzt, wenngleich sie nur verhältnißmäßig selten bei den Liebhabern gefunden wird. Man fängt sie meistens bei Schnee, wenn sie Noth leidet, am leichtesten im Schlaggarn oder unter einem Sieb; mit Schlingen, Leimruten u. a. läßt sie sich nur schwer überlisten. Ihre Eingewöhnung und Fütterung ist mit der bei der Haidelerche angegebnen übereinstimmend. Bei guter Pflege ist sie recht ausdauernd und hält sich 10 bis 12 Jahre, selbst weit darüber. Als fleißiger Sänger vom Februar bis Herbst, wird sie auch nicht durch zu lauten Gesang lästig. Wenn der Pfleger sie nicht durchaus sorgsam hält, so wird sie aber vorzugsweise von Milben geplagt. In manchen Gegenden füttert man gern die Jungen auf und zwar wie die anderer Lerchen; aber man nimmt das ganze Nest, achtet auf die sich bald durch das »dichten« verrathenden Männchen, bringt diese, sobald sie flügge geworden, jedes einzeln in einen Käfig und pfeift ihnen nun mit dem Munde oder auf einer Vogelorgel vor; sachgemäß abgerichtet, lernen sie ein, zwei, ja selbst bis vier Lieder nachflöten.

In Südeuropa, dem wärmern Asien und nördlichen Afrika heimisch, ist sie stellenweise, so nach den Angaben des Naturforschers Radde in Südrußland, Standvogel, anderweitig sammelt sie sich zu großen Schwärmen an, und als Wandervogel ist sie bei uns in Deutschland an verschiedenen Orten, wenn auch nur selten, vorgekommen. Da sie also doch bedingungsweise hier erscheint und da sie zugleich als Stubenvogel beliebt ist, so darf ich sie wenigstens beiläufig unter unseren Vögeln der Heimat mitzählen.

Sie ist an der Oberseite röthlichgraubraun, jede Feder mit fahlem Außensaum und schwärzlichem Schaftfleck gezeichnet; Zügel und Augenbrauenstreif sind fahlröthlichgelb, Wangen und Bartstreif bräunlichgrau; die Schwingen sind schwärzlichbraun mit fahlem Außensaum, über die Flügel zieht sich eine schmale weiße Querbinde; die Schwanzfedern sind bräunlichschwarz, gleichfalls mit fahlem Außensaum; die Kehle ist in der Mitte weiß, an den Seiten fahlröthlichgelb; an jeder Halsseite ist ein großer schwarzer oder schwarzbrauner Fleck; die Brust ist fahlröthlichgelb mit bräunlichschwarzen Schaftflecken gezeichnet; die ganze übrige Unterseite ist weiß; der Schnabel ist gelblich- oder bräunlichfleischroth, die Augen sind dunkelbraun und die Füße düsterfleischroth. Die Größe ist etwas beträchtlicher als die der Feldlerche (Länge 18,5 cm; Flügelbreite 39,5 cm; Schwanz 6 cm). Das Weibchen soll einen kleinern, mehr bräunlichschwarzen Halsfleck haben und kaum bemerkbar kleiner sein.

In ihrer Lebensweise gleicht sie der Haubenlerche mehr als den anderen Arten, denn obwol sie sich auf Getreidefeldern, Wiesen, Haiden und Steppen aufhält, sieht man sie doch vornehmlich auf den Wegen und Triften nahrungsuchend umherlaufen, und ebenso schwingt sie sich nicht oder nur selten singend empor, sondern läßt im Sitzen auf einem erhöhten Punkt ihr Lied erschallen. Ihr Nest steht im hohen Grase oder im Getreide, niemals im Gebüsch, das Gelege sowol, als auch das Jugendkleid ist bis jetzt erst wenig bekannt. Die Reisenden haben je nach der Heimat verschiedene Farben-Spielarten unterschieden, doch werden dieselben sicherlich sämmtlich zu einer Art zusammenfallen.

Keiner der zahlreichen Reisenden vermag den Gesang in der Freiheit besonders zu rühmen und A. von Homeyer bezeichnet diese Lerche geradezu als einen Schreier ersten Rangs. In den süd- und westeuropäischen Ländern, so namentlich Italien und Spanien, auch in der Schweiz, hält man sie gern im Käfig. Bei uns gelangt sie selten in den Handel, weil der Fang und die Eingewöhnung alter Vögel schwierig ist und weil sich mit der Aufzucht der Jungen kaum Jemand beschäftigt. Von den Vogelhandlungen in Böhmen, Wien, Triest u. a. ist sie aber unschwer zu beschaffen; aus Italien soll man sie nicht unter der Bezeichnung Calandra beziehen, denn dann würde man Feldlerchen erhalten, sondern als Calandron. Manche Schriftsteller schätzen sie als Sängerin, insbesondre als Spötterin, außerordentlich und stellen sie in dieser Hinsicht unter fast allen anderen hoch obenan. Hinsichtlich des Fangs, der Verpflegung, Aufzucht und in jeder andern Beziehung gleicht sie den anderen Lerchen. Bis jetzt hat man sie noch nicht gezüchtet.

Tafel XXXIX, Vogel d.

Tafel XXXIX. Nordische Gäste:

a. Berghänfling (F. flavirostris, L.),

b. Bergfink (F. montifringilla, L.),

c. Leinzeisig (F. linaria, L.),

d. Alpenlerche (Alauda (alpestris, L.)

gehört zu den am weitesten verbreiteten Vögeln, denn ihre Heimat erstreckt sich über den Norden von Europa, Asien, und in Nordamerika ist sie in Pensylvanien und Wiskonsin, ferner auf den Bermuda-Inseln, in Grönland u. a. zu finden. Als Wanderer kommt sie bis zur Mitte Europas und zum südlichen Rußland herab.

Sie ist an der Stirn hellgelb, mit einem ebensolchen breiten Streif über dem Auge und einem sammtschwarzen Band auf dem Scheitel, welches letztre an beiden Seiten in eine lang hervorstehende Spitze ausläuft, so daß der Kopf gleichsam zwei Hörner hat; der Zügel- und ein breiter Wangenstreif sind ebenfalls schwarz; der übrige Oberkopf ist grünlichgraubraun, jede Feder mit nußbraunem Schaftfleck; der Hinterhals ist mattrothbraun; der Rücken ist grünlichgraubraun, gleichfalls nußbraun gefleckt; die Schwingen und großen Flügeldecken sind grünlichgraubraun, am Ende schmal weißlich gesäumt, die Schulterdeckfedern sind weinröthlichgrau, die unterseitigen Flügeldecken gelblichweiß; die oberen Schwanzdecken sind röthlichbraun, die unteren Schwanzdecken röthlichgrau mit schmalen weißlichen Endsäumen; die Schwanzfedern sind schwarz mit bräunlichem Endsaum, die beiden äußersten mit schmalem weißen Außensaum; die Kehle und ein breiter Streif am Oberhals sind gelb, über den Hals läuft ein breites schildförmiges sammtschwarzes Band; die Oberbrust ist weiß, hellgraubraun gefleckt; Unterbrust und Bauch sind reinweiß; der Schnabel ist schwärzlichgrau mit schwarzer Spitze, am Unterschnabel grünlichhorngrau, die Augen sind braun, die Füße bräunlichfleischroth. Die Größe ist kaum geringer als die der Feldlerche. Beim Weibchen ist der Oberkopf dunkel gestreift; die schwarze Kopfbinde fehlt, der Fleck an den Kopfseiten und das Schild an der Oberbrust sind kleiner, weniger reinschwarz und an der Brust haben die Federn schwarze Schaftstreifen.

In der Lebensweise gleicht sie kaum den anderen Lerchen. Th. von Heuglin fand sie par- und familienweise auf trockenen, sonnigen Gehängen, in Schluchten und an Wasserrinnen, selten auf Wiesenland und unmittelbar am sandigen Meeresstrand. Im September sammelt sie sich zum Abzug nach dem Süden. Sie wandert familienweise und dann in Scharen bis zu 40 Köpfen, aber nicht in größeren Schwärmen. Man hat beobachtet, daß in Asien ihr Verbreitungsgebiet immer weiter nach dem Westen vorrückt. Übrigens lebt sie stets nur auf sandigem, niemals auf lehmigem, fruchtbarem Boden. Ihre Nahrung besteht gleich der aller anderen Lerchen in Sämereien und Kerbthieren. Der sanfte klagende Lockton soll wie wiriwit erklingen. Beim Singen steigt sie nicht in die Luft empor, sondern sitzt auf einem Stein oder einer andern Erhöhung, und über ihren Gesang urtheilen die Reisenden überaus verschieden.

Gleichfalls abweichend von den Nestern aller anderen Lerchen soll das ihrige recht kunstvoll sein, außen von gröberen Halmen und Fasern als eine tiefe Schale geformt und innen mit Pflanzenwolle ausgerundet. Das Jugendkleid zeigt am ganzen Oberkörper mattgraubraune, fahlgelb gesäumte Federn; die Schwingen und Schwanzfedern sind einfarbig mattbräunlich; der ganze Unterkörper ist weiß, jede Feder fahlgelb gesäumt. In der Gefangenschaft gleicht sie der Feldlerche, doch soll sie etwas schwieriger einzugewöhnen sein; oft muß sie in der ersten Zeit gestopft werden. Dr. Lazarus, ein bekannter Vogelwirth, bezeichnet ihren Gesang als zart und angenehm, nicht gellend und sie singe sehr fleißig. Bei uns kommt sie im Handel selten vor.