|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im Körperbau einerseits den Drosseln und andrerseits den Finken ähnlich, erscheinen sie doch von beiden durchaus verschieden, sodaß sie als eine selbständige Vogelfamilie dastehen, deren ungemein zahlreiche Angehörige über alle Welttheile, mit Ausnahme Australiens, verbreitet sind, von denen aber nur zwei Arten für uns inbetracht kommen, die eine als Bewohner unsrer Heimat, die andre als Wandergast. Ihre besonderen Kennzeichen lassen sich in folgendem zusammenfassen.

Der Körper ist schlank oder richtiger gesagt gestreckt gebaut. Das Gefieder besteht in langen, harten, vorn schmalen Federn, und das Kleingefieder bilden weichere, gleichfalls zugespitzte, glatt anliegende Federchen; es ist meistens buntfarbig, seltner schlicht gefärbt. Die Flügel sind mittellang, die erste Schwinge ist kurz, die zweite und dritte am längsten. Der Schwanz ist zuweilen lang und gerundet, bei den meisten aber kurz und gerade abgeschnitten. Der Schnabel ist gerade, kegelförmig, doch eckig, stumpfspitzig. Die mittelhohen kräftigen Füße haben stark gekrümmte, scharfe Nägel.

Die Gesammtheit aller Stare zerfällt in mehrere Sippen, die aber in der Lebensweise sämmtlich miteinander übereinstimmen. Sie sind gesellig, weilen das ganze Jahr hindurch beisammen und nisten ebenso. Sie sind Höhlenbrüter und das Gelege besteht in vier bis sechs farbigen Eiern. (Manche fremdländischen Arten erbauen offenstehende, andere sogar sehr kunstvolle Nester, die denen der Webervögel ähnlich sind, und einige Arten schließlich legen in der Weise des Kukuks ihre Eier in die Nester fremder Vögel.) Ihre Nahrung besteht in Kerbthieren in allen deren Verwandlungsstufen, Würmern, Weichthieren u. a., zeitweise aber auch in Kirschen u. a. Früchten und Sämereien. Als große, viele Nahrung verbrauchende Vögel, entwickeln sie eine überaus nützliche Thätigkeit, und darum, fast noch mehr jedoch ihres komischen Wesens und ihres allerdings mehr seltsamen als angenehmen und kunstfertigen Gesangs halber, sind sie überall gern gesehen und geschätzt. Dies gilt wenigstens von unserm einheimischen Star. Da sie indessen auch hier und da an dem Ertrag der Nutzgewächse, insbesondre an köstlichem Obst, erheblichen Schaden verursachen, so werden sie, und zwar wiederum namentlich der gemeine Star, zuweilen heftig angefeindet. Billigerweise sollte man aber bedenken, daß die Schädlichkeit der so entschiednen Nützlichkeit gegenüber nur gering ins Gewicht fällt und daß es auch nicht schwierig ist, die unliebsamen Schmauser, Kirschendiebe u. a., zu vertreiben.

Alle Stare überhaupt sind zugleich sehr beliebt als Stubenvögel, indem sie durch ihren Gesang, ansprechende Färbung und theilweise sogar Farbenschönheit, sowie durch ihr Benehmen, vornehmlich aber durch eine bedeutende Nachahmungsgabe, werthvoll erscheinen; außerdem sind sie fast sämmtlich dazu befähigt, menschliche Worte nachplappern zu lernen. Man fängt sie mit Schlingen, Leimruten, Schlaggarn und anderen Netzen, und sie lassen sich leicht eingewöhnen. Die Fütterung besteht in dem Seite 116–117 bei den Würgern angegebnen Weichfutter, nebst Mohn-, Hanf- u. a. Samen oder auch einem Gemisch aus Weißbrot, gehacktem rohen Rindfleisch, etwas Ameisenpuppen, gleichfalls mit den Sämereien. Darin, daß sie als Fleisch-, bezüglich Weichfutterfresser nur zu viel Schmutzerei machen und also schwierig reinlich zu halten sind, liegt eine große Beeinträchtigung ihres Werths als Stubengenossen, und aus dieser Ursache finden sie nur ihre besonderen Liebhaber.

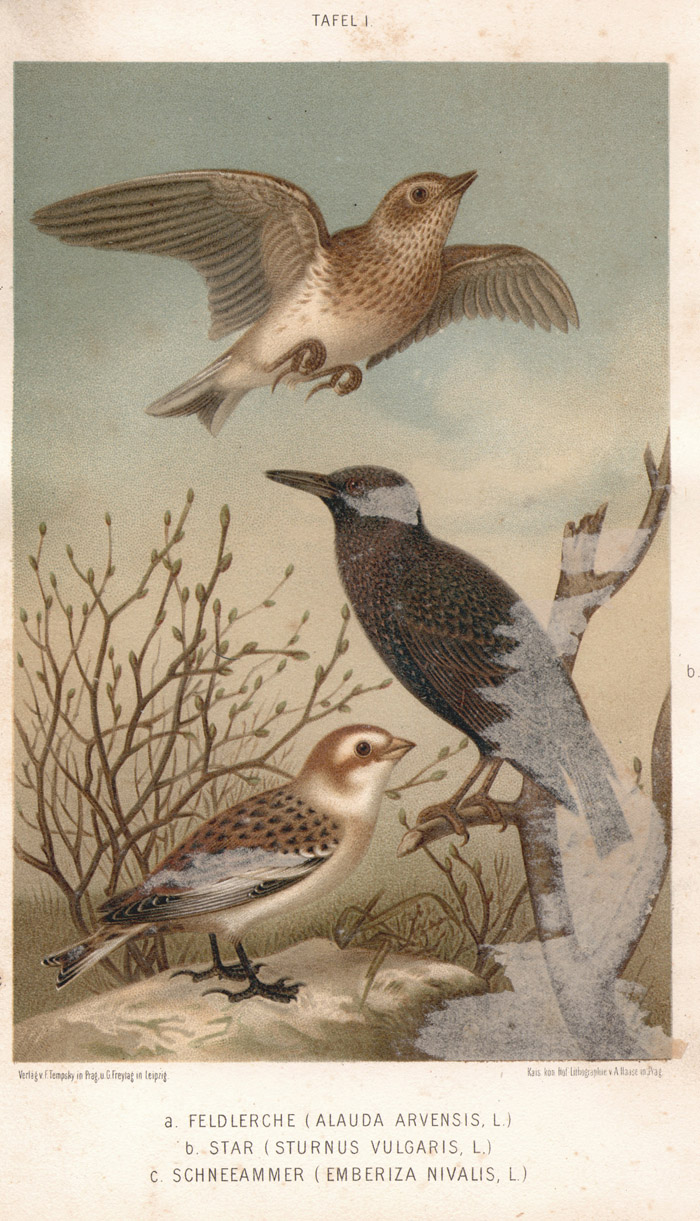

Tafel I, Vogel b.

Tafel I. Herolde des Frühlings:

a. Feldlerche (Alauda arvensis, L.),

b. Star (Sturnus vulgaris, L.),

c. Schneeammer (Emberiza nivalis, L.)

Mit den Feldlerchen zugleich, gewöhnlich aber noch früher, ist ein Flug Stare heimgekehrt, und wir erblicken diese Vögel in der Nähe von offenen Gewässern, auf Wiesen, an Gräben u. a., wo sie nach Nahrung umhersuchen oder wenn sie in den kahlen Zweigen hoher Bäume trübselig hocken. Sie leiden durch die späten Fröste, Schneeschauer und den dann eintretenden Nahrungsmangel mehr als ihre Genossen, weil sie eben Kerbthierfresser sind und weil alles kleine Gethier noch verborgen ruht, so daß sie also nur mühsam ausreichende Nahrung erlangen können. In der Noth kommen sie wol bis auf die Höfe, um hier allerlei Abfälle zu sammeln und nicht selten gehen zu früh eingetroffene Stare zugrunde, wenn sie nicht von liebevollen Vogelfreunden durch Beschickung der Futterplätze vor dem Verderben bewahrt werden. Bis zum März hin sind übrigens auch die letzten von ihnen angelangt.

Der Star ist über fast ganz Europa verbreitet, auch in Afrika und Asien heimisch und in Deutschland beinahe allenthalben zu finden. Mit dem Beginn des Monats April entfaltet das Männchen sein Liebesspiel.

Der vom Herbst den Winter hindurch und bis jetzt auf den ersten Blick einfarbig, fast grauschwarz und erst bei näherer Betrachtung mattweiß gepunktet erscheinende Star mit schwärzlichgrauem Schnabel verfärbt sich beim Eintritt der wärmeren Witterung zum sog. Hochzeitskleide. In diesem ist er gleichmäßig schwarz, goldgrün und purpurn schillernd, an Kopf und Nacken fast röthlichweiß-, am Rücken Hell rostroth- und am Unterleib weiß bespritzt, die Flügeldecken sind fahlrostgelb eingefaßt und die grauschwarzen Schwingen und Schwanzfedern ebenso gesäumt; der Schnabel ist jetzt gelb, die Augen sind dunkelbraun und die Füße fleischfarbenbraun. Je älter der Star, desto reiner und tiefer schwarz wird sein Gefieder. Das Weibchen ist durch breitere fahle Einfassungen der Federn und hellere Flecke lichter, aber matter bunt. Auch die Stargröße ist allbekannt (Sänge 22 cm; Flügelbreite 32 cm; Schwanz 7 cm).

Auf Wiesen und Äckern, Triften und in Vorhölzern, auch wol in großen Baum- und Gemüsegärten laufen die Stare auf dem Boden umher, indem sie allerlei schädliche Käfer, Heuschrecken und andere Kerbthiere, sowie auch Regenwürmer, Schnecken u. a. m. eifrig auflesen. Den weidenden Hausthieren fliegen sie auf den Rücken und sammeln ihnen das Ungeziefer ab. Zur Zeit der Fruchtreife fallen sie dann freilich auch über mancherlei Obst, Kirschen, Weintrauben u. a. her. Lebhaft und gewandt, immer lustig und in Bewegung, fliegt der Star hurtig mit schnurrendem Geräusch, und ein vorübersausender Schwarm bringt ein eigenthümliches Rauschen hervor. Auf der Erde geht er schrittweise, geschäftig hin- und hertrippelnd und fortwährend kopfnickend, während er mit Auge und Schnabel jede Öffnung, Spalte und Ritze durchspäht und zugleich immer aufmerksam und listig um sich blickt. Im Volksmund heißt er auch Starmatz, Sprehe, Spreu, Sprühe, Stark, Stärlein, Strahl und Wiesenstar.

Einzeln stehende hohe Bäume, besonders Eichen und Buchen, auch die Laubwälder in der Nähe von Wiesen, Feldern und Wasser, gleicherweise Baumgärten, Baumgruppen in der Umgebung von Gebäuden, ja sogar inmitten der Ortschaften, bilden seine Wohnplätze; in trockenen dürren Landstrichen ist er kaum zu finden.

Das Nest steht in Baumhöhlen, Ast- und Stammlöchern, aber auch in Maueröffnungen, unter Dachrinnen, selbst in Taubenschlägen und gegenwärtig wol am häufigsten in den von Vogelfreunden vorsorglich ausgehängten Nistkästen, Starenhäuschen und sogar in den für solchen Zweck benutzten alten Töpfen u. drgl. Es ist aus trockenen Blättern, Stroh und Gräserhalmen kunstlos geschichtet, schalenförmig, mit Federn, Pferdeharen, Thier- und Pflanzenwolle ausgepolstert. Beide Gatten des Pärchens bebrüten abwechselnd das Gelege von vier bis sieben einfarbig bläulichgrünen Eiern. Die nach 14 Tagen ausschlüpfenden Jungen werden gleichfalls gemeinsam gefüttert und wachsen ziemlich rasch heran. Im Jugendkleide gleichen die letzteren dem alten Weibchen; sie sind fahlbräunlichgrau, an Flügeln und Schwanz ist jede Feder hell gesäumt; der Flügelstreif ist schwärzlich, der Augenbrauenstreif weißlich; der Schnabel ist mattschwarz, die Augen sind braungrau und die Füße bräunlichgrau.

Wenn ein Flug Stare hoch oben in dem Wipfel einer gewaltigen Buche oder Eiche einkehrt, so erschallen ihre Lockrufe stöar, stäar, nicht lange aber, so beginnen sämmtliche Männchen gemeinschaftlich einen Gesang aus flötenden, pfeifenden, schnurrenden, zwitschernden, schnalzenden und schmatzenden Tönen in komischer Weise vermischt mit den Lauten, Rufen oder gar Strofen aller anderen ringsumher wohnenden Vögel; selbst das Gackern der Hühner, der schrille Laut einer Windfahne und all' dergleichen Töne werden in dem wunderlichen Liede nachgeahmt.

Sobald die erste Brut flügge geworden, im April oder Mai, streift die ganze Familie auf Wiesen und Triften umher. Im Juni sucht das alte Pärchen die Nisthöhle zu einer zweiten Brut auf und gleicherweise, wenn diese flugbar ist, schwärmen sie hin und her. Dann aber sammeln sie sich nach und nach zu immer größer werdenden Scharen an, welche nahrungsuchend meilenweit streichen, singend, plaudernd, schwatzend, einander jagend und neckend, und die, namentlich wenn sie zum Übernachten in große Rohrdickichte einkehren, gewaltigen Lärm verursachen, welcher ebenso wie das Rauschen der Flügel in der Luft, weithin zu hören ist. Auch mischen sie sich dann unter die Schwärme von Krähen, Dohlen u. A. und tummeln sich mit diesen gemeinschaftlich umher. Im Spätherbst kommen die alten Pärchen noch einmal zum Nest Zurück, schlüpfen lustig singend ein und aus, gleichsam als wollten sie noch eine neue Brut beginnen, bis sie dann plötzlich über Nacht verschwunden sind. Recht spät erst brechen die nicht selten überaus vielköpfigen Scharen zum Abzug auf, fliegen am Tage im wirren Durcheinander ziemlich hoch in der Luft, gehen aber nur bis Süd-Europa, höchstens nach Nord-Afrika und in milden Wintern bleiben sie zahlreich hier.

Auch als Stubenvogel ist der Star seines komischen Wesens und seiner Gelehrigkeit halber geschätzt. Man fängt ihn wie S. 123 angegeben vornehmlich im zeitigen Frühjahr einzeln und im Sommer zu mehreren vermittelst einer Fischreuse im Rohr. Seine Eingewöhnung macht keine Schwierigkeit, und man beherbergt ihn in einem recht geräumigen sog. Drosselkäfig, dessen Metallschublade hoch mit Sand beschüttet und zuweilen mit einem Rasenstückchen belegt wird. Sorgsamste Reinhaltung ist für sein Wohlgedeihen durchaus nothwendig; auch kann er bei Versäumung derselben im Wohnzimmer nur zu leicht unausstehlich und für die menschliche Gesundheit verderblich werden. Er wird wie S. 123 angegeben ernährt. Halbflügge Junge raubt man aus den Nestern und füttert sie mit in Milch geweichtem Weißbrot und geschabtem rohen Fleisch, später unter Zugabe von getrockneten oder besser frischen Ameisenpuppen auf. Sie ahmen jeden ungewöhnlichen Ton nach, lernen Melodien flöten und menschliche Worte sprechen, verlieren aber das Erlernte immer leicht wieder. Sie sowol als auch Alteingefangene und gleicherweise die Freilebenden singen außer der Mauserzeit das ganze Jahr hindurch. Bei angemeßner Pflege dauert der Star 10 Jahre und darüber im Käfig aus.

Tafel XXlll, Vogel b

Tafel XXIII. Bewohner der Waldblöße:

a.Baumpieper (Anthus arboreus,Bechst.),

b. Rosenstar (Sturnus roseus, L.)

ist in Asien bis China und in Südrußland heimisch, und von hier aus geht er als Zugvogel südwärts bis Indien und Nord-Afrika. Zuweilen, namentlich im Sommer, wandern mehr oder minder vielköpfige Scharen west- und nordwärts, durch Griechenland, die Türkei, Italien, die Schweiz, Österreich bis nach Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und England. Zu uns nach Deutschland kommen sie fast regelmäßig in den Heuschreckenjahren und dann leben sie gesellig mit gemeinen Staren.

Dieser schöne Vogel trägt auf dem Kopf einen kleinen zierlichen Schopf, welchen er auf- und niederklappen kann. Kopf nebst Schopf, Hals und Oberbrust sind blauschwarz, purpurn glänzend, Flügel und Schwanz sind bräunlichschwarz, blauglänzend; der Oberrücken, die Schultern und der ganze Unterkörper sind hell rosenroth; der Schnabel ist fleischfarben mit dunkler Spitze, die Augen sind braun und die Füße röthlichbraun. Das Weibchen ist matter gefärbt und hat einen kürzern Federbusch. Die Größe ist die des gemeinen Stars.

Im ganzen Wesen und so auch in der Brutentwicklung, Ernährung u. s. w. gleicht der Rosenstar durchaus dem Verwandten. Sein Lockton ist kreischend und klingt etwa wie witt, witt, huruit; der Gesang erschallt zwitschernd, knirschend und trätschend. Heuschrecken, große Käfer und allerlei andere Kerbthiere, sodann Beren u. a. Früchte bilden seine Nahrung. Das Nest steht in Baumhöhlen, aber auch in Fels- und Mauerlöchern und die Eier sind blaugrünlichweiß. Das Jugendkleid ist isabellbraun; Flügel- und Schwanzfedern sind dunkelbraun, rostbräunlich gesäumt, an Kehle und Bauch weißlich; der Federschopf fehlt noch. Zuweilen wenn auch nur selten gelangt dieser Vogel durch die böhmischen Händler in den Handel oder er wird auch wol einzeln und zufällig hier und da bei uns gefangen. Man verpflegt ihn ganz ebenso wie den gemeinen Star, doch zeigt er sich im Käfig überaus gefräßig, langweilig und zänkisch gegen andere Vögel, auch verliert er bald das schöne Rosenroth, während er aber gleichfalls gelehrig sein soll. Er wird auch Heuschreckenstar, rosenfarbner Star, Seestar und Staramsel genannt.