|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

treten uns in Vögeln entgegen, deren besondere Merkmale in Folgendem zusammengefaßt werden können:

Gestalt schlank, doch infolge der vollen lockern Befiederung, welche in zerschlissenen und seidenweichen Federn besteht, voller und gedrungner erscheinend als sie in Wirklichkeit ist. Der Kopf ist verhältnißmäßig klein und spitz mit langem und dünnem, am Grunde etwas kantigem im übrigen fast rundem Schnabel, welcher am vordern Ende ein wenig gebogen, seltner ganz gerade und immer sehr spitz ist. Die fast pfriemenförmige, lange und dünne Zunge ist am Ende hornartig scharf. Die Flügel sind mittellang, breit und gerundet mit zehn Handschwingen, unter denen die erste sehr kurz und die vierte oder fünfte am längsten sind. Der aus zwölf breiten Federn bestehende Schwanz ist kurz und gerundet. Die Füße sind stark, doch schlank mit großen Zehen und kräftigen stark gekrümmten und spitzen Krallen.

Manche Vogelkundigen scheiden die hierhergehörenden Vögel noch in eigentliche Baumläufer ( Certhia), Mauerläufer ( Tichodroma) und Kleiber oder Spechtmeisen ( Sitta); eine solche Zersplitterung ist aber zum Kennenlernen und für das Verständniß für diese Vögel keineswegs vortheilhaft und ich glaube daher ohne Bedenken alle zusammenfassen zu dürfen, umsomehr da wir ja nur drei einheimische Arten von ihnen vor uns haben.

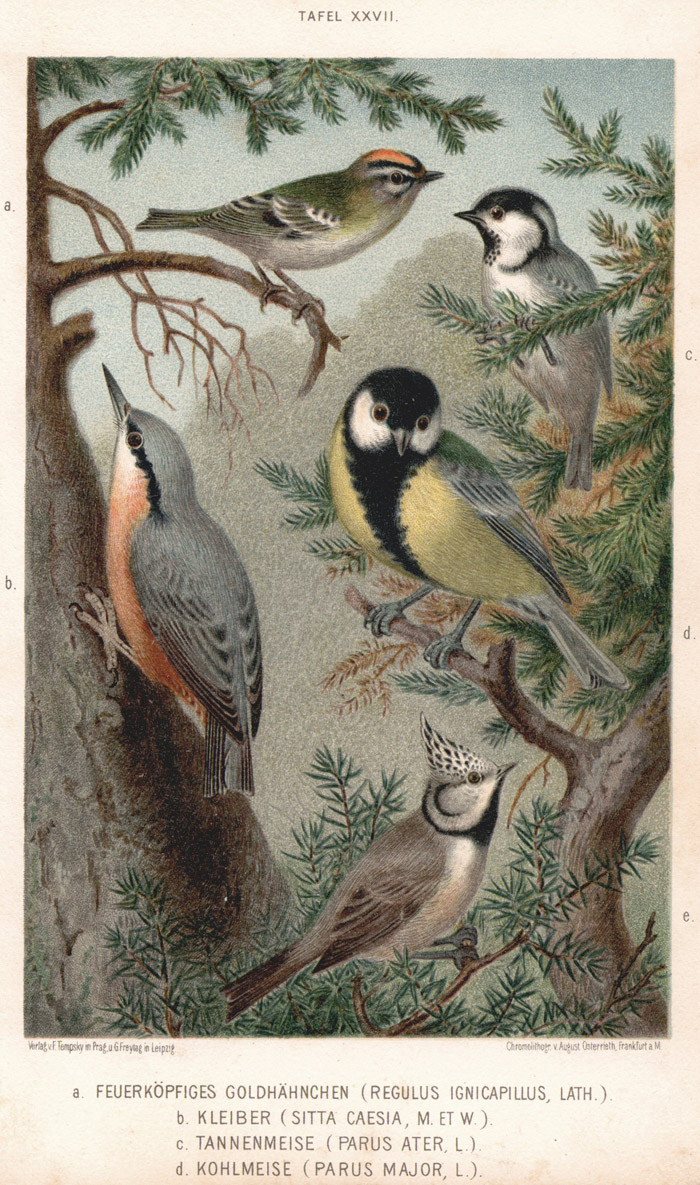

Tafel XXVII, Vogel b.

Tafel XXVII. Meisen und Verwandte:

a. Feuerköpfiges Goldhähnchen (Eegulus ignicapillus, Lath.),

b. Kleiber (Sitta caesia, M. et W.)

c. Tannenmeise (Parus ater, L.),

d. Kohlmeise (P. major, L.),

e. Haubenmeise (P. cristatus, L.)

In fast feierlicher Ruhe liegt die Landschaft vor uns und während die klare Herbstluft uns den Ausblick bis auf die weitesten Entfernungen hin in förmlich wunderbarer Klarheit und Schönheit gewährt, wird unsre Aufmerksamkeit doch viel mehr durch eine Schar munterer Vögel in Anspruch genommen, die in nächster Nähe um uns her lustig durch Baum und Strauch dahinziehen. Es ist ein Meisenschwarm, wie ich solchen hier bereits mehrfach geschildert habe. Diesmal fesseln in demselben einige Vögel unsere Blicke vorzugsweise, welche nicht laut und lustig, sondern mehr still, geschäftig und unter unaufhörlichem leisem zit, zit an uns vorüberhuschen und dann im leichten schnellen Flug, ruckweise und weithin in Wellenlinien, davonfliegen. Es sind Kleiber und Baumläufer, welche sich bei näherer Betrachtung in ihrem ganzen Wesen als absonderlich interessantes Gefieder ergeben.

Der Kleiber erscheint als ein hübscher Vogel. An der ganzen Oberseite schön graublau hat er einen Zügelstreif und einen Streif durch's Auge bis zur Halsseite hinab schwarz, ein Fleck über dem Auge ist weißlich, die Wangen sind reinweiß; die Schwingen sind grauschwarz, heller graublau gesäumt; die Schwanzfedern sind schwarz, am Ende aschgraublau, die beiden mittelsten reingraublau und die äußersten jederseits an der Spitze weiß gebändert; die Kehle ist weiß; die Bauchseiten und unterseitigen Schwanzdecken sind rostroth und die ganze übrige Unterseite ist röthlichrostgelb; der gerade Schnabel ist hellbleigrau mit dunkelgrauer Spitze, die Augen sind dunkelbraun und die Füße bräunlichgelb. Das Weibchen ist matter in allen Farben und hat einen schmälern Augenbrauenstreif. In der Größe steht er fast dem Edelfink gleich (Länge 15 cm, Flügelbreite 26,5 cm, Schwanz 4 cm), doch erscheint er kürzer und gedrungner.

Unser mitteleuropäischer Kleiber, dessen Verbreitung sich also, wie der Name besagt, über ganz Europa, mit Ausnahme des hohen Nordens und des äußersten Südens erstreckt, kommt in Deutschland vornehmlich in gemischten Wäldern mit alten, hohen Bäumen und dichtem Unterholz neben Äckern und Wiesen am häufigsten, immer jedoch nur parweise vor; im tiefen Hochwald, sowie im reinen Nadelgehölz ist er kaum zu finden, dagegen bewohnt ein Pärchen auch wol weite Obstbaum-Anlagen. Zu Ende des Monats April oder zu Anfang Mai hören wir seine lautpfeifenden Lockrufe tüt, tüt, hü, hü, hü, tirr und dann sehen wir das Pärchen rastlos thätig von früh bis spät, wie sie beide gewandt und hurtig mit etwas aufgeblähtem Gefieder an den Stämmen auf und ab laufend, mit dem Kopf nach oben oder unten an dünne Zweige sich meisenähnlich anhängend, überall emsig allerlei in der Rinde hausende Kerbthiere und deren Bruten ablesen. Dann steht ihr Nest in einem Astloch oder in irgendeiner andern Höhlung, deren Öffnung mit feuchtem Lehm oder Thon so vermauert oder verklebt wird, daß sie nur ein enges rundes Schlupfloch bildet. Das Nest selbst ist kunstlos aus trocknem Laub, Halmen, Gräsern und Kiefernschale aufgeschichtet, enthält sechs bis zehn weiße, rostroth und violettgrau gepunktete und gefleckte Eier, welche in 14 Tagen vom Weibchen allein erbrütet werden, während das Männchen dieses und späterhin auch die Jungen ernährt. Das Jugendkleid ist nur in allen Farben und Zeichnungen fahler. Nach dem vollen Flüggewerden der Jungen trennt sich die Familie und die Kleiber streichen, etwa vom September bis März, einzeln oder höchstens zu zweien in der erwähnten Weise umher. Im Spätsommer und Herbst verzehren sie auch Sonnenblumen-, Hanf-, Nadelholz- u. a. Samen, sowie Eicheln und Nüsse, und der Kleiber macht sich dann gleich den Spechten eine Baumspalte zum Einklemmen und Öffnen der letzteren zurecht, ebenso legt er sich aber auch in einem Astloch oder sonstwo eine Vorrathskammer für den Winter an, da er Standvogel ist und nicht fortwandert. Hin und wieder wird auch er wol im Meisenkasten, auf einer Sprang- oder Leimrute beiläufig gefangen und in einem geräumigen Drahtkäfig, dessen Wände mit Baumrinde verkleidet und der mit dichtem Geäst und einem Nistkasten zur Nachtruhe ausgestattet ist, unschwer eingewöhnt, an ein Mischfutter mit Ameisenpuppen nebst Mehlwürmern, Fleischstückchen, den genannten u. a. Sämereien gebracht und dann läßt er sich recht gut lange Zeit erhalten; doch hat er als Stubenvogel immerhin nur wenig Bedeutung, da er ja garnicht singt, auch nicht besondere liebenswürdige Eigenthümlichkeiten zeigt, sondern nur um seiner Schönheit und seines absonderlichen Wesens willen Liebhaber finden kann; auf den großen Vogel-Ausstellungen sieht man ihn zuweilen. Er heißt auch Baum- und Holzhacker, Baumpicker, -Reuter, -Ritter, -Rütscher und -Rutscher, Blaulutz, Blauspecht, Blindschlän, Schlän, Gottler, Klaber, Kleber, Maispecht, Nußhacker, Spechtmeise und Tottler.

Tafel XXIX, Vogel a.

Tafel XXIX. Meisen und Genossen:

a. Baumläufer (Certhia familiaris, L.),

b. Blaumeise (Parus coeruleus, L.),

c. Schwanzmeise (P. caudatus, L.),

d. Kleiner Buntspecht (Picus minor, L.)

In der Lebensweise, Ernährung und auch den meisten anderen Eigenthümlichkeiten mit dem vorigen durchaus übereinstimmend, erscheint der Baumläufer jedoch viel schlichter gefärbt.

Er ist an der Stirn schwarzbraun mit dunkelgelbem Schein, ein weißer Augenbrauenstreif, dunkelgrauer Zügelstreif, dunkelbrauner Streif vom Auge nach der Ohrgegend und graubraune, weiß gefleckte Wangen geben ihm ein absonderliches Ansehn; an der ganzen Oberseite ist er dunkelgrau mit weißlichen Tropfenflecken gezeichnet; die Flügel sind dunkelgraubraun mit einer unregelmäßigen breiten, gelblichweißen, schwärzlich eingefaßten Querbinde, die Flügeldecken sind schwarzbraun und weißlich gespitzt; die sehr harten, lanzettförmig zugespitzten und wie bei den Spechten zum Klettern dienenden Schwanzfedern sind graubraun, fahl weißlich gesäumt; die ganze Unterseite ist reinweiß; das Gefieder ist wie zerschlissen und seidenweich; der Schnabel ist gelblichfleischfarben mit dunkler Spitze, die Augen sind hellbraun, die Füße (bei denen drei Zehen nach vorn und einer nach hinten steht) bräunlichhellgrau. Das Weibchen ist an kaum matterer Färbung nur schwer zu unterscheiden. Er gehört zu den kleinsten einheimischen Vögeln und übertrifft nur wenig den Zaunkönig (Länge 13 cm, Flügelbreite 19 cm, Schwanz 6 cm).

Weiter als beim vorigen erstreckt sich seine Verbreitung, denn er ist in ganz Europa, sowie auch Vorder- und Nordasien, Nordwestafrika und Nordamerika heimisch; in Deutschland findet man ihn eigentlich überall, wo es Baumwuchs gibt, vom tiefen Wald bis zum Feldgebüsch, auch in Obstgärten, auf den Baumreihen an den Landwegen, und stellenweise kommt er noch ziemlich häufig vor. Hier klettert und läuft er an den Stämmen mit rauher und selbst glatter Rinde gleich den Spechten hurtig auf und nieder, schwingt sich im raschen, doch nicht sehr gewandten Fluge von einer erhöhten Stelle aus hernieder und dicht über den Boden dahinschießend, doch niemals weit, fliegt unten an einen Baumstamm an und läuft, überall in der Rinde nach Kerbthieren und deren Bruten umhersuchend, wie der vorige schraubenförmig in die Höhe. Dicht vor uns zeigt er sich harmlos und durchaus nicht scheu, und nur wo er verfolgt wird, hält er sich gleich den Spechten stets auf der dem Beschauer entgegengesetzten Seite des Baums. Die Gatten des Pärchens locken einander sit, sit und dann läßt das Männchen auch ein leises Zirpen hören, welches freilich kaum als Gesang bezeichnet werden kann. Das Nest steht in der Höhe bis zu 20 Metern, doch meistens niedrig, in irgendeinem Baumloch oder einer Spalte, auch wol in einem Holzstoß, an einer alten Waldhütte hinter einem losen Brett oder in ähnlichen Örtlichkeiten und ist abweichend von denen der Verwandten auf einer Unterlage von trockenen Fichtenreisern aus Würzelchen, Halmen, Fasern u. a. geformt und mit Kerbthiergespinnst und Federn ausgerundet. Im Beginn des Monats April enthält es die erste und im Juni die zweite Brut, bestehend aus je fünf bis acht Eiern, welche sehr veränderlich, rein- oder düsterweiß, mit rothen, rothbraunen und violettrothen Flecken, die am stumpfen Ende zuweilen einen Kranz bilden, gezeichnet sind. Beide Gatten des Pärchens erbrüten gemeinsam in 14 Tagen die Jungen, welche an der Oberseite schwarz und weiß getüpfelt erscheinen und bei Störung schon sehr frühe aus dem Nest flink in das dichte Gestrüpp schlüpfen. Vom Oktober bis März streichen sie familienweise, in Pärchen oder auch wol einzeln inmitten eines Schwarms von Meisen u. a. umher; dann aber bewohnt jedes Par ein bestimmtes Nistgebiet, welches es täglich durchfliegt und emsig absucht. Inhinsicht der Ernährung stimmt der Baumläufer mit dem Kleiber und den nächstverwandten Spechten einerseits und den Meisen andrerseits überein und er gehört gleich jenen zu den allernützlichsten unserer gefiederten Gäste in den Gärten und Hainen. Glücklicherweise fängt man ihn nur selten, vornehmlich vermittelst mit Vogelleim bestrichener Schweinsborsten oder durch Dupfen wie bei den Goldhähnchen angegeben; auch gewöhnt man ihn ein und verpflegt ihn wie bei dem vorigen und beim Zaunkönig gesagt. Lebende Spinnen sind ein besondrer Leckerbissen für ihn. Bei verständnißvoller Pflege hält er jahrelang gut aus. Auch er hat zahlreiche Namen, und zwar wird er europäischer oder gemeiner Baumläufer, Baumgrille, -Häckel, -Klette, kleiner -Hacker, -Läuferlein, -Kutscher und -Steiger, Grüper, Rindenkleber, Sichler, Sichelschnäbler und Schindelkriecher genannt.

Tafel XI, Vogel b.

Tafel XI. Alpenvögel:

a. Alpenbraunelle (Accentor alpinus, Gmel.),

b. Mauerläufer (Certhia muraria, L.),

c. Ringdrossel (Turdus torquatus, L.)

Diesen Vogel, welcher zu dem am prachtvollsten gefärbten Gefieder gehört, haben wir kaum hier mitzuzählen, denn er ist nur in Südeuropa, West- und Mittelasien, sowie Afrika heimisch; da er indessen doch wenigstens zuweilen bis nach Mitteleuropa, bzw. Deutschland kommt und mehrere Fälle festgestellt worden, in denen er auf den deutschen Alpen beobachtet werden konnte, so darf ich ihn keinesfalls übergehen.

Er ist an der ganzen Oberseite aschgrau, am Kopf etwas dunkler; die Schwingen und Schwanzfedern sind schwarz, braun und weiß gezeichnet; die großen und mittleren Flügeldecken sind lebhaft und dunkel rosenroth und heben sich vom übrigen Gefieder harmonisch und prächtig ab; die Kehle ist schwarz (im Herbst weiß); der Hals bis zur Oberbrust ist weiß; die ganze übrige Unterseite ist schwarzgrau; der schwarze Schnabel hat hochrothe Winkel, die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwarz. In der Größe übertrifft er beträchtlich den Verwandten (Länge 16 cm, Flügelbreite 27 cm, Schwanz 6 cm). Das Weibchen ist ein wenig kleiner und in allen Farben düstrer, das schöne Roth ist matter und der schwarze Fleck an der Kehle weniger umfangreich.

Nur auf den höchsten Gebirgen, an senkrechten Felswänden, kann man den Mauerläufer gewandt und unruhig, mit gelüfteten Flügeln und gespreiztem Schwanz umherkletternd beobachten; im Herbst kommt er streichend auch in etwas niedrigere Gegenden, auf Thürme und hohe Mauern, in Steinbrüche u. drgl. hinab. Im ganzen Wesen und in der Lebensweise soll er dem nächsten Verwandten, eben unserm gemeinen Baumläufer, völlig gleichen, nur mit dem Unterschied, daß er niemals an oder auf Bäumen oder gar auf dem Erdboden gesehen wird. Sein Nest steht in einer Felsenspalte und ist aus Würzelchen, Stengeln, Fasern, Bast und zartem Mos geformt und mit Pflanzen- und Thierwolle, Haren und Federchen ausgerundet. Es enthält ein Gelege von durchschnittlich vier weißen, braun- oder schwärzlichroth fein gepunkteten odergefleckten Eiern. Das Jugendkleid ist düstrer und matter gefärbt; die Kehle ist nur schwärzlich und das Roth der Flügeldecken dunklerbräunlich. Die Nahrung soll ausschließlich in Kerbthieren bestehen. Angenehm flötend dü, dü, dü, düüi locken die Gatten des Pärchens einander und dann läßt das Männchen seinen kurzen, kunstlosen, aber im einsamen Gebirge immerhin melodisch und schön erklingenden Gesang hören. Als Stubenvogel ist der Mauerläufer überaus kostbar und wenn er als prächtige Seltenheit einmal im Handel oder auf einer Ausstellung erscheint, so wird er in der Regel mit sehr hohem Preise bezahlt. Ähnlich wie der vorige wird er eingewöhnt, verpflegt und gehalten, doch gelingt es meistens nur mit Jungen, welche aus dem Nest geraubt und mit frischen Ameisenpuppen aufgefüttert sind. Kaum irgendein andrer Vogel ist aber so schwierig zu erhalten und fast immer gehen auch die Jungen bald ein; – ihnen fehlt eben das Gebirge mit seiner Freiheit, und selbst der am zweckmäßigsten ausgestattete Käfig kann ihnen die Heimat nimmermehr ersetzen In meiner Zeitschrift »Die gefiederte Welt« behauptet der beste Kenner und erfahrenste Pfleger der Alpenvögel, Herr Dr. Girtanner-Reiser in St. Gallen, daß die Mauerläufer, wenn sie nur gut eingewöhnt und kerngesund sind, sich vortrefflich im Käfig halten, und zwar ganz ebenso wie in Gebirgs-, auch in jeder flachen Gegend.. Man hat diesen Vogel auch Alpenmauerklette, Alpenmauerläufer, Alpenchlän, Mauerchlän, Mauerklette, rothflügelige oder bloß Mauerklette, Alpen- und Mauerspecht benannt.