|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unter den Finken zeichnen sich die Gimpel durch besondere Eigenthümlichkeiten aus und zwar in so auffallender Weise, daß man sie keinesfalls den vorhergegangenen Verwandten ohne weitres anreihen darf.

Sie sind von kräftigem und gedrungnem Körperbau, mit dichtem und weichem Gefieder. Der runde Kopf ist verhältnißmäßig groß und hat einen kurzen, dicken, kolbig gerundeten und gewölbten Schnabel, der in einen kleinen Haken sich zuspitzt und am Grunde kurz beborstet ist; die sehr kleinen runden Nasenlöcher sind von den Stirnfederchen fast verdeckt. Die Flügel sind mittellang, ziemlich zugerundet und die zweite bis vierte Schwinge ist am längsten. Der Schwanz ist ziemlich breit und wenig ausgeschnitten. Die Füße sind kurz und stämmig mit mittellangen Zehen und schwachen, wenig gekrümmten Nägeln.

Alle Gimpel sind schön gefärbt, die Weibchen schlichter. Allerlei Sämereien, Baumknospen und die Kerne von Beren bilden ihre Nahrung. In ganz Europa, Asien und Nordafrika leben sie als Zug- und Strichvögel und fast ausschließlich im Walde. Sie sind als Stubenvögel hoch geschätzt, manche um ihrer Schönheit, ihres sanften und liebenswürdigen Wesens, einige sodann um ihres vorzüglichen Gesangs und andere um ihrer bedeutenden Gelehrigkeit willen. Da die Verpflegung hier und da bei den einzelnen Gimpeln sich als abweichend zeigt, so muß ich näheres inbetreff derselben bei jeder Art angeben. Bedauerlicherweise verlieren alle Gimpel, gleich mehreren anderen Vögeln, das zarte, schöne, duftige Roth bereits in der ersten Mauser, und dann werden sie unscheinbar, wenn auch nicht unschön, gelbgrau und -braun. Luft-, Licht- und Fütterungsverhältnisse wirken hier erklärlicherweise bedeutsam ein; aber dieselben sind leider noch nicht eingehend genug erforscht und wir kennen bis jetzt weder die Ursachen ausreichend noch weniger haben wir schon einen sichern Weg vor uns, um das Schwinden der schönen rothen Farbe zu verhindern oder dieselbe wieder hervorzubringen. Wol hat man vorgeschlagen, diese Vögel vor und während der Mauser mit frischem, zartem. Grün von allerlei Nadelholz, also mit Tannen-, Fichten-, Kiefern- u. a. Schößlingen zu füttern, bis jetzt liegen aber noch keine Beweise eines befriedigenden Erfolgs vor.

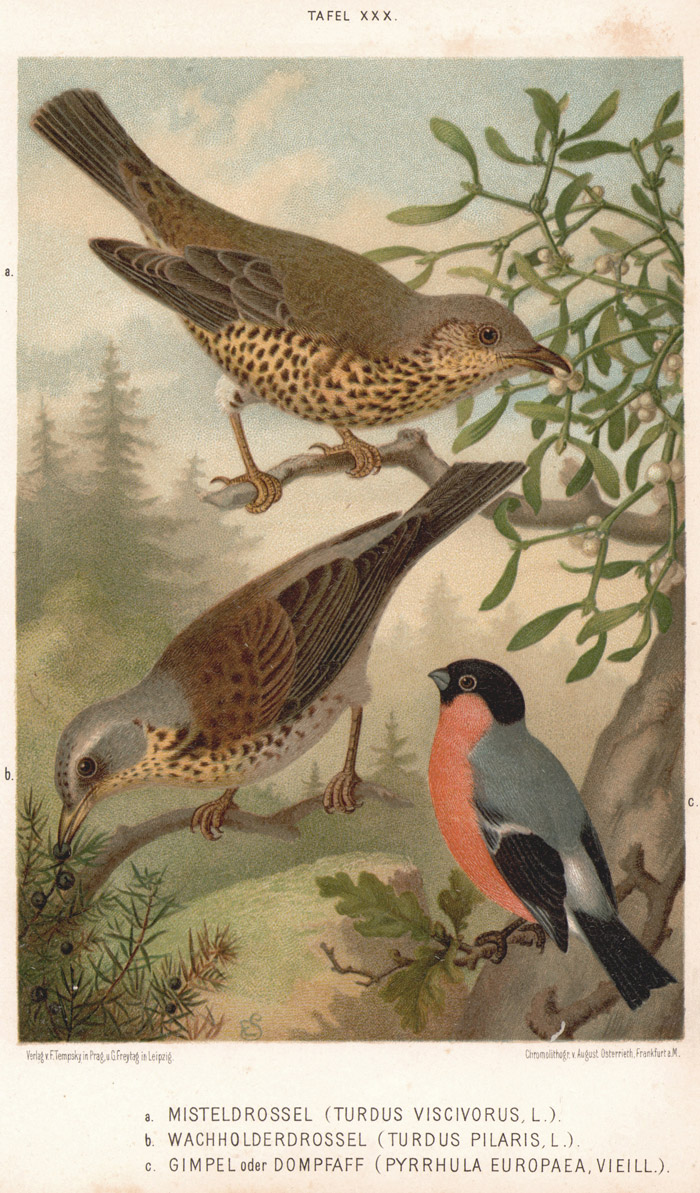

Tafel XXX, Vogel c.

Tafel XXX. Drosseln und Genossen:

a. Misteldrossel (Turdus viscivorus, L.),

b. Wachholderdrossel (T. pilaris, L.),

c. Gimpel (Pyrrhula europaea, Vieill.)

Im fernen Westen von Nordamerika, tief in der Wildniß und weit ab von jeder Civilisation, haben sich Deutsche versammelt, welche meistens aus großen Entfernungen herbeigekommen sind. Vor ihnen steht ein Vögelchen aus der alten Heimat, ein Dompfaff oder Gimpel, dessen eingelernte Lieder: »Was ist des Deutschen Vaterland« und »Ein Sträußchen am Hute« oder »Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein«, Erinnerungen wecken, die ihnen Thränen in die Augen locken; selbst einige Amerikaner, welche zufällig anwesend sind und die doch sonst für dergleichen keinen Sinn haben, lassen sich von der allgemeinen Begeisterung hinreißen und jubeln dem gefiederten Sänger zu. So trägt ein Vögelchen deutsche Gemüthlichkeit in die Ferne, stärkt den Sinn für deutsche Sitte bei Denen, die vom alten Vaterlande losgerissen und in die Prärie oder den Urwald verschlagen sind; so darf die Vorliebe für den gefiederten Hausfreund als ein Band gelten, welches die Deutschen in allen Weltgegenden mit einander verbindet. –

Nur verhältnißmäßig wenige unter unseren Vögeln sind es, welche sich für die Abrichtung zum Nachflöten von Liederweisen fähig zeigen und als sog. ›gelernte‹ Sänger in den Handel gebracht werden; unter ihnen hochobenan steht eben der Gimpel oder Dompfaff. Er ist im übrigen allbekannt als ein schöner und harmloser Vogel.

An Stirn, Oberkopf und Gegend um den Schnabel ist er tiefschwarz, bläulich glänzend; der Rücken nebst Schultern und Unterrücken bis zum weißen Bürzel sind bläulichaschgrau; der Flügel ist schwarz mit zwei grauweißen Querbinden; der Schwanz ist violettschwarz; die Wangen, die Kehle und die ganze übrige Unterseite sind tief zinnoberroth, nur der Unterbauch und die unteren Schwanzdecken sind weiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwarzbraun. Die Größe des Gimpels ist bekannt (Länge 18 cm; Flügelbreite 28 cm; Schwanz 7 cm). Das Weibchen ist dem Männchen ähnlich gezeichnet, aber an der Oberseite bräunlichgrau, im Nacken reiner aschgrau und an der ganzen Unterseite fahl röthlichgrau gefärbt.

In ganz Europa mit Ausnahme des Nordens, wo ihn eine größre Spielart vertritt, ist er heimisch. Die letztre, Großgimpel ( Pyrrhula major, Br.), genannt, ist von einigen Ornithologen als besondre Art hingestellt, doch dürfte dies zweifellos zu weit gegriffen sein. Diese Großgimpel, welche alljährlich in vielen Köpfen von Rußland aus zu uns in den Handel gelangen, sind durch nichts weiter als lediglich die Größe von unseren heimischen Gimpeln verschieden. Obwol in Deutschland nirgends häufig, ist der Dompfaff doch fast überall, wo lichter Laub- oder gemischter Wald mit Wiesen und Äckern wechselt, auch in Feldgehölzen und gleicherweise in gebirgigen wie ebenen Gegenden zu finden. Hier, in lichten Buchen-, Eichen-, Fichten- u. a. Schlägen, auch im jungen Stangenholz, seltner in kleinen Lustwäldchen, steht zu Anfang Mai sein Nest, etwa 1 bis 6 Meter hoch, meistens auf Zweigen dicht am Stamm oder auch in der Spitze eines starken Busches als eine aus Reisern, Halmen, Wurzeln und Flechten gebaute, leichte, mit Thier- und Pflanzenwolle zierlich gerundete Schale, welche ein Gelege von 4 bis 5 Eiern enthält, die grünlichblau, röthlichgrau, röthlichbraun und dunkelviolett gefleckt und gepunktet sind und einen Fleckenkranz am dickern Ende haben. Sie werden vom Weibchen allein in 14 Tagen erbrütet, während das Männchen dieses und späterhin auch die Jungen, mit jenem gemeinsam füttert, und zwar werden die letzteren anfangs mit allerlei weichen Kerbthieren und zarten Pflanzentheilen und dann mit im Kropf erweichten Sämereien ernährt. Obwol der Gimpel überaus sanft, harmlos und friedlich ist, so vertheidigt das Pärchen doch die Brut gegen Feinde, wie z. B. die kleineren Würger und selbst dem eierraubenden Buben fliegt das Weibchen manchmal muthvoll entgegen. Das Jugendkleid ist an Stirn und Kehle düsterbräunlichweiß; an der ganzen Oberseite röthlichbraungrau, die Flügel sind schwarz mit gelbgrauen Binden; der Bürzel ist weiß, der Schwanz schwarz; die Unterseite ist röthlichgelbgrau. Das junge Männchen ist bereits im Nest daran zu erkennen, daß es an der Brust einen bemerkbar röthlichen Anflug hat, während beim jungen Weibchen die Brust reingrau ist. Nachdem die zweite Brut zu Mitte des Monats Juli aufgebracht und flügge geworden, schweift die Familie lange Zeit umher und wir sehen die Gimpel dann im hurtigen leichten Fluge, weithin in Wellenlinien, vor dem Niedersetzen schwebend und auf der Erde ungeschickt schief seitwärts hüpfend, hin und her schweifen. Der Gesang ist unbedeutend und besteht nur in einigen sanft flötenden Tönen, welche mit knarrenden und krätschenden abwechseln und gleicherweise eifrig vom Männchen und Weibchen, vom letztern aber nur leise vorgetragen werden. Der Lockton klingt flötend diü, diü und dann dütdüt. In der Erregung zucken sie mit den Flügeln und schwippen seitwärts mit dem Schwanz, indem sie den letztern ruckweise ausbreiten und wieder schließen. Etwa im Oktober wandert die Familie südwärts, frühmorgens hochfliegend, zur Überwinterung bis Spanien oder Griechenland, während dann vom Norden her andere in Scharen bis zu etwa 30 Köpfen bei uns einrücken, sodaß wir auch im Winter immerfort Gimpel bei uns sehen! Ihre Nahrung besteht in allerlei Waldbaum-, ebenso Krautsämereien; vornehmlich gern verzehren sie Hanf-, Mohn-, Hirse- und sodann die Samen von Wachholder- und Vogelberen, Hagebutten u. a., deren Fleisch sie, ebenso wie die Kernbeißer, fallen lassen. Im Frühjahr fressen sie aber auch allerlei Baumknospen, und da sich dann manchmal mehrere Gimpel aus bestimmten Obstbäumen einfinden, so können sie wol bedeutenden Schaden verursachen; um deswillen ist der schöne und sonst so harmlose Vogel in manchen Gegenden, so z. B. in Westfalen, sehr verhaßt. Kerbthiere frißt der Gimpel nur während der Brutzeit. Als Wildfang wird er in beträchtlicher Anzahl gefangen, und, wie erwähnt, vornehmlich von Rußland aus in den Handel gebracht. Er läßt sich mit Schlingen, Leimruten, Sprenkeln u. a. unschwer überlisten und ebenso meistens auch leicht eingewöhnen; er wird dann nur mit Rübsen und Mohnsamen nebst etwas eingeweichtem Weisbrot, Grünkraut und Apfelschnittchen ernährt und in besonderen kleinen sog. Gimpelbauerchen in den Handel gebracht. Als der eigentliche Liebling für die Stubenvogel-Liebhaberei erscheint aber der abgerichtete oder ›gelernte‹ Gimpel. Dies sind immer Vögel, welche noch nackt aus dem Nest genommen, aufgepäppelt und dann am besten durch Vorpfeifen mit dem Munde oder auch durch eine sog. Vogelorgel abgerichtet werden. So lernen sie eine bis drei Melodien richtig und zuverlässig, ohne eine mit der andern zu verwechseln, nachflöten; und dies geschieht immer unter wunderlichen Geberden, Verbeugungen u. s. w. Solche Vögel haben erklärlicherweise einen sehr hohen Werth, und gelangen in zahlreichen Köpfen, unter denen die meisten freilich sog. Stümper sind, die kaum eine Weise ganz richtig nachflöten können, auf den Vogelmarkt; auch werden sie alljährlich in beträchtlicher Anzahl nach fernen Welttheilen, so namentlich nach Nordamerika ausgeführt. Der abgerichtete Gimpel muß natürlich überaus sorgsam gehalten und verpflegt werden; dann dauert er wohl 8 bis 10 Jahre gut aus. Infolge unzweckmäßiger Ernährung, sowie mangelhafter Luft- und Lichtverhältnisse, verliert der Wildfang nur zu bald sein schönes Roth und der aufgepäppelte Vogel bekommt es überhaupt nicht. Bedauerlicherweise sind wir trotz aller reichen Erfahrungen, welche wir, namentlich in den letzteren Jahrzehnten, in der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht gewonnen, leider doch noch keineswegs dazu gelangt, die hier obwaltenden Verhältnisse ausreichend zu ergründen und ihre Folgen zu bekämpfen. Übrigens ist der Gimpel, selbstverständlich nur der unabgerichtete Wildfang, bereits mehrfach, in Flugkäfigen im Freien, aber auch in der Vogelstube, gezüchtet worden, und da die Gimpelnester infolge des Ausraubens im Freien immer knapper werden, so wird man bald dahin streben müssen, die Gimpel möglichst zahlreich zu züchten. (Nähere Anleitung für alle derartige Züchtungen von Sing- und Schmuckvögeln ist in meinem »Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht« zu finden). Auch Mischlinge vom Gimpel mit Kanarienweibchen sind bereits mehrfach gezogen. Seiner Volksthümlichkeit entsprechend hat er natürlich auch viele Namen: Bollen- und Bullenbeißer, Broinmeis, Domherr, Blut-, Deitsch-, Gold-, Laub-, Loh- und Rothfink, Gieker, rostbrüstiger und schwarzköpfiger Gimpel, Golle, Güper, Gumpf, Hahle, Liebig, Lübig, Luch, Lüch, Lüff, Pfäfflein, Rothgimpel, -Schläger und -Vogel, Schnigl und Schnil.

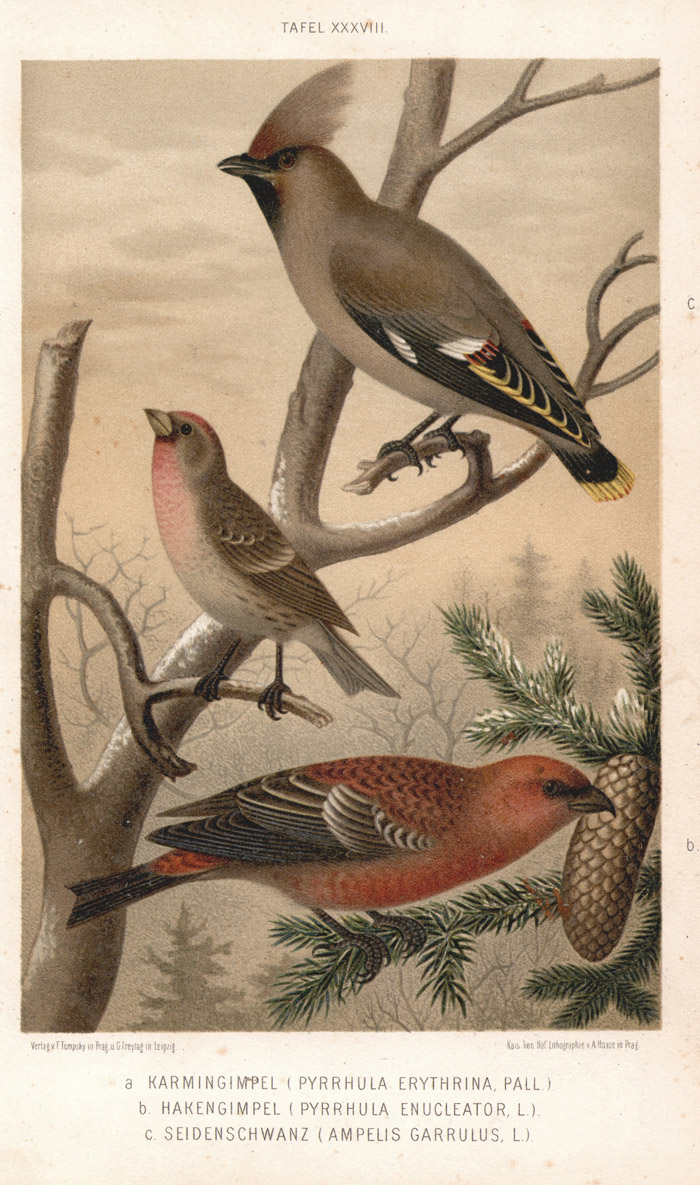

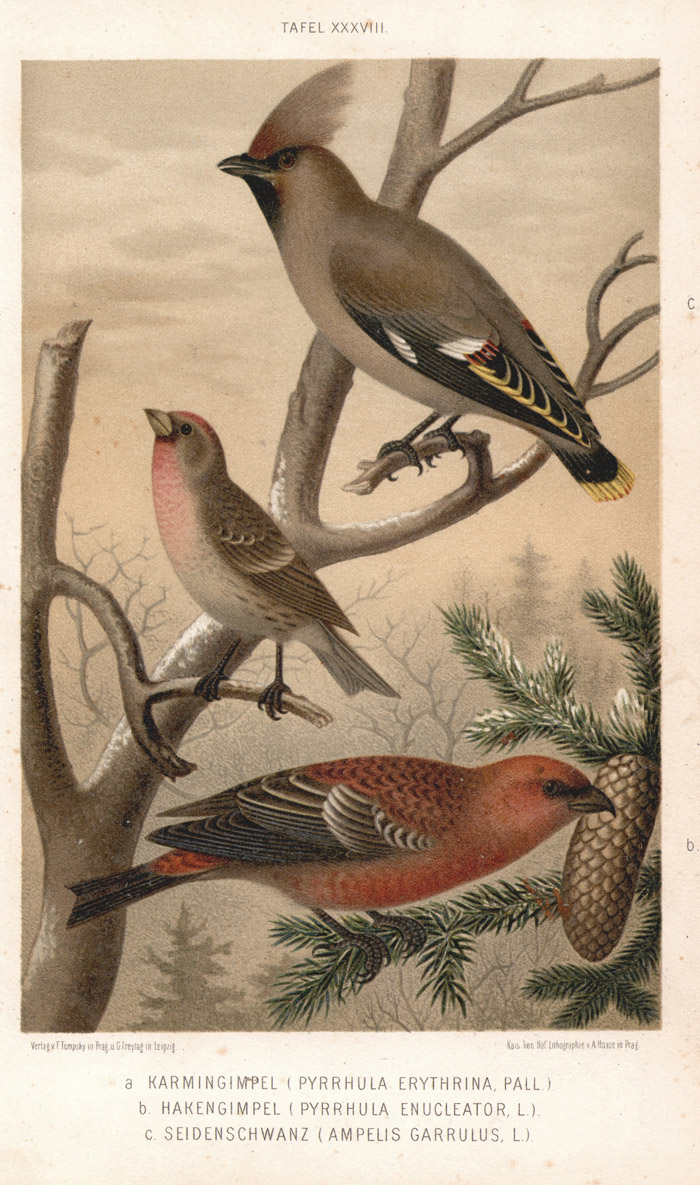

Tafel XXXVIII, Vogel a.

Tafel XXXVIII. Nordische Wanderer:

a. Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, Pall.),

b. Hakengimpel (P. enucleator, L.),

c. Seidenschwanz (Ampelis garrulus, L.)

Im Gegensatz zum vorigen ein hervorragender Sänger, welcher sich aber nicht zum Lieder-Nachflöten abrichten läßt (mindestens ist seine Begabung nach dieser Seite hin noch nicht festgestellt worden), erscheint der Karmingimpel zugleich als einer der schönsten unter unseren Finkenvögeln.

Er ist an Kopf, Kehle, Oberhals und Bürzel lebhaft karminroth; Hinterhals und Rücken sind braungrau, dunkler röthlich gefleckt; die Schwingen sind dunkelbraun, an der Außenfahne gelblichweiß und röthlich gesäumt, über den Flügel laufen zwei weißliche Querbinden; die Schwanzfedern sind graubraun, heller grau und röthlich gesäumt; die Brust ist blasser rosenroth als die Oberseite; der Unterleib und die unteren Schwanzdecken sind weißlichgraubraun; der Schnabel ist röthlichgrau, die Augen sind dunkelbraun und die Füße dunkelfleischroth. In der Größe bleibt er ziemlich bedeutend hinter dem vorigen zurück, namentlich erscheint er schlanker (Länge 15 cm; Flügelbreite 26 cm; Schwanz 6 cm); Das Weibchen ist an der Oberseite düsterolivengrünlichbraun und jede Feder heller gesäumt; der Bürzel ist gelblichgrün; die Schwingen und Flügeldecken sind braungrau, heller gerandet und die letzteren sind dicht quergestreift; die Brust ist fahlbräunlichgrau mit braunen Längsflecken; der Unterleib ist düsterweiß auch ist es ein wenig kleiner. Das Jugendkleid ist grünlichbraungrau mit fahl gelbgrünem Bürzel; die ganze Unterseite ist düsterbräunlichweiß mit fahlbraunen Flecken. Nach dem ersten Federwechsel kommt nur wenig Roth im Gefieder zum Vorschein und erst im dritten, selbst im vierten Jahr, tritt die glänzendrothe Färbung vollkommen hervor.

Auch den Karmingimpel dürfte ich hier eigentlich kaum mitzählen, denn er ist im Osten von Europa, von den Ostseeprovinzen über Polen, Galizien, Mittel- und Südrußland und dann auch in Mittelasien bis Kamschatka heimisch; aber er kommt zunächst als Wandergast im Winter manchmal nach dem östlichen Deutschland bis Schlesien und zuweilen hat man ihn auch nistend hier und da beobachtet; ja er soll sogar in Schleswig gebrütet haben. Tiefliegende Wälder mit feuchtem Boden, sowie vorzugsweise die mit Weidendickicht und Schilf bewachsenen See- und Flußufer, selbst wenn sie keinen hohen Baumwuchs haben, bilden seine Aufenthalts- und Brutbezirke, und hier steht das Nest, meistens nicht höher als 2 Meter, im Dickicht, vielfach in großen Wachholdersträuchern, aber auch im Schwarz- u. a. Dorn, in wilden Obstbäumen u. drgl., als eine aus Wurzeln und Grasblättern locker gewebte Mulde, welche mit zarten Würzelchen, Gräserrispen und langen Pferdeharen ausgerundet ist und fünf bis sechs blaugrüne, fein purpurbraun und schwärzlich gepunktete und gestrichelte Eier enthält. Alljährlich soll nur eine Brut und zwar im Juni stattfinden, doch ist dieselbe bisjetzt wol leider noch kaum ausreichend beobachtet. Im wesentlichen, so auch in der Ernährung, gleicht der Karmingimpel unserm Dompfaff, nur erscheint er mehr lebhaft und beweglich; im schnurrenden Fluge, weithin bogenlinig dahinschießend und nicht so ungeschickt auf der Erde hüpfend, lebt er vom Frühjahr an pärchenweise, während nach der Brut die Familie nahrungsuchend umherschweift; dann sammeln sie sich zu großen Scharen, welche den Winter hindurch aus einer Gegend in die andre, aber gewöhnlich nicht auf weite Entfernungen hin, streichen. Seine Locktöne erschallen hüz, wiihi und hellpfeifend dio, und sein Gesang erklingt so anmuthig und schön, daß derselbe zu den vorzüglichsten unter denen aller Finkenvögel gezählt werden darf, während er zugleich auch in jeder andern Hinsicht als ein angenehmer Stubenvogel gelten kann. Daher wird er in Schlingen oder auf Leimruten, mit Flachssamen geködert, eifrig gefangen; zu uns gelangt er indessen verhältnißmäßig selten und meistens nur einzeln. Man hält ihn als Sänger allein im Bauer, doch auch im Gesellschaftskäfig, da er verträglich ist, oder in der Vogelstube; ich habe ihn auch in der letztern bereits gezüchtet. Bedauerlicherweise aber verliert er nach der ersten Mauser regelmäßig das prächtige Roth und dann bleibt er dunkelbräunlichgelb gefärbt. Er wird auch Brandfink, rothhäubiger Fink, Karminfink und -Hänfling, Karmin- und rother Zeisig genannt.

könnte eigentlich noch weniger als der vorige zu unseren Vögeln der Heimat gezählt werden, denn er lebt in den lichten gemischten Waldungen oder buschreichen Flußniederungen des nördlichen Asiens; da er jedoch im Winter auf weite Entfernungen hin durch Rußland bis nach Ungarn und sogar bis tief nach Deutschland hinein streicht, so gehört er doch zu unseren Wintergästen und ich darf ihn hier immerhin, wenigstens beiläufig, erwähnen. Er ist ein sehr schöner Vogel.

Kopf und Hals sind braungrau, lebhaft karminroth überflogen; Rücken und Schultern sind dunkelbraun mit rothen Streifenflecken; der Bürzel ist rosenroth; die oberen Schwanzdecken sind rosenroth mit dunkelbraunen Schaftflecken; die Schwingen sind dunkelbraun, rosenroth gesäumt und bräunlichweiß gekantet; die großen Deckfedern sind braun, rosenroth gesäumt mit breitem weißem Ende, wodurch zwei weiße Querbinden über den Flügel gebildet werden; die Schwanzfedern sind dunkelbraun, rosenroth gesäumt; Kehle und Brust sind rein rosenroth; die übrige Unterseite ist weiß, jedes Federchen rosenröthlich gesäumt; der Schnabel ist röthlichgrau, die Augen sind braun und die Füße bräunlichgelb. In der Größe steht er zwischen dem Karmingimpel und Dompfaff (Länge 16 cm; Flügelbreite 27,5 cm; Schwanz 7 cm). Das Weibchen ist an der ganzen Oberseite lerchenfarbig grau, nur an der Stirn lebhaft roth, am Bürzel hellröthlich; Kehle und Hals sind blaßröthlich; jede Feder mit braunem Schaftfleck; die Unterseite ist düsterweiß, an den Seiten gleichfalls mit braunen Schaftflecken.

In der Ernährung sowol als auch im Nisten und in allen übrigen Eigenthümlichkeiten gleicht er dem Karmingimpel durchaus. Da er neben seiner Schönheit auch ein sehr angenehmer Sänger ist, so hat er für uns großen Werth als Stubenvogel; in dieser Hinsicht aber müssen wir es sehr bedauern, daß er nur äußerst selten zu uns in den Handel gelangt. Alles was ich beim vorigen über die Haltung und Verpflegung gesagt, gilt auch inbetreff seiner und ich brauche also nichts weiter hinzuzufügen.

Tafel XXXVIII, Vogel b.

Tafel XXXVIII. Nordische Wanderer:

a. Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, Pall.),

b. Hakengimpel (P. enucleator, L.),

c. Seidenschwanz (Ampelis garrulus, L.)

ist wiederum gleich dem vorigen Wintergast bei uns, welcher, im hohen Norden von Europa, Asien und Amerika heimisch, nur wenn die Witterung sehr kalt ist, bis Nord- und Mitteldeutschland streichend herabkommt, aber unregelmäßig hier erscheint; ich darf ihn daher gleichfalls nur beiläufig mitzählen.

Er ist an Kopf und Hals fast karmoisinroth; an Rücken und Mantel dunklerroth mit aschgrauem Schein; der Bürzel ist reinroth; die ersten Schwingen sind schwarzbraun, gelbgrau gesäumt und am Grunde karminroth gekantet, die zweiten Schwingen sind weiß gesäumt; die großen Flügeldecken sind bräunlichroth, weißlich gekantet, die mittleren sind bräunlichroth mit großem weißem Endfleck und die kleinen sind dunkelbraun und roth gekantet (hierdurch sind zwei breite weißliche Querbinden über den Flügel gebildet); die Schwanzfedern sind schwarzbraun mit gelblichgrauen, röthlich angehauchten Säumen, die äußersten jederseits weißlich gesäumt; die Unterseite ist heller und matter roth als die obre; die Brust- und Bauchseiten, Unterleib und die unteren Schwanzdecken sind röthlichaschgrau; der Schnabel ist dunkelbraun, am Grunde fahl gelblich, die Augen und Füße sind braun. Er ist noch bedeutend größer als der Dompfaff (Länge 22 cm; Flügelbreite 35 cm; Schwanz 8 cm). Das Weibchen ist an Kopf und Hals düsterockergelb, an der ganzen übrigen Oberseite gelblichaschgrau, an der Unterseite heller graugelb; auch ist seine Größe etwas geringer. Das Jugendkleid ist dem des Weibchens fast gleich, am ganzen Körper vorwaltend ockergelb mit aschgrauem Schein.

In der Ernährung ist er mit den vorigen übereinstimmend, doch soll er weit mehr Kerbthiere als jene fressen. Bei der Ankunft aus dem Norden zeigt er sich nichts weniger als scheu, bleibt dicht vor der Flinte ruhig sitzen und läßt sich herabschmettern und ebenso in allen möglichen Fangvorrichtungen ungemein leicht überlisten, ja sogar ›dupfen‹ d. h. mit der an einer leichten Stange befestigten Schlinge oder Leimrute erhaschen. Bei der Rückkehr aber zeigt er sich gewitzt und vorsichtig. Im ganzen Wesen gleicht er den Verwandten, indem er ebenso schnell und gewandt dahin fliegt, vor dem Niedersetzen schwebend, ungeschickt auf Boden hüpft, aber hurtig und gewandt durch das Gebüsch schlüpft. Sein Nest steht bis etwa vier Meter hoch auf jungen Nadelholzbäumen und ist aus Reisern, Halmen, Würzelchen, Flechten und Mos als eine dickwandige offne Mulde geformt und mit Haren ausgerundet. Regelmäßig vier grünlichblaue, dunkelbraun, violettgrau und braunroth gepunktete und gefleckte Eier bilden das Gelege und werden vom Weibchen allein in 14 Tagen erbrütet. Übrigens ist der Brutverlauf erst wenig erforscht. Der Lockton erschallt flötend hiü und der leise Gesang ertönt sehr wohllautend und wechselreich flötend, namentlich eifrig im Frühling, doch auch fast das ganze übrige Jahr hindurch. In der Gefangenschaft singt er sehr fleißig und anhaltend, auch ist er um seiner Schönheit willen beliebt, aber er verliert ebenso wie die Verwandten nur zu bald sein prächtiges Roth. Hinsichtlich der Verpflegung ist das bei den vorigen Gesagte zu beachten, doch soll man ihm auch, namentlich zur Mauserzeit, frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer und sodann ihm und allen Gimpeln überhaupt frische zarte Schößlinge von Kiefern, Fichten oder Tannen geben, weil durch die Einwirkung dieses Futters, wie man behauptet, nach der Mauser das schöne Roth wieder hervorgebracht wird. Er heißt auch Fichtengimpel, und -Hacker, Hakenfink, Hartschnabel, Kernfresser, Kräppenfresser, fälschlich Kernbeißer, Kreuzschnabel und größter Kreuzschnabel und wunderlicherweise Parisvogel, finnischer und Pariser Papagei.