|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als die nächsten Verwandten der Lerchen und der eigentlichen Finken zugleich, mit beiden in vieler Hinsicht übereinstimmend und doch von diesen wie von jenen durchaus verschieden, erscheinen die Ammern. Auch sie gehören zu den bekanntesten Vögeln unserer heimischen Fluren und sie sind gleicherweise für den Landbau nützlich, durch Vertilgung von Ungeziefer und Unkrautsämereien; nur selten verursachen manche Arten Schaden, dadurch, daß sie schwarmweise in das reifende Getreide einfallen. Ihre Nahrung besteht fast ausschließlich in mehlhaltigen, also Getreide- und Gräsersämereien, nebst kleinen weichen Kerbthieren, nicht aber in ölhaltigen Samen.

Gedrungner und mehr dickleibig als die Finken, nicht so hochbeinig wie die Lerchen, treten sie in folgenden Kennzeichen uns entgegen. Der Kopf ist verhältnißmäßig dick und dem der Lerchen ähnlich, der kleine, kurze Schnabel aber ist kegelförmig, doch spitz, an der Wurzel dick, vorn zusammengedrückt, der Oberschnabel schmäler als der untre, in welchen der erstre hineinpaßt, während er am Gaumen einen zum Ausspelzen der Körner dienenden Höcker hat. Die Flügel sind mittellang und die zweite oder dritte Schwinge ist am längsten. Der Schwanz ist ziemlich lang, breitfedrig, gerade oder ausgeschnitten. Das reiche, doch lockre Gefieder ist meistens schlicht gefärbt, aber bei einigen Arten erscheinen die Männchen recht prächtig, mindestens stets lebhafter als die Weibchen. In der Größe stimmen sie etwa mit den Lerchen überein, doch sind sie schlanker und ein wenig höherbeinig. Das Jugendkleid gleicht manchmal, aber nicht immer, dem schlichtern Weibchen. Die verhältnißmäßig kurzen und mäßig starken Füße haben lange Zehen, und die hintre ist spornartig verlängert; sie haben also den Lauffuß ebenso wie die Lerchen. Trotzdem aber sitzen sie sämmtlich gern auf Baumzweigen.

Ihre Verbreitung erstreckt sich über alle Welttheile mit Ausnahme von Australien, doch bilden nördlich gelegene Länder vorzugsweise ihre Heimat. Äcker und Wiesen, niedriges, lichtes Gebüsch, aber ebenso Rohrdickichte, sind ihre Aufenthaltsorte. Zur Nistzeit leben sie meistens parweise, einige Arten sind auch dann gesellig, und nach derselben sammeln sie sich oft zu sehr vielköpfigen Schwärmen an, von denen manche umherstreichen, andere wandern. Alle Ammern sind ruhig, trotzdem zeitweise recht lebhaft und nicht ohne Anmuth; sie fliegen ruckweise, weithin in Bogenlinien, auf der Erde bewegen sie sich nicht besonders gewandt hüpfend, seltner schreitend. Durch ihren langgezognen, zirpenden Lockton verrathen sie sich dem Vogelkenner schon von weitem. Ihr Gesang ist unbedeutend, erschallt zirpend und zischend, und trotzdem ist der mancher Arten volksthümlich beliebt und von den Dichtern besungen. Immer am Boden oder im niedrigen Gebüsch steht das Nest, als eine große, offne Schale, welche innen recht kunstfertig gerundet ist. Das Gelege von vier bis sechs buntfarbigen, bespritzten, gepunkteten, namentlich aber an Harstrichzeichnung zu erkennenden Eiern, wird von beiden Gatten des Pärchens abwechselnd in 13 bis 14 Tagen erbrütet, und gleicherweise werden die Jungen vornehmlich mit Kerbthieren und im Kropf erweichten Sämereien aufgefüttert.

Einige Arten, so namentlich der Gartenammer oder Ortolan, wurden bereits im Alterthum in der Gefangenschaft gehalten, gemästet und als Leckerei verzehrt; letztres geschieht auch wol noch heutzutage, da diese Ammern zur Herbstzeit ungemein fett werden. Für die Stubenvogel-Liebhaberei haben sie im allgemeinen geringe Bedeutung; nur einige vorzugsweise schöne fremdländische Arten sind als Käfigvögel beliebt, die einheimischen dagegen, obwol auch sie recht hübsch sind, werden nur selten gehalten, weil sie sich ungeschickt benehmen oder unbeweglich stillsitzen, als Sänger werthlos sind, sich auch meistens bald zu fett fressen und eingehen. Hinsichtlich der Haltung und Verpflegung im Käfig gilt von ihnen das von den Lerchen Gesagte, aber ihre Behausung muß, wenn auch im wesentlichen so wie ein Lerchen- oder Finkenkäfig eingerichtet, doch immer möglichst geräumig und mit Sitzstäben versehen sein. Als Fütterung bekommen sie allerlei mehlhaltige Sämereien, namentlich Hafer, zur Sommers- und Frühlingszeit aber auch etwas Weichfutter und Grünkraut; zur Mauserzeit reichlicher Weichfutter oder frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer. Bis jetzt sind sie erst wenig oder noch garnicht gezüchtet.

Tafel XXXVII, Vogel b.

Tafel XXXVII. Straßengäste:

a. Sperling oder Haussperling (Fringilla domestica, L.),

b. Goldammer (Emberiza citrinella, L.),

c. Nebelkrähe (Corvus cornix, L.)

Schreiten wir, gleichviel zu welcher Jahreszeit, den unabsehbar langen, geraden Landweg entlang, so treten uns, abgesehen von einigen zufälligen Begegnungen, gewisse Vögel regelmäßig entgegen. Wir könnten sie füglich die Vögel der Kunstwege oder meinetwegen der Chausseen nennen. Es sind verhältnißmäßig wenige Arten, die sich hier vorzugsweise aufhalten und zwar: beide Sperlinge, Goldammer, Fett- oder Gartenammer, Haubenlerche, in der Nähe vom Obstgarten ein rothrückiger und ein großer Würger, wo der Weg durch einen Hain oder lichten Vorwald führt, ein Fliegenschnäpper, ein Rothschwänzchen, dann zeitweise ein Flug Stiglitze, eine Nebel- oder Rabenkrähe, auch eine Elster, im Herbst streichend Schwärme von Drosseln, welche die berentragenden Ebereschen überfallen, gleicherweise Flüge von Gimpeln, Seidenschwänzen und anderen gefiederten Wanderern.

Auf einem Stein am Wege sitzend, wiederspiegelt sich förmlich im Schein der Sonnenstralen ein Vogel, welcher zu den schönsten in unseren einheimischen Fluren gehört, aber nirgends recht beachtet wird, weil er als gemein gilt. Nur der Dichtermund weiß von ihm zu sagen:

»Horch, ein Vöglein singet,

Wie, wie hab' ich dich lieb!«

Oder er übersetzt seinen einfachen Sang in: »Hab', hab' dich von Herzen lieb!«

Er ist ein echter Ammer in seinem ganzen Wesen. An Oberkopf, Stirn und am ganzen Unterkörper lebhaft zitrongelb, erscheint er an den Seiten rostroth gefleckt, an den Bauchseiten mit schmalen, dunkelen Längsflecken; die ganze übrige Oberseite ist grünlichroströthlichgelb, dunkelbraun gefleckt, Nacken- und Halsseiten sind reiner grün; Schwingen und Flügeldecken sind hellgelb gesäumt, wodurch zwei Querbinden über den Flügel sich bilden; der Bürzel ist rostroth; der Schwanz ist schwarzbraun, jede Feder grünlichgelb gesäumt und mit weißem Keilfleck; der Schnabel ist mattblau, die Augen sind dunkelbraun und die Füße hell fleischroth. Das Weibchen ist an der ganzen Oberseite düstrer graugrün, an der Unterseite matter grüngelblich grau; das schöne, lebhafte Gelb fehlt ihm. Die Größe ist ein wenig geringer als die der Feldlerche (Länge 17 cm; Flügelbreite 27 cm; Schwanz 7 cm).

Die Verbreitung des Goldammers reicht etwa von der Mitte Schwedens südwärts über das ganze Europa und auch in Asien, besonders Sibirien ist er heimisch. Überall, wo Buschwerk mit Wiesen und Äckern wechselt, ist er zahlreich vorhanden und eigentlich kommt er allenthalben vor, mit Ausnahme des düstern Hochwalds und ebensowenig hält er sich im hohen Gebirg auf. Da sitzt das prächtige Männchen, nichts weniger als scheu, sondern ungemein zutraulich, dicht vor uns und lockt mit seinem rauhklingenden ßit, ßit das Weibchen, jubelt ihm dann auch seinen Liebessang entgegen zißzißzißzißiß, ßi, ßiäh. Darauf schlüpfen sie beide, anscheinend recht plump, doch munter und sehr beweglich durch das Gebüsch, kommen auf den Acker, wo sie ungeschickt hüpfend ihre Nahrung suchen. Wenn wir näher treten, fliegen sie leicht und hurtig auf und weithin in Bogenlinien davon. Suchen wir dort, wo sie eingefallen sind, im niedrigen Gesträuch, so finden wir bald das Nest, gewöhnlich dicht über der Erde, manchmal an derselben, selten mehr als einen Meter hoch, auf einer Unterlage von trocknem Laub aus Stengeln, Halmen und Fasern, sehr dickwandig geschichtet, innen aber mit langen Pferdeharen sauber ausgerundet. Obwol der Goldammer ein ungemein harmloser und friedlicher Vogel ist, so vertheidigt er doch kampfesmuthig und hitzig seinen kleinen Nistbezirk gegen jeden Eindringling der eignen Art, seltner auch gegen andere etwa gleichgroße Vögel. Das Gelege bilden recht veränderliche, düsterweiße, gelbliche, röthliche u. a., grau und röthlichbraun bespritzte, gepunktete, namentlich aber mit Äderchen oder richtiger gezackten Harstrichen gezeichnete Eier, welche in 14 Tagen von beiden Gatten des Pärchens erbrütet werden. Gleicherweise füttern sie gemeinsam die Jungen fast nur mit weichen Kerbthieren auf. Das Jugendkleid ist düster grünlichgrau, dem des Weibchens ähnlich, und unterseits heller. Die erste Brut geht zu Ende des Monats April vor sich, die zweite im Juni und selten folgt dann noch eine dritte. Nach Beendigung der letzten Brut schweifen die Goldammern zunächst familienweise umher, dann sammeln sie sich zu immer größeren Scharen an und wo sie nun in das reifende Getreide einfallen, verursachen sie nicht selten erheblichen Schaden. Dann weiterhin streichen die Schwärme auch mit Sperlingen, Haubenlerchen u. a. gesellig zusammen auf den Stoppelfeldern umher und in der Noth des Winters kommen sie auf die Straßen der Städte und Dörfer und namentlich vor die Scheunen nahrungsuchend.

Die volksthümliche Bedeutung, welche dieser Vogel hat, gibt sich in seinen vielen Namen kund: Ammer, Ammeritz, Emmerling, Gaal-, Gaul-, Geel- und Goolammer, Geelfink, Geelgans, Geelgerst, Geelgöschen, Geelemmerle, Gelbgans, Gelbling, Gröning und Grünschling. Der Volksmund beschäftigt sich vielfach mit ihm und kleidet seinen Ruf in Worte: »S'ist, noch früh – hü!« Im harten Winter läßt er ihn bettelnd jammern »Bu'r, ein Körnken!« Und in der milden Jahreszeit, wenn Nahrung allenthalben reichlich vorhanden ist, soll ein Ruf eine ganz andere, gar höhnische Bedeutung haben.

Kaum irgend ein andrer Vogel läßt sich so leicht überlisten; in Schlingen, auf Leimruten, in allerlei Netzen, mit Lockbüschen und Vogelherd, selbst im Meisenkasten, auch unter einem Sieb oder Brett in Ställen u. a. m., und am ehesten mit Hafer als Köder wird er gefangen. Zuerst ungemein ungeberdig, gewöhnt er sich jedoch leicht ein, wird auch recht zahm und dauert wol mehrere ja selbst bis 10 Jahre aus. Als Sänger hat er aber garkeinen Werth, sodann bleibt er im Bauer immer ungeschickt und verliert allmälig die schöne gelbe Farbe. Außerdem frißt er sich leicht zu fett oder er geht an schwerer Mauser und Abzehrung zugrunde. Im Gesellschaftskäfig ist er verträglich und man hält ihn daher vornehmlich in solchen, die im Freien stehen. Die Fütterung besteht hauptsächlich in Hafer, Mohn, Hirse und zur Mauserzeit mit Zugabe von Ameisenpuppen, Mehlwürmern oder gehacktem frischen Fleisch, auch gibt man wol Brot und allerhand Speiseabfälle; dabei hält er sich jedoch keineswegs so gut.

Wenn wir auf einem Feldwege dahin fahren, so zirpt uns wol hier und da von einem Baum herab der Gartenammer sein sanftes gih und zit entgegen oder er flötet seinen Sang, welcher dem des Goldammers ähnlich, jedoch ein wenig angenehmer erklingt. Bei unserm Nahen fliegt er davon im Bogen etwa hundert Schritte weiter, setzt sich ebenso auf einen andern Baum und zirpt oder singt wie vorher. So läßt er sich eine weite Strecke vorwärts treiben, bis er dann im Bogen zu seinem ursprünglichen Standort zurückfliegt. Auch an Waldrändern, in lichten Gehölzen und Hainen und überall wo Hecken und andres niedriges Gebüsch mit Wiesen, Sumpf und Gewässern wechseln, besonders an den Ufern der Flüsse und Bäche, immer aber nur in fruchtbaren Gegenden können wir ihn sehen, während er in den öden mit magerm Sandboden fast allenthalben fehlt. Seine Verbreitung erstreckt sich nahezu über ganz Europa, und namentlich zahlreich ist er im Süden, auch in Mittel-Asien ist er heimisch.

Als ein harmloser und friedlicher Vogel, welcher in seinem ganzen Wesen dem Goldammer überaus ähnlich erscheint, fällt er wenig ins Auge, weil er schlicht gefärbt ist.

An der ganzen obern Seite ist er röthlichbraun; ein Kreis ums Auge und ein Streif vom Schnabel unterhalb der Wange jederseits sind strohgelb; Zügel und Wangen sind gelbgrau; der Rücken ist röthlichbraun mit dunkelen Längsflecken; die Flügel sind dunkelbraun, die Schwingen und Deckfedern grünlich gekantet und röthlichgelb gespitzt, wodurch zwei helle Querbinden über den Flügel gebildet sind; der Schwanz ist schwarzbraun, jede Feder grünlichgelb gesäumt und mit großem, weißem Keilfleck gezeichnet; der Vorderhals ist strohgelb, Kehle, Hals und Oberbrust sind aschgrau, grünlich überflogen, die Brust und Seiten röthlichgelb; der Unterleib und Unterschwanz sind fahl rostroth; der Schnabel ist fleischfarben, die Augen sind braun, die Füße fleischroth. Das Weibchen ist an Kopf und Hinterhals bräunlich aschgrau mit dunkleren Schaftflecken, am Rücken grauer röthlichbraun, schwarzbraun gefleckt, an der Kehle braun gefleckt: an der Unterseite ist es fahlockergelb, an den Brust- und Bauchseiten röthlichgelb und außerdem matter in allen Farben. Die Größe ist kaum bemerklich geringer als die des Goldammers.

Als Zugvogel kommt diese Art zu Ende des Monats April bei uns an und macht nur jährlich eine Brut im Mai. Auch das Nest und Gelege ebenso wie die Nahrung sind mit denen des Goldammers wesentlich übereinstimmend. Das Gelege bilden grauweiße, aschgrau und schwarzbraun gefleckte und gestrichelte, mit unregelmäßigen, verloschenen Flecken und Harzügen gezeichnete Eier, und das Jugendkleid unterscheidet sich von dem des alten Weibchens nur durch etwas mattere Färbung. Bereits zu Ende des Monats August zieht er familienweise südwärts und zwar bis West- und Ostafrika.

Im übrigen ist der Gartenammer allenthalben bekannt und man heißt ihn auch nach seinem lateinischen Namen Ortolan, ferner Feld- und Fettammer, Gärtner, Grünzling, Heckengrünling, Hutvogel, Kornfink und Windsche. Von diesen Namen sind einige recht unpassend.

Seit dem Alterthum her durch seine Schmackhaftigkeit berühmt, gilt der Ortolan bis zum heutigen Tage als ein Leckerbissen, und gleicherweise, wie ihn schon die Römer mästeten, wird er noch gegenwärtig in den Ländern ums Mittelmeer, besonders in Italien, Südfrankreich, Griechenland und selbst in Süddeutschland in großer Anzahl gefangen und zum Theil blos gerupft und in Mehl oder Hirse verpackt, zum Theil in gewürztem Essig eingemacht, in alle Welt verschickt. Da alle Ammern, wie erwähnt, zu den eifrigen Kerbthierfressern gehören, so ist solche Massenvertilgung zu bedauern – immerhin aber sind die Fettammern u. a. doch, sowol in Hinsicht des Nutzens für den Naturhaushalt, wie der Belebung von Feld und Wald, gewiß eher zu entbehren, als die herrlich singenden und viel nützlicheren Lerchen und Drosseln.

Auch für den Käfig wird der Gartenammer, wenngleich nur selten und mehr beiläufig, auf Leimruten gefangen. Seine Behandlung und Pflege ist ganz ebenso wie die des vorigen.

In gebirgiger Einöde, am Bergabhang, in Halden und im hochgelegnen Bergthal, hören wir ebenfalls am Lockton zi zizizi! und dem des Goldammers ähnlichen, kürzern, aber klangvollern Sang heraus, daß wir eine verwandte Art vor uns haben und zwar den Zippammer, welcher im Gegensatz zu jenen ausschließlich in Gebirgsgegenden vorkommt. Seine Verbreitung erstreckt sich hauptsächlich auf Südeuropa und zwar ist er in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, auch Süddeutschland, am Rhein und im südöstlichen Baden, einem Theil Österreichs und sodann in Nordafrika und Kleinasien heimisch.

Zu den schönsten unter allen Ammern zählend, erscheint er in folgender Weise gefärbt:

Der Kopf ist hellaschgrau, fein schwarz gestrichelt; der Augenbrauenstreif, welcher bis zum Genick läuft, ist grauweiß, der Zügelstreif vom Auge um die Wange und ein Streif vom Schnabelwinkel längs der Kehle sind schwarz; der Rücken und die Schultern sind röthlichbraun, schwärzlich längsgefleckt, und der Bürzel ist rostroth; die Schwingen und Flügeldecken sind schwarzbraun, rostroth gekantet und weißlich gespitzt, wodurch zwei helle Querbinden über den Flügel gebildet werden; die Schwanzfedern sind schwarzbraun, breit rostroth gekantet und mit weißem Keilfleck; Kehle und Oberbrust sind hellaschgrau, Unterbrust und Bauch fahl rostroth; der Schnabel ist schwarzblau, die Augen sind dunkelbraun und die Füße röthlichhorngrau. Das Weibchen ist matter gefärbt, alle seine Zeichnungen sind undeutlich und das Rostroth ist dunkler bräunlich; auch ist es ein wenig kleiner als das Männchen. Die Größe ist der des Goldammers gleich.

In seinem ganzen Wesen, der Ernährung, dem Brutverlauf und allem übrigen zeigt er sich mit dem genannten Verwandten übereinstimmend. Als Zugvogel kommt er im April und wandert im November. Sein Nest befindet sich aber nicht im Gebüsch, sondern im Gestein am Boden, besonders häufig in Weinbergsmauern; das Gelege bilden grauweiße, schwärzlich und grau gezeichnete Eier.

Um seiner Schönheit willen ist er als Stubenvogel beliebt und er soll 5 bis sogar 10 Jahre im Käfig ausdauern, vorausgesetzt, daß er gut, wie die anderen Ammern, verpflegt werde. Er gelangt nicht häufig in den Vogelhandel. Er. heißt auch Bart-, aschgrauer, Gold-, Roth- und Wiesenammer, Wiesenämmerling, Wiesenämritz, Wiesenmärz, Knipper, Zäppa und dummer Zirl. In Frankreich nennt man ihn, weil er sich, wie ja alle Verwandten, ungemein leicht fangen läßt, Narr.

welcher wie der vorige in Südeuropa, Spanien, Italien, Frankreich und der Schweiz, heimisch ist und nur im südlichen Deutschland und auch hier blos selten, ferner in Kleinasien gefunden wird, gleicht in Wesen, Nahrung, Brut u. s. w. seinem nächsten Verwandten, dem Goldammer; doch ist er Zugvogel, welcher im März ankommt und im Oktober südwärts wandert. Sein Lockton erklingt zi, zä, zirr! Nach Fritsch läßt sich sein Sang dadurch unterscheiden, daß derselbe mehr mit r endet.

An Kopf und Hals ist er olivengrün, mit schwarzbraunen Schaftstreifen, am Rücken bräunlichrostroth, jede Feder gelblich gesäumt und mit schwarzem Schaftfleck; die Schwingen und Schwanzfedern sind schwarzgrün, heller grün und bräunlich gesäumt; der Augenbrauenstreif, welcher sich um die Wangen und Kehle herabzieht, ist lebhaft gelb; Wangen und Kehle sind braunschwarz, ein Fleck auf jeder Wange und ein solcher an der Oberkehle ist lebhaft gelb; die Oberbrust ist rostroth, gelblich gewölkt, die Brustmitte schwefelgelb, der Unterleib und Unterschwanz sind gelb, heller und fein schwarz gestrichelt. Die Größe ist kaum bemerkbar geringer als die des Goldammers. Das Weibchen ist heller und matter gefärbt, doch dunkler gestrichelt; die gelben Kopfstreifen und die schwarze Kehlfärbung fehlen ihm. Das Jugendkleid ist oberseits rostbräunlich mit dunkelbraunen Schaftstrichen, an der Unterseite hellgelb, schwarz gestrichelt.

Von den Freunden der Ammern wird er seiner schönen Färbung halber gern gehalten, doch ist er weichlicher als die Verwandten. Er ist noch Gefleckter, Hecken-, Pfeif-, Wiesen- und Zirlammer, Zirlus, Hackspatz, Mosbürtz, Steinämmerling, Wiesenämmerling, Waldämmeritze, Zaungilberich und Zizi benannt.

In Getreidefeldern und auf Wiesen erregt dieser Ammer unsre Aufmerksamkeit durch sein scharfklingendes zick, zick, zick, welches aus dem Gebüsch hervorschallt, und wenn wir ihn dann belauschen, so können wir sehen, wie er ein gar wunderliches Spiel aufführt. Mit gesträubtem Gefieder und geblähter Kehle singt er, auf einer Erdscholle oder der Spitze eines Bäumchens sitzend, sein kunstloses, eintöniges Ammerlied, dann schwirrt er, flügelrüttelnd und mit herabhängenden Beinen, auf einen anderen Sitz, während er seltsame, klappernde Töne hervorbringt und darauf eifrig weiter singt. Nun ruft er sanft lockend tiek, tiek sein Weibchen und wenn wir nahen, warnend ziet. Nach jenen absonderlichen Lauten hat ihn der Volksmund Strumpfwirker genannt und außerdem heißt er auch noch Gersten-, großer, Lerchen-, Wiesen- und Winterammer, Braßler, Gerstvogel, Gerstling, Kornlerche, und grauer Ortolan.

Er erscheint an der ganzen Oberseite fahl röthlichgrau, an der Unterseite gelblichweiß und am ganzen Körper, oberseits stärker, unterseits feiner lerchenartig schwarzbraun gefleckt; der Schnabel ist bräunlichgrau, die Augen sind dunkelbraun und die Füße dunkelgrau. Das Weibchen ist nur etwas heller und unmerklich kleiner. Zu den größten Ammern gehörend mißt er: Länge 19 cm; Flügelbreite 30 cm; Schwanz 7 cm.

Fast über ganz Europa erstreckt sich seine Verbreitung und auch in Westafrika und Nordasien ist er heimisch. In Deutschland bewohnt er vorzugsweise in den nördlichen Theilen fruchtbare Auen und Felder; im tiefen Walde und in Gebirgsgegenden ist er nicht zu finden.

Im ganzen Wesen sowol wie in der Lebensweise gleicht er dem Goldammer. Sein Nest steht fast regelmäßig am Boden, zwischen Grasbüschen und Kraut, und ist aus gröberen Stoffen als das der anderen Ammern erbaut. Grauweißliche, violettgrau und rothbraun gefleckte, geaderte und mit Harstrichen gezeichnete Eier bilden das Gelege. Das Jugendkleid gleicht dem des alten Weibchens. Im April findet die erste und im Juni die zweite Brut statt. Nach Beendigung derselben schweift die Familie umher und dann schlagen sich allmälig große Scharen zusammen, welche vom Oktober oder November an umherstreichen und im März zu den Standorten zurückkehren; nur in sehr kalten Wintern ziehen sie, bei Tage hochfliegend, südwärts. Auch im Gefangenleben zeigt er sich von den Verwandten nicht abweichend und dauert mehrere Jahre gut aus, doch bleibt er immer scheu und störrisch, und daher ist er als Stubenvogel nicht besonders empfehlenswerth. Er wird auch vielfach als Ortolan gefangen und verspeist.

Tafel XIII, Vogel b.

Tafel XIII. Zwischen Wald und See:

a. Wiedehopf (Upupa epops, L.),

b. Rohrammer (Emberiza schoeniclus, L.),

c. Braunkehliger Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra, L.)

Hochaufgerichtet, auf einem Rohrhalm oder Schilfstengel sitzend, mit Flügeln und Schwanz zuckend, läßt das Männchen seinen zwar unbedeutenden, doch nicht unangenehmen Gesang fast den ganzen Tag und selbst in warmer, heller Mondnacht, vom April bis in den August hinein, erschallen. Der Lockton klingt hell und gedehnt ziet und tiefer schüh. Lebhafter und beweglicher, gewandter, aber auch lauter als alle anderen Ammern, zeigt sich der Rohrspatz oder Rohrsperling, wie man diese Art noch nennt, weil sie einigermaßen Ähnlichkeit mit dem Feldsperling hat, als eine hübsche Erscheinung.

Sie ist an Kopf, Kehle und Oberbrust tiefschwarz; vom Schnabel zieht sich ein weißer Streif unterhalb der Wange bis zum Nacken hinab und bildet ein Halsband; der Rücken ist schwarz, jede Feder gelblichrostfarben gekantet, Unterrücken und Bürzel sind aschgrau, mit bräunlichen Schaftstreifen; die schwarzen Schwingen sind am Ende gelblichrostfarben gesäumt, und die kleinen Flügeldecken sind rostroth; der Schwanz ist schwarzbraun mit rostrothen Säumen an den mittleren und weißlichen Säumen der äußeren Federn; die ganze Unterseite ist reinweiß, Brust- und Bauchseiten sind bläulichgrau, mit feinen, dunkelen Längsstreifen; der Schnabel ist dunkelgrau, die Augen sind braun und die Füße düsterfleischroth. Im Herbst erscheint das Gefieder mehr einfarbig hellbraun. Das Weibchen ist am Kopf braun, schwärzlich gestrichelt, mit röthlichbraunen Wangen, grauweißer, bräunlich gefleckter Kehle, an Nacken und Hinterhals gelbgrau, ebenso gefleckt und in allen Farben fahler. Er gehört zu den kleinsten Ammern (Länge 16 cm; Flügelbreite 23 bis 25 cm; Schwanz 6 cm).

Im hüpfenden Flug, leicht und hurtig, auf weite Entfernung in einer Bogenlinie, schießt das Pärchen dahin, um im Rohr, Schilf, hohem Gras, Weiden- und Erlengebüsch sich umherzutummeln. So finden wir sie an Gewässern, Teichen, Tümpeln und Gräben, welche Wiesen oder Getreidefelder durchziehen, an Flußufern, in Sumpf und Mor, immer aber nur an solchen Stellen, welche mit Weiden- und Erlengebüsch bewachsen sind. Ganz Europa, auch Westasien, bilden seine Heimat, und in Deutschland ist er hier und da recht häufig. Aus den Sämereien der Gräser, Sumpf- und Wiesenkräuter besteht seine Nahrung, im Sommer jedoch fast ausschließlich aus allerlei im Wasser sich entwickelnden Kerbthieren, auch nackten Raupen u. a.

Im Mai beginnt das Pärchen zu nisten, und zwar wird das Nest immer an der Erde zwischen Weidengestrüpp, hohem, dichtem Gras und Kraut, aus Halmen, Gräsern und Fasern locker und dünnwandig geflochten und mit langen Pferdeharen und Pflanzenwolle ausgerundet. Das Gelege bilden veränderliche, grauweiße, bräunliche oder röthliche, mit aschgrauen, rothen bis schwarzbraunen Pünktchen, Flecken und Harstrichen gezeichnete Eier. Das Weibchen brütet so fest, daß man es fast mit den Händen erhaschen kann, während das Männchen mit ängstlichem Geschrei den Störenfried umflattert. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens ähnlich, doch fahler grau, mit verwaschenen Zeichnungen. Zum Juli hin erfolgt eine zweite Brut, nach deren Vollendung die Familie ammerartig umherstreicht, dann aber gegen den Oktober, in der Dämmerung oder in heller Nacht hochfliegend, bis Südeuropa oder Nordafrika wandert, um im März heimzukehren. In südlicheren Gegenden bleiben viele über Winter und weilen in Laubholzwäldern, in dichtem mit Gras durchwachsnem Gebüsch. Sie sammeln sich niemals zu großen Scharen an.

Der Rohrammer, welcher übrigens auch noch Mosämmerling, Mehrspatz, Mosmerling, Rohrleps, Schiebchen, Schilfschmätzer oder -Schwätzer, Schilfvogel, Sperlingsammer und Wassersperling heißt, ist als Stubenvogel beliebter als die meisten anderen Ammern. Man fängt ihn mit Fußschlingen im Rohr, mit Leimruten oder Garn und auf dem Finkenherd, gewöhnt ihn mit Mohnsamen, Hirse u. a., nebst Mehlwürmern ein und reicht ihm als Zugabe ein wenig Weichfutter, auch wol rohes, gehacktes Fleisch. Im Gesellschaftskäfig ist er verträglich, wird bald zahm und zutraulich, doch ist er zart und wenn er nicht sorgsam verpflegt wird, so geht er bald ein; während der Mauser muß er frische Ameisenpuppen oder reichlicher Mehlwürmer erhalten. Die Händler haben ihn nicht häufig, doch gelangt er oft auf die Vogelausstellungen.

Außer den bis hierher geschilderten Ammern kommen noch einige Arten aus fremden Welttheilen als Wanderer in Deutschland vor und da uns dieselben also hier und da, wenn auch nur selten, in der freien Natur begegnen, so müssen wir sie doch wenigstens beiläufig berücksichtigen.

bewohnt gleich den vorigen den Norden von Europa und Asien, lebt als Zugvogel, hat eine sehr weite Verbreitung und ist, wenn auch nur höchst selten, zur Winterzeit in Deutschland vorgekommen; man hat ihn einzeln im Altenburgischen, im Voigtland und sodann auch auf Helgoland erlegt. In der französischen Provenze soll er regelmäßig zu Ende Oktobers als Wandergast sich zeigen. Er ist in folgender Weise gefärbt:

Oberkopf und Kopfseiten sind schwarz, mit breiter weißer Binde über dem Scheitel; Mantel- und Schulterfedern sind braun, breit schwarz schaftfleckig; die Schwingen sind dunkelbraun mit fahlen Außensäumen, durch welche zwei helle Querbinden der Flügel gebildet werden; die Schwanzfedern sind schwarz, jede mit weißem Fleck; die Kehle ist weiß; Oberbrust und Seiten sind rostbraun; der ganze übrige Unterkörper ist reinweiß; der Schnabel ist bräunlichroth, mit schwärzlicher First, die Augen sind braun und die Füße gelbgrau. Das Weibchen ist am Oberkopf dunkelgrau, mit hellgrauem Scheitel- und Augenbrauenstreif, röthlichgelbem Schläfenstreif und schwärzlichem Bartstreif; Kehle und Oberbrust sind fahl röthlichweiß, letztre mit fahlgelben Schaftstreifen; die Brust ist braunroth gefleckt und die Seiten mit rothbraunen Längsflecken. Die Größe ist die des Goldammers.

In der Lebensweise soll er mit dem Rohrammer, nach der Angabe anderer Beobachter mit dem Zippammer übereinstimmen und der Naturforscher Pallas sagt, daß sein Gesang dem jener beiden Arten ähnlich sei. Der Reisende Radde gibt an, daß die Brut der des Rohrammers gleiche. Das Nest steht in Weidengebüschen an den Flußufern oder in sumpfigen Wäldern. Höchst selten wird diese Art in einem oder wenigen Köpfen von russischen Händlern lebend zu uns gebracht. Man hat sie noch Waldammer genannt.

ist, wie der Name besagt, die kleinste aller Ammerarten.

Oberkopf und Kopfseiten sind bräunlichroth, über dem Kopf von jedem Nasenloch bis zum Nacken laufen zwei schwarze Streifen; die Zügelstreifen sind rothbraun, und am Hinterkopf ist ein schwarzer Fleck; die ganze übrige Oberseite ist braun, am Mantel und Oberrücken hat jede Feder einen breiten schwarzbraunen Schaftfleck; die Schwingen und Schwanzfedern sind dunkelbraun mit fahlbraunen Außensäumen und über den Flügel läuft eine fahlröthliche Querbinde; die ganze Unterseite ist weißlich, an Hals und Brust jede Feder mit schwarzem Schaftstreif; der Schnabel und die Augen sind braun, die Füße heller braun. Das Weibchen hat einen fahlen Streif über die Kopfmitte und einen braunen Streif an jeder Kopfseite, Zügel- und Augenbrauenstreif sind matt rostroth, die Wangen bräunlichroth und die Färbung des ganzen Körpers ist matter. In der Größe kommt dieser Ammer kaum dem Feldsperling gleich.

Seine Heimat ist gleichfalls der Norden des östlichen Europa und Asien, von wo er als Zugvogel wie die vorigen sich auch bis zu uns verfliegt und, wenn schon nur sehr selten in Deutschland, in der Umgebung von Wien, ferner auf Helgoland, zahlreich sodann in Frankreich und Italien, beobachtet worden. Über sein Freileben ist bis jetzt wenig bekannt. Das Nest steht an der Erde und ist kunstlos aus Grashalmen, Lärchen- und Tannennadeln hergestellt. Der Brutverlauf und alles übrige soll mit denen der Verwandten Ammern, insbesondre des Rohrammers übereinstimmen.

wandert aus seiner Heimat, dem hohen Norden von Europa, Asien und Amerika, im Oktober südwärts und gelangt, wenn auch nur sehr selten und einzeln, in Gesellschaft von Feldlerchen, in unsere heimischen Fluren, um im Februar oder März wieder nordwärts zu ziehen. In gleicher Weise wie die Lerchen läßt er seinen einfachen, aber angenehmen Gesang, welcher auch dem der Feldlerche und des Hänflings ähnlich ist, nur im Fluge erschallen. Sein Lockton klingt tiirr, tüib.

Er ist an Kopf, Kehle, Vorderhals und Oberbrust schwarz, mit bräunlichweißem Augenbrauenstreif, welcher längs der Kopf- und Halsseiten sich hinzieht; der Nacken ist hell kastanienbraun, die ganze übrige Oberseite dunkelgelblichbraun mit schwärzlichen Schaftstreifen; die Schwingen sind bräunlichschwarz, mit fahlen Außensäumen, und über den Flügel zieht sich eine weißliche Querbinde; die Schwanzfedern sind schwarz, an der Innenfahne weiß; der ganze Unterkörper ist weiß und an den Seiten haben die Federn schwarze Schaftstreifen; der Schnabel ist gelb mit schwärzlicher Spitze und schwarzblauer First, die Augen sind braun und die Füße schwarz. Das Weibchen ist in allen Farben matter und auch kleiner. Die Größe ist etwas geringer als die des Schneeammers, etwa der des Haussperlings gleich.

In seinem ganzen Benehmen und allen seinen Eigenthümlichkeiten zeigt er sich mit dem Schneeammer übereinstimmend. Er wird auch Lerchen- und Schneesporner, Berg-, Lerchen- und Spornammer, Sporenfink und Lappländer genannt. Bei gelegentlichem Fang wird er ganz ebenso wie der letzterwähnte Verwandte behandelt.

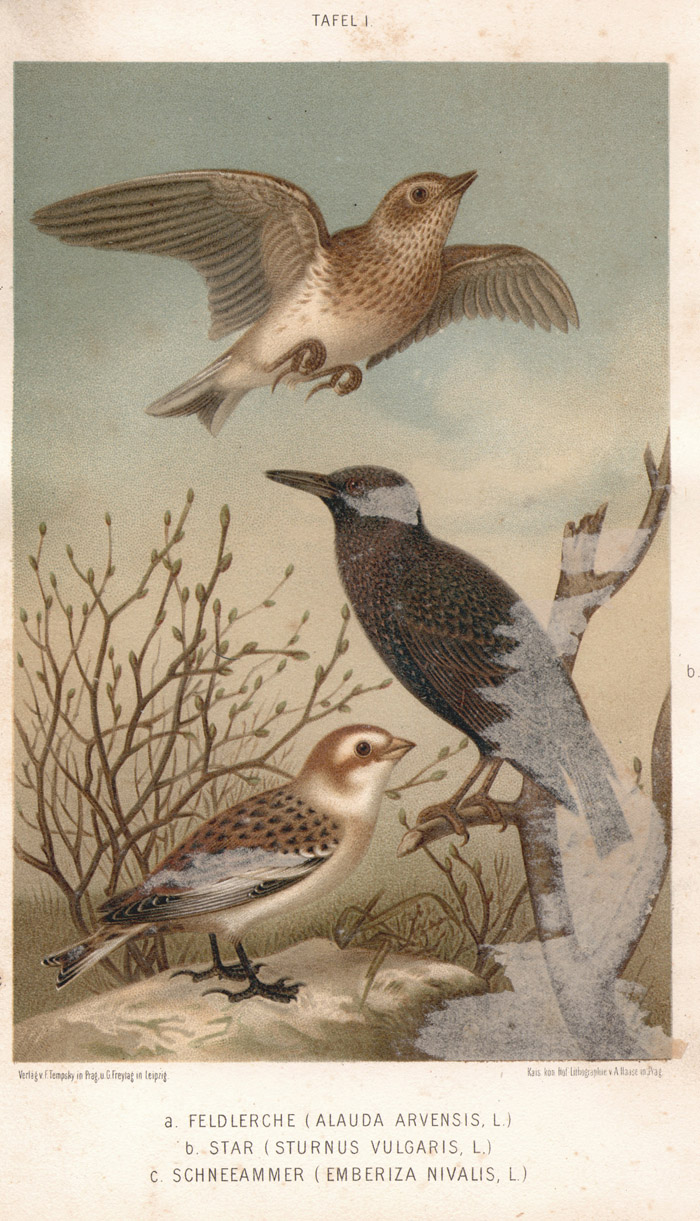

Tafel I, Vogel c.

Tafel I. Herolde des Frühlings:

a. Feldlerche (Alauda arvensis, L.),

b. Star (Sturnus vulgaris, L.),

c. Schneeammer (Emberiza nivalis, L.)

Unter den nordischen Wintergästen, welche beim ersten warmen Sonnenstral des nahenden Frühlings sogleich sich heimwärts wenden, ist dieser Ammer immer einer der ersten; daher sehen wir ihn neben unseren Frühlingsherolden und begrüßen ihn fast mit gleicher Freude wie jene.

Er und einige Verwandte bilden eine kleine Sippe, welche man auch als Spornammer oder blos Sporner bezeichnet, weil der Nagel an ihrer Hinterzehe viel mehr als bei den anderen verlängert ist.

An der Kopfmitte hat er einen schwarzbraunen Fleck mit röthlichbrauner Einfassung und dieser, sowie die röthlichgraubraunen Augenbrauenstreifen und die dunkelgraubraunen Wangen geben ihm ein absonderliches Ansehen; der Nacken ist röthlichgelbbraun, Rücken und Schultern sind schwarz, jede Feder rothbraun gesäumt, die Flügelfedern sind schwarz, breit rostbraun gerandet und über die Flügel ziehen sich zwei weiße Querbinden; die Schwanzfedern sind schwarzbraun, röthlichbraun gesäumt, doch mit schwarzem Ende; die Kehle ist düster gelblichweißgrau, über die Oberbrust erstreckt sich eine breite rostrothbraune Binde, und die ganze übrige Unterseite ist fahlweißlichrothgelb; der Schnabel ist düster wachsgelb, zur Nistzeit glänzend schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße sind bräunlichschwarz. Je nach dem Alter und den Jahreszeiten wechselt nun aber diese Färbung außerordentlich, und im allgemeinen soll das Gefieder im Sommer reiner weiß und schwarz erscheinen oder in den Farben überhaupt kräftiger als im Herbst und Winter sein. Manche sind mehr oder minder ganz weiß. Das Weibchen ist immer etwas düstrer gefärbt, mehr braun und grau geschattet. In der Größe steht diese Art etwa dem allbekannten Goldammer gleich (Länge 16,5 cm; Flügelbreite 28,5 cm; Schwanz 6,5 cm).

Die Heimat des Schneeammers ist eine sehr ausgedehnte; denn er ist im hohen Norden von Europa, Asien und Amerika heimisch; man findet ihn selbst noch an solchen Örtlichkeiten, wo kaum mehr Mos und Flechten das kahle Gestein bedecken. Niedres Gebüsch in Gebirgsgegenden, selbst rauhe baumlose Einöden, niemals aber zusammenhängende Waldungen, wählt er zum Aufenthalt. Als Sporner setzt er sich nicht auf Bäume und Sträucher, sondern nur auf Steine, Felskanten oder den flachen Erdboden. Im Benehmen ist er ungemein harmlos, friedlich und gesellig, dabei munter und beweglich; er fliegt leicht und anmuthig, wenig flatternd und läuft schrittweise. Sein Lockton erklingt hell flötend wie füt oder fid oder zöt und klirrend zirr, und sein Gesang ist unbedeutend, aber nicht unangenehm mit einigen lauten flötenden Tönen. So erschallt derselbe das ganze Jahr hindurch, selbst auf der Wanderung im Winter, wenn Mittags die Sonnenstralen wärmend hervorbrechen. Die Nahrung soll in der warmen Jahreszeit fast ausschließlich in Kerbthieren, vornehmlich in Mücken, und späterhin in Sämereien bestehen. In der Wintersnoth suchen die Scharen auf den Satfeldern und an den Rainen umher und bei tiefem Schnee kommen sie nicht selten in die Ortschaften auf die Höfe und vor die Scheunen.

Da diese Art bei uns nicht nistet, so sei nur beiläufig erwähnt, daß das Nest und zwar so weit nördlich hinauf, als es eisfreies Land gibt, in Felsspalten, unter Steinen und im Gestrüpp aus Mos, Flechten, Gräsern und Fasern geschichtet und mit Haren und Federn gepolstert, abweichend von denen der anderen Ammern, aber überwölbt, also fast kugelförmig, mit dem Schlupfloch von der Seite her, erbaut werden soll. Veränderliche, bläulich-, grünlich- oder röthlichweiße und röthlich- oder violettgrau und rostroth oder dunkelbraun gefleckte, gestrichelte und gepunktete Eier bilden das Gelege. Im Jugendkleid erscheint der Schneeammer einfarbig matt und fahlgrau. Gewöhnlich wird nur eine Brut, im April oder Mai gemacht, in südlicheren Gegenden soll er jedoch auch zweimal im Jahr nisten. Wenn die Jungen flügge geworden, sammeln sich die Familien zu Schwärmen an, welche immer größer werden und etwa im Dezember südwärts nach Süddeutschland und auch wol bis Salzburg hinab wandern, im März aber und wenn die Witterung milde ist, schon viel früher, wieder die Heimreise antreten.

Eigentlich nur gelegentlich wird der Schneeammer in Schlingen, mit Leimruten u. a., welche mit Pferdemist oder Mehlwürmern geködert sind, gefangen, und obwol er sich anfangs recht unbändig zeigt, gewöhnt er sich doch leicht ein, nimmt die Fütterung von Hafer, Hirse und anderen Sämereien nebst Weichfutter sogleich an, ist ruhig und verträglich und dauert bei entsprechender Verpflegung mehrere Jahre gut aus; nur Hitze kann er nicht vertragen und stets badet er gern. Besondere Annehmlichkeiten gewährt er nicht.