|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

treten uns als die größten unter den Schnepfen entgegen und zwar in folgenden besonderen Kennzeichen:

Der Körper ist schlank. Der lange Schnabel ist seitlich zusammengedrückt, an der Spitze hornartig, sonst weich, vom dickern Grunde aus spitz zulaufend und ein wenig abwärts gebogen. Die Flügel sind groß und spitz, die erste Schwinge ist am längsten. Der Schwanz ist mittellang, gerade oder abgerundet. Die Beine sind lang, schlank und völlig unbefiedert und die Vorderzehen sind am Grunde durch eine Spannhaut verbunden, die Hinterzehe reicht nicht bis auf den Boden. Die Färbung ist immer schlichtgrau, lerchenartig, jedoch nach den Jahreszeiten wechselnd; die Geschlechter sind übereinstimmend.

Haiden, Brachäcker und Triften, meistens in der Nähe von Gewässern, seltner Sümpfe, bilden ihren Aufenthalt. Auch sie dürfen als beliebtes Wild gelten. In der Verbreitung, sodann in der Ernährung und allem übrigen gleichen sie den anderen Schnepfenvögeln. Außer der Brutzeit leben sie stets gesellig, oft in sehr großen Schwärmen.

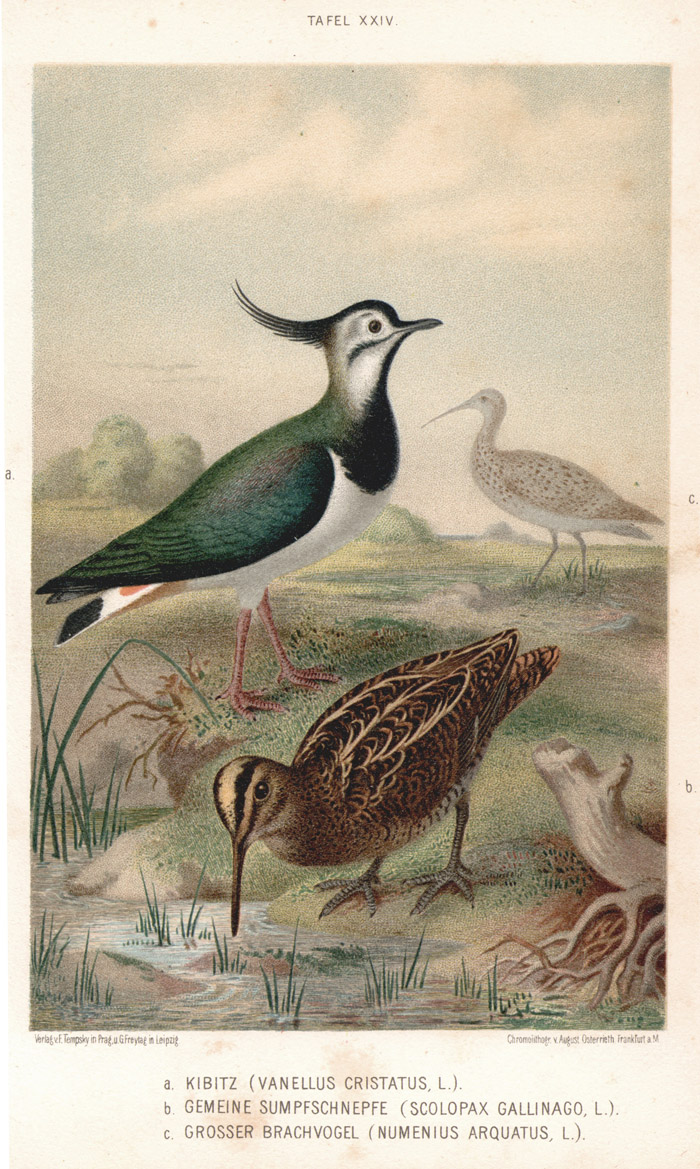

Tafel XXIV, Vogel c,

Tafel XXIV. Zwischen Sumpf und Haide:

a. Kibitz (Vanellus cristatus, L.),

b. Gemeine Sumpfschnepfe (Scolopax gallinago, L.),

c. Großer Brachvogel (Numenius arquatus, L.)

Während diese Art über den ganzen Norden der alten Welt verbreitet und auch im Nordwesten von Afrika heimisch ist, gehört sie in Norddeutschland, namentlich in den Küstenländern der Ost- und Nordsee, aber auch im Binnenland zu den gemeinen Erscheinungen; und zwar kommt sie nicht ausschließlich auf nassem, sumpfigen Boden, sondern auch in ganz trockenen, dürren Ebenen vor.

Der große Brachvogel ist an der ganzen Oberseite braun, jede Feder hellroströthlichgelb gesäumt; Unterrücken und Bürzel sind weiß, mit braunen Längsflecken; die Schwingen sind schwarz, weiß gefleckt und gesäumt; der Schwanz ist weiß, schmal dunkelbraun quergebändert; die ganze Unterseite ist roströthlichgelb, jede Feder mit braunem Schaft und Längsfleck; der Schnabel ist röthlichgrau mit schwärzlicher Spitze, die Augen sind braun, die Füße bleigrau. In der Größe steht er etwa einem Raben gleich (Länge 75 cm; Flügelbreite 125 cm; Schwanz 10–12 cm). Das Jugendkleid ist fahler in den Farben und mit kürzerm Schnabel.

Gegen den Mai hin ankommend zeigen sich die großen Brachvögel überaus scheu und vorsichtig und nur vermittels eines guten Fernglases sind sie zu beobachten, wie sie anmuthig hin und her schreiten, auch gern tief in's Wasser waten und selbst schwimmen, dann langsam mit angezognem Hals und weitausgestreckten Beinen anhaltend dahin fliegen. Ihre flötenartig klangvollen Rufe ertönen mannigfaltig, weithin schallend: tla-u-id, täu, twi, und bei Verfolgung kreischend krü. Das Männchen führt auch tanzende Balzbewegungen auf und läßt dabei die Flötenrufe gleichsam als Gesang erschallen. Vier sehr große, grünliche, gelbliche oder bräunliche, dunkelgefleckte, gepunktete und gestrichelte Eier bilden das Gelege. Außer allerlei Sumpf- und Wassergethier frißt er auch Mos-, Heidel- u. a. Beren. Als Wild wird der Keilhaken, wie ihn die Jäger meistens nennen, namentlich während der Zugzeit, schon vom Juli bis zum September eifrig verfolgt, obwol sein Wildbret nicht so wohlschmeckend, wie das der eigentlichen Schnepfen ist. In den zoologischen Gärten ist er selten zu finden, weil er nur zufällig in eine Fangvorrichtung geräth. Er heißt auch noch: Bracher, Brachhuhn, Goiser, Kriel, Brach-, Doppel-, Feld-, Meer- und Kornschnepfe, Geis-, Jut-, Gewitter-, Regen-, Wetter- und Windvogel und Regenwulp.

ist am Kopf dunkelbraun, mit einem hellern Streif in der Mitte; die ganze übrige Oberseite ist gleichfalls dunkelbraun, aber jede Feder fahl gekantet und gefleckt. Im übrigen ist er in der Färbung mit dem vorigen übereinstimmend, nur daß er im ganzen weit dunkler erscheint. Auch ist er beträchtlich kleiner, etwa von Krähengröße.

Über ganz Europa und den Norden von Asien erstreckt sich seine Verbreitung; bei uns kommt er aber nur an den Nord- und Ostseeküsten häufig, und als Brutvogel vor, im Binnenlande blos auf dem Zuge. Seine Namen: Gewitter-, Regen-, Wetter- und Windvogel und Regenpfeifer hat er daher, weil er bei bevorstehendem Witterungswechsel sich durch lebhaftes Hin- und Herfliegen und Geschrei sehr bemerklich macht.

Unter den kleinsten Schnepfenvögeln erscheinen uns die