|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

stehen hinsichtlich der Nützlichkeit für den Naturhaushalt und das Menschenwohl eigentlich hoch obenan unter allen unseren einheimischen Vögeln, und zwar einerseits weil sie das ganze Jahr hindurch hier bleiben und gerade im Winter am emsigsten die Insekten, beziehungsweise deren Bruten von Baum und Strauch ablesen und mit ihren spitzigen Schnäbeln aus den Rindenspalten und allen anderen Verstecken hervorsuchen, und andrerseits weil sie alljährlich mehrere staunenswerth vielköpfige Bruten ausschließlich mit Kerbthieren und Gewürm auffüttern. In ihrer ungemein regsamen Lebhaftigkeit und ihren bunten, ansprechenden Farben, ihrem drolligen und anmuthigen Wesen gehören sie zugleich zu dem für die Belebung unserer Wälder, Haine, Fluren und Gärten wichtigsten Gefieder. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Von gedrungner Gestalt, erscheinen sie ein wenig größer, als sie in Wirklichkeit sind, durch ihr sehr dichtes, weitstraliges und weiches Gefieder, welches meistens bunt oder doch immer angenehm gefärbt ist. Der Kopf ist rund, verhältnißmäßig groß mit klug oder listig blickenden Augen. Der gerade, kegelförmige, doch dünne, kurze und spitze Schnabel ist mit feinen Borstenharen besetzt. Die Flügel sind kurz und die vierte oder fünfte Schwinge ist am längsten. Der Schwanz ist verschieden gestaltet, gerade abgeschnitten, ausgeschweift oder stufenförmig, auch von wechselnder Länge. Die Füße sind kräftig mit starken gekrümmten, scharfen Krallen. Die Größe wechselt von der des Rothkehlchens bis bedeutend geringer hinab. Die Geschlechter sind meistens nur dadurch verschieden, daß das Weibchen matter in den Abzeichen erscheint oder daß ihm die besonderen Kennzeichen des Männchens fehlen. Das Jugendkleid ist nur fahler gefärbt.

Fast über die ganze Erde erstreckt sich ihre Verbreitung, doch sind sie vornehmlich im Norden der alten Welt heimisch. Hier finden wir sie allenthalben und in manchen Gegenden noch recht häufig, in Hainen, Baumgärten, aber auch an den Landstraßen und eigentlich überall, wo es Bäume mit Astlöchern gibt, sogar inmitten des tiefen Waldes, wie neben und innerhalb der Ortschaften; einige Arten wohnen vornehmlich im Rohr. Als Standvögel durchschweifen sie während der Brutzeit nahrungsuchend täglich ein bestimmtes Gebiet und zum Herbst hin schlagen sie sich in mehr oder minder vielköpfige Schwärme zusammen, welche manchmal aus mehreren Arten Meisen, auch Goldhähnchen, Spechtmeisen, Kleibern, einzelnen Spechten u. a. bestehen und so umherstreichen. Kleine Flüge, meistens jüngere Vögel, ziehen auch südwärts, sammeln sich dann zu immer größeren Scharen an, wandern aber nur bis Südeuropa.

Von früh morgens bis zum Abend hin, sind die Meisen in lebendigster Bewegung, klettern, hüpfen und flattern ungemein gewandt im Gebüsch umher, hängen sich geschickt, mit dem Kopf nach oben oder nach unten gleicherweise, an die dünnsten Zweige, fliegen schnurrend in kurzem Bogen, immer nur geringe Strecken und hüpfen auf dem Boden unbeholfen, während sie ihre zwitschernden und fein pfeifenden Locklaute ertönen lassen, die im Frühjahr lauter, bei einigen als weithin klingende Glockenrufe erschallen. Ihr Gesang ist immer nur unbedeutend. Allerlei Kerbthiere, in allen Verwandelungsstufen und gleicherweise die Bruten, sowie beiläufig mancherlei, vorzugsweise ölige, doch auch mehlige Sämereien bilden ihre Nahrung. In Baumhöhlen, Astlöchern u. a., weniger in Erdlöchern, steht das Nest aus Halmen, Fasern, Würzelchen oder blos aus Mos geformt und mit Federn, Pflanzen- und Thierwolle ausgepolstert, meistens kunstlos, obwol dicht und warm, je nach der Örtlichkeit mehr oder minder überwölbt. Mehrere Arten bauen freistehende Nester, und diese sind ungemein kunstvoll gewebt. Alljährlich nistet das Pärchen zwei- bis dreimal und erzieht in jeder Brut 5 bis 12 Junge, welche von beiden Gatten des Pärchens in 13 Tagen erbrütet und auch gemeinsam gefüttert werden. Umsomehr erscheint es bedauerlich, daß auch diese für Obst- und Ackerbau, Forstwirthschaft u. a. überaus wichtigen Vögel allenthalben infolge des Mangels an Brutstätten immer mehr verringert werden. Im Nothfall suchen manche Arten die wunderlichsten Gelegenheiten zur Errichtung des Nests auf; so hat man Meisennester schon in Postbriefkästen, Pumpenröhren, Blumenvasen u. a. gefunden. In neuerer Zeit gilt es daher als eine Hauptaufgabe der Vogelschutz-Bestrebungen, besonders für die Meisen Nistkästen auszuhängen.

Als Stubenvögel zeigen sich alle Meisen ungemein liebenswürdig. Fast ohne Ausnahme gewöhnen sie sich leicht ein, sind dann anspruchslos und dauern bei guter Pflege viele Jahre hindurch vortrefflich aus; nur einige Arten sind weichlich und bedürfen namentlich in der ersten Zeit großer Sorgsamkeit. Vielfach werden sie freifliegend in Wohnzimmern u. a. gehalten, wo sie außerordentlich dreist werden und in ihrem kecken, allerliebsten Wesen viel Vergnügen machen, aber sie entkommen gewöhnlich durch Thür oder Fenster in kurzer Zeit. Andere hält man in erstwelchen Käfigen, doch mit möglichst dichtem Gitterwerk, und versorgt sie mit Mischfutter aus Ameisenpuppen nebst einigen Mehlwürmern, einem Stückchen Talg, unter Zugabe von Sämereien: Hanf-, Mohn-, Sonnenblumensamen u. a. Manche Arten haben die Gewohnheit, daß sie ein Hanfkorn zwischen den Krallen haltend mit dem Schnabel aufhämmern. Im Gesellschaftskäfig oder in der Vogelstube darf man die meisten Arten nicht haben, weil sie bei aller Friedlichkeit und Harmlosigkeit, die sie im ganzen zeigen, doch hin und wieder einen Vogel mörderisch überfallen und ihm das Gehirn aushacken, auch wol in einem andern Vogelnest die Eier anpicken. Sie werden in den mannigfaltigsten Vorrichtungen, allerlei Fallen, den sog. Meisenkasten, Schlingen, Netzen, Leimruten u. a. m. gefangen, und obwol sie kluge, selbst listige Vögel sind, lassen sie sich doch leicht verlocken, weil sie nämlich in ihrer kecken Dreistigkeit der Gefahr garnicht achten. Früher wurden sie in besonderen großartigen Anlagen, Meisentanz, Meisenherd u. a. zahlreich gefangen, zum Verspeisen, neuerdings aber hat dieser Unfug wenigstens bei uns in Deutschland, aufgehört; man fängt sie nur noch beiläufig in verhältnißmäßig geringer Anzahl für die Liebhaberei. Hier und da hat man auch schon Meisen verschiedener Arten in der Gefangenschaft gezüchtet; für den Zweck ihrer Vermehrung, im Freien ist dies aber nicht nöthig, denn überall wo sie nur gehegt und vor ihren Feinden, der Hauskatze u. a. geschützt werden, erscheinen sie, dank ihrer starken Vermehrung, ganz von selber bald in reichlicher Anzahl. Im übrigen haben sie nur wenige Feinde, leider gehen sie jedoch manchmal bei ungünstiger Witterung zugrunde, so namentlich bei Glatteis und dann bei tiefem Schnee und starker Kälte. Vogelfreunde suchen sie sodann durch Anlage von Futterstellen, welche mit Hanfsamen, allerlei Küchenabfällen, auch ein wenig Ameisenpuppen und Mehlwürmern beschickt werden, zu erhalten. Auch hängt man wol aufgeschlagene Knochen und Talgstückchen für sie hier und da an den Bäumen aus.

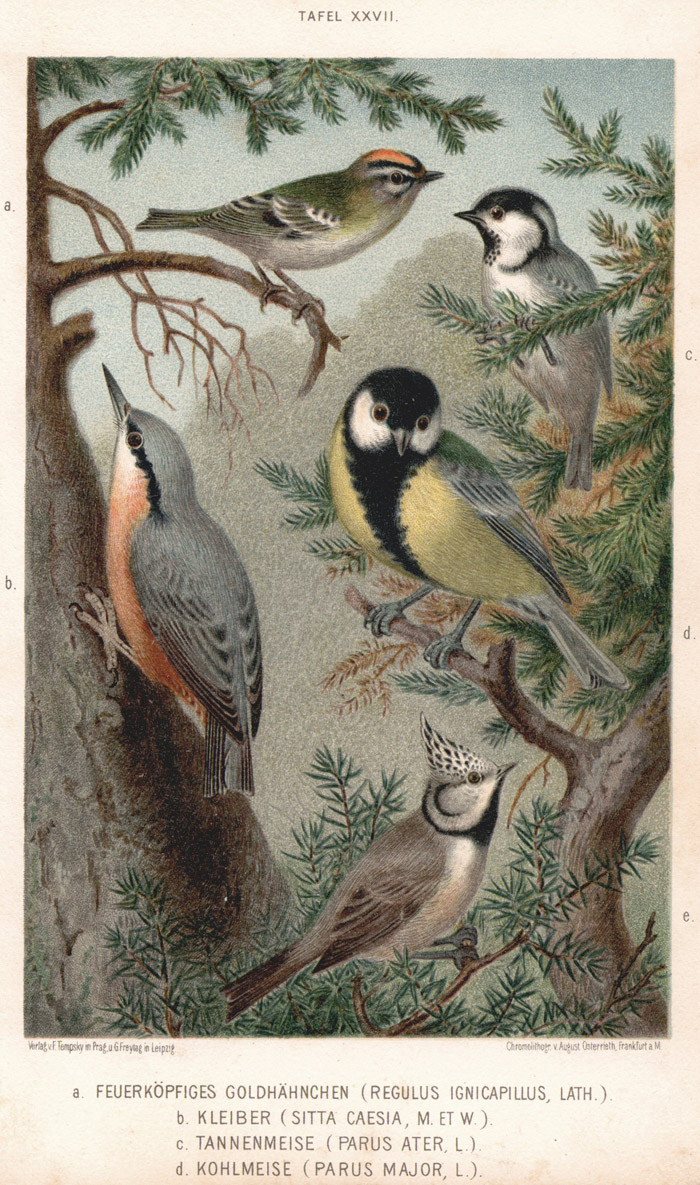

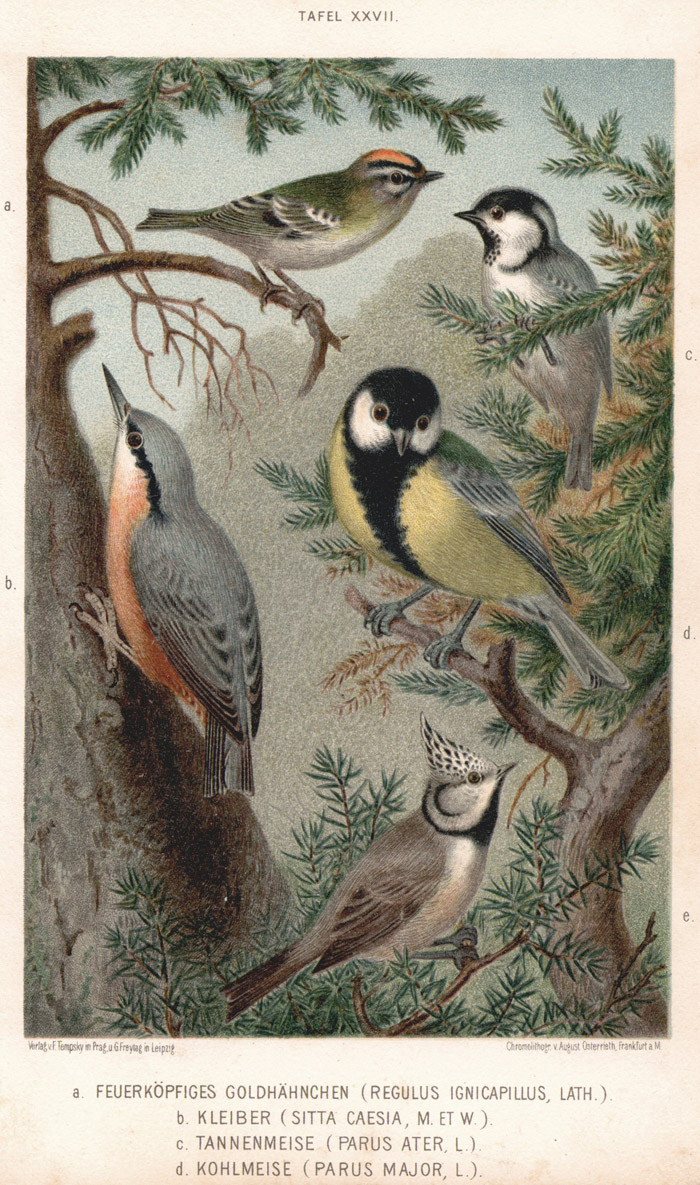

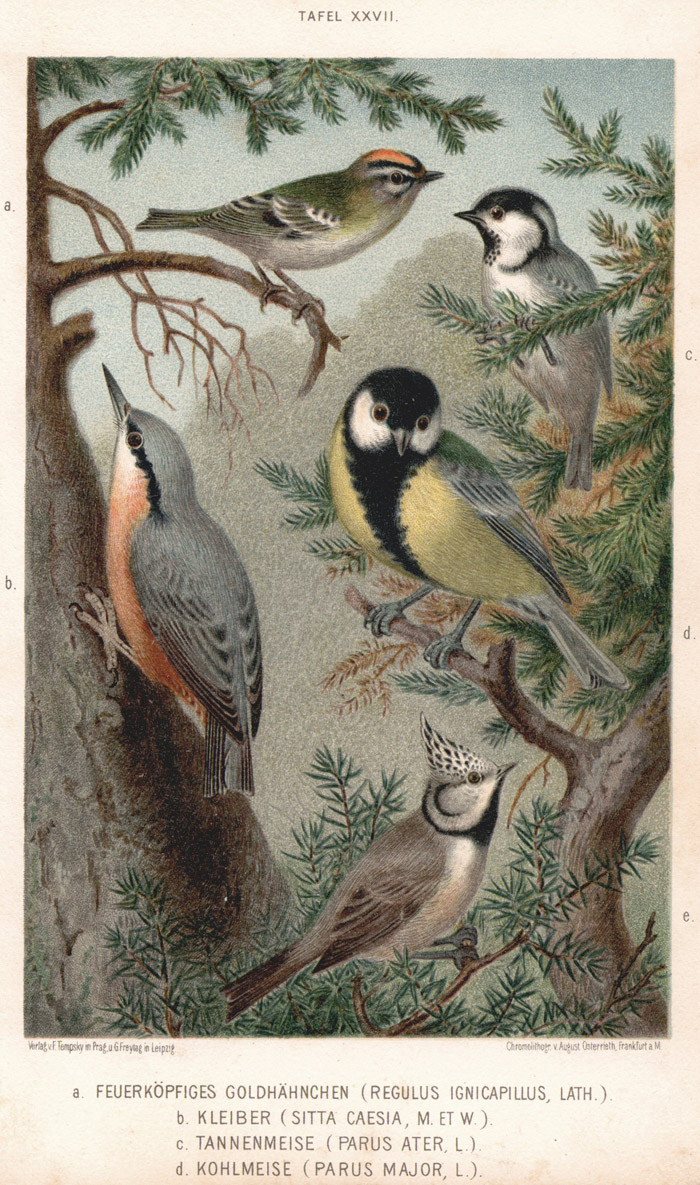

Tafel XXVII, Vogel d.

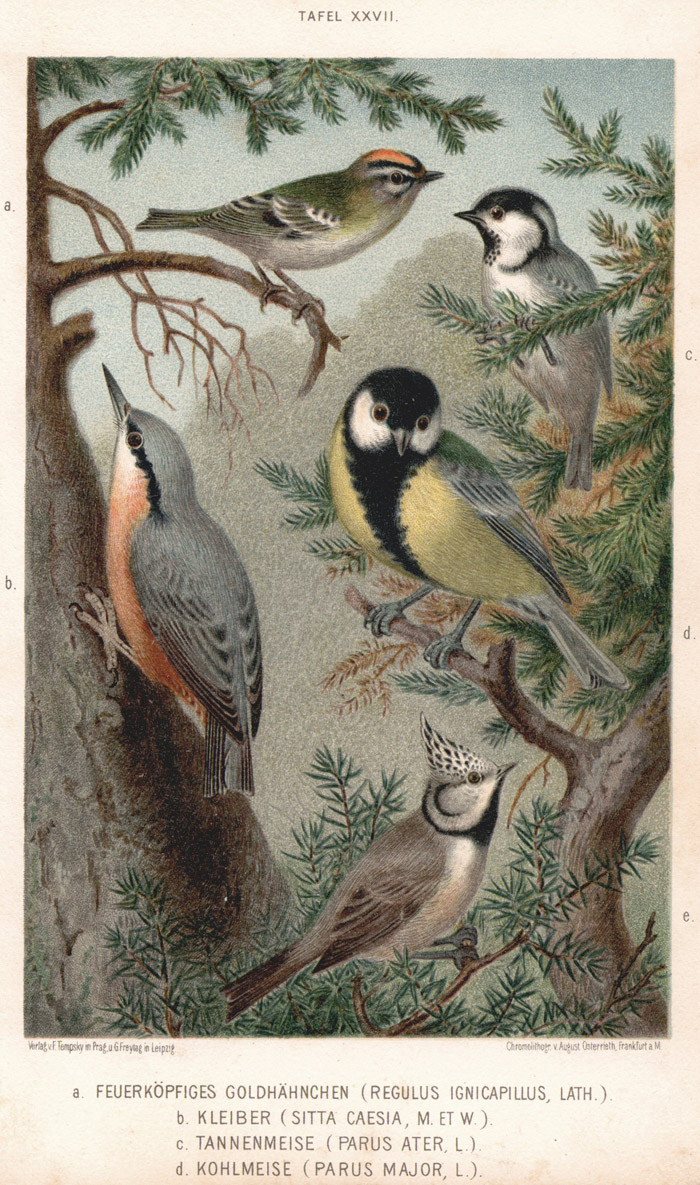

Tafel XXVII. Meisen und Verwandte:

a. Feuerköpfiges Goldhähnchen (Eegulus ignicapillus, Lath.),

b. Kleiber (Sitta caesia, M. et W.)

c. Tannenmeise (Parus ater, L.),

d. Kohlmeise (P. major, L.),

e. Haubenmeise (P. cristatus, L.)

Wenn im nahenden Frühling, obwol Baum und Strauch noch kahl uns entgegenstarren, bereits die ersten Stimmen und Boten des Frühlings mannigfaltig sich melden, da erklingt uns als einer der bekanntesten und lieblichsten Rufe das Glöckchen der Kohlmeise. Dann aber, selbst wenn wir ihrem in einzelnen hellen, melodischen Tönen bestehenden, freilich nur unbedeutendem Gesang lauschen, bekommen wir den listigen Vogel verhältnißmäßig wenig zu sehen, denn das Pärchen huscht nun nach einem passenden Schlupfwinkel suchend, hurtig im Gezweige umher. Ganz anders tritt uns diese Meise im Herbst entgegen, wenn ein Schwarm von verschiedenen Meisenarten und ihren Genossen Haine und Obstgärten durchzieht, mit hellem Kling und Klang. Da lauten die Locktöne der Kohlmeise, ihr zihit, pink, pink, pink, ihr leises zit, zit, zit und ihr erregtes sit, ärr, ärr, ärr, immer am wahrnehmbarsten aus dem Wispern des ganzen Schwarms hervor. Sie stellt uns in jeder Hinsicht ein Musterbild der Meisen dar, wie ich dieselben in der einleitenden Übersicht geschildert habe. Gerade diese Meise ist in ihrer hübschen Erscheinung allbekannt.

Ihr Oberkopf ist tiefschwarz, die Wangen sind weiß mit einem schwarzen Streif umgeben, im Genick ist ein gelblichweißer Fleck; die Schwingen und großen Flügeldecken sind düsterblau, gelblich gesäumt und mit breitem weißen Ende, wodurch eine helle Querbinde über den Flügel gebildet wird, die kleinen Flügeldecken sind lebhafter blau; der Bürzel ist graublau; die ganze übrige Oberseite ist olivengrün; die Kehle ist schwarz und von derselben aus erstreckt sich ein breiter schwarzer, nach unten hin schmäler werdender Streif bis zum ebenfalls schwarzen Hinterleib; die ganze übrige Unterseite ist lebhaft gelb; der Schnabel ist glänzend schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße bleigrau. Sie ist eine unserer größten Meisen (Länge 15 cm, Flügelbreite 23,5 cm, Schwanz 6,5 cm). Das Weibchen ist im ganzen matter gefärbt; der schwarze Bruststreif ist schmaler und kürzer und reicht nur bis zur Bauchmitte; der Hinterleib ist nicht schwarz, sondern grünlich gelb.

Die Verbreitung dieser Meise erstreckt sich über das ganze nördliche Europa, sowie Mittelasien und Nordwestafrika. Bei uns in Deutschland kommt sie eigentlich überall vor, ebensowol in ihrem Hauptaufenthalt, dem gemischten und reinen Laubwald, den Obst- und Baumgärten, den Baumreihen an den Landstraßen, auf einzelnen Bäumen im Felde, wie innerhalb der Ortschaften, und wo es überhaupt Baumwuchs gibt. Hier fällt sie uns durch ihr drolliges, verschlagnes und muthwilliges, aber auch boshaftes und mordlustiges Wesen auf. Hanf- und Sonnenblumensamen, wie allerlei ölige Sämereien überhaupt, Hasel- und Buchennüsse, Hollunder- u. a. Beren bilden zeitweise ihre Nahrung, während dieselbe im übrigen hauptsächlich in Kerbthieren besteht. Im Herbst und Winter kommt sie auch an die Thüren der Schlächterladen, um hier Fleisch- und Talgstückchen zu holen. Im Winter soll sie den Bienenstöcken schädlich sein, indem sie anpocht und die hervorkommenden Bienen verzehrt. Diesen Schäden dürfte sie aber durch Vertilgung der Honig- und Wachsmotten reichlich ausgleichen. Zum Übernachten sucht sie Baum- und Astlöcher, Mauerspalten, sowie allerlei andere Höhlungen mit engen Schlupflöchern auf. In ähnlichen Stätten, Spechthöhlen u. a., ja selbst in Löchern, die sie in alte, verlassene Eichhorn- oder Krähennester hineinarbeitet, steht auch das Nest, und außerdem findet man dasselbe an den in der Übersicht der Meisen angegebenen verschiedensten Orten. Die von sorgsamen Vogelschützern ausgehängten Nistkästen werden von ihr am meisten bezogen. Das Nest an sich ist kunstlos in der Höhle zusammengehäuft, aber weich und dicht gefilzt. Bis zu 12 Stück weiße, rostroth gepunktete und gefleckte Eier bilden das Gelege und das Jugendkleid gleicht dem des alten Weibchens, nur ist es matter und düstrer in allen Farben. Auf die erste Brut im April folgt eine zweite im Juni und bei günstiger Witterung auch noch eine dritte zu Ende des Monats Juli. In den vielartigen, ruhelos umherstreichenden Schwärmen der nützlichsten unserer Herbstvögel bildet die Kohlmeise beiweitem die reichste Kopfzahl. Sobald der kalte Winter herannaht, lebt sie als Standvogel und dann kann sie manchmal, namentlich bei Glatteis, ihren Lebensunterhalt nur mühsam erringen, immerhin aber noch besser als die nächstverwandten zarteren Arten. Auf den Vogel-Futterplätzen und namentlich an den Fenstern mildherziger Vogelfreunde erscheint sie in der Zeit der Noth gleichfalls am häufigsten und eifrigsten, während sie dann aber auch bei eintretender milderer Witterung baldigst verschwindet. Der erwähnte Meisenfang, wie er früher nur zu vielfach für den Zweck des Verspeisens betrieben wurde, galt hauptsächlich dieser Art; auch hielt man sie in Thurmkäfigen, mit Haspelrollen u. a. Spielereien. Gegenwärtig findet man sie nur noch hier und da im Herbst freifliegend im Zimmer, und dann bei besonderen Liebhabern, etwa in einer Sammlung aller einheimischen Meisen, in je einem Kopf oder auch pärchenweise. Es ist aber schwierig, sie zu mehreren oder gar mit anderen Vögeln zusammen zu halten, weil sie selbst stärkere mörderisch überfällt. Bei angemeßner Pflege dauert sie wol bis 10 Jahre gut aus, wird ungemein dreist und keck, ja frech, aber niemals zutraulich. Der Volksmund hat ihr noch folgende Namen beigelegt: Kohlhahn, Braut-, Fink- oder: Finken-, Gras-, große oder Groß-, Pick-, Roll-, Schinken-, schwarze oder Schwarz-, Speck-, Spiegel-, Talg- und Wald-Meise, Meisenfink.

Tafel XXVII, Vogel c.

Tafel XXVII. Meisen und Verwandte:

a. Feuerköpfiges Goldhähnchen (Eegulus ignicapillus, Lath.),

b. Kleiber (Sitta caesia, M. et W.)

c. Tannenmeise (Parus ater, L.),

d. Kohlmeise (P. major, L.),

e. Haubenmeise (P. cristatus, L.)

Unter den verhältnißmäßig wenigen Vögeln, welche das einförmige Nadelgehölz, insbesondre ein im heißen Sommer uns unendlich öde dünkender Kiefernwald, beherbergt, tritt uns die Tannenmeise, freilich allein für den Blick des Kundigen, als eine der angenehmsten Erscheinungen entgegen. Zwar ist sie nur schlicht gefärbt, aber ihr muntres, harmlos liebliches Wesen, in welchem sie sich nach Meisenart umhertummelt, läßt sie uns hier in der Einsamkeit mit Freude begrüßen. Lauschen wir ihren Locktönen zit, zit, zit, teh, teh, und den Rufen sisi, sisi, sisi, tühihit, so bemerken wir das Pärchen gewöhnlich im höhern Gebüsch oder in den Baumkronen, wo auch das Männchen seinen wechselvollen, doch unbedeutenden, nur leise zwitschernden Gesang erschallen läßt. So können wir sie vom Monat März an überall in ganz Europa an den erwähnten, für sie günstigen Orten finden; auch in Asien bis Japan ist sie heimisch.

Sie ist an Kopf, Hals und Kehle tiefschwarz; Wangen, Kopf- und Halsseiten und ein großer Fleck im Nacken sind reinweiß; Oberrücken und Schultern sind dunkelaschgrau, Unterrücken hellgrau, Bürzel gelblichweiß; Schwingen dunkelbräunlichgrau, heller blaugrau gesäumt; große und mittlere Deckfedern dunkelgrau, graublau gekantet und mit weißem Endfleck, kleine Flügeldecken dunkelaschgrau; Schwanzfedern dunkelgrau, heller gesäumt; Unterseite von der Kehle bis zur Unterbrust reinweiß, Bauch und Seiten düster gelblichweiß; Schnabel schwarz, Augen dunkelbraun, Füße graublau. Die Größe ist erheblich geringer als die der vorigen (Länge 11 cm, Flügelbreite 18 cm, Schwanz 5 cm). Das Weibchen ist nur schwer zu unterscheiden; etwas matter in den Farben, unbestimmter in den Zeichnungen und auch kleiner.

Diese Meise ist viel weniger bekannt als die meisten anderen Arten, einerseits infolge ihres erwähnten Aufenthalts und andrerseits auch weil sie etwas scheuer ist. Nur in südlichen Gegenden lebt sie als Stand-, bei uns dagegen als Strich- und Zugvogel. Zu Ende des Monats April wird das Nest, wie das der anderen in einer Baumhöhlung, aber auch in Erd- und Felsenspalten, ja selbst in einem Mäuse- oder Maulwurfsloch, jedoch nur selten in einem ausgehängten Nistkasten, immer niedrig stehend und zwar künstlicher als das der meisten nächsten Verwandten aus grünem Mos gewebt und mit Thierharen und Federn ausgepolstert. Höchstens 11 Stück Weiße, zart roth gepunktete Eier bilden das Gelege und das Jugendkleid unterscheidet sich nur durch fahlere Färbung. In der Regel erfolgt noch eine zweite Brut im Beginn des Monats Juni, nach deren Beendigung die Familie umherstreichend sich in der vorhin geschilderten Weise dem aus verschiedenen Arten bestehenden Schwarm anschließt, zur Mitte des Monats Oktober aber südwärts wandert, jedoch nicht weit über Süddeutschland hinaus zur Überwinterung. Im ganzen Wesen gleicht die Tannenmeise der vorigen, nur ist sie im allgemeinen sanfter und zarter und auch in der Ernährung insofern abweichend, daß sie vornehmlich gern allerlei Nadelholzsamen verzehrt. Als besondre Eigenthümlichkeit hat man beobachtet, daß sie sich in entsprechenden kleinen Höhlungen, Rindenspalten u. a. Vorräthe von Sämereien ansammelt, um bei beginnendem Nahrungsmangel davon zu zehren. Infolge des Herunterschlagens der großen Waldungen ist ihre Verringerung an Kopfzahl allenthalben wahrnehmbar. Als Stubenvogel hat sie nur geringe Bedeutung. Bei angemeßner Verpflegung, auch unter Zugabe von Nadelholz- und Mohnsamen, dauert sie wol 5 bis 6 Jahre aus, doch ist sie im ganzen recht weichlich. Sie heißt auch Harz-, Holz-, Hunds-, Kreuz-, Pech-, Schwarz-, Sperr- und Waldmeise, kleine Kohl- und Schwarzmeise oder bloß kleine Meise.

Vom Meister Hämmerlein habe ich in meinem Buch »In der freien Natur« erzählt, dem überaus nützlichen Vögelchen, welches in Obstgärten und Hainen, Vorwald und Feldgehölz, aus den Bäumen an den Landstraßen, selbst im tiefsten Walde, wie im kleinsten Vorgärtchen, jedoch selten im reinen Nadelwald, sein muntres Wesen treibt, sich mit lustigem zi, zi, hä, hä, hä umhertummelt und durch emsigstes Absammeln von allerlei Kerbthieren und deren Bruten und auch Verzehren von Unkrautsämereien die größte Nützlichkeit entfaltet, welche wir von einem Vogel überhaupt nur erwarten können. Mit seinem scharfspitzigen Schnabel vermag er auch aus den engsten Spalten und Ritzen die Eier, Larven und Puppen der Pflanzenschädiger hervorzuholen. Dabei erscheint er als ein anmuthiger und hübscher Vogel.

Der Kopf bis zum Nacken ist reinschwarz; die ganze übrige Oberseite ist röthlichbraungrau; die Oberkehle ist schwarzgrau, Hals-, Brust- und Bauchseiten sind röthlichweiß und die ganze übrige Unterseite ist grauweiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun, die Füße bleigrau. In der Größe bleibt sie beiweitem hinter der Kohlmeise zurück (Länge 11,5 cm, Flügelbreite 21 cm, Schwanz 5 cm). Das Weibchen ist kaum zu unterscheiden, die schwarze Färbung des Kopfs geht nicht so tief zum Nacken hinab, der schwärzliche Fleck an der Oberkehle ist kleiner.

In ganz Mitteleuropa lebt diese Meise als Standvogel, welcher nur vom Spätsommer bis zum Frühjahr, wie in der Übersicht der Meisen geschildert ist, umherstreicht. In ihrem beweglichen, gewandten, kecken und immer lustigen Wesen, dem zärtlichen Benehmen der beiden Gatten des Pärchens, muthwillig aber nicht zänkisch gegen andere Vögel, dem Menschen gegenüber schlau und listig, jedoch nicht scheu und auch nicht neugierig wie die anderen Meisen, in ihrer schlichten doch ansprechenden Färbung, ist sie Jedermanns Liebling und der Volksmund hat ihr zahlreiche Namen gegeben: Aschen-, Blech-, By-, Garten-, Glatt-, Grau-, Hanf-, Hunds-, Kehl-, Koth-, Mehl-, Mönch-, Murr-, Pfütz-, Platten-, Ried-, Rinds-, Rohr-, Schwanz- und Speckmeise, Zizigäg und am häufigsten Nonnenmeise. Mit ausdrucksvoller Stimme und gleichen Geberden ruft sie außer den erwähnten Locktönen noch ein leises sit, sit und in der Erregung ein scharfes zit. Auch ihr Gesang ist leise und unbedeutend, wenngleich wechselvoll. Ihre Gewohnheit, auf einem Zweige sitzend ein Hanfkorn oder dergleichen mit den Füßen festzuhalten und mit dem Schnabel aufzuhämmern, hat ihr den vorhin erwähnten volksthümlichen Namen gebracht. Ihr keineswegs künstliches, aber weich und warm gepolstertes Nest steht an denselben Orten, wie das der Kohlmeise, insbesondre häufig im einem hohlen Weidenkopf, wo sie im mürben Holz auch ein enges rundes Schlupfloch auszumeiseln vermag. Bis 10 Stück weiße oder blaßgrünlichblaue, rostroth und grau gepunktete Eier bilden das Gelege. Das Jugendkleid ist nur fahler und matter in den Farben, sonst übereinstimmend. Auf die erste Brut im Monat Mai folgt zu Ende des Monats Juni noch eine zweite Brut, welche bis zu 8 Eiern enthält. Nach Beendigung derselben schweift die Familie mit anderen Meisen zusammen lustig umher, und ihr Leben gleicht im weitern dem aller übrigen. Als Stubenvogel wird sie ungemein zutraulich und liebenswürdig und bei angemeßner Pflege dauert sie auch mehrere Jahre gut aus, besonders wenn sie im Herbst oder Winter gefangen und parweise gehalten wird.

Tafel XXIX, Vogel b.

Tafel XXIX. Meisen und Genossen:

a. Baumläufer (Certhia familiaris, L.),

b. Blaumeise (Parus coeruleus, L.),

c. Schwanzmeise (P. caudatus, L.),

d. Kleiner Buntspecht (Picus minor, L.)

Immer heiter, listig und verschlagen, auch zänkisch, jähzornig und boshaft, aus großer Furcht vor Raubvögeln ungemein wachsam, flink und gewandt im Fliegen, Klettern und Schlüpfen durch das Gebüsch und zugleich als eine der schönsten unter allen Meisen, so habe ich in meinem »Handbuch für Vogelliebhaber« II die Blaumeise geschildert.

Sie ist an Kopf, Flügeln und Schwanz reinblau; Scheitel dunkelgraublau, abgegrenzt durch ein weißes Band, welches von der Stirn bis zum Hinterkopf läuft; schmaler Zügelstreif schwarzblau, Wangen weiß, Halsband bläulich; Schwingen bräunlichschwarz, an der untern Hälfte himmelblau, am Außenrande weiß gespitzt, wodurch ein helles Querband über den Flügel gebildet ist; Schwanzfedern dunkelblaugrau, himmelblau gekantet, die mittelsten reinhimmelblau, die äußersten fein weiß gesäumt; untre Körperseite schwefelgelb, Oberbrust mit einem schwarzblauen Längsfleck, Unterbrust mit einem schmalen weißen Längsstreif; Schnabel schwarz, Augen dunkelbraun, Füße dunkelgrau. Die Größe ist bedeutend geringer, als die der Kohlmeise (Länge 12,5 cm, Flügelbreite 21 cm, Schwanz 0,5 cm). Das Weibchen ist ein wenig matter gefärbt und kleiner.

Überall in Laubwäldern, vornehmlich aber in lichten Gehölzen, Obstgärten, Baumpflanzungen u. a. m., durch ganz Europa und Kleinasien finden wir sie und namentlich noch recht häufig in Deutschland; in den Gebirgswäldern aber kaum. Im Süden lebt sie als Stand-, im Norden als Zug- und Strichvogel, einzeln oder familienweise im März ankommend; im reinen Nadelgehölz ist sie nur auf der Wanderung zu erblicken, wenn sie gegen den Oktober in gemischter Gesellschaft bis nach Südeuropa zur Überwinterung vorüberzieht. Zum Beginn des Monats Mai hören wir ihre, denen der Sumpfmeise ähnlichen, aber kräftigeren Lockrufe zit, zit, hä, hä, hä, in der Erregung pink, pink, pink und warnend zit, zit, rerr, rerr, rerr; dann können wir auch ihren, wie klirrend lautenden, leisen und eintönigen Gesang belauschen, und wenn wir ums ganz regungslos verhalten, dem Liebesspiel zuschauen, wie das Männchen zwitschernd und pfeifend mit aufgeblähtem Gefieder, gespreizten Flügeln und Schwang hinter dem Weibchen her von einem Baum zum andern hummelartig schwebt. Bald finden wir das Nest in denselben Örtlichkeiten wie das der Kohlmeise stehend, doch nicht selten mit einem zierlich rund ausgemeiselten Schlupfloch, im übrigen ganz ebenso und mit einem Gelege bis zu 10 Stück ungemein kleinen weißen, fein roth gepunkteten Eiern. Das Jugendkleid ist an der Oberseite düsterbläulich grün, an der Unterseite fahl schwefelgelb; der Brustfleck fehlt und die übrigen Zeichnungen sind matter. Nach der zweiten Brut im Juli streicht die Familie gesellig mit anderen Vögeln bis zum Abzuge umher. In allem übrigen zeigt sich diese Meise als übereinstimmend mit der größern verwandten. Als Stubenvogel ist sie um ihrer Schönheit, Zutraulichkeit und ihres drolligen Wesens willen beliebter als andere und bei entsprechender Pflege erhält sie sich mehrere Jahre hindurch recht gut im Käfig. Sie heißt auch Birnen-, Blei-, Himmels-, Hunds-, Jungfern-, Käse-, Mehl-, Merl-, Pimpel-, Ringel- und Zumbelmeise, Blau- und Bläul-Müller.

Tafel XXXV, Vogel a

Tafel XXXV. Wintervögel:

a. Lasurmeise (Parus cyanus, Pall.),

b. Eisvogel (Alcedo ispida, L.),

c. Wasserschwätzer.(Cinclus aquaticus, L.)

Bunte, schöne Farben sind es, die uns zuweilen auch unser nördlicher Winter malt. Treten wir aus dem dunkeln, mit schweren Schneemassen belasteten Walde heraus an das Ufer eines kleinen Landsees, so sehen wir an jener Stelle, wo ein reißender Bach, vom steilen Ufer herabstürzend, die Eisdecke, welche das weite Wasser sonst bedeckt, immer wieder zertrümmert und eine beträchtliche Fläche offen erhält, ein schönes Bild regsamen Vogellebens vor uns. Da plätschert hin und her laufend die Wasseramsel in ihrem schlichten Gefieder, da taucht plötzlich der Eisvogel in seinen glänzenden Farben hinab und wieder empor. Und dann beleben sich rings umher die Zweige, denn ein Meisenschwarm eilt zur Tränke herbei. Inmitten der beweglichen Gesellschaft fassen wir einen Wandergast in's Auge, den aus dem hohen Norden irgendein Zufall hierher geführt und der sich nun dem lustigen Getümmel seiner Verwandten angeschlossen hat.

Es ist die ungemein zartschön gefärbte Lasurmeise, welche am Oberkopf reinweiß erscheint, mit schmalem schwarzblauem Zügel und Streif vom Auge bis zum Nacken, und breitem, lebhaft blauem Nackenband; die übrige Oberseite ist hellblau; die Flügel sind lasurblau mit breitem weißem Querband; die Schwingen sind an der Außenfahne blau, an der Innenfahne grau, breit fahl gesäumt, die ersten Schwingen an der Endhälfte der Außenfahne weiß gesäumt, alle Schwingen linkerseits hellaschgrau; die Schwanzfedern sind blau, weiß gesäumt, die äußerste jederseits fast reinweiß, die zweite an der Außenfahne weiß, Innenfahne blaugrau, unterseits alle blaugrau; die ganze Unterseite ist reinweiß, beim alten Vogel mit zart bläulichem Schein, in der Brustmitte ist ein großer dunkelbläulichgrauer Längsfleck; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße bleigrau. Die Größe ist ein wenig geringer als die der Kohlmeise (Länge 14 cm, Flügelbreite 25,5 cm, Schwanz 6 cm). Das Weibchen ist übereinstimmend, nur matter gefärbt und der Oberkopf ist grauweiß, das Nackenband schmäler, der Brustfleck fehlt. Im Jugendkleide fehlt der Brustfleck gleichfalls, die Farben sind weniger rein, die Zeichnungen verschwommen und das ganze Gefieder erscheint mehr grünlichblau.

Ihre Heimat erstreckt sich über das nordöstliche Europa und nördliche Asien, wo sie in Aufenthalt, Lebensweise, Ernährung und allen anderen Eigenthümlichkeiten den nächsten Verwandten, der Blau- und Sumpfmeise, gleicht. Nach Angaben, welche mir, als Herausgeber der Zeitschrift »Die gefiederte Welt«, im Lauf langer Jahre hin und wieder zugegangen, dürfte sie, wenn auch nur einzeln als Wandergast, doch häufiger bei uns vorkommen als man bisher angenommen hat. Möglich ist es freilich, daß solche Lasurmeisen, die man im Freien bei uns, und zwar bis nach Frankfurt a. M. hinab beobachtet hat, aus dem Käfig entflogene Vögel sind; bisher war ihr Erscheinen als seltene Wanderer nur bis in Sachsen, Schlesien und Österreich (vrgl. »Naturgeschichte der Vögel Europas« von Prof. Dr. A. Fritsch) bekannt. Im ganzen aber dürfte sie als Stubenvogel in Deutschland viel mehr als im Freien zu finden sein. Sie wird von den russischen Händlern hin und wieder herübergebracht, und wenn sie auch unmittelbar nach der Einführung ungemein weichlich ist, so zeigt sie sich doch nach zweckmäßiger Eingewöhnung recht kräftig und ausdauernd; ich habe sie in der Vogelstube jahrelang gut erhalten. Sie wird auch große oder hellblaue Blaumeise, lasurblaue Meise und Prinzenmeise genannt.

Tafel XXVII, Vogel e.

Tafel XXVII. Meisen und Verwandte:

a. Feuerköpfiges Goldhähnchen (Eegulus ignicapillus, Lath.),

b. Kleiber (Sitta caesia, M. et W.)

c. Tannenmeise (Parus ater, L.),

d. Kohlmeise (P. major, L.),

e. Haubenmeise (P. cristatus, L.)

Am Herbstmorgen wandern wir hinaus. Noch hüllt dichter Nebel alles rings um uns her in sein ödes Grau und wir vermögen kaum einige Schritte weit uns umzublicken. Während wir so den schmalen Weg, der sich zwischen Wiesen und Auen, Äckern, Gebüsch und einzelnen hohen Bäumen hinschlängelt, einsam entlang wandeln, hören wir förmlich geheimnißvolle Stimmen der Vögel des Herbstes, die wir doch keineswegs sehen können. Es ist noch frühe und zuerst vernehmen wir das pfeifende Schwirren des vom fernen Bruch her nach dem drüben liegenden See zurückkehrenden Flugs wilder Enten, die hoch über uns dahinstreichen. Dann läßt eine durch unser Nahen von der Pappel aufgescheuchte Nebelkrähe ihr schwart, schwart erschallen und in den nächsten Gebüschen rings um uns her wispern zahlreiche Vögel. Vor und hinter uns hören wir sie, ohne sie zu sehen und dicht neben uns ertönt ihr sit, sit, hä, hä, hä, zirrhüt, gleich als wollten sie uns necken. Dann bricht die Sonne durch das Gewölk und ihre Stralen durchdringen und rollen den Nebel förmlich auf. Der erste Vogel aber, den wir jetzt erblicken, umgoldet von den Sonnenstralen, die in den Tropfen rings an den Zweigen erglitzern und erfunkeln, ist eine Haubenmeise, welche hier nicht allein förmlich wunderbar schön erscheint, sondern auch mit ihren komischen Geberden, die Tolle auf- und niederklappend und auf einem kahlen Zweige sich hin- und herdrehend, uns einen lieblichen Anblick gewährt. Dazu läßt sie ihren leisen, wie klirrend ertönenden, freilich für den Kenner nur als unbedeutend geltenden Gesang eifrig hören. Bei näherer Betrachtung erscheint sie als ein schlicht-, doch hübsch gefärbter Vogel:

Ihre Stirn ist weiß, schwärzlich geschuppt, der Kopf fahl röthlichbraun, mit einem spitzen, schwarzen Schopf, an welchem jede Feder fein weiß gekantet ist; der Augenbrauenstreif bis zum Genick verlaufend, ist weißlich, der Zügelstreif dunkelgrau, die Wangen sind weiß, mit einem schwarzen Streif umgeben; ein schmales Halsband ist schwarz; die Schwingen und Deckfedern sind dunkelbräunlichgrau, heller gekantet; die Schwanzfedern sind noch dunkler, an der Außenfahne hell gesäumt; die ganze übrige Oberseite ist fahl röthlichbraun; die Kehle ist schwarz, die Oberbrust weiß und die Seiten sind röthlichgelb; die ganze übrige Unterseite ist düsterweiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße bleigrau. Sie ist beträchtlich kleiner als die Kohlmeise (Länge 13 cm, Flügelbreite 21 cm, Schwanz 5 cm). Das Weibchen hat eine kleinere Haube, ist am Kopf düsterweiß, mit schmälerm, zuweilen undeutlichem Halsband, auch ist es in der Körpergröße ein wenig geringer.

So finden wir sie überall in Deutschland, vorzugsweise im Nadelwald, besonders in alten Beständen, doch auch im lichten Stangengehölz; trotz ihrer Verbreitung über ganz Europa, von Schweden bis Südfrankreich und Spanien, ist sie jedoch nirgends häufig und am wenigsten bei uns, wo ihr durch die Waldwirthschaft leider fast allenthalben die Nistgelegenheiten geraubt werden. Sie lebt überall als Standvogel, welcher nach beendeter Nistzeit familien- und dann schwarmweise gemeinschaftlich mit anderen Meisen u. a. Vögeln umherstreicht. Ihr Nest steht in gleichen Örtlichkeiten wie das der Verwandten, auch in alten Krähennestern und selten in einem Erdloch, am liebsten aber legt sie es in den alten Stämmen der Wildgatter und Zäune an und in dem morschen Holz meiselt sie sich selbst die Bruthöhle mit engem Schlupfloch aus. Das Nest ist dem der anderen gleich, jedoch immer auf einer hohen Mosunterlage, zum Schutz gegen eindringendes Wasser, kunstlos geformt und enthält bis 8 Stück weiße, rothgelb und röthlichviolett gepunktete und gefleckte Eier. Das Jugendkleid ist nur matter in den Farben mit kleinerer Haube. In der Lebensweise ist diese Meise gleichfalls mit den Verwandten übereinstimmend, nur soll sie weniger Sämereien als die anderen fressen; dagegen gehört sie durch Vertilgung der Bruten der sog. Waldverderber, also höchst schädlicher Kerbthiere, zu den nützlichsten aller Vögel überhaupt. Ihres wunderlichen Aussehens und drolligen Wesens wegen wird sie als Stubenvogel gern gekauft, doch ist dies sehr zu bedauern, denn sie läßt sich schwierig eingewöhnen und wird, wenn ihr nicht durchaus angemeßne Pflege geboten, leicht hinfällig. Man bringt sie in einen mit Tannenreisern umgebnen Käfig, hält immer mehrere zusammen oder doch wenigstens andere kleine Meisen zur Gesellschaft dabei. Der Volksmund hat ihr zahlreiche Namen beigelegt: Haiden-, Heubel-, Hörner-, Kobel-, Kupf-, Kuppen-, Kupp-, Schopf-, Strauß- und Toppelmeise, Toppelmeisken und Meisenkönig.

Tafel XXIX, Vogel c.

Tafel XXIX. Meisen und Genossen:

a. Baumläufer (Certhia familiaris, L.),

b. Blaumeise (Parus coeruleus, L.),

c. Schwanzmeise (P. caudatus, L.),

d. Kleiner Buntspecht (Picus minor, L.)

Während wir am weiten Ausblick bis nach den fernsten Punkten des Horizonts hin, welche die klare, durchsichtige Herbstluft wahrnehmbar bis in's Einzelne hervortreten läßt, uns erfreuen, achten wir wenig auf das Leben und Weben in unsrer nächsten Umgebung; aber mit einmal wird unsre Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, durch einen förmlich dramatischen Naturvorgang, welcher sich vor unseren Blicken abspielt. In den schon herbstlich kahl und fahl werdenden Hecken, neben dem noch ungemäht dastehenden Haferstück, treibt sich ein Schwarm Feldsperlinge lustig umher; sie haben sich in dieser Zeit so satt und voll gefressen, daß sie es nicht der Mühe für werth halten, wie sonst weite Ausflüge zu machen; was können sie beßres haben, als dicht vor ihrem Schnabel die süßen, noch nicht vollreifen Haferkörner. Vor der Hecke aber im lichten Gezweige tummelt sich eine kleine Schar absonderlich schöner Vögel, welche unsere Blicke viel mehr fesseln, als die Spatzen. Gewandt kletternd, schnurrend fliegend und hüpfend durchstreifen sie, die Schwanzmeisen, jetzt täglich ihren bestimmten Bezirk, emsig Gesträuch und Kraut nach Kerbthieren absuchend. Sie zerhacken die Beute nicht, wie die anderen Meisen, sondern fressen nur zarte weiche Kerbthiere und deren Bruten. Gerade aber während sie hier vorüberziehen und ihre Locktöne zit, zit, hochpfeifend tihit und hellklingend ziri, ziri und sodann auch ihren leise zirpenden und sanft klagenden, unbedeutenden Gesang lauten lassen, streicht plötzlich um die Ecke des dichten Gehölzes ein Sperber hervor (s. Tafel XXXII). Er hat es nur abgesehen auf einen der fetten Spatzen, aber die Meisen stürzen sich mit schrillem Geschrei in's dichteste Gebüsch und ducken sich hier in tödtlichster Angst in irgendwelche Verstecke. Während der Raubvogel längst mit seiner Beute abgezogen ist, hocken sie noch immer im Dickicht, bebend vor der Gefahr, dann allmälig erholen sie sich und kommen wieder zum Vorschein. Nun können wir sie in all' ihrer Schönheit, in ihrem sanften, nicht kecken Wesen, verträglich gegen andere Vögel und harmlos zutraulich, aber niemals dreist und keck dem Menschen gegenüber, beobachten.

Tafel XXXII. Der ärgste Strauchritter:

a. Sperber (Falco nisus, L.),

b. Feldsperlinge (Fringilla montana, L.)

Die Schwanzmeise ist an Kopf, Nacken und Hals weiß; die Flügel sind schwarz mit weißen Schulterdecken, die Schwingen weiß gerandet; die Schwanzfedern sind schwarz, die äußersten mit weißen Außenfahnen, alle unterseits düsterroth; die ganze übrige Oberseite ist schwarz, nach hinten zu mehr graulichschwarz; die ganze Unterseite ist hellröthlichbraun; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun, von einem lebhaft rothgelben Rand umgeben, die Füße schwarz. Ihre Größe ist bedeutend geringer als die der Kohlmeise und ihr überaus langer Schwanz erscheint auffallend (Länge 15 cm, Flügelbreite 19 cm, Schwanz 9 cm). Das Weibchen ist in allen Farben matter; der Streif vom Auge zum Nacken ist dunkelbraun, die Wangen sind schwärzlich gestrichelt; der Augenliderrand ist fahlroth.

Ihre Verbreitung erstreckt sich über ganz Europa, doch ist sie im Süden seltner; in Deutschland finden wir sie hier und da in allen Waldungen, vornehmlich aber in lichten Hainen, Baumgärten und weiten Weidengebüschen. Bei uns lebt sie als Zugvogel, kommt zu Ende des Monats März pärchenweise an, nistet zum erstenmal im April und zum zweitenmal im Juni. Abweichend von der Gewohnheit der bis hierher geschilderten Verwandten, erbaut sie ihr Nest freistehend im Weiden-, Erlen- und selbst Nadelholzgebüsch oder auch auf verschiedenen Obst- und Waldbäumen, etwa meterhoch und darüber, in Astgabeln, seltner auf einem Baumstumpf, zuweilen dagegen zwischen dichten Hopfenranken u. a., von eiförmiger Gestalt, im Umfang von zwei starken Mannsfäusten kunstvoll gewebt aus Mosen, Flechten, Fäden, Fasern, Kerbthiergespinnsten und mit Thier- und Pflanzenwolle dicht und warm ausgepolstert. Von außen ist es mit solchen Flechten und Mosen umkleidet, welche der Farbe des Baumstamms gleichen, sodaß es einem Stumpf oder Knorren ähnlich aussieht und nicht leicht zu finden ist, ein sehr enges rundes Schlupfloch führt oberhalb von einer Seite hinein; es wird vom Weibchen in 2 bis 3 Wochen gewebt, während das Männchen die Baustoffe zusammensuchen hilft. Das Gelege besteht in bis zu 12 ja sogar bis zu 15 Eiern, welche sehr klein und veränderlich, manchmal reinweiß, gewöhnlich aber fein röthlich gepunktet sind. Der lange Schwanz des brütenden Weibchens hat keinen Platz in dem Nest, biegt sich daher krumm und behält diese Gestalt gewöhnlich während der ganzen Brutzeit; die Schwänze der jungen Vögel aber durchstoßen das lockre Gewebe und stehen dann zuletzt weit aus dem Nest hervor. Im Jugendkleid ist die Schwanzmeise an Kopf und Hals grauschwarz; Kopfmitte und Kehle sind weiß, die Schultern hellgrau; die ganze Unterseite ist grauweiß; die schwarzen Augen sind gelbumrandet. Nach der letzten Brut schweift die Familie umher, bis sie zum November in Gesellschaft von anderen Arten bis nach Südeuropa zieht; viele aber bleiben über Winter in der Nähe der Brutstätten und finden sich dann auf den Futterplätzen der Vogelfreunde ein. Als Stubenvogel ist sie beliebter fast als alle übrigen Meisen, ihrer komischen Gestalt und ihres lieblichen Wesens willen. Gefangen wird sie wie alle anderen Meisen, eingewöhnt werden muß sie aber stets in Gesellschaft oder wenigstens pärchenweise. Liebhaber wollen durch Erfahrung festgestellt haben, daß gerade diese Meise weniger als viele andere Vögel das Anfassen mit der Hand ertragen kann, sondern infolge dessen leicht eingeht. Wenn sie verständnißvoll eingewöhnt ist und liebevoll verpflegt wird, so dauert sie im Käfig und besser noch in der Vogelstube eine Reihe von Jahren gut aus. Sie heißt auch vornehmlich Schleiermeise und Pfannenstielchen, ferner: Belz-, Berg-, langschwänzige, Mehl-, Mor-, Ried-, Schnee-, Spiegel-, Zagel-, Zahl- und Zogel-Meise, Backofendrescher, Pfannenstiglitz, Teufelsbolzen, Teufelspelz und Weinzapfer.

Hoch obenan unter den Meisterwerken aller nesterbauenden Vögel steht das Nest dieser Meise, denn es wird an Schönheit, Kunstfertigkeit und hoher Vollendung weder von den sprichwörtlich berühmten Nestern der Webervögel noch von denen irgendwelcher anderen fremdländischen und einheimischen Vögel übertroffen.

Die Beutelmeise ist am Kopf und Nacken aschgrau; Stirn, Zügel und Streif durch's Auge, sowie Kopfseiten sind tiefschwarz; die Schwingen sind schwarzbraun, weiß gesäumt, alle Deckfedern dunkelbraungrau, fahl röthlichgelb und braunroth gesäumt und gespitzt; die Schwanzfedern sind schwarzbraun, weiß gesäumt; die ganze übrige Oberseite ist roströthlichgrau; die Brust ist hellrostroth, die Unterbrust röthlichweiß; die ganze übrige Unterseite ist düsterweiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind braun und die Füße grauschwarz. In der Größe bleibt sie hinter der Kohlmeise zurück, doch erscheint sie gedrungner (Länge 12 cm, Flügelbreite 18 cm, Schwanz 5 cm). Das Weibchen ist matter und düstrer gefärbt; die schwarze Zeichnung an Stirn und Kopfseiten ist geringer.

Bei uns in Deutschland finden wir sie leider kaum; ihre Verbreitung erstreckt sich vielmehr über das östliche Europa und Kleinasien und namentlich Rußland, Polen, Ungarn, auch kommt sie in Südfrankreich vor. In den mit Weiden, Erlen, Pappeln und Birken bestandenen weiten Sümpfen, weniger im Rohr und Schilf, hören wir vom Monat März an ihre scharfen Locktöne zit, zit, zihi und dann auch den leise zirpenden unbedeutenden Gesang. Verhalten wir uns bewegungs- und lautlos, so sehen wir auch wie das Pärchen, unruhig und lebhaft in der Weise aller Verwandten hin und her durch's Dickicht schlüpft, klettert und in sonderbar zuckendem Fluge über eine kleine Blöße dahinfliegt, um seiner Nahrung nachzugehen, welche in allerlei im Wasser sich entwickelnden Kerbthieren, sowie im Herbst und Winter in den Sämereien von Sumpf- und Wasserpflanzen, Rohr, Schilf, Gräsern u. dergl. besteht. Bei äußerster Vorsicht können wir sodann den Nestbau belauschen. Beide Gatten des Pärchens sehen wir in einem Busch oder auch im Rohr über dem Wasser, gewöhnlich 4 bis 5 Meter hoch, wie sie zuerst einen länglich runden Beutel aus Halmen, Fasern, Rispen, Bast u. drgl. korbförmig flechten, dann die Wandung mit Pflanzenwolle und Thierharen in bewundernswerth kunstvoller Weise durchfilzen, das Lager für die Eier mit zarter Blütenwolle auspolstern und schließlich an den Eingang eine lange, nicht selten doppelte Schlupfröhre hängen. (Die Größenverhältnisse des Beutelmeisen-Nests betragen etwa 15–20 cm Höhe, 10–12 cm Breite und die wagerechte oder hinabgebogne Schlupfröhre ist 10 bis 12 cm lang.) Das Gelege bilden bis 7 Stück weiße, schwachblaßröthliche Eier, deren Bebrütung, ebenso wie die Entwicklung der Jungen denen aller übrigen Meisen gleicht. Das Jugendkleid ist an der ganzen Oberseite röthlichgrau, an der Unterseite gelb grau gefärbt, ohne die schwarzen Abzeichen. Nach der Brut streicht die Familie gleich allen anderen Meisen umher, um, etwa zum Oktober, aus der Brutgegend ganz zu verschwinden; dann erscheint sie hier und da regelmäßig an manchen Seen im Osten und Norden Deutschlands, wo sie nistend niemals vorkommt. Bis jetzt ist es noch nicht mit Sicherheit festgestellt worden, ob sie nur als Strich- oder auch wirklich als Zugvogel anzusehen ist. Leider ist die förmlich berühmte Nestbaukünstlerin im Vogelhandel überall kaum jemals, höchstens zufällig, vorhanden und daher findet das Verlangen der Vogelliebhaber, sie in den Vogelstuben zu halten und wenn möglich ihren Nestbau zu beobachten, auch nur selten irgendwo Befriedigung. Im übrigen würde sie ein angenehmer Stubenvogel sein, weil sie sich friedlich gegen andere Vögel zeigt, wie dies die wenigen Beispiele, in denen man sie gehalten, ergeben haben. Sie heißt auch Beutelrohr-, florentinische, polnische, Sumpf- und Sumpfbeutelmeise, Pendulin und Remiz.

Jahrein und aus halte ich ein Pärchen dieser wunderhübschen Meisen in der Vogelstube.

Das Männchen ist an Kopf, Nacken, Wangen bläulichaschgrau und mit einem schwarzen Knebelbart (welcher aus 2 cm langen seideweichen Federn gebildet, spitzwinklig neben der Kehle steht) geziert; an der ganzen übrigen Oberseite ist es hellgelblichbraun; die Schultern und die letzten Schwingen sind weiß und bilden einen breiten weißen Streif schräg über den Rücken; der Flügelrand ist reinweiß; die ersten Schwingen sind schwarz, weiß gekantet, die großen Flügeldecken sind schwarz, rothgelb gekantet, die mittleren zimmtbraun und die kleinsten rothgelb; die Federn des langen stufenförmig spitzzulaufenden Schwanzes sind mattröthlichgelb, heller gerandet; die Kehle ist reinweiß; die übrige Unterseite ist weiß, rosenroth angehaucht; der Hinterleib ist schwarz, der Schnabel ist lebhaft zitrongelb, die Augen sind braun mit gelbem Stern und gelbrothem Augenliderrand, die Füße sind schwarz. Sie gehört zu den größten aller Meisen (Länge 16,5 cm, Flügelbreite 19 cm, Schwanz 8,5 cm). Das Weibchen ist matter gefärbt und hat nur einen schwachen weißen Bart; der Hinterleib ist blaßröthlichgelb.

Auch die Bartmeise kommt in Deutschland nur selten und als Wandervogel vor; ihre Heimat erstreckt sich über das südöstliche Europa und Mittelasien, doch ist sie außer in Ungarn, Griechenland, Italien, Frankreich und der Schweiz, auch in Großbritannien und namentlich in Holland zu finden. Rohrdickichte in Sümpfen, an flachen Ufern von Seen und Teichen, weniger das mit Rohr durchwachsne Weidengebüsch längs der Flußufer, bilden ihren Aufenthalt und hier lebt sie als Stand-, sowie zeitweise als Strichvogel. Da sehen wir das Pärchen, etwa vom Monat März an, wenn wir den Locktönen, scharfem zit, zit, folgen, wie beide Vögel geschickt und beweglich im Gebüsch huschen und klettern, auf dem Boden zierlich dahinlaufen, leicht und ruckweise fliegen; dann bläht das Männchen sein Gefieder auf, spreizt den Schwanz, richtet sich mit geschlossenen Augen unter sonderbaren Geberden ruckweise empor und laßt seinen leise zwitschernden und schnurrenden, unbedeutenden Gesang ertönen. Dann sitzen sie wieder zärtlich dicht aneinander geschmiegt, lange Zeit regungslos da. Etwa im Monat Mai finden wir im hohen Grase, zwischen Binsen, Seggen oder auch wol im Rohr dicht über dem Boden, aber niemals über dem Wasser, das Nest, welches auf einer Unterlage von Rohrblättern, aus Grashalmen, Rispen und Fasern recht künstlich gewebt ist und nur 4 bis 6 Stück rein- oder röthlichweiße, zart hell oder dunkelbraun gepunktete und gefleckte Eier enthält. Das Jugendkleid ist düstrer gefärbt, an der ganzen Oberseite dunkelbraungrau; beim jungen Männchen zeigt sich ein kaum bemerkbarer weißer Bart. Zu Ende des Monats Juni findet wol noch eine zweite Brut statt. In der Ernährung, sowie auch im Wesen, ist diese Meise mit der vorigen übereinstimmend. Glücklicherweise ist sie beiweitem nicht so selten, sondern sie gelangt, namentlich von Holland aus, ziemlich zahlreich in den Handel. In den Vogelstuben ist sie bereits mehrfach wenigstens soweit gezüchtet worden, daß das Pärchen ein Nest erbaut und das Weibchen Eier gelegt hat; ein voller Erfolg ist freilich noch nirgends erzielt worden. Immer bildet die Bartmeise einen schönen Schmuck in jeder Vogelsammlung, wo sie sanft und liebenswürdig, durchaus ohne die bösartigen Eigenthümlichkeiten der erstbeschriebenen Verwandten, Kohlmeise u. a. sich zeigt. Auch sie wird mit mehreren Namen benannt: Bartmännchen, bärtige, Bartrohr-, Grenadier-, Rohr- und bärtige Sumpfmeise, Bartsperling und spitzbärtiger Langschwanz.

Als die kleinsten unter allen unseren einheimischen Vögeln sind sie allenthalben gern gesehen und geschätzt, einerseits weil sie überaus niedlich und lieblich sind, andrerseits weil sie auch sehr nützlich sich zeigen. Folgende besondere Merkmale unterscheiden sie von den Meisen, zu denen man sie vielfach ohne weitres stellt.

Ihre Gestalt ist trotz der Kleinheit gedrungen und erscheint fast rund durch die verhältnißmäßig lange und volle, weiche Befiederung. Von schlichter Färbung, haben sie jedoch einen lebhaft gefärbten verlängerten Schopf. Der Schnabel ist gerade, sehr dünn, mit scharfer Spitze, an der Wurzel breit und mit feinen Borstenhärchen besetzt. Die Flügel sind kurz, gerundet, die vierte und fünfte Schwinge am längsten. Der Schwanz ist mittellang, ausgeschnitten. Die Füße sind verhältnißmäßig hoch, sehr dünn, mit scharfen, sehr gekrümmten Nägeln. Die Geschlechter sind kaum zu unterscheiden und das Jugendkleid hat noch nicht die farbigen Abzeichen.

In ganz Europa, ferner in Asien und Nordamerika sind sie heimisch und zwar vorzugsweise im Nadelwald. Hier sehen wir sie zur Nistzeit etwa vom Beginn des Monats Mai an, wie sie meisenähnlich sich umhertummeln, immer beweglich, fröhlich, aber still geschäftig, kletternd und flatternd, unter leisem Wispern ungemein harmlos und zutraulich ihrer Nahrung nach gehen, welche neben Nadelholz-Sämereien, hauptsächlich in Kerbthieren und deren Bruten besteht, die sie in gleicher Weise wie die Meisen überall hervorsuchen. Ihr Gesang ist unbedeutend, leise, doch angenehm, oft unterbrochen vom jubelnden Ruf sissi und wird vom Frühling bis etwa zum Juli unter Sträuben der Kopffedern und mit gespreiztem Schwänzchen vorgetragen. Während dieses Liebesspiels verfolgt das Männchen eifrig sein Weibchen, und die Männchen bekämpfen dann auch sehr hitzig einander. Das Nest steht im Nadelholz oder im gemischten Walde auf einem einzelnen Nadelbaum im dichten Büschel eines der äußersten und höchsten Zweige, immer ungemein versteckt; es ist sehr künstlich aus Mos und Flechten dickwandig geflochten und ausgepolstert, ballförmig, mit dem Schlupfloch von einer Seite. Die einfarbigen, bespritzten und gepunkteten 6 bis 10 Eier werden von beiden Gatten des Pärchens in 11 Tagen erbrütet, und ebenso werden die Jungen mit weichen zarten Kerbthieren, Larven, Maden, Räupchen u. a. ernährt. Das Pärchen macht alljährlich zwei Bruten. Bei uns leben sie als Zugvögel, welche etwa von der Mitte des Monats September in immer mehr anwachsenden Schwärmen, auch mit Meisen u. a. gemeinschaftlich umherstreichen, dann allmälig, jedoch nur bis Südeuropa wandern und je nach der Witterung im März oder April nach den Brutplätzen zurückkehren, wo sie sich pärchenweise vertheilen; bereits in Süddeutschland sind sie Standvögel.

Erklärlicherweise sind die kleinen reizenden Goldhähnchen auch als Stubenvögel ungemein begehrt, aber nur wenigen Liebhabern glückt es, sich ihrer zu erfreuen. Zwar ist ihr Fang ungemein leicht; meistens bemächtigt man sich ihrer vermittelst des sog. »Dupfens«, indem man mit einer kleinen, an einem dünnen langen Stock befestigten Leimrute unermüdlich hinter einem Schwarm herschleicht und eins von den Vögelchen nach dem andern allmälig erhascht. Außerdem fängt man sie mit einem Lockvogel in allerlei Fallen, Netzen u. a. Die Eingewöhnung ist immer schwierig; zwar geht sie im Sommer mit frischen Ameisenpuppen unschwer vonstatten, aber es ist dann mühevoll, die Vögel an trockene Ameisenpuppen und Mischfutter zu bringen; im übrigen führt man die Eingewöhnung wie bei den Laubvögeln angegeben ist, aus, und behandelt und verpflegt die Goldhähnchen auch ganz ebenso. Immerhin dauern sie nur, selbst bei äußerst sorgsamer Verpflegung, einige Jahre aus, während sie bei der geringsten Veranlassung, vernachlässigter Fütterung, Naßkälte u. drgl., überaus hinfällig sich zeigen. Züchtungsversuche haben bis jetzt, selbst bei den hervorragendsten Pflegern, noch zu keinem Erfolg geführt.

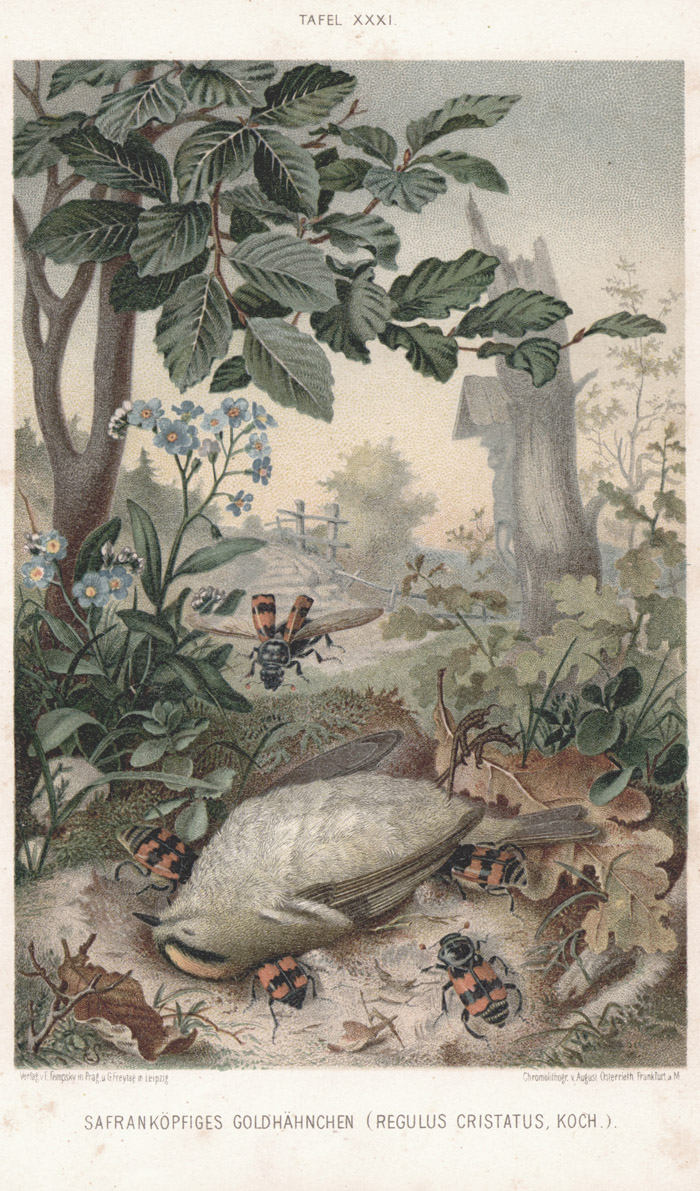

Tafel XXXI.

Tafel XXXI. Vögleins Begräbniß:

Safranköpfiges Goldhähnchen (Regulus cristatus, Koch)

Zu den schönsten Erinnerungen aus meiner Jugendzeit her gehört die an einem milden Wintertag im dunkelgrünen Nadelholzwald, als zur Mittagszeit die Sonnenstralen die vom Schnee belasteten Kiefern umgoldeten und ich inmitten des Waldes zum erstenmal einen Schwarm Goldhähnchen vor mir sah. Wispernd und emsig geschäftig suchten die Vögelchen dicht vor mir Zweig um Zweig ab, so daß ich sie fast hätte mit den Händen ergreifen können. Alle ihre Schönheit und Lieblichkeit zeigten sie mir in nächster Nähe, ohne sich um mich zu bekümmern – und ich konnte es seitdem wol begreifen, daß beide Goldhähnchen, freilich nur für ganz besondere Liebhaber, auch als Stubenvögel einen außerordentlichen Reiz haben.

Das safranköpfige Goldhähnchen ist an der ganzen Oberseite graugrün, an der Stirn weißlichgrau; an der Scheitelmitte erheben sich zarte, seidenweiche, dunkelsafrangelbe, daneben zu beiden Seiten röthlichgelbe und dann schwarze Federchen, welche zusammen einen breiten Längsstreif, der schopfähnlich gesträubt werden kann, bilden; die Flügel sind bräunlichschwarz mit zwei hellen Querstreifen und einem kleinen tiefschwarzen Fleck; die Schwanzfedern sind bräunlichdunkelgrau, olivengrün gesäumt; Augenkreis und Zügel sind gelblichgrauweiß; die Kehle ist grauweiß und die ganze übrige Unterseite ist hellgrau; der Schnabel ist schwarz, mit kammartigen Federchen über jedem Nasenloch; die großen Augen sind dunkelbraun, die Füße hellbraun. Das Weibchen ist nur düstrer gefärbt und am Scheitel matter gezeichnet (Länge 9,5 cm, Flügelbreite 15,4 cm, Schwanz 3,8 cm).

Ganz Europa bis zum höchsten Norden hinauf bildet seine Heimat, ebenso Nordasien und in Deutschland ist es erfreulicherweise fast allenthalben noch häufig zu finden. Beinahe das ganze Jahr hindurch halten sich die Goldhähnchen nur im Nadelwalde auf und hier hören wir ihr leises zit, zit in der Nähe ihrer Brutstätten fortwährend, in der Nistzeit aber nicht den Gesang. Die erste Brut findet im Mai, die zweite im Juli statt. Vor und nach derselben erklingt der leise, von jubelndem sissi oft unterbrochne Gesang bis zum Oktober und selbst an milden Wintertagen. Im Herbst spielen die Männchen in ähnlicher Weise, wie sie einander während des Nistens befehden, indem sie sich mit gesträubten Schöpfchen unter Flügelschlagen und Geschrei jagen und im Kreise umherdrehen. Trotz dieser, freilich harmlosen Streitbarkeit, stehen auch die Nester manchmal zu mehreren beisammen auf einem Baum, selbst auf einunddemselben Ast. Die Eier sind röthlichweiß, roth- und gelbgrau gepunktet und das Jugendkleid ist fast einfarbig graugrün. Die große Beliebtheit dieses Vogels ergibt sich aus seinen vielen Namen: Goldhähnchen mit safrangelbem Schopf, gelbköpfiges und goldköpfiges Goldhähnchen, Goldämmerlein, Goldhammel, Goldhändlein, Goldpiepchen, Goldsträußlein, Goldvöglein, Haubenkönig, Haubenzaunkönig, Königlein, Ochsenäuglein, gekrönter Sänger, Tannenmeislein, Tannenzeislein, Waldzeislein, Weidenmeise, Weidenzeislein, gelber Zaunkönig.

Tafel XXVII, Vogel a.

Tafel XXVII. Meisen und Verwandte:

a. Feuerköpfiges Goldhähnchen (Eegulus ignicapillus, Lath.),

b. Kleiber (Sitta caesia, M. et W.)

c. Tannenmeise (Parus ater, L.),

d. Kohlmeise (P. major, L.),

e. Haubenmeise (P. cristatus, L.)

Dem vorigen so ähnlich, daß man lange Zeit hindurch beide als übereinstimmend angesehen hat, zeigt die Scheitelfärbung bei näherer Betrachtung doch eine bedeutsame Verschiedenheit, und diese ergibt sich dann auch namentlich in der Lebensweise.

Bei dieser Art ist der Scheitel in der Mitte lebhaft feuerroth, daneben an beiden Seiten hochgelb und breit schwarz; der Augenbrauenstreif ist weiß, ein Strich durch's Auge schwarz; im übrigen ist die ganze Oberseite schwach gelblicholivengrün; die Flügel sind bräunlichschwarzgrau, jede Feder gelbgrün gesäumt, mit zwei hellen Querstreifen; die Schwanzfedern bräunlichschwarzgrau, olivengrün gesäumt; die Kehle ist grauweiß und die ganze übrige Unterseite hellgrau; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind dunkelbraun und die Füße bräunlichgrau. Das Weibchen ist nur matter gefärbt mit fahlerm und schmälerm Scheitelstreif (Länge 9 cm, Flügelbreite 15,4 cm, Schwanz 3,9 cm).

Seine Verbreitung erstreckt sich von Deutschland aus über West- und Südeuropa. Es kommt ein wenig später als das vorige, erst mit dem Beginn des April und wandert zum September hin fort. Im ganzen Wesen und den Bewegungen ist es etwas unruhiger, auch gewandter und lebt einsam, pärchenweise. Sisi, sisi, erklingt ein wenig stärker der Lockton, und der Gesang besteht nur in diesem einfachen Rufen. Das Liebesspiel ist fast noch komischer, die Bruten finden zu gleicher Zeit statt, aber das Nest ist mehr länglich, beutelförmig gestaltet; die Eier sind nur schwach röthlich, beinahe weiß und hellroth bespritzt. Beide Arten sind im Jugendkleide kaum zu unterscheiden, auch diesem fehlt, wie jenem, der bunte Scheitel. Als Stubenvogel ist diese Art höher geschätzt als die vorige, einerseits weil sie etwas schöner und andrerseits weil sie seltner ist. Alle Namen, welche ich bei dem vorigen aufgezählt habe, gelten auch für dieses, nur mit dem Unterschied, daß es immer heißen muß Goldhähnchen mit feuerrothem Schopf.