|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

sind bei uns durch zwei Arten vertreten, von denen die eine zu den auffallendsten und daher bekanntesten Vögeln gehört, während die andre in vielen Gegenden Deutschlands als sehr seltner Vogel gelten muß, wenn sie überhaupt vorkommt. Sie zeichnen sich durch folgende absonderliche Eigenthümlichkeiten aus.

Das Gefieder ist voll, locker und weich. Der Schnabel ist gerade, mittellang bis lang, an der Spitze mehr oder minder, jedoch immer nur wenig gekrümmt, an den Seiten zusammengedrückt mit scharfen Schneiderändern, er hat ovale mit Borstenfederchen bedeckte Nasenlöcher. Die Flügel sind kurz, der Schwanz ist ziemlich lang und gerundet.

In allem übrigen stimmen sie mit den anderen Krähen, vornehmlich aber mit der Elster, überein. Beide Heher sind beiweitem überwiegend schädlich und da sie, insbesondre durch das Ausplündern zahlreicher Vogelnester, großen Schaden verursachen, so verdienen sie keine Schonung; doch bitte ich das vorhin bei der Elster Gesagte zu beachten.

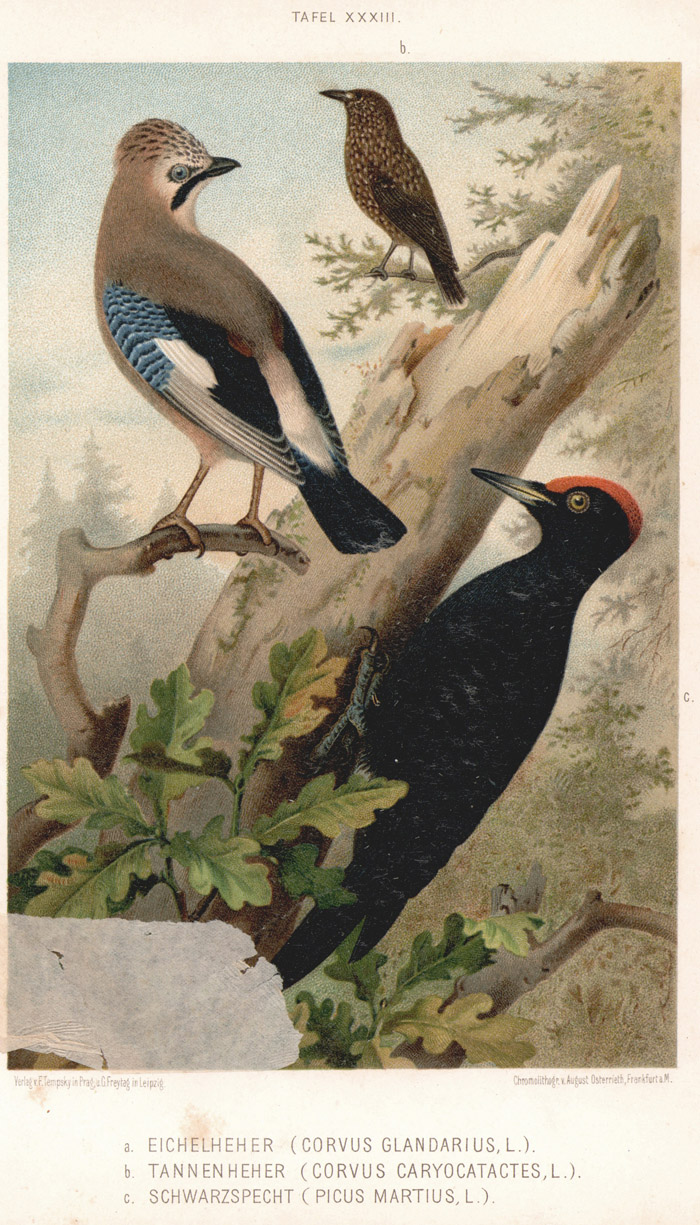

Tafel XXXIII, Vogel a.

Tafel XXXIII. Heher und Specht:

a. Eichelheher (Corvus glandarius, L.),

b. Tannenheher (C.caryocatactes, L.),

c. Schwarzspecht (Picus martius, L.)

Lautlos liegt der weite, hohe Buchenwald vor uns, und während der dichte Nebel uns die Aussicht bis auf wenige Meter Entfernung raubt, folgen wir dem Jäger, welcher dahineilt, um an diesem günstigen Oktobermorgen die Krammetsvögel aus den Dohnen zu lösen. Indem wir den langen Dohnenstieg hinabwandern, erschallen plötzlich in unmittelbarer Nähe rauhe Rufe, rätsch, rätsch und räh, und munter und keck, dicht neben uns vorüber, mit raschem Flügelschlag, in kurzen Entfernungen fliegend und auf der Erde hüpfend, bei unserm Anblick die Kopffedern sträubend und ein kreischendes kräh oder gedehntes miäh ausstoßend, ziehen die Heher oder Holzschreier an uns vorüber. Nicht lange, da hören wir einen Heher viel lauter als die übrigen kreischen, und der Jäger sagt, jetzt wollen wir eilen, denn entweder haben sie dort Krammetsvögel in den Schlingen gefunden und zerhacken sie, ehe wir hinzukommen oder einer von dem Raubgesindel hat sich selber gefangen. Da indessen sogleich wieder Alles still ist, so meint er sich doch geirrt zu haben und geht wie bisher ruhig weiter. Plötzlich aber ertönen schrilles Geschrei und Klagelaute – und da läuft der junge Forstmann auch schon hinzu, denn es flattert wirklich ein Heher in der Schlinge. Dieser aber hat sich klüger gezeigt als die bedauernswerthen Drosseln, welche sich in den mörderischen Schlingen immer sogleich erwürgen; denn als er verspürte, daß er gefangen, erhob er allerdings auch ein gewaltiges Geschrei, dann aber, sobald er eingesehen, daß er nicht fortkonnte, tobte er keineswegs wie jene weiter, sondern setzte sich ruhig auf den Bügel der Dohne und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Betrachten wir ihn nun näher:

Seinen Scheitel ziert eine an der Vorderseite weiße, an der Hinterseite röthliche, mit schwarzen Längsstreifen gezeichnete, bewegliche Tolle; der Zügelstreif jederseits ist gelblichweiß, fein dunkel längsgefleckt; die ganze übrige Oberseite ist bläulichgrauroth; die Schwingen sind schwarz, an den Außenfahnen grauweiß gesäumt, die zweiten Schwingen sind an der Grundhälfte weiß (wodurch ein großer weißer Spiegelfleck auf dem Flügel gebildet wird), am Grunde blau geschuppt, an der Endhälfte aber sammtschwarz; die großen Flügeldecken sind an den Außenfahnen lebhaft blau mit weißen und schwärzlichen Querstreifen (wodurch gleichfalls ein glänzendblauer Schildfleck gebildet ist), die kleinen Flügeldecken sind braunröthlichgrau; die Schwanzfedern sind schwarz, am Grunde mit undeutlichen blauen Querstreifen; die Kehle ist weiß, von einem breiten weißen Bartstreif eingefaßt; die übrige Unterseite von der Oberbrust bis zum Bauch einschließlich ist heller, weinröthlichgrau; Unterbauch, unterseitige Schwanzdecken und Bürzel sind weiß; der Schnabel ist schwarz, die Augen sind hellblau und die Füße bräunlichfleischroth. In der Größe stimmt er etwa mit der Dohle überein, doch erscheint er schlanker (Länge 34 cm, Flügelbreite 56 cm, Schwanz 16 cm). Das Weibchen ist von kaum bemerkbar geringrer Größe, in allen Farben etwas matter und mit kleinerer Tolle.

Um seiner seltsamen Erscheinung und seines absonderlichen Wesens willen hat ihm der Volksmund zahlreiche Namen beigelegt: Baumhatzel, Bräfater, Eichelkehr, Eichelkrähe, Fack, Geckser, Hägerd, Häher, Hähre, Hatzel, Hayart, Hazler, Heerholz, Heher, Deutscher, Eichel-, Eichen-, Holz-, Nuß- und Wald-Heher, Herenvogel, Herold, Hezler, Holzschraat, Holzschreier, Horrevogel, Jeck, Margolfuß, Markelfuß, Markolf, rothbrauner Markwart, Marquart, Nußbeißer, Nußhacker und Nußjeck. Während sich seine Verbreitung über ganz Europa, mit Ausnahme des Nordens, erstreckt und er auch in Afrika und Asien heimisch ist, kommt er in Deutschland allenthalben häufig vor, und zwar überall wo es Wald gibt, gleicherweise im Laub- wie im Nadelholz, in gebirgigen wie ebenen Gegenden und im tiefen Hochwalde, wenn auch vorzugsweise in lichten Vorhölzern. Hier steht im April das Nest im dichten Gesträuch, etwa mannshoch, doch meistens höher, als eine offne, aus Reisern, namentlich Haidekrautstengeln, geformte Mulde, welche mit allerlei Haren und Würzelchen ausgerundet ist und fünf bis neun Eier enthält, die düstergelblich- oder grünlichweiß, mattgraubraun gespritzt und gepunktet sind. Beide Gatten des Pärchens erbrüten das Gelege abwechselnd in 17 Tagen. Das Jugendkleid ist dem der Alten gleich, doch bedeutend matter in allen Farben und die blaue Flügelbinde erscheint bloß angedeutet. Nur wenn die erste Brut zerstört wird, macht das Pärchen im Juni noch eine zweite, und dann streichen sie familienweise oder in kleinen Schwärmen nahrungsuchend umher. Gleich der anderer Krähenvögel, besteht auch die Nahrung des Eichelhehers vorzugsweise in allerlei lebenden Thieren, welche er eben zu überwältigen vermag, und durch das Ausrauben der in sehr weitem Umkreise seiner Niststätte befindlichen Vogelnester zeigt er sich überaus schädlich. Dagegen kann auch seine nützliche Thätigkeit, durch Vertilgung von allerlei Kerbthieren, sowie Mäusen und anderen Nagern, trotzdem nicht inbetracht kommen. Zur Zeit verzehrt er auch Eicheln, Buch- und Haselnüsse, Vogel-, Hollunder- und andere Beren. Wie vorhin beschrieben, in den Dohnen wird er bloß beiläufig einmal gefangen, und zwar nur die aus nördlichen Gegenden vorüberstreichenden, während die bei uns wohnenden Heher infolge eifriger Verfolgung seitens der Jäger meistens sehr scheu und gewitzt sind. Im übrigen wird er auch mit der sog. Wichtel, bei einer lebenden oder ausgestopften Eule auf Leimruten u. a., gefangen und auf der Krähenhütte geschossen. Er läßt sich aber immer schwer eingewöhnen und kaum zähmen. Dankbarer für die Stubenvogelliebhaberei zeigen sich aus dem Nest geraubte Junge, welche mit Semmel in Milch, Käsequark, gehacktem Fleisch und kleinen Thieren aufgefüttert und an allerlei menschliche Nahrung gewöhnt werden. Sie sind ungemein liebenswürdig und sehr gelehrig, lernen Lieder nachpfeifen, auch recht gut menschliche Worte nachsprechen. Mit anderen Vögeln darf man sie jedoch natürlich nicht zusammenbringen.

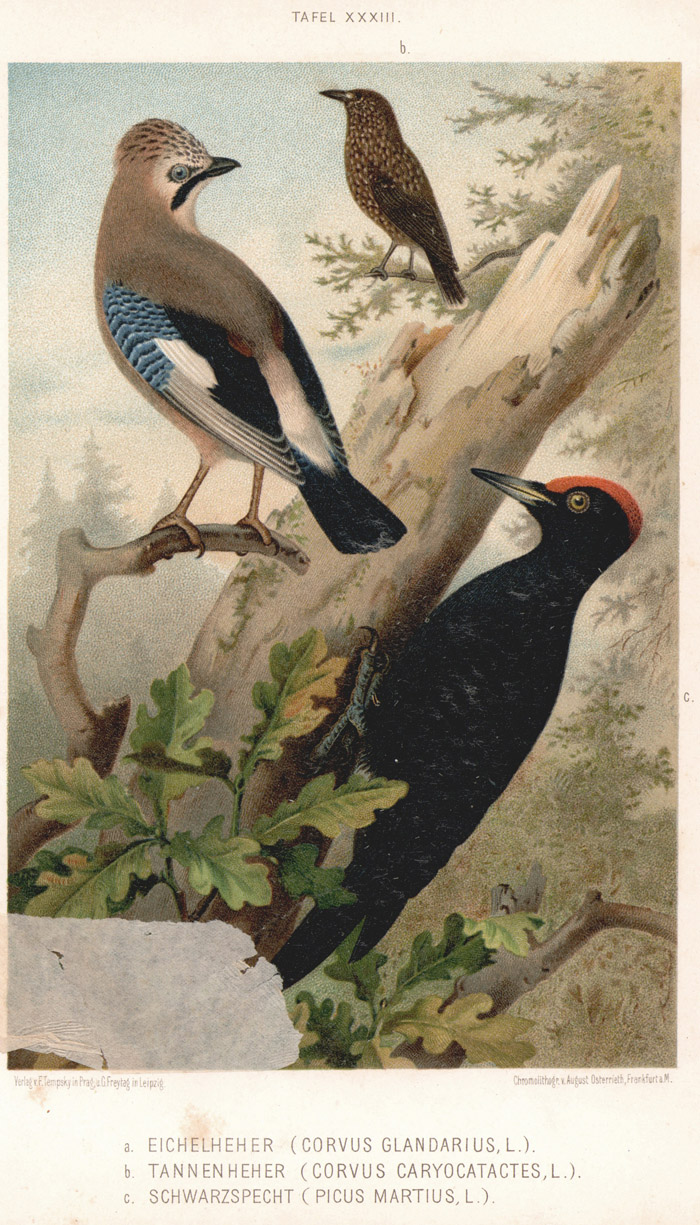

Tafel XXXIII, Vogel b.

Tafel XXXIII. Heher und Specht:

a. Eichelheher (Corvus glandarius, L.),

b. Tannenheher (C.caryocatactes, L.),

c. Schwarzspecht (Picus martius, L.)

Noch eine Erinnerung aus meiner Jugendzeit gewährt mir dieser Vogel. Als junger Mensch von etwa 15 bis 16 Jahren glaubte ich, daß mir die in meiner Heimat lebenden, sowie auch die auf dem Zuge herkommenden Vögel sämmtlich bekannt seien, denn ich hatte ja fast seit der Kindheit her in aller meiner freien Zeit mich damit beschäftigt, die einheimische Natur und vor allem die Vogelwelt ringsumher kennen zu lernen. Da war es denn gewissermaßen ein Ereigniß, als ich an einem Herbstmorgen im Dohnenstrich einen Vogel hängend fand, den ich noch nie gesehen und von dem auch die alten Förster und Jäger ringsumher keineswegs anzugeben wußten, welche Art es sei. In der Meinung, es werde ein äußerst seltner Wander- oder Irrgast sein, schickte ich ihn an den Professor Lichtenstein, den damaligen Direktor des zoologischen Museums von Berlin, und in einem sehr liebenswürdigen Schreiben erhielt ich den Bescheid, es sei der Tannenheher, ein Vogel, welcher allerdings manchmal in vielen Jahren in unseren nördlichen ebenen Landstrichen nicht vorkomme, dann aber plötzlich in beträchtlicher Anzahl erscheine. Etwa ein Jahrzehnt später habe ich den Tannenheher dann in seiner Heimat, den verschiedenen Bergen Deutschlands, mehrmals wieder angetroffen und beobachtet. Seine Verbreitung erstreckt sich ausschließlich auf die Hochgebirge des gemäßigten und nördlichen Europa, sowie Nordasiens, auch soll er in Nordamerika heimisch sein, und hier hält er sich ebensowol in den Laub-, als auch in den Nadelholz-Waldungen auf, jedoch immer nur dort, wo Zirbelkiefern ( Pinus cembra, L.) vorkommen oder häufig sind.

Der Tannenheher ist in der Grundfarbe dunkelbraun; ein Stirnband, welches sich aber nicht abhebt, ist rußschwärzlichbraun, der Oberkopf ist rein dunkelbraun, der Zügelstreif ist reinweiß, ein Streif oberhalb und unterhalb des Auges, sodann die Kopf- und Halsseiten, Nacken, Rücken und Schultern sind allenthalben mit weißen Tropfenflecken, deren jeder von einem schwarzen Rand umgeben ist, übersät; am Unterrücken, Bürzel und den oberen Schwanzdecken stehen nur einzelne weiße Flecken; die Schwingen und großen Flügeldecken sind schwarz, an der Innenfahne kaum merklich heller bräunlich (die erste Schwinge ist sehr verkürzt, die zweite etwas und die dritte bis sechste sind am längsten), die zweiten Schwingen haben kleine weiße Spitzflecke, die Schwingen sind unterseits rußschwarz; die Schulterdecken sind schwarz mit weißen Flecken und die großen und kleinen unterseitigen Flügeldecken sind schwärzlich mit breiten weißen, nach unten zugezackten Endsäumen; der Flügelrand ist weiß und schwarz geschuppt; die Schwanzfedern sind schwarz, an der Innenfahne unmerklich heller bräunlich, die Endbinde ist, an den äußeren am breitesten, reinweiß; die Schwanzfedern unterseits sind mattschwarz mit sehr breiter weißer Endbinde; die ganze Unterseite ist dunkelbraun mit weißen Tropfenflecken übersät, welche an Kehle und Oberhals kleiner sind und an Hals, Brust und Bauch immer größer werden; der Unterleib und die Schenkel sind rein bräunlichgrau, nur mit einzelnen weißen Flecken, am Schienbein schmal weiß gestreift; die unteren Schwanzdecken sind reinweiß; der sehr starke und lange spitz zulaufende kreiselförmige Schnabel mit scharfen Schneiderändern ist glänzend schwarz, die Nasenlöcher sind von Federchen verdeckt; die Augen sind dunkelbraun und die Füße schwarz (Beschreibung nach einem Vogel, welchen Herr Apotheker Max Kruel in Otternberg mir übersandt). Er ist wenig größer als der Eichelheher (Länge 36 cm, Flügelbreite 58 cm, Schwanz 12 cm). Das Weibchen ist heller und fahler röthlichbraun, sonst übereinstimmend. Das Jugendkleid soll noch weit heller und mit viel kleineren Flecken, auch sparsamer überstreut, erscheinen.

Im hohen Norden lebt er als Zug-, in südlicheren Gegenden als Strichvogel, und seine Nahrung besteht gleich der des vorigen in allerlei kleinem lebenden Gethier, sowie auch zeitweise in Beren, Nüssen, Eicheln, Bucheln und Nadelholzsämereien, vorzugsweise aber in den Zirbelkiefernüssen. In den Jahren, in welchen diese letzteren schlecht gerathen sind, kommt er auch überall hin in die Ebenen herab. Solche Wandergäste zeigen sich dann gleich anderen nordischen Vögeln oft so harmlos, daß man sie unschwer erlegen kann. Bald aber lernen sie den Menschen in aller seiner Furchtbarkeit kennen, und dann sind sie ebenso scheu wie die klügeren Genossen. Kreischend schräck, schräck und körr, körr, erschallen die Rufe des Tannenhehers und dabei läßt er auch ein singendes Schwatzen hören. Das Nest steht im März vier bis zehn Meter hoch im dichten Wipfel eines Nadelholzbaums, einer Tanne, Fichte u. a., ist aus Reisern geformt mit Flechten und Mos gerundet und enthält ein Gelege von nur drei bis vier Eiern, welche grünlichblau, grau und olivengrünlichbraun gefleckt sind; sie werden vom Weibchen allein in 17 Tagen erbrütet. Nach der Brut streichen diese Heher familienweise umher und schweifen manchmal, wie erwähnt, weithin in die Ferne. Sie sind ungleich leichter als der vorige in allen möglichen Fangvorrichtungen zu überlisten, auch einzugewöhnen und werden gleich den Verwandten verpflegt. Als Stubenvogel zeigt der Tannenheher sich recht angenehm, munter und geschwätzig, lernt aber nicht flöten, auch nur ein oder einige Worte nachplappern, zermeiselt jeden Holzkäfig und tödtet alle schwächeren Genossen. Auch er hat zahlreiche anderweitige Namen: Bergjeck, Berg-, Birk- und Nußheher, Holzschreier, Margolf, Markolf und schwarzer Markwart, Nußbeißer, -Knacker, -Krähe, -Kelcher, -Picker, -Rabe und Spechtrabe.