|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Über alle Welttheile verbreitet, finden wir die Finken im weitesten Sinne des Worts allenthalben als die nächsten Genossen des Menschen. Wo er auf Jagdzügen in der tiefsten Wildniß, auf Reisen in den fernsten Gegenden hinkommt, wo er sich ansiedelt, insbesondre aber wo er Ackerbau treibt, treten ihm irgendwelche Finken entgegen. Die große Gemeinschaft der Finkenvögel ist überaus mannigfaltig und vielgestaltig; hier aber haben wir es hauptsächlich mit den Angehörigen der Unterfamilie Finken ( Fringillinae) zu thun, welche zu den anmuthigsten und angenehmsten der gefiederten Bewohner unserer Heimat zählen. Sie unterscheiden sich durch folgende Merkmale:

Ihr Körper ist gestreckt, mehr oder weniger schlank, mit glatt anliegendem, nicht sehr vollem Gefieder. Der Schnabel ist kegelförmig, etwas gewölbt, gestreckt und ziemlich stumpfspitz, bei manchen sehr spitz, immer unbeborstet. Die Flügel sind schmal und spitz und haben zehn Schwingen. Der Schwanz ist mittellang, gewöhnlich ausgeschnitten, aber auch gerade abgeschnitten oder gerundet. Die Füße sind mittelhoch mit mäßig langen Zehen, deren Krallen dünn und schmal, leicht gebogen und spitzig sind. Die Geschlechter sind in der Regel verschieden gefärbt und das Männchen ist mehr lebhaft, manchmal sehr farbenbunt; die Jungen erscheinen dem alten Weibchen ähnlich. Finkengröße ist bekannt.

Vorwälder, Haine und Baumgärten, überhaupt mannigfaltiges, mit Feldern und Wiesen wechselndes Gebüsch mit einzelnen großen Bäumen, selten oder kaum aber der tiefe Wald und nur für gewisse Arten das freie baumlose Feld, sind die Aufenthaltsorte der Finken. Hier hat jedes Pärchen seinen bestimmten Wohnbezirk und in demselben duldet es kein andres seiner Art; manche nisten jedoch auch gesellig. Mit dem Beginn der Brutzeit kämpfen die Männchen hitzig mit einander und dann führen sie auch vor ihren Weibchen wunderliche Flugkünste und andere komische Bewegungen (Liebesspiele oder -Tänze) aus. Die Gatten eines Pärchens füttern einander voll Zärtlichkeit aus dem Kropf. Immer hat das Nest die Gestalt einer offnen Schale und bei fast allen Arten wird es überaus kunstvoll, vom Weibchen allein, seltner von beiden Gatten des Pärchens errichtet. Grünliche oder bläuliche, gepunktete und gezeichnete Eier und zwar vier bis sechs Stück, seltner mehr, bilden das Gelege, welches meistens vom Weibchen allein in 14 Tagen erbrütet wird, während das Männchen dasselbe füttert und späterhin auch die Jungen ernähren hilft. Die letzteren werden vom Männchen noch lange geäzt, wenn das Weibchen bereits mit der nächsten Brut beschäftigt ist. Jedes Pärchen macht im Jahr zwei, seltner drei Bruten. Die Nahrung besteht sowol in öligen, wie auch in mehligen Sämereien, doch bevorzugen viele die ersteren; außerdem verzehren sie auch zartes Grün, Knospen, Sprossen u. a. und die meisten fressen zugleich reichlich Kerbthiere, insbesondre zur Aufzucht der Jungen. Nach der letzten Brut schweifen sie zunächst familienweise umher, bis sie in immer größeren Scharen sich ansammeln, entweder nahrungsuchend streichen oder südwärts ziehen; doch geht die Wanderung in letzterm Fall in der Regel nur bis Südeuropa. Als Zugvögel gehören sie zu denen, welche die Heimat am spätesten verlassen und am frühesten wieder zurückkehren, und zwar meistens die Männchen etwas eher als die Weibchen und die vorjährigen Jungen; manche sind Stand- und andere Strichvögel.

Alle Finken erfreuen uns durch mehr oder minder angenehmen Gesang und einige dürfen wir sogar zu den besten Sängern in unsrer heimischen Vogelwelt zählen. Da sie außerdem mehr oder minder bunt oder doch schön gefärbt sind, und wie schon gesagt, ein anmuthiges Wesen zeigen, so hat man sie auch als Stubenvögel ungemein gern. Zur Beherbergung richtet man für sie einen besondern, sog. Finkenkäfig ein, welcher viereckig, aber mehr lang als tief und hoch ist und dessen Maße betragen: Länge 31,4 cm; Höhe 26,2 cm; Tiefe 24 cm. Ihre Ernährung ist mühelos und billig. Für gewöhnlich erhalten sie nur trockene Sämereien, nebst Zugabe von etwas Grünkraut, auch wol Obst, je nach der Jahreszeit, und gleicherweise ein wenig Ameisenpuppen oder Weichfuttergemisch. Sie lassen sich alle leicht eingewöhnen, sonderbarerweise aber zeigen sie sich nicht so kräftig und ausdauernd wie die verwandten fremdländischen Finken, auch sind sie schwieriger und nicht so erfolgreich zu züchten; indessen ist letztres in neuerer Zeit doch bereits vielfach geschehen. Infolge der schon mehrfach besprochenen Ursachen, unter denen alle unsere einheimischen Vögel leiden und an Anzahl sich verringern, sind auch manche Finken hier und da nur noch wenig oder garnicht zu finden. Maßnahmen zu ihrer Hegung sind überaus leicht zu treffen: Erhaltung oder Wiederherstellung ihrer Nistgelegenheiten, Verfolgung ihrer Feinde, insbesondre der Hauskatze und des Eichhörnchens, Verhinderung des Ausraubens und der Zerstörung ihrer Nester. Wo ihnen solcher Schutz und genügende Ruhe zutheil wird, vermehren und verbreiten sie sich ganz von selber. Freilich sollte man auch darauf achten, daß die Vogelsteller sie nicht in übermäßig großer Anzahl fortfangen.

Zu den Finkenvögeln gehören die Unterfamilien: Finken, Gimpel, Kernbeißer, Kreuzschnäbel, Lerchen und Ammern, deren fünf letztere allerdings in mancher Hinsicht bedeutend abweichend sich zeigen; während ich sie hier aber ohne weitres mitzähle, behalte ich mir vor, ihre besonderen Merkmale weiterhin im einzelnen zu schildern. Als durchaus zusammengehörig glaube ich in der Unterfamilie Finken ohne weitres die Edelfinken, Stiglitze, Zeisige, Hänflinge, Girlitze und Grünfinken zusammenfassen zu dürfen, während ich den Sperlingen wenigstens eine etwas gesonderte Stellung zuweisen muß.

Tafel IV, Vogel a.

Tafel IV. Frühtingskünder:

a. Edelfink (Fringilla coelebs, L.),

b. Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais, L.),

c. Hausrothschwänzchen (S. titys, Lath.),

d. Grauer Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola, L.)

Kaum vermag der noch matte Sonnenstral hier und da die Schneedecke zu durchbrechen und ein Stückchen schwarze Ackerkrume bloßzulegen, da, oft bereits zu Ende des Monats Februar, können wir auf solchen Stellen unter anderen einen Gast erblicken, der zu den beliebtesten unter allen unseren Vögeln der Heimat zu zählen ist. Selbst beim unfreundlichsten Wetter hat er sich doch mindestens zu Anfang des Monats Mürz eingefunden. Zuerst kommen die Männchen in kleinen Flügen an, dann etwa zwei Wochen später die Weibchen und die noch ungefärbten Jungen in größeren Scharen.

Der Edelfink ist, wenn auch auf den ersten Blick unscheinbar, so doch bei näherer Betrachtung ein schöner Vogel.

An der Stirn reinschwarz, ist der übrige Kopf und Nacken aschgraublau; Rücken und Schultern sind röthlichbraun mit aschgrauem Schein, Hinterrücken und Steiß sind grün, die Flügel sind mit zwei weißen Querbinden gezeichnet; der Schwanz ist schwarz, die mittleren Federn aber sind grau und jede äußerste zeigt einen großen weißen Fleck; Wangen, Kehle und Zügel sind lichtbraun, Brust und Seiten weinroth, der Bauch und die untre Schwanzseite ist weiß; der Schnabel ist graublau mit schwarzer Spitze, die Augen sind braun und die Füße düsterfleischroth. Die Finkengröße ist bekannt (Länge 16 cm, Flügelbreite 27 cm, Schwanz 7,5 cm). Das Weibchen ist kleiner; an Kopf, Rücken und der übrigen Oberseite olivengrünlichgraubraun; Oberkopf und Nacken sind reiner grünlichgrau; der Augenbrauenstreif, die Zügel und Kehle sind bräunlichweiß; die Flügel zeigen gleichfalls weiße Querbinden; die Brust ist fast weinroth und die ganze übrige Unterseite ist düsterweiß. Im Winterkleide erscheint das Männchen im ganzen Gefieder düstrer, weil die Federn breite graue Ränder haben; der Schnabel ist dann röthlichweiß mit schwarzer Spitze.

Unser Fink ist ein anmuthiger, lebhafter und kluger Vogel; alle seine Bewegungen sind gewandt, der Flug ist wellenlinig und schnell, der Gang schreitend und nur selten hüpfend, wie bei allen übrigen Finken. Da er allüberall in der uns am nächsten umgebenden freien Natur unser guter Nachbar ist, so kennt und schätzt ihn jedermann. Dies ergeben auch die vielen Namen, welche ihm beigelegt worden; so heißt er: Berg-, Bot-, Buch-, Dorf-, Döry-, Gartenbuch-, Roth-, Rott-, Schild-, Spreu-, Waldbuch- und Waldfink, auch bloß Fink.

Ganz Europa, im Norden bis Schweden bildet seine Heimat, auch ist er in Nordafrika und Asien zu finden. Allenthalben, wo lichtes gemischtes Gebüsch vorhanden, in Hainen und Gärten, an Waldrändern, in den Baumreihen längs der Wege, auch wo nur einzelne Bäume stehen, wühlt er seinen Wohnplatz, selten aber inmitten des Waldes, auch nicht an Orten mit sumpfigem Boden.

Wenn die Stimmen des Frühlingskonzerts in der Natur mehr und mehr erwachen, gehört der Edelfink zu den Sängern, welche unsre Aufmerksamkeit im höchsten Grade in Anspruch nehmen. Vom Obstbäumchen im Garten herab schmettert er uns seinen Gruß entgegen, einen einförmigen und doch ungemein melodischen Schlag, der zu unzähligen Malen wiederholt wird. Im April erschallt sein pink, pink lauter und kräftiger, häufig abwechselnd mit einem gedehnten irrr oder einem pfeifenden uiht und leisem, lockendem jub. Dann sehen wir, wie das Weibchen Baustoffe herbeitrügt, auf jedem Flug zum Einsammeln derselben, oft weithin, vom Männchen unter den verschiedenen Locktönen, namentlich aber mit jubelvollem Schlage hin und zurück geleitet. Jetzt befehdet der Fink jedes Männchen seiner Art, welches seinem Nistbezirk naht, aufs heftigste. Mit Hieb und Stich schwirren sie einander entgegen und raufen sich wie blind und toll in der Luft und an der Erde umher, so daß nicht selten alle beide oder doch einer von ihnen einem Raubthier, einer Katze, einem Eichhörnchen u. a. oder einem Buben zur Beute fällt. Nachdem aber einer den andern in die Flucht geschlagen, schreitet der Sieger, die Stirnfedern sträubend und schwanzzuckend, neben dem Weibchen daher, fliegt sodann auf einen Ast empor und schmettert aus Leibeskräften seinen Sang hinaus in die festlich geschmückte Frühlingsnatur.

In Mannshöhe etwa, selten niedriger oder höher, steht das Nest auf Obst- und allerlei Waldbäumen, zwischen starken Zweigen, auch wol im Dorngebüsch und ausnahmsweise auf einem Dachsparrn. Es wird aus grauen oder grünlichen Baumflechten und Mosen mit Halmen, Würzelchen, Kerbthiergespinnsten u. a. gewebt und innen mit Pflanzen- und Thierwolle, Federn und Pferdeharen ausgerundet. Von außen gleicht es täuschend einem Knorren oder einer Astverdickung. So bildet es eine tiefe Schale und es darf zu den kunstvollsten aller Vogelnester überhaupt gezählt werden. Das Gelege besteht in ziemlich veränderlichen, hellblaugrünen bis blaugrauen, hellbraun und schwarzbraun gepunkteten, gefleckten und gewölkten Eiern, welche vom Weibchen allein, nur in der Mittagsstunde vom Männchen abgelöst, erbrütet werden. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens ähnlich, das junge Männchen aber erscheint schon ein wenig lebhafter roth und hat etwas breitere Flügelbinden. Allerlei Sämereien, ölige, wie Lein-, Mohn-, Hanf-, Rübsen-, Kohl-, Senfsamen, dann aber auch Getreide, Hafer, Weizen, Buchweizen und andere mehlige Samen, wie Hirse u. a., ferner Waldbaumsamen von Erlen, Birken und auch den Nadelhölzern, im Herbst mancherlei Beren, im Frühling und Frühsommer aber vorzugsweise Kerbthiere, nebst allen deren Verwandlungsstufen bilden die Nahrung der Edelfinken. Ihre Jungen werden ausschließlich mit kleinen weichen Kerbthieren und deren Bruten gefüttert. Im Juni erfolgt eine zweite Brut, während derer der Fink, meistens bis tief in den Juni hinein, noch immer seinen Schlag erschallen läßt. Nachdem die letzten Jungen flügge geworden, schweift die Familie in Gärten, Hainen, auf Gemüseäckern und Getreidefeldern umher, bis gegen Ende des Monats September hin. Dann sammeln sie sich zu immer größer werdenden Scharen an und wandern, bei Tage und in großer Höhe fliegend, bis Südeuropa und Nordafrika; einzelne Männchen, seltner Weibchen, bleiben auch den Winter hindurch, namentlich bei milderer Witterung, hier.

Das Edelfink-Pärchen, welches im Obstgarten oder wol gar auf dem einzelnen Baum im Vordergärtchen an der Straße sein Heim aufgeschlagen hat, erfüllt gleichsam eine bedeutungsvolle Aufgabe der menschlichen Familie gegenüber. Diese erfreut sich nicht allein am Gesang und an dem ganzen liebenswürdigen Wesen des Vogelpärchens, sondern sie wird auch, insbesondre die Jugend, dazu angeleitet, daß sie der Entwicklung der Brut ihre lebhafte Theilnahme schenkt – und dabei also naturgeschichtlich schauen und beobachten lernt. Dann aber, eines Morgens, hören wir wol schrilles Jammergeschrei; eine umherstrolchende Katze hat das Nest herabgerissen und die Jungen gefressen. Noch tagelang umfliegen die Vögel mit klagendem schrit, schrit die Trauerstätte. Da bedarf es wol garnicht erst des mahnenden Hinweises, daß wir solchen überaus nützlichen und zugleich angenehmen Vögeln unsre volle Theilnahme und thatkräftigen Schutz angedeihen lassen sollen.

Als Stubenvogel hatte der Edelfink, von den Liebhabern meistens nur Fink genannt, in früherer Zeit eine große Bedeutung. Die begeisterten Verehrer, bzw. Kenner, stellten nicht allein bestimmte Bezeichnungen für jeden einzelnen Laut auf, sondern sie unterschieden auch gegen zwanzig verschiedene Finkenschläge. Es würde hier zu weit führen, wollte ich eine eingehende Schilderung derselben geben, und eine solche ist ja auch überflüssig geworden, da jene Liebhaberei gegenwärtig nahezu oder völlig eingeschlafen ist. Noch spricht man aber vom »Reitzugfink« u. a., und die Vogelhändler bieten solche zum Verkauf aus. Gegenwärtig hat der Edelfink keinen größern Werth mehr als andere verwandte einheimische Vögel, und von den Kennern des Vogelgesangs wird er keineswegs so hochgeschätzt, wie manche anderen, z. B. der Hänfling. Sein Schlag ist, und wenn er auch noch so melodisch erschallt, doch immerhin eintönig und wird durch die fortwährende gleichmäßige Wiederholung mit der Zeit, wenigstens für manche Liebhaber, lästig oder geradezu widerwärtig. Die Finken, welche früher förmlich zur Berühmtheit gelangten, waren meistens aus dem Nest gehobene und aufgepäppelte Vögel, oder man fing die im Frühling soeben heimgekehrten und einander hitzig befehdenden Männchen vermittelst des sog. Finkenstechens, d. h. indem man einem gefangen gehaltnen Fink eine Leimrute auf den Rücken band, an welcher dann ein eifersüchtig und kampflustig herbeistürzendes andres Männchen hängen blieb. Heutzutage fängt man den Edelfink wie jeden andern Vogel mit Leimruten, Schlingen, Schlagnetzen u. a., gewöhnt ihn, wenn das Frühjahr nicht bereits zu weit vorgerückt und er schon gepart ist (in welchem Fall er aus Gram stirbt), unschwer ein und füttert ihn mit Rübsen-, Mohn- und Kanariensamen, nebst Grünkraut, Obst u. a., unter Zugabe von frischen oder angequellten Ameisenpuppen und Mehlwürmern. Andere Vogelpfleger reichen neben den Sämereien ein wenig von einem Gemisch aus geriebnem Weizenbrot mit gehacktem Fleisch. Bei angemeßner und sorgsamer Pflege dauert er wol zwanzig Jahre und darüber im Käfig vortrefflich aus. In neuerer Zeit hat man ihn auch bereits mehrfach in der Vogelstube oder im Heckkäfig gezüchtet.

Tafel XXXIX, Vogel b.

Tafel XXXIX. Nordische Gäste:

a. Berghänfling (F. flavirostris, L.),

b. Bergfink (F. montifringilla, L.),

c. Leinzeisig (F. linaria, L.),

d. Alpenlerche (Alauda (alpestris, L.)

Unter den Wintergästen, welche in bunten Scharen von Goldammern, Feldsperlingen, dann auch Hänflingen, einzelnen Edelfinken u. a. m. aus nördlicheren Gegenden herstreichen, über die schneebedeckten Felder dahinschweifen, an Rainen und abgethauten Stellen Nahrung suchen und allmälig immer mehr südwärts sich wenden, sehen wir auch mancherlei hochnordische Vögel und unter diesen zuweilen in sehr vielköpfigen Schwärmen den Bergfink, dessen Heimat der Norden von Europa und Asien bis in Norwegen, Lappland und Finnland hoch hinauf, soweit noch verkrüppelter Baumwuchs vorkommt, ist.

Der Bergfink erscheint am Kopf, Oberhals, am ganzen übrigen Oberkörper, nebst Wangen und Halsseiten glänzend bläulichschwarz; die Schultern bis zum Vorderhals sind gelblichrostroth; der Hinterrücken ist weiß; über die Flügel ziehen sich zwei weiße Querbinden und die unterseitigen Flügeldecken sind lebhaft gelb; die Schwanzfedern sind schwarz, die äußersten jederseits mit weißem Keilfleck; Hals und Brust sind bräunlichroth, die Brustseiten schwarz, die Bauchseiten mit schwärzlichen Längsflecken; die ganze übrige Unterseite ist weiß, schwach roströthlich angehaucht; der Schnabel ist wachsgelb, im Sommer bläulichschwarz, die Augen sind dunkelbraun, die Füße gelblichbraun. Im Herbstkleid erscheint das Männchen durch die bräunlichen Ränder der Federn an Kopf und Rücken und die weißlichen Spitzen an den Wangen- und Nackenfedern fast noch bunter. Das Weibchen ist im ganzen matter gefärbt, mehr graubraun und ein wenig kleiner. Im übrigen gleicht diese Art in der Größe genau der vorigen, nur ist der Schwanz kaum bemerkbar kürzer.

Auch in der Ernährung, dem ganzen Wesen, allen Bewegungen, sowie im Nisten gleicht der Bergfink dem Edelfink fast vollständig. Nur im Lockton und Gesang zeigt er sich bedeutsam abweichend; der erstre schallt rauh jäck und langgezogen quäck, der Gesang aber ist ganz unbedeutend, leise zirpend und laut kreischend. Sein Nest baut der Bergfink nur in der nordischen Heimat, niemals bei uns, und zwar auf Birken und Nadelholzbäumen, in ähnlicher Weise wie das des vorigen kunstvoll, aber mit noch dickeren Wänden. Bläulichgrüne, dunkelbraun gepunktete und fahlbraun gefleckte Eier bilden das Gelege. Das Jugendkleid ist mit dem des alten Weibchens übereinstimmend, doch matter gezeichnet, ohne die weißen Querbänder auf den Flügeln und im Ganzen mehr grau. Alljährlich nur eine Brut wird im April oder Mai begonnen, und sobald die Jungen herangewachsen sind, streicht die Familie umher bis bereits im August die Scharen sich versammeln, um dann im September oder Oktober südwärts zu ziehen, bei Tage manchmal hochfliegend und zunächst nach den Gebirgen hin. Erst bei strenger Kälte und tiefem Schnee kommen sie in die Ebene hinab und manchmal vom Hunger getrieben wol bis auf die Höfe und vor die Scheunen. Zum Frühling, etwa im März, kehren sie nachts wandernd nach der Heimat zurück. In manchen Gegenden, wo sie in überaus vielköpfigen Schwärmen erscheinen, so in Elsaß, werden sie förmlich massenhaft zum Verspeisen erlegt, indem man sie nachts bei Fackelschein mit Blasröhren von den Bäumen, auf denen sie ruhen, herabschießt, wobei sie, durch das Licht geblendet, sitzen bleiben, bis die ganze Schar aufgerieben ist (›Böhmerfang‹). Außerdem werden sie auf dem Finkenherd, einzeln in Schlingen, auf Lockbüschen, auch wol unter einem Sieb u. s. w. gefangen. Als Stubenvogel ist der Bergfink nicht angenehm; zwar gewöhnt er sich ohne weitres ein, ist anspruchslos, blos mit Sommerrübsen und ein wenig anderen Sämereien zu ernähren, hält auch jahrelang in der Gefangenschaft aus, aber er ist zänkisch gegen seinesgleichen und alle anderen Vögel, von einem Gesang kann kaum die Rede sein, und seine Schönheit ist ebenfalls nicht hervorragend, kurz und gut, er hat keine besonderen Vorzüge. Bis jetzt ist er auch noch nicht gezüchtet. Übrigens heißt er noch Baum-, Buch-, Dahn-, Gold-, Koth-, Laub-, Mist-, Quetsch-, Roth-, Tannen- und Winterfink, Böhmer, Gäpler, Gopler, Kächler, Nikabitz, Pinekin, Quäker, Wäckert, Zätschert und Zerling.

Auf den Hochgebirgen Mitteleuropas und Mittelasiens, bis weit über die Grenze des Holzwuchses hinauf, erblickt der Wandrer diesen Vogel auf Steinen oder Felskanten sitzend, wie er lebhaft und munter sich umhertummelt, aufgescheucht weit fort fliegt, aber im Bogen auf dieselbe Stelle zurückkehrt. In Deutschland bewohnt er nur die bairischen und Tiroler Alpen.

Er ist an der ganzen Oberseite grau, an Kopf und Hals reinaschgrau, an Rücken und Schultern hell und dunkelbraun gewölkt; der Bürzel ist schwarz- und weißbunt; die oberen Schwanzdecken sind schwarz, hellbräunlich gekantet; die Schwingen sind schwarz, die mittleren weiß und die letzten dunkelbraun mit hellen Kanten; alle Flügeldeckfedern sind reinweiß; auch die Schwanzfedern sind weiß, die beiden mittleren fast reinweiß, die übrigen schwarz gespitzt; die ganze Unterseite ist weißbunt, ein Fleck am Unterschnabel reinweiß, die Kehle schwarz und weiß gefleckt, die Brustmitte ist grauweiß und die Seiten sind gelblichaschgrau; der Schnabel ist im Sommer blauschwarz, im Winter gelb; die Augen sind dunkelbraun und die Füße braunschwarz. Das Weibchen ist nur matter gefärbt mit kaum schwarzer Kehle. In der Größe gleicht er dem Edelfink, doch ist er etwas höherbeinig.

Im ganzen Wesen dem erwähnten Verwandten recht ähnlich, erscheint er jedoch etwas beweglicher. Allerlei Krautsämereien, so namentlich Wegerich-, Hanf-, Nessel-, Mohn- u. a., wie auch Nadelholzsamen, zeitweise hauptsächlich aber hochfliegende Kerbthiere bilden seine Nahrung. Sein Lockton erschallt laut und hellkik und pfeifend titri, warnend schröh, und sein Gesang ist unbedeutend, nur leidlich angenehm zwitschernd. Das Nest wird im Mai in Felsenritzen, selten in Löchern verfallener Mauern aus Mos und Gräsern errichtet und mit Haren und Federn gepolstert; es enthält reinweiße Eier. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens gleich und hat garkeinen schwarzen Kehlfleck. In allem übrigen stimmt diese Art, wie erwähnt, mit dem Edelfink fast völlig überein. Von den Bewohnern einsamer Klöster in den Bergen wird er manchmal wie der Haussperling gefüttert, und dann zeigt er sich zutraulich, während er sonst recht scheu und vorsichtig ist. Nach der Brutzeit schweifen die Flüge von zehn bis zwölf Köpfen umher, und wenn dann tiefer Schneefall und strenge Kälte eingetreten ist, kommen sie auch bis in die Ebenen hinab. Da er kaum gefangen wird, weil er für die Liebhaberei fast gar keine Bedeutung hat, so ist er auch nicht oder doch nur selten im Handel zu haben. Wer einen Schneefink halten will, möge ihn wie die Verwandten, jedoch unter Zugabe von ein wenig erweichtem oder geriebnem Weißbrot und gehacktem frischen Fleisch ernähren. Alpen- und Steinfink sind seine weiteren Namen.

Tafel XXVI, Vogel a.

Tafel XXVI. Liebe Bekannte:

a. Stiglitz (Fringilla carduelis, L.),

b. Zeisig (F. spinus, L.),

c. Girlitz (F. serinus, L.)

gehört fragelos nicht allein zu den buntesten, bzw. schönsten unter allen unseren einheimischen Vögeln, sondern auch zu den anmuthigsten und zierlichsten.

Er ist an der Stirn und dem ganzen Gesicht karminroth, der Scheitel und die Zügel sind schwarz, die Kopfseiten weiß, die Genickseiten sind schwarz und die Mitte ist bräunlichweiß; Hinterhals und Rücken sind gelblichbraun, der Unterrücken ist graubraun; die Flügel sind tiefschwarz, die Schwingen weiß gespitzt und gelb gekantet, ebenso die mittleren Deckfedern, wodurch auf jedem Flügel ein breites lebhaft gelbes Feld gebildet wird; die Schwanzfedern sind schwarz, weiß gespitzt; die Kehle ist weiß, Hals und Oberbrust sind hellbraun, die Brustmitte ist weiß und die Seiten sind düsterbraun; der Schnabel ist röthlichweiß, die Augen sind hellbraun und die Füße röthlichbraun. Das Weibchen ist nur vom Kenner zu unterscheiden; als sicherstes Merkmal gilt, daß die braune Färbung der Brust in der Mitte durch ein bereits weißes Band getrennt ist. In der Größe steht er bekanntlich hinter dem Edelfink etwas zurück, namentlich erscheint er schlanker und gestreckter (Länge 13 cm, Flügelbreite 24 cm, Schwanz 5 cm).

Wer Sinn für Naturschönheit und Zuneigung für die Vögel hat, muß sich freuen an dem muntern und liebenswürdigen Wesen des Stiglitz; leicht in Wellenlinien fliegt er dahin, klettert geschickt in den Zweigen und hängt sich meisenähnlich an, während er freilich auf dem Boden nicht recht gewandt hüpft. Immer sauber und zierlich im Gefieder sitzt er gewöhnlich auf den höchsten freien Zweigen von Birken, Erlen, Pappeln u. a.; keck und muthwillig, neckt er sich gern mit seinesgleichen und anderen Vögeln umher. Ganz Europa bis zur Mitte Schwedens nordwärts, auch Asien und Sibirien, Afrika und die kanarischen Inseln bilden seine Heimat. Hier ist er fast überall, insbesondre in Obstgärten, Hainen, Feldhölzern, Vorwäldern der Gebirge, niemals aber im reinen Nadelholzwald und im alten Hochwald zu finden. An den ersterwähnten Orten steht auch das Nest im Mai auf Obst-, Weg- und Waldbäumen, etwa 2 bis 16 Meter hoch, immer im dichtesten Gipfel, aus Halmen, Würzelchen, Fasern und Fäden mit Mos und Flechten kunstvoll und fest gewebt und mit Kerbthiergespinnsten, Pflanzenwolle und Thierharen ausgepolstert. Es wird vom Weibchen allein erbaut, und dieses erbrütet auch die hellbläulich grünen, graubraunen, röthlich und schwarz gefleckten und gestrichelten Eier, während es vom Männchen ebenso wie späterhin die Jungen ernährt wird. Das Jugendkleid ist am Kopf grau, ohne rothe Binde, an der übrigen Oberseite fahl gelblichbraun, dunkel gefleckt, an den Seiten bräunlichgelb, dunkler gefleckt und nur an den Flügel- und Schwanzfedern, deren Zeichnungen bereits schwach angedeutet sind, sicher zu erkennen. Im Juni erfolgt die zweite Brut.

Nach dem Flüggewerden der Jungen lockt die Familie einander kwikwik und tilit, auch fink, fink oder picklick-kleia, warnend mai und in der Erregung rufen sie rärärä. Die Jungen schreien zilitzit. Laut und angenehm, schnell und fröhlich mit lieblichen Trillern, doch ohne große Kunstfertigkeit, wird der Gesang vorgetragen, indem der Stiglitz auf einem hervorragenden Zweig sitzend in fortwährender Bewegung mit dem Schwanz schwippt, oder auch im Flug; und so singt er von früh bis spät und außer der Mauserzeit fast das ganze Jahr hindurch. Als Standvogel streicht er in Familien nach Beendigung der letzten Brut, in Gärten und Hainen umher; sie sammeln sich dann gegen den Herbst zu größeren Scharen an und schweifen weithin über die Felder; aber zum Winter trennen sie sich wieder in Familien oder kleine Flüge und diese bleiben immer in der Nähe des Brutorts. Vorzugsweise die Samen der Disteln und Kletten, aber auch allerlei andere Sämereien von Pflanzen, welche wir als Unkräuter bezeichnen, ferner Lein-, Mohn-, Rübsen-, Salat-, sodann auch Erlen- und Birkensamen, in der milden Jahreszeit kleine weiche Kerbthiere u. a. m., bilden seine Nahrung.

Für die Vogelliebhaberei hat der Stiglitz hohen Werth, denn er vereinigt mit den schon erwähnten auch noch weitere Vorzüge. Zunächst ist er ein lieblicher Sänger und sodann zeigt er sich schon seit altersher für die Bastardzucht, aber auch für die Züchtung an sich in Vogelstuben und Käfigen ergibig. Ferner sind die Jungen, namentlich solche, welche man aus dem Nest gehoben und aufgepäppelt hat, gelehrig, indem sie den Gesang eines Kanarienvogels nachahmen, und auch wol Liederweisen nachpfeifen lernen. Man fängt ihn mit Leimruten, Schlingen, Zug- und Schlaggarn und früher geschah es vornehmlich auf dem Finkenherd, und die Eingewöhnung hat keine Schwierigkeit. Als Futter gibt man ihm am besten Mohn- und Kanariensamen und dann abwechselnd ein wenig Hafer, Leinsamen, Hanf, als Leckerei Distel- und Klettensamen, hin und wieder auch Salat, Kreutzkraut, Obst u. drgl. Bei guter Verpflegung erhält er sich viele Jahre vortrefflich, gleichviel ob man ihn einzeln als Sänger oder im Gesellschaftskäfig beherbergt: im letztem Fall lebt er mit allen Genossen friedfertig. Nach meistens wenig bemerkbaren Verschiedenheiten im Gefieder, besonders aber nach der allerdings auffallend abweichenden Größe unterscheiden die Liebhaber und Händler Garten-, Tannen-, Wald- u. a. Stiglitze; eine solche Eintheilung ist indessen bedeutungslos, nur wolle man beachten, daß die von russischen Händlern aus dem Nordosten hergebrachten Vögel beiweitem größer und meistens auch lebhafter gefärbt erscheinen als die unserigen. Wenn der Stiglitz an einem düstern Ort im Zimmer gehalten oder nicht gut verpflegt wird, so verliert sein Gefieder nach der Mauser die glänzenden Farben und selbst bei guter, sachgemäßer Haltung wird dann die Färbung oft matter und unreiner. Sachverständige Vogelwirthe versorgen ihn reichlich mit Distelköpfen und bringen ihn im Frühjahr und vor allem zur Mauserzeit an einen Ort, wo er möglichst der freien Luft und milden Sonnenstralen ausgesetzt ist. Trotz seiner großen Beliebtheit hat der Stiglitz nicht sehr viele andere Namen, denn er heißt nur noch: Distelfink, Distelvogel, Distler, Distelzeisig, Gold- und Jupiterfink, Kletter- und Rothvogel, Kletterhans, Stechlitz, Stärlitz und Truns.

Tafel XXVI, Vogel b.

Tafel XXVI. Liebe Bekannte:

a. Stiglitz (Fringilla carduelis, L.),

b. Zeisig (F. spinus, L.),

c. Girlitz (F. serinus, L.)

Zu den beliebtesten unter allen unseren einheimischen Vögeln gehörend ist der Zeisig zugleich einer der bekanntesten, denn überall in ganz Europa bis Mittelschweden, soweit es bewaldet ist, und in Asien, begegnen wir ihm; in Deutschland ist er strichweise sogar sehr häufig.

Er ist ein hübscher Vogel; an Stirn und Oberkopf schwarz mit grauen Zügeln, Augenbrauenstreif und Wangen sind lebhaft grüngelb; die ganze übrige Oberseite ist düstergelbgrün, Rücken und Schultern sind reiner dunkelgrün, der Bürzel ist lebhaft gelbgrün; die Schwingen sind schwarzbraun, gelbgrün gerändert, die zweiten Schwingen ebenso und mit hochgelben Außenfahnen; alle Flügeldecken sind schwarzgrau, grün gesäumt und mit gelbgrünen Enden, welche zwei über den Flügel laufende Querbinden bilden; die Schwanzfedern sind hellgelb mit schwarzem Ende und gleichem Schaft, die beiden mittelsten braunschwarz; die Kehle ist grüngelb oder schwarz; Hals und Brust sind lebhaft grüngelb, die Seiten matter und schwärzlich gestrichelt; der Unterleib ist weiß, hinterwärts gelb und schwärzlich gestrichelt. Der sehr spitze Schnabel ist röthlichgelb, die Augen sind dunkelbraun und die Füße wenig heller düsterbraun. Das Weibchen ist an Scheitel, Flügeln und Schwanz matter gefärbt; an der ganzen übrigen Oberseite düstrergrau, schwärzlich gefleckt; Kehle und Seiten sind gelblichweiß, die letzteren mit dunklen Längsflecken; Hals und Brust sind graugrün. Die Zeisiggröße ist bekannt (Länge 12 cm, Flügelbreite 22 cm, Schwanz 4,6 cm).

Gebirgige Nadelholzwälder, weniger gemischter Wald in ebenen Gegenden, bilden seinen Aufenthalt. Hier steht das Nest auf Nadelholzbäumen, namentlich Tannen in der Nähe von Gewässern, immer sehr hoch, selten niedriger als 10 Meter, in den dichtesten Gipfeln und meistens so versteckt, daß man es erst in der neuern Zeit mit Sicherheit erkundet hat. Es ist aus Reiserchen, Halmen und Grasrispen geformt, mit Mos, Flechten und Kerbthiergespinnsten durchwebt und mit Pflanzenwolle und Thierharen ausgerundet. Beide Gatten des Pärchens bauen es gemeinsam, beginnen meistens mehrere Nester, verlassen sie und fangen neue an, bis sie endlich eins vollenden. Das Gelege bilden bläulich- oder grünlichweiße, rothbraun und blutroth fein gepunktete und gestrichelte Eier mit einem Fleckenkranz am dickern Ende. Das Weibchen erbrütet allein, aber vom Männchen gefüttert, in dreizehn Tagen die Jungen und das Jugendkleid ist dem des erstern fast gleich, nur mehr gelb und feiner gestrichelt. Nach jeder Mauser verfärben sich die Jungen schöner und lebhafter. In jedem Jahr finden zwei Bruten statt und zwar die erste zu Anfang des Monats Mai, die zweite zu Ende des Monats Juni. Nach der letzten Brut streichen sie zunächst familienweise und dann in immer vielköpfiger werdenden Schwärmen umher. So sehen wir sie namentlich im Oktober und November oft zu Tausenden in den Erlen- und Birkenwäldchen, wo sie kletternd und sich meisenähnlich anhängend, die Bäume von den höchsten Wipfeln bis zu den niedrigsten Zweigen nach Nahrung absuchen, um dann, erst im März oder April, je nach der Witterung, zu ihren Brutplätzen wieder zurückzukehren. Allerlei Sämereien, vornehmlich Birken-, Erlen-, Nadelholzsamen u. a. bilden im Herbst, und kleine Kerbthiere, besonders Blattläuse, Räupchen und andere Larven und Maden in der milden Jahreszeit ihre Nahrung. Alle ihre Bewegungen sind lebhaft und gewandt, der Flug geht hurtig und leicht, weithin wellenlinig und manchmal sehr hoch. Der Zeisig ist außer der Brutzeit und oft auch während derselben gesellig mit seinesgleichen und gegen die Menschen keineswegs scheu und furchtsam, vielmehr oft recht zutraulich. Tschei und zwitschernd tettertert, auch didi didelei locken sie sich gegenseitig, und hin und wieder lassen die Männchen ein sonderbares Krähen hören. Den Gesang tragen sie eifrig unter wunderlichen Stellungen und Bewegungen, in der Luft kreisend, auch von einem Baumwipfel aus in die Höhe steigend und mit aufgeblähtem Gefieder herab flatternd vor. Mehr um seiner Drolligkeit willen denn als hervorragender Gesangskünstler ist der Zeisig sowol in der freien Natur als auch in der Häuslichkeit als Käfigvogel recht sehr beliebt. Man fängt ihn vermittelst eines Lockvogels leicht auf Leimruten, in Schlingen mit Schlagnetz u. a., ja selbst vermittelst des »Dupfens«, gewöhnt ihn ohne Schwierigkeit ein, zumal wenn man ihm Birken-, Erlen- u. a. Baumsamen gibt, und versorgt ihn außerdem mit Mohn, Rübsen und ein wenig zerquetschtem Hanf. Außer der Mauserzeit singt er fast das ganze Jahr hindurch, zeigt sich auch gelehrig, und früher richtete man ihn wol zu allerlei Kunststücken, Karrenschieben u. a. ab; die Lieder anderer Vögel nimmt er jedoch nicht an. Wie im Freien auch in der Gefangenschaft verträglich, läßt er sich im Gesellschaftskäfig mit anderen Vögeln zusammenhalten, und dauert bei guter Pflege zehn Jahre und darüber aus. In letztrer Zeit hat man ihn vielfach in Käfigen und Vogelstuben gezüchtet. Bastarde vom Zeisig und Kanarienweibchen sind schon seit altersher bekannt und beliebt. Die Liebhaber unterscheiden verschiedene Farbenspielarten: weiße, weißbunte, schwarze u. a. und sodann auch Zeisige mit oder ohne schwarze Kehle, von denen die ersteren Bartzeisige genannt werden; außerdem heißt er auch noch: Angelches, Erlenzeisig, Erdfink und Erlenfink, Gähl, Gelbvogel, grüner Hänfling (fälschlich), Zensle, Zeisle, Zeislein, Zeisler, Zeising, Zising und Zischen.

gehört zu den bei uns selteneren Vögeln, denn er zeigt sich nur im Schwarzwald

ständig und kommt im übrigen Deutschland, bis zu den nördlichen Theilen,

nur vereinzelt und strichweise vor, ebenso in der Schweiz; seine eigentliche

Heimat ist Südeuropa und Kleinasien.

Er hat die Stirn und das ganze Gesicht gelbgrün; der Oberkopf ist olivengrün, der Zügelstreif grau; Kopfseiten und Hinterhals sind gleichfalls grau; Rücken und Schultern sind bräunlicholivengrün, Hinterrücken und Bürzel lebhaft grüngelb; die Flügel sind schwarz, mit zwei grüngelben Querbinden, die Schwingen schwarzgrün, blaßgelb gekantet; die Schwanzfedern sind schwarz, gleichfalls grüngelb gesäumt; Kehle und Brust sind hellgelbgrün; die ganze übrige Unterseite ist grünlichgelb; der Schnabel ist bräunlichgrau, die Augen sind dunkelbraun und die Füße hellbraun. Das Weibchen ist wenig kleiner, düstrer, mehr graugrün und dunkler gestrichelt. Die Größe ist ein wenig beträchtlicher als die des Zeisigs (Länge 13 cm, Flügelbreite 23 cm, Schwanz 5,5 cm).

Als Gebirgsvogel geht er bis zur Grenze des Holzwuchses hinauf, und wir finden ihn vornehmlich an südlichen Hängen, in lichten Gebüschen, besonders in jungen Schlägen. Hier steht das Nest etwa bis zur Höhe von 6 Metern in den verkrüppelten buschigen Föhren und Tannen, auch wol im Dach einer Sennhütte, aus Mos, Flechten und Halmen mit Kerbthiergespinnst gewebt und mit Haren und Federn gepolstert. Grünlichweiße, röthlichgrau und schwarzbraun gepunktete Eier bilden das Gelege; das Jugendkleid ist graugrün, mit fahleren Federsäumen. In nördlicheren Gegenden macht er nur eine, im Süden zwei Bruten und der Verlauf derselben gleicht im ganzen der unsres Zeisigs. Nach Beendigung derselben streichen sie familienweise umher und im Oktober wandern sie südwärts, halten sich dann auch in ebenen Gegenden auf und besuchen im März und April die Brutplätze wieder.

In seinem ganzen Wesen ist der Zitronzeisig unserm Erlenzeisig überaus ähnlich; ebenso munter und gewandt ist er mehr ruhelos und auch scheuer. Alle seine Bewegungen sind anmuthig und leicht. Nadelholzsamen, sowie die Sämereien von Alpenkräutern, dann auch Knospen und Blüten, sowie kleine Kerbthiere bilden seine Nahrung. Sein Lockton erklingt wohllautend züit, züit güb, dann leise ditä, wit, und der im ganzen unbedeutende Gesang ist flötend und klirrend, mit Strofen vom Stiglitz und Girlitz vermischt, recht lieblich. Wenn aber auch nicht um seinetwillen, so ist der Vogel doch beliebt, weil er sehr zahm und zutraulich und auch ausdauernd sich zeigt. Gelegentlich wird er wie der Zeisig gefangen, läßt sich sehr leicht eingewöhnen und erhält als Futter meistens nur Mohn- und Rübsamen, nebst ein wenig Grünkraut. In der Vogelstube ist er verträglich und man hat ihn bereits hier und da gezüchtet, namentlich aber nistet das Männchen unschwer mit Kanarienweibchen. Auf den Vogelmarkt gelangt diese Art nur beiläufig und zeitweise, doch in Berlin alljährlich. Er wird noch Zitronfink, Zitrinelle, Zitrill, Zitrinchen, Zitreinle, Schneevögeli und fälschlich grüner Hänfling, italienischer Kanarienvogel und wol sogar wilder Kanarienvogel genannt.

Tafel XXXIX, Vogel c.

Tafel XXXIX. Nordische Gäste:

a. Berghänfling (F. flavirostris, L.),

b. Bergfink (F. montifringilla, L.),

c. Leinzeisig (F. linaria, L.),

d. Alpenlerche (Alauda (alpestris, L.)

ist gleichfalls ein Wintergast, welcher im hohen Norden von Europa, Asien und Amerika, soweit der Baumwuchs reicht, heimatet und in strengen Wintern zu uns kommend sich über ganz Europa verbreitet. Im Februar bis in den März hinein sehen wir die manchmal sehr vielköpfigen Schwärme morgens hochfliegend daherwandern, dann auch wol mit Zeisigen u. a. zusammen überall nahrungsuchend umherstreichen. Gegen den Monat März hin kehrt er in die großen nordischen Birkenwaldungen, welche seinen Aufenthalt bilden, zurück. Hier steht das Nest im niedrigen Gebüsch; es ist dem des Berghänflings ähnlich, mit Federn und Haren weich ausgepolstert und enthält ein Gelege von hellbläulichgrünen, röthlichbraun gefleckten Eiern. Das Jugendkleid gleicht dem des Weibchens, doch ist es heller und ohne jedes Roth. Das alte Männchen erscheint in folgender Färbung:

Die Stirn ist grauweiß, der Augenbrauenstreif weißgrau, die Zügel sind schwarzbraun; der Oberkopf ist dunkelkarmoisinroth; die ganze übrige Oberseite ist gelbbräunlichgrau, dunkelbraun längsgefleckt; über den Flügel laufen zwei große gelblichweiße Querstreifen; die Kehle ist schwarzbraun; Hals und Oberbrust sind rein hellkarminroth; der Unterleib ist karminroth, weiß und braun gefleckt; die Seiten sind bräunlichweiß mit rosenrothem Schein und großen braunen Längsflecken; der Schnabel ist schwarzbraun, die Augen sind dunkelbraun, die Füße röthlichdunkelbraun. Das Weibchen hat eine kleinere und hellere, mehr gelblichrothe Kopfplatte, die rothe Brust fehlt und die ganze Oberseite ist heller und fahler gefleckt. Die Größe ist beträchtlich geringer als die des Hänflings (Länge 13 cm, Flügelbreite 23 cm, Schwanz 6 cm).

Als ein muntres, gewandtes und zutrauliches Vögelchen sehen wir ihn seiner Nahrung, im Winter besonders dem Samen von Birken und Erlen, sodann allerlei kleineren Kraut- und Grassämereien, nachgehen und zwar immer gesellig in mehr oder minder großen Schwärmen, auch mit Zeisigen und anderen verwandten Vögeln zusammen. Im Sommer soll er sich hauptsächlich von Kerbthieren, vornehmlich Mücken u. a. ernähren. Eine der auffallendsten Eigenthümlichkeiten dieser Art ist die ungemein große Anhänglichkeit gegen einander, welche sich in förmlich rührender Weise äußert. Dieselbe geht soweit, daß sämmtliche Leinzeisige in einem mehr oder minder großen Schwarm mühelos gefangen werden können, sobald man nur einen einzigen todt oder lebendig erlangt hat. Sein Lockton tschätt, tschätt, dü, dü und hoid ruft sogleich die vorüberfliegenden Genossen herbei. In staunenswerther Harmlosigkeit läßt er sich überhaupt mit allen möglichen Fangvorrichtungen ungemein leicht überlisten, selbst ›dupfen‹ kann man ihn, d. h. mit einer an einer langen Gerte befestigten Schlinge oder Leimrute aus einem Schwarm einen nach dem andern erhaschen, ohne daß die übrigen davonfliegen. Die Eingewöhnung ist bei allen Finken leicht, denn er geht ohne weitres ans Futter, ist von vornherein überaus zahm, und da er im Gesellschaftskäfig auch munter und verträglich zugleich sich zeigt, so ist er hier und da recht geschätzt, obwol sein Gesang freilich ganz unbedeutend ist und nur in leisen, zwitschernden, wie klirrend klingenden Tönen besteht. Bei angemeßner Pflege soll er sechs bis acht Jahre ausdauern, doch verliert auch er in der ersten Mauser das schöne Roth. Man hat ihn schon mehrfach in Käfigen oder Vogelstuben gezüchtet. Sein Preis steht meistens sehr niedrig, 75 Pf. bis 1,50 Mk. für das Männchen, 40 Pf. für das Weibchen und 1,50 bis 1,75 Mk. für das Par. Auch er hat eine große Anzahl verschiedener Namen: Berg-, Birken-, Flachs-, Mer- und Nesselzeisig, Nesselzeischen, Lein- und Flachsfink, Karminhänfling, kleiner rothplattiger Hänfling, Grasel, Plättle, Rothplättle, kleiner Rothkopf, Schwarzbärtchen, Schättchen, Schössele, Tschettchen, Tschetscher, Tschetscherling, Tschezke, Zitscherling, Zisserinchen und Zwitscherling.

auch grauer Leinfink, nordischer Leinfink, nordischer Leinzeisig und nordischer Merzeisig geheißen, ist im hohen Norden heimisch und zwar vornehmlich in Grönland, auch Rußland, Nordasien und Amerika. In der Färbung sowie im ganzen Wesen gleicht er dem Verwandten, nur ist er bedeutend größer, etwa unserm Hänfling gleich. Die Vogelkundigen sehen ihn meistens nur als eine Spielart des gem. Leinzeisigs an.

Er ist an Stirn und Scheitel blutroth, an der ganzen übrigen Oberseite weißlichgrau, jede Feder mit schwärzlichem Längsfleck; der Bürzel ist fast weiß, nur rosenroth angehaucht; Vorderhals und Brust sind rosenroth; die ganze übrige Unterseite ist grauweiß; der Oberschnabel ist braun, der Unterschnabel gelb, die Augen sind dunkelbraun, die Füße braun. Dem Weibchen fehlen die rothen Abzeichen; es ist an der ganzen Unterseite weiß, an Brust- und Bauchseiten schwärzlich gestrichelt.

Gewöhnlich nur in strengen Wintern kommt er bis nach Deutschland, Belgien, Nordfrankreich und wird dann wie der vorige, aber niemals so zahlreich, bei uns gefangen. Er stimmt in allen Eigenthümlichkeiten mit jenem überein und ist auch bereits in der Gefangenschaft gezüchtet worden. (Näheres über diese Züchtung seitens des Herrn Apotheker Dr. v. Sedlnitzky in Salzburg ist in meinem »Handbuch für Vogelliebhaber« II angegeben).

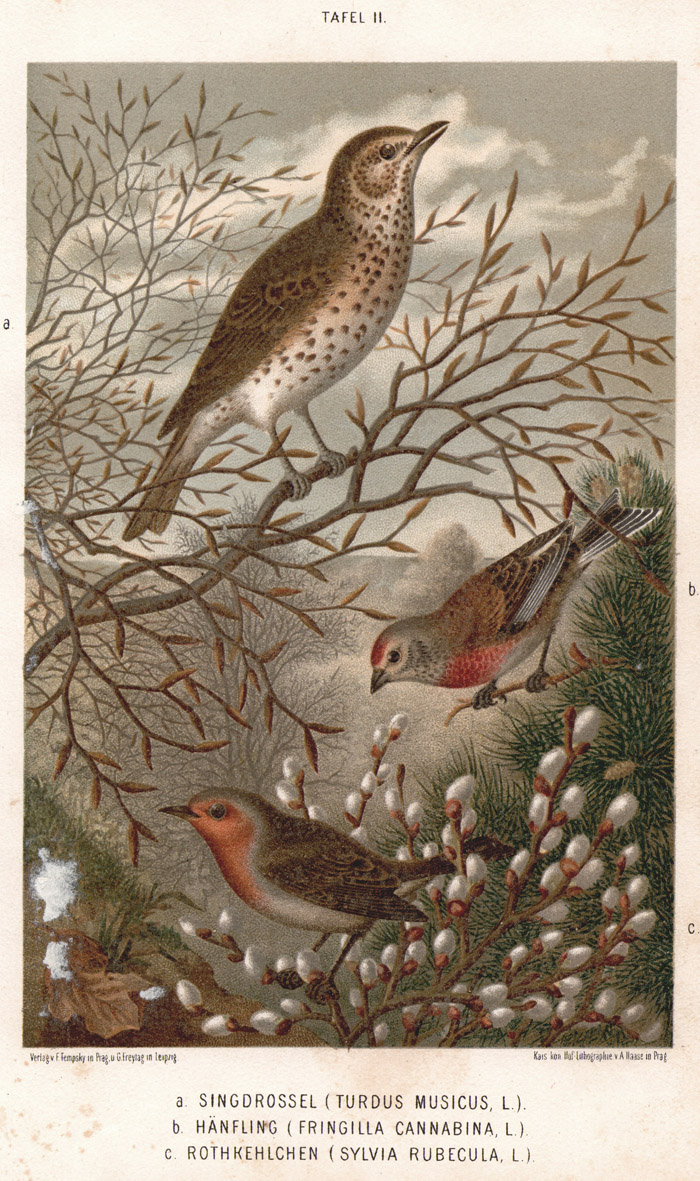

Tafel II, Vogel b.

Tafel II. Frühlingskünder:

a. Singdrossel (Turdus musicus, L.)

b. Hänfling (Fringilla cannabina, L.),

c. Rothkehlchen (Sylvia rubecula, L.)

Von dem Wipfel einer kleinen Kiefer herab läßt der Hänfling seine sanft flötenden Lockrufe hü, hü, häckenhü, jü! ertönen und mit einem kurzen Laut jäck fliegt er, durch unsre hastige Bewegung erschreckt, von dannen. Er ist noch im Winterkleide, an Stirn und Brust düsterbraunroth gefärbt, bald aber, ebenso wie die ganze Natur rings um uns her von Tag zu Tag lebendiger wird, kehrt ja auch neue Regsamkeit ein in der Welt der Gefiederten, und nicht allein in ihrem Leben und Weben, sondern auch in ihrem Äußern gehen bedeutsame Veränderungen vor. So also verfärbt sich der Hänfling jetzt bald zum Hochzeitskleide.

In diesem ist er an Stirn, Oberkopf und Oberbrust prächtig karminroth, an Hinterkopf und Hals aschgrau, jede Feder mit dunklerm Schaftfleck; der Hinterrücken ist bräunlichweiß und der Bürzel düsterweiß; die Schwingen sind schwarzbraun, heller gesäumt, die zweiten Schwingen sind schwarz, reinweiß gesäumt, die Flügeldecken sind hellbraun und über den Flügel ziehen sich zwei fahle Querbinden; der Schwanz ist schwarz, jede Feder bräunlich gesäumt und am Ende weiß gerandet; die ganze übrige Oberseite ist hellbraun, jede Feder fahl gekantet und mit dunklerm Schaftfleck; von der Brustmitte an ist die ganze Unterseite, der Bauch und auch die untre Schwanzseite reinweiß, die Körperseiten sind röthlichbraun und dunkelgraubraun längsgefleckt; der Schnabel ist bleigrau, die Augen sind dunkelbraun, die Füße bräunlichschwarz. Durch den Mangel der rothen Abzeichen unterscheidet sich das Weibchen, auch ist es matter gefleckt. In der Größe bleibt der Hänfling etwas hinter der allgemeinen Finkengröße zurück (Länge 13,5 cm, Flügelbreite 24 cm, Schwanz 5,5 cm).

Je nach der Jahreszeit, nach Alter und Geschlecht, erscheinen die Hänflinge ungemein abweichend von einander gefärbt und der Volksmund unterscheidet daher Blut-, Braun-, Gelb-, Grau-, Mehl-, Roth- und Weißhänflinge, ohne daß solche Vögel wirklich verschiedene Arten bilden. Außerdem hat dieser Vogel noch folgende Namen: Baum-, Kraut-, gemeiner, Stein- und Stockhänfling, Hämperling, Gyntel, Hannefferl, Rothbruster, Rothpriester und Schößle.

Ganz Europa, von Norwegen bis zum Mittelmer, ist seine Heimat, auch in Westasien, Nordafrika und auf den kanarischen Inseln kommt er vor; in Deutschland sehen wir ihn fast überall häufig. Vorwälder, Waldränder und kleine Gehölze, umgeben von Äckern, Wiesen und Triften, auch Weinberge, vorzugsweise aber junges Nadelgehölz, gewähren ihm Wohnstätten. Hier sieht man die Pärchen, ein muntres Liebeleben führend, umherschweifen. Immer lebhaft und anmuthig, fliegen sie rasch in Wellenlinien, Hüpfen auf der Erde mit aufgerichtetem Oberkörper und setzen sich vornehmlich gern auf die Wipfel junger Nadelholzbäume, von wo aus auch der Gesang des Männchens kräftig, angenehm flötend und schmetternd, melodieen- und wechselreich ertönt; eine helle Strofe in demselben nennt man das ›Krähen‹. Da der Hänfling mit Recht zu den beliebtesten Sängern in unseren Fluren gehört und da er zugleich ein schöner Vogel ist, so kennt und schätzt ihn Jedermann.

In allerlei kleinen, hauptsächlich ölhaltigen, doch auch mehligen Sämereien, besonders Kohl-, Rübsen-, Mohn-, Lein-, weniger Hanf- (von welchem letztem er mit Unrecht den Namen trägt), dagegen Salat-, Wegerich-, vielerlei Gräser-, dann auch Distel-, Kletten- u. a. Samen besteht seine Nahrung. Gegen das Ende des Monats April wird das Nest meistens niedrig bis etwa mannshoch, in jungen Nadelholzbäumen, doch ebenso in Dornhecken, selbst in Strauchzäunen u. a. und alljährlich immer wieder in derselben Gegend, aus Halmen, Reisern, Würzelchen, Quecken, Gräsern, Mos u. a. geformt, innen mit Haren und Wolle gepolstert. Es enthält bläulichgrüne, grauröthlich und schwärzlich gepunktete und gefleckte Eier. Im Jugendkleid gleicht der Hänfling dem alten Weibchen, die schöne rothe Färbung an Stirn und Brust kommt aber beim jungen Männchen erst nach der zweiten Mauser hervor. Zu Anfang des Monats Juni erfolgt eine zweite und manchmal im Juli noch eine dritte Brut. Nach Vollendung der letztern schweifen die Familien umher, dann, etwa vom August, sammeln sie sich zu immer größer werdenden Scharen und streichen je nach der Witterung etwas süd- und allmälig wieder nordwärts.

Wenn die Jungen im Nest immer eifriger Nahrung verlangen, verstummt zeitweise der Gesang, um jedoch vor jeder Brut wieder zu erwachen. Auch während der rauhen Jahreszeit und zwar nicht allein bis zum Spätherbst, sondern selbst im Winter erschallt hin und wieder ein Hänflingslied. Aber erst mit dem Beginn des Monats März, wenn die kräftiger wirkenden Sonnenstralen auf der Brust des Männchens das Roth förmlich erglühen lassen, schmettert auch er seine Weise voll- und reichtönend in das große Jubelkonzert der Natur hinaus.

Für die Stubenvogel-Liebhaberei hat der Hänfling große Bedeutung, da man ihn als Sänger hochschätzt. Er wird mit Schlingen, Leimruten, Sprenkeln, auch auf Lockbüschen und dem Finkenherd gefangen, doch ist er vorsichtig und läßt sich nicht leicht überlisten; nur bei erheblicher Nahrungsnoth im Winter ist er unschwer in größrer Anzahl zu erlangen. Seine Eingewöhnung ist nicht schwierig, doch bleibt er scheu und wild, und ein alteingefangner Hänfling läßt sich wol überhaupt kaum zähmen, auch verliert er nach der ersten Mauser regelmäßig das schöne Roth. Trotzdem nistet er mit einem Kanarienweibchen zusammen überaus leicht und solche Mischlingszucht wird bekanntlich seit alter Zeit her vielfach und eifrig betrieben, da diese Bastarde als Sänger und hübsche Vögel zugleich beliebt sind. Neuerdings hat man den Hänfling allein auch gleich anderen Finken in Vogelstuben oder Heckkästen gezüchtet, jedoch nur in seltenen Fällen mit gutem Erfolg. In der Freiheit aus dem Nest gehobene, mit erweichtem Weißbrot, gekochtem, geriebnem Eigelb und aufgequelltem Rübsamen aufgefütterte Hänflinge zeigen sich sehr gelehrig, indem sie die Lieder von Kanarienvogel, Edelfink, Lerche u. a., selbst aus dem Lied der Nachtigal Strofen, nachahmen lernen; sie bekommen aber die schöne rothe Färbung an Brust und Stirn garnicht. Die Liebhaber füttern den Hänfling gewöhnlich mit Rübsen-, Mohn-, Kanarien-, wenig Hanfsamen und etwas Grünkraut, bei den Fängern und Händlern aber erhält er lediglich Rübsen und nur wenig Zugabe von anderen Sämereien. Mehrfach ist behauptet worden, daß er und auch andere Finken das verlorne Roth zurückerlangen sollen, wenn man sie vor und während der Mauser mit frischen zarten Schößlingen von Nadelholz, Tannen, Fichten, Kiefern, neben dem bisherigen Futter versorge; feststehende Erfahrungen sind indessen bisher noch nicht gewonnen. Bei angemeßner Pflege dauert er, gleichviel, ob als Wildling eingefangen oder aufgepäppelt, mehrere Jahre aus. Im Gesellschaftskäfig zeigt er sich verträglich und singt, unbekümmert um das Treiben der übrigen Bewohnerschaft, hier erstrecht fast das ganze Jahr hindurch, vorausgesetzt freilich, daß er angemessen verpflegt werde. Im Vogelhandel ist er fast überall, wenigstens zeitweise zu haben.

Tafel XXXIX, Vogel a.

Tafel XXXIX. Nordische Gäste:

a. Berghänfling (F. flavirostris, L.),

b. Bergfink (F. montifringilla, L.),

c. Leinzeisig (F. linaria, L.),

d. Alpenlerche (Alauda (alpestris, L.)

erscheint bei uns nur als Wintergast, indem er im November aus seiner Heimat, dem Norden von Europa und Asien, südwärts wandert, meistens gemeinsam mit Leinfinken und anderen nordischen Vögeln, und sich je nach der Witterung zum Februar hin wieder nordwärts wendet. In England soll er, wenn auch selten, Brutvogel sein. Bei uns streichen die kleinen Schwärme auch mit Hänflingen, Grünfinken, Feldsperlingen u. a. zusammen auf den schneebedeckten Feldern umher und suchen ihre Nahrung, welche in den Sämereien von allerlei Krautpflanzen, vorzugsweise aber in ölhaltigen Samen besteht, an den dürren Gewächsen der Raine. So ziehen sie bis nach Frankreich und Oberitalien, noch südlicher aber kaum.

Unserm Hänfling im ganzen ähnlich, ist er an Kopf, Rücken, Schultern und der ganzen Oberseite bräunlichgelb mit dunkelbraunen Streifenflecken; Hinterkopf und Hals sind etwas heller; Oberkehle, Wangen und Augenbrauenstreif sind röthlichbraungelb, die Unterkehle ist dunkelrostgelb; Oberbrust, Brust- und Bauchseiten sind hellbräunlichgelb, dunkel gefleckt; die Schenkel sind roströthlichgelb; der übrige Unterleib ist reinweiß; die Flügel sind dunkelbraun, jede Feder gelblichrostfarben gekantet und röthlichgelb gespitzt, wodurch zwei hellere Querbinden über den Flügel gebildet werden; der Bürzel ist düster purpurroth; der Schnabel ist glänzend wachsgelb, die Augen sind dunkelbraun und die Füße dunkelhorngrau. Die Größe ist mit der unsres Hänflings fast übereinstimmend. Das Weibchen hat keinen rothen, sondern nur einen röthlichgelben, schwarzbraun gestreiften Bürzel.

In der Heimat bilden steinige, nur mit niedrigem Gestrüpp bestandene Striche seinen Aufenthalt. Etwas lebhafter als der Hänfling, fliegt er hurtig, gewandt schwenkend; auf dem Boden hüpft er ziemlich geschickt in aufrechter Haltung. Sein Lockton erschallt heiser jäckjäckjäck rasch hintereinander schescheji und sanfter, langgezogen diaih. Als Sänger bleibt er hinter dem Verwandten beiweitem zurück. Zwitschernde wie klirrend klingende Töne, ziemlich laut und munter vorgetragen, sind Alles, was wir ihm in dieser Hinsicht nachrühmen können. Auf der Erde, zwischen Steinen und Gestrüpp, seltner im niedrigen Gesträuch steht das Nest und dasselbe gleicht, ebenso wie der ganze Brutverlauf, dem des gem. Hänflings, nur ist es dichter ausgepolstert. Weißlichgrüne, violettbraun und grau gefleckte Eier bilden das Gelege; das Jugendkleid ist mit dem des alten Weibchens übereinstimmend. Im Gegensatz zu anderen nordischen Vögeln zeigt er sich scheu und läßt sich schwierig überlisten, doch wird er wie der Hänfling gefangen, und auch die Eingewöhnung und Fütterung ist dieselbe. Als Stubenvogel hat er keine Bedeutung, denn er kann weder als Sänger noch als Schmuckvogel geschätzt werden; nach der ersten Mauser verliert er überdies, wie die Verwandten, das Roth. Quitter, gelbkehliger, gelbschnäbeliger und Steinhänfling, Gelbschnabel, Greinerleim, Felsenfink, Felsfink, arktischer Fink, braunes Plattle, brauner Risett und Steinzeisig sind seine weiteren Namen.

Tafel XXVI, Vogel c.

Tafel XXVI. Liebe Bekannte:

a. Stiglitz (Fringilla carduelis, L.),

b. Zeisig (F. spinus, L.),

c. Girlitz (F. serinus, L.)

Als ein lustiger Wanderer, welcher etwa seit dem Anfang dieses Jahrhunderts erst sich über unser deutsches Vaterland in der Richtung vom Südosten her zu verbreiten begonnen, ist er jetzt bereits bis zum Norden und Nordwesten Deutschlands vorgedrungen.

Er ist an Vorderstirn nebst Augenbrauenstreif lebhaft grünlichgelb; Hinterkopf, Hals und Oberrücken sind olivengrün mit schwärzlichen Längsflecken gezeichnet; Unterrücken und Bürzel sind lebhaft grünlichhochgelb; die Flügel sind schwarzbraun, die großen Deckfedern weißgelb gespitzt, wodurch ein heller Querstreif über dem Flügel gebildet ist, die kleinen Deckfedern sind gelbgrün gekantet; der Schwanz ist schwarzbraun, jede Feder gelbgrün gesäumt; die ganze übrige Oberseite ist olivengrün mit schwärzlichen Längsflecken; Kehle, Vorderhals und Brust sind lebhaft grünlichhochgelb; Brustseiten und Weichen ebenso, mit schwarzbraunen Längsflecken; der Bauch ist rein hochgelb, der Unterschwanz gelblichweiß; der Schnabel ist horngrau, die Augen sind dunkelbraun und die Füße fleischfarben. Das Weibchen ist wenig kleiner, mehr dunkelgrünlichgelb und fast überall schwärzlich längsgefleckt. In der Größe steht er hinter dem Hänfling bedeutend zurück, etwa dem Zeisig gleich (Länge 12,5 cm; Flügelbreite 21 cm; Schwanz 5 cm).

Lichte Gehölze, welche mit Feldern und Wiesen wechseln, auch Baumgärten und Gemüsepflanzungen, sowie Waldränder bilden seinen Aufenthalt, und hier tummelt er sich vornehmlich in den Wipfeln der Bäume umher. Munter und beweglich, gewandt und anmuthig, fliegt er leicht und hurtig in Wellenlinien, und hüpft auf dem Boden geschickt und rasch. Zirlit und zitzeriz locken einander die Gatten des Pärchens, welche auch außer der Brutzeit ungemein zärtlich mit einander sind. Zur Liebeszeit wird der Gesang unter sonderbaren tänzelnden Bewegungen von einem hervorragenden Ast oder andern freien Sitz aus, sowie auch in der Luft im fledermausartigen Fluge vorgetragen. Munter und hell klingend, ist derselbe dem der Braunelle ähnlich, doch unbedeutend; aber der Girlitz singt sehr fleißig, außer der Mauserzeit fast das ganze Jahr hindurch. Wenn die Vorbereitungen zur Brut beginnen, befehden die Männchen einander überaus eifrig, während sie sonst doch gesellig zusammenleben. Im Gezweig mittelhoher Obstbäume oder auch im hohen Gebüsch wird das Nest aus Würzelchen, Halmen, Mos u. a. geformt und mit Haren und Federn ausgerundet. Die Eier sind grünlich- oder bläulichweiß, heller und dunkler roth gepunktet und gestrichelt, oft mit Fleckenkranz am dickern Ende. Dieselben werden vom Weibchen allein erbrütet, während das Männchen dasselbe und späterhin die Jungen füttert. Im Jugendkleid erscheinen die letzteren an der ganzen Oberseite gelbbraun mit dunklerbraunen Längsflecken, an der Unterseite fahlgrünlichgelb mit graubraunen Längsflecken gezeichnet. Nachdem die erste Brut im April beendet ist, erfolgen noch eine oder zwei weitere; nach Beendigung der letzten streicht die Familie umher, um im Oktober bis Südeuropa zu wandern und im März wieder zurückzukehren. Allerlei Kraut- und Grassämereien bilden die Nahrung und ölhaltige Samen werden bevorzugt.

Als neue Erscheinung und um seines anmuthigen Wesens willen ist der Girlitz namentlich im Freien recht beliebt. Man hat auch ihm zahlreiche Namen gegeben, so: Girlitz, Hänfling, Grilisch, kleiner Grünfink, Fäderlein oder Fädemlein, Hirngirl, Hirngrille, Kanarienzeisig, Schwäderlein. Im Käfig hat er freilich nur geringen Werth, da er weder als Sänger, noch als hübscher Vogel sich auszeichnet; aber er ist harmlos und verträglich und sowol im Heckbauer als auch in der Vogelstube leicht züchtbar, vornehmlich auch in der Mischlingszucht mit einem Kanarienweibchen. Hinsichtlich des Fangs gilt das beim Zeisig und Hänfling Gesagte; am leichtesten ist er mit seinesgleichen oder auch einem grauen Kanarienhahn als Lockvogel zu überlisten. Man gewöhnt ihn wie jene beiden ein und füttert ihn mit Rübsen, nebst wenig Mohn- und zerquetschtem Hanfsamen, auch Grünkraut.

Tafel XXXIV, Vogel b.

Tafel XXXIV. Die letzten Sanger:

a.Zaunkönig (Troglodytesparvulus, Koch),

b. Grünfink (Fringilla chloris, L.),

c. Haubenlerche (Alauda cristata, L.)

Als ein gemeiner Vogel, der auch nur wenige anziehende Eigenschaften zeigt, ist der Grünling, wie er meistens genannt wird, trotzdem doch recht beliebt und der Volksmund hat auch ihm zahlreiche andere Namen beigelegt: Grünhänfling, Grünschwanz und Grünvogel, grüner Dickschnabel und grüner Kernbeißer, Gröhling, Gröhnschwanz, Grünzling, grüner und gelber Hänfling, Hirsenfink, Hirsenvogel, Rapsfink, Raps- und Kothvogel, Schwaniz, Schwanschel, Schwanzke, römischer Zeisig, Schwoinz, Schwunsche, Schwuntsche oder Zwuntsche, Tutter und Zwunz. In ganz Europa finden wir ihn als Standvogel, von Mittelskandinavien südwärts, sowie auch in Nordwestafrika und Kleinasien, namentlich häufig aber fast allenthalben in Deutschland, und zwar im gemischten Gehölz, welches mit Wiesen und Äckern wechselt, auch in Obstgärten, Weidenpflanzungen, Vorwäldern und besonders in Gegenden mit nassem Grunde. Das reine Nadelholz sowie den tiefen Wald vermeidet er. Zum Mai hin wird das Nest auf Obstbäumchen, jungen Nadelholzstämmen, gern auch auf Weidenköpfen oder in Hecken und Gebüsch, im niedrigen Geäst stärkerer Bäume dicht am Stamm, aus Fasern, Halmen, Quecken und Mos als eine große flache Mulde errichtet und mit Haren und Federn ausgerundet. Das Weibchen baut und bebrütet allein die vier bis sechs bläulichgrauen, mattröthlich und schwärzlich gepunkteten Eier und das Männchen füttert dasselbe, sowie späterhin mit ihm gemeinsam die Jungen. Im Jugendkleid erscheinen diese düstergraugrün mit dunkleren Längsflecken gezeichnet. Zum Juli hin erfolgt gewöhnlich ein zweite Brut. Nach Beendigung derselben streicht die Familie bis zum März Nahrung suchend umher und diese besteht in allerlei Krautsämereien, vorzugsweise ölhaltigen Samen, sowie auch den Kernen von Vogel- und Wachholderberen, Bucheckern u. a. m.

Obwol der Grünfink auffallend dickköpfig und fast plump erscheint, auch ruhig und ziemlich versteckt lebt, so zeigt er sich bei näherer Beobachtung doch recht gewandt und anmuthig, fliegt hurtig, schnurrend und weithin in Wellenlinien, hüpft auf dem Boden rasch in kurzen Sprüngen und in der Nähe des Nests übt er seltsame Flugkünste und singt auch eifrig im Flug. Dann locken die Gatten des Pärchens einander flötend tchück, tschück, grüh und kurz gib, auch mit langgezognem wohllautenden Ton schwoing. Im Obstgarten und Hain erklingt der Gesang angenehm, obwol er recht unbedeutend ist. Als Sänger hat der Grünfink auch in der Gefangenschaft keinen großen Werth, aber er ist immerhin ein hübscher Vogel, der sich meistens leicht mit Leimruten, Sprenkeln, Fallen u. a. überlisten, ohne Mühe eingewöhnen, billig ernähren, zehn bis zwölf Jahre gut erhalten und auch ohne Schwierigkeit züchten läßt. Die Fütterung besteht in Rübsen mit geringer Hanfzugabe oder auch wol blos in geriebner Semmel und Weizengrütze, nebst ein wenig von den Sämereien und zuweilen etwas Wachholderberen oder Grünkraut. In der Regel verträglich im Gesellschaftskäfig, sind manche jedoch recht zänkisch und bösartig.

Der Grünfink ist fast einfarbig lebhaft gelblicholivengrün, an der Oberseite dunkler grün, an der Unterseite heller gelbgrün; Stirn, Hals, Bürzel und die untre Schwanzseite sind am hellsten grüngelb; die Wangen und oberen Schwanzdecken sind aschgrau angeflogen; die Schwingen sind schwarz, die ersten breit lebhaft gelb gesäumt; die Flügeldecken sind aschgrau gesäumt; die Schwanzfedern sind schwarz, olivengrünlichgelb gesäumt; der Bauch ist grünlichweiß und die Schenkel sind gelblichweiß; der Schnabel ist fleischfarben, die Augen sind dunkelbraun und die Füße dunkelfleischroth. Das Weibchen ist ein wenig kleiner, an der Oberseite bräunlichgrün, an der Unterseite grüngelblichaschgrau; seine Flügel und Schwanzfedern sind matter und schmaler gelb gesäumt. Die Größe ist bedeutender und die Gestalt gedrungner als die des Hänflings (Länge 15,2 cm; Flügelbreite 26 cm; Schwanz 6 cm).