|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die lästigen Zancudo waren in dieser Gegend so zahlreich, daß außer den Indianern keiner der Ruhenden zu einem rechten Schlafe kam; zwar waren sie gegen die Folgen der Stiche unempfindlich geworden, doch die Stiche selber blieben äußerst schmerzhaft; am unangenehmsten aber war das singende Summen der blutdürstigen Insekten, das aufregend wirkte; dazu kam als neue Plage, daß die frechen Tierchen in Nase und Ohren krochen und durch das lästige Kitzeln an diesen empfindlichen Stellen stets wieder ein jähes Aufschrecken aus dem Halbschlummer bewirkten.

So waren alle froh, als es endlich tagte: denn die Zancudo verschwinden, sobald es hell wird.

Als nach dem Morgenimbiß die Weiterreise angetreten wurde, zeigte es sich, daß sich Schulze, von Fieberfrost geschüttelt, kaum noch im Sattel zu halten vermochte. Er bestand aber auf dem Aufbruch; denn er wußte aus seinen Büchern, daß sie sich hierin einer besonders gesundheitsgefährlichen Gegend befanden, und hoffte, wenn sie rasch aus ihr hinauskämen, werde sein Leiden schon von selber besser werden.

Merkwürdigerweise nahm die drückende Hitze ab, je weiter die Reise nach Süden ging; die Landschaft wurde immer großartiger und malerischer.

Zwischen dem Rio Paragueni und dem Anavoni beobachteten unsere Freunde ein ganz eigenartiges Schauspiel. Es standen da in der Ebene einige mächtige Termitenhügel. An einem derselben stand ein sonderbares Tier beschäftigt, in dem sie leicht den Yurumy oder Mähnenameisenbären errieten. Das langhaarige Geschöpf maß etwa ein halbes Meter in der Höhe und anderthalb Meter in der Länge, ohne den Schwanz, der noch fast ein Meter lang war. Sein borstiges Haar war eigentümlich gefärbt; es besaß eine schwarzbraune und weißliche Schattierung und raschelte wie dürres Stroh; auf dem Rücken und an den Beinen, namentlich aber auch am Schwanz war es besonders lang, so daß es wie eine Mähne herabfiel. Den Schweif trug das Tier wie einen Palmwedel hoch über den Rücken gebogen. Die röhrenförmige Schnauze glich einem Rüssel und verlieh dem schon sonst ganz eigentümlichen Säugetier ein völlig seltsames Aussehen. An den Füßen hatte es mächtige nach innen gebogene Grabklauen, und auf diesen lief es, und nicht etwa auf der breiten Fußsohle.

Der Ameisenbär richtete sich an dem Termitenhügel auf und rüttelte an dem steinharten Bau; dann begann er ihn mit seinen Krallen aufzureißen, was ihm trotz der Festigkeit der Masse leicht gelang. Sobald einige Gänge bloßgelegt waren und die weißen Ameisen in Mengen sichtbar wurden, streckte er seine Zunge mitten hinein. Diese Zunge glich einem langen Wurme und sah widerlich genug aus; da sie mit einem klebrigen Speichel bedeckt ist, blieben die Ameisen an ihr hängen, und er zog eine ganze Ladung in die spitzige Schnauze ein, um sofort wieder eine neue zu holen; das ging wie bei einer Maschine.

Mit seinen wuchtigen Tatzen wehrt sich der muskelstarke Yurumy mit Erfolg gegen den Jaguar, und wenn er gereizt wird, geht er auch aufrecht auf den Menschen los und sucht ihn wie der echte Bär in seiner eisernen Umarmung zu erwürgen.

Zu anderer Zeit hätte Schulze das merkwürdige Tier mit größter Aufmerksamkeit beobachtet, wohl auch eine Kugel darauf abgegeben: aber das Fieber machte ihn so schwindelig, daß er ganz teilnahmlos schien.

Als nach Durchquerung des Anavoni der Urwald wieder erreicht wurde, erklärte der kranke Naturforscher, nicht mehr weiter zu können, und man sah es ihm an, daß er der Rast bedurfte, denn sein Kopf glühte förmlich vor Fieber, während der Frost seinen Leib schüttelte.

Am Fuße eines zerklüfteten Felsens, der sich aus dem Urwald erhob, bereiteten Ulrich und Friedrich dem Kranken ein weiches Lager aus dürren Blättern und Gras; dann holten sie aus einem nahen Bache Wasser herbei, sowohl um den Durst des Fiebernden zu stillen, als auch um durch nasse Umschläge seine Stirn zu kühlen. Hierauf beratschlagten sie, was weiter zu tun sei.

»Matatoa wird den Fieberbaum suchen,« sagte der Indianer, »dann wird der Sennor bald gesund sein.«

»Wenn der Chinabaum hier zu finden ist,« rief Ulrich hoffnungsfroh, »dann allerdings haben wir ein treffliches Heilmittel für den armen Kranken!«

Schon war Matatoa auf der Suche, und Unkas erklärte, seinerseits auch in anderer Richtung nach dem unschätzbaren Gewächse forschen zu wollen, das in dieser Gegend noch nicht so häufig anzutreffen sei. Ulrich begleitete ihn, da er doch nichts weiter für Schulze tun konnte, bei dem Friedrich zur Pflege zurückblieb.

Beinahe eine Stunde war Ulrich mit Unkas im dichten Urwald die Kreuz und Quer gewandert, ohne daß sie eine Cinchone entdeckt hätten. Unkas war vorsichtig genug, sich stets die Richtung zu merken, in der sie gingen, um später wieder zum Fluß zurückzufinden. Übrigens brauchten sie bei einiger Aufmerksamkeit ein gefährliches Verirren nicht zu befürchten, da sie im Norden den Anavoni und im Westen den Orinoko wußten und nach dem Stande der Sonne, der sich freilich im Walde nur schwer erkennen ließ, die Lage der Himmelsgegenden annähernd zu beurteilen vermochten.

Plötzlich stieß Unkas einen Freudenruf aus: er stand vor einem Baume still, den man vor lauter Schlingpflanzen, die ihn umwucherten, kaum erkennen konnte. Der Baum war etwa fünfundzwanzig Meter hoch, und seine grüne Krone bestand aus glänzenden lanzettförmigen Blättern, durch deren tiefdunkles Grün rosarote Blütenrispen wie bengalische Flammen hindurchglühten. Daneben aber glänzte eine bunte Pracht von Blüten der verschiedenen Lianen, die am Baume emporgeklettert waren: da waren rosenförmige Purpurblüten, prächtige herabhängende rote Klematisglocken, dichte gelbe Blütenbüschel der Verbesina arborea und große, weitgeöffnete gelbe, weiße und brennendrote Kelche verschiedener Passifloren; dazwischen die zarten Ranken der Kapuzinerkresse mit ihren orangefarbenen gespornten Blüten. Das alles blühte und leuchtete durcheinander und strömte einen fast betäubenden Duft von entzückendem Wohlgeruche aus.

Ulrich sagte sich, daß er in diesem Riesenblumenstrauß niemals hätte erkennen können, was zum eigentlichen Baume gehörte und was zu seinen Parasiten; aber Unkas klärte ihn auf.

»Unkas weiß, daß der Fieberbaum besonders viele Pflanzen beherbergt; er kleidet sich in fremden Schmuck, und doch ist sein eigener der schönste; Unkas riecht auch den Wohlgeruch seiner Blüten aus allen anderen Düften heraus, denn er ist der stärkste und süßeste; aber der Stamm soll uns Gewißheit geben, daß wir den echten Fieberbaum gefunden haben.«

Damit streifte Unkas die zahlreichen Ranken zur Seite, die den umfangreichen Stamm völlig verhüllten; aber auch dann mußte er erst einen dichten Moospelz abkratzen, ehe die silberne Rinde des Chinabaumes zum Vorschein kam.

»Das ist die Rinde!« sagte er bestimmt. »Es ist der echte!« Dann schälte er ein großes Stück Rinde ab, kaute etwas davon, nickte beifällig mit dem Kopf, als er den eigenartigen Geschmack der Fieberrinde erkannte, und schlug sofort den Rückweg ein, den er denn auch mit merkwürdiger Sicherheit fand.

Matatoa war auch eben erst von seiner Streife zurückgekehrt und hielt Unkas ein großes Stück Rinde entgegen. Unkas betrachtete diese kopfschüttelnd, kaute dann daran und rief triumphierend aus:

»Matatoa ist ein Rind, Matatoa ist ein Esel, Matatoa ist ein Schwachhirn: er kann den falschen Chinabaum nicht vom echten unterscheiden! Seine Rinde ist gut zum Verbrennen, aber nicht gegen das Fieber.«

»Unkas ist ein freches Zancudo, er macht viel Lärm und sticht mit der Zunge, aber er versteht nicht mehr als eine Seekuh!« erwiderte der beleidigte Matatoa.

Ulrich und Friedrich mußten staunen und lachen, als sie den Sprachschatz an spanischen Kosenamen aus der Tierwelt vernahmen, über den die Indianer verfügten: das war gewiß ein eigenartiger, aber unstreitbarer Beweis ihrer höheren Bildung!

Unkas kannte die besonderen Merkmale des Fieberbaumes so gut, daß er dem kleinlaut werdenden Matatoa klar nachweisen konnte, daß er sich durch eine äußere Ähnlichkeit hatte täuschen lassen und seine Rinde einem Baum verdankte, der wohl einer der siebzig Arten von Chinabäumen angehörte, aber eben einer der vielen, die keine Heilkraft besitzen.

Die Nacht brach schon herein; Friedrich hatte während der Abwesenheit der andern viel dürres Holz herbeigetragen und aufgeschichtet, so daß die Feuer sofort entzündet werden konnten.

Während Ulrich und Matatoa das Abendessen bereiteten, sah Friedrich Unkas zu, der eine Abkochung aus Chinarinde braute. Sobald diese fertiggestellt und etwas abgekühlt war, wurde dem lechzenden Schulze davon eine Schale voll eingeflößt.

Nach beendetem Mahle saßen unsere Freunde noch eine Weile plaudernd und rauchend mit den Indianern zusammen, während der Kranke im Halbschlafe stöhnte. Unkas erzählte viel von wunderbaren Wirkungen der Fieberrinde, und wie ein dankbares Indianermädchen einem Spanier in Lima das Geheimnis des Heilkrautes verraten habe: sonst wären die grausamen Eroberer Perus sämtlich den tückischen Fiebern erlegen, wie sie es nicht anders verdienten; denn die Eingeborenen hatten das Mittel sorgfältig vor ihnen geheimgehalten.

Friedrich bettete sich in Schulzes nächster Nähe, um ihm sofort Hilfe leisten zu können, wenn er seiner bedürfe. Zuvor flößte er ihm aber noch etwas Chinatee ein.

Matatoa sollte wachen und später von Unkas abgelöst werden; als aber alles schlief, überließ sich auch der Indianer dem Schlummer; denn er hielt die Vorsicht für höchst überflüssig, da doch die Feuer alle Gefahren abhalten würden.

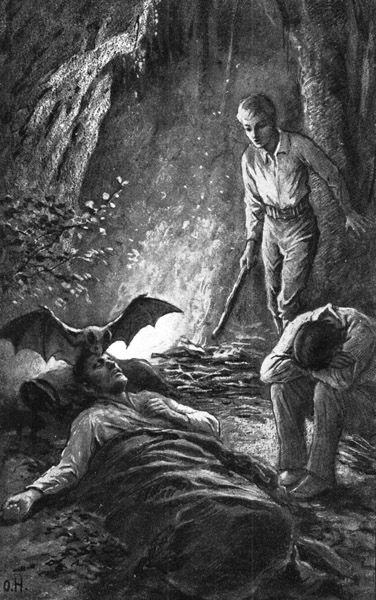

Mitten in der Nacht wachte Friedrich an eigentümlichen Lauten auf. Die Feuer waren völlig heruntergebrannt, und im düstern Schein der erlöschenden Glut sah er Matatoas hockende Gestalt, das Haupt auf die über den Knien gekreuzten Arme gesunken, offenbar im tiefsten Schlafe. Sonst war ringsum alles in Finsternis gehüllt. Die Töne, von denen Friedrich erwacht war, kamen von Schulzes Lager her; es war ein dumpfes, gequältes Stöhnen, hie und da unterbrochen von einem erstickten Schrei, als würde dem Fiebernden ein Knebel in den Mund gepreßt und er mache verzweifelte und vergebliche Anstrengungen, laut hinauszuschreien.

Friedrich hielt dies anfangs für die Äußerung schwerer Fieberträume; doch vernahm er gleichzeitig in der Stille ringsumher, die kaum durch das ferne Gebrüll wilder Tiere unterbrochen wurde, ein gleichmäßiges dumpfes Geräusch wie den Flügelschlag eines großen Vogels.

Der Jüngling richtete sich leise auf, und wie sich seine Augen mehr und mehr an das Dunkel gewöhnten, glaubte er einen riesigen schwarzen Vogel sich über des Professors Haupt wiegen zu sehen, die weit ausgespannten Flügel langsam auf und ab bewegend.

Rasch sprang Friedrich auf und tastete nach Reisig und Holz, das er in die Glut warf. Nach kurzem Knistern schlug die Lohe hoch auf und ergriff die prasselnden Zweige. Nun konnte er beobachten, wie eine ungeheure Fledermaus über des bewußtlosen Naturforschers Kopf flatterte; ihre widerliche Schnauze mit dem scharfen Gebiß ruhte wie küssend auf Schulzes Stirn, die großen Flügel wiegten sich fächelnd in der Luft, und der ziemlich lange Schwanz des abscheulichen Vampyrs preßte sich auf seines Opfers halbgeöffneten Mund, aus dem in Pausen das ängstliche Stöhnen drang. Ein Streifen roten Blutes sickerte über Schulzes Schläfe hinab.

Nachdem sich Friedrich von seinem ersten Abscheu erholt hatte, ergriff er einen Prügel, um den Blutsauger, den das Licht des hellaufflackernden Feuers nicht zu beunruhigen schien, zu verscheuchen. Die Fledermaus flatterte zur Seite, als er ihr einen leichten Schlag versetzte; aber das freche Tier ließ sich durchaus nicht vertreiben; es machte Miene, den Schlummernden sofort wieder anzufallen. Friedrich ließ es aber dazu nicht kommen: er benutzte den Augenblick, wo der Vampyr nicht mehr unmittelbar über des Fiebernden Haupt schwebte, um mit dem Knüttel kräftig auszuholen. Er traf denn auch die Fledermaus so wuchtig auf den Schädel, daß sie betäubt und zuckend zu Boden sank, wo er ihr vollends den Garaus machte.

Da Friedrich wohl wußte, daß der Biß des Vampyrs, wenn er vereinzelt bleibt, nicht gefährlich ist, begnügte er sich damit, ein nasses Tuch auf die unbedeutende Stirnwunde zu legen, um das Blut zu stillen. Dann untersuchte er den erlegten Vampyr; er fand dessen lange Zunge mit Saugwarzen bedeckt, die jetzt von Blut gerötet erschienen.

Da der Morgen nicht mehr fern sein konnte, stopfte sich Friedrich eine Pfeife, um den Rest der Nacht wachend am Feuer zuzubringen. Er sah bald, daß diese Vorsicht nicht überflüssig war; denn aus einer Felsspalte flatterten kurz nacheinander nicht weniger als drei Riesenfledermäuse hervor, die Anstalt machten, ihren Blutdurst an den ahnungslosen Schläfern zu stillen.

Hierzu ließ ihnen der aufmerksame Wächter keine Zeit: er hieb mit wuchtigen Schlägen wacker auf die plumpen Geschöpfe ein, bis zwei von ihnen erlegt waren, worauf das dritte sich bewogen fühlte, die Flucht zu ergreifen, nachdem es auch einige Schläge abbekommen hatte.

Im übrigen verlief die Nacht ohne Zwischenfall. Gegen Morgen erwachten zuerst die beiden Indianer und kurz darauf Ulrich. Dieser vernahm mit Erstaunen von den Vorgängen, die sich abgespielt hatten, während er in festem Schlafe lag und nichts davon merkte. Unkas und Matatoa wunderten sich weniger über das Abenteuer selbst als über die Geschicklichkeit, die Friedrich im Erlegen der Vampyre wiederum bewiesen hatte.