|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gustav Schwab

Gustav Benjamin Schwab ward am 19. Juni des Jahres 1792 in Stuttgart geboren. Sein Vater, Johann Christoph Schwab (1743–1821), damals Geh. Hofrat, ein Mann von untadelhaftem Charakter, feiner Bildung und großer Gutherzigkeit, hat sich durch zahlreiche philosophische Schriften, die der Leibnitz-Wolfschen Richtung angehören, einen Namen gemacht. Er lebte seit 1779 mit seiner um sechzehn Jahre jüngeren Gattin, Friederike geb. Rapp, einer gemüt- und geistvollen Frau, in glücklichster Ehe, die im Lauf der Zeit mit sieben Kindern gesegnet wurde, von denen jedoch zwei frühe wegstarben. Gustav war das sechste Kind; bei seiner Geburt waren zwei Brüder und eine Schwester am Leben; zwei Jahre später folgte noch seine Lieblingsschwester Lotte,Diese verheiratete sich 1819 mit dem Hausarzt der Eltern, Dr. Georg Jäger. in deren Umgang er, da die älteren Geschwister schon ziemlich herangewachsen waren, seine Kindheit fast ausschließlich verbrachte. Der Vater widmete sich mit liebevollem Eifer, sittlichem Ernst und pädagogischem Geschick der Erziehung, und es gelang ihm, eine gewisse Heftigkeit, die in Gustavs Charakter lag, zu dämpfen und die lebhafte Natur desselben auf den Weg des Guten zu lenken. Schon früh ward der Kleine zur Schule geschickt und machte so schnelle Fortschritte, daß er bald nach seinem vierten Jahre bereits imstande war, eine lateinische Vorschrift nachzuschreiben. Nicht lange darnach bereitete ihm der Tod seines ältesten, damals achtzehnjährigen Bruders Philipp, eines liebenswürdigen und begabten Jünglings, den ersten Seelenschmerz.

Gustav erfreute sich einer kräftigen Gesundheit, obwohl er weder groß noch besonders stark war, und sein Geist entwickelte sich rasch; er lernte sicher und leicht. Im sechsten Lebensjahr schrieb er einiges nieder, was er eine Naturgeschichte nannte, und verfaßte Verse zum Geburtstag seiner älteren Schwester Friederike. Wenn gleich diese kindlichen Erzeugnisse noch kein besonderes Talent erkennen ließen, so nahm doch sein Geisteswachstum den günstigsten Verlauf. Als er etwa acht Jahr alt war, trat ein etwas älterer Schwestersohn des Vaters, Christoph Siegwart, als Pflegesohn in das Schwabsche Haus, und mit ihm zusammen erhielt Gustav durch den trefflichen Vater Unterricht im Französischen und in anderen Fächern. Der vierjährige Umgang mit jenem stillen und sinnigen KnabenDieser wurde Theolog und bekleidete später die Stelle eines Professors der Philosophie an der Universität Tübingen. Dem Vater Schwab, welcher schon in dem Knaben einen »philosophischen Kopf« entdeckte, hat er zeitlebens die wärmste Dankbarkeit bewahrt. war auf den lebhaften jüngeren Genossen von heilsamem Einfluß. Auch die Anfangsgründe der lateinischen Sprache muß Gustav schon sehr früh kennen gelernt haben. Zum Beweis dafür und zugleich als beachtenswertes Zeichen, wie schon damals sich sein angeborner Trieb andere zu belehren offenbarte, dient die Thatsache, daß er als fünfjähriger Knabe lange Zeit alltäglich in der Küche saß und einer alten Magd, die er sich zur Schülerin erkoren hatte, mensa und amo beizubringen bemüht war.

Dabei war er nicht etwa ein kleiner Philister, sondern sprühte von Leben und Munterkeit. »Voll Eifer und Beharrlichkeit«, so erzählt die treue Schwester Lotte, »im Erlernen alter Sprachen und alles ernsten Wissens, das gefordert wurde, machte er (damals ungefähr zwölfjährig und längst Gymnasiast) sich und seinen Kameraden – denn sein geselliger Sinn zog nach und nach mehrere Knaben an – viele frohe Stunden durch seine Lebendigkeit und sein Talent. Er schrieb heroische Stücke für ein Theater, zu dem er mit Hilfe eines Gespielen Coulissen aus Packpapier verfertigte. Die Vorstellungen liefen immer glücklich und zur Zufriedenheit ab, nur ein Mal gab es eine bedenkliche Störung. Als ein langgewachsener Knabe die Worte recitierte: »Von diesem Turm herab will ich mich stürzen«, machte er eine ungeschickte Bewegung mit dem Arm, ganz hoch hinauf – und der Turm war leider nicht einmal so hoch als der Knabe. Da übermannte den Dichter, welcher schon ärgerlich über des Knaben schlechtes Spiel war, der Zorn, schnell trat er zwischen den Coulissen hervor, ebenso schnell wieder zurück; aber der arme Schauspieler hatte eine tüchtige Ohrfeige, er wußte kaum, woher sie kam.« Ein ernstlicher Verdruß schien nicht zu vermeiden. »Aber,« fügt Lotte hinzu, »mein guter Bruder besaß schon als Knabe die liebenswürdige und seltene Tugend, auch die kleinste Verfehlung gegen andere sogleich einzusehen, und die glückliche Gabe, sie auch durch Worte wieder gut zu machen. Diese schöne Seite seines Charakters blieb sich während seines ganzen Lebens gleich und war bezwingend für jedes Herz.«

Mit der Zeit übrigens mußten diese Allotria und Theatralia, wie sie sein Lehrer Friedrich Roth mißbilligend nannte, vor ernsteren Bestrebungen in den Hintergrund treten. Gustav war schon als Knabe entschlossen, sich dem geistlichen Berufe zu widmen und lernte, seit er das Stuttgarter Gymnasium besuchte, mit Eifer und Freude. Außer Roth, einem tüchtigen strengen Schulmann, übte Professor Drück, der ihm den Geist des klassischen Altertums erschloß, durch sein liebenswürdiges, von echter Humanität durchdrungenes Wesen bleibenden Einfluß; ganz besonders aber war der damalige Diakonus an der Hospitalkirche, Christian Adam Dann, bei welchem er den Konfirmationsunterricht genoß, von tiefer Einwirkung auf die ganze Gemütsrichtung und Denkart unsres Schwab. Wie hingebend dieser an dem edlen, von erhabener Frömmigkeit erfüllten Manne hing, und wie treu und herzlich diese Anhänglichkeit war, davon giebt das schöne Gedicht »Auf den Tod eines Seelsorgers«, in welchem der Dichter, selbst schon ein hoher Vierziger, seines alten Lehrers Hinscheiden besingt, das rührendste Zeugnis. Er pflegte zu äußern, seinem Vater verdanke er seine religiöse Überzeugung, dem ehrwürdigen Dann die persönliche Liebe zu Christus.

Beiläufig sei bemerkt, daß Gustav, der in allen Fächern sonst die glänzendsten Fortschritte machte, für die Mathematik wenig Anlage zeigte. Da aber in jener glücklichen Zeit die Gymnasialerziehung noch nicht in die spanischen Stiefel der Schulordnungen eingeschnürt war und man noch nicht bis zu der heutiges Tags beliebten Überschätzung der sogenannten Realien sich verstiegen hatte, sondern der Begabung des einzelnen das Recht freierer Bewegung zuweilen noch unverkümmert ließ, so hatte der Jüngling nicht nötig, die kostbaren Stunden an eine ihm unsympathische und zwecklose Thätigkeit zu verschwenden. Der verständige Vater sah ein, daß der Nutzen der aufgewandten Anstrengung nicht entspreche, und der mathematische Unterricht ward aufgehoben. Für wichtiger hielt es der alte Schwab, seinen Sohn in die Philosophie einzuführen; namentlich war es die phantasievolle Monadenlehre Leibnitzens, an welcher er gegen den Kantischen Kriticismus mit Eifer festhielt, die den Jüngling tief ergriff und in ihm lebendig wurde. Indessen muß man zugestehen, daß des Vaters Bildung, wie es seinem ganzen Lebensgang nach sein mußte, stark französisch zugeschnitten und insofern etwas einseitig war. Da traf es sich denn glücklich, daß außer den wissenschaftlichen und gemütlichen Anregungen, die Gustav durch seinen Vater und durch Drücks und Danns belehrenden Umgang gewann, noch die künstlerische kam, die er zwei Oheimen mütterlicherseits verdankte, dem kunstsinnigen und feingebildeten Kaufmann Heinrich Rapp, einem Freunde Goethes, und dem berühmten Bildhauer Dannecker. Das Atelier des letzteren, eine in seinem Hause ausgestellte Sammlung von Gipsabgüssen nach Antiken und ebenda ein mit guten Bildern geschmückter Saal übten große Anziehungskraft, zumal der kinderlose Künstler es liebte, sich mit begabten Kindern zu unterhalten, und ihnen gern von seiner harten Jugend und bewegten Vergangenheit erzählte.

Als Schwab sechzehn Jahr alt war, keimte in dem Jüngling, dessen empfängliches Herz schon im Freundschaftsbunde mit einigen Schulgenossen sich geöffnet hatte, zum erstenmal eine zarte Neigung zu einem weiblichen Wesen, die man aber mehr Bewunderung als Liebe nennen muß. Wenigstens verlangte er nie das schöne blasse Mädchen, welches Karoline hieß, von ihm aber unter dem Namen Thekla gefeiert wurde, zu sprechen und ihr seine Empfindungen zu entdecken. Er war vollkommen befriedigt, wenn er sie jeden Tag sehen durfte. An sie ist das 1810 entstandene Gedicht »Liebe im Winter« gerichtet, in dem nächst der formellen Vollendung die sinnige, gar nicht leidenschaftliche Haltung bemerkenswert ist. Als Karoline sich mit einem Ausländer verlobte, ging des jungen Dichters Neigung, der »ein liebes Bild im Herzen tragen« mußte, zum Teil auf ihre jüngere, minder schöne, aber durch ihre träumerischen blauen Augen und ein sanftes Wesen anziehende Schwester Adelheid über. Sie ist der Gegenstand der wahrhaft schönen Strophen »An die Geliebte«, die, 1811 gedichtet, später von Schwab den herrlichen »Sonetten aus dem Bade« als eine Art Einleitung vorangestellt wurden.

Im Herbst 1809, also erst siebenzehn Jahr alt, bezog er, sittlich und wissenschaftlich aufs beste vorbereitet, die Universität Tübingen, der er bis zum Herbst 1814 angehörte. Dies waren für ihn fünf glückliche Jahre, reich an Gewinn für Geist und Herz. Als Theolog trat er in das evangelische Seminar ein, wo es ihm in den kahlen, unwohnlichen Räumen, unter dem Druck eines pedantischen Reglements anfangs wenig behagte, so daß er im ersten Winter gern jede Gelegenheit zu einem Ausflug nach Stuttgart benutzte, nicht eben zur Zufriedenheit der trefflichen Eltern. Bald aber fand er sich in die neuen Verhältnisse; ja die liebliche Natur, die der Frühling erst seinen Augen enthüllte, seine Studien und der gesellige Umgang mit guten Freunden ließen ihn schnell des Heimwehs vergessen und machten ihm Tübingen zur zweiten Heimat. Nach der damaligen Studienordnung widmete er sich in den ersten zwei Jahren der Philologie und Philosophie, in den drei weiteren der Theologie. Von den akademischen Lehrern zog ihn besonders der äußerlich unbeholfene und barocke, aber geistvolle Philolog und Dichter Philipp Conz, Schillers Jugendgespiele, an, während er sich in der Philosophie auf Privatstudien angewiesen sah, da der damalige Ordinarius für diese Disciplin ein ziemlich oberflächlicher, gemütloser Kopf war. Dafür las er eifrig, nicht nur nach seines Vaters Anordnung die Schriften Platons und Leibnitzens, sondern auch, mit der Feder in der Hand, die Kants und vor allem Schellings, zu welchem letzteren ihn schon das poetische Interesse am meisten hinzog. Schellings phantasievolle Lehre wirkte so mächtig auf den jungen Poeten, daß er sogar die durch sie gewonnenen neuen Ideen und Anschauungen in didaktischen Gedichten darzustellen versuchte; dabei aber vermochte sie weder die festen Grundlagen seines positiven christlichen Glaubens zu erschüttern, noch auch nur ernstere Zweifel in ihm rege zu machen. »In der Anschauung der höchsten geistigen Lebendigkeit und Schöpferkraft und der sittlichen Schönheit,« sagt Gustav Pfizer, »glichen sich ihm der christliche Glaube und die poetisch-philosophische Weltanschauung damals noch aus. Eine begeisterte, ideale, romantische Stimmung hob ihn über die Gegensätze weg und verband ihn aufs innigste mit einem schönen Kreise gleichgesinnter, gleichstrebender Freunde, von welchen wieder jeder in einem besondern, individuellen Verhältnis zu Schwab stand.« Es waren zunächst die Stuttgarter Freunde, die er in Tübingen wiederfand. Mit einem derselben, Hochstetter, machte er in den ersten Herbstferien, 1810, einen Ausflug nach Heidelberg, wo die Jünglinge, von Conz empfohlen, bei Johann Heinrich Voß freundliche Aufnahme fanden. Auf dem Rückweg ward ein Heilbronner Freund, der Jurist August Mayer, besucht, mit dem Schwab schon vom Gymnasium her in herzlicher Verbrüderung stand. Es war ein Bruder des nachmals als Dichter bekannt gewordenen Karl Mayer, poetisch und musikalisch sehr begabt und von großer Liebenswürdigkeit. Durch einen andern Juristen, August Köstlin, welcher auch von Stuttgart her bereits unserm Schwab nahe stand, wurde er im September 1810 mit Justinus Kerner, dem Freunde Uhlands, bekannt; und so kam es, daß Schwab, als Uhland von längerem Aufenthalt in Paris nach Tübingen zurückkehrte, im Februar des folgenden Jahres auch diesen kennen lernte, eine Bekanntschaft, aus der sich bald eine innige Freundschaft entwickelte, obgleich sowohl Uhland als Kerner ihre Studien bereits beendet hatten. Ja die beiden älteren Freunde zogen ihn sogar zur Mitredaktion des von ihnen vorbereiteten »Poetischen Almanach für 1812« (Heidelberg) heran, in welchem zuerst Schwabsche Gedichte gedruckt erschienen und dem im nächsten Jahre ein ähnliches Unternehmen »Deutscher Dichterwald« (Tübingen 1813) folgte. Das Ansehen, das die Dichter dadurch in litterarischen Kreisen errangen, war bedeutend, obschon der äußere Erfolg beider Sammlungen hinter den gehegten Erwartungen sehr zurückblieb.

Außer den bereits genannten Freunden standen zwei andere Schwabs Herzen am nächsten, die zufällig beide denselben Familiennamen führten; dem einen, der mit ihm zugleich in das Seminar eingetreten war, S. L. A. Pauly aus Maulbronn, hatte er sich gleich anfangs begeistert angeschlossen. Es war dies ein stiller sinniger Mensch, der, wenig mitteilsam in größerer Gesellschaft, im vertrauten Gespräch sein tiefes Gefühl für alles Gute und Schöne offenbarte. Der andere war ein Norddeutscher, der Jurist C. W. Pauli aus Lübeck, mit dem Schwab und August Mayer im Frühjahr 1811 einen dauernden Freundschaftsbund schlossen. Alle erwähnten Studiengenossen vereinigten sich zu regelmäßigen Zusammenkünften, bei denen vorzüglich litterarische und ästhetische Fragen abgehandelt wurden. Dabei wurden die Ausführungen August Paulys auf Schwab von wesentlichem Einfluß, insofern ihn jener aus der einseitigen Bevorzugung Schillers zum tieferen Verständnis Goethes führte. Die Folge war, daß Schwab seine im Schillerschen Stil gehaltenen rhetorisch-didaktischen Gedichte verbrannte.

Leider erlitt dieses glückliche Zusammenleben bald eine schmerzliche Unterbrechung. Die unselige Knechtschaft, in der das Vaterland unter dem Joch des französischen Zwingherrn schmachtete, fand auch hier ein Opfer: August Mayer wurde im Herbst 1811 zum Militär ausgehoben und mußte aus der Heimat scheiden, um den russischen Feldzug mitzumachen. Er kehrte niemals wieder, auf dem Rückzug ging seine Spur verloren. Kaum war diese Trennung etwas überwunden, so traf unsern Schwab ein zweiter Schlag des Schicksals: auch August Pauly ward ihm entrissen. Am 12. Juli 1812 starb der geliebte Freund am Nervenfieber. Noch im späteren Alter gedachte Schwab alljährlich des Tages, an dem er seinem unvergeßlichen Pauly die Augen zugedrückt hatte.

Nach diesen herben Verlusten mußte ihm der Weggang des Lübecker Pauli, der im März 1813 Tübingen verließ, die kaum vernarbten Wunden wieder aufreißen. Er schrieb dem Scheidenden ein Sonett ins Stammbuch, welches mit folgenden Worten beginnt:

Was läßt du hinter dir, zerriss'nes Herz?

Lebend'ge Freunde, die vergebens weinen,

Tief unter kaltem Grabeshügel einen,

Erdrückt den andern unter Eis und Erz.

Die große Zeit, die damals für Deutschland heraufzog, blieb auch in Tübingen nicht ungefühlt; aber die furchtsame, antinationale Regierung hielt in Würtemberg jeden freien Aufschwung mit größter Strenge nieder. Als nun Pauli seinen Entschluß, für das Vaterland zu kämpfen, meldete, war auch Schwab eine Zeit lang willens, seines Freundes Beispiele zu folgen; und obgleich er diesen Plan nicht ausführen konnte, blieb er doch bis zu seinem Lebensende der nationalen Sache mit begeisterter Treue und Opferfreudigkeit ergeben.

Der Verkehr mit den gebliebenen Freunden hatte sich um diese Zeit zu einer geschlossenen Gesellschaft »Romantika« gestaltet, die zwar eine studentische Verbindung, aber von vorherrschend litterarischem Charakter war. »Der kleine Bund,« erzählt Klüpfel, »hielt seine wöchentlichen Kommerse in einem eigenen traulichen Zimmer des Löwen, wobei öfters norddeutsche Freunde mit lebhafter Teilnahme hospitierten. Lied, Liebe, Wein war anfänglich das ständige Thema dabei, dann kamen aber auch alle neuern litterarischen Erscheinungen, besonders auf ästhetischem und poetischem Gebiet, zur Sprache und die politischen Ereignisse bildeten ein weiteres Hauptinteresse des Vereins und gaben den Mitgliedern eine erhöhte Stimmung.« Bei den Kommersen wurde nur Wein getrunken; doch zeugt schon die Thatsache, daß es trotz der Verschiedenartigkeit der Charaktere niemals zu einer Reibung kam, dafür, daß die frohe Heiterkeit sich in den Schranken maßvollen Anstandes hielt.Freilich wurde die »Romantika« als studentische Verbindung schon 1813 infolge eines unglücklichen Duells wieder aufgehoben, bestand aber als litterarische Gesellschaft fort. Das Gedicht »Vermächtnis«, welches Schwab schon 1811 an die Freunde richtete (denn faktisch bestand die »Romantika« bereits lange vor ihrer förmlichen Konstituierung), ist ein Beweis, wie glücklich er sich in diesem Kreise fühlte. Auch durch die Herausgabe eines Kommersbuchs (Neues allgemeines deutsches Kommers- und Liederbuch, Tübingen 1815) und durch das allbekannte »Lied eines abziehenden Burschen« (1814) bethätigte er seine lebhafte Teilnahme an dem frischen studentischen Treiben, ohne daß er darüber seine theologischen Studien vernachlässigt hatte. Er lag ihnen vielmehr mit aller Gewissenhaftigkeit und treuem Eifer ob und war seinen Lehrern, Flatt und Bengel, in großer Verehrung zugethan. Daneben hörte er auch noch die philosophischen Kollegien Eschenmayers, der seit 1812 in Tübingen unter begeistertem Beifall las.

Von größter Wichtigkeit für Schwabs inneres Leben war eine Neigung, die allmählich zu einer tiefinnigen Liebe erwuchs und der er, obwohl sie lange Zeit nicht erwidert wurde, für immer treu blieb. Der Gegenstand derselben war eine Tochter des Kriminalisten Prof. Gmelin, Sophie, die er schon im ersten Tübinger Winter gesehen hatte. Gelegenheit, sie öfter zu sprechen, bot ihm die Bekanntschaft des damaligen Kurators der Universität, Karl August Baron von Wangenheim, des späteren Ministers, der unserm Schwab wohlwollte und in dessen Hause er viel verkehrte.Auch in der Familie des Prof. Schrader, dessen geistvolle Frau gern die jungen Dichter, u. a. auch Uhland, an ihrem Theetisch sah, verlebte er viele genußreiche Abende. Lieder von tiefem Gefühl entquollen jetzt seinem Herzen, so namentlich die Strophen »Liebe in der Fremde«, »Im Tempel« (1811) und »Liebesmorgen« (1812). Vor seinem Weggang von Tübingen, im Sommer 1814, wagte er ein Geständnis, mußte aber leider erfahren, daß seine leidenschaftliche Heftigkeit auf das ernste Mädchen nur einen peinlichen Eindruck machte. Hierauf schrieb er ihr einen herzlichen und verständigen Brief als Rechtfertigung und Entschuldigung; und ein Abschiedsbesuch, bei dem er Sophie allein zu Hause traf, hinterließ bei beiden die Empfindung, daß keine Bitterkeit zurückgeblieben sei.

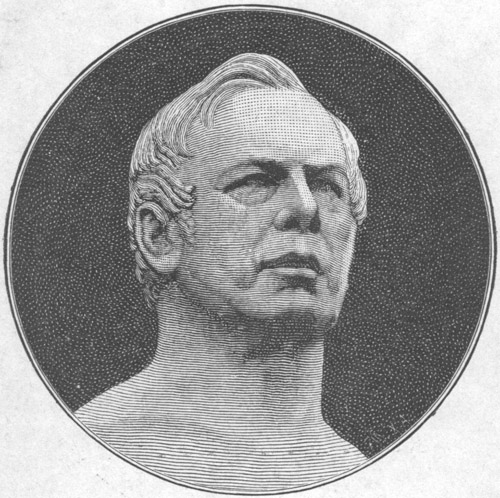

Hatten sich Schwabs Geist und Charakter während der Studienzeit in harmonischer Weise entwickelt, so war er auch körperlich keineswegs zurückgeblieben. »An Größe eben recht, war sein Wuchs vollständig gerade und von richtigen Verhältnissen, seine Haltung natürlich und gut, die Bewegungen lebendig und schnell, ohne das Maß zu überschreiten. Bräunlich-blondes, glänzendes Haar legte sich schlicht, aber reichlich um die wohlgeformte Stirn, welche dem Gesicht den bestimmten Ausdruck von Verstand gab. Gern begegnete man dem offenen Blick der dunkeln, nicht eben großen, aber feurigen Augen, welche so freundlich waren wie der selten ganz geschlossene Mund, der eine Reihe von großen, wohlgeformten Zähnen von glänzendem Schmelz zeigte. Geist und Herzensgüte sprachen aus allen Zügen.« (Klüpfel, S. 55 f.) Der verdienstvolle Theolog Karl Ullmann (1796–1865), welcher Schwab im Spätjahr 1813 kennen lernte und ihm zeitlebens innig befreundet blieb, stellt dem Dichter das Zeugnis aus, daß er sich auf der Universität eine unangetastete, alles Rohe zurückstoßende Sittenreinheit bewahrt habe.

Das folgende Winterhalbjahr verbrachte Schwab in Bernhausen, nahe bei Stuttgart, als Vikar bei dem dortigen Pfarrer Geyer in ländlicher Zurückgezogenheit, welche jedoch zuweilen durch einen Besuch in Tübingen oder Stuttgart unterbrochen wurde. Nach letzterer Stadt zog ihn außer seinen Verwandten namentlich Uhland, der bereits seit dem Ende des Jahres 1812 dort wohnte. Dieser war sein »poetischer Gewissensrat«; fast jedes neuentstandene Gedicht ward ihm vorgelegt, und dankbar nahm der bescheidene Jüngling jeden guten Rat und Wink des älteren Freundes an. Einige seiner schönsten Lieder und Sonette waren schon in Tübingen gedichtet worden; außer den bereits erwähnten seien noch genannt die durch ihre schlichte Innigkeit ergreifenden Gedichte: Die stille Stadt (1809), Die Wolke am Sternenhimmel, Nachruf (1811), Erste Liebe, und das reizende Schlittenlied (1814), sowie die Sonette: Die Gesänge, Weiblichkeit, Deutschheit u. s. w. Das von edler Begeisterung getragene Lied »Zum 18. Oktober 1814« fällt wohl schon in den Bernhausener Aufenthalt, der ihn auch zu anderweitiger dichterischer Thätigkeit anregte: Schwab schrieb dort nämlich seine ersten Romanzen (die Achalm, Kaiser Heinrich, der neue Staufenritter u. a.), und es war vor allem Uhlands Vorbild und ermunternder Beifall, der ihn hinwies auf dieses neue Dichtungsgebiet, auf welchem er mit der Zeit so bedeutende Erfolge erringen sollte.

Im Mai 1815 unternahm Schwab mit seinem Studiengenossen Lempp, einem ernsten, in sich geschlossenen Jüngling, und einem jungen Künstler, Eduard Müller, eine Reise nach Norddeutschland. Mit den besten Empfehlungen versehen nahmen sie ihren Weg (teilweise zu Fuß) über Nürnberg, wo Schwab den liebenswürdigen Naturphilosophen Schubert kennen lernte, und über Bamberg zunächst nach der Bettenburg, einem herrlichen alten Waldschloß unfern Schweinfurt. Hier wurden sie aufs liebevollste empfangen von dem greisen Burgherrn Chr. v. Truchseß, einem vortrefflichen Manne, der schon äußerlich durch seine riesige Gestalt, noch mehr aber durch seine schlichte, treuherzige Biederkeit als ein Bild aus der altdeutschen Ritterzeit erschien. Bei ihm trafen sie auch des Freiherrn Schützling, Friedrich Rückert, welcher unter dem Namen Freimund Reimar bereits eines bedeutenden Dichterrufes genoß und auf Schwab einen sehr günstigen Eindruck machte. Vier Tage verlebten die Reisenden auf der Bettenburg »in unbeschreiblicher Wonne«, wie Schwab an die Freunde berichtet, »an Leib und Seele schwelgend, geteilt zwischen Spaziergängen, Vorlesungen Rückertscher Gedichte und frohen Mahlen bei köstlichem Franken- und Steinwein.« – »In den köstlichsten Gesprächen,« fügt der begeisterte Jüngling hinzu, »mit Truchseß und Rückert fand mein Geist mehr Nahrung als bei halbjährigen Studien.« Dann ging die Reise weiter über Meiningen und Eisenach, durch den Thüringerwald, auf die Wartburg, wo die Zauber der Gegenwart und Vergangenheit zugleich das Menschenherz bewegen. Endlich standen sie »mit klopfendem Herzen« dem deutschen Athen, Weimar, gegenüber. Schwab war an Goethe empfohlen und gutmütig genug, seine Gefährten zu ihm mitzunehmen. So eilten sie denn, nachdem sie sich »in Seide geworfen«, nach dem Hause des Dichterkönigs, das sie schon von außen freundlich anheimelte. Über diesen Besuch schrieb Schwab an die Tübinger Freunde: »Wir gingen nun durch Vorsäle und Zimmer, mit Antiken herrlich ausgeschmückt, und fanden den schönen Greis bereit, uns recht nobel und doch freundlich zu empfangen. Ganz schwarz gekleidet, stand er, auch im Alter noch kräftig, nahe an der Schwelle; anfangs war uns ziemlich feierlich zu Mute; als er aber sich so gütig nach unserm Reiseplan erkundigte, uns sitzen hieß und sich zu uns setzte, verschwand bald alle Scheu, und ich sah ihm getrost in die dunkelglühenden Augen unter der sparsam weißgelockten Stirn. Neben manchem Gleichgültigen sprach er über das Reisen, über Deutschland und über das Theater manches gewichtige Wort, in so schönen, zierlichen Perioden, daß man »Dichtung und Wahrheit« oder den »Wilhelm Meister« lebendig vor sich zu haben glaubte. Beim Abschied lud er uns auf einer allenfallsigen Rückreise über Weimar recht freundlich ein, ihn wieder zu besuchen.« Goethe bedauerte, ihnen nichts Angenehmes erweisen zu können, da er im Begriff sei eine Reise anzutreten; trotzdem verließ Schwab den hochverehrten Meister befriedigt. Später äußerte er, Goethe sei ihm so erschienen, wie er sich das vollendete Bild eines Königs vorstelle. Am folgenden Tage verlebten sie bei der »lieben, guten Frau von Schiller«, die sie sehr freundlich aufnahm, ein paar schöne Stunden und zogen am nächsten Morgen weiter nach Jena, »diesem köstlichen Burschenhause«, wo sie in Studentenkreisen höchst vergnügt den Tag zubrachten. Von hier ging die Reise über Leipzig, das ihnen nicht besonders gefiel, nach Dresden. In dieser »überaus herrlichen Stadt« verweilte Schwab im Hause des Kupferstechers Müller, seines Verwandten, dem er seinen jungen Bruder zuführte, vierzehn Tage. Der Eindruck, den die Stadt selbst mit ihren Kunstschätzen und ihre herrliche Lage auf ihn machte, überwältigte ihn anfangs beinahe. Von hier aus schrieb er an die Freunde in Tübingen einen ausführlichen Brief, aus dem die oben angeführten Stellen entnommen sind.

Endlich erreichte Schwab sein eigentliches Reiseziel, Berlin, wo ihm eine neue Welt aufgehen sollte, die ihn geistig bereicherte. Denn hier fand er nicht nur mehrere alte Bekannte, sondern traf auch mit vielen bedeutenden Geistern zum erstenmal zusammen, unter anderen mit Varnhagen, Robert, Hitzig, E. T. A. Hoffmann, Franz Horn und Chamisso, mit den Theologen Schleiermacher, Marheineke, de Wette, Neander und dem Philologen Immanuel Bekker. Besonders fühlte er sich von Chamisso, Franz Horn und Neander angezogen. »An Chamisso«, schreibt er an Karl Mayer, »lernte ich einen trefflichen Menschen kennen; eine gewisse Schwermut leuchtet aber aus seiner Gestalt, seinem Wesen und aus jedem Worte, das er in gutem, aber mühseligem Deutsch herausdrechselt, hervor.« Der heimatlose Dichter war damals im Begriff, seine Reise um die Welt anzutreten, und Schwab erzählte oft, er habe mit ihm die ersten Schritte zu dieser Reise gemacht, indem er ihn zum Postwagen begleitete. Franz Horn, der herzlich gute Mann, dessen mannigfache Verdienste über seinen späteren Schrullen oft ungerecht herabgesetzt werden, zog Schwab in seinen Familienkreis, wo derselbe sich wie zu Hause fühlte und auch in einer Schwägerin Horns ein schönes und liebenswürdiges Mädchen fand, das einen lebhaften, wenn auch nur vorübergehenden Eindruck auf ihn machte. Wir verdanken dieser Bekanntschaft das reizende »Lied in der Mark«. Von Dauer war diese Neigung nicht, das Bild seiner alten Liebe stieg bald wieder so mächtig in ihm auf, daß er, wie Klüpfel sagt, Treue bewahren mußte, auch wo er keine Hoffnung hatte. Dem edlen Neander trat er ebenfalls nahe; auf einsamen Spaziergängen mit ihm erschloß dieser dem Jüngling seinen herrlichen Geist und sein liebevolles Gemüt.

Den stärksten Eindruck aber machte Fouqué auf ihn, dem er Grüße von Truchseß auszurichten hatte. Der liebenswürdige, mit Unrecht jetzt fast vergessene Dichter der Undine, des Zauberrings, des Sigurd und anderer Werke, die neben seinen Liedern immer ihren eigentümlichen Wert behalten, kam unserm Schwab, der ihn bei der Heimkehr aus dem Feldzug von 1813 mit einem Gedicht begrüßt hatte, auf das freundlichste entgegen und nahm ihn sogar mit sich auf sein Schloß Nennhausen in der Mark; und die glücklichen Tage, die der Jüngling dort verlebte, blieben ihm sein Leben lang unvergeßlich. – Am 14. September verließ Schwab Berlin mit Gefühlen der Wehmut und des Dankes, um seine Reise bis Hamburg und Bremen auszudehnen, wozu der Vater ihm die erbetene Erlaubnis gegeben hatte. In Hamburg brachte er acht Tage zu, meist im Umgang mit dem Arzt und Dichter D. A. Assing, den er von Tübingen her kannte, und dessen Braut Rosa Maria Varnhagen. In Bremen fand er gleichfalls alte Freunde, und es gefiel ihm dort so gut, daß er gern daselbst seine Heimat gegründet hätte. Die Rückreise führte ihn über Göttingen; hier traf er mit seinem Studienfreunde Pauli zusammen, der ihn zu Fuß bis Kassel begleitete, wo sie acht Tage blieben und Schwab die Brüder Grimm kennen lernte. Von da aber trieb ihn die Sehnsucht unaufhaltsam nach der Heimat zurück.

Noch im Herbst 1815 trat er als Repetent in das evangelische Seminar zu Tübingen, wo alte Freundschaftsverhältnisse, vor allem das mit Ullmann, wieder angeknüpft wurden. Seine amtliche Thätigkeit, die hauptsächlich in der Aufsicht über die Studien der Seminaristen bestand, war nicht eben zeitraubend, und so behielt er hinreichend Muße zu eigenen Studien: er beschäftigte sich eifrig mit den klassischen Altertümern, behielt aber auch seine Theologie beständig im Auge, predigte öfter und lieferte einige Beiträge zu dem in Tübingen erscheinenden religiösen Familienblatt (1817), u. a. eine Predigt über christliche Freundschaft. Seine poetischen Arbeiten aus der Repetentenzeit sind, außer einigen kleineren Gedichten wie »Das Eßlinger Mädchen«, »Der Hirte von Teinach«, »Schloß Lichtenstein« u. a., die meisten der »Romanzen aus dem Jugendleben des Herzogs Christoph von Württemberg« (1816–1818), die 1819 bei Cotta als selbständiges Buch erschienen. Auch bearbeitete er das alte Gedicht »Der Froschmäuseler« von Georg Rollenhagen (Tübingen 1819).

Die tiefste Bedeutung aber gewann der Aufenthalt in der geliebten Stadt für Schwab dadurch, daß er wieder mit Sophie Gmelin zusammenkam. Das von schwerer Krankheit eben genesene Mädchen wurde dem Treuen immer mehr geneigt, sie lernte seine Vorzüge schätzen und den durch die Reise auffallend gereiften jungen Mann lieben. Noch im Spätjahr 1815 gab sie ihm das Jawort und zu Anfang 1816 wurde die förmliche Verlobung gefeiert. Des Dichters Glück spiegelt sich am schönsten wieder in dem zarten Liede »Das Wort der Liebe«. Die Sehnsucht nach Gründung eines eignen Hausstandes ließ ihn sich nur noch eifriger in seine Studien vertiefen, und so vergingen die zwei nächsten Jahre in geräuschlosem Arbeiten und stillem Hoffen, im traulichen Umgang mit der Braut und den Freunden. Im Dezember 1817 endlich, kurz nachdem er als Stadtvikar nach Stuttgart abgegangen war, wurden alle seine Wünsche über Erwarten erfüllt: mit vor Freude zitternder Hand schrieb er seiner Braut zur Weihnachtsbescherung die Nachricht von seiner Ernennung zum Professor am Oberen Gymnasium zu Stuttgart. Nach Neujahr 1818 trat Schwab sein neues Amt an, und schon am 25. März, dem Osterdienstag, führte er in Tübingen seine liebe Sophie zum Traualtar. Freilich mußte er nach wenigen Tagen allein, durch sein Amt gerufen, nach Stuttgart zurück und durfte erst drei Wochen später die Gattin für immer in sein Haus holen.

Schwabs Ehe war die glücklichste, die es geben kann. Auch fehlte es nicht an geselligen Beziehungen; die Neuvermählten wohnten im Hause der Eltern Schwabs; in Stuttgart lebten seine älteren Geschwister, beide verheiratet, mehrere nahe Verwandte Sophiens und manche guten Freunde, vor allem Uhland. Seiner Lehrthätigkeit widmete sich Schwab mit freudigem Eifer und schönstem Erfolg. Einer seiner Schüler, Gustav Pfizer, berichtet hierüber folgendes: »Mit jugendlicher Kraft und Wärme seine Aufgabe, Erklärung klassischer Schriftsteller, der Dichter zumal, erfassend, riß er empfängliche Jünglinge mit sich fort und führte sie, philosophische Gelehrsamkeit mit dem gebildetsten Geschmack und blühender Anschaulichkeit des Vortrags paarend, in das lebendige Verständnis des Altertums ein. Nicht bloß als Gelehrter, auch als Dichter erklärte er den Dichter Horaz, an welchem er die klassische Gediegenheit der Form ebenso verehrte, als die poetische, milde Lebensweisheit ihn anmutete, so fern auch in andrer Beziehung die kühle Philosophie des heidnischen Poeten der Gemütstiefe des frommen, deutschen Dichters stehen mochte. Weit näher stand ihm in diesem Sinne der fromme heilige Sophokles, welchen er in den ersten Zeiten seines Lehramtes mit einem Teile seinen frühesten Schülern in Privatstunden in einer Weise las, welche ihnen unvergeßlich bleibt; und unter diesen seinen frühesten Schülern fand er auch mit seinem jugendlichen Geist und Herzen sofort einzelne, deren Gehalt er sicheren Auges erkannte, die er als Freunde an sich zog. Zwanzig Jahre wirkte er segensvoll und geliebt an dieser Lehranstalt, und nahe an tausend Schüler verehren in ihm nicht nur den gewissenhaften, anregenden Lehrer und Führer zum Wissen, sondern auch den wohlwollenden Bildner zu echter Humanität, den freundlichen Berater.«

Man muß Schwabs geistige Spannkraft bewundern, wenn man bedenkt, daß er, neben seiner angestrengten amtlichen und privaten, pädagogischen und philologischen ThätigkeitSeine philologische Befähigung bewies er durch zwei lateinisch geschriebene Aufsätze, von denen der eine über den Areopag (1818), der andere über Sophokles' religiöse Weltanschauung (1820) handelt., noch Muße fand für einen ausgebreiteten geselligen Umgang und eine fruchtbare poetische und litterarische Wirksamkeit. Er gab »Erlesene Gedichte« von Paul Flemming nebst einer Biographie des Dichters heraus (Stuttgart 1820), vollendete die »Christophromanzen«, dichtete 1820 die »Romanzen von Robert dem Teufel, nach der altfranzösischen Volkssage«, mit einem sinnigen Widmungsgedicht an Uhland, der ihm den Stoff abgetreten hatte, und bearbeitete in demselben Jahre die »Legende von den heiligen drei Königen« von Johann von Hildesheim (Stuttg. 1822), nach zwei Handschriften, von denen die eine ihm Goethe durch Sulpiz Boisseree (dieser lebte seit 1819 in Stuttgart, mit Dannecker, Uhland und Schwab nahe befreundet) mitgeteilt hatte; die zwölf Romanzen, in denen er die Legende poetisch neugestaltete und die er der prosaischen Bearbeitung beigab, gehören zu seinen harmonischsten Erzeugnissen. Goethe äußerte sich sehr beifällig und erwiderte die Zusendung durch die Verse, die Schwab später den Romanzen gleichsam als Motto voranstellte. Wohl auch in demselben Jahre sind die nicht eben bedeutenden zehn Romanzen »Otto der Schütz« (gedr. in dem Taschenbuch Urania f. 1822) verfaßt, die Schwab selbst nie eines erneuten Abdrucks für wert hielt. 1821 folgte das gediegene kleine Epos »Die Kammerboten in Schwaben, geschichtliche Sage in dreizehn Mären«, 1822 und 1823 »Walther und Hiltgund, epische Dichtung. Nach dem Lateinischen des Ekkehard«, der erste gelungene Versuch, die alte nationale Heldensage poetisch zu beleben. Auf das deutsche Altertum hatte ihn wiederum Uhland hingewiesen, mit dem er auch im Familienkreise das Nibelungenlied im Urtexte las. Den angeführten erzählenden Dichtungen größeren Umfangs ließ er noch die vier »Romanzen vom Möringer« (1824), den vortrefflichen »Appenzeller Krieg, in neun Romanzen« (1825) und später (wohl 1828) »Griseldis, Volkssage in zehn Romanzen« (Urania f. 1830) folgen, die wir gleich hier, der Zeit etwas vorgreifend, nennen, da mit ihr die umfangreicheren epischen Produkte des Dichters abschließen. Von den einzelnen erzählenden Gedichten gehören in die ersten sechs Ehestandsjahre mehrere der besten, so z. B. Der Schwur (1822), Das Mahl zu Heidelberg (1823), Die Engelskirche auf Anatolikon (1824) u. a., und unter den lyrischen Gedichten, von denen wir die herrlichen Verse »Mit Flemmings Gedichten« (1820) hervorheben, sprechen einige auf rührende Weise aus, wie glücklich er sich im Kreise seiner Lieben fühlte, keines schöner als die sinnigen, seiner Frau gewidmeten Strophen »Zum 17. Februar 1822.« Damit ist aber Schwabs litterarische Wirksamkeit in diesen Jahren noch nicht erschöpft. Er übersetzte die vaterländischen Gedichte seines Freundes Uhland meisterhaft ins Lateinische (Stuttg. 1823), dichtete in dramatischer Form den Dialog »Ein Morgen auf Chios« (1822), der von warmer Begeisterung für die unglücklichen Griechen zeugt, und gab ein vortreffliches, von gesundem dichterischem Sinn durchwehtes Reisehandbuch über seine geliebte schwäbische Alp heraus (Die Neckarseite der schwäb. Alp, mit Andeutungen über die Donauseite u. s. w. Stuttg. 1823), die er auf zahlreichen Ausflügen, allein oder mit anderen, nach allen Richtungen hin durchwanderte. Denn bei seiner unermüdlichen Thätigkeit »blieben dem rastlosen Manne freie Stunden, Feiertage, Ferien genug, um auf kleineren und größeren Ausflügen, kürzeren oder weiten Reisen seinen zur Natur sich hinsehnenden Geist zu erfrischen, in rüstigen Fuß-, besonders Gebirgswanderungen seine Kraft zu üben. Von den nächsten Umgebungen waren es besonders das Neckarthal, die Eßlinger Filialien, etwas weiter die schwäbische Alp und Tübingen, wohin ihn immer wieder sein Herz trieb.« So erzählt Gustav Pfizer, und treffend bemerkt Ullmann, daß auch die Natur ihrerseits seine unwandelbare Liebe zu erwidern schien: er war fast immer von herrlichem Wetter begünstigt; wie er auch eine zeitweilige Ungunst der Witterung poetisch heiter zu benützen wußte, zeigt seine »Aprilreise« (1822).

Nach einem arbeitsvollen Winter machte sich Schwab in den Osterferien 1821 mit mehreren Schülern – denn auch diese begleiteten ihn oft – auf, eine kleine Erholungsreise anzutreten. Als er aber auf Umwegen nach Heidelberg kam, empfing ihn Ullmann, der damals bereits dort Universitätsprofessor war, mit der erschütternden Nachricht, daß inzwischen ein Eilbote mit der Kunde von seines Vaters Tode angelangt sei. Dies war für Schwab ein schwerer Schlag, denn er hing mit der zärtlichsten Liebe und Verehrung an dem greisen Vater. Obgleich er sofort heimwärts eilte, kam er doch erst einige Tage nach dem Begräbnis zu Hause an. Der rüstige, an Geist und Körper völlig frische Alte, welcher seit 1816 Mitglied des Oberstudienrates war, hatte sich in der Nacht plötzlich beengt gefühlt und war (15. April 1821) verschieden, ehe ärztliche Hilfe gerufen werden konnte.

Im folgenden Sommer bezog Schwab eine größere Wohnung in der Nähe, während seine Mutter in dem alten Hause blieb. Diese wirkte mit ihrem thätigen Geiste und klaren Verstand beratend und fördernd bei der Erziehung der Enkel mit und sah noch alle fünf Kinder ihres Sohnes. Im März 1819 war bereits eine Tochter zur Welt gekommen, die nach Schwabs Gattin Sophie genannt ward; ihr folgten 1821 und 1822 zwei Knaben, Christoph Theodor und Gustav, 1825 ein Mädchen, Emilie (nach Uhlands Frau benannt), und endlich 1830 der jüngste Sohn, Ludwig.

Nachdem er zu wiederholten Malen die Umgegend des Bodensees bereist hatte (das letztemal, im Herbst 1825, machte er dabei die Bekanntschaft des Freiherrn von Laßberg, mit dem er durch Briefe und Besuche sein ganzes Leben hindurch freundschaftlich verbunden blieb), brachte er den Winter 1825–1826 unter angestrengter Arbeit an einem neuen Buche zu, das (im Herbst 1826) als stattlicher Band unter dem Titel »Der Bodensee nebst dem Rheinthale von St. Luziensteig bis Rheinegg« bei Cotta (Stuttg. 1827) erschien. Dieses reizende Werk ist die Frucht der gründlichsten landschaftlichen, historischen und topographischen Studien, ebenso zuverlässig und gewissenhaft, als anziehend und anschaulich geschrieben. Einen ganz besondern Wert erhält es noch durch die Zugabe einiger Gedichte, die teilweise zu seinen vorzüglichsten gehören, wie z. B. Der Reiter und der Bodensee, Des Fischers Haus, Konradin, Der Fleischer von Konstanz u. a. Noch vor der Vollendung des letztgenannten Werkes erschienen von ihm gleichfalls bei Cotta »Poetische Gedanken von A. de Lamartine. Metrisch übersetzt« (Stuttgart 1826), und er durfte ruhig den französischen Text beifügen, da seine freien und doch getreuen Übertragungen den Vergleich mit demselben nicht zu scheuen brauchten. Mit Uhland zusammen sichtete und sammelte er die Gedichte des armen Hölderlin, der seit langen Jahren zu Tübingen im stillen Wahnsinn hinlebte (Stuttg. 1826). Endlich verfaßte der Unermüdliche für Wolfgang MenzelsWie Schwab über die Wirksamkeit dieses Mannes dachte, zeigt am klarsten folgendes Epigramm, das Klüpfel mitteilt:

Lang' hab' ich mich gewehrt für unsern Meister Goethen,

Nun schweig' ich, denn wie kannst Unsterbliches du töten?

Doch wo auf Sterbliches dein schwerer Kolben traf,

Da stürzt es auch gewiß, und freudig ruf' ich: Brav! – Taschenbuch »Moosrosen« (1826) eine prächtige Charakteristik Uhlands als Dichter und schrieb seit 1825 eine große Anzahl teilweise sehr eingehender Recensionen für das Brockhaussche litterarische Konversationsblatt (seit Juli 1826 u. d. T. »Blätter für litter. Unterhaltung«); ja er lud sich auch noch (1823) die Redaktion des »Kunstblattes« während einer jahrelangen Abwesenheit des eigentlichen Redakteurs Schorn auf, trotz einer Last von dreißig (!) wöchentlichen Unterrichtsstunden; und als ob er damit noch nicht genug gethan hätte, übernahm er, mit seinem Kollegen Osiander und dem Tübinger Professor Tafel zusammen, die Leitung der seit 1827 bei Metzler in Stuttgart erscheinenden Übersetzungsbibliothek griechischer und römischer Schriftsteller, ein zeitraubendes, mühevolles Geschäft, da er Übersetzer anzuwerben, gelieferte Manuskripte mit den Originalen zu vergleichen und notwendige Verbesserungen einzuleiten hatte; und dies Geschäft lief während seiner ganzen übrigen Lebenszeit neben all seinen andern Arbeiten her. Daß der überfleißige Mann unter einer solchen Last nicht müde zusammenbrach und daß er, in allen seinen mannigfachen und verschiedenartigen Wirkungskreisen stets derselbe treue gewissenhafte Arbeiter blieb, niemals aber zu einer oberflächlichen Buchmacherei herabsank, das erfüllt mit Staunen; ja es gereicht unserm Schwab zur höchsten Ehre. Fast unbegreiflich ist es aber, wie er bei alledem noch Zeit und Spannkraft für eigene Fortbildung, namentlich in der Theologie und Philologie, für poetische Produktion und für die Pflege einer behaglichen und reichlichen Geselligkeit fand.

Schwabs Haus war weit über die Grenzen des Heimatlandes hinaus wegen seiner herzlichen, echt deutschen Gastlichkeit berühmt. »Schwabs Gastfreiheit«, schreibt Ullmann, »war so umfassend wie sein Herz, und seine Sophie stand ihm auch hierin als freundliche, ruhige Ordnerin würdig zur Seite. So wurde ihr Haus ein immer wieder anziehender, unwiderstehlich festhaltender Sammelplatz für die schwäbischen und süddeutschen Freunde, aber bald auch ein vielgesuchter Wallfahrtsort für alle Menschen von höheren Interessen, die aus dem übrigen Deutschland oder dem Ausland nach Schwaben kamen. Gegen alle, mit denen er gesellig verkehrte, bewährte Schwab bei überströmender Herzlichkeit eine im hohen Grade zuvorkommende, selbst rücksichtsvolle Höflichkeit; aber es war nicht die berechnete, absichtreiche Höflichkeit der Welt, die er übte, sondern die aufrichtige Höflichkeit des Herzens, vollkommen verträglich mit der Würde des Mannes und mit der Wahrheit des sittlichen Urteils, mit welchem er, wo es galt, nicht zurückhielt. Und wie Schwab im eignen Hause der liebevollste, gefälligste, stets belebende Wirt war, so bewegte er sich auch als geist- und freudebringender Gast in den verschiedenen socialen Kreisen seiner Vaterstadt bis zu den hohen, sonst mehr exklusiven hinauf, die sich doch auch des liebenswürdigen Dichters erfreuen wollten. Er nahm an mehreren Kränzchen und größeren Vereinen teil, namentlich an dem Liederkranz und Schillerverein, und wurde – unterstützt von seiner gewaltigen Stimme – bei festlichen Gelegenheiten vielfach der Dichter- und Rednermund seiner Vaterstadt. Diese persönliche Lebensbedeutung Schwabs steht nicht in den Katalogen der Litteratur verzeichnet, aber viele dankbare Herzen haben sie anerkannt, und unter den tausenden aller Klassen, die seinen Sarg begleiteten, war gewiß ein herrschendes Gefühl auch dieses, daß mit seinem Tode im höheren Leben der Vaterstadt, ja des Landes eine Lücke entstanden sei, die so leicht nicht wieder ausgefüllt werden könne.« Dieses schöne und wahrheitsgetreue Bild von Freundeshand wird ergänzt durch folgende Zeilen des feinfühligen Adolf Schöll (1805–1882), eines der treuesten Schüler Schwabs, die derselbe an Klüpfel, den Biographen und Schwiegersohn des letzteren, lange Zeit nach dem Tod des teuern Mannes schrieb: »Ich wollte, ich könnte der Nachwelt Schwab in der Frische hinmalen, wie er mir lebt, mit seinen blitzenden und rollenden Augen, seinem leicht errötenden Gesicht, seiner heiter-beweglichen Wärme, so teilnahmoffen und kindlich treu in Pietät, so wanderlustig und hängend an der Heimat, so leicht scheu gemacht im Augenblick und freimütig in bleibender Gesinnung, so lobbedürftig und redlich bescheiden, lebhaft lebend und liebend und lange jung. So hat mir sein Bild und Geist meine Jugendtage belebt. Nichts Ungesuchteres und wahrhafter Gewinnendes als seine Herablassung zu mir, dem Schüler, und der Übergang seiner Herzensgüte in Kameradschaft, Wandergenossenschaft, Freundschaft zum Schüler. Ihm ward alles erst recht eigen, wenn er es mit dem Nachstrebenden oder Mitstrebenden, Mitbedürftigen und Verwandten teilte.«

Daß unserm Schwab zuweilen der zerstreuenden Geschäfte zuviel wurden, läßt sich aus manchen Stellen seiner Briefe schließen, und er hatte Stunden, wo er sich recht herzlich nach Ruhe und ländlicher Abgeschiedenheit sehnte. Diese war ihm freilich noch nicht gegönnt, aber die häufigen größeren und kleineren Reisen, namentlich durch Schwaben und die Schweiz, seltener an den Rhein, erfrischten ihn doch immer wieder geistig und körperlich. Im Frühling 1827 unternahm er auch, nach Vollendung mehrerer größerer Arbeiten, eine Reise nach Paris, zu der ihm das Honorar für den »Bodensee« die Mittel verschaffte; er trat sie Ende März an und kehrte erst Mitte Mai wieder zurück, um sich nun erst recht des gelungenen Unternehmens zu freuen und mit seinen Lieben an den schönen Erinnerungen zu zehren. »Wenn ich«, schreibt er im letzten Briefe, den er vor seiner Wiederkunft an Sophie sandte, »auf meinen Aufenthalt zurückblicke, so muß ich nur staunen über das ungeheure Glück, das ich in jeder Hinsicht gehabt. Denke Dir, während achtunddreißig Tagen nur zwei Regentage, sonst immer himmelblaues Wetter!« Die Reise war, in Begleitung des verwandten und befreundeten Professors Christian Gmelin in Tübingen, über Straßburg, Nancy, Toul und Châlons-sur-Marne gegangen. Paris, wo beide im Hotel de Rémont, Rue Richelieu, in denselben Zimmern, die Uhland vor Jahren bewohnt hatte, ihr Quartier nahmen, machte einen gewaltigen Eindruck, aber schon in den ersten Tagen schrieb er an seine Frau: »Länger als meine vorgesetzte Zeit (das fühle ich zum voraus) möchte ich nicht in diesem Strudel leben. Doch hoffe ich von meinen Adressen viel Genuß für Geist und Herz. Des andern Genusses wäre ich ohne Dich und die Kinder und alle unsere Lieben bald übersatt.« In der That lernte er eine große Anzahl der damaligen Celebritäten der Weltstadt kennen, untern andern Cuvier, Benjamin Constant, Delavigne, den Bischof Grégoire, Abel Rémusat, den ausgezeichneten Kenner des Chinesischen, die Geschichtsschreiber Villemain und Bailleul, den Redakteur der Revue encyclopédique Jullien, der sich besonders freundlich seiner annahm und ihn auch in Lafayettes Salon einführte, ferner die Landsleute Alexander von Humboldt und Meyerbeer, den Amerikaner Cooper, den dänischen Theologen Monod u. a. Auch besuchte er eifrig die Theater, die Sammlungen und die Verhandlungen der Deputiertenkammer, wohnte einer Sitzung der Akademie bei und ging öfter auf die Bibliothek, wo er für Laßberg einen Minnesänger aus der sogenannten Manessischen Handschrift abschrieb. Zuletzt wurde noch ein Abstecher über Rouen nach Dieppe gemacht, wo er zum erstenmal das Meer erblickte und am 2. Mai das wundervolle Schauspiel des Sonnenuntergangs genoß. Nach der schnellen Heimreise traf er wohlbehalten bei den Seinen an, die er alle gesund und froh wiederfand, um nun mit frischer Kraft seine sämtlichen Arbeiten wieder aufzunehmen.

Ein besonders liebenswerter Zug in Schwabs Charakter war seine selbstlose Bescheidenheit und die Freudigkeit, mit der er jederzeit fremdes Talent zu fördern und fremdes Verdienst anzuerkennen bereit war. Er kannte auch nicht die leiseste Regung von Neid. Schon mancher, späterhin berühmt gewordene, damals aber noch unbekannte junge Dichter hatte Schwabs treue Hülfe zu rühmen, so unter andern Platen, den er 1825 kennen gelernt und in einem schönen Sonett so rührend bescheiden als einen Größeren begrüßt hatte. Viel Schmerz bereitete ihm ein jugendlicher Poet, Wilhelm Waiblinger, der sein Schüler gewesen war und ebenso viel Talent als Leichtsinn und Selbstüberhebung besaß. Schwab gab sich die redlichste Mühe, den Jüngling auf den Pfad des Guten zu lenken, wofür z. B. die Sonette »An einen jungen Dichter« (1821) ein ergreifendes Zeugnis ablegen; aber leider waren alle seine Bemühungen vergebens, mit tiefer Betrübnis sah er den Unglücklichen immer mehr im Abgrund des Lasters versinken, bis derselbe, an Geist und Körper zerstört, im Januar 1830 zu Rom starb.

Sehr erfreut wurde Schwab durch den Besuch des herrlichen Sängers Wilhelm Müller, der im Spätsommer 1827 mit seiner jungen Frau nach Stuttgart kam und vierzehn Tage bei Schwab wohnte. Die beiden Dichter schlossen einen innigen Freundschaftsbund, den leider nur allzubald der jähe Tod Müllers (30. September 1827) wieder zerriß. Durch Herausgabe seiner Schriften und Abfassung einer Biographie (Leipzig 1830) setzte der Überlebende dem geschiedenen Freunde das schönste Denkmal. Ebenso unverhofft und erschütternd, wie die Nachricht von Müllers Tod, traf ihn einige Wochen später das Ableben des jugendlich blühenden, schaffensfreudigen Wilhelm Hauff. Auch diesem Freunde widmete er einen Nachruf und gab seine Schriften mit der Lebensgeschichte Hauffs (Stuttg. 1830 f.) heraus.

Seit Anfang des Jahres 1828 übernahm der rastlose Mann zu seinen vielen Obliegenheiten noch die Redaktion des poetischen Teils des Morgenblattes für gebildete Leser, in welches er auch einzelne Gedichte und hin und wieder prosaische Aufsätze lieferte. Freilich erwuchs ihm aus dieser neuen Stellung auch neue Arbeit, und sie brachte ihn in zahllose Verbindungen mit einheimischen und auswärtigen Schriftstellern; es machte ihm die größte Freude, keimende Talente zu fördern und zu behüten, sie in die litterarische Welt einzuführen, ihnen in jeder Weise behülflich zu sein. Von den vielen, die er durch Abdruck ihrer Gedichte im Morgenblatt und später im Deutschen Musenalmanach, durch Vermittelung von Verlegern, durch Anfeuerung, ehrliches Urteil und guten Rat unterstützte, sind besonders zu nennen Eduard Mörike, Karl Simrock, Wilhelm Wackernagel, Anastasius Grün, Gustav Pfizer, Lenau,Was für ein aufopfernder Freund Schwab diesem gewesen, davon erzählt die Biographie des edlen, unglücklichen Dichters. Auch Klüpfels Mitteilungen sind zu vergleichen. Hermann Kurz, Freiligrath, Adolf Schöll, Paul Pfizer, Egon Ebert, die Brüder August und Adolf Stöber, Niklas Müller, Albert Knapp, Friedrich Güll, Karl Gerok u. s. w., von denen die meisten ihm auch persönlich mehr oder minder nahestanden. Man hat wegen dieser Protektion jüngerer Talente Schwab oft mit dem alten Gleim verglichen, in gewisser Beziehung mit Recht; nur darf man dabei nicht übersehen, daß Schwab an geistiger Bedeutung dem wackeren Poetenvater von Halberstadt unendlich überlegen war und schon aus diesem Grunde viel verständiger verfuhr als jener. Während Gleim in jedem Poetaster, der ihm seine Verse zusandte, ein neues Genie erblickte und ihn der Welt als solches anpries, wußte Schwab sehr wohl wirkliche Dichtergabe von bloß äußerlichem Reimgeschick zu unterscheiden; er prüfte gewissenhaft und sprach auch nicht selten im gegebenen Falle ein väterlich abmahnendes und ernsthaft warnendes Wort. Leicht erklärlich ist es, daß seine Güte, seine Gastlichkeit und Opferwilligkeit zuweilen von gemeinen Seelen mißbraucht ward und daß die abgewiesenen litterarischen Stromer durch Verleumdung und boshaften Hohn sich zu rächen suchten. Trotz Undanks aber und mancher übeln Erfahrungen blieb Schwab bis an sein Ende derselbe herzliche, hilfsbereite, wohlwollende Mann, und da es ihm schmerzlich war, wehe thun zu müssen, sobald er ein ernstliches Streben zu finden glaubte, suchte er auch den Tadel schonend auszusprechen, soweit es sich mit der Wahrheit vertrug. Je weiter sich sein Ruhm als Dichter und Dichterfreund verbreitete, desto mehr schwoll auch die daraus hervorgehende Korrespondenz an; trotzdem ließ er es sich nicht verdrießen, jedes einlaufende Manuskript sorgfältig durchzulesen und Lob wie Tadel schriftlich zu begründen. Kostete ihm dies auch viele Zeit und Mühe, so fühlte er sich doch reichlich für alles belohnt, wenn er, wie es glücklicherweise öfter der Fall war, wirkliches, auf Charakter gegründetes Talent entdeckte und aufrichtigen Dank erntete.

Überschauen wir hier kurz im Zusammenhang Schwabs übriges literarisches Wirken während der nächsten Jahre, so müssen wir uns wiederum fragen: wie fand der mit Geschäften überladene Mann Zeit und Lust zu solcher freiwilligen Thätigkeit? Abgesehen von den schon erwähnten Romanzen über »Griseldis« (1828), der Herausgabe der Müllerschen und Hauffschen Schriften mit den Biographien der beiden Freunde, deren ebenfalls bereits Erwähnung geschehen ist, und den fortlaufenden Arbeiten für das Morgenblatt und die Metzlersche Übersetzungsbibliothek, dichtete er gerade in dieser Zeit mehrere seiner bedeutendsten Poesien: außer einigen schönen Liedern und Gelegenheitsgedichten ist namentlich eine beträchtliche Anzahl ausgezeichneter Romanzen und Balladen zu nennen, z. B. Der Gant, Die Thurbrücke bei Bischofszell, Der Gefangene (1827), Das Gewitter (1828), Kaiser Heinrichs Waffenweihe (1830) u. a. Einige derselben erschienen in einem Werke, an dem sich Schwab durch Lieferung zahlreicher kleiner Mottos und mehrerer selbständiger Gedichte beteiligte: »Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergschlössern, historisch dargestellt von vaterländischen Schriftstellern,« von dem der erste Band 1828 (in Chur, bei Joh. Fel. Jac. Dalp) erschien, der zweite 1830, der dritte erst neun Jahre später, 1839.Von den in vorliegender Sammlung abgedruckten Gedichten erschienen in dem letztgenannten Werk folgende: im 1. Bande: Der Gant, Die Thurbrücke, Der Burgbau; im 2. Bande König Johann von Böhmen, Der Gefangene; im 3. Die versunkene Burg, Das Archiv, Das Glasmappen von Frauenfeld, Der Stein in Ketten und Das Erdbeben.

Die meisten seiner bis 1827 entstandenen Gedichte sammelte Schwab in zwei Bänden, die 1828 und 1829 bei Cotta herauskamen, und in denen er sich zum erstenmale dem Publikum in seiner dichterischen Ganzheit zeigte. Der erste Teil enthält Lieder und vermischte Gedichte, denen auch die Sonette eingereiht sind, die Zeitgedichte und endlich die einzelnen Romanzen, Balladen und Legenden; im zweiten Teil stehen die epischen Romanzen-Cyklen von Herzog Christoph, Robert dem Teufel, den heiligen drei Königen, dem Möringer und dem Appenzeller Krieg, ferner die Kammerboten, Walther und Hiltgund und der Dialog »Ein Morgen auf Chios«, und endlich als Nachtrag zu den schwäbischen Romanzen des ersten Teils sein populärstes Gedicht »Das Gewitter«.Die zweite Auflage der Gedichte, als »neue Auswahl« bezeichnet, erschien 1838 in einem Bande; in derselben sind vom Verfasser nicht weniger als einundfünfzig Gedichte der 1. Aufl. ausgeschieden, ebenso die Christophromanzen, Walther und Hiltgund, Der Möringer und Ein Morgen auf Chios; ein Beweis, wie strenge Kritik Schwab gegen sich selbst übte; in der dritten Aufl. (1846) beseitigte er noch außer vier Liedern Robert den Teufel und Die Kammerboten. Auch von seinen in den Zwischenzeiten neu entstandenen Gedichten nahm er nur eine kleine Auswahl in die Sammlungen auf. – Für die Brockhaussche Urania bearbeitete Schwab (wohl schon 1827) ein Trauerspiel des Andreas Gryphius »Karl Stuart« in reimlosen Jamben (Urania f. 1829), ferner übersetzte er »Napoleon in Ägypten«, ein erzählendes Gedicht von Bartélemy und Méry, aus dem Französischen (Stuttg. 1829), schrieb, wie schon bemerkt, zahlreiche Recensionen in die »Blätter für literarische Unterhaltung«, die »Heidelberger Jahrbücher« und andre Zeitschriften, am reichlichsten in den Jahren 1830-36, arbeitete seit 1833 an der ersten Auflage des Brockhausschen Konversationslexikons mit, führte gemeinsam mit Chamisso die Redaktion des deutschen Musenalmanachs für 1833–1836 und 1838, und verfaßte als Schulprogramm für 1834 eine lateinische Abhandlung über die Geschichtschreiber Livius und Timagenes. Ferner schrieb er das dritte und vierte Bändchen der von V. A. Jäger, Pfarrer zu Gmünd, herausgegebenen Bibliothek für die weibliche Jugend, unter dem Titel »Die Dichter des alten Griechenlands und Roms.« Soviel mir bekannt, sind nur diese beiden Teile erschienen, in welchen die griechischen Dichter behandelt sind; mit großem Geschick hat Schwab die Proben aus den antiken Dichtungen ausgewählt und dieselben durch einen ansprechenden Text, der biographische, historische und ästhetische Erörterungen giebt, zu einem Ganzen verbunden. Seine Befähigung als Jugendschriftsteller, die er hier zum erstenmal dokumentierte, erwies sich aber namentlich in zwei Werken, die wir nebst einigen andern, obwohl sie teilweise einer etwas spätern Zeit angehören, an dieser Stelle noch anführen wollen, um dann das äußere Leben unsres Schwab im Zusammenhang weiter betrachten zu können. Wir meinen »Die schönsten Sagen des klassischen Altertums«, die zuerst (in Stuttgart bei Liesching) in drei Teilen 1838 bis 1840 erschienen, und denen bereits 1836 und 1837 das »Buch der schönsten Geschichten und Sagen« (ebenda in 2 Teilen) von der zweiten Auflage an unter dem entsprechenderen Titel »Die deutschen Volksbücher« vorangegangen war. Die zahlreichen Auflagen, die beide Werke erlebten und noch erleben,Die Sagen sind in 14. Auflage (mit 214 Bildern) von G. Klee herausgegeben (Gütersloh, Bertelsmann 1882), die Volksbücher erscheinen (von demselben besorgt) in nächster Zeit ebenda in 14. Auflage. Eine neue Folge der letzteren führt den Titel: Zwanzig deutsche Volksbücher von G. Klee. Gütersloh 1881. beweisen zur Genüge, wie gut dieselben ihrem Zweck entsprachen. Trotz der wahren Sündflut von ähnlichen Schriften, die seitdem erschienen ist, sind die Schwabschen Bücher bis jetzt nicht nur unübertroffen, sondern sogar unerreicht geblieben, insofern es keinem andern gelungen ist, mit treuestem Anschließen an die Originale eine so keusche, schlichte und doch wahrhaft poetische, von wohlthuender Wärme durchdrungene und doch völlig objektive Darstellung in harmonischer Weise zu verbinden.

Schwab hatte seine litterarische Laufbahn als Antholog begonnen (mit dem Kommersbuch 1815); zwanzig Jahre später gab er eine Anthologie heraus, die zu den besten, die wir besitzen, gerechnet werden darf, nämlich die Mustersammlung »Fünf Bücher deutscher Lieder und Gedichte, von A. v. Haller bis auf die neueste Zeit (Leipzig 1835), die sich auch bis heute frisch erhalten hat,Die 4. Auflage (1857) besorgte Jul. Ludw. Klee, die 5. (1871) Michael Bernays. in Schulen aber viel zu wenig benutzt wird, obgleich sie ausdrücklich mit »für den Gebrauch in Schulen« bestimmt ist und alles der Jugend Gefährliche mit feinem Takte vermeidet. Ein verwandtes und ebenso gediegenes Werk, mit dem Schwab in späteren Jahren hervortrat, »die deutsche Prosa von Mosheim bis auf unsre Tage« (Stuttg. 1842, 2. Aufl. v. Klüpfel 1860) errang erklärlicher Weise nicht den gleichen Erfolg, ist aber besonders wertvoll durch die beigegebenen, von maßvollem, treffendem Urteil zeugenden, litterarischen Notizen und Charakteristiken der einzelnen Schriftsteller. Schon vorher war ein neues geographisches Werk aus Schwabs Feder hervorgegangen, die »Wanderungen durch Schwaben« (1836–1837), die als zweite Sektion des »malerischen und romantischen Deutschlands« bei G. Wigand in Leipzig erschienen (o. J, nach Goedeke 1837–1838) und durch ihre anmutige Darstellung verdienten Beifall errangen.

Schwabs äußeres Leben in Stuttgart verfloß, abgesehen von den jährlichen Ausflügen, auf denen er neue jugendliche Kräfte des Körpers und Geistes sammelte, in unermüdlichem Schaffen, geschäftiger Gleichmäßigkeit, häuslichem Behagen und reicher Geselligkeit. »In seiner Familie«, sagt Pfizer, »wurzelte sein innerstes Leben.« Seine Kinder, »im Gehorsam und in der Furcht Gottes, in Ernst und Liebe erzogen, wuchsen heran, ein lebendiges Zeugnis von der Tugend der Eltern, genährt von dem im Hause waltenden Geist, zu tüchtigen reinen Menschen gebildet, fremd jeder Unnatur, Verkünstelung, Phantasterei und Gewinnsucht.« Gewiß hatte es Schwab, nächst seinem festen männlichen Charakter, vorzugsweise seinem häuslichen Glück zu verdanken, daß er bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit von Bestrebungen und Anregungen nie die innere Haltung und Sammlung verlor. In einem undatierten Brief an Fouqué (vom Sommer 1829) entwirft er selbst von seinem Familienleben folgendes ansprechende Bild: »Damals (1819) war mein Töchterlein SophieSpäter die Gattin des trefflichen Karl Klüpfel, Oberbibliothekars in Tübingen, der die dankenswerte Biographie seines Schwiegervaters schrieb, welche uns für die obige Skizze als ergiebigste Quelle gedient hat. ein halbes Jahr alt, jetzt sitzt sie elfthalbjährig hinter dem Klavier, dem Buch und dem Hefte und meistert altklug drei jüngere Geschwister, einen Christoph von acht, einen Gustav von sieben und eine kleine schnippische, blauäugige Emilie von drei und einem halben Jahre, lauter blonde Schwabenköpfe, die sich um das kastanienbraune Haar der geliebten Mutter, das den Vater einst in seinen Schlingen gefangen, wenig kümmern. Die Mutter aber geht dem Vater als erste Recensentin bei seinen poetischen Bestrebungen und als treue Mitleserin und Korrektorin der Klassiker, deren Übersetzung er leitet, zur Seite.« Natürlich fehlte es auch nicht ganz an Leid, das ja keinem Sterblichen erspart bleibt. So starb ihm im Januar 1831 seine liebevolle und geliebte Mutter und in demselben Winter erfüllte ihn eine schwere Krankheit seiner Frau mit Kummer und Sorge.

Die heftigen Erschütterungen und Umwälzungen, die sich in jenen Jahren auf staatlichem, litterarischem und theologischem Gebiet vollzogen, bewegten sein weiches Herz auf das heftigste. Hatte er in den zwanziger Jahren die Erhebung der Griechen mit begeisterten Worten begrüßt und die Sache des bedrückten Volkes durch Sammlungen und in anderer Weise für sein bescheidenes Teil zu fördern gesucht, so ergriff ihn nun die Revolution der Polen, die mit der Niederschmetterung des unglücklichen Volkes endete, tief und schmerzlich, wovon u. a. das tiefernste Gedicht »Ein Flüchtling« ein Beweis ist. Die vielen Polen, die damals die deutsche Gastfreundschaft gebrauchten (und nicht selten mißbrauchten), fanden auch an Schwab einen warmherzigen, stets bereiten Helfer und Freund. Der Ausbruch der französischen Julirevolution, der ihm nicht ganz unerwartet kam, erschreckte ihn doch, er verfolgte ihren weiteren Verlauf mit großer Spannung und nicht ohne die Hoffnung, daß die französische Bewegung auf die politischen Verhältnisse in Deutschland heilsam fördernd einwirken werde. Die Streitigkeiten und Zerklüftungen in seinem engeren Vaterlande, die zwischen der reaktionären und oppositionellen Partei immer schärfer hervortraten, die gegenseitige Gereiztheit, die aus Anlaß des von Paul Pfizer verfaßten Buches »Briefwechsel zweier Deutschen« sich geltend machte, alles das war ihm um so peinlicher, als sein älterer Bruder, der damals im Ministerium war, auf der reaktionären, er selbst mit Uhland, Pfizer, Karl Mayer und anderen Freunden auf der oppositionellen Seite stand. Dazu kam ein neuer Sturm, der ihn als Theologen im Innersten ergriff. Das »Leben Jesu« von Strauß und die an dasselbe sich anschließende Litteratur für und wider rief in dem redlichen Manne Zweifel wach, die zwar die feste Grundlage seines Glaubens nicht zu erschüttern vermochten, ihn aber doch eine Zeitlang schmerzlich beunruhigten. Tief verletzte ihn endlich das wüste Treiben des »Jungen Deutschland« mit seinen unklaren, unreifen Ideen, mit seiner frechen Apologie der rohen Sinnlichkeit, mit seiner Verhöhnung alles Ehrwürdigen und Heiligen. Obgleich Schwab an keinen litterarischen Streitigkeiten thätigen Anteil nahmNur gegen sich selber und seine nächsten Freunde machte er sich in manchen treffenden Epigrammen, die er »Fündlinge« nannte, Luft. Einige derselben findet der Leser in dieser Ausgabe abgedruckt. (er wollte die Kunst, soviel an ihm war, vom Tageskampfe rein erhalten), so mußte sein ohnehin gereiztes Gemüt dadurch doch widerlich berührt und verstimmt werden.

Waren auch all diese Erschütterungen und Verdrießlichkeiten nicht mächtig genug, den Quell der Dichtung versiegen zu lassen – in die letzten Jahre des Stuttgarter Aufenthalts fallen einige Perlen Schwabscher Poesie, z. B. die Wanderlieder eines Mannes, die poetische Erzählung »Johannes Kant« (1833), die Romanzen »Der Schwedenturm« (1834), »Schuldforderung« (1835), die wundervollen »Sonette aus dem Bade« (1835) und mehrere kleinere GedichteHier sind auch die »Bilder aus der Krim, frei aus dem Polnischen des Mickiewicz« zu erwähnen, die, wie die Wanderlieder eines Mannes, im Musenalmanach für das Jahr 1834 stehen, mithin wohl wie diese 1833 geschrieben sind. – und fehlte es auch nicht an Erfreulichem, so ist es doch sehr begreiflich, daß Schwab sich aus dem lärmenden Treiben, in das er sich versetzt sah, von ganzem Herzen heraussehnte. Dazu war es ihm ein dringendes Bedürfnis, je heftiger und maßloser die Angriffe gegen die christliche Religion geführt wurden, um so lauter und entschiedener sein Glaubensbekenntnis auszusprechen und die eigene Person für das bedrohte Heiligtum freudig einzusetzen. Dieser längst gehegte Wunsch sollte endlich erfüllt werden.

Schon 1834 hatte sich der Dichter um die Pfarrstelle in Lustnau beworben, aber ohne Erfolg; nun wurde ihm im Herbst 1837 die Pfarrei Gomaringen, nahe bei Tübingen am Fuß der Alp herrlich gelegen, übertragen. Am 26. Oktober zog er in das auf einem steilen Hügel liegende Pfarrhaus ein, von seiner neuen Gemeinde feierlich empfangen. Am folgenden Sonntag hielt er seine erste Predigt über Ev. Lucä 14, 16-24, von dem großen Gastmahl, wo sich die Geladenen entschuldigen lassen und die Armen und Krüppel, Lahmen und Blinden hereingeführt werden. Die dicht gedrängte Gemeinde und viele aus Stuttgart und Tübingen herbeigeeilte Freunde lauschten mit Andacht und freuten sich der sinnigen Weise, mit der Schwab die Einladung zum Reiche Gottes mit dem Antritt seines neuen Berufes verband. Befriedigt in jeder Hinsicht, schieden am Abend die Freunde, unter denen Uhland, Karl Mayer, Paul Pfizer und Graf Auersperg (A. Grün) sich befanden. »Das Amt,« berichtet Klüpfel, »in welches sich Schwab nun zunächst einzuleben hatte, war keines von den ganz ruhigen, denn bei der achtzehnhundert Seelen starken Gemeinde kam es oft vor, daß mehrere Tage hinter einander zu predigen und dabei die sonstige Amtspraxis zu besorgen war. Er ergriff seine Aufgabe mit Ernst und Liebe und verstand es, das Schöne und Begeisternde seines Berufes voranzustellen, das Mechanische hingegen mit solcher Ordnung und Pünktlichkeit einzurichten, daß es ihm Zeit und Gedanken nicht mehr als nötig in Anspruch nahm. . . . Das Predigen war ihm eine wahre Herzensfreude. Die vorherrschende Richtung seiner Vorträge ging dahin, in den Zuhörern eine feste religiöse Erkenntnis zu begründen und dieselben durch geschichtliche und psychologische Vermittelung zu einer sittlichen Aneignung des Christentums zu leiten. Wenn seine Predigtweise somit eine vorwiegend lehrhafte war, so fehlte es ihr doch keineswegs an Wärme und Lebendigkeit und derjenigen Popularität, welche die Aufmerksamkeit auch eines ungeübten Denkens fesselt.«

In dem freundlichen Dorf verlebte Schwab einige glückliche Jahre. Das geräumige Pfarrhaus – ein früheres Schlößchen – bot eine wunderschöne Aussicht über das Thal der Wiesatz und nach den Höhen der Alp und wurde schon im ersten Winter öfters von Verwandten und Freunden Schwabs aufgesucht. Namentlich mit dem benachbarten Tübingen wurde eine rege Verbindung unterhalten, insbesondere mit Uhland und dem Mediziner Ferdinand Gmelin. Den größten Teil seiner Zeit widmete Schwab natürlich seiner Gemeinde, die ihm mit warmer Anhänglichkeit ergeben war, seinen Studien und seiner Familie. Diese bestand für jetzt aus den Eltern, beiden Töchtern und dem jüngsten Sohne Ludwig, während die beiden älteren Söhne in Stuttgart das Gymnasium besuchten und deshalb bei Verwandten zurückgeblieben waren; schwer fiel es den Eltern, sich auch von dem jüngsten damals achtjährigen Knaben trennen zu müssen, der zum Besuch des Tübinger Lyceums bei einem dortigen Lehrer einquartiert wurde.

Eifrig trieb Schwab nun wieder theologische und philosophische Studien, wozu ihn namentlich das Umsichgreifen der Hegelschen Philosophie, mit der er sich nie befreunden konnte, veranlaßte. Manche witzige und sinnvolle Epigramme, die er damals für sich niederschrieb, sind gegen die schwachen Seiten des Hegelianismus gerichtet. Auch war er, neben Klaiber, Grüneisen, Knapp u. a., eifrig mitthätig bei der Ausarbeitung eines neuen würtembergischen Gesangbuchs, welches 1839 nach langen Mühen gedruckt und 1841 eingeführt und mit allgemeinem Dank aufgenommen wurde. Die erste größere Arbeit, die Schwab in Gomaringen vollendete, waren die schon erwähnten »Sagen des klassischen Altertums«. Auch fällt in diese Zeit seine Beteiligung am dritten Bande des Werkes »Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergschlössern«, worüber gleichfalls schon oben berichtet wurde, und die Herausgabe der »Neuen Auswahl« seiner Gedichte. Außer den bereits genannten Balladen und Romanzen entstanden einige kleinere Gedichte, unter denen besonders »Der Bäurin Süden« und »Ein Fund in der Opferbüchse« bemerkenswert sind, weil sie zeigen, daß der Dichter auch durch Vorgänge in seinem amtlichen Leben zuweilen poetisch angeregt ward. Freilich trat das dichterische Schaffen gegen seine anderweitigen litterarischen Beschäftigungen, die keine Unterbrechung erlitten, sehr in den Hintergrund. Er veröffentlichte, wie früher, eine große Reihe von Recensionen, führte die Mitredaktion der Metzlerschen Übersetzungsbibliothek weiter und vernachlässigte keineswegs seine ausgebreitete Korrespondenz. Im März 1839 nahm er, vom Vorstand des Stuttgarter Schillervereins aufgefordert, gern die ehrenvolle Einladung an, bei der Enthüllung der Thorwaldsenschen Schillerstatue die Festrede zu halten. Er erfüllte am 8. Mai 1839 seine Aufgabe auf das würdigste und wies zugleich den Vorwurf, der von gewisser Seite erhoben wurde, die Schillerfeier sei ein Götzendienst, schlagend zurück. Er schloß mit den Worten: »Ereignisse können berechnet, können vorhergesagt werden, Geister nicht; keine Weltweisheit besitzt ein Orakel für die Erscheinung der Genien; der unerforschliche Wille des Schöpfers spricht sein plötzliches Werde über sie. Auch Schillers Geist stammt aus diesem Urquell. Die Hülle, die diesen unsterblichen Geist umgab, war ein Werk und ein Schauplatz der göttlichen Weisheit. Wer bewundernd, wer dankend vor diesem Bilde steht – ihr giebt er die Ehre.« Wenn trotzdem jener Vorwurf eines götzendienerischen Geniekultus nicht verstummte, so lag dies wohl daran, daß David Friedrich Strauß in einem Aufsatz »Über Vergängliches und Bleibendes im Christentum« behauptet hatte, der einzige Kultus, der den Gebildeten der neuen Zeit übrig bleibe, sei der des Genius. Schwab ließ zur Abwehr gegen die Verdächtigung, daß er dieser Ansicht beipflichte, in den bei Perthes in Hamburg erscheinenden »Studien und Kritiken« einen Aufsatz als Antwort auf ein offenes Sendschreiben seines Freundes Ullmann drucken, in welchem er ausführte, »daß der wahre Kultus des Genius auf dem Glauben an die Wunderkraft des lebendigen und persönlichen Urgeistes beruhe, der in jedem Genius durch Thaten der Freiheit den gestörten Entwickelungsgang der Welt durchbreche oder denselben riesig fördere, und daß daher die Pantheisten, welche nur einen in der Welt mit Notwendigkeit sich entwickelnden Gott kennen, für den schöpferischen Genius keine Stelle haben, daher auch den Kultus desselben am wenigsten mit gläubigem Herzen begehen können.« (Klüpfel, S. 316.) Dies war, abgesehen von einem Artikel in der »Deutschen Vierteljahrsschrift« 1840 über »Die Controverse des Pietismus und der spekulativen Theologie in Württemberg«, das einzige Mal, daß sich Schwab über die Zeitfragen der damaligen theologischen Welt öffentlich vernehmen ließ. Er war zum polemischen Schriftsteller nicht geboren, schon aus dem Grunde, weil ihn sein Gegenstand innerlich viel zu heftig ergriff, oder besser gesagt, weil er zu sehr Gefühlsmensch war, um ohne seelisches und körperliches Mißbehagen imstande zu sein, eine Frage, die ihn im Innersten bewegte, in ruhig objektiver Weise abzuhandeln. Seine Wirksamkeit als Theolog ging in der des Predigers und Seelsorgers auf, in ihr sah er seinen wahren Beruf und empfand dabei den göttlichen Segen.

Infolge des neuerwachten Interesses für Schiller ward in Schwab der Entschluß hervorgerufen, dem verehrten Dichter auch ein litterarisches Denkmal zu setzen. Er schrieb die Biographie Schillers, die 1840 in Stuttgart bei Liesching»Schillers Leben« ist später, ebenso wie das sogleich zu nennende Urkundenwerkchen, die Sagen des klassischen Altertums, die deutschen Volksbücher und »Die deutsche Prosa« an den Verleger des vorliegenden Büchleins übergegangen. erschien, mit großem Beifall begrüßt wurde und schon im folgenden Jahre eine zweite Auflage erlebte. Hat auch die strenge historische Kritik nicht ganz mit Unrecht an dem Buche ausgesetzt, daß die Charakterschilderung desselben eine etwas tendenziös christliche Färbung hat, so bleibt es doch immer ein höchst liebenswürdiges, von gründlichem Studium, warmer Begeisterung und glänzendem Darstellungsvermögen zeugendes Werk, das namentlich als Lektüre für die reifere Jugend und das Volk nicht genug empfohlen werden kann. Kleinere Abfälle seiner Schillerstudien gab Schwab in dem Büchlein »Urkunden über Schiller und seine Familie« (1840) und in einem Aufsatz »Schillers Bruder, ein Curiosum« (im ersten Band der »Deutschen Pandora«, Stuttg. 1840). In demselben Jahre erschien auch eine vermehrte und verbesserte Auflage seines Buchs über den Bodensee (in 2 Abteilungen, Stuttg. 1840), zu deren Vorbereitung er im Herbst 1838 mit seinen Freunden und ehemaligen Schülern, Gustav und Paul Pfizer, einen Ausflug an den See unternommen hatte. Endlich gab er, gemeinschaftlich mit Fr. Förster, den litterarischen Nachlaß seines verstorbenen Freundes Franz Horn unter dem Titel »Psyche« (Leipzig 1841) heraus.

Im Herbst 1840 unternahm der Dichter, in Gesellschaft des geliebten Uhland, eine Reise an den Rhein und die Mosel. In Trier, wo sie einige Tage verweilten, fanden sie die ehrenvollste Aufnahme. In glücklichster Stimmung wurde die Heimreise angetreten. Da traf unsern Schwab ein harter Schicksalsschlag. In Heidelberg hatte er seinen jüngsten Sohn, den zehnjährigen Ludwig, frisch und gesund bei Ullmann zurückgelassen, und nun traf er das liebe Kind schwer erkrankt, schon bewußtlos, rettungslos dem Leben verloren. Am 15. Oktober verließ der »süße Spätling« den nach Fassung ringenden Vater und diese Erde für immer; seine sterbliche Hülle wurde in Heidelberg bestattet. Wie dieser Verlust das Vaterherz durchschnitt, das fühlen wir noch heute, wenn wir die Lieder »Die Linde«, »Geburtstagsfeier in Schweden« und »Ein Kranz« lesen, in denen sich wunderbar ergreifend dieselbe Stimmung ausspricht wie in den kurzen Worten, die er im folgenden Jahre in sein Tagebuch schrieb:

»Sprich, kann ein Heimweh bittrer quälen

Als Sehnsucht nach entschwundnen Seelen?«

So tief ihn aber dieser Schlag verwundete, er trug ihn mit frommer Ergebung und mit der Kraft des unerschütterlichen Glaubens. Freilich das Behagen des Lebens in Gomaringen war getrübt, und wiewohl er selbst in rastloser Thätigkeit sich Fassung und geistige Frische zu erhalten wußte, erwachte doch in ihm, namentlich aber in seiner Gattin, durch die schmerzliche Lücke im nächsten Kreise die Sehnsucht nach dem Verkehr mit Verwandten und Freunden. Am 22. November 1840 ward ihm noch die Freude zuteil, der Gemeinde das neuerbaute Gotteshaus zum Gebrauch zu übergeben, und im folgenden Jahre trat er Mitte Mai eine Reise über Bremen und Lübeck nach Schweden und Dänemark an, die ihm manchen edeln Genuß verschaffte. Noch vor der Reise hatte er ein Gesuch um Versetzung nach Stuttgart eingereicht, und nach der am 20. Juli erfolgten Heimkehr konnte er nur noch seine Abschiedspredigt halten, da ihm die erbetene Stelle eines Stadtpfarrers an der St. Leonhardskirche in Stuttgart nebst dem Amtsdekanat wirklich zuerteilt worden war. Am 29. Juli 1841 zog die Familie in der alten Heimat ein.

Hier setzte er neben seinen anstrengenden und zersplitternden Amtsgeschäften seine litterarischen Arbeiten rüstig fort, von denen an die »Deutsche Prosa« zu erinnern ist, und hielt auch ästhetische Vorlesungen für einen weiblichen Zuhörerkreis. Sehr erwünscht war es ihm, die zeitraubende und trockene Arbeit, die die Führung des Dekanats mit sich brachte, los zu werden, indem er im Herbst 1844 zum Hülfsarbeiter im Studienrat ernannt wurde und das Dekanat provisorisch abgab. Das Predigeramt behielt er noch ein Jahr bei, bis im Herbst 1845 seine Ernennung zum Oberkonsistorialrat und Oberstudienrat erfolgte. Im ganzen war ihm diese Änderung seiner Stellung willkommen, weil ihn das Predigen anstrengte und ihm, bei der peinlichen Gewissenhaftigkeit, mit der er sich dazu jedesmal vorbereitete, unverhältnismäßig viel Zeit kostete. Dazu war er sich freudig bewußt, daß sein neuer Wirkungskreis, welcher besonders in der obersten Leitung der würtembergischen Gelehrtenschulen bestand, ganz seinen Fähigkeiten angemessen war. »Ein vieljähriges, hervorragendes Mitglied des Studienrats«, berichtet Klüpfel, »äußerte sich später dahin, Schwabs Wirksamkeit in diesem Kollegium sei in jeder Beziehung eine ausgezeichnete gewesen; sein gesundes Urteil und seine gründlichen philologischen Kenntnisse seien hier vor allem hervorgetreten und dem Kollegium von größtem Nutzen gewesen. Schwabs Ratsstelle im Konsistorium war mehr Nebenamt, er wohnte den Sitzungen des Kollegiums bei, hatte aber nur selten ein Referat.« Am 31. Oktober 1845 ward Schwab von der theologischen Fakultät zu Tübingen zum Ehrendoktor erwählt.

Das gesellige Leben in Stuttgart war, trotzdem daß der Tod manchen lieben Freund hinwegnahm, angenehm, und Schwabs Haus bewährte fort und fort den Ruf liebenswürdiger Gastlichkeit. Auch die alte Wanderlust verließ den Dichter nicht; ohne kleinere Ausflüge verging kein Jahr, 1844 reiste er mit seiner Frau nach Köln, um dort mit dem zweiten Sohne, der von Bremen nach New-York übersiedeln wollte, noch einmal zusammen zu kommen, und dann sogleich nach Oberitalien, wo er den ältesten Sohn in Triest besuchte; und im folgenden Jahr ward wiederum mit der Gattin zusammen eine Reise nach Wien unternommen, wo er abermals seinen unterdes von schwerer Krankheit genesenen Christoph begrüßte.