|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Damen und Herren standen am Hafen von New-York vor der Poststation, in welcher das überseeische Telegraphenkabel endet. Alle waren reisefertig. Der große Passagierdampfer mit flatternden Wimpeln lag unter Dampf. Noch eine Stunde, dann ertönte das erste Signal, und sie wurden an Bord gebracht, zur Reise nach England!

Die Herren begaben sich abwechselnd an den Schalter und besprachen sich mit ihren Angehörigen in England, als wenn sie sich gegenüberständen – allerdings eine sehr kostspielige Unterhaltung.

Besonders Lord Harrlington hatte lange Unterredungen, er gab die Anordnungen zu einem Hochzeitsfeste, wie ein solches in England noch nie stattgefunden hatte, denn auf einem seiner Schlösser sollte die Vereinigung der 21 Paare erfolgen und die Hochzeit gefeiert werden.

Viele Wochen waren vergangen, ehe man die Abreise endlich antreten konnte. Der Verkauf der Besitzungen der Damen war nicht so schnell von statten gegangen, die Herren hatten ihren Bräuten dabei wacker geholfen. Dann hatte man die Hochzeit Johannas und Hoffmanns gefeiert. Die Neuvermählten begaben sich auf dem Landwege nach Mexiko auf eine Besitzung Hoffmanns, die herzlichsten Glückwünsche der anderen begleiteten sie.

Der ›Blitz‹ konnte zur Reise nicht benutzt werden, er war schon lange vorher unter dem Kommando von Anders abgefahren, denn am Tage der Hochzeit sollten die auf freien Fuß gesetzt werden, welche auf der einsamen Felseninsel ein menschenunwürdiges Dasein führten.

Auf Bitten Johannas hin wollte Hoffmann versuchen, sie als Arbeiter in seinen Minen zu beschäftigen und sie wieder zu Menschen zu machen.

Auch Sharp und sein Bruder befanden sich bei der Gesellschaft, sie eilten von Paar zu Paar und vermehrten durch ihren Frohsinn noch die allgemeine Lust. Endlich, endlich war die Zeit gekommen, die Zeit des Glückes. Wenn man die Seereise nur erst hinter sich hätte!

Ein Ausruf von Sharp lenkte die Aufmerksamkeit der Gesellschaft einer Richtung zu. Von dort näherte sich dem Postgebäude ein Mann, welcher erst die Lachlust erregte, dann Erinnerungen wachrief und schließlich von allen Seiten umringt wurde.

Man glaubte einen Waldläufer vor sich zu haben, der sich eben einmal ein neues Jagdkostüm geleistet hatte, nichts fehlte, um den Gefahren der Wildnis Trotz zu bieten. Der lederne Jagdanzug war mit Franzen besetzt, die Mokassins mit Perlen gestickt, im Gürtel staken Skalpiermesser und Tomahawk, über Schultern und Rücken lagen drei Büchsen von verschiedenem Kaliber, und der mächtige, mexikanische Sombrero, der Schlapphut, vervollständigte den Pfadfinder in der amerikanischen Wildnis.

Aber das Gesicht, welches unter dem Sombrero vorblickte, paßte gar nicht zu der kriegerischen Erscheinung, es war so gutmütig und dick, und so war auch der ganze Kerl ebenso dick, wie er groß war – was man bei Waldläufern wohl selten finden wird.

Hinter ihm her troddelte ein verschmitzt aussehender Bursche mit Bausbacken, in ähnlicher Kleidung, aber nur mit einer Büchse bewaffnet.

»Monsieur Pontence,« erklang es wie aus einem Munde, und jubelnd umringte man den kleinen Mann, mit dem man zum dritten Male zusammentraf.

Auch Pontence schien sich über dieses Wiedersehen sehr zu freuen, besonders weil er merkte, wie man ihn mit unverhohlener Verwunderung betrachtete, was seiner Eitelkeit schmeichelte, aber er verbarg seine Freude hinter einer würdevollen Miene.

Dröhnend setzte er die lange Büchse zu Boden, wischte sich mit dem roten Taschentuche den Schweiß vom Gesicht und schaute sich würdevoll im Kreise um.

»Monsieur Pontence, wie kommen Sie denn hierher?« fragte Ellen. »Haben Ihnen die letzten unglücklichen Ereignisse noch nicht den Mut genommen, daß Sie auf neue Abenteuer ausgehen? Ich schließe aus Ihrer Kleidung, Sie beabsichtigen eine neue Jagdexpedition.«

Der Franzose machte eine geringschätzende Handbewegung.

»Den Mut?« entgegnete seine Baßstimme verächtlich. »Hugh, Matatwangara ist ein großer Krieger, sein Herz ist von Stahl und sein Körper von Stein, er sehnt sich nach Gefahren, denn sie bringen ihm Ruhm! Ist es nicht so, Drunkard?«

»Hugh,« entgegnete der Bursche und machte dabei einen Mund, als ob er sich die Ohren wegbeißen wollte.

»Wer ist denn das, Matatwangara? Das ist ja ein indianisches Wort,« forschte Ellen weiter, die bei Nennung dieses Namens ein Lächeln nicht unterdrücken konnte.

»Matatwangara ist ein großer Krieger, die Starken zittern, wenn er niest, und die Tapferen beben, wenn sie ihn sehen. Ist es nicht so, Drunkard?«

»Hugh!«

»So sprechen Sie doch nur, wer ist denn das?«

Der Franzose konnte sich nicht länger beherrschen, er mußte aus der Rolle fallen.

»Das bin ich,« sagte er jetzt, mit dem Finger auf seine Brust deutend.

»Aah,« erklang es von allen Seiten. Man wußte, daß es dem Franzosen beliebte, diesmal den Indianer zu spielen oder doch einen Waldläufer, der indianische Angewohnheiten angenommen hatte, und niemand wollte ihm sein Spiel verderben.

»Bin ich nicht Matatwangara?« fragte er wieder Drunkard.

»Hugh!«

»Na also, habe ich recht oder unrecht?«

»Hugh, du hast recht,« nahm jetzt Sharp das Wort. »Weißt du auch, was Matatwangara heißt?«

»Es ist der Name eines großen Kriegers.«

»Ja, und ich will dir ihn übersetzen. Matatwangara heißt ...«

»Nicht hier, nicht jetzt,« unterbrachen Ellen, Miß Thomson und alle anderen, welche die Bedeutung des Namens wußten, den Erklärer teils unwillig, teils lachend.

»... Matatwangara heißt der Bergadler,« fuhr Sharp fort. »Sieh, großer Häuptling, Mata ist der Berg, Twangara der Adler. Nicht wahr, meine Damen?«

Lachend stimmte man bei.

»Na, habe ich etwa zuviel gesagt?« fragte Pontence stolz. »So nannten mich die Indianer, mit denen ich in Mississippi zusammentraf. Es wäre beinahe zu einem blutigen Kampfe gekommen, ich lockerte schon mein Skalpiermesser in der Scheide und prüfte die Schärfe meines Tomahawks, doch Drunkard hier, ein Waldläufer durch und durch, von dem ich so manches gelernt habe, hinderte mich daran, sonst hätte ich den schuftigen Rothäuten samt und sonders die Skalpe abgenommen. Als ich sie verließ, gaben sie mir den Namen Matatwangara, ich habe ihn mir ehrlich verdient.«

»Hugh!« grinste sein Begleiter.

»Wie? Sie skalpieren auch?« rief eine Dame erschrocken.

»Natürlich, nur keine Schonung mit dem roten Gezücht! Sehen Sie hier ...«

Er griff an seinen Gürtel, wo wirklich ein Stück trockene Haut, mit langen Haaren hing.

»Wahrhaftig, er hat einen Skalp!«

»Erschrecken Sie nicht, meine Herren und Damen,« begütigte Pontence schnell, »diese Kopfhaut habe ich nur zur Uebung einem langhaarigen Affen abgezogen, das heißt hinten vom Rücken. Es ging schon, und es geht von Tag zu Tag besser.«

Mit einem Satze sprang er auf den Burschen zu, warf ihm den Hut vom Kopfe, riß das Messer heraus, packte den Kerl mit der linken Hand in den Haaren und beschrieb mit der Messerspitze einen Kreis um seinen Kopf.

Da der Mann sich alles ruhig gefallen ließ, ohne mit den Augen zu zucken, so sprangen auch nicht die Umstehenden zu, um eine Gewalttat zu verhindern.

»Sehen Sie, so wird's gemacht,« sagte Pontence, wischte das Messer sorgfältig am Knie ab, als wäre es voll Blut, und steckte es in die Scheide.

»Sie sind ein schrecklicher Mann,« meinte Sharp mit ängstlichen Augen. »Den Namen Matatwangara führen Sie mit Recht. Selbst Ihre Gestalt ähnelt der eines Bergadlers.«

»Ohne Anlaß geben die Indianer ihre Namen überhaupt niemals.«

Der Bursche hatte sich Pontence von hinten genähert und machte ihm durch leichte Püffe und Stöße bemerkbar, daß er ihm etwas zu sagen habe. Der Franzose aber besaß ein tüchtiges Fettpolster, er fühlte nichts.

»Ist dies Ihr ständiger Begleiter?« fragte Sharp.

»Hugh!« entgegnete der Bursche für seinen Herrn.

»Drunkard heißt er?«

»Drunkard,« sagte der Franzose. »So haben ihn die Indianer von Missouri genannt, ich glaube, weil er so ungemein schlau ist und jede Spur verfolgen kann.«

»Was es heißt, wissen Sie nicht?«

»Leider noch nicht. Ich werde mir nachher einige Lehrbücher der indianischen Sprache kaufen, damit ich mich mit den Indianern, unter welche ich mich jetzt begeben will, persönlich verständigen kann.«

Pontence konnte nicht völlig Englisch, sonst hätte er wissen müssen, daß drunkard Trunkenbold heißt.

»Das soll ein Waldläufer sein?« fragte Sharp, den Burschen musternd.

»Ja, und zwar ein sehr tüchtiger.«

»Hugh!« stimmte Drunkard bei.

»Er kennt ganz Amerika.«

»Hugh.«

»Von Nord nach Süd, von West nach Ost, alles hat er schon durchwandert.«

»Hugh!«

»Er kennt alle indianischen Sprachen.«

»Hugh.«

»Ist das wahr, daß du alle indianischen Sprachen redest?« fragte nach diesem Duett Ellen den Burschen, der viel eher wie ein Ziegelstreicher als ein Waldläufer aussah.

»Hugh.«

»Alle Sprachen?«

»Hugh – na,« rief jetzt der Bursche, zum ersten Male ein anderes Wort als hugh sagend, und gab dabei dem Franzosen einen tüchtigen Puff in die Seite, »wie steht's nun?«

Er hielt ihm die offene Hand hin, ein nicht mißzuverstehendes Zeichen.

»Gleich, gleich,« entgegnete Pontence, »eine Minute nur noch, mein Lieber. Sind die Herren und Damen gar nicht neugierig, zu erfahren, was mein neuestes Vorhaben ist?«

»Erzählen Sie!«

»Ich gehe jetzt in die nördlichen Staaten von Nordamerika, dort droht ein Indianerkrieg auszubrechen, und da werde ich mich zur schwächeren Partei schlagen und ihr zum Sieg verhelfen. Sie kennen doch die Schwarzfüße?«

»Gewiß, ein sehr tapferer Volksstamm, wird aber bald aufgerieben sein.«

»Die Krähenindianer wollen diese mit Krieg überziehen, weil der hüpfende Büffel – das ist der Häuptling der Schwarzfüße – ihnen keinen Tribut mehr zahlen will. Das finde ich ganz recht, und so bin ich entschlossen, mit dem hüpfenden Büffel gegen die Krähenindianer meinen Tomahawk zu schwingen, ausgegraben ist er schon. O, ich sage Ihnen, meine Herren und Damen, Matatwangara, der Bergadler, wird die Krähen fressen, fressen wird er sie, wie nur je ein Adler Krähen gefressen hat.«

»Da wünsche ich Ihnen guten Appetit,« sagte Williams. »Woher sind Sie denn eigentlich in die indianische Politik so tief eingeweiht? Sie sind doch nicht etwa Gesandter an einem indianischen Hof?«

»O nein, ich bin nichts weiter als ein schlichter Waldläufer, der vom Ertrage seiner Büchse lebt. Drunkard hat es mir hinterbracht.«

»Hugh,« ließ sich Drunkard vernehmen und streckte wieder die Hand seinem Herrn hin, der sie aber nicht zu bemerken schien oder nicht sehen wollte.

»Wie sind Sie zu diesem Manne gekommen?« examinierte Williams weiter. »Ich vermute, Sie haben ihn aus den Händen von Indianern gerettet.«

»Getroffen!« rief Pontence erfreut. »Denken Sie nur, aus welcher Lage ich ihn befreit habe! Eines Abends ging ich am Ufer des Mississippi entlang, um zu sehen, ob ich vielleicht irgendwo Spuren bemerken könnte, denn es sollten sich wieder einmal Indianer gezeigt haben. Richtig, ich fand auch welche. Gerade an einer weichen Stelle war so recht schön ein Mokassin – Sie wissen doch, was ein Mokassin ist, so eine Art von unseren Morgenschuhen – war also ein Mokassin abgedrückt, und mein geübtes Auge erkannte sofort, daß sich der Mann auf der Kriegsfährte befand ...«

»Woran erkannten Sie das?«

»An der Art und Weise, wie er gegangen war. Um Ihnen das begreiflich zu machen, müßte ich Ihnen lange Lektionen geben, unsereins sieht so etwas auf den ersten Blick. Ist es nicht so, Drunkard?«

»Hugh.«

»Vorsichtig schleiche ich der Fährte nach, sie führt in den Wald, aber ich verliere sie nicht, und da plötzlich, wie ich eben einen etwas gebogenen Grashalm mustere, da springt plötzlich eine Rothaut mit gellendem Kriegsgeschrei auf mich los. Herunter mit der Büchse und sie dem Kerl vor die Nase gehalten, war natürlich eins bei mir, und nun denken Sie sich die Verstellungskunst von solch einem Schuft. Blitzschnell sinkt er vor mir nieder und schreit in einem fort: nix schieße, Massa, nix schieße, Massa!«

»Das war ja ein Neger,« lachten die Umstehenden. »Ein Indianer war es, versichere ich Ihnen.«

»Dann war es ein Indianer aus Afrika.«

»Nein, nein, es war ein Indianer, oder glauben Sie, ich könnte einen Indianer nicht von einem Neger unterscheiden? Als der Kerl aber nun sah, daß er an den Unrechten gekommen war, daß ein regelrechter Wald- und Prärieläufer vor ihm stand – ich laufe nämlich immer – da, mögen Sie's glauben oder nicht, da verstellte er sich plötzlich als ein harmloser Neger. Nix schieße, Massa, nix schieße, Massa, wimmerte er fortwährend. Ich ließ mich natürlich nicht täuschen. Was willst du, donnerte ich ihn an und war schon im Begriff, ihm eine Kugel ins rechte Auge zu schießen, ihm das Messer ins Herz zu stoßen und ihm den Kopf zu spalten ...«

»Alles dreies auf einmal?«

»Auf einmal, für mich eine Kleinigkeit! Soll ich es Ihnen vormachen?«

»Bitte, bemühen Sie sich jetzt nicht, ein andermal werden wir das Vergnügen haben,« entgegnete Williams. »Schießen Sie immer durchs rechte Auge?«

»Prinzipiell. Wollen Sie –«

»Nein, nein, nein, ich danke, meinetwegen brauchen Sie niemanden durchs rechte Auge zu schießen. Bitte, fahren Sie in Ihrer interessanten Erzählung fort!«

»Wo war ich stehen geblieben?«

»Als Sie zu gleicher Zeit schossen, stachen und hieben.«

»Sie irren, Sie irren, ich wollte es ja nur tun. Was willst du von mir? donnerte ich also den knienden Indianer an. Und was denken Sie, was die schlaue Rothaut antwortete? Eine Zigarre, Massa, wimmert er. Na, meine Herren, man hat doch auch ein Herz in der Brust, und ich noch dazu ein für Humor ganz empfängliches. Ich ließ also Messer und Tomahawk stecken, zog mein Zigarrenetui hervor und –«

»Erschossen ihn damit? Um Gottes willen!« rief Williams entsetzt.

»O nein, wo denken Sie hin! Ich gab ihm eine Zigarre, ohne ihn aber aus den Augen zu lassen, die eine Hand am Drücker der Büchse, die andere am Tomahawk –«

»Das ist ein Kunststück.«

»Ja, so etwas versteht nur unsereins. War es nicht so, als ich ihm die Zigarre gab, Drunkard?«

»Hören Sie es? Und ich sage Ihnen, dieser Mann ist ebenso wahrheitsliebend, wie ich, wie überhaupt jeder schlichte Waldläufer. Unsereinem ist die Lüge verhaßt, wie der Tod am Galgen, das versichere ich Ihnen parole d'honneur.«

»Ja, war denn Drunkard da schon bei Ihnen?« warf Williams dazwischen.

»Nein, ich fand ihn ja erst später in hilflosem Zustande.«

»Hugh.«

»Lüge nicht, Bursche, du warst nicht dabei!«

Die Umstehenden lachten aus vollem Halse.

»Da werde ein anderer klug daraus, ich kann's nicht,« meinte Williams kopfschüttelnd.

»Sie verstehen nicht? Ach so, Sie sind ja mit den indianischen Sprachen unbekannt. Sie müssen nämlich wissen, daß Hugh bei den Indianern sowohl Ja, als auch Nein heißt.«

»Hugh,« stimmte Drunkard bei.

»Dann antworte ich von jetzt ab auch auf jede Frage nur mit einem Hugh,« lachte Williams, »aber bitte, fahren Sie doch fort, wir glauben Ihnen ja alles, auch ohne daß Sie oder Ihr Kompagnon es beteuern.«

»Wo war ich stehen geblieben? Ah so, als ich ihm die Zigarre gab. Nicht wahr?«

»Hugh,« antwortete diesmal Williams.

»Nun gut. Mein lieber Indianer nahm die Zigarre, steckte sie in seine wolligen Haare ...«

»Ein Indianer mit wolligen Haaren?«

»Ja, denken Sie nur, so gut hatte sich der Kerl verstellt – küßte mir die Stiefeln, wollte sagen, meine Mokassins, und schlug sich seitwärts in die Büsche, immer von dem Laufe meiner nie fehlenden Büchse bedroht. Da, denken Sie, meine Herren und Damen,« der Franzose richtete sich so hoch als möglich auf, stützte sich theatralisch aufs Gewehr und blickte sich finster im Kreise um, »du, denken Sie, was mir passiert ist!«

»Nun?« riefen alle, wirklich erwartungsvoll.

»Da hat sich Monsieur Adolphe Guiseppe Léon Jules Pontence, Hauptmann der freiwilligen, scharfschießenden Bürgerwehr zu Toulon, Ehrenmitglied ungezählter Schützengesellschaften, Löwen-, Tiger- und Pantherjäger, jetzt Wald- und Prärieläufer, da hat sich Monsieur Pontence zum ersten Male in seinem Leben übertölpeln lassen!«

Die Herren und Mädchen bissen sich auf die Lippen.

»Hat Ihnen der Indianer mit dem Wollkopf vielleicht beim Nehmen der Zigarre gleich die Uhr gestohlen?« fragte Marquis Chaushilm, in dem eine Erinnerung auftauchte.

»Ein Waldläufer hat keine Uhr, er richtet sich nach Sonne, Mond und Sternen.«

»Oder Ihre drei Gewehre?« fragte Sharp.

»Gehen Sie, Sie wollen mich foppen! Nein, dieser Indianer war doch ein rothäutiger Schuft, er hatte wirklich vor wenigen Minuten erst einen Weißen überfallen, niedergemacht und ihn geplündert. Nur meinem Dazwischenkommen hat jener es zu verdanken, daß er noch seine Skalplocke besitzt und,« fuhr Pontence mit erhobener Stimme fort, »damit Sie nicht etwa glauben, ich lüge – hier steht der Mann, der überfallen wurde, Drunkard. Ist es nicht so?«

»Hugh,« sagte Drunkard und ließ Kopf und Mund hängen.

»Sollte das diesmal Ja oder Nein heißen?« fragte Williams.

»Diesmal Ja. Das Nein wird gegurgelt, ganz hinten in der Luftröhre, das Ja mehr mit dem Gaumen geschnarrt.«

»Ah so, darin werde ich mich noch üben.«

»Ja, ja,« fuhr der Franzose fort, »dieser Mann, ein perfekter Waldläufer, wurde von dem Indianer überrumpelt, und daraus können Sie sehen, was das für ein schlauer Kerl war. Doch ich will nicht vorgreifen. Nachdem der Indianer verschwunden war, drang ich noch etwas tiefer in den Wald ein, um für die Sicherheit der umliegenden Farmen zu sorgen. Plötzlich höre ich ein eigentümliches Geräusch, etwa so, als wenn ein Mensch recht tüchtig schnarcht, aber wie aus wunder Brust kommend, ich untersuche meine Büchse, lockere das Skalpiermesser, prüfe die Schärfe meines Tomahawks und –«

»Mache, daß ich fortkomme,« fiel Sharp ein.

»Herr, wie können Sie sich unterstehen –«

»Ich meinte ja mich, ich muß jetzt gehen,« entgegnete Sharp kaltblütig und ging der Telegraphenstation zu.

»Ach so, das ist etwas anderes! Ich schlich also natürlich der Richtung zu, aus dem die Schmerzenstöne kamen. Was meinen Sie, was ich zuerst fand? Ein Beinkleid, es hing an einem Ast, einige Schritte weiter lagen im Grase ein Paar Hosenträger – Verzeihen Sie mir, meine Damen, nehmen Sie einem schlichten Waldläufer nichts für ungut – dann fand ich eine Jacke, eine Weste, einen Hut, ein Paar Schuhe und schließlich sogar noch, ich wage es kaum auszusprechen, ein Hemd. Wie mir zumute war, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber jedenfalls fühlte ich, wie mir die Courage schwoll. Vorsichtig kroch ich immer weiter, erst auf den Knien, dann rutschte ich sogar auf dem Bauche, wollte sagen auf meiner vorderen Seite – und dann sah ich das Opfer des Indianers liegen, so, wie es Gott geschaffen hatte, hier diesen Waldläufer. Er lag auf dem Rücken und stieß jämmerliche Töne aus, wie gesagt, etwa so, als ob jemand schnarche.«

»Er schlief wahrscheinlich wirklich,« ließ sich eine Dame unvorsichtig vernehmen.

»Wo denken Sie hin, Gnädigste, im Urwald und im Urzustande schlafen! Nein, der Indianer hatte ihn eben überfallen und beraubt, bei meinem Anblick hatte er aber den Raub weggeworfen und sich mir gegenüber für einen unschuldigen Neger ausgegeben. Das wußte ich sofort, und außerdem hat es mir Drunkard dann selbst erzählt.«

»War er denn nicht tot?«

»Nein, er schrie ja, und dann steht er auch hier.«

»Wer weiß, heutzutage passieren doch manchmal noch Wunder, besonders bei Ihnen! Kennen Sie übrigens nicht die Redensart: er schnarcht wie ein Toter?«

»Habe nicht die Ehre. Doch nun hören Sie mich an! Nachdem ich mich überzeugt, daß mir kein Hinterhalt gestellt war, näherte ich mich dem Unglücklichen. Das erste, was mir auffiel, war ein penetranter Branntweingeruch ...«

»Aha!« erklang es von allen Seiten.

»So, sollten Sie schon alles ahnen?« fragte der Franzose verwundert. »Das glaube ich kaum. Neben dem Manne lag eine geleerte Flasche, auf welcher Whisky stand.«

»Daher der Name Drunkard,« bemerkte einer.

»Wie meinen Sie?«

»Nun, dieser Gentleman hat sich eben einen tüchtigen Rausch angetrunken und schlief ihn nun aus.«

»Was Sie doch klug sind! Nein, passen Sie nur auf. Der Mann war offenbar bewußtlos, aber selbst in diesem Zustande stieß er noch die eigentümlichen Töne aus. Nach langen Bemühungen, besonders durch Wasserumschläge – in der Nähe floß ein Bach – gelang es mir, ihn zum Leben zurückzurufen. Das schnarrende Schmerzensgestöhn hörte auf, er öffnete die Augen, schaute mit irren Blicken um sich und glotzte mich dann lange verständnislos an. Ich glaubte erst, er habe einen Schlag auf den Kopf erhalten, aber durch die Flasche kam ich auf einen anderen Gedanken, und als ich an den Unglücklichen Fragen stellte, erhielt ich Antworten, die meine Vermutungen bestätigten. Hören Sie, mit welchem Scharfsinn ich dem Sachverhalt auf die Spur kam, hören Sie und staunen Sie! Ich bemerkte, daß der Unglückliche im ersten Augenblick des Indianischen nicht mehr mächtig war, sondern nur ja und nein antworten konnte. ›Sind Sie von einem Indianer überfallen und beraubt worden, armer Mann?‹ fragte ich. Er schwieg lange, starrte mich unverwandt an, dann blitzte es verständnisvoll in seinen Augen auf, und er antwortete mit einem leisen Ja. ›Hat er Sie hinterrücks überfallen?‹ ›Nein.‹ ›Oder sprang er vielleicht auf Sie zu und goß Ihnen den Inhalt dieser Flasche, ins Gesicht?‹ Wieder huschte ein verständnisvolles Lächeln über sein Gesicht, und wieder sagte er ›ja.‹ Kurz und gut, durch meine scharfsinnigen Fragen erfuhr ich, daß dieser Mann hier ein berühmter Waldläufer ist, der aber einmal von einem Indianer, als Neger verkleidet, durch eine List überrumpelt worden war. Der Indianer hatte ihm Branntwein in die Augen gespritzt und dem Geblendeten dann solchen auch noch in den Hals gegossen, bis er völlig bewußtlos war. Mein nächstes ...«

»Nun hören Sie aber endlich auf,« lachten die Zuhörer. »Sie dürfen als alter Freund schon etwas von uns verlangen, aber gar zuviel doch nicht.«

»Was, Sie glauben mir nicht?« rief der Franzose entrüstet. »Fragen Sie doch hier meinen Begleiter, der lügt nie. Drunkard, habe ich die Wahrheit gesagt oder nicht?«

»Hugh,« entgegnete der Bursche und hielt seinem Herrn wieder unter Augenblinzeln die offene Hand hin.

»Diesmal hat er gegurgelt, das heißt nein,« rief Williams.

»Nein, er hat geschnarrt.«

»Na, dann habe ich mich verhört, er soll das nächste Mal deutlicher schnarren und gurgeln.«

Der Franzose wollte den Herren und Mädchen, welche bis zur Abfahrt des Dampfers noch Zeit hatten und sich an dem drolligen Kauz ergötzten – man wußte nie, ob er seine Lügen selbst glaubte oder nicht – noch etwas erzählen, aber Sharp trat heran und reichte ihm ein mit sonderbaren Schriftzeichen bedecktes Telegrammformular hin.

»Nicht wahr, Sie werden von den Indianern Matatwangara genannt?«

»Hugh, ich bin Matatwangara,« entgegnete er stolz.

»Dann ist dies Telegramm auch für Sie bestimmt. Es kam soeben an.«

Pontence nahm das Telegrammformular mit zitternden Händen, er schien ein böses Gewissen zu haben, aber gleich klärte sich sein Gesicht wieder auf.

»Gott sei Dank, es ist kein Französisch,« seufzte er auf, wie von einer Last befreit.

»Können Sie es nicht lesen?«

»Nein.«

»Es ist im Dialekt der Schwarzfuß-Indianer geschrieben, geben Sie her, ich will es Ihnen vorlesen.«

Und ernsthaft las Sharp vor.

»An Matatwangara, New-York, postlagernd. Komm mein weißer Bruder, sagt der hüpfende Büffel, komm, oder die Krähen fressen uns. Will uns der weiße Häuptling seinen Tomahawk nicht leihen?«

»Steht – steht das wirklich da?« stammelte der Franzose nach langer, stummer Pause, und sein Gesicht wurde plötzlich rot wie eine Klatschrose.

»Wer von den Herren oder Damen versteht Schwarzfüßisch?« rief Sharp, die Depesche hochhaltend.

»Hier, ich spreche Schwarzfüßisch wie meine Muttersprache,« sagte Hendricks und drängte sich vor.

»Sie?« fragte Sharp anscheinend mißtrauisch.

»Natürlich, meine Tante, bei der ich erzogen wurde, war ja eine Schwarzfußindianerin, ihre Füße waren so schwarz wie eine Kohle, von der hab' ich's gelernt.«

Er nahm das Papier und las das Telegramm vor. Dann hielt er es Drunkard hin.

»Stimmt's nicht?«

»Hugh.«

»Er hat ja gesagt, er hat geschnarrt,« schrie Williams, »diesmal hab' ich's ganz deutlich gehört. Der Kerl hat wie eine Vogelschnarre geschnarrt.«

Sharp machte ein ganz unterwürfiges Gesicht, als er sich wieder an den Franzosen wendete.

»Verzeihen Sie, Monsieur, wenn ich im ersten Augenblick zweifelte, daß Sie sich in der kurzen Zeit, während welcher wir uns nicht gesehen haben, wirklich zum Waldläufer ausgebildet haben. Wahrhaftig, Sie hatten recht, Ihr Ruf als tapferer Krieger hat sich schon in ganz Amerika verbreitet, er eilt Ihnen voraus, der hüpfende Büffel, der Häuptling der Schwarzfüße, bittet telegraphisch um Ihre sofortige Hilfe. Meine Herren, entblößen Sie das Haupt, meine Damen, machen Sie Ihr Kompliment: Matatwangara, der berühmteste Waldläufer und der gewaltigste Jäger Amerikas steht vor Ihnen.«

Monsieur Pontence war entweder ein Spaßvogel und dabei ein ausgezeichneter Schauspieler – oder aber seine Leichtgläubigkeit, verbunden mit Dummheit, kannte keine Grenzen, und letzteres schien eher der Fall zu sein als das erstere, denn welcher Schauspieler kann nach Willkür erröten und erblassen!

Das Gesicht des Franzosen hatte sich nämlich erst mit Blässe bedeckt, diese aber war wiederum einer glühenden Röte gewichen. Unausgesetzt bearbeitete er das dicke Gesicht mit dem Taschentuch, um die Schweißtropfen zu entfernen.

Dann richtete er seine kleine Figur auf, sie wuchs um einen Zentimeter, stolz schaute er im Kreise umher und sagte mit passender Handbewegung.

»Na, da haben Sie's ja! Was habe ich Ihnen denn gesagt? Glauben Sie's nun endlich? Der hüpfende Büffel braucht mich, oder er ist verloren. Was soll ich da machen? Ich muß eben gehen. Weiß einer der Herren, wann der nächste Zug nach dem Lande der Schwarzfüße fährt?«

»Fragen Sie mal auf der Poststation dort an.«

»Richtig, ich muß sowieso dorthin.«

Er bekam von Drunkard wieder einen Puff in die Seite, blieb stehen und kratzte sich hinter den Ohren.

»Ach so, ja, das ist fatal! Aber ich muß sofort hingehen, sie brauchen mich,« brummte er vor sich hin, »Hm, was ist da zu machen? Habe ich Ihnen schon erzählt, was mich nach New-York führt?«

»Wollten Sie sich nicht mit noch mehr Waffen ausrüsten? Diese drei Flinten dürften kaum genügen.«

»Doch, sie reichen. Nein, das war es nicht. Sehen Sie, ich habe vor einigen Wochen nach Toulon geschrieben, mein Geld ist mir nämlich ausgegangen, und meine Alte – pardon – meine Frau sollte mir telegraphisch Geld nach New-York schicken. Deshalb bin ich hier, hoffentlich ist mein Geld schon da.«

»Wie, Sie sind verheiratet?« rief Miß Thomson.

»Nun, allemal. Warum sollte ich denn nicht? Oder glauben Sie etwa, ein Mann wie ich bekäme keine Frau? Oho, zehn für eine! Als ich in Spanien ...«

»Ich glaube schon, daß Ihnen das Heiraten keine Schwierigkeiten bereitet hat,« unterbrach Betty ihn lachend, wieder eine unendliche Geschichte befürchtend, »aber ich wundere mich, daß Ihre Gattin Sie so in der Welt herumstreichen läßt.«

»Meine Frau, bah, was meinen Sie wohl! Mit meiner Frau halte ich es als Waldläufer, wie die Indianer, sie ist nur meine Squaw, meine Sklavin, die meinen Wigwam in Ordnung zu halten hat, meine Kinder erzieht, solange sie klein sind, und so weiter. Im übrigen aber hat sie keinen Mucks zu sagen, und wagt sie es einmal, aufsässig zu sein, dann – dann ...«

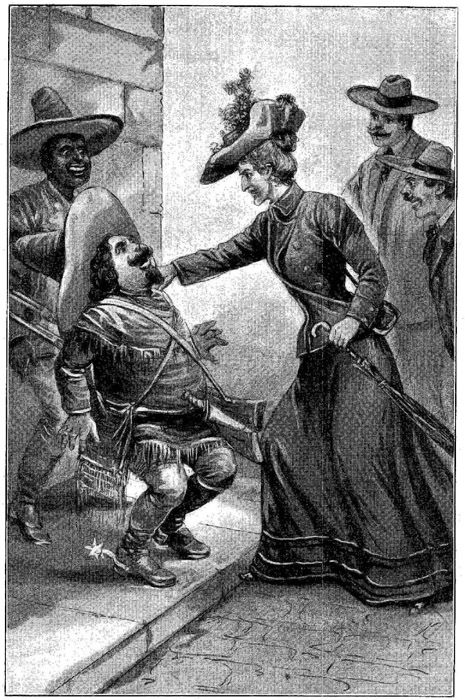

Der hochmütige Sprecher kam nicht weiter. Eine knochige Hand packte ihn hinten am Genick, er fuhr herum und sank vor Schrecken fast in die Knie – vor ihm stand mit zornsprühenden Augen eine große, magere Dame mit einem knöchernen Gesicht und einer Habichtsnase.

»Meine Frau,« ächzte der Franzose.

»Ja, deine Frau,« keifte die schon ältere Dame, und bei jedem Worte nickten die schlanken Strohblumen auf dem koketten Hut, »ja, deine Frau! Nun, Monsieur, was denn? Was denn? Heh, wenn ich nun einmal aufsässig werde, heh?«

»Meine Frau,« ächzte der Franzose – »Ja, deine Frau,« keifte die ältere Dame, »ja, deine Frau.«

»Aber meine liebe Dorothea, mein herziges Weibchen,« stammelte Pontence ängstlich, »ich bitte dich ...«

»Heh, Monsieur, nun kriecht er wohl zu Kreuze?« fuhr die Gattin unerbittlich fort, und dann, noch böser werdend: »Nun geht mir die Sache aber auch an die Galle! Willst du Landstreicher nun wohl endlich nach Hause kommen, wo Frau und Kinder auf dich warten, du Lump, du infamer? Geld willst du wieder haben, damit du es mit diesen Tunichtsguten da,« die Blumen nickten nach den Herren und Mädchen, »verputzen kannst, heh? Das hättest du wohl nicht erwartet, daß statt der Geldsendung deine Frau selbst käme, heh? Fort mit dir, du Lump infamer, ins Hotel mit mir, das nächste Schiff bringt uns nach Hause. Oder glaubst du, ich sähe es noch länger mit an, wie du unser so sauer verdientes Geld für unsinnige Sachen ausgibst, du Lüdrian du? Man sollte doch gleich ...«

»Aber Frau,« wimmerte Monsieur Pontence, um nur etwas zu sagen, »wir haben das Geld ja nicht verdient, wir haben es ja nur in der Lotterie gewonnen ...«

»So, nur, so? Haben wir damals nicht drei Wochen lang Tag und Nacht beide Daumen gehalten, war das nicht etwa sauer genug? Und du Luftikus schmeißt das Geld nur so zum Fenster hinaus? Ein Skandal ist es, da sollte man dich doch gleich ...«

»Meine einzige, herzigste, beste, allerschönste und liebste Frau,« flehte Pontence in heller Verzweiflung, »so höre doch nur endlich auf, ich will ja gern mit dir nach Hause kommen, höre jetzt nur endlich auf, ich komme ja schon!«

»Das wollte ich auch meinen. Wage nur noch einen Mucks zu sagen, und du sollst mich noch anders als deine gute Frau kennen lernen. Ach, ich armes Weib und die armen Kinder, einen Lump zum Manne und Vater zu haben!«

Die knöcherne Hand packte des Gatten Arm, der sich, völlig geknickt, willenlos fortschleppen ließ, die andere trocknete mit dem Taschentuch die hervorstürzenden Tränen.

Es war ein wunderschönes Bild, wie der dicke, kleine Mann ganz gebrochen am Arme der knochigen, großen Frau hing und sich fortschleppen ließ, die zwei auf dem Rücken hängenden Flinten, die Pistolen und Dolche im Gürtel, der Trapperanzug, die ungeheuer lange Vogelflinte, die er, am Laufe gefaßt, im Staube nachschleifte – ein Bild zum Malen.

Sharp war der einzige, der sich einige Worte erlaubte.

»Aber Monsieur Pontence, wollen Sie denn den hüpfenden Büffel im Stich lassen? Die Schwarzfüße rechnen auf Sie, sonst siegen die Krähen-Indianer.«

Madame Pontence wandte sich um und schüttelte drohend den Sonnenschirm.

»Ich will Sie behüpfen, bebüffeln, beschwärzen und bekrähen. Kommen Sie doch heran, wenn Sie Mut haben!«

»Fällt mir gar nicht ein, Gnädige, weit entfernt ist gut vorm Schuß. Ich fürchte mich nicht so leicht, aber mit Ihnen anzubinden, wage ich doch nicht.«

»Spotten Sie nicht mehr,« raunte Harrlington dem Detektiven zu.

Monsieur Pontence mußte einsehen, welche klägliche Rolle er spielte, und er wollte sich noch einmal den Anschein geben, als wäre er der Herr.

Er wandte sich um, legte die Hand trichterförmig an den Mund, und raunte zurück:

»Lassen Sie mich nur erst mit ihr allein sein, dann will ich ihr schon den Standpunkt klarmachen.«

Bis jetzt war es den Hörern gelungen, ein ernsthaftes Gesicht zu bewahren, bei dieser letzten Bemerkung des großprahlerischen Franzosen aber brach unisono ein Gelächter aus, welches so lange dauerte, bis die drei gefährlichen Flinten und die nickenden Hutblumen hinter der nächsten Ecke verschwunden waren.

»Da geht er hin, und niemals kehrt er wieder,« deklamierte Sharp. »Meine Herren, lassen Sie sich durch dieses Ehepaar nicht abschrecken, segeln Sie deshalb getrost in den Hafen der heiligen Ehe ein.«

Man hatte noch eine halbe Stunde Zeit, ehe man sich an Bord begeben mußte.

Für den wißbegierigen Williams gab es noch eine Frage, welche er beantwortet haben mußte. Er wandte sich deshalb an Ellen:

»Miß Petersen, ist das wirklich ein indianisches Wort: Matatwangara?«

»Gewiß, und zwar scheint es ein internationales zu sein, fast alle Indianer Nordamerikas kennen es.«

»Was heißt es denn?«

»Fragen Sie Ihre Braut, sie kennt es auch.«

»Ist es anstößig?«

»Das nicht gerade! Fragen Sie nur Ihre Braut.«

Williams ging zu Miß Thomson.

»Betty, was bedeutet Matatwangara?«

Betty lachte.

»Das bedeutet, – ich sage es dir nicht.«

»Warum denn nicht?«

»Weil ich nicht mag.«

»Ist es beleidigend für meine Ohren?«

»Für deine eben nicht, aber für meine.«

»Dann kannst du es mir doch auch sagen.«

»Nein, jetzt nicht, vielleicht später einmal. Da steht Mister Sharp, der kennt es auch. Frage ihn.«

Sharp unterhielt sich mit seinem Bruder, als Williams zu ihm trat.

»Mister Sharp, was bedeutet das Wort Matatwangara?«

»Das ist der Name eines Tieres.«

»Ah so, hm, seltsam! Warum wollten es mir die Damen denn nicht nennen? Was für ein Tier heißt so?«

»Ja, nun raten Sie einmal: Matatwangara ist ein Tier, welches nicht existiert, nie existiert hat und nie existieren wird.«

»Sie sprechen in Rätseln. Was für ein sonderbares Tier sollte denn das sein?«

»Ja, raten Sie nur!«

»Das kann ich nicht.«

»Ich will Ihnen wenigstens auf die Sprünge helfen. Wissen Sie, was ein Schwein ist?«

»Dumme Frage!«

»Ich dachte, Sie wüßten es nicht, weil Sie in der Naturkunde nicht eben sehr bewandert zu sein scheinen. Also: gesetzt nun den Fall, ein Schwein verliebte sich in einen Hund, was bis jetzt aber noch nicht vorgekommen ist. Was für ein Tier würde dieser Ehe entspringen?«

Williams schaute den Sprecher groß an.

»Ein Schweinehund,« sagte Youngpig phlegmatisch.

»Das ist es, das bedeutet Matatwangara. Mit diesem Namen schimpfen sich sonderbarerweise fast alle Indianer Nordamerikas, die von der Kultur noch ganz unbeleckten ausgenommen. Indianer haben es dem Franzosen bei irgend einer Gelegenheit nachgerufen, und dieser hat das Wort als einen Ehrentitel angenommen.«

Unterdes hatte Drunkard, der verlassene Waldläufer, der sich dem fürchterlichen Weibe seines Herrn nicht zu nähern gewagt hatte, die Gesichter der Herren studiert und war zu dem alleinstehenden Marquis Chaushilm gekommen.

»Sir,« sagte der Bursche wehmütig, »ich bin ein armer Teufel. Dieser Franzose hat mich als Waldläufer engagiert ...«

»Als Waldläufer engagiert?«

»Ja. Ich war einmal etwas angetrunken ...«

»Das kann vorkommen.«

»... Monsieur Pontence fand mich im Walde liegen, und als ich erwachte, hat er mir so lange vorgeschwatzt, ich wäre ein Waldläufer ...«

»Waldlieger paßte dann eher.«

»... bis ich es fast selbst glaubte. Er versprach mir den Monat zehn Dollar, wenn ich ihn in der Kunst, Spuren zu verfolgen, unterrichten wollte, und schließlich ging ich darauf ein.«

»Versteht Ihr denn, Spuren zu verfolgen?«

»Ich bin von Profession Schuster, etwas verstehe ich mich also auch auf die Abdrücke von Schuhen und Stiefeln. Der Franzose war auch gar zu verrückt, ich mußte eben ein Waldläufer sein. Den ersten Monat bezahlte er mich, den zweiten nicht, weil er selbst kein Geld mehr hatte. Nun sitze ich da in diesem Harlekinsanzug, kein Meister nimmt mich so an ...«

Der Bursche sah Chaushilm so bittend an. Dieser holte eine Zehndollarnote hervor und gab sie ihm.

»Hier ist der rückständige Lohn, vertrinkt das Geld nicht. Heißt Ihr wirklich Drunkard?«

»Ach nein, böse Zungen haben mir den Namen gegeben. Ich bin jetzt Temperenzler geworden, trinke nur Wasser, Limonade ...«

»Schon gut, schon gut. Sie haben jetzt Ihr Geld.«

Die Schiffsglocke läutete.

Arm in Arm begab man sich zu dem Fahrzeug, das sie an Bord bringen sollte. Die letzten Abschiedsgrüße wurden gewechselt.

Miß Chalmers wurde von den Freundinnen tränenden Auges geküßt, sie erwartete die Abfahrt eines anderen Dampfers.

Dann sahen die Zurückbleibenden – der Hafen war stark besetzt – wie sie das Deck betraten, Harrlington und Miß Petersen, Hastings und Miß Murray, Williams und Miß Thomson, der völlig wiederhergestellte Chaushilm und Miß Sargent, alle, wie sie sich zusammengefunden, sie sahen noch ihre glücklichen Gesichter, dann wurden die Anker gelichtet, die Schraube drehte sich und bald war der Ozean-Dampfer am Horizont verschwunden.

»Wann fahren Sie?« wandte sich Sharp an Miß Chalmers.

»Dort liegt mein Dampfer.«

»Dann leben Sie wohl, Miß, vergessen Sie, was ich einmal zu Ihnen gesprochen habe – es kam aus ehrlichem Herzen. Seine Adresse haben Sie, grüßen Sie ihn von mir und – seien Sie ihm ein Schutzengel. Gott segne Sie, Miß Chalmers! Auf Wiedersehen!« –

Das allmächtige Schicksal gebot dem bösen Dämon, welcher die Weltumsegler so oft bedroht und in Gefahr gebracht hatte, Halt, jetzt war es genug, sie sollten England unbelästigt erreichen.

Während der siebentägigen Ozeanfahrt trübte kein Wölkchen den sonnenklaren Himmel, die Winde schwiegen, keine Welle netzte auch nur die Füße der Heimkehrenden. Fürwahr, eine gute Vorbedeutung für künftiges Glück!

Sie erreichten England in Liverpool. Der Empfang war weniger großartig als der in New-York, aber herzlicher, denn die Eltern begrüßten ihre Söhne und umarmten deren Bräute. Die elternlosen Mädchen hatten wieder Mütter bekommen, die sie mit offenen Armen aufnahmen und an die Herzen drückten.

Lange dauerte der Aufenthalt in Liverpool nicht, dann ging es fort nach dem Schlosse Harrlingtons, wo der Traualtar errichtet, die Hochzeitstafel gedeckt und die Säle zum fröhlichen Feste geschmückt waren.

Die Trauung war vorüber, Tafel und Tanz vereinigten die glücklichen Neuvermählten, in Reden und Toasten gedachte man noch einmal aller Erlebnisse, aller treuen Freunde, und manches Paar durchlebte noch einmal die Stunde, in welcher sich die Herzen gefunden.

Der Telegraph war in ständiger Bewegung. Aus aller Herren Ländern liefen zahllose, glückwünschende Depeschen ein, aus Amerika, Afrika, Indien, China und so weiter, und sie mußten erwidert werden.

Stets, wenn Lord Harrlington eine neue Depesche erbrach, war besonders Williams ganz aufmerksam, aber stets schüttelte er mißvergnügt den Kopf. Es wurde Abend, der Tanz begann – die Nacht sollte niemanden als den Hausherrn und seine Gemahlin hier finden – und noch immer wartete man vergebens auf eine Depesche.

Jene Vestalin, welche sich in Batavia verheiratete, hatte von sich hören lassen, eine andere war es, welche den Hochzeitstag ihrer Freundinnen vergessen zu haben schien.

Man bedauerte, daß durch diese Vergeßlichkeit die festliche Stimmung etwas getrübt wurde. Warum telegraphierten denn nur die beiden nicht, an welche man mit solcher Liebe dachte?

Da, mitten im Tanz, bemerkte Harrlington einen Diener mit einem Telegramm. Er verließ seine Tänzerin.

»Aus Deutschland!« rief er.

Die Paare blieben stehen, die Musik verstummte.

Harrlington überflog die Zeilen, lächelte und las mit erhobener Stimme vor:

»Herzliche Glückwünsche zur einundzwanzigfachen Hochzeit! Meine Vestalin beschenkte mich mit einem kleinen Amor. Sie befindet sich wohl.

Hannes Vogel.«

Ein donnernder Jubel brach los, das also hatte den Glückwunsch der beiden verzögert – sie waren entschuldigt.

Dann begann der Tanz wieder.

In einer Nische stand eine Marmorbüste, ein schöner Kopf mit ernsten, edlen Zügen. Die Augen manches Paares streiften beim Vorübertanzen die Büste, und ihre Gesichter verdüsterten sich dann stets. Auch die Augen des Marmors schienen heute abend Leben zu besitzen, sie blickten zwar geradeaus, immer aber waren sie auf Ellen gerichtet, und begegneten sie den ihren, so schienen sie freudig zu glänzen. Tanzte Ellen mit Harrlington, dann senkten sich die steinernen Augen, bis sie auf ein Glaskästchen blickten, welches am Fuß der Büste stand. Darin lag ein von einer Kugel breitgedrücktes Medaillon, das unverletzte Miniaturbild Ellens enthaltend.

Die Augen hoben sich wieder, sie suchten das schönste Paar auf, und über den weißen Marmor flog es wie ein glückliches Lächeln.

Es war Nacht geworden; die Neuvermählten verabschiedeten sich von Ellen und Harrlington. Keine Hochzeitsreise sollte angetreten werden, man sehnte sich nicht mehr danach. Die Schnellzüge brachten die Glücklichen in ihre Heimat, in ihre eigenen Häuser.

Ellen und Harrlington waren allein im erleuchteten Saal, sie hatten sich umschlungen und standen vor der Marmorbüste, vor dem Bilde von John Davids.

»Er hat geweint,« flüsterte Ellen. »Siehst du die Tropfen an seinen Augen hängen?«

»Ich sah, wie vorhin beim Entkorken einer Champagnerflasche Wein in die Nische spritzte, die Büste ist davon benetzt worden.«

Ellen nahm ihr Taschentuch und wischte leise die Tropfen weg.

»Laß mir den Glauben, daß er geweint hat!« bat sie.

»Bist du traurig an unserem Hochzeitsabend?«

Ellen umschlang ihn mit beiden Armen.

»Traurig wohl, James, und doch so sehr, so sehr glücklich!«

»So laß die Toten ruhen, wir aber wollen leben. Es wurde mir schwer, das wilde Täubchen zu fangen, drei Jahre lang, eine Reise um die ganze Erde war dazu nötig, und ich bin müde davon geworden – komm, Liebchen, wir wollen schlafen gehen!«