|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hannes und seine junge Frau hatten auf der Plantage Hoffmanns bereits von allen denen Abschied genommen, welche diese Reise wegen Krankheit oder wegen ihrer Pflicht als Pfleger nicht hatten beiwohnen können. Ihr Entschluß war, sich in wenigen Tagen nach New-Orleans zu begeben und von dort aus nach Deutschland zu reisen.

Besonders Hope drängte dazu. Sie hörte nicht auf den Vorschlag ihres Mannes, die ›Hoffnung‹ dabei zu benutzen, nein, sie wollte auf den ersten Schnelldampfer, und Hannes mochte Anordnung treffen, wie er wollte, sein Schiff nach Deutschland dirigieren zu lassen.

Uebrigens hatte Hannes nur einmal diesen Vorschlag gemacht, seine Bitte aber nicht wiederholt, denn Hope war in ein nervöses Weinen ausgebrochen.

Hoffmann erklärte sich bereit, für die ›Hoffnung‹ und ihre Besatzung Sorge zu tragen.

Wie gern fügte sich Hannes dem Wunsche seiner Gemahlin! Es tauchten jetzt andere Gefühle in seiner Brust auf, er sehnte sich nicht mehr nach Abenteuern und Gefahren, wohl aber nach einem stillen, trauten Heim.

Er stand am Fenster seines ihm angewiesenen Zimmers, welches eher Anspruch auf den Namen eines Prunkgemaches machen konnte, und blickte auf das sich vor ihm ausbreitende Hüttendorf der Arbeiter.

Es war jetzt leer. Seine schwarzen Bewohner befanden sich auf dem Hofe, von welchem her ihr lauter Jubel an die Ohren des sinnenden Mannes drang.

Alles beteiligte sich an dem Erntefeste, die Alten saßen, nicht wie sonst, gebückt vor den leichten Hütten, selbst die vom Fieber Geplagten hatten ihre Lager im Schatten der Wände verlassen, denn wer sich nicht selbst an dem munteren Treiben der Jungen und Gesunden beteiligen konnte, der wollte ihm doch wenigstens zuschauen. Schon der Anblick von Lust und Frohsinn gibt dem Alter anscheinend seine verlorene Jugend wieder, läßt den Kranken seine Schmerzen vergessen.

Nur vor der Tür einer Hütte war Leben, nur drei Menschen hielten sich von dem lärmenden Jubel fern.

Waren sie so alt, daß sie nicht mehr gehen konnten, oder war ihr Schmerz so groß, daß sie den Frohsinn haßten?

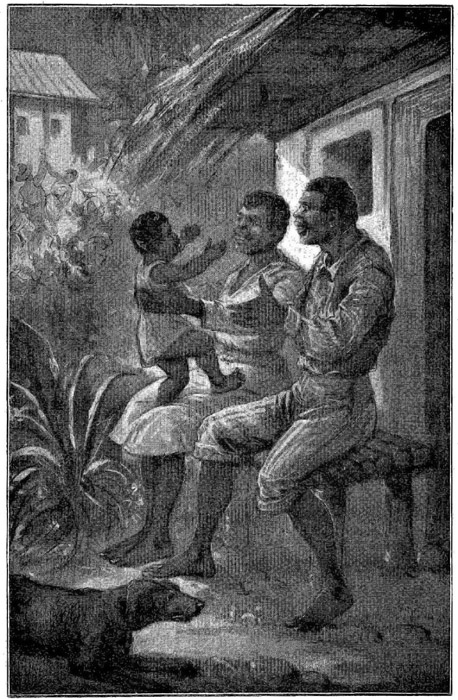

Nein, das dicke, gutmütige Gesicht des jungen Negers war eitel Sonnenschein, es strahlte von Entzücken, und so matt das junge, schwarze Weib neben ihm auch auf der Bank saß, ein so seliger Glanz lag in seinen dunklen Augen, daß man den leidenden Zug im Gesicht nicht mehr wahrnahm.

Warum beteiligten sie sich nicht an dem Feste, warum lachten und freuten sie sich nicht mit ihren schwarzen Brüdern?

Ach, es genügte ihnen, daß der kleine dicke Wollkopf auf dem Schoße der Mutter so herzlich lachte, so, wie es nur ein Kind kann. Die Herzen der Eltern jubelten, wenn er mit den Beinchen strampelte und die Händchen in das kurzhaarige Fell des niedlichen Hündchens krallte, das der glückliche Vater seinem Sprößling hinhielt.

Die Herzen der Eltern jubelten, wenn der Kleine mit den Beinen strampelte und so herzlich lachte.

Mutterglück, Vaterfreude! Was galt ihnen dort auf dem Hofe das Trinken, Tanzen und Lachen, sie hörten es nicht, ihr Ohr sog mit Wollust die quiekende Stimme des eigenen Kindes ein, ihr Auge weidete sich an dem Strampeln der dicken Gliederchen.

»Die Neger haben keine Seele!« Dies haben in Amerika nicht nur rohe, dumme Menschen gesagt, welche das schwarze Ebenbild Gottes als Lasttier betrachteten, auch von den Kanzeln ist dies gepredigt worden. Leicht war dieses Wort gesprochen, aber eine unauslöschliche Schmach ist damit auf seine Urheber und Verbreiter geworfen worden. Die Weltgeschichte ist eine scharfsichtige Richterin und durch Gold nicht zu bestechen. –

Zu Füßen des Negers lag eine Hündin und säugte Junge. Sie stieß ein winselndes, bittend klingendes Winseln aus und blickte ängstlich nach dem fehlenden Hündchen, das in den Händen des Negers zappelte.

Ob diese Hündin, die für ihr Junges bangte, wohl auch eine Seele besaß?

Auf die Schulter des sinnenden Zuschauers legte sich eine Hand, Hope stand neben ihm.

»Woran denkst du, Hannes?«

»Ich freue mich über dieses Bild,« umging Hannes die Frage.

»Es ist auch schön.«

Beide betrachteten, Arm in Arm, die kleine Szene, jedes mit seinen Gedanken beschäftigt.

»Ob die Hündin ihr Junges wohl ebenso lieb hat wie die Mutter ihr Kind?« fragte Hannes nach langer Pause.

»Gewiß,« nickte Hope.

»Das glaube ich nicht.«

»Warum nicht?«

»Nimmt man ihr das Junge weg, so mag sie sich wohl eine kurze Zeit lang ungebärdig betragen, aber nur eine sehr kurze Zeit – dann hat sie es vergessen.«

»Ebenso ist es bei Menschen.«

»Oho, wir trauern jahrelang um einen Toten.«

»Ein Tag oder ein Jahr, das bleibt sich gleich.«

»Wir können unser ganzes Leben lang um eine geliebte Person trauern.«

»Das findet man auch bei Tieren.«

»Du willst doch nicht etwa sagen, Hope, daß Tiere ein ebenso gefühlvolles Herz besitzen wie wir?« fragte Hannes verwundert.

»Wen meinst du mit dem ›wir‹?«

»Nun, uns Menschen.«

»Welche Menschen?«

»Dich, mich und alle anderen.«

Hope lächelte bitter.

»Man findet sehr wenig gefühlvolle Herzen unter den Menschen,« entgegnete sie, »und, wie ich während meiner Reise gesehen habe, am wenigsten unter den Christen. Kennst du die Religion der Buddhisten?«

»Nur sehr wenig.«

»Ich will dir ein Geschichtchen erzählen, welches meinem Vater passiert ist. Derselbe ging einst durch die Straßen von New-York und war, wie gewöhnlich, sehr einfach gekleidet. Da sprach ihn plötzlich ein indischer Matrose an, im langen, schmutzig-weißen Rocke, Turban und gelben Schuhen. Er mochte meinen Vater für einen armen Mann halten, oder es mochte sich jemand mit ihm und meinem Vater einen Scherz erlauben wollen, kurz, der Inder fragte in schlechtem Englisch, ob mein Vater ihm für gutes Geld einmal New-York zeigen wolle.

»Mein Vater war ein hochangesehener, geachteter Mann, er hatte sich sein Ansehen besonders dadurch zu verschaffen gewußt, daß er viel Armen- und Krankenhäuser gestiftet oder doch begründet hatte. Aus Spaß ging er auf den Vorschlag des Inders ein und spielte den Fremdenführer.

»Natürlich machte er den Orientalen ganz besonders auf die vielen Armenanstalten und Hospitäler New-Yorks aufmerksam und nannte mit Stolz die Summen, welche zu ihrer Erbauung und Instandhaltung nötig gewesen seien, und wie viele Insassen sie beherbergen konnten.

»Der Inder staunte nur immer.

»›Nicht wahr, das ist großartig?‹ fragte mein Vater.

»›In der Tat, diese Gebäude sind prächtig!‹

»Mein Vater erzählte, wieviel in New-York Gutes für Arme und Kranke getan, und was für Elend ohne diese Gebäude herrschen würde. Verwundert hörte ihm der Inder zu, nur schade, daß mein Vater dessen Staunen nicht verstand.

»›Hm,‹ sagte zuletzt der Inder, ›diese Gebäude sind ja großartig, richtige Paläste, in denen Rajahs wohnen könnten, aber sagt, was würden denn nun Eure Kranken und Armen anfangen, wenn sie nicht in solche Gebäude aufgenommen werden könnten?‹

»Einen Augenblick war mein Vater bestürzt, dann sagte er:

»›Dann müßten sie eben umkommen oder doch wenigstens Not leiden.‹

»›Bei mir zu Hause gibt es keine solche Anstalten,‹ entgegnete der Inder kopfschüttelnd, ›aber unsere Kranken und Armen brauchen keine Not zu leiden!‹ Sprach's und ging von dannen. Diesmal war es mein Vater, der vor Staunen den Mund aufriß.

»Mein Vater hatte nämlich keine Ahnung,« schloß Hope, »daß die buddhistische Religion weit menschenfreundlicher ist, als unsere christliche. In Indien wird viel mehr Nächstenliebe geübt, als bei uns, und zwar nicht, um Ehre damit zu erringen. Im stillen, ungesehen gibt man seine Gaben, hilft man Unglücklichen, und ebenso verhält es sich dort mit den Tieren. Als in Europa noch Menschen geschlachtet wurden, gab es in Indien schon großartige Tierhospitäler. Der Priester verurteilt dort den Menschen nicht, Gebete herzumurmeln, sondern dazu, soundsoviel Vögel auf dem Markte zu taufen und fliegen zu lassen, oder aber Schlachttiere zu kaufen und sie bis an ihr Ende zu ernähren, als wären es seine Kinder. Sieht ein Vater, daß sein Bube ein Tier quält, so zieht er ihn am Ohre und sagt: Das bist du, das Tier hat dieselbe Seele wie du ...«

»Das kommt daher, weil die Inder an Seelenwanderung glauben.«

»Gut. Wir aber kennen auch das Sprichwort: Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Wird jedoch bei uns, die wir uns gebildete, hochzivilisierte Menschen nennen, das Tier nicht auf eine ganz abscheuliche Weise gequält? Denke nur an Droschkenpferde, an Singvögel, an Froschschenkel, an gemästete Gänse. Pfui!«

»Mir läuft dabei das Wasser im Munde zusammen.«

»Wenn ich von den gemarterten Droschkenpferden spreche?«

»Nein, aber beim Gedanken an die gemästeten Gänse,« lachte Hannes.

»Du bist prosaisch,« schmollte Hope.

»Und du bist heute wieder einmal ganz besonders verstimmt. Deine gute Laune ist dahin ...«

»Du irrst.«

»Nein, ich sehe dir an, daß du erst vorhin wieder geweint hast.«

»Ach, Hannes,« und Hope fuhr sich mit dem Taschentuche über die wirklich etwas geröteten Augen, »wenn du wüßtest, was ich alles ...«

»Ich weiß alles, aber das ist kein Grund, zu weinen, wenn du mich wirklich lieb hast.«

»Gar nichts weißt du,« unterbrach ihn Hope schmollend. »Da setze dich hin und höre mir zu! Ich will dir etwas Schreckliches erzählen. Wir haben eben von Tierquälerei gesprochen, nun sollst du etwas von Menschenquälerei zu hören bekommen.«

»Hm, bin oft genug selbst gequält worden,« brummte Hannes und setzte sich auf einen Stuhl, während sich Hope auf dem Sofa niederließ.

»Nun, hat Mister Flexan vielleicht einen seiner Schwarzen bis aufs Blut peitschen lassen? Dann soll ihn der Teufel holen, aber ähnlich sieht's ihm.«

»Etwas viel Schlimmeres.«

»Das Fell über die Ohren gezogen?«

»So höre doch, ein Weib ...«

»Potz tausend, ein Weib hat er gemartert? Dann soll er hängen!«

»Unterbrich mich doch nicht mehr. Ich will dir etwas erzählen, was dich wirklich interessieren wird.«

»Gut, ich höre.«

»Vor allen Dingen wisse, daß ich derjenigen, welche mir das folgende erzählt hat, fest versprochen habe, es niemandem wiederzusagen.«

Hannes brach in Lachen aus.

»Sehr gut, und jetzt willst du es mir gleich wieder erzählen? So seid ihr Frauen doch alle!«

»Du hast mir viel zuviel Frauenkenntnis,« schmollte Hope, »und übrigens ist das etwas ganz anderes, wenn ich es dir wiedererzähle. Wir sollen untereinander keine Geheimnisse haben, sonst kann nimmermehr bei uns Einigkeit herrschen.«

»Du hast recht,« begütigte Hannes, »die Frau soll vor dem Manne kein Geheimnis haben und umgekehrt, und was man seiner Ehehälfte verschweigen muß, das darf man gar nicht erst anhören. Also bitte, erzähle und sei versichert, daß dein Geheimnis das meine ist.«

»Erinnerst du dich noch, einmal von mir den Namen Mistreß Forbes gehört zu haben?«

»Nein.«

»Es ist der Name meiner Tante,« fuhr Hope fort, sichtlich befangen.

»Ah, nun erinnere ich mich. Hm, viel Ehre kannst du mit dieser Verwandtschaft eben nicht einlegen. Doch das geht mich ja nichts an.«

»Aber von dieser eben will ich erzählen.«

»So sprich!«

»Du hast doch schon Miß Kenworth gesehen?«

»Wer ist das?«

»Die Erzieherin Marthas, welche hier im Hause weilt und in Korrespondenz ...«

»Mit Nick Sharp stand,« fiel Hannes ein. »Natürlich, ich habe sie mir ordentlich betrachtet, als sie mir vorgestellt wurde, nur der Name fiel mir jetzt nicht gleich ein. Sie ist es ja, durch deren Hilfe Nick Sharp, den ich mit Stolz meinen Freund nenne, dem ganzen Lügengewebe der Halunken auf die Spur gekommen ist.«

»Pst,« warnte Hope erschreckt, »nicht so laut. Du weißt, wo wir uns befinden.«

»In der Höhle des Löwen, richtig, ich muß vorsichtig sein. Diese Miß Kenworth ist eine interessante Dame, sie gefiel mir im ersten Augenblick, doch was hat sie denn mit deiner Tante zu tun?«

»Mistreß Forbes und Mistreß Kenworth sind ein und dieselbe Person,« sagte Hope leise, aber jedes Wort betonend.

Hannes war vor Ueberraschung aufgesprungen.

»Was, das wäre deine Tante?«

»Es ist meine Tante.«

»Dann ist Miß Kenworth ja auch meine Tante,« stammelte Hannes verwirrt.

Hope lächelte, obgleich sie sehr ernst war.

»Gewiß, sie ist auch deine Tante; ich glaubte aber, du würdest zuerst an etwas anderes denken.«

Hannes begann, mit großen Schritten im Zimmer auf- und abzugehen.

»Natürlich, natürlich, ich mußte meine erste Ueberraschung nur durch irgend einen Ausruf zum Ausdruck bringen. Hol' mich der –, ich denke, diese Mistreß Forbes ist ein ganz gottvergessenes Frauenzimmer.«

»War sie auch, Hannes.«

»Und nun entpuppt sie sich als ein Engel der Verfolgten. Na, Hope, dann hast du deine arme Taute entweder furchtbar verkannt oder mir gegenüber furchtbar schlecht gemacht. Eins von beiden ist sicher.«

»Mit nichten, Hannes, meine Tante war früher wirklich so, wie ich sie dir geschildert habe, ich habe sie selbst in ihrem Elend gesehen, und auch Miß Petersen weiß, welchen schändlichen Charakter sie besaß. Doch nun ist aus Mistreß Forbes Miß Kenworth geworden, mit dem alten Namen hat sie auch ihren alten Charakter abgelegt.«

»Aber wie ist denn alles gekommen?«

»Sie ist kuriert worden.«

»Mit was?«

»Erst frage: Durch wen?«

»Nun, durch wen?«

»Durch Nick Sharp.«

»Ist das ein Teufelskerl, dieser Detektiv! Aber so erzähle doch nur, Hope, wenn du alles weißt, wie dies alles gekommen ist. Hat Nick Sharp Bekehrungsversuche mit ihr angestellt?

»Ja, mit der Hundepeitsche.«

»Das sieht ihm ähnlich. Hat sie sich denn das ruhig gefallen lassen?«

»Ich habe dir schon erzählt, wie ich zusammen mit Miß Petersen in Sydney meine Tante besucht und in welchem Zustande ich sie gefunden habe, und ferner, wie Miß Petersens gutgemeinte Absicht, dem wahnsinnigen Weibe das Geld wegzunehmen, durch das Dazwischentreten ihres Geliebten verhindert wurde.«

»Ich entsinne mich noch recht gut, ich weiß sogar noch, daß dieser Geliebte von ihr Jimmy gerufen wurde und daß er beim Fortgange Ellens ihr so merkwürdige Worte zuflüsterte.«

»Ja, er sagte: Raubtiere bändigt man nicht mit guten Worten und Versprechungen, sondern mit der Peitsche, oder so etwas Aehnliches, und nun kannst du dir denken, wer dieser Jimmy war.«

»Nick Sharp?«

»Er war es.«

»Aber wie kam er dorthin? Woher wußte er von deinem Vorhaben?«

»Er spielte die Rolle Jimmys im Interesse von Ellen. Lord Harrlington hatte erfahren, daß Ellen ein Unternehmen vorhabe, welches vielleicht gefährlich ablaufen konnte, denn mit Mistreß Forbes war zuzeiten nicht zu spaßen. Er gab daher Nick Sharp den Auftrag, ihr zu folgen. Dieser erkundigte sich, wer der Geliebte des Weibes sei, suchte ihn auf und bestach ihn durch Geld, daß er sich von dem Schauplätze seiner zukünftigen Taten, womöglich für immer, entferne.«

»Aha, nun nahm Sharp das Aussehen Jimmys an und handelte als dessen Vertreter.«

»So ist es. Du weißt doch ferner, daß dieser Jimmy seiner Geliebten die Banknoten wegnahm, dieselben in die Brusttasche steckte, sie aber dem Weibe gleich zurückgab?«

»Ja. Ich konnte mir diese Handlungsweise nicht erklären.«

»Sharp behielt die richtigen Scheine, ihr aber gab er unechte, und zwar ganz plump nachgeahmte, die kein Kind als echt nahm, doch das erregte Weib merkte den Betrug nicht, es nahm die Banknoten.«

»Ach so, nun verstehe ich.«

»Sharp verließ nun das Weib. Dieses ging allein aus und winde schon nach einer Stunde wegen der falschen Banknoten arretiert. Der Detektiv setzte sich mit der Polizeibehörde in Verbindung, es gelang ihm, sie für seine Pläne zu gewinnen, und nun begann er mit meiner Tante einen regelrechten Erziehungsversuch. Sie kam erst in ein Arbeitshaus, wurde mit der schwersten Arbeit beschäftigt und mag wohl mehr Hiebe, als Essen zu schmecken bekommen haben, dann nahm Sharp sie unter seine Fuchtel, und wie sie mir erzählte, ist er fürchterlich mit ihr umgesprungen. Sie lebte bei ihrem vermeintlichen Aufseher wie eine Prinzessin, versuchte sie aber nur einmal, in ihr früheres Leben zurückzufallen, so hat Sharp sie behandelt wie eine Nonne, welche wegen unsittlichen Lebenswandels bestraft wird. Sie bebt noch jetzt, wenn sie nur daran denkt. Endlich war sie gebrochen, sie wagte nicht mehr, sich ihrem Peiniger zu widersetzen, sie gehorchte ihm aufs Wort, und Sharp muß sich noch anderer Mittel bedient haben, ihren Willen dem seinigen unterzuordnen – wie es ja solche gibt – kurzum, sie war ihm gefügig, er konnte von ihr verlangen, was er wollte, sie war eben nur ein willenloses Werkzeug in seiner Hand.«

»Sharp wußte, daß Eduard Flexan seinem Onkel oder vielmehr seinem Vater eine Gouvernante für Martha »zusenden wollte welche einmal Mister Flexan überwachen und dann auch Martha in strenger Obhut halten sollte, denn Martha war ja zur Erbin Ellens bestimmt. Sie ist die Tochter von Eduard Flexan und Sarah Morgan, das weißt du ja nun.«

»Eine saubere Brut.«

»Sollen die Kinder für die Sünden ihrer Eltern büßen?« fragte Hope vorwurfsvoll.

»Nein, nein, Martha macht überhaupt einen angenehmen Eindruck auf mich.«

»Auch ich hatte sie lieb vom ersten Augenblick, da ich sie gesehen. Doch genug: Miß Kenworth war Sharp persönlich bekannt. Es war dem schlauen Detektiven ein leichtes, die für diese bestimmten Orders abzufangen, Miß Kenworth selbst verschwinden zu lassen und an ihre Stelle meine Tante zu schieben. Eine gewisse Aehnlichkeit begünstigte die Verwechslung, eine Erkennung durch Eduard war nicht zu befürchten, denn dieser mußte sich immer im Auslände aufhalten, weil er hinter den Vestalinnen her war. Miß Kenworth, oder vielmehr meine Tante, hat ihre Aufgaben glänzend gelöst, ohne ihre Hilfe wären wir auf jeden Fall dem Untergange geweiht gewesen, und außerdem hat sie bewiesen, daß sie dank Sharps Erziehungsmethode ein anderes Leben begonnen hat.«

»Ich verstehe nun. Kehrt sie in den Kreis ihrer Verwandten zurück, zu denen auch ich jetzt zähle?«

»Würdest du zögern, sie in deiner Gesellschaft leben zu lassen?«

Hannes lachte kurz auf.

»Ich? Ich wüßte nicht warum. Du solltest doch wissen, daß ich über Vorurteile erhaben bin.«

»Ebenso denkt Ellen. Sie hat meiner Tante ein Asyl in ihrem Hause angeboten, und sie hat es dankbar, mit Freudentränen im Auge, angenommen. Sie fühlt sich wie neugeboren, aber allein will sie bleiben, niemanden mehr sehen, der sie an ihre Vergangenheit erinnert, ausgenommen Ellen. Sie ißt übrigens nicht das Gnadenbrot, sie ist noch immer reich zu nennen.«

»Unter solchen Umständen würden es viele vorziehen, zwar unter anderem Namen zu leben, aber nicht verborgen.«

»Daran erkennt man eben, daß bei meiner armen Tante eine wirkliche Sinnesänderung eingetreten ist. Wohl ihr, daß diese stattgefunden hat! Doch laß dir nicht merken, was du weißt! Tue nicht, als ob sie deine Verwandte wäre! Nenne sie einfach Miß Kenworth und behandle sie wie eine Fremde. Unerkannt fühlt sie sich am wohlsten, wir wollen ihr das schwer errungene Glück nicht wieder rauben.«

Hannes versprach es.

Nach kurzem Klopfen trat Ellen herein.

»Warum so allein hier?« rief sie.

»Wir sind nicht allein.«

»Nun ja,« lächelte Ellen, »Liebende fühlen sich nie einsam, aber Sie werden erwartet. Unsere Freunde sind bereit, sich auf dem Hofe unter die Fröhlichen zu mischen, und Sie dürfen sich nicht ausschließen.«

»Das wollen wir auch nicht! Komm Hope, wir werden uns noch einmal lustig machen, ehe wir Amerika, vielleicht für immer, verlassen, und wenn wir uns unter den Schwarzen drehen, dann wollen wir denken, wir feien in Mgwana, bei jenem Feste, wo wir in der Palmengrotte unsere Flucht verabredeten und das Heiratsprojekt deines Bruders und Miß Petersens zuschanden machten.«

Ellen hielt das lachende Pärchen zurück.

»Noch eins! Wissen Sie, wer die Person war, welche auf Martha und Miß Kenworth einen Raubanfall machte?«

»Ein affenähnlicher Idiot mit klugem Blick, plumpen, aber zarten Händen, der Pferde zureiten wollte,« lachte Hannes.

»Es war Eduard Flexan.«

»Alle Wetter.«

»Ja, er hielt sich hier auf und hatte jedenfalls nichts Gutes im Sinn. Unsere Ankunft hat seine Pläne gestört. Nick Sharp ist bereits hinter ihm her, und wir hoffen, daß der Flüchtling dem Detektiven nicht entgeht. Er ist der letzte, vor dem wir uns in acht zu nehmen haben.«