|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Umgegend der Besitzung von Miß Petersen bot ein trauriges Bild des Verfalls. Nur wenige Felder waren mit Mais und anderen Körnerfrüchten bestellt, auch die Tabak- und Kaffeeplantagen waren wohlerhalten; dagegen waren die meisten anderen Felder verwüstet und die grünen Halme niedergetreten, als wäre eine Schlacht hier geschlagen worden.

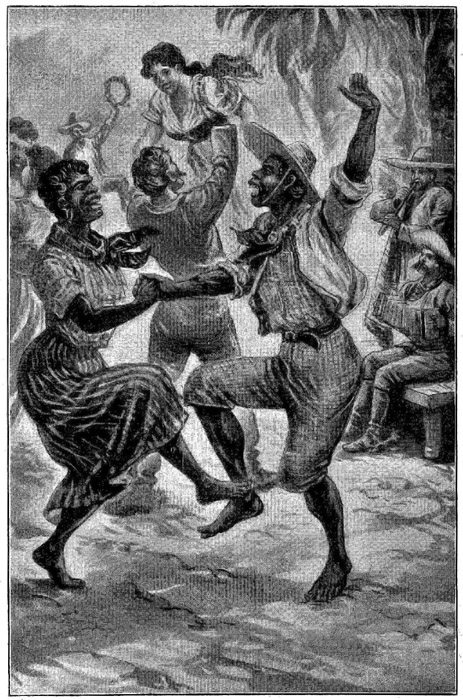

Auf dem Hofe des herrschaftlichen Hauses herrschte im Gegensatze zu diesem Bilde der Verwüstung fröhliches Leben; zahllose Neger tanzten und sprangen umher, schrien und sangen und vertilgten so nebenbei ungeheure Mengen von gebratenem Rindfleisch und leerten ganze Fässer eines wohlschmeckenden Getränkes, das ihre Lustigkeit noch steigerte.

In einiger Entfernung waren für sich die Weißen der Plantage versammelt, ebenfalls zur Feier eines Festes: Aufseher von freien, für Geld arbeitenden Negern, keine Sklaventreiber, ferner Handwerker, Diener und dergleichen, wie sie auf einer Hazienda stets vorhanden sind, und schließlich eine stattliche Anzahl von Cow-boys, denn diese ließen ein Fest niemals ungefeiert vorbeigehen. Sie wußten auch immer die Feststimmung zu erhöhen.

Schon schnallten die abenteuerlichsten Gestalten mit den kupferbraunen, verwitterten Gesichtern, den halbzerfetzten Anzügen, welche sie weder wechseln, noch ausziehen – das Hemd nicht ausgenommen – bis sie vom Leibe fallen, mit den pfundschweren Sporen und dem kostbaren Revolver im Gürtel, an welchen sie all ihren Reichtum verschwenden, schon schnallten diese wilden Gesellen den Leibriemen enger, um im Wettlauf die Schnelligkeit der Füße zu messen. Strecken wurden abgeschritten, damit sich die besten Springer zeigen konnten. Halbwilde Mustangs wurden herbeigeführt, an denen sie ihre Reitkunst zeigen wollten, und, nicht zu vergessen, auch nach Zielen wurde schon gesucht, welche die sichere Revolverkugel treffen sollte.

Abends gab es Am Abend gab es Tanz, und waren nicht genug weiße Ladies vorhanden, so mußten die schwarzen herhalten.

. Waren nicht genug weiße Ladies vorhanden, so mußten die schwarzen herhalten, heute war Weib eben Weib, die schwarzen, mit Oel gesalbten Dirnen tanzten auch nicht schlecht, die Cow-boys nahmen sie noch lieber in den Arm, als die weißen, denn mit ihnen konnten sie nach Herzenslust sich drehen und meterhohe Sprünge machen, ohne daß die Tänzerin schrie oder gar in Ohnmacht fiel. Die drei Zoll langen Sporen aus echtem Silber konnten dabei manchmal gefährlich werden, aber was fragten die Cow-boys oder Schwarzen danach? Lustig, lustig! Feste sind auf der Hazienda rar.

Wenn die Fackeln den Hof erleuchteten, dann mischten sich wohl auch die höheren Beamten der Plantage unter die Tanzenden. Jetzt saßen sie nebst ihren Frauen in dem Herrenhause und feierten den großen Tag auf eine stillere und feinere Weise als jene.

Was aber hatten die niedergetretenen Felder mit diesem Feste zu tun?

Die Baumwollenlese war vorüber. Der zarte, flockige Stoff lag, in mächtige Ballen verpackt und schon gewogen, an der Seite des Hauses. Die Schwarzen hatten die Felder der Baumwolle beraubt, daher waren sie zertreten, daher wurde heute eine Art Erntefest gefeiert.

Als die Felder noch in ihrem weißen Schmucke geprangt, hatte ein Händler bereits die Ernte gekauft; heute morgen waren die Ballen gewogen worden, und jetzt zahlte der Kaufmann, der Agent einer Baumwollfirma, dem Haziendero die bedungene Summe aus.

Das Geschäft mußte schon erledigt sein, denn ein Wagen stand vor der Tür und wartete des Agenten, der vor der Abfahrt noch eine Erfrischung zu sich nahm.

Jetzt trat er aus dem Hause. Mister James Flexan begleitete ihn, ein Gruß mit der Hand, und der Wagen rollte davon. Einige Tage später trafen lange Wagenreihen ein und holten die gekaufte Baumwolle ab.

Es war eine brillante Ernte gewesen und der erzielte Preis ein guter, sonst hätte Flexan die Arbeiter nicht so freigebig traktiert.

Die unteren Beamten, die in die Geschäftsgeheimnisse ihres Herrn nicht eingeweiht waren, ergingen sich in Schätzungen. Der eine meinte, die Verkaufssumme betrüge 50 000 Dollar, der andere lachte darüber und sprach von höchstens 30 000, während wieder ein anderer die Baumwolle gar auf 100 000 Dollar taxierte.

Schließlich machte ein Diener dem Streit ein Ende. Er hatte, wie es Diener mit Vorliebe tun, an der Tür des Geschäftszimmers gelauscht und nannte die Summe von 80 000 Dollar, für welche Flexan die Baumwolle an den Händler losgeschlagen habe.

Nun folgte allgemeines Erstaunen; besonders sperrten die unwissenden Cow-boys den Mund auf. Sie konnten die Höhe dieser Summe nicht fassen; sie mußten sich auf eine andere Weise davon einen Begriff machen, ungefähr so, wie es Kinder tun.

Einer der Cow-boys trat zu einem Aufseher, welcher viel mit Schreiben und Zählen beschäftigt war – das heißt, er machte bei jedem vollgepackten Ballen einen Strich ins Buch – und klopfte ihm auf die Schulter.

»Mister Giberne, Ihr könnt doch rechnen?« fragte der verwitterte Geselle.

»Gewiß, Fred, was willst du ausgerechnet haben?« entgegnete der Aufseher würdevoll und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus der Tasche.

»Dann sagt mir 'mal, wieviel Glas Whisky kann ich mir für 80 000 Dollar kaufen!«

»Das Glas zu 5 Cents?«

»Natürlich, der ist der beste.«

»Die Rechnung ist ganz einfach, für einen Dollar bekommst du 20 Glas. Nicht?«

»Stimmt.«

»Nun mache ich bei jedem Glase einen Strich, bis 20 voll sind, dann fange ich wieder von vorn an, und wenn ich 80 000 mal 20 Striche gemacht habe, zähle ich alle zusammen, und dann muß ich gerade so viele Striche erhalten, als man für 80 000 Dollar bekommt.«

»Wahrhaftig, das ist ganz einfach.«

Der rechengewandte Aufseher begann nun, in seinem Notizbuch einen Strich neben dem anderen zu machen, dabei laut zählend. Der Cow-boy sah ihm zu.

»Das erste Hundert. Die Seite ist ziemlich voll, nun drehe ich um und rechne auf der zweiten Seite weiter, damit die Rechnung übersichtlich bleibt. Eins, zwei, drei ...«

»Euer Notizbuch da hat ungefähr 80 Seiten,« sagte da neben ihm der neugierige Diener von vorhin, der zu ihnen getreten war und dem Zählenden mit pfiffiger Miene, die Hände in den Taschen der betreßten Hose, zusah, »folglich könnt Ihr nur 8000 Striche da hineinkritzeln, Mister Giberne, und folglich habt Ihr 200 solcher Notizbücher nötig, ehe Ihr die Whiskys ausgerechnet habt.«

Bestürzt ließ der Rechnende den Bleistift sinken.

»Ist das wirklich wahr?«

»Gewiß ist das wahr.«

»200 Notizbücher sind ein bißchen viel, so viele habe ich nicht.«

»Ihr müßt sie aber haben, wollt Ihr das Rechenexempel nach Eurer Weise lösen.«

»Könnt Ihr es vielleicht kürzer machen?« fragte der Aufseher spitz.

»Ich kann's wohl. Für 80 000 Dollar bekommt Ihr, das Glas zu 5 Cents gerechnet, über 1 ½ Millionen Gläser Whisky, Fred.«

»Dan, o Dan,« schrie dieser einem anderen Cowboy zu, »1 ½ Millionen Gläser können wir dafür trinken.«

Der gerufene Cow-boy kam eiligst herbeigelaufen.

»Nur 1 1/2? Unsinn!«

»1 ½ Millionen, Schafskopf,« lachte der Diener.

»Was ist das, eine Million?«

»Ich weiß auch nicht,« sagte Fred, »es muß aber sehr viel sein.«

»Eine Million ist tausendmal tausend,« belehrte sie der Diener.

»Da wissen wir gerade soviel wie vorher.«

Der Diener deutete nach dem blauen Himmel.

»Seht Ihr die Sterne am Himmel?«

Die beiden blickten nach oben und brachen gleichzeitig in ein Gelächter aus.

»Ihr wollt uns wohl foppen, Jeremy, am Tage stehen doch keine Sterne am Himmel.«

»Aber in der Nacht doch.«

»In der Nacht natürlich, wenn keine Wolken oben sind.«

»Habt Ihr sie schon einmal gezählt?«

»Die Sterne, nee!«

»Ich kann nur bis zehn zählen, dann fange ich immer wieder von vorn an,« gestand Dan freimütig.

»Aber ich habe sie gezählt,« gestand Jeremy ernsthaft.

»So? Verdammt harte Arbeit das! Wieviel sind es denn eigentlich?«

»Es sind 100 000, eigentlich 34 mehr, aber die sind so klein, daß man erst eine Brille aufsetzen muß, ehe man sie sehen kann. Die Kometen zählte ich nicht mit, weil die immer hin- und herfahren.«

Fred musterte nachdenklich den Himmel, an dem jetzt die Sonne strahlte.

»Also 100 000 Sterne hängen da oben,« meinte er, »ja, ja, ich habe mir immer gedacht, daß es ungefähr soviel sein müßten. Und dann wünschte ich mir, es wären lauter Gläser mit Whisky, und ich könnte sie allein aussaufen.«

»Ja, wegen des Whiskys,« fuhr Jeremy fort. »Gesetzt nun den Fall, jeder Stern wäre ein Glas Whisky, so müßtet Ihr jeden Stern 16mal leer trinken, ehe Ihr mit 1 ½ Millionen Glas fertig wäret.«

»Gottsdonnerwetter,« rief Dan und kratzte sich hinter den Ohren. »16mal soviel wie alle Sterne! Das ist ja ungeheuer!«

»Hm, in wieviel Wochen könnte ich das wohl austrinken?« fragte der wißbegierige Fred weiter.

»Das kommt darauf an, wieviel Ihr jeden Tag trinkt.«

»Nun,« schmunzelte der Cow-boy, »ich kann schon eine ganz hübsche Portion Whisky vertilgen, das heißt, Geld muß ich dazu haben.«

Der Diener war in den Zahlen bewandert, er konnte leicht eine kleine Kopfrechnung machen.

»Ich will annehmen, Ihr wollt die 80 000 Dollar innerhalb eines Jahres in Whisky anlegen,« sagte er nach kurzem Ueberlegen, »so wäre dazu nötig, wenn nur einer trinkt, daß er jeden Tag ungefähr 4383 Glas trinkt.«

»4383 Glas? Jeden Tag?« riefen die Cow-boys erstaunt.

»Ja, oder jede Stunde etwa 183 Glas, das heißt, Tag und Nacht, immerfort, ohne Unterbrechung.«

Jetzt kratzte sich auch Fred hinter den Ohren.

»Na, das ist ein bißchen zu stark. Zwanzig Dollar habe ich auch schon mal an einem Tage für Whisky verbraucht, als ich abbezahlt worden war ...«

»Das sind erst 400 Glas,« unterbrach ihn Jeremy.

»Aber da tranken Frauenzimmer mit, die wie die Löcher saufen konnten,« fuhr Fred fort, »und betrogen bin ich auch wenigstens um die Hälfte worden.«

»Was meint Ihr wohl, Dan, wieviel könntet Ihr jeden Tag trinken?«

»Nun, eine ganz hübsche Masse.«

»Hundert am Tag?«

»Das ist schon ziemlich viel.«

»Pah, das sind nur in der Stunde vier.«

»Ach so. Natürlich, die kann ich trinken.«

»Gut, so müßtet Ihr ungefähr 43 Jahre trinken, ehe die 1 ½ Millionen Glas alle wären.«

»Herrgott, da stürbe ich ja, ehe ich fertig wäre.«

»Ich glaube, Dan, Ihr wäret schon nach der ersten Woche tot,« lachte Jeremy laut auf und schritt dem Hause zu, wo er eigentlich Gäste bedienen sollte.

Die Cow-boys konnten sich aber noch lange nicht beruhigen, um so weniger, da sie nun wußten, welch große Summe ihr Herr soeben von dem Agenten erhalten hatte.

Das Beispiel mit den Whiskys und dem Sternenhimmel, den Jahren und Tagen war von dem Diener gut gewählt worden, erst jetzt hatten die Cow-boys einen Begriff, welchen Wert 80 000 Dollar repräsentierten. Anschauungsunterricht nennt man das. Mancher wird über das kindliche Begriffsvermögen dieser Cow-boys lachen, aber geht es uns bei höheren Summen nicht ebenso?

Was sind fünf Milliarden Franken? Man kann sich keinen Begriff davon machen, wenn ihr Wert nicht durch einfache Anschauung vor Augen geführt wird. Hat jemand schon einmal eine Million Mark in Silberstücke aufgestapelt gesehen? Es gibt derartige Schaustücke, natürlich nur aus Pappe oder Holz, mit Silberpapier überzogen, hergestellt. Um eine Million in Markstücken aufzuzählen, würde man ungefähr zweihundert Stunden gebrauchen.

Die Cow-boys berieten noch lange, was sie tun würden, wenn jene Summe ihnen gehörte. Die unglaublichsten Pläne kamen zum Vorschein. Nur auf den Einfall geriet keiner, die Summe auf die Bank zu tragen.

»Kurz und gut,« sagte zuletzt Dan, »wenn ich Mister Flexan wäre, ich würde noch heute nach der Stadt reiten und alles auf den Kopf stellen. Juchhe, das sollte einmal ein Fest werden!«

»Und ich würde meinen Revolver mit Diamanten besetzen lassen,« entgegnete Fred, »wenn ich Geld brauche, dann kann ich einen nach dem anderen verkaufen. Erst aber würde ich mir ein neues Hemd kaufen, meins fängt an wie Zunder zu reißen.«

Die Aufmerksamkeit der Cow-boys wurde auf etwas anderes gelenkt. Der Gruppe näherte sich von dem Fenztor eine Gestalt, deren sonderbares Aussehen den Präriereitern Rufe des Staunens und des Ekels entlockte.

Es war die aufgedunsene, haarlose, entsetzlich aussehende Gestalt von Eduard Flexan.

Die Neger, welche er passieren mußte, wichen scheu vor ihm zurück, die Weiber kreischten laut auf und hielten sich Tücher vors Gesicht, um diese Mißgestalt nicht sehen zu müssen, und ebenso wurden die Kinder versteckt, damit ihnen der böse Blick nicht schade.

Flexan schritt dem Eingang zum Hause zu, mußte aber dabei zwischen den Cow-boys hindurch.

Diese kannten keine Furcht vor dem mißgestaltenen Menschen, im Gegenteil, sie betrachteten sich denselben recht genau und trieben Spott mit ihm.

»Hei, der hat wohl seine Haare irgendwo liegen lassen,« lachte einer.

»Ein reizendes Gesicht,« sagte ein anderer. »Heh, Kitty, möchtest du ihn nicht einmal küssen?«

»Er hat keine Zähne im Mund und hat sich doch so dick gefressen.«

So gab jeder seinen Witz zum besten.

Schon hatte Eduard Flexan die Bande fast hinter sich, als ein Diener einem Cow-boy, Dan, etwas zuflüsterte, worauf dieser sofort vor Flexan trat und ihm den Weg versperrte.

Der Cow-boy mußte das Amt des Dieners übernehmen, weil sich dieser vor der Mißgestalt fürchtete.

»Heh, Fremder, wohin wollt Ihr?«

»Ins Haus, wie Ihr seht,« kam es heiser und krächzend aus Eduards zahnlosem Munde.

»Hahaha, das klingt ja gerade, wie die Vogelknarre auf dem Maisfelde,« lachte es im Chor.

Eduards Augen schossen Blitze auf die Umstehenden, doch sie wurden nicht beachtet.

»Was habt Ihr dort zu tun?« setzte Dan sein Verhör fort.

»Das geht Euch nichts an.«

»Oho. Ich werde Euch gleich zeigen, ob ich das Recht habe, zu fragen oder nicht. Antwort, Bursche! Was habt Ihr im Hause zu suchen?«

Flexan hielt es für geraten, zu antworten.

»Ich will den Herrn sprechen.«

»Den Herrn? Ihr Krüppel? Was habt Ihr denn mit ihm zu unterhandeln?«

Flexan entgegnete nichts; haßerfüllt blickte er den vor ihm Stehenden an.

»Wollt Ihr ihm ein Haarwuchsmittel verkaufen?« höhnte Dan unter dem Gelächter der anderen weiter.

»Das geht Euch nichts an,« wiederholte Flexan.

Dan schien Lust zu haben, dem Fremden eins zu versetzen, er holte bereits mit der Hand zum Schlage aus.

»Greif ihn nicht an, er könnte beißen!« lachte ein Cow-boy. »Sieh, wie er schon das Maul aufsperrt.«

»Laß ihn tanzen!« rief ein anderer.

»Laß ihn tanzen!« klang es von allen Seiten.

Die Cow-boys vertreiben sich, wenn sie nicht der Bewachung von Rinderherden oder dem Bändigen wilder Pferde obliegen, die Zeit mit recht niedlichen Spielen. Ihre Rücksichtslosigkeit kennt dabei keine Grenzen. Besonders, wenn sie nach ihrer Entlohnung das Geld in Städten durchbringen, erlauben sie sich untereinander und selbst Fremden gegenüber die rohesten Scherze. Die Teilnahmlosigkeit des Amerikaners an dem Lose seiner Mitmenschen ist daran mit schuld.

Mit Vorliebe schießt der Cow-boy einem Fremden die Hacken von den Stiefeln; geradezu lebensgefährlich – wenn auch die anderen schon schlimm genug ablaufen können – ist aber der Spaß, den sich der Cow-boy mit dem erlaubt, welchen er für einen »Grünen« hält.

Er tritt vor ihn hin, den Revolver in der Hand, und befiehlt ihm, zu tanzen. Kommt der Betreffende der Aufforderung nicht sofort nach, so streift eine Kugel seine Stiefelspitze. Natürlich hebt er schleunigst sein Bein, aber schon bedroht die Revolvermündung den anderen Fuß, der nun auch gehoben wird. So entsteht ein Tanz, ein fortwährendes Hin- und Herspringen.

»Dance higher, my boy – tanze höher, mein Bursche,« ruft der Cow-boy und sendet eine Kugel nach der anderen aus seinem »Sixshooter« direkt unter die Füße des Tanzenden, weshalb dieser immer höher springt.

Dan sollte also den Mann auf diese Weise tanzen lassen, und sofort hielt er seinen Revolver in der Hand.

»Tanz', tanz'! Lustig! Heute muß gesprungen werden,« rief er und senkte den Revolver.

Flexan lachte heiser auf und blieb ruhig stehen.

»Wie, du willst nicht tanzen? Tanz', sage ich dir!«

Sein Revolver knallte, und eine Kugel streifte die Spitze von Flexans Schuh, ein Stück Leder mit fortnehmend.

Doch Flexan tanzte nicht, wohl aber hatte er mit einem blitzschnellen Griff die den Revolver haltende Hand gepackt, die andere Faust gab dem Cow-boy einen Schlag ins Gesicht, der ihn blutüberströmt und besinnungslos zu Boden warf.

»Dies die Bezahlung für deine Tanzlektion,« rief Flexan und griff nach dem entfallenen Revolver.

Einen Augenblick standen die Cow-boys wie erstarrt über das kecke Auftreten des Fremden, dann aber brach es mit einem Male von allen Seiten los.

Ehe Flexan den Revolver noch ergriffen hatte, wurde er schon gepackt. Diese Männer ekelten sich nicht, ihn anzugreifen. Seine Häßlichkeit war ihm also kein Schutz, im Nu war er überwältigt und sollte sofort dafür bestraft werden, daß er, ein Fremder, den Cow-boy niedergeschlagen hatte.

»Hängt ihn, hängt ihn! An den Baum mit ihm!« brüllte es von allen Seiten, und schon waren wenigstens zehn Lassos bereit, um den Hals des Mannes gelegt zu werden.

Die Freunde des zu Boden geschlagenen Cow-boys wollten kurzen Prozeß machen. In der nächsten Minute schon hätte Flexan an einem Ast zwischen Himmel und Erde geschwebt, wenn ihm nicht Hilfe erschienen wäre.

»Ihr wollt doch den armen Mann nicht aufhängen, was hat er denn getan?« rief ein feines Kinderstimmchen, und durch das rohe Volk drängte sich ein etwa achtjähriges Mädchen, dessen Kleidung verriet, daß es ins Herrenhaus gehörte.

Beim Klange dieser Worte sanken die erhobenen Arme herab, die Schlinge um den Hals des Fremden lockerte sich von selbst wieder, und nur die Hände, welche Flexan festhielten, ließen im eisernen Griffe nicht nach.

»Was hat denn der arme Mann getan?« wiederholte die Kleine, halb entrüstet, halb mitleidig.

Fred übernahm die Rolle des Sprechers.

»Er hat einen von unseren Kameraden niedergeschlagen,« entgegnete er finster und doch unterwürfig. »Seht nur, Miß, wie Dan blutet.«

Der Cow-boy kam wieder zur Besinnung, er hob den Kopf und schaute sich unwirsch um.

»Gottsdonnerwetter,« rief er, »träume oder wache ich? Hat der Kerl, den ich tanzen lassen wollte, mir denn wirklich eins auf die Nase gegeben?«

»Du wolltest ihn tanzen lassen, Dan?« fragte das kleine Mädchen.

»Natürlich, es muß doch lustig hier zugehen.«

»Und hast ihn geschossen?«

»Seine Schuhspitze habe ich nur gestreift.«

Das Mädchen musterte die Füße des Festgehaltenen.

»Dann ist dir recht geschehen, wenn er dich dafür geschlagen hat,« rief sie unwillig. »Und ihr da, laßt den Mann los! Ihr sollt ihm nichts tun, ich will es nicht!«

Die Männer zögerten doch, ihr Opfer ohne weiteres fahren zu lassen. Die Cow-boys waren unabhängig, sie gehorchten niemanden und arbeiteten nach Gutdünken. Nicht einmal ihr eigener Herr durfte ihnen schroff befehlen, wollte er nicht riskieren, daß sie ihn alle gleichzeitig verließen, wodurch er in einer Nacht alle seine halbwilden Rinderherden einbüßen konnte.

Aber so energisch das kleine Mädchen auch auftrat, nahmen sie es ihm doch nicht übel.

»Fred, wenn du den Mann nicht freigibst, so ist es mit unserer Freundschaft aus,« rief das Mädchen wieder mit vor Aufregung gerötetem Gesicht.

Der Cow-boy lachte fröhlich auf.

»Das ist etwas anderes, dieser Gefahr will ich mich nicht aussetzen. Heda, laßt den armen Teufel los! Dan mag dann selbst mit ihm abrechnen.«

»Das wird Dan nicht,« rief aber die Kleine dazwischen. »Nicht wahr, Dan, mir zuliebe wirst du diesen Mann in Frieden lassen?«

»Wie Ihr wünscht, Miß,« lachte der Cow-boy, sich das Blut aus dem Gesicht wischend, »mag er denn zur Hölle fahren. Mich geniert so ein kleiner Puff nicht weiter, die Pferde haben mir manchmal schon anders zugesetzt.«

»So ist es brav gesprochen. Dann sollst du auch etwas haben, was ich dir aus der Stadt mitgebracht habe.«

Flexan wurde freigelassen, die Cow-boys dachten an keine Rache mehr. Ihr Zorn war ebenso schnell wieder verraucht, wie er entstanden war.

Die kleine Herrin wandte sich jetzt an Flexan.

Dieser hatte keine Angst verraten, obgleich sein Leben bedroht gewesen, er hatte seine Augen nur starr auf das zarte, kleine Mädchen geheftet gehabt. Er kannte sie wohl, es war Martha, seine Tochter, mit welcher er und sein Vater, der ihn für seinen Neffen ausgab, ebenfalls verbrecherische Absichten gehabt hatten.

»Wohin wollt Ihr?« fragte Martha, jetzt aber viel scheuer, denn sie fürchtete sich vor der entsetzlich aussehenden Gestalt.

Flexan antwortete nichts; er stierte die zierliche Erscheinung stumm an, und ein immer stärkeres Grinsen prägte sich in seinem Gesicht aus, dieses noch häßlicher machend; entstellt doch ein höhnisches Lächeln selbst das schönste Antlitz.

»Wohin wollt Ihr?« wiederholte Martha, allen ihren Mut zusammenraffend.

Immer erfolgte noch keine Antwort.

»Ist der Mann stumm?« wandte sich das kleine Mädchen an einen Cow-boy.

»Unsinn, vorhin konnte er wie eine Nachteule schnarren, aber man verstand ihn deutlich. Der Schreck wird ihm so in die Glieder gefahren sein, daß er die Sprache verloren hat.«

»Was wollte er denn?«

»Ins Haus hinein, aber wir duldeten es nicht. Wenn nicht einmal wir hineindürfen, so braucht solch ein Bursche es erst recht nicht.«

Martha dachte anders.

»So geht ins Haus, Fremder, wenn Ihr jemanden sprechen wollt. Aber nicht da durch das Hauptportal, geht hinten herum durch die Seitenpforte.«

»Martha, Martha,« rief eine Stimme.

»Ich komme,« entgegnete das Mädchen und lief nach dem Hauptportal, in welchem eine Dame stand, die der Kleinen winkte.

Die Cow-boys kümmerten sich nicht mehr um den Fremden, Weiber brachten Körbe mit Nahrungsmitteln angeschleppt, und diesen wendeten sie jetzt ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu.

Flexan blickte der Kleinen nach, bis sie verschwunden war; vielleicht beschäftigte er sich auch mit der Dame, denn bei ihrem Anblick hatten seine Züge einen eigentümlichen Ausdruck angenommen, und seine Augen schossen Blitze.

Er murmelte etwas Unverständliches und schritt dann um das Haus herum, der ihm von Martha bezeichneten Pforte zu. Er brauchte nicht erst nach dem Wege zu fragen, er kannte sich ja hier aus. Der einstige junge Herr hielt seinen Einzug, unerkannt, mißgestaltet, verachtet, schlimmer als ein Bettler, den er beneidete.

Eduard Flexan hatte um diese Zeit einen ganz anderen Einzug erwartet, er hatte geglaubt, Martha wäre die Besitzerin all dieser Güter, und er, der Vater, würde im Triumph empfangen werden.