|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine bessere Fahrt hätten sich die drei Schiffe nicht wünschen können, der Wind war immer gut, und so näherten sie sich schnell dem Ziele, New-York.

Schon waren die westindischen und Bahama-Inseln passiert, und noch immer hatten sie sich nicht auch nur ein einziges Mal außer Sicht verloren. Am Tage konnten sie sich stets mit bloßem Auge erkennen, in der Nacht leuchteten ihnen die Schiffslichter.

Nach etwa acht Tagen waren sie nur noch 500 Meilen von New-York entfernt, wie sie sich einander freudig zusignalisierten, und diese Strecke hätten sie bequem in zwei Tagen zurücklegen können, wenn der Wind nicht umgesprungen wäre. Bisher aus Süden, von hinten kommend, blies er eines Morgens von Westen. Es war also immer noch ein guter Wind, aber so schnell, wie bisher, konnten sie doch nicht mehr fahren, die Segel mußten seitwärts stehen und das Steuerruder ganz schräg nach Backbord gestellt werden.

Sie waren jetzt Seeleute genug, um aus allen Anzeichen, Vögeln, Fischen und Temperaturverhältnissen erkennen zu können, daß dieser Wind tagelang, ja vielleicht wochenlang anhielt. Doch das schadete nichts.

Da fuhr die ›Hoffnung‹ näher heran und ließ den Wimpel flattern, zum Zeichen, daß sie eine Unterredung wünsche.

Die beiden anderen Schiffe gaben das Gegensignal.

»Persönlich, Schiff an Schiff,« signalisierte die ›Hoffnung‹ weiter.

Die Herren und Damen wunderten sich nicht wenig darüber, daß Hannes wünschte, die Schiffe sollten nebeneinander zu liegen kommen.

Dazu war viel Arbeit nötig. Alle Segel mußten festgemacht werden, und zwar langsam, eins nach dem anderen, um die Schiffe anzuhalten und zugleich so zu dirigieren, daß sie nebeneinander zu liegen kamen. Die Schiffe wurden vollkommen in der Fahrt gehemmt. Es vergingen Stunden, ehe sie die alte Geschwindigkeit wiedererlangten.

»Warum?« fragten die Engländer noch einmal an, während die ›Vesta‹ schon dem Beispiele der ›Hoffnung‹ folgend, die Segel reffte.

»Ich will Sie persönlich sprechen,« lautete die kurze Antwort.

Auch der ›Amor‹ ließ die Segel reffen, außerdem wurde noch Dampf aufgemacht, um leichter manövrieren zu können.

»Mister Vogel hätte uns in einem Boote besuchen können, wenn er uns ohne Benutzung der Flaggen sprechen will,« meinte Hastings etwas ärgerlich.

»Es muß von Wichtigkeit sein,« entgegnete Harrlington.

»Das macht auch nichts.«

»Nun, wir wollen seinem Wunsche folgen, unnötig wird er uns nicht bemühen.«

Eine Stunde später lag die ›Hoffnung‹ zwischen der ›Vesta‹ und dem ›Amor‹ fest.

Noch war die Verbindung nicht ganz hergestellt, als schon von beiden Seiten die Frage erscholl, was es mit Hannes' Wunsch für eine Bewandtnis habe.

»Wieder ein Abschied.«

»Wie? Abschied?«

»Hope und ich haben unseren Plan geändert,« erklärte Hannes. Mir fahren nicht nach New-York, sondern östlich, nach Deutschland.«

»Aber warum denn nun mit einem Male?«

»Der Wind ist daran schuld. Bei diesem Westwinde können wir in 10 bis 14 Tagen in Deutschland sein.«

»Nein, ich bin schuld daran,« sagte Hope, welche recht niedergeschlagen schien. »Fragen Sie nicht weiter, warum. Kurz und gut, ich bat Hannes, sein Ziel zu ändern, und er gab mir nach. Ich bitte, mir deswegen nicht zu zürnen.«

Hope sagte noch, daß sie zwar anfangs, als sie mit den Vestalinnen immer zusammen war, von deren Unternehmungslust angesteckt worden wäre, während der einsamen Meerfahrt aber hätte sie ihren Entschluß, mit nach New-York zu fahren, bereut. Sie zöge vor, sich direkt in ihre zukünftige Heimat zu begeben.

Dagegen ließ sich nichts machen, es mußte abermals Abschied genommen werden. Dieser geschah in herzlichster Weise, man versprach, wenn es irgend möglich, sich einmal wiederzusehen, auf keinen Fall aber sich ohne gegenseitige Nachricht zu lassen.

Williams mußte seinem Witz noch einmal Luft machen, er nahm seinen ehemaligen Diener zur Seite.

»Lassen Sie sich nicht gar zu sehr unter den Pantoffel bringen,« raunte er ihm zu, »Sie sind auf dem besten Wege dazu.«

So leise die Worte auch gesprochen waren, der nicht weit davon an der Brüstung lehnende Chaushilm hatte sie vernommen und lachte laut auf.

»Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Marquis, merken Sie sich das,« rief Hannes. »Sie werden an Miß Sargent eine Nuß zu knacken bekommen. Nichts für ungut,« fuhr er dann lachend fort, dem Marquis herzlich die Hand schüttelnd, »ich habe Ihnen früher manchen bösen Streich gespielt, aber wir scheiden doch als Freunde. Nicht?«

»Und wollen solche auch bleiben. Das Meer soll unsere Freundschaft nicht trennen.«

»Der Ozean oder nur die Nordsee?«

»Nur die Nordsee. Ich oder Miß Sargent machen keine Ausnahme, wir gedenken alle unsere Hochzeit in England zu feiern und dort zu bleiben.«

»Gott gebe, daß Ihnen kein Hindernis mehr in den Weg geschoben wird.«

Die Segel wurden wieder entrollt, der ›Amor‹ manövrierte sich mit Hilfe der Schraube zuerst frei, und dann strebte die ›Hoffnung‹ mit voller Fahrt dem Osten zu; wie ein aufgescheuchter Schwan flog sie über das Wasser dahin, mit dem Winde an Schnelligkeit wetteifernd.

Eng umschlungen standen Hannes und Hope am Heck und erwiderten die Abschiedsgrüße der beiden sich entfernenden Schiffe.

Es war ihnen recht weh ums Herz und doch wieder so fröhlich. Jetzt verließen sie die Freunde und Freundinnen für immer, mit denen sie Freude und Leid geteilt hatten, aber sie segelten ja auch dem friedlichen Glück entgegen; noch wenige Tage, dann konnten sie sich von den Strapazen ausruhen.

»Wo werden wir uns niederlassen?« fragte Hope. »Hast du schon einen bestimmten Platz in Aussicht?«

»Ich habe Eltern und Geschwister, welche mit in Betracht zu ziehen sind. Konnte ich mich ihnen bisher nicht widmen, so soll es von jetzt an geschehen. Die Liebe, mit welcher mich die Mutter in meiner Jugend gepflegt hat, will ich ihr jetzt vergelten, sie soll einen guten Sohn bekommen ...«

»Und an mir eine zärtliche Tochter,« sagte Hope.

»Doch die Stadt, in welcher sie wohnen, soll nicht unsere Heimat werden,« fuhr Hannes fort. »Meine Sehnsucht steht nach einem anderen, stillen Plätzchen. Ehe wir dieses beziehen können, sind Vorbereitungen nötig, und solange diese währen, wollen wir gemeinsam noch ein gutes Werk stiften.«

»Was wäre das?«

»Ich kenne einen Ort in Deutschland, wo ein unglückliches Weib des Geliebten harrt. Lange Jahre hat es in der größten Armut gedarbt, bis ich habe für es sorgen lassen.

»Die Hütte, in welcher es einst eine glückliche Jugend verlebt hat, hat sich auf meine Anordnungen hin in ein stattliches Häuschen verwandelt, und in diesem wollen wir einstweilen wohnen und uns des Glückes freuen, welches durch uns entstanden ist.«

»O, jetzt verstehe ich dich,« rief Hope freudig. »Ach, das wird herrlich werden.«

»Ja, und der Gedanke daran hat mich hauptsächlich bewogen, deiner Bitte, die ›Vesta‹ nicht mehr zu begleiten, sofort nachzugeben. Es muß gewiß schön sein, dem Triumph der einsegelnden Vestalinnen beizuwohnen, aber schöner ist es, sich an dem Glücke zweier Menschen zu erfreuen, welche sich nach langer, langer Trennung vereinigen, und wenn man dann sagt: das haben sie dir zu danken, ohne dich hatten sie sich nimmermehr gefunden.«

Die ›Hoffnung‹ war schon längst am Horizonte verschwunden, sie fuhr ja mit der Schnelligkeit eines Postdampfers dahin. Wieder segelten die beiden Schiffe zusammen den alten Kurs weiter, direkt auf New-York zuhaltend.

Die Sonne sank. Die glühende Scheibe war noch zu sehen, besaß aber fast gar keine Leuchtkraft mehr. Wie ein Schleier hing es vor ihr, und schon wurde es dunkel. Die Umrisse der ›Vesta‹ wurden von den Engländern nur noch undeutlich erblickt.

»In der Atmosphäre liegt etwas wie Nebel, und doch ist solcher nicht zu bemerken,« sagte einer der Herren zu dem Kapitän.

»Die Luft ist mit Wasserdampf gesättigt,« entgegnete Harrlington. »Wir müssen uns auf eine neblige Nacht gefaßt machen. In einer Stunde können wir von einem Maste aus den anderen nicht mehr erkennen. Wir haben schon manchen Nebel durchgemacht, aber von solchen Anzeichen wurde noch keiner eingeleitet.«

Lord Harrlington ließ Dampf aufmachen und näherte sich der ›Vesta‹ bis auf Rufweite, denn diese Nacht galt es, eine weite Distanz einzuhalten.

Ellen bemerkte den Wunsch Harrlingtons und griff zum Sprachrohr, die Unterhaltung beginnend.

»Es wird eine neblige Nacht,« drang es in tiefen, dröhnenden Tönen zum ›Amor‹ hinüber.

»Wir müssen uns trennen.«

»Die Lichter werden nicht zu erkennen sein.«

»Darum bitten wir um Angabe eines Ortes, wo wir uns morgen wiederfinden.«

Die Antwort blieb lange aus, Ellen beriet sich mit ihren Freundinnen, welcher Ort angegeben werden sollte, und dazu war nötig, mit allen Verhältnissen zu rechnen, mit Zeit, Wind, Seegang und so weiter, denn die Manövrierfähigkeit eines Segelschiffes ist ja nur beschränkt.

Dann erfolgte die Bestimmung, den Teil eines Grades angebend, auf welchem sich morgen mittag die ›Vesta‹ befinden wollte. Dort sollte der ›Amor‹ sie aufsuchen.

» All right,« tönte es zurück, »wenn es dem Himmel nicht anders gefällt, so ist der ›Amor‹ morgen dort!«

Ein kurzer Abschiedsgruß noch, bei dem die Schiffer einander schon nicht mehr sehen konnten, dann dampfte der ›Amor‹ zur Seite ab.

»Gute Nacht, James, auf Wiedersehen!« klang es noch einmal leise herüber.

Gute Nacht, Ja, möchte sie gut werden, aber an Schlaf konnte natürlich keiner der Besatzung denken, jetzt galt es, Ohr und Auge bis zum äußersten anzustrengen, jeden Augenblick bereit zu sein, aus einer Katastrophe sein Leben zu retten.

Da drang schon ein schauerlich heulender Ton durch die dicke Finsternis, ein geisterhafter Ton, welcher das Blut des unerfahrenen Passagiers zum Erstarren bringt. Er folgte in kurzen Zwischenräumen mehrmals aufeinander. »Die ›Vesta‹ setzt schon die Nebelhörner in Bewegung, wir wollen mit der Sirene antworten,« sagte Harrlington und drehte den Hebel an einem Rohre, welches aus dem Innern des Schiffes kam und zu einem kleinen Apparat führte, an dessen einer Seite ein Schalltrichter angebracht war.

Ein markerschütternder Ton entfuhr dem Trichter, halb Heulen, halb Pfeifen, und heißer Dampf strömte nach. Der Ton setzte ganz tief ein und endete unglaublich schrill, am besten konnte man ihn mit dem Heulen eines geschlagenen Hundes vergleichen, nur daß er hundertmal stärker war.

Ein im Nebel fahrendes Schiff macht, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiffe zu vermeiden, so viel Lärm als möglich, denn Signallichter sind im dichten Nebel gar nicht zu sehen.

Auf Segelschiffen bedient man sich der Nebelhörner, einer Art von Trompeten, welche mit großen Blasebälgen zum Tönen gebracht werden, auch setzt man die Schiffsglocke in Bewegung. Dampfer warnen mit ihrer Signalpfeife, wenn sie noch nicht jene Erfindung besitzen, welche vor etwa acht Jahren als Lärmmittel angebracht wurde – die Sirene. Durch zwei aneinanderstehende Scheiben, welche mit vielen Löchern versehen sind, wird mit starkem Druck Dampf geleitet. Die Scheiben fangen an sich zu drehen, und zwar in entgegengesetzter Richtung, und dadurch wird ein heulender Ton erzeugt, der lauteste, den hervorzubringen bis jetzt überhaupt möglich ist.

Der ›Amor‹ konnte die Nebelhörner der ›Vesta‹ schon lange nicht mehr hören, als diese noch immer die fort und fort heulende Sirene vernahm.

»Wenn sie die Sirene immer so heulen lassen,« meinte Ellen, »werden sie bald die Maschine nicht mehr benützen können.«

»Warum denn nicht?«

»Die Sirene verbraucht gewaltig viel Dampf, und ein Schiff hat solchen nie im Ueberfluß vorrätig.«

Das wußte Harrlington auch, er fuhr unter Segel und ließ die Heizer im Maschinenraum nur immer bereit sein, die Schraube in Tätigkeit zu setzen. Somit konnte er die Sirene ununterbrochen ertönen lassen.

Jedem Seemann legt sich der Nebel nicht nur beklemmend auf die Brust, das heißt, läßt ihn nur mühsam Atem holen, sondern er legt sich ihm auch mit drückender Schwere aufs Herz, um so mehr, wenn er sich auf einer Meeresstelle weiß, die von vielen Dampferlinien durchkreuzt wird, und auf einer solchen befanden sich die beiden Schiffe.

In gedrückter Stimmung standen die Engländer an der Bordwand und blickten in den blaugrauen Nebel hinaus, als wollten sie versuchen, ein etwa herannahendes Schiff zu bemerken; aber sie konnten ja kaum die Hand vor den Augen erkennen.

An ein Gespräch war nicht zu denken, der Lärm der Sirene machte jede Unterhaltung unmöglich. Wollte Harrlington den Herren eine Mitteilung machen, so mußte er erst den Apparat abstellen, und auch dann wurden seine Worte kaum vernommen, weil der gellende Tun in den Ohren nachklang. Nichts anderes wurde daher gesprochen, als was unbedingt notwendig war, und dann so kurz wie möglich, um die Sirene nicht zu lange schweigen zu lassen.

Man freute sich fast, wenn dieselbe wieder zu tönen begann, denn so lange der heulende Ton ruhte, kam es den Herren vor, als wären sie im Grabe und in ein Leichentuch gehüllt. Das Licht hatte seine Wirkungskraft vollständig verloren, die menschliche Stimme klang nicht mehr irdisch, sie schien von Geistern zu kommen.

Die Vorbereitungen, welche auf Befehl des Kapitäns getroffen, waren auch nicht geeignet, die Stimmung zu heben.

Alle Boote waren mit Korkgürteln umgeben, und vollständig ausgerüstet: mit Masten, Segeln, Riemen, nautischen Apparaten, Wasserfässern und Proviant. Ja, ein jeder mußte selbst einen Pack mit den nötigsten Kleidungsstücken darin unterbringen. Die Davits, in denen die Boote hingen, waren klar zum Ausschwingen, die Knoten nur ganz lose geschürzt und die Taue lang aufgerollt, so daß sie glatt abliefen. In einer halben Minute wären alle Boote im Wasser gewesen.

Die Herren trugen alle Korkwesten, ja, selbst die Heizer standen und arbeiteten mit solchen vor den Feuern. Alles war vorbereitet, im Augenblick das Schiff verlassen zu können, und ebensolche Vorbereitungen trafen jetzt sicherlich auch die Vestalinnen.

Lord Harrlington ließ nichts außer acht. Er überzeugte sich persönlich davon, daß alle seine Anordnungen ausgeführt worden waren, er prüfte mit eigener Hand die Binden der Korkwesten, er fügte der des noch immer etwas schwächlichen Chaushilm eine zweite hinzu, so daß der Marquis wie ein geschwollener Frosch aussah. Er begab sich in den Heizraum und instruierte die Heizer, wie sie sich bei einem Unglück zu verhalten hätten – sie sollten alles stehen und liegen lassen, an Bord stürzen, aber sich ruhig in die Boote begeben, welche ihnen zugewiesen waren.

Lord Harrlington tat dies nur, um sein Gewissen zu beruhigen, denn im Innern dachte er anders.

Das Schicksal ist nun einmal unberechenbar, und es gefällt sich darin, diese seine Unberechenbarkeit zu zeigen, so oft es kann. Der gleichgültige Spieler gewinnt eher, als der habgierige, den Soldaten, welcher bei jedem Schuß den Kopf einzieht, trifft die Kugel eher, als den mutig Voranstürmenden, denn, »wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren,« sagt schon das Buch der Bücher. Kurz, der Sorglose hat hier auf Erden das meiste Glück, das ist eine Regel, welche durch Ausnahmen wie jede andere Regel nur bestätigt wird.

Daran dachte auch Harrlington, aber er mußte alles tun, für die Sicherheit zu sorgen. Ja, er mußte es, denn er hatte für das Leben seiner Freunde zu bürgen, das seinige kam zuletzt in Betracht.

Lord Harrlington befand sich unten bei den Heizern und gab ihnen Instruktionen. Lord Hastings und Williams, welch letzterer jetzt die Stelle von Davids einnahm, vertraten ihn an Deck. Da plötzlich verstummte der heulende Ton der Sirene, welcher bisher im Heizraum zu vernehmen gewesen war.

Harrlington lauschte. Er glaubte, das Heulen hätte nur ausgesetzt, weil einer der Steuerleute etwas sagte, doch eine Minute wartete er vergebens.

Da stieß ein Heizer einen Ruf der Ueberraschung aus, er deutete auf den Manometer.

»Was gibt's?«

»Kapitän, die Sirene tönt nicht mehr.«

»Sie ist abgestellt worden.«

»Nein, der Dampf geht noch durchs Rohr. Das Ventil ist geöffnet, das Manometer sinkt.«

Mehr hörte Harrlington nicht; mit einigen Sprüngen war er an Deck. Die Herren umstanden die Sirene, Williams rief eben durch das Sprechrohr nach Harrlington, als dieser zu ihm trat.

»Die Sirene funktioniert nicht mehr!«

Dem Schalltrichter entströmte Dampf, man hörte das Rasseln der sich umdrehenden Räder, aber sonst waren sie verstummt.

Der Heizer, welcher als Schlosser mit dem Apparat umzugehen wußte, wurde an Deck gerufen. Während er die Sirene untersuchte, ließ Harrlington Nebelhörner herbeibringen und diese in Bewegung setzen.

Was für ein schwacher Ton gegen den der Sirene!

»Eine Scheibe ist gebrochen,« erklärte der Schlosser, »es muß eine andere eingesetzt werden.«

»Wie lange dauert das?«

»Wenn alles glatt geht, zehn Minuten. Dann muß die Scheibe gestellt werden, bis sie den Ton erzeugt«

Die Arbeit war nicht leicht. Es waren viele Schrauben zu entfernen und das Licht der Blendlaterne durchdrang kaum den Nebel. Jedes Schräubchen mußte sorgsam, als wäre es ein unschätzbarer Diamant, aufgehoben werden, und so verzögerte sich die Arbeit merklich.

Endlich fiel eine Schraube an Deck, ein allgemeines Suchen begann. Selbst die Nebelhörner schwiegen eine Minute, weil ihre Bedienung sich an dem Suchen nach dem unersetzbaren Gegenstand beteiligte.

»Ruhig!« donnerte da plötzlich Harrlington, daß alle erschrocken zusammenfuhren.

In der Ferne hörte man ein Pfeifen. Es erklang immer deutlicher, ein Dampfer näherte sich ihnen.

Von wo kam er? Das konnte man nicht sagen. Der Nebel täuschte über die Richtung. Das Pfeifen klang noch sehr weit entfernt, doch der Nebel gleicht einer dicken Wand, er hält die Schallwellen zurück.

Nicht ohne Grund entfärbten sich einige Herren und sprangen nach den Nebelhörnern, so schnell und so laut als möglich sie ertönen lassend.

Zu sehen war noch nichts, nur das Pfeifen näherte sich dem ›Amor‹ mit rasender Schnelligkeit.

Wenn man nur wenigstens bestimmt hätte sagen können, von wo der Dampfer kam, aber jeder Herr behauptete, das Pfeifen aus einer anderen Richtung zu hören. Alle Grade der Windrose wurden angegeben.

Mit bleichem Gesicht trat Harrlington ans Ruder und nahm die Speichen selbst in die Hand. Die Steuerleute standen am Sprachrohr, seinen Befehl erwartend. Die Schraube arbeitete nicht, aber unten hielt ein Heizer den Griff des Ventils.

»Ein Licht – eine Toplaterne!«

Ein Schimmer tauchte rechts zur Seite auf, ganz nahe schon – die Toplaterne eines großen Dampfers. Die Toplaterne befindet sich in der Mitte des Schiffes. Wo war dann der Bug des mit halber Kraft, aber immer noch 10 Knoten fahrenden Dampfers?

»Volldampf!« schrie Harrlington und ließ das Steuerrad herumwirbeln.

»Stopp – rückwärts,« heulte eine fremde Stimme, die des Kapitäns des fremden Schiffes, durch den Nebel.

Zu spät!

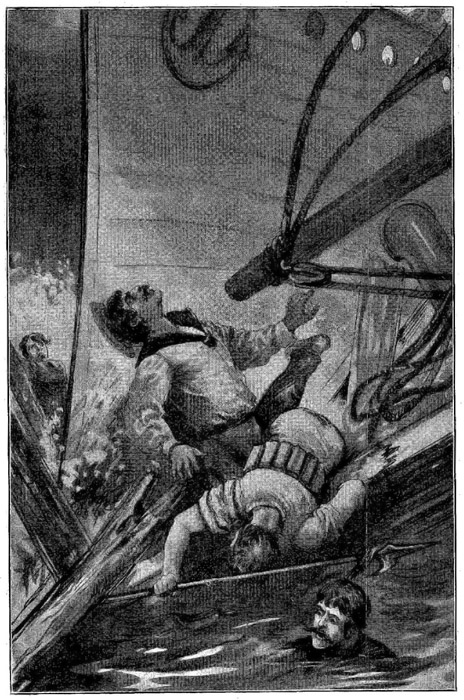

Ein gellender Schrei erscholl, ein furchtbarer Stoß, ein Ruck, alles zu Boden schleudernd, dann ein Splittern, Krachen und Dröhnen – und unbeschädigt, ohne ein Hindernis zu finden, fuhr der fremde Dampfer über eine leere Wasserfläche. Sein scharfer, stählerner Bug hatte den ›Amor‹ in die Seite getroffen und ihn geteilt. – –

Ein gellender Schrei erscholl, ein furchtbarer Stoß, der fremde Dampfer hatte den ›Amor‹ in die Seite getroffen und ihn geteilt.

Auch die Vestalinnen machten gewaltige Anstrengungen, sich bemerkbar zu machen und so eine Kollision mit einem anderen Schiffe zu vermeiden, sie ließen die Nebelhörner auf allen Seiten ertönen, sie läuteten unausgesetzt die Schiffsglocken, und außerdem saßen auf Anordnung Ellens hin noch auf allen Rahen Mädchen, welche Laternen durch die Luft schwingen und ab und zu Magnesiafeuer abbrennen mußten, deren intensiver Schein die Nebel etwas weiter durchdrang, als die anderen Lichter.

Ein Segelschiff war schon einmal ganz dicht an ihnen vorbeigekommen, so dicht, daß die beiden Besatzungen sich die Hände hätten reichen können. Die Begegnung war schadlos vorübergegangen, denn der Wind hatte sich fast gelegt – sonst wäre dieser dicke Nebel überhaupt nicht möglich gewesen, wenigstens nicht auf die Dauer – und infolgedessen war die See fast völlig glatt.

Dann passierten sie noch einen Dampfer, anscheinend ein sehr großes Passagierschiff, der den Mädchen eine entsetzliche Nachricht brachte.

Die beiden Schiffe sahen oder hörten sich vielmehr rechtzeitig, doch wich der Dampfer dem Segelschiffe nicht sofort aus, sondern näherte sich ihm erst. Von beiden Kommandobrücken herab fand eine Unterhaltung statt, zu welcher das Sprachrohr nicht erst nötig war, so nahe befanden sie sich aneinander.

»Was ist das für ein Schiff?« fragte eine tiefe Männerstimme mit stark amerikanischem Akzent.

»Vollschiff ›Vesta‹, New-York.«

»Wie? Das Damenschiff?« klang es erstaunt.

»Ja.«

»Gott schütze Sie, Miß Petersen! Hier Passagierdampfer ›Troja‹ Kapitän Handsen, New-York. Eine traurige Mitteilung: Wir haben vor zwei Stunden ein Schiff gerammt.«

Einige Mädchen schrien auf. Die Stimme des amerikanischen Kapitäns klang so erschüttert, daß man sofort ahnte, er sprach noch nicht alles aus, er wagte es kaum.

»Nur leckgerammt?« fragte Ellen leise.

»Wir haben es übersegelt.«

»Nichts gerettet?«

»Bis jetzt nichts, wir suchen seitdem und machen jedem uns begegnenden Schiffe die Meldung von dem Unglück, damit sie ebenfalls auslugen. Das Schiff war unvorsichtig, es führte Lichter, gab aber keine Lärmsignale.«

Die Mädchen atmeten auf. Sie hatten alle an den ›Amor‹ gedacht. Doch dieser besaß eine Sirene und auch Nebelhörner, und die Engländer hatten sicher nicht unterlassen, diese fortwährend zu brauchen. Die Mädchen hatten ja selbst die Sirene lange heulen hören.

»War es ein Dampfer?«

»Ja, denn er führte die Toplaterne, und dann hörte ich auch im Moment des Zusammenstoßes das Kommando ›Volldampf‹. Es war das letzte Wort des Kapitäns.«

»Die Unglücklichen! Und keiner ward aufgefischt?«

»Nichts, keine Planke!«

»Es war ein hölzerner Dampfer?«

»Dem Stoße nach ein eiserner oder stählerner. Wir sind mitten hindurchgefahren, wir trafen ihn in der Seite, er barst in zwei Teile und war verschwunden, ehe wir eine Person sehen konnten.«

»Auch nicht den Bau des Schiffes?«

»Nein, es war noch dunkler als jetzt.«

»Keinen Ruf gehört?«

»Nur einen einzigen Verzweiflungsschrei, aus vielen Kehlen kommend.«

»Dann wird wieder ein Schiff spurlos verschwunden sein. Wo befinden wir uns ungefähr?«

»In der Passagierlinie New-York-Kapstadt.«

»Sie bleiben noch hier?«

»Natürlich. Bis morgen früh muß ich die Unglücksstelle absuchen, bis morgen mittag 12 Uhr haben mir die Passagiere Zeit bewilligt.«

»Dann gebe Gott, daß Sie Erfolg haben! Werden Sie von anderen Schiffen unterstützt?«

»Außer Ihrem Segelschiff traf ich noch ein anderes. Es versprach Hilfe, soweit es der Wind erlaubt. Es wendete sofort und fuhr zurück, während ich Bogen machen ließ.«

»Wir wollen tun, soviel wir können. Bei diesem schwachen Winde können wir aber nur langsam manövrieren.«

» Good bye denn, Miß Petersen, glückliche Reise! Die ›Vesta‹ und der ›Amor‹ werden in New-York sehnsüchtig erwartet, glaube ich.«

Die Schiffe trennten sich.

»Armer Mann,« flüsterte Ellen, »ich höre es ihm an, wie bewegt er ist. Es muß ein furchtbares Gefühl sein, ein Schiff übersegelt zu haben ...«

»Kapitän, Kapitän!« riefen drüben auf dem Schiffe, dessen Lichter man noch deutlich sehen konnte, Stimmen. »Was ist denn das dort in aller Welt?«

Ein wunderbares Schauspiel fesselte die Augen aller, es war, als ob plötzlich ein neues, bisher noch nicht dagewesenes Gestirn entstanden wäre.

Am Horizont sah man eine runde, weißleuchtende Scheibe auftauchen, welche sich langsam erhob. Sie war etwa so groß wie die Mondscheibe.

»Der Mond!« wurde auf dem Dampfer gerufen.

»Unsinn!« entgegnete der Kapitän.

Auch die Mädchen sahen die Torheit dieser Annahme sofort ein. Wohl stand der Vollmond jetzt am Himmel, aber seine Leuchtkraft schien erloschen zu sein. Dieser Nebel hätte am Tage selbst die Sonne nicht im geringsten durchkommen lassen, und dann stand der Mond jetzt wo ganz anders, als in der fraglichen Richtung.

Sprachlos vor Staunen standen alle da und blickten auf die Feuerkugel, welche immer höher und höher stieg, bis sie endlich stehen blieb.

Was konnte das sein? Sie war weit, weit entfernt und behielt dennoch, auch noch trotz des Nebels, diese enorme Leuchtkraft. Dort, wo sie sich befand, mußte es lichter Tag sein, und wäre der Nebel auch noch zehnmal dichter gewesen. Der Glanz war so intensiv, daß man nach längerem Hinschauen die Augen schließen mußte.

Es kam noch wunderbarer.

Plötzlich löste sich die riesige Leuchtkugel auf und fiel als feuriger Regen wieder nieder, jetzt noch größere Helligkeit als vorhin verbreitend, welche selbst bis nach den beiden Schiffen drang, so daß sich die Personen erkennen konnten. Und doch befand man sich nach ungefährer Schätzung etwa zwei Meilen ab, wenn der Nebel nicht täuschte.

Dann war es vorbei. Alles ward wieder finster.

»Was für ein Phänomen war das?« fragte der Amerikaner nach der ›Vesta‹ hinüber.

»Ein Wunder, etwas anderes weiß ich nicht zu antworten,« entgegnete Ellen aufgeregt.

»Es war kein Himmelsgestirn.«

»Nein, wenigstens kein bis jetzt bekanntes.«

»Und an ein Nordlicht ist hier nicht zu denken.«

»Es sah auch nicht aus wie ein Nordlicht, eher wie ein riesiger Feuerwerkskörper, etwa wie eine Leuchtkugel.«

»Das müßte eine Leuchtkugel von riesigen Dimensionen gewesen sein. Ich nehme die Richtung nach dort, vielleicht finde ich Aufklärung. Nochmals: good bye, meine Damen, auf Wiedersehen in New-York!«

Der Dampfer verschwand im Nebel.

Die Mädchen unterhielten sich weniger über das in den Grund gerammte Fahrzeug, als über die eben gesehene Erscheinung. Sie war zu wunderbar gewesen.

Uebrigens konnte man nicht daran denken, die Unglücksstelle aufzusuchen, denn gerade von dort kam der Wind. Man wollte soviel wie möglich aussehen, ob man Schwimmende, Leichname oder Trümmer treiben sah. Es war nicht so unmöglich, daß einer oder der andere der Katastrophe entgangen war und sich durch Schwimmen noch am Leben hielt.

Es wurden außenbords Blendlaternen angebracht, aber ihr Licht erreichte kaum die glatte Wasserfläche. Doch man durfte nichts unversucht lassen.

»Der Kapitän meinte, die Feuerkugel schwebe etwa dort, wo er den Dampfer gerammt habe,« sagte Miß Murray zu Ellen.

»Ja, und ich habe auch schon daran gedacht –«

»Daß die Leuchtkugel deshalb in die Höhe gesendet wurde, um das Meer nach Schiffbrüchigen abzusuchen,« fiel Miß Thomson ein.

»Ich habe aber noch nie von solch einer wunderbaren Erfindung auf diesem Gebiet gehört.«

»Wir haben während unserer Reise manches zu sehen bekommen, was uns neu war,« entgegnete Ellen.

»Gewiß,« sagte Jessy, »aber so etwas noch nicht.«

»Es war elektrisches Licht.«

»Wahrscheinlich.«

»Wissen Sie, an wen ich sofort dachte, als ich die elektrische Kugel aufsteigen sah?«

»An Mister Hoffmann,« riefen Miß Murray und Miß Thomson gleichzeitig. »Sollte er –«

»Wer weiß. Er sagte zwar, er wolle uns nicht begleiten, aber mir deucht, er hat seinen Entschluß geändert. Ich werde mich nicht irren: Mister Hoffmann befindet sich mit dem ›Blitz‹ nicht weit von uns entfernt, hat von dem Unglück Kenntnis bekommen und gebraucht nun Elektrizität, um das Meer zu erleuchten und so noch lebende Personen zu retten. Das erstemal wäre es ja nicht, wie uns allen bekannt ist.«

»Wolle Gott, es gelänge ihm auch diesmal!«

Gegen Morgen verzog sich der Nebel, ohne daß man noch einmal eine Lichtquelle oder den vermuteten ›Blitz‹ wahrgenommen hätte. Man sah ihn auch nicht, als die Morgensonne aufging und das Meer mit Purpurröte übergoß.

Der Nebel war völlig gewichen. Ein heller, sonniger Morgen war angebrochen. Er hatte eine frische und günstige Brise mitgebracht.

Nach der aufregenden Nacht folgte eine wohltuende Ruhe, die Wache wurde bis auf wenige reduziert, die übrigen legten sich schlafen.

Ellen berechnete, daß die ›Vesta‹ gegen elf Uhr genau jenen Grad erreichte, der als Zusammenkunftsort mit dem ›Amor‹ ausgemacht war, und gelangte man dorthin, dann sollte alles wieder an Deck erscheinen.

Doch die Schläferinnen wurden noch eher geweckt.

Der Ruf ›eine Leiche‹ drang in die Kabinen und schreckte die Müden auf, sie eilten an Deck und sahen sofort das Opfer des Meeres schwimmen.

Es war nicht nötig, ein Boot auszusetzen, denn die ›Vesta‹ mußte an ihm vorbeikommen, und man konnte den Leichnam dann an Deck hissen, wo er untersucht, nach seinen Personalien durchforscht und dann nach Seemannsweise bestattet werden sollte.

»Ein Schiffbrüchiger; er trägt eine Korkweste,« sagte ein Mädchen.

»Vielleicht einer von dem unbekannten Dampfer.«

»Vielleicht, aber es mögen diese Nacht auch noch andere Schiffe ihren Untergang gefunden haben.«

Jetzt war man längsseits des Leichnams; es wurde eine Schlinge gemacht, und nach einigen mißlungenen Versuchen war der Körper so daran befestigt, daß er an Deck gehißt werden konnte.

Mitleidig umstanden die Mädchen den Verunglückten, der nur mit Hemd, Hose und Strümpfen bekleidet war. Die Korkweste trug er direkt über dem Hemd.

Sein Gesicht konnte man nicht erkennen, es war entsetzlich zerfleischt, die Nase wie abgehackt. Die Verletzungen stammten nicht von gefräßigen Seevögeln oder Fischen her, ein schwerer Gegenstand mußte ihn getroffen haben, denn eine tiefe Wunde, von einem Hiebe herstammend, zog sich von der Stirn bis zum Kinn.

»Wer mag es sein?«

»Ein Matrose.«

»Nein, kein Matrose, ein Heizer,« sagte Ellen.

»Woraus können Sie das schließen?«

»Der Mann hat Strümpfe an, keine Schuhe oder Stiefel, weil die Heizer immer nur in Holzpantoffeln arbeiten. Das Hemd ist auch von Ruß geschwärzt. Er hat in der Nacht mit der Korkweste vor dem Feuer gearbeitet, um bei einem Unglück sofort bereit zu sein. Dieses ist auch eingetreten, er ist zwar nicht im engen Räume stecken geblieben, aber ein Gegenstand, vielleicht ein Stück Maschine hat ihn getroffen oder er ist dagegen geschleudert worden. Ueber Bord kann er nicht gewaschen worden sein, denn es war kein Seegang, wie käme er dann auch zu der Korkweste? Nein, sein Schiff muß untergegangen sein.«

»Könnte man denn nicht ermitteln, wie dasselbe geheißen hat?«

»Wir müssen ihn untersuchen.«

»Ja, und zwar zuerst die Korkweste. Innen steht oft der Name des Schiffes.«

Man wunderte sich, noch nicht auf diesen Einfall gekommen zu sein.

Die noch ziemlich neue, sehr solid gearbeitete Korkweste wurde dem Leichnam abgenommen, Ellen, von allen Mädchen umringt, drehte sie um und – das Entsetzen läßt sich nicht beschreiben.

Da stand in der Mitte eingebrannt:

›Amor, Insel Wight‹.

Und darunter der Name des Besitzers der Korkweste, ein allen bekannter Name:

›Thomas Hackney, Heizer‹.

»Thomas Hackney war Heizer auf dem ›Amor‹,« brachte Ellen endlich über die blutleeren Lippen. »Der ›Amor‹ ist untergegangen!«

»Der ›Amor‹ untergegangen!« echote es im Kreise nach, leise, im Tone der Verzweiflung.

Da gellte es furchtbar auf, Ellen stürzte, wie vom Schlage getroffen, zusammen.

Miß Murray fing sie auf.

»Vorbei, vorbei! Der ›Amor‹ ist untergegangen!« jammerte Ellen in namenlosem Schmerze.

Miß Thomson trat zu ihr und faßte ihren Arm. Tränen standen auch ihr im Auge, aber ihre Stimme war fest, als sie sagte:

»Ellen, hören Sie, Ellen, haben Sie Hoffnung!«

»Wie soll ich Hoffnung haben? Dort liegt der Zeuge des völligen Untergangs!«

»Wir können noch Hoffnung haben, nein, ich habe keine Furcht, ich weiß bestimmt, daß wir unnötig erschrecken. Denken Sie an den ›Blitz‹, er ist hier, er muß hier sein.«

Ellen richtete sich auf, strich die Haare aus der Stirn und schaute mit wirren Blicken um sich. Dann jauchzte sie plötzlich auf.

»Ja, ja, Sie haben recht – der ›Blitz‹, der ›Blitz‹. Hoffnung, o, wenn nur wenigstens Hoffnung vorhanden ist!«