|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An einem sanften Hügelabhange, umgeben von Bäumen und Büschen, erhob sich ein aus rohen Stämmen zusammengefügtes Häuschen. Der Erbauer hatte sehr klug gearbeitet, wenig Holz und wenig Mühe darauf verwendet, indem er nämlich das Häuschen gerade da angelegt hatte, wo der Hügel jäh abfiel, und es an diese schräge Stelle anlehnte, wodurch er eine Wand ersparte.

Die Folge davon war, daß das Dach fast in gleicher Richtung mit dem Rasenboden des oberen Hügels lag, und man konnte also auf dreierlei Weise in das Haus gelangen; entweder durch die unten befindliche Tür, durch das Fenster oder auch durch das Loch, welches oben, dicht über dem Boden lag. Es diente zum Abzug des Rauches, einen Schornstein gab es nicht.

Das Haus war ziemlich hoch. Im Inneren zeigte es zwei Räume, die übereinander lagen. Der untere hatte nur eine grobe Bettstelle mit Decke, einen rohgezimmerten Tisch und einen Stuhl aufzuweisen, außerdem lag noch einiges Kochgeschirr umher. Die Decke bildete ein Gefüge von dünnen Baumstämmen, wodurch oben noch ein Raum entstand, zu welchem eine Leiter hinaufführte.

Der Rauch des Feuers mußte erst durch dieses Loch in den oberen Raum entweichen und gelangte dann durch die Oeffnung dieser Kammer in das Freie. Diese Einrichtung bewies, daß das Haus einst einem Fallensteller gehört hatte, der in dem unteren Teile wohnte und in dem oberen die frischen Felle trocknete, wohl auch Bärenschinken, Hirschkeulen und anderes etwas anräucherte.

Auch dies bestätigte die Vermutung, daß der Besitzer, ein Fallensteller, die Behausung verlassen hatte, weil der an dem Hügel vorbeifließende Bach einst von vielen Bibern bewohnt gewesen war, jetzt aber waren die zahlreichen, kunstvollen Erdbauten am Ufer leer, die Biber waren zumeist gefangen worden und die letzten ausgewandert, und mit ihrer Entfernung war natürlich auch der Fallensteller brotlos geworden, er mußte sich eine andere Stelle aussuchen, wo die Biber mit den teuflischen Fallen der Menschen noch unbekannt waren.

Dennoch war das Haus bewohnt. Zwei Menschen, die gar nicht hineingehörten, hatten davon Besitz genommen, wenn sie sich auch nicht häuslich eingerichtet hatten, sondern nur das benutzten, was von dem bedürfnislosen Fallensteller zurückgelassen worden war.

Im unteren Räume spielte sich eben eine greuliche Szene ab.

Auf dem Bett lag eine ekelerregende Gestalt mit haarlosem Kopf und geschwollenem, mit Geschwüren bedeckten Gesicht und krümmte sich vor Schmerzen, schlug mit den unförmlichen Händen wie wahnsinnig um sich herum und krallte die Finger in die Decke, dabei ein fürchterliches Geheul ausstoßend.

Neben dem Bett stand eine Dame, welche noch viel weniger hierher gehörte, wenn sie sich nicht gerade verirrt hatte. Ein graues Kleid nach modernem Schnitt umschloß ihre volle Gestalt, sie machte den Eindruck, als wäre sie eine reisende Engländerin, die der Neugierde halber einmal hier eingetreten war, um sich einen Waldmenschen anzusehen.

Sie hielt in der Hand einen Becher, den sie mehrere Male an die Lippen des Schreienden und sich Windenden bringen wollte, aber der Mann stieß ihn immer wieder zurück.

In dem Gesicht der Dame war kein Mitleid zu lesen, eher Ekel, sie hütete sich, mit ihrer feinen Hand den Unglücklichen zu berühren, stand weit von ihm entfernt, den Arm ausgestreckt und beobachtete mit mißtrauischem Auge jede seiner Bewegungen.

Kam die Hand mit den dicken, zuckenden Fingern in ihre Nähe, so zog sie ihr Kleid an sich und trat noch etwas mehr zurück, als hätte eine Berührung eine Vergiftung bedeutet.

Die Bewegungen des Leidenden wurden schwächer, das Zucken ließ nach; nur ab und zu kam noch ein schauerlicher Schmerzensschrei über die blauen Lippen, dann ließ er die Arme schlaff fallen und lag mit starren Augen und hochgehender Brust still da.

»Eduard,« sagte das Weib, während es den Becher an seinen Mund führte, »trink' jetzt, es ist das einzige, was nach des alten Mannes Ansicht deinen Schmerz etwas lindern kann. Wenn du aber den Anfall bekommst, bist du wie ein Rasender, du schlägst mir den Becher stets aus der Hand, anstatt den lindernden Trank zu nehmen.

»Wahrhaftig, Eduard, ich verliere bald die Geduld mit dir. Zur Krankenwärterin eigne ich mich nicht.«

»Schieße mir eine Kugel durch den Kopf,« wimmerte der Unglückliche.

»Ach was! Einmal sprichst du so und dann wieder so,« fuhr das herzlose Weib fort. »Ich habe dir schon oft genug den Revolver in die Hand gegeben, du brauchtest nur abzudrücken, aber dann schwatzest du wieder, du müßtest leben, um Rache nehmen zu können, und schleuderst den Revolver von dir, mich verwünschend.«

Eduard richtete seine Augen auf das Weib, seine einstige Geliebte, und teuflischer Hohn blickte daraus hervor.

»Ja, du möchtest wohl, daß ich nicht mehr lebte, Sarah,« kam es zischend zwischen den Lippen hervor, »dir wäre lieb, wenn ich aus der Welt wäre, nicht?«

»Sprich keinen Unsinn, Eduard! Wünschte ich das, wie leicht wäre es mir! Du bist ja hilflos wie ein Kind, ich könnte dich mit der Hand erwürgen.«

»Hahaha,« lachte der Kranke höhnisch, »du wirst dich hüten! Was bist du denn? Glaubst du, du könntest dich als Mutter Marthas legitimieren? Keinen Pfennig bekommst du von alledem, was da ist, dafür habe ich gesorgt. Hier hilft es nichts, Unterschriften zu fälschen. Niemand außer mir weiß, wo mein Geld liegt, und deshalb, Sarah, schonst du mich und pflegst mich sogar, weil du hoffst, ich könnte es dir doch einmal in einer schwachen Stunde mitteilen. Aber nur Geduld, du erfährst es nicht eher, als bis meine Rache befriedigt ist.«

Des Kranken Gesicht nahm wieder einen schrecklichen Ausdruck an.

»Willst du mich töten? Haha! Du Scheusal, was bist du denn, wenn ich sterbe? Die Beweise sind in anderen Händen, welche alles aufdecken! Was bist du denn? Du Scheusal!«

Er schlug mit der Faust nach Miß Morgan, die dem Hiebe auswich, aber ganz gegen ihre sonstige Natur völlig ruhig blieb. Doch biß sie die Zähne so fest auf die Unterlippe, daß Blutstropfen sichtbar wurden.

»Gebärde dich nicht wie ein Narr!« entgegnete sie. »Ich pflege dich nur, weil ich dich einst geliebt habe, weil ich dich wirklich bemitleide. Ich glaube gar nicht an das, was du da immer von angesammelten Schätzen schwatzest, du willst mich nur an dich zu fesseln suchen.«

»Hahaha,« lachte der Kranke wieder gellend, »du weißt recht gut, wie ich meine früheren Spießgesellen immer geprellt habe, du hieltst es mir früher oft genug vor. Natürlich glaubtest du, auch du würdest einmal später davon Nutzen haben, ich nannte dich ja meine Frau, aber hier giebt es keine Anweisung, die man stehlen kann, oder Testamente, nur ich weiß, wo der Schatz liegt, und hilfst du mir bei meiner Rache, so sollst du meine Erbin sein. Was sprichst du mir da von Mitleid? Du hast nie solches gekannt, nicht einmal mit deinem eigenen Kind.«

»Eduard, ich habe dich wirklich geliebt, du dauerst mich, wenn ich dich so leiden sehe.«

»So, und du hast mich hierhergeschafft und läßt mich hier liegen? Warum bringst du mich nicht nach der Ruine, wo du in aller Bequemlichkeit lebst? Hier bläst in der Nacht der Wind herein, der Rauch schlägt mir ins Gesicht, und selbst am Tage fürchte ich mich, Wasser zu schöpfen, weil ich dabei immer mein Gesicht darin erblicke. Warum soll ich nicht nach der Ruine kommen?«

»Nimm Vernunft an!« bat Sarah. »Du weißt, ich brächte dich auch hin. Aber gerade, als dich die Indianer sahen, bekamst du deine Anfälle, und dummerweise glaubten diese, es mit einem vom bösen Geist Befallenen zu tun zu haben. Sie verweigerten deine Aufnahme. Hier bist du ja auch ganz sicher. Niemand kennt dich, selbst wenn er dich früher gesehen hätte, und du wirst von mir mit allem, was du nötig hast, gut versehen.«

»Wie lange soll ich hier bleiben?« klagte Eduard. »Ist die Zeit noch nicht bald gekommen, da sich meine Ohren und Augen an dem Schmerze meiner Feinde weiden können? Dann, glaube mir, Sarah, dann werde ich wieder gesund.«

»Die Zeit ist bald da. Schon jetzt sind sie wahrscheinlich auf dem Wege zur Ruine.«

»Und Hoffmann? Ist auch er von den Indianern gefangen worden? War er überhaupt schon in der Ruine?«

»Gewiß, er hat sich wiederholt in der Ruine gezeigt und liegt bereits an Ketten gefesselt im tiefsten Gewölbe des Gemäuers,« log das Weib, um den Kranken zu beruhigen.

Eduard Flexan richtete sich hastig auf.

»Aber er gehört mir,« rief er.

»Gewiß, du sollst ihn martern.«

»Die Indianer müssen ihn mir überlassen.«

»Ich werde dir Zutritt in die Ruine verschaffen, du sollst dich an seiner Angst weiden.«

Draußen ertönten Hufschläge, das Weib wandte sich dem Fenster zu und schrak zusammen.

Ihr Gesicht bedeckte sich mit Todesblässe, ihre Fäuste ballten sich, und ein Zittern ging durch ihren Körper.

»Harrlington,« stammelte sie, »und Ellen! Sie bringen einen Verwundeten. Also sind sie wieder entkommen.«

Hastig wandte sie sich an Eduard:

»Harrlington, Miß Petersen und noch einige Männer kommen, sie sind den auf sie gehetzten Indianern entgangen und werden wahrscheinlich hier eintreten. Empfange sie, lege dir schnell ein Märchen zurecht, ich muß fliehen, mich kennen sie, dich nicht. Suche sie festzuhalten, bis ich wiederkomme, ich werde sie überwältigen lassen.«

Sie sah sich um, eine Flucht durch die Tür war, ohne gesehen zu werden, nicht mehr möglich. Da fiel ihr Blick auf die Luke. Schnell stieg sie empor und verschwand in dem oberen Raume.

»Es ist die Hütte eines Fallenstellers,« hörte Flexan draußen jemanden sagen, und beim Klange dieser Stimme zuckte er, wie von einer Natter gestochen, zusammen – es war die Stimme seines ärgsten Feindes, seines Nebenbuhlers, die Lord Harrlingtons.

»So werden wir hier einige Stunden ruhen und Mister Davids verbinden können, die Hütte liegt sehr versteckt,« sagte darauf eine andere volle Altstimme.

Wieder zuckte Flexan zusammen. Soeben hatte Ellen gesprochen, das Wesen, welches er liebte, und das ihn verachtete.

Doch gleich hatte er seine Fassung wiedergewonnen, und als jetzt die Tür aufgestoßen wurde, lag er still auf dem Bett, das Gesicht der Wand zugekehrt.

Harrlington, Ellen und der Holländer traten ein, ohne von Flexan beachtet zu werden.

»Guter Mann,« sagte ersterer, »habt Ihr in Eurer Hütte Platz für uns? Wir wollen einen Verwundeten verbinden. Wir hoffen, daß wir dann unsere Reise fortsetzen können.«

Jetzt wandte Flexan den Kopf, und die Anwesenden erschraken über den Anblick, der sich ihnen bot. Wie konnte dieser Mann, der von einer Krankheit völlig zerfressen schien, einsam hier leben? Es schien doch gar keine Kraft mehr in seinen Knochen zu sein, und das Leben im Walde ist beschwerlich.

Doch jetzt war keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.

»Kommt herein!« murmelte Flexan in seinem gewöhnlichen, krächzenden Ton.

Er hatte keine Angst, erkannt zu werden, er war diesen Leuten, die er, wie auch den Holländer, kannte, ein völlig Fremder.

Der letztere und Harrlington gingen hinaus, wo der Chinese die Reittiere hielt. Auf des Holländers Pferd lag Davids, noch am Leben, aber dem Tode nahe. Nur wollte sich keiner gestehen, daß es wirklich so schlimm mit ihm stand. Sie konnten es nicht fassen, ihn verlieren zu müssen.

Ellen trat unterdessen zu dem Mann auf dem Bette, der sie starr anblickte.

»Seid Ihr krank?« fragte sie ihn.

Keine Antwort. Eduard verwandte kein Auge von der, die er liebte, die ihn in seiner vollsten Mannesschönheit gesehen hatte und ihn jetzt als ekelhaftesten Krüppel nicht wiedererkannte.

Ellen sah sich im Zimmer um.

Sie fand nichts, was sich zu einem Lager für einen Verwundeten eignete, aber der Bewohner dieser Hütte lag auf einer Menge von Decken, auch Kissen und Polster waren ihm untergebettet – sehr merkwürdig für einen einfachen Fallensteller – und wenn er einige abgab, so hätten sie recht gut ein annehmbares Lager bereiten können. Kurz entschlossen trat sie auf den Mann zu.

»Wir bringen einen Schwerverwundeten mit.« sagte sie, »wir möchten ihn betten, er hat viele Schmerzen auszustehen. Wollt Ihr uns nicht einige Decken und Kissen abgeben, damit ich ihm ein weiches Bett bereiten kann? Gott wird es Euch lohnen.«

Der Mensch antwortete weiter nichts, aber er erhob sich etwas und zog unter seinem Körper einige Decken hervor, die er Ellen hinreichte. Diese griff danach, dabei berührte ihre Hand die des Mannes, und als sie den dicken, geschwollenen, jetzt noch mit Geschwüren bedeckten Fleischklumpen fühlte, konnte sie sich doch nicht beherrschen. Sie schauerte zusammen und zog die Hand unter allen Zeichen des Ekels zurück, die Decken dabei fallen lassend.

Des Mannes Augen blickten mit einem fürchterlichen Ausdruck auf das junge Mädchen, die blauen Lippen verzerrten sich, man wußte nicht, ob in Schmerz oder in Hohn, und ein Grunzen erklang aus dem zahnlosen Mund.

Ellen schämte sich, ihren Abscheu verraten zu haben.

»Verzeiht mir!« murmelte sie, als sie sich bückte, um die Decken aufzuheben.

Der Mann händigte ihr noch mehr Decken und Kissen ein. Er selbst hütete sich zwar, die Hand des Mädchens wieder zu berühren, doch seine Augen ruhten mit einem so seltsamen Ausdruck auf ihr, daß es Ellen grauste. Sie dachte, dieser Mann müßte ein Opfer maßloser Leidenschaften geworden sein, und selbst seine Krankheit könne diese noch nicht dämpfen, so begehrlich blickte er das Mädchen an.

Wäre es nicht unbedingt nötig gewesen, für Davids schnell ein Lager zu bereiten und ihm einen ordentlichen Verband anzulegen, sie wäre unverzüglich aus diesem Hause geflohen.

Unter ihren geschäftigen Händen entstand bald aus Decken und Kissen ein bequemes Lager.

»Bist du fertig, Ellen?« erklang draußen die Stimme Harrlingtons.

»Ja, James, bringe ihn herein!« antwortete das Mädchen.

»James, Ellen?« murmelte Flexan unhörbar, und wieder ballten sich seine Hände.

Der Lord und der Holländer traten herein, Davids auf den Armen tragend, dessen Kopf schwer auf der Schulter seines Freundes lag. Er schlug die Augen matt auf, sein erster Blick fiel auf Ellen, und ein wehmütiges, aber doch zugleich glückliches Lächeln huschte über sein farbloses Antlitz.

Sanft ließen die Träger den Verwundeten auf das Lager gleiten, Harrlington kniete neben ihm nieder und öffnete den Rock, um den Notverband abzunehmen, der zuerst angelegt worden war.

Ellen und der Holländer standen daneben und sahen erwartungsvoll dem Lord zu. Erstere kannte keine Scheu, sie hatte schon vorhin die erste Hilfe geleistet und ihr Taschentuch zum Verband hergegeben.

Jetzt hob Harrlington das Hemd von der Wunde zurück und nahm das Tuch ab. Die Ränder derselben waren geschwollen, es schien bereits zu spät zu sein, besonders, da außer Davids selbst, niemand sich rühmen konnte, etwas von der Heilkunde zu verstehen.

Der Holländer holte Wasser, Ellen wusch das Blut ab. Davids stöhnte, als sie die Wunde berührte.

»Wie geht es?« fragte sie leise. »Haben Sie Schmerzen?«

»Nein,« flüsterte er.

»Sie werden hierbleiben, wir pflegen Sie. Die Hütte liegt versteckt, die Indianer werden uns nicht finden.«

Davids schüttelte schwach den Kopf.

»Ich sterbe,« flüsterte er, »ich bin Arzt – ich weiß – wie es mit mir steht – ein Lungenflügel ist getroffen –«

»Quälen Sie uns nicht mit solchen schwarzen Bildern,« sagte Harrlington wehmutsvoll.

»Wo ist van Guden?« fragte Davids.

Ellen glaubte, er wollte den Holländer sprechen und rief diesen, der sich eben draußen mit dem Chinesen unterhielt, herein. Aber Davids hatte das Gegenteil gemeint.

»Van Guden – lassen Sie – mich mit – dieser Dame – allein,« kam es abgerissen von seinen Lippen. Verwundert sahen sich Ellen und Harrlington an, doch der Holländer nahm schon das Wort:

»Gut, daß Sie gleich davon anfangen,« sagte er, »ich muß Sie nämlich verlassen, so leid es mir tut. Glauben Sie nicht, ich sei feig oder rücksichtslos, doch ein Versprechen bindet mich, den Chinesen zu begleiten. Er bedarf vor allem der Sicherheit. Von seinem Leben hängt das Wohlergehen von Tausenden chinesischer Familien ab, er gehört nicht mehr sich selbst, und hier fühlt er sich nicht sicher. Es ist meine Pflicht, ihn zu begleiten, er will durchaus nicht länger hierbleiben, und so muß ich von hier fort.«

Der Holländer streckte schon die Hand zum Abschied aus.

Bestürzt hatten Harrlington und Ellen ihn angehört, doch dann nahm ersterer seine Hand.

»Wir sind fest überzeugt, daß Sie nur durch die Verhältnisse gezwungen sind, uns zu verlassen, sonst würden Sie uns beistehen. Leben Sie wohl, und sollte ich wohlbehalten aus dieser Lage hervorgehen und meine Heimat erreichen, dann hoffe ich, daß ich noch einmal von Ihnen zu hören bekomme.«

Van Guden zog aus seinem Gürtel eine Pistole und einen Revolver, schnallte die Munitionstasche ab und überreichte alles Harrlington.

»Nehmen Sie!« sagte er. »Sie haben keine Waffen, ich bin genügend damit versehen. Gott sei mit Ihnen, ich kann nicht mehr tun, als diesen Wunsch aussprechen.«

Noch einmal schüttelte er dem Lord die Hand, ging dann an das Lager Davids, reichte auch diesem die Hand, ohne ihm aber ein Trostwort zu sagen, winkte Ellen zu und verließ das Haus.

Der Chinese saß schon im Sattel, der Holländer sprang auf sein Roß, und beide ritten schnell von dannen, ohne sich umzusehen. Wan Li schien über den Aufenthalt ärgerlich zu sein.

Ellen und Harrlington wandten sich wieder zu Davids, der unterdes von seinem Halse die goldene Kette gelöst hatte, an welcher das Medaillon mit dem Bilde Ellens hing.

»Van Guden ist gegangen,« begann Harrlington wieder, neben ihm kniend und sich mit dem Verbande beschäftigend, »er verläßt uns nur, weil er nicht anders kann; er ist ein wackerer Mann, ihm verdanken wir nach Ihnen, Davids, unsere Rettung.«

»Davids,« schluchzte Ellen, kniete ebenfalls nieder und nahm die andere Hand, welche das Medaillon hielt, »Davids, Sie haben sich in das Messer geworfen, welches mich bedrohte, Sie haben den für mich bestimmten Stoß mit Ihrer Brust aufgefangen.«

Wieder lächelte Davids glücklich.

»So habe ich mir den Tod gewünscht,« flüsterte er, »ich bin – zum ersten Mal – glücklich in – der Stunde – des Todes.«

Harrlington hielt mit dem Anlegen des Verbandes inne, er blickte Davids erstaunt an. Dieser drängte die auf seiner Brust liegende Hand zurück.

»Geben Sie sich – keine Mühe – mehr – James,« fuhr Davids fort, »der – Verband – nützt nichts – ich sterbe.«

»Davids, sprich nicht so!«

»Ich muß – lassen Sie – mich sprechen – noch einige – Worte – dann kann – ich ruhig – sterben.«

Aufseufzend warf Harrlington die Leinwand von sich, er durfte sich nicht mehr täuschen – vor ihm lag ein Sterbender. Er faßte die eine Hand des Freundes, die andere wurde von Ellen gehalten.

»So sprechen Sie, Davids!«

»Hier gebe ich – Ihnen das – was mir –heilig war,« Davids reichte ihm die Kette mit dem Medaillon, »wir hätten – uns deswegen – einmal bald – entzweit.«

»Es war Torheit von mir, Davids.«

»Nein – Sie hatten – recht – James.«

Ellen war es, welche diesen Ruf ausstieß, während Harrlington erschrocken zurückfuhr.

»Ja – ich liebte – Ellen,« fuhr Davids fort, »jetzt kann – ich es gestehen – und – Ellen,« er wendete den Kopf nach der Seite, »höre es – auch du – ich liebte dich – mit aller Kraft – meiner Seele – und – liebe dich – noch jetzt. Wende dich nicht von mir,« fuhr er mit seiner letzten Kraft fort, »entziehe mir deine Hand nicht, Ellen, ich habe dir nie etwas gesagt! Niemand hat etwas geahnt.«

Ellen hatte ihm die Hand nicht entziehen wollen, sie war nur zusammengefahren bei diesem Geständnis.

Davids blickte wieder Harrlington an.

»Zürnst du mir deshalb, James, daß ich Ellen liebte? Ich habe keine Gegenliebe verlangt, ich wollte sie nur glücklich sehen, ich wußte, daß sie dich liebte, und daß sie an deiner Seite glücklich werden konnte; deshalb verschloß ich meine Liebe im Innersten meiner Seele und bot alles auf, um euch zusammenzuführen. Die Welt mag es Torheit nennen, ich konnte nicht anders handeln. Daß ich Ellen glücklich sah, war das Glück, welches ich mir wünschte.«

»Sie sind ein edler Mensch,« flüsterte Harrlington.

Davids wollte fortfahren, aber er bewegte nur die Lippen, und die Hände ließen im Druck nach.

»John!« rief Harrlington schmerzlich, »stirb nicht, bleibe bei uns!«

»Es ist – besser so,« hauchte der Sterbende, »lebe wohl – James – bewahre mir – ein gutes – Andenken – ich war dir – ein treuer – Freund.«

»Ich hatte keinen besseren.«

»Nimm das – Medaillon – es gehört – jetzt dir – Ellen,« wandte er sich an diese, »lebe – wohl.«

Sie schluchzte laut auf und preßte seine Hand.

»Armer, armer Davids,« weinte sie, »was kann ich für dich tun? Du bist für mich gestorben. Jetzt wird es mir erst völlig klar, was ich an dir verliere.«

»Ich sterbe glücklich – aber – Ellen – noch einmal – ehe ich sterbe – mache – meine Todesstunde – zu meiner – schönsten.«

»Was soll ich tun?« drängte Ellen.

Wieder sah der Sterbende Harrlington an.

»Erlaubst du?«

Dem Lord ging eine Ahnung dessen auf, was er meinte. Er nickte.

Mit seiner letzten Kraft zog Davids der Geliebten Hand an sich und preßte seine schon kalten Lippen darauf. Da beugte sich Ellen zu ihm herab und küßte ihn auf den Mund. Er schlang seinen Arm um sie und hielt sie fest.

Da plötzlich sank sein Arm schwer herab. Als Ellen sich aufrichtete, lag Davids, mit einem heiteren Lächeln auf dem Antlitz, tot da – seine Seele war bei dem Kusse Ellens entflohen.

Diese richtete sich auf, aber nur, um sich vor einem Stuhl auf die Knie zu werfen, ihr Gesicht in die Hände vergrabend und still vor sich hinweinend. Harrlington stand mit gesenktem Kopfe vor dem toten Freunde und blickte in dessen Antlitz, das von einem heiteren Lächeln verklärt war, wie man es nur bei Starken, Edlen, Tapferen und Guten finden kann.

Dann trat er zu der Geliebten.

»Ellen,« sagte er und strich sanft über ihr aschblondes Haar, »stehe auf! Er hat recht, er ist eines herrlichen Todes gestorben. Er war besser als ich, er hat zu meinen Gunsten entsagt, weil er sah, daß ich dir mehr war, als er. Fürwahr, eine solche Kraft hätte ich nicht besessen. Er muß schwere Stunden durchgemacht haben, dir nahe zu sein, dich zu lieben und nichts zu sagen, weil er sah, daß du ihm nichts weiter warst, als eine Freundin. Aber nicht genug damit, er ist auch ein Freund dessen, den du liebst, er beschützt den, um den du dich bangst, er ist jederzeit bereit, sich für diesen aufzuopfern, und schließlich stirbt er, um dich zu retten, aber nicht etwa, weil er dich dann besitzen kann, sondern, um dich seinem Freunde zu erhalten. Er war der Edelste aller Edlen, die ich je kannte. Ist er auch tot, in unseren Herzen soll er immer lebendig bleiben und den Ehrenplatz einnehmen.«

Er richtete Ellen auf, die sich an seine Brust warf.

»Ich habe es nie gewußt,« flüsterte sie.

»Ich weiß es nun! Stritt mir doch Davids selbst immer ab, daß er eine Neigung zu dir besäße.«

»Ach, James, daß er sterben mußte!«

»Es war das beste für ihn, er hat genug Qualen auszustehen gehabt, nun hat er ausgelitten. Sag', Ellen, verringert dieses Geständnis des Toten deine Liebe zu mir?«

»O, James,« und Ellen warf sich ihm von neuem an die Brust, »du bist ja mein Ein und Alles auf der Welt. Und würde ich dich nicht mehr haben, würde Davids wieder auferstehen, er könnte mir nichts weiter als ein Freund sein, wenn auch der treueste und beste, aber meine Liebe gehört dir allein und könnte nimmermehr einem anderen zuteil werden. Wenn du stirbst, könnte ich auch nicht mehr leben, die edelste Freundschaft könnte mich nicht für deinen Verlust trösten. Jetzt erst, da mein Herz an deiner Brust erwärmt ist, weiß ich, was Liebe ist.«

»Und nur, wenn ich dich habe, bedeutet das Leben für mich noch Glück; wo du nicht bist, ist für mich der Tod,« sagte Harrlington zärtlich und drückte die Geliebte an sich.

Doch erschrocken blickte er auf, es war ihm, als hätte er es über sich ganz deutlich rascheln hören, ja, es deuchte ihm, als hätte er in der Luke, zu welcher die Leiter führte, ein schönes, aber von Schadenfreude verzerrtes Gesicht gesehen.

Da lachte es heiser hinter ihm auf. Er drehte sich um und sah den kranken Bewohner der Hütte mit herabhängenden Beinen auf dem Bette sitzen. Er schien sich über etwas zu belustigen, aber die Freude entstellte das Gesicht entsetzlich. Alles schien Hohn und teuflische Leidenschaft.

»Ist jemand da oben?« fragte Harrlington.

»Ja, ja,« grinste der Gefragte, »eine Schlange ist da oben, eine giftige Schlange.«

»Könnt Ihr sie nicht vertreiben oder töten?«

Harrlington glaubte erst, der Mensch spräche im Ernst, denn Schlangen, und besonders Klapperschlangen, gehen mit Vorliebe in Häuser und werden dort zur Plage.

»Ich vertreiben?« grinste der Mann wieder. »Warum soll ich sie vertreiben? Es ist ein so gutes, liebes Tierchen. Ja, töten, das wäre etwas anderes, aber das will sie nicht leiden. Sie sticht, wenn man sie anfaßt. Paßt auf, sie wird euch noch beißen, ja ja, ganz besonders euch, sie will nicht haben, daß ihr euch küßt! Sie haßt das. Hahaha!«

»Höre nicht auf ihn,« flüsterte Ellen, »er ist nicht recht klug im Kopfe, glaube ich!«

»Nicht recht klug im Kopfe?« wiederholte der Mann. »Paß auf, mein Täubchen, du wirst noch anders von mir denken lernen! Wenn euch die Schlange da oben gebissen hat, werdet ihr mich schon um Rettung vor dem Tode anbetteln.«

Harrlington kehrte ihm den Rücken; der Mann sprach wirklich irre. Dann fiel ihm aber ein, es könnte doch jemand da oben sein. Wie konnte der kranke Mann überhaupt allein hier leben?

Vorsichtig stieg er die Leiter hinauf und spähte in den dunklen, nur durch das kleine Loch erhellten Raum hinein, konnte aber nichts entdecken.

»Es mag wirklich eine Schlange gewesen sein, die dem Alten Gesellschaft leistet,« sagte er zu Ellen.

»Hat mir allerdings lange Zeit Gesellschaft geleistet,« krächzte es aus dem zahnlosen Munde weiter, »war ein liebes, kleines Tierchen, jetzt aber beißt sie. Möchte auch mich gern beißen, darf es aber nicht. Bei euch wird sie weniger Rücksicht nehmen. Denkt daran, was ich euch sage, ich spreche im Ernst!«

Das Gespräch wurde widerlich. Die beiden verständigten sich durch Zeichen, nichts mehr zu sagen. Sie wollten dem Menschen geben, was sie an Geld bei sich hatten. Nur das eine Gute hatte die Unterhaltung gehabt, daß sie die beiden in die Wirklichkeit zurückgeführt hatte.

Die Freunde gefangen, sie selbst noch nicht frei, sondern nur den Wächtern entschlüpft, auf jeden Fall verfolgt, fast ohne Waffen, von dem Holländer verlassen.

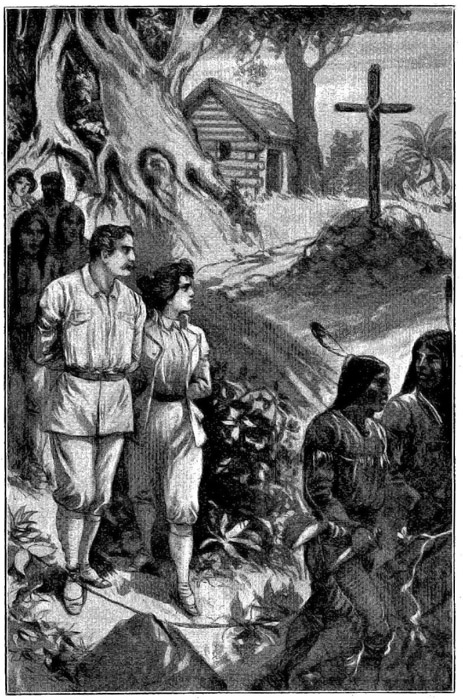

Doch jetzt galt es, Davids zu begraben. Mochten sie sich in einer noch so großen Gefahr befinden, diesen Freundschaftsdienst mußten sie dem Toten erweisen. Ein einfaches Grab genügte vorläufig. Die wahrhafte, tiefe Trauer mußte einstweilen alles übrige ersetzen; später war noch Zeit, dem edlen Freunde einen Grabstein zu errichten, wie er ihm gebührte.

»Wir wollen ihn hinaustragen,« sagte Harrlington leise, »wir müssen uns beeilen, die Sonne beginnt zu sinken, und ich möchte die Nacht nicht in dieser Hütte verbringen.«

»Vielleicht bleibt ihr doch hier,« krächzte der Kranke.

Sie bückten sich, um den Toten aufzuheben, auf dessen Gesicht noch immer das Lächeln stand.

Schon hatte Harrlington seine Arme unter den Körper geschoben, als diese plötzlich von hinten gepackt und zusammengepreßt wurden.

Da schrie auch Ellen schon auf und starrte entsetzt nach der Tür.

Einige Indianer hatten sich hereingeschlichen und Harrlington überwältigt, andere standen noch draußen. Aber Ellen beachtete sie nicht, sie sah nur die Gestalt im Türrahmen, ein Weib – Miß Sarah Morgan.

»Faßt diese da!« rief Miß Morgan und deutete auf Ellen.

Diese sprang mit ausgestreckten Armen vorwärts, um ihre Feindin zu greifen, zu erwürgen, aber im Sprunge fingen zwei Indianer sie auf und hielten sie fest.

»Besudele deine Hände nicht durch die Berührung dieser Elenden!« rief Harrlington bitter. »Sie wird ihrem Lohne nicht entgehen. Aber Menschen werden sie wohl schwerlich bestrafen können, sie ist selbst dem Henker zu verächtlich.«

Der Mann auf dem Bette, Eduard Flexan, lachte laut auf.

»Seht ihr wohl, wie die Schlange beißt? Ja, ja, ich habe es euch gesagt, ihr Biß tötet. Paßt auf, wie langsam ihr an dem Gifte sterben werdet!«

»Schweig!« herrschte ihn Miß Morgan an. »Lord Harrlington und Miß Petersen, versucht keinen Widerstand mehr. Laßt euch binden, und folgt den Indianern. Euer Leben ist geschützt, wenn ihr an keine Abwehr denkt.«

»Keine Förmlichkeiten! Tue mit uns, was du willst, nur laß uns nicht zu lange warten,« unterbrach sie Harrlington.

»So kommt!«

Den Gefangenen waren die Hände wieder auf den Rücken geschnürt worden. Doch Harrlington wollte noch nicht gehen.

Er nickte mit dem Kopfe nach der Leiche hinüber.

»Und dieser da?« sagte er. »Soll er als Fraß der Ratten hier liegen bleiben? Er ist ein Sohn des Lord von Montrose. Haben Sie ihn als Mensch gehaßt, so dehnen Sie den Haß wenigstens nicht auf den Toten aus.«

»Mir ist gleichgültig, was er ist,« entgegnete das Weib, doch dann, sich anders bedenkend, fuhr es fort: »Nun ja, ihm soll ein Begräbnis zuteil werden. Ich bin nicht so grausam, Lord Harrlington, wie Sie vielleicht von mir denken.«

Sie gab den Indianern in deren Sprache Befehle; der Leichnam wurde aufgehoben und hinausgetragen, während andere Indianer mit Tomahawks und Messern schon in die Erde gruben.

Harrlington und Ellen schauten mit wehmütigen Blicken zu, an ihr eigenes Leid dachten sie in diesem Augenblicke nicht mehr.

Das Grab war fertig; auf einen Wink Sarahs brachte ein Indianer eine Decke herbei, der Leichnam wurde hineingewickelt und ohne Sang und Klang hinabgesenkt. Die Erde fiel darüber und wurde mit den Füßen festgestampft. Nur eine kleine Erhöhung deutete an, daß hier jemand begraben lag.

»Miß Morgan!«

Das Weib wandte sich um. Lord Harrlington hatte sie gerufen, sie war darüber verwundert.

»Was wünschen Sie?«

»Geben Sie mir die Hände frei! Bei meiner Ehre, ich denke weder an Flucht noch an Gegenwehr.«

»Wozu?«

»Um meinem Freunde noch einen Liebesdienst zu erweisen.«

Miß Morgan schaute erst prüfend den Sprecher an, dann Ellen; sie lächelte leicht, zog ein Messer hervor und durchschnitt seine Fesseln.

Obgleich Harrlington diese Bitte in der Hoffnung gestellt hatte, daß sie ihm erfüllt werden würde, war er doch selbst erstaunt über die schnelle Gewähr. Doch die Indianer standen ja auf dem Sprunge, um ihn zu halten, falls er floh.

Harrlington ging auf einen Indianer zu und forderte dessen Tomahawk. Der Indianer verweigerte ihm denselben natürlich.

»Gib ihm die Waffe!« befahl das Weib.

Harrlington ging nach einem Busche; die Indianer wollten ihn umringen und zurückhalten.

»Laßt ihn gehen!«

Harrlington hieb einige Zweige ab, band mit einem Stricke ein Kreuz zusammen und pflanzte es dann auf das Grab, es durch Schläge mit dem flachen Tomahawk so tief wie möglich hineintreibend.

Dann warf er die Waffe weg und ging auf Sarah Morgan zu.

»Flieh' oder töte mich und dich!« flüsterte ihm Ellen zu.

Miß Morgan lächelte.

Harrlington legte die Hände auf den Rücken und sagte leise:

Wieder wurde er gefesselt. Miß Morgan hinderte die Indianer nicht daran, aber ein eigentümliches Lächeln umspielte ihren Mund. Flexan hatte verwundert dieser merkwürdigen Szene zugeschaut.

»Sind Sie fertig?«

»Wir sind es.«

Die Indianer nahmen die Gefangenen in die Mitte, und der Zug setzte sich in Bewegung, Miß Morgan schloß sich ihm an, und Flexan blieb zurück.

Als sie um den Hügel biegen wollten, blieb Harrlington stehen und wandte sich um, desgleichen Ellen.

»Lebe wohl, John!« rief Harrlington noch einmal dem Grabe zu, nur mit Mühe die Tränen zurückhaltend.

»Lebe wohl, John!« rief Harrlington noch einmal nach dem Grabe des Freundes hinüber – »Lebe wohl, John« rief auch Ellen.

»Lebe wohl, John, treuer Freund!« rief auch Ellen. »Wir werden dir wohl bald nachfolgen in jenes Reich, wo es weder Trauer noch Klagen gibt. Möchte es mir vergönnt sein, dich da wiederzusehen, wo man sich anders liebt als hier auf Erden, wo man die treue, edle Freundschaft Liebe nennt! Von dort kamst du. Diese Erde war kein Platz für dich, deine Tugenden waren überirdische. Ach, könnte ich dich dort wiedertreffen! Dort dürften wir uns lieben, ohne Eifersucht zu erwecken! Lebe wohl, John, schlummere sanft!«

Ellen brach in Tränen aus, und Harrlington wagte nicht, sie zu trösten. Er bedurfte selbst des Trostes.

Der Zug verschwand hinter dem Hügel.

Die Sonne sank, den Horizont mit einem purpurnen Hauche überziehend; sie durchleuchtete den Wald und färbte die Blätter golden, sie schlich sich durchs Gras, bis sie den kleinen Erdhügel erreichte, den sie mit ihren letzten Strahlen zu erwärmen suchte.

Doch der unter diesem Hügel lag, fühlte ihre Wärme nicht mehr, er brauchte sie auch nicht. Die Sonne ist Leben, ohne sie gibt es kein Leben auf der Erde. Ob es nicht besser wäre, die Sonne hätte nie die Erde mit ihrem belebenden Strahle geküßt?

Was hilft es, darüber zu grübeln? Es ist nun einmal so! Aber der da unten, welchen der Sonnenstrahl nicht mehr traf, wäre nicht froh gewesen, wenn derselbe ihn abermals zum Leben erweckt hätte, denn er wäre nur zu neuen Leiden und Entsagungen erwacht.

Jetzt fühlte er keinen Schmerz mehr. Der Körper wurde wieder zu dem, aus dem er geformt worden war; der Geist aber durchflog den Aether und vereinigte sich in glücklicher Vergessenheit mit der Kraft, von der er ausgegangen war.