|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Draußen erscholl eine Stimme, laut nach dem Wirt, Hausknecht oder sonst einem männlichen Wesen rufend.

»Ein neuer Gast, den der Regen zur Einkehr zwingt,« sagte Peggy.

»Wie freundlich und sanft er nach dem Hausknecht ruft,« meinte Eulalie. »Gerade, als wollte er einen widerspenstigen Hund an sich heranlocken.«

»Still,« flüsterte der Detektiv, »ich weiß, wer er ist.«

»Ihr scheint ja jeden in Amerika zu kennen.«

Der Hausknecht war unterdes draußen erschienen.

»Ist dies die Waldschenke, lieber Freund?« hörte man eine weiche, tremolierende Stimme fragen.

»Da seid Ihr auf dem richtigen Wege, Fremder, wenn Ihr die sucht,« entgegnete der Hausknecht.

»Es ist ein anständiges Haus?«

»Verdamm' mich, wenn es das nicht ist, hier verkehren nur feine Gentlemen.«

»Sie dürfen nicht fluchen, mein Bruder, wehe Ihnen, wenn Gott Sie beim Wort nimmt! Jeder Fluch ist ein Gebet zum Teufel. Wußten Sie das noch nicht?«

»Verdamm' mich, nein, das wußte ich noch nicht.«

»So fluchen Sie nicht mehr, um Ihrer Seligkeit willen.«

»Verdamm' mich, ich tu's nicht mehr, wenn Ihr's durchaus wünscht. Wollt Ihr aber da im Regen stehen bleiben? Ihr werdet bald weggespült.«

»Wir sind in Gottes Hand, zu Wasser oder zu Lande, kein Haar wird uns gekrümmt, wenn er es nicht will.«

»Zum Teufel, nun tretet ein.«

In der Hausflur erscholl ein Stampfen.

»Das ist ein Pfaffe,« flüsterte Peggy.

»Brrrr, nun wird es hier heilig,« lachte Eulalie.

»Ihr kennt ihn?«

»Er ist ein Wanderprediger, ein Indianermissionar,« erklärte der Detektiv, während die weiche Stimme draußen dem Hausknecht noch eine Ermahnung wegen seines Fluchens gab, »betreibt seine Mission erst seit Wochen. Ich lernte ihn in St. Louis kennen, wo er allgemein der heilige Elias genannt wurde. Sein Name ist auch Mister Elias, jedenfalls ein angenommener. Ich traf ihn vorhin. Er hatte sich verirrt und fragte nach einer Herberge, wo er übernachten könnte. Er betonte wiederholt, daß er nur in ein ganz anständiges Haus gehen wollte, und so habe ich ihn hierhergewiesen.«

»Da habt Ihr ihm gerade das richtige Haus gezeigt,« lachte Eulalie. »Warum kam er nicht mit Euch?«

»Ich war zu Pferde, er zu Fuß.«

»Ein Indianermissionar?«

»Ja, aber noch ein vollkommener Neuling. Er hoffte sich Lorbeeren zu verdienen, ist überhaupt furchtbar ruhmbegierig und sucht mit jedem Freundschaft zu schließen, der reich ist oder irgend einen Rang einnimmt. Er ist eben ein Streber.«

»Und er ist so bedacht darauf, in ein anständiges Haus zu kommen?«

»Er hält es seiner Priesterwürde für angemessen, sich der größten Sittenreinheit zu befleißigen. Bei dem kleinsten, unlauteren Wort kann er schon erröten und den Fluch Gottes auf das Haupt des Schuldigen rufen. Damit ist er sehr freigebig, er hält sich für einen Heiligen und darum für dazu berechtigt.«

»Er wird schön erschrecken, wenn er uns hier sitzen sieht.«

»Spielt doch das mit ihm, was Ihr mit mir vorhattet.«

»Wahrhaftig, das tun wir.«

»Aber laßt mich möglichst aus dem Spiele, solange ich nicht freiwillig eingreife.«

Jetzt machte der Neuangekommene Anstalten, die Stube zu betreten, zögerte aber noch etwas.

»Es ist also viel Gesellschaft drin?« fragte er.

»So ein Stücker zehn Menschen.«

»Alle anständig?«

»Aeußerst anständig, und nobel angezogen, sage ich Euch, Ihr werdet staunen.«

»Der Mann Gottes ist über Eitelkeit erhaben, er läßt sich nicht von ihr bestechen, sondern verlacht sie. Was tun sie?«

»Sie trinken.«

»Wehe ihnen, sie werden so lange trinken, bis Gott ihnen die Sintflut schickt, in der sie ertrinken.«

»Dann ersauft Ihr aber auch mit, Herr Missionar.« »Gott liebt seine Auserwählten, er wird ihnen die Arche Noah senden und sie retten.«

»Da steige ich mit ein.«

Die Tür öffnete sich, und herein trat ein noch sehr junger Mann, schwarz gekleidet, vollständig durchnäßt, einen triefenden Regenschirm in der einen, eine große Tasche in der anderen Hand und auf dem kurzgeschorenen Haar einen sogenannten Missionarshut. Sein bartloses Gesicht mit der herabhängenden Unterlippe war fleischig, auf der Nase saß eine Brille.

Er stellte die Tasche in eine Ecke, nahm die angelaufene Brille ab, um sie abzuwischen, und erblickte jetzt erst die zahlreiche Gesellschaft, welche sich lautlos verhalten hatte.

Seine Bewegungen hörten plötzlich auf, das Tuch in der Hand, blickte er wie versteinert nach den beiden dekolletierten Damen, eine fürchterliche Ahnung stieg in ihm auf.

Mit theatralischer Armbewegung trat er einen Schritt vor.

»Wehe mir,« rief er, »was erblicken meine Augen, in was für ein Haus bin ich geraten? Sehe ich nicht Töchter der Freude hier zu einem Trinkgelage versammelt, Freudenmädchen? Hah, nun erkenne ich Gottes Walten, die Sintflut bereitet sich vor, diese verdorbenen Geschöpfe zu vernichten, fürwahr, es ist die höchste Zeit, daß die Erde von der Schlangenbrut befreit wird, deren Hauch schon die Luft verpestet.«

»Da sind Sie sehr im Irrtum, Herr Missionar,« entgegnete Peggy, vor ihn hintretend. »Sie finden hier durchaus keine solche Gesellschaft, wie Sie vermuten, das sind höchst anständige Personen, mit denen zu verkehren Ihnen eine Ehre sein müßte.«

»Freudenmädchen? Hat sich selbst hier in der Wildnis dieses höllische Gezücht eingenistet? Ich muß fort von hier, schnell fort« – er griff nach seiner Tasche – »daß ich nicht entheiligt werde und Gott sich mit Verachtung von mir wendet. Wie schreibt Paulus an die Korinther im 1. Briefe 6. Kapitel?«

»Das weiß ich wirklich nicht, weiß überhaupt nicht, was Mister Paulus für ein Gentleman ist. Das sage ich Ihnen aber, Sie sind hier in einer sehr anständigen Gesellschaft, denn ich bin eine ehrbare Witwe, welche keine zweifelhaften Gäste duldet.«

Jetzt wurde der Priester hitzig.

»Ehrbare Witwe?« donnerte er die Wirtin an. »Wissen Sie, was der Apostel über die Witwen sagt – «

»Ist mir ganz egal, was Ihr einfältiger Apostel über die Witwen sagt. Daß Sie mich schlecht machen, dulde ich auf keinen Fall, sonst bekommen Sie es mit mir zu tun! Verstanden?«

Der Priester wurde etwas kleinlaut, setzte die Tasche wieder hin und blickte nach dem Tische.

»Aber ich kann unmöglich hierbleiben,« murmelte er.

»Warum nicht?«

»Mein Ruf, meine Ehre als Gottesmann verbieten es.«

»Unsinn, Sie sind wahrscheinlich noch nie in einer besseren Gesellschaft gewesen. Das sind alles ehrbare Leute, Farmerstöchter mit ihren Gatten, Schwagern und so weiter. Sie kommen nur von einem Kostümball. Verstehen Sie nun?«

Des Pfaffen Gesicht klärte sich auf.

»Ah so, das ist etwas anderes.«

»Und dort sitzt der erste Sheriff von Louisiana« – Peggy machte eine Bewegung nach dem Detektiven hin – »ich glaube, wenn der hier ist, können Sie auch ruhig Platz nehmen.«

»Der erste Sheriff,« sagte der Missionar, und seine Züge nahmen plötzlich den Ausdruck der Ehrfurcht an. »Ah, das ist ja der Gentleman, der vorhin die Güte hatte, mir armem, verirrten Schafe den Weg zu zeigen. Also der erste Sheriff ist er.«

Jetzt trat er unverzagt an den Tisch, und dieselbe Vorstellung und dieselbe Erklärung betreffs Ralphs sonderbaren Benehmens erfolgte wie vorhin.

Der Missionar nahm keinen Anstand mehr, sich zwischen die beiden dekolletierten Damen zu setzen, hielt es aber für gut, seinem geistlichen Stande dadurch Ausdruck zu geben, daß er seine Reden mit biblischen Wendungen durchflocht.

Die Gesellschaft zu schmähen, wagte er nicht mehr, er fühlte sich recht wohl zwischen den beiden hübschen Damen, konnte es aber doch nicht unterlassen, ab und zu leise seinen Tadel anzudeuten.

Das erste war, daß Ralph ihn zum Trinken nötigte. Er schenkte ihm ein großes Glas Wein ein.

»Trinkt, Mann, trinkt, damit Ihr auch inwendig naß werdet. Das hält Herz und Körper zusammen.«

»Ich danke, Herr, meine Lippen haben noch nie einen Tropfen Wein gekostet.«

»Hahaha, sehr gut! Warum denn nicht?«

»Ich halte es mit dem heiligen Paulus, der da sagt zu den Ephesern im 5. Kapitel 18. Vers: Und saufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes.«

»Aha, Ihr wollt lieber Whisky trinken! Da ist freilich mehr Geist drin. Peggy, eine neue Flasche Whisky, der Missionar trinkt lieber Geist.«

»Sie verstehen mich falsch, Herr Cow-boy. Es ist der Geist gemeint, der den wahrhaft Gläubigen zuteil wird, nicht geistige Getränke.«

»Ich werde aus Eurem Geschwätz nicht klug –«

»Weil Sie eben vom Geist nicht erleuchtet sind.«

»O, ich bin manchmal ganz hübsch illuminiert, wenn ich eine tüchtige Portion in mir habe.«

»Ich glaube, Sie sind doch etwas zu streng gegen sich selbst,« warf Paddington ein.

»Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet; das ist mein Wahlspruch.«

»Sie sehen elend aus.«

»Zerfällt der Körper, so steht der Geist auf,« entgegnete der Priester salbungsvoll.

»Ich halte Sie für magenkrank.«

»Ich mag ihn wohl verdorben haben, weil ich ihn zu mäßig halte, damit ich nicht in Völlerei gerate.«

»Dadurch haben Sie das kränkliche Aussehen bekommen.«

»Besser, krank am Körper, als an der Seele – ich fühle mich wirklich oftmals sehr krank.«

»Sehen Sie, dahin wollte ich Sie haben,« rief Paddington. »Wie sagt Paulus in seinem Briefe an Timotheus?«

Der Schwarzrock blickte erstaunt auf; dies war das erstemal während der drei Wochen, in denen er durch die Wildnis reiste, daß er einen bibelfesten Mann traf.

»In welchem Briefe meinen Sie?« fragte er ausweichend, da er keine andere Antwort wußte.

»Im ersten.«

»Ich weiß augenblicklich nicht ...«

»Er schreibt in dieser Epistel, 5. Kapitel 23. Vers: Trinke nicht mehr Wasser, sondern brauche ein wenig Wein, um deines Magens willen, und da du oft krank bist. Habe ich recht?«

Der Schwarzrock wurde immer verblüffter. Hier solche Bibelkenntnis zu treffen, hatte er nicht erwartet.

»In der Tat, das schreibt er,« entgegnete er kleinlaut.

»Nun, sehen Sie. Ich könnte Ihnen noch eine Menge Stellen anführen, wo geraten wird, Wein zu trinken, da aber Paulus Ihr Lieblingsapostel zu sein scheint, so lasse ich es bei seinem Ausspruch bewenden. Nun trinken Sie getrost den Wein.«

»Meinen Sie, daß er meinem Seelenheil nicht schaden wird?« fragte der Priester, schon nach dem Glase greifend.

»Ich bin vom Gegenteil fest überzeugt. Bedenken Sie doch: Der Wein erfreut des Menschen Herz.«

Der Priester schien kein Neuling im Zechen zu sein, im Nu war der Wein aus dem Glase verschwunden.

Der Bann war gebrochen. Ralph konnte einschenken, so oft er wollte, das Glas blieb nie lange voll. Anfangs bewegte sich das Gespräch noch auf religiösem Gebiet. Da der Regen noch mit unverminderter Heftigkeit an die Fensterscheiben klatschte und draußen alles in einen See verwandelt war, so sprach der Schwarzrock mit Vorliebe von der Sintflut.

Er war der festen Ansicht, daß Gott schon längst wie zu Noahs Zeiten die Menschheit mit einer alles vernichtenden Sintflut heimgesucht hätte, wenn nicht noch Wesen existierten, durch deren Frömmigkeit er sich bewogen fühlte, das tragische Ereignis immer hinauszuschieben.

Mister Elias zögerte durchaus nicht, mit bescheidenen, aber sehr deutlichen Worten zu verstehen zu geben, daß er einer dieser Auserwählten sei.

»Hm, das ist alles recht schön,« brummte Ralph, »aber ich glaube, wenn jetzt so eine Sintflut käme, dann müßtet Ihr auch daran glauben.«

»Gott hat stets Mittel, seine Kinder zu retten.«

»Na, dann müßte er gerade das Wasser um Euch herum in Wein verwandeln, dann glaube ich allerdings, daß Ihr nicht ersaufen würdet.«

Die Mädchen lachten, Ralph spielte darauf an, daß der Schwarzrock ein ganz außergewöhnlicher Zecher vor dem Herrn war; der Wein floß wie Oel seine Kehle hinab.

Die Folgen des starken Trinkens blieben nicht aus. Sein Gesicht rötete sich. Seine Augen strahlten, und schon begann er, Bibelstellen zu Witzen zu benutzen.

Eulalie, als Ralphs Gattin, hatte schon lange bemerkt, daß des Schwarzrocks Augen oft begehrlich über ihre bloßen Reize glitten; er bemühte sich beim Fassen nach dem Glase ihren vollen Arm zu streifen, und in ihrem nach Streichen suchenden Kopfe entstand ein Plan.

»Würden Sie mich mitnehmen, wenn uns die Sintflut überraschte und Ihnen eine Arche zur Verfügung gestellt würde?« fragte sie verführerisch lächelnd den Schwarzrock.

»Mit Ihnen würde ich eine Ausnahme machen, aber nur mit Ihnen,« entgegnete dieser höflich. Er wurde jetzt sehr weltlich gesinnt.

»Mich ganz allein?«

»Sie ganz allein, das heißt,« fügte er mit unsicherem Blicke nach Ralph hinzu, der nicht neben seiner angeblichen Gattin, sondern neben seiner Schwägerin Magdalen saß, »wenn Mister Adolphs damit einverstanden ist.«

»Wie meinen Sie das?«

»Nun, es ist doch anzunehmen, daß Mister Adolphs ebenfalls die Arche benutzen würde.«

»O, Mister Adolphs ist sich seiner Sündhaftigkeit so völlig bewußt, daß er das Angebot, die Arche zu benutzen, abschlagen würde.«

»Dann würde er sicher seine schöne Gemahlin mit in den Tod nehmen.«

»Meine Schwester? Natürlich!« lachte Eulalie.

Die Uebrigen horchten verwundert auf, Eulalie schien Lust zu haben, ihre Rolle abermals zu wechseln. Gewiß wollte sie einen anderen Streich ausführen.

»Ich verstehe Sie nicht, Missis Adolphs,« staunte der Schwarzrock.

»Ah, jetzt wird es mir klar. Sie halten mich für die Gattin Mister Adolphs?«

»Sie wurden mir als solche vorgestellt.«

»Dann haben Sie sich verhört,« lachte Eulalie übermütig. »Meine Schwester ist seine Gattin, ich bin herzlich froh, noch meinen Mädchennamen tragen zu dürfen.«

Das war es also, was Eulalie bezweckt hatte. Jetzt war Magdalen Missis Adolphs, Eulalie zu Miß Freeman geworden.

»Wie, Sie wären Miß Freeman?« rief der Schwarzrock, und eine freudige Ueberraschung spiegelte sich auf seinem geröteten Antlitz wider.

»Gewiß.«

»Wie man sich täuschen kann! Ich habe Sie immer für eine verheiratete Frau gehalten.«

»Sind Sie ärgerlich darüber, daß ich es nicht bin?«

Bis jetzt hatten die anderen den beiden zugehört, plötzlich aber brachten der Detektiv und Magdalen, die Schlauesten am Tische, eine Unterhaltung auf, an welcher sich alle beteiligen mußten, so daß die beiden sich allein überlassen blieben.

Eulalie wußte freilich, daß man dennoch ihrem Gespräche lauschte, der Schwarzrock nicht.

»Sagen Sie doch,« fuhr Eulalie fort, als ihr Nachbar vor Verlegenheit keine Antwort hervorbringen konnte, »ist es Ihnen so unangenehm, hören zu müssen, daß ich nicht die Gattin Mister Adolphs' bin?«

»O nein,« stotterte der Priester, »im Gegenteil.«

Lächelnd drohte ihm Eulalie mit dem Finger.

»Sprechen Sie die Wahrheit! Ich habe wohl gemerkt, mit welchen Blicken Sie meine Schwester immer betrachteten, und nun sind Sie außer sich, daß sie Missis Adolphs ist, während Sie dieselbe immer für Miß Freeman hielten.«

»Aber, Fräulein, ich versichere Ihnen, nichts ist mir lieber zu hören, als daß Ihre Schwester verheiratet ist.«

»Nehmen Sie solchen Anteil an ihr? Ach so, Sie sind Priester, und als solcher müssen Sie die Ehe protegieren.«

»Sie sind vollständig im Irrtum, ich frage den Teufel danach, ob Ihre Schwester verheiratet ist oder nicht.«

»Pfui, wie können Sie fluchen!«

»Pardon. Es verhält sich wirklich so, meinetwegen brauchte Ihre Schwester nicht verheiratet zu sein.«

»Ich glaube doch, Sie beneiden Mister Adolphs!«

»Nicht im geringsten, ich möchte Ihre Schwester um keinen Preis der Welt zur Frau haben.«

»Warum nicht? Ist sie nicht ganz hübsch?«

»O ja, aber – hm.«

»Warum nicht?«

»Weil sie – nicht so hübsch ist wie Sie, Miß Freeman,« platzte der weinselige Priester hervor.

Eulalie verstand es ausgezeichnet, ein beleidigtes und abweisendes Gesicht zu machen, als sie aber bemerkte, daß der Schwarzrock dadurch wieder zur Vernunft kam, änderte sie sofort ihr Benehmen, sie zeigte ein schelmisches Lächeln, welches geradezu berückend auf ihren Nachbar wirkte.

»Mister Elias, Sie sind ein Schalk,« lächelte sie. »Also darum wollten Sie mich in Ihre Arche nehmen, weil Sie mich für die hübschere von uns beiden halten. Sie schmeicheln.«

»Ich schmeichle nicht,« beteuerte der Schwarzrock mit der Hand auf dem Herzen. »Uns Männern Gottes ist die Schmeichelei verhaßt. Bei den Wunden Christi, ich hätte Sie auch in die Arche genommen, wenn Sie nicht die schönste der anwesenden Damen wären. Wahrhaftigen Gott, das hatte ich getan.«

»Ich wüßte keinen Grund hierfür. Sind Sie so sehr um meine Person besorgt?«

»Mehr, als um die meinige.«

Eulalie schüttelte ungläubig lächelnd den Kopf, und dieser Zweifel entflammte den Priester noch mehr.

»Sie glauben mir nicht? Wissen Sie, was in der Bibel steht?«

»Da steht gar manches drin, was heute nicht mehr verantwortet werden kann.«

»Wenn ich allein die Arche bestiegen hätte, so wäre ich bald meines Lebens überdrüssig geworden.«

»So wollen Sie mich also als Zeitvertreiber mitnehmen, Mister Elias?« unterbrach ihn Eulalie. »Dazu fühle ich mich zu gut.«

»Einen Augenblick! Sie verkennen mich. Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, sagte Gott, und gab Adam die Eva als Lebensgefährtin bei. Jahrtausende sind seitdem verflossen, immer aber hat sich der Spruch wiederholt, es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Ein jeder fühlt sich von der Wahrheit desselben durchdrungen und sieht sich nach einer Lebensgefährtin um. Nur ich,« schloß der Priester mit einem schmachtenden Seufzer, »habe bis jetzt nie Gelegenheit gehabt, dem göttlichen Gebote zu folgen.«

Eulalie rückte ihren Stuhl näher an ihn heran und beugte sich vor. Ihr heißer Atem streifte sein Gesicht. Ihr voller Arm lag auf seinem Knie.

»Was hindert Sie denn, dem Beispiele aller andern Männer zu folgen? Wenn Sie noch nicht verheiratet sind, so holen Sie es doch nach. In keinem anderen Lande kann man so schnell Ehen schließen, wie in Amerika.«

Der Schwarzrock seufzte tief auf, er hätte gar zu gern offen gesprochen, wagte es aber noch nicht.

»Oder zählen Sie zu den Männern, welche wie Schmetterlinge von einer Blume zur andern flattern? Ihr Wunsch, mich mit in Ihre Arche zu nehmen, läßt fast darauf schließen.«

»O, werte Miß, wie können Sie mir so etwas zutrauen? Ich bin ein Ehrenmann.«

Eulalie rückte immer näher an ihn heran; jetzt saßen sie dicht nebeneinander, und da war es um den Priester geschehen. Er konnte die Aufmunterung des Mädchens nicht mehr verkennen. Außerdem leitete Eulalie, falls der unbeholfene Priester doch noch zögern sollte, den Antrag selbst ein.

»Wäre es möglich? So hätten Sie eine tiefere Zuneigung zu mir?« flüsterte sie mit glühenden Wangen und verschämtem Augenaufschlag.

Mister Elias drückte enthusiastisch ihre Hand.

»Ja, so sei es gesagt: Fräulein, ich liebe Sie mehr als mein Leben. Glauben Sie, daß Sie für mich Gegenliebe empfinden können?«

Ein Händedruck war die Antwort.

»Fräulein, ich bitte um Ihren Namen.«

»Eulalie,« hauchte das Mädchen.

»Liebe Eulalie, sprich, willst du die Meine werden?«

»Ja,« lispelte sie.

Der Priester war überglücklich. Schnell stürzte er zwei große Gläser Wein hinunter und begann nun, dem Mädchen teils mit biblischen, teils mit weltlichen Worten seine Liebe zu versichern, und nicht lange dauerte es, so lag sein Arm um ihre Taille.

»Aber, Eulalie,« rief da plötzlich Magdalen entrüstet.

Das Mädchen suchte sich loszumachen, doch der Schwarzrock ließ sie nicht frei, mutig hielt er sie fest und erhob sich, das Mädchen mit sich emporziehend.

»Missis Adolphs, Mister Adolphs, Ihre Schwester, respektive Schwägerin ist willens, Ihre Gesellschaft zu verlassen und sich fortan unter meinen Schutz zu begeben. Ich hoffe, daß ich Ihrerseits auf keine Schwierigkeiten stoße.«

»Eulalie,« rief Magdalen mit freudigem Erstaunen und flog ihrer Schwester an den Hals.

Ralph machte keinen Anspruch auf sein Recht als Verwandter, er vergrub sein Gesicht im Weinglas.

»Ist es möglich, ein Brautpaar?« rief Peggy und trat, die Hände an der Schürze abwischend, heran.

Eulalie und der Schwarzrock, der im ganzen Gesicht vor Entzücken strahlte, wurden von allen umringt, und des Händeschüttelns und der Umarmungen war kein Ende.

Als man sich beruhigt hatte und die beiden sich wieder selbst überlassen blieben, dachten sie auch an die Zukunft. Dabei war Eulalie mit Liebesbezeugungen sehr freigebig, der Priester fühlte sich wie im Himmel. Zugleich wuchs sein Stolz, daß sich das schöne und erst so stolze Mädchen ihm so ohne weiteres in vollster Liebe hingab.

»Gibst du nicht deinen Beruf als Missionar auf, da du mich gefunden hast?« schmeichelte sie.

Der Priester zupfte an seiner Krawatte.

»Ein halbes Jahr muß ich noch aushalten, sonst gehe ich meiner späteren Anstellung verlustig, aber wenn du willst, so ...«

»Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich bin stolz darauf, einen Priester zu haben, das war immer mein höchster Wunsch. Ich dachte nur, du könntest gleich eine ruhige, sichere Stellung antreten, denn das kannst du doch nicht verlangen, daß ich mit dir unter den Indianern herumziehe.«

»Freilich nicht, ehe ich aber einer Missionsanstalt zugeteilt werde, ist es unbedingt notwendig, daß ich ein halbes Jahr als Wanderprediger tätig war.«

»Ist es denn gar nicht möglich, daß du irgend eine feste Stellung erhältst?«

»Nein, gar keine.«

»Sie braucht nicht einkömmlich zu sein, ich selbst habe Vermögen, so daß wir sorgenfrei leben können.«

»Nun, das heißt, wenn du wünscht, ich soll meinen Beruf aufgeben,« sagte der Schwarzrock, innerlich erfreut, eine wohlhabende Frau zu bekommen, wodurch er des Kampfes um das tägliche Brot enthoben würde.

Doch seine Braut setzte seinem Entzücken schnell einen Dämpfer auf.

»Aber ich setze gerade eine Ehre darein, die Frau eines Priesters zu werden. Das war von jeher mein Ideal, um so mehr, als ich überhaupt sehr religiös bin.«

Magdalen biß sich auf die Lippen.

»Nun gut,« seufzte der Schwarzrock, »dann bleibt mir nichts anderes übrig, als noch ein halbes Jahr auszuhalten, so schwer es mir auch wird.«

Eulalie spielte mit seinen Fingern; ein feuchter Schimmer lag in ihren Augen.

»Das ist freilich sehr schlimm, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als eben zu warten.«

»So heiratet euch doch gleich,« rief Magdalen herüber.

»Gleich?«

»Nun ja, noch heute abend.«

»Ach, wenn das nur so ginge,« meinte Eulalie, »das wäre mir auch am liebsten. Wenn du, Elias, so unter den Indianern bist, wie leicht kannst du mir untreu werden oder mich ganz vergessen. Wenn wir verheiratet wären, dann würde ich dich ruhig ziehen lassen.«

Mister Elias' Augen leuchteten auf.

»Ich bin Priester,« sagte er, »und habe auch das Recht, Ehen zu schließen.«

»Du hast wohl das Recht, aber die von dir geschlossenen Ehen sind ungültig, solange sie nicht registriert sind.«

Elias sah, daß die Mädchen mit den Verhältnissen Bescheid wußten, man konnte ihnen nicht so leicht etwas vormachen.

»Aber da ist ja Mister Paddington,« rief Magdalen, »der darf ja Ehen schließen. Warum haben wir denn nicht gleich daran gedacht?«

»Sie dürfen Ehen schließen?« fragte der Schwarzrock den Detektiven.

»Gewiß, als erster Sheriff.«

»Auch gleich hier?«

»Warum denn nicht? Sie sind wohl noch nicht lange in dieser Gegend?«

»Nein.«

»Das ist hier sehr einfach. Ich setze nur ein Formular auf, welches Sie, Ihre zukünftige Frau und zwei Zeugen unterschreiben, und Sie sind verheiratet.«

»Aber das Registerbuch, das ist doch die Hauptsache!«

»Bah, in das trage ich morgen alles ein.«

Der erste Sheriff hatte alles Nötige bei sich: Tinte, Feder und Papier. In wenigen Minuten war der Schein fertig. Er sprach dem Paare einige Formeln vor, sie sprachen diese nach und unterschrieben, Magdalen und Ralph ebenso, und das Paar war fürs Leben zusammengekuppelt.

Der Priester streckte die Hand nach dem Scheine aus.

»Halt, der gehört Ihrer Frau Gemahlin, das wissen Sie doch, als Priester!«

»Nun ja, da bei mir aber nicht zu befürchten ist, daß ich meiner Frau ausreiße, so kann ich ihn doch bekommen. Ich werde ihn wie einen Talisman aufbewahren.«

»Wer weiß, man darf keinem Manne trauen,« lächelte Eulalie und ließ das Papier in ihren Busen gleiten.

Nun brach wieder der tollste Jubel los. Die Hochzeit mußte natürlich gefeiert werden, und jetzt kam Mister Elias an die Reihe, die Gäste zu traktieren. Der sparsame Priester wurde mit einem Male verschwenderisch, er zögerte nicht, Dollar nach Dollar springen zu lassen. Mit glücklichem Lächeln hielt er seine junge Frau auf dem Schoß, und diese erwiderte seine Liebkosungen äußerst freigebig.

Der Sheriff zeigte eine Tabelle, nach welcher er für seine Mühe vier Dollar zu fordern hatte. Sie wurden ihm sofort gezahlt, aber er steckte sie nicht ein, sondern verwendete sie dazu, eine Flasche auf das Wohl der Neuvermählten zu geben.

Mancher Leser wird sich vielleicht wundern, daß ein gebildeter Mann, wie der Priester war, doch auf solch plumpen Betrug eingehen und ihn glauben konnte.

Die Heiratsverhältnisse in Amerika, wie in England, sind eben ganz andere als die unsrigen; man kann früh aufstehen, ohne einen Gedanken an Heirat zu haben, geht spazieren, macht die Bekanntschaft einer Dame, und nachmittags ist man mit ihr gesetzmäßig verheiratet. In England wird man auf der Registratur nach Namen, Alter und Wohnung gefragt, ferner ob ledig oder Witwer, und da kein einziges Ausweispapier verlangt wird, so kann man irgend eine Angabe machen. Zwei Zeugen sind dazu nötig. Oft genug kommt es vor, daß man auf der Straße angehalten wird, ob man als Trauzeuge fungieren will. Für diese Gefälligkeit gibt es hinterher im Stehen einen ›Trink‹ im nächsten Bierhaus.

Die Folge davon ist, daß die Bigamie in England, aber auch die dreifache, vierfache Ehe und so weiter sehr häufig ist. Die Zeitungsberichte strotzen von solchen Verhandlungen vor Gericht, und geradezu lächerlich sind die einzelnen Tatbestände.

Richter: »Sie sind beschuldigt, eine Doppelehe eingegangen zu sein. Was haben Sie zu sagen?«

Angeklagter: »Ich war vierzehn Tage lang betrunken, ich habe keine Ahnung, daß ich mich zum zweiten Male verheiratet habe.«

Richter zur Frau: »Wußten Sie nicht, daß dieser Mann schon verheiratet war?«

Angeklagte: »Er war so betrunken, daß ich aus seinen Angaben nicht klug werden konnte.«

Richter: »Schämen Sie sich nicht, einen betrunkenen Mann zum Altar zu führen?«

Angeklagte: »Ew. Gnaden, wenn er nicht so betrunken gewesen wäre, dann hätte er mich ja nicht geheiratet.«

Die gefällte Strafe ist wegen mildernder Umstände eine sehr geringe. Die Ehe wird aufgelöst.

Ferner kann man in England die Schwester seiner Frau heiraten, kirchlich oder vor dem Standesamt. Kommt es dann an den Tag, daß es die Schwester der Frau ist, so ist die Ehe sofort aufgelöst, ohne daß der zweifache Ehemann auch nur vor das Gericht geladen werden darf. Die Ehe ist einfach ungültig.

Ebensolche Umstände herrschen in den Vereinigten Staaten von Amerika wie im stolzen, frommen England, womöglich noch schlimmere. In Louisiana zum Beispiel kann jede Ehe ohne Angabe eines Grundes innerhalb von acht Tagen rechtskräftig geschieden werden, beide Gatten müssen nur ihre Zustimmung geben, ist Geld vorhanden, in noch kürzerer Zeit, und ist der Gatte reich, so braucht er gar nicht erst die Zustimmung der Frau. Am nächsten Tage heiratet er eine andere, läßt sich wieder scheiden, und so geht es fort, bis Richter Lynch mit dem liebebedürftigen Manne sich näher befaßt, oder aber, bis sich die betrogenen Frauen und entrüsteten Mädchen verbinden und dem Don Juan mit dem Ochsenziemer für immer die Liebesgedanken austreiben.

Wehe den Don Juans in Amerika, welche den Unwillen des weiblichen Geschlechts auf sich lenken:

Da werden Weiber zu Hyänen –

Mister Elias war also fest überzeugt, daß er mit dem stattlichen Mädchen gesetzlich verheiratet war, und da sie eine bedeutende Summe als ihr Vermögen angegeben hatte, so trug er kein Bedenken, sein seit langen Jahren mühsam Erspartes zu opfern, das heißt, es in die Kehlen der Dirnen und übrigen Gäste zu gießen.

Alles war guter Laune: Peggy über die reichliche Einnahme, der Priester über seine junge Frau, mit welcher er heute in dieser Schenke die Brautnacht zu verbringen gedachte, und die anderen freuten sich über den Streich, den sie an dem heiligen Manne Gottes ausgeübt.

Draußen erklangen wieder Hufschläge.

»Es kommen Gäste, es müssen etwa vier sein,« rief Peggy.

Eulalie erschrak etwas, das konnten Farmer sein, welche sie alle kannten.

»Wir halten unsere Hochzeit geheim,« sagte sie schnell zu dem Schwarzrock.

»Aber warum denn, Schätzchen? Schämst du dich, wenn ich dich mein Weibchen nenne?«

»Das nicht, aber weißt du, ich habe unter den umwohnenden Farmern viele Verehrer, und da könnte es leicht geschehen, daß einer von ihnen auf dich eifersüchtig würde.«

Eulalie kam mit ihrer Ermahnung nicht weiter, die Tür wurde aufgerissen, und vier Mann drangen ins Zimmer. Sie bewegten sich so schnell, daß der erste von ihnen, ein herkulischer Mann, schon vor Ralph stand, ehe man sie noch richtig erkannt hatte. Sofort standen auch zwei andere hinter dem Cow-boy, während der vierte, die Hand in der Tasche, die übrigen Gäste im Auge behielt.

»Seid Ihr Ralph, der Cow-boy von Miß Petersens Farm?«

Ralph starrte den Frager verwundert an.

»Herrgott, Konstabler!« rief er dann und wollte aufspringen, aber sofort drückte ihn der Mann, in der Uniform eines Sergeanten, kräftig zurück.

»Im Namen des Gesetzes, Ihr seid verhaftet!«

Die Mädchen schrien. Ralph wollte nach dem Revolver greifen, aber schon hatte einer der hinter ihm Stehenden ihm diesen mit geschicktem Griff aus dem Gürtel gezogen.

Diese Leute hatten Uebung darin, mit Verbrechern der verwegensten Sorte zu verkehren. Alles Sträuben half dem Cow-boy nichts, nach einer Minute saß er mit gebundenen Händen und Füßen auf dem Stuhl.

»Was fällt Euch ein,« brüllte Ralph jetzt mit heiserer Stimme, »wie könnt Ihr wagen, mich anzufassen? Ich habe nichts begangen, daß Ihr mich verhaftet.«

»Nur gemach,« entgegnete der Sergeant, und brachte schon bei der ersten, oberflächlichen Untersuchung aus den Hosentaschen ein Bündel Banknoten zum Vorschein.

»Aha, dachte ich's doch.«

»Das ist mein Finderlohn.«

»Finderlohn ist sehr gut. Hier, zähle die Banknoten,« wandte er sich an einen Konstabler, »und ihr zieht ihm die Stiefel aus.«

»6178 Dollar,« meldete der Konstabler.

»Gut, und hier im Stiefel sind die anderen, die zu den 80 000 Dollar gehören; einige wird allerdings Peggy in Verwahrung genommen haben, und die übrige Gesellschaft scheint Sorge tragen zu wollen, daß auch das andere Geld bald kleingemacht wird. Gut, daß wir uns so beeilt haben, sonst hätte Mister Flexan das leere Nachsehen gehabt.«

Die Mädchen drückten sich bei diesen Worten scheu zur Seite, auch Peggy, denn jetzt sahen sie, daß Ralph sie von gestohlenem Geld traktiert hatte. Dieser selbst saß ganz fassungslos im Stuhl, er konnte nicht gleich zu einem Entschlüsse kommen. Der Detektiv rauchte ruhig weiter und fixierte dabei den Cow-boy, und nur Mister Elias nahm die eben gesprochenen Worte des Konstablers nicht so geduldig hin.

»Herr, was unterstehen Sie sich zu sagen?« rief er. »Dieser Herr da ist kein gewöhnlicher Cow-boy, wie Sie vielleicht annehmen, er spielt nur die Rolle eines solchen. Sie brauchen sich nicht zu wundern, daß er so viel Geld bei sich hat ...«

Langsam wendete der Sergeant den Kopf nach dem Sprecher.

»Ah, Mister Elias, Sie auch hier?« unterbrach er ihn. »Das hatte ich nicht erwartet! Einen guten Namen macht Ihnen das nicht eben. Was haben Sie zur Verteidigung dieses Cow-boys anzuführen?«

»Er ist kein Cow-boy, er ist mein Schwager.«

»Ihr Schwager? Sie wollen mich wohl foppen?«

»Ich versichere Ihnen, er ist mein Schwager, Mister Adolphs.«

»Hm, dann kennen Sie ihn besser, als ich,« der Sergeant sah sich unter den Menschen um, »und ist Ihre Gemahlin vielleicht auch hier?«

»Bitte, meine Frau.«

Der Schwarzrock faßte Eulalie, welche purpurrot wurde, an der Hand und stellte sie vor. Gleichzeitig brachen alle Konstabler in lautes Lachen aus.

»Diese ist Ihre Frau? Hahaha, seit wann denn?«

»Jener Herr, ein Sheriff, hat sie mir angetraut. Ich bitte Sie, dies nicht lächerlich zu finden. Sie könnten es bereuen, mit einem angestellten Missionar Spott getrieben zu haben.«

Der Sergeant warf dem ihm unbekannten Detektiven einen forschenden Blick zu. Er wußte sofort, daß mit dem Missionar ein Scherz getrieben worden war, freute sich selbst darüber, hielt es aber für seine Pflicht, solche Eingriffe in behördliche Angelegenheiten nicht ungeahndet zu lassen.

»Ich muß Ihnen erklären.« sagte er zu dem Priester, »daß Sie das Opfer eines Betrugs geworden sind, denn dieser Mann, den Sie Ihren Schwager nennen, ist ein Cow-boy, welcher 80 000 Dollar gestohlen hat, dieser, den Sie als ersten Sheriff bezeichnen, hat nicht das Recht, Ehebündnisse zu schließen, und endlich diese Dame, als deren Gatte Sie sich so glücklich schätzen, ist eine bekannte, für Geld käufliche Dirne. Seien Sie froh, daß ich dazwischengekommen bin, sonst hätte man sich mit Ihnen noch andere Späße erlaubt.«

Einen Blick voll des namenlosesten Entsetzens warf der Schwarzrock auf seine Gemahlin und auf den Sheriff, wie gebrochen sank er in einen Stuhl. Das freche Lachen Magdalens, die Verlegenheit Eulalies, die spöttischen Gesichter der Konstabler und des vermeintlichen Sheriffs bestätigten die Aussagen des Sergeanten.

»Mein Gott, mein Gott,« stammelte er leise, »du strafst mich hart! Habe ich denn das wirklich verdient? Meine Ehre, mein Ruf, meine Stellung – alles dahin.«

Jetzt kam auch in Ralph wieder Leben, sein Rausch war verflogen.

»Ich soll ein Dieb sein?« sagte er leise. »Laßt mich los, verdammte Halunken; gefunden habe ich das Geld, und wer das nicht glaubt, den schieße ich wie einen tollen Hund nieder!«

»Ruhe,« donnerte ihn der Sergeant an, »jetzt ist keine Zeit, Eure Unschuld zu beweisen! Könnt Ihr es, so werdet Ihr bald freigelassen werden. Meine Pflicht ist es, Euch als Dieb zu verhaften, und ich habe es getan, Euer Schimpfen hilft also gar nichts, ergebt Euch in Euer Schicksal. Alles übrige wird sich später finden. Hier im Zimmer geblieben,« rief er Eulalie nach, welche sich aus der Tür schleichen wollte, »mit Euch habe ich auch noch ein Wort zu sprechen.«

Eulalie blieb gehorsam stehen.

»Was habt Ihr mit dem Missionar dort vorgehabt?«

»Nichts, Sir,« stotterte Eulalie.

»Es war nur ein harmloser Spaß,« fügte Peggy verlegen hinzu.

»Der Euch teuer zu stehen kommen kann,« fügte der Sergeant, der Lust zu haben schien, nicht nur den Vollstrecker der Polizei, sondern auch den Richter selbst zu spielen. »Mister Elias, Sie sind das Opfer eines schamlosen Betrugs geworden. Ist Ihnen auch ein Trauschein ausgestellt worden, der Sie scheinbar an diese Dirne fesselt?«

»Ja, aber ich habe ihn nicht.«

»Wer hat ihn?«

»Meine Gattin – Eulalie, dieses Mädchen da,« verbesserte sich der Schwarzrock schnell.

»Her damit!«

Eulalie wagte nicht, zu widersprechen oder Ausflüchte zu machen. Subjekte, wie sie, stehen mit der Polizei immer auf etwas gespanntem Fuße. Sie brachte aus dem Busen den ausgestellten Trauschein hervor. Der Sergeant las ihn und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.

»Hm,« schmunzelte er, »hiernach wären Sie allerdings mit Miß Eulalie Freeman ehelich getraut. Ein Glück für Sie, Mister Elias, daß der Stempel fehlt, und daß ich bezeugen kann, daß diese junge Dame einen anderen Namen führt. Schließlich wäre auch noch der Stempel nachgeahmt worden, und dann hätten Sie in einer schönen Patsche gesessen. Der Aussteller dieses Scheines besitzt große Fertigkeit darin, hm, diesen Herrn muß ich mir einmal genau ansehen.«

Er wandte sich an den Detektiven, der noch immer im Stuhl zurückgelehnt saß, gleichmütig seine Zigarre weiterrauchte und mit heimlichem Entzücken die Gruppe beobachtete. Die durchbohrenden Blicke des Sergeanten beachtete er gar nicht. Dieser hielt ihn für einen heruntergekommenen Gentleman, der herumabenteuerte.

»Wer sind Sie? Was ist Ihr Geschäft?« fragte der Sergeant den Mann barsch.

Dieser nahm langsam die Zigarre aus dem Munde und blickte den Frager erstaunt an.

»Wer sind Sie? Was ist Ihr Geschäft?« wiederholte der Sergeant in noch gröberem Tone.

»Was berechtigt Sie zu dieser Frage?« klang es spöttisch zurück.

Der Sergeant ließ sich vorläufig noch nicht einschüchtern.

»Sie haben einen Trauschein ausgestellt, obwohl Sie kein Recht dazu haben.«

»Ist mir nicht eingefallen.«

»Oho, ich habe den Schein in meinen Händen.«

»Nennen Sie dies einen Trauschein? Dann dünkt es mich, als ob Sie als Beamter sehr wenig von der Geschichte verständen. Es ist erstens kein Stempel vorhanden, und ferner sind die Formalitäten ganz und gar nicht eingehalten. Wenn Sie nur ein bißchen Grütze im Kopfe hätten, müßten Sie sofort einsehen, daß hier nur ein sehr harmloser Scherz vorliegt.«

»Herr,« brauste der Sergeant auf, »hüten Sie sich, einen Beamten der Vereinigten Staaten zu beleidigen.«

»Und hüten Sie sich, sich als etwas aufspielen zu wollen, was Sie nicht sind,« entgegnete Paddington und stand auf. »Sie sind, wie ich sehr wohl weiß, dazu kommandiert, den Cow-boy hier wegen Verdachtes des Diebstahls zu verhaften, aber mich zu fragen, was ich bin, und was ich treibe, haben Sie nicht das geringste. Recht. Ich gebe zu, daß Ihnen der falsche Trauschein etwas seltsam erscheint, aber mich zur Rechenschaft deswegen ziehen dürfen Sie nicht.«

»Wollen Sie es mir vielleicht verwehren?« fragte der Sergeant trotzig, aber nicht so sicher, wie vorhin.

»Nicht verwehren, ich lasse es mir einfach nicht gefallen.«

»Das wird sich finden.«

»Hüten Sie sich, über das Maß Ihrer Machtbefugnis hinauszugehen, ich weiß ebensogut, wie Sie, vielleicht noch bester, wie weit diese reicht.«

Jetzt wurde der Sergeant kleinlaut, er schien doch an den Unrechten gekommen zu sein, und als Paddington dies merkte, fuhr er schnell fort:

»Sie dürfen nichts weiter, als mich bitten, Ihnen etwaige Legitimationspapiere zu zeigen, falls Sie meine Tat strafbar finden, damit gegen mich Klage erhoben werden kann. Ich habe nicht einmal nötig, Ihnen zum nächsten Bureau zu folgen, solange Sie mir nicht einen vorschriftsmäßigen Verhaftsbefehl vorweisen können.«

»Dann bitte ich Sie um Ihre Papiere.«

»Sie wollen Klage erheben?« lächelte Paddington. »Sie würden nicht viel damit erreichen.«

»Das weiß ich,« entgegnete der Sergeant unwirsch, »ich möchte nur wissen, mit wem ich es zu tun habe.«

Paddington entnahm seiner Brieftasche einige Papiere und reichte sie dem Sergeanten, der sie las, einen erstaunten Blick auf den Fremden warf und sie ihm, die Hand an die Mütze legend, wieder einhändigte.

»Die Sache ist in Ordnung,« sagte er unterwürfig, »es hat sich nur um einen Spaß gehandelt. Mister Elias, ich glaube, Ihnen ist ganz recht geschehen. Sie haben diese Demütigung verdient. Kokettieren Sie ein andermal nicht mit jedem Mädchen, das Ihnen in den Weg läuft, und seien Sie nicht gar zu vertrauensselig.«

Doch der Schwarzrock konnte sich über die ihm gespielte Posse nicht beruhigen, er hielt sich für ruiniert, den Menschen sowohl, wie Gott gegenüber, sein Jammern nahm kein Ende.

»Und ich,« begann jetzt Ralph wieder mit vor Wut bebender Stimme, »ich soll als Dieb verhaftet werden? Fragt diese Dirnen, ob ich ihnen nicht gleich gesagt habe, wie ich zu dem vielen Gelde gekommen bin.«

»Ergebt Euch vorderhand in Euer Schicksal,« sagte Paddington zu ihm, »ich gebe Euch die Versicherung, daß Ihr, wenn Ihr unschuldig seid, bald genug frei sein werdet. Ihr nanntet Miß Petersen Eure Freundin, nun gut, sie wird Euch beistehen, wenn sie von Eurer Verhaftung erfährt.«

Der Sergeant beschloß, diese Nacht in der Schenke zuzubringen und Ralph unter scharfer Bewachung zu halten. Der Regen hatte zwar aufgehört, aber der Boden der Prärie war noch mit Wasser bedeckt, der Heimritt also unbequem. Paddington sprach lange leise mit dem Sergeanten, das Gespräch drehte sich um den finster dasitzenden Cow-boy, doch der Sergeant machte abwehrende Bewegungen, er wollte um keinen Preis auf den Vorschlag des Detektiven eingehen, Ralph vorläufig freizulassen.

Die Mädchen, auch Peggy, verhielten sich schweigsam. Die Anwesenheit der Konstabler war ihnen ungemütlich, und nur der Schwarzrock machte Lärm. Er bejammerte in einem fort die ihm zugefügte Schmach, rief Gott zum Helfer an und schmähte weidlich auf Paddington und besonders auf Eulalie. Diese konnte nicht unterlassen, eine boshafte Bemerkung zu tun.

»Was meint Ihr, geehrter Herr Missionar,« flüsterte sie ihm zu, »ob wohl Gott jetzt noch zögern würde, auch Euch in der Sintflut zu verderben? Ich glaube kaum, denn Ihr seid doch ein ganz gewaltiger Sünder.«

»Hebe dich weg von mir, Satan!« schrie Elias. »Möge sie kommen, die Sintflut, und euch Schlangengezücht vernichten! Ihr seid reif dazu.«

»Und Ihr mit!«

Dieses Wort war noch nicht aus ihrem Munde, als es plötzlich im Walde lebendig wurde. Es schien eine Reiterschar durchzubrechen, man sah solche über die etwas bewaldete Prärie jagen und dem Hügel zustreben.

»Die haben es eilig,« rief der Sergeant.

»Es sind zwei Farmer aus der Umgegend,« erklärte Peggy am Fenster, »die anderen kenne ich nicht.«

»Es sind auch Damen dazwischen.«

»Sie scheinen zu fliehen.«

»Sie reiten vorbei.«

»Nein, Sie reiten um den Hügel herum, kommen aber herauf, sie kennen die Gegend nicht. Da, jetzt folgen sie den beiden ersten Farmern.«

»Horch, was ist das?«

So klang es in dem Zimmer durcheinander. Der letzte Ausruf bezog sich auf ein seltsames Geräusch, welches man zwischen dem Stampfen der Pferdehufe vernehmen konnte. Es klang wie ein entferntes Rauschen, manchmal auch wie ein Gurgeln.

»Das Wasser,« schrie in diesem Augenblick Paddington, wirklich erschrocken.

»Das Wasser ist hinter uns her,« tönte es da gleich darauf aus dem Munde einiger Reiter, welche jetzt die Anhöhe hinaufgaloppierten.

Die Insassen der Stube schrien vor Schrecken laut auf. Sie wußten, was dieser Ruf, diese Flucht der Reiter zu bedeuten hatte. Alles sprang nach den Fenstern, nur der Schwarzrock sank mit einem dumpfen Stöhnen in die Knie und verbarg das Gesicht in den Händen.

»Mein Gott, mein Gott,« ächzte er, »du bist furchtbar in deinem Grimm gegen die Sünder. Du schickst die Sintflut, ich habe sie heraufbeschworen. Sei gnädig gegen mich armen Sünder, wende dein Gesicht nicht von mir!«

»So schlimm steht es noch nicht mit uns,« sagte Eulalie neben ihm und klopfte ihm auf die Schulter, »Eure Sintflut kommt nicht bis zu uns herauf, und sollte dies auch der Fall sein, ich weiß doch ein Mittel, uns zu retten.«

»Wirklich?«

Ein Hoffnungsschimmer zeigte sich im Gesicht des Priesters.

»Ja, und wenn Ihr mich wirklich lieb habt, so werde ich Euch auch retten.«

»O, ich habe dich so furchtbar lieb, Eulalie.«

»Wollt Ihr mich heiraten?«

»Gewiß, so oft Ihr wollt.«

»Dann betet vorläufig ruhig weiter, schaden tut es auf keinen Fall.«

»Mein Gebet hat seine Kraft verloren, seitdem ich in den Pfuhl der Sünde geraten bin, ich verlasse mich lieber auf dich, meine liebste Eulalie.«

Der Schwarzrock war aber doch so vorsichtig, weiterzubeten, vielleicht auch hatte er nicht mehr die Kraft, sich aus seiner knienden Stellung zu erheben – er blieb liegen.

Die Reiter hatten unterdes ihre Rosse vor der Haustür gezügelt, waren abgesprungen und betraten nun das Wirtszimmer, die Nachricht verbreitend, daß im Koloradogebirge zwei Wolkenbrüche niedergegangen seien und das Wasser ihnen auf dem Fuße folge.

Die Ankömmlinge waren natürlich keine anderen, als die Damen und die englischen Herren, welche von Miß Petersens Farm hierhergeflohen, darunter einige Beamte der Hazienda, auch einige Diener, sogar Neger, denen die Flucht gelungen war.

Wohl war auf dem wilden Ritt manches Pferd gestürzt, da man aber treu zusammenhielt, so war kein Vermißter zu beklagen, es sei denn Miß Petersen und Lord Harrlington, über deren Schicksal man völlig im unklaren war.

Die Ankommenden wunderten sich nicht wenig, hier dekolletierte Damen anzutreffen. Einige geflüsterte Bemerkungen reichten hin, um alle darüber aufzuklären, ebenso betreffs des gefesselten Ralph, und da man im Falle der Gefahr keine Rücksicht kennt, bei einer Feuersbrunst bekanntlich sogar die Frau Bürgermeisterin im Hemd zum Fenster hinausspringt, so wurde darauf weiter keine Obacht gegeben. Man war froh, dem Wassertod entgangen zu sein, und gedachte nur mit schmerzlichem Bedauern der beiden Fehlenden, Johanna insbesondere an ihren Bräutigam, an Hoffmann, der ganz sicher ebenfalls von der Ueberschwemmung überrascht worden war.

Fragen und Antworten wechselten schnell hin und her, besonders wurde Paddington mit Fragen bestürmt, den man im Eifer mit Mister Sharp anredete. Jetzt war keine Zeit dazu, sein Pseudonym zu wahren.

Ehe man sich noch ausgesprochen, war draußen schon eine unendliche See entstanden, nicht mehr mit glattem Spiegel, wie vorhin, sondern der Vollmond beschien eine aufgeregte Wasserfläche, und diese stieg mit rapider Geschwindigkeit. In einer Viertelstunde war die breite Basis des Hügels verschwunden, man befand sich nur noch auf einer kleinen Insel.

»Gott sei uns gnädig!« hauchte mancher bleiche Mund, der Schwarzrock wimmerte zum Herzbrechen.

Nick Sharp wurde gefragt, wie er hierherkäme, antwortete aber so kurz, daß man für gut fand, ihn in Ruhe zu lassen. Man bekümmerte sich jetzt übrigens weniger um das Schicksal von Eduard Flexan, den Sharp wahrscheinlich vergeblich verfolgt hatte, als vielmehr um das von Ellen, Harrlington, Hoffmann und dessen Begleiter.

Sharp war nicht mehr im Zimmer, er befand sich draußen und lief am Wasserspiegel hin und her. Das Wasser wuchs noch immer, würde aber, versicherten die Beamten, welche schon einmal eine Ueberschwemmung durchgemacht hatten, sicher nicht das auf dem Hügel stehende Gebäude erreichen.

Diese Behauptung war zwar tröstlich, ruhte aber auf sehr schwacher Basis. Was noch nicht geschehen, konnte ja jetzt eintreten, die Elemente dulden keine Vorschriften, sie spotten aller menschlichen Berechnung.

Niemand konnte sich daher der Sorge um die Zukunft erwehren, mit Ausnahme vielleicht des Missionars, welcher sich an die Aussage des Beamten anklammerte, wie ein Ertrinkender am Strohhalm. Er verfolgte denselben ständig mit Fragen und konnte nicht oft genug versichert bekommen, daß für sie selbst keine Gefahr vorliege. Eulalie schien nicht besonders um ihr Leben besorgt zu sein, sie ängstigte jedoch den armen Schwarzrock fortwährend durch ihre Vermutungen, versprach aber, ihn zu retten, sollte das Wasser ihnen bis an den Hals steigen, und so schloß sich der Priester in seiner Todesangst eng an das Mädchen, seine gewesene Gattin an.

Endlich entschied Williams, man wolle nicht tatenlos hier harren und die Ueberschwemmung vorübergehen lassen, sondern an andere Unglückliche denken. Es wurde eine Vorrichtung getroffen, auf dem Dache des Hauses ein Feuer anzünden zu können, ohne daß die Balken in Gefahr kamen, anzubrennen. Mit Hilfe von Töpfen und Blechen geschah dies, und bald schlug eine hohe Flamme zum Himmel empor, ein weithin sichtbares Zeichen für alle die, welche sich in Wassersnot befanden. Konnte man ihnen auch nicht beistehen, so wollte man doch den ratlos im Wasser Schwimmenden den Weg zur Insel zeigen. Dann eilte man hinaus, um zu sehen, ob das Feuerzeichen Erfolg haben würde, und jeder hoffte im stillen, daß es auch die Freunde herbeiführen möge.

Der Beamte hatte recht gehabt, das Wasser erreichte bald seinen höchsten Standpunkt, die Strömung ließ nach und begann dann zu sinken, wenn auch sehr langsam.

Welch kolossalen Schaden mochte die Ueberschwemmung angerichtet haben!

Die erwarteten Ernten waren unbedingt vernichtet, das Vieh mochte zum Teil auf dem hügeligen Plateau, welches sich einige Meilen weiter östlich erhob, gerettet worden sein, denn der Instinkt der in der Natur frei aufgewachsenen Tiere ist sehr fein. Der Verlust der Ernte hatte für eine solche große Hazienda, wie die von Miß Petersen, nicht viel zu bedeuten, das nächste Jahr glich den Schaden wieder aus, und zwar dadurch, daß die Ueberschwemmung alles mit einem äußerst fruchtbaren Schlamm bedeckte. Dasselbe war zwar auch bei den kleineren Haziendas der Fall, aber diese Farmer hielten den einmaligen Schaden mit ihren geringen Geldmitteln nicht aus, sie kamen in Schulden, an denen sie jahrelang zu zahlen hatten, während den großen Farmern stets bedeutende Summen zur Verfügung standen.

Und wie viele Menschenleben mochte das Wasser vernichtet haben!

Händeringend stand Johanna im Schatten des Hauses und blickte hinaus auf die trostlose, rauschende und gurgelnde Wasserwüste. Wo mochte Felix jetzt sein?

Da erscholl in der Ferne ein lauter Hilfeschrei, dann noch einer, und auf dem Hügel trat eine atemlose Stille ein. Dort rang ein Mensch mit den Fluten.

Wieder setzten die Rufe ein. Der Unglückliche hatte das Feuer erblickt, aber hatte er auch die Kraft, das trockene Land zu gewinnen? Die Stimme klang von da, woher die Strömung kam, also war zu hoffen, das er angetrieben oder doch dicht vorbeigetrieben wurde.

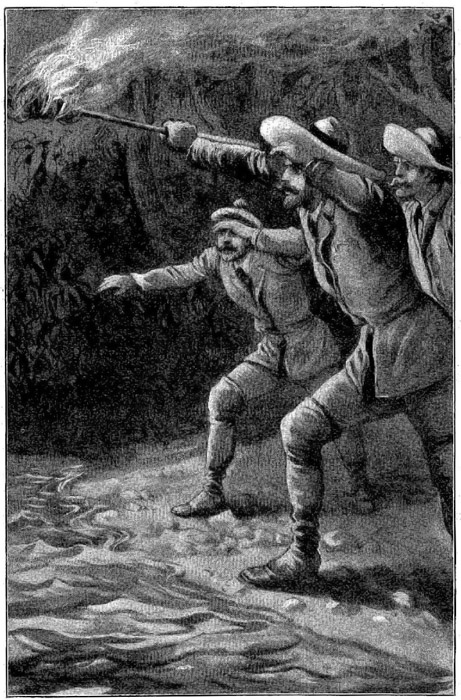

Nick Sharp tränkte Werg mit Petroleum, band es an einen Stock und zündete die so gebildete Fackel an, sie in weiten Kreisen um den Kopf schwingend.

»Dort treibt er, dort, dort, er schwimmt vorüber!« rief jetzt eine Stimme.

»Dort treibt er! Dort, dort schwimmt er vorüber!« rief eine Stimme.

Man erblickte im Mondschein eine Gestalt, welche verzweifelt mit der Strömung kämpfte, um nach der Insel zu gelangen. Doch bald mußte es mit seiner Kraft vorbei sein, die Bewegungen wurden hastig, aber schwach ausgeführt.

Das Gesicht des Schwimmenden konnte man nicht erkennen, dazu reichte das Mondlicht nicht aus.

»Er sinkt unter, er ertrinkt.«

Der Kopf war unter dem Wasser verschwunden, tauchte noch einmal auf und sank abermals unter, um nicht wieder aufzutauchen.

»Verloren!« ertönte es entsetzt.

»Noch nicht,« rief Sharp, drückte die Fackel dem ihm zunächst Stehenden in die Hand, war mit einem Satz im Wasser und strebte mit langen, kräftigen Stößen der Stelle zu, wo der Kopf zuletzt gesehen worden war.

Mit zwanzig Stößen hatte er sie erreicht, drehte um, tauchte unter und schwamm nun unter dem Wasser so schnell wie möglich mit der Strömung weiter.

Hatte er Glück, so konnte er den Ertrinkenden fassen, denn die Strömung schrieb ihm den Weg genau vor. Aber es kam darauf an, wie weit jener schon gesunken war.

Nach einer halben Minute tauchte Sharp wieder auf, er hatte eine beträchtliche Strecke durchmessen.

»Nichts,« rief er, schöpfte tief Atem und war schon wieder verschwunden, diesmal aber gegen die Strömung schwimmend.

»Er findet ihn doch nur als Leiche,« flüsterte ein Engländer. »Zwei Minuten sind schon seit dem ersten Hilferuf verstrichen.«

Sharp erschien wieder an der Oberfläche, er hatte den Fremden nicht erreicht.

»Lasten Sie ab, es ist zu spät,« rief ihm Williams zu, »Sie strengen sich umsonst an.«

Doch Sharps eiserne Natur kannte weder Ermüdung, noch gab er so leicht einen Vorsatz auf. Wieder tauchte er unter und blieb sehr lange aus, doch diesmal war sein Rettungswerk von Erfolg gekrönt, und mit unveränderter Kraft schwamm Sharp, den Verunglückten in einem Arm, der Insel zu.

Zwanzig Hände streckten sich aus und zogen den Bewegungslosen ans Ufer. Man hatte sicher einen Toten vor sich.

»Hei, den kenne ich,« schrie Williams plötzlich und prallte erschrocken vor der Leiche zurück.

»Eduard Flexan und kein anderer,« riefen die Uebrigen.

Sharp zog ein unbeschreibliches Gesicht.

»Also endlich habe ich ihn doch bekommen,« murmelte er, »den ganzen Tag habe ich den Schuft vergeblich verfolgt, und jetzt ziehe ich ihn aus dem Wasser. Und ich Dummkopf mache mir auch noch die Kleider naß und ertrinke fast dabei. Wahrhaftig, ich möchte lachen, wenn es nicht so traurig wäre.«

Da lag Eduard Flexan, sein Gesicht war noch geschwollener als sonst, er sah entsetzlich aus. Er war in Hemdsärmeln, seine Jacke hatte er auf der Flucht verloren, wie Sharp erzählte.

»Ralph behauptet immer, er habe eine Jacke im Walde gefunden und darin hatten die 80 000 Dollar gesteckt,« meinte Eulalie.

»Das ist allerdings wahr, das hat er gesagt,« entgegnete der Sergeant unwirsch.

»Ich kalkuliere, Ralph hat nicht gelogen, er ist unschuldig,« sagte auch Sharp.

»Und ich behaupte, daß nicht Ralph, sondern dieser Schurke dort, der jetzt endlich von seinem wohlverdienten Lohn erreicht ward, das Geld, mein Geld, gestohlen hat,« sagte da eine Stimme.

»Ellen – Lord Harrlington,« tönte es von allen Seiten, und man umringte das plötzlich wie aus der Erde gewachsene Paar.

»Felix,« erscholl auf der anderen Seite ein Jubelruf und an der breiten Brust des hohen Mannes hing, lachend und weinend zugleich, Johanna.

Der angetriebene Wagen gab Zeugnis davon, wie die Ankömmlinge sich aus der Wassersnot gerettet hatten; mit kurzen Worten schilderten sie ihre Erlebnisse, man beglückwünschte sie und bedauerte den armen Snatcher, welcher sicherlich eine Beute des Wassers geworden war.

Als Ellen den gefesselten Ralph erblickte, überflog eine Wolke ihr Gesicht, der Sergeant mußte ihr alles erklären, und dann war es Ellen ein leichtes, auf ihr Wort hin nicht nur Ralph in Freiheit zu setzen, sondern den Verhaftsbefehl gegen ihn vollkommen zurückzunehmen.

Jetzt zweifelte niemand mehr daran, daß Eduard Flexan die 80 000 Dollar wirklich gestohlen hatte oder daß sie ihm von seinem Vater ausgehändigt worden waren. Ralph beschrieb die Jacke, welche er gefunden hatte, Miß Kenworth, wie auch Martha bestätigten, so hätte das Kleidungsstück des Räubers ausgesehen, und überdies lag der Leichnam Eduards ohne Jacke am Boden.

Williams, Sharp und Hannes hatten sich mit dem Körper beschäftigt, wie man es mit Ertrunkenen zu tun pflegt. Doch alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

»Mausetot,« sagte Hannes, sich aufrichtend, »ich schlage vor, wir werfen ihn wieder ins Wasser.«

Sofort hob ihn Sharp auf und wollte ihn in die Fluten schleudern, wurde aber durch einen Ruf Ellens daran gehindert.

»Halten Sie ein, Mister Sharp! So schlimm uns dieser Mann auch während seines Lebens mitgespielt haben mag, er ist tot, Gott hat ihn vor seinen Richterstuhl gefordert, und wir wollen uns nicht an seinem Leichnam rächen.«

»Rächen?« wiederholte Sharp, den Toten noch immer im Arm haltend. »Werfe ich ihn in das Wasser, so soll dies sicher kein Akt der Rache sein, sondern nur eine einfache Vorsichtsmaßregel. Im Wasser kommt er sicher nicht wieder zum Bewußtsein.«

»Ah, Sie halten ihn also nur für bewußtlos?«

»Nein, das nicht. Ich halte ihn für tot. Aber noch immer geschehen Zeichen und Wunder.«

Ellen bestand auf ihrer Meinung.

»Ich teile Ihre Ansicht nicht, Mister Sharp. Der Tote soll hierbleiben und nach Verlauf der Ueberschwemmung, also jedenfalls schon morgen früh, ein Begräbnis erhalten, wie es sich auch für den tiefstgefallenen Menschen geziemt. Wenn Sie wollen, können Sie dem Toten ja zur Vorsicht Füße und Hände binden.«

Die Stimmung war zu ernst, als daß in Ellens letzten Worten ein Scherz liegen konnte. Sharp murmelte etwas zwischen den Zähnen und warf den schrecklich anzusehenden Leichnam in einen Schuppen des Hauses.

Den letzten Teil der Nacht verbrachte man schlafend, Peggy mußte die Zimmer des geräumigen Hauses zur Verfügung stellen. Nur einige der Herren wachten. Sie unterhielten das Feuer, beobachteten das Sinken des Wassers und besprachen die letzten Ereignisse. Eine Frage beschäftigte sie besonders. Wo war der alte Flexan geblieben? War er vielleicht gar im Jenseits mit dem zusammengetroffen, der schon hier auf Erden Anklage gegen ihn erheben wollte, ihn aber nun vor einem höheren Richter als Mörder bezeichnete?

Die Morgensonne beleuchtete eine trockene Fläche. Die Grashalme lagen zwar noch niedergedrückt am Boden, richteten sich aber schon wieder auf. Ueberall stieg dichter Nebel empor, ein Zeichen, mit welcher Kraft die Sonne ihr Austrocknungswerk betrieb. Man verließ den Hügel und fand, daß der Boden zwar noch weich war, aber den Pferdehufen schon widerstehen konnte. Nach und nach kam einer nach dem anderen aus dem Hause, bis alle draußen versammelt waren und sich an dem Bilde erfreuten, das sich ihnen darbot.

Nach kurzem Beraten beschloß man, sofort den Ritt nach der Hazienda zu beginnen und dort den Wasserschaden zu besichtigen. Hoffentlich hatte das Haus den Anprall der Fluten ausgehalten, hoffentlich lebten die Diener und Neger noch.

»Erst aber wollen wir den Toten begraben, wenn auch ohne besondere Feierlichkeit,« ermahnte Ellen, »möge Gott ihm gnädig sein!«

Ralph war der erste, welcher ohne Aufforderung nach dem Schuppen eilte. Er verschwand darin, und plötzlich hörten die übrigen ihn einen lauten Schrei ausstoßen.

Der Schuppen war leer, der Tote nicht mehr darin.

Der Hausknecht konnte nichts aussagen, er war vor wenigen Minuten erst aufgestanden; ebensowenig die Herren, welche gewacht hatten. Sie wollten den Toten nicht beiseite geschafft haben.

»Wo ist Mister Sharp?« fragte Ellen, sich im Kreise umsehend.

Eben bog der Gesuchte um die Ecke des Hauses und schlenderte gemächlich, die Hände in den Hosentaschen, im Munde die qualmende Pfeife, auf die Gesellschaft zu.

»Hier bin ich,« sagte er, »Guten Morgen, meine Herren und Damen. Schöner Tag heute, nicht? Und alles wunderbar trocken geworden.«

Ellen maß den Sprecher mit finsteren Blicken.

»Wissen Sie, was wir entdeckt haben?«

»Ich wüßte nicht. Ach so, vielleicht, daß Sie Appetit haben?

»Es ist wahr, ich fühle einen riesigen Hunger.«

»Mister Sharp, der Leichnam Flexans ist verschwunden,« sagte Ellen kurz.

»Wahrhaftig? Das ist seltsam, aber wiederum auch leicht erklärlich,« war die gleichmütige Antwort Sharps, dessen Gesicht auch nicht im mindesten einen anderen Ausdruck annahm.

»Finden Sie dies so leicht erklärlich, Mister Sharp?«

»Natürlich, es hat ihn einfach jemand schon begraben.«

»Niemand von uns.«

»Ich auch nicht.«

»So hat ihn jemand ins Wasser zurückgeworfen, obgleich ich so dringend darauf bestanden habe, daß dies nicht geschieht.«

»Von dem Betreffenden, der dies getan, war es wirklich sehr rücksichtslos, Ihre Bitte nicht zu beachten,« entgegnete Sharp.

»Mister Sharp, kein anderer, als Sie, hat den Leichnam, während wir schliefen, ins Wasser geworfen.«

Jetzt machte Sharp ein ganz anderes Gesicht, langsam nahm er die Pfeife aus dem Mund und sah Ellen fest an.

»Ach, so steht die Sache,« sagte er leise. »Also Sie glauben, ich hätte Ihrer Anordnung entgegengehandelt? Warum übrigens, Miß Petersen, sprechen Sie Ihre Vermutungen nicht gleich offen aus?«

»So will ich es jetzt tun,« erwiderte Ellen mit geröteten Wangen, »Mister Sharp, Sie haben den Leichnam Flexans beiseite gebracht!«

»Nein.«

Ellen zuckte die Achseln. Da trat Sharp plötzlich einen Schritt auf sie zu.

»Ich hätte das Recht gehabt, es zu tun, denn Eduard Flexan war ein gefährlicher Verbrecher, dem man am besten eine Kugel durch den Kopf hätte schießen sollen. Aber trotzdem, Miß Petersen, ich habe es nicht getan. Genügt Ihnen diese Aussage?«

Der Detektiv hatte in ganz ungewöhnlich scharfem Ton gesprochen, es schien fast, als müßte ein Streit entstehen. Schnell trat Hoffmann dazwischen.

»Ihre Erklärung genügt,« rief er. »Ich frage die übrigen Anwesenden nochmals: hat einer von Ihnen den Leichnam auf irgend eine Weise beiseite gebracht?«

Alle antworteten verneinend; die Konstabler, der Cow-boy, die Mädchen wurden befragt, überall dieselbe Antwort.

»Mister Sharp, halten Sie es für möglich, daß Flexan wieder zu sich gekommen ist und die Flucht ergriffen hat?«

»Unmöglich ist nichts.«

»So lassen Sie uns den Schuppen untersuchen.«

Ehe Sharp dem Ingenieur folgte, wurde er noch einmal von Ellen zurückgehalten.

»Ich muß mein Benehmen Ihnen gegenüber rechtfertigen. Ich konnte nichts anderes denken, als daß Sie mit dem Leichnam ausgeführt, was Sie schon gestern abend mit ihm zu tun beabsichtigten.«

»Ich tat es nicht.«

»Jetzt glaube ich es.«

»Warum nicht gleich?«

»Ihr seltsames Benehmen bewirkte dies.«

»Wieso seltsam?«

»Wir alle erschraken, als wir Flexan nicht mehr vorfanden, nur Sie blieben bei der Mitteilung ganz kaltblütig. Sollte ich daraus nicht den Schluß ziehen, daß Sie selbst den Körper verschwinden ließen?«

Sharp lächelte.

»Miß Petersen, es wundert mich, daß Sie mich noch immer nicht kennen, Sie müßten doch nun wissen, daß ich mich nicht so leicht ins Bockshorn jagen lasse. Ob ich bei Ihrer Mitteilung nun geweint oder gejammert oder geflucht hätte, davon wäre Flexan, ist er wirklich fort, auch nicht wiedergekommen. Doch jetzt muß ich mit Mister Hoffmann den Schuppen untersuchen.«

»Die Sache ist beigelegt?«

»Vollkommen, hatte überhaupt nichts zu bedeuten.«

Es ergab sich, daß Flexan wirklich verschwunden war. Diese Nachricht verbreitete sichtlichen Schrecken. Eine kleine Pfütze zeigte den Platz an, wo der Körper gelegen hatte, andere Spuren fehlten.

»Sie glauben doch nicht etwa, Flexan sei wieder zu sich gekommen und geflohen?« fragte Ellen mit bebender Stimme. Sie war die Aengstlichste von allen.

»Offengestanden, ich zweifle nicht mehr daran,« entgegnete Sharp, »ich habe mich selbst davon überzeugt, daß Flexan die Lebenszähigkeit einer Katze hat, und Mister Hoffmann kann noch andere Sachen von ihm erzählen.«

»Es ist so,« fügte Hoffmann hinzu. »Wer wochenlang die furchtbarsten Quecksilberdämpfe einatmen kann, ohne eine Gegenmedizin zu nehmen, und wer dann noch eine ungebrochene Rüstigkeit zeigt, ja, wer sogar eine Nacht in einer Quecksilberretorte aushalten kann, ohne zu sterben, den möchte ich fast für befähigt halten, stundenlang unter Wasser ohne Luft zu leben. Meines Erachtens ist Flexan zu sich gekommen und hat das Weite gesucht, ganz schwache Spuren zeugen davon. Ich ersuche Sie jetzt, den Hügel nicht zu verlassen, bis wir unsere Untersuchung vollendet haben.«

Hoffmanns Rat kam zu spät, keine Spur Flexans konnte mehr gefunden werden. Derselbe hatte merkwürdigerweise keine Schuhe angehabt, die ganz schwachen Abdrücke seiner Füße waren daher nicht mehr zu erkennen, um so weniger, als der Boden von den Anwesenden schon völlig zertreten worden war.

Aber man hatte heute früh auch den Hügel schon öfters umgangen, kreuz und quer liefen zahlreiche Spuren, die eines nackten Fußes waren nicht darunter.

Flexan war eben entkommen, alle zogen erschrockene Gesichter, Hoffmann und Sharp schüttelten die Köpfe und besprachen sich oftmals leise.

Da teilte der Hausknecht plötzlich mit, daß ihm seine Schuhe fehlten, nirgends könnte er sie finden. Er verfügte über ein paar ansehnliche Füße, und jetzt entdeckte man plötzlich unter den übrigen Spuren Abdrücke eines sehr großen Stiefels.

Es war kein Zweifel, Flexan hatte des Hausknechts Stiefel gestohlen und in ihnen seine Flucht angetreten. Man konnte die Abdrücke auf dem Hügel erkennen, unten aber hörten sie plötzlich auf.

»Die Sache ist leicht zu erklären,« meinte Hoffmann. »Sir Williams, Sie haben diese Nacht gewacht. Wann fing das Wasser an, sich völlig zu verlaufen?«

»Als die Morgenröte dämmerte, stand es noch fußhoch. Dann verlief es sich schnell.«

»So hat Flexan seine Flucht angetreten, als der Boden noch mit Wasser bedeckt war, denn sicherlich ist er noch bei Nacht geflohen. Er wird bei jeden Schritt zwar tief eingesunken sein, denn der Boden war noch sehr weich, aber deswegen schloß sich die Oeffnung wieder spurlos.«

»Mister Sharp, wollen Sie ihn verfolgen?« fragte Ellen den Detektiven.

»Gewiß,« entgegnete Hoffmann anstatt des Gefragten.

Angsterfüllt blickte Johanna den Geliebten an.

»Wie? Du willst doch nicht etwa auch seine Verfolgung aufnehmen?«

»Es ist von größter Wichtigkeit, daß dieser Schurke endlich dingfest gemacht wird.«

»Ueberlaß dies meinem Bruder,« bat Johanna flehentlich »es ist sein Beruf; du aber bleibe bei mir.«

»Ich zweifle nicht, daß dem Bruder der tüchtigste Detektiv ist, doch Flexan ist schlau; um ihn in der Wildnis zu fangen, muß man Waldläufer sein. Mister Sharp kann bezeugen, welcher Listen sich Flexan bedient.«

Sharp nickte mit zusammengebissenen Lippen.

»So willst du mich wirklich verlassen?« fragte Johanna nochmals.

»Es muß sein.«

»Dann gehe ich mit dir, keine Gewalt auf Erden soll mich je wieder von dir trennen.«

Zweifelnd blickte Hoffmann vor sich nieder, ein innerer Kampf fand statt. Da trat Sharp zu ihm.

»Mister Hoffmann, überlassen Sie die Verfolgung mir. Ich garantiere dafür, daß ich Flexan doch noch fange, und daß er keinen Schaden mehr anstiften soll.«

»Sie haben mir ausführlich Ihre gestrige Verfolgung erzählt. Ohne Sie beleidigen zu wollen, behaupte ich, Sie sind von Flexan irregeführt worden.«

»Wohl, ich gestehe dies offen ein. Mein Fehler war, daß ich Flexan unterschätzte.«

»Sie vermuteten keinen Menschen in ihm, der seine Spur verbergen kann.«

»In der Tat, das glaubte ich nicht.«

»Er wird es zum zweiten Male und noch geschickter tun.«

»Ich versichere Sie, er entgeht mir nicht, und wenn er noch so schlau manövrierte, und wenn er noch so oft seine Stiefel wechselte, verschenkte, Wasserwege benutzte und so weiter, seit ich weiß, daß er in dergleichen Sachen erfahren ist.«

»Gut,« sagte Hoffmann nach längerem Zögern, Johannas Hand ergreifend, »ich stelle die Verfolgung Ihnen allein anheim.«

Jubelnd umarmte ihn Johanna.

»Ich hätte noch ein anderes Mittel gewußt, Sie von Ihrer Braut nicht zu entfernen,« lächelte Sharp.

»Und das wäre?«

»Ich werde Flexan nicht in der Prärie verfolgen.« »Nicht?«

»Nein, ich werde ihm eine Falle stellen.«

»Eine List?«

»Ja, ich fange ihn in der Stadt. Der Plan ist sicher. Mäuse fängt man mit Speck, für den verzweifelten Flexan weiß ich einen anderen Köder.«

»Tuen Sie, was Sie wollen, nur fangen Sie diesen Unhold, seine Zeit ist abgelaufen. Und vor allen Dingen, schonen Sie ihn nicht mehr!«

Man bestieg die Pferde.

Ralph war frei, Ellen hatte den Verhaftsbefehl zurückgenommen. Der Sergeant händigte ihr das vorgefundene Geld ein. Der Cow-boy wollte sich wegen des fehlenden Geldes verantworten, doch Ellen fiel ihm freundlich in die Rede.

»Es ist gut. Ich kenne eure Sitten und weiß daher, daß du den Finderlohn ohne Gewissensbisse behalten durftest. Genug, Ralph, du bist ein ehrlicher Kerl und sollst mein Freund bleiben. Jetzt kehrst du mit mir nach der Hazienda zurück, dort sprechen wir weiter über deinen Finderlohn. Sergeant,« wandte sie sich an den Konstabler, »Sie werden noch von mir hören, Ihre Bereitwilligkeit, mein Eigentum zu retten, soll nicht unbelohnt bleiben.«

In der Schenke waren zwar überflüssige Pferde vorhanden, aber die Konstabler ließen es sich nicht nehmen, ihre guten Reittiere denen anzubieten, welche auf dem schwimmenden Wagen angekommen waren.

Sharp blieb vorläufig in der Schenke zurück, ohne über seine Pläne zu sprechen. Er verabschiedete sich kurz.

Mister Elias ließ sich beim Abreiten der Gesellschaft nicht sehen, sein Schamgefühl hielt ihn zurück, und der übrigen Bewohner der Schenke wurde nicht weiter gedacht. In kurzem Trabe ging es der Plantage Ellens zu, der Schwarzrock sah ihnen aus einem Dachfenster mit sehr gemischten Empfindungen nach.

Eine Hand legte sich auf seine Schulter, und der Prediger sah in das lachende Gesicht Sharps.

»Da reiten die sündigen Menschen hin, die Sintflut hat sie doch verschont,« sagte er.

»Gott war ihnen gnädig,« murmelte der Schwarzrock verlegen, ohne die Augen zu heben.

»Ja, wissen Sie auch, warum?«

»Aus seiner Barmherzigkeit.«

»Vielleicht auch das. Aber sehen Sie, es heißt im 1. Buch Mose, 18. Kapitel, 32. Vers: Ich will sie nicht verderben um der zehn willen – nämlich die Einwohner Sodoms. Wenn nun Gott eine ganze Stadt nicht vernichten will, wenn er zehn Fromme darin findet, so hat er doch auch sicher die paar Sünder verschont, welche diese Nacht hier versammelt waren, weil ein Frommer unter ihnen war.«

Der Schwarzrock blickte auf, ein angenehmes Erstaunen malte sich in seinem blassen Gesicht.

»Ein Frommer? Wen meinen Sie damit?«

»Was glauben Sie?«

»Sie meinen sich selbst damit. In der Tat, nur ein Gerechter kann in der Bibel so bewandert sein, wie Sie es sind.«

»O nein,« lächelte Sharp, »ich gestehe ehrlich ein, daß ich ein großer Sünder vor dem Herrn bin.«

»Aber wen meinen Sie sonst damit?«

»Nun, wen anders als Sie?«

Des Priesters Antlitz wurde plötzlich wie mit Sonnenschein übergossen, fromm verdrehte er die Augen.

»O, Sie überschätzen mich,« stammelte er.

»Durchaus nicht. Ich bin fest überzeugt, daß Ihre Gebete die drohenden Fluten bändigten.«

»Wirklich, ich habe alle Kraft in mein Gebet gelegt.«

»Das merke ich; aber eins wundert mich doch.«

»Was denn? Sie meinen, daß die Sintflut überhaupt gedroht hat?«

»Das nicht. Ich wundere mich, daß Sie in der Ueberschwemmung nicht ersoffen sind.«

Der Schwarzrock hatte eben etwas sagen wollen, jetzt starrte er mit weitaufgerissenem Munde den kalt lächelnden Detektiven an.

»Wie meinen Sie das?« brachte er endlich hervor. »So, wie ich es sagte,« entgegnete Sharp kurz, wandte sich um und ließ den gefoppten Schwarzrock stehen.