|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie schon gesagt, erstreckte sich die Ruine weithin, selbst in den Wald hinein, obgleich die einzelnen Teile nicht zusammenhingen.

Das Gebäude, das die Engländer einnahmen, lag über einen Büchsenschuß von dem eigentlichen Tempel im Walde versteckt. Früher mochten Tempeldiener hier gewohnt haben. Von hier aus konnte man zwischen den Bäumen hindurch die terrassenartigen Bauten sehen, aber von diesen aus nicht die Häuser, weil dieselben im Walde lagen.

Estrella setzte alles daran, den Engländern, wie wir sie kurz nennen wollen, seine Gunst zu zeigen, damit auch diese ihm freundlich gesinnt blieben. Durch seine eigenen Soldaten hatte er die Häuser reinigen lassen. Tische und Stühle wurden aufgestellt, genügend Feldbetten aufgeschlagen und sonstige Bequemlichkeiten angeboten. Ja, er hatte sogar nicht vergessen, für Papier, Tinte und Feder zu sorgen, aus dem einfachen Grunde, weil er dies Schreibmaterial bald von Hoffmann benutzt zu sehen wünschte.

Als Hoffmann am Nachmittag mit Stahlherz und dessen Kindern nach diesem Quartier zurückkam, traf er die Soldaten noch unter der Führung von Leutnant Juarez an.

Dieser beachtete ihn nicht. Mit fest zusammengebissenen Zähnen leitete er die Arbeiten der Soldaten, und sobald diese fertig waren, befahl er den Abmarsch.

Doch er wurde von Hoffmann angeredet. Dieser kannte ihn noch sehr gut, spielte aber nicht auf jene Szene bei Manila an.

»Leutnant,« sagte er, als Juarez seine Soldaten abrücken lassen wollte, »ich habe durch Sie Kapitän Estrella noch etwas mitzuteilen.«

Juarez wandte sich um und erwartete, ohne den Blicken des Ingenieurs zu begegnen, das weitere. Sie wurden von Engländern und Trappern umringt.

»Was ist es?«

»Ich lasse Estrella sagen, daß wir – ich spreche im Namen aller dieser Herren – uns von jetzt ab alle seine Freundschaftsbezeigungen verbitten. Er hat uns hier eingerichtet, das ist nicht mehr, als billig, denn er hält uns hier fest. Im übrigen aber betrachten wir ihn als unseren Feind, dies ist unser Lager, und wer von den Bewohnern der Ruine es betritt, Offizier oder Gemeiner, wird gehenkt.«

»Bravo, das war ein gutes Wort!« rief Joker. »Sie sind doch nur Rebellen, mögen sie sich auch einbilden, was sie wollen.«

»Wer gegen uns die Waffen erhebt, Indianer oder Weißer, wird auf der Stelle niedergeschossen, und wer mit uns sprechen will, ohne daß er sein Leben gefährden will, hat mit einer weißen Flagge zu kommen. Wird er von Estrella geschickt, so muß außerdem dort auf der Terrasse eine weiße Flagge gehißt werden. Ueberläufer nehmen wir nicht auf, sie werden ohne Barmherzigkeit gehenkt oder niedergeschossen. Sagen Sie dies Senor Estrella.«

»Sonst noch etwas?«

»Ja. Ich bitte, daß mir der Mann, welcher die Höhe des Lösegeldes nennt, innerhalb vierundzwanzig Stunden geschickt wird.«

»Darüber hat nur Kapitän Estrella zu entscheiden.«

»Es wird ihm viel daran liegen, ihn mir sobald als möglich zu senden. Jetzt gehen Sie! Nach fünf Minuten schone ich Sie nicht mehr. Dann treten die Kriegsregeln in Kraft.«

Juarez rückte eilends mit seinen Leuten ab.

Der ganze Tag verging unter Gesprächen und Meinungsaustausch. Man riet, wie lange die Rebellen wohl hier unbelästigt liegen blieben, denn sicher mußte die Revolution bald bekannt werden. Truppen wurden aufgeboten und hierhergeworfen, und war Mexiko wirklich dabei im Spiele, so trafen ganz bestimmt auch bald Kriegsschiffe ein, um die mexikanische Küste zu blockieren.

Die Gouvernements der Vereinigten Staaten verstanden keinen Spaß. Die regulären Truppen waren bald zum Abmarsch bereit, aber leider war diesen nicht viel zu trauen. Sie setzten sich aus abenteuerlustigen Subjekten zusammen, die für Geld dienten. Zum Kampf gegen die Indianer waren sie ganz gut zu verwenden, kamen aber zwei Parteien in Streit, dann geschah es nur zu oft, daß die Söldlinge zum Feind übertraten, weil dieser besser bezahlte. Dann griff der freie Bürger zur Wehr und sorgte für die Aufrechterhaltung der Ordnung; aber das ging nicht so schnell. Aus dem Landmann wurde nicht sofort ein Krieger; darüber verstrich immer einige Zeit.

Freilich, standen erst einmal die Bürger unter Waffen, dann wehe denen, welche sich gegen die Ordnung auflehnten. Unter den Klängen des Yankee Doodle schritten die Nordamerikaner noch immer dem Siege entgegen, und Richter Lynch hat lange Beine. Auch im Kriege schwingt er sein Szepter, Pardon gibt es nicht. Der Verwundete wird niedergehauen, der Lebende an den nächsten Baum geknüpft, und wenn ihn sein Bruder abschneidet, so hängt dieser sofort daneben.

Auf die regulären Truppen war also kein Verlaß. Sie setzten sich im Süden der Union hauptsächlich aus Spaniern zusammen, und die kämpften lieber für Mexiko. Ja, wenn Kriegsschiffe hier gewesen wären! Die setzten die blauen Jungen ans Land – das waren Nordamerikaner – und unter einem Hurra wären die lumpigen paar Rebellen bald zersprengt worden, wenn sie sich auch noch so gut in der Ruine versteckten. Leichte Schiffskanonen hätten die Musik gemacht.

Aber die Geiseln, die Mädchen, die Geliebten!

Man mußte gute Miene zum bösen Spiel machen und erst die Mädchen auslösen, dann konnte der Kampf losgehen. Die Kanonenkugeln durften den Tempel vollends zerstören, Huitzilopochtli hatte nichts mehr zu sagen.

Und was begannen dann die Rebellen mit dem Gelde?

Sie warben dafür Truppen, Never mind, dachten die Engländer, wir wollen unsere Bräute haben, dann machen wir, daß wir fort und in die Heimat kommen.

Mit trüben Gedanken legten sich die Herren auf ihre Lager, auch Hoffmann war sorgenvoll. Er hatte vor dem Schlafengehen noch eine lange Unterredung mit Stahlherz und Sonnenstrahl, welcher auch der kleine Chinese beiwohnte. Hoffmann hörte gern den klugen Vorschlägen Wan Lis zu.

Der alte Holländer und sein Sohn saßen Hand in Hand zusammen. Sie schmiedeten Pläne für die Zukunft. Hope und Hannes waren das einzige lustige Paar. Sie freuten sich der wiedergewonnenen Freiheit ebenso, wie dies auch die Trapper taten, nur mit dem Unterschiede, daß diese besprachen, wie sie am besten ihre Freiheit gebrauchen konnten, um den Rebellen das Handwerk zu legen.

Die Nacht senkte sich hernieder und drückte die Augen zu, nur einige Trapper blieben wach, welche das kleine Lager umschritten und wachsam die Dunkelheit durchspähten.

Bereits am nächsten Morgen sah man, wie auf einer der Terrassen eine Fahnenstange errichtet wurde. Estrella beachtete also ihre Weisungen, und noch war die Mittagszeit nicht herangekommen, als schon eine weiße Flagge in die Höhe ging.

»Meine Herren,« sagte Hoffmann, »Estrella schickt uns seinen Boten, mit welchem wir über das Lösegeld verhandeln sollen. Versammeln Sie sich in meinem Hause, ich muß Ihre Meinungen hören!«

Die Herren begaben sich in das betreffende Gebäude, welches Hoffmann mit Stahlherz und Sonnenstrahl teilte. Auf dem Tisch stand das Tintenfaß, die Feder lag zum Schreiben bereit neben dem Papier.

Der Parlamentär kam an, von zwei Trappern begleitet. Es war Leutnant Alessandro, der Adjutant Estrellas. Er trug keine Waffen, eine weiße Fahne war sein ganzer Schutz.

Der junge, einnehmende Mann begrüßte die Herren militärisch kurz und wandte sich sofort an Hoffmann.

»Ich bin im Auftrage des Kapitäns Estrella hier. Hier ist das Verzeichnis des Lösegeldes, welches er für die Freigebung der Damen fordert. Alle sind einzeln angeführt, weil nicht alle gleich hoch geschätzt sind, und damit in der Rechnung kein Fehler hinzukommt,« fügte er lächelnd hinzu und übergab dem Ingenieur eine Papierrolle.

Die Engländer wollten sofort einen Einblick in dieselbe nehmen, doch Hoffmann stellte sich so, daß ihm niemand über die Schultern sehen konnte.

»Gemach, meine Herren, ich werde es Ihnen vorlesen:

»Miß Ellen Petersen, eine Million Dollar.«

»Alle Wetter,« schrie Williams und sprang mit einem Satze von der Fensterbank, auf welcher er saß, herunter, »Estrella versteht es, Preise zu machen.«

Auch die anderen Herren zogen bestürzte Gesichter.

»Weiter,« rief Harrlington, »Miß Ellen scheint die teuerste zu sein.«

»Miß Betty Thomson, eine Million Dollar.«

»Geht das so weiter?«

»Ja,« entgegnete Hoffmann, »zweiundzwanzig Damen sind es, jede zu einer Million Dollar taxiert, macht zustimmen zweiundzwanzig Millionen.«

Die Engländer waren sprachlos.

»Mehr als eine Million Dollar habe ich gar nicht,« brach Edgar Hendricks zuerst das Schweigen, »Williams, da müssen Sie mir etwas borgen.«

»Nehmen Sie es aus der Mitgift Ihrer zukünftigen Gemahlin, ich verborge nichts,« entgegnete dieser.

»Das ist stark,« rief auch Marquis Chaushilm.

»Zweiundzwanzig Damen sind es,« ließ sich wieder Lord Harrlington vernehmen. »Ich dächte doch, es müßten dreiundzwanzig sein.«

»So viele sind es auch. Miß Lind ist besonders angeführt.«

»Warum? Ist sie billiger?«

Alessandro lächelte noch mehr.

»Im Gegenteil,« entgegnete Hoffmann.

»Teurer?«

»Estrella wollte eine runde Summe haben, er fordert für meine Braut acht Millionen.«

Die Herren brachen in Ausrufe der Entrüstung aus.

»Da weiß ich wirklich nicht, woher wir diese Summe nehmen sollen,« sagte Harrlington. »Wir sind zwar reich, aber eine Million Dollar hat man nicht bar daliegen, und wer ist hier, der sie uns leihen könnte?«

»Mister Hoffmann hat sich dazu bereit erklärt,« antwortete Leutnant Alessandro.

Erstaunt blickten alle auf den Deutschen, und das Erstaunen wuchs, als dieser ruhig sagte:

»Das stimmt allerdings. Wann will Kapitän Estrella diese Summe von dreißig Millionen Dollar ausbezahlt haben?«

»Innerhalb zweier Tage.«

»Diese Frist ist zu kurz. Ich kann das Geld höchstens nach Verlauf von drei Tagen hier haben.«

»Das ist nicht nötig. Kapitän Estrella weiß, daß Sie ein Ehrenmann sind. Fertigen Sie eine Anweisung aus und versprechen Sie, die Auszahlung nicht zu hintertreiben. Das ist alles, was Estrella verlangt. Das Geld erhebt er selbst innerhalb von zwei Tagen.«

Die Engländer glaubten ihren Ohren nicht mehr trauen zu dürfen. Wer in aller Welt war denn nur dieser Mann, der über bare dreißig Millionen Dollar so ohne weiteres verfügen konnte? Denn bar wollte sie Estrella natürlich haben.

»Gut, ich werde Ihnen die Anweisungen geben, dieselben aber auf zwei verschiedene Stellen ziehen.«

»Das bleibt sich gleich. Nennen Sie dieselben!«

»Eine in Texas, die andere in Mexiko.«

»In Städten?«

»Nein, beide sind Bureaus von Altascarez-Gruben.«

Altascarez, das Wort war gefallen. War es möglich, daß dieser Mann der sogenannte Silberkönig war? Es konnte nicht anders sein.

Hoffmann griff nach Papier und Feder.

»Noch eins,« fragte Alessandro. »Wie zahlen Sie die Summen aus?«

»Das meiste in Gold, das andere in Silber.«

»In Münzen?«

Hoffmann lächelte.

»Leutnant. Sie scheinen die Verhältnisse nicht zu kennen. So viele Goldmünzen sind in Mexiko und Texas wohl kaum aufzutreiben, desto mehr in wertlosen Papierwischen.«

»Ja, wie zahlen Sie sonst? Estrella wünscht das Lösegeld bar.«

»Ich zahle in Gold- und Silberbarren, die nach dem laufenden Wert berechnet werden.«

»Ach so, ich bitte um Entschuldigung.«

Jetzt wußte man, daß Hoffmann der Besitzer der Altascarez-Gruben war oder doch zu denen gehörte, deren Eigentum sie waren.

Hoffmann setzte sich, doch gleich stand er wieder auf.

»Ja so,« sagte er. »Sind die Herren damit einverstanden, daß ich für sie die Summen bezahle?«

»Wir sind es,« rief Harrlington schnell. »Wir sind dadurch Ihre Schuldner geworden. Aber ich garantiere für meine und noch zwei andere Millionen Dollar. Ich gebe Ihnen den Schuldschein, sobald Sie fertig sind. Es sind einige unter uns, welche die Summe nicht sofort bezahlen können. Wer von den Herren will also außer mir bürgen, daß Mister Hoffmann die Summe von zweiundzwanzig Millionen Dollar erhält, sobald deren Beibringung möglich ist?«

Ungefähr zehn Herren erklärten sich sofort bereit, für die Deckung der Summe Bürgschaft zu leisten.

Hoffmann setzte sich nieder, legte einen Bogen Papier zurecht und begann zu schreiben. Das Datum stand in großen, markigen Zügen da. Das Schreiben aber mußte ihm ziemlich schwer fallen, denn schon legte er wieder die Feder weg und hob den Kopf.

»Falls Estrella die Anweisungen erhält, wann gibt er die Damen frei?«

»Sofort, wenn er das Papier in der Hand hält, werden die Damen hierhergebracht.«

»Ah,« riefen die Herren, erstaunt über die Bündigkeit.

Hoffmann fuhr im Schreiben fort.

Die Trapper waren nicht im Haus, sie standen draußen auf dem Vorplatz umher und machten recht mürrische Gesichter, als wären sie gar nicht mit dem zufrieden, was drinnen ausgemacht wurde.

Hope und Hannes kümmerten sich nicht um die Verhandlung, sie waren mit ihrem Glück beschäftigt. Sie saßen vor dem Fenster und unterhielten sich auf deutsch.

Während Hoffmann schrieb, mußte er unwillkürlich der Unterhaltung der beiden lauschen.

»Dreißig Millionen Dollar. Es ist eine Schande,« hörte er Hannes sagen.

»Riesig viel. Was will er nur damit anfangen?«

»Er wirbt damit Soldaten und laßt diese gegen die Yankees kämpfen.«

»Dann ist es eigentlich eine Sünde, daß man ihm das Geld gibt.«

»Aber sollen die Mädchen denn gefangen bleiben?«

»Wenn ich einmal gefangen wäre, und ich wüßte, mit meinem Lösegeld sollten Soldaten gegen mein Vaterland geworben werden, ich würde rufen: ›Nein, nein und abermals nein, keinen Penny zahlt diesem Halunken!‹ Lieber wollte ich sterben und verderben, als daß ich durch meine Freiheit dem Vaterlande schadete. Und so, wie ich, denkt jede Amerikanerin, am meisten Ellen. Aber sie darf ja nichts sagen, sie muß sich alles ruhig gefallen lassen.«

Hope hatte sehr energisch gesprochen.

Hoffmann hörte auf zu schreiben, nur die Summe mußte er noch ausfüllen.

»Stimmt einer der Herren vielleicht dafür, daß die Dame, welche er, ganz offen gesprochen, liebt, gestrichen wird?« fragte er.

Harrlington trat vor.

»Ich verstehe, was Sie meinen,« sagte er mit bebender Stimme. »Glauben Sie mir, mein Herz blutet, daß ich dem Rebellen Geld geben muß, mit welchem er Söldlinge gegen die Yankees werben kann. Aber ich bin gezwungen, so zu handeln, so lange uns die Damen nicht selbst erklären, Gefangene bleiben zu wollen. Und auch dann noch,« fügte er leise hinzu, »wüßte ich nicht, was ich täte. Ach, es ist so schwer, vom Liebsten, was man hat, immer und immer wieder getrennt zu werden!«

Alessandro zog ein spöttisches Gesicht, als er diese Worte hörte.

Der Ingenieur sah nachdenkend vor sich hin, eben als draußen Joker mit vollen Backen den Yankee-Doodle zu pfeifen begann.

»Wäre ich ein Yankee,« fuhr Harrlington fort, »dann würde ich anders handeln. Keinen Cent bekäme der Rebell. Meine Braut gilt mir viel, aber als Ehrloser wäre ich ihrer Liebe unwürdig. Doch ich bin Engländer, ich verhalte mich neutral.«

Hoffmann antwortete nicht, doch schrieb er auch nicht weiter. Er lauschte dem Gespräch zwischen Hope und Hannes.

»Hope, Hope,« scherzte Hannes, »du warst doch recht froh, als ich dich mitnehmen durfte?«

»Nun, natürlich! Ganz offengestanden, ich wäre im ersten Augenblick auch einverstanden damit gewesen, daß du für mich Lösegeld zahltest, aber dann wären später sicher Vorwürfe gekommen, und dann, Hannes, dann glaube ich ...«

»Was dann, Hope?«

»Ach, es ist ja Torheit, noch davon zu sprechen.«

»Was glaubtest du denn, Hope? Ich will die Antwort wissen.«

»Nun gut denn, du Gestrenger. Ich glaube, dann hatte ich meine Liebe zu dir verloren.«

»Hope!«

»Es ist so. Ich hätte mir dann immer sagen müssen, du hast mich wie eine Sklavin vom Markte gekauft.«

»Ja, sollte ich dich denn gefangen lassen?«

»Nein, du hättest mich mit den Waffen befreien sollen.«

»Ich ganz allein?« lachte Hannes.

»Ach wo! Du mußtest dir Freunde suchen, oder du konntest ja auch von dem Gelde, welches eigentlich zu meiner Befreiung bestimmt war, Soldaten anwerben. O, Hannes, wie hätte ich gejubelt, wenn du an der Spitze deiner Leute angestürmt gekommen wärest und die Rebellen zu Paaren getrieben hättest! Wie wäre ich dir dann entgegengeflogen und hätte in wohliger Freude an deiner Brust gelegen.«

»Wenn ich aber nun verwundet worden wäre?«

»Dann hatte ich dich gepflegt, so gut und lieb, daß du dein Krankenlager nicht wieder zu verlassen wünschtest.«

Hannes lachte.

»Hope, du bist und bleibst doch eine kleine Närrin. Wenn du nun vor meiner Leiche gestanden hattest?«

»O, Hannes, sprich nicht so.«

»Das war aber sehr leicht möglich.«

»Nun, dann, Hannes,« fuhr Hope begeistert fort, »dann wärst du wie ein Held gestorben, dann hätte ich gewußt, daß ich dir mehr galt als eine Sklavin, welche du liebst, weil sie mit dir tändelt, du wärst für meine Freiheit gestorben, weil du mich nicht mit feilem Gelde kaufen wolltest. Ich war dir mehr wert, als alle Schätze der Welt. Ach, Hannes, wie hätte ich dich dann geliebt!«

»Und einen anderen geheiratet.«

»Hannes!«

Hoffmann hatte noch immer nicht weitergeschrieben, auch die übrigen waren in Gedanken versunken. Diejenigen, welche Deutsch verstanden, lauschten dem Gespräch, die übrigen dem Cow-boy, der unermüdlich den Yankee-Doodle pfiff.

Plötzlich fuhren alle erschrocken zusammen.

»Was soll das bedeuten?« schrie plötzlich Leutnant Alessandro laut auf.

Hoffmann hatte mit der gefüllten Feder einen dicken Tintenstrich durch Johannas Namen gezogen.

»Das soll bedeuten,« entgegnete Hoffmann ruhig, »daß Estrella für Miß Lind von mir kein Lösegeld erhält.«

Der Leutnant wurde aschfahl im Gesicht. Diese Antwort benahm ihm fast den Atem, seine Brust rang nach Luft.

»Glauben Sie nicht, daß Kapitän Estrella, weil er früher Ihr Freund war, Ihnen Miß Lind, Ihre Braut, umsonst geben wird!« keuchte er.

»Das weiß ich,« lächelte Hoffmann. »Ich werde mir meine Braut aber doch holen.«

»Sie erhalten sie nicht.«

»Doch, und zwar billiger, als wenn ich sie auslöse. Ich werde das Geld besser anwenden, indem ich zugleich den Vereinigten Staaten einen guten Dienst leiste.«

Alessandro hatte verstanden.

»Ah, Sie wollen Gewalt gebrauchen?«

»Allerdings.«

»Sie werben Soldaten?«

»Nicht direkt! Ich verspreche allen denen, welche mir beistehen wollen, Straßen- und Menschenräuber unschädlich zu machen, eine Belohnung, um sie für den Arbeitsverlust zu entschädigen.«

Alessandro rang hörbar nach Atem.

»Irren Sie sich nicht,« sagte er dann, »Kapitän Estrella läßt nicht mit sich spaßen. Miß Lind ist in seinen Händen.«

»Estrella ist ein Kavalier, er hat bei seinem Ehrenwort versprochen, die Gefangenen anständig zu behandeln.«

»Ja, aber bei einem Kampfe wird er nicht mehr dafür sorgen, daß sich keine Kugel zu den Gefangenen verirrt.«

Hoffmann zuckte die Schultern.

»Es handelt sich ja nur um Miß Lind. Die anderen Damen werden ausgelöst werden, für sie will ich vorschußweise zahlen.«

»Ihre Braut wird Ihnen für Ihre Sparsamkeit dankbar sein,« sagte der Leutnant höhnisch.

Hoffmanns Stirn zog sich in Falten, seine Stimme klang leise, aber drohend, als er sagte:

»Leutnant, Ihr Leben ist mir als das eines Parlamentärs heilig. Sobald Sie aber beleidigend werden, gelten Sie mir nicht mehr als solcher. Haben Sie mich verstanden?«

Alessandro blieb die Antwort schuldig.

Unter den Herren war ein Geflüster entstanden. Der Entschluß Hoffmanns hatte große Aufregung hervorgerufen, ganz besonders bei Charles Williams. Wie ein wildes Tier rannte er im Zimmer auf und ab, die Stirn gerunzelt, die Fäuste geballt.

»Gentlemen, ich zeichne jetzt nur noch für 22 Millionen Dollar,« sagte Hoffmann. »Immer noch eine ganz nette Summe.«

»Halt,« rief Williams, »einen Augenblick!«

Er trat an den Tisch, nahm eine zweite Feder und zog auch durch den Namen der Miß Thomson einen dicken Strich.

»Nun sind es nur noch 21 Millionen. Leutnant Alessandro, Estrellas Aktien fallen.«

»Sie dürfen dies nicht tun, Williams,« rief Harrlington erregt. »Auch wir haben da ein Wort mitzureden.«

»Lord Harrlington,« entgegnete Williams stolz. »Miß Thomson geht von allen Herren mich nur allein an, und ich versichere Ihnen, so wahr ich Miß Thomson meine Braut nennen darf, sie wird meinen Entschluß billigen.«

Wieder entstand ein langes Stillschweigen. Alessandro hatte die Arme über die Brust geschlagen und stierte unverwandt zum Fenster hinaus. Es waren nur noch 21 Millionen, die er Estrella zu bringen hatte, wenn nicht noch mehr –

»Mister Hoffmann, ich ersuche Sie, den Parlamentär sich für wenige Minuten entfernen zu lassen,« sagte Williams.

»Bitte, Leutnant Alessandro, halten Sie sich draußen außer Gehörweite auf, bis ich Sie wieder rufe.«

Er folgte der Aufforderung, doch im Türrahmen wandte er sich noch einmal um.

»Meine Herren, ich warne Sie, unbedacht zu handeln. Lassen Sie sich nicht zu Handlungen hinreißen, welche Sie bitter bereuen würden! Als auslösbare Geiseln sind die Damen bei Estrella sicher aufgehoben, aber nicht als Kriegsgefangene.«

»Sprechen Sie im Namen Estrellas? Können Sie Ihre Aussage verantworten?« fragte Hoffmann.

»Ich stehe hier und spreche für Estrella.«

»Gut, so werden wir uns danach zu richten wissen.«

Alessandro verließ das Gemach und stellte sich weitab neben einen Trümmerhaufen, von wo aus er die weiße Flagge auf der Terrasse sehen konnte. Starr heftete er sein Auge auf sie; seine blutleeren Lippen murmelten unverständliche Worte, seine Hände zitterten. Er hatte schon eine Ahnung, daß ihn Estrella mit fürchterlichen Verwünschungen empfangen würde, weil er als Parlamentär keine Anweisungen, wohl aber einen Fehdehandschuh brachte.

Einmal erweiterten sich die Augen des Leutnants. Die Parlamentärsflagge auf der Terrasse wurde etwas niedergezogen, doch gleich flatterte sie wieder oben an der Spitze der Stange.

»Sie hatten sich geirrt,« murmelte er, »aber doch müssen sie noch heute kommen.«

Eine andere Szene erregte seine Aufmerksamkeit.

Aus dem Walde erscholl Geschrei, und gleich darauf brachte Charly, der Waldläufer, einen Kerl herbeigeschleppt, der in einer abgeschabten, mexikanischen Uniform steckte und ein dummes, aber dennoch pfiffiges Gesicht zur Schau trug.

»Ein Ueberläufer!« rief Charly und war im Nu von seinen Kameraden umringt.

Die Trapper, darunter auch Joker, veranstalteten ein Verhör, ehe sie Hoffmann Anzeige erstatteten.

»Was hast du hier bei uns zu suchen, Bursche, he?« examinierte Charly.

»Ich wollte in euer Lager,« entgegnete der Soldat mit dummdreistem Lächeln.

»Warum?«

»Ihr braucht doch auch Soldaten, und ich habe gehört, dieser Senor Hoffmann soll viel Geld haben. Bei uns gibt's zu viel Speck und Erbsen, und da dachte ich, ich würd's einmal bei den anderen probieren. Hm, hier riecht's recht gut nach Hirschbraten, den bekommen wir nie, wir sehen die Tiere nur im Walde herumlaufen.«

Die Umstehenden lachten, aber Charly rief:

»So ist er also wirklich ein Ueberläufer! Ich dachte vorhin, er wäre nur ein Deserteur. Was meinst du wohl, Bursche, was wir nun mit dir machen?«

»Ihr nehmt mich natürlich als Soldaten an. Ich kann den Schießprügel abdrücken wie nur einer.«

»Gehangen wirst du!«

»Ach, geh, du machst Spaß! Gib mir lieber erst etwas zu essen, mir kollern noch die harten Erbsen im Leibe herum.«

»Am Strick kannst du sie verdauen, Schlingel!«

»So wollt ihr mich wirklich aufhängen?«

»Natürlich, wir hängen jeden Ueberläufer auf. Hat das Estrella nicht den Soldaten gesagt?«

»Freilich hat er das gesagt. Aber ihr hängt mich doch nur unter den Armen auf?«

Die Trapper brachen in ein lautes Gelächter aus. Obgleich es ihnen ernst war, amüsierten sie sich doch über den Burschen und wollten das Gespräch in die Länge ziehen.

»Unter den Armen? Du bist verrückt. Die Schlinge wird dir um den Hals gelegt.«

»Aber da bekomme ich ja keine Luft!«

»Sollst du auch nicht, mein Junge, du sollst sterben.«

»Au, das mag ich nicht. Hätte ich das gewußt, so wäre ich natürlich nicht hierhergekommen. Ich dachte, einen Ueberläufer hängt man hier nur ein Stündchen unter den Armen auf, und dann wird er als Soldat aufgenommen.«

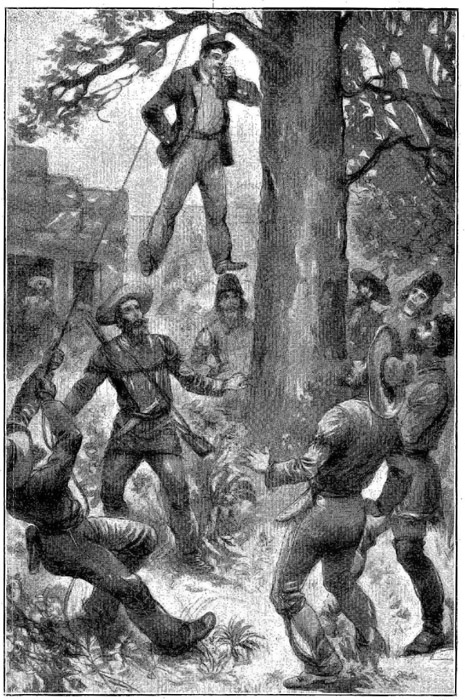

»Da hast du dich gründlich geirrt. Innerhalb fünf Minuten zappelst du an einem Ast.«

»Ich mag aber nicht. Laßt mich wieder zurücklaufen!«

»Nichts da, jeder Ueberläufer wird unerbittlich gehangen. Haltet ihn fest, ich will Hoffmann erst Bescheid sagen!«

Charly trat an das Fenster des Häuschens.

»Senor Hoffmann, ein Ueberläufer hat sich gemeldet, er hat das Kommando Estrellas satt,« rief er hinein.

»Hängt ihn!« war die kurze Antwort.

Sofort lag um des Soldaten Hals die Schlinge eines Lassos, und unter lautem Halloh ward er nach dem nächsten Baume geschleppt.

Alessandro tat nichts, den Soldaten zu retten, er hätte es auch nicht gekonnt. Er kannte ihn gar nicht; solche Individuen trieben sich drüben in der Ruine viele herum.

Der Soldat glaubte noch immer nicht an den Ernst der Situation.

»Treibt den Spaß nicht zu weit!« rief er lachend. »Mir geht die Luft ja schon jetzt aus.«

»Sie wird dir noch mehr ausgehen, sprich dein letztes Gebet. Werft den Lasso über!«

Das Seil flog über einen sehr hoch oben befindlichen Ast und wurde straff gezogen.

»Ich will nicht gehängt werden!« schrie der Soldat.

»Das war dein letztes Wort. Eins – zwei – drei – schubb,« kommandierte Charly, und wie ein Ball flog der Körper des Soldaten in die Höhe.

»Nuu, mein Junge,« lachte Joker hinauf, »bekommst du nun noch Luft?«

Zwar röchelnd, aber dennoch ganz deutlich klang es herab:

»Es geht eben noch, aber lange halte ich es so nicht aus. Länger als eine Stunde auf keinen Fall.«

Erschrocken prallten die Trapper zurück. Sie hatten schon so manchen gehängt, und sie wußten daher ganz genau, daß beim Hängen der Tod weniger darum eintritt, weil die Schlinge die Luft abschneidet, als vielmehr, weil beim Aufziehen des Delinquenten sofort dessen Genick bricht.

So etwas war ihnen noch nicht passiert. Jetzt steckte der Gehängte auch noch die Hand in die Tasche und brachte – den Trappern sträubten sich vor Entsetzen die Haare – ein Schnupftuch zum Vorschein, mit welchem er sich die Nase schnäuzte.

Da steckte der Gehängte auch noch die Hand in die Tasche und brachte ein Schnupftuch zum Vorschein, mit welchem er sich die Nase schnäuzte.

»Das ist der Teufel, oder er hat das zähe Leben einer Katze,« brachte endlich Charly hervor. »He, Joker, springe empor und hänge dich an seine Füße.«

Joker sprang, aber schnell zog der Hängende die Beine in die Höhe.

»Nee, nee,« rief er, »ich bin kitzlig an den Beinen. Ich dächte übrigens, nun wäre es genug. Laßt mich herunter, sonst ersticke ich noch.«

Die Trapper antworteten nicht; sprachlos blickten sie auf diesen unheimlichen Menschen, der das Rückgrat eines Büffels und die Luftröhre wie ein Gasrohr haben mußte.

»So, ihr wollt mich wirklich sterben lassen? Ich mag aber nicht sterben, ich habe noch keine Lust dazu. Hilfe, Mörder, Diebe,« gellte es von oben herab, »Senor Hoffmann, mein liebster, bester Hoffmann, sie wollen mich töten, und ich habe gar nichts getan.«

Hoffmann und einige Herren kamen bei diesem Spektakel aus dem Hause gestürzt.

»Was gibt's? Was ist los?«

Die Trapper deuteten auf den Hängenden, und die Herren waren nicht weniger über das Schauspiel erstaunt, als die Trapper.

»Mister Hoffmann, um Gottes willen, schneiden Sie mich ab, die Luft geht mir aus,« schrie der Soldat weiter.

»Herunter mit ihm!« befahl Hoffmann.

»Aber nicht an die Beine fassen, ich bin so kitzlig.«

Der Lasso ward nachgelassen; der Soldat stand vor Hoffmann und lockerte die Schlinge am Halse. Eine tiefe, dunkelrote Furche wurde dabei sichtbar, sonst hatte der Lederriemen keinen Schaden angerichtet. Der Soldat verfügte übrigens über einen recht muskulösen Hals.

»Wer bist du? Was willst du hier?« fragte Hoffmann.

Das dummdreiste Gesicht des Soldaten grinste.

»Ach, gehen Sie doch, Mister Hoffmann, Sie kennen mich recht gut!«

»Natürlich, wir haben doch lange genug zusammen Bären gespielt.«

»Was,« rief Hoffmann bestürzt, »Sie sind doch nicht –«

»Ganz recht,« nickte der Soldat, »mein Name ist Nikolas Sharp, und hier ist ein Papier, welches mir die Damen für Sie und die Engländer mitgaben.«

Damit brachte er aus der Brusttasche seines schmutzigen Waffenrockes ein Papier zum Vorschein und händigte es Hoffmann ein. Dieser zog den Detektiven sofort in das Haus hinein.

»Ich bitte Sie, weitere fünf Minuten zu warten,« rief er dem Leutnant zu.

Alessandro knirschte mit den Zähnen.

»Das war also der Detektiv, den Estrella überall hat suchen lassen und nicht finden konnte,« murmelte er, »mit den Damen hat er auch gesprochen und bringt sogar ein Schreiben von ihnen mit. Die Wachen der Gefangenen sollen dafür büßen. Aber ich fürchte, ich fürchte, unsere Aktien sinken immer mehr.«

Er hatte recht.

Drinnen übergab Hoffmann, nachdem er die wenigen Zeilen überflogen, das Papier Williams, welcher eben lange zu seinen Freunden eindringlich gesprochen hatte. Er stieß einen Freudenschrei aus, als er die von Miß Petersen flüchtig geschriebenen Worte gelesen hatte.

»Sagte ich es nicht?« rief er triumphierend. »Ich habe die Damen richtig taxiert, sie denken nicht anders als ich. Hören Sie, was uns Miß Petersen schreibt:

»Master Sharp erklärt sich bereit, Ihnen diese Zeilen zu überbringen. Ehe Sie für uns ein Lösegeld zahlen, überlegen Sie sich reiflich, was die Rebellen mit diesem beginnen. Glauben Sie, daß die Leute nach Empfang einer großen Summe den Vereinigten Staaten wirklich schädlich werden können, so nehmen Sie keine Rücksicht auf uns. Wir wollen lieber Gefangene bleiben, als durch Auslösung unserem Vaterlande Gefahr bringen. Wir sind Yankees, wir wollen das Sternenbanner unseretwegen nicht erniedrigt sehen. Sie sind Söhne Englands, bereiten Sie seinem Tochterlande keine Schande. Ich schreibe dies im Einverständnis mit allen Vestalinnen, Miß Lind mit einbegriffen.

Ellen Petersen.

»Wir wissen nun, was wir zu tun haben,« schloß Williams mit blitzenden Augen. »Wir wollen uns von den Damen nicht beschämen lassen, Geben sie alle persönlichen Rücksichten auf, wenn es gilt, das Vaterland in Ehren zu halten, so müssen wir sie, wollen wir ihrer Liebe wert sein, dabei unterstützen.«

»Bei Gott, das wollen wir!« stimmten die Herren bei.

Leutnant Alessandro mußte noch einige Minuten warten, ehe er gerufen wurde, um den Beschluß der Herren zu empfangen. Vor ihm wurden zwei Indianer hereingeholt, Stahlherz und Sonnenstrahl, dann erscholl auch sein Name.

Der eintretende Leutnant sah schon an den entschlossenen Gesichtern der Engländer, welcher Bescheid ihn erwartete. Hoffmann übergab ihm nichts weiter, als die Rolle, welche die Namen der Damen trug.

Alessandro öffnete und wurde aschfahl – jeder Name war einzeln durchstrichen.

»Dies die Antwort für Estrella,« sagte Hoffmann, »sie ist deutlich genug.«

»Sie zahlen kein Lösegeld?«

»Keinen roten Cent.«

»Dann werden die Damen die Freiheit nicht eher wiedersehen, als bis Texas die mexikanische Flagge führt.«

»Und wenn dies nicht der Fall ist?«

»Dann wird mit ihrem Lösegeld der Schaden gedeckt.«

»Nun, im Vertrauen zu Ihnen gesagt,« lächelte Hoffmann, »wir werden nicht so lange warten, bis es den Rebellen gefällt, den Damen die Freiheit zu schenken.«

»Oho, Sie drohen mit Gewalt?«

»Sehen Sie diesen Brief? Er geht sofort nach Matagorda an den Stadtpräsidenten ab. Es gibt noch genug Männer, welche nicht dulden, daß das Sternenbanner beschmutzt wird.«

Er händigte Stahlherz einen Brief ein.

»Eilt, Stahlherz und Sonnenstrahl,« sagte er, »hütet euch vor solchen, welche nicht wünschen, daß der Brief die Küste erreicht!«

Stahlherz lächelte finster.

»Stahlherz ist schnellfüßig, er überholt den fliehenden Hirsch, und Sonnenstrahl wird nicht nachbleiben.«

»Wann wirst du dort eintreffen?«

»Noch ehe die Sonne wieder emporsteigt, ist Stahlherz am salzigen Wasser, doch er wird die Sonne nicht wieder untergehen sehen. Sonnenstrahl führt dir die Krieger zu.«

»Ich wünsche Ihnen viel Glück,« lachte Alessandro, »versichere Ihnen aber, daß Sie an der Küste nicht viel Yankees finden werden. Wer Waffen tragen kann, ergreift sie für Mexiko, nicht zum Schutze des Sternenbanners. Zugleich bemerke ich, daß Estrella Sie sofort nach Empfang der abschlägigen Antwort als Feinde betrachten wird. Rechnen Sie nicht mehr auf seinen Schutz.«

»Wir werden uns zu wehren wissen. Geht jetzt, Stahlherz und Sonnenstrahl! Eilt, daß der Sturm hinter euch zurückbleibt!«

Die beiden Indianer schritten der Türe zu, draußen blieben sie jedoch stehen, die Herren fuhren auf, und Alessandro wurde weiß wie die Wand. Dann stürzte alles hinaus.

Im Wald, in noch weiter Entfernung, schmetterten plötzlich Trompeten, sie bliesen keine Signale, es war ein Marsch, der wie elektrisierend auf alle Hörer wirkte.

»Der Yankee-Doodle!« rief Hope und sprang einen Steinhaufen hinauf, aber noch vor ihr erreichte ein Trapper den Gipfel und spähte über die Bäume hinweg in die Ferne.

»Soldaten!« rief er. »Merkwürdig! Sie haben entsetzlich weite Hosen an und Mützen gerade wie kleine Kinder auf.«

»Es sind Matrosen,« fügte Hope hinzu, »da, die blaue Fahne mit den Sternen. Hip hip Hurra, amerikanische Marine kommt. Auch Geschütze bringen sie mit.«

Alles versammelte sich jetzt auf dem Trümmerhaufen, einer hielt sich am anderen fest.

Zwischen den Hügeln hindurch bewegte sich ein langer Zug von amerikanischen Matrosen, bald verschwindend, bald wieder auftauchend. Es mochten gegen fünfhundert Mann sein, dazwischen wurden ab und zu leichte Schiffsgeschütze sichtbar, aber diese waren immer noch schwer genug, denn die sechs Pferde, welche vor jedes einzelne gespannt waren, mußten schonungslos angetrieben werden, so tief sanken die Räder in den Boden ein.

»Wie wird Ihnen nun?« fragte Williams den neben ihm stehenden Leutnant.

Dieser drehte sich mit einem Fluche um und blickte nach der weißen Flagge auf der Terasse, als erwarte er von ihr ein Zeichen.

Da wurde schon ein taktmäßiges Stampfen von Schritten hörbar, und aus dem Walde traten, wahrscheinlich der Vortrupp, in geordneten Reihen die Soldaten heraus, an ihrer Spitze ein junger Seeoffizier in der Uniform eines Korvettenkapitäns.

Mit einem Freudenruf flog ihm Hope entgegen und warf sich an seinen Hals.

»Macdonald,« jubelte sie, »du erscheinst zum zweiten Male als rettender Engel. Woher hast du nur erfahren, daß wir dich jetzt gerade brauchen?«

»O, wir sind gut orientiert,« lachte der Bruder.

Der Korvettenkapitän wurde von den ihn umringenden Herren begrüßt. Kommandos erschollen, die Waffen rasselten, und die etwa hundert Matrosen standen mit Gewehr bei Fuß hinter den Offizieren und Unteroffizieren.

»Kapitän Hoffmann,« wandte sich Staunton an diesen, »ich bringe sechshundert Mann und zehn Schiffskanonen. Ich denke, diese genügen, um den Aufruhr zu ersticken.«

Hoffmann teilte ihm mit, in welcher Lage sie sich befanden, die Gefangennahme der Damen und so weiter, und Stauntons Zorn wuchs immer mehr. Er jubelte, als er erfuhr, daß man das Lösegeld ausgeschlagen habe.

»So komme ich zur rechten Zeit,« rief er. »Vier Kriegsschiffe haben je 150 Mann gestellt, die übrigen Offiziere werde ich Ihnen nachher vorstellen, sie sind unter meinem Kommando. Sie sind der Parlamentär des Rebellenchefs?« wandte er sich an Alessandro. »Was meinen Sie, wird sich Estrella freuen, wenn er meine blauen Jungen anrücken sieht?«

Der Gefragte lachte höhnisch.

»Er wird sie nicht besonders fürchten.«

»Oho, dann muß Estrella ein starkes Selbstvertrauen haben.«

»Wir liegen hinter einer sicheren Schutzwehr.«

»Meine Geschütze sollen sie bald zerstören.«

»Vergessen Sie die Damen nicht, die Kugeln könnten ihnen gefährlich werden.«

»Ah so. Gut, wir brauchen die Kanonen nicht. Diese zwei- oder dreihundert Rebellen jagen wir mit den Kolben davon.«

»Die achthundert Indianer auch?«

»Bah, die werden den Entersäbeln nicht lange standhalten.«

»Nun, wir werden sehen,« höhnte Alessandro. »Sie stellen sich die Sache leichter vor, als sie ist.«

Kapitän Staunton wandte sich ab; er war wütend über diese prahlerische Sprache, ebenso die übrigen Herren, obgleich sie zuvor von dem Leutnant einen günstigen Eindruck gewonnen hatten.

Staunton trat wieder auf Hoffmann zu.

»Betrachten Sie meine Leute!« sagte er lächelnd. »Mich wundert, daß Ihnen noch nichts aufgefallen ist.«

Hoffmanns Blick überflog die jungen Leute mit den wettergebräunten Gesichtern, in den blauen Uniformen mit hellen Kragen, mit offener Brust, kurzen Gewehren und langen Entersäbeln, welche sie aufpflanzten, um gleich dem bestgeschulten Infanteristen Bajonettangriffe machen zu können. Matrosen werden immer auch als Infanteristen ausgebildet, sie lernen den Patrouillendienst und die verschiedensten Gefechtsarten. Die Kriege in den Kolonien machen dies erforderlich.

Aber was war denn das? Dort standen andere Uniformen, es waren schwarze, rote und gelbe Gesichter darunter, Hoffmann kannte sie, es waren seine eigenen Leute, und dort am Flügel, neben dem Steuermann Nagel, stand Ingenieur Anders.

Jetzt eilte dieser auf seinen Kapitän zu.

»Als wir hörten, daß es sich um die Befreiung der Engländer und Damen handelte,« sagte er, »ließen wir uns nicht halten. Wir marschierten mit Kapitän Stauntons Truppen. Wir sind glücklich, daß wir Sie hier finden. Aber ich hätte Sie nicht erkannt, wenn Sie nicht mit Ihrem Namen angeredet worden wären. Dort stehen auch die Matrosen der ›Hoffnung‹; der Kapitän spricht schon mit ihnen.«

Hoffmann begrüßte seine Leute, doch vermißte er einige unter ihnen, besonders Georg. Anders rapportierte, daß diese einen Jagdausflug gemacht hatten und seitdem nicht wieder gesehen worden waren. Es stände zu vermuten, daß daran die Rebellen schuld wären.

Im Wald begann es abermals von Tritten zu hallen, das Buschwerk brach, Peitschen knallten, Pferde wurden angetrieben, und die Matrosen kamen anmarschiert, die Kanonen mit sich führend.

Als sie die Blöße erreichten, setzte die Musik ein; wieder schmetterte der Yankee-Doodle durch den Wald und zeigte den Rebellen in der Ruine an, daß Onkel Sam wachsam und bereit war, das Sternenbanner zu schützen.

»Der Yankee schleicht nicht lautlos an den Feind heran,« lachte Staunton, »diese Klänge haben uns oft zum Siege geführt, sie werden es auch diesmal tun. Die Rebellen mögen zittern, wenn sie unsere Trompeten hören.«

Mit finsteren Augen musterte Alessandro die aufgestellten Matrosen, aber er zeigte keine Besorgnis, viel eher Schadenfreude.

Dann wendete er seine Blicke schnell wieder der weißen Flagge auf der Terrasse zu, und sein Ruf lenkte auch die Aufmerksamkeit der anderen dorthin; sie war verschwunden, statt ihrer flatterte eine blutigrote Fahne im Wind.

»Soll das die Kriegserklärung sein?« fragte Hoffmann.

Statt aller Antwort sprang der Leutnant wieder den Steinhaufen hinauf, spähte mit der Hand über den Augen nach der Ruine und deutete dorthin.

Die Herren sahen der ausgestreckten Hand nach.

Sie erblickten jenseits der Ruine einen langen Zug; es schienen Soldaten zu sein, denn Waffen blitzten im Sonnenschein, Wie eine Schlange wand sich der Zug zwischen Bäumen und Hügeln hin, direkt auf die Ruine zu. Tausend Mann waren es mindestens.

»Die regulären Truppen marschieren schon gegen die Rebellen,« rief Hoffmann. »Leutnant Alessandro, in einer Stunde können Sie dieselben vor sich, und uns im Rücken haben.«

»Sie irren sich abermals,« entgegnete Alessandro, und eine bissige Schadenfreude lag in seinem Ton. »Wohl sind die Leute dort jene Kompagnien, welche von den Gouvernements ausgeschickt wurden, die Rebellen niederzuwerfen. Aber Estrella zahlt besser, alle Soldaten sind bereits übergetreten, sind die Unsrigen. Sie kommen, um sich mit Estrella zu verbinden.«

Einige Herren konnten Rufe des Schreckens nicht unterdrücken.

»Ja ja,« hohnlachte Alessandro. »Ueberlegen Sie sich, ob Sie uns morgen angreifen oder nicht. 1400 Soldaten und 1000 Indianer stehen Ihnen gegenüber.«

»Diese elenden Deserteure,« knirschte Staunton, »aber dennoch, meine Burschen werden ihnen Mores beibringen.«

Alessandro schwang seine weiße Fahne und sprang von dem Hügel hinab. Staunton legte die Hand an den Revolver, aber Hoffmann hinderte ihn, denselben zu ziehen.

»Ist er auch Rebell, er gilt jetzt noch als Parlamentär,« sagte er.

Alessandro blieb auf dem Wege nach der Ruine noch einmal stehen und wandte sich um.

»Ich kann wohl auf ein Wiedersehen für morgen rechnen, meine Herren! Noch einmal, sparen Sie Pulver und Blei, und vor allen Dingen schonen Sie die Geschütze, denn die Damen sind nicht gegen Kugeln gefeit.«

»So greifen wir mit dem Bajonett an,« rief Staunton dem Davoneilenden nach.