|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die amerikanischen Matrosen hatten schon Zelte aufgeschlagen, um sich während der Nacht nicht den dem Boden entsteigenden Fieberdünsten auszusetzen. Sie mußten morgen klare Augen haben, der Kopf durfte nicht vom Fieber befangen sein, sonst durften sie auf keinen Erfolg rechnen.

Ueberall erhoben sich zwischen den Bäumen die braunen Segeltuchzelte, Feuer flackerten auf, kurz, es entwickelte sich das vollkommene Bild eines Lagerlebens. Aber schon ging unter den Matrosen ein Geflüster, daß es ihnen nicht vergönnt sei, bis morgen früh unter dem Zelte zu schlafen. Vielleicht mußten sie schon während der Nacht zu den Waffen greifen und zum lautlosen Marsch antreten.

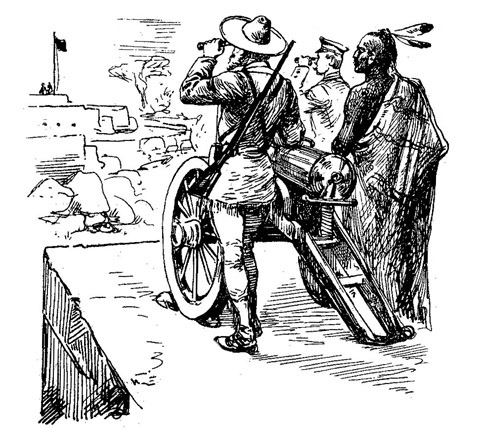

Darüber entschieden die drei, welche dort oben auf dem Dache des Hauses standen. Die übrigen Gebäude waren mit Kanonen besetzt, deren Mündungen nach der Ruine zeigten, ebenso wie das, auf dessen plattem Dache die drei Männer standen.

Es waren Hoffmann, Kapitän Staunton und Stahlherz. Hoffmann lehnte an dem Geschütz und musterte durch ein Fernrohr die Ruine, in der es lebhaft zuging.

Offiziere eilten hin und her, sie schienen Posten auszustellen, denn bald stand überall, wo sich ein Zugang zu der Ruine befand, ein Mann, oft auch deren zwei.

Ob Estrella einen Ueberfall in der Nacht fürchtete oder nicht, jedenfalls sorgte er dafür, daß ein solcher rechtzeitig entdeckt und abgeschlagen werden konnte.

»Ein Glück, daß sie keine Geschütze haben,« meinte Staunton, der ebenfalls ein Fernrohr gebrauchte. »Diese Ruine könnte mit solchen in eine uneinnehmbare Festung verwandelt werden.«

»Es ist so,« bestätigte Hoffmann, »und sehr schlimm ist es, daß unterirdische Gänge zu dem Tempel führen, welche meilenweit laufen sollen. Wer diese kennt, kann jederzeit Boten und Spione aussenden, sich sogar mit Proviant und Munition versorgen. Ein Gang soll etwa zehn Meilen weit führen.«

»Sind diese Gänge den Rebellen bekannt?«

»In der Ruine sind Indianer, welche immer dort gelebt haben. Ich erzählte Ihnen vorhin zum Beispiel von Arahuaskar. Dieser kennt die geheimen Gänge sicherlich, Sonnenstrahl kennt nur die kurzen, die nicht von Bedeutung sind.« –

»Es wird ein blutiger Kampf werden,« begann Hoffmann nach langer Pause wieder.

»Ja, und dennoch darf er nicht aufgeschoben werden.

Hätte ich nur die Hälfte meiner Leute bei mir, ich würde sie dennoch gegen den viermal stärkeren Feind führen.«

»Ich gebe Ihnen recht. Es darf unter keinen Umständen gewartet werden, bis Estrella Artillerie erhält, denn dann ist die Ruine wirklich uneinnehmbar. Haben die Rebellen aber einen sicheren Ort, nach welchem sie sich immer zurückziehen können, so haben sie Aussicht auf Erfolg.«

»Könnten wir wenigstens unsere Geschütze anwenden,« seufzte Staunton, »wieviele Menschenleben würden geschont werden!«

»Wir dürfen es nicht wagen. Estrella hat durch Gefangennahme der Damen eine furchtbare Schutzwehr um sich errichtet. Selbst die Gewehre müssen vorsichtig gebraucht werden.«

»Hugh,« rief Stahlherz leise. Er hatte sich bis jetzt nur mit den Indianern beschäftigt, welche dichtgedrängt am rechten Flügel der Ruine lagen.

Die beiden Männer wandten ihre Ferngläser dorthin und erkannten einen Weißen, der von vielen federgeschmückten Indianern, wahrscheinlich Häuptlingen, umringt war und zu diesen sprach.

»Ah, jetzt naht die Entscheidung, wie die Indianer verwendet werden sollen,« rief Staunton. »Wolle Gott, daß die Verteilung so erfolgt, wie wir wünschen.«

»Kann Stahlherz alles deutlich sehen?« fragte Hoffmann den Indianer. »Nimm sonst dieses Glas!«

»Stahlherz braucht das lange Auge nicht,« wehrte dieser ab, »er erkennt Estrella, er spricht zu den Häuptlingen der Stämme.«

»Wahrhaftig,« rief Staunton, »dieser Indianer sieht mit seinen Augen besser, als ich mit dem Fernrohr. Erst jetzt erkenne ich Estrella, da es gesagt worden ist.«

Lange schauten die drei zu den Indianern hinüber, deren Verhalten ihnen von der größten Wichtigkeit war. Je nachdem, wie sich dieselben verteilten, davon hing der Erfolg der morgenden Schlacht ab. Stahlherz sollte noch eine wichtige, vielleicht die wichtigste Rolle spielen.

»Sie scheiden sich in Stämme,« rief Stahlherz.

Die Indianer eilten da und dorthin, es entstand ein Gedränge, bald aber bildeten sich sieben Abteilungen, deren jede sich je um einen Häuptling scharten.

Fünf davon waren nur klein, zwei jedoch sehr groß.

Sie zählten so viele Krieger, wie die anderen fünf zusammen, also etwa vierhundert Mann.

»Es sind dies die Apachen und Cherokesen,« erklärte Hoffmann, »von denen ich vorhin sprach. Bleiben diese zusammen, so haben wir die besten Aussichten.

»Vielleicht legen sie sich gerade hier vor uns her.«

»Mit solchen Hoffnungen wollen wir nicht rechnen.

»Da, Estrella geht nach der Ruine zurück. Die einzelnen Stämme marschieren ab. Jetzt kommt es darauf an, ob die Ausführung unseres Planes möglich ist.«

Die Indianer trennten sich. Vier kleine Stämme zogen um die Ruine herum, der den Amerikanern gegenüberliegenden Seite zu, die zwei großen Stämme, im Verein mit einem kleinen, gingen zwischen der Ruine und dem Lager entlang, sich aber dicht an der Ruine haltend, so daß sie außer Schußweite waren.

»Sie hatten recht,« sagte Staunton, »Estrella benutzt die Indianer als Vorposten. Ist die Verteilung uns günstig?«

»Sehr günstig. Die Apachen und die Cherokesen, deren Häuptling Adlerfeder ist, kommen auf unsere Seite zu liegen. Der kleine Stamm ist der der Seminolen. Wie denkt mein roter Bruder von diesen?« fragte Hoffmann den Indianer.

»Die Seminolen sind Hunde, sie kämpfen, um Feuerwasser zu bekommen, aber nicht für Skalpe.«

»O weh! Nun, sie können ja weitermarschieren, wir wollen die Hoffnung noch nicht sinken lassen.«

Die Sonne sank rasch. In einer Stunde schon konnte vollkommene Dunkelheit herrschen. Die drei Männer verharrten auf dem Dache des Hauses und beobachteten unausgesetzt die marschierenden Indianer.

Auf den anderen Dächern standen die Engländer und amerikanischen Offiziere und sahen ebenfalls den Bewegungen der Indianer zu. Sie wußten, um was es sich handelte.

»Lord Harrlington!« rief Hoffmann.

Der Lord verließ mit Hilfe einer rohgezimmerten Leiter, das Dach, auf dem er stand, und begab sich zu Hoffmann.

»Wir haben Glück,« sagte der Deutsche. »Apachen und Cherokesen legen sich zwischen uns und die Ruine, und wie Stahlherz sagt, werden sie die Tomahawks nicht gegen uns erheben.«

»Ist Stahlherz seiner Sache sicher?«

»Er behauptet es. Bei Nacht wird er den Versuch machen, hinüberzuschleichen.

»Wenn Stahlherz spricht, wird man ihm gehorchen, doch er spricht nicht zu den Seminolen,« sagte der Indianer.

»Die Seminolen sind jener kleine Stamm, welcher vorausmarschiert. Jetzt lagern sich die Apachen und Cherokesen, doch die Seminolen gehen weiter. Ich will Ihnen gleich den Ort zeigen, von welchem aus wir vorbrechen werden, während Kapitän Staunton mit seinen Leuten die Rebellen beschäftigt. Sehen Sie aber nicht zu lange hin, auch wir werden wahrscheinlich beobachtet.«

Hoffmann beschrieb zur linken Seite der Ruine einen mit dichten Büschen bepflanzten Ort, von welchem aus das Gemäuer leicht zu betreten war.

»Hoffentlich lagern sich nicht gerade dort die Seminolen,« schloß Hoffmann, »sonst müssen wir uns einen anderen Platz wählen, und gerade dieser ist ausgezeichnet.«

Doch Hoffmann sah seine Erwartung getäuscht. Gerade an dem von Harrlington bezeichneten Platze machten die Seminolen Halt und lagerten.

»Nun, so nehmen wir einen anderen Ort ein,« tröstete er. »Es gibt noch Verstecke genug, und Sonnenstrahl ist hier zu Hause. Er wird uns beistehen, einen solchen zu finden. Es ist immer besser so, als wenn die Seminolen zwischen Apachen und Cherokesen zu liegen gekommen wären, denn dann wäre Stahlherz' Absicht wohl vereitelt worden.«

In der Dämmerung erkannte man noch, wie sich rings um die Ruine her, der Kreis der Indianer immer enger zusammenzog, bis er vollständig war. Jetzt war sie vollkommen von Indianern eingeschlossen. Dann brach die Dunkelheit an und machte eine fernere Beobachtung unmöglich.

Die Herren verließen die Dächer, um sich nach einem Hause zu begeben, in welchem mit den Offizieren zusammen eine Beratung stattfinden sollte, wie der Kampf morgen zu beginnen und zu führen sei, so weit dies noch nicht besprochen war.

Hoffmann erreichte mit Stahlherz zuletzt den Boden.

»Wann geht mein roter Bruder?«

»Jetzt.«

»Schon jetzt?«

»Ja, Stahlherz hat viel zu vollbringen. Seine Füße müssen schnell wie seine Zunge sein.«

»Versprichst du dir Erfolg?«

»Stahlherz hört sie schon ja sagen. Adlerfeder führt sie, und Adlerfeder achtet das Totem der Apalachen.«

Der Indianer entledigte sich seines Jagdhemdes, hüllte sich aber in eine Decke, so daß das tätowierte Gerippe nicht zu sehen war.

»Stahlherz geht.«

Hoffmann streckte ihm die Hand entgegen.

»So geh, mein Bruder, und bringe uns gute Nachricht!« sagte Hoffmann herzlich.

Stahlherz blieb noch zögernd stehen.

»Deadly Dash sieht Stahlherz nur noch einmal wieder.«

»Wann ist das?«

»Nachher, wenn er spricht: die Apalachen und Cherokesen haben die Stimme eines Häuptlings gehört, sie hassen die, welche Deadly Dash hassen.«

»Und warum sollen wir uns dann nicht wiedersehen? Ich hoffe, morgen werden wir Seite an Seite kämpfen.«

»Vielleicht! Doch Deadly Dash wird morgen auch an der Leiche von Stahlherz stehen.«

Hoffmann kannte den Aberglauben der Indianer, welche viel auf Träume und Anzeichen geben. Er widersprach ihm nicht.

»Dann stirbt Stahlherz als ein Held, sein Vater wird sich freuen, ihn empfangen zu können.«

»Wohl, ein Apalache weiß zu sterben. Doch Stahlherz hat zwei Kinder, die er liebt.«

»Stirbst du, und ich bleibe am Leben, so haben sie noch einen Vater.«

»Sonnenstrahl kann Häuptling der Cherokesen werden.«

»Er soll es werden.«

»Er soll es nicht werden,« entgegnete Stahlherz dumpf, »Sonnenstrahl ist kein Indianer dem Herzen nach; er ist zu gut, für seine roten Brüder zu sterben.«

»Ich verstehe dich,« sagte Hoffmann nach längerer Pause, »auch du bist kein Indianer mehr.«

»Doch, noch zuviel. Deadly Dash soll so zu ihm und Waldblüte sprechen, wie er zu mir sprach. Stahlherz war alt und sehnte sich nach seinen Kindern, er liebte die Lehren, befolgte sie aber nicht. Mögen Waldblüte und Sonnenstrahl sie befolgen.«

»Ich werde mich ihrer annehmen.«

»Dann werden sie die Häuptlinge aller Häuptlinge werden. Stahlherz weiß es, der Wald wird zu klein, die Prärie zu mager und die Büffel verhungern, doch die Indianer sind blind, sie sehen es nicht, bis sie selbst verhungern. Sonnenstrahl soll ihnen Nahrung zeigen.«

Stahlherz verschwand im Dunkel des Waldes, und Hoffmann schritt, in Gedanken versunken, dem Hause zu, in welchem die Beratung stattfinden sollte.

Alle Engländer waren schon dort versammelt, desgleichen die amerikanischen Offiziere. Auf dem Tische brannten einige Wachskerzen. Sie beleuchteten ernste, wohl auch traurige Gesichter, aber keine mutlosen. Es war ja eine ernsthafte Situation, man stand am Vorabend einer Schlacht, in welcher sich ungleiche Streitkräfte gegenüberstehen sollten.

Auf der einen Seite siebenhundert Mann, auf der anderen etwa eintausendvierhundert Soldaten und fast tausend Indianer. Hier der Mut der Verzweiflung, dort das Bewußtsein des Rechtes und – die Liebe.

Die Rebellen würden in der ersten Schlacht gegen die Yankees sicher wie Rasende kämpfen. Das Lösegeld war ihnen verloren gegangen; große Geldmittel konnten ihnen nicht zur Verfügung stehen, und so galt es jetzt, die erste Schlacht zu gewinnen. Nur dann konnte die Revolution fortschreiten.

Wurden sie aber besiegt und versprengt, dann war die Revolution so gut wie vernichtet, den Besiegten schlossen sich keine Freischärler mehr an, noch viel weniger traten, wie bisher, ganze Bataillone zu ihnen über.

Es stand also ein Verzweiflungskampf bevor, eine der Parteien mußte untergehen oder siegen. Dies war auf den Gesichtern zu lesen; den Offizieren winkte für den Sieg Lob und Ehre, den Engländern eine viel schönere Palme, welche in den Händen der Vestalinnen ruhte.

Es wurde nur leise geflüstert, eine eigentliche Beratung war nicht möglich, so lange Stahlherz nicht zurück war und Nachricht brachte, ob man auf die Indianer rechnen dürfe oder nicht.

Schwangen diese die Tomahawks gegen sie, so mußte eben morgen der Sturm auf die Ruine beginnen, indem man die Indianer mit den Geschützen in Schach hielt, kämpften diese auf der Seite der Engländer, so fand schon in der Nacht noch eine Beschleichung der Ruine statt. Die Indianer waren zu gute Vorposten, sie hätten eine solche rechtzeitig bemerkt und vereitelt.

Hoffmann sprach mit Lord Harrlington und Hannes.

»Es bleibt so, wie wir es ausgemacht haben. Kapitän Staunton rückt bei Tagesanbruch mit seinen Mannschaften offen gegen die Ruine vor, während wir, das heißt, Sie, Lord Harrlington und Ihre Freunde, Kapitän Vogel und ich mit unseren Schiffsbesatzungen im Versteck seitlich vom Kampfplatze liegen. Hauptsache ist, daß das Versteck nicht von Indianern besetzt ist. Mit diesen dürfen wir überhaupt nicht in Berührung kommen. Kapitän Staunton muß alles daransetzen, die Rebellen völlig zu beschäftigen, und sollte er Mann für Mann opfern. Ist dies der Fall, ist es den Rebellen nicht möglich, die Ruine selbst zu bewachen, so versuchen wir, gegen hundert Mann stark, vorzuschleichen und ins Innere der Ruine zu dringen. Unsere Hauptaufgabe muß sein, sofort in die Nähe der Gefangenen zu kommen. Dort setzen wir uns fest und eröffnen das Feuer gegen die Rebellen.«

»Aber die Indianer, welche auf der anderen Seite der Ruine liegen?« warf Hannes ein. »Werden diese nicht den Rücken der Rebellen decken?«

»Von den Indianern habe ich noch nicht gesprochen. Gelingt es Stahlherz, die Apachen und Cherokesen für uns zu gewinnen, so beschäftigen diese die uns feindlichen Indianer. Kämpfen sie gegen uns, dann allerdings haben wir eine schwierige Aufgabe. Wir werden uns durch die Indianer durchschlagen müssen. Dennoch zweifle ich nicht an einer glücklichen Lösung, der Name Deadly Dash ist gefürchtet.«

Kapitän Staunton verbrachte ebenso noch einige Stunden im Gespräch mit seinen Offizieren. Mitternacht war nicht mehr fern. Alle sehnten nichts mehr herbei, als das Erscheinen von Stahlherz, als dieser plötzlich in der Mitte des Zimmers stand.

Sein Oberkörper war nicht mehr von der Decke verhüllt. Deutlich trat das tätowierte, weiße Gerippe hervor, die Augen des Häuptlings strahlten in seltsamem Glanze, und an seinem Gürtel hingen zwei noch blutige, indianische Skalpe.

»Endlich, Stahlherz!« rief Hoffmann. »Ist es dir geglückt? Sprich schnell, wir vergehen vor Erwartung.«

Eine triumphierende Freude spiegelte sich auf dem dunklen Antlitz des Gefragten wider.

»Die Apachen und Cherokesen haben ihren Häuptling erkannt. Wann soll ihr Kriegsruf gegen die Rebellen sich mit dem des Stahlherz vermischen?«

»Gott sei Dank!« riefen Hoffmann und Staunton gleichzeitig. »Und die Seminolen?«

»Die Seminolen sind Hunde. Zwei fragten Stahlherz: Was willst du hier? Stahlherz antwortete nichts, er nahm ihnen die Skalpe.«

»Bist du von ihnen erkannt worden?«

»Nur von diesen zweien, doch sie sprechen nicht mehr.«

»Liegen die Seminolen noch an dem Ort, welchen ich dir als unser Versteck bezeichnete?«

»Nein.«

»Nein, wo denn sonst?« rief Hoffmann erschrocken.

»Ein Offizier kam zu den Apachen und sagte: Geht weiter auseinander. Sie taten es, als Stahlherz bei ihnen war. Er fand die Seminolen nicht mehr vor, sie lagen auf der anderen Seite des zerfallenen Gebäudes. Hier liegen nur Apachen und Cherokesen und diese freuen sich, für Stahlherz und Deadly Dash kämpfen zu dürfen. An dem Versteck liegt Adlerfeder, er wird es mit seinen Kriegern verlassen, damit du hineingehen kannst.«

Jubelrufe ertönten. Bessere Nachrichten hätte Stahlherz gar nicht bringen können.

Die Indianer hatten also noch während der Dunkelheit andere Positionen eingenommen. Die vor der Ruine waren vermindert, die auf der anderen Seite vermehrt worden.

»Es ist jetzt kein Zweifel mehr,« erklärte Hoffmann, »Estrella hat erfahren, daß gegen ihn von der anderen Seite reguläre Truppen vorrücken. Uns fürchtet er weniger als jene, darum hat er seine Macht dort verstärkt. Nun, die Hauptsache ist, daß wir jetzt vor uns nur Indianer haben, die uns ergeben sind. Sollten morgen von der anderen Landseite noch Truppen der Vereinigten Staaten angreifen, um so besser für uns. Was sagt mein roter Bruder, will er seine Krieger anführen?«

»Deadly Dash soll befehlen.«

»Wohlan. Liegen die Indianer im Wald oder noch so, wie vorhin, zwischen den Steinhaufen an der Ruine?«

»Nein, diese mußten sie verlassen. Sie sind vielmehr hierhergerückt, eine Kugel fliegt zweimal über sie hinweg.«

»Ah, und sind die Steinhaufen verlassen?«

»Sie sind von Rebellen besetzt.«

»Kapitän Staunton,« wandte sich Hoffmann an diesen, »Sie kennen nun das Terrain. Die Steinhaufen erstrecken sich eine englische Viertelmeile von der Ruine ab dem Walde zu, Sie sind von Rebellen besetzt worden, weil sie wichtige Verteidigungspunkte bilden, welche Estrella den Indianern nicht überlassen wollte. Ehe wir uns den Eingang zur Ruine erzwingen können, müssen wir im Besitz der Steinhaufen sein.«

»So nehmen wir sie.«

»Natürlich, aber wir wollen es so einrichten, daß dies ohne Lärm geschieht, und daß wir bei Tagesanbruch direkt vor der Ruine stehen.«

»Ohne Lärm geht dies wohl nicht ab.«

»Vielleicht doch! Stahlherz, wie sind die Steinhügel besetzt?«

»Nur von Posten.«

»Es sind also nur Sicherheitswachen, welche die Ruine bei einem Ueberfall alarmieren sollen. Kannst du sie mit deinen Kriegern lautlos überwältigen?«

Stahlherz lächelte verächtlich.

»Unhörbar wird Stahlherz über ihre Leichen hinwegschreiten und vor den Mauern der Ruine Halt machen.«

»Meine Herren,« rief Hoffmann und schaute sich mit blitzenden Augen um, »so hören sie meinen Plan! Stahlherz bleibt noch so lange hier, bis die amerikanischen Matrosen bereit sind, ihm zu folgen. Sie tun dies so leise als möglich, die dunkle Nacht begünstigt uns, wir werden nicht gesehen werden. Die Rebellen zwischen den Steinhügeln glauben, die Indianer seien treu, und werden von diesen überrumpelt. Die Matrosen schleichen ihnen nach und setzen sich in Besitz der Steinhügel, aber immer darauf achtend, daß sie sofort, wenn die Ruine alarmiert wird, sich in sicherer Position befinden. Merke auf, Stahlherz! Wird dein Ueberfall entdeckt, so schwenkst du sofort ab und greifst die Indianer auf der anderen Seite an. Hast du sie in die Flucht geschlagen, so gehst du von rückwärts gegen die Ruine im Rücken vor. Die Matrosen beschäftigen, ohne ihr Leben zu sehr der Gefahr auszusetzen, unter Kapitän Stauntons Führung die Rebellen. Zum Sturm mag geschritten werden, wenn es Kapitän Staunton für geeignet findet.

»Wir hundert Mann liegen in dem Ihnen bezeichneten Versteck und brechen hervor, wenn ich es für gut finde, entweder, wenn wir durch einen energischen Angriff von der Flanke aus die Rebellen zum Weichen bringen oder eventuell, Sie wieder festen Fuß fassen lassen können. Sonst warten wir, bis die Rebellen alle ihre Macht konzentriert haben, um Ihrem Angriff standhalten zu können.

»Dann brechen wir hervor und suchen in die Ruine einzudringen, möglichst ungesehen.

»Ich bin der festen Ueberzeugung, daß Estrella um die gefangenen Damen ein Karree bilden läßt. Dieses zu sprengen, soll meine Aufgabe sein, und so Gott will, wird es mir gelingen. Ich vertraue dem Mute meiner Leute; sie gehen für mich durchs Feuer. Kapitän Vogels Matrosen stehen ebenfalls nicht zurück, und diese englischen Herren scheuen den Tod nicht, wenn es gilt, die Damen zu befreien.

»Die Kanonen kommen so lange nicht in Betracht, wie sich der Kampf innerhalb der Ruine bewegt. Wenn Truppen der Rebellen diese verlassen, dann werden sie mit Granaten überschüttet, ebenso feindliche Indianer. Gelingt es diesen, die Apachen zurückzuschlagen und den Rebellen zu Hilfe zu kommen – was jedoch kaum glaublich ist – dann Granaten zwischen sie, so lange sie außerhalb der Ruine sind. Doch kein Kanonenschuß nach den Teilen innerhalb der Mauern, selbst die Gewehre nur vorsichtig angewendet! Sind die Herren mit diesem Plan einverstanden oder hat einer der Herren einen anderen?«

Der Plan Hoffmanns wurde mit Begeisterung aufgenommen. Kapitän Staunton fühlte sich nicht beleidigt, daß nicht er ihn entworfen hatte, er mußte ihn billigen.

»Kapitän Staunton! In welcher Zeit können Ihre Truppen zum Abmarsch bereit sein?«

»Innerhalb einer Stunde.«

»So bleibt Stahlherz bis dahin hier. Wenn er geht, folgen ihm sofort die Matrosen, während wir uns nach den Büschen begeben. Und Sie,« wandte sich Hoffmann an die Engländer, »werden von mir mit Waffen versehen. Glücklicherweise hat Mister Anders nicht vergessen, solche mitzubringen. Was fehlt, wird aus den Vorräten der Amerikaner ergänzt. Auf, es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Stahlherz, du bleibst bei mir, ich habe noch mit dir zu sprechen!«

Die Offiziere eilten zu ihren Leuten, um sie vorzubereiten, die Engländer begaben sich mit Hoffmann zu den Wagen, auf welchen Vorräte mitgeführt worden waren, und erhielten dort Gewehre und Degen oder Entersäbel, sowie Revolver.

Nach einer Stunde standen die Matrosen bereit, den Feind anzuschleichen.

»Jetzt geh!« sagte Hoffmann zu Stahlherz und drückte ihm die Hand.

»Wo bleibt Sonnenstrahl?«

»Geht er nicht mit dir?«

»Nein.«

»So geht er mit mir. Er bleibt nicht zurück, wie Waldblüte.«

Stahlherz verschwand, und sofort setzten sich die Truppen in Bewegung, die Offiziere an der Spitze. Kapitän Staunton nahm von Hoffmann und den Herren mit dem Wunsche auf ein Wiedersehen Abschied.

Es herrschte eine sehr ernste Stimmung; es gab wahrscheinlich kein Gefecht, sondern eine Schlacht.

Fünfzig Matrosen blieben zur Bedienung der Geschütze zurück, einige von ihnen mußten ihre Waffen abgeben. Eben schnallte sich der junge van Guden einen Entersäbel um.

»Sie schließen sich den Matrosen an?« fragte ihn Lord Harrlington.

»Nein, ich gehe mit Ihnen. Ich liebe den Kampf mit blanker Waffe.«

Harrlington drückte ihm stumm die Hand.

»Wo ist Mister Vogel?« fragte Hoffmann.

»Er nimmt Abschied,« entgegnete Williams.

»So warten wir noch.«

Hinter einem Haus stand Hannes und hielt seine junge Frau umschlungen. Sie war weder trostlos, noch weinte sie. Sie war im Gegenteile fröhlich, und Hannes schien dies nicht zu gefallen.

»So schickst du mich fort?« fragte er vorwurfsvoll. »Keine Träne hast du für mich? Mit einem Scherzwort läßt du mich in den Kampf gehen?«

»Ich freue mich, weil ich weiß, daß du meine Freundinnen befreist.«

»Wenn ich nun nicht wiederkomme?«

»Doch, du kommst wieder. Ich weiß es ganz bestimmt.«

»Wie willst du das wissen?«

»Weil ich für dich bete,« flüsterte sie ihm ins Ohr.

»Lebe wohl, Hope!«

Sie antwortete nichts, sondern küßte ihn und drängte ihn dann von sich. Hannes ging; es war ihm sonderbar zumute, gar nicht kampfesfreudig. Da hörte er hinter sich einen dumpfen Fall, eine Weiberstimme weinte laut auf.

»Hannes!« schluchzte es in namenlosem Weh.

Der junge Mann blieb stehen, schon wollte er umkehren, doch er setzte seinen Weg fort. Aber seine Augen hatten plötzlich Glanz bekommen.

»Fertig?« empfing ihn Hoffmann.

» All right.«

»Vorwärts denn! In einer Stunde müssen wir das Versteck erreicht haben, in zwei Stunden schon bricht die Morgendämmerung an.«

»Es ist kalt,« sagte Marquis Chaushilm, als sich der lange Zug lautlos durch den Wald bewegte.

»Tanzen macht warm,« entgegnete Nick Sharp an seiner Seite, »ich kalkuliere, der Tanz wird bald beginnen.«