|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kurz ehe den englischen Herren die Freiheit verkündet wurde, fanden in einem anderen Teile der Ruine Szenen statt, welche das Vorspiel zu den nachkommenden waren.

Spanische Soldaten, darunter auch Offiziere, standen auf Steinhaufen und schauten nach der Waldgrenze, wo sich einige hundert Indianer versammelt hatten. Sie mußten die Absicht haben, Gefangene zu martern. Drei Pfähle waren in den Boden gerammt, und schon brachte man drei gebundene Gestalten herbei, zwei Männer und ein Weib. Sie wurden einzeln an die Pfähle gebunden, Indianer traten vor sie hin und hielten lange Reden.

Die Gefangenen waren ebenfalls Indianer; mit dem Gleichmut ihrer Rasse ergaben sie sich in ihr Schicksal.

Auf einem etwas abgesonderten Steinhügel standen zwei Offiziere und betrachteten das Schauspiel. Die Entfernung war eine sehr große, man konnte die Gestalten der Indianer nur undeutlich wahrnehmen.

Der eine der Offiziere war Juarez, früher spanischer Kapitän in Manila, jetzt mexikanischer Leutnant, er sprach mit seinem Gefährten, den er Sylvester anredete.

»Jammerschade, daß wir keine Ferngläser haben,« meinte eben Juarez, »ich möchte gar zu gern diese Marterung deutlich sehen. Ich habe einer solchen noch nie beigewohnt.«

»Es ist ein verteufelt hübsches Mädchen dabei,« entgegnete sein Genosse, ein Franzose, »eine richtige indianische Schönheit.«

»Sollten wir denn vermöge einiger Geschenke nicht als Zuschauer zugelassen werden?«

»Schwerlich! Aber selbst wenn es uns die Indianer erlaubten, dürfen wir nicht. Sie wissen, Estrella hat den strengen Befehl gegeben, die Indianer völlig sich selbst zu überlassen. Jede Einmischung hat er auf das schärfste verboten.«

»Aber warum nur?«

»Er will sich die Indianer als Freunde erhalten und sie vor allen Dingen in dem Glauben lassen, sie seien die eigentlichen Herren, er wolle ihnen nur helfen, die Herrschaft zu gewinnen und diese dann zu befestigen.«

»Möchte wissen, wie lange ihm das glückt.«

»O, Estrella versteht es, Indianer zu behandeln, er selbst hat viele Jahre unter den Rothäuten gelebt. Dadurch, daß er ihnen nicht direkt befiehlt, sondern vielmehr tut, als gehorche er ihnen, hat er sie schon halb gewonnen. Geschenke, besonders Feuerwasser, tun das übrige.«

»Ja, diese aber hören einmal auf – da seht, Sylvester, was will der Kerl dort?« unterbrach sich Juarez. »Es ist ein Weißer.«

»Ja, anscheinend ein Waldläufer. Er muß aber mit langer Nase abziehen, obgleich er sehr ehrfurchtsvoll behandelt wird. Auch er darf der Marterung nicht beiwohnen.«

In den die Pfähle umschließenden Kreis von Indianern war ein großer, starkgebauter Mann getreten – man konnte diese Gestalt trotz der großen Entfernung deutlich beobachten – und hatte mit einem federgeschmückten Indianer gesprochen. Nach kurzer Unterredung, während welcher oft auf die Gefangenen gedeutet wurde, drehte der Mann sich wieder um und verschwand im Walde.

»Wer war das?«

»Habe keine Ahnung, wahrscheinlich ein Freund der Gefangenen, der zu ihren Gunsten sprechen wollte.«

»Was haben sie eigentlich verbrochen?«

»Sie haben viele Krieger getötet, darunter einige Häuptlinge. Deshalb sollen sie gemartert werden.«

»Das Weib hat mitgekämpft?«

»Sie soll den vornehmsten Häuptling getötet haben.«

»Teufel,« lachte Juarez, »muß das ein Weib sein!«

»Es ist ein reizendes Mädchen, ich hätte ihr nie eine Heldentat zugetraut, so unschuldig und lieblich, mit ein paar Augen wie Schwarzbeeren. Eine entzückende Erscheinung.«

»Wenn wir nur hingehen könnten,« seufzte Juarez.

»Dürfen nicht.«

»Mir wird die Zeit bald lang. Die Kerle halten ja ungeheuer lange Reden, und ist der eine fertig, tritt immer wieder ein anderer vor und spricht wie ein Volksredner.«

»Ja, wollen Sie hier oben auf die Marterung warten?« fragte Sylvester lachend. »Da können Sie nur gleich Frühstück und Mittagessen hierherbestellen.«

»Wieso denn?«

»Das Martern geht bei den Indianern nicht so schnell, jeder einzelne von ihnen erzählt erst seine Heldentaten, sie schimpfen die Gefangenen; sind alte Weiber vorhanden, so speien diese die Gefangenen an, und oft vergehen Tage, ehe diese gemartert werden.«

»Warum zögert man so?«

»Um die Gefangenen die Todesangst möglichst ausgiebig schmecken zu lassen.«

»Nun, etwas will ich ihnen doch noch zuschauen, aber Stunden warte ich nicht mehr, Kamerad, Sie sind doch im Kriegsrat. Glaubt Estrella wirklich, mit einer Handvoll Leute den Kampf gegen die Yankees aufnehmen zu können?«

»Warum soll er dies nicht tun?« entgegnete der Gefragte, schlau lächelnd.

»Bah, machen Sie mir doch nichts vor! Ich halte Estrella für einen klugen Kopf, er wird sich nicht einer solch törichten Hoffnung hingeben.«

»Nun, Leutnant Juarez, warum haben Sie sich denn als Offizier gemeldet, wenn Sie die Sache für aussichtslos halten?«

»Ich wurde aus den spanischen Diensten entlassen, wegen eines Schurken, dem ich hoffentlich hier noch begegne,« knirschte Juarez. »Ich wandte mich nach Mexiko, es ging mir schlecht, weil ich nichts anderes gelernt habe, als Soldaten drillen, und so nahm ich denn mit Freuden das Angebot an, im Interesse Mexikos gegen die Yankees zu kämpfen. Das ist meine Geschichte.«

»Aehnlich wie die meinige, nur daß ich mehr Vertrauen zu der Sache habe.«

»Das ist nicht Ihr Ernst, Sylvester!«

»Gewiß ist es mein Ernst.«

»Sie glauben wirklich, Estrella könnte mit seinen lumpigen paar hundert Mann und tausend Indianern gegen die Yankees siegreich kämpfen?« lächelte Juarez, »Nun ja, Sie sitzen mit im sogenannten Kriegsrat, und da mag es sein, daß die Pläne des phantastischen und redegewandten Estrella auch Ihnen den Kopf verdreht haben.«

»Spotten Sie nicht,« entgegnete der andere, »Estrella ist ein geborener Feldherr und Diplomat.«

»Das habe ich oft sagen hören. Er konnte es aber in mexikanischen Diensten zu nichts bringen, einmal wegen fortwährender Liebeshändel und Duelle, und dann, weil er nie gehorchen wollte.«

»Stimmt, Estrella ist zum Befehlen geboren.«

»Bah, ich gehorche auch nicht gern.«

»Halten Sie Estrella nicht für einen klugen Kopf.«

»Gewiß, soweit ich ihn kenne. Das befähigt ihn aber noch lange nicht dazu, eine Revolution gegen die Vereinigten Staaten siegreich zu Ende zu führen.«

»Das allerdings nicht. Wissen Sie, was Estrella vor allen Dingen fehlt?«

Juarez überlegte einige Augenblicke.

»Geld,« sagte er lächelnd.

Sylvester nickte.

»Das ist es, und Mexiko kann ihm keins geben, so gern er es auch möchte. Aus mir unbekannten Hilfsquellen erhält er so viele Mittel, um Offiziere und Mannschaften anständig besolden zu können. Glauben Sie mir, wenn Estrella genügend Geld hat, bringt er eine Armee zusammen, schult sie und liefert Schlachten, aus denen er immer als Sieger hervorgeht.«

»Ja, wenn! Natürlich, mit Geld kann man alles erreichen, da will ich auch eine Armee zusammenbringen, und ganz besonders hier in Amerika, wo sich Männer mit Haut und Haaren verkaufen, wenn nur gut bezahlt wird.«

Sylvester nahm einen vertraulichen Ton an, als er jetzt sagte:

»Leutnant Juarez, Sie verstehen Estrellas Pläne ganz und gar nicht. Glauben Sie denn, er will etwa, wie Sie ganz richtig sagten, mit der Handvoll Leute und den betrunkenen Indianern gegen die Yankees vorrücken?«

Juarez machte ein förmlich bestürztes Gesicht.

»Nicht? Was will er denn sonst?«

»Ich werde etwas aus der Schule plaudern, muß aber um unbedingte Verschwiegenheit bitten.«

»Ich plaudere nie.«

»Nun, die Revolution, welche Estrella jetzt angezettelt hat, ist nur Spiegelfechterei, um die Vereinigten Staaten zu täuschen. Mexiko selbst wird gegen die Rebellen vorgehen und sie unschädlich machen, obgleich es im geheimen doch zu ihnen halt, dadurch werden die Yankees in Sicherheit gewiegt, und Mexiko kann mit Ruhe Vorbereitungen zu einem intensiven Schlage treffen, an welchem es sich dann selbst beteiligt.«

»Wie? So sind Estrellas Soldaten, also auch wir, nur einfache Schlachtopfer? Caracho, meine Haut ist mir doch zu lieb, als daß ich sie wegen solch einer Sache zu Markte trage.«

»Bah, Schlachtopfer sind wir deshalb noch nicht, wir haben vielmehr einen großen Zweck zu erfüllen, nämlich den, Geld zu verschaffen. Mexiko hat keins. Niemand borgt ihm, und so hat sich der schlaue Estrella bereit erklärt, welches zu verschaffen. Dafür winkt ihm der Marschallstab, und Estrella ist der Mann, in der kürzesten Zeit die größten Summen aufzutreiben.«

»Hm, möchte wissen, wie er das machen kann, damit ich es von ihm lerne.«

»Estrella ist auf dem besten Wege dazu, er hat seine zwanzig Millionen Dollar schon so gut wie in der Tasche.«

»Wahrhaftig? Wie kam denn das?«

»Leutnant Juarez, allen Respekt vor Ihrer Tapferkeit, im Kampfe mögen Sie der beste Offizier sein, aber zum Diplomaten taugen Sie nicht,« lächelte Sylvester. »Glauben Sie, Estrella ist umsonst nach der Ruine gerückt? Er wußte ganz genau, was hier vorging. Von ihm gemietete Indianer benachrichtigten ihn über alles, und so wußte er auch, was für Gefangene hier waren. Verstehen Sie nun?«

»Nein, noch gar nichts.«

»Immer noch nicht? Das ist doch sehr einfach. Die gefangenen Damen sind jene Vestalinnen, welche eine Reise um die Welt unternommen haben, alles Amerikanerinnen, schwer reich, und die Herren sind englische Herzöge, Lords, Grafen und so weiter. Estrella weiß ganz genau, daß die Damen und Herren sich lieben; letztere läßt er nun laufen, erstere behält er als Gefangene und fordert für sie von den Engländern ein unverschämt hohes Lösegeld. Den Lords kommt es auf einige Millionen nicht an, die merken den Verlust gar nicht in ihrem Geldschranke; die Bräute aber in den Händen von Rebellen zu wissen, darüber sind sie unglücklich. Dies weiß Estrella recht gut, und ich wette meinen Kopf darum, daß er innerhalb einiger Tage eine Summe in der Tasche hat, mit der er alle waffenfähigen Männer Amerikas werben kann. Ob seine jetzigen Soldaten zugrunde gehen, ist ihm ganz gleichgültig; passen Sie aber auf, wie schnell aus ihren Leichen eine Armee wachsen wird, an deren Spitze alle mexikanischen Generäle ohne Ausnahme stehen, und wie schnell die mexikanischen Truppen sich uns anschließen werden. Geldmangel war die Ursache, warum diese Revolution so kläglich anfing, ist er aber erst überwunden, dann ade, Texas, der Yankee bekommt es nimmermehr zurück!«

»Ah, nun habe ich verstanden!« rief Juarez. »Fürwahr, der Plan ist sein gesponnen.«

»Und sicher,« fügte Sylvester hinzu. »Aber reinen Mund halten! Nicht jeder braucht zu erfahren, daß Estrella hinter der Maske eines Rebellen das Gesicht eines Buschkleppers versteckt, der Reisende überfällt und mit deren Geld seine Reisige bezahlt. Lassen Sie uns nach dem Lager gehen! Es ist Zeit zum Frühstück.«

Beide stiegen von dem Trümmerhaufen hinab.

»Es wundert mich, daß Leutnant Diaz noch nicht hier ist,« meinte Sylvester.

»Er mag aufgehalten worden sein.«

»Haben Sie jene Dame gesehen, welche dem Leutnant Ramos durch Estrella abgenommen worden ist?«

»Miß Lind? Ja.«

In Juarez' Gesicht stieg eine Blutwelle. Mit dieser Dame verknüpften sich für ihn unangenehme Erinnerungen.

»Kennen Sie dieselbe?«

»Nur oberflächlich.«

»Wissen Sie, daß sie Braut ist?«

»Auch das.«

»Kennen Sie den Bräutigam?«

»Er heißt Hoffmann.«

»Kennen Sie diesen genauer? Wissen Sie, wer er ist?«

»Ein Schurke ist er,« platzte Juarez mit maßloser Wut heraus, »ein Schurke, den ich zu treffen wünsche, um ihn wie einen Buben zu züchtigen.«

Sylvester lächelte leicht, als sein Blick den kleinen mageren, krummbeinigen Kameraden streifte.

»Warum denn?« klang es spöttisch.

»Er ist der Schuft, welcher mich verdächtigt hat, ebenso wie die Engländer. Wenn sie freikommen, sollen sie meiner Rache nicht entgehen. Ich will mit ihnen Mann für Mann den Degen kreuzen.«

Die beiden erreichten einen einsamen, menschenleeren Ort. Der Weg führte immer zwischen Schutthügeln, aus zusammengefallenen Häusern und Mauern gebildet, hin, und plötzlich kam hinter solch einem Haufen ein Mann hervor und ging, ohne die beiden Offiziere zu beachten, schnellen Schrittes an ihnen vorüber.

Sie erkannten ihn sofort. Es war jener Waldläufer, welcher vorhin von den Indianern zurückgewiesen worden war, es war dieselbe große, starke Gestalt, fast ein Riese. Er trug lange Stiefel, lederne Jagdkleider, darüber den breiten Gurt mit Jagdmesser und Revolver, einen breitrandigen Filzhut und über der Schulter, am Riemen hängend, eine kurze, prachtvoll gearbeitete Büchse.

Juarez war bei seinem Anblick wie vom Blitz getroffen zusammengefahren, er glaubte sich plötzlich in den Orangenhain bei Manila zurückversetzt. Doch nein, jener Mann dort, den er haßte, war ein Gentleman gewesen, dieser war ein armseliger Waldläufer, auch hatte dieser nur einen ganz kurzen Vollbart.

Sie hatten ihn noch nicht gesehen, dennoch mußte er zu den Rebellen gehören, denn die Ruine war ringsum mit einer doppelten Postenkette umgeben, welche nur nach Abgabe der Parole passiert werden konnte. Diese aber war nur Offizieren, einigen angesehenen Indianern und den Posten selbst bekannt.

Auf Verrat des Parolewortes stand sofortiger Tod.

Die Offiziere mußten sich überzeugen, ob ein einfacher Waldläufer die Parole kannte, und wer er war.

Sylvester eilte ihm nach, Juarez folgte.

»Heda, Freund,« rief der Franzose, »wer seid Ihr?«

Der Angerufene drehte sich kurz um.

»Ein Waldläufer,« entgegnete seine tiefe Stimme.

»Wie heißt Ihr?«

»Deadly Dash.«

»Ein gefährlicher Name.«

»Den mir meine Feinde gegeben haben.«

»Gebt die Parole!«

»Freiheit.«

Verwundert und mißtrauisch blickten die beiden den Riesen an, es war ein falsches Wort gewesen.

»›Freiheit‹ lautet die Parole nicht.«

»So heißt sie anders.«

»Gebt die richtige!«

»Ich kenne sie nicht, Mann,« fuhr der Waldläufer fort. »Greift nicht nach dem Revolver! Man nennt mich nicht umsonst den tötenden Schlag. Ehe der Revolver aus dem Futteral ist, schmettert mein Kolben auf Eure Schädel herab. Doch wir wollen Freunde bleiben.«

Die beiden Offiziere fühlten sich nur mutig, wenn sie von ihren Soldaten umringt waren. Jetzt standen sie allein dem riesigen Manne gegenüber, kein anderer Mensch war zu sehen, und sie hatten schon genug von Waldläufern erzählen hören. Sie wagten nicht, energisch aufzutreten; der Mann schien ja friedfertig zu sein, wenn sie es waren.

»Wie kommt Ihr durch die Vorpostenkette?« fragte Sylvester, sich ruhig stellend.

»Ich bin einfach hindurchgegangen.«

»Ohne die Parole zu wissen?«

»Ich kannte sie nicht.«

»Senor, das ist nicht möglich.«

»Warum nicht?«

»Weil die Posten die schärfste Instruktion haben, niemanden ohne Angabe der Parole hindurchzulassen.«

»Mich hat niemand nach derselben gefragt.«

»Dann muß ich Euch für einen Lügner halten.«

Der Waldläufer fühlte sich nicht beleidigt, er lächelte vielmehr.

»Ich will Euch die Wahrheit sagen: Weil ich die Parole nicht kannte, habe ich es so einzurichten gewußt, daß mich niemand nach ihr fragen konnte.«

»Ah,« riefen die beiden Offiziere gleichzeitig, »so habt Ihr Euch durch die Posten geschlichen!«

»Allerdings.«

»Auch das ist nicht gut möglich, die Posten stehen eng zusammen, und die Hälfte davon sind Indianer,« sagte Sylvester.

Wieder lächelte der Waldläufer spöttisch.

»Wenn Deadly Dash nicht gesehen werden will, so sieht ihn auch niemand. Senores, Ihr kennt die Waldläufer nicht, und am allerwenigsten Deadly Dash.«

Sylvester konnte kaum seine Aufregung unterdrücken, nur die Furcht hielt sie noch nieder. Seine unbedingte Pflicht wäre es jetzt gewesen, diesen Mann, der sich ins Lager der Rebellen geschlichen, sofort gefangen zu nehmen, und wehrte er sich, ihn niederzuschießen.

Aber der Waldläufer war ein bärenstarker, in den Waffen geübter Mann, er achtete die beiden Offiziere gleich Kindern. Ja, wenn Soldaten hier gewesen wären, die sie auf ihn hetzen konnten! Doch das ließ sich ja noch nachholen.

»Wohin wollt Ihr gehen?«

»Nach dem Orte, wo die Gefangenen untergebracht sind.«

»Wohlan, so geht! Wir haben jetzt zu tun. Doch nachher werden wir Euch noch für Eure unerlaubte Handlung zur Rechenschaft ziehen.«

»Wollt Ihr mich nicht lieber gleich jetzt zur Rechenschaft ziehen?« entgegnete der Waldläufer mit vielsagendem Lächeln.

»Nein, Ihr habt gehört, wir haben jetzt keine Zeit. Auch ist dies nicht der Ort dazu.«

»Auf Wiedersehen denn, Senores!«

Der Waldläufer drehte sich um und ging. Schnell riß Juarez den Revolver aus dem Gürtel, doch ebenso schnell drückte Sylvester den erhobenen Arm mit der Mordwaffe nieder.

»Seid kein Tor!« raunte er dem hinterlistigen Kameraden zu. »Wir dürfen ihn nicht töten, wenn er keinen Widerstand leistet. Estrella versteht keinen Spaß. Erführe er die Tat, so wäre unser Tod gewiß.«

Die Warnung wäre übrigens gar nicht nötig gewesen; ob es Zufall war, oder ob der Waldläufer den meuchelmörderischen Gedanken des Spaniers geahnt hatte, kurz, er war sofort hinter einem Steinhaufen verschwunden, und die vor Wut funkelnden Augen des Spaniers blickten ins Leere.

»Erreicht dieser anmaßende Kerl, der die Parole nicht kennt, das Quartier der Gefangenen, wo sich eben jetzt Estrella befindet, und dieser erfährt, daß wir ihn nicht festgenommen haben, so blamiert er uns vor der Front, wenn er nicht schlimmer mit uns verfährt,« zischte Juarez.

»Wir holen nach, was wir versäumt haben,« lachte Sylvester. »Kommen Sie! Als freien Mann soll ihn Estrella nicht treffen. Dafür lassen Sie mich sorgen!«

Er zog Juarez mit sich fort. Beide eilten zwischen den Steinhaufen hindurch und hatten schon nach einigen Minuten das gefunden, was sie suchten – einen Trupp Soldaten, die am Boden saßen und Karten spielten.

»Hallo, Kerls,« rief Sylvester zornig, »ihr sitzt hier, spielt und laßt Spione, welche die Parole nicht kennen, im Lager herumschleichen! Auf, greift den Kerl! Wir hatten ihn schon beinahe fest, er ist uns aber entsprungen. Er kann wie der Teufel rennen. Sucht ihn lebendig zu fangen, erst wenn er sich wehrt, schießt ihr ihn nieder.«

Die Soldaten warfen die Karten weg und sprangen auf. Ihre Gewehre hatten sie nicht bei sich, wohl aber Seitengewehre und Revolver. Sie waren für Abenteurer und Rebellen überhaupt sehr gut bewaffnet, nur durch ihre ungleichmäßige Uniform unterschieden sie sich von regulären Soldaten. Ebenso erhielten sie regelmäßige und hohe Löhnung und ausgezeichnete Verpflegung, mußten sich aber dafür die strengste Manneszucht gefallen lassen.

Die kleinste Widersetzlichkeit gegen einen Offizier hatte den Tod zur Folge, ganz gegen spanische Sitten; darauf hielt Estrella mit unnachgiebiger Strenge.

»Kommt, folgt mir,« rief Sylvester, »umzingelt und faßt ihn, er kann noch nicht weit sein.«

Die Soldaten stürmten den vorauseilenden Offizieren nach, welche jetzt, an der Spitze von etwa zwanzig bewaffneten Leuten, wieder einen unglaublichen Mut in sich fühlten.

Der Waldläufer war schnell gegangen; man holte ihn nicht so bald ein, aber man mußte ihn treffen, denn nach jenem Gewölbe führte kein anderer Weg als dieser.

»Lauft, Kerls!« schrie Juarez. »Eben habe ich seine Gestalt gesehen. Dort hinter dem Steinhaufen hat er sich verkrochen.«

»Meint Ihr mich, Senores?« rief eine Stimme, und vor den erschrocken zurückfahrenden Soldaten stand plötzlich der gesuchte Mann.

Sie hatten geglaubt, einen Spion, einen elenden, feigen Wicht zu finden, und jetzt stand plötzlich die herkulische Gestalt eines Waldläufers mit imponierender Ruhe vor ihnen.

Niemand hob eine Hand, die beiden Offiziere fühlten plötzlich wieder, wie das tapfere Herz in die Kniekehlen rutschte.

»Ah, das sind ja die Herren von vorhin,« sagte Deadly Dash, die beiden Offiziere erkennend. »Ist dies vielleicht der geeignete Ort, von mir Rechenschaft zu fordern?«

Sylvester kam zur Besinnung, er fühlte die Lächerlichkeit seines Benehmens. Die Scham gab ihm den Mut zurück.

»Drauf, Leute, fangt den Spion!« schrie er und zog den Degen.

»Mein Name ist Deadly Dash,« entgegnete der Waldläufer, ohne eine Bewegung zur Verteidigung zu machen. »Wer mich anfaßt, wird ihn bestätigt finden. Deadly Dash läßt sich nicht fangen!«

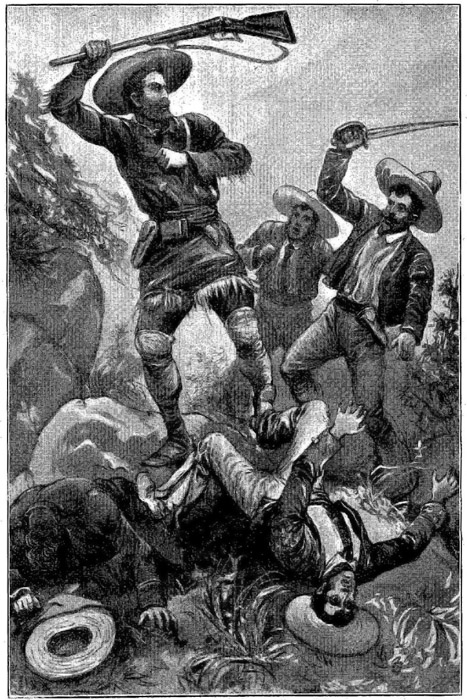

Einige Soldaten beachteten die Warnung nicht. Durch den Offizier ermutigt, sprangen zwei von ihnen mit ausgestreckten Händen vor, um den Mann zu fassen, doch noch ehe sie ihn berührten, stieß der Waldläufer beide Fäuste zugleich vor, sie trafen das Gesicht der Angreifer, und lautlos stürzten beide zu Boden, wie Schlachttiere vom Beile des Metzgers getroffen.

Auch diese Warnung genügte nicht. Mit gezücktem Degen drang Sylvester auf den Riesen ein, und eingedenk des Befehles, zogen die Soldaten die Revolver aus den Gürteln.

Da befand sich die eben noch über der Schulter des Waldläufers hängende Büchse plötzlich mit dem Lauf in dessen Hand. Wie eine Keule wurde sie in der Luft geschwungen und sauste auf Kopf, Schulter und Arme mit schmetterndem Schlag herab.

Nur zwei Revolver knallten, dann sanken die, welche sie abgedrückt hatten, leblos nieder. Aus ihren zerschmetterten Köpfen floß Blut. Sylvester kam nicht zum Stich; der Kolben des Gewehres zerschmetterte seinen Oberarm. Noch einmal kreiste die Büchse um des Waldläufers Kopf, noch einmal stürzten vier Mann, als wären sie gleichzeitig getroffen worden, zu Boden, dann waren die übrigen, wie Spreu im Wind, zerstoben.

Nur zwei Revolver knallten, dann sanken die, welche sie abgedrückt hatten, leblos nieder. Deadly Dash hatte seinem Namen Ehre gemacht.

Auch Juarez hatte Zuflucht hinter einem Steinhaufen gesucht.

»Besinnt Euch ein anderes Mal besser, ehe Ihr Deadly Dash fangen wollt,« rief der Waldläufer dem stöhnenden Sylvester zu, »Deadly Dash flieht nicht, wenn man Hunde auf ihn hetzt. Die Soldaten mögen für ihre Kameraden sorgen; wer auf mich schießt, mit dem kenne ich kein Mitleid.«

Deadly Dash setzte seinen Weg ruhig fort, ohne sich umzusehen. Er war vollkommen unverletzt.

Doch er sollte sein Ziel nicht unbelästigt erreichen, Juarez war ja entkommen, und dieser konnte ihn hier, mitten im Lager der Rebellen, sicher noch unschädlich machen. Das müßte ja der leibhaftige Satan sein, der einem ganzen Bataillon geschulter Soldaten trotzen wollte.

Die Schüsse im Lager hatten die Leute alarmiert. Von allen Seiten strömten sie herbei. Sie eilten sogar an Deadly Dash vorüber, dessen ruhiges, harmloses Benehmen ihnen nichts von dem Vorgefallenen verriet, als sie auf ihre versprengten und halbtoten Kameraden stießen. Dann gesellte sich ihnen noch Juarez mit schreckensbleichem, von Wut entstelltem Gesicht bei.

Was, ein einzelner, und noch dazu ein Spion, wollte hier so auftreten? Juarez brauchte die Soldaten nicht erst aufzufordern, rasend vor Zorn, stürzten sie dem Waldläufer nach.

»Fangt ihn lebendig, den Schurken!« brüllte Juarez, diesmal aber vorsichtigerweise hinter der Front bleibend.

Lebendig wollten die Soldaten den Spion auf jeden Fall fangen. Niemand zog eine Waffe. Er sollte hängen. Fünfzig Mann gegen einen – er konnte nichts gegen sie machen.

Deadly Dash hatte einen freien Platz erreicht, nur noch wenige Schritte, dann hatte er den Eingang zu jenem Gewölbe erreicht, in welchem sich die Gefangenen befanden. Schon die draußen postierten Soldaten verrieten dies.

Plötzlich sah er sich von einer brüllenden Menge umgeben, hundert Arme streckten, sich nach ihm aus.

Diesmal stieß er nicht erst einen Warnungsruf aus, wieder kreiste seine Büchse um den Kopf und teilte wuchtige Hiebe nach links und rechts, nach vorn und hinten fast gleichzeitig aus, und wen der Kolben traf, der stürzte bewußtlos nieder.

Dann beschleunigte Deadly Dash seinen Schritt. Niemand konnte ihn fassen, nicht einmal berühren, die Büchse bahnte ihm den Weg, und bald hatte er den Eingang des Gewölbes erreicht.

Mit einem Ruck hing er die Büchse über die Schulter, die Posten wurden zur Seite geschleudert, und Deadly Dash stand vor Estrella und den Gefangenen.