|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Reisenden hatten schon wieder das zweite Frühstück hinter sich, welches ohne weitere Vorbereitungen eingenommen worden war. Leutnant Ramos bemühte sich noch mehr als tags zuvor, für die Bequemlichkeit seiner schönen Begleiterin Sorge zu tragen. Er achtete auf jeden ihrer stummen Wünsche, und seine Hand kam jedesmal der ihrigen zuvor.

Dennoch lag in seinem Benehmen keine Spur von Aufdringlichkeit, sondern nur Galanterie, verbunden mit Ehrfurcht. Er unterhielt Johanna noch mehr als gestern, und gern lauschte sie dieser tiefen und doch weichen Stimme, welche mit der Redegewandtheit des Spaniers über alles zu plaudern wußte.

Johanna erschrak immer wieder, wenn sie erst eine Zeitlang den klugen Worten gelauscht hatte und dann, zur Seite blickend, das Antlitz eines Knaben sah, für welches, wenn es nicht so gebräunt gewesen, der Ausdruck ›wie Milch und Blut‹ passend gewesen wäre.

Hier verband sich das Aussehen des Kindes mit dem inneren Wert des Mannes; der Capitano hatte recht gehabt, als er Johanna warnte, den Leutnant wegen seiner Jugend zu unterschätzen.

Der Weg wurde schlechter, es konnte nicht mehr im Trab geritten werden.

»Wir haben auch nicht mehr nötig, so zu eilen,« meinte Ramos zu dem Mädchen. »Unter meinen Leuten sind einige, welche lange als Jäger in der Wildnis gelebt haben und sich auf Spuren verstehen. Ihrer Ansicht nach kann der Haupttrupp noch nicht lange hier marschiert sein. Ich hoffe, wenn wir einige Stunden des Abends zu Hilfe nehmen, können wir die Nacht im Hauptlager verbringen.«

»Dann haben Sie auch nicht mehr nötig, auf der nackten Erde zu schlafen,« lächelte Johanna.

»Nein, mein Zelt wird neben dem Ihren stehen.«

Patrick kam vorgaloppiert. Er hatte, ohne den Zug halten zu lassen, einen Pack aufschnüren lassen und demselben eine Flasche und einen Becher entnommen.

Es war heiß. Dicke Schweißtropfen standen dem Alten unter dem Schild der dunklen Mütze. Er wollte einen erfrischenden Trunk zu sich nehmen, dachte aber erst an den Leutnant und an dessen Schutzbefohlene.

Dankend nahm Johanna ihm den Becher mit schäumender Limonade ab und trank.

»Das kühlt, sagte der Teufel, als er sich auf die heiße Ofenplatte setzte,« schmunzelte Patrick.

Der zweite Becher galt dem Leutnant. Ramos führte den Becher an die Lippen, setzte ihn aber gleich wieder ab.

Im Wald erscholl ein greuliches Geheul; deutlich konnte man das Bellen des Schakals und das Heulen des Wolfes unterscheiden. Dazwischen ertönte ein seltsames Fauchen.

Schon öffnete Patrick den Mund, um den Teufel über diesen Skandal einen Ausspruch tun zu lassen, als hinter ihm ein Schrei ertönte, dem ein Poltern folgte.

Der Pack, welchen Patrick vorher geöffnet, aber wieder sorgsam befestigt hatte, war von dem Maulesel herabgefallen.

Mit einem Fluche sprengte der Korporal zurück.

»Es ist der Pack, den Ihr aufgemacht habt,« rief ihm der Soldat, welcher das Lasttier zu führen hatte, entgegen.

»Ist das eine Entschuldigung? Habe ich ihn nicht selbst wieder befestigt?« herrschte Patrick den Mann an.

»Vielleicht zu fest, ein Strick ist gerissen.«

»Unsinn, flunkere nicht! Wie kann solch ein Strick reißen?«

»Dann seht selbst zu, wie es passiert ist! Ich sah mit eigenen Augen, wie der Strick plötzlich riß,« war die freche Antwort.

Der Pack war bei dem Sturze auf den harten Erdboden aufgeplatzt und ließ Brot, Schinken und Kistchen mit Munition sehen.

Patrick sprang vom Pferde, ebenso einige Soldaten, denn der Pack mußte wieder geschnürt werden. Ramos und Johanna kamen ebenfalls herbei.

Patrick suchte unter der Leinwand nach dem gerissenen Strick, hatte ihn bald gefunden und zog ihn hervor.

»Halloh, Bursche, was ist das?« rief er. »Dieser Strick ist durchschnitten worden.«

Sein Auge begegnete dem listigen Blick des Soldaten.

»Ich habe kein Messer in der Hand gehabt.«

»Der Strick ist aber durchschnitten oder angeschnitten worden.«

»Mag sein, daß ich ihn mit den Sporen gestreift habe.«

»Und das sagst du so gleichgültig, Kerl?« herrschte ihn Leutnant Ramos an.

»Nein, nein, Leutnant, es ist ein Messer daran gewesen, ein Sporn schneidet anders,« behauptete Patrick, den Soldaten, der häßlich lächelte, scharf fixierend.

»Zeigt mir den Strick!« befahl Ramos.

Doch dieser konnte nicht hervorgezogen werden, ohne den Pack völlig in Unordnung zu bringen, Ramos stieg daher vom Pferde und bückte sich.

»Er ist mit einem Messer zerschnitten worden,« entschied er.

»Gut,« grinste der Soldat, »ich habe ihn zerschnitten.«

Patrick und Ramos blickten auf; sie waren erschrocken über diese Frechheit. Das hatte etwas zu bedeuten.

Da erscholl plötzlich ein gellendes Geheul zur Seite des Weges. Wilde, grellbemalte Gestalten sprangen aus den Büschen, und gleichzeitig fühlten sich Patrick und Ramos von hinten umschlungen. Sie konnten nicht mehr nach den Waffen greifen – ihre eigenen Soldaten hatten sie verraten.

Ebenso wurde Johanna plötzlich von fester Hand gepackt und vom Pferde gerissen. Es gelang ihr zwar noch, den Revolver aus der Satteltasche zu ziehen, aber Gebrauch konnte sie nicht von ihm machen, er wurde ihr aus der Hand gerungen.

Bald waren Ramos und Patrick von Lassos umschlungen, Johanna wurden nur die Hände festgehalten.

»Schurken!« knirschte Ramos, als er seine Leute als Verräter erkannte, die mit den Indianern unter einer Decke steckten.

Noch einen unsagbar schmerzlichen Blick warf er auf Johannas bleiches Antlitz, dann ergab er sich in sein Schicksal.

Nicht so Patrick.

»Komm mir nicht zu nahe, sagte der Teufel, da gebrauchte er seinen Pferdefuß,« murmelte Patrick und gab dabei einem ihm nahestehenden Soldaten einen so derben Tritt in den Unterleib, daß der Mann zwischen die Pferde flog und liegen blieb. Er starb noch an demselben Tage.

Die Indianer hatten die Gefangenen umzingelt; doch seltsamerweise hielten sie sich von ihnen entfernt, sie stürzten sich nicht einmal auf das Pack. Nur einer sprach auf spanisch zu einem der Soldaten, es war der Indianer, welcher Gasparino auf den Ueberfall vorbereitet hatte, anscheinend ein Häuptling.

Da plötzlich erweiterten sich Ramos' Augen; seine Nasenflügel zitterten, und ein pfeifender Laut entrang sich seinen Lippen.

Aus dem Gebüsch, welches vorher die Indianer verborgen, traten einige Weiße heraus, alle Spanier, teils in Phantasiekostümen, teils in die reichen Uniformen Mexikos, teils in die einfachen der Vereinigten Staaten gekleidet.

Sie kamen langsam und schwatzend auf die Indianer und Gefangenen zugeschritten.

»Gut gemacht, Gasparino!« rief einer in der Uniform der Vereinigten Staaten. »Auch ihr anderen habt euch klug verhalten. Es soll eurer noch gedacht werden.«

»Leutnant Diaz,« rief Ramos erstaunt.

Der Gerufene, ein junger, schöner Mann mit finsterblickenden Augen, derselbe, welcher eben das Lob erteilt, trat vor Ramos.

»Diaz,« wiederholte dieser, »was soll das bedeuten?«

Finster maß Diaz den Frager.

»Leutnant Ramos, Eure Rolle ist ausgespielt! Ihr seid ein Gefangener Mexikos!«

»Ihr spaßt wohl! Tragt Ihr nicht meine Uniform?«

»Ich muß, weil ich keine andere Kleidung habe, sonst würde ich diese mir verhaßte Uniform in Stücke reißen.«

»Diaz, Ihr seid ein Renegat? Ihr haltet zu Mexiko? Nie hätte ich das von Euch erwartet.«

»Ich bin kein Renegat, ich bin ein Rebell,« war die stolze Antwort. »Ich kämpfte nicht für Mexiko, sondern gegen den Yankee.«

»Euer Los wird der Galgen sein.«

»Oder das Eure.«

»Diaz, Ihr wart mir ein Freund,« bat Ramos. »Nehmt Euch jener Dame an!«

»Das steht außer meiner Macht. Sie ist eine Geisel. Doch Spanier sind höflich gegen Damen.«

Ramos lächelte bitter.

»Ihr seid desertiert?« fragte er dann.

Leutnant Diaz gehörte zu dem Haupttrupp, dem Ramos nacheilen sollte.

»Desertiert?« antwortete der Gefragte spöttisch. »Alle hundert Soldaten waren schon von uns gewonnen.«

Ramos erschrak.

»So war der Abfall schon vorbereitet?«

»Schon längst.«

»Ich habe nie das Geringste davon gemerkt.«

»Das glaube ich. Man hat sich gehütet, Euch einzuweihen, denn man kannte Eure törichte Pflichttreue ebenso, wie die jenes Irländers dort.«

»Und auch der Capitano war ein Rebell?« fragte Ramos schmerzlich. »Ihn wenigstens hätte ich für treu gehalten!«

»Beruhigt Euch! Er wollte sich ganz allein gegen die Rebellen werfen, er fiel von meiner Hand.«

Ramos atmete auf.

»Wohl ihm, so starb er als ein Ehrenmann,« rief er, »Ihr aber seid ein Meineidiger.«

Ein anderer, ein mexikanischer Offizier, eine kleine, krummbeinige Gestalt, trat auf Ramos zu.

»Was hat dieses Bürschchen zu schimpfen? Meineid, he? Weil wir diesen verfluchten Yankees nicht mehr gehorchen wollen? Warte, Knabe, du sollst noch anders pfeifen! Erst aber herunter mit den Dingern.«

Er riß Ramos die Epauletten von den Schultern und schnallte ihm den Degen ab.

Der Gefangene sagte nichts; er wandte den Männern den Rücken und sah nach Johanna.

Diese hatte man unterdes nach Waffen untersucht, sie aber sonst freigelassen.

Jetzt näherte sich der mit Juarez angeredete mexikanische Offizier dem Mädchen; ihre Blicke begegneten sich.

»Ah, Senor Juarez,« rief sie überrascht. »Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, Sie in der Nähe von Manila kennen zu lernen. Also bis zum Meuterer haben Sie es doch schon gebracht.«

Der spanische Offizier, welcher seiner Zeit die Negrillos gepeitscht hatte, um in den Besitz der Wertsachen des Marquis Chaushilm zu kommen, und wegen einer Beleidigung von dem Marquis ins Gesicht geschlagen worden war, errötete. Die Begegnung kam ihm unerwartet. Doch gleich hatte er seine Fassung wiedererlangt.

»Das Blatt hat sich gewendet, Senorita. Damals war die Uebermacht auf Ihrer Seite, ich mußte die Beleidigung ruhig hinnehmen, jetzt ist dies etwas anderes. Sind jene Herren vielleicht nicht weit von Ihnen? Dies wäre mir sehr lieb, dann könnte die alte Schuld bald getilgt werden.«

Johanna lachte verächtlich.

»Großprahler, Lügner und Dieb! Laßt Euch nicht von ihnen erblicken, Ihr würdet zum zweiten Male den Boden küssen.«

Da ließ sich neben ihm eine andere Stimme vernehmen.

»Das soll gleich gemacht werden, sagte der Teufel, da hatte er es schon ausgeführt,« und gleichzeitig erhielt Juarez, noch ehe er einen Entschluß fassen konnte, von Patricks Fuß einen Tritt, der ihn zu Boden warf.

Leider hatte Patrick nicht nahe genug gestanden, sonst hätte der Stoß eine nachhaltigere Wirkung gehabt.

So aber erhob sich Juarez mit schäumenden Lippen, riß den Degen heraus und wollte sich auf Patrick stürzen, der schon wieder das lange Bein erhob, aber Diaz fiel ihm in den Arm und hinderte ihn an seinem Vorhaben.

»Halt,« rief dieser Offizier drohend, »die Gefangenen gehören nicht Ihnen, sondern Mexiko, sie sind Geiseln. Wir wollen nicht wie Räuber, sondern wie Soldaten handeln.«

Juarez mußte gehorchen, aber man sah ihm an, daß er seine Rache nur verschob. Patricks Füße wurden gebunden, wobei er noch manchen schmerzenden Tritt austeilte.

Gasparino und Manuel waren zu einem anderen Spanier getreten, welcher zwar keine Uniform trug, aber hier den Anführer zu spielen schien. Die beiden wiesen während ihrer Erzählung öfters auf Johanna, und das Gesicht des Mannes mit dem Knebelbart nahm einen immer erstaunteren Ausdruck an.

»Ah, das ist eine angenehme Nachricht!« rief er endlich. »Dank euch, Burschen.«

Juarez und Diaz wurden zu ihm beordert, sie besprachen such, und der Inhalt ihres Gespräches schien Johanna zu gelten.

»Die Schufte wissen, wer Sie sind,« sagte Ramos zu dem Mädchen. »Die meuternden Soldaten haben es gestern abend von uns selbst zu hören bekommen.«

»Machen Sie sich keine Vorwürfe deswegen,« beruhigte Johanna den jungen Offizier. »Meine Lage gestaltet sich dadurch um so besser. Mein Leben wird ihnen von jetzt ab heilig sein.«

»Das ist mir der einzigste Trost. Doch rechnen Sie noch auf mich, noch lebe ich!«

Die Soldaten lachten bei diesen Worten höhnisch auf; wie prahlerisch sprach dieser Knabe!

Man gedachte, sich zu trennen. Die Soldaten, welche Ramos begleitet hatten, nahmen diesen und Patrick in die Mitte. Letzterem wurden die Füße wieder befreit, aber man hielt sich von ihnen entfernt.

»Wir werden getrennt,« seufzte Ramos, als Johanna fortgeführt wurde.

»Dann hoffen Sie auf ein baldiges Wiedersehen! Adieu, Ramos, zählen Sie auf mich, wie ich auf Sie rechne! Doch ich glaube nicht, daß meine Gefangenschaft lange dauern wird.«

Johanna wußte ja, wie gern Felix alle seine Schätze hingegeben hätte, wenn er sie befreien konnte, und verlangten die Rebellen auch ein noch so hohes Lösegeld, der Silberkönig merkte die Summe kaum in seiner Schatzkammer.

Der alte Spanier erteilte noch Diaz Instruktionen, dann bestiegen er und die anderen Offiziere die erbeuteten Pferde und verschwanden im Wald, Johanna mit sich nehmend.

Auch die Indianer waren mit ihm gegangen, nur drei blieben bei Diaz und den beiden Gefangenen zurück, welche von den neun Soldaten bewacht werden sollten. Der zehnte, von Patricks Fuß getroffen, ward auf einem Pferde mitgeführt.

Diaz wendete sich mit ernster Miene an die Soldaten.

»Diese Gefangenen sind Geiseln der Republik Mexiko, in deren Namen wir hier handeln,« sagte er streng. »Wer sich an ihnen nur im geringsten vergreift, vergeht sich gegen den Staat, dem er Gehorsam geschworen hat. Augenblicklicher Tod von meiner Hand wird die Strafe dafür sein. Merkt euch das, Leute!«

Die Gefangenen waren also vor Mißhandlungen geschützt, auch ihr Leben war vorläufig nicht in Gefahr. Diaz schien auf strenge Manneszucht zu halten, und die Soldaten wußten, daß er nicht mit sich spaßen ließe.

Patrick sah ein, daß man den Offizier, war er auch ein Rebell, achten mußte, er ließ jetzt die Soldaten ruhig an sich herankommen, ohne sie mit Fußtritten zu traktieren.

»Wohin geht die Reise?« fragte Ramos, als Diaz die Soldaten zum Marsch aufstellte.

»Ich weiß nicht, Senor,« war die kurze Antwort, und Ramos fragte nicht wieder nach dem Ziel.

Diese Szene hatte Monsieur Aubert beobachtet.

Diaz wandte sich an einen der drei Indianer; er war ärgerlich, daß man ihm nur so wenige von diesen gelassen hatte, um die Sicherheit des Weges auszukundschaften.

»Ihr werdet ausschwärmen und darauf achten, daß wir von jeder uns drohenden Gefahr rechtzeitig benachrichtigt werden,« sagte er.

Der Apache, dessen Gürtel mit herabhängenden Biberschwänzen verziert war, richtete sich stolz auf.

»Biberschwanz wird Augen und Ohren offenhalten, er riecht die Gefahr und wird seine Freunde warnen. Im Kampf schützt er den Rücken der Bleichgesichter.«

»Schon gut!« unterbrach ihn Diaz ungeduldig. »Wie wollt ihr euch verteilen?«

»Biberschwanz bleibt zurück, Bachstelze flattert voraus, und die schwarze Schlange durchschleicht die Büsche euch zur Seite.«

»So geht!«

Die zwei zuletzt genannten Indianer verschwanden voraus und zur Seite im Walde, Biberschwanz blieb zurück, und ein listiges Lächeln überzog sein Gesicht, als er den Zug sich entfernen sah.

Unverwandt blickte er den Soldaten nach, bis Büsche und Bäume sie seinen Augen entzogen. Dann sah er sich scheu um und ging nach der Stelle zurück, wo vorhin dem Maulesel das Pack entfallen war. Eng daneben stand ein dichter Busch. In diesen kroch Biberschwanz und kam gleich darauf mit einem dickbäuchigen Steinkruge zum Vorschein.

Er begab sich nicht wieder aus die Lichtung hinaus, sondern blieb im Schutze der Bäume, schmiegte sich auch noch dicht an den Busch. Ein zufriedenes Lächeln lag auf seinem dunklen Gesicht, als er mit dem Skalpiermesser den Kork aus der Kruke entfernte.

»Die Weißen wollen nicht, daß die armen Indianer einmal fröhlich sind,« grinste er, »das Gute behalten sie immer für sich, aber Biberschwanz ist schlauer als sie – und schlauer, als seine roten Brüder.«

Er tat einen langen, langen Zug aus der Kruke, und als er sie endlich wieder absetzte, strahlte sein Gesicht, er schnalzte entzückt mit den Fingern.

»Ah, Feuerwasser, sehr, sehr gut, Feuerwasser, macht den Kopf des Indianers hell wie die Sonne, und seine Augen scharf. Feuerwasser macht Biberschwanz jung.«

Er trank wieder.

Da hörte er etwas rascheln, schnell verschwand die Kruke im Gebüsch, noch ehe die Bachstelze vor ihm stand.

»Was tut die Bachstelze hier?« fragte Biberschwanz finster, am Boden hocken bleibend.

»Was tut Biberschwanz hier?«

»Biberschwanz ist treu, er sorgt, daß seinen bleichen Freunden kein Feind in den Rücken fällt. Warum ist Bachstelze nicht vorn und sichert die Brust unserer Freunde?«

Bachstelze hob die Nase und schnüffelte.

»Es riecht hier nach Feuerwasser.«

»Es war solches in den Packen der Maultiere.«

»Biberschwanz' Augen glänzen.«

»Er späht nach Feinden.«

»Biberschwanz hat Feuerwasser getrunken.«

»Die Bachstelze träumt,« entgegnete Biberschwanz ruhig.

Der andere nickte.

»Dann hat die Bachstelze geträumt. Er träumte, ein Pack wäre aufgeplatzt und eine Steinflasche wäre herausgerollt. Niemand sah sie, nur ein Indianer. Als die Buntröcke zusammen sprachen, hob der Indianer die Flasche leise auf und steckte sie in diesen Busch. Der Indianer hieß Biberschwanz.«

»Die Bachstelze hat geträumt.«

»Niemand sah es, nur ein Indianer, und der hieß Bachstelze.«

»Die Bachstelze lügt.«

Mit einem Sprunge war der Apache an dem Busche, griff hinein und hatte die Flasche in seiner Hand.

Biberschwanz war darüber nicht im mindesten aufgebracht, zeigte auch durchaus keine Scham, der Lüge überführt worden zu sein, nur nahm er dem Kameraden, als dieser die Kruke gar nicht wieder vom Mund lassen wollte, die Flasche aus der Hand und vertiefte sich selbst in deren Inhalt.

So wanderte sie hin und her; stumm übergaben die Indianer sie sich gegenseitig, der eine trank, und der andere streckte schon wieder die vor Gier zitternden Hände nach ihr aus.

Plötzlich verschwand sie abermals im Busch, ein Geräusch war gehört worden, und vor ihnen stand die schwarze Schlange.

»Hugh.«

»Was will die schwarze Schlange hier? Glaubt sie, die Feinde unserer Freunde sind hier?«

Es folgten fast dieselben Reden wie vorhin, Behauptung und Ableugnung, bis die schwarze Schlange sich selbst die Flasche hervorholte und mit langen Zügen das nachzuholen suchte, was sie versäumt hatte, und das war nicht wenig.

Die scharfen Sinne der Indianer werden immer gerühmt; warum sollte da die schwarze Schlange nicht gerochen haben, daß sich ihre beiden roten Brüder am Feuerwasser delektierten? Manche Nasen leisten im Aufspüren von Branntwein Unglaubliches. Oder es war auch der schwarzen Schlange nicht entgangen, daß Biberschwanz eine Kruke Feuerwasser beiseite gebracht hatte.

Die drei Indianer tranken lautlos, bis jenes Stadium erreicht war, in welchem das Getränk die Zunge zu lösen beginnt. Nun hat bei vielen Menschen Alkohol, sei er in Schnaps, Bier oder Wein enthalten, die Wirkung, daß er ihnen plötzlich einen ungeheueren Mut einflößt. Schade nur, daß die so erzeugte Courage immer nur auf der Zunge liegt. Die sowieso schon sehr ruhmredigen Indianer erliegen diesem Einfluß des Alkohols immer.

Es war ein liebliches Terzett, welches die drei Apachen nicht zu singen, aber zu sprechen begannen, ein Furchtsamer, der es gehört hätte, wäre schon vor Schrecken gestorben.

»Hugh, Biberschwanz ist ein Krieger.«

»Die Feinde zittern, wenn sie den Flügelschlag der Bachstelze hören.«

»Wenn die schwarze Schlange zischt, fliehen ihre Feinde in Erdlöcher.«

»Biberschwanz hat die Kräfte eines Bären.«

»Bachstelze hat ein stählernes Herz.«

So ging es fort. Sie priesen ihre Kraft, Schlauheit und Treue, ihren Mut, Scharfsinn und so weiter, aber alle diese Eigenschaften bewiesen sie nur dem Feuerwasser gegenüber, die Flasche war schon halb geleert. Ihren Auftrag hatten sie ganz vergessen.

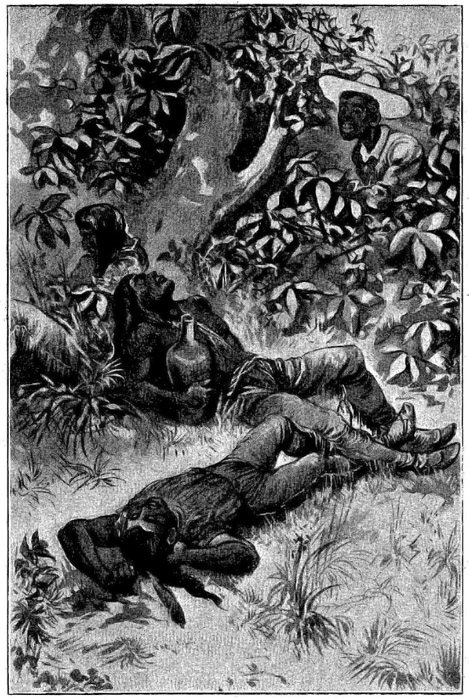

Biberschwanz behauptete, er könne jeden Bären mit einem Schlage seines Tomahawks töten; er hielt es wahrscheinlich für seine Pflicht, dies auch zu beweisen, nahm den Tomahawk aus dem Gürtel und richtete sich auf, schlug aber sofort der Länge nach zu Boden.

Im Fallen ergriff er die Kruke, trank noch einige Züge und schloß dann die Augen zum langen Schlafe.

Seiner matten Hand entglitt die Flasche, sie wäre umgefallen, ihr kostbarer Inhalt hätte den Rasen getränkt, doch mit der größten Geistesgegenwart ergriff Bachstelze sie – er war ja ein großer Krieger – und saugte sofort an ihrem Hals.

Eine Viertelstunde tranken die beiden wackeren Zecher noch, bis das Feuerwasser auch sie besiegt hatte. Sie fielen um und schliefen den Schlaf der Gerechten.

Noch nicht lange war ihr Lobgesang verstummt, als sich die Büsche teilten und ein schwarzes Gesicht mit schwülstigen Lippen sichtbar wurde. Mit der Schnelligkeit des Blitzes fuhr es beim Anblick der drei Indianer zurück. Die Gestalt eines Negers richtete sich auf und rannte, wie von Furien gepeitscht, davon.

Die Büsche teilten sich, ein schwarzes Gesicht tauchte auf, verschwand aber sofort wieder beim Anblick der drei Indianer. Seite 284.)

Unter einem Baume stand ein Trupp bewaffneter Männer, nach Art der Matrosen gekleidet. Einem derselben, dem größten, warf sich der Neger zu Füßen.

»Nun, was gibt's, Gideon?« fragte ein anderer. »Wer schreit da so laut im Walde?«

»O, Massa, Massa,« heulte der Schwarze, »drei Indianer liegen dort. Sie haben sich alle drei gegenseitig tot gemacht.«

»Donnerwetter, das ist ein Kunststück! Tot sind sie, sagst du, Gideon?«

»Ja, tot! Sie liegen ausgestreckt im Grase.«

Unsere Freunde vom ›Blitz‹ und von der ›Hoffnung‹ sowie Monsieur Aubert, Gideon und Josua, setzten sich in Bewegung, um den Tatbestand zu untersuchen.

Vielleicht kamen sie nun endlich auf eine Spur.

Vorsichtig lugten sie durch das Dickicht, und wahrhaftig, da lagen drei Indianer im Gras, anscheinend leblos.

»Sie sind tot,« flüsterte Josua.

»Ja, aber sie schnarchen,« sagte Georg und begab sich mit seinen Gefährten zu ihnen.

»Die schlafen ganz gemütlich,« rief der Bootsmann erstaunt.

Josua hatte inzwischen schon die Flasche entdeckt, hob sie auf, roch hinein und schmunzelte vergnügt.

»Das riecht gerade wie – wie – will doch mal kosten, was das eigentlich ist.«

»Halt,« sagte aber Georg und riß ihm die Flasche vom Munde, »Whisky ist es, Halunke, und wenn du auch nur einen Schluck davon trinkst, stoße ich dir die Flasche in deinen schwarzen Rachen, daß du acht Tage lang Backzähne spuckst. Dasselbe gilt dir, Gideon, merkt es euch!«

Es wurde festgestellt, daß die drei Indianer vollständig berauscht waren. Da kam der fortgeschlichene Gideon mit der Nachricht zurück, er habe den Platz des Ueberfalles gefunden. Man überzeugte sich sofort von der Wahrheit dieser Angabe.

»Hier viele, viele Soldaten und Indianer gegangen, dort nur wenige. Bei diesen sind die Gefangenen, hier der Fuß der weißen Lady Missis,« erklärte Gideon.

Die Matrosen waren unerfahren im Erklären einer Spur, die beiden Neger wußten etwas davon, aber sie errieten mehr, als sie wirklich schließen konnten. Sie sagten, die Dame befände sich bei dem kleinen Trupp, also bei den anderen Gefangenen und täuschten sich also. Dies kam daher, weil Johanna auf ein Pferd gehoben worden war, und die Neger den kleinen Fuß des Leutnant Ramos für den Johannas hielten.

»Dann wollen wir schnell folgen,« rief Monsieur Aubert begeistert. »Wieviel Mann sind es? Ungefähr zwölf? Pah, die nehme ich ganz allein auf mich.«

»Nur gemach!« entgegnete Georg. »Erst müssen wir diese Indianer unschädlich machen. Wenn sie wieder zu sich kommen, haben wir sie dann auf dem Halse.«

»Wir schneiden ihnen den Hals ab,« schlug der Franzose vor.

»Wenn ich Blutvergießen vermeiden kann, tue ich es.«

Fritz hob die Flasche empor und untersuchte.

»Sechs Liter und über die Hälfte geleert, Donnerwetter, das ist eine Leistung.«

»Wir binden sie einfach,« meinte der Bootsmann.

»Ja, das geht.«

Einer der Indianer murmelte im Schlaf und leckte mit der Zunge die trockenen Lippen.

»Aha, das schmeckte wohl nach mehr,« lachte Georg. »Will doch mal sehen, ob Indianer auch im Schlafe trinken können.«

Er brachte die Kruke an den Mund des Indianers, und dieser begann auch sofort zu schlucken. Unter dem Gelächter der Matrosen ließ Georg ebenso die anderen Schläfer trinken, und er hielt nicht eher an, als bis die Kruke völlig leer war.

»So, das wird wohl einen Tag langen,« lachte Georg. »Jeder Mann zwei Liter, Donner und Doria, da können sie aber gut darnach schlafen.«

»Sie bekommen einen Schlaganfall,« meinte der Franzose.

»So etwas kennen die Indianer nicht; damit sie aber nachher keine Dummheiten machen, wollen wir sie doch lieber an Händen und Füßen binden.«

Georg, der Bootsmann und Fritz drehten die Indianer herum, und im Nu waren deren Glieder mit Stricken umwunden.

»Das wird wohl nicht lange halten,« sagte der Franzose kopfschüttelnd, »die Indianer sind Meister darin, sich einer Bande zu entledigen. Ich habe oft genug davon gelesen, sie können alle Fesseln abstreifen.«

Der Bootsmann klopfte dem Monsieur vertraulich auf die Schulter.

»Ich kalkuliere, daß, wenn wir jemanden binden, derselbe sich nicht selbst befreien kann. Die Knoten sind nicht zu lösen, sie können nur durchschnitten werden.«

Der Franzose kannte nicht den Unterschied zwischen Weber-, Kreuz- und Schlippknoten, er sah unter den Händen der Matrosen einfache Schlingen entstehen und wußte nicht, daß sie sich bei jeder Bewegung enger zusammenziehen mußten.

Georg richtete sich auf.

»So, nun noch einen Knebel!«

Er fuhr mit der Hand in die Tasche, brachte sie aber leer wieder heraus und sah sich mit mißtrauischen Augen im Kreise seiner Kameraden um.

»Hat einer der Gentlemen zufälligerweise ein sogenanntes Schnupftuch bei sich?«

Es begann ein allgemeines Wühlen in den Taschen nach diesem entbehrlichen Gegenstand, und wirklich kamen zwei zum Vorschein. Das eine war ein zierliches Batisttuch, gestickt und mit Spitzen besetzt, das andere war unverkennbar ein Stück aus einem Fenstervorhang.

»Hier,« sagte der Besitzer des ersteren, »es gehört eigentlich einem spanischen Mädchen, ich habe aber in meiner Kiste noch genug solcher Fähnchen.«

Georg stopfte jedem der Indianer eins der zusammengeballten Tücher in den Mund.

»Monsieur, ich bitte um Ihr Taschentuch, dieser Kerl hier braucht es. Sie können es später gewaschen von ihm zurückverlangen.«

Seufzend gab der Franzose sein rotes, ungeheuer großes Taschentuch hin.

»Ein Glück, daß der Kerl ein so großes Maul hat, sonst ginge es gar nicht hinein.

»So, mein Junge, an diesem Priem hast du einige Tage zu kauen.«

Die Indianer wurden in das Gebüsch getragen, und dann besprach man sich, wie die Verfolgung aufzunehmen sei.

Man beschloß, dem Trupp, welcher die Gefangenen mit sich geschleppt, im Laufschritt zu folgen, Gideon und Josua, Neger, welche bekanntlich vom Laufen kein Seitenstechen bekommen, sollten vorauseilen. War es möglich, so konnte man versuchen, die Feinde zu umgehen und zu umzingeln, verboten ungünstiges Terrain oder sonst ein Umstand dieses Manöver, so wollte man die Soldaten einfach mit einem Hurra angreifen.

Der Franzose bekam mit einem Male Bedenken.

»Wir können nicht schießen, sonst treffen wir die Gefangenen,« meinte er vorsichtig.

»Wir gebrauchen die Kolben,« entgegnete der Bootsmann und schwang grimmig die schwere Büchse wie einen Rohrstock um den Kopf.

»Die Soldaten sind aber nicht so außer Atem wie wir, sie können ruhig zielen.«

»Wer fällt, bleibt liegen.«

»Es sind aber reguläre Soldaten.«

»Und wir sind auch keine Strauchdiebe: nicht, Georg?« nickte der Bootsmann dem jungen Matrosen zu.

»Donner und Doria, nein, das sind wir nicht,« rief dieser enthusiastisch. »Was, Fritz, wir haben unter der deutschen Kriegsflagge in Bagamoyo die Palisaden gestürmt, ohne einen Schuß abzugeben, und den Negern die Schädel mit dem Kolben eingeschlagen. Diese lumpigen zehn Spanier? Pah, die laufen bei dem ersten Hurra davon.«

»Ich kann nicht so schnell laufen,« bemerkte der Franzose kleinlaut.

»Dann bleibt zurück.«

Doch Monsieur Aubert wollte aber auch um keinen Preis in der Wildnis, wo Indianer herumstreiften, zurückbleiben.

»Heh, Monsieur, wieviel wiegt Ihr?« fragte ihn Georg.

»Zweiundneunzig Kilo wog ich das letztemal.«

»Paßt auf, zwölf Kilo verliert Ihr bei dem Laufe sicher. Voraus mit euch, Josua und Gideon, eure Namen seien unser Feldgeschrei! Stillgestanden – Gewehr zum Laufschritt – marsch, marsch!« – – – – – –

Hätten Leutnant Diaz und die übrigen Soldaten geahnt, daß die drei Indianer, welche ihnen den Weg sichern sollten, total betrunken, gebunden und geknebelt in einem Busche lagen, sie wären wohl nicht so ruhig durch den Wald marschiert.

Finster schritt Ramos zwischen seinen Wächtern, er öffnete die festgeschlossenen Lippen weder zu einer Frage noch zu einem Seufzer; Johanna, war sein einziger Gedanke, er hatte seinem Wohltäter die Braut nicht sicher zugeführt. Daß er schuldlos an ihrer Gefangenschaft war, konnte ihn nicht trösten.

Patrick dagegen murmelte unaufhörlich vor sich hin; der Teufel und seine Großmutter lagen fortwährend auf seinen Lippen, und immer wurden sie in Verbindung mit den meuternden Soldaten gebracht. Es war gut, daß die Spanier durch den strengen Diaz befehligt wurden. Dieser wunderte sich nicht darüber, daß sich keiner der Indianer sehen ließ; er kannte ihre Gewohnheiten. So lange keine Gefahr vorlag, schlichen sie unbemerkt neben dem Trupp her und spähten nach Feinden.

Einmal vernahm man zur Seite ein lautes Knacken, die Soldaten schraken zusammen, beruhigten sich aber sofort wieder. Einer der Indianer mußte sich ganz gegen die Gewohnheit sehr unvorsichtig benommen haben.

Hätten die Rebellen gewußt, daß dieses Knacken von dem schweren Fuß des Bootsmanns hergerührt hatte, wie entsetzt wären sie gewesen! Die deutschen Matrosen hatten die Feinde bereits umgangen, noch sah ihnen das furchtsame, aber pfiffige Gesicht Josuas aus einem Busch grinsend nach.

Es war schon Nachmittag, als der Trupp eine felsige Gegend erreichte. Auf dem steinigen Grunde standen noch Bäume, sie wurden aber schon seltener, bis sie ganz verschwanden, weil eine Felspartie den Wald unterbrach.

Der Weg führte als Engpaß durch dieses Gebirgsland, links und rechts jäh abstürzende, niedrige Felsen, in der Mitte der schnurgerade Pfad.

Obgleich der Blick weit reichte, konnte man auch hier nichts von den Indianern entdecken, obwohl man sie doch wenigstens in dem langen Wege hätte sehen müssen. Aber es war möglich, daß sie oben auf dem Felsgrate hinliefen, für Indianer war das eine Kleinigkeit, für weiße Soldaten, mit Waffen und Decken bepackt, schon beschwerlicher, und geradezu gefährlich für Menschen mit auf den Rücken gebundenen Händen.

Dort oben konnten sich die Indianer sicher bewegen und eine anrückende Gefahr schnell erkennen.

Leutnant Diaz führte den Trupp in den Engpaß hinein, nach wenigen Minuten schon waren sie von Felsen umgeben.

»Halt,« donnerte da eine mächtige Stimme von oben herab, »nieder mit den Waffen – Arme hoch!«

Einen Blick nur warfen die bis zum Tode erschrockenen Soldaten nach oben, dann ließen sie die Gewehre fallen und streckten die Hände zum Himmel auf. Wohin sie auch sahen, überall begegneten ihre Augen braunen, sogar schwarzen Gesichtern, und neben jedem blitzte ein Büchsenlauf.

Nur Diaz zögerte, die Hände zu heben.

»Arme hoch – sofort! Eins – zwei –« klang es wieder.

Ehe drei gesagt wurde, waren auch des Leutnants Hände oben. Er hielt diese Leute ebenfalls für spanische Wegelagerer, wenn der Anführer auch Englisch sprach. Hier mußte er vorläufig gute Miene zum bösen Spiel machen.

Drei Gestalten glitten von den Felsen herab, eine davon war ein riesiger Mann. Aber sonderbar, sie sahen nicht aus wie Räuber, sondern völlig wie Seeleute. Selbst der blaue Matrosenkragen fehlte ihnen nicht.

»Wer eine Bewegung macht, hat eine Bohne im Leib, die er nicht verdauen kann,« herrschte der Große die Erschrockenen an, »jetzt die Hände auf die Rücken!«

Die Soldaten gehorchten sofort, Diaz bekam aber mit einem Male eine Ahnung, daß er keine gewöhnlichen Wegelagerer vor sich hatte. Er war durchaus kein Feigling, er griff daher nach dem Revolver, um wenigstens wie ein Mann zu sterben, da wurden jedoch seine Hände schon vom Bootsmann gepackt, mit unwiderstehlicher Gewalt zusammengepreßt und auf dem Rücken gebunden.

Diese drei Männer mußten sich im Fesseln ordentlich geübt haben; denn in weniger als einer Minute standen auch die neun Soldaten mit gebundenen Händen da.

Der Engpaß wimmelte plötzlich von Matrosen, unter ihnen ein dicker Mann und zwei Neger.

Georg trat auf Ramos zu, den er an der Uniform als Offizier der Vereinigten Staaten erkannte. Ein Messerschnitt befreite ihn, wie auch Patrick, von den Banden.

»Sie sind gefangen genommen worden?« fragte Georg.

»Ja, von meinen eigenen Soldaten.«

»Ah, also Meuterei! Wartet, Burschen!«

»Es scheint eine völlige Rebellion im Gange zu sein, ich kenne bereits über hundert Soldaten, welche zur Republik Mexiko halten und gegen das Sternenbanner kämpfen wollen. Auch dieser Offizier ist ein Ueberläufer, wie Sie an seiner Uniform erkennen können.

»So, so, na, meine Jungen, dann sollt ihr nachher einmal ein Tauende zu schmecken bekommen. Wie ist Ihr Name?«

»Leutnant Ramos.«

»Also Leutnant, war in Ihrer Begleitung nicht eine junge Dame namens Johanna Lind?«

Aller Augen hingen gespannt an den Lippen des jungen Offiziers, der jetzt zu erzählen begann. Ab und zu mischte sich auch Patrick ein, und bald hatten die Zuhörer alles erfahren, was sie wissen wollten.

»Was!« rief Georg. »Das ist ja eine förmliche Revolution gegen die Vereinigten Staaten! Soldaten, Offiziere, Abenteurer und Indianer, alle verbünden sich, um dem Yankee ein Stück Land wegzunehmen? Hurra, Jungens, wir sind die ersten, welche ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Ha, Bootsmann, was meinst du, wir verdienen uns hier die Generalstroddel.« »Vergessen Sie nicht die Dame!« warf Ramos ein.

»Natürlich nicht, das ist die Hauptsache. Die befreien wir, und wenn sie auch in dem Hauptquartier der Rebellen gefangen gehalten wird. Sie ist ja die Braut unseres Kapitäns. Leutnant, Sie sind doch der Unsrige?«

Ramos hatte schon dem gefangenen Diaz den Degen abgeschnallt und sich selbst umgegürtet.

»Ich ruhe nicht eher, als bis ich Miß Lind ihrem Bräutigam zugeführt habe,« fügte er einfach.

»Und ich bin auch nicht zu verachten,« fügte Patrick hinzu, Büchse, Revolver und Seitengewehr eines Soldaten ergreifend.

Die Matrosen betrachteten etwas spöttisch den blutjungen Offizier, sie schienen nicht allzu großes Vertrauen in seine Tapferkeit zu setzen. Doch dieser achtete nicht auf sie, mit bleichem Gesicht wandte er sich jetzt an Leutnant Diaz.

»Diaz,« sagte er mit tiefer Stimme, »das Blatt hat sich abermals gewendet!«

»Es ist das Los des Soldaten.«

»Ihr seid kein Soldat mehr.«

»Oho, was sonst?«

»Ihr seid ein Rebell.«

»Aber trotzdem noch ein Soldat. Ich kämpfte für die Freiheit Mexikos gegen die Yankees.«

»Ihr seid mein Gefangener.«

»Ich weiß es, tut mit mir nach Belieben!«

»Dies braucht Ihr mich nicht erst zu heißen. Diaz, Ihr wäret mein Freund, doch jetzt seid Ihr es nicht mehr. Ich bin Offizier der Vereinigten Staaten, Ihr ein Rebell, ich habe das Recht, es ist sogar meine Pflicht, Euch unschädlich zu machen. Die Sicherheit meines Vaterlands erfordert dies.«

»Törichter Knabe,« lächelte Diaz, »Ihr habt noch keine Ahnung, wie weit der Aufstand schon gediehen ist. Ganz Texas steht in Flammen, Mexiko wartet nur auf den ersten Schlag, und seine Truppen rücken auf Befehl der Republik in Texas ein. Falle ich als erstes Opfer, so ist es nur recht. Ueber meinen Leichnam hinweg wird der siegreiche Fuß der Mexikaner stürmen, sie werden mich rächen.«

»Genug,« sagte Ramos mit nachlässiger Handbewegung und zog den Revolver aus dem Gürtel.

Das Lächeln der Matrosen erstarb, sie wußten plötzlich, daß dieser Offizier kein Knabe, sondern ein Mann war. Vielleicht hatte er dem Tod schon öfter ins Auge geblickt als sie. Ein Zug von furchtbarer Entschlossenheit lag auf seinem bleichen Antlitz.

Er setzte die Mündung des Revolvers auf Diaz' Stirn.

»Leutnant Diaz,« fragte er laut, »nennt Ihr Euch einen Offizier der Vereinigten Staaten oder einen Rebellen?«

Diaz zuckte zusammen, sein Gesicht wurde aschfahl. Das hatte er doch nicht erwartet.

»Sprecht.«

Die fest aufeinandergepreßten Lippen öffneten sich nicht.

»Eins – zwei –«

Da richtete sich Diaz empor.

»Ich bin ein Rebell,« sagte er stolz.

Ein Feuerstrom fuhr aus dem Revolver. Mit zerschmetterter Stirn sank Leutnant Diaz zu Boden.

Nicht nur die Soldaten, auch die Matrosen erschraken über dieses furchtbare Gericht, sie hätten dem Leutnant diese Energie nicht zugetraut.

Der Bootsmann trat vor.

»Leutnant,« rief er, »Ihr seid ein Mensch, Ihr dürft einen anderen Menschen nicht wie einen tollen Hund niederschießen. Es sind Gefangene, sie sind wehrlos.«

Ramos blickte den Sprecher fest an.

»Ihr irrt,« entgegnete er kalt, »ich habe das Recht dazu. Ich bin Offizier der Vereinigten Staaten, und ich habe geschworen, einen jeden, der meinem Vaterland gegenüber sich als Rebell zeigt, auf der Stelle zu töten. Ich muß meinen Diensteid halten, diese Leute sind Rebellen. Sie sterben, und wenn mein Bruder unter ihnen wäre.«

Es lag etwas in dem Tone, was dem Bootsmann und dessen Freunden deutlich sagte, nur er, der Leutnant, habe jetzt hier zu befehlen, und unwillkürlich mußte ihm jeder gehorchen.

Der Bootsmann zuckte die Achseln und wandte sich um, einige der Matrosen ließen ein beifälliges Murmeln hören. Meuterei! Entsetzliches Wort – darauf stand auch bei ihnen der Tod.

Ramos wandte sich zu den zitternden Soldaten.

»Ich frage euch nicht erst, zu wem ihr gehört, denn ihr feiges, ehrloses Gesindel würdet mir, um euch zu retten, doch eine Lüge sagen. Ihr seid Meuterer, welche am Galgen sterben müssen. Zum Hängen fehlt hier die Gelegenheit, euch mitzunehmen wage ich nicht, eine Kugel soll euch töten, obgleich ihr keinen Schuß Pulver wert seid. Korporal Patrick O'Brian, ich befehle Euch, in Gemeinschaft mit mir diese neun Meuterer zu erschießen. Die Verantwortung nehme ich auf mich, hier und dort, ihr Blut komm auf mein Haupt, wenn es unschuldig vergossen ist.«

»Zu Befehl, Leutnant!«

Patrick stand schon lange mit schußbereitem Revolver da. Diese drei Worte hatte er in dienstlicher Haltung und Stimme gesagt, jetzt fuhr er vertraulicher fort:

»Macht keine Umstände, Leutnant, ich warte schon lange auf dieses Kommando.«

»Kommt, Kameraden,« sagte der Bootsmann dumpf, »wir dürfen uns hier nicht einmengen, die Gerechtigkeit muß ihren freien Lauf haben.«

Die Matrosen schulterten stumm die Gewehre und marschierten in geschlossener Reihe ab. Niemand sah sich um.

»Wir stoßen wieder zu euch,« rief Ramos hinter ihnen her.

Ein Jammergeheul erscholl, die Gefangenen sahen sich dem Tode nahe. Schuß krachte auf Schuß, immer schwächer wurde das Geschrei, weil jeder Schuß einen Mund zum Schweigen brachte.

»Schrecklich,« flüsterte der Bootsmann.

»Es ist der Krieg,« entgegnete der neben ihm gehende Georg, »da heißt es: Ihr oder wir. Denkt, Bootsmann, wir müssen ebenso unerbittlich handeln, wenn an Bord des Schiffs eine Meuterei ausbricht. Für Meuterei gibt es keine andere Strafe als den Tod; würde Schonung geübt, so würde die Welt aus den Fugen gehen.«

Ob wohl Georg wußte, was für bedeutungsvolle Worte er sprach? Der Stern, welcher seine Bahn verläßt, muß zerschmettern, der Mensch, welcher die Ordnung verletzt, geht zugrunde.

Der letzte Schuß war gefallen, der letzte Schrei verstummt. Die Matrosen schauten rückwärts. Ramos und Patrick zerbrachen die Gewehre und die Säbel, dann eilten sie zu ihnen.

Der Leutnant, den Degen in der Faust, sah nicht mehr bleich aus, sein Gesicht strahlte vor Begeisterung.

»Die Meuterer sind tot!« rief er. »Ich habe von ihnen erfahren, wohin Miß Lind gebracht worden ist. Leute, seid ihr bereit, die Gefangene mit mir zu befreien?«

Ein bejahender Zuruf erscholl aus zwanzig Kehlen.

»Gut! Doch keine Truppe ohne Führer! Wählt einen solchen!«

Die Matrosen, die keinen Knaben mehr vor sich sahen, wählten alle sofort Leutnant Ramos. Er war auch mit den Verhältnissen des Landes am meisten vertraut.

»Ich nehme die Wahl an,« entgegnete Ramos. »Denkt nicht geringschätzig von mir, weil Ihr mich als Gefangenen fandet. Ich wurde von den eigenen Leuten überwältigt, lebendig fällt Leutnant Ramos zum zweiten Male nicht in die Hände der Feinde.«

»Schon gut, führt uns an!« unterbrach ihn Georg.

Der Offizier schwang begeistert den Degen.

»Ich schwöre, den Degen nicht eher in die Scheide zu stoßen, als bis Miß Lind, meine Schutzbefohlene, in Freiheit ist. Felix Hoffmann ist euer Kapitän, mir ist er ein Wohltäter. Es gilt, ihm seine Braut zuzuführen.«

»Ein Schuft, wer anders denkt,« rief Georg, und von Ramos geführt, eilten die Matrosen den Weg zurück, den sie gekommen waren.