|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Texas ist noch von wenigen Eisenbahnen durchkreuzt, nur die größeren Städte sind durch solche untereinander und mit dem größten Hafen verbunden. Im übrigen dient das Pferd noch immer als Verkehrs-, Maulesel und Ochsenwagen als Transportmittel.

Vor einigen Tagen war aus Galveston, in welchem etwas Militär lag, ein kleiner Trupp nach Austin marschiert. Solche Soldaten sind angeworbene Leute, meist spanischer Abkunft, und dienen hauptsächlich dazu, die Indianer im Schach zu halten. Nicht zu verwechseln sind diese spärlichen, überallhin zerstreuten Soldaten mit den Grenzsoldaten. Diese sind nur Yankees und liegen beständig an den Indianergrenzen, wilde, verwegene und trotzige Menschen, in Hautfarbe, Gewohnheiten, Schlauheit und leider auch Grausamkeit ihren Feinden, den Indianern, völlig gleichend. Sie gehen meist aus Trappern, Cowboys und Söhnen von Farmern hervor, welche durch das Versprechen außerordentlich hohen Lohnes ihre Freiheit aufgeben und fernerhin die Büchse nur noch im Interesse der Vereinigten Staaten führen.

Die übrigen sind Söldlinge, welche sich aus der arbeitsscheuen Klasse der Bevölkerung rekrutieren, sind faul, unwissend, diebisch, und die Hälfte von ihnen Verbrecher. Im Kriege dienen sie als Kanonenfutter.

Ein Trupp solcher Soldaten war also von Galveston nach Austin abmarschiert. Sie hatten nicht alles Gepäck mitführen können, und daher waren in dem kleinen Quartier zehn Mann zurückgeblieben, welche unter der Führung eines Leutnants und eines Unteroffiziers die fehlenden Sachen, Lebensmittel und Munition, nachbringen sollten. Die Vorausmarschierten waren zu Fuß, letztere sollten reiten und konnten in etwa drei Tagen wieder zu dem Haupttrupp stoßen.

In einem hübschen, kleinen Zimmer des Quartiers stand der Capitano, der Hauptmann und Kommandeur dieser Garnison, und las einen Brief, während vor ihm auf einem Polsterstuhl eine junge Dame saß, Johanna Lind, in Reisekleidung, blühend wie immer, aber viel heiterer, als früher aussehend, obgleich sie einen Zug von Besorgnis nicht verbergen konnte.

Der Capitano faltete den Brief zusammen, legte ihn auf den Schreibtisch und machte gegen Johanna eine Verbeugung.

»Ich bin jederzeit der Ihre,« sagte er in fließendem Englisch, »der Wunsch des Stadtpräfekten, meines Freundes, ist für mich Befehl.«

Johanna dankte für diese galante Rede mit einem leichten Neigen des Hauptes.

»Sie hätten die Gelegenheit nicht besser treffen können,« fuhr der Capitano fort. »Soeben rüsten sich unten im Hof elf Mann unter Führung eines Leutnants zum Aufbruch nach Austin; eine sicherere Reisebegleitung würden Sie nicht auftreiben können, und ich rate Ihnen, sich derselben anschließen zu wollen, das heißt, wenn es Ihnen paßt, schon in einer Stunde abzureisen. Der Marsch dieser Leute darf keine Verzögerung erleiden, sie müssen innerhalb dreier Tage zu dem Haupttrupp von hundert Mann treffen.«

»Ich nehme Ihren Vorschlag dankbar an,« entgegnete Johannas volltönende Stimme. »Wenn es darauf ankommt, bin ich in zehn Minuten bereit. Mein Pferd steht schon gesattelt im Gasthaus, der Maulesel ist schon gepackt. Doch wie steht es mit Treibern? Können Sie mir einen sicheren Mann empfehlen, Senor?«

»Sie brauchen keinen Treiber, Miß Lind, unsere Soldaten müssen bereits gepackte Maulesel beaufsichtigen, und so kommt es auf einen mehr nicht an.«

Johanna machte ein mißmutiges Gesicht.

»So haben die Soldaten, denen ich mich anschließen darf, Maultiere zu treiben?«

Der Capitano lächelte.

»Sie fürchten, daß dadurch die Schnelligkeit der Reise gehemmt werde? Durchaus nicht, Sie werden sehen, daß Sie Ihr Pferd beständig in Trab halten müssen, es wird ein Eilritt ...«

»Ah, die Soldaten sind beritten,« unterbrach ihn Johanna.

»Allerdings.«

»Ich glaubte, hier lägen nur Infanteristen.«.

»Es sind Infanteristen, aber bei uns kann jeder reiten und ist auch zu Pferd ausgebildet. Unsere Soldaten müssen sehr viel können, vieles, was gar nicht zum Kriegshandwerk gehört, wie eben zum Beispiel das Treiben von Maultieren, ein sehr unritterliches Handwerk, was aber auch gelernt sein will. Sie müssen, wie gesagt, den Haupttrupp einholen und werden deshalb schnell reiten. Der Präfekt schreibt mir, es wäre Ihnen angenehm, die Reise so schnell wie möglich machen zu können, und daher konnten Sie keine bessere Gelegenheit finden.«

Johanna war befriedigt, doch nach einer kleinen Weile fragte sie zögernd.

»Was für Leute sind es? Kann ich ihnen trauen?«

»Vollkommen,« versicherte der Capitano, »wenn Sie sich ans Fenster bemühen wollen, können Sie die Leute sehen. Den Leutnant, einen Kavalier durch und durch, werde ich Ihnen nachher noch speziell vorstellen.«

Johanna trat ans Fenster.

Auf dem Hof herrschte ein reges Leben. Eine Menge Maulesel, kräftige Tiere, wurden von Soldaten in einfacher, dunkler Uniform mit schweren Säcken bepackt. Die Männer zeigten darin großes Geschick. Am anderen Ende des Hofes wieherten und stampften ungeduldig zwölf stattliche Pferde, und ein Offizier beaufsichtigte die Arbeit.

Es war ein blutjunges Bürschchen, wie ein Siebzehnjähriger aussehend. Er stützte sich auf den Degen in lederner Scheide, rauchte nachlässig eine Zigarette und trillerte leise vor sich hin. Sein Gesicht war edel und schön, aber ohne den kleinen, schwarzen Bartanflug hätte es für das eines Mädchens gelten können. Der Arbeit schenkte er wenig Beachtung, vielmehr einem Hündchen, das er mit der Fußspitze neckte.

Dieser junge Mann hätte besser in die phantastisch reiche, mexikanische Uniform gepaßt, als in die dunkle, monotone der Vereinigten Staaten. Es lag etwas Ritterliches in dem schlanken Kerlchen, zugleich aber auch etwas Unvollkommenes.

Johanna überkam ein eigentümliches Gefühl, als sie daran dachte, daß sie diesem unreifen Leutnant während einiger Tage auf einer Reise durch die Wildnis auf Gnade und Ungnade überlassen bleiben sollte.

Der Capitano schien ihre Gedanken zu ahnen.

»Macht der Leutnant keinen günstigen Eindruck auf Sie?« fragte er lächelnd.

»O doch,« entgegnete Johanna ausweichend.

»Ich hoffe, Sie werden mir nicht zutrauen, daß ich Sie dem Schutze eines Mannes überlasse, für den ich nicht in jeder Weise garantieren kann,« sagte der Capitano ernst, »Leutnant Ramos ist ein Kavalier, ein Ehrenmann und ein vorzüglicher Offizier, sonst wäre er nicht trotz seiner Jugend schon Leutnant. Man urteilt falsch, wenn man einen Mann wegen seiner Jugend gering achtet.«

»Sie haben recht,« entgegnete Johanna schnell, »ich denke nicht so. Leutnant Ramos macht einen angenehmen Eindruck auf mich, ich traue ihm.«

»Dann sehen Sie noch dort den alten, graubärtigen Korporal, der so energisch Hand mit anlegt, obgleich er die Leute nur anstellen soll. Es ist Patrick O'Brian, der älteste Soldat in Texas. Ich empfehle Ihnen diesen Mann ganz besonders, nur bitte ich Sie, nicht Anstoß an seiner sonderbaren Sprechweise zu nehmen.«

Johanna erblickte einen alten Soldaten, mit den Abzeichen des Korporals auf dem Jackenärmel, der selbst einen Maulesel belud und dann die übrigen prüfte, ob sie gut gepackt waren.

Das vollbärtige, biedere Gesicht mit den unzähligen Fältchen und Runzeln nahm sie sofort ein. Seinem Namen, Patrick O'Brian nach mußte er ein Irländer sein.

»Wieso?« fragte Johanna auf des Capitanos letzte Bemerkung hin. »Warum soll ich Anstoß an seiner Sprechweise nehmen?«

»Sie werden es bald genug selbst merken, er bedient sich seltsamer Ausdrücke. Doch er ist treu wie Gold.«

»Leutnant Ramos, bitte,« rief der Capitano dann zum Fenster hinunter.

Der Leutnant blickte empor und stand eine Minute später in strammer Haltung vor seinem Kommandeur, ohne vorläufig die Dame beachtet zu haben.

Der Capitano stellte ihm Johanna vor, ihn auch in kurzen Worten mit seiner Mission vertraut machend. Angenehme Ueberraschung spiegelte sich in dem hübschen Antlitz des jungen Mannes wider, es strahlte förmlich vor Entzücken.

»Ah, Senorita, ein angenehmerer Auftrag hätte mir nicht zuteil werden können. Ich schätze mich glücklich, Sie begleiten zu dürfen, und versichere Ihnen, alles, was in meinen Kräften steht, für Ihre Bequemlichkeit und Ihren Schutz zu tun.«

Sein Auge glitt bewundernd über die schöne Gestalt Johannas und blieb nur einen Augenblick länger aus dem blitzenden Goldreif am Finger haften. Er kannte die Bedeutung dieses Ringes.

Auch Johanna war angenehm überrascht. Dies war durchaus kein Knabe, wie sie erst geglaubt, sein Benehmen war wirklich das eines Kavaliers, vollkommen selbstbewußt, aber nicht im geringsten geziert, seine Stimme tief und sicher, und man hörte ihr die Aufrichtigkeit der Gesinnung an.

Sie hatte die leichte Bewegung in seinem Gesicht bemerkt, als sein Auge auf das Verlobungszeichen an ihrer linken Hand gefallen war, und Johanna war als einstige Detektivin Menschenkennerin genug, um das unangenehme Gefühl zu erraten, das in diesem Augenblick die Brust des jungen Mannes durchbebte. Es war jenes Gefühl, welches jeden jungen Mann befällt, wenn er zum ersten Male ein Mädchen sieht, welches ihn sofort einnimmt, das er aber schon für einen anderen bestimmt sieht. Doch selbst in diesem leichten Zucken konnte Johanna entdecken, daß sein Empfinden ein schmerzliches, kein begehrliches war, ein feiner Unterschied, der aber oft von der größten Bedeutung ist.

Jetzt hätte sie sich keinem Manne lieber anvertraut, als diesem blutjungen Offizier.

»So nehmen Sie schon jetzt meinen herzlichen Dank an,« entgegnete sie auf des Leutnants Worte. »In Austin wird mein Bräutigam den seinigen hinzufügen.«

»Ich bin so indiskret, zu erraten, daß Miß Lind die Braut des Mister Hoffmann ist,« nahm der Capitano das Wort, des Kapitäns vom ›Blitz‹, welcher im Hafen von Matagorda liegt. Es wurde mir in dem Briefe mitgeteilt,« fügte er erklärend zu Johanna hinzu.

»Konnte Mister Hoffmann seine Braut nicht selbst nach Austin geleiten?« fragte Ramos lächelnd.

»Geschäfte halten ihn in Austin, er kann mich unmöglich selbst abholen.«

In Wirklichkeit lag die Sache anders. Johanna glaubte Felix wirklich in Austin, dort hatte er eine Adresse angegeben, aber schon seit langer Zeit waren ihre Depeschen und Briefe unbeantwortet geblieben. Sie kannte keine Sorge um ihren Verlobten, aber daß er nicht mehr in Austin war, war ihr rätselhaft, und da sie sich einmal an der Küste aufhielt, wollte sie, anstatt sich direkt nach dem Ankerplatz des ›Blitz‹ zu begeben, erst nach Austin reisen und dort anfragen. Es waren ja nur wenige Tage bis dahin.

Von Herrn Anders hatte sie erfahren, daß Hoffmann noch nicht zurück war. Ihr langes Getrenntsein und ihre Sehnsucht nach dem Geliebten entschuldigte ihren etwas eilfertigen Entschluß, Felix konnte ihr nicht zürnen. Doch anderen brauchte sie den Grund zu dieser Reise nicht zu erzählen.

Der Kapitän und der Leutnant sprachen etwas Dienstliches zusammen, worauf sich letzterer, schon jetzt die Fürsorge für Johanna übernehmend, an diese wendete:

»Ich höre, Ihr Pferd und Gepäck ist schon bereit. Darf ich meinen Korporal und einige Leute nach Ihrem Hotel senden, um alles holen zu lassen?«

Johanna dankte, fügte aber, sie müsse selbst noch einmal hingehen, um mit dem Wirt zu sprechen.

Als das junge Mädchen ihr Quartier erreichte, fand sie schon den alten Korporal und zwei Soldaten mit ihren Tieren im Hof beschäftigt. Sie beglich die Rechnung und begab sich dann selbst auf den Hof.

Wieder beschlich sie eine angenehme Empfindung, als sie das ehrliche Gesicht des alten Korporals sah; der Anblick der beiden Soldaten dagegen erweckte in ihr Mißbehagen. Sie zeigten dieselben Galgenphysiognomien, welche auch ihre anderen Begleiter, wie überhaupt fast alle diese Söldlinge aus spanischem Geblüt zur Schau trugen.

Doch sie mußte sich dareinfinden, es war nun einmal nicht anders, und die Hauptsache war, daß die Anführer, der Leutnant und der Korporal, sich wie brave Männer benahmen.

Patrick O'Brian zog eben den Sattelgurt ihres Reitpferdes empor. Das Tier hatte viel gefressen, der Gurt drückte es, und es wieherte daher ängstlich auf. Patrick hatte das Mädchen noch nicht gesehen.

»O, mein Tierchen,« sagte er in irischem Dialekt vor sich hin, »nur nicht so zimperlich. Das schmerzt etwas, sagte der Teufel, als er seiner Großmutter einen Zahn auszog.«

Der Gurt saß fest, jetzt wendete Patrick seine Aufmerksamkeit dem Riemen des Steigbügels zu.

»Der ist zu lang, sagte der Teufel, da schnitt er sich ein Stück vom Schwanz ab,« murmelte Patrick und schnallte den Riemen kürzer.

Lächelnd trat Johanna auf ihn zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte:

»Patrick O'Brian, es freut mich, Sie als Reisebegleiter bekommen zu haben. Ich schätze jeden Irländer als einen braven und zuverlässigen Menschen.«

Ueberrascht blickte der alte Mann auf das schöne Mädchen; ein freundlicher Schimmer erhellte seine runzligen Züge, doch gleich legte sich wieder eine finstere Wolke darüber.

»So sind Sie es, Miß, die mit den Soldaten durch den Urwald nach Austin reiten will?« brummte er und beschäftigte sich wieder mit dem Steigbügel.

»Ja, Patrick, ist Ihnen das nicht recht?«

»Das ist mir schon recht, sagte der Teufel, als ihm der Papst in die Hölle gebracht wurde,« war die verdrießliche Antwort.

»Ich entnehme Ihren Worten, daß Sie mich doch nicht gern als Reisebegleiterin haben wollen.«

Patrick erhob sein ehrliches Gesicht und zwinkerte mit dem einen Auge.

»Ich dachte, Sie wären eine alte, häßliche Jungfer, sagte der Teufel, als er zum ersten Male die Jungfrau Maria sah.«

Johanna lachte laut auf.

»Lieben Sie die alten, häßlichen Jungfern so sehr?«

Patrick blickte zu den beiden Soldaten hinüber, welche sich mit dem Maulesel beschäftigten.

»Das nicht, aber das dort ist eine Schwefelbande, sagte der Teufel, als er seine Opfer mit heißem Schwefel begoß.«

Johanna wurde plötzlich ernst, ihr scharfer Verstand hatte die leise Andeutung des Alten sofort verstanden.

»Sie trauen diesen spanischen Soldaten nicht?« flüsterte sie.

»Ich traue keinem Teufel, sagte Luzifer, als ihn sein Bruder um einen Dollar anpumpen wollte.«

»Lassen Sie den Teufel einmal aus dem Spiele, Patrick! Bitte, sprechen Sie deutlicher!«

Der Alte bückte sich, um nach der Schnalle des Gurtes zu sehen. Sein Gesicht nahm plötzlich einen seltsamen Ausdruck an.

»Reisen Sie nicht mit uns!« flüsterte er rasch.

»Warum nicht?«

»Ich traue meinen Begleitern nicht.«

»Auch dem Leutnant nicht?«

»Der ist gut.«

»Und die Soldaten?«

»Haben nichts Gutes im Schilde.«

»Gegen mich?«

»Weiß nicht.«

»Was haben sie vor?«

»Es ist in letzter Zeit ein Gemunkel und Geflüstere unter ihnen, sie stecken die Köpfe zusammen und zischeln.«

»Was beabsichtigen sie?«

»Ich weiß nicht, etwas Gutes keinesfalls.«

»Dem Leutnant ist wirklich zu trauen?«

»Der ist treu wie Gold, treu – wie Patrick.«

Johanna überlegte. Dieser Mann warnte sie vor seinen eigenen Gefährten, dies gab zu denken. Doch er hatte keinen Grund zur Besorgnis, er vermutete nur einen solchen. Johanna hatte ein mutiges Herz, sie mußte eine Gefahr sehen, ehe sie an dieselbe glaubte.

»Reisen Sie nicht mit uns!« flüsterte wieder der alte Korporal, der noch immer gebückt dastand. »Sie können hier genug brave Yankees für Geld als Begleiter bekommen.«

Das stimmte, aber wie lange hätte es gedauert, ehe sie solche Leute zusammenbrachte! Johanna wurde von einer rasenden Sehnsucht nach Austin getrieben. Der Leutnant und der Korporal waren treu, und in drei Tagen war sie in Sicherheit. Pah, sie riskierte das Wagnis.

»Ich gehe mit Ihnen.«

Patrick hob den Kopf.

»Ich kann mit mir machen, was ich will, sagte der Teufel, da brach er sich selbst das Genick ab.«

»Hoffentlich ist der Teufel nun für immer tot,« lachte Johanna, im Begriffe, das Pferd zu besteigen.

»Wer zuletzt lacht, lacht am besten, sagte der Teufel, als er sich seinen Hals wieder zurechtzimmerte,« entgegnete Patrick, hielt die ausgestreckte Hand unter Johannas Fuß und hob sie ritterlich in den Sattel.

Er selbst folgte mit dem Packesel und den beiden spanischen Soldaten nach.

Leutnant Ramos empfing sie bereits zu Pferd, graziös wußte er das tänzelnde Tier zu zügeln. Der Zug ordnete sich, der Leutnant besichtige die Soldaten, von denen jeder neben sich einen Maulesel am kurzen Lasso führte, und dann gab er das Zeichen zum Aufbruch.

Der Capitano reichte Johanna die Hand und schüttelte die ihrige herzlich. Sie sah, wie der Leutnant zögerte und nach ihr blickte, und sofort trieb sie ihr Pferd an seine Seite.

Der Zug setzte sich in Bewegung, an der Spitze Leutnant Ramos und Johanna, dann kam Pferd hinter Pferd, Esel hinter Esel, und den Schluß bildete Patrick, der jedoch fortwährend seinen Platz wechselte, weil er hauptsächlich für die Sicherheit des Gepäckes verantwortlich war und daher immer von einem Tier zum anderen eilte. –

Das erste Nachtlager wurde mitten im Urwalde aufgeschlagen. Die Soldaten packten das Zubehör für die Zelte aus, und bald standen die Leinwandhäuser unter den Bäumen, zwei große für die Mannschaft bestimmt, ein kleineres für den Offizier.

Johanna schaute etwas verlegen diesen Vorbereitungen zu, sie wußte, was jetzt kommen würde.

»Führen Sie unter Ihrem Gepäck ein Zelt mit?« wandte sich der Leutnant an sie.

»Leider nein, doch brauche ich auch keins. Wie ich Ihnen unterwegs erzählte, bin ich schon viel in Wildnissen gereist und habe nur selten die Annehmlichkeit eines Zeltes kennen gelernt. Eine Decke und der Schutz eines Baumes genügen mir vollkommen. Selbst das Feuer kann ich ohne Nachteil entbehren.«

»Ich biete Ihnen mein Zelt an.«

»Und ich kann nicht verlangen, daß Sie meinetwegen mit den Leuten zusammenschlafen. Mir ist es von höchster Wichtigkeit, daß der Respekt erhalten bleibt, und noch viel weniger ...«

»Sie irren,« unterbrach sie der Leutnant höflich, aber entschieden, »ich schlafe weder mit den Soldaten zusammen, noch im Freien, wie Sie vielleicht glauben. Es ist noch ein anderes kleines Zelt unter dem Gepäck. Wenn die Soldaten dann abgegessen haben, werde ich es für mich aufschlagen lassen.«

Johanna mußte sich damit zufrieden geben. Ramos ließ Decken in ihr Zelt tragen; sie sah, wie jedem Soldat eine solche zugeteilt wurde, wie aber in ihrem Zelt deren drei ausgebreitet wurden, zu denen noch die ihrige kam. Sie wunderte sich darüber nicht, es waren jedenfalls genug vorhanden.

Die Nacht brach schnell an, die Feuer flammten auf und die Soldaten bereiteten sich das mitgenommene, getrocknete Fleisch. Scherzend teilten der Leutnant und Johanna ihre Vorräte, Patrick spielte den Diener und kam dabei nicht zu kurz.

»Das schmeckt, sagte der Teufel, als er sich in seine Zunge biß,« meinte er, verzehrte aber mit Wohlbehagen ein Stück gekochte Rindszunge.

Die drei waren bald fertig mit ihrem Abendbrot, die Soldaten aßen noch.

»Es wird kalt,« sagte der Leutnant, ausstehend. »Miß Lind, ich bitte Sie, sich in ihr Zelt zurückziehen zu wollen, die Nachtluft in Texas ist ungesund.«

Johanna erhob sich.

»Doch ich sehe, Ihr Zelt ist noch nicht aufgeschlagen.«

»Die Soldaten müssen erst fertig mit Essen sein, dann schlagen sie mein Zelt auf. Gute Nacht, Senorita!«

Johanna fühlte, daß der Leutnant sie aus irgend einem Grunde ins Zelt verbannen wollte, und sie gehorchte. Sie reichte dem jungen Mann die Hand, welche ehrfurchtsvoll nur mit den Fingerspitzen berührt wurde, wechselte mit Patrick einen derben Händedruck und ging ins Zelt.

Sie war wirklich sehr müde. Den ganzen Tag war scharf im Trab geritten worden, wobei die spanischen Soldaten die bepackten Esel auf dem unebenen Weg in einer wirklich bewundernswerten Weise zu lenken wußten, und so war es kein Wunder, wenn sich alles nach Ruhe sehnte.

Behaglich wickelte sich Johanna in zwei Decken, es war kalt, die anderen boten ihr eine weiche Unterlage, und ein Polster war das Kopfkissen. Sie hörte noch, wie der Leutnant mit klarer Stimme die Nachtposten abteilte, und wollte warten, bis er den Befehl geben würde, das Zelt für ihn aufzuschlagen, schlief aber darüber ein.

Sie hatte keinen erquickenden Schlaf, trotzdem sie müde war. Anfangs nur gaukelte ihr der Traum liebliche Bilder vor, Sie saß in einem duftenden Garten neben ihrem Geliebten und tauschte Koseworte, dann aber mischte sich in den Traum der letzte Gedanke, den sie vor dem Einschlafen gehabt hatte, wie es so oft passiert, und peinigte sie unaufhörlich.

»Johanna, wir wollen ins Zelt gehen!« sagte Felix, träumte sie. »Es wird kalt.«

Ja, aber wo war das Zelt?

»Es hat eben noch hier gestanden,« behauptete Felix und begann zu suchen.

Dann stand es plötzlich neben ihnen, doch die Stricke fehlten daran, man konnte die Leinwand nicht spannen, dann waren die Stricke wieder da, aber sie rissen, und schließlich trug ein Windstoß das ganze Zelt samt der Stange davon.

Darüber erwachte Johanna, sie lächelte über den, komischen Traum und wollte schon wieder einschlafen, als sie sich des Leutnants erinnerte.

»Will doch sehen, ob er sich ein Zelt hat aufschlagen lassen,« dachte sie, erhob sich und schlug die Leinwand zurück.

Sie konnte noch gar nicht so lange geschlafen haben, denn die Feuer brannten noch, wenn sie auch dem Verlöschen nahe waren. Allerdings konnte man auch noch frisches Holz nachgeworfen haben.

Johanna sah einen Posten mit geschultertem Gewehr auf- und abgehen, aber sie erschrak, als sie kein viertes Zelt erblickte. So war also der Leutnant gar nicht im Besitze eines solchen, er hatte dies nur vorgegeben, damit Johanna sein Zelt ohne Zögern annehmen sollte.

Und richtig, an dem noch am hellsten glimmenden Feuer lag ein Mann auf dem Boden, trotz der Kälte der Nacht sogar ohne Decke.

Leise näherte sich ihm das Mädchen; doch der Schläfer war nicht Ramos, sondern Patrick, welcher schnarchte, wie nur ein Irländer schnarchen kann. Er lag auf der bloßen Erde, selbst das Haupt nicht von einem Sattel erhöht, und schlief dennoch sanft; sein Gesicht zeigte in dem glühenden Schimmer des Feuers einen friedlichen Ausdruck.

Warum ruhte er nicht im Zelt bei seinen Gefährten, warum ohne Decke? Fest hielt die braune Hand den Lauf des Gewehres umspannt.

Aber wo vor allen Dingen war Ramos?

Da flackerte an dem anderen Feuer ein Zweig auf, der eben von den Flammen erfaßt wurde, und jetzt erkannte Johanna eine zweite Gestalt.

Schnell war sie neben derselben. Es war der Leutnant. Auch er lag auf dem nackten Boden, und keine Decke hielt die Nachtkälte von ihm ab. Der Degen lag, halb aus der Scheide gezogen, über seiner Brust, und zur Seite der Revolver.

Tiefes Mitleid überkam Johanna; sie fühlte eine mütterliche Besorgnis für den Jüngling, der fast noch ein Kind war. Schnell eilte sie ins Zelt zurück und entnahm ihrem Lager drei Decken.

»Eine für Patrick, zwei für Ramos und eine für mich,« murmelte sie, »mich schützt die Zeltleinwand vor dem Tau, den jungen Mann aber nicht.«

Als sie die Decke sorglich über den schlafenden Irländer breitete, zuckte dieser zusammen, stellte sein Schnarchen ein, griff auch mit der anderen Hand nach dem Gewehr und murmelte etwas, worin Johanna nur das Wort »Teufel« verstehen konnte. Was der Böse diesmal sagte, ging ihr leider verloren.

Der alte Soldat erwachte nicht unter ihrer zärtlichen Fürsorge, er begann sofort in einer anderen Tonart weiterzuschnarchen.

Nun ging Johanna leise zu Ramos hinüber. Er lag noch wie vorher. Das hübsche, kindliche Gesicht verriet durch keinen Zug, daß er irgendwelche Bequemlichkeit vermißte.

Johanna breitete die beiden Decken auseinander und legte sie leise, vorsichtig über den Schläfer. Kaum aber berührte ihre Hand dessen Körper, so schnellte er wie von einer Feder getrieben empor und stand, den Revolver in der Hand, aufrecht vor ihr.

Er erkannte sie sofort.

»Ah, Senorita,« stammelte er verwirrt, »Sie hier?«

»Und das nennen Sie Ihr Zelt?« fragte das Mädchen vorwurfsvoll.

Der junge Offizier wurde verlegen und errötete über und über.

»Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen vorhin die Unwahrheit sagte,« entgegnete er leise. »Achten Sie meine Worte nicht als Lüge.«

»Antworten Sie mir jetzt die Wahrheit, dann will ich Ihnen verzeihen. Haben Sie noch ein anderes Zelt mit?«

»Nein.«

»Warum schlafen Sie im Freien?«

»Ich kann mit den Soldaten nicht unter einem Zelte kampieren.«

»Warum schläft Patrick nicht dort?«

»Er schläft eigentlich in meinem Zelte.«

»Warum decken Sie sich nicht zu?«

Der Offizier schwieg eine Weile, dann stammelte er:

»Ich habe keine Decke.«

»Ich weiß, Sie und Patrick haben mir die Ihrigen gegeben. Ist es nicht so?«

»Es ist so.« gestand er leise.

»Ist das auch schön, mich glauben machen zu wollen, Sie schliefen in einem Zelt, während sie auf dem nackten, kalten Boden liegen?«

»Senorita, ich bin Soldat und nicht der Knabe, für den Sie mich vielleicht halten. Sie aber sind meine Schutzbefohlene. Ich brauche mich meiner Unwahrheit nicht zu schämen. Zürnen Sie mir noch? Senorita, ich tat es Ihretwegen.«

Es lag etwas so Bittendes in dem Tone, in dem er dies sprach, die schwarzen Augen schauten sie so treuherzig an, daß dem Mädchen das Herz überging. Es streckte dem Jüngling die Hand entgegen und drückte die seine warm.

»Ramos,« sagte Johanna herzlich, »Sie sind ein edler Mann, ja noch mehr, Sie sind ein guter Mensch.«

Sie breitete die Decken am Boden aus.

»Wollen Sie nicht schlafen gehen?« fragte er, als sie mit einem Ast im Feuer stöberte.

»Nein, ich bin nicht müde. Wenn es Ihnen recht ist, so setzen Sie sich neben mich, und wir plaudern ein Stündchen zusammen. Erst aber sorgen Sie dafür, daß das Feuer wieder hell brennt.«

Der Offizier schien nur gar zu gern auf diesen Vorschlag einzugehen; er entfernte sich und kam bald mit einem Arm voll Holz zurück. Beide setzten sich auf die Decken, Ramos in respektvoller Ferne von dem Mädchen, und ließen die angenehme Wärme des Feuers auf sich wirken. Eine Unterhaltung wollte nicht gleich in Fluß kommen.

»Sie sind noch so jung und schon Offizier?« begann Johanna das Gespräch.

»In Amerika ist das Offizierspatent käuflich,« war die gleichgültige Antwort.

»Wohl wahr, aber es sind Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen, ehe man es kaufen kann.«

»So werde ich diese wohl besitzen.«

Es lag kein Stolz in der Antwort des jungen Offiziers.

»Dennoch sind Sie noch sehr jung für einen Leutnant, ich schätze Sie siebzehn Jahre.«

»Achtzehn Jahre. Ich erfreue mich der Gunst meiner Vorgesetzten.«

»Sie haben frühzeitig die Offizierskarriere eingeschlagen?«

»Mit meinem vierzehnten Jahre.«

»Gaben Ihre Eltern gleich die Einwilligung zu diesem harten Berufe, oder stießen Sie auf Widerstand?«

»Ich habe nur noch eine Mutter, und ich bin stolz darauf, sie ernähren zu können.«

Des Offiziers Stimme zitterte bei diesen Worten.

»Wie? Sie ernähren Ihre Mutter?« rief Johanna erstaunt. »So sind Ihre Eltern verarmt?«

»Sie waren immer arm.«

»Aber es gehört viel Geld dazu, um das Offizierspatent zu kaufen.«

»Ich schäme mich nicht, zu gestehen, daß mich ein anderer zu dem gemacht hat, was ich bin. Ohne ihn könnte ich meine Mutter nicht so erhalten, wie ich es tue. Gott segne meinen Wohltäter!«

»Erzählen Sie!« bat Johanna.

»Mein Vater war ein armer Bergmann, er arbeitete in einer Silbergrube des nördlichen Mexiko. Das nördliche Mexiko gehört zu den Vereinigten Stauten, das südliche ist eine Republik. Er verunglückte und starb, als ich zehn Jahr alt war. Der Besitzer der Grube erfuhr davon, er verfolgte die Witwe, ließ mir die beste Erziehung angedeihen, und als ich in die Armee einzutreten wünschte, kaufte er mir ein Offizierspatent. Das ist die kleine Geschichte mit großem Inhalt.«

»Wie hieß die Grube, in welcher Ihr Vater arbeitete?«

»Sie gehörte zu den Altascarezgruben.«

»Kennen Sie den Besitzer?«

»Ja, ich habe oft mit ihm verkehrt. Er ist der Mensch, den ich nach meiner Mutter am meisten verehre. Mein Leben gehört ihm.«

»Wie heißt er?«

Lange Zeit ward kein Wort hörbar, der Offizier blickte träumend ins Feuer, und Johanna saß da, die Hand auf dem wogenden Busen, Tränen im Auge.

Endlich sagte sie leise:

»Ramos, Hoffmann ist der Mann, zu dem ich reise.«

Der Leutnant sprang erschrocken auf.

»Wie?« stammelte er verwirrt. »Sie wären – Felix Hoffmanns – der Silberkönig – wäre –«

»Ich bin die Braut Felix Hoffmanns.«

Johanna erschrak über das Gebaren des jungen Offiziers. Er drehte sich plötzlich um, riß den Degen heraus, stieß ihn bis zur Hälfte in die Erde, ließ die Hand am Griff und blickte starr und mit sich bewegenden Lippen einige Sekunden darauf. Dann stieß er den Degen in die Scheide zurück.

»Ramos, was tun Sie?« rief Johanna.

»Nichts,« entgegnete der Leutnant ruhig und wandte sich wieder zu dem Mädchen, »Es ist bereits zwei Uhr. Nach wenigen Stunden wollen wir schon wieder aufbrechen. Darf ich Sie bitten, sich in Ihrem Zelte schlafen zu legen?«

»Ach, Ramos, ich kann nicht schlafen, während Sie hier frieren.

»Auch nicht, wenn ich Sie bitte?«

»Es ist mir unangenehm, wenn jemand meinetwegen leiden soll,« entgegnete sie zögernd.

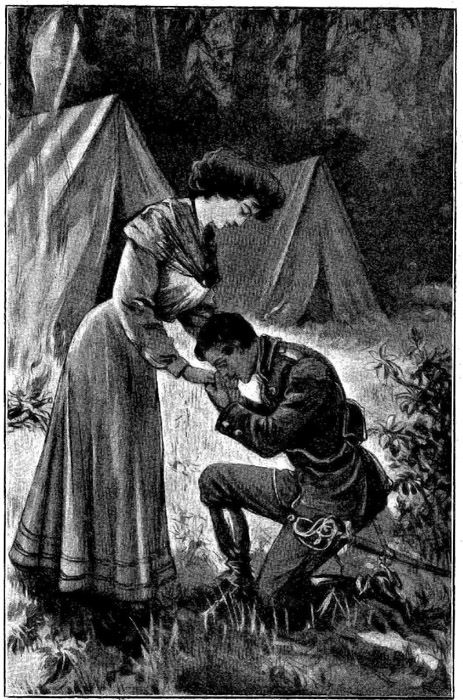

Da ergriff der Leutnant plötzlich ihre Hand und führte sie ehrfurchtsvoll an die Lippen. Johanna duldete es, sie merkte, wie er zugleich ihren Verlobungsring küßte und wie sich seine Augen mit Tränen füllten.

Johanna merkte, daß Ramos ihren Verlobungsring küßte und sich seine Augen mit Tränen füllten.

Er ergoß sich in keinen Wortschwall von Treue und Ergebenheit, er fragte nur einfach mit bebender Stimme:

»Will die Senorita nicht in Ramos' Zelt schlafen?«

Johanna antwortete nicht. Sie drückte noch einmal des Jünglings Hand und verschwand dann hinter dem Zeltvorhang.

Ramos aber ging zu Patrick hinüber.

»Auf, auf, fauler Bär,« sagte er und rüttelte den Schläfer, »nennst du das Wache?«

»Ja, das nenne ich Wache, sagte der Teufel, als man ihn als Posten vor ein Schnapsfaß stellte.«

»Der Teufel soll dich holen, wenn du von Schnapsfässern träumst.«

Doch schon stand Patrick mit klaren Augen vor ihm.

»Halloh, was gibt's denn? Indianer? Oder ist wieder einer der Halunken desertiert?«

»Einen Schatz gibt es zu bewachen.«

Jetzt erst bemerkte Patrick die leuchtenden Augen seines Vorgesetzten.

»Einen Schatz? Nanu! Etwas gefunden? Aha, doch nicht etwa eine Liebschaft angesponnen?«

»Unsinn, Patrick. Auf, auf, nimm dein Gewehr, es wird nicht mehr geschlafen, bis wir in Austin sind.«

Weiter ließ Ramos sich nicht aus, er eilte fort, um die Posten ablösen zu lassen.

»Bis nach Austin nicht mehr schlafen?« brummte Patrick, sich im Haar kratzend. »Das ist ein bißchen lange, sagte der Teufel, als seine Großmutter hundert Jahr im Wochenbett lag.«

Die Posten wurden abgelöst, zwei neue Soldaten übernahmen die Wache und den Rundgang um das Lager, die alten begaben sich in die Zelte.

Nachdem Ramos der Ablösung beigewohnt, legte er sich quer vor Johannas Zelt auf den Boden, schlief aber nicht, sondern schaute hinauf zu den Sternen, welche durch die Zweige des Baumes blickten, bis sie verblichen, und auf sein Geheiß der Weckruf erschallen sollte.

Die abgelösten Posten betraten das Zelt. Sonderbarerweise schliefen ihre Kameraden nicht, sondern erwarteten halb aufgerichtet die beiden Ankömmlinge.

»Nun, Gasparino, etwas erfahren?« fragte einer leise.

»Genug,« klang es triumphierend zurück. »Morgen mittag, wenn ein Schakal sich mit einem Wolf zu beißen scheint – das Signal ist leicht zu erkennen – sind sie in unserer Nähe. Wir suchen unter einem Vorwande an die Führer heranzukommen und machen sie dingfest, wenn die Freunde hervorbrechen.«

»Gut, wer brachte dir die Nachricht?«

»Ein Indianer. Der Kerl sprach ganz gut Spanisch.«

»Also Indianer sind auch mit dabei?«

»Natürlich, die spielen ja die Hauptrolle. Aber es wird ihnen scharf auf die Finger gesehen, sie liegen an der kurzen Leine.«

»Wie fandest du ihn?«

»Ich fand ihn überhaupt nicht, sondern er mich. Ich ging so ganz gemütlich auf und ab und sann darüber nach, auf welche Weise man uns wohl Nachricht zukommen lassen wollte, als mich plötzlich etwas ans Bein faßte. Ich bin doch gewiß nicht ängstlich, das wißt ihr doch alle –«

»Gewiß, Gasparino.«

»Aber ich erschrak doch furchtbar. Da sah ich aber schon einen nackten Schädel mit einem Haarbüschel darauf. Ich verstand sofort, ich schrie nicht. Nun erzählte mir der Indianer, wie wir uns verhalten sollten, und fort war er wieder, ohne daß ich etwas hörte. Hätte nie geglaubt, daß eine Rothaut so unhörbar schleichen kann.«

»Nun, die Sache soll leicht vonstatten gehen. Der Leutnant, das junge Bürschchen, ist wie ein Kind zu überwältigen, und für Patrick sind noch genug von uns übrig.«

»Und die Dame?«

»Die wird natürlich erst recht gefangen genommen. Sie ist eine Amerikanerin, und den Rebellen kommt es ja hauptsächlich darauf an, recht viele Geiseln zu erhalten. Der Proviant bleibt den Indianern überlassen, der Munition werden sich aber diesmal wohl die Rebellen bemächtigen, denn damit sieht es schwach bei ihnen aus.«

»Wird sich die Dame wehren?«

»Bah, die bekommt im Notfalle eins über den Kopf.«

»Halt!« ließ sich da Manuel, der andere abgelöste Posten vernehmen. »Nun will ich euch etwas Interessantes erzählen, über das ihr staunen werdet. Wir haben nämlich ein Goldfischchen gefangen.«

»Das wäre?«

»Die Dame.«

»Ein Weib? Was ist das weiter?«

»Wißt ihr, wer sie ist?«

»Wie sollen wir es wissen? Miß Lind nennt sie sich, und sie mag ja auch die Tochter irgend eines reichen Mannes sein, aber Geisel bleibt doch immer nur Geisel, es müßte denn gerade jemand sehr Vornehmes oder sehr Reiches sein.«

»Das ist sie auch.«

»So sprich doch, Mann!«

»Ihr kennt doch die Altascarezgruben?«

»Natürlich.«

»Auch den Besitzer?«

»Es gibt gar keinen Besitzer, sie gehören einer ganzen Gesellschaft oder doch vielen Nachkommen des Alten.«

»Das ist nicht wahr,« mischte sich ein anderer dazwischen, »sie gehören einem einzigen, das ist der wahre Silberkönig.«

»Stimmt!« sagte Manuel. »Felix Hoffmann heißt er.«

»Ja, es war ein deutscher Name, ich habe ihn auch schon einmal nennen hören.«

»Nun, was hat er mit dem Mädel zu tun? Ist sie seine Tochter? Das wäre allerdings günstig.«

»Nein, sie ist seine Braut; er ist in Austin, und deshalb will sie dorthin.«

»Ah, das wäre allerdings ein brillanter Fang! Weißt du es genau?«

»Ganz genau. Ich habe vorhin mit eigenen Ohren gehört, wie die Dame es dem Leutnant gestand. Und der Leutnant nennt den Silberkönig seinen Wohltäter, für den er sterben will.«

»Das kann er ja tun, ich halte ihn davon nicht ab,« lachte ein Mann leise. »Das Leben der Dame aber muß geschont werden, kein Haar dürfen wir ihr krümmen.«

»Um Gottes willen nicht. Für eine tote Braut wird der Silberkönig wohl nicht viel Lösegeld zahlen.«

»Meinst du, der Anführer behält sie nicht als Geisel, damit wir Sicherheit haben, sollte die Sache schiefgehen?«

»Andere Leute vielleicht, sie aber nicht. Zum Kriegführen gehört nun einmal Geld, und der Silberkönig gibt so leicht eine Million für seine Braut hin, wie ich zehn Cents für ein hübsches Mädchen.«

»Kennt Ihr den Silberkönig?«

»Nein, Ihr?«

»Auch nicht. Es ist aber gut, denke ich, wenn wir ein scharfes Auge auf den jungen Leutnant haben. Er scheint riesig an dein Silberkönig zu hängen, und seitdem er weiß, daß die Dame dessen Braut ist, auch an dieser. Jetzt schläft er schon vor ihrem Zelte wie ein Hund vor der Tür seines Herrn.«

»Wenn es so ist, dann schadet es allerdings nichts, wenn er ins Gras beißt, sollte er uns zu viele Umstände verursachen. Dieses Mädel muß uns erhalten bleiben, es ist nicht mit Gold aufzuwiegen, höchstens mit Perlen und Edelsteinen.«

So wurde in dem Zelte der Soldaten schwarzer Verrat gesponnen, während Johanna friedlich in dem Zelte des Leutnants schlummerte. Sie träumte so süß, sie glaubte sich in den Armen Felix', in diesen starken Armen, wo ihr keine Gefahr etwas anhaben konnte. Sie streichelte ihm das goldige Haar und die hohe Stirn und küßte seine Lippen. Dann stand neben dem Geliebten Leutnant Ramos, bleich wie der Tod, aber mit leuchtenden Augen. Er hatte seinen Degen in die Erde gestoßen und murmelte vor sich hin.

Plötzlich sank er zusammen, die Hand ließ den Griff der Waffe nicht los, daher brach der Stahl ab, und Blut rann von dem Kopfe des Jünglings.

›Ich habe meinen Schwur gehalten,‹ tönte es von seinen Lippen. ›Meine Mutter, meine arme Mutter!‹

Johanna weinte im Traume; doch gleich war sie wieder glücklich, denn Felix umarmte und küßte sie.

›Dein Weg zu mir führte über seine Leiche,‹ sagte er.

Johanna wachte auf, es graute ihr. Doch alles war ja nur ein Traum gewesen, und so schlief sie wieder ein.

»Nur zwei Tage noch,« war ihr letztes Wort.

Der Leutnant lag vor dem Zelteingang und beobachtete die zitternden Sterne. Noch hatte er keine Heldentat vollbracht, aber eine innere Stimme sagte ihm, daß ein treuer Freund mehr als ein Held sei, und deshalb fühlte er sich schon als ein solcher.