|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

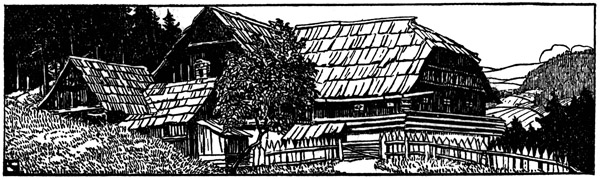

Davon soll man bedachtsam reden. Nicht in der Hast des Tages, die ein schnelles Urteil verlangt im Guten wie im Bösen. Etwa beim stillen Wandern und von freier Höhe, wenn ein einziger Blick weitum im Lande all die Hügel und Gründe und Berg und Tak überfliegt, darüber sich des Bauerntums hartes Arbeitsfeld breitet. Und gerade jetzt zur Winterszeit, wenn die weiße Decke das sonst so bunte, zerstückte Bild vereinfacht und klar die Grenzen überschauen läßt des stillen, jahrhundertealten Kampfes zwischen Wildwuchs und Rodung, zwischen Wald und Ackerland, zwischen Natur und zäher Menschenarbeit. Dann löscht die Dämmerung leise die Spuren der jetzt wirkenden Geschlechter und tief verschneit bis ans Dach liegen die alten Höfe in ergreifender Einsamkeit. Und jeder birgt, auf sich selbst gestellt, in winterlicher Abgeschlossenheit eine versinkende Welt voll unbewußt überlieferter Reste einer uralten Kultur, des allerersten Gottesdienstes, des heiligen Dienstes um die Scholle.

Ich lebe seit länger als einem Menschenalter mit dem Bauerntum. Ich kenne seine Arbeit und Sorgen, seine Feierstunden und Feste, seine Tugenden und schweren Fehler. Aber in den verschlossenen Schrein seines seelischen Lebens, seiner Weltauffassung, habe ich noch immer nicht klar genug schauen können. Dazu gehört ein umfassendes Wissen in Kulturgeschichte und Volkskunde, ein feines Hinhorchen und eine vorsichtige Hand, um die Fäden zu lösen, die den Wurzelboden dieser alten Kulturwelt allgemach fast undurchdringlich und widerspruchsvoll umsponnen haben. Stets ist's eine seltene Feierstunde, die zuweilen einen Einblick in dies Helldunkel gewährt. Und im Sinnen darüber nestelt man dann wie an einem zerschlissenen, verwehten Rucksack und stellt aus der Tiefe manch köstliches Stücklein ans Licht, ein feines Altvordernwort, das die Sprachwandlungen von Jahrhunderten überdauert hat und nun seltsam aufleuchtet wie altes Märchengold, oder einen kurzen Spruch, knapp gefaßt, blinkend in schneidiger Schärfe, oder gutmütig gemildert von einem lebensweisen, verzeihenden Humor.

Meinen ersten Eindruck vom Bauerntum erhielt ich als kleiner Bub von unserem alten Knechte Franzl. Der war als junger Bursch hoch vom Gebirge herabgekommen und hatte noch als alter Arbeitsmensch ein stilles Rühmen von seinen sonnigen Jugendtagen. Wie viele Stunden habe ich nicht plaudernd mit ihm auf seinem Bette gesessen im köstlich riechenden Kuhstalle. Darüber lächeln wohl die meisten. Mich macht's nicht irre. Nur wer am Lande aufgewachsen, kennt den feinen Geruch einer Viehherde, den würzigen, atemhemmenden Schwall einer Hütte voll Nadelstreu, den süßen Heuduft eines Tennbodens. Wenn dann mein alter Freund an Regentagen im dämmernden Stalle beim Korbflechten die geschmeidigen Weiden mit dem Naber durchs kreischende Strohband steckte und festschnürend nachzog, da sah ich mit der unverbrauchten Beobachtungskraft des Kindes nachdenklich auf die braune, haarige Bauernhand. Und wenn er beim Zäunen die zähen Fichtenzweige mit einem Daumen wie aus Eisen durch die Stangen zwang, dann ahnte ich, was harte Bauernarbeit heißt. Dafür trieb er an stillen Wintersonntagen des Nachmittags gar mancherlei Kunst, die ich zustimmend bewunderte. Da »versilberte« er den Mantel seiner alten Pakfong-Uhr mit einer Paste aus altem Schmer und Quecksilber, deutete das Wetter der kommenden Woche aus den kabbalistischen Zeichen seines Mandel-Kalenders oder erzählte vom »Scharbock« und dem »Wildgjoa« (wildem Gejaid) und stak voller Schnurren und sinnvoller Späße: »Hansirgl, i will dir was zoagen, wos du no nia gesegen hast«, hieb ein Holzstück entzwei und wies mir die blanken neuen Spaltflächen. Er ist sein Lebtag Hagestolz geblieben, doch hielt er nicht ohne Humor an der Möglichkeit eines Ehebundes fest: »Z' schön is mir gar koane, wann sie nur brav Geld hat«, schloß er nach der Jause am Feldrain die Heiratsdebatten des jungen Gesindes. Und war doch darüber längst ein weißhaariger Alleingänger geworden.

Es steckt im Bauerntum – neben manchem Schlimmeren – doch vor allem die Poesie des Leidens. Als sei es der harten, nachdrucksamen Bauernkraft von je beschieden gewesen, Widerstrebendes durch angespannte, unverdient erhöhte Kraft zwingen zu müssen. In der Arbeit gegen eine gleichmütige harte Natur und in der Erkämpfung seiner Rechte gegen andere Standesgruppen. Das ist ein beständiges Zwingen, das sich sinnfällig und sinnbildlich schon im Bau von Haus und Gerät zeigt. So, wenn das Zaungatter hart federnd ins Lager schnellt, wenn die Balken des Holzhauses, auf Spannung verschränkt, in der Sturmnacht störrisch »janzen«, wenn die Sparren des Karrens jammernd kreischen bei der holperigen Fahrt über die jämmerlichen Almstraßen. Wie ein einziger anklagender Schrei tönt diese Akustik bäuerlichen Hausens gegen ein Zwängen über Gebühr, ein Überspannen mit äußerster Anstrengung. Und dieses harte Ringen hat den Bauernkörper zerlegt und zerreckt, hat in ihm die harmonische Schönheit des Gottesebenbildes verwischt und die Gestalt in die harten Umrißlinien der Arbeit gezeichnet. Diese Linien in ihrer herben, versteckten Schönheit zu sehen, hat erst die moderne Kunst uns wieder gelehrt. Auch bei anderen Ständen. Erst hat sie den Menschenleib zu zeichnen begonnen um das Gerüst seiner Arbeit, gleichsam von innen heraus, wie er sich im Laufe seines Strebens entwickelt hat, durchgearbeitet, gleichsam vergeistigt, vom Leid des Lebens verklärt. Es ist die Schönheit des Zweckes und das Stoffgerechte. Darum ist der Bauer erst schön bei der Arbeit.

Und so trägt auch sein Innenleben krause Züge. Denn in seine Anschauung von Welt und Leben sind neben den hellen Bildern, die die moderne Schule eingezeichnet hat, fest mit eingewebt alte Überlieferungen aus der Geschichte seines Standes. Wie sich in Gerät und Hausrat, in Gebrauch und Gewohnheit bei ihm manch. Altes bewahrt hat, so daß der Volkskundige oft betroffen steht vor stummen Zeugen uralten Volkstums, wo der Städter nur malerisch schmutzige Unhandlichkeit sieht, so steigen an der langen Kette der Überlieferung immer wieder alte Bilder auf aus längst vergangenen Tagen und haften halb unbewußt auch im helleren Lichte unserer Zeit. Man kann es zuweilen nachfühlen: ins Bauernauge und sein Gehirn zeichnet sich die Welt zunächst, wie sie im Rahmen der kleinen Stubenfenster erscheint, die schon im spärlichen Ausmaße andeuten, daß sie abschließen sollen von der Welt draußen und ihren weiten Zielen. Einen winzigen Ausschnitt nur vom Universum erschließt der Blick vom Ahorntisch der dämmerigen Stube: ein paar steile Äcker, einige Schirmlärchen, ein Flecklein Alm, vielleicht noch, wenn man sich bückt, etwas vom Himmel. Einfach und eindrucksvoll, wie aus einem alten Holzschnitt. Und so spiegelt sich im Sinnen des aufwachsenden Bauernkindes die Welt: im Walddunkel birgt sich die heilige Genoveva seines abgegriffenen Volksbüchels, in den Almwänden schürfen die »Venedigermandl« und auf den nächtlichen Sturmwolken braust das wilde Heer über den alten geduckten Hof. Das zerfallene Schloß im Tal draußen sagt ihm von Herrenrecht und Bauernfron. Dazu erzählt der alte Einleger Lexl, wie »ein seiniger Vorfahr« drunten im Schlosse halb zu Tode geprügelt worden, weil er einen Hirschen geschossen. Sein Vater noch hat in klarer Winternacht in der Tenne den letzten Wolf erschlagen. Das legt etwas Gedrücktes, Scheues übers Kindergemüt, und was von den Großen über die Zukunft des Standes gesprochen wird, macht es nicht froher.

Daher ist die Philosophie des Bauerntums vorwiegend Stoizismus. Vielleicht nicht aus ursprünglicher Veranlagung. Aber seit Jahrhunderten und eigentlich bis vor wenige Menschenalter waren die Wege, auf denen der Bauer sein Recht suchen mußte, verlegt von der Schloßmauer des Adeligen, vom Siegelbrief der Kirche, von der spitzigen Feder des Kanzleigewaltigen, vom Stockprügel des Rentmeisters, daß er lange laufen konnte bis an den Quell seines Rechtes, oft sein Leben lang. Daher erscheint der Bauer in den Landesgerichtsprotokollen, etwa der letzten drei Jahrhunderte, oft wie ein verzweifeltes Tier, ein Vogelfreier, der von Haus und Hof in die weiten Wälder entlief oder wohl selbst den Spieß auf die Schulter nahm. Das ist heute wohl gründlich anders geworden. Aber ein Niederschlag aus der langen Zeit der Abhängigkeit, nicht nur der rechtlichen, ist ihm bis heute geblieben. Er ist dem Fremden gegenüber mißtrauisch (leider oft mit Recht) und im übrigen von stoischer Geduld. »In Gottsnam!« heißt sein Geleitspruch im Unglück und »hoaßt halt hehobn« (herhalten) bei körperlichem Ungemach.

Doch über diese im Grunde trübe Weltanschauung fallen zuzeiten auch goldene Lichter. Das kann nicht anders sein in einem Stande, dessen Arbeit und Feierstunden eingetragen sind in den farbigen frischen Rahmen der weiten Gotteswelt. Es ist, als ob das stete Weben der Natur um ihn her im Werden und Vergehen, in Sonnenschein und Regenschauer, milde ausgleichend, fast möchte man sagen unbewußt künstlerisch auf seinen inneren Menschen wirkte. Und dann: die Kinderstuben werden nicht leicht leer, füllen sich immer wieder mit kleinen Rundköpfen, die unter unsäglichem Schmutz, der als Patina der Gesundheit gilt, aus blanken, lebfrischen Augen mit der unwiderstehlichen Macht des Kindes um Liebe und Sorge werben. Das erhält frisch am Werk und wirft manchen warmen Sonnenstrahl in die dunklen Stuben.

Gottlob ist ja das Glücksgefühl überhaupt etwas Relatives, ursprünglich von äußeren Verhältnissen Unabhängiges. Und gerade vom dunklen Grunde, von einem Leben harter Arbeit heben sich die kleinen Feste doppelt leuchtend ab, in der Vorfreude, diesem feinsten Zustand des Behagens, wie in der frohen Erfüllung. Vor allem beim jungen Volke. Sonnabendnacht, Ostern, die Fastnachtscherze in ihrer herben mittelalterlichen Fassung! Im Juchezer, der vom Hang ins schlafende Dörflein schallt, welch schwingendes, jauchzendes, hilfloses Glücksgefühl! Der Roßknecht, der im waldvergrabenen Almwinkel das schwere Blochholz Stamm für Stamm allein auf den Wagen gewälzt – eine oft verhängnisvolle Sisyphusarbeit –, mit Ketten zusammengereidelt und um steile Reihen, an jähen Abstürzen vorbei, ins Tal gesteuert hat, er verdankt diese Leistung einer Summe von Erfahrungen, die er zufrieden und pfiffig »seine Vorteil« nennt, und sitzt talaus seelenvergnügt zu oberst auf der langen Fuhre. Und der Jungknecht, der im sprühenden Novembernebel beim »Graßschnaitten« helljodelnd im höchsten Fichtenwipfel hackt, er muß einen Überschuß haben an quellfrischer Lebenslust. Wer sonst singt heute noch bei der Arbeit?

Und diese gehaltene Mäßigkeit zwischen Licht und Dunkel, zwischen Ernst und Scherz, sie zeigt sich beim Bauerntum auch auf anderen Gebieten, wo sie fast wie ein wohlabgewogenes künstlerisches Gesetz wirkt, als Stil. Ich denke dabei an bäuerliche Schmuckwirkung. Grell und schreiend gilt manchem als das Kennzeichen bäuerlichen Geschmackes. Ich habe es selten gesehen, wenigstens beim deutschen Bauer. Wer als Maßstab für Farbenwirkung stets nur die harmonischen Farbenakkorde der Natur um sich sieht, greift nicht so leicht fehl. Die Wahl der seidenen Kopftücher bei den Frauen, ein feines Perlgrau, ein Zimtbraun, ein gedämpftes sattes Rot, sie läßt oft auf unbewußt feinen Farbensinn schließen. Und die blutroten Röslein in der schwarzsamtenen Feiertagsweste des Mannes sind so sparsam verstreut, daß sie doppelt leuchtend vom dunklen Grunde brennen. Einen kleinen Knoten nur läßt das weinrote Halstuch von feinster alter Seide sehen zwischen dem umgeschlagenen Hemdkragen und der hochgeschlossenen Weste. Das sähe beinahe nach berechneter Schmuckwirkung aus, gilt aber natürlich nur für die alte Bauerntracht. Die ist bodenständig und daher künstlerisch. Was heute eine Nimmersatte, rücksichtslose Großindustrie an schlecht verstandenen Imitationen dem Bauer (und Städter) in die Hände spielt, ist Ramschware und hat mit dem Bauerntum nichts zu tun.

In diesem Gesetz von der Wirkung des Sparsamen ruht wohl auch die Wirkung des bäuerlichen Humors, wie ein feines Lächeln doppelt anzieht, wenn es um ein sonst ernstes Gesicht spielt, und die gutmütige Überlegenheit des Bauernwitzes ist Stil, ist Kultur, ein geruhiges Umschauen von der Höhe stiller Lebensweisheit. Ein paar Proben:

»Wie geht's der kranken Bäuerin?« fragt der Pfarrer den alten Hochbleamel nach der Messe am Kirchplatz. Der weiß, daß seine liebe treue Hauswirtin auf dem Wege der Genesung ist. Eben darum antwortet der Schalk fromm: »Wird s' wohl der Herrgott zu sich nehmen oder wer s' eppa kriagn wird.«

Der »singende Kaspar«, ein alter Staudenhacker und Waldläufer voll klingender Lieder, sitzt beim kühlen Trunk im Wirtsgarten und blinzelt nach dem nahen Kirchturme, der eben zur Ausbesserung einiger Schäden eingerüstet wird. »Hiaz wann sie den Turm um zwoa, drei Meter niedriga macheten und jeds Bierkrügel um an Finga höcher, droben kennat's koa Mensch und da herunt gab's groß aus.«

Dem alten Urberl wird nach der Kirche beim Platzwirt sein Leibessen, eingemachtes Kälbernes, vorgesetzt. Drei Fliegen schwimmen darinnen. »Jessas!« schreit die Kellnerin. »Drei Fliagn!« – »Ja, das is weiter a Jammer drum,« tröstet er milde, »san ja wohl noch gnua.«

Der alte Schulmeister von St. Jakob, ein weißhaariges Bauernkind, hat den kleinen Micherl zur verdienten Züchtigung schon übers Knie gelegt. »Net Haun, net Haun!« schreit der Delinquent in seiner Herzensangst. »Die Seel fallt außa.« – »Halt nur 's Maul fest zua,« rät gütig der Alte, »hinten werd' schon i wiahrn (wehren).« Und waltet ruhig seines Amtes.

Das war die alte Zeit. Und die geht nun zu Ende.

An einem stillen Sonntagnachmittag wandle ich durch die kleine Kirche zu Kainach. Im Gestühle tragen Messingplättchen die Hausnamen der Inhaber. Alte Namen, die schon den Urbaren des 15. Jahrhunderts lange bekannt waren, aus Zeiten, da es im Bauerntum noch keine Schreibnamen gab, Namen, die manchmal wohl bis ins Frührot der ersten Besiedlung hinaufreichen. Der »Schober im Licht«! Ich kenne ihn wohl, den gewaltigen Hof zu oberst unter der Gleinalpe, auf den der erste Sonnengruß fällt, wenn im Tal drunten noch die Dämmernebel wallen. So heißt's dort seit Jahrhunderten, aus Zeiten, da die Sprache noch reich war an einfachen farbigen Bildern. Und der »Kink (König) im Holz« heißt schon ein halbes Jahrtausend lang so. Ein tapferer Zaun»könig« muß es gewesen sein, der dort vor vielen hundert Jahren als erster den Urwald gerodet und sein Nest aufgezimmert hat mitten unter Bären und Wölfen. Und der »Lenz vom heiligen Wasser« wird nicht minder lang nach dem Brünnlein geheißen, das kühl und klar bei seinem Anwesen zu Tal rinnt und seit alter Zeit gerühmt wird als Heilwasser, besonders gegen Schäden der Augen. Ich lese weiter: »Der Bauer im Bühel«, »der Koch im Stein«, »der Schlack in der Eben« und »der Schlack auf der Alm«, »der Stumpf im Berg« und »der Stumpf im Dorf« usw.

Wie lange noch? Schon rückt ringsum ein Heer von grünen Speeren gegen die trutzigen alten Höfe. In zwei, drei Menschenaltern schon vielleicht versinken sie als letzte Inseln einer uralten Kultur im grünen Waldmeer. Daß sein Stand zugrunde geht, keine weitere Entwicklung hat, davon hat der Almbauer heute wohl selbst schon ein dumpfes Empfinden. Daß darin, ein großes hartes Gesetz der Entwicklung wirkt, ahnt er vielleicht. Wie sehr er selbst am Niedergange seines Standes Schuld trägt, das weiß er kaum, würde es auch nicht glauben. Und hat tausend Gründe dagegen, die ihm im einzelnen ja auch recht geben. Es ist ein müdes, stummes Untergehen, trotz allen hilfsbereiten Reden im Volkshause und in den landwirtschaftlichen Zeitungen. Reformen? Die kommen lange zu spät fürs alte treue Bauerntum.

»In Gottsnam!« –

Aus der Kinderzeit denke ich an ein Grimmsches Märchen: »Vom Hühnchen im Nußberge.« Als das am Tode lag, da lief das Hähnchen um Wasser zum Bronnen, der schickte es zur Braut um rote Seide; die Braut zum Weidenbaum um ihr Kränzlein. Und als das Hähnchen der Braut das Kränzlein, dem Born die rote Seide gebracht und dann heimeilte mit dem Wasser … »Wie es aber hinkam, war dieweil das Hühnchen erstickt und lag da tot und regte sich nicht mehr …

Und dann kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen sehr!« –