|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fronleichnam war's, das Fest der Kinder und der Blumen.

In Staub und Lärm und Gedränge war der Vormittag verrauscht. Nun wollte ich einen stillen Feiertagsgang tun nach der alten Feste Leonrod im grünen Seitentale der Teigitsch.

Im Schatten eines waldigen Höhenrückens führte mein Weg, und im Geleite zogen bald blasse Bilder aus der Kinderzeit, da die hohen Feste der Kirche den ersten Frührotschein künstlerischen Empfindens in die schlummernde Seele geworfen hatten. Was hat uns dieser Tag doch stets an zitternder Vorfreude gebracht, und der schwere Prunk seiner Feier schien uns wie mit Blumenketten an die Scholle geknüpft. In den cantus firmus des tantum ergo tönte Finkenruf und klingender Wachtelschlag, über den glitzernden Strahlenkranz der Monstranze hinaus leuchteten Ährenfelder und blühende Wiesenpracht, und über den schweren Weihrauchduft stieg der starke Erdgeruch der frischen Gräser und laubgrünen Maien.

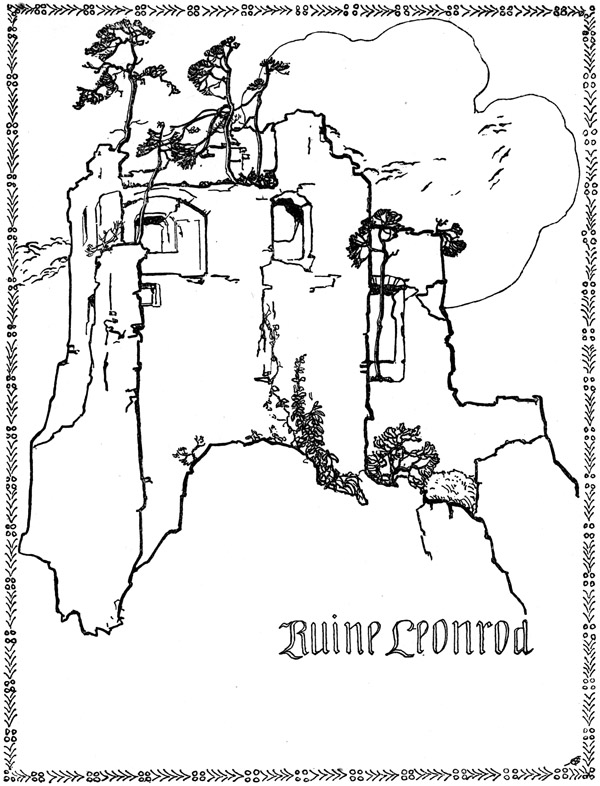

Nach einer Stunde halte ich Rast. Ein Waldschlag baut sich vor, hoch über dem Tale, und tief zu Füßen ragen aus dunklen Tannenlanzen die gelbgrauen Mauerzähne von Leonrod. Um die kleine Hochburg leuchtet junges Buchenlaub und der Schlehdorn stickt den silbernen Panther ins grünseidene Panier von Steier.

Heroben aber zittert die heiße Sommerluft über der bienendurchsummten Halde. Warm schlägt vom Boden auf der Duft von Tannennadeln und Lärchenrinden. Überm Tale ruft der Kuckuck.

Und von der leise aufatmenden Seele lösen sich stille, feine Stimmungen, den Blütenstaub der Stunde auf den leichten Flügeln – ein kleines Sommerlied, das die Mutter sang, ein flatterndes Mädchenkleid hinter Pfingstmorgenhecken, irgend ein köstliches Nichts, in dem aufleuchtend heiße, blutrote Jugend brennt. Und drüben überm sonnenstillen Forst verklingt's wie dunkler Waldhornruf, der die bestürzte Sehnsucht weckt nach der süßen Romantik der ersten Schülerzeit.

Bald bin ich drunten im engen Tale. Da hinein klingen keine Kirchenglocken, krachen keine Böller, und nur die schimmernde Pracht der Bergwiesen lobt ihren Schöpfer an seinem schönsten Feiertage. In leichten Wellen läuft das silbergraue junge Korn, wie verschlafen taumeln die Falter ins blütenbunte Feld, und wie verschlafen stehen auch die kleinen Bauernhöfe im Schatten der Obsthaine, mit dem feinen Duft von Langerweile, der nun einmal allem Guten auf Erden anhängt. Auf kühlem Anger ruhen da und dort Bauersleute, hemdärmelig, dämmern hin in der ganzen köstlichen Feiertagsmüdigkeit nach harter Wochenarbeit, lauschen fast unbewußt den Stimmen des Tales, dem Wasserrauschen vom Wehrschlag drüben, dem Rollen der Kugel auf der nahen Kegelbahn, einem zäh sich hinziehenden Zwiegesang zweier schilcherseliger Knechtlein.

Die Burg selbst erhebt sich auf mäßig hohem Steilhang über dem Tale. Auf engem Platze eine Fülle von Wehrbauten, die in ansteigendem Rundgange überleiten zum engen, steil aufstrebenden Hochschlosse. An den Ecken der Zwingermauern wachsen mächtige Rundtürme aus dem tiefen Burggraben, dräuen auf den Weg mit Schießscharten und Pechnasen. In wuchtigem Viereck sperrt der Torturm den Zugang zum innersten Burghof. Aus seinem gewölbten Boden gähnt eine finstere Zisterne. Der starke Verfall des Gemäuers hat die ursprünglich rein mittelalterliche Anlage etwas verwischt. Unter aufschießenden Haselnußstämmen, üppigem Waldrebengerank und saftigen Tannlingen bergen sich die Grundfesten. Auf rieselnden Schuttböden und hallenden Gewölben steigt die eigentliche kleine Hochburg frei ins Sonnenlicht. Das fällt heute breit in die kleinen Kammern und Gänge, in die tiefen Fensternischen und Erkeransätze. In einem kleinen Raum an der Ostseite, unterm Spitzbogenansatz der einstigen Wölbung, leuchtet es schwach auf, wie ein blasses Madonnenbild zwischen romanischen Säulen: die Burgkapelle. In einer kühlen Ecke des innersten Burghofes, noch halb überwölbt, schießt die Felswand des mächtigen Ziehbrunnens in erschreckende Tiefe. In weiten Spannungen dämmern die Keller.

Auf die Erbauer der uralten Feste fällt nur spärliches historisches Zwielicht. Es war das Edelgeschlecht derer von Leonrod und Krems. Obwohl dem steirischen Herrenstande zugehörig und blutsverwandt mit den Stadeckern (am Fuße des Schöckels), denen von Hohenwang-Landesere und den Stubenbergern, treten sie wenig hervor und sind in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts schon ausgestorben.

Nur auf einen von ihnen fällt helleres Licht, auf Herrn Otto von Krems und Leonrod, der zwischen 1197 und 1224 nachweisbar ist. Der erscheint öfters als Ministeriale im Gefolge des Babenberger Herzogs Leopold III. und hat manche Urkunde seines Landesherrn als Zeuge siegeln helfen, zugleich mit einem Herrand von Wildon, einem Ulrich von Stubenberg, einem Dietmar von Liechtenstein, dem Emmerberger und anderen vom steirischen und österreichischen Herrenstand. Jedenfalls hielt das Geschlecht mit den Burgen zu Krems und Leonrod die Schlüssel zum Kainach- und Teigitschtale in seiner Hand, zu den Straßen über die Stubalpe nach Kärnten und Obersteier. Die Lage der beiden Schlösser über Talsperren, an Zwangswechseln des damaligen Verkehrs spricht eine deutliche Sprache. Die Zeiten waren selten friedlich, und die Steintafel unterm Zinnenkranz des Kremser Bergfrieds mit der Umschrift: » Vide, cui fidas« (»sieh zu, wem du traust«) war ein stetes Memento für den scharfäugigen Turmwart. Und Herrn Ottos Burgvogt auf Leonrod » cognomine lupus« – mit dem Beinamen »der Wolf« – wird just nicht immer Traktätlein gelesen haben. Trug doch ein Waffenbruder von ihm, Ritter Wülfing von Graden, den kräftigen Spitznamen »der rosmort«. Weit verstreut lag Herrn Ottos Gut, und er wußte es kräftig zu mehren. Und so erinnerte er sich etwas spät, vielleicht erst im Angesichte von Gottes Richterstuhl, daß er Neugereute im Södingtale, Klostergut des Stiftes Rein, unter langwierigen Händeln, »wie ihm scheine, nicht ganz rechtmäßig« festgehalten habe, und gab sie erst, nachdem die Sache bis vor den apostolischen Stuhl gebracht worden war, als frommer Rittersmann mit frostigem Bedauern heraus. Dagegen hatte er vom Hochstifte Salzburg reiche Weinzehente zu eigen, im Kainachtale, zu Stallhofen, Ligistberg, Krottendorf, Klein-Geußfeld, und die kühlen Keller zu Leonrod bargen zuzeiten reichen Schilchersegen, dessen Herr Otto oft weit von seinem steirischen Stammsitze beim höfischen Würzewein liebevoll gedenken mochte.

Später kam Leonrod als Stift Lambrechtische Lehensfeste an die Herren von Leibnitz und an die mit ihnen versippten Ritter von Perneck. Mit der letzten Perneckerin an die Stubenberger. Im 16. Jahrhundert hatten es die Freiherren von Kainach (»und Leonrod«) inne, die 1629 um des Glaubens willen ihre grüne Heimat verlassen mußten und noch heute in den Rheinlanden in wechselnder Lebensstellung bestehen. Die Feste aber gedieh an das Stift Stainz, an Lankowitz, endlich an den Religionsfonds, und das Ende vom Liede war, daß ein Bauer um 50 Gulden die Ruine samt Wald erwarb. Sic transit gloria mundi! –

Und doch war Leonrod in all seiner engen Gedrücktheit noch ein stattlicher Herrensitz gegen das frühere »Alt-Leonrod«, eine halbe Stunde weiter »hinten« in einem Winkel des Teigitschtales.

Die Gegend hat dort in ihrer stillen Einsamkeit einen Zug ins Große. Auf jäher Felsklippe über der blauenden Waldschlucht, aus der gleichmäßig die Bergwasser rauschen, vergraben unter Buchenkronen, Edelkastanien und finsterem Nadelholz, träumen hier mächtige Mauertrümmer, das richtige Märchenschloß. Hier hielt vielleicht Herrn Ottos Burgmann »der Wolf« scharfe Vorpaß, lauerte luchsäugig über der falkenhohen Teigitschklamm aufs jenseitige Sträßlein, brach plötzlich zu Tal durch Buchenschatten und übers rauschende Wildwasser und kehrte wieder mit einigen Saumrossen, mit ein paar zerbläuten Stadtknechten. Die konnten dann im Faulturm bis zum Jüngsten Gericht auf eine fröhliche Urständ hoffen.

Noch heute ist's ein einsamer Winkel. Von den wenigen Siedlungen der steilen Waldhänge hat die nächstgelegene später der Burg Alt-Leonrod im Volksmunde den heutigen Namen gegeben. »Das Lippenjakl-Schloß«. Das klingt wie ein Kompromiß. Einfältige bäuerliche Zähigkeit hat sich übers verfallene Herrengut gebreitet, wie eine Zipfelhaube über einen rostzerfressenen Ritterhelm. Die trotzige Not des alten Burgstalles ist in der geduckten, geduldigen Armseligkeit des Bauernhofes aufgegangen, vielleicht allmählich, im langsamen Abbröckeln durch Jahrhunderte.

Eine schwarze Wetterwand ist mittlerweile jäh heraufgezogen, brausende Windstöße und finstere Regenschauer breiten für kurze Zeit um Burg und Wald die Schauer grauer Vorzeit. Doch bald zielen wieder goldene Sonnenpfeile aus der abziehenden Wolkenbank.

Der Höhenzug zurück am linken Teigitschufer erschließt aus dem ernsten Rahmen der Waldklamm entzückende Landschaftsbilder.

Weit liegt das Land in segenschwerer Sommerpracht. Schon leuchten hinter dünnen Regenwänden grüne Wiesen auf und bald lacht die Sonne wieder überm weiten Rund des Kainachtales. Daß sich doch einmal der Maler fände, auch für diese Gaue unserer Mittelsteiermark! Der stille Meister mit den hellen, treuen Augen, dem sie in Jahren der Bodenständigkeit zum frohen Lebensgut würden, der sie aushübe mit dem feinen Wurzelduft ihres alten Kulturbodens und sie so auf die Leinwand brächte. Auf den Höhen die schimmernden Kirchen und Kapellen aus der Jesuitenzeit, mit den Madonnen in Reifrock und Schnürleib, den pausbäckigen Jesugesichtlein unter den weitbauchigen Staatskronen. Und auf grünen Lehnen diese Gülthöfe des 17. Jahrhunderts, dicht verstreut im Lande, pappelumstanden, darauf einst der junge Briefadel des Landes, irgend ein Wolf Caspar oder Veit Georg, bei ländlichen Festen den Serenissimus spielte. Und diese Mühlen und Kleinschmieden unter uralten Linden und die Rebenhügel mit dem verschwimmenden Weitblick nach Süden zwischen winkenden Ranken und klappernden Windmühlen.

Noch faßt der sinkende Abend Hügel und Gründe in warmen Goldton, läßt die Farben von Flur und Feld scharf und satt gegeneinander stehen. Doch unten im Teigitschtale, wo der alte Weg durch heuduftschwere Matten führt, liegen die blauen Schatten der Nacht.

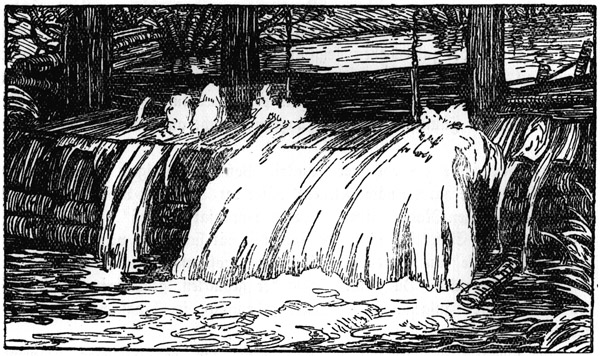

Ich eile zu Tal, nach Gaisfeld. O über die schäbige meckernde Schreiberseele des 17. Jahrhunderts, die einstens zum erstenmal dem alten »Geußfelt« – wo sich die Teigitsch in die Kainach ergießt – die Larve einer kleinkeuschlerischen Ziegenweide vorband! Uralt ist die stattliche Mühle am brausenden Wehrschlag, und eine Schenke dabei bot einst wie heute kühlen Trunk. Hier sammelt sich an schönen Sommersonntagen ein frohes Völklein aus Stadt und Land und badet, wenn es der Mutter Natur den Kleidersaum sattsam zertreten, die staubige Werktagsseele – oft etwas geräuschvoll – in ländlicher Sommerluft und Schilcher.

Nun ist's längst still geworden in dem kühlen Winkel. Alles Kleinliche zerfließt in der Dämmerung zu ruhigen Linien und großzügig dehnen sich wieder Wälder und Hügel, wie damals, als man 1066 das Gebiet der alten Pfarre Piber umgrenzte. Damals war der Hügel im Osten – »wo Dieter wohnt« –, die Dietenburg am Eingang ins Ligistertal, der östlichste Zipfel des weiten Gebietes.

Nun steigt der Mond auf über den dunklen Tannen – wo Dieter wohnt –, in silbernen Perlen erglänzen die sprühenden Wasser des Wehres und aus rubinrotem Kelche trinke ich die Minne Herrn Ottos von Leonrod mit Schilcher, der auf seinen einstigen Rieden gereift.