|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein stilles Wiesental liegt gebettet zwischen der Graden und der Kainach und ihren weiten, lebhaften Geländen. Etwas von der stilvollen Einsamkeit eines Wildparkes ist über seine Weidegründe gebreitet, die da und dort ein dunkler Waldkamm schneidet. Von den höheren Berghängen sieht die bunte Kleinkultur bäuerlichen Besitzes munter herab auf den feudalen Boden. Hier ist die Einsamkeit Selbstzweck: die weiten Grasböden sind der Tummelplatz für den edlen Pferdeschlag, der seit länger als hundert Jahren im Staatsgestüt zu Piber gezogen wird.

Daß die Wiesen am Fuße des Berghügels ehedem eine Folge mächtiger Teiche gewesen, führt zurück in die Zeiten, da die alte Propstei Piber den Mönchen von St. Lambrecht zu eigen war und mit ihrer reichen Fischweid die zahlreichen Fasttage trostreich linderte. Beiden aber, den Gottesleuten wie den Kriegern, dient seit mehr als zwei Jahrhunderten das Schloß auf dem niederen Hügel des Talgrundes.

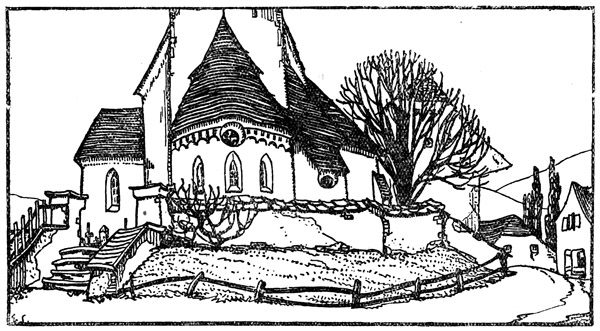

Das ragt breit aus schwarzdunklen Parkfichten, deren unterste Äste den Rasen fegen, als mächtiger Vierkantbau in der vollen, langweiligen Würde des 18. Jahrhunderts. In seinen grün übersponnenen Säulenhof leitet ein schlichtes Barockportal, das die näheren Daten der Erbauung in einem für unsere Zeit etwas umständlichen Akrostichon in Hexametern meldet. Die weiten Ställe, Scheunen und Reitbahnen des Gestütes aber lagern sich im Halbkreis um die flache Kuppe, die die altehrwürdige Kirche krönt, mit wuchtigem Turm und feiner romanischer Apsis. Als Schluß der ganzen Baugruppe hebt sich der alte Propsthof, im heutigen Kirchenwirtshaus verlarvt, steilgiebelig und engwinklig wie ein trutziges Festlein der Dürerzeit in den blauenden Himmel und die ziehenden Wolken.

Es gewährt einen stillen Reiz, das Nebeneinander der Bauten von heute ins zeitliche Nacheinander aufzulösen und die einzelnen Schichten wieder abzutragen bis auf das feste Blockholzkirchlein des elften Jahrhunderts, das, fast bis an die Mauern umfangen vom finsteren Urwald, damals der kulturelle Mittelpunkt war für ein weites, wildtrotziges Hinterland. Denn schon 1066 wird die Kirche zuerst genannt, als Markwart von Eppenstein, Herzog von Kärnten, vom Erzbischof Gebhart von Salzburg die Begabung mehrerer in seinem weiten Eigengau liegender Kirchen mit pfarrlichen Rechten erlangt, wie sie sonst nur den vom Bischof selbst eingesetzten Pfarrherren zustanden, mit dem Banne, der geistlichen Rechtsprechung, mit dem Rechte zu taufen und zu begraben, und dem ganzen geistlichen Regiment über alle Freien und Hörigen, die dort zwischen Primaresburg, Dietenburg und Perau (bei Stallhofen) wohnten. Aus den Urkundenzeugen leuchtet dabei eine Pracht der Namen auf, die uns heute gar wehmütig anmutet: Friedrich, Markwart, Luiholt, Perthold, Meginhart, Heriman, Engelbrecht, Anso, Wolfram, Herrant, Hartnit, Grimolt.

Es gab der Pfarre einen gewaltigen Umkreis und steigende Bedeutung, seit Markwarts Sohn Heinrich 1103 sein Gut im Pibertale mit der Pfarre zu St. Andrä in Piber und der Kirche St. Margareten in Voitsberg dem neugegründeten Kloster des heiligen Lambert schenkte, »mit dem dicken Wald, der gemeinhin Forst genannt wird, mit all dem Nutzen, den er trägt, mit Jagd und Honig und dem Fell der Marder und den Forstknechten, die Förster genannt werden, und dem Fluß Kainach mit allen Zugehörungen, mit Fischwaid und Bibergejaid und dem Weiler Söding, in dem Dieter wohnt, und dem Stallhof Zedernitz mit aller Zugehörung und den Weingärten, den oder und den untern«. Kleintierfelle und Honig werden des öfteren in Urkunden des Mittelalters eigens genannt, denn Pelzwerk war viel gebraucht zu Futter und Verbrämungen an Wams und Mantel, und der Honig wird als Vorläufer des Zuckers allgemein begehrt.

1174 verleiht Kaiser Friedrich der Rotbart dem Stifte St. Lambrecht das Baurecht auf alle Gattungen Metalle und namentlich auf Kupfer im Pibertale, wobei wir unter Pibertal wohl das obere Kainachtal im ganzen bis auf die Höhen der Stub- und Gleinalpe zu verstehen haben, deren Bergsegen in den folgenden Jahrhunderten reichen Zuspruch fand.

Daher war der Umkreis der Mutterpfarre zu Piber, wie schon früher erwähnt, sehr ausgedehnt. Sie gebot über einunddreißig Ortschaften. Stallhofen und Ligist lagen in ihrem Bereiche und nach Westen und nach Norden erstreckte sich ihr weites Hinterland bis auf die Höhen der Almen. Das gab sicher eine schwere Fülle von geistlicher Arbeit und weltlicher Sorge, die am Orte selbst einen wichtigen, tatkräftigen Mann brauchten. Das war auch sicher jener Meister Gerold, der für die Zeit von 1216 bis 1233 als Pfarrherr zu Piber bezeugt ist, 1220 in Geschäften des Stiftes nach Rom reiste und in manchen schwierigen Händeln seiner Zeit als Schiedsrichter erbeten wird. Von ihm stammt wohl auch der Umbau der Kirche im romanischen Stile, wie er der wachsenden Bedeutung des Sprengels entsprach. Das der Apsis vorgelegte Chorquadrat, über dem sich der Turm erhebt, diente damals als bevorzugter Raum für die engeren Stiftsangehörigen. Eine Lambrechter Nachricht meldet, daß schon im zwölften Jahrhundert ein Konvent von zwölf Brüdern zu Piber bestanden habe, von denen die meisten wohl nur den wirtschaftlichen Arbeiten des Stiftes gewidmet waren. Dabei hatte die eigentliche Kirchenhalle zuerst eine flache Decke. Erst mit der Zeit der Spätgotik nahm man zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Einwölbung im Spitzbogen vor, ohne daß die Zierrippen des Netzgewölbes aus gebranntem Ton konstruktive Voraussetzungen hätten.

Nur für den ersten Augenblick erscheint uns heute die Lage der Kirche bei ihrer einstigen Bedeutung, halb versteckt im grünen Walddunkel in einem kleinen Nebentale, etwas verwunderlich; denn hinter sich die weiten Hochwälder der weiten Stubalpenberge, vor sich das betriebsame Kainachtal mit Dörfern, Kirchen und Schlössern, war der Platz auf grüner Talstufe nicht übel gewählt. Zudem liefen seit uralter Zeit in beiden Seitentälern viel begangene Wege über die Alpen nach dem Murboden zum Mutterhaus des heiligen Lambrecht und nach Judenburg, das damals als Handelsmetropole von einer Bedeutung war, die wir uns heute wohl nicht gut vorstellen können. So war die Waldeinsamkeit mehr freiwillig und konnte jederzeit mit der freien Luft der Heerstraße vertauscht werden.

Von weiteren Pfarrern zu Piber ist uns in urkundlichen Nachweisen nicht allzuviel erhalten. Doch wurde die Pfründe, entsprechend ihrem hohen Werte als Haupt- und Mutterpfarre, sicher stets nur an besonders verdiente und erprobte Diener der Kirche verliehen.

Und da taucht das blasse Bild eines unglückseligen Mannes auf, Ulrichs III., Bischofs von Seckau.

Ein gebannter Bischof war gerade keine seltene Erscheinung in den Zeiten des Mittelalters, aber des Seckauers Schicksal ist weit übers rein Menschliche hinaus eng verknüpft mit den bedeutsamsten Ereignissen österreichischer Geschichte. Es war die Zeit, da nach des letzten Babenbergers, Friedrichs des Streitbaren, Tode jene Parteikämpfe einsetzten, die den Aufstieg des glänzenden Ottokar begleiteten. Und der Streit um das Salzburger Erzbistum war die Klippe, an der des einfachen Landbischofs Lebensschifflein immer wieder zerschellte. Die Rollen waren auch zu ungleich. Auf der einen Seite der Erwählte von Salzburg, Philipp von Sponheim, der jüngere Sohn des Kärntner Herzogs Bernhart, mehr harter Kriegsheld als Gottesmann, eine wilde, stolze Herrennatur, der lieber im Harnisch ritt und sich die Priesterweihe nur widerwillig hatte gefallen lassen. Und auf der anderen Seite Ulrich, der einstige Schreiber, dann Protonotar des letzten Babenbergers, endlich Bischof von Seckau, ein schüchterner, stets unentschlossener Mann von schlichtem Herkommen. Ein tüchtiger Theologe und fürsorglicher Seelenhirt, aber hilflos im gewaltigen Wirbel der Zeit, der auch dem Stärksten die Entscheidung oft schwer machte. Da ward denn immer wieder Piber das stille Asyl für den Vielgeplagten, ob er von Rom kommend, nach der Verpfändung Pettaus an die Ungarn als Gebannter dort einzog oder aus Salzburg fliehend wieder einmal im stillen Pfarrhof Ruhe suchte. Und als er wieder einmal den Flug ins Weite versuchte und verkleidet über die Alpen stieg, erkannten doch Admonter Klosterleute unterm geringen Habit den Bischof. Der Salzburger Ministeriale Heinrich von Rottenmann jagte ihm nach, fing ihn, und eingetürmt im Felsenschlosse Wolkenstein konnte er, ein Pechvogel der Weltgeschichte, viele Wochen über die Unbeständigkeit seines Glückes nachdenken. Von Piber aus schreibt er denn auch im Winter 1265 nach Rom, man möge ihn der kummervollen, nie erstrebten Würden des Erzbistums ledig sprechen, und erreicht mit der Aufhebung der Exkommunikation seine endgültige Bestätigung im Bistum Seckau und als Pfarrer zu Piber. Nicht unangefochten auch auf dieser letzten Station seiner irdischen Pilgerfahrt, vom Schlagfluß gelähmt und der Sprache beraubt, alt und hilflos, tauschte er endlich seine unglückselige Rolle in der Welt gegen den Kirchhoffrieden zu Piber.

Wir kennen kein Bild des alten Schlosses oder Propsthofes aus jenen früheren Tagen. Er fand seine erste Darstellung in »Vischers Schlösserbuch« von 1683 und erscheint vielleicht in seiner kleineren Hälfte im heutigen Kirchenwirtshause noch gut erhalten, wenngleich die bodenfesten Rundtürme und gezackten Wehrmauern um den Zwinger schon längst unter blühenden Gärten versunken sind. Aber selbst bei den bescheidensten Lebensgewohnheiten Ulrichs, bei der strengsten Einschränkung auf die unmittelbarste Umgebung können wir uns sein Leben daselbst nur schwer vorstellen und müssen die Blicke einengen auf die ganze bäuerliche Anspruchslosigkeit des Mittelalters, wo oft ein Troß von über hundert Mann in einem kleinen Dorfe Gerichtstag hielt.

Eine gute halbe Stunde Weges talabwärts ragten die Türme von Voitsberg über die Ringmauern eines gar ansehnlichen, festen Stadtwesens zu Füßen der herzoglichen Burg. Droben aber waltete in stiller Zurückgezogenheit und ganz der Erziehung ihrer Kinder gewidmet Herzogin Gertrudis, die Enkelin des letzten Babenbergers. Der Bischof und die Herzogin, verschlagen von den wilden Wogen der Zeit ins stille Kainachtal, waren gerade nicht die Hauptpersonen in den gewaltigen Kämpfen der Interregnumszeit, aber vielgebrauchte Werkzeuge im wogenden Streit um die Macht. Sie leuchten im knappen Rahmen ihrer Umgebung wie ein flüchtiges Augenblicksbild des Mittelalters auf. In der engen Propstei, vor dem dunkelnden Walde, auf dem winterlich kahlen Burgberg über dem Landstädtchen Voitsberg – denn im Sommer weilte die Herzogin zu Judenburg – konnten sie beide nachsinnen über die Wechselfälle des Lebens mit jener gleichmütigen Ergebenheit, in der Herrscher des Mittelalters ihr Schicksal so oft ertragen mußten.

Dem Schlosse schräg gegenüber liegt am anderen Talhange der Fohlenhof Grub, mit Stall und Scheuer, reinlich und nüchtern, ohne jedes historische Fältchen im herkömmlichen gelben Gesicht. Und doch wird er schon 1473 als Edelmannsitz genannt, den die Ritter von Hollenegk vom Stifte St. Lambrecht zu Lehen trugen. Ein kleines, zweistöckiges Schlössel ohne architektonische Gliederung, ohne Wehrbauten bis auf die hohe, krenelierte Ringmauer und den Graben davor, ein »gemauertes Stöckhel« (wenigstens nach dem Bilde von 1683), wie solcher viele weit verstreut im Lande lagen.

1448, am Sonntag vor Lätare, stellt hier Andrä von Hollenegk der Ältere für sich und seine Leibeserben eine Messestiftung in der Kirche zu Piber und in der Kapelle zu Grub aus. Er hatte als tapferer Kriegsmann im Geleit seines Landesherrn manche Fahrt getan. Nun saß er auf Grub, das dem weiten Streubesitz der Hollenegker im Kainachtal als Verwaltungskern diente, und wollte sich durch eine fromme Stiftung eine Stufe zum Himmel bauen. Etwas trübselig beginnt er: »Da ich betrachtet und für mich genommen hab das unstet und wandelbare Leben, und daß dem Menschen zur Heilwärtigkeit seiner Sell nichts nachfolget, dann was er hier in dieser Welt an guten Werken gewirkt …« und bestimmt nun mit Willen des Abtes Heinrich von St. Lambrecht, des Konvents, und des Konrad von Kainach, Pfarrers zu Piber, Güter und Untertanen im Pibertal und auf der Gößnitz usw., damit der Pfarrer durch einen Kaplan alle Tage am St.-Johannes-Altar der Kirche eine Messe lesen lasse und dreimal in der Woche in der Kapelle zu Grub. Dafür soll der Kaplan acht Pfund Pfennige erhalten auf einen ehrbaren Tisch und Schlaftrunk. Zu Quatember aber soll eine Seelenmesse gesungen werden vor aufgerichteter Bahre mit zwölf »brinnenden Steckkerzen« und zu Allerheiligen sollten dazu noch vier arme Leute mit Rock und Gugl von Lodentuch und brennenden Kerzen um die Bahre stehen. Der Priester aber soll sich vor dem Offertorium umdrehen und soll bitten für alle Hollenegker, die lebendigen und die toten.

Ein Bild des scheidenden Mittelalters voll mildtätiger Frömmigkeit.

Wenige Jahrzehnte darauf kam das kleine Schloß an die Saurau und hatte bald einen berühmten Gast in seinen Mauern zu begrüßen. Es war Herr Siegmund von Herberstein, der große Reisende und Geograph des 16. Jahrhunderts, der eigentliche Entdecker Rußlands, der im Dienste von vier Kaisern wohl die meisten Tage seines Lebens im Sattel gesessen und die Geschäfte seiner Herren auf Reichstagen und anderen Handlungen zu vertreten hatte. 1521 war er auf dem Reichstag zu Worms mit Luther bekannt geworden. Im Herbst 1522 war er von dem Bundestag zu Nördlingen verritten und über Augsburg, München, Salzburg, Radstatt, die Rottenmanner Tauern, Weißkirchen und die Stubalpe »gegen Grueb geritten, allda ich Hochzeit und mein Beyschlaff gehalten hab und dann den Weg auf Grätz und nachher Neustadt genommen«, schreibt er in sein Tagebuch.

Auf Grub also hatte er Helenen, die Tochter des Wilhelm von Graswein, Witwe Wolfs von Saurau, heimgeführt. Eine Vernunftehe war's gewesen, denn die steten diplomatischen Sendungen des Gatten ließen ihn nur zuweilen auf wenige Wochen bei seiner Ehewirtin zu Gaste sein. Sie ist auch kinderlos geblieben und das kurz vorher entdeckte Quajakholz hat ihm ebensowenig wie seinem Leidensgenossen Ulrich von Hutten dauernde Heilung von der damaligen Modekrankheit gebracht.

Und wie sich damals seine Fäden spannen vom Reichstag zu Worms bis zum winzigen Edelmannsitz im Kainachtale, so liefen weit früher schon viel begangene Wege über heute einsame Höhen an ihm vorbei. Die vorspringende Warte des »Heiligen Berges« über dem Zusammenfluß der Graden und Kainach war wohl eine Kultusstätte schon in vorrömischer Zeit, und Funde bei Grub lassen auf einen uralten Weg schließen, der, am nördlichen Talrande ansteigend, über Piberegg bis an die Südflanke der Gleinalpe lief, nach dem viel benützten Römersteinbruch im Oswaldgraben und hinüber ins Murtal nach St. Margareten bei Knittelfeld. Es gibt nicht leicht etwas Einsameres als diesen Hof am Hügel über dem ehemaligen Talrund, niedersehend auf den bedächtigen Jahrlauf des Ackerbaues und die »Remise« am Rand des einstigen großen Teiches, in der vor mehr als hundert Jahren noch der letzte Biber gehegt wurde.

Nur zuzeiten ging es etwas lebhafter zu, so etwa, wenn der Prälat von Sankt Lambrecht über die Alm gekommen war »auf groben Wegen«, wie der Chronist klagt, so daß auf dem alten Plattenweg am Buchwald entlang Ochsen die Kutsche ziehen mußten.

Heute ist es nicht recht geheuer im »Gespensterstall« zu Grub. Da glüht manchmal aus einem Fenster nächtlicherweile ein rotes Licht wie ein böses Auge durchs dunkle Tal, dann wieder ruft ein geheimnisvolles Glöcklein zum Versehgang nach dem heiligen Berg, und wer Glück und starke Nerven hat, kann wohl einmal nächtens eine ganze Gemeinde vor Grub knieen sehen, stumm betend – aber alle ohne Kopf.

Seit mehr als hundert Jahren hat nun Piber der Pferdezucht des Staates mit wechselndem Erfolge gedient, bis sich in neuerer Zeit im wesentlichen das kostbare Pferdematerial von Radautz in einer züchterisch und klimatisch bedingten Nebenlinie vorzüglich durchsetzte.

Die Stürme der neuesten Zeitgeschichte haben auch das Gefüge des alten Staatsgutes zerrieben. Nicht mehr wecken im sinkenden Abendlicht altösterreichische Trompetensignale vom Schloßhügel das Echo im schlafenden Wald, und Kelten, Römer, die Gottesleute von St. Lambrecht und manch grauer Csikos aus der Ukraine, sie schlafen ruhig unterm grünen Rasen von Piber.

Der Politiker von heute möge dem Kulturhistoriker von gestern verzeihen, wenn er ihrer nicht ohne stille Wehmut gedenkt.