|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf grünem Bühel eine doppelte Häuserzeile an breiter Straße hügelan gereiht, zu Füßen die Kirche und zu Häupten das wehrende Schloß, das Ganze in weitem Schwunge umfangen und überhöht von den waldgrünen Kämmen des Radl und der Koralpenvorberge, so zeigt sich heute Eibiswald. Und zwischen Kirche und Schloß, diesen beiden Polen alter Herrengewalt, hat sich im Laufe der Jahrhunderte ein betriebsames Bürgertum schlicht und recht eingebaut. Doch haben von seinen Wohnstätten die Stürme der Zeiten und verheerende Brände längst jegliche Spur alttraulichen Edelrostes gefegt. Keine dämmerigen Lauben, keine kellerkühlen Torhallen gemahnen an Handel und Wandel früherer Tage und etwas nüchtern stehen die Häuser zu beiden Seiten der Straße, die sich im oberen Marktbereiche nach Art zahlreicher steirischer Orte zum langgestreckten Platze weitet. Auch die Kirche ist heute ein nackter, schmuckloser Bau mit gradlinig aus der Mauer geschnittenen Fenstern und geschnörkeltem Turmhelm und kein seltsam Bildwerk aus Urväterzeit kündet in ihrem Innern von dem hohen Alter des Gotteshauses, das »Maria im Dorn« (und noch früher »Maria im Stein«?) zubenannt, schon im Jahre 1170 als » sancta Maria sub confinio montis Raedelach« – am Radelberge – der Mutterkirche zu Leibnitz bestätigt wird. Ebenso betrübend kahl steht heute das Schloß über dem Markte. In dem weißgetünchten Mauerblock im Stile der Gülthöfe aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mahnt uns nichts mehr an die wehrhafte Feste, das »hows Ibanswald«, die am Cäcilientage im Jahre des Heils 1294 der Wildonier Hartnid von seinem herzoglichen Gegner Albrecht I. zu Lehen nehmen mußte, als kargen Ersatz für sein Stammschloß im freien Murtale und die Einkünfte des Landgerichtes Wildon. Damals mag Eibiswald festliche und stürmische Tage gesehen haben, denn Hartnid war ein gewaltiger Herr, dem im Saus und Braus jener kaiserlosen Zeit das Gold nur zu leicht durch die Finger rollte. Singt doch der steirische Reimchronist Ottokar von ihm: »– und hätte er den Hort des Königs von Frankreich besessen, er hätte ihn verzehrt.« So recht ein Kind jener eisernen, fehdeumbrausten Zeit, war er wohl einer der Wehrhaftesten im Kreise der mißvergnügten steirischen Edelherren, der neben dem großen allgemeinen Ziele, der Bestätigung der steirischen Landeshandfeste durch Albrecht, nie seines stets leeren Beutels vergaß und mit harter Faust zugriff, ihn an Kirchen- und Klostergut zu füllen.

Doch nicht davon will ich heute erzählen, sondern von jenen frühen Tagen, da ein längst untergegangenes Volk noch lebhaft und aufrecht durch die Täler der Saggau, Sulm und Laßnitz schritt, ein Volk, das heute nur mehr aus seines grünen Totenhügeln – »Heidengräber« nennt sie scheu der Bauer – bedeutsam zu uns spricht, von dem aber doch manch kleine Sonderheit in Gebrauch und Gerät des steirischen Bauerntums sich wundersam erhalten hat bis in unsere Tage. Kelten waren es, die Noriker, welche die Urbevölkerung niederzwangen und dann gemeinsam mit ihr als Jäger und Fischer, als Viehzüchter und Ackerbauer jene Täler bis weit an den Fuß der grünen Almen besiedelten. Ziemlich dicht war dabei der Gau bewohnt; schon wird ein Saumpfad über den Radl als uralter Verbindungsweg zwischen dem Drautale und den Tälern der Saggau, Sulm und Laßnitz begangen. Auf ihm brachten etruskische Händler Waffen und kärglichen Schmuck ins rohgezimmerte Blockhaus, das von grüner Hügelrodung ins Tal sah. Und wenn wir auf einem Römerstein im nahen Mahrenberg den Namen Brogimarus lesen, so grüßen wir vielleicht unbewußt im heutigen Tiroler Familiennamen Prarmarer einen späten Sproß aus uralt keltischem Blute. Als stille Zeugen jener längst entschwundenen Vorzeit finden sich auf dem weiten Plane des Saggau- und Sulmtales noch viele – weit über tausend – Hügelgräber (Tumuli) aus vorrömischer oder römischer Zeit, die, flußabwärts an Zahl wachsend, endlich in der Purgstaller Nekropole, im Winkel zwischen Saggau und Sulm, zu einem förmlichen »heiligen Berg« sich schließen, wo auf etwa fünf Quadratkilometer Fläche deren über sechshundert stehen.

Diese Hügel nun tragen nach Anlage und Inhalt den Charakter der Gräber aus der Hallstätter Periode oder ersten Eisenzeit. Um ihre teilweise Erschließung haben sich schon in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts Pratobevera und Weinhold, später Professor Gurlitt und Berghauptmann Radimsky reichlich Verdienste erworben. Und was sie an Schwertern und Streitbeilen, an Pferdetrensen und Lanzenspitzen, an Gewandnadeln und weitbauchigen Urnen bargen, das zählt heute zu den wertvollsten Schätzen der steiermärkischen Altertumssammlung im Joanneum.

Drei einfache Baureste in der Nähe Eibiswalds sollen nach Radimsky noch jener Zeit angehören. Das »Pfaffenkroaner Waldschloß« in der Gemeinde Haselbach bei Eibiswald bildet einen kuppelförmigen Erdbau von sechzig Meter Durchmesser, dem ein rechteckiger Vorbau vorgelagert ist. Die Bauern erzählen, daß dort die alten »Lateiner« (vergl. das nahegelegene »Lateindorf«, »Lateinberg«) ein Schloß besessen hätten. Eine mit Steinen umfaßte Wasserlache in der Nähe heißt noch heute der Schloßbrunnen. Ein zweiter uralter Erdbau, der »Beißerschloßkogel«, ein mächtiger, umwallter Tumulus von etwa sechzehn Meter Länge, liegt hoch in den grünen Vorbergen des Radl in der Gemeinde Wuggitz. Unweit von ihm ließ eine spätere Zeit ein gar heimliches Schilcherkellerlein erstehen. Da gibt's ein behagliches Rasten in goldklarer Herbsteszeit; und wenn der Blick durch den gründämmernden Vorhang aus nickenden Weinreben gegen Osten schweift, so grüßen ihn von weitem her die sonnigen Hänge des weingesegneten Sausals mit dem Demmerkogel, mit schimmernden Weingartenhäusern und Kapellen und schwer wird's dem sinnenden Geiste, aus dieser freundlichen Landschaft wieder die » dulces valles de Susil« erstehen zu lassen, jenes finstere Waldgebirge, in dem die Salzburger Hochstiftsleute im zehnten Jahrhundert auf Bär und Eber jagten.

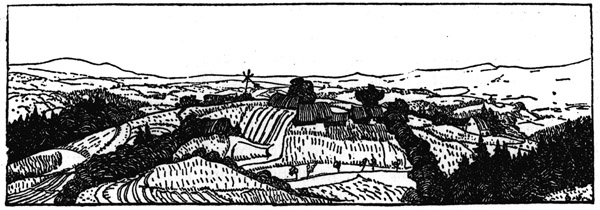

Der dritte und letzte Ort endlich mit deutlichen Resten alter Bauwerke ist der »Turnbauerkogel« bei Eibiswald, ein Luginsland von entzückender Fernsicht über die blauenden Hügel und Täler der Mittelsteiermark. Er erscheint als mächtiger, doppelt umwallter Tumulus von dreiundzwanzig Meter Durchmesser, der seinen äußeren Wallkranz um etwa fünfzehn Meter überragt. Von ihm führt ein etwa dreihundert Meter langer Grat zu einem zweiten, kleineren Hügel, in dem der begeisterte Altertumsfreund Berghauptmann Radimsky, dessen Angaben ich hier folge, weitere Mauerreste freigelegt hat. Auch um den Turnbauerkogel webt der Sagenschatz des Landvolkes manche Legende. Während die einen ihn als Bollwerk in der Türkennot loben, deuten ihn die anderen als erste Kirchenstätte für die junge christliche Gemeinde Eibiswald und kommen so seiner wahrscheinlichsten Eigenschaft als vorchristlichem Opferplatze einigermaßen nahe. Es sollte, so erzählen sie – und man vergleiche damit zahlreiche andere Kirchensagen – auf dieser sonnigen Warte das erste Gotteshaus der Umgebung erstehen. Doch was die Werksleute tagsüber am Bau schufen, das riß des Nachts der Teufel immer wieder nieder. Da spannte man zwei junge, »ungelernte« Stiere ins Joch und ließ sie blindlings talab stürmen. In einem wilden Dornbusch verfingen sie sich endlich matt und müde mit den Hörnern und dort begann man die Kirche zu bauen. Und als man den Grund aushob, fand man unter dem Wurzelwerk eines Wildrosenstrauches in kühler Erde ein Fäßlein eines gar köstlichen goldklaren Weines, das spanndicken Weinsteinbelag an den Wänden aufwies. Die Kirche aber wurde »Maria im Dom« genannt.

Seither hat aber die archäologische Durchforschung der Steiermark zu Ergebnissen geführt, die Radimskys Schlüsse nicht mehr gelten lassen. Wir danken sie dem ausgezeichneten Landesarchäologen der Steiermark, Dr. Walter Schmid. Er erblickt im Beißerschloßkogel wie besonders im Turnbauerkogel die Reste von sogenannten »Hausbergen«, von frühmittelalterlichen Befestigungen einfachster Form, die im wesentlichen aus einem rechteckigen oder runden Holzturm über steinernen Grundfesten mit vorgelegtem Wall und Pallisadenzaun bestanden. Holzböden schieden die Türme in mehrere Stockwerke und eine Stiege oder Leiter im Inneren diente dem Zugange. Die Hausberge knüpfen an fränkisch-normannische Burganlagen an und treten im neunten und zehnten Jahrhundert immer häufiger auf. Sie dienten wohl der bäuerlichen Bevölkerung als Fliehburgen in Zeiten feindlicher Überfälle, vor allem beim Ungarneinfall. Daß sie sich häufig im Zuge ehemaliger Römerstraßen finden, vielleicht als späte Nachfolger einstiger Warttürme, ist für manche nachgewiesen und könnte auch für den Turnbauerkogel gar wohl zutreffen.

Denn als die Römer kamen und Vespasian in der Nähe des heutigen Leibnitz Solva gründete, da erstand damit ein wichtiger Handels- und Waffenplatz an der verkehrsreichen Murstraße. Die Tumuli aus römischer Zeit bilden die überwiegende Mehrzahl im unteren Saggaulaufe und im Sulmtale. Was sich bisher in ihnen an Münzen und Fibeln, an Glaskrüglein und Urnen fand, entspricht ganz dem Stande der römischen Provinzialkultur für Norikum. Doch während man in Solva längst die Erzeugnisse der spezifisch römischen Töpferei aus terra sigillata kannte, formte man im Hinterlande noch die Tongeräte aus freier Hand und ahmte wohl auch – ein Zeichen schüchternen Unternehmungsgeistes – die Merkmale der Drehscheibentechnik mit den Fingernägeln nach. Damals kam der alte Verbindungsweg von Leibnitz über den Radl ins Drautal wieder zu Ehren. Auf ihm zog der braune Legionär und der römische Händler, der ins Jauntal wollte, nach Iuenna und weiter, nach dem stolzen, blühenden Virunum auf dem Zollfelde. Radimsky fand Reste der Straße in der Gemeinde Jagernegg bei Wies. Nach ihm führte sie als »Kärntnerweg« ( via Carinthiaca) von dort aus über Aug nach Pitschgauegg ins Saggautal und weiter über den Radl ins Drautal.

Der Zahl nach bestand damals die Bevölkerung des Gaues wohl noch überwiegend aus Siedlern keltischen Blutes, wenn auch in den Tälern der römische Einfluß überwog, und blieb im allgemeinen ziemlich unbelästigt in Besitz und Lebensführung. Sie nahm dabei im zähen Beharren am Althergebrachten nur langsam und zögernd von der römischen Provinzialkultur auf, was ihrem einfachen Sinne eben erstrebenswert erschien. So vollzog sich die Vermischung keltischen und römischen Blutes ziemlich friedlich; doch wurde die Bevölkerung durch die Soldatenaushebungen der letzten römischen Kaiserzeit und durch den immer empfindlicher wachsenden Steuerdruck wohl allgemach stark gelichtet, bis die alte Ordnung der Dinge in den Stürmen der Völkerwanderung bald ein schlimmes Ende nahm.