|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

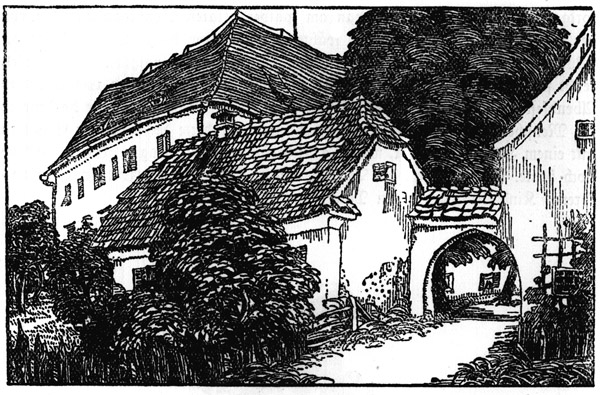

Im Anfang war die Straße. Zog recht und schlecht vom Leibnitzer Felde, wo über farbigem Römerschutt sich das Slawendorf Lippnizza-Ziup eingemergelt hatte, durch das lachende Sulm- und Saggautal über die Paßhöhe des Radl ins Drautal und nach Kärnten. Waldschattiger als heute, denn in den Schluchten des Sausals, den »süßen Tälern«, stand finsterer Tann und die Salzburger Hochstiftsleute hatten Mühe, sich darin nicht zu verlaufen, wenn sie auf Bären und Wildschweine pürschten. Wo aber die Straße am Fuße des Radl anzusteigen begann, lag auf altem Königsboden die kleine Feste Eibiswald. Keine ragende Pfalz, kein drohendes Adlernest auf schwindelnder Klippe, nur ein festes Haus für Amt und Landgericht, breitmächtig und steinern erhoben überm Holzgedach der Eigenleute, mit zwei festen Rundtürmen und einem tiefen Graben vor der Zwingermauer.

Die aber als Schaffer und Amtleute des Landesherrn und später der mächtigen Wildonier auf dem Schlosse geboten – »Alram und Alber sin bruoder« – sie heißen, seit sie etwa um 1307 auftauchen, kurzweg »die von Eibiswald« und hatten als ritterliche Burgmannen knapp die erste Stufe erstiegen am langen Stammbaum ihrer Sippe, dessen letzten Zweige unterm Barockgold der Freiherrnkrone und des Erbland-Falkenmeisteramtes in Steier glänzten. Als des Kaisers Rücksassen hatten sie mit vier oder fünf gewappneten Knechten die Straße zu schirmen. Denn vom blauen Mantel des Drauwaldes schlug breit und schwer ein Zipfel herab über den Radlkamm bis nahe an die friedlichen Hütten des kleinen Eibiswald. Der Drauwald aber galt den Kindern von damals – und nicht nur ihnen – als der richtige dicke Märchenwald, finster und meilenweit, der voll Untat stak und verrufen war, nicht nur wegen des wilden Getiers, das darin hauste. War doch nach einer dunklen Wappensage des Hauses selbst der Landeshauptmann von Steier, Herr Ulrich von Walsee, darin von streifendem Räubervolk angefallen worden und hatte sein Leben nur den mannhaften Streichen des Eibiswalders und seiner Söhne zu danken. Zur Erinnerung daran soll dem starken Manne aus bäuerlichem Blute später sein kaiserlicher Herr zur goldenen Gnadenkette zwei gekreuzte Dreschflegel ins Wappen gestiftet haben. Die heutige Heraldik deutet sie allerdings als Hanfbündel.

Es gewährt einen seltsamen Reiz, den Spuren frühen Lebens auf jenem uralten Wege zu folgen, der seit Römerzeiten aus der Mittelsteiermark ins Drautal lief und im Mittelalter wieder viel begangen ward. War's auch kein Strom des Verkehrs, so war's doch ein frisches, starkes Strähnlein, dessen Fluß nie stockte und reges deutsches Leben unterhielt in den Märkten und Weilern, die an seiner Bahn lagen bis zur Mündung in den alten »Königsweg«, der von Marburg drauaufwärts nach Kärnten führte.

Eine Zeile von festen Schlössern schirmte – es muß dies, etwa im 13. Jahrhundert, nicht immer allzu strenge genommen werden – die mühselige Straße: Eibiswald, seit dem Cäcilientage 1294 in der Hand des Wildoniers Hartnid, Mahrenberg, Mutenberg-Hohenmauten, Saldenhofen und Traberg-Unterdrauburg. Auf den vier letztgenannten geboten im 13. Jahrhundert Sippenglieder des alten Kärntner Edelgeschlechtes der Herren von Truchsen-Trixen, aus dem ein Cholo – das war der Lieblingsname des Hauses – vor 1248 die Feste Saldenhofen erbaut hatte und sich weiter davon nannte. Am Ausgange des Radlgrabens hatte über gelber Felsenmauer Seifried von Mahrenberg sein Festlein getürmt, der einflußreiche und rätselhafte Mann, der Gegner und das Folteropfer König Ottokars. Mit seiner Mutter Gisela hatte er 1251 zu Füßen der Burg ein Nonnenkloster gestiftet und mit bescheidenem Gut dies- und jenseits des Radl begabt. Vor allem aber waren dem Stifte St. Paul zahlreiche Huben und Zehente im Saggautale zu eigen. Das gab ein engmaschiges Netz nachbarlichen Verkehrs, ein Zureiten des Adels in Burgen und Klöster, ein Heiraten und Handeln unter dem Bürgerstande hüben und drüben, ein Rackern der Bauernschaft mit Zinsmost und Traidzehent, mit Baufron und Zugrobot, ein Fuhrmannsleben auf der Straße und ein Treiben an Markttagen, dessen farbigen Reiz wir heute nur mehr ahnen können.

Bei all dem trieben sich die von Eibiswald wacker um, saßen tagelang im Sattel, um im nahen Kärnten als Amtleute ihrer mächtigen Herren, der Wildonier, dann derer von Wildhaus und Walsee, sich zu mancherlei Geschäften gebrauchen zu lassen. Und gediehen so bald zu namhaftem Gut und fester Geltung in ihrem kleinen Kreise.

Daß es dabei nicht immer gut ablief, bezeugt das böse Geschick jenes Ulrich des Jüngeren von Eibiswald, der anno 1396 als Mann des Landeshauptmannes von Kärnten, Ulrichs von Kreigh, in Völkermarkt eingeritten war, um im Auftrage seines Herrn mit Kaspar und Peter den Predingern einen Handel zu schlichten. Darüber meldet eine spätere Chronik: »Als Herr Ulrich wieder zurückkehren wollt, ist er an dem Hause des Kaspar Predinger vorbeigeritten. Als aber desselben Hausfrau gesehen, wie daß viel Diener mit ihm gingen, fragt sie, wer dieser Herr wäre. Darauf erfahrt sie, daß er einer von Eibiswald wäre. Wie nun das junge Weib solches verstanden, hat sie alsbald in heißer Liebe sich gegen ihn entzündet und ein kleines Töchterlein zu ihm gesandt, daß er sollt ein Trunk mit ihr tun. Sobald Herr Ulrich das verstanden und angehört, ist er mit einfältigem Herzen dahin kommen, ohne sich an solchem Ort eines argen zu versehen. Dieweil er aber von Person schön und von Gemüt keusch war und zu keiner unziemlichen Minne hat können bewegt werden, hat ihn das Weib verlacht und ihm seine weibliche Mannheit fürgeworfen. Darob sie der Ritter eine arge Buhlerin gescholten. Worüber das Weib dermaßen erzürnt worden, daß sie heimlich durch einen Knaben ihrem Hauswirt entbieten ließ, wie der Herr von Eibiswald in der Stille zu ihr kommen und ihrer Hausehre gar unziemlich nachstelle. Sage derowegen ihm und trage Bitt an ihn, er wolle sich nit säumen und unverziehentlich kommen, den schändlichen Ehebrecher sein verdienten Lohn zu geben. Also hat sich der Herr Kaspar Predinger sambt seinem Bruder nicht gesaumet und seind eilends dahin kommen und in das Zimmer geloffen, darin der von Eibiswald gewesen und haben ihn unschuldig entleibt und um sein junges Leben gebracht.« Ein umständlicher Rechtstag mußte nachher die rasche Tat an Haft und Habe des Mörders sühnen.

Mit »Ritter« Erhart dem Eibiswalder, der urkundlich 1434 zum ersten Male erscheint, beginnt ein rascher Aufstieg des Geschlechtes, der durchs 15. und 16. Jahrhundert bis etwa in die Tage der Gegenreformation anhält. Vorerst rein wirtschaftlicher Art durch namhaften Zuwachs an Grund und Boden dies- und jenseits der alten Heimat um die Burgorte Eibiswald und Saldenhofen als Kernpunkte. Zahlreich sind die Urkunden und Kaufbriefe um Huben und Hofstätten, um Wein- und Traidzehente, um Mühlen, Wälder und Weingärten bei Eibiswald, Purgstall, Deutschlandsberg, Florian, Stainz und wieder um Saldenhofen, Mahrenberg und Unterdrauburg. Erharts Söhne gebieten als Pfleger und Amtleute auf den landesfürstlichen Festen Mahrenberg und Saldenhofen. Sein Enkel Siegmund erhält für beträchtliche Darlehen an Kaiser Maximilian die Pfandschaft von Schloß, Amt, Markt und Landgericht Eibiswald, später die Pflegschaft von Saldenhofen und Hohenmauten. Das war der übliche Weg, um als Gläubiger des landesfürstlichen Grundherrn eine möglichst hohe Rente aus dessen Rechten und Einnahmen zu ziehen, selten zum Frommen des Pfandobjektes und der armen Urbarsleute.

Das war zugleich die bescheidene Blütezeit des Sulmtaler Bauernadels, der Peuerl, Spangstaine, Gleintzer, Schrampff und anderer, der bäuerlich unter Bauern gebot, friedlich und schiedlich heute und morgen roh und gewalttätig, wie's eben der Tag brachte. So hatte 1418 Ulrich Eibiswalder, der Pfleger auf Mahrenberg, der Äbtissin des dortigen Nonnenklosters, Barbara Hengstpacher, im Streit um die Freiheiten ihres Gotteshauses den Sohn ihres Erbholden Kneußl erschlagen. Doch wurde der Handel mit vielen anderen endlich »guetlich« beigelegt. Man griff nicht eben gleich ans Richterschwert; manchmal tat's auch die Faust. Ritter Siegmund von Eibiswalds Schwager, Hans von Klech, hatte eine Tochter, die mit Oswald, dem Sohne Andrä Spangsteiners, versprochen war. Hans der Klecher hatte nun den Wolfgang Schelch, königlichen Türhüter und Amtmann zu Marburg, »auff guet vertrawen in sein haws gelassen, darin zucht und ehr tan«, was ihm Schelch damit lohnte, daß er dessen Tochter durch Eheversprechungen zu gewinnen versuchte. Doch war er Siegmunden und dem Vater »nit guet genueg«. Ersterer hielt mit seinem Unmute auch nicht zurück. Denn als »der junge Herr von Seckau« (Bischof Christof II. Zach) zu Leibnitz seine erste bischöfliche Messe sang, lud er nach dem Amte den Adel und andere ansehnliche Leute zum Essen auf das Schloß. Doch Siegmund von Eibiswald schützte Geschäfte vor und äußerte im Hause der Leutschacherin unmutig, »er eß nit, wo Schalk und Bösewicht essen«. Auf einem Rechtswege zu Sankt Florian, der zur Klärung der Ansprüche beider Bewerber »im Pfarrhof in der Stuben« gehalten wurde, gerieten die Gegner hart aneinander. Schelch rief: »Herr, schelt mich nit!«, worauf ihm Siegmund von Eibiswald zornig erwiderte: »Ich will dich wohl schelten. Du hast verräterlich gehandelt, bist mein Brudern (Schwager) in sein Haus geritten und hast ihm hinterrucks mein Muem (Muhme) abtaidingen wellen. Das steht keinem frummen Edelmann wohl an und ich dörfft dir die krump Nasen auf die ander Seiten richten!« Doch verlief der Handel ergebnislos.

Schon Siegmunds Vater Paul hatte sich in dem Schlößlein Purgstall bei Wies einen »festen Sitz« erworben, der in der Folge zu einem Familienfideikommisse ausgebaut wurde. Siegmund von Eibiswald hat die kleine Feste zu bescheidener Wehrkraft gebracht, wie sein Wappen über dem inneren Burghofe besagt. Auf Purgstall hat er auch mit Vorliebe gehaust und der alten Pfarrkirche zu Altenmarkt war er stets ein Guttäter. An der Nordseite der kleinen Kapelle, die als Rest des einstigen Gotteshauses noch heute steht, kündet eine Sandsteintafel: »den turn hat machen lassen her Siemund von Eybesbalder und angehebt am mantag nach sant Jörgentag nach christi gepurt 1513.« Und im Innern der Kapelle hat er auch seine letzte Ruhestätte gefunden. Aus roter Marmorplatte ist die beinahe lebensgroße Figur gehauen, in schwerer Rüstung, in der Rechten die Standarte mit dem Wappen seines Hauses, in der Linken das mächtige Schwert. Aus dem offenen Helm blicken die energischen, fast harten Züge des bartlosen Gesichtes. Um den Rahmen des Steines läuft in gotischen Minuskeln die Legende: »Anno 1515 ist geschtarben der edel und vest Sigmund von Eybesbald am mittich nach ambrosy (8. Dezember) den got genad.« Seltsam mutet das ansehnliche Mal an in der mauerkühlen Einsamkeit der Dorfkapelle. Auch die nach Herrn Siegmund kamen, sind lange zur Ruh gegangen; verschollen ist das ganze Geschlecht. Aber noch sitzen seine einstigen Eigenleute fest auf freier Scholle und die harte Musik zählebigen Bauerntums klingt aus Dreschflegeltakt und Sensendengeln gar traulich in die stille Armseligkeit des Raumes.

Mit Ritter Siegmunds Söhnen spaltet sich der Stamm des Hauses in drei Äste. Hans, der Älteste, wird der Gründer der Radkersburger Linie. Er war ein Mann des Schwertes von anerkannter Tapferkeit in den Tagen der Türkennot, hatte sich 1529 vor Wien ausgezeichnet und erhielt zwei Jahre später die ansehnliche Pfandherrschaft Radkersburg an der stets bedrohten östlichen Landesgrenze. Als Anwalt und Hofmeister des Klosters Admont in den drangvollen Tagen des Bauernkrieges war ihm der Schutz der Zufluchtsfeste Gallenstein anvertraut. Doch konnte er als überzeugter Protestant später zu Graz der Anklage nicht entgehen, »er hab in das Frauenkloster zu Admundt lutterische Bücher hineingeben, dadurch die Klosterfrauen bewegt worden seien auszulaufen, er hab ihnen selbst aufgesperrt und die Kleinodien und Heiligtümer hab er bei Nacht weggeführt«.

Hansens Bruder Veit wird der Stammherr der Kärntner Linie auf Schloß Tyrn (Thürn) im Lavanttale, die sich aber schon in der zweiten Geschlechtsfolge auslebt, nicht ohne in Veits Enkeln Veit-Georg, einem überzeugungstreuen Protestanten, und in Georg-Amelreich, einem harten, ränkesüchtigen Manne, charakteristische Vertreter ihrer Zeit aufzuweisen.

Die dritte oder Eibiswalder Linie auf Eibiswald hat Ritter Christof den Älteren zu ihrem Gründer. Wir kennen nur seine wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie aus Gültschätzungen, Lehenbriefen, Kaufabreden usw. aufscheinen. Seine Ehe mit Margaretha, einer geborenen Schrottin von Kindberg, war mit mehr als einem Dutzend Kinder gesegnet. Es war eben ein kräftiges, lebenbejahendes Geschlecht, dieser steirische Landadel des 16. Jahrhunderts. Die Kinderstuben wurden nicht leicht leer. Und wenn der Ehewirt im Türkenkriege gefallen oder die Frau Liebste in Kindsnöten gestorben war, so gab's kein allzu langes sentimentales Bedenken. Der zurückbleibende Eheteil schloß neue Bande nach vorwiegend wirtschaftlichen Beweggründen. Die vielverzweigten Stammbäume jener Zeit zeigen einen lebhaften Ehetrieb, der nichts weiß von wehleidigem Nachtrauern oder liebescheuer Weltflucht.

Die zahlreiche Kinderschar Herrn Christofs stand allerdings nach seinem Tode recht ungeklärten Besitzverhältnissen gegenüber. Wohl hatte der Älteste, Wilhelm, neben Eibiswald noch Saldenhofen und Hohenmauten inne und damit den altvertrauten Weg zum weitgesäten Streubesitz im Drautale. Doch bald nach seinem Tode – 1567 – sprechen die Urkunden und Kaufbriefe nur mehr von den »Eibiswalderischen Erben«, als welche sie in den nächsten Jahrzehnten einen im allgemeinen wenig glücklichen Handel mit der innerösterreichischen Kammer führen, um zu ihrem Eigengute Purgstall bei Wies auch das lange innegehabte Eibiswald »ins Eigentum« ablösen zu können.

Die alte Feste aus der Wildonierzeit war mittlerweile allerdings arg in Verfall geraten. Das war wohl das Schicksal der meisten Pfandschillingsschlösser, die weniger zu traulichem Wohnen als zu landwirtschaftlichen und behördlichen Zwecken, als Getreideschüttböden und Meierhöfe benützt wurden. Und seit erst gar – vermutlich 1572 – eine gewaltige Brunst den größten Teil des Schlosses zerstört hatte, war es halb zur Ruine geworden. Die Arbeiten zum Wiederaufbau gewannen erst einen frischeren Zug, als an Stelle der Eibiswalderischen Erben der wirtschaftlich erfahrene und tatkräftige Hans Leyb, »Ihrer fürstl. Durchl. Kammerherr und geheimer Rath«, in den Besitz der Pfandschaft gelangte. Er übernahm 1579 allerdings fast nur die nackten Mauern, da man sogar den Tisch zum Geldaufzählen aus dem Markte hatte entleihen müssen. Ihm verdankt Schloß Eibiswald im wesentlichen seine heutige Gestalt.

Mittlerweile war die Familie Eibiswald, vor allem ihr Radkersburger Zweig, zu hohem Ansehen im Lande gelangt, besonders wegen der oft erprobten Verläßlichkeit ihrer Glieder in den Tagen der Türkennot und der Grenzscharmützel. So konnte denn Herr Siegmund von Eibiswald auf Radkersburg unter Hinweis auf seine langjährigen getreuen Kriegsdienste (»waiß auch annders nit, daß ich bei solch langwierigen dem Vaterland zu gueten gelaisteten diennst bekhomen als ain krankhen Leib«) mit Fug und Recht um die neuerdings erledigte Herrschaft Eibiswald ansuchen. Seinen Untertanen um Radkersburg war Siegmund, »einer ehrsamen Landtschafft in Steyer haubtman oder ain fahnen arkebussierreiter«, ein harter Herr. 1595 erheben diese in einer Eingabe an die Regierung gar bewegliche Klagen über sein wüstes Treiben:

1. Weil er die Untertanen entgegen den »Khauffrechtbrüeffen, die Kaiser Ferdinand ausgegeben, und gegen ir. f. D. urbarien mit zinsen, steuern, robaiten und andern herrenforderungen« beschwert.

2. Weil er ihnen Felder und Rosse ohne Fug wegnimmt, »auch mit den seinigen mit eingefüerter anczall phördten auf der wachtel paiß« ihr angebautes Getreide verwüstet, wie er auch vor einigen Jahren dem Bauer Lienharten Stubmberger zu Goriczen, der sich dagegen aufgehalten hatte, »mit aigner wöhr an seinem ganczen leib dermaßen zerhackht und beschädigt hat«, daß dieser aus Notwehr ihm die Waffe entwinden mußte.

3. Weil er »neue, ungewondliche Wachten mit zwei persohnen« im Schlosse Radkersburg eingeführt habe.

4. Weil er verwichnen Herbst, »da er über 150 Bauern auf ain gejaidt aufgepotten«, alle ins Gefängnis werfen ließ, »weil ein fux onne gefer auß dem gejad außkhummen«.

5. Weil er aus ganz geringer Ursache »die leut und gesinndt mit prügeln und khnitteln gar erbärmlichen hat geschlagen und umbgeczogen«.

6. Weil sein jüngerer Bruder den Bauern gedroht hat, er werde ihnen alles nehmen und plündern.

Obwohl ihm die Ablösung von Schloß und Herrschaft Eibiswald zugesagt worden war, zerschlug sich der Handel wieder und Herr Siegmund ist darüber gestorben. Aber eine Genugtuung mag es für den alten Haudegen gewesen sein, als ihm und seinen Sippengliedern vom Erzherzog Ferdinand mit dem Diplome vom 6. Juli 1607 der erbliche Freiherrenstand verliehen wurde, und zwar, wie der Adelsbrief sagt, »in Ansehung der löblich und dapfern Kriegsdienst, so nit allein ihre Voreltern, sonndern sy selbs sowohl zu veld als an den Graenitzbesatzungen wider den Erbfeind des christlichen Namens mit unerschrockhner ritterlicher Darsetzung ires leib und lebens, guets und bluetes in fürnehmen ansennlichen inen anvertrauten befelchen als auch zu Friedenszeiten mit Bedienung stattlicher Ambter unnsern hochl. Haus Oesterreich vnd den ganntzen Vaterland zu nutz gelaistet haben«.

Dazu kam 1632 die Verleihung des Erblandfalkenmeisteramtes in Steier in einem Diplom, dessen schwulstiger Stil dem geblähten Staatsmantel des an sich unbedeutenden Amtes gar wohl entspricht.

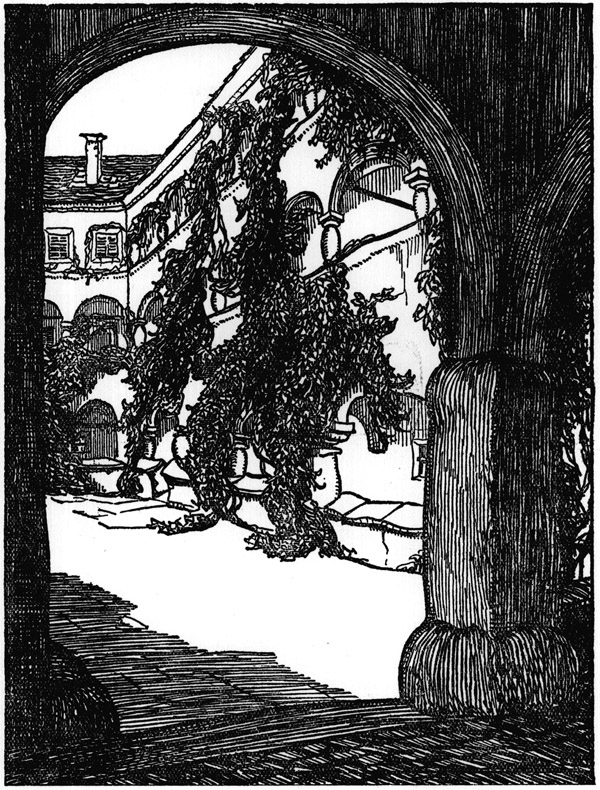

Endlich – 1639 – gelingt es dem Neffen Herrn Siegmunds, dem Freiherrn Christof von der Eibiswalder Linie, Schloß und Herrschaft Eibiswald mit dem Gute Aichberg von Julius Reichart Grafen von Mörsperg um den Preis von 40.000 Gulden ins Eigentum zu erwerben.

Im übrigen sieht das letzte Jahrhundert, etwa von 1570 an, das Geschlecht auf ansehnlicher Höhe. Vor allem wirtschaftlich durch den Erwerb zahlreicher adeliger Sitze und Güter. So heißt der oben genannte Herr Christof im Diplom »Christof Freiherr von und zu Eybeswald, Herr zum Purgstall, Aichperg, Waldeck und Grabenhofen, der röm. kays. Mayistät Rath und Kammerer, Erblandfalkenmeister, Landesverwalter und Landesverweser in Steyer«. Das spricht neben günstigen Lebensumständen sicher für anerkannte Tüchtigkeit im Verwaltungsdienste, wenn auch der alte Ruhm des Hauses im Kriegsdienste lag. Daß die Söhne der Familie ihre Hausfrauen unter den ersten Geschlechtern des Landes suchen durften, unter den Stubenbergern, Herbersteinen, Trautmannstorffen und Saurau, ist ein weiteres Zeugnis für die hohe Geltung des Geschlechtes unterm steirischen Adel des 16. und 17. Jahrhunderts.

Diese beiden Eckpfeiler adeliger Geltung, der Kriegsdienst und das Landesamt, umschließen im Wechsel des Alltags daheim neben den derb-kräftigen Freuden des Landlebens jene fast verwirrende Fülle von Rechtshändeln und »Aktionen«, in denen sich das lebhafte Prozeßtreiben jener Zeiten so anschaulich spiegelt. Bald gab das edle Weidwerk Anlaß zu Händeln »um den ruebigen Proseß uhralten Reißgejaidts«, bald war die »schwere Perturbirung und Violirung« verbriefter Rechte im Landgericht, das Aufsetzen eines neuen Galgens der Grund zur vorerst papierenen Fehde, die allerdings hie und da auch zum groben Dreinfahren »armata manu« führte. Und in all diesen Kleinkriegen kamen Bürger und Bauer bös zum Handkuß. So wenn die Verleihung und Auszeigung eines neuen Landgerichtes Limberg an Andreen von Möttnitz vom Inhaber der Herrschaft und des Landgerichtes Schwanberg, Herrn Wilhelm Freiherrn von Galler, als schwere Schmälerung seiner alten Rechte empfunden wurde. Da geriet unterm befeuernden Druck der Herren auch die Bürgerschaft von Eibiswald und Schwanberg beim Einnehmen der »reverendo Viechmaut« an Kirchtagen mit Spießen und Hellebarden grob aneinander oder man fing einen Hörigen des Gegners, um ihn »bei harter Gefancknuß« die Übereilung seines Herrn monatelang büßen zu lassen.

Die Stellung des Adels zu seinen Untertanen hatte sich eben im 16. und besonders im 17. Jahrhundert bedeutend geändert. Das waren nicht mehr die adeligen Grundherren des ausgehenden Mittelalters, die wie Bauern unter Bauern lebten und mit wenigen Ausnahmen von ungerechter Bedrückung absahen. Die Berührung mit dem Hofe, ihre Zuziehung zu einflußreichen Ämtern in Krieg und Frieden, nicht zuletzt das rohe, wüste Lagerleben an den Grenzen bei stets drohender Türkengefahr hatten einen hochfahrenden, herrischen, oft rohen Zug in ihr einfaches Wesen gebracht, der sich nach Spiel und Trunk nur allzu gerne in den gerade damals epidemisch anschwellenden Raufexzessen, den Straßenduellen zu Graz und auf dem Lande, austobt und gegen welche die zahlreichen scharfen Regierungsmandate so ziemlich machtlos waren.

Mit den beiden Söhnen des Landesverwesers Christof von Eibiswald, Christof Friedrich und Wolf Max, lebte sich das alte Geschlecht im Mannesstamme aus. Von ihren Schicksalen geben die Archive nur spärliche Kunde. Und nicht immer erfreuliche. Waren doch auch sie die rauhen Kinder einer rauhen Zeit. Ein kleines Augenblicksbild aus jenen Tagen bietet das Straßenduell, in dem der junge Wolf Max von Eibiswald seinen Gegner niederstach. Zahns »Styriaka« erzählen darüber:

Zwischen dem Freiherrn Gottfried von Schrattenbach und Wolf Max von Eibiswald ward 1643 bei einem Gastmahle »ein Gsundtrunk mit drei Klassen« veranstaltet. Dem Eibiswalder wird zu voll eingeschenkt; er verschüttet und wird von jenem gehänselt. Ein Wort gibt das andere, der von Schrattenbach entreißt Moriz von Herberstein seinen Banddegen und fast wäre es neben der Tafel noch losgegangen. Allein man geht hinaus auf die Kühtratte (in der Nähe des heutigen Jakominiplatzes), wo Schrattenbach, da sein Degen zu kurz, den seines Lakaien nimmt. Als ihm dieser entfällt, nützt Eibiswald das nicht aus und stürzt im zweiten Gange verwundet hin. Unedel genug, will Schrattenbach ihm den Gnadenstoß geben, was der Sekundant Baron Maschwander verhindert. Schrattenbach ist aber selber schwer getroffen, tritt einige Schritte zur Seite und fällt tot nieder. Es ist nicht ersichtlich, wie der Handel geahndet wurde. Der gewöhnliche Verlauf war wohl der, daß die Täter und ihre Patrinen (Sekundanten) vor das Gericht der Stände gerufen wurden und in ihren eigenen Standesgenossen keine allzu strengen Richter fanden.

In Wolf Maxens Tage fällt die Gründung des Hammerwerkes zur alten Sensenschmiede in Eibiswald, das später zum berühmten Stahlwerke ausgebaut ward.

1673 ist Herr Wolf Max gestorben. Seine einzige Tochter Eleonore hatte sechs Jahre vorher den Grafen Ottwilhelm von Schrottenpach geheiratet, in dessen Familie die Herrschaft noch über ein Jahrhundert blieb, um dann auf dem damals üblichen Wege – erst Bewirtschaftung, dann Pachtung, endlich Kauf – in bürgerliche Hände überzugehen.

Wer weiß heute noch von »denen von Eibiswald«? Auch unserem aus alten Familienarchiven gehobenen Bilde fehlt manch frischer, wärmender Zug. Denn die auf uns gekommenen Urkunden haben es vorzugsweise mit Erwerb und Vererbung mannigfachen Gutes, mit Rechtshändeln und Vergleichen, mit Leben und Sterben zu tun. Auf die bescheidene Pracht der äußeren Lebensführung allerdings fällt aus den Inventaren da und dort ein farbiger Schein. Da finden sich fürsorglich aufgezeichnet die Beutestücke aus den Türkenkriegen, die Degen und Pistolen, die Sättel und Zaumzeuge, die Teppiche, Zelte und Heerpauken und das Weidwerksgerät an Hasennetzen, Saufedern, Hüfthörnern und Pirschbüchsen und vom ererbten Familienschatz des Hauses so manches an silbernen Gießbecken und getriebenen Kannen, an Bechern und Ringlein, an Rauchwerk und Linnenzeug, daran die Hausmütter des Geschlechtes gewirkt und gesponnen. Wie aber der einzelne sein inneres Leben getragen, etwa in den Tagen der Gegenreformation, davon haben wir fast keine Kunde. Mancher von ihnen ist an der Seite seiner tapferen Ehewirtin in die Fremde gezogen, zum Heimweh kam die graue Sorge und die Eingaben der Vertriebenen an die innerösterreichische Kammer sprechen oft eine gar bewegliche Sprache.

Wer heute einen Gang tun wollte auf den alten Wegen, darauf durch mehr als vier Jahrhunderte das Geschlecht derer von Eibiswald gegangen, der findet die Tore verriegelt. – Doch das gehört auf ein anderes Blatt und hat nichts zu tun in einem Bilde, das lange verklungene Zeiten farbig aufleuchten lassen wollte in die graue Not unserer Tage.