|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

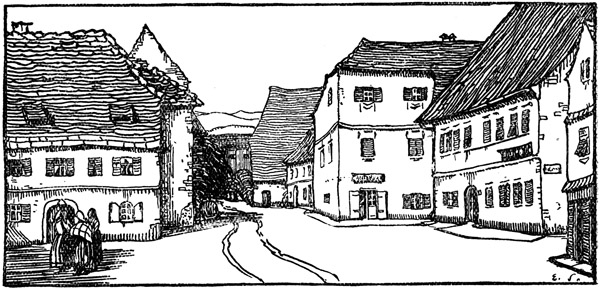

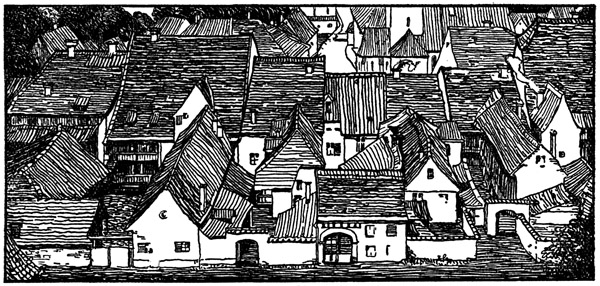

Vor mir liegt ein brauner Foliant, fest in Leder gebunden, vergilbt und zermürbt: »Protocol Christophori Grabner de anno 1579«, Christof Grabners, des Stadtschreibers Ratsprotokoll der Stadt Voitsberg vom Jahre 1579 und den folgenden. Aus den brüchigen Blättern schlägt die müfflige Luft stiller Ratsstuben, darinnen etwa ein verirrter Sonnenstrahl um altersbraune Schreine spielt, die an Riegeln und Bändern das Hammermal der sicheren Meisterfaust weisen. Und über die krausen, weitausholenden Schnörkel des alten Buches hinaus schweift der Blick träumend in eine längst vergangene Zeit, über eine alte feste Stadt mit Turm und Tor, mit weitem Platz und engen Gassen, auf die Schloß Ober-Voitsberg von steiniger Höhe fast drohend herabsah.

Was innerhalb der Ringmauern beschlossen lag, war eine kleine Welt für sich, voll tüchtigen Gemeinsinns zumeist und kluger Vorsicht, aber nicht immer ohne störrische Hemmungen einzelner. Es braucht wohl oft nachdrucksamer Mahnung, zuzeiten auch ruhiger Gewalt, um den Willen der Gesamtheit auch einem unruhigen, verhetzten Mitbürger aufzuzwingen. Und über die täglichen Rechtshändel der Bürger, über Kauf und Tausch, über Heirat und Sterben und die mannigfachen Sorgen der Stadt hinaus gab's ja noch die ganze weite Welt jenseits der Ringmauern, die in Handel und Wandel zur uralten Stadt Vaitsberg Beziehungen hatte, gab es Fragen höherer Ordnung, weiteren Umfanges, Religionssachen, Regierungsbefehle, die bedächtig erwogen sein wollten. Dann grinste wieder einmal das Gespenst der Pest oder der ewige Türkenschrecken über die niederen Mauern und gab sorgenvolles Schweigen und stockende Rede beim Abendtrunk im Brauhause. Dazu war einer Stadt vom Range Voitsbergs, die schon im Mittelalter als Residenz der letzten Babenbergerin und durch alte Handelsbeziehungen große Bedeutung hatte, ein bedeutendes Maß von Selbstverwaltung eingeräumt und voreilige Beschlüsse konnten zu einer Zeit, wo kein mehrfacher Instanzenzaun die Selbstbestimmung einschränkte, unter Umständen bösen Schaden tun. Nur allzu erklärlich, daß man sich daher gerne ans Alte, Erprobte hielt, und die oft wiederkehrende Formel »wie es von altersher Recht gewesen« galt in unsicheren Fällen wenigstens als vertrauenswürdige Richtlinie. Es mußten immerhin aufrechte, nackensteife Männer sein, der Stadtrichter und die Zwölf des inneren und äußeren Rates, wenn sie ihr Stadtwesen und seine altverbrieften Rechte in den Stürmen einer unsicheren Zeit ungekränkt bewahren wollten.

Zu gewöhnlichen Zeiten allerdings überwog oft beim einzelnen das eigene Interesse über die Sorge ums gemeine Wohl, so daß am 11. Jänner 1581 beschlossen werden mußte, »das so offt ain Rattsfreundt ohne Erlaubnis zu den ordentlichen Rechtstagen nit erscheint … soll er vmb zween groschen gestrafft und do ers zum drittenmal tuet auch auff den Thurn in die Straff geschafft werden«. Freilich war der Gegenstand der gewöhnlichen Verhandlungen nicht immer spannend und erhielt nur zuweilen durch Verknüpfung mit den eigenen Interessen einige Bedeutung, so wenn ein Haus verkauft, ein Acker verliehen werden sollte, wenn ein neuer Stadtgenosse zuzog und ums Bürgerrecht warb oder Heiratsbriefe und Geburtsscheine ausgefertigt wurden (21·/III· 1582 Lienhart Mukhitsch ain schlosser wird ain geburtsbrieff zu fertigen bewilligt darfür erlegt er zway kuglete Hengschlösser.) Einen breiten Raum in den Verhandlungen nehmen die endlosen Prozesse ein, mit denen die Stadt gegen jene Fremden vorgehen mußte, die ihr Recht auf Maut und Fürfahrt mißachteten oder zu umgehen suchten. Die schlimmsten Gegner der Stadt in diesem Belange waren die Bürger von Köflach, die im Prälaten von St. Lambrecht fast immer einen warmen Fürsprecher fanden. Endlich war's die Sorge um das leibliche Wohl der Stadt, um Maß und Gewicht, um die Güte der Lebensmittel, die ein wachsames Auge erforderten.

»Die Peckhen« schufen dem Rate oft schwere Sorge. Immer wieder mußten sie von Zeit zu Zeit zu vollgewichtigem Gebäck angehalten werden, Probebackungen wurden vorgenommen und danach das Gewicht der einzelnen Brotsorten festgesetzt. Doch trotzdem wurde nächstesmal das Brot wieder »zu ring« (gering) befunden. Christof Prem, »der aus trutz der Stadt das Pachen aufgesagt«, wird bei Strafe von sechs Dukaten verhalten, sein Geschäft einstweilen weiterzuführen. Den Bäckern zunächst stehen die Fleischhauer. Anno 1581 mußte Michel Ploder von Rats wegen ernstlich befohlen werden, »das er auch junges fleisch von Kalbern und Lempern haben vnd die bürgerschafft one clag halten solle sonderlich auch aber gegen den weibern vnd meniglich so vmb fleisch khombt alle unbeschaidnen worth vnd antastung, deren er sich bisher gebraucht gänzlichen vndterlassen müge …« Es scheint nicht allzuviel genützt zu haben, denn im nächsten Jahre wird er, »von wegen das er gemainer Stadt so trutzt, mit fleisch die nodturft nit versicht vnd ir zu zeitten gar khains hat, in die straff drey tag vnd nächt in den thurn erkhendt«. Nicht immer aber genügten solche Strafen, man mußte bisweilen auch räudige Schafe aus der Herde entfernen. Andrä Schubartt, ein unruhiger Kopf, der wiederholt Richter und Rat gar gröblich beschimpft hatte und deshalb schon oft in den Turm gesetzt worden war, sollte endlich wegen neuerlicher Friedensstörung »innerhalb eines quatember daßjenige so er vndter gemainer stadt hat, verkhauffen vnd seinen fueß weitter setzen«. Doch ließ sich der Rat durch eine demütige christliche Abbitte immer wieder erweichen, bis das Maß voll war. Und am 21. August 1582 steht: »Als Andree Schubartt dem Richter Herrn Mathesen Mayer mit ain helmparten fürs haus khumen, ime herausgefordert auch e. e. Rat injurieret vnd vermelt, es wären diep im Rat vnd den Ruep Stralegkher mit namen genant, item des hans Vehlen Bueben auff der gassn mit der helmparten niedergeschlagen, derowegen er fürgefordert, solch zichten zu probieren (den Vorwurf nachzuweisen), gab er vor, er wisse nichts darumben, es wäre alles in der trunkhenhait geschehen, pitte im solches zu vergeben … wardt darauf erkhendt: waill Schubartt hiervor dergleichen injurim oft wider Richter vnd Rat auch andere privatpersonen begangen ··· so wollen sie Richter vnd Rat khain pitt von im mehr annemben, sondern soll er selbst ein solcher, wie er Richter vnd Rat vnd andere gescholten, bleiben unt inner sechs wochen saine gelter (Gläubiger) zu frieden stellen, wo das nit beschicht, so soll ain Cridatag ausgeschrieben vnd seinen geltern sain guet fürgeschlagen werden, vnd er soll von dato in ainem quatember sainen fues von hinen setzen, soll hinfüran für khainen Burger annehmblich sein·«

Oft auch wurden an und für sich geringfügige Dinge durch Rang- und Titelfragen oder Kompetenzstreitigkeiten umständlich in die Länge gezogen: »Herr Georg Freyherr zu Herberstain schikhte am Ostermontag den 20. Tag aprillis von Greisenegg her zum Richter, ließ fürbringen, wie des Georg Fakhlers weib im gemelten Schloß Greisenegg ain Rumor angefangen vnd dem Herrn ain gewalt angetan mit hinwegfürung ainer dirn, auch dieselb im gschloß geraufft vnd geschlagen haben soll. Derowegen er begert, der Richter sollte hinaufkhomen vnd ernenten Fakhler vnd auch sein weib mitbringen. Darauf ime der Richter zu bescheid geben, daß er solchen beger nit stat tun kundt, aber er wolle gedachten Fakhler vnd sain weib erfordern, die sachen verhören vnd wie sich dieselben beschaffen befinden werde, der Pilligkeit darinen handeln.« Und so geschah es. Der Prior und zwei angesehene Bürger mußten als erbetene Vergleichsmänner verdrießlich den steilen Burgweg hinansteigen und dem Herrn von Herberstein Abbitte leisten. Die Fakhlerin aber sollte wegen ihres bösen Maules drei Tage in den Turm: »Ist aber in ansehung ihres khlainen saugendten Khinds vnd weil sie vmb furbitt vnd begnadung bey der Frauen von Herberstain gebeten vnd erlangt, alsobald wieder ausgelassen worden.«

Zu anderen Zeiten wieder mahnten böse Zeitungen aus der weiten Welt oder durchziehendes Gesindel zur Vorsicht. So erinnert anno 1579 ein Rundschreiben aus der Regierungskanzlei daran (ein Seitenstück zur modernen Späherfurcht), »das nachdem von Konstantinopel ainer in deutsche Landt abgefertigt, wider die Christen allerley böse Praktiken zu brauchen, welcher schon auf Venedig ankhomen, daselbst ainen jungen französisch Jungling auf Augspurg abgesandt, vnd zu vermueten, daß er in diese Landt khomen möchte, deroweg solle man guete fleissige achtung haben, wovon ain solcher Jüngling vnd ohne parth in ainer herberg ankhomben möcht, denselben wo nit müglich lebendig, doch todter zu behändigen«. Strenge Ortspolizei war allerdings dringend geboten zu einer Zeit, da Weg und Steg von gartierenden Landsknechten, Gauklern und allerlei fahrendem Volk wimmelten· Zudem mußte man auch aus hygienischen Gründen vorsichtig sein bei der Aufnahme in die Reihe der Stadtgenossen.

Hans Plaich, Zinngießer, begehrte das Bürgerrecht. Da aber in seiner Kundschaft (Paß) verzeichnet stand, daß er die bei ihm zu Judenburg eingerissene Infektionskrankheit verheimlicht habe, wird er ernstlich ermahnt, in Hinkunft derlei zu unterlassen, widrigenfalls man ihn in strenge Strafe nehmen müßte. Die Vorsicht war nur allzu berechtigt, denn anno 1584 hatte der Baumeister Matthias Peckstain den Stoff zu einer Epidemie eingeschleppt, die vom Juni 1584 bis zum Februar 1585 dauerte. Der Rat erließ an ihn unterm 17. Juli 1584 den ernstlichen Befehl, »bey leibstraff vnd verlierung seines Habs vnd Guts, weil etlich personen bald nacheinander in sainem haus gestorben, daraus mereres unrath vnd gefärlichkheit zu besorgen, daß er von stundt an sein Haus sperr vnd sich samt seinen Volkh aus der stadt an ainen anderen ort bis auff ferneren beschaid begeben, im falle des ungehorsambs ander ernstliche mittel nach notdurfft fürgenomen werden sollen«! Doch als die Seuche erloschen war, konnten im März 1585 Peckstain und seine Familie aus der Verbannung wieder in die Stadt ziehen. Immer wieder mußten die Vorschriften einer strengen Feuerpolizei aufgefrischt werden. Das nächtliche Herumgehen in den Gassen mit Spanlichtern wird abgestellt und der arme Gürtlermeister Lorenz Würzberger, dem am 6. April 1581 eine Feuersbrunst das Anwesen in Asche gelegt hatte, mußte noch zwei Gulden in die Stadtkasse zahlen, weil der Brand bei ihm entstanden war. Er tat es auch willig.

Aber im Grunde waren das alles doch ziemlich alltägliche Dinge: Uns Menschen von heute erscheinen sie oft seltsam nur im altertümlichen Kleide der sprachlichen Aufzeichnung, in der bedachtsamen Würde und strengen Zucht des Vorganges, der auch Unbedeutendes in gewichtigen Formen behandelte. Dabei übte man, vor allem in Strafrechtsfällen, vor dreihundert Jahren oft harte Justiz. Man wird sie kaum immer verteidigen können, doch war sie in Zeiten großer Unsicherheit ein Gebot der praktischen Selbsthilfe, dem man ohne allzuviel theoretische Bedenken nachkam. »Anno 1582 den 8. März wird durch Blasium Wolff, Bestandinhaber der Herrschaft Obervoitsberg, eine Malefizpersohn mit Namen Blasy Khünig aus Geisfeldt dem Stadtrichter zu Voitsberg oben aus dem gschloß unter dem Türlein eingeantwurt (übergeben) vnd nachfolgendts des anderen tags am 9. ermeldten monats offentlich in der Stadt für recht gestellt vnd alsbaldt über nachfolgende Urgicht vnd gesprochenes Urteil mit dem strang vom leben zu todt gericht worden.« Was hatte nun der arme Teufel, allerdings ein offenkundiger Gewohnheitsdieb, verbrochen? »Erstlichen bekhent er, er hab des Kohlmann schmidt gelt zu Luegist, 5 Gulden in daitscher Minz und anter gelt, gestolen. Das gelt hat neben seiner auff ein bankh gelegen, hab ihms wieder geben müssen. Dem Oswaldt Fleischhakher zu Mooskirchen habe er 23 alte taler vnd 12 schilling kleingelt aus ainer truchen in ainem roten peutel gestolen, den schlüssel hab er untergangen. Das gelt hab er zum thail verzehrt, das übrig hab im der profos genomen, ungefär sey es bey 5 fl. gewesen. Dem Schemel Peter ain paar schuech gestollen, selbst zerrissen. In Hitzendorff hab er mit Anderl, des Schweinzer Bueben, im stainkeller mit rörlein wein austrunkhen, das sey dreymal geschehen, hab das ror zum fenster hinain zum Payl gestekht. Zu Krottendorff ainen Wainzierl den weiß pargöschen so er anhat, gestollen, der sei in der laiben an der stangen gehangen. Uiber solches say er zu Grätz ausgestrichen worden. Hab nachher seyner mueter 20 kr. gestollen. Dem Eyssner Steffl ain Paitel ongefer mit 3 fl. gestollen: der Eyssner hat anzaigt es sey bey 12 fl. gewesen. Sey noch zuvor gewesen ehe das er ausgestrichen worden. Item einem hab er 15 kr. gestollen. Dem Raintaller hab er ain Paitel mit gelt gestollen, er habs nit zelt, das gelt hab er in ainen Pamb gestekht. Der Raintaller sagt es seyen 14 fl. gewesen. Dem Weigl zu Geisfeldt hab er drey Pecher und 2 fl. gelt gestollen. Den tisch hab er mit ayn messer auffgeschnitten, das messer hab im der Lebzelter zu Khöflach gebn vnd ime gehaißen er solte den tisch damit auffschnaiden. Vnd er der lebzelter vnd sein weyb habn im gehaissen was er stel, solte er inen zuetragen. Die pecher hab er zu der lebzelterin gebn, si habs ainen vmb wein gebn vnd im fur die pecher hab si nichts gebn. Item hab er ainen bey 12 Ellen Leinwat gestollen die er auch der lebzelterin umsunst gebn. Dem Artzberger hab er ain Rökhlein gestollen. Die Diterich, so er bei im gehabt, hab er erst neulich zu gericht (geben) müssen!« Künig endete noch am selben Tage am Hochgerichte, und zwar für Vergehen, die er zum Teil schon durch körperliche Züchtigung gesühnt hatte. Doch das war damals allgemein üblich in deutschen Landen. Und die zerschlissenen Körper der Gerichteten baumelten lange vom Galgen und waren kein seltenes Bild vor den Stadttoren, höchstens zur Nachtzeit der Schrecken später Wanderer.

Entsetzliche Verblendung, verknöcherter Fanatismus und eine gewohnheitsmäßige Grausamkeit blicken uns aber aus einem Kriminalprozesse entgegen Vergl. F. Byloff: Das Verbrechen der Zauberei usw., Graz 1902, Leuschner & Lubensky., der wider eine Greisin, die 104½ Jahre alte (!) Martha Mosegger von Geisttal, beim Landgerichte Ober-Voitsberg im Jahre 1647 wegen Zauberei geführt wurde. Obwohl die treuherzigen Angaben des altersschwachen blöden Weibleins sich lediglich auf die Anwendung überall verbreiteter Volksmittel gegen Krankheiten von Mensch und Vieh und unschuldige sympathetische Kurversuche beziehen, findet der in diesen Fragen geradezu spezialistisch geschulte Bannrichter in Steier, Johann Andrä Barth, der während einer mehr als vierzigjährigen Praxis unzählige Menschen hinrichten ließ, doch Häkchen, an denen seine professionelle Untersuchungspraxis ansetzen konnte. Am 6. Juli wird Martha Mosegger nach gütlichem Befragen der » territion« unterzogen, einem Einschüchterungsversuche, bei dem sie » in loco torturae«, in der Folterkammer zu Ober-Voitsberg, dem Freimann und seinen grausigen Werkzeugen gegenübergestellt wurde. Trotzdem konnte sie auch »über ernstliches, bewegliches und starkes Zusprechen« nur bei ihrer früheren Aussage beharren. Am nächsten Tage, unter der Qual der Daumschrauben, »gesteht« sie, daß sie den schwarzen Stein, der bei ihr gefunden worden und den sie als eine Art Amulett verwendete, von einer »Menschin« in Graz erhalten und für ihren Herrn Jesus Christus gehalten habe. Doch habe sie selbst keinen Glauben an den Talisman und ihn nie zum »Wetteranspröchen« verwendet. Die ganze Untersuchung ergab nur Belangloses. Und doch wird Martha Mosegger über einstimmiges Urteil aller Beisitzer »ainhöllig schuldig gesprochen vnd zu recht erkhent, daß dieses Weibs Malefizperson nambens Martha Moseggerin wögen ihrer großen begangnen sint vnd Missetaten halber, das Löwen verwirkht vnd den Tod verschult hat, vnd solle nämblichen heutigen tags in der offnen khayserlichen Malefizschranen dem Freymann in seyne handt vnd Panden, andern zum abscheihlichen Exempel iberantwort werden, der soll sie nemben und wol verwahren vnd auff die Trathen hinauß füern, vnd daselbsten mit dem schwerth vom Löben zumb Tod hinrichten, der tote Khörper aber samt dem haupt, solle auf den scheiterhauffen geworffen und zu Staub und aschen verprendt werden«.

Gegenüber diesen grausen Zeugnissen einer in fanatische Bahnen verrannten, berufsmäßigen Rechtsprechung war die Spruchpraxis wesentlich milder, wenn sie von Richter und Rat der eigenen Stadt gepflogen wurde, besonders gegen Mitbürger.

Da wirkte zu Voitsberg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts der kunstreiche Maler Martin Seegmiller Das Folgende verdanke ich einer gütigen brieflichen Mitteilung des Herrn Schuldirektors Friedrich Boser.. Er stammte aus Bayern. Sein Lehrbrief war ihm im Frühling 1666 zu München ausgestellt worden. Im gleichen Jahre heiratete er zu Voitsberg die Stieftochter Maria des bürgerlichen Bildhauers Veit Harrer. An einem Juniabend des Jahres 1671 saß Seegmiller mit seinem Weibe fröhlich beim Wein in des Schwiegervaters Behausung. Man aß und trank reichlich und unterhielt sich über alltägliche Dinge. Die Sprache kam auch auf das Entwöhnen der Kinder und die Frauen zogen den Salzburger Kalender zu Rate. Klein-Märtel, das Söhnlein des bürgerlichen Seilermeisters Sebastian Lampl, welcher als Schwiegervater Harrers am Abendtrunk teilnahm, beugte sich allzu neugierig über den Tisch, um den Kalender zu besehen. Über einen groben Verweis des Bildhauers entspann sich in der Trunkenheit ein Streit, in dessen Verlaufe Harrer seiner Schwiegermutter, der Seilermeisterin, Vorwürfe über die zu geringe Mitgift ihrer Tochter machte. Sie antwortete erregt, sie habe ihm nichts versprochen. Als er ihre Tochter zu heiraten verlangt, habe er weiter nichts zur Hilfe begehrt, sondern nur Fleisch und Blut, und das habe er erhalten und mehr schulde sie ihm nicht, nannte ihn einen »Hundsfott« und stieß ihm die »Feige« ins Gesicht. Ein schwerer Wurf mit dem Weinkrug war die Antwort. Die Stieftochter Maria suchte den Wütenden zu besänftigen, doch dieser beschimpfte sie in der ehrenrührigsten Weise und drängte die Weiber zur Türe hinaus, den Männern, nach. Erst auf der Gasse erfuhr der Maler Seegmiller von der schweren Beschuldigung seines Weibes. Er lief zurück und versetzte seinem Schwiegervater eine wuchtige Maulschelle; dann eilte er den Frauen nach. Am finsteren Platze, es war halb elf geworden, besprach man noch den ganzen Handel. Der Bildhauer hatte mittlerweile seinen Degen an sich gerissen, doch da er ihn blank ziehen wollte, brach die Scheide und die Klinge blieb ihm im anderen Scheidenteile stecken. So stürmte er auf die Straße nach dem Hause des Schwiegersohnes. Vor demselben schlug er den Maler mit zwei gewaltigen Hieben einer Latte zu Boden. Der Maler schrie auf: »Jesus, jetzt hab ich genug«, und zu seinem Weibe: »Moidl, der Schelm hat mir schier den Kopf entzwei gehauen, gib mir ein Fazenett (Leinentuch) und Licht!« Da traf auch diese ein Hieb ins Gesicht, der sie zu Boden streckte. Man suchte Hilfe beim Bader, den man aber nicht zu Hause traf. Dann zogen alle zum Stadtrichter, in dessen Hause Seegmiller an Verblutung verschied.

Der Vorfall brachte natürlich die ganze Stadt in Aufruhr. Bildhauer Harrer wurde gefänglich eingezogen. Er gestand seine Tat unumwunden ein, entschuldigte sich aber mit schwerer Trunkenheit und daß er seinen Schwiegersohn nicht habe töten, sondern nur auf den Arm schlagen wollen. Seine Ehewirtin Salome schritt unverzüglich bei der innerösterreichischen Regierung um Begnadigung ein. Diese beauftragte den Rat der Stadt, »ihr die Gebühr und Billigkeit zu verhandeln«. Man rief die Witwe des Ermordeten vor. Die ließ durch ihren Beistand Hans Schmied erklären, sie wolle nicht den Tod des Bildhauers, wohl aber neben der Bezahlung der Konduktsunkosten einen Beitrag von 100 Dukaten zur Erziehung der nun verwaisten Kinder. Man fragte den Gefangenen, ob er sich getraue, diese Unterstützung zuzusagen, wenn er mit dem Leben davonkäme. Er erwiderte, er wolle, wenn es ihm möglich würde, nach und nach 50 Gulden abzahlen und zu den Konduktskosten beitragen, was rechtens sei. Der Kinder aber wolle er, so lange er lebe, nicht vergessen und seine Hand nicht von ihnen abziehen. Wenn das aber nicht genüge, wolle er lieber den Tod erleiden.

Es kam zu einem Vergleiche und der Rat berichtete darüber an die Regierung. Diese verlangte, »man solle über den ganzen Handel einen ordentlichen Prozeß formieren, das Urteil schöpfen und solches vor Publizierung samt Gutachten an die I.-Ö. Regierung einsenden«. Dieser Befehl wurde am nächsten Tage vor dem versammelten Rate verlesen. Dabei kamen manche Ungehörigkeiten der letzten Jahre zur Aussprache. Der Richter selbst machte den Vorschlag, »weil so viele Ungelegenheiten in der Stadt geschehen, so möge man ein Dekret erlassen, daß kein Bürger bei großer Strafe einen Degen über den anderen trage«. Die Wirte aber sollten im Sommer bis neun Uhr, im Winter aber bis acht Uhr abends Wein schenken dürfen, darüber hinaus aber nichts mehr. Zwei Viertelmeister seien zu erwählen, welche mit dem Stadtrichter des Nachts die Herbergen zu visitieren haben; wo gute Nachbarschaft sei, könne man zusammenbleiben, Knechte und Dirnen seien abzuschaffen. Wenn ein Wirt wider diese Verordnung handelnd getroffen würde, sei er mit einem Dukaten in Strafe zu nehmen. Zuletzt erklärte der Stadtrichter noch, daß der Türstock des Gewölbes im unteren Arreststübel »nichts nutz« sei, so daß der Bildhauer leicht ausbrechen könne, wenn man solches nicht machen lasse. Er aber wolle dafür nicht verantwortlich sein, wenn etwas daraus entstehe. Zwei Tage darauf wurden die Prozeßakten der Regierung übersendet und folgendes Urteil vorgelegt: »Veit Harrer unser Bürger und Bildhauer soll als Täter wegen dieses facti und begangener Mordtat mit dem Schwerte vom Leben zum Tode bestraft werden.« Das beigefügte Gutachten des Rates aber lautete: »Wir wollen E. Exzellenz gehorsamst eröffnet haben, daß Veit Harrer sowohl in der Bildhauer- als auch in der Tischlerarbeit gar kunstreich ist und derentwillen viel unverfertigte schöne Arbeit unter Händen hat, auch mehrers daran antizipiert, als er wirklich verrichtet und gearbeitet hat, wodurch arme Gotteshäuser und andere Leute, so es bei diesem Urteil bleiben sollte, Schaden leiden müßten, auch der armen Wittib und den kleinen unerzogenen Kindern (Seegmiller hatte zwei Söhne hinterlassen) wenig geholfen sein würde. Wollten also in Ansehung seiner großen Reue und Leides, daß er möcht mit dem Leben begnadet und nach gnädigstem Belieben in eine ander Straf gezogen werden, nicht abgeraten haben.«

Die Sache begann sich nach diesen raschen Entscheidungen in die Länge zu ziehen. Am 13. Oktober saß Harrer noch immer im Turm. Der schlechte Verschluß am Türstock war noch immer nicht gebessert und es wurde beschlossen, da es »zum Bauen« doch schon zu spät sei, den Schaden erst im Frühjahr zu beheben. Einer Beschwerde des Gefangenen wegen Mangels an Kost kam man durch Erhöhung der Portion nach.

Das Ende des Prozesses ist nicht zu ersehen, doch wurde Harrer jedenfalls nicht hingerichtet. Man sah den ganzen Handel wohl mit Recht als Trunkenheitsexzeß an und wollte einem solchen das Leben des Bildhauers, der bei seinen Mitbürgern wegen seiner Kunst so gut angeschrieben war, nicht opfern.

Das sind Alt-Voitsberger Stadtgeschichten. –

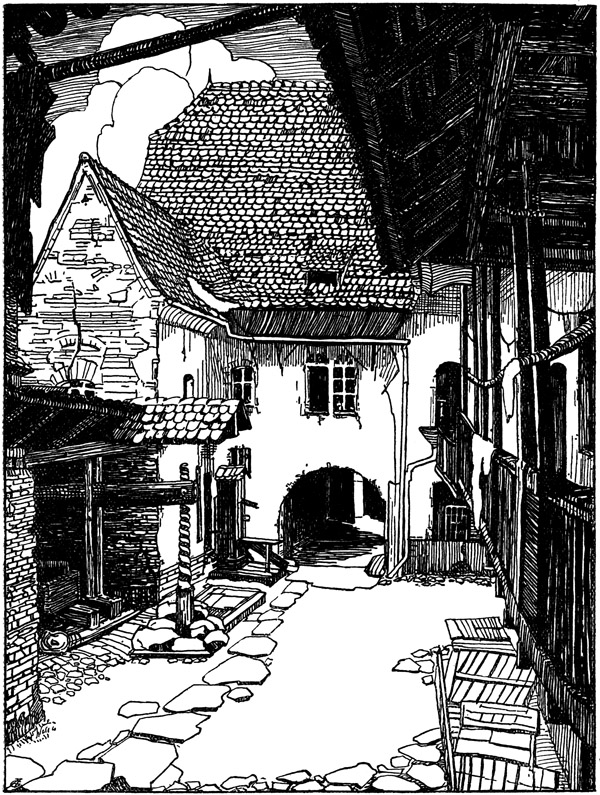

Und heute saß ich im hellen Licht der Mittagssonne in einem Schärtlein der Zwingmauer. Aus den Gassen tief drunten klang verloren der Lärm des Alltags herauf zu meinem luftigen Sitz, klingende Planken von einem Zimmerplatz, das Dengeln einer Sense, der Schrei der Hengste, deren Geschirrplatten in der Sonne aufblitzten. Ich sah die alten Ringmauern entlang, die winklig von Turm zu Turm die Burgleite hinablaufen (und innerhalb derer der gestrenge Herr Blasius Wolff, Bestandinhaber auf der Veste Ober-Voitsberg, so oft zum Ärger des Rates sein »referendo vich vnd schwein« wider alles Herkommen weiden ließ). Spähte auch nach dem Pförtlein im Turme, durch das die Malefizpersonen auf kurzem Wege dem Stadtrichter »in sein Handen eingeantwortet« oder umgekehrt vom Rate nach Ober-Voitsberg gestellt wurden. Der unterste Turm und Wehrgang läuft fast friedlich in die hinterste Gasse aus, so daß der junge Stadtknecht bei der Runde behaglich auf das Treiben des Weibervolkes und die spielenden Kinder in Höfen und Scheunen herabsehen konnte. Der prächtige alte Stadtplatz lag breit im flutenden Licht der Sonne. Und so weit und frei schauen die Almen herein, daß ein Gefühl des Eingeschlossenseins wohl gar nicht recht aufkommen konnte, wenn fremdes Kriegsvolk vor den Toren lag.

Von den alten Stadtmauern, die ewig ausbesserungsbedürftig waren, sind nur verschwindende Reste zu erspähen zwischen kühlen Gärten und alten Stadeln. Wuchtig und schwer stehen die schönen alten Häuser um den Platz. In klafterdickes Mauerwerk sind die finsteren Torhallen eingegraben, darin sich die engen dunklen Stiegen fast verlaufen. Wer einst mit solcher Verschwendung von Raum und Tragkraft sein Heim erbauen konnte, mußte wohl fest im Erwerb stehen oder einen schweren Beutel haben. Im Freithofschatten um die alte Michaelskirche aber schlafen friedlich all die Bürger und Ratsverwandten, von deren Tun und Treiben ich erst gestern gelesen. Fromm, mit gefalteten Händen, knien sie vor dem Gekreuzigten auf ihren steinernen Epitaphien in der Kirchenwand, der brave Gürtler Lorentz Würtzperger, »in dessen Haus die Brunst zuerst auskhomen«, und hinter grünem Rankenvorhang der ehrenfeste und gestrenge Herr Blasius Wolff, der der gemeinen Stadt so oft unnütze Händel angerührt. An der Chorseite aber blickt ernst aus dem Stein Herr Christophorus Grabner, der Stadtschreiber, im Zwickelbart und pelzverbrämten Mantel, mit seiner dritten Gattin, die er als Neunzehnjährige noch gefreit.

Und ich segnete im stillen die feste Hand, die der Altvordern Mühen und Sorgen uns so treu überlieferte bis auf unsere Tage.