|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

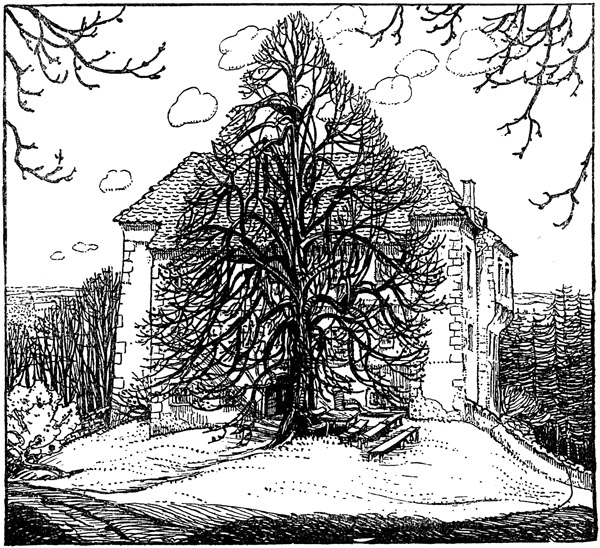

Wer im Bahnwagen aus den sonnigen Rebenhügeln Deutschlandsbergs gemächlich südwärts fährt, entdeckt – das Wort mag stehen bleiben – dem weit ausholenden Schwunge der Koralpenvorberge zu Füßen und doch beträchtlich überm Tal einen grauen Würfel vor dunkler Waldwand – Limberg. So nennt's gleichmütig der Sulmtaler, der Schwanberg gemütlich zu Schwamberg zerbreit und das barockstolze Welsberg durch ein angehängtes »l« als schlichtes Welsbergl seinem Namensschatze einverleibt. Von altersher aber hat es stets »Lindenberch« geheißen und schaut schon anno 1244 aus alten Pergamenten, zur näheren Ortsbestimmung für die Kapelle des heiligen Petrus – das heutige St. Peter im Sulmtale –, die Erzbischof Eberhard II. von Salzburg dem von ihm gegründeten Bistume Lavant mit anderen Kirchen zugewiesen.

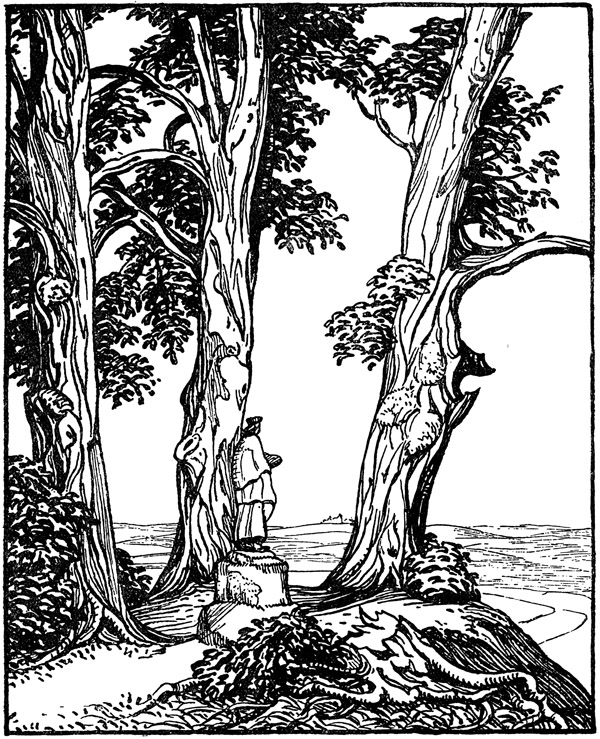

Von ferne gesehen ist's das richtige Wild- und Waldschloß, das da düster aus finsterem Hochwaldschatten ragt, fernab allen Wegen, die der heutige Verkehr läuft, vergessen und verlassen, von den Rätseln alter Einsamkeit umwittert. Aber wer es vom nächstgelegenen Kulturzentrum, etwa vom köstlichen St. Peter mit seinem freistehenden Kampanile aus, aufsucht, dem lösen sich – voran zu prangender Herbsteszeit – die Schauer der Entfernung zu leuchtenden Kleinbildern, denen der Erntesegen des Sulmtales aus den Augen lacht.

Da steht auf niederer Hügelwelle, unter windzerfegten Linden, ein heiliger Johannes, steingrau im roten Kraut, und schaut aus toten Augen leer hin übers blauende Land. Das Eichhorn ist zur Nußernte aus dem Wald gefahren und stäubt ihm wie ein getreuer Kastellan mit buschigem Schwanz die gelben Lindenblätter vom rauhen Kragen. Und weithin zu Füßen dehnt sich zu goldklarer Fernsicht, windmühlendurchschnarrt und jauchzerdurchklungen, das Sulmtal, der Garten der Steiermark.

Bald stehen wir im Winkel der Talstufe, vor Wildwuchs und Hochwald, und damit vor Limberg.

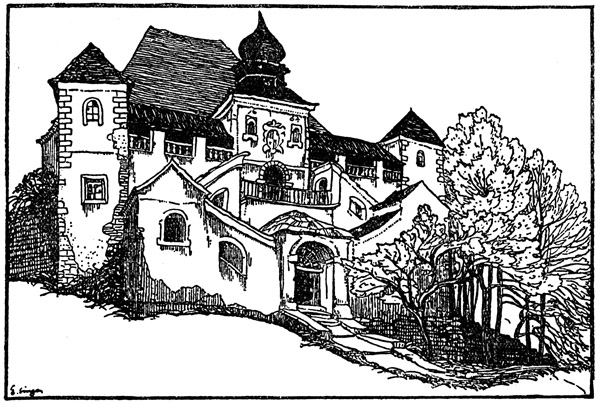

Und wieder ist's das schweigende Rätsel, das sich da aus Teich und Tiefe zum kecken Schlößchen fügt. Man mag's wohl italienische Renaissance nennen, was sich so hart und eckig und doch wie derb spielend aus doppelt ausladenden Treppenvorbauen, aus Galerien und Türmlein, aus Heiligenbildern und Wappen zum kleinen Hauptschloß aufbaut. Doch damit rücken wir dem grauen Geheimnis nicht näher und greifen geduldig nach dem Notizbuche in der Lodenjoppe. Archivdirektor Mell hat in seiner feinen Arbeit über das Landgericht Limberg die wichtigsten geschichtlichen Merksteine erschürft.

Hertlin von Finkenstein, Otto der Ungnad und Dietmut seine Hausfrau (1300), die Bischöfe von Seckau, Hartwin von Pettau (1365), vorübergehend ein eigenes Burgmannengeschlecht derer von Lindenberg (1346) scheinen aus alten Urkunden auf. Sie nennen's bald Burg, bald Haus, und deuten damit seine immerhin bescheidene Wehrkraft an, die ursprünglich wohl nur aus Sumpf und Graben notdürftig aufstieg. Dann »schweigt die Geschichte« durch fast zwei Jahrhunderte. Erst nach 1526 beginnt eine kurze Blütezeit, als mit Achaz Metnitzer das Festlein wieder einen neuen Herrn bekam. Nach Achazens Tode teilten sich seine beiden Söhne Andrä und Georg, der spätere Pfleger von Arnfels, in den Besitz des Gutes, das nach der Gültschätzung von 1542 bestand »aus dem Hewsel Limberg mit Burgfridt und Mairhof mitsambt ainen Walt und ainen öden Freyhof zu Schwamberg«. Nach Georgs Tode (1556) wird Andrä Metnitzer Alleinherr auf Limberg und zugleich der Gründer der steirischen Linie des ursprünglich kärntnerischen Geschlechtes, das in der Folge zu den ersten Familien des Landes in Beziehungen trat. Als Vizedom in Steier war Herr Andrä ein einflußreicher Mann und wohlgelitten bei seinem Landesfürsten. 1577 erreicht er die Befreiung seines Gutes Limberg von der Landgerichtsobrigkeit der Herrschaft Eibiswald und die Ausweisung eines eigenen Landgerichtsbezirkes mit der Fischerei an der Weißen und Schwarzen Sulm. Die auffallend prächtige Ausstattung des Urbars in reichgepreßtem Ledereinband läßt auf seine bevorzugte Stellung schließen. Die beigefügte naive Karte des neuen Landgerichtes zeigt seltenes zeitgeschichtliches Beiwerk. Da nicken Damen aus dem mächtigen, rot ausgeschlagenen Kobelwagen, den rotröckigen Vorreiter auf dem Sattelpferde, voran spengt ein Kavalier mit dem Falken auf der Faust, da und dort zieht ein zierlicher Junker die Straße, in Barett und Degen, oder ein gartierender Landsknecht mit dem Spieß auf der Schulter, oder endlich ein Bauersmann, der schwergebeugt unterm Zehentsack zum Schloß will.

Herr Andrä von Metnitz war ein eifriger Protestant, wie wohl die meisten seiner Standesgenossen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Hatte man ja doch 1572 beschlossen, in jedem der drei Viertel Steiermarks einen Prädikanten einzusetzen, der vor allem den Herren und Landleuten auf den umliegenden Edelsitzen ein treuer Seelenberater sein sollte. Als Amtssitz für das Viertel zwischen Mur und Drau empfehlen die Stände Schwanberg oder Hollenegg »oder wo er sonst auf einer Pfarr seine Prädikatur errichten kann«. Doch machten die Kosten manchem Herrn Bedenken, besonders wenn die aus dem Reiche verschriebenen Theologen bis zur Bestimmung ihres endgültigen Amtssitzes oft länger im Wirtshause bei kostspieliger Atzung still liegen mußten. So schreibt denn auch Herr Andrä: »Nachdem ich zu Limberg eine Behausung habe – sie ist zwar nur aus Holz gebaut, aber ich selbst habe zehn Jahre dort mit Weib und Kind gehaust –, bin ich bereit, sie dem Prädikanten zu gehen. Und was seine Person anbetrifft, wollt er anders mit meinem Tisch contentiert sein, wär er mir ein lieber und annehmlicher Gast.« Halten wir einen Augenblick inne. War das »Häusel Limberg« der Gültansage von 1542 – man wollte der leidigen Steuer wegen mit dem Besitze ja nicht prunken – wirklich noch der Burgstall aus dem 13. Jahrhundert, ein festes Blockhaus auf steinernen Grundfesten, von Wall und Graben umfangen, und trotzdem zum Lieblingssitze des späteren Vicedoms geworden? Oder hatte er in den ersten Jahren seines Ehestandes, als Vater Achaz noch in dem räumlich auch beschränkten Hauptbau hauste, sich etwa im Meierhofe eingerichtet? Jedenfalls scheint Herr Andrä sein Schlößlein als Alleinherr einem durchgreifenden Umbau unterzogen zu haben, denn auf der Landgerichtskarte von 1577 findet sich schon die mächtige, bildnisgeschmückte Stirnwand des Hauptbaues, jedoch ohne die Galerien und Treppen des Vorbaues.

Noch vor 1591 ist Andrä Metnitzer gestorben. Seine beiden Söhne Wilhelm und Hans erscheinen bis 1595 gemeinsam als Herren auf Limberg, dann Hans und sein Bruder Bartlmä. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatte es die Schwanberger Adelsfamilie der Peuerl inne, deren letzter Sproß den polnischen Edelmann Kaspar Kempinsky heiratete. Der war Obriststabelmeister in Steier und zuzeiten Kommandant zu Fürstenfeld, ein vorzüglich bei Hofe hochangesehener Kavalier, der mit seinem Sohne Niklas ausersehen war, die Prinzessin Anna auf ihrer Brautfahrt nach Polen als Ehrenritter zu geleiten. Sein Urenkel Georg – schon Kaspar war Freiherr geworden – war als vielleicht übereifriger Protestant nach dem etwas rätselhaft stilisierten Epitaphium in der Stiftskirche zu Stainz von Stainzer Bauern, kaum neunzehnjährig, erschlagen worden. Kaspars Sohn Andreas, der Landes- und Hofrechten in Steier Beisitzer, hatte Sophie, eine geborene Freiin von Falbmhaupt, zur Ehewirtin, die nach seinem Tode das Gut an Georg Christian Grafen von Saurau verkaufte. Aus dessen Hand erwarb 1661 Johann Urban von Grattenau »das Geschloß oder die sogenannte Veste Limberg« als landesfürstliches Lehen. Von ihm wird noch manches zu sagen sein. Und als auch er 1681 das Zeitliche gesegnet, kaufte Herr Johann Heinrich von Jarizburg, »einer röm. Kays. Mayestät geschworener Notarius publicus, das freye Güetl Limberg, Gschloß, Mayrhof, Taffern, Gärten, Aeckher, Wismathen, Waltung, Halt, Teicht, Weiden, Keuschler, Vogtgerechtigkeit und Weingärten« um sechstausend Gulden und die Ernte des Vorjahres. Unter ihm ging das arme Schlössel nach wechselvollen Schicksalen einem erbarmungswürdigen Verfall entgegen. Denn nach dem Berichte des Schwanberger Hufschmiedes wurde sogar das Eisenzeug aus den Mauern gebrochen und pfundweise verschleudert. Und 1721 war »das Dach zusammengebrochen, die Mauern zusammengebrochen, die Zimmer und Böden durch eindringende Nässe sowie die Fresken beinahe unbrauchbar, ebenso der Maierhof, der Weingarten war ein wüstes Feld von Stauden, an dem kaum mehr ein Weingarten erkenntlich sei«. Schon im nächsten Jahre kam Limberg, und nun für fast hundert Jahre, in die Hand der Familien von Ortenhofen, von der es 1820 Fürst Johann von Liechtenstein erkaufte.

Das sind im ganzen recht dürre Daten. Und doch spricht aus ihnen ein Stück steirischer Adelsgeschichte. Otto der Ungnad, Hartwin von Pettau, die Metnitzer, Falbmhaupt, Peuerl und Saurau sind Glieder des alten Schwertadels. Sie überlassen das kleine Gut im Wechsel der Zeiten den Vertretern des neu aufgekommenen niederen Briefadels, der im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts sich aus Schaffern, Verwaltern und Pächtern zu Bestandinhabern und Gültherren aufdiente, im raschen Ankauf von Gütern und Gülten leicht übernahm und seine wirtschaftlich oft schwankende Lage gern hinter volltönenden Prädikaten zu verbergen suchte.

Das kann man in Limberg von den Wänden lesen, freilich unter manchem Fragezeichen. Und so schreiten wir vorerst über den lindenbeschatteten Hof durch die hintere Torhalle. Ein nackter, zwei Geschosse hoher Vierkantbau umschließt mit kahlen Säulengängen einen wüsten kühlen Hof. »Winterig« nennen alte Urbare die schattige Lage des Schlosses. Damit haben sie recht. Kein warmer Schimmer mittelalterlicher Burgenromantik webt um den kalten Bau. Aber von der Linde her und durch die Gänge schwirrt's wie Lerchenruf von frohen Kinderstimmen. Eine Grazer Ferienkolonie hat das Schlößlein gestürmt und trägt bei genügsamem Leben ihr Kinderglück in Feld und Wald. Ihr Leiter führt uns zuvorkommend durch die Säle, in denen meistens – ob Kemenate oder Rittersaal – sich Bett an Bett reiht. Schon will die Kahlheit der Räume sich uns ernüchternd an die Brust legen, aber da öffnet sich in der südwestlichen Ecke des zweiten Geschosses ein kleines Prunkgemach. Heute heißt's respektvoll das Vorstandszimmer. Das wölbt sich aus dem Viereck zu niederen Bogen, die bedeckt, überladen sind von schwerem Barockstukko des 17. Jahrhunderts. Die Kartuschen mit ihren oft übertünchten dickwangigen Engeln und vollen Fruchtschnüren umsäumen steif und kunstlos gemalte Ansichten anderer Schlösser, vor allem – der Riegersburg. Und jedes Bild umfängt in schwankender Antiqua die mühsam gereimte Umschrift.

Wir lesen nun in bunter Reihe vorerst in einer Fensterwölbung: »Limberg, da ich dich pau zu Perg und Tal, da war mir geschehen mein greßter Fall.« Rechts an der Wand: »In diesem Freyhaus zu Redkerspurg, empfacht ich den Lohn, daß ich bald sturb.« Über der Tür gegen Norden: »Reggerspurg, als ich dich pau, war schener lust, was du mich cost ist allererst jetzt bewußt, hett mich zu bauen nicht gelust, umb unglick ich nie het gewußt.« Über der westlichen Tür: »Reggerspurg, du edles Haus, ich hab dich paut mit mih und graus, weiß nicht, wann ich mueß heraus, in allen liben, ainiche Gefahr solt mich nicht betrieben. 1666.« Über der südöstlichen Tür: »Reggerspurg, hast du mein Treu betracht, hast mich in ein groß Laidt und Unglick bracht. Nun haißt es wohl von heut auf morgen, Gott der Herr woll für uns alles sorgen.« Endlich noch in der Fensternische links: »Janerstorf und Rydtengraben haben vyl der ublen Gaben«, und rechts: »Indem ich Janstorf hab erhebt, hab ich ser vil unglick erlebt.« An der linken Wand: »Bey diesem gratzerischen Haus flog mein Gelt sehr vil hinaus.« Und endlich an der Decke: »Zu Stanz in meinem Vaterland pau ich dich durch Gottes Handt.«

Und wieder halten wir einen Augenblick inne.

Aus dem redseligen Schmuck der kleinen Prachtkammer – wir wollen nicht vergessen, daß die schönsten Türfüllungen, Öfen und kassettierten Decken zur Ausschmückung Holleneggs ausgebrochen worden sind – spricht eine ganz bestimmte Persönlichkeit, von deren unbezähmbarer Baulust in guten Tagen die spätere Einsicht recht trüb, fast kleinlaut zu melden weiß.

Und schon fährt's uns durch den Sinn: Das könnte nur eine sein, die Gallerin auf der Riegersburg, »die schlimme Lisl« der Volkssage, oder genauer Frau Elisabeth Katharina Freiin von Galler, geborene Wechslerin, jene streitbare, heißblütige Edelfrau, die unterm Wirbel unzähliger Fehden und Prozesse in mehr als sechzehn Jahren ihre geliebte Riegersburg zur gewaltigen Prunkfeste ausbaute gegen den Erbfeind christlichen Namens und erst an der Schwelle des Greisenalters den Glauben an ihr Herrschertum verlieren sollte.

Im Geiste sehen wir die mächtigen Tore der Riegersburg aus furchtbaren Felsgräben wachsen und erinnern uns der Umschrift im weißen Saale: »Pauen ist ein schöner Lust, was es mich kost, ist mir bewußt.«

Nun aber war die Gallerin niemals Herrin auf Limberg, wenigstens nicht soweit archivarische Hilfsmittel diese Feststellung erlauben.

Ratlos schauen wir durchs Fenster in den dunklen Hochwald. Da stellt sich wieder zur rechten Zeit ein Wappen ein, schaut schweigsam von der Wölbung und läßt sich doch mit Sicherheit als das des Herrn von Grattenau bestimmen. Der hat, wie wir wissen, die kleine Feste Limberg anno 1661 von der verwitweten Freiin von Falbmhaupt erworben und bis zu seinem Tode (1681) innegehabt.

Wer war der? Da stehen wir wieder auf festem Grund.

Johann Urban von Grattenau war Hauspfleger der Gallerin in den Tagen ihres Glanzes gewesen und bietet in seinem Aufstiege ein typisches Bild des früher genannten niederen Briefadels. Ursprünglich ein Bäckerssohn aus der Gegend von Stanz, der in jungen Jahren ein abenteuerndes Zigeunerleben geführt hat, hatte er sich im Dienste des Hofkriegspräsidenten und Generals an der windischen Grenze, Hans Wilhelm Freiherrn von Galler, vom Lakaien zum Wirtschaftsbeamten aufgeschwungen. Ein in allen Sätteln gewandter Verwalter von feinen Manieren (wenn er es nötig fand, sie zu zeigen), von einschmeichelndem Wesen, hinter dem scharfe Menschenkenntnis und kalte Berechnung stets auf der Lauer lagen, rückte er nach dem Tode seines ersten Herrn (1649) bald zum unentbehrlichen Ratgeber, endlich zum Günstling und Vertrauten der jungen Witwe vor. Schon im nächsten Jahre verschafft sie ihm den Adel mit dem Zunamen »von Grathwohlstein«, bald darauf ein Hauptmannspatent und den Titel eines kaiserlichen Rates, der damals noch nicht so leicht wog wie späterhin. 1657 gibt ihm seine gnädige Herrin die Herrschaft Riegersburg (»Reggerspurg«), Johnsdorf (»Janerstorf«) und den Wechslerischen Freihof zu Radkersburg (»Redkerspurg«) sowie die Gült Edersgraben um eine jährliche Pachtsumme von 5000 Gulden rheinisch in Bestand.

Aber Unehrlichkeit, Eigennutz und ein maßloser Ehrgeiz lockerten in wenigen Jahren die Bande, die Herrin und Diener so eng aneinander geschmiedet, und die langjährige Freundschaft – wenn anders sie nicht mehr gewesen war – schlug in erbitterte Feindschaft um. Am 1. April 1661 entweicht Grattenau bei Nacht und Nebel von der Riegersburg mit vielen wichtigen Schriften und allen Kleinodien aus glücklichen Tagen und reist zu seinen beiden Schwestern nach Graz. Aber schon eine Woche darauf läßt ihn Obrist von Kapell, der mittlerweile der zweite Gatte der Gallerin geworden war, durch untergebene Offiziere und Soldaten gewaltsam aus der Wohnung reißen und in der bereitstehenden Karosse nach Riegersburg zu strenger Haft entführen. Bald wird er ledig und ein Rattenschwanz häßlicher Prozesse ist die Folge. Die Erbitterung steigt auf beiden Seiten aufs höchste. Nach dem Tode auch ihres zweiten Gatten hat die Sechzigerin im jungen, aber rohen Freiherrn von Stadel ihren dritten Eheherrn gefunden, unter dessen gewalttätigem Wesen nicht nur Diener und Hausleute, sondern auch die alternde Gattin schwer zu leiden haben. 1669 sieht er – bei tagenden Landrechten und als ihr Beisitzer! – gleichmütig aus dem Fenster des Landhauses zu, wie auf einen Wink von ihm fünf seiner Bedienten den eben aus dem Tore tretenden Grattenau ganz jämmerlich verprügeln. Aber unter all diesen bösen Händeln arbeitet Grattenau doch zäh und unermüdlich am weiteren Ausbau seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung. An jener nicht ohne Glück. 1661 hat er Limberg samt aller Zugehörung erworben, zwei Jahre darauf das Freigut Pichlhof unter Pfannberg. Aber in der Gesellschaft, vor allem in den Kreisen des altsteirischen Herrenstandes, hatte er Mühe, sich durchzusetzen. Dafür sorgte seine alte Gegnerin. Ging doch ein dunkles Gerücht, er habe sich als Hauptmann in spanische Dienste unter dem Obristen von Speyer anwerben lassen und sei dann nicht eingerückt. Ja, ein Herr von Wilferstorff wollte seinen Namen als infam zu Neapel am Galgen angeschlagen gesehen haben. Immerhin: In dem Inventar, das 1681 nach seinem Tode zu Limberg aufgerichtet wird, heißt er doch: »Herr Johann Urban von Grattenau auf Gratswollstain und Limberg, Reichsritter, der röm. kays. Mayestät Rath und obrister Wachtmeister.«

In seinen späteren Lebensjahren scheint er bescheidene Beziehungen zur Kunst gepflegt zu haben, denn das Inventar verzeichnet unter dem Posten »Gemählwerch« weit über hundert Bilder, die meisten freilich »gemain und ring«, natürlich alle dem Geschmack der Zeit entsprechend. Da finden sich Scharmützel, Bauernszenen, »Möhrstuck« und Stücke »von essender Speis« (Stilleben), aber auch ein paar Dutzend »Venusse und ander nackhente Weibsbilder«. Aber auch ein Stück von Albrecht Dürer, »eine auf Holz gemahlte mater Dei cum parvulo in ain auf schildkhrottart glasirten Ramben mit inwendig goldenen Laisten, fast ainer Ellen hoch und ? breit mit ainen gelb taffentenen Fürhängel«. Die wurde mit 24 Gulden bewertet. Eine Kreuzabnahme von einem unbekannten Meister hatte Grattenau noch zu Lebzeiten auf 150 Gulden geschätzt.

Aber was sollen wir von den Schloßbildern und ihren Umschriften denken?

An Riegersburg, Johnsdorf, am elterlichen Freihofe zu Radkersburg und ihrem Hause im Geidorf bei Graz hat die Gallerin, wie wir wissen, jahrelang gebaut. Allerdings zu Zeiten, da ihr Grattenau als Ratgeber und Helfer, als zweite ausführende Hand zur Seite stand. Hat die Erinnerung an die gemeinsame Arbeit an den Bauten den ehrgeizigen Pfleger zu den bösen Versen verlockt? Hatte die stolze Art seiner Herrin in Jahren gemeinsamen Beisammenseins ganz unbewußt auch ihm den Durst nach Nachruhm geweckt? Denn ganz auszuschließen ist der Gedanke, es habe ein wehmütiges Gedenken an die Glanzzeit seines Regimentes in der Oststeiermark den alternden Mann zur redseligen Ausschmückung des Raumes vermocht. 1666 waren Herrin und Diener sich längst spinnefeind und sind's bis an ihr Lebensende geblieben. Und ob ihr Geschlecht auch seit 1570 auf Schwanberg saß, so waren die Beziehungen zu Limberg schon wegen der Burgfriedsgrenzen stets gespannte. So stehen wir vor einem psychologischen Rätsel und durchwandern etwas unbefriedigt die anderen Räume.

Sie zeigen in derb sulmtalerischer Prägung an Wänden und Decken die stets wiederkehrenden Bilder aus der antiken Götterwelt, daran sich der Landadel jener Zeit nicht genugtun konnte. Ein Saal, übel durchduftet von einem echt mittelalterlichen »Mueßhaus«, trägt in den fünfzehn Feldern seiner Kassettendecke die Götter des Olymps, die Türfüllungen aus weichem Holz sind grell mit Renaissance-Ornamenten anstatt des Schnitzwerkes überstrichen. Das nächste Eckzimmer zeigt in den Fensternischen in sepiabrauner Tempera kunstlose Bilder von Külbel bei Anger und Welsdorf bei Fürstenfeld, von Heiligenkeuz bei Hartberg und des Pöllauerhofes zu Graz. Die tiefe Nische des Hauptfensters weist das Bild des Stiftes Pöllau selbst mit dem Chronographicon: » Erexit et regit Pöllau Ernestus pastor modernus«. Es verewigte sich also darin Johann Ernst von Ortenhofen, der fünfzehnte Propst des oststeirischen Augustiner-Chorherrnstiftes, ein Sproß der Familie Ortenhofen, die über hundert Jahre auf Limberg saß. 1667 dort geboren, wurde er mit dreißig Jahren zum Prälaten gewählt und stand bis zu seinem Tode (1741) durch sechsundvierzig Jahre dem Stifte vor. Er vollendete das schöne Stiftsgebäude und begann im Jahre 1701 den Bau der herrlichen Kirche. Prunkliebend und baulustig und, wie schon die Umschrift bezeugt, nicht frei von kleinen Eitelkeiten, war er doch vor allem ein ausgezeichneter, würdiger Vorsteher des ihm anvertrauten Klosters. Mit einem Blick konnte er vom Fenster aus über die Sulmtaler Heimat hinaus in blauer Ferne die Gegend seines geliebten Stiftes erträumen, in dessen Kirche er auch seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

Noch einen Blick wollen wir tun in den großen Festsaal mit seinem überladenen Barockstukko, mit dem wohl später eingefügten Wappen Derer von Ortenhofen und dem bunten Gewimmel von Genien, Jahreszeiten und antiken Schlachtszenen an der Decke. Das alles ist ödestes 18. Jahrhundert, gut gemeint und bös ausgeführt. Erleichtert verfangen wir uns wieder im Stiegennetz der wappen- und statuengeschmückten Schauseite.

Meine Begleiterin hat mittlerweile die seltsam eigenwilligen Baulinien des Waldschlößleins und den Blick durchs tiefe Tor in den Hof mit sicheren Strichen umrissen. Unsere Aufgabe ist vollendet.

Noch einmal schauen wir vom jenseitigen Grabenrande zurück. Wie still und steif schweigt das graue Schlößlein aus seinem saftigen Waldrahmen! Manch Rätsel ließ es sich in ein paar Stunden abgewinnen und manchmal scheint's, als zwinkerte da und dort ein Fensterauge uns zum Abschied vertraulich zu. Und doch! So seltsam verlassen, so still verschattet vor dem lauten frohen Leben da draußen, so fast spukhaft einsam erscheint uns selbst im hellen Mittagsglanz der grüne Winkel, daß wir unseres Wissens nicht recht froh werden. Und so steht Alt-Lindenberg noch in düsterem Schweigen, wenn schon längst wieder die leuchtenden Herrgottswunder des Sulmtales uns den freien Wandertag krönen.