|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Kramerbauer in der Graden!

Das ist ein Pünktlein im Universum, armselig, weltverloren. Schaut von freier Höhe unterm zottigen Strohdach kummervoll wie die leidige Bergbauernnot selber hin über die steirische Stubalm, auf die Bergwiesen und mageren Saatfelder und den blauen Hochwald, der über steile Lehnen niedersteigt zum rauschenden Wildwasser. Dort drunten erst knüpft das Gemeinwesen an die verlassene Einschicht und führt als grobes Gebirgssträßlein durch stundenlange Gräben in die weite, weite Welt. Und wer heute vom Spiegelfenster seines Ringstraßen-Cafés gleichmütig aufblickt, wenn in den Straßen die langen Lichterzeilen aufblitzen als Ouvertüre zur allabendlichen Symphonie von Lust und Glanz und fieberndem Leben, der läßt sich's nicht träumen, daß vom einsamen steirischen Bergbauernhofe feine, blasse Goldfäden gleiten zur schimmernden Kaiserstadt an der Donau. Allerdings – zum Wien vor mehreren hundert Jahren.

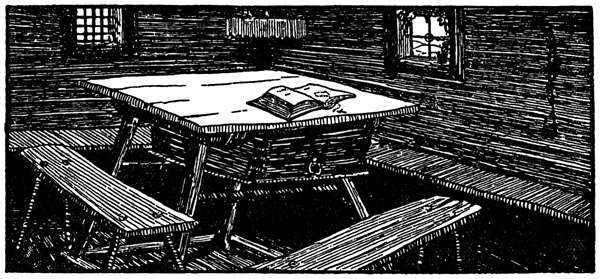

Als Arzt war ich beim Kramerbauer gewesen, in der dämmerdunklen Stube, deren Balken wie Ebenholz glänzen vom Ruß des gewaltigen alten Steinherdes. Und hatte Trost bringen können und Hoffnung fürs Leben des kleinen Urberl (Urban), der blaß und mit jagendem Atem im zweispannigen Bett lag. Da hatten zwei alte Augen voll traulicher Klarheit wie dankend aufgeblickt von der mächtigen Bibel, darin die alte Großmutter gelesen. Schon im Fortgehen hatte ich den vergilbten Folianten aufgeschlagen. Eine katholische Bibel, »gedruckt zu Cölln anno 1561«. An sich nichts allzu Seltenes in unseren Bergen. Aber da! Und schon sitze ich am breiten Ahorntische und beginne, erst unsäglich mühsam, die blassen Schriftzüge zu entziffern, mit denen eine ungefüge Hand des 16. Jahrhunderts wie mit einem krausen Netz die Innenseite des Deckels und das erste Vorsteckblatt übersponnen hat: »Dises puch hat mir die fürstlich durchleuchtigste May. Ertzhertzog Kharll zu Österreich geschenkht zu Wienn am 8. Detzembris 1566. Jar in des Herrn Andrä Pegl seligen pehausung gegenüber Sankt Dorotheakhloster und wann ich schtirb, so verschaff ichs meinen herrn prudern. Jörg Graf von Nogaroll, Herr auf Altschpaur.«

Und nun geht's wie im Traume.

Die dämmernde Bauernstube im Almwinkel versinkt, und der Begriff Wien engt sich aus vorerst noch ungeordneten Erinnerungsbildern immer mehr ein nach Zeit und Raum.

Wie in einem köstlichen Bilderbuche schlage ich unbewußt Seite um Seite im Geiste zurück, von der singenden, klingenden Kaiserstadt über Strauß und Lanner und die rauschende Kongreßzeit zu Maria Theresia, über Prehauser, Stranitzky und den armen Augustin bis zu den Zeiten harter Pestjahre und banger Türkennot. Und da steht's mit einem Male klar und scharf vor mir, das kleine Wien des 16. Jahrhunderts, wie es anno 1558 der »ehrsame und kunstfertige« Hans Sebald Lautensack abkonterfeit. Eine bekümmerte, halbverfallene Stadt mit alten Toren und Türmen, an deren Stelle eben jetzt die neuen, mächtigen Basteien nach Augustin Hirschvogels Plänen erstehen, mit Kirchen, Klöstern und Hospitälern, mit engen Plätzen und krummen, finsteren Gassen, durch die noch vor wenigen Jahren wieder einmal das Gespenst des schwarzen Todes geschlichen. Und gegenüber dem Dorothea-Kloster das Haus des reichen Andrä Pögl. Die waren steirische Hammerherren gewesen am Thörl bei Kapfenberg im Mürztale. Sebald Pögl, der Waffenschmied des »letzten Ritters«, hatte mit achtzig Knechten gearbeitet. Zu Hunderten zählten die Hacken-, Terras- und Bollwerkbüchsen, die er geschmiedet, nach Tausenden die eisernen Kugeln, die er gegossen für die »Lauerpfeifferin« zu Wien, für die »Sumbserin« zu Innsbruck, für den »langen Leo« und die »scharpffe Metze«, und wie alle die ehernen Lieblinge des großen Kaisers der Arkeley mit grimmigem Humor benannt waren. Das hatte hohen Gewinn gebracht und reiche äußere Ehren. Unter Ferdinand I. wird Sebald Pögl in den Ritterstand erhoben, seine Söhne sind Freiherren von Reiffenstain, und der eben verstorbene Andrä hatte für seinen kaiserlichen Herrn wichtige Geldgeschäfte in dräuender Türkennot zu betreiben. Da donnerten die Frachtwagen über die Eichenbohlen der finsteren Toreinfahrt in der Dorotheengasse, wurden abgeladen in steinkühlen Höfen unter weiten Kellergewölben. Aber in den getäfelten braunen Stuben des Vorderhauses herrschte vornehme Ruhe, gedämpfter Farbenklang, höfischer Ton. Dort also war am 8. Dezember 1566 vom sechsundzwanzigjährigen Erzherzog Karl seinem Kämmerer Grafen Nogaroll die Bibel geschenkt worden, vor der ich nun saß. Und sie blieb von da an des Hofmannes treue Begleiterin, der darin getreulich eintrug, was zu Hofe und in der eigenen Familie an denkwürdigen Tagen, an Hochzeiten und Sterbefällen sich zutrug. Sein Geschlecht war von altem toskanischen Adel. Graf Jörgs Vater Leonhard hatte mit Josef von Lamberg anno 1532 jene erfolglose Gesandtschaft zum Sultan Soliman getan, um im Namen Kaiser Ferdinands den Frieden zu erbitten. Nicht mit leeren Händen. Sie führten mit sich »an die 35 Stükh von Silber und vergulten clain und großen Scheyern = Doppelbecher. und Trinkgeschirr, zusammen 383 Mark und drey phening augspurger gewicht schwer«. Die Fugger hatten sie geliefert. Seines Vaters Hochzeit mit einer ungarischen Magnatin anno 1540 sowie dessen Tod im Jahre 1545 hat der Sohn, Graf Georg, getreulich in der Bibel vermerkt. Der war um 1548 Kaiser Ferdinands Kämmerer geworden, doch ohne je besonders hervorzutreten. Ein treuer Diener seines kaiserlichen Herrn und dann der Erzherzoge Karl und Ferdinand, stand er wohl stets mehr im Schatten des altspanischen Hofzeremoniells als in der freien, scharfen Kriegsluft jener Tage. Auch in den Spezialberichten seiner Zeitgenossen begegnen wir ihm nicht allzu oft.

Er war wohl im glänzenden Gefolge Kaiser Ferdinands, als dieser im September 1563 zu Schiff von Wien nach Preßburg zog, wo am Tage Mariä Geburt (8. September) sein Sohn Matthias zum König von Ungarn gekrönt wurde. Damals hatte auch die getreue Stadt Wien »sechs fendlein fueßvolk bis in die zwey tausend stark, verordnet, die auch zwelf stukh Veldgeschütz bey sich gehabt. Und neben dem wiennerischen Fueßvolkh, mit fliegenden fendlein aufs best gerüst, zog der burgermeister von Wienn als obrister über solches Fueßvolkh, auch die hauptleut und fendriche, die andern befehlsleut und vermüglichen burger ser zierlich und wol gerüst und fast alle in der kays. Mayestät farb.«

Doch schon im nächsten Jahre (1564) starb der Kaiser, und seines Kämmerers Hand vermerkt dazu: »Im 1564 Jar den 25. July am Sant Jakobstag gegen nachts zwischen sechs und siben Uhr ist Khaiser Ferdinandus, der heillige frume herr zu Wienn zu gott entschlaffen und ich sein Kammerer gewesen und in seinem Endt das Kruzifix in sein hand gehalten.«

Und wieder berührt mich gar wundersam diese getreue Angabe der Todesstunde bei unseren Altvordern. Wir haben sie ja beibehalten bis in unsere Tage hinein, doch ohne den tiefen Sinn, den sie für jene hatte. Von der Strahlenkrone der Heiligen im Himmel fiel ein Glanz auch auf ihren Jahrtag auf Erden, der den grauen Alltag mit feinem Goldsaum umwob. Und ob einer vom Leben schied am hellen Tage, wenn draußen auf Markt und Gassen Handel und Wandel geschäftig weiterging, oder beim Wimmern des Aveglöckleins, oder in sternstiller Mitternacht, es war nicht bedeutungslos für die Umstehenden. Und die Seele ging auf die letzte Reise oft mit einem hilflosen, bangen Blick auf die lichten und finsteren Gestalten und Bilder, die kämpfend um sie rangen und denen auch der Priester zu Häupten des Lagers nicht immer tröstend wehren konnte. Der Tod und der Teufel, manch schwarzer Schatten aus einem harten Leben, manch rasche Tat und schwere Schuld standen drohend auf und die Mächtigen der Erde hatten an ihnen oft doppelt schwer zu tragen.

Graf Jörg ist fortan Kämmerer des Erzherzogs Karl. Dem waren im Testament seines kaiserlichen Vaters die innerösterreichischen Lande mit Görz und Triest und dem österreichischen Istrien zugefallen. Nicht ohne eine ernstliche Mahnung an Lieb und Treue für die drei Söhne: »Dieweil ich euch kenne, daß ihr habt ziemlich harte Köpf und underweilen zornig seid, denn es stehet übel der Zorn und harte Köpf bei großen Herrn.« Die stolze, altspanische Unduldsamkeit der jungen Jahre war beim Kaiser in der milden Luft Alt-Österreichs längst zu leutseliger Gutmütigkeit und herzgewinnender Offenheit gemildert worden, die sich in seinen hausväterlichen Sorgen nicht verleugnet.

Es folgen nun im bunten Wechsel familiengeschichtliche Eintragungen und Gedenktage aus dem Leben »seines« Erzherzogs. Noch im Todesjahre des Kaisers, am 3. Dezember, hat Graf Jörg zu Wien »im Landhaus« mit Frau Elisabeth, geborenen Gräfin von Hardegg, Hochzeit gehalten. Erst sieben Jahre später verzeichnet er den Ehrentag seines fürstlichen Herrn. »Im 1571 Jar den 26. august hat Ertzhertzog Kharl zu Österreich mit Fraylain Maria, Ertzhertzogin in Paiern zu Wienn hochzaitt gehabt. gott geb glickh und seinen reichen Segen amen.« Wir wissen von früheren Heiratsplänen mit dem Erzherzog, vorwiegend aus Gründen der Staatsraison. Seit 1560 waren vertrauliche Verhandlungen gepflogen worden zwischen den Höfen von London und Wien um die Hand der jungen, schönen Königin Elisabeth von England. Und der Kardinal von Lothringen, einer der feinsten Köpfe seiner Zeit, hatte sich lange bemüht um eine Verbindung des Erzherzogs mit seiner Base Maria Stuart.

Nogarolls Hauspostille verzeichnet nun den Tod Kaiser Maximilians zu Regensburg am 12. Oktober 1576, dann die Reise des jungen Erzherzogs Ferdinand auf die katholische Universität zu Ingolstadt und meldet dazwischen, wie sein Bruder, Graf Ferdinand Nogaroll, mit Anna Gräfin Harrach zu Wien Hochzeit gehalten. Der war ein tapferer Haudegen gewesen, erst als »Fendrich der schwarzen Reutter« gegen den Erbfeind der Christenheit, hernach in den Niederlanden unter Herzog Alba, zu Malta, in Frankreich, Hispanien und Portugal, und war in Diensten Kaiser Maximilians bis zum Generalobristen zu Raab und Kommandanten von Oberungarn gestiegen. Und da er endlich nach einem wilddurchstürmten Reiterleben im stillen Hafen der Ehe gelandet, mußte er schon nach zwei Jahren zur großen Armee einrücken. In der Dorotheenkirche ward er begraben.

Und nun kommt ein schwerer Tag: »1590, den 10. July ist mein frumer Herr Ertzhertzog Kharl zu Österreich, der den 7. von Lachsenburg (Laxenburg bei Wien) aus dem padt khumben ist, zu gratz seligklichen entschlaffen.« In die letzten Lebenswochen des todkranken Landesherrn in Innerösterreich klangen hart hinein die stürmischen Ereignisse zu Graz in der ersten Juniwoche: Der Bürger und Bindermeister Ruep Dietrich hatte sich wiederholt geweigert, seinen Sohn aus der protestantischen Stiftsschule zu nehmen. Und als der Stadtrichter nach ihm greifen wollte, entrann er durchs Fenster auf das Münzhausdach. Gesellen und Gesinde sprangen mit Wehren gegen die »Stadtquardi« an und bald hatte ein drohender Pöbelhaufen die Freigebung des Mannes erzwungen. Und als am nächsten Tage der Student selbst nach hitziger Gegenwehr im Rathause eingetürmt worden, da verlangte eine Rotte von über vierhundert gut bewaffneten Leuten seine Freigabe mit Erfolg. Der Tod des Erzherzogs machte die peinliche Angelegenheit bald verstummen. Nogaroll aber erwies seinem toten Herrn noch die letzte Ehre bei jenem gewaltigen Leichenzuge durchs ganze Land, der des Erzherzogs Leiche im Gefolge aller innerösterreichischen Edelherren nach dem prunkvollen Mausoleum zu Seckau dachte. Dabei trug Nogaroll auf einem Kissen den Herzogshut mit lang herabwallenden Bändern.

Dann schied er aus dem Hofamte: »Im 1590 jar, den 29. Dezember bin ich von hof getzogen, und also in das 36. jar Kaiser Ferdinanden und Ertzhertzogen Kharln gedient. gotlob mit Ern.« – Man braucht im letzten Satze eben keine Spitze zu finden. Immerhin hatte der jahrelange Hofdienst dem Grafen Jörg manchen tiefen Blick erschlossen, in eine Welt voll Trug und Arglist. Man sprach nicht viel Gutes von der Umgebung des Kaisers Ferdinand, besonders in seinen letzten Jahren: Die Energie des blassen schwarzen Jägers- und Weidmannes von einst war mit den Jahren unmerklich in die breiten Bahnen gewinnender Leutseligkeit, behaglichen Mäzenatentums und staatsmännischer Beratungsarbeit geglitten. Immer mehr überwog der Einfluß einzelner Günstlinge, des Spaniers Salamanka, des Hofkanzlers Bernhard von Cles, besonders aber des Schatzmeisters Johann Hoffmann, dessen Geschlecht bald in stolzem Auffluge als Freiherren von Grünbüchel auf Strechau die mächtigste Stütze der neuen Lehre in der grünen Mark werden sollte. Sie waren alle, außer Cles, nicht eben sehr begabte Köpfe, als Staatsmänner nicht und nicht als Heerführer, aber scharfäugig ausspähend auf ihren Vorteil und bereit, ihn jederzeit rasch zugreifend zu nützen.

Mit Ehren zog Graf Jörg vom Hofe. Doch die Ruhe hielt kaum ein Jahr an: »den 5. Oktober 1591 bin ich Sr. fürstl. Durchlaucht Ertzhertzogen Ferdinands, dieserzeit des eltern, Kamerer zu Innspruck worden.« Doch sein neuer Herr, der einst so fröhliche, war nun alt, und schon nach vier Jahren starb er: »… am Pauli Bekehrung Abend zwischen 11 und 12 Uhr in der Nacht ist Ertzhertzog Ferdinand im gott entschlaffen« (die Hand des alten Kämmerers ist schon recht unsicher) »und ich ihm das licht zu handen gehalten. Gott genad der sellen.« Die letzte Eintragung endlich von Graf Jörgs Hand vermerkt das Hinscheiden »der frumen, heiligen Anna, Khünigin von Pollen« (der Tochter Erzherzog Karls und Gemahlin König Sigmunds III. von Polen) am 10. Februar 1598. Dann schließen die Eintragungen, soweit sie von Jörg Grafen zu Nogarolls Hand stammen. Er war dann wieder Rat und Kämmerer Ferdinands III., wurde als solcher Hauptmann zu Triest, gleich seinem Vater, und endlich 1602, nach dem Tode Hans von Salamankas, Grafen von Ortenburg, Landeshauptmann von Kärnten. Die Familienchronik aber wurde in spärlichen Daten fortgeführt bis 1619 von Graf Jörgs Vetter Ascanio von Valmarana, der zum 18. Dezember des Jahres 1609 vermerkt: »nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr ist in gottes Ruhe, christlich katholisch selig hentschloffen« (er schreibt durchwegs einen italienisch-deutschen Dialekt) »mein vielgeliebter herr Vetter Herr Jierg Grafen Nogaroll, den woll der allmechtig gott und uns allen nach dißen Leben ain ewig auferstehung verlaien. Amen. ligt zu Judinpurc pegrawen. Ascanio von Valmarana.«

Ich legte sinnend den schweren Deckel zu.

Drei Generationen von Habsburgern waren an mir vorübergegangen. Markante Köpfe, voll Rasse und Eigenart, persönlich wohlwollend, oft liebenswürdig, einfach und schlicht. Und voll althabsburgischer Freude an Weidwerk und Pracht, an Wissenschaft und schönen Künsten, gewissenhafte und fleißige Regenten, voll eifervollen Willens. Aber vom Geschick hineingestellt in einen gewaltigen Kampf der Geister, in die aufgeregten Wirren einer neuen Zeit, die ihre angeborene diplomatische Zähigkeit, gestützt vom steten aneifernden Zuspruch Roms, erst im dritten Ferdinand – gewaltsam, unsäglich wehevoll und vorerst nur äußerlich – niederringen konnte.

Nun blickte ich erwachend auf. War wieder eingesponnen in die sinkende Dämmerung des Alltags, in die rußigen Wände einer steirischen Almbauernstube. Des obersten Kämmerers Jörg Grafen zu Nogaroll Hauspostille durfte mich begleiten, als ich niederstieg durch den totenstillen Hochwald. Im Heimfahren aber sann ich nach über die weite, rätselvolle Irrfahrt des Buches, das für mich nunmehr diese kleine arme Welt ans weite, stürmende Leben der großen Geschichte bindet.