|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

So und nicht anders heißt im Volksmunde der Wallfahrtsort bescheidenen Ranges, der noch vor hundertdreißig Jahren ein grüner Birkenhain war am Ufer der rauschenden Sulm. Der ursprüngliche Siedlungskern zu Füßen der alten Feste Purgstall war Altenmarkt, als Pfarre schon 1381 genannt. Es braucht also die Geschichte von Wies nicht aus alten Urkunden gehoben zu werden. Die Großväter der heutigen Bewohner hat sie zu Augenzeugen gehabt und deren wundersam anschauliche Erzählung ersetzt reichlich den Reiz alter Chroniken.

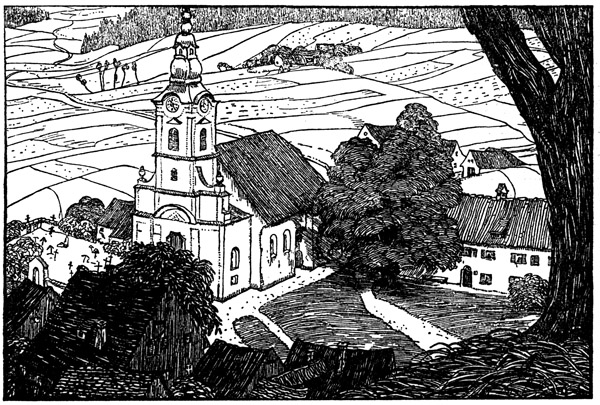

Ein »Gawalier« – ein Graf von Schrottenpach, die nach dem Aussterben derer von Eibiswald auf den Schlössern Eibiswald und Purgstall saßen – sei mit dem Pferde gestürzt und habe schweren Schaden genommen. Wieder hergestellt, habe er am Unfallsorte im Birkenwäldchen auf der Wiese ein Kreuz errichten lassen. Später habe eine Gräfin Herberstein auf Purgstall, auch eine geborene Schrottenpach, von einem wundertätigen Standbilde des gegeißelten Heilandes zu Wies bei Steingaden in Bayern gehört und einen Einsiedler dahingesandt, eine Nachbildung davon zu erwerben. Die ward in der alten Kapelle aufgestellt. Bald sprach es sich im Volke herum von der wundersamen Heilkraft des neuen Bildwerkes und es wurden der Waller mit der Zeit so viele, daß die Gräfin an einen Kirchenbau denken mußte. Der ward denn auch in den Jahren 1789 bis 1802 aufgeführt, nicht ohne daß sich der konservative Sinn des Landvolkes recht stürmisch zugunsten der alten Pfarrkirche Altenmarkt erhoben hätte. So erstand jene schöne Hallenkirche, die, völlig frei überm Viereck zur achtzehn Meter hohen Kuppel gewölbt, ein merkwürdiges Bauproblem gefällig löst.

Damit aber stehen wir wieder auf dem festen Boden junger Ortsgeschichte, denn noch ist uns der Briefwechsel erhalten, den die Frau Gräfin von Graz aus mit ihrem Pächter Ernst Ignaz Purgay zu Eibiswald führte. Eine vornehme, grundgütige Landedelfrau blickt aus den vergilbten Schriftzügen, die im gesellschaftlichen Leben des scheidenden 18. Jahrhunderts zu Grätz ihr Schlößlein im Sulmtal nicht vergessen kann und treubesorgt fragt, ob der alten Beschließerin Regerl die Morgensuppe wohl täglich und gut genug gereicht werde.

Vom steigenden Zulauf der Gläubigen nach dem neu erstandenen Wallfahrtsorte können wir uns heute schwer eine Vorstellung machen, denn heute lenkt die Eisenbahn alles wirtschaftliche Leben der Weststeiermark nach Graz ab und das Drautal ist seither den meisten von uns eine terra incognita geworden. Aber früher hielt der uralte Völkerweg das Murtal über Leibnitz, Gleinstätten, Wies, Eibiswald mit dem Drautal und Kärnten verbunden. Eibiswald und Mahrenberg dies- und jenseits des Radl waren Schwesterorte, denen durch Frächter und Reisende tägliche Botschaft zukam.

So ist es denn begreiflich, wenn Purgay am 10. Juni 1793 über ein Fest auf der Wies an die Gräfin berichten konnte: »Gestert als den 9. Juni wurde das Fest auf der Wies gefeuert. Schon am Freytag als dem 7. waren bei 3000 Menschen gegenwärtig, den 9. über 4000, daß man auf dem Platz (er ist ungeheuer groß) nicht gehen konnte. An Geistlichen waren am Freytag als den 7. zwey wündische Pfarrer jenseits der Drau, der Pachmyer von Landsberge, der Ulricher und die Einheimischen. Am Sonntag zwey Kapuziner, beide Deutsche, der Ulricher, der Pfarrer von Sankt Peter und ein anderer geistlicher Herr, Neupauer, und weil der Frölich allein vor die Windischen da ware, hatte ich von Eibiswald den Meßleser namens Strukel herausgestellt, der auch die Wündischen abfertigen half. Herr Dechant Schmautz hat das Hochamt gehalten und Herr Hödl, Kaplan zu Altenmarkt, gepredigt … Zwey Mann und zwey Menscher, schlechtes Gesindel, wurden durch die Diener eingebracht. Die Bauern sollen durch öfteres Verkünden aufgefordert werden, Holz zu den noch abgängigen neuen Tachstull zu schenken. Ein gefangener Wündischer wurde wegen verschiedener Diebereyen zu 4 Wochen in Eysen und 12 Karabätschstreichen bey der Herrschaft verurteilt. Die Gefangenen sind bei schönem Wetter mit Wegausbessern, bei schlechtem mit Türkenweizreiben beschäftigt.«

So blieb Wies in Ansehen als weststeirischer Gnadenort, auch bei den Slowenen des Drautales. Bis jener schwarze Sonntag kam im September des Jahres 1850, davon noch nach Jahren fahrende Sänger auf den Jahrmärkten ein schauriges Lied sangen und gedruckte fliegende Blätter verkauften. Alte Augenzeugen erzählen darüber:

Am Samstag vor dem Einsetz-Sonntag (22. September) war prachtvolles, tiefklares Wetter. Ein warmer Jauk Südwind. kam über den Radl, der kleine Ort war gedrängt voll Menschen. Über die Brücke bis gegen den Wald hin standen die Krämerstände und noch um ein Uhr nachts tanzten die Gaukler auf dem Seil. Beim Bäckermeister Brauchart hatten über zweihundert Menschen auf dem Dachboden ein billiges Nachtquartier gefunden, wo oft vorher. Der Hausknecht aber hatte, – so lauten die meisten Angaben, doch ist die Wahrheit nie ganz festgestellt worden, – damit ihm von den Schlafkreuzern keiner entginge, die Bodentür abgesperrt und ist »zum Taferner lumpen gangen«. Zwischen drei und halb vier Uhr morgens brach nun auf dem dichtbesetzten Dachboden Feuer aus. Was nun folgte, war so furchtbar, daß den alten Gewährsleuten beim Erzählen noch heute die Augen voll Tränen stehen. Entsetzlich sei das Brüllen und Toben der eingesperrten Opfer zu hören gewesen, der Kampf um die Fensterluken, das Ausbrechen der Dachsparren, der Sprung in die Tiefe. Als man Hilfe bringen konnte, waren sechs Personen zu Kohle verbrannt, neun andere wurden am nächsten Tage um fünf Uhr nachmittags in einem gemeinsamen Grabe bestattet, die Überlebenden ließen sich nach Hause führen. Von ihnen starben mindestens noch dreißig nach furchtbaren Leiden an ihren Brandwunden. Die Überlieferung hat die Zahl der Opfer nachträglich um vieles vergrößert und erzählt, wie man noch lange nachher in Hecken und Wäldern Überreste von Menschen gefunden habe, die sich, wahnsinnig vor Schreck und Schmerz, dort eingewühlt hätten. Der Bäcker aber habe sich ums Dunkelwerden nicht mehr vor sein Haus getraut, aus Furcht vor den armen Seelen.

Das und Ähnliches erzählte man uns einst zur Dämmerstunde vor dem Schlafengehen. Dem Rufe des Wallfahrtsortes aber hat der schwarze Sonntag dauernden Eintrag getan.

Und über zwei Jahrzehnte später kam die neue Zeit. Es kam der Bahnbau zu Anfang der Siebzigerjahre und warf eine Woge wirtschaftlichen Aufschwunges ins stille Sulmtal. Es kam zur Entwicklung der bis dahin ziemlich beschaulichen Kohlenindustrie. Gellend hallte der Pfiff der Lokomotive um die rebengrünen Hügel, fröhlich verflatterte ihr Rauchring am Eichenhaine des Purgstaller Schloßberges. Doch um so steiler und steifer hob sich das Festlein selbst aus Wall und Graben. Und ebenso hatte sich die Kirche vor dem lauten Treiben der Straße in den Mantel ihres inneren Lebens gehüllt und stand still, wie abseits, auf dem weiten Platze. Doch mindestens zwei Pole der Menschheit blieben ihr treu: die alten Leute, die Hüter der Überlieferung, und die Kinder. Zu diesen gehörte damals auch ich. »Auf Wies umibeten« war die leichtherzige Losung für den Bittgang der Kinderschar, der uns, auf der alten »Rennstraße« über mailich prangenden Tälern und durch knospenden Buchenwald endlich aus Sonnenglast und Hitze in die kühle, dunkle Kirche führte.

Daß mir der Name seither wie Musik klang, hatte seinen besonderen Grund. Da regierte als »Musterlehrer auf der Wies« der Onkel Bischof, ein weißhaariger, kernfester Mann. Ein reiner Geigenstrich und fester Rutenhieb gab Ehre vor Gott und den Menschen, und wenn man den Bischof von Wies und den König von Gasselsdorf mit dem Fürsten Liechtenstein einträchtig beisammen stehen sah, so hatte der Volkshumor dafür sein behagliches Schmunzeln. In der tiefen Wohnstube des Schulmeisterhauses hingen der Reihe nach die Geigen überm dunkel polierten Brett, tadellos besaitet, mit einem feinen Kolophoniumreif unterm Steg. Und darunter stand das lange schmale Fortepiano »von Martin Böckh in Gräz«. Die Jause beim goldklaren Most, beim süßen, kühlen Maisbrot und dem geselchten »Mullbratl« ließ wenig spüren vom heutigen Lehrerelend. Dann hub wohl des Sonntagnachmittags den Eltern zu Ehren ein Musizieren an, so fromm und traut, und doch so sorglos und weltfreudig, daß dem Buben im Winkel das Herz lachte. Ein letzter Abglanz italienischer Opernpracht lag auf den vergilbten Blättern der Arie von Cimarosa, leichter Frohsinn klang aus den Duetten der alten Singspiele, wenn die Frauenstimmen glockenrein durch die dunkelnde Stube klangen. Dazu sang das seelengute, lange Klavier so dünn und zimperlich, und doch wieder so schlicht und herzinnig zu den alten Volksliedern, daß mir beim Heimgange im Mondschein an der Mutterhand das Herz voll wundersamen Klanges war. Die hohen Festtage des Kirchenjahres aber, der Ostersonntag, der große Frauentag und andere, vereinigten eine tapfere Musikantenschar auf dem Chore unter der taktfesten Leitung des alten Bischof, die mit festem Strich ihrem Herrgott nach dem Herzen geigte und mit Posaunenpracht den goldenen Barockhimmel des Hochaltars stürmte, daß den Englein hoch droben in den Voluten die dicken Backen bebten.

Kirchenmusik! – Wo ist heute die Zeit, da man unbekümmert um die fiedelnden Geigen, die dröhnenden Pauken im Rücken, seinen Knabenalt rein und schneidig durch die Tonmassen trug und in unverstandene lateinische Worte das ganze Glück junger Inbrunst legte? Kultur und Zucht, was anders war's, was aus den vollen Bücherschränken, den hohen Notenkästen der alten Landschulmeister sprach? Ein Wissen, breit behaglich und nicht allzu tief dringend, aber sicher und trostreich, und überall ans tägliche Leben geknüpft, das sich zur tiefschürfenden Erkenntnis unserer Tage verhielt wie ein weicher, farbiger Steindruck Gauermanns zur nadelscharfen Radierung eines Klinger oder wie die belehrenden Aufsätze im »Aufmerksamen« zur lichtstarken Untersuchung im »Kosmos«.

Nach langen Jahren bin ich jüngst wieder einmal heimgegangen von Wies nach Eibiswald. Nebel wallte über den mondbeglänzten Wiesen, im Haferfeld ratschte der Wachtelkönig und leiser Kohlengeruch kam aus dem Steyregger Graben. Das war alles wie damals.

Und wie ein Idyll aus glücklicher Zeit stieg aus dem Silbernebelgrunde der weiße Turm des kleinen Wallfahrtsortes »zum gegeißelten Heiland auf der Wies«.