|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Neben den ersten Kirchen, wie sie als Mittelpunkt religiösen Lebens in der Ostmark aus Macht und Mitteln der Hochstifte und Klöster – etwa Salzburgs oder Admonts – erstanden, schoben sich schon früh kleine Eigenkirchen adeliger Grundherren ein, aus Kapellen entstanden, denen ihre Erbauer nach und nach liturgische Rechte und endlich einen kleinen Pfarrbezirk zu gewinnen wußten. Sicher sind viele aus fromm-mittelalterlicher Gläubigkeit gegründet worden und sollten vor allem dem religiösen Verlangen der nächsten Rücksassen dienen. Wo sie aber über bescheidenen Verkehrswegen sich erhoben, mußten sie auch zu Stätten regeren Lebens, zu Siedlungskernen werden, die ihrem Stifter Ansehen unter Pfaffen und Laien schufen.

So legt auch der Salzburger Ministeriale Rudolf von Holneke 1165 auf den Altar des Blasienmünsters zu Admont den Gabbrief über sein Gut zu Holnek, einen Weingarten zu Walhesdorf (Wolsdorf bei Preding) und die Kirche des heiligen Ägydius und Bartholomäus zu Holnek, doch mit dem Vorbehalte des Fruchtgenusses auf Lebenszeit für sich und seine Hausfrau Margareta und mit der Bedingung, daß beiden Wohltätern in Admont das Begräbnis und die Aufnahme in die volle Verbrüderung gewährt werde. Ein echt mittelalterliches Bild, dem auch der damals so häufige Anlaß nicht fehlte: Mit Friedrich von Lonsperch (Landsberg) und Dem von Pettau hatte sich Herr Rudolf an Gütern vergriffen – die Urkunde spricht von Brand und Raub –, die Gotfrid von Wietingen, der Kärntner Edelherr, dem Salzburger Peterskloster verschrieben hatte.

So werden Kirche und Grundherr 1165 gemeinsam zum erstenmal genannt und der Name des Schutzheiligen ließe beinahe an eine ursprünglich fränkische Siedlung denken. Wenn wir späteren Bildern – etwa den Intarsien einer Tischplatte im Schlosse – glauben dürfen, so bestand Herrn Rudolfs Stammschloß zunächst nur im wuchtigen Burgstall – die Stelle des Bergfrieds mochte der Kirchturm vertreten –, davor überm Graben eine weitläufige Wehrmauer mit Zinnen und Türmlein Schloß, Kirchlein und den kleinen Friedhof, etwa im heutigen Umkreise, umfing.

Das Geschlecht aber wuchs in zwei Zweige, den zu Kainach und den Hollenegger, geteilt in die Jahrhunderte, erwarb zum alten Stammgut im Sulm- und Kainachtale namhaften Streubesitz im obersteirischen Liesingtale und an anderen Orten und brachte zum Dank für treue Dienste um Kirche und Krone manch einträgliche Pflegschaft auf heimatlichen Burgfesten in seine Hände, auf Hohenlandsberg, Arnfels und Hohenmauten, auf Haunstein und Gonobitz. Mit wem sie turnierten auf Reichs- und Hoftagen oder zu Felde lagen, in der Marchfeldschlacht, zu Mühldorf, im heiligen Lande, gegen Sarazenen, Türken oder im Schladminger Bauernkrieg, wie sie an Reichstagen und Konzilien teilnahmen, zu Worms, zu Regensburg, zu Konstanz, und endlich zu Bischöfen aufstiegen zu Seckau und Salzburg, das mag man in alten Geschichtsbüchern des weitläufigen nachlesen. Ihrer mancher ward zur Zierde steirischer Ritterschaft, wie jener Abel von Holleneck, der gewaltige Feldobrist des steirischen Fußvolkes im belagerten Wien 1529, oder Adam, der Landesverweser in Steier, der wiederholt mit seinem Bruder als Vertreter der steirischen Ständeschaft der Sorge um die Freiheit des Evangeliums auf Landtags- und Hoftagen mannhaft das Wort redete.

Ihrer Stammkirche waren sie zu allen Zeiten starke Schirmvögte und standen deren Pfarrherren zur Seite, auch wenn der Handel manchmal nicht ganz klar war. So erzählt Muchar: »Im Jahre 1494 in der Fastenzeit beschwerte sich der Pfarrer zu Holleneck bei dem Lavanterbischofe Erhard Baumgartner, daß sein Pfarrsprengel zu ausgedehnt sei, und ein großer Teil der Bewohner den Gottesdienst der Pfarrkirche an Sonn- und Feiertagen nicht erreichen könne. Im Verein mit Friedrich Hollenecker, dem Pfleger zu Landsberg, bat er daher um die Erlaubnis, eine Filialkirche erheben zu dürfen. Der Bischof gestattete den Bau einer hölzernen Kapelle, welche jedoch nicht früher, als bis für einen Seelsorgepriester die hinreichende Fundation festgestellt sei, feierlich eingeweiht werden sollte. Dieses hölzerne Gotteshaus wurde nun zu Ehren des heiligen Wolfgang erbaut. Bald jedoch verbreitete sich die Sage von hohen Wunderzeichen daselbst, von einem Steine, der unaufhörlich Wasser gebe, von einem Birkenbaume, dessen Verletzung jedem Frevler tödliche Krankheiten verursache und von einem Bildnisse St. Wolfgangs, welches, von seiner Stelle weggenommen und anderswohin versetzt, stets wieder zu seinem vorigen Ort zurückkomme (›war lug ausgangen von großen Zaichen und Straichen‹). Tausende von Menschen verließen die eigenen Pfarrkirchen und pilgerten dahin. Darüber beklagten sich aber zugleich andere Pfarrer, jener zu Gams vorzüglich und der Propst in Stainz. Der Bischof von Lavant sendete daher sogleich seinen Propst nach St. Wolfgang, befahl das Bildnis nach Lavant zu bringen, die Birke umzuhauen und den Stein zu zerschlagen, das Messelesen in der Kapelle zu untersagen und ›dy pfaffen all für Uns gen Staat Ordre‹ zur Verantwortung zu fordern. Am Montage nach Ulrikus wurden der Pfarrer und der Gesell (Kaplan) von Holleneck auf Eid befragt, worauf sich ergab, daß sie ohne Erlaubnis in jener Kapelle Messe gelesen, und alle Wundersagen nur aus dem Munde verdächtiger und betrügerischer Leute geflossen seien. Der Bischof untersagte hierauf allen ferneren Gottesdienst zu St. Wolfgang und befahl, das Volk gehörig zu belehren und den Widerruf aller Zeichen, welche geschehen sein sollten, einzuleiten.«

Im Laufe der Jahrhunderte mochte die alte Feste wohl manchen Zubau erfahren haben, ohne gerade an Weiträumigkeit und Wohnlichkeit allzuviel zu gewinnen. Darum entschloß sich Friedrich V. von Hollenegg zu einem durchgreifenden Umbau der alten Burg, der Zeugnis geben sollte vom Glanz des Hauses und den reichen Mitteln des Bauherrn. So entstanden die malerische Hauptstiege und die Säulengänge in italienischer Hochrenaissance, deren leichte Bogen die schwere Wucht des äußeren Baues im Burghof so reizvoll auflösen. Schon überm Haupttor sind sein und seiner Hausfrau Namen wappenüberhelmt in Stein gegraben: »Herr Friedrich von Hollenegg zu Hollenegg und Kaynach – Frau Justina Benigna Fuggerin, geporne Freiin von Kirchperg und Weißenhorn 1578.« Und über der Hauptstiege meldet eine Marmortafel in lateinischen Hexametern: »Um den Stamm nicht gänzlich von Vergessenheit erdrückt zu sehen, beschloß der neuen Burg Gedach zu setzen aus eigenen Mitteln Herr Friedrich von Hollenegg. Damit sie sein Geschlecht überdaure, empfiehlt er sie dem Schutze des Allmächtigen. 1577.«

Das Schicksal sorgte für eine unerwartet rasche Erfüllung dieses Wunsches, denn schon 1582 starb Herr Friedrich von Hollenegg zu Linz, als er eben ein Hochzeitskleid für seine Tochter Johanna kaufen wollte. Mit ihm ward der letzte männliche Sproß des alten Hauses zu Grabe getragen. Die Epitaphien an der Kirchenwand wie die hölzernen Totenschilde in den Nischen der Friedhofmauer weisen noch heute die beiden Wappenbilder des Geschlechtes, den auffliegenden Storch und die »Dalkenpfanne« mit den sieben Backschalen.

Herrn Friedrichs letzter Wille hatte sein Stammschloß den Nonnen des heiligen Dominikus zur Wohnstätte zugedacht, die es an ihre Brüder gleichen Ordens abtraten. Noch aber lebte seine einzige Tochter Johanna, verwitwete Breunerin, die in zweiter Ehe den Freiherrn Wolfgang von Stadl geehlicht hatte. Erst nach einem langwierigen Prozesse konnte Stadl gegen eine Abfertigung von 9000 Gulden an die Dominikaner das rechtmäßige Erbe seiner Gemahlin sichern. Sie lebte lange und verkaufte erst 1655 Schloß und Herrschaft an Georg Christian Grafen von Saurau, aus dessen Hand sie schon im nächsten Jahre an Johann Baptist Freiherrn von Buchbaum übergingen. Dreißig Jahre nur hielten die Buchbaum den Besitz. Schon 1686 erwarb ihn Maximilian Graf von Khuenburg, im Volksmunde Khünburg, der Herr auf Landsberg. Seinem Geschlechte verdankt Hollenegg den hohen, freskengeschmückten Festsaal und den ansehnlichen, aber recht nüchternen Querbau gegen die Kirche zu. Durch vier Geschlechtsfolgen waren die Khuenburge Herren auf Hollenegg, bis am 19. Juli 1821 Johann Fürst von Liechtenstein Schloß und Herrschaft um 65.000 Gulden und 100 Dukaten Schlüsselgeld erkaufte.

Damit hatte die alte Burg nach wechselvollen Schicksalen einen fürstlichen Bauherrn gefunden, der in Jahren nimmermüder Pflege seinen Lieblingssitz zum Juwel des Sumtales umschuf. Unter ihm wurde aus seinen steirischen Schlössern nach Hollenegg gebracht und eingefügt, was immer die Jahrhunderte der Vernachlässigung überdauert hatte, die kunstvoll intarsierten Türfüllungen und kassettierten Decken, die mächtigen Öfen und die strengen Bildnisse alter Geschlechter, von der Riegersburg, aus Frauental, aus Limberg. Immer reicher füllten sich daneben die Gemächer mit dem ererbten prunkvollen Hausrat des eigenen Geschlechtes und eine glückliche Hand half nach, die überwuchernde Üppigkeit Sulmtaler Pflanzenwuchses zum grünen Rahmen zu zügeln, der heute die alte Burg so traulich umfangen hält.

Und was fürstlicher Geschmack und rege Schmuckfreude in Jahren stillen Sammeleifers geschaffen, es blieb nicht das streng gehütete Tuskulum eines Mäzens. Mit echter Liberalität – das nachgerade altfränkische Wort hatte damals noch inneren Klangwert – öffneten sich jedem die Tore des Zauberschlosses, die farbentiefen Gemächer, die prangenden Gärten. Und doch war's – und ist's noch heute – nicht der übliche flüchtige Schloßbesuch. Denn wenn dem rücksichtsvoll weichenden Hausherrn der andächtig genießende Besucher – oder gab's zuzeiten auch andere? – fast auf den Fersen folgte, so war's, als ob ein leichtes freundliches Band zwischen ihm und seinem weltfremden Schaugast liefe. Wie viele danken gleich mir ihre ernsten, tiefsten Eindrücke von Schmuck und Gerät vergangener Jahrhunderte einem stillen Gang durch die Säle Holleneggs. Und das zu einer Zeit, wo vor vierzig, vor fünfzig Jahren das Museumswesen noch recht im argen lag und sich mit jeder kunstvollen Tür ein neues Bild steirischer Kulturgeschichte erschloß.

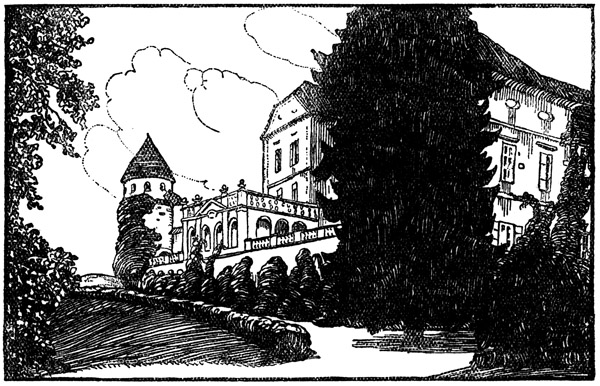

Man spricht und schreibt heute viel über den Zusammenklang von Natur und Bauwerk im Bilde der Heimat. Ich weiß dafür kein froheres Beispiel als Hollenegg mit seiner schimmernden Fernsicht aus lockeren Rebengängen, mit all dem wuchernden Blütengerank, das wie in lächelnder Güte sich den wettergrauen Mauern an die Brust legt.

Und so war's denn auch immer einer der glücklichsten Tage meiner Eibiswalder Kinderzeit, wenn wir zum Morgengrauen von der Mutter geweckt wurden: »Auf nach Hollenegg!« Was war das für eine köstliche Wagenfahrt durch die Morgensonnennebel des Sulmtales, wenn die Mäher in den hohen Wiesen dem Wagen fröhlich nachwinkten und die Dorfköter ihn kläffend umjagten bis an die Grenzen ihres Reiches. Mit der Gutherzigkeit der Glücklichen bedauerten wir da alle, die bei Arbeit und Alltäglichkeit zurückbleiben mußten, während wir in die weite Welt fuhren, geradewegs ins Tor der roten Sonne. Überm Tale der Weißen Sulm lagen noch die dicken Kohlenschwaden der Nacht, die schweflig rochen, aber das Schlößlein Welsbergl war schon aufgewacht und blitzte aus schimmernden Fenstern dem Morgen entgegen. Bei St. Peter klangen vom freistehenden Dorfkirchturm schon die Schulmeßglocken und bald hob sich aus Wald und Weingärten Schloß Hollenegg mit seinem gemütlichen Kirchturm über dem gelben Mauerkranz.

Da traten wie die Kinderfüße auch die Seelen fast wie auf Zehenspitzen über die feinbesandeten Wege durchs mächtige Schloßtor. Die kleine Halle im Burghofe mit dem mächtigen Eberhaupte und manchem Beutestücke der hohen Jagd, die bis übers Dach grün überrankten Säulengänge, der mächtige Schloßbrunnen, darin die Eimer an Ketten liefen über kresseüberwuchertes Mauerwerk bis in die kühle, spiegelnde Tiefe, die farbigen Totenschilde der Ritter von Hollenegg über ihren Grabstätten im stillen Kirchhofe, voran des gewaltigen Türkenstreiters Abel, das alles wurde von den durstigen Kindersinnen aufgenommen wie ein Trunk aus dem Märchenquell. Und wem es gar geglückt war, ein wirkliches blondes Prinzeßchen im weißen Kleid über die oberen Gänge huschen zu sehen, der hatte den anderen noch lange zu erzählen. Und erst der andächtige Gang über die Spiegelböden der dämmernden Gemächer! Wie rasch machte sich doch das Kinderauge all die tiefen Farben an Schnitzwerk und Geweben, die stumme Sprache der Jahrhunderte an Gerät und Gewaffen zu eigen. Dazwischen wurde flüsternd erzählt, was wir daheim in der Gesindestube vom Glanz des Hauses gehört hatten: daß der alte Fürst neunundneunzig Schlösser besessen habe, nicht mehr und nicht weniger, denn mit dem hundertsten hätte er dem Kaiser ein ganzes Regiment im eigenen Solde halten müssen.

Der Kern des Sehenswerten aber war für helle Bubenaugen die Rüstkammer im klafterdicken Turm, mit Hellebarden und Jagdspießen, mit altertümlichen Schießwaffen und mit der schwarzen eisernen Jungfrau, dieser Krone des Grauens, die nach einem dunklen Vorleben in den Verließen der Riegersburg – in Wirklichkeit hat sie sich nie »betätigt« – nun hier im sonnigen Sulmtale ihr behagliches Ableben hatte und schweigend und doch gemütlich wie ein steirischer Kachelofen vergebens des Opfers harrte.

Und dazwischen liefen die Kinderaugen noch immer ihre eigenen Wege. Der führende Kastellan – er hieß Wippel oder Hippel? – trug würdevoll eine mächtige Balggeschwulst am kahlen Schädel. Und wenn er uns Kindern über einer Tür ein gewaltiges blankes Straußenei wies, so verband sich unwillkürlich das unschuldige Neugebilde am Haupte des Mentors mit dem spiegelnden Straußenei und dem glatten Namen Hippel zu einem runden Zusammenklang. Die Palmen des Glashauses und die blassen Orangen und Zitronen an den Bäumchen – ein leichter Nachklang königlicher Orangerien – wurden gebührend bewundert, aber die Spuren der Kinderfüße im leicht gestrählten Sande weckten ein leichtes Schuldgefühl.

Das war ein Tag in Hollenegg –

Und was ein langer Sommertag an leuchtender Schönheit ins Kindesauge gelegt, das spann sich zu traumhaften Bildern bei der Heimfahrt in sternübersäter Sommernacht. Nun hatte der Königssohn meiner Märchen doch sein richtiges Wohnen, die Prinzessin auf der Erbse ihr flaumweiches Himmelbett, nun wußte ich genau, wo die kühnen Ritter Harnisch und Flamberg zur Seite gelehnt, handlich zu jeder Stund, und nach Wolf und Eber brauchte ich nicht in den dichten Wald zu spähen; mit scheuer Kinderhand hatte ich ihnen über das Zottelfell gestrichen. Und so wuchsen im Traum aus prangenden Hortensienwällen immer höher, leuchtender die Türme des Märchenschlosses – Hollenegg!