|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ums Jahr 1000 nach Christo!

Es liegt wie ein früher Glanz auf jenen Tagen. Aus dem Trümmerfeld zusammengestürzter Welten steigen neue Grundfesten auf. Auf dem köstlichen Schutt romanischer Kultur hat die christliche Religion ihre ersten Kirchen erbaut. Doch altes germanisches Volksgut liegt tief versenkt in deren Grundmauern, und im Gewebe ihres künftigen prunkenden Krönungsmantels laufen noch zahlreich die dauerhaften Fäden altdeutscher Naturreligion. Und die wenigen Einzelgestalten, die uns spärliche Urkunden aus jenen Tagen nennen, Träger von Kronen, Kirchenfürsten, edle Frauen, sie leuchten auf aus dämmerndem Zwielicht wie ihre Bilder im Farbenschmelz der ersten Glasgemälde, die mildiglich ins Dunkel romanischer Dome strahlen.

Und so sieht heute noch das Volk manche von ihnen, deren Erdenwallen seinen Altvordern bedeutsam erschien. Nicht umhergerissen in Stoß und Streit, nicht hart eingefügt in Zwang und Druck ihrer ringenden Zeit, aus der sie die Klitterarbeit des Gelehrten nur mühsam lösen kann, sondern milde verklärt, fast wie im Märchen: gewaltig und weise die Träger der Krone, fromm und freigebig die Kirchenfürsten, keusch und züchtig die holden Frauen. So schreiten sie durch die Jahrhunderte in ruhiger Stete, im leichten Gewande der Sage. Die spinnt ihre wundersamen Netze frei über Ort und Zeit, knüpft ihr Gewebe auch oft an Stätten wo deren Träger kaum je geweilt, und hat im Landvolk wohl ihre getreuesten Hüter gefunden. Da öffnen dann in stillen Feierstunden harte Hände behutsam den alten Schrein, aus flüsternden Reden glänzt wieder durch die dunkle Bauernstube die liebvertraute Gestalt, verklärt kaum merklich die ernsten Mienen der Zuhörer und schwebt im Sinnen der Heimkehrenden über die Höhen und Gründe ihrer alten Heimat.

So etwa hatte ich's gedacht, als ich daran gehen wollte, die längst verwehten Spuren zu suchen, die das Leben der seligen Hemma, der Gräfin von Friesach und Zeltschach, in unseren Bergen etwa hinterlassen hätte. Seit Jahren war es mir hie und da zugeflogen vom Goldbergbau auf der Stubalm, vom Knappenaufstand auf dem Rappoltkogel und anderem mehr. Und im nächtlichen Lampenschein der Studierstube war mir die hohe Frau erschienen, mit ernsten deutschen Blauaugen, über der Stirn den schweren romanischen Goldreif, die weizengelben Zöpfe breit ins Band geflochten, zu beiden Seiten der Schultern streng nach vorn gelegt, die reiche Schönheit der jungen Jahre zu matronaler Würde erhoben. Ums Jahr 1000 allerdings war sie erst siebzehn Jahre alt gewesen und die Chronisten priesen damals von ihr, »daß die Schönheit ihrer Jugend die Schönheit der Gestalt immer wechselnd begleitete, dergestalt, daß sie als ein Kräutlein voller Hoffnung reichlicher Früchte heranwuchs«. Aus hochedlem Geschlechte, durch ihre Mutter Enkelin des Bayernherzogs Arnulf, väterlicherseits von den Traungauer Aribonen stammend, hatte sie früh im Markgrafen der unteren Karantanermark, Wilhelm von Friesach, ihren Ehewirt gefunden.

Gewaltig war beider Besitz an eigenem Lehengut, an Markt-, Münz- und Mautgerechtsamen, an Forsten, Salzpfannen und Bergwerken in Kärnten wie in der unteren Steiermark. Daraus sollte ihnen schweres Leid erwachsen, wie die frommen Legenden erzählen: War das Volk jener Tage überhaupt wild und bärenmäßig, so waren die Bergknappen vor allem verrufen durch Übermut und Zuchtlosigkeit. Und da einer von ihnen zu Friesach in der Stadt einer ehrsamen Bürgersfrau Gewalt angetan und, wie billig, gehenkt worden war, erhob sich ein Aufruhr. Ihn niederzuzwingen, waren Frau Hemmas Söhne Wilhelm und Hartwig unter die Knappen geritten. Die aber hatten ihnen, ob sie gleich Grafensöhne waren, kurzerhand die Köpfe eingeschlagen. Zwar hatte der Vater ein hartes Gericht gehalten unter den Übeltätern, doch war er von da ab trübsinnig und soll auf der Heimkehr von einer Romfahrt unerkannt und einsam in einer Bauernscheune des Lavanttales gestorben sein. In der Kirche zu Gräbern ward er bestattet. In solch schwerem Leid wandte sich der frommen Frau von Jugend auf kirchlicher Sinn immer mehr vom Weltgetriebe ab. In frommer Betrachtung brachte sie ihre Tage zu und reiche Schenkungen an die Kirche krönten ihre letzten Lebensjahre. Die Klostergründung im Admonter Tale geht auf sie zurück und das Hochstift Gurk verehrt sie als seine hochherzige Gründerin. Und im Dome zu Gurk hat sie auch später ihre fürstliche Ruhestätte gefunden, die bald weitum im Lande hochberühmt ward als Ort mannigfacher Gnaden und seltsamer Wunder … Soweit die Legende.

Davon wollte ich wieder hören in den braunen Rauchstuben zu Hirschegg, auf den sonnengekrönten Almen dahinter, auf all den Wegen und Steiglein, die seit uralter Zeit vom Kainachtal ins obere Lavanttal und nach dem Murboden liefen. Doch als ich ausgezogen über die ersten Höhen, lag ein bleigrauer Sturmhimmel niedrig, aber weitgespannt über dem Lande. An seinen fernen Grenzen fielen aus gedeckter Höhe blasse Sonnenstrahlen auf grün aufleuchtende Almen. Die standen nah und fahl, daß man dem Tag nicht trauen konnte. Und bald kam's. Ein kühler Wind mit fast beklemmendem Schwall von Kraut und Gras und feuchtem Erdgeruch, ein paar krachende Donnerschläge, gerade um die Seele zu sammeln, dann ein rauschender schwerer Regen durch den Hochwald. Ich saß trocken in einer Wegkapelle. Hinter mir mein stiller Wirt, ein dorngekrönter Heiland auf einem Säulchen, die Ellbogen auf die Knie gestützt. Die fromme Einfalt des ländlichen Künstlers hatte unbewußt dem Gekrönten den Ausdruck geduldiger Ergebung, fast bäuerlich gutmütigen Wartens gegeben, der wundersam paßte zum gleichmäßigen Rauschen des Regens draußen. Der versprühte am Tannengeäst, machte die Gräser nicken und fing die schweifenden Gedanken ein zu traulicher Erdnähe. Ein köstliches Geborgensein. An Anzengrubers Steinklopferhans mußte ich denken und an sein tröstliches Evangelium nach dem Text: »Es kann dir nix g'scheg'n.« Und da ist wieder der heitere Pantheismus der Alten mit stillem Lachen um die Wege, grüßt brüderlich die rindenrauhen Stämme, das Untergerank und all das frohgemut krabbelnde Leben darunter und hoch über den Wipfeln die stürmenden Urzeitwolken. Und wäscht im Sommerregenrauschen die Alltagsseele blank von Hast und Sorge, von Kleinheit und Schwäche, und darunter steht wieder in ernster, tapferer Kinderschrift das erste Lied: Heimat.

Der Regen hat aufgehört. In kühler Abendstunde geht's über ein kleines Hochtal nach St. Hemma. Niedrig jagen die Schwalben über zerworfene Saatfelder und Bergwiesen. Auf der nahen Schneide steht ein steinaltes Kirchlein mit einem spukhaften Dachreiter auf dem hohen Rücken hart und streng gegen den schwarzen Himmel. Rotes Sonnengold bricht aus einem Wolkenriß und brennt auf in den kleinen Fenstern eines Bauernhauses. 1026 steht als Jahreszahl in der Kirche. So sehr das stimmen könnte, hat's doch wohl nur ein frommer Freund der Legende angeschrieben. Das gotische Gerippe des Kirchleins stammt aus dem 16., das rührend ärmliche Innenkleid aus dem späten 17. Jahrhundert. Und doch erhebt sich aus hallender Einsamkeit mit einemmal die eisgraue Vorzeit. In einer modrigen Grube unter dem Hochaltar war noch vor wenigen Jahren ein alter Baumstrunk. Darauf soll Graf Wilhelm gerastet haben, vielleicht auf der Rückreise von Rom, vielleicht einen Tag nur vor seinem Tode, denn das Lavanttal ist nicht mehr weit. Eine andere viel verbreitete Sage erzählt, Graf Wilhelm sei bei der Jagd von einem Hirsch bis auf den Gipfel des Berges, wo heute das Kirchlein steht, verfolgt worden. Seine Gattin Hemma, die ausgezogen war, ihn zu suchen, habe ihn erschöpft und sinnverwirrt auf jenem Stocke rastend aufgefunden und dort dann die Kapelle erbaut. Und das Altarbild, wenngleich jämmerlich übermalt und aus dem 17. Jahrhundert, schildert ein Begebnis, das sich ähnlich auch beim Bau des Klosters Gurk zugetragen haben soll: Als die Bergknappen auf der Stubalm einstens unzufrieden waren mit ihrem Verdienst, ließ Gräfin Hemma einen Haufen voll Goldsand auf den Zahltisch schütten, damit sich jeder nähme, was ihm recht gebühre. Und jeder nahm nach Recht und Billigkeit. Nur der Bergverwalter – so erzählt die Sage – nur der Bergverwalter wollte mehr erraffen. Und dafür blieb ihm die Hand am Tische festgewachsen. Das sind nun bald 900 Jahre. –

Darüber war's finster geworden; nur auf der Rappoltalm lag's noch wie schwaches Rotgold.

Was soll ich sagen von Hirschegg, diesem Spielzeugdorf im Zwickel zweier Bäche? Das baut sich auf auf felsigem Bühel in braunem Holzton, übereinander, durcheinander und enggezwängt auf sparsamem Raume, überbrückt da winzige Gäßlein mit braunen Altanen, von denen die roten Nelken hängen, und leitet dort auf steilem Steiglein mitten hinunter in Nachbars Hof. Hie und da an der Ecke wiederum ein behäbiges Steinhaus mit heller Tünche. Dann wieder ein Mauerstübchen, das langes Erwägen und knappe Mittel in ein braunes Altvordernhaus hineingeflickt. Und alles so zutraulich wie hilfsbereit und gut nachbarlich verschränkt, daß man die Leute schon aus den Häusern liebgewinnt. Und auf halber Höhe der Lehne schießt eilig durch die durchsonnte Ruhe ein blitzblanker Mühlgang zur finsteren, gewölbten Hammerschmiede, so köstlich und klar, daß die Blumen am Rande sich nickend neigen und die grünen Heuschrecken in närrischer Daseinslust kopfüber in die Flut springen.

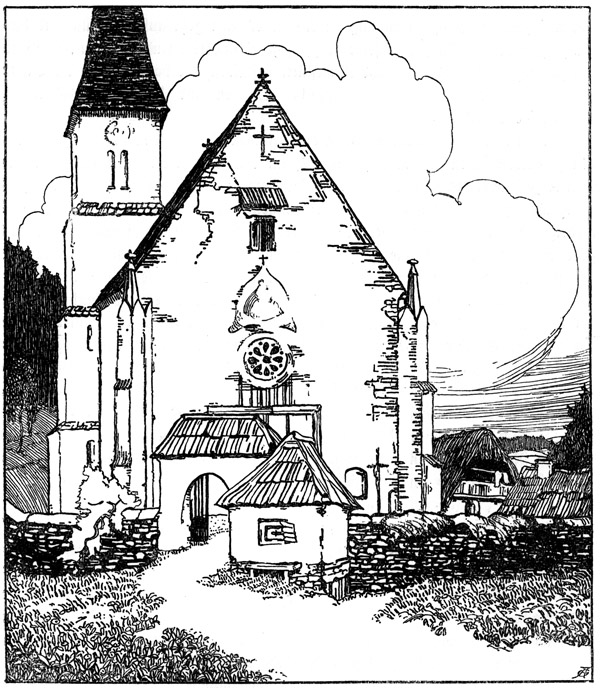

Auf der untersten Stufe des Hügels strebt aus grünem Friedhofsrasen die altersgraue Kirche in den feinen Linien der Gotik übers kleine Bauernnest, mit schöner Maßwerkrose überm Spitzbogenportal, mit heiteren Wimpergen und Kreuzblumen und grinsenden Tierfratzen an den Rippenträgern. Die schlanken gotischen Säulen im Innern, die zierlichen Netzgewölbe, sie schwingen sich hoch und frei wie die Kunst über den gutgemeinten Prunk späterer Restaurierungen. Die Morgensonne glüht farbenhold in den Resten eines alten gemalten Fensters an der Südseite: » ora pro nobis sancta Dorothea … hawsfraw 1467 jar …« entziffern wir auf dem Spruchbande der knieenden Hausfrau des Donators. Und an der Nordwand des Chores hängen alte Holztafelbilder aus einer fränkischen Schule (1501), die heiligen drei Könige, Jesu Verurteilung, der Tod Mariens. Wie streng und eindringlich schauen nicht die hageren, spreizbeinigen Henkersknechte von der Wand! Der Name des Stifters an einem Rahmen, Matthias Hirzeckher, wahrt wohl das Andenken an den Mann, der im Jahre 1490 vom Stifte St. Lambrecht namhaften Zuschuß erhielt für sein abgebrochenes Haus und andere Schäden. Er war vielleicht Amtmann des Stiftes, das dort, reich begütert, um 1460 die Kirche erbaut hatte. Und was heute im Lande an Hirzeggern blüht, es geht sicher zum Teil auf den ansehnlichen Mann zurück.

Knisternde Morgenstille im hohen, durchsonnten Kirchlein. Als ob sie mit dem leichten Weihrauchduft noch die Andacht umschlossen hielte, die Sonntags aus den gefurchten Gesichtern von den ernsten Bauernköpfen leuchtet und Bauernlos und Bauernnot in frommem Dämmern mildert schon seit manchen hundert Jahren. Dann und wann klingt ein ferner Jauchzer von den Hängen, ein Peitschenknall, ein froher Zuruf in die stille Kirche. Das ist immer noch das alte Geschlecht, handfest und stark hinter Pflug und Sense, wie vor vierhundert Jahren.

Was dann der Tag brachte auf frohen Gängen durch die dunklen Forste, über die freien Almböden, es war nicht allzuviel. Da erzählte eine alte Lodenwalk polternd von den Uranfängen der Industrie, dort glänzte ein alter Name seltsam auf und mancherlei gab es an altem Gerät und Brauch. Von der seligen Hemma weiß keiner mehr viel. An die Sense gelehnt, im goldenen Haferfeld, erzählte ein Bauer: Auf der Rappoltalm kommt ein kalter Brunnen aus einem tiefen Stein, der fällt über ein kleines Rinnlein. Und ein alter Bauer hat ihm als jungem Buben erzählt, wie alle Sommerszeit eine fremde Frau zum Quell gekommen sei. Die habe reine Linnen unters Brünnlein gebreitet und dann auf dem Rasen getrocknet. Da sah man dann im Fadenwerk ein feines Glitzern – das war reines Gold. Nach ihrer Aussage hat sie sich durch lange Jahre den Sommer über so viel verdient, daß sie zur Winterszeit davon leben konnte.

Die »Goldlöcher« auf der Petereralm wurden erst in jüngster Zeit zugeschüttet, die Silberstollen auf dem Gressenberg deckt längst klingender Rasen und von den Kupferbergbauen an den westlichen Hängen des Rappolt, die seit 1174 dem Stifte St. Lambrecht zu eigen waren, sprechen noch verbrochene Stollen, die Ruinen eines Knappenhauses und die grüne Knappenfahne in der Kirche zu Feistritz mit der Jahreszahl 1612. Das Haus des vulgo Ebner in Hirschegg soll das alte Gerichtsgebäude, das des vulgo Raffler das Verwalterhaus gewesen sein. Beim »Graben-Schmied« soll ein alter Schmelzofen bestanden haben. Er diente wohl dem Eisenbergbau des 16. Jahrhunderts. Mit der Gegenreformation schieden auch hier die letzten Bergknappen aus dem Lande. Aus dieser Zeit stammt eine Sage, die in manchen Zügen an das Verschwinden des Bergsegens in den Silbergruben zu Zeiring anklingt Ich verdanke sie der gütigen Mitteilung des Herrn Schulleiters Matl in Hirschegg..

Zur Zeit der Gegenreformation wurden die protestantischen Bergknappen immer mehr in die hinteren Gräben zurückgedrängt. Im Dorfe herrschten die Katholischen. Die »schwarze Brucken« trennt beide Völker. Eines Sonntags, zur Messezeit, vergnügten sich lärmend lutherische Knappen beim »Weßwirt« auf der Kegelbahn. Da kam ein Weib mit einem Dirnlein daher und bat sie, während der Messe vom Spiele abzulassen. Es kam zum Streite und einer schlug dem Kinde das Haupt ab und warf damit nach den Kegeln. In demselben Augenblicke sei auf der Spengerhanslweide gegenüber dem Dorfe eine eiserne Henne »aufgesessen«. Die entsetzte Mutter aber habe geweissagt, die Henne werde sieben eiserne Eier legen, und wenn die ausgebrütet seien, werde das Erz aus den Bergen verschwunden sein. Und so kam's. Über der Stelle, wo die Henne sich niedergelassen, sah man später zur Nachtzeit noch oft ein blaues Licht schweben. Mit dem Bergsegen aber war's für ewige Zeiten vorbei.