|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In seiner »Neuesten Geographie von Steiermark, Grätz 1816, bey Franz Ferstl« bietet der wackere Franz Sartori, Amtsvorsteher des k. k. Zentral-Bücherrevisionsamtes in Wien, Herausgeber der »Vaterländischen Blätter« usw., für Höhlenfreunde folgende Notiz: »Hinter Köflach, auf dem Wege in die Salla, trifft man auf den dortigen Kalkgebirgen ebenfalls mehrere Höhlen an, zum Beispiel das Rinnerlueg, das rote Lueg, die hoadische (heidnische) Kirche usw. Diese letztere zerteilt sich in mehrere Gänge und Öffnungen und bildet in ihrem Innern ordentliche Bogengänge, die, von mächtigen Steinkolonnen unterstützt, einen seltsamen Anblick gewähren und häufig mit Gipskrusten bewachsen sind, welche sonderbare Figuren bilden.« Das ist die »Heidenhöhle« am Zigöllerkogel. Und wenn Sartoris Schilderung auch vielleicht etwas altmodisch malend vergrößert, so sprechen doch die Spuren roher Bearbeitung aus alter Zeit an den Wänden der Höhle und der vermutlich keltische Name des Berges eine deutsame Sprache. Und zwischen dem Zigöller- und dem Hanskogel als zwei wuchtig vorspringenden Eckbastionen der dahinter liegenden Bergwelt führt die Straße von Köflach nach Judenburg in etwa drei Gehstunden bis unmittelbar an den Fuß der Stubalpe, wo im grünen Winkel das Gebirgsdörflein Salla liegt, ein Idyll voll entzückender Frische, vom Forellenbach durchrauscht, vom Almwind umweht, geborgen und doch nicht allzu entrückt den lauten Wogen der großen Welt. Und von dem will ich heute reden.

Eine langgestreckte grüne Au zwischen schroffen Kalkmauern, vom Gradenbach durchströmt, ist der erste Teil des Weges. Da hinein schlägt noch der Puls des lärmenden Lebens aus dem Voitsberg-Köflacher Industriebecken. Er klopft in schlagenden Stößen in einer Schrauben- und Nietenfabrik, pocht schnatternd im ehrwürdigen Sensenhammer, dröhnt endlich bedächtig in der altsteirischen Hammerschmiede. Dann verengt sich der Talboden zu einem richtigen steirischen Graben mit Wegkreuz und Bildstöckel am rauschenden Wasser, mit tannendunklen Steilwänden. Und wo immer aus schattigen Waldengen ein grüner Plan sich weitet, da fehlt neben dem altersbraunen Bauernhofe auch nicht die Brettersäge, die unermüdlich kreischend frißt und wohl nicht eher satt wird, als bis der letzte Stamm im Talgrunde gefallen. Das ist ein beständiges Spielen und Wechseln zwischen Almbach und Straße, ein Klemmen und Zwängen, und es klingt wie übermütiges Lachen aus den immer beweglichen, springenden Wassern, wenn sie die bedächtige, gesetzmäßig strenge Straße wieder einmal an einer Biegung zur knappen Brücke zwingen oder hart an die moosgrüne Felswand drängen.

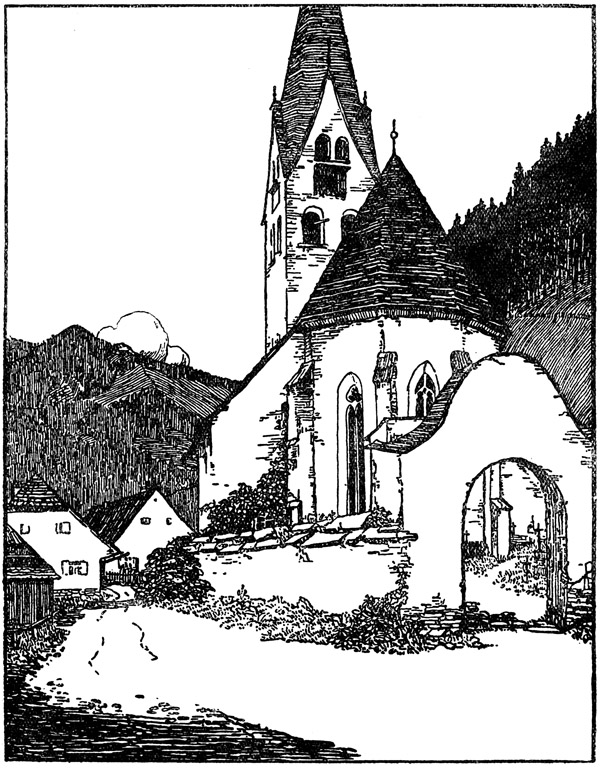

Ein schmetternder Posthorngruß, und wir sind in Salla. Inmitten des ummauerten Friedhofes ein wettergraues Kirchlein, dem auch die dicke Kalktünche an den Hausteinen der gotischen Spitzbogenfenster das Zeugnis alter Handwerkskunst nicht verwischte, einige wenige gemütliche Häuser, malerisch durcheinander gestellt, mit braunen Holzgiebeln und rotbrennenden Blumen am Gitter, und darüber hinaus die steilen Hänge duftender Bergwiesen und dunkler Wälder, die in scharfen Schneiden den Hintergrund schließen.

Es träumt sich gut in der kühlen Ecke der Kirchhofmauer, unterm Kastanienschatten des einfachen Gasthauses, beim rauschenden Brunnen, mit dem Blick auf die sonndurchflimmerte Dorfstraße hinunter und hinan zu den grünen Leiten, die im Duft des Höhenrauchs verschwimmen. –

Zehn Minuten hinter dem Dorfe spähen auf steiniger Lehne ein paar verwitterte Mauerzähne aus dem grünen Tannicht, die Ruinen der kleinen Feste Klingenstein, nach Anlage und Ausbau ein schmales, rauhes, kümmerliches Felsennest, verlassen und vergessen auch im Munde der Heimatgeschichte. Wohl mit Unrecht macht es eine raunende Sage zum Schlüssel reicher Schätze im Bergesinnern. Da und dort, bis hoch an die Almwände, ist die Gebirgsbrust aufgerissen und in weißen Brüchen tritt der Sallaer Marmor zutage, der zu Grabsteinen und Zwecken des einfachen Kunsthandwerks dient. In schöner Steigerung entwickelt sich weiter hinter dem Dorfe die Straße – der alte »Raisweg« – hinan an den sonnigen Almlehnen und durch hellgrünen Lärchwald zur Paßhöhe auf der Stubalpe, dem Übergang ins Murtal.

So sieht es heute in der Salla aus. Und in alter Vorzeit? Darauf fallen nur spärliche Lichter. Vorerst eine kleine etymologische Spielerei nebenher: Die urständigen Eigennamen der Salla sind vor anderen Scherz und Schweikhart; und so zahlreich sind Träger dieses Namens in den weiten Einschichten des Gebirges, daß man in ihren Vorfahren unwillkürlich die ersten Besiedler des Gebietes vermuten möchte. Suaigari heißt im Althochdeutschen der Viehhirt (»Schwoager«) und Scherz geht wohl zurück auf das althochdeutsche Skart (Schwert). Ein Hirte also und ein Krieger oder Jäger wären die Stammväter der heutigen Sallegger gewesen, und in der Tat geben die leuchtenden Almen und tiefen Wälder diesem halb scherzhaften Deutungsversuche den richtigen Bodengrund.

Ansonsten aber ist es uraltes Klostergut des Stiftes St. Lambrecht, das vom Kärntner Herzog Heinrich aus dem Hause Eppenstein im Stiftsbriefe von 1103 neben anderen reichen Schenkungen auch das weite Waldgebiet zwischen Teigitsch und Graden – kurzweg »der Forst« genannt – mit Wildbann und Fischweid, mit Forstknechten und Waldhütern, mit dem Recht auf Honigsammeln und Marderbälge erhalten hatte. Das muß damals ein dämmeriger Urwaldwinkel gewesen sein, denn noch heute hat der Waldwuchs etwas Fröhliches, Unbändiges in den quelldurchrauschten Gründen des Tales. Doch hatte sich früh eine kleine Gemeinde zusammengefunden, denn schon 1213 kennt man ihren Priester, Friedericus; und als im Jahre 1245 der Landschreiber von Steyr, Witigo, am 12. Jänner zu Voitsberg erschien, um Rechtsfragen zu entwirren, die im Laufe der Zeiten zwischen seinem Herrn Friedrich dem Streitbaren und Ulrich, dem Bischof von Seckau, angewachsen waren, da konnte die große Versammlung von Amtleuten und Richtern, Mannen und Bürgern der Umgebung es bezeugen, daß seit langem schon der Pfarre zu Piber das Recht zugestanden hatte, wie neben anderen ihrer Tochterkirchen, auch zu Salla eine Taferne zu halten und das Schankrecht zu genießen.

Doch so klein auch dieser Tempel des Herrn war, einen Propheten von weitem Ruhme hatte er doch bald. Neben der Kirchenmauer ruht seit länger als einem halben Jahrtausend Thomas Weiß, ein Bauer aus dem Tale, dessen schlichte Gottgläubigkeit und asketisches Leben ihn schon zu Lebzeiten in den Geruch der Heiligkeit gebracht hatten. Zahlreiche Ereignisse, auch der großen Welt, hat er angeblich vorhergesagt; so die Türkenkriege, eine Zerstörung der Stadt Voitsberg und – wie die Wallfahrtschronik von Lankowitz sich ausdrückt – »die heillose Ketzerei Luthers«. Dieselbe fromme Quelle meldet weiters von ihm: »Einst begegnete ihm der vornehme Herr von Greißenegg; dieser sagte spottweise: ›Du, Prophet! Sage mir, von welchem Geschlecht und welcher Farbe wird das Füllen meiner Stute sein – und an welcher Todesart werde ich sterben?‹ Thomas sprach: ›Mein Herr! Mit solchen Dingen soll man nicht spotten und Gott nicht versuchen, dennoch will ich aber beide Fragen beantworten. Er nannte dann Geschlecht und Farbe des Füllens (wie es später wirklich eintraf), ›und was Ihre Todesart anbelangt, so wird Ihnen durch Henkershand der Kopf abgeschlagen werden.‹ Diese Antwort wurde mit Lachen aufgenommen, ist aber in Erfüllung gegangen. Denn als dieser Herr einmal nach Graz ritt und stolz durch die Stadt sprengte, geschah es, daß ein Weib – mit Zwillingen gesegnet – unter die Füße des Pferdes geriet und augenblicklich tot blieb. Wegen dieses dreifachen Totschlages wurde dem übermütigen Herrn nach damaliger Sitte ein kurzer Prozeß gemacht – durch Henkershand wurde er enthauptet.« (Es ist nicht zu erweisen, ob etwa die hundertfünfzig Jahre später erfolgte Enthauptung des Andreas Greißenegger, des Schicksalsgenossen Baumkirchers, zur Entstehung der Sage beigetragen hat.)

Ob die Lebensquellen des Ortes damals lediglich flossen aus der in Steiermark ja uralten Almwirtschaft auf der Piberer-, heute Stubalpe, ob Salla zugleich als Fußpunkt und Rastplatz gedieh vor dem Überstieg über die Almhöhe in den weiten Murboden oder ob endlich zuzeiten aus dem Bergsegen von den Kupfergruben im Pibertal, ein Strähnlein lauteren Lebens in den stillen Weiler niederrieselte, wir können es heute nicht mehr sagen.

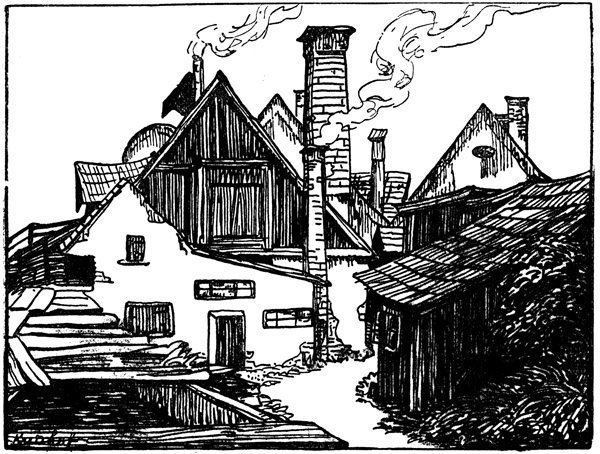

Erst im 18. Jahrhundert kam mit einem bescheidenen industriellen Unternehmen wieder etwas Leben in den Ort. Am rauschenden Bache, gleich hinter den letzten Häusern, erstand eine Glashütte, angezogen vom leichten Holzkohlenerwerb aus den reichen Waldbeständen des Tales. Bis 1784 laufen die letzten Eintragungen vom Leben und Sterben des Glasmachervölkleins im Kirchenbuche. Heute deckt längst der Rasen die Spuren des bescheidenen Werksgadens und nur der blaugrüne Mantel des »Glasererwaldes« hat die verschollene Regsamkeit im Namen treu bewahrt. Zu regerem Treiben führte der Bau auf Eisenerz, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts einige Bedeutung gewann. Noch heute führt der grün überwachsene »Arzweg« im Kohlbachgraben durch wuchernden Jungwald zu den alten Halden des einstigen Eisensteinbergbaues, den ein kleiner Hochofen im Dorfe läuternd ergänzte. Der Berg- und Hüttenherr in der Salla, Peter Tunner, war der Vater des später so berühmt gewordenen steirischen Eisenmannes Peter Tunner, des Gründers der Bergakademie zu Leoben. Damals (1820) wurde von Tunner auch die schöne Straße gebaut, die ins Oberland führt.

Heute ist Salla ein köstlicher, kühler Rastplatz dieser Stubalpenstraße geworden und das kleine Nest hat manch verschwiegenen Freund auch in der großen Welt draußen, als erfrischender Quickborn nach zerrüttender Arbeit, vom beschaulichen Gehaben der Heimischen traulich erfüllt. Und diese bilden in ihren typischen Vertretern ein dankbares Studienobjekt für den Freund steirischen Volkstums, ob sie nun geduldig als wetterfeste Almbauern in Wind und Sonne die steilen Gründe pflegen oder in den Gräben als Holzknechte und Steinbrecher, als Fuhrleute und Köhler mit zähem Bedacht ihr hartes Tagewerk treiben. Man sieht es den stillen Leuten oft nicht an, welch verhaltene Lebenskraft in ihnen ruht, doch das Wort »Saure Wochen, frohe Feste« gilt ja auch für sie, und wenn ein besonderer Festtag die harten Tagesmühen unterbricht, springt ihnen zuzeiten die Lust als laute, flinke Fröhlichkeit aus den Gliedern. An solchen Tagen geht's dann hoch her in dem sonndurchleuchteten, sonst so stillen Nestlein. Hochauf schlagen die Wogen zwangloser Lust und bis zu einsamen Schirmlärchen am Almzaun schallt das klingende Jauchzen und der Tonstrahl der Trompeten. Unterm Drehen und Schleifen der tanzenden Paare schlägt aber auch manch glimmender Funke alter Feindschaft zur jähen Lohe auf. Ein kurzer, schneidiger Wortwechsel, ein eifervolles Zusammengreifen, und unter Rumpeln und Krachen fliegt der Friedensstörer auf die Dorfstraße. Da reckt sich manch unscheinbares Bauernknechtl zu tragischer Höhe, wenn es breitbeinig schwankend vor dem Wirtshause noch einen letzten Fluch zurücksendet aus gekränktem Gemüt auf die höhnenden Zechgenossen, um dann taumelnd den Waldpfad hinanzusteigen, Schuld und Sühne gemeinsam am blauen Buckel tragend.

Und erst die köstliche Hahnfalzzeit!

Das ist eine wundersame Fahrt in der mondhellen Frühlingsnacht, dem rauschenden Wasser entgegen, hinein ins schlummernde Dörfchen! Mein alter Meister im Weidwerk ist rasch geweckt und bald geht's aufwärts auf steinigem Pfad über tauschwere Bergwiesen und durch hochstämmigen Wald, durch knarrende Zauntore, vorbei an plaudernden Brunnen, durch die verschlafenen Berghöfe, drin der Bauer nach bluthartem Tagewerk fromm träumt vom lieben Gott und der braven k. k. Regierung, auf daß sie doch endlich usw. usw.

Mein Führer schreitet bedächtig, aber »zügig« aus. Zerreckt und gebeugt von langer Arbeit, aber zäh und sehnig steigt das Männlein trotz seiner sechzig Jahre. Ein unbefangener Ruckser hie und da bekundet, daß modernes Abstinentenstrebertum in seinem einfachen Älplergemüt noch nicht Wurzel geschlagen hat. Im ewig schmunzelnden Biedergesicht glitzern unter buschigen Brauen ein paar lustige, fuchsschlaue Äuglein, das fromm niedergestrichene Haar deckt ein verschlagenes Köpfel, auf dem schiefverwogen ein moosgrünes Hütlein sitzt. Die kurzen, krummen Beine aber stecken in reichlich weiten, steiflodenen Hosen. In jungen Jahren soll er nicht immer im legitimen Verhältnisse zu Wild und Wald gestanden haben, doch das ist vielleicht böse Sage und heute redet er längst aufrecht und gewichtig im Rate der Gemeinde. Halb im Selbstgespräch ergeht er sich in tiefsinnigen Vermutungen über die engere Familiengeschichte des zu erlegenden Hahnes, ob es etwa der »vasuachte ölte Oreiter« (Abreiter) ist, der seine Jagdprognosen seit Wochen stört, oder vielleicht »der gonz olti, der mit dem lonken, schwoarzen Boarscht« (Bart). – Seine knappen Sätze verlieren sich im Vertrauen auf mein frommgläubiges Jägergemüt immer mehr in mystisches Dunkel.

Auf freier Berwarte halten wir Rast! Hinter uns der schwarze Wald und darüber hinaus im fahlen Licht der sternklaren Nacht die Almschneid, weiß gefleckt von alten Schneefeldern, an denen der Föhnwind leckt. Vor uns im Flachland brauen die Nebel, ein blutroter Schein da und dort zeigt uns weit draußen die brennenden Halden des Kohlenreviers, wo die Fördermaschinen stampfen und tausende arme Teufel im Schacht sich mühen um Brot für Weib und Kind. – Still ist's um uns, wie wir so mit klopfenden Pulsen lauschen. Nur die hallenden Stimmen der Nacht, das Rauschen der Schneewässer aus den Almgräben, das heisere Bellen eines Fuchses, ein verklingender Juchzer von der jenseitigen Höhe, wo vielleicht ein junger Holzknecht nach heißer Liebesnacht vom Dirndl geht.

Noch gibt's eine kurze, flüsternde Beratung mit meinem alterfahrenen Führer. Und nun beginnt im steigenden Zwielicht jenes köstlich aufregende Spiel um das Leben des »Großen«, des Auerhahnes; angefangen vom ersten herzklopfenden Horchen hinein in den dämmernden Wald, vom verständnisinnigen Zunicken bei den ersten verträumten »Klockern« bis zum nervenerregenden Ansprunge während des vollen, brünstig sich überschlagenden Falzgesanges, bis endlich zum dröhnenden Schuß durch den morgenstillen Hochwald. Schwer schlägt der weidwunde Vogel ins Heidelbeerkraut, im brechenden Auge glimmt noch ein Funke des auflodernden Sonnenballes, brennend erglühen im Frührot Fels und Waldgrund – das Frühjahr ist eingezogen!

Was nun an jubelnden Stimmen des Bergwaldes in die schwingende Seele klingt, es darf nur in kurzer, stiller Stunde genossen werden. Laut gellt vom Tale draußen der Pfiff der Maschine, hart ruft die Pflicht ihren Mann. In raschen Sprüngen geht's hinab, dem Dörflein zu, und talaus durch den taublitzenden, jubilierenden Waldgraben in Amt und Arbeit.