|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der angefangene Fischteich machte so schnelle Fortschritte, daß er am dritten Tage beinahe vollendet war. Sobald die Mauern fertig da standen, warf Hurtig in der Nähe des Ufers allen Sand und alle Steine hinaus, um dem Teiche eine vollkommen gleichmäßige Tiefe zu verschaffen und die Fische der Gefahr zu entziehen, in die räuberischen Klauen der Möven und Fischadler zu fallen. Späterhin führte er noch zwei Mauern auf, die den Teich kreuzweis durchschnitten, ihn in vier gleiche Theile schieden und so breit waren, daß man mit Bequemlichkeit darauf entlang gehen konnte. Sie sollten dazu dienen, das Fangen der Fische zu erleichtern, und erreichten völlig ihren Zweck.

Am Tage nach der Vollendung des Teiches trat wieder schlechtes Wetter ein; doch waren die Stürme lange nicht mehr so heftig, als im Beginn der ersten Jahreszeit. Der Regen strömte zwar noch mit Gewalt herab, aber er war weder mehr von den fürchterlichen Gewittern begleitet, noch auch dauerten die Stürme so lange, wie im Anfange der Regenzeit. In der Regel stellte sich schon nach wenigen Stunden wieder das beste Wetter ein, und diese guten Zwischenzeiten benutzten unsere Freunde, eine solche Menge von Fischen zu fangen, daß der Teich sehr bald von allen möglichen Arten belebt war.

Leider wurde diese Beschäftigung durch ein sehr trauriges Ereigniß unterbrochen. William wurde krank. Eines Abends erfaßte ihn ein heftiger Fieberfrost, von starkem Kopfweh begleitet, und er fühlte sich so elend, daß er nicht einmal die Fortsetzung von Hurtigs Erzählung anhören konnte, sondern sich zu Bette begeben mußte. Am nächsten Morgen lag er in den heftigsten Fieberphantasieen, und seine Eltern zitterten vor Angst.

Hurtig nahm Herrn Seagrave auf die Seite.

»Hören Sie, lieber Herr,« sagte er, »dieß scheint mir ein sehr bedenklicher Fall. William hat gestern den ganzen Tag ohne Kopfbedeckung im Freien gearbeitet, und da fürchte ich, hat er sich den Sonnenstich zugezogen. Wir sollten ihm zur Ader lassen.«

»Eine Lanzette besitze ich,« erwiederte Herr Seagrave. »Aber wer soll ihm die Ader öffnen? Ich habe noch niemals eine solche Operation verrichtet.

»Ich auch nicht,« sagte Hurtig; »wenn aber das Instrument da ist, so muß die Operation auf jeden Fall unternommen werden. Trauen Sie es sich nicht zu, so will ich es thun, und hoffe, Gott wird mir seinen Beistand nicht versagen. Die Sache ist im Grunde so schwierig nicht.«

»Ja, ja, geschehen muß es,« sagte Herr Seagrave voller Seelenangst. »Einer von uns Beiden muß sein Heil versuchen, und ich glaube, Eure Hand wird fester, als die meinige sein. Kommt, Hurtig! Ich zittre für das Leben meines geliebten Kindes.«

Sie gingen wieder zu William; Herr Seagrave suchte die Lanzette hervor und Hurtig unterband den Arm des kranken Knaben. Sobald die Venen angeschwollen waren, hielt er eine davon mit dem Daumen fest und suchte sie mit der Lanzette zu öffnen. Gleich der erste Versuch gelang; das Blut spritzte im Bogen heraus, und William wurde bedeutend ruhiger, als ihm eine tüchtige Quantität abgezapft war. Sein Arm wurde verbunden, und nachdem man ihn auf seine Bitte ein Glas frischen Wassers hatte trinken lassen, lehnte er sich in die Kissen zurück und schlummerte ein.

Am folgenden Tage war jedoch das Fieber noch höher gestiegen, und man mußte ihm nochmals zur Ader lassen. Seine Mutter pflegte ihn unter Thränen und bittern Sorgen. Beinahe eine Woche lang schwebte er in der größten Gefahr, und in dem früher so belebten und fröhlichen Hause herrschten jetzt nur dumpfe Betrübniß und drückendes Schweigen. Inbrünstig flehten Alle zu Gott um die Rettung des wackern Knaben, und besonders die arme Mutter betete stündlich auf ihren Knieen um seine Genesung.

Mittlerweile ward draußen das Wetter immer schöner, und Tommy war nicht mehr im Hause zu halten. Juno ging daher täglich mit ihm und dem kleinen Albert in's Freie, nahm auch die Knaben mit sich, wenn sie ihre Geschäfte besorgte, oder brachte ihnen, da Vixen Junge bekommen hatte, die kleinen Hunde, um mit ihnen zu spielen, wenn, sie selbst sich keine Zeit abmüßigen konnte. Die sanfte, geduldige und ruhige Karoline wich nicht von der Seite ihrer Mutter. Sie hielt sich den ganzen Tag still im Hause, setzte sich an das Bett ihres kranken Bruders und beschäftigte sich mit Nähen und andern weiblichen Arbeiten.

Hurtig, der nie müßig gehen konnte, nahm Hammer und Meißel und arbeitete an der Salzpfanne, wenn seine Dienste im Hause entbehrt werden konnten. Während aber seine Hände das starre Gestein sprengten, verweilten seine Gedanken bei dem kranken Knaben, den er um seiner Gutmüthigkeit und Anstelligkeit willen so sehr liebte, und oft legte er den Meißel nieder und flehte mit thränenden Augen und gerungenen Händen den lieben Gott an, daß er das gute Kind seinen kummervollen Eltern erhalten mögte.

Endlich aber erhörte Gott die inbrünstigen Gebete unserer Freunde, und am Morgen des zehnten Tages war die Gewalt des Fiebers und der Krankheit gebrochen, und William außer aller Gefahr. Das Fieber verschwand nun bald gänzlich, der Knabe war aber so schwach, daß er sich kaum im Bette aufrichten und erst vierzehn Tage später das Haus verlassen konnte. Dabei war die Freude Aller unaussprechlich, und die Gebete des Dankes stiegen nicht weniger inbrünstig zum Throne Gottes auf, als bisher das Flehen um Williams Genesung. Mit neuer Kraft und neuem Muthe gingen Alle wieder an ihre Geschäfte, und da Hurtig mit der Salzpfanne fertig geworden war, machte er sich mit Herrn Seagrave daran, nun auch den lange besprochenen Badeplatz anzulegen. Juno stand ihnen bei und karrte fleißig Steine zur Stelle. Tommy mußte ihr suchen und aufladen helfen, damit er seiner Mutter bei der Pflege des Genesenden nicht im Wege sein mögte, und so geschah es bei dem regen Fleiße Aller, daß der Badeplatz, als William wieder das Haus verlassen konnte, bereits vollendet war, und man sich nicht mehr vor den räuberischen Anfällen der Haifische zu fürchten brauchte.

Bei seinem ersten Ausgange schritt William, von dem Arme seiner Mutter unterstützt, an den Strand hinab, sah sich die vollendeten Arbeiten an, und bezeugte eine große Freude darüber.

»Nun, Hurtig,« sagte er, »so wäre denn alles Nöthige beseitigt, und wir hätten vor der Hand nichts zu thun, als die Untersuchungsreise durch die Insel anzutreten und späterhin unsere geretteten Vorräthe von drüben herüber zu holen.«

»Ja, ja, so ist's, mein Junge,« erwiederte Robinson. »Das Wetter macht sich so schön, daß wir in einigen Tagen die Reise werden antreten müssen. Es soll auch gewiß geschehen, wenn du erst wieder Kräfte genug gesammelt hast, um als ein wackerer Beschützer bei deiner Mutter zurückbleiben zu können.«

»Wie so, zurückbleiben?« fragte. William. »Ich gedenke Euch zu begleiten.«

»Nein, lieber Sohn, das geht nicht an,« entgegnete Robinson. »Du mußt nicht vergessen, daß du noch immer schwach und kränklich bist. Wenn uns nun unterwegs ein Regenguß überströmte, und du ohne Obdach in deinen nassen Kleidern auf der bloßen Erde schlafen müßtest und wieder in deine kaum überstandene Krankheit zurückverfielest? Was dann? Nein, wir müssen, eine Zeit lang wenigstens, sehr vorsichtig sein. Da setze dich auf den Felsen, lieber Junge, stärke dich durch das sanfte Lüftchen, das vom Meere herüber weht, und schlage dir alle Reisegedanken vor der Hand aus dem Sinne.«

»Nun, Gott wird ja geben, daß ich bald wieder kräftig und ganz munter bin!« sagte William mit einem leisen Seufzer, indem er sich auf den Felsen setzte.

»Daran zweifle ich nicht,« entgegnete Hurtig, »und wir wollen dem Allmächtigen von Herzen danken, daß er dich uns erhalten hat. Es würde doch gar zu traurig gewesen sein, wenn du aus unserer Mitte gerissen worden wärest. Bleib' da einstweilen sitzen, William; ich will nur eine Schildkröte aus dem Teiche holen. Wir müssen für gute Kost sorgen, damit du bald wieder zu Kräften gelangest.«

Am Abende, als das Nachtessen eingenommen worden war, erinnerte William den alten Hurtig an die Fortsetzung seiner Geschichte. »Ich habe so lange nichts davon gehört,« sagte er, »daß ich mich recht darnach sehne.«

»Und mit Vergnügen will ich deinen Wunsch erfüllen,« sprach Robinson. »Erinnere mich nur daran, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Mein altes Gedächtniß wird nachgerade ein bischen schwach.«

»Nun, wenn mir recht ist, so waret Ihr gerade auf der holländischen Kolonie Graef Reynets angekommen,« sagte William.

»Richtig!« erwiederte Hurtig, und erzählte folgender Maßen weiter:

»Der holländische Gutsbesitzer trat, als er uns kommen sah, aus seinem Hause und fragte, wer wir wären? Wir erwiederten der Wahrheit gemäß, daß wir entflohene englische Gefangene seien, und uns freiwillig wieder dem Gefängniß und der Obrigkeit überliefern wollten. Auf diese Antwort nahm er uns die Waffen ab und sagte barsch, hier zu Lande wäre er die Obrigkeit und wir hätten uns seinen Anordnungen gutwillig zu fügen.

›Ohne Wasser und Schießbedarf,‹ fügte er hinzu, ›werdet Ihr schwerlich entrinnen wollen, und nach dem Kap kann ich Euch vor Ablauf einiger Monate nicht schicken. Umsonst mag ich Euch aber nicht füttern, und wenn Ihr also ein gutes Essen haben wollt, so müßt Ihr fleißig arbeiten, so lange Ihr hier seid.‹

Da wir hierauf erklärten, daß wir uns recht gern nützlich machen würden, so schickte er uns durch ein Hottentottenmädchen etwas zum Essen und wies uns ein kleines Kämmerchen zum Schlafen an. Nur zu bald aber mußten wir die Erfahrung machen, daß wir es mit einem bösartigen und brutalen Menschen zu thun hatten. Er überhäufte uns mit schweren Arbeiten und ließ uns dabei darben. Uebrigens beschäftigte er uns immer in der Nähe seines Hauses, weil er uns wegen der Waffen, welche die Hottentotten, seine Hirten, trugen, nicht traute, und behandelte uns zuletzt mit der äußersten Grausamkeit. Da er sehr geizig war und doch für die Speisung der Hottentotten und seiner übrigen vielen Sclaven sorgen mußte, ging er häufig mit andern Gutsbesitzern, die in seiner Nachbarschaft wohnten, auf die Jagd und erlegte Quagga's, deren Fleisch er den Leuten vorsetzte. Es schmeckte aber so abscheulich, daß nur die Hottentotten im Stande waren, es ohne Ekel zu genießen.«

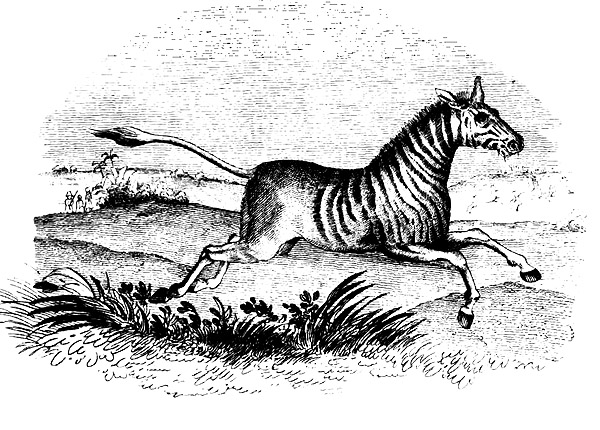

»Was sind die Quagga's für Thiere?« fragte William.

»Es sind wilde Esel, deren gestreiftes Fell ihnen ein ganz hübsches Aussehen verleiht; ihr Fleisch aber ist, wie erwähnt, sehr schlecht.

Sehr bald muthete der Gutsbesitzer uns zu, mit den Hottentotten an einem Tische, das heißt, ebenfalls Quaggafleisch zu essen, während er selbst mit seiner Frau und fünf Kindern nur Hammel- und Antilopen-Braten speiste, welcher letztere ein wahrer Leckerbissen genannt werden kann.

Diese Zumuthung brachte uns auf, und wir baten ihn, uns eine Flinte zu geben, damit wir selber uns bessere Speisen verschaffen könnten. Die Antwort bestand darin, daß er Romer unbarmherzig durchprügelte und den armen Jungen auf mehrere Tage unfähig zur Arbeit machte.

Dieß war schon schlimm genug, aber noch schlimmer ging er mit seinen Hottentotten um. Wenn einer von ihnen das kleinste Versehen sich zu Schulden kommen ließ, so peitschte er ihn, so lange er nur den Arm rühren konnte, mit einer Geißel aus Rhinoceroshaut, die bei jedem Hiebe tief in das Fleisch eindrang. Dieselbe Behandlung mußten auch wir erwarten, und das Leben fing daher an, uns eine drückende Bürde zu werden. Täglich mußten wir uns schinden und placken bis auf's Blut, und dabei noch die Grobheit und Brutalität des Pflanzers ertragen. Das brachte uns endlich zur Verzweiflung, und wir beschlossen eines Tages, auf keinen Fall noch länger an diesem traurigen Orte zu verweilen. In derselbigen Stunde, wo wir diesen Entschluß gefaßt hatten, theilte ihn Hastings unserem grausamen Peiniger mit.

Der Pflanzer schäumte vor Wuth, als er unsere Absicht vernahm, rief zwei seiner Sclaven herbei, befahl ihnen, Hastings an ein Wagenrad zu binden, verschwor sich hoch und theuer, ihm jedes Stückchen Haut vom Leibe herunter zu schlagen, und ging in das Haus, seine Peitsche zu holen. Die Sclaven griffen Hastings und banden ihn, da sie nicht wagten, ihrem Herrn ungehorsam zu sein, an einem Wagenrade fest. Hastings aber sagte zu uns: ›Wenn ich jetzt geschlagen werde, so ist es vollends mit uns aus, und wir sind alle drei verloren. Darum ist es hohe Zeit für Euch, zu handeln. Lauft hinter das Haus, haltet Euch da verborgen, bis der Schurke mit der Peitsche herauskommt, und dann geht hinein und bemächtigt Euch der geladenen Flinten. Nachher wird es Euch ein Leichtes sein, mich zu befreien. Bin ich aber erst frei und bewaffnet, werden wir uns leicht retten können. Beeilt Euch und thut, was ich sage, denn sonst wird er mich todtschlagen und Euch Beide als desertirte Gefangene erschießen lassen, ohne sich die geringsten Gewissensbisse zu machen.‹

Romer und ich sahen ein, wie sehr Recht Hastings hatte, und gingen daher schnell in das Haus, während der Pflanzer, blind vor Wuth, mit der Peitsche auf unsern Kameraden losstürzte. Die Frau des Pflanzers lag krank auf dem Bette, und um die Kinder kümmerten wir uns nicht. Wir rissen zwei Flinten von der Wand, ergriffen ein großes Messer und traten in dem Augenblicke wieder in's Freie, wo der Holländer dem armen Hastings mit der Rhinocerosgeißel einen Schlag ertheilte, der ihm sofort den Athem versetzte. Schnell liefen wir hinzu und riefen ›Halt!‹ Der Kerl drehte sich um, sah uns mit den geladenen Flinten im Anschlage stehen und ließ die Geißel sinken.

›Noch einen Hieb,‹ rief Romer ihm zu, ›und wir erschießen dich wie eine Ratte, du schändlicher Hallunke! Nimm dich in Acht! Wir sind nur noch Knaben, aber du hast es mit Engländern zu thun!‹

Bei diesen Worten schritten wir näher. Romer hielt immer die geladene Flinte auf den Pflanzer gerichtet, und ich schnitt mit dem Messer die Bande durch, mit welchen Hastings an das Rad gefesselt war. Der Holländer wurde vor Schrecken und Angst bleich, wie der Kalk an der Wand, und vermogte kein Wort heraus zu bringen; seine Sclaven aber rannten davon. Kaum war Hastings frei, so griff er nach einem großen hölzernen Hammer, wie man ihn zum Einrammen von Pallisaden gebraucht, und schmetterte mit einem einzigen Hiebe den Holländer zu Boden. ›Da, du Hund!‹ sagte er, ›nimm das hin, weil du einen Engländer geschlagen hast.‹

Während der Mann todt oder wenigstens besinnungslos dalag, ergriffen wir ihn, banden ihn an Hastings Stelle an das Wagenrad fest, gingen nochmals in das Haus, um uns mit Schießbedarf, Lebensmitteln und andern nothwendigen Dingen zu versehen, schritten hierauf nach dem Stalle, zogen drei der besten Pferde heraus, füllten für Jedes einen Sack mit Futter, banden ihn mit einem Stricke am Sattel fest, bestiegen die Rosse und jagten endlich, was die Pferde laufen konnten, davon. Da wir wußten oder doch wenigstens mit Sicherheit vermuthen konnten, daß man uns verfolgen würde, so galoppirten wir zunächst in östlicher Richtung der Kapstadt zu, wendeten uns aber dann sogleich nördlich gegen das Land der Buschmänner, wo der Boden so hart und felsig wurde, daß man die Spuren unserer Pferde nicht mehr zu unterscheiden vermogte. Bald darauf ward es dunkel. Dennoch aber ritten wir die ganze Nacht hindurch, und stießen auf kein Hinderniß, obwohl aus der Ferne das Brüllen der Löwen zu uns herüber drang. Am nächsten Morgen ließen wir die Pferde ausruhen, gaben ihnen Futter, und setzten uns selber auf die Erde, um von den mitgenommenen Vorräthen ein Frühstück zu halten.«

»Wie lange waret Ihr in Graef Reynets gewesen?« unterbrach William die Erzählung.

»Beinahe acht Monate,« erwiederte Hurtig, »und wir hatten in dieser Zeit nicht nur holländisch sprechen gelernt, sondern konnten uns sogar den Hottentotten und andern Eingebornen verständlich machen. Außerdem hatten wir so genaue Kundschaft von dem Lande eingezogen, daß wir so ziemlich wußten, auf welche Weise wir unsern Weg zu verfolgen haben würden.

Während des Frühstücks hielten wir Rath über das, was zunächst anzufangen wäre.

Wir konnten uns ungefähr denken, daß die Holländer uns ohne Gnade erschießen würden, falls sie sich wieder Unserer bemächtigen könnten; auch zweifelten wir nicht daran, daß sie in starker Zahl ausgezogen wären, um uns wieder einzufangen. Außerdem bangte uns, daß Hastings den Pflanzer todt geschlagen haben mögte, und wir fürchteten daher, gehängt zu werden, sobald wir uns in der Kapstadt blicken ließen. Unsere Lage war also keineswegs beneidenswerth, und es dauerte ziemlich lange, bis wir einen Entschluß gefaßt hatten.

Endlich vereinigten wir uns dahin, durch das Land der Buschmänner zu reisen, den Versuch zu machen, die nördliche Küste des Kaps zu gewinnen, und nur bei Nacht unsern Weg fortzusetzen.

Nachdem dieß hinreichend besprochen worden war, nahmen wir den Pferden die Sättel ab, banden sie auf einer grasreichen Stelle an einem Pfahle fest, um sie am Fortlaufen zu verhindern, und legten uns endlich nieder, um ein paar Stunden zu schlafen. Gegen Abend suchten wir Wasser für die Thiere, tränkten sie, fütterten sie noch einmal, und setzten dann unsere Reise eiligst weiter fort.

Es würde zu weit führen, wenn ich Alles erzählen wollte, was uns in den nächsten vierzehn Tagen begegnete. Ich erwähne nur, daß wir in dieser Zeit unsere Pferde beinahe zu Schanden geritten, und endlich zu einer Horde Gorragua's, einem sehr friedlichen und gutherzigen Völkchen gelangten, welches uns freundlich behandelte, und die Milch seiner Heerden mit uns theilte.

Unterwegs hatten wir einige Abenteuer erlebt, und besonders ich wäre beinahe dem Stoße eines großen Rhinoceros erlegen. Wir ritten nämlich durch ein dichtes, aber niedriges Gebüsch, aus welchem plötzlich das Thier hervorstürzte, und auf mein Pferd losging. Zum Glücke für mich machte dieß einen mächtigen Seitensprung, der das Rhinoceros so sehr in Erstaunen setzte, daß es sich nach kurzem Besinnen auf die Seite wandte, und davon ging, ohne uns weiter zu verfolgen.

Zur Nahrung dienten uns Antilopen und Gnu's, eine Thierart, die zwischen der Gazelle und dem Stier mitten inne steht und ein sehr wohlschmeckendes Fleisch hat. Mangel litten wir niemals, indem es aller Orten Wild in Hülle und Fülle gab.

Drei volle Wochen blieben wir bei unsern Freunden, den Gorragua's, um unseren herunter gekommenen Pferden Zeit zur Erholung zu vergönnen. Dann aber verließen wir die guten Leute, und wendeten uns südwärts der Küste zu, indem die Gorragua's uns erzählt hatten, daß gegen Norden ein wilder Volksstamm, die Kaffern genannt, wohne, welcher uns unfehlbar tödten würde, wenn er uns in seine Gewalt bekäme. Wir ritten blind zu, in der That ohne zu wissen, was wir eigentlich beginnen sollten. Recht wie thörichte Knaben hatten wir ohne reiflich überlegten Plan die Kapstadt verlassen, und geriethen nun zur Strafe mit jedem Tage in neue Schwierigkeiten. Zuletzt beschlossen wir endlich, da wir der unaufhörlichen Anstrengungen und Entbehrungen herzlich müde geworden waren, auf jede Gefahr hin die Kapstadt wieder aufzusuchen. Bisher hatte uns die Angst, daß der Gutsbesitzer zu Graef Reynets von Hastings erschlagen sein mögte, von diesem, Vorsatze zurückgehalten; nun aber erklärte Hastings, daß er die ganze Schuld auf sich nehmen wolle, und die Sache gewiß zu einem guten Ende führen werde.

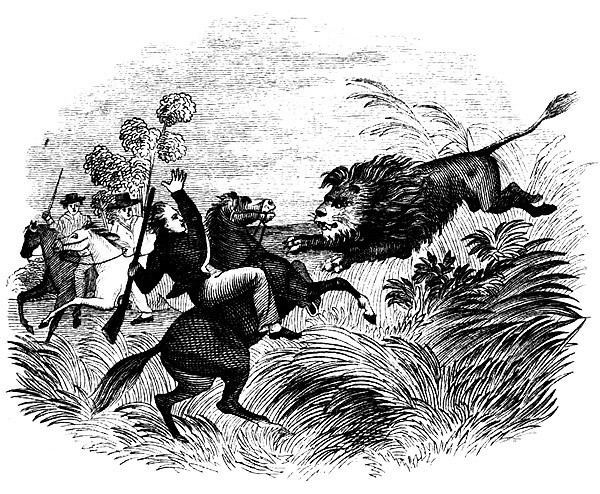

Zwei Tage, nachdem wir die Gorragua's verlassen hatten, begegnete uns ein sehr trauriges Ereigniß. Wir ritten nämlich in hohem Grase entlang, und plauderten von unserer fernen Heimath und unseren zukünftigen Schicksalen, als wir plötzlich auf einen Löwen stießen, der eben im Begriff war, ein Gnu zu verzehren. Romer, der ein paar Schritte vorausritt, gerieth durch den unverhofften Anblick des wilden Thieres in solche Bestürzung, daß er, trotz unserer früheren Verabredung, nie einen Löwen anzugreifen, Feuer gab. Der Schuß brachte dem Löwen eine leichte Wunde bei. Augenblicklich ließ er seine Beute fahren, richtete sich wild in die Höhe, und stieß ein fürchterliches, donnerähnliches Gebrüll aus, das man gewiß eine Meile weit im Umkreise vernehmen konnte. Mit einem gewaltigen Satze sprang er dann plötzlich auf Romer zu, versetzte ihm mit seiner Klaue einen Schlag, der ihn sogleich aus dem Sattel in das Gras schleuderte, und machte nun Miene, auch auf uns loszusetzen. Unsere Pferde waren jedoch so voller Angst, daß sie augenblicklich zurücksprangen, und die schleunigste Flucht ergriffen. Der Löwe verfolgte uns, doch nur ein paar Schritte weit. Unsere Pferde aber rannten unaufhaltsam weiter, und wir konnten sie erst, nachdem sie eine Viertelstunde Wegs zurückgelegt hatten, wieder zum Stehen bringen. Wir zwangen sie, umzukehren, und kamen noch eben zu rechter Zeit, um den Löwen mit Romers Pferd, das er zu Boden geschlagen, und mit seinen Zähnen gepackt hatte, in einem leichten Galoppe und ohne sichtbare Anstrengung davon rennen zu sehen. Als er sich weit genug entfernt hatte, ritten wir zu unserem Freunde hin, und fanden den armen Romer völlig todt. Der Schlag von des Löwen Tatze hatte ihm die Hirnschale zerschmettert.

Da es uns an Werkzeugen fehlte, so konnten wir den unglücklichen Jungen nicht begraben, und begnügten uns, seinen Leichnam mit Zweigen zu bedecken. Traurig und niedergeschlagen setzten wir nach diesem trübseligen Geschäfte unsere Reise fort, und ich war so tief erschüttert, daß ich fast eine Stunde lang immerwährend laut weinte und schluchzte. Hastings sprach kein Wort, bis es Zeit war, unseren Pferden wieder Futter zu geben. Da erst drückte er sein Bedauern über das Unglück des armen Romer aus, und suchte mich mit liebreichen und freundlichen Worten zu trösten.

Unsere Freunde, die Gorraguas, hatten uns den Rath gegeben, nur bei Tage, nicht aber des Nachts unsere Reise fortzusetzen, und wir befolgten denselben auf das Pünktlichste, indem wir schon selber die Erfahrung gemacht hatten, daß früherhin, als wir noch Nachts reisten, mehr als einmal Löwen und Panther unserer Spur gefolgt waren. Gewiß würde uns ohne jenen unglücklichen Zufall, an welchem der arme Romer selbst Schuld war, auch kein Unglück begegnet sein, und ich habe späterhin oft darüber nachgedacht, wie sichtbarlich uns Gott immer und jeder Zeit durch seinen gnädigen Schutz von den schrecklichsten, uns unaufhörlich umringenden Gefahren errettete.

Drei Tage nach dem Tode Romer's erblickten wir zuerst wieder das weite Meer, und es war uns zu Sinne, als ob wir nach langer Trennung mit einem alten, geprüften Freunde zusammen träfen. Wir ritten eine Zeit lang an der Küste hin, machten aber sehr bald die Erfahrung, daß wir dort weder das nöthige Wildpret zu unserem Lebensunterhalt, noch auch Brennholz genug zu unserem Feuer für die Nacht aufbringen könnten, und begaben uns deßhalb wieder tiefer in die Ebene hinein.

Wir reisten nun durch eine traurige und wüste Gegend. Bald waren wir ganz erschöpft, und litten selbst Hunger, da wir in zwei langen Tagen nicht ein einziges Stuck Wild hatten schießen können. Voll Verzweiflung wollten wir uns schon auf die Erde werfen, um uns ohne Widerstand dem Hungertode zu überliefern, als Hastings einen Strauß bemerkte, und ohne Zögern sein Pferd anspornte, um ihn zu verfolgen. Ich sah jedoch augenblicklich, daß der Strauß viel schneller laufen konnte, als unsere abgematteten Rosse, und ritt deßhalb langsam weiter fort. Da stieß ich plötzlich einen lauten Freudenschrei aus, denn siehe, ich hatte das Nest des Straußen entdeckt, und erblickte dreizehn große Eier darin, die mir als ein vortreffliches und stärkendes Nahrungsmittel längst bekannt waren. Noch schlug mein Herz voll Entzücken, als Hastings zurückkehrte, und meine Freude über den herrlichen Fund theilte. Sein Pferd triefte von Schweiß, und die Lungen desselben arbeiteten mächtig, da der rasche Lauf das arme Thier furchtbar erschöpft hatte.

Wir saßen beide ab, gönnten den Thieren eine kurze Erholung, zündeten geschwind ein großes Feuer an, und legten zwei der Straußeneier hinein, um sie zu rösten. Sie schmeckten uns köstlich, und neu gestärkt packten wir die übrigen in unsere Futtersäcke, bestiegen wieder unsere Rosse, und setzten unsere Reise weiter fort.

Drei Wochen lang trieben wir uns noch umher, und hatten viel Mühsal und Elend auszustehen. Endlich aber erblickten wir eines Morgens in der Ferne den Tafelberg, und waren so erfreut darüber, als begrüßten wir mit heimathlicher Sehnsucht die weißen Kreidefelsen Altenglands. Wir spornten, in der Hoffnung, noch vor Nacht wieder im Gefängniß bequem ausruhen zu können, unsere Rosse an. Wie erstaunten wir aber, als wir beim Näherkommen bemerkten, daß von den Masten der im Hafen befindlichen Schiffe die englische Flagge wehte! Verwundert blickten wir uns an, ohne ein Wort zu sprechen, spornten unsere Rosse zu noch eifrigerem Laufe, und begegneten endlich einem englischen Soldaten, der uns auf Befragen das befremdliche Räthsel auflöste. Vor mehr als sechs Monaten schon war das Kap von unsern Landsleuten erobert worden, und diese Nachricht bereitete uns eine so angenehme Ueberraschung, daß wir vor Freude laut aufjauchzten. Wir ritten ohne Zögern in die Stadt, und begaben uns sogleich in die Hauptwache. Der Gouverneur ließ uns zu sich kommen, hörte die Erzählung unserer Abenteuer an, und schickte uns darauf zu dem Admiral der englischen Flotte, der uns sogleich an Bord seines eigenen Schiffes aufnahm und behielt.

Damit hatten unsere Leiden der Wüste ein Ende, und ich denke, das ist ein Ereigniß, mit dem ich recht gut für heute meine Erzählung schließen kann.«

Hurtig schwieg, das Abendgebet wurde gesprochen, und Alle begaben sich zur Ruhe in ihre Betten.

*