|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als ich am 31. August aus Poo aufbrach, hatte ich bis Simla noch 320 Kilometer zurückzulegen. Einige herzliche Dankesworte zum Abschied an die Frauen der Missionare, ein kräftiges Händeschütteln mit den Missionaren an der Wegbiegung, bis zu der sie mich begleitet hatten, dann zogen wir auf der langen, gewundenen Straße durch den Staat Beschahr weiter.

Hier betrat ich ein Land, das schon seit hundert Jahren genau bekannt war und von welchem das topographische Korps ausführliche Karten aufgenommen hatte. Ich konnte daher meine Kartentafel einpacken und frei und ungehindert dahinreiten, ohne an Minuten und Peilungen denken zu müssen. Zwei Jahre lang hatte ich nicht versäumen dürfen, auch die kleinste Krümmung meines Weges zu beachten; jetzt hatte ich nach langer Arbeitszeit Ferien. Nun konnte ich mich an diesem wunderbaren Lande satt sehen, die Dörfer und die Menschen betrachten, die jetzt immer häufigere Erscheinungen wurden, und mir die hohen Berge, den schäumenden Fluß und vor allem die Vegetation anschauen, die immer üppiger wurde und von hochalpinen Formen langsam in subtropische und schließlich, am Fuße des Himalaja, in tropische überging. Wie früher konnte ich das Abnehmen der Höhen, das Steigen der Wärmegrade beobachten und die Bewegung und das Leben der Menschen, dessen Pulse mit jedem Tage, der mich dem Ziele zuführte, immer kräftiger schlugen.

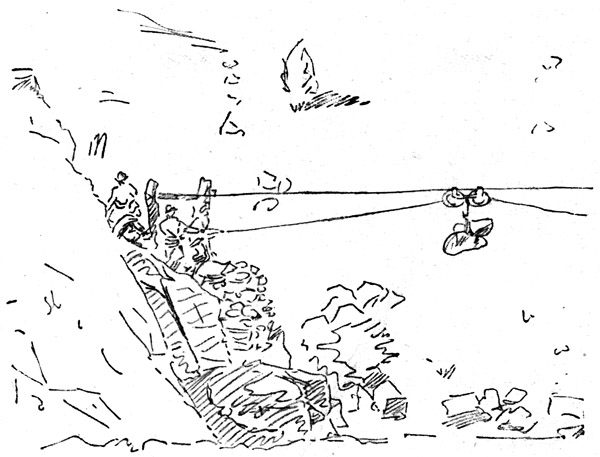

Von Poo an sind auch meine Tiere arbeitsfrei. Anstatt ihrer bediene ich mich der englischen Sitte, das Gepäck durch Kulis tragen zu lassen. Fünfzehn solcher Kulis, Männer und Weiber, tragen meine Lasten auf ihren starken Schultern, während meine Tiere unbeladen bleiben und sich auch ohne Last noch genug anstrengen müssen, um über einige schwierige Stellen hinüberzugelangen. Jenseits eines scharfen Felsenkammes haben wir zur Linken tief unter uns den Satledsch. Dann folgt eine Reihe kleiner Vorsprünge und Ausläufer, wo der Weg so gefährlich ist, daß man sich oft mit den Händen weiterhelfen muß, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren und in den Fluß hinabzustürzen, dessen Wassermassen sich mehr als hundert Meter tief unter uns dahinwälzen. Die Straße klebt wie eine Leiste an der Felsenwand, die manchmal sogar überhängt. Man kann sich diesen Weg denken, auf welchem die Natur alles hat tun müssen, ohne daß man ihr auch nur mit einem einzigen Sprengschusse zu Hilfe gekommen wäre. Zweige, Äste und Schieferplatten hat man freilich in alle Ritzen gesteckt, um Stufen und ein wenig Schutz an der Außenseite herzustellen, an zwei Stellen gibt es auch wenigstens eine Andeutung eines Geländers; im übrigen aber ist diese Straße mit ihren abschüssigen Strecken und gefährlichen Rutschbahnen durch die Verwitterung angelegt worden (Abb. 152).

152. Straße im Satledschtal. (S. 350.)

An die frische Luft auf den Höhen Tibets gewöhnt, kommen wir aus dem Schwitzen gar nicht heraus; 25,4 Grad im Schatten war uns zuviel, und doch war dies erst der Anfang der Hitze, die meiner wartete und von der ich erst in Shanghai und Japan erlöst werden sollte; meine Leute aber hatten sie erst dann hinter sich, als sie wieder daheim in Ladak anlangten.

Die Felsen der linken Seite sind ebenso abschüssig, und doch hat man auch ihnen einen Pfad abgelistet, der Tovaling mit Nesang und Morang verbindet. Er sieht aus der Ferne wie eine passende Erfindung für Seiltänzer und Selbstmordkandidaten aus, wie ein feiner Faden an der Felsenwand.

Jenseits der schwierigen Passage, die durch starkgefalteten, dunkeln Glimmerschiefer führte, ziehen wir zu einer mit einem Steinmale versehenen Schwelle hinauf. Von dort aus geht es kopfüber bergab in vielen hundert Zickzackwindungen nach dem Grunde des Nebentales Schalungpo hinunter. Dort strömt ein Fluß. Sein Wasser prangt in dem reinsten Blaugrün, und die Schaumflocken seiner Wasserfälle und Stromschnellen schwimmen wie weißer Seifenschaum auf seiner Oberfläche. Am linken Ufer gewährt eine kleine ebene Stelle unsern beiden Zelten und den Lagerfeuern gerade noch Raum.

Ngurup Dortsche hat seinen Abschied erhalten und sich nach seinem dicht bei Poo liegenden Heimatdorf begeben. Der Bettler von Tschiu-gumpa begleitete mich noch immer und hatte gleich den anderen nichts zu tun. Neben mir her schritt ein junger Führer, der aufgeweckt und gewandt war wie eine Katze. Meine fünfzehn Kulis hatten wir schon auf der Hälfte des Weges überholt; infolgedessen mußten wir drunten am Flußufer lange warten, ehe ihre schwankende Reihe wie kleine Pünktchen droben auf den Hängen sichtbar wurde. Bald sahen wir sie von vorn, bald von hinten oder von den Seiten, je nach der Lage der Zickzackwindungen; allmählich aber wurden sie größer, und schließlich entledigten sie sich zwischen den Zelten ihrer Lasten. Einige junge Mädchen waren auch dabei, und zwei von ihnen sahen sogar wirklich hübsch aus. Ich schämte mich, daß diese Prinzessinnen der wilden Berge ihre Schultern mit meinen Sachen beladen mußten, während ich selbst es so bequem hatte. Doch meine Ritterlichkeit hatte im Himalaja keinen Kurs, und die jungen Damen wollten sehr gern für ihre vier Anna oder 34 Pfennig für jede Station arbeiten. Man verdoppelt ihnen den Lohn sehr gern, und zwar nicht nur deshalb, weil er für solche Plackerei lächerlich niedrig ist, sondern auch aus dem Grunde, weil die schwarzäugigen Trägerinnen so unbeschreiblich reizend aussehen.

Auf dieser Straße überbietet jeder neue Lagerplatz die vorhergehenden an wilder, romantischer Schönheit. Im Schatale fühlte man sich in einem Labyrinth eingeschlossen und begriff nicht, wie in aller Welt man sich je wieder herausfinden würde. Nach allen Seiten hin konnte man dort nur enge Talgänge zwischen wildzerklüfteten steilen Hängen gewahren. Der Scha-lungpo führt wie ein Korridor in die Säulenhalle des Satledschtales hinaus. Vergebliche Mühe, sich hier unten verständlich machen zu wollen. Mit seinen 20 oder 25 Kubikmetern in der Sekunde drängt sich der Schafluß wütend durch alle Hindernisse hindurch, um zum Langtschen-kamba hinabzugelangen, und tosende Wassermassen trommeln zu ihrem Siege über den Glimmerschiefer einen an Blöcken und Felsenplatten laut widerhallenden Parademarsch. Über dem Wasser schwebte drückend und schwer die im Tal eingeschlossene Wärme. Aber ich brauchte nur die Hand aus der Zelttür zu stecken, um einen Becher mit nur 10 Grad warmem, wunderbar erfrischendem Wasser zu füllen. Unter 16,7 Grad sank die Temperatur nicht einmal während der Nacht herab.

Die Gastfreiheit der Missionare reichte sogar bis hierher. Sie hatten Gulam zwei große Körbe mitgegeben, die mit Blumenkohl, Salat, Kartoffeln, Äpfeln, Butter, Brot und Backwerk gefüllt waren. Es war herrlich, nach der ewigen Fleischkost in Tibet zu Gemüse und Obst zurückkehren zu können.

In dem engen Tale kommen die Abendschatten als frühe Gäste, und es wird dort zeitiger dunkel als droben auf den offnen Flächen. Das hochauflodernde Feuer warf ein gelbrotes Licht auf die Fassaden der Felsenwände. Die Männer bewegten sich wie Gespenster umher; man sah sie nur, hörte aber weder ihre Schritte, noch ihre Stimmen, nur das überwältigende Rauschen des Flusses. Das Zelt steht offen, um die leichte Zugluft, die der Fluß verursacht, hereinzulassen.

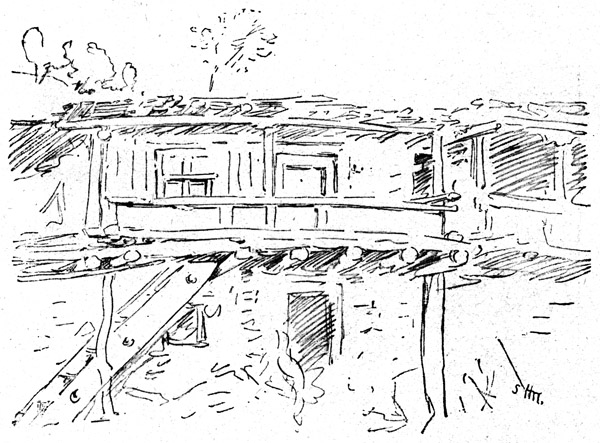

Die Sonne geht zu einem neuen, strahlenden Tage auf; es gilt jetzt, den Schafluß zu überschreiten. Nach Regenfällen kann dieser Fluß mächtig anschwellen; dann überschwemmt er auch den kleinen Fleck, wo wir unser Lager aufgeschlagen hatten. Der Fluß ist viel zu breit, um überbrückt werden zu können. Mit Lasttieren hindurchzuwaten, war auch jetzt undenkbar; selbst ein Reiter wäre allem Anschein nach in den Satledsch hinuntergeschwemmt worden. Wie bei Poo hat man daher über das Bett hinweg ein Kabel gespannt, das sich in der Mitte des Tales nur 3,5 Meter über der Wasserfläche befindet. Jetzt brauchte man nur ein Drittel der Länge des Kabels zu benutzen, denn der Fluß wälzte sich in einer einzigen Rinne längs des rechten Ufers hin, wo das Kabel oberhalb einer ebenen, als Landungsplatz dienenden Steinmauer in einer sehr steilen Böschung verankert ist. Die Lasten werden ans Ufer getragen; oben auf einem im Bette des Flusses liegenden Steinhaufen befestigt man sie an den Haken des Rahmens der laufenden Rolle. Dann wird die ganze Geschichte nach der Steinmauer des rechten Ufers hinübergezogen, wo neue Kulis zum Übernehmen der Bürden bereitstehen (Abb. 151).

151. Drahtseilbrücke über den Scha-Fluß. (S. 352.)

Skizze des Verfassers.

Auf dieselbe Weise werden die Leute übergesetzt. Die Pferde mußten für sich selber sorgen; sie konnten nur mit knapper Not auf dem Grunde des Bettes festen Fuß fassen und dem Wasserdruck Widerstand leisten. Zwei kleine Maulesel wurden an einem Stricke hinübergezogen. Takkar schwamm hinüber, aber Kleinpuppy wurde auf dem Kabelwege übergesetzt.

Der Schafluß soll eine der Grenzen des Distrikts Kanam sein. Von seinem rechten Ufer aus ist die Steigung sehr fühlbar, und die Straße geht in kleinen, kurzen und scharfen Windungen, durch jähabstürzende Klüfte, wo die Menschen zum Stützen des Weges an der Außenseite hochaufgemauerte Pfeiler haben bauen müssen, an schattigen Ecken vorbei und unter dunkelgrünen Tannengewölben hin, immer höher hinauf, bis wir schließlich eine Schwelle namens Tungnang-la erreichen.

Gerade unter uns erblicken wir in der Tiefe den Satledsch und die Stelle, wo das metallischgrüne Wasser des Schaflusses von der trübschmutzigen Masse des Hauptflusses verschlungen wird und in einem Augenblick verschwunden ist. Ein kleiner Ansatz zu einem Gerölldelta ist unbarmherzig wie mit einem Messer abgeschnitten. Der Satledsch duldet keine unnötigen Hemmnisse auf seinem Wege. Gerade gegenüber am linken Ufer mündet das Tal Tomba-tschu mit seinem Flusse. Daher heißt diese Stelle Sumna oder Vereinigungspunkt dreier Täler.

Der Tungnang-la genügt uns noch nicht; wir steigen höher hinauf, wir ziehen an einem Steinmal vorbei, das wie eine Landmarke hoch über dem wildtosenden Flusse Wache steht. Jetzt aber ist der Korridor so steil und so tief, daß wir nur zuweilen eine kleine Windung des Satledsch erblicken. Reiten wäre hier gefährlich, ich gehe daher zu Fuß. Tubges, Kuntschuk und Gulam treiben die unbeladenen Tiere an mir vorüber; die Wirkung des erfrischenden Bades hat nicht lange vorgehalten; schwitzend lassen sie die Köpfe hängen. Aber sie halten sich tapfer.

Schlimmer steht es mit Takkar; er muß sich schrecklich quälen, atmet kurz und hastig und läßt die triefende Zunge lang aus dem Maule heraushängen. Sobald er eine Felsenspalte mit kühlendem Schatten erblickt, hält er darin Rast. Dann läuft er an uns vorüber, um in irgendein neues Versteck zu kriechen. Aus jedem Rinnsal trinkt er, ohne abzusetzen, und legt sich dabei auf den Bauch im Wasser nieder. Er fürchtet sich vor der Wärme und wittert Gefahr, er brütet über einem heimlichen Plan. Woran denkt er? Er erinnert sich wohl seiner Jugend auf den kahlen, frischen Höhen der Provinz Bongba und denkt an jenen Märztag, als er gezwungen wurde, seinen Herrn und seine Heimat auf immer zu verlassen. Er hatte verzweifelten Widerstand geleistet, und keiner von uns hatte sich ihm nähern dürfen. Dann hatte er sich ruhig in sein Schicksal gefunden und war uns treu wie Gold geblieben. Wie oft hatte er mich durch die wütende Wache, die er vor meinem Zelte hielt, vor Spionen geschützt! Nun dachte er an alles dies und meinte, durch uns betrogen worden zu sein. Totling ging wohl an, und der Schipki-la war ein herrlicher Punkt, der an Bongba erinnerte. Dort sah er die letzten Yaks. Aber die Hitze in Poo war widerwärtig, und nun folgten wir noch immer dem gewaltigen Flusse abwärts, nach dem Meere hinunter. Takkar sagte sich, daß es, je weiter wir abwärts gelangten, immer heißer werden müsse, und immer schärfer und klarer traten die Bilder aus Bongba in seiner Erinnerung hervor. Hieran dachte er, als er von einem schattigen Platze nach dem andern lief. Er fühlte, wie alle Bande sich lösten und wie er in Wirklichkeit ein Fremdling unter uns war; ihm war zumute wie einer Henne, wenn sie die Entlein, die sie ausgebrütet hat, auf dem Wasser schwimmen sieht und ihnen nicht folgen kann. Nun saust er an uns vorüber, um einen neuen schattigen Platz aufzusuchen. Wir ziehen weiter, sehen und hören aber nichts von ihm. Er wartet wohl die Abendstunde ab, um unserer Spur zu folgen. Nein, dort kommt er wieder. Ich rufe ihn, er gehorcht nicht wie sonst, er hört und sieht nicht, er wirft sich, wie aufgelöst, unter einer gewölbten Felsendecke hin. Er ist verzweifelt, und er merkt, daß wir auf immer von ihm gehen.

Parango heißt eine Stelle, wo der Pfad quer über einen gewaltigen Schuttkegel hinwegführt. Der Führer teilt mit, daß es hier im Winter, wenn sich Lawinen hinabwälzen und Bergrutsche hinunterstürzen, sehr gefährlich sei. Auch nach heftigen Regengüssen beeile man sich, wenn man klug sei, nach Möglichkeit, um Parango schnell zu passieren.

Tsarak-tatang ist ein Nebental mit einem rauschenden Bach; hoch droben auf einem Hügel an seiner Seite liegt eine Hütte inmitten angebauter Felder. Hier und dort bilden Nadelholzbäume einen ziemlich lichten Wald, und in einer Schlucht bei Kamurti ließ es sich eine Weile gut ruhen. Gerade gegenüber sieht man aus der Vogelperspektive den großen Fluß Nesang, der in seinen mit Blöcken angefüllten Stromschnellen weißschäumenden Gischt zeigt, aber bei seiner Mündung ruhig dahinfließt und dunkelgrün aussieht.

Auf einem dominierenden Vorsprung, wo sich das Steinmal Kanam-laptse erhebt, genieße ich einen Augenblick die großartige Aussicht. Tief drunten in einem Nebental sieht man das Dorf Kanam liegen und weiter in der Ferne Pill und andere Dörfer. Aber am schönsten ist doch der Hintergrund, den die ersten Schneegipfel eines gewaltigen Himalajagebirgsstockes bilden, der unter dem berühmten Namen Kailas bekannt ist. In der seltsamen Beleuchtung und in einer Luft, die mit heißen Dämpfen gesättigt zu sein scheint, machen jene Firnspitzen einen tiefen, imposanten Eindruck. Stahlblaue Wolken und runde weiße Schäfchenwolken bilden weiche Betten um die höheren Regionen der Berge, und aus diesem Meere luftiger Brandungen ragen die blendend weißen Gipfel empor.

Es geht zum Dorfe Kanam hinunter. Ohne Führer verirrte man sich gewiß in diesem Gewirre enger Gassen, Gänge und kleiner Plätze zwischen Häusern, Mauern, Terrassen, Äckern und Gärten, denen hier und da Kanäle mit kleinen Wasserfällen Kühlung spenden oder die auch wohl durch wirkliche Dschungeln der außerordentlich üppigen Vegetation unterbrochen werden. Die Häuser erinnern an Kaschmir; oft ragt nach allen vier Seiten hin das Gebälk über die Mauern vor, um Veranden und einen Unterschlupf vor dem Regen zu bilden.

Meine Zelte wurden in einem offenen Hofraum vor dem unteren Tempelgebäude aufgeschlagen, das wegen der darin aufbewahrten heiligen Schriften Kandschur-lhakang heißt. Das erste, was ich tue, ist natürlich, in die theologische Bibliothek hineinzuschauen. Der Saal ist einfach und kann sich mit denen, die ich noch vor kurzem in Tibet gesehen hatte, nicht messen. In der Mitte des Altarrundes thront ein großes Tschorten, das »Kudung« genannt wird.

»Wessen Asche schließt dieses Tschorten ein?« frage ich einen Mönch.

»Die Asche des Großlamas Lotsava Rinpotsche, der vor zwei- oder dreihundert Jahren gelebt hat«, antwortet er.

Auf beiden Seiten stehen verschlossene Schränke, die auf meine Bitte geöffnet werden. Sie enthalten eine Menge kleiner Götterstatuen aus Ton. In zwei plumpen, massiven Schränken werden die Kandschur- und die Tandschurschriften aufbewahrt. Einige Bände der ersteren waren augenblicklich nicht da, weil Mönche sie in ihren Zellen lasen.

Bedeutender ist der weiter droben im Dorfe liegende Katsche-lhakang. Der Name bedeutet »der mohammedanische Göttersaal«.

»Weshalb heißt er so?« fragte ich einen meiner geistlichen Ciceroni.

»Weil ein bekehrter Mohammedaner dem Tempel gedient hat«, erwiderte er. Aber einer seiner Amtsbrüder fiel ein: »Nein, einfach deswegen, weil der Baumeister Mohammedaner gewesen ist.«

Letztere Angabe war die wahrscheinlichere, denn die ganze Architektur des Klosterhofes glich genau den Karawanserais in Jarkent; wie dort waren die zweistöckigen Galerien dem Hofe zugekehrt, in dessen Mitte ein dickstämmiger Apfelbaum seine Krone erhob. Derartige Höfe sind zwar in Tibet nichts Ungewöhnliches, aber hier war der mohammedanische Stil auffallender als sonst.

Eine Steintreppe führt zum Tempelsaal, wo ich unsere alten Freunde Schakia Toba, Tschenresi und Tsongkapa wieder erblicke. Einige neue Tanka hingen von der Decke herab, durch dessen großes Impluvium das Tageslicht hereinfiel und die Säulen des Saales vergoldete.

»Wo ist die Mönchszelle, die der europäische Lama seinerzeit bewohnt hat?« fragte ich Gatschen Lobsang Tarva, einen etwa 55 Jahre alten Mönch, der sehr liebenswürdig und freundlich war (Abb. 153).

153. Gatschen Lobsang Tarva. (S. 355.)

Skizze des Verfassers.

»Kommen Sie mit mir, Herr«, sagte er und führte mich auf das platte Dach. Von hier erstiegen wir eine Außentreppe, über die man in die Veranda vor einem kleinen Zimmer gelangte.

»Wer wohnt hier?« fragte ich.

»Lotsa Rinpotsche, ein Kanpo-Lama, der jetzt beim Taschi-Lama zu Besuch ist. Aber dies ist auch das Zimmer, in welchem seinerzeit ein Lama aus Europa gewohnt hat.«

Ein Lama aus Europa! Das klingt höchst unwahrscheinlich. Und doch ist es durchaus wahr. Ein wunderbar bezauberndes Menschenschicksal ist unauflöslich mit dem Kloster des Dorfes Kanam verknüpft. Eine wahre Geschichte, in welcher Hadschi Babas tollste Abenteuer mit einer übermenschlichen Geduld und mit den schönsten Proben einer Aufopferung der eigenen Persönlichkeit zum Besten der Wissenschaft vermischt sind. In der Zelle, auf deren Schwelle ich stand, brachte der ungarische Sprachforscher Alexander Csoma aus Körös in Siebenbürgen drei Jahre seines Lebens zu.

Seine Größe und sein Ruhm leben fort in den Werken, die er herausgegeben hat. Über seine Persönlichkeit und sein Leben ist jedoch wenig bekannt. Darin liegt der mystische Zauber, der seinen Namen umgibt. Einige wenige Briefe von ihm und über ihn gewähren einen Einblick in seine Gedanken und Pläne. In der Schilderung der einen oder andern Himalajareise aus jener Zeit huscht sein Bild nur flüchtig an uns vorüber. Es würde zu weit führen, alle jene Reisebeschreibungen wiederzugeben. Hier sei nur ein Beispiel angeführt. Während seiner vom April des Jahres 1827 bis in den Oktober hinein dauernden Reise besuchte Hauptmann C. Johnson das Dorf Kanam, und sagt darüber im » Journal of the Royal Geographical Society«, 1834, S. 56, unter anderm:

»In dieser Stadt gibt es einen Lamatempel und eine vortreffliche Bibliothek … Hier trafen wir Thoma da Coxas (!) an, einen ungarischen Reisenden, der dort weilte, um den Ursprung der Hunnen festzustellen. Er war in Ladak gewesen und hatte sich dort Sprachkenntnisse angeeignet, aber nachdem er dort Gegenstand des Argwohns geworden war, hatte er sich südwärts begeben und sich in der Bibliothek von Kanam begraben … Er war nicht sehr mitteilsam und lebte wie ein Eremit von einer Unterstützung, die ihm die Ostindische Kompanie bewilligt hatte.«

In seinem schon zitierten Buche »Die lamaische Hierarchie und Kirche«, (II, 286), schreibt Koeppen von Csoma: »der es sich zur Aufgabe des Lebens gemacht hatte, die Uigur, als die angeblichen Stammväter oder doch Stammgenossen seines Volkes, der Ungarn, aufzufinden und nachdem er sie mehrere Jahre lang in Persien, Afghanistan, Turkistan unter Strapazen und Entbehrungen aller Art vergebens gesucht, sie endlich mit Gewißheit in irgendeinem Winkel des verschlossenen Schneelandes zu entdecken hoffte. Ehe er aber dahin vorzudringen versuchte, beschloß er die tibetanische Sprache zu erlernen, und studierte dieselbe zuerst in Ladag, dann in Jangla, endlich seit 1827 in dem Kloster Kanum am Sadletsch unter der Leitung eines schriftkundigen Lamas, trotz Kälte und Mangel, mit so heroischer Energie, daß er sich endlich, der erste Europäer, zum Herrn derselben machte und zugleich eine umfassende Kenntnis der lamaitischen Literatur gewann.«

Über die Bedeutung der Arbeiten Czomas erhält man einen Begriff durch folgende Worte des gegenwärtigen amerikanischen Gesandten in Konstantinopel, des gründlichen und gelehrten Asienforschers W. W. Rockhill in » The Life of the Buddha«:

»Wer einen Blick wirft auf Alexander Csoma de Körös Analyse des tibetischen Kandschur, die im zwanzigsten Bande der › Asiatic Researches‹ herausgegeben worden ist, der muß sich über die erstaunliche Geduld und Ausdauer dieses Forschers wundern. Eine Vorstellung von dem Umfang der Forschungen, die in seiner Analyse des Dulva, der ungefähr den zehnten Teil des ganzen Kandschur ausmacht, verborgen liegen, kann man sich machen, wenn man erfährt, daß diese Abteilung mehr als viertausend Blätter umfaßt, bei denen auf jeder Seite sieben Reihen stehen und jede Reihe 22 Silben enthält.«

Werfen wir einen Blick auf den Lebenslauf dieses außerordentlichen Mannes. Ich folge hier der Darstellung in dem Buche des Dr. Th. Duka » Life and Works of Alexander Csoma de Körös. A Biography compiled chiefly from hitherto unpublished data« (London, 1885).

Körösi Csoma Sandor oder Alexander Csoma aus Körös wurde im Jahre 1784 geboren; er widmete sich in seiner Jugend eifrig dem Studium der orientalischen Sprachen, der Theologie, der Weltgeschichte und der Geographie. Als er 36 Jahre alt war, verließ er sein Land auf immer und trat die weite Reise an, die seinen Namen in der wissenschaftlichen Welt bekannt und berühmt machen sollte. Er durchwanderte die Balkanländer, fuhr nach Alexandria und schlug dann den Weg über Aleppo, Mossul, Bagdad, Kirmanschah und Hamadan nach Teheran ein. In der persischen Hauptstadt lebten damals keine andern Europäer als diejenigen, welche zu den Gesandtschaften gehörten. Hier genoß Csoma englische Gastfreundschaft, bis er im Frühling des Jahres 1821 in persischer Tracht Teheran verließ, um auf den uralten Karawanenstraßen nach Meschhed, Buchara, Balk, Kulm, Bamian und Kabul zu ziehen. Er ging fast immer zu Fuß; von Konstantinopel nach Buchara schlug er ungefähr dieselben Straßen ein, auf denen 42 Jahre später sein berühmter Landsmann Professor Herman Vámbéry reisen sollte. Es war eine Heldentat, die er ausführte. Damals war es schwieriger als heute, unversehrt durch jene Gegenden hindurchzugelangen. Csoma hat keine Zeile über seine Schicksale hinterlassen, aber aus Vámbérys meisterlichen Schilderungen konnte man sich nachträglich einen Begriff machen von den Mühseligkeiten und Gefahren, die Csoma ausgestanden haben muß. Im Jahr 1890 reiste ich auf denselben Wegen wie Csoma und ich kann mir die Entbehrungen, die dieser 70 Jahre vorher hat erdulden müssen, sehr gut vorstellen.

Csoma zog nach Lahore, Kaschmir und Leh weiter. Auf dem Rückweg aus Leh begegnete er im Juli 1822 Moorcroft, der zehn Jahre früher seine denkwürdige Reise nach dem Manasarovar gemacht hat. An Moorcroft gewann Csoma einen aufrichtigen Freund; er blieb ein halbes Jahr bei ihm und bekam von seinem Wohltäter sowohl Geld, wie Bücher und Empfehlungsschreiben. So erhielt Csoma durch Moorcrofts Vermittlung Gelegenheit, sich sechzehn Monate in dem Kloster Jangla in Sanskar aufzuhalten, wo er mit einem gelehrten Lama und einem Diener eine kleine, drei Quadratmeter große Zelle bewohnte und sich dort in das Studium der heiligen Schriften vertiefte. Er fand, daß die 320 Bände, die den Grundstock aller tibetischen Gelehrsamkeit und Religion bilden, eine Übersetzung eines indischen Sanskritoriginals sind. In bitterer Armut und unter großen Entbehrungen arbeitete er sich in diese neue Wissenswelt ein. Der Winter war eine harte Zeit, heizen ließ sich das kleine Zimmer nicht, und zur Beleuchtung hatte Csoma kein Geld. In einen Schafpelz gehüllt, saß er die ganzen Tage über seinen tibetischen Folianten, während draußen im Gebirge die Schneestürme heulten.

Im Jahre 1825 ging die indische Regierung auf sein Anerbieten ein, daß er auf ihre Kosten seine Forschungen fortsetzen wollte. Die englische Herrschaft hatte gerade begonnen, sich über Indien auszudehnen, und es war wichtig, die Sprachen und Religionen der Nachbarvölker kennen zu lernen. Die Regierung bot ihm für seine Tätigkeit monatlich 50 Rupien. Es war eine Riesenarbeit, die Csoma übernommen hatte. Er hatte gefunden, daß der Kandschur aus 98 Bänden bestand, die je zwei Fuß lang und acht Zoll breit waren und von denen jeder mehr als dreihundert Blätter enthielt. Der Tandschur hatte 224 Bände mit 76 409 Blättern im ganzen und war von dreitausend Personen übersetzt und geordnet worden!

Diese Jahre brachte Csoma teils in Sabathu in Kulu, teils zu Pukdal in Sanskar zu. Auf einer seiner Reisen kam er auch nach Kanam und erfuhr dort, daß die heiligen Schriften in dem Kloster des Dorfes aufbewahrt würden, wohin sie vor fünfzig Jahren aus Taschi-lunpo gebracht worden seien. Daher beschloß er, seine Studien in Kanam fortzusetzen, und erhielt dazu die Erlaubnis der Regierung auf drei Jahre.

Um diese Zeit bereiste Doktor Gerard, der sich um die Geographie des Himalaja so verdient gemacht hat, jene Gegenden und kam auch nach Kanam. In einem interessanten Briefe, der vom 21. Januar 1829 aus Sabathu datiert ist, erzählt Gerard, daß er den gelehrten Ungarn in dem kleinen romantischen Dorfe gesehen habe, wo er inmitten seiner Bücher, in der Tracht der Eingeborenen und gleich ihnen von Buttertee lebend, geweilt habe. Er habe unter Umständen, welche die meisten anderen zur Verzweiflung gebracht hätten, 40 000 tibetische Wörter gesammelt. Sein Lehrer und Gehilfe sei ein hochgebildeter, liebenswürdiger Lama namens Bande Sangs-RGyas PHun-Tsogs gewesen. Der Ungar erinnerte den englischen Doktor an die Philosophen des Altertums, denn gleich ihnen ging er ganz in seinen Forschungen auf und war blind und taub gegen alles, was in seiner Umgebung vor sich ging. Aber er freute sich auch über die ungeahnten Schätze, die er aus den Goldgruben des tibetischen Wissens zutage förderte und die dereinst das Erstaunen der gelehrten Welt erregen sollten. Er sprach jedoch die Befürchtung aus, daß die Regierung seine Arbeit nicht zu schätzen wissen werde; aber an dem Tage, an welchem er seine Grammatik und sein Lexikon abliefern könne, werde er der glücklichste Mensch auf Erden sein, denn dann habe er seine Dankesschuld abgetragen und könne zufrieden sterben.

Er lebte in Armut, denn die 50 Rupien monatlich waren das einzige, was er besaß. Die Hälfte davon zahlte er dem Lehrer, der Diener erhielt 4 Rupien, und die Wohnung kostete monatlich eine Rupie. 20 Rupien sollten also ausreichen, um ihm seinen Lebensunterhalt, seine Kleidung, sein Schreibmaterial und alles sonst noch Nötige zu verschaffen.

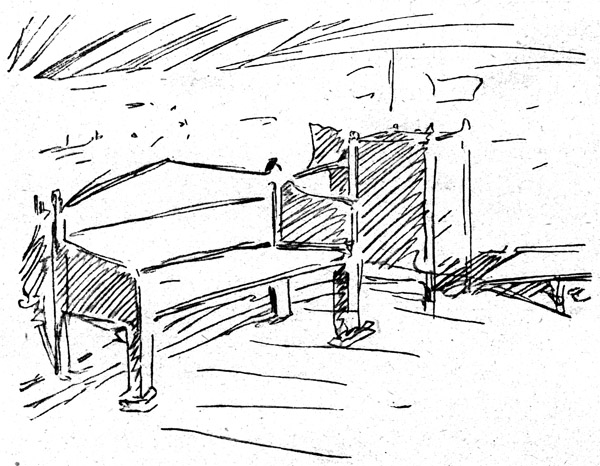

Gerard sagt: »Der Wohnsitz des Herrn Csoma befindet sich in dem obersten Teile des Dorfes Kanam, dessen absolute Höhe 9500 englische Fuß beträgt. Um ihn herum erheben sich die romantischen Häuser, in denen die Mönche wohnen, deren religiöse Zeremonien und frommen Beschwörungsgesänge eine so ganz besondere Verwandtschaft mit römischen Bräuchen haben. Weiter bergab liegt das Kloster, das die Enzyklopädien enthält … Herr Csoma zeigte mir einige Verbesserungen, die er in seiner Wohnung vorgenommen hatte; eine davon war ein offener Kamin, dessen Anlage ihm 12 Rupien gekostet hatte … Zwei Bauernbänke und zwei plumpe Stühle bilden das ganze Mobiliar seiner kleinen Wohnung.«

Trotz all seiner Armut bewahrte er einen unerschütterlichen Stolz und war nicht zu bewegen, auch nur das kleinste Geschenk von Gerard anzunehmen. Sogar die englischen Zeitungen, die dieser ihm schickte, verbat er sich. Reis, Zucker, Kleidungsstücke, alles schickte er zurück! Das einzige, was er auf Gerards dringende Bitte behielt, waren eine englische Bibel, die er in acht Tagen durchlas, ein lateinisches und ein griechisches Wörterbuch.

Die Armut hatte über ihn keine Macht. Er schien über alles Zeitliche erhaben zu sein. Mit einem Spottgeld hatte er jahrelang Vorderasien und Südasien durchstreift, und für einen Lakaienlohn legte er den Grund zu einer neuen Wissenschaft. Niemals ging er aus, wenn es nicht geschah, um neue Bände aus der Bibliothek zu holen; im Sommer trug er die groben Kleidungsstücke, die man in Kanam erhalten konnte, und im Winter hüllte er sich in seinen Schafpelz. Die Arbeit selbst war sein Leben. Er wollte eifrig und getreulich in die Tiefe tibetischen Wissens eindringen, das Resultat dann der Regierung in Kalkutta überliefern, hierauf seine Forschungen in Lhasa fortsetzen und schließlich in die Mongolei ziehen. Schließlich wollte er die Urheimat der Magyaren in Asien aufspüren. Aber der Mensch denkt, Gott lenkt!

In Kalkutta war die Nachricht angelangt, daß Moorcroft bei Andchoi in Buchara gestorben sei. Man hatte die Absicht, Csoma dorthinzusenden, damit er die Papiere des Verstorbenen in Sicherheit bringe; aber der Plan ist nie zur Ausführung gelangt. Die Asiatische Gesellschaft in Kalkutta setzte ihrerseits 50 Rupien monatlich zum Unterhalte Csomas aus, aber er fühlte sich durch die Formulierung des freigebigen Angebotes verletzt und lehnte es ab.

Am Ende des Jahres 1830 nahm er Abschied von Kanam, wo er über drei Jahre zugebracht hatte, und von seinem Lehrer, dem guten Bande Sangs-RGyas PHun-Tsogs, und begab sich nach Kalkutta, wo er mehrere Jahre hindurch Bibliothekar der Asiatischen Gesellschaft war und zugleich den Druck seiner großen Quartbände, der Grammatik und des Wörterbuches, überwachte. Hier verfaßte er auch eine Reihe gelehrter Abhandlungen; unter andern: übersetzte er auf Rechnung der Missionare Teile der Bibel ins Tibetische.

Seine spartanische Lebensweise änderte er auch nicht in der Hauptstadt. Am Gesellschaftsleben nahm er nicht teil. Man sah ihn nie auf der Straße. Schweigsam wie ein Brahmine ordnete er die tibetischen Schriften der Bibliothek und vergrub sich auf seinem Zimmer, wo er wie ein Einsiedler und Menschenfeind hauste, in seine eigenen Schriften. Dennoch hatte er einige Vertraute, ein paar Freunde, die ihn öfter besuchten. Die großen Himalajaforscher haben mit Csoma in Berührung gestanden, Moorcroft, Gerard, Wilson, Prinsep, Hodgson, Campbell und andere. Der wortkarge, wunderliche Forscher konnte heiter und gesprächig werden, wenn jemand mit freundlichem Interesse von Ungarn sprach.

Als er 58 Jahre alt war, beschloß Csoma, nach Lhasa und Zentralasien zu ziehen. In Lhasa würde, er die Blüte tibetischer Gelehrsamkeit und in Zentralasien die Urheimat der Magyaren finden. Zehn Jahre wollte er dem Orient noch opfern, ehe er wieder in seine Heimat zurückkehrte. Wahrscheinlich vom Hugli aus erst zu Boot und dann durch die Fiebergegenden im Süden des Himalaja zu Fuß reisend, langte er am 24. März 1842 in Dardschiling zwischen den kühlen Bergen an, die ihn vom Ziele seiner Sehnsucht trennten.

Hier traf er Dr. Campbell, der sich später bewundernd über Csomas Gelehrsamkeit und verwundert über das seltsame Gemisch von Stolz und Demut, das den Grundzug seines Charakters bildete, ausgesprochen hat. Er kannte eine Reihe Sprachen, sagte Campbell, und beherrschte noch mehr: Hebräisch, Arabisch, Sanskrit, Pushtu, Griechisch, Lateinisch, Kroatisch, Deutsch, Englisch, Türkisch, Persisch, Französisch, Russisch, Tibetisch, Hindustani, Mahratta und Bengali, und von jeder Sprache hatte er ein Wörterbuch bei sich. Zweiundzwanzig Jahre hatte er auf Reisen zugebracht, also längere Zeit als irgendein europäischer Wanderer nach Marco Polo. Ein Beamter im Dienste des Radschah von Sikkim war verblüfft über seine tibetischen und lamaistischen Kenntnisse; ein Europäer, der die Sprachen und die Literatur gründlicher kannte als irgendein Kanpo-lama oder Rinpotsche!

Dr. Campbell erkannte Csomas Wert, war gern mit ihm zusammen und besuchte ihn oft. Er fand ihn in einem erbärmlichen Loche, zwischen vier Bücherkisten auf einer Matte sitzend. In diesem Raume, der nicht besser war wie ein Verschlag, arbeitete Csoma, verzehrte seine einfachen, aus Tee und Reis bestehenden Mahlzeiten und schlief in seinem grobgewebten blauen Gewande. Und in diesem Verschlage fand Campbell ihn am 6. April fieberkrank vor und versuchte ihn vergeblich zum Einnehmen eines fieberstillenden Mittels zu überreden. Am 7. ging es Csoma besser, und er sprach lebhaft und voller Interesse. »Was würden Hodgson, Turner und einige Philosophen Europas nicht darum geben, an meiner Stelle zu sein, wenn ich nach Lhasa komme!« rief er mehrmals aus. Mit Stolz erzählte er von seinen weiten Reisen und den Jahren der Einsamkeit an der Grenze Tibets und freute sich über das Aufsehen, das seine literarischen Entdeckungen unter den Gelehrten Europas gemacht hatten.

Mit beinahe religiöser Ehrfurcht lauschte Campbell seinen Reden und glaubte zu bemerken, daß Csoma wollte, daß kein einziges seiner Worte der Aufmerksamkeit des Engländers entgehe und keine Silbe davon der Vergessenheit anheimfalle. Denn nun sprach er von der Urheimat des ungarischen Volkes in Asien, von den Hunnen und Ujguren und von dem Schlüssel des dunklen Rätsels, der in Lhasa und in Kham im äußersten Osten Tibets verborgen liege.

Am 9. April lag der unermüdliche Pilger wieder in heftigem Fieber. Seine Gesichtsfarbe war gelb, seine Wangen waren eingesunken, und seine Gedanken wanderten auf nebelumflorten Pfaden, wo sie vergeblich nach der Urheimat der Magyaren umhertasteten. Jetzt gelang es dem Arzt, ihn zum Einnehmen des Arzneimittels zu bewegen. Es war zu spät! Am Abend des 10. versank Csoma in einen lethargischen Schlaf und am folgenden Morgen in der Frühe hatte er auf immer aufgehört, nach den offenen Hochebenen zu suchen, wo einstmals die Vorfahren der Magyaren auf wilden Pferden umhergeritten waren.

Am 12. April wurde der tote Held und Märtyrer zu Grabe geleitet; Campbell sprach das Hebet beim Hinablassen des Sarges; alle Engländer, die in Dardschiling anwesend waren, hatten sich zur Beerdigung eingefunden. Auf dem Grabe ließ die Asiatische Gesellschaft ein Denkmal errichten, auf dessen Tafel wir unter anderm folgende Worte lesen:

– – – und nach Jahren der Entbehrung, wie sie selten durchlebt worden sind, und geduldigem Arbeiten im Dienste der Wissenschaft verfaßte er eine Grammatik und ein Wörterbuch der tibetischen Sprache, seine besten Denkmale.

Auf seinem Wege nach Lhasa, wo er seine Forschungen wieder aufnehmen wollte, starb er hier am 11. April 1842.

Requiescat in Pace!

Die Jahre seines Alters hatte Csoma tibetischen Studien geopfert, und auch sein Leben hat er ihnen geschenkt. Tragisch ist das Schicksal, das ihn traf, das Schicksal, gerade in dem Augenblick sterben zu müssen, als er im Begriffe stand, zum ersten Male die Grenze des Gelobten Landes, des verbotenen Landes der heiligen Bücher, zu überschreiten. Auf meinem Wege aus Tibet, wo ich mehr als zwei Jahre zugebracht hatte, war ich nun an dein Punkte angelangt, der in umgekehrter Richtung Csomas fernster gewesen war. Mit den Gefühlen eines Pilgers betrat ich die Gassen und Abhänge, auf denen Csomas einsame Schritte zwischen der Bibliothek und seiner Mönchszelle hoch droben im Dorfe hin und her gewandert waren. Ich hegte eine flüchtige Hoffnung, irgendein Andenken von seinem Verweilen hier am Orte zu finden, obwohl seit jener Zeit schon 78 Jahre vergangen waren.

Daher wandte ich mich an Gatschen Lobsang Tarva, den Stellvertreter des Oberlamas von Kanam. Ich habe schon erzählt, daß er mich nach dem kleinen Zimmer in der oberen Klosterstadt führte.

»Wissen Sie nichts über jenen Lama-Sahib«, fragte ich ihn.

»Nein, gar nichts. Aber Jangpur, ein zweiundachtzigjähriger Greis, ist Kanams ältester Einwohner; er kann Ihnen vielleicht allerlei mitteilen.«

»Lassen Sie ihn sofort hierherkommen!«

Ein Bote wurde hingeschickt, und nach einer Weile hatten wir den alten Jangpur bei uns (Abb. 154).

154. Jangpur, der älteste Mann in Kanam. (S. 362.)

Skizze des Verfassers.

»Erinnert ihr euch noch des Lama-Sahib, der hier gewohnt hat«, fragte ich ihn.

»Nein, Herr; ich war ein Kind, als er Kanam verließ. Aber ich weiß noch sehr wohl, daß mein Vater von ihm erzählte und uns sagte, daß er einige Jahre im Kloster gewohnt habe, ebenso gekleidet gewesen sei wie unsere eigenen Lamas und von ihnen wie ein Klosterbruder betrachtet worden sei.«

»Erinnert ihr euch seines Namens, Jangpur?«

»Ja, er hieß Ganderbek«, antwortete der Greis, ohne sich einen Augenblick zu besinnen. Abends schrieb ich in mein Tagebuch: »Dieser Name Ganderbek kann offenbar nichts anderes sein als Iskender Bek, der Name, unter welchem Alexander der Große in Westasien bekannt ist, umsomehr als Csoma mit Vornamen Alexander hieß.« Nun finde ich, daß Moorcroft ein Empfehlungsschreiben aus Kaschmir, das im Jahre 1823 geschrieben worden ist, mit folgenden Worten beginnt: » The object of this address is to bespeak your good offices for Mr. Alexander Csoma, or Sekunder Bek, of Transsylvania, whom I now take the liberty to introduce.« Alexander, Sekunder, Iskender, Iskander, Gander, Iskender Bek war sicherlich Csomas » nom de guerre« in Asien.

»Womit beschäftigte sich denn jener Ganderbek?«

»Das weiß ich nicht; aber ich erinnere mich aus meiner Kindheit, daß alle gut von ihm sprachen und daß er sich der größten Achtung erfreute.«

»Weiß man sicher, daß er gerade dieses kleine Haus bewohnt hat?«

»Ja, das ist ganz sicher; schon seit meiner Kinderzeit hat es so geheißen. Vor zehn Jahren war das Haus baufällig, und das Gebälk wurde fester zusammengefügt, aber genau ebenso, wie es vorher gewesen war.«

Auf die Veranda gehen eine niedrige Tür und ein kleines Fenster, beide mit rotangestrichenen Rahmen, während die Wand im übrigen weiß ist (Abb. 156). Die inneren Mauern bestehen aus kürzlich weißgetünchten Steinen; daher sucht man vergeblich nach irgendwelchen an die Wand geschriebenen Aufzeichnungen oder dort eingeritzten Worten. An der Längswand der Tür und dem Fenster gegenüber stehen eine hölzerne Bank und ein kleiner Schrank, beide europäischer, nicht asiatischer Form und plump gearbeitet (Abb. 155). Jangpur behauptete, sie hätten Ganderbek gehört. Dazu kam noch eine einfache Holzpritsche. Schmale Balken trugen die Decke, der Fußboden bestand aus dickeren Bohlen. Das Ganze stimmt genau mit Gerards Beschreibung überein: » Two rustik benches and a couple of rüder chairs are all the furniture in his small abode.« Nur fehlten jetzt die Stühle. Die Lage des Hauses im Dorfe und zu dem Kandschur-lhakang paßt genau zu dem Berichte Gerards.

156. Csomas Haus in Kanam. (S. 363.) Skizzen des Verfassers.

155. Csomas Klosterzelle. (S. 363.)

Eine der schönsten Landschaften der Erde entrollte sich den Blicken des einsamen Forschers, wenn er auf seine Veranda hinaustrat. Tief drunten im Talgrund schlängelt sich der Satledsch schmal und wild zwischen schroffen Bergkulissen hin (Abb. 157, 158), und im Hintergrund erheben sich die scharfgezeichneten Pyramiden der Kailasgipfel. An einigen Abhängen sieht man dunkelgrüne Flecke, Nadelholzwald. Wie oft wird Csoma diese Berge und Täler in jenen Jahren der Einsamkeit betrachtet haben! Ich konnte mich an ihnen nicht satt sehen, sie erschienen mir wie der Erinnerung gewidmete Denkmale.

157. Blick auf das Satledschtal bei Kanam. (S. 363.)

158. Schlucht im Satledschtal. (S. 363.)

Aber die Stunden verrannen; es wurde Zeit, zu den Zelten hinunterzugehen. Auf der Hälfte des Weges angelangt, schauten wir schnell noch in einen dritten kleinen Tempel hinein, den Tarbaling-lhakang, der vor fünf Jahren neu abgeputzt ist und nun in frischen grellen Farben glänzt. Die alten Götter behaupten ihren Platz; Tschamba sitzt, drei Meter hoch, da, mit herabhängenden Beinen und einem kronenähnlichen Diadem auf dem Kopfe. Die Mönche unterschieden sich von ihren Brüdern in Tibet dadurch, daß sie kleine gelbe Mützen trugen und einen Bart hatten. Junge barhäuptige Nonnen trugen Wasser ins Kloster hinauf. 20 Mönche und 23 Nonnen, die zu der gelben Sekte gehören, sollen in Kanam als Tempelhüter beschäftigt sein.

Ich hatte genug gesehen und hätte auch nicht mehr sehen können, denn die Dämmerung verdichtete sich, und gerade als ich mich anschickte, den Weg bergab fortzusetzen, rief das Muschelhorn die Mönche zum Abendgottesdienste und mit klarer, lauter Stimme und in singendem Tone rief ein Lama vom Dache des Tarbaling herab » Om mani padme hum«. Die heiligen sechs Silben erklangen volltönend wie der Ruf zum Gebete, den der Muezzin von der Plattform des Minarets erschallen läßt, wenn die Sonne untergeht. Die Hunde bellten in den Gehöften, und die Grillen hielten ein ununterbrochenes, schrilles Konzert in den Dickichten. Aber durch alles hindurch und über allem hörte man das Rauschen des großen Flusses vom Tale herauf.

Als ich die Zelte erreichte, kam mir Kleinpuppy freudig kläffend entgegen, um mich zu begrüßen. Warum aber kam Takkar nicht? Er lag nicht auf seinem gewöhnlichen Wächterplatze zwischen den Zellen. Zwei meiner Leute begaben sich auf die Suche, streiften Wege und Stege in der Nachbarschaft ab, riefen seinen Namen und lockten ihn mit schrillen Pfiffen. Aber er hörte uns nicht mehr, und er kam nie wieder! Er war umgekehrt, um nach Poo zurückzulaufen.