|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein halbes Jahr ist über das öde Tibet hingegangen, seitdem wir aus Ladak aufgebrochen sind. Jetzt ist unser Lager 439 am Ufer des Flusses Sumdang-tsangpo aufgeschlagen, eines Flusses, dessen Quellen ihren Saft aus dem Transhimalaja saugen und der sein süßes Wasser mit den salzigen Wellen des Nganglaring-tso vermischt. Während der letzten Tage sind wir zwischen den Felsen am Südufer dieses Sees, von dessen Existenz die Punditen erzählen gehört, entlang geritten. Aber die blaue Wasserfläche, die rosigen, unregelmäßigen Ufer und die felsigen Inseln, deren Scheitel sich aus dem salzigen See erheben, hatte noch niemals ein weißer Mann erblickt.

Es ist Mittsommer! Ich schreibe den 26. Juni 1908 in mein Tagebuch ein. Jahrelange Abenteuer liegen hinter mir, nur der Rückzug steht noch bevor. Ich habe vier Ladaki und einen Tibeter, den prächtigen Lobsang, bei mir, nebst zwei Yakbesitzern und Führern, die mich durch Rundor-tschangma nach Selipuk geleitet haben. Abdul Kerim und seine Gefährten sind noch immer nicht zu uns gestoßen, und wir haben uns darauf gefaßt gemacht, daß wir sie wohl nie wieder sehen werden.

Im Laufe des Tages ist ein heftiger Wind über die Gegend hingezogen und leichter Regen gefallen. Die Jahreszeit des Südwestmonsun ist in diesen hohen fernen Gegenden noch nicht da, und der Sumdang-tsangpo führte nur 2,5 Kubikmeter Wasser in der Sekunde, trat aber doch infolge seiner Breite und Tiefe als leidlich großer Fluß auf. Am linken Ufer floß das Wasser klar und rein dahin, am rechten aber trübe und weißlich, als ob man Milch hineingegossen habe. Wahrscheinlich hatten Wildgänse oder Möwen an irgendeiner Stelle oberhalb des Lagers den Grund aufgewühlt. Wenn die Sonne unterging, saßen die Möwen zu Hunderten in nachdenklicher Stellung auf einer Schlammbank und glänzten von fern wie kreideweiße Perlenketten.

Fern von allen Meeren der Erde und höher über dem Weltmeer als irgendein anderes Land auf Erden, ist das innere Tibet eine dürre, unfruchtbare Hochgebirgswüste. Man sehnt sich immer nach Wasser und lagert gern an den Ufern bläulicher Seen oder rauschender Flüsse. Ein solches Lager hatten wir jetzt. Im Norden dehnte sich die meerblaue Fläche des großen Sees aus, und einen Schritt von meinem Zelte strömte ein Fluß. Doch der Sumdang-tsangpo rauschte nicht und wußte den scharf abgeschnittenen, mit Gras bestandenen Ufern, die sich kaum merklich über die Wasserfläche erhoben, keine Erinnerungen aus seiner Heimat im Transhimalaja zu erzählen.

Vor meinem Zelteingang ist eine Filzdecke über zwei fest in den Boden eingerammten senkrechten Stangen ausgespannt. So kann ich mit gekreuzten Beinen wie in einer schattigen Veranda im Freien sitzen und den Zeichenstift oder die Feder über das Papier hingleiten lassen. Wenn es zum Arbeiten zu dunkel und zum Lichtanzünden noch zu früh ist, bleibe ich noch draußen, rauche meine Pfeife und schaue mir an, wie die Herolde der Nacht den fliehenden Tag über die westlichen Berge fortjagen. Ich sehne mich heim. Zwei Jahre lang habe ich keinen Europäer gesehen. Die Einsamkeit ist schön, aber schließlich wird man auch ihrer überdrüssig und sehnt sich nach Menschen seiner eigenen Rasse. Wenn dann der letzte helle Schein erloschen ist und Dunkelheit herrscht, dauert es noch drei Stunden, bevor die Nacht kommt und meinem Sehnen ein Ende macht.

Mit seltsamer Wehmut gedenke ich jener endlos langen Abende, an denen nur das Ticken der Chronometer verriet, daß die Zeit verging. Hätte ich nur Bücher zum Lesen gehabt! Aber meine Lasttiere waren zusammengebrochen, und die Büchersammlung hatte sich, ein Band nach dem andern, längst in alle vier Winde zerstreut. Nur die Bibel, das schwedische Gesangbuch und Frödings Gedichte waren mir geblieben. Das Alte Testament half mir über viele einsame Stunden hinweg. Schließlich war meine Lage so kritisch geworden, daß auch Fröding zu dem entbehrlichen Ballast gezählt werden mußte. Die Blätter, die ich auswendig gelernt hatte, wurden ausgerissen, aber bei einigen gelang es mir nicht, den Inhalt im Gedächtnisse zu behalten.

Lobsang und Kutus, meine Lehrer in der tibetischen Sprache, leisteten mir jeden Abend eine Stunde Gesellschaft; nach ihrem Fortgehen trug ich die erlernten Wörter in ein Wörterbuch ein. Dann kommt wohl Kleinpuppy ins Zelt hinein, das schwarze Hündchen, das, im Schejoktale geboren, die Riesen des Kara-korum zu Gevattern hat und bei dreißig Grad Kälte im Taufbecken seinen Namen erhielt, und spielt eine Weile mit mir. Gulam trägt ein sehr einfaches Abendessen auf, Schaffleisch, immerfort Schaffleisch. Ich hatte nachgerade einen gründlichen Widerwillen gegen dieses Gericht und hielt mich an das Brot. Um neun Uhr lese ich die meteorologischen Instrumente ab, und eine Weile später stopft mich Gulam in meine Pelzhüllen hinein und macht das Zelt gut zu; dann kommt die gesegnete Nacht mit ihrer Ruhe und ihrem Vergessen.

In dieser Nacht war es für die Jahreszeit kühl, 3,9 Grad unter Null. So hat man es im Hochsommer am Nganglaring-tso in 4748 Meter Höhe! Bei Tage kann die Temperatur im Schatten bis auf 15 Grad über Null steigen. Dann ist es bei Windstille und klarem Himmel glühend heiß. Doch kaum ist die Sonne untergegangen, so streicht auch schon der kalte Atem der Nacht über die Stirn der Erde hin.

In aller Morgenfrühe machte ein Rudel Wölfe schrecklichen Lärm um das Lager herum. Sie klagten uns des Mordes an und wollten ein Junges wiederhaben, das Lobsang gefangen und unserm großen Wachthunde Takkar zum Abendessen gegeben hatte. Vier ausgewachsene und ebensoviele junge Wölfe streiften auch am andern Ufer umher, wo zwei berittene Tibeter die jungen zu erlegen versuchten. Wir hatten schon früher Wölfe in der Gegend gesehen. Sie sind hier sehr häufig und infolge ihrer Freßgier eine Geißel der Herden. Jeder, der einen Wolf erlegt, erhält »Schanglung«, Wolfslohn, von den Nomaden, welche das Untier geschädigt hat. In einem Lager erhält er eine Schale Tsamba, in einem andern eine Silbermünze, ja vielleicht auch eine Ziege oder ein Schaf. Jedenfalls verdient er gut dabei.

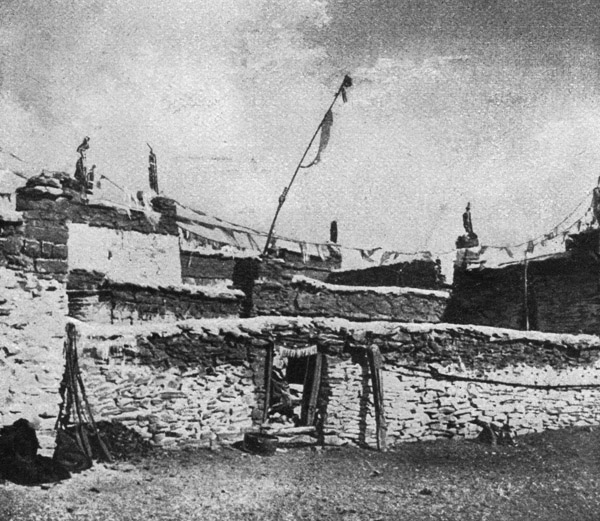

Ich sitze zu Pferd, meine Leute gehen zu Fuß und treiben unsere letzten Lasttiere über die spärlich mit Gras bewachsene Steppe, die uns noch von dem Kloster Selipuk trennt. Wir sehen es in der Ferne vor uns liegen. Man könnte sich versucht fühlen, es für ein seltsames Schiff mit Masten, Takelwerk, Tauen und Wimpeln, ja für ein an einem Festtag flaggendes Drachenschiff zu halten.

Ein ganzes Dorf schwarzer Zelte ist auf der Ebene entstanden. Drei weiße Zelte kündigen irgendeinen Häuptling an. Bald erfuhren wir auch, daß der Besitzer des ganzen Dorfes der Häuptling des Gebietes Tschoktschu war, welches im Westen des Dangra-jum-tso liegt. Schon am Schovo-tso hatten wir seine Karawane westwärts ziehen sehen, und wir wußten, daß er sich mit seiner Familie und seinem Gesinde auf der Wallfahrt nach dem Kang-rinpotsche befand. Zwischen seinem Lager und dem Klosterhügel strömt der Sumdang-tsangpo. Wir lagerten am linken Ufer, am Fuße des Klosterhügels (Abb. 64, 65).

64 u. 65. Auf dem Weg nach Kloster Selipuk. (S. 69.)

Unsere Lage war recht beunruhigend. Wir kamen wie sechs zerlumpte Kerle an, niemand wußte woher. Ich war wie ein Tibeter gekleidet, obgleich ich jetzt nicht die geringste Veranlassung mehr hatte, mein Inkognito zu bewahren. Ich trug den tibetischen Anzug aus dem einfachen Grunde, weil ich keinen andern hatte. Wie würde das Kloster, oder vielmehr seine Mönche, die aller Wahrscheinlichkeit nach niemals einen Europäer gesehen hatten, uns behandeln? Alle hatten von dem Heereszuge Younghusbands nach Lhasa gehört und wußten, daß die weißen Eindringlinge die Tibeter wie Rebhühner niedergeschossen hatten. Und nun kam hier einer dieser weißen Höllengeister! Was würde der Häuptling von Tschoktschu sagen, der hier in seinem Zeltlager von einer bis an die Zähne bewaffneten Geleitsmannschaft umgeben war? Ich hätte um Selipuk herumgehen können, wenn ich ängstlich gewesen wäre, aber das war ich nie. Wir schlugen unser Lager 440 mitten zwischen dem Tschoktschuhäuptling und dem Klosterprior am Ufer des Sumdang-tsangpo auf.

Kaum waren wir mit den Zelten fertig, so erschien auch schon der Gova des Ortes (Abb. 66), den zehn Männer begleiteten. Sie nahmen unaufgefordert unter meinem Filzdach Platz und lärmten tapfer darauf los, indem sie verzweifelte Versuche machten, mein Vaterland zu ergründen; Indien, Turkestan oder Ladak? Ein weißer Mann in tibetischem Gewand? Daraus konnte kein Mensch klug werden.

66. Der Gova von Selipuk. (S. 70.)

Zeichnung des Verfassers.

»Fragt mich nur, Kerle, so sollt ihr Bescheid erhalten«, rief ich ihnen zu.

»Was für ein Landsmann sind Sie?« fragte man von mehreren Seiten zugleich.

»Peling« (Europäer).

»Woher kommen Sie?«

»Aus Indien und Ladak, aber ich bin in Schigatse gewesen; vom Dangra-jum-tso, aber ich habe den heiligen See umwandert; von Osten, aber ich bin auch im Westen gewesen; von Norden, aber ich bin durch ganz Südtibet gezogen. Meine Hauptkarawane hat sich verirrt. Schafft sie mir wieder!«

Sie versuchten es kaum, eine so verzwickte Antwort zu begreifen. Indessen verstanden sie doch so viel davon, daß wir jetzt von Osten her anlangten und zwei junge Führer hatten, die zugleich die Besitzer unserer Lastyaks waren. Diese sollten jetzt nach dem Schovo-tso zurückkehren, und dann standen wir wieder ohne Beförderungsmittel da.

»Wir sind auf dem Wege nach Toktschen«, sagte ich. Von Saka-dsong an haben die tibetischen Häuptlinge mir Lastyaks und Führer gestellt. Jetzt seid ihr an der Reihe, eure Pflicht gegen fremde Gäste zu erfüllen.«

»Wir wissen von keinen solchen Pflichten«, erwiderte der Gova. »Selipuk gehört nicht zu den Orten, welche Reisenden Yaks liefern. Diejenigen, welche nach Rudok oder nach den Goldgruben in Tok-dschalung ziehen, wechseln ihre Yaks in Jumba-matsen.«

»Jumba-matsen liegt nicht auf dem Wege nach Toktschen. Hier in Selipuk muß ich neue Tiere mieten.«

»Wenn wir dazu Befehle aus Lhasa erhalten hätten, würden wir Ihnen gern gefällig sein. Aber Sie haben nicht einmal einen Paß, und wir wissen gar nicht, ob Sie zum Umherreisen in unserm Lande berechtigt sind.«

»Ich kann Ihnen versichern, daß ich gar keine Berechtigung dazu habe. Aber ich bin nun einmal hier und wünsche von hier fort. Gebt mir Yaks, und ihr werdet mich sofort los.«

»Lassen Sie sich von Ihren Führern vom Schovo-tso dahin geleiten, wohin es Ihnen zu ziehen beliebt.«

So wurde hin und her geredet, aber nichts abgemacht. Unsere Burschen vom Schovo-tso wollten mich nicht weiter begleiten; ihr Goya hatte ihnen befohlen, mich nur nach Selipuk zu bringen. In der Gegend Jumba-matsen war ich schon gewesen. Nun mußte ich den Transhimalaja zum achten Male überschreiten. Direkt nach Toktschen und dann längs des Satledsch nach Indien! Auf ein anderes Programm würde ich mich nicht einlassen. Ein paar Tage konnten wir immerhin in Selipuk bleiben. Unterdessen geschah vielleicht etwas Vorteilhaftes. Abdul Kerim, der Spitzbube, der die Reisekasse hatte, konnte sich wieder einstellen. Keiner hatte von ihm und seiner Karawane gehört. Ihr Verschwinden erschien mir unerklärlich. Wenn ich die Miete für die letzten Yaks bezahlt habe, bleiben mir gerade noch zehn Rupien. Dann würde mich die Not zwingen, ein Pferd gegen zwei Schafe, eine Yaklast gegen einen Sack Tsamba zu vertauschen. Zwei goldene Uhren besaß ich noch, welche Häuptlinge, die mir wichtige Dienste geleistet, als Geschenk erhalten sollten. Wer lebte hier in Tibet in den Verhältnissen, daß er sich eine goldene Uhr kaufen konnte? Ich selber hatte beide mit je zweihundert Mark bezahlt. Jetzt konnte ich sie für ein Butterbrot verkaufen. Niemals war ich in Tibet in einer solchen Klemme gewesen, arm wie ein Pilger!

Doch halt, hier war ja ein reicher Mann, der Gouverneur von Tschoktschu! Tibets Götter schienen ihn mir zur Rettung gesandt zu haben. Mit ihm mußte ich es versuchen. Lobsang und Kutus begaben sich als außerordentliche Gesandtschaft nach seinem Zelte, eigentlich, um zu sehen, wie er sich in der Nähe betrachtet ausnahm, aber auch, um höflich anzufragen, ob er etwas Eßbares zu verkaufen habe. Der Häuptling machte tiefen Eindruck auf meine Leute. Er war reich und vornehm, das konnte man ihm ansehen. Er treibe keinen Handel mit Eßwaren, hatte er ihnen gesagt, aber ein Stück Zucker könnten wir erhalten, und den nächsten Tag werde er uns besuchen und sich ansehen, wie wir lebten.

Zugleich spionierte Kuntschuk im Kloster, wo er den »Kanpo-Lama« aufsuchte, der Prior in Selipuk und obendrein »Pun« oder Landeshauptmann der umliegenden Gegend ist. Dieser hatte sich sehr vorsichtig geäußert, aber er würde mir, wenn ich gut bezahlte, vielleicht Tsamba verkaufen.

Der Tag ging zu Ende, ohne daß unsere Lage sich aufhellte. Zwischen den Zelten des Häuptlings von Tschoktschu wanderten Tibeter hin und wieder, und draußen auf der Steppe weideten seine Yaks, seine Schafe und seine Pferde in Herden. Mit mir verglichen war er ein Krösus. Und doch saßen Bettler vor meinem Zelte, und ich konnte ihnen nichts geben!

In jedem Lager und auf jeder Paßhöhe pflegte ich ein den ganzen Horizont umfassendes Panorama zu zeichnen. So auch hier in Selipuk am Morgen des 28. Juni. Sobald das Bild fertig ist, wird ein des Weges kundiger Tibeter aufgefordert, mir das Material zum Texte zu liefern.

»Dort«, sagte er, nach N 30º W zeigend, »geht der Weg über den Sigge-la nach Jumba-matsen, das zwei Tagereisen von hier liegt. Die Berge, welche Sie im Südwesten sehen, sind das Gebirge Lavargangri (ein Teil des Transhimalaja); zwischen jenen Bergen sind die Quellen des Lavar-tsangpo, der sich in den westlichen Teil des Nganglaring-tso ergießt. Und der Sumdang-tsangpo hat seine Quellen dicht beim Sumdang-la, der von hier aus südwärts liegt.« Und er zeigt mir auch die Pässe Ojar-la und Gäbji-la, die beide zum Transhimalaja gehören.

Während wir uns noch mit der Orientierung beschäftigten, konnte ich sehen, daß der Häuptling von Tschoktschu die Vorbereitungen zu seinem versprochenen Besuche traf. Prächtige weiße Maulesel und kleine feiste Pferde wurden vor sein Zelt geführt und dort gesattelt. Die Entfernung betrug kaum zweihundert Meter, aber wir hatten den Fluß zwischen uns, und er wollte mir auch wohl mit pomphaftem Auftreten und einem zahlreichen Gefolge imponieren. Einen hübschen Anblick gewährte die wilde Schar, als sie in starkem Trab ans Ufer sprengte und mit Getöse und Geplätscher über den Fluß setzte. Der Häuptling und seine Brüder (Abb. 67–69) hatten Pantherfelle als Satteldecken, und die Holzrahmen ihrer Sättel waren mit glänzend gelben Metallknöpfen und Platten beschlagen. Sie selber trugen kirschrote Mäntel mit langen aufgekrempten Ärmeln, niedrige Lederstiefel von mongolischem Schnitt, um den Leib Gürtel und an der linken Seite ein wertvolles Gehänge mit Dolchen und Feuerstahl an goldenen und silbernen Ketten. Der Säbel steckte quer im Gürtel, und seine silberbeschlagene Scheide war reich mit Türkisen und unechten Korallen besetzt.

67. Der Häuptling Sonam Ngurbu (links) und einer seiner Brüder (S. 73).

Dahinter die Frauen und einige Diener.

68. Sonam Ngurbu. (S. 73.)

69. Sonam Ngurbus Bruder. (S. 73.)

Mein durch viele Stürme arg mitgenommenes Zelt bildete eine allzu geringe Freistatt für so vornehme Gäste. Durch seine unzähligen Löcher drangen die Sonne, der Wind und der Regen abwechselnd hinein, und der Pun von Tschoktschu und seine beiden jüngeren Brüder sahen einander lächelnd an, als sie auf einer zerlumpten Filzdecke, die ihnen hingebreitet wurde, Platz nahmen. Ich selbst saß mit gekreuzten Beinen auf meinem Bette, das ebenfalls am Boden ausgebreitet war. Das Mobiliar war in demselben Stile wie alles übrige. Meine Kisten und meine europäischen Sachen waren zerbrochen, und meine Habseligkeiten lagen, in Säcke verstaut, da. Die Augen der Gäste musterten dieses sonderbare Interieur; nie hätten sie sich das Zelt eines Sahib so einfach gedacht. Sie besahen sich auch meinen Anzug, wollten mich aber nicht gleich deswegen fragen. In der Zelttür wimmelte es von zottigen Tibeterköpfen und sonnverbrannten, wetterharten und schelmischen Gesichtern.

Sonam Ngurbu, der Häuptling von Tschoktschu, war ein Vierziger, untersetzt, aber kräftig gebaut, energisch, aber doch blöde, dreist und neugierig, aber trotzdem zurückhaltend und höflich. Er gehört zu den Gestalten im Schneelande, die ich nicht vergessen kann. Noch sehe ich ihn vor mir, wie er mit gekreuzten Beinen in meinem Zelte sitzt, den Kopf entblößt und mit einer wirklichen Löwenmähne schwarzen, dichten und ganz gewiß sehr inhaltreichen Haares.

Sonam Ngurbu sprach nicht viel. Seine Fragen waren kurz und klar, und nach der Antwort saß er schweigend da, wie um mit seinen Begriffen ins Reine zu kommen.

Nach einer Weile kam die gewöhnliche Frage: »Haben Sie etwas zu verkaufen?«

Ei freilich, das hatte ich allerdings, und die Huskvarnaflinte wurde hergeholt. Ich konnte sie leicht entbehren, denn es waren nur noch zwei Patronen da. Das Schlimme war nur, daß auch Sonam Ngurbu keine Verwendung für ein Gewehr ohne Munition hatte. Zehn Rupien möge sie wohl wert sein, meinte er. Danke schön, sie kostet dreihundert! Damit wurde die Flinte beiseite gelegt.

Nun versuchte ich einen Bauernfang mit den goldenen Uhren. Der Häuptling fand sie hübsch und blank und konnte nicht verstehen, wie Leute so kleine, feine Dinger anfertigen könnten. Das ganze Gefolge mußte nun der Reihe nach die Uhren ans Ohr halten und hören, wie es darin tickte. Schließlich aber sagte Sonam Ngurbu geradeheraus, daß es ihm unnötig und überflüssig erscheine, sich so kleine Maschinen zu halten, die die Zeit einteilten. Es sei ihm ganz einerlei, ob es elf oder zwölf Uhr sei. Er teile seinen Tag doch nach der Sonne und dem Wetter ein, seine Beschäftigungen und Wanderungen aber nach der Weide und den Jahreszeiten. Und wie könne er überdies wissen, ob das gelbe, dünne Metall wirklich echtes Gold sei.

Das einzige, was Sonam Ngurbu gefiel, war mein schwedischer Offiziersrevolver.

»Wollen Sie ihn mir für sechzig Rupien verkaufen?« fragte er.

Da aber erwachte mein Stolz.

»Wofür halten Sie mich? Glauben Sie, daß ich ein Hausierer bin, der umherzieht, um Revolver zu verkaufen? Einen Revolver kann ich in Ihrem Lande, wo man nie vor Überfällen sicher ist, selber brauchen. Und sechzig Rupien mehr oder weniger spielen für mich keine Rolle.«

So war wenigstens meine Ehre einstweilen gerettet, obwohl ich einsah, daß ich und meine Leute auf die Dauer nicht von Ehre, Wasser und Luft leben konnten.

Der Häuptling sagte dem Revolver Lebewohl und bald darauf auch dessen Besitzer, erhob sich, schwang sich auf das Pantherfell und plätscherte wieder durch den Fluß, begleitet von seiner ganzen bunten Schar.

Die Landessitte und mein eigenes Interesse verlangten einen Gegenbesuch. Lobsang und Kutus sollten mich begleiten und mir als Dolmetscher dienen, wenn mein eigener Wortvorrat nicht ausreichte. Ich wand meinen roten Turban um die schwarze Mütze, ließ den ärgsten Staub von meinem roten Mantel abbürsten, steckte einen kurzen Säbel in den Gürtel und bestieg mein ausgemergeltes Reitpferd. Meinen beiden Trabanten ein gesittetes Aussehen zu geben, war ein hoffnungsloses Unterfangen; sie waren und blieben Strolche. Ich selbst aber suchte in den Tagen der Armut und Erniedrigung durch äußere Ruhe und Würde einen Widerschein entschwundener Größe zu behalten.

Sonam Ngurbu kam mir am Eingang seines prachtvollen, girlandenartig mit blauen Bändern verzierten Zeltes entgegen. Im Innern war der Boden mit Teppichen belegt – welch ein Luxus! – und um einen niedrigen Tisch herum lagen viereckige Polster. Hier nahmen wir Platz, und ein endloses Palaver begann.

»Wo steht Ihr Zelt, Sonam Ngurbu, wenn Sie daheim in Tschoktschu sind?«

»In der Gegend Kasang-tota, zwei Tagereisen weit im Osten des Teri-nam-tso und eine Tagereise westlich vom Dangra-jum-tso.«

»Wie weit ist es von Kasang-tota nach Selipuk?«

»Ich bin fünfzig Tage unterwegs gewesen,« sagte er.

Aus seiner Beschreibung ging hervor, daß er auf der Nordseite des Transhimalaja entlang gezogen war und nur einen einzigen bedeutenden Paß hatte überschreiten müssen, den Ka-la, der nicht weit östlich des Nganglaring-tso liegt.

»Wohin reisen Sie jetzt, Sonam Ngurbu?«

»Nach Toktschen, Parka und Tartschen.«

»Wie viele Tage rechnen Sie bis Toktschen?«

»Zwanzig.«

»Dann müssen Sie ja entsetzlich langsam reisen?«

»Ja. Wir haben keine Eile. Wo die Weide gut ist, da bleiben wir der Tiere wegen mehrere Tage.«

»Wie groß ist Ihr Gefolge?«

»Wohl über hundert Menschen, darunter eine bewaffnete Reitereskorte. Ich habe sechzig Pferde, vierhundert Lastyaks und ebenso viele Schafe, von denen aber viele während der Reise geschlachtet werden.«

Ferner erzählte mein Wirt, daß er nicht nur in seiner Heimat zwischen den Seen, sondern auch im Innern Tibets, besonders in der Provinz Bongba, ein mächtiger, angesehener Mann sei. Seine Berühmtheit dort gründe sich hauptsächlich auf seine Fähigkeit, mit Hilfe seiner Reiter Räuber und Banditen aufzuspüren. Der Devaschung, die Regierung in Lhasa, sei ihm deshalb besonders gewogen und wende sich an ihn, sobald es sich um Räuber handle. Unter seinem Kommando habe er mehr bewaffnete Reiter als sogar der Gouverneur von Sakadsong. Jedesmal, wenn Überfall und Räuberei vorgekommen seien, lasse er seine Leute wie Spürhunde los, und selten verfehlten sie ihr Ziel.

Auch auf seiner Reise nach Selipuk habe er Gelegenheit gehabt, sein Amt als Landespolizeimeister auszuüben. Viehdiebe hätten sich zwischen dem Kloster Tschiu-gumpa und Tirtapuri lästig gemacht und sich mit sechshundert gestohlenen Schafen in die Gebirgsgegenden von Bongba zurückgezogen. Er, Sonam Ngurbu, sei benachrichtigt worden und habe eine Treibjagd auf das Gesindel angestellt. Wie gewöhnlich sei es ihm gelungen, die Schufte zu fangen, und er habe nun mit dem einen der Gartoker Garpune ein Zusammentreffen in einer Gegend verabredet, die Taschi-tse-buk heiße und im Westen von Selipuk liege. Dort wollten die beiden Machthaber sich über die Räubergeschichte unterhalten. Da Sonam Ngurbu beständig mit Freibeutern und Schurken in Fehde lag, hielt er es vermutlich für das sicherste, alles, was er besaß, mitzunehmen, wenn er, wie jetzt, auf Reisen war.

»Was ist eigentlich die Veranlassung zu Ihrer jetzigen Reise?« fragte ich.

»Ich bin auf der Wallfahrt nach dem Kang-ringpotsche; dreimal werde ich dort den heiligen Berg und einmal den heiligen See umwandern. Jedes dritte Jahr pilgere ich dorthin.«

»Was gewinnen Sie dadurch?«

»Glück und Wohlergehen für mich selbst, meine Familie und meine Herden.«

»Und wenn Sie die Wallfahrt versäumen?«

»Dann würden Räuber meine Zelte plündern, der Regen ausbleiben und meine Schafe verhungern.«

Sonam Ngurbu saß eine Weile schweigend da und betrachtete mich scharf. Dann sagte er:

»Unsere Wege haben sich schon einmal gekreuzt. Sie, Sahib, können es nicht wissen, aber ich habe Sie oft gesehen. Ich bin einen Monat in Schigatse gewesen, als Sie im vorigen Jahr dorthin kamen. In dem Pilgergewühle während der Festtage konnte ich Ihnen nicht auffallen. Aber ich habe Sie täglich nach den Tempeln von Taschi-lunpo hinaufgehen sehen, und ich hörte, daß Sie der Freund Seiner Heiligkeit des Taschi-Lanla seien. Ich erkannte daraus, daß Sie ein vornehmer Herr sind, auch wenn Ihre Karawane klein und unansehnlich ist.«

Der gute Taschi-Lama kam mir also unvermutet in einer schwierigen Lage zu Hilfe. Sonam Ngurbu erzählte jedem, der es hören wollte, daß er mich bei den Tempelfesten gesehen habe, und dies erhöhte mein Ansehen. Man begriff, daß man mich nicht wie einen gewöhnlichen Ritter der Landstraße behandeln dürfe. Wenn auch arm und zerlumpt, war ich entschieden ein hoher abendländischer Lama.

Jetzt galt es nur noch, Geld herbeizuschaffen. Ich schrieb an Thakur Jai Chand, den Agenten der indischen Regierung in Gartok, und bat ihn, die notwendige Summe nach Toktschen zu schicken, wo ich bald eintreffen würde. Die einzige Schwierigkeit war, den Brief ohne Geld zu befördern. Ich erzählte Sonam Ngurbu ausführlich den Stand der Dinge und bat ihn, einen Mann seines zahlreichen Gefolges mit dem Briefe nach Gartok zu senden.

»Wären Sie daheim bei mir«, erwiderte er, »so würde ich Ihren Brief gern befördern lassen. Aber hier bin ich selbst fremd, und es würde mir den Kopf kosten, wenn ich mir Eingriffe in die Angelegenheiten einer andern Provinz erlaubte.«

Während wir noch die Sache hin und her überlegten, kam ein Diener mit der Meldung herein, daß Dschamtse Singe, der Prior des Klosters, komme. Wir eilten hinaus, um den Aufzug anzusehen. Es war ein urkomischer Anblick! Seine Hochwürden kam mit langsam feierlichen Schritten, gesenkten Hauptes und mit einem Rosenkranz, dessen Kugeln er langsam durch die Finger laufen ließ. Er war nicht allein, sondern ging in Prozession. Neben ihm schritt ein anderer Lama, ihm folgten zwei jüngere Mönche, und zuletzt kamen zwei Novizen. Infolge dieses Gemisches gesuchter Einfachheit und pomphaften Ernstes machte die Prozession einen unbeschreiblich komischen Eindruck. Die Diener der Kirche erregten indessen berechtigtes Aufsehen unter diesen Weltkindern, und in allen Zelttüren standen gaffend neugierige Tibeter.

Der Prior würdigte uns keines Blickes. Er schritt langsam an uns vorbei und steuerte auf das Zelt los, das ein zu Sonam Ngurbus Gefolge gehörender Lama aus Tschoktschu, Namgjal Dortsche, bewohnte. Erst die Kirche, dann die weltlichen Herren!

Es dauerte jedoch nicht lange, bis ein neuer Bote verkündete, daß der Prior, diesmal allein, auf dem Wege nach dem Zelte Sonam Ngurbus sei. Nun gingen wir wieder hinaus, und die Brüder des Häuptlings nebst einigen andern Herren gesellten sich zu uns. Alle begrüßten Dschamtse Singe mit größter Ehrfurcht, verbeugten sich tief oder warfen sich auf die Erde. Er ließ seine Hand segnend von Scheitel zu Scheitel gleiten, und mir reichte er beide Hände.

Nun wurde sich lange geziert und viele Redensarten darüber gemacht, wer den Ehrenplatz dem Eingange gegenüber einnehmen sollte. Alle wußten, daß der Ehrensitz dem Prälaten gebühre; aber es kostete dem Wirte viele Mühe, ihn dahinzubringen, daß er dort Platz nahm. Schließlich gelang es, und Sonam Ngurbu und ich setzten uns neben ihn und hatten den niedrigen Tisch zwischen uns. Man erkannte hierin das chinesische Zeremoniell, das indessen gar nicht für das natürliche, derbe Wesen der Tibeter paßt.

Wenn man den selbstbewußten Banditenfänger und den hochwürdigen Mönch einander den Hof machen und sich mit Schmeicheleien überschütten sah, konnte man nicht umhin, zu glauben, daß sie dicke Freunde seien und unbegrenzte Hochachtung vor einander hegten. Und niemals wäre man darauf verfallen, daß sie in Wirklichkeit wie Hund und Katze zu einander standen. Sonam Ngurbu war abergläubisch und hatte wie alle Pilger in Tibet ein schlechtes Gewissen. Er fürchtete, daß der Mönch durch listige Zauberformeln die Früchte der Wallfahrt zunichte machen und in Übel verkehren könne. Dies war wohl auch der Grund, weshalb er seinen eigenen Seelsorger mitgenommen hatte. Dschamtse Singe dagegen betrachtete, wie er mir später selber erklärte, den weltlichen Häuptling als einen Spion, der ihn jeden Augenblick beim Devaschung in Lhasa verklatschen könne. Daher verhielt er sich sehr zurückhaltend gegen mich, solange Sonam Ngurbu in Selipuk war. Sonst hätte dieser den Mönch wegen Gastfreiheit gegen einen Europäer anzeigen können.

Sonam Ngurbu veränderte sein Wesen gegen mich des neuen Gastes wegen nicht. Im Gegenteil, er strich meine Freundschaft mit dem Taschi-Lama gehörig heraus, und der Prälat wurde sichtlich zugänglicher. Er lächelte und hörte interessiert zu, als ich alle die Klöster, die ich in Südtibet besucht hatte, aufzählte und über einige Abenteuer berichtete. Unter den Anwesenden befanden sich mehrere, die meine Worte bekräftigen konnten. So hatte mich der Proviantmeister von Selipuk im vorigen Jahr in Raga-tasam gesehen, und ein zwanzigjähriger Lama war in Lehlung-gumpa gewesen, als ich dort die Säulen des Tempelsaals abgezeichnet hatte. Ein Mann im Dienste Sonam Ngurbus war dabei gewesen, als Lundup Tsering und seine bewaffneten Reiter den Dangra-jum-tso gegen mein Vordringen verteidigten. Hier waren also vier Männer, die mich schon an verschiedenen Orten gesehen hatten. Hieran lag es wohl teilweise, daß bei meiner Ankunft in Selipuk kein Alarm geschlagen worden war. Was konnte man gegen einen solchen Zugvogel machen! Und außerdem war eine Karawane, die nur aus sechs Mann und sechs Pferden und Maultieren bestand, in jedem Falle ungefährlich.

»Nun gut, lassen Sie mich wenigstens den Tempelsaal in Selipuk sehen«, schlug ich ihm vor.

»Niemals! Nie ist ein Europäer hier gewesen. Wenn ein Peling in den Göttersaal hineingelassen würde, müßten alle Mönche sterben.«

»Unsinn, Sie hören ja, daß ich wiederholt in Taschi-lunpo gewesen bin, ohne daß der Taschi-Lama daran gestorben ist.«

»Ja, er ist groß und mächtig und kann jede Gefahr beschwören. Aber ich besitze eine solche Macht nicht und bin nicht dazu berechtigt, Fremden das Kloster zu zeigen.«

Unsere Unterhaltung wurde durch den ins Zelt schauenden Koch unterbrochen, der meldete, das Mittagessen sei fertig. Schön, dachte ich, der ich immer bloß morgens und abends speiste, aber jetzt aus Rücksicht auf meinen Wirt mit freundlichem Lächeln die Porzellanschüssel begrüßen mußte, in der die Fleischsuppe serviert wurde, die pièce de résistance des Mittagessens. Jedem Gast wurde eine solche Porzellanschüssel hingesetzt, nur der Wirt selbst erhielt eine aus kostbarem Nephrit. Die Suppe war recht kräftig! Sie enthielt feste Stücke Yakfleisch, Reis und chinesische Makkaroni, alles mit Zwiebeln, Pfeffer und Salz gewürzt. Man aß mit zinnernen und hölzernen Löffeln, und die Tibeter, die weltlichen wie die geistlichen, entwickelten einen großartigen Appetit. Sie hielten sich ihre Schüsseln dicht unter den Mund, schauten unverwandt hinein, schlürften und schmatzten und fischten sich mit dem Löffel die Fleischstücke heraus. Sie aßen wie Feinschmecker, schweigend und feierlich; man hätte glauben können, daß es sich dabei um eine religiöse Verrichtung handle, die nicht durch alltägliche Reden gestört werden dürfe. Zum Ruhme des Koches und als Entschuldigung des herrlichen Appetits muß ich sagen, daß die Suppe wirklich vorzüglich schmeckte. Brühheiß und kräftig, verbreitete sie im ganzen Körper ein wohltuendes Gefühl; die Makkaroni und der Reis waren zerkocht; das Übrige konnte man liegen lassen, wenn man nicht mit tibetischen Raubtierzähnen bewaffnet war, die zähes Yakfleisch und Guttapercha zerkauen können. Die Tibeter begannen mit dem Fleisch, fischten sich dann den Reis und die Makkaroni heraus, schlürften schließlich die Suppe und stellten mit einem Seufzer und anderen asiatischen Lauten des Wohlbehagens die leeren Schüsseln wieder auf den Tisch.

Dort blieben sie nicht lange unberührt stehen. Der Koch, der von der Zelttür aus aufpaßte, holte sie sich, füllte sie wieder und stellte sie zu erneuter gründlicher Erforschung vor die Gäste hin.

Nach dem Mittagessen machte die massive schwarze Teekanne aus gebranntem Ton die Runde unter den Gästen. Das heißt, das Mittagessen ist nur eine Unterbrechung des Teetrinkens gewesen, denn dieses wird den ganzen Tag hindurch betrieben. Sie haben eine merkwürdige Fähigkeit, eine Tasse des dicken, trüben Ziegeltees nach der andern zu trinken. Ich wäre geplatzt, wenn ich versucht hätte, ihnen ihre Ausschweifungen in dieser Beziehung nachzumachen. Der Tee ist von der schlechtesten Sorte, Abfall und kleine Zweige aus chinesischen Teepflanzungen. Er wird in ziegelförmige Blöcke gepreßt, die, in Papier eingewickelt und in Ballen eingenäht, nach Tibet geschickt werden. Auch die Porzellantassen sind aus China. Geschmackvoll und fein sind sie immer, und gewöhnlich haben sie Untertassen und schildförmige Deckel aus versilbertem Metall. Das Getränk wird mit Butter vermischt, die in kleinen gelben Inseln oben auf dem Tee schwimmt. Alle Trinkenden haben einen glänzenden Butterring um den Mund. Man braucht nur einen Schluck zu trinken, so kommt der Mundschenk gleich mit der schwarzen Kanne, um die Tasse wieder vollzugießen.

Angefüllt und knallsatt, splitterfasernackt bis an die Hüften und mit wallendem Haar, das in wirren Zotteln auf die kupferbraunen Schultern herabhing, ergriff Sonam Ngurbu schließlich seine lange, dünne chinesische Pfeife, stopfte sie, zündete sie an, rauchte und qualmte und füllte das ganze Zelt mit dem scharfen Dufte eines schlechten Tabaks aus Bhotan. Der Metallkopf der Pfeife ist klein, und sein Inhalt reicht nur zu ein paar Zügen. Wenn das feine, gelbe Tabakpulver ausgeglüht ist, wird die Pfeife an einem am Gehänge befestigten hölzernen Deckel ausgeklopft und mit der erhaltenen Glut die neue Füllung in Brand gesetzt. Dadurch erspart man sich die lästige Wirtschaft mit glühenden Kohlen und Feuerstahl in einem Lande, wohin die Streichhölzer noch nicht gedrungen sind.

Dschamtse Singe hatte nur den rechten Arm entblößt. Er trug eine violette Weste mit gelben Kanten und darüber die gewöhnliche blutrote Lamatoga. Sein Kopf war unbedeckt und sein graugesprenkeltes Haar kurzgeschnitten. Man findet sein Bild das Porträt meines Freundes Sonam Ngurbu im zweiten Band auf der bunten Tafel zu Seite 329 und als Abbildung Nr. 335 (Seite 281) wieder.

Als Dschamtse Singe das Gute dieser Welt zur Genüge genossen hatte, sagte er Sonam Ngurbu Lebewohl, legte ihm segnend die Hand auf den Kopf und kehrte nach dem Zelte des Lamas von Tschoktschu zurück, wohin ich ihm folgte. Dieser Prälat hieß Namgjal Dorische und war ein kleiner, gemütlicher, humorvoller Herr. Er war auch in höchstem Grade malerisch anzuschauen. Über der roten Toga trug er einen gelben Mantel mit weiten Ärmeln, um den Hals einen doppelten Rosenkranz und an einem Bindfaden ein silbernes Futteral, das ein kleines Götterbild enthielt. Auf dem Kopfe hatte er einen schildförmigen Hut aus vergoldetem Holz, den eine Schnur unter dem Kinn festhielt. Und auf der Nase hatte er eine chinesische Brille mit großen runden Gläsern aus Bergkristall, die ihm einen Anstrich theologischer Gelehrsamkeit verlieh. Bei diesem Kollegen war Dschamtse Singe offenherziger und ungenierter und versprach sogar, sein Bestes zu tun, meinen Brief nach Gartok gelangen zu lassen.

Sonam Ngurbu hatte zwei jüngere Brüder. Alle drei hatten zusammen zwei Frauen, was, genau ausgerechnet, zwei Drittel Gattin pro Mann macht. An weiblicher Anmut, Reinlichkeit und Jugendlichkeit ließen diese Damen viel zu wünschen übrig, und man begreift, daß die Brüder sich mit dem Bruchteil begnügten. Das Gesicht hatten sie sich schwarzbraun geschminkt, in den Ohren trugen sie silberne Plättchen und Gehänge von Perlen und Türkisen, von den Zöpfen hingen Bänder den Rücken hinab, richtige Schärpen, die mit Muscheln, Rupien und silbernen Zieraten dicht benäht waren. Wie in einer so seltsam zusammengesetzten Familie eheliche Zwiste beigelegt werden, ist nicht leicht zu begreifen. Wahrscheinlich kommen sie überhaupt nicht vor. In Tibet weiß man nicht, was Eifersucht ist, und eheliche Treue ist dort eine unbekannte, überflüssige Tugend.

Erst in der Dämmerung mußte Kutus mein Reitpferd holen. Unterdessen verabschiedete ich mich von Sonam Ngurbu, der jetzt, umgeben von lauter Damen, im Frauenzelte saß. Einige der Schönen, die nicht geschminkt waren, sahen ganz nett aus; aber derb gebaut und mannhaft sind sie immer.

So kehrte ich denn in mein eigenes Heim am Flußufer zurück. Hier erwartete mich der Gova von Selipuk und sein Stab. Er hatte sich die Sache überlegt und versprach mir nun, meinen Brief in zwei Tagen nach Jumba-matsen und von dort in neun weiteren Tagen nach Gartok zu befördern. Er sollte von Zelt zu Zelt gehen und über den Dschukti-la nach seinem Bestimmungsorte gelangen.

Der Tag war reich an wechselnden Eindrücken gewesen. Er endete auch auf ungewöhnliche Weise. Es war halbzehn Uhr, ich war ins Bett gekrochen und hatte das Licht ausgelöscht. Ein heftiger Windstoß fuhr über die Gegend hin, ihm folgte ein tüchtiges Erdbeben. Ich lag immer auf dem Boden und fühlte es daher um so deutlicher. Der erste Stoß ging unmittelbar in eine kreisförmige Bewegung der Erdrinde über. Darauf folgte ein zweimaliges Hinundherwiegen, und schließlich verspürte man ein kurzes Zittern, das schwächer wurde und dann ganz aufhörte. Nach zehn Minuten kam der zweite Stoß, nach weiteren fünf ein dritter. Der erste Stoß erregte ein Gefühl des Unbehagens und der Unsicherheit. Kutus schrie »Ja Allah«, und die andern Männer erwachten und sprachen lebhaft miteinander. Nur die Hunde machten sich nichts daraus. Dies war das zweitemal, daß ich in den zwölf in Asien zugebrachten Jahren ein Erdbeben erlebte. Das erste war im Jahre 1895 bei Tasch-kurgan auf dem Pamir eingetreten.

Kein Frost in der Nacht auf den 29. Juni; das Minimum blieb auf 0,6 Grad über Null stehen. Zwei Mönche aus Selipuk besuchten mich, um sich im Auftrag des Priors zu erkundigen, ob ich das Erdbeben gespürt und was es wohl bedeuten könne. Man habe schon früher die Erde hier in der Gegend beben gefühlt, aber nicht oft Sie wollten auch wissen, ob ich nach Belieben über Wetter, Winde und Regen gebieten könne und ob ich in solchem Falle nicht die Regenwolken herbeirufen wollte, damit sie die verdorrten Weiden von Selipuk benetzten. Doch ich versicherte ihnen, daß ich nichts mit den Niederschlägen zu schaffen hätte und die Bahnen der Winde und der Wolken nicht zu ändern vermöchte. Prophezeien konnte man ja immerhin, und so prophezeite ich ihnen denn bald eintretenden großartigen Regen. Glücklicherweise behielt ich darin recht. Der Leser wird sich bald davon überzeugen, wenn wir erst über den heiligen See hinaus sind. Da freute ich mich oft, wenn ich die frischen Schauer auf den Abhängen prasseln hörte, und ich dachte an meine lieben Nomaden, an das Gras, das aufsprießen und Saft aus der Erde saugen werde, um den Herden Nahrung zu geben, und an den allgemeinen Wohlstand, der in dem kommenden Winter in den schwarzen Zelten zu Gaste sein werde.

Schon früh um sechs Uhr begannen die Tibeter aus Tschoktschu ihre Yaks, Schafe und Pferde von der Weide ins Lager zu treiben. Der große Sonam Ngurbu wollte seine Pilgerfahrt fortsetzen, um seine Sünden durch das Umwandern des heiligen Berges zu sühnen. Aber er wollte nicht ohne Abschied fortziehen und beehrte mich noch in aller Frühe in meinem Zelte mit einem Freundschaftsgeschenke, das aus Zucker, Reis, Tsamba und herrlichem weißem, chinesischem Weizenmehl bestand und für uns den unheimlichen Augenblick des Hungertodes noch um einige Tage hinausrückte. Als Gegengeschenk erhielt er eine silberne Uhr mit Kette, und wir schieden als die besten Freunde.

Es dauerte eine Ewigkeit, bis seine gewaltigen Karawanen reisefertig wurden. Dort standen die angebundenen Yaks in langen schwarzen Reihen und warteten stundenlang auf ihre Lasten. Die Pferde wurden ungeduldig und drängten sich wieder auf die Weide hinaus. Doch die Zelte wurden eines nach dem andern abgeschlagen und zusammengepackt, und um elf Uhr war der Vortrab der Yakschar so weit fertig, daß er den Marsch nach Westen antreten konnte. Eine halbe Stunde später folgte die nächste Kolonne der Spur ihrer Kameraden, und nach einer weiteren Stunde noch eine. Grunzend gingen die Yaks lässig unter leichten Lasten in einer dichtgedrängten Masse; ihnen folgten auf den Fersen die Führer und die Treiber, einige mit Flinten bewaffnet, andere mit einem unter dem Arme festgeklemmten und wagerecht auf dem Rücken gehaltenen Knüttel versehen. Alle zogen sie barhäuptig mit leichten, schnellen Schritten ihre Straße und flöteten lustig, riefen und sangen.

Dann kam die Reihe an die Schafe, die sich nickend und trippelnd, einem lebendigen Flusse vergleichbar, durch den Sumdang-tsangpo wälzten. Unter meinem Filzdach sitzend folgte ich mit aufmerksamen Blicken dieser vergnügten Abreise, dieser Wanderung von Menschen und Tieren nach dem Berge der ewigen Götter. Wieder werden die Pferde zusammengetrieben; man sattelte die meisten, die andern sollten Lasten tragen; wir zählten ihrer sechzig.

Schließlich stand das weißblaue Zelt des Häuptlings allein noch auf der Ebene, von einem Dutzend Pferde und Maulesel umgeben. In dem Augenblick, als er heraustrat, sahen wir, wie das Zelt sich zur Erde senkte, schnell mit seinen Tauen und Stangen zusammengerollt, auf Pferde gepackt und fortgebracht wurde. Als die Pilger sich in den Sattel schwangen, begab ich mich dorthin, wo ihr Weg den Fluß kreuzte. In kurzem Galopp kam die Schar ans Ufer und plumpte durch das Wasser nach der Stelle, wo ich wartete. Hier stiegen mit Ausnahme der Frauen alle Reiter ab. Wir nahmen noch einmal Abschied voneinander, priesen das Schicksal, das unsere Wege sich hatte kreuzen lassen, wünschten einander glückliche Reise und sprachen die Hoffnung aus, uns in Toktschen zu treffen.

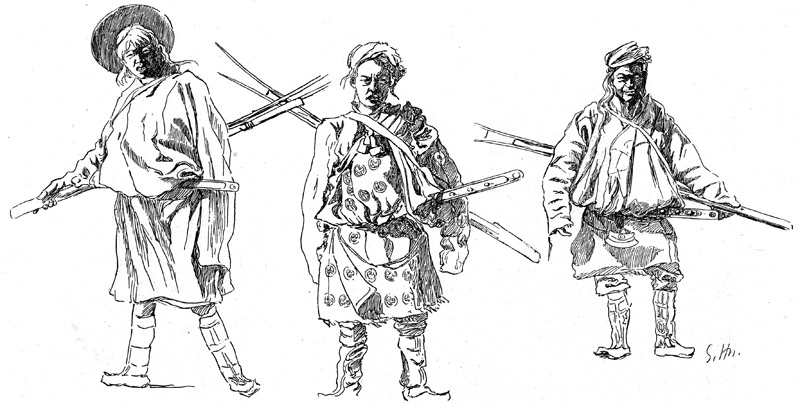

Sonam Ngurbu flog dann förmlich auf seinen Schimmel hinauf, der eine bunte Decke unter dem Sattel und prachtvolles Geschirr trug und mit Quasten und anderm Schmucke geziert war. Das wilde Haar hatte Sonam Ngurbu unter einem roten Turban befestigt, um den Hals trug er als Talisman eine rostige Pfeilspitze, die ihm Glück im Kampfe und Erfolg auf der Jagd nach Schurken brachte. An seiner linken Seite hing ein großes silbernes Futteral, ein tragbarer Tempel, und im Gürtel saß, wagerecht eingesteckt, der Säbel. Die Gattinnen saßen nach Männerart auf ihren kleinen munteren Pferden, hatten ihre Filzstiefel in die Steigbügel gesteckt und ihre Kapuzen über den Kopf gezogen. Die übrige Schar war wie zu einem Kriegszug gerüstet (Abb. 70–72). Sie trugen Säbel; lange Lanzen mit flacher Stahlspitze und polierten Stahlstreifen, die sich wie Schlangen um den Schaft ringelten, hingen ihnen an Riemen von der Schulter, und sie schleppten sich mit plumpen Musketen mit langen scharfspitzigen Stützgabeln, die den nächsten Nachbarn, wenn er nicht aufpaßte, in die Augen und die Ohren stechen mußten. Jetzt stemmten sich die wilden Reiter mit den Lanzen gegen den Boden und schwangen sich mit akrobatischer Gewandtheit auf ihre Pferde. In einer Staubwolke eilte die Reiterschar davon und bald war sie hinter dem Klosterhügel verschwunden (Abb. 73, 74).

70. Zwei Reiter Sonam Ngurbus. (S. 83.)

71. Soldaten Sonam Ngurbus. (S. 83.)

Skizze des Verfassers.

72. Soldaten Sonam Ngurbus. (S. 83.)

Skizze des Verfassers.

73 u. 74. Sonam Ngurbus Abmarsch aus Selipuk. (S. 83.)

Nachdem Sonam Ngurbu fortgezogen war, sah es auf der Steppe öde und leer aus. Nur zwei armselige Nomadenzelte standen noch da, und ein paar Hunde suchten dort nach Abfällen.

Mit einem Gefühle des Verlassenseins ging ich zum Kloster hinauf, das mir bisher seine Tore ebenso fest verschlossen gehabt hatte wie vor ihm die Klöster Mendong und Lunkar. Nun aber öffneten sie sich mir ohne Bedenken. Der »Nerpa«, der Proviantmeister von Selipuk, kam mir entgegen und führte mich durch das große Tor in einen Vorhof, dessen Wände mit Proviantballen garniert waren, die man in Yakhäute mit der Wolle nach außen eingenäht hatte (Abb. 75, 76). Die Ballen enthielten Tee und Gerste, Tsamba und Salz. In einer Ecke lagen aufgetürmt die Holzsättel der Transportyaks. An einer Mauer hingen verschiedene Flinten und Säbel in malerischem Durcheinander. Selipuk war im Falle eines Angriffs sichtlich zu seiner Verteidigung vorbereitet.

75. Eingang zum Kloster Selipuk. (S. 84.)

76. Aus dem innern Klosterhof in Selipuk. (S. 84.)

Der Nerpa teilte mir mit, daß das Kloster 61 Yaks und 1012 Schafe besitze, die teils an Kaufleute vermietet, teils von den Mönchen auf eigene Rechnung benutzt würden. Im übrigen lebe die Geistlichkeit hier von freiwilligen Spenden der Nomaden. Drei Mönche hätten es schon zu dem hohen Range eines »Kanpo« gebracht, sechs seien »Gelong« und drei »Getsul« oder Novizen; dazu komme dann noch der »Nerpa«, der die irdischen Angelegenheiten besorge.

Eine Treppe führt in ein höhlenartiges Zimmer, »Simkang« genannt, in welchem sogar mitten am Tage Dämmerung herrscht. Auf einer Wandbank saß der Prior und bewirtete Namgjal Dortsche, seinen Bruder in Buddha. Sie schmausten tüchtig und tranken Tee. Der Gast aus Tschok-tschu hielt in seiner Hand eine Schafkeule, und schnitt sich mit dem Messer Stücke davon ab, die zwischen seinen starken Zähnen tüchtig knirschten. Das Fleisch war roh, alt und gedörrt und infolgedessen hart wie Holz. Mir wurden getrocknete Pfirsiche, Rosinen und Zucker vorgesetzt. Wir plauderten in scherzendem Tone miteinander, aber in Buddhas Tempelsaal wollte man mich nicht hineinlassen.

Nun erhob sich der Gast. Er gehörte zum Gefolge des Sonam Ngurbu und mußte die andern rechtzeitig einholen. Wir begleiteten ihn in den Hof hinunter, wo zwei Novizen mit drei rotaufgezäumten Schimmeln warteten. In seiner roten Kapuze, über welcher die vergoldete Schaufel von Hut befestigt war, bildete dieses wahre Kleiderbündel eine unbezahlbare Inkarnation des lamaistischen Kultus. Höflich sagte er dem Prior und mir Lebewohl, und fort ging es, über die Hügel hinweg.

Solange noch ein Schimmer des fortreitenden Gastes und seiner beiden Begleiter zu sehen war, stand Dschamtse Singe schweigend da. Als sie verschwunden waren, veränderte sich sein Wesen wie durch einen Zauberschlag. Er wurde auf einmal ein ganz anderer Mensch. Mit schelmischem Lächeln bat er mich, ihn wieder in den »Simkang« hinaufzubegleiten, und dort war er übersprudelnd heiter. Ich verstand ihn. Er fühlte sich jetzt von jeglicher Überwachung und Spionage befreit. Jetzt war er alleiniger Herr im Hause und tat, was er wollte. Die andern Mönche kamen auch herauf, und alle waren gleich vergnügt.

Nun erschien mein Freund, der Dorfhäuptling, in Begleitung einiger anderer Tibeter (Abb. 77–79). Sie überreichten mir ein Stück Malzzucker und eine kupferne Schüssel voll Milch, und dann warfen sie sich der Länge nach vor mir nieder, mit der Stirn den Boden berührend, und benahmen sich gerade so, als ob ich eine Buddhastatue sei. Ich fragte verwundert, was dies zu bedeuten habe, und sollte nur zu bald die Lösung des Rätsels erfahren. Es war eine lange Geschichte.

77. Alter Tibeter. (6. 85.) 78. Bettellama. (S. 85.) 79. Nomade. (6. 85.)

Skizzen des Verfassers.

Die Schafe des Klosters waren gerade aus einer Gegend im Norden zurückgekehrt, wo feine, sehr gesuchte Porzellanerde vorkommt. Sie waren damit beladen und sollten nun nach der Messe in Gyanima ziehen, wo man die Porzellanerde um zwei Rupien für die Schafslast zu verkaufen gedachte. Daher bedurfte man aller Klosterleute als Treiber, und sie mußten ihr Versprechen, meinen Brief nach Gartok zu befördern, wieder zurücknehmen.

Ich stellte mich erzürnt:

»Habt ihr mir nicht selbst gesagt, daß 60 Zelte unter der Herrschaft des Klosters ständen? Sagtet ihr nicht neulich, daß die Nomaden Wasser und Brennholz, dessen die Mönche bedürften, herbeischafften und ihnen ihre Herden auf den Weiden hüteten? Und nun wollt ihr nicht einen Mann zur Verfügung haben, der nach Jumba-matsen reiten kann.«

»Verzeihen Sie uns, Sahib, alle sind jetzt in Anspruch genommen. Lassen Sie uns Ihnen auf andere Weise gefällig sein.«

»Nun gut, ich will euch verzeihen, wenn ihr mir den Buddhasaal zeigt.«

»Mit größtem Vergnügen«, rief Dschamtse Singe aus, indem er aufstand, und nun zogen wir alle in Prozession nach dem Lhakang. Die Türen wurden weit geöffnet, die Geheimnisse lagen offen vor mir; aber etwas Sehenswertes gab es dort wirklich nicht. Der Saal war klein und dunkel. Auf dem Altartisch stand eine Kompanie Götter und Heilige, darunter Schakia Toba (Buddha) und Tsongkapa. Alle die gewöhnlichen Lappen und Bilder hingen von der Decke herab, und an den Säulen waren Speere, Säbel und Flinten festgebunden. Die ganze Herrlichkeit glich einem Trödlerladen, einem religiösen Stilleben, verwüstet und verzehrt durch die Zeit und mit dem Staube der Jahrhunderte bedeckt. Die Bücherbretter brachen fast unter der Last der heiligen Schriften, aus den Ecken grinsten abscheuliche Masken, und zwischen den Säulen standen zwei Tempeltrommeln, die darauf warteten, die Aufmerksamkeit der Götter zu erregen, wenn die Mönche am Tage und in der Nacht ihre Gebete murmelten.

Meine ständige Frage: »Wie alt ist dieses Kloster?« beantwortete man wie gewöhnlich mit den Worten: »Es ist von Anfang an dagewesen«. Hierin liegt dieselbe Bedeutung wie in den beiden ersten Worten der Bibel, und man hat sich ein Schwindel erregendes Alter zu denken. Doch als der Prior nachher eingestand, daß ein »Rinpotsche« oder Inkarnierter namens Gerung Lama Selipuk gegründet habe, war das Alter schon sehr bedeutend reduziert. Nach seinem Äußern zu urteilen, konnte das Kloster auch kaum älter als ein paar hundert Jahre sein.

Das Portal des Lhakang liegt wie immer nach Osten. Den Klosterkomplex umgeben zahlreiche Manimauern und eine Mauer, die einen Vorhof und zugleich eine Hürde für die arbeitenden Schafe bildet. Dort liegt auch der heilige Klosterhund an der Kette und bellt, sobald man sich in der Nähe sehen läßt.

In der Dämmerung sagte ich den freundlichen Mönchen Lebewohl.

Als die Nacht einbrach, drangen die Töne einer lärmenden Musik in mein Zelt. Jetzt waren die Trommeln im Gange, Flöten wurden geblasen, und Glocken und Schellen erklangen. Im Buddhasaale wurde Gottesdienst gehalten.

Der Lärm verhallte, und im Dunkeln kam Dschamtse Singe einsam zu uns. Er rief uns schon von fern zu, wir möchten unsere Hunde festhalten, damit er ungebissen in mein Zelt kommen könne.

»Seien Sie nicht böse, Sahib«, sagte er, »daß ich Ihren Besuch erst jetzt erwidere. Ich wagte es nicht, solange Sonam Ngurbu hier war.«

»Das macht gar nichts. Sie sind mir immer willkommen. Nehmen Sie Platz und trinken Sie Tee mit mir!«

»Wann kommen Sie wieder zu uns, Sahib?«

»Vielleicht in zwei Jahren,« antwortete ich, als ob dies beinahe schon fest beschlossene Sache sei.

»Wollen Sie dann so gut sein, mir zwei Geschenke mitzubringen, erstens einen Revolver und dann noch eine Salbe, die Bartwuchs erzeugt. Ich beabsichtige, mir einen Schnurrbart zuzulegen.«

»Was in aller Welt wollen Sie als Mönch mit einem Schnurrbart?«

»Nun, ich war vor vier Jahren gerade in Lhasa, als die Engländer im Potala eindrangen. Einer der Fremden versicherte mir, daß derjenige, der einen Schnurrbart trage, nie erkranken könne.«

»Das ist alles erlogen, das kann ich Ihnen versichern. Aber nun sagen Sie mir, haben Sie ihr gestriges Versprechen gehalten und Ihre heiligen Bücher über das Schicksal meiner verloren gegangenen Karawane befragt?«

»Ja freilich. Die Bücher sagen, daß Ihre Diener am Leben sind und daß es ihnen gut geht. Sie halten sich jetzt irgendwo im Süden auf. In 20 Tagen werden Sie mit ihnen zusammentreffen oder wenigstens zuverlässige Nachrichten von der Karawane erhalten.«

Eine orakelhafte Antwort! Binnen vierundzwanzig Stunden schon sollte ich Grund haben, mein Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Aussagen der lamaistischen Bücher sinken zu lassen.

Dschamtse Singe erhielt einige Kleinigkeiten, die ich entbehren konnte. Als Gegengeschenk gab er mir eine Tenga, kaum 50 Pfennig, und fügte hinzu, daß die Summe zwar nur klein sei, daß aber das Geldstück die Wirkung eines Talismans haben werde; solange ich es besäße, würde ich niemals Not leiden. Dann erhob er sich, rieb zum Zeichen der Freundschaft seine Stirn an der meinen und betitelte mich »Lama Sahib« ober frei übersetzt, »Herr Doktor der Theologie«.

Nachdem er zurückgekehrt war in seine kleine, enge Zelle mit einem Feuerherde in der Mitte des Lehmfußbodens und den Kisten und dem Bette an den Wänden, hielten wir eine kurze Beratung und beschlossen, am nächsten Morgen nach Toktschen weiterzuziehen, wenn wir auch kein Geld und keine Lebensmittel besaßen.