|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf der Wiese bei Kjung-lung entsprang eine klare Quelle; von unsern Nachbarn in fünf schwarzen Zelten kauften wir Lebensmittel, Butter und Tsamba. Zwei ältere, gutmütige Lamamönche besuchten uns und überreichten mir ein Kadach.

»Können wir Ihnen irgendwie gefällig sein, Herr?« fragte der eine.

»Ja freilich; ich brauche einen Führer nach Daba.«

»Gut; ich werde Sie dorthin geleiten, wenn Sie mich ebenso bezahlen wie Samtang Rangdol.«

»Das soll geschehen, und wenn Sie uns gute Dienste leisten, erhalten Sie noch ein Extrageschenk.«

Doch kaum war es dämmerig geworden, so schickte mir der Lama eine Absage. Ein vornehmer Mönch aus Totling-gumpa werde jeden Augenblick erwartet, und dieser würde sehr böse werden, wenn einer der Brüder von Kjung-lung fehlte. Samtang Rangdol ließ sich auch nicht überreden, uns noch weiter zu begleiten, bat mich aber, um alles in der Welt den Bettler aus Tschiu in meinem Dienst zu behalten, da dieser ihn sonst umbringen werde, um sich seines Geldes zu bemächtigen. Der Bettler durfte auch bei uns bleiben; wir würden ihn schon zu beschäftigen wissen; in einer Karawane gibt es immer viel zu tun.

Wir erhielten jedoch, als wir am 5. August weiterzogen, ganz unerwartet einen Führer. Eine aus fünf Männern und fünfzehn Jaks bestehende Teekarawane, die sich in Kjung-lung ausgeruht hatte und deren Ziel Totling war, brach mit uns zugleich auf. Wir folgten ihr wohl eine Stunde lang unmittelbar am Satledschufer auf den Fersen. Der Führer hieß Samje Karmo; ihm wurde eine Vergütung versprochen, wenn er alle an ihn gerichteten Fragen ehrlich beantwortete. Später ließ er das Trinkgeld im Stich, und die Antworten waren daher auch wohl nicht so ganz zuverlässig.

Unter großen, in Häute eingenähten Ziegelteeballen und begleitet von ihren Treibern, von denen zwei Flinten trugen, stapften die Yaks durch Schutt und Gras, über Quelladern und Abhänge. Sie waren als kleine Kälber in Tschang-tang zur Welt gekommen und fanden das Klima des eingeschlossenen Tales viel zu heiß für ihren dicken Pelz. Daher nahmen sie jede mögliche Gelegenheit wahr, um sich in dem Uferwasser des Flusses ein Fußbad zu verschaffen. Einer von ihnen ging zu weit ins Wasser hinaus und sank immer tiefer. Samje Karmo und seine Bande schrien und warfen über den Yak hinweg Steine ins Wasser. Aber diesem gefiel es in dem kühlen Naß, das ihm durch den Pelz bis auf den Rücken stieg, er schnaubte und schüttelte den Kopf über das Steinwerfen und ging immer weiter, bis er, mit den Teeballen als Korkkissen, zu schwimmen begann. Er ahnte nicht, daß bei all seiner Zottigkeit sein Leben in diesem Augenblick an einem Haare hing. Hätte ihn die saugende Strömung ergriffen, dann –! Aber er entging ihr und kletterte, triefend wie ein Badeschwamm, wieder aufs Ufer hinauf. Beide Partner, Samje und der Yak, hatten von dem Bade Nachteil, der Tee wurde durch das Untertauchen nicht besser und die Last wurde doppelt so schwer.

Wir hatten einen weiten Weg bis nach der nächsten Stelle, wo man eine ganze Stunde am Satledschufer entlang reiten kann. Einstweilen sagten wir dem Flusse Lebewohl. Er stürzt sich in einen neuen Hohlweg hinein, wo die ganze Wassermasse längs des Bergfußes der linken Seite tost. Hier ist die Felsenwand nicht senkrecht, sondern überhängend und von der reibenden, feilenden Kraft des Flusses unterminiert. Man hat daher keine andere Wahl, als in kurzen, steilen Zickzackwindungen die Kalksteinfelsen zu erklimmen, um auf die Höhen hinauf zu gelangen. Der Fluß verschwindet in der Tiefe; sein Rauschen wird schwächer und erstirbt endlich.

Zu immer höheren Räumen führt unser Weg hinauf. Immer größere Fernen beherrscht der Blick, und der Horizont rückt zurück. Die Steigung nimmt ab, und schließlich sind wir droben auf einer domförmigen Kuppe, die Munto-mangbo heißt – wenn uns Samje Karmo nichts vorgelogen hat! Am Rande einer lotrechten Wand steht eine Reihe Steinmale (Abb. 106). Senkrechte Felsen bilden die Seiten des Grabens, den der Fluß hier durch die Erdrinde gezogen hat. Unermüdlich arbeitet der unsichtbare Satledsch drunten in der Tiefe. Blöcke, die der Winterfrost aus den Felsen heraussprengt, stürzen hinunter und dienen dem Wasser bei der Ausmeißelung und Vertiefung des Bettes als Werkzeug.

106. Steinmal am Steilrande des Satledschtals. (S. 232.)

Langsam und ruhig folgen wir dem chinesischen Tee über die Hügel hinüber und an den steilen Wänden bergab und durchqueren zwei tief eingeschnittene Nebentäler ohne Wasser. Man muß über alle diese hinderlichen Nebentäler hinüber, die den Weg nach Indien so unendlich lang machen. Und dann geht es wieder nach den flach wellenförmigen Höhen hinauf. Der Blick bestreicht gewaltige Räume (Abb. 107). Man vergißt die senkrecht eingeschnittenen Cañontäler und meint, daß zwischen den niedrigen Kämmen und Gipfeln, die sich im Norden und Süden erheben, das ganze Land eben sei.

107. »Der Blick bestreicht gewaltige Räume.« (S. 233.)

Stellt zwei rechtwinkelige Tischplatten schwach geneigt gegeneinander und laßt sie unten durch einen schmalen Zwischenraum geschieden sein: das ist das Satledschtal. Aber denkt euch auch die Tischplatten von unzähligen Rinnen durchsägt, die alle nach der Mittelfurche hin gerichtet sind. So ist das Land, das die Straße nach Indien durchquert, eine Straße, die eine erhabene Verachtung gegen die Horizontalkurven der Karte zeigt. Eine halbe Stunde lang kann sie auf der ebenen Kuppe zwischen zwei Nebentälern hinlaufen und dann kopfüber in einen Abgrund hinunterführen, den zu überschreiten man einer ganzen Stunde bedarf. Man steht am Rande und meint, daß der gegenüberliegende Rand nur einen Flintenschuß weit entfernt liege. Man möchte dorthin springen oder fliegen und in Gedanken erblickt man schon den Viadukt, dessen Spinnengewebe wohl nie das Tal überspannen wird. Aber was nützt es? Man muß die hundert steilen Zickzackbiegungen hinunterklettern und dann auf der andern Seite wieder emporklimmen, um endlich den entgegengesetzten Rand zu erreichen.

Nun bleiben wir eine gute Weile auf der Höhe, denn der Weg geht südsüdwestwärts, nahezu parallel zwei Cañontälern. Der Pfad ist ausgetreten, zahlreiche Menschen und Tiere sind hier im Laufe der Zeiten gezogen. Jetzt aber ist die Straße verödet und leer. Wenn es hier Zelte und Hütten gibt, so liegen sie in der Tiefe versteckt, wo Bäche die Wiesen bewässern und Gerste gedeiht. Hier oben ist der Boden mit feinem Kies bedeckt, hart und trocken. Nur genügsame Grasbüschel leben von gelegentlichen Regenfällen. Eine aus zwölf Ammonschafen bestehende Herde flieht in eleganten Sprüngen vor uns. Hin und wieder finden wir, den Schädel eines Wildschafes, der durch Sonnenschein und Regen gebleicht und verwittert ist.

Aha! jetzt ist der ebene Weg wieder zu Ende. Mächtiger als seine Vorgänger läßt das Cañontal Schib oder Schibe-tschu seinen bodenlosen Abgrund zu unsern Füßen gähnen. Wenn man sich bis an den äußersten Rand begibt und dort hinabschaut, so sieht man den göttlichen Fluß, der sich in der Tiefe hinschlängelt. Auf dieser Höhe, also aus der Vogelperspektive, scheint das Wasser drunten stillzustehen, und lautlos ringelt sich der Fluß wie ein Band von S 12° W heran.

Wanderer, steige hier ab, das rate ich dir, denn andernfalls schießest du kopfüber vom Pferd! Es gibt auch andere Weisen, den Talgrund schneller zu erreichen, als dir lieb sein dürfte, denn der Boden ist hier oft hart und mit feinem Schutt bedeckt, in welchem sowohl Menschen wie Pferde die steilen Wände hinunterrutschen, wenn sie nicht rechtzeitig zu bremsen verstehen. Ich selbst hatte mir ein herrliches Schuhwerk zugelegt, ein Mittelding zwischen Stiefel und Strümpfen, das aus weißem Filz bestand und unten mit Socken aus der Haut des Wildesels endete, aber keine festen Sohlen hatte. Eine praktische, aber nicht hübsche Fußbekleidung! Weich und warm beim Reiten, greulich beim Zufußgehen im Geröll. Aber man kann viel aushalten, ehe man daran stirbt, und wenn die Socken durchgelaufen sind, lassen sie sich im Handumdrehen durch neue ersetzen.

Man kommt indessen in jedem Falle hinunter, und das Lager 464 wird auf der Wiese am Schibe-tschu aufgeschlagen. Der Fluß führte am folgenden Morgen 11,5 Kubikmeter Wasser, und sein Nebenfluß Lunak, der aus Südwesten kommt, hatte 2,3 Kubikmeter. Durch einen wilden, engen Hohlweg eilt der vereinigte Fluß dem Satledsch zu.

Ein verwirrendes Land! Zeichnete ich nicht auf meiner Karte jede Wegbiegung, jede Anschwellung und jede Einsenkung des Terrains ein, so wäre ich nicht imstande, dieses verwickelte Tälerlabyrinth zu entwirren. Dort, wo man auf jüngeren und älteren Terrassenabsätzen und bergauf und bergab in Rinnen und Seitentälern oder über domförmige Hügel hinweg reitet, bedarf man keines Führers. Aber manchmal geht der Weg eine Weile in einem Talgrunde weiter und ist dort unsichtbar, durch angeschwollenes Wasser fortgespült (Abb. 108). Dort waren wir verloren, wenn wir Samje Karmo nicht hätten. Er ist wirklich angenehm als Gesellschaft. Das fand augenscheinlich auch das kleine stumpfnäsige chinesische Schoßhündchen mit dem Schellenhalsbande, das Samje auf dem ganzen Wege von Lhasa her tagaus tagein getreulich auf dem Arme trug. Um von dort hierherzugelangen, hatte die Karawane vier Monate gebraucht, aber sie hatte sich auch überall, wo die Weide gut gewesen war, länger aufgehalten. Samje Karmo unterhielt uns mit Klatsch aus der Hauptstadt. Der Dalai-Lama sei auf dem Wege nach Peking, behauptete er.

108. In einem Talgrunde. (S. 234.)

»Woher weißt du das?«

»Man erzählte es sich vor vier Monaten in Lhasa auf den Straßen.«

»Wann kehrt er wieder nach dem Potala zurück?«

»Das weiß ich nicht.«

»Sehnt man sich nach ihm?«

»Nicht doch! Was mich anbetrifft, so mache ich mir gar nichts aus ihm.«

Der gute Samje war gewiß höflicher in seinen Reden, als am Anfange des Jahres 1910 der Papst des Lamaismus wieder in seine Hauptstadt einzog. Vielleicht betete er auch in diesem Augenblicke, da der Dalai-Lama sich wieder, diesmal von Indien aus, zum Einzuge im Potala anschickt, sein » Om mani padme hum« mit größerem Eifer, als er es auf dem Wege nach Daba tat. Jedenfalls ist jener höchste Priester eine bedeutende geschichtliche Persönlichkeit. Er hat China und das englische Indien bekriegt. Und noch niemals hat Tschenresi sich in einer so weitgereisten irdischen Hülle inkarniert.

So ziehen wir weiter, und Samje Karmo verkürzt mir die Stunden des Tages durch seine Unterhaltung. Er führt uns über sterile Höhen hinweg und auf steilem Pfade in das enge Tal Sang-serpo hinab, wo eine Quelle ein kleines klares Rinnsal speist, das munter durch eine üppige Wiese rieselt.

»Hier bleiben wir«, erklärte Samje.

»Weshalb nicht bis nach Dongbo-gumpa ziehen; es kann ja nicht mehr fern sein?«

»Nein, weit ist es bis dorthin nicht, aber dort ist keine so gute Weide wie hier. Und überdies ist es gefährlich, seine Tiere bei Dongbo-gumpa frei umher gehen zu lassen, denn dort sind Gerstenfelder, und man muß den Schaden bezahlen, den die Tiere angerichtet haben.«

»Wieviel kostet das Niedertreten des Kornes auf den Feldern des Klosters Dongbo?«

»Ja, in der Regel muß man für jede Pferdehufspur auf dem Acker eine Rupie bezahlen.«

»Das kann eine kostspielige Geschichte werden, wenn man viele Pferde hat.«

»Freilich, und ich rate Ihnen, heute auch hier zu bleiben und morgen an Dongbo-gumpa vorbeizuziehen.«

Wir schlugen daher unsere Zelte auf, zündeten unsere Dungfeuer an und freuten uns, unter Dach zu sein, als es zu regnen anfing. Aber der Spitzbube Samje Karmo hatte nur eine Kriegslist gebraucht. Er wollte uns abschütteln, weil er dachte, daß es gefährlich sein könne, in Gesellschaft eines Europäers in einem Kloster anzukommen. Nachdem seine Yaks eine Weile am Grasrande des Bächleins hatten weiden dürfen wurden sie von ihren Treibern wieder in Marschordnung gebracht, und unter Pfeifen und Singen zogen die Männer aus Lhasa mit ihrem weitgereisten Tee talabwärts. Wir hätten ihrem Beispiele folgen können, aber wir hatten uns schon für die Nacht häuslich eingerichtet, und der Regen verlockte uns nicht zum Weiterziehen.

Du lieber Himmel, wie regnete es in dieser Nacht! Man konnte vor dem Geplätscher und der Traufe kaum schlafen. Aber trotzdem es noch immer regnete, folgten wir doch am nächsten Morgen der Spur der Yaks aus Lhasa das enge Tal hinunter und bergauf über hügelige Höhen, wo Nebeldunst die Aussicht benahm. Jetzt hatten wir die Fährte verloren, und der Bettler aus Tschiu, der an der Spitze des Zuges ging, hatte entschieden keine Ahnung, wo das Kloster lag. Es war wirklich ein Glücksfall, daß wir es fanden.

Seltsam sieht es im Nebel aus, wenn man plötzlich an den Rand eines neuen Nebentales gelangt. Der Rand scheint im leeren Raume zu enden, und auch unter uns gähnt die unendliche Leere. Wir lassen uns an den durchnäßten steilen Wänden hinabgleiten und erreichen so den Talgrund, wo eine Schafherde Menschennähe verrät. Ein angepflöcktes Pferd grast auf einer Wiese. Ein Wimpelmal und eine Wegpyramide zeigen uns, daß wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Die Straße führt über verwirrende Hügel und Rinnen hinweg nach Norden. Zur Linken haben wir einen neuen Abgrund, ein Nebental erster Ordnung. Seine unteren Gehänge sind schreiend grün durch Gerstenfelder, die eine gute Ernte versprechen.

Dieses Tal heißt Dongbo, und binnen kurzer Zeit sehen wir das stolz auf seinem beherrschenden Hügel thronende Dongbo-gumpa aus dem Nebel hervorschimmern. Steil führt der Pfad dort hinauf; bald schlängelt er sich um Höcker aus anstehendem Gestein, bald läuft er wie eine Wandleiste am Fuße lotrechter Geröllterrassen entlang, in deren Wänden Höhlen gähnen, die der Ruß der Lagerfeuer geschwärzt hat.

Gleich so vielen andern Klöstern Tibets hat Dongbo-gumpa augenscheinlich bessere Tage gesehen. Verfall und Vernachlässigung, Häuser- und Mauerruinen, Kehricht- und Abfallhaufen, die in der Nässe stinken, räudige, wilde Hunde, die auf uns losstürmen und von Takkar entsetzlich empfangen werden, schmutzige, zerlumpte Dorfbewohner und Mönche: das ist der erste Eindruck. Wenn die Leute wenigstens noch höflich gewesen wären, aber Samje Karmo hatte sie wohl vor uns gewarnt. Sie hatten nichts zu verkaufen und wollten mit uns nichts zu schaffen haben. Was sie besaßen, brauchten sie selber, und es nützte nichts, daß wir die Rupien vor ihren Ohren klingen ließen.

Während die Karawane in die Tiefe des Tales hinunterzog und am linken Ufer des Baches das Lager aufschlug, blieb ich mit Kutus und Lobsang noch eine Weile droben, um mir wenigstens die Außenseite von Dongbo-gumpa zu besehen. Ein dunkler, überdachter Außengang, durch den die »Kore«, die seligmachende Umwanderung des Heiligtums, vorgenommen wird, war das einzige Außergewöhnliche. Das Portal des Lhakang war verschlossen.

Ich zeichne eine flüchtige Skizze des Klosters und des Dongbotales, das sich nach dem Satledsch hinunterschlängelt (Abb. 109). Aber der Regen setzt wieder ein, und auf nassem Papier läßt sich nicht zeichnen. Sogar Mönchen und Laien wird das Wetter zu feucht, und sie verschwinden einer nach dem andern wie Ratten in ihren dumpfigen Löchern. Es trieft und tropft von den Dächern und von unsern Mützen, kleine trübe Rinnsale rieseln an den steilen Bergwänden herunter, heute gibt der Südwestmonsun dem Himalaja eine gründliche Dusche, und es kann Dongbogumpa und seinen Kehrichthaufen nur gut sein, daß sie einmal abgespült werden. Das an einem solchen Tage düstere, einsame und öde Kloster muß ein entzückendes, romantisches Bild geben, wenn die Sonne es überflutet oder der Vollmond es in klaren Nächten bescheint. Aber bei jedem Wetter schwebt es wie eine geheimnisvolle Ritterburg über dem Abgrund.

109. Aussicht von Dongbo-gumpa nach Nordost über das Satledschtal. (S. 237.)

Skizze des Verfassers.

Da der Regen nicht gelinder wurde, faßten wir unsern Entschluß und eilten die steilen Wände hinab. Klatschnaß erreichten wir das Lager, das sich in 4081 Meter Höhe befand. So tief waren wir noch nie gewesen, seit wir den Langak-tso verlassen hatten. Die Gerstenfelder waren üppiger, als wir sie bisher gesehen hatten, und unsere Tiere mußten scharf bewacht werden, damit sie sich nicht verlocken ließen, in die Felder hineinzulaufen. Sie mußten sich mit einer kleinen Wiese am Dongbo-tschu begnügen, durch dessen Bett dem Satledsch 4 Kubikmeter Wasser in der Sekunde zuströmten. Die Zelte sind ganz dicht am Flusse aufgeschlagen, dessen Rauschen das Tal erfüllt und durch ein tausendstimmiges Echo verstärkt wird. Wieder lausche ich dem eintönigen Geprassel auf meinem Zelt und der Dachtraufe, die drinnen kleine Pfützen bildet.

Mit dem Proviant ist es kläglich bestellt. Die Leute haben nur noch einen halben Ziegel Tee; für mich ist nichts weiter da als ein kleiner Beutel Weizenmehl, Tee und Zucker. Um nicht hungrig einschlafen zu müssen, beschlossen wir blutenden Herzens, eine der Ziegen zu opfern. Es war grausam, aber es mußte sein. Die Ziege war mager und elend, leistete uns aber doch ihren letzten Freundschaftsdienst, so gut sie konnte. Am Abend sangen meine Leute ihre alten Lieder, aber der Gesang klang matter als sonst, weil der Fluß und die Wolken aus kräftigen Kehlen mitsangen.

Die nächtliche Temperatur geht auf 4,6 Grad über Null herunter, und noch haben wir nicht einmal einen Gruß von Indiens Sommer erhalten. Aber wir ziehen ja auch, wie am oberen Indus, mit den Kämmen des Himalaja parallel, und der eigentliche Durchbruch beginnt erst bei Schipki.

Gleich beim Lager nimmt die steile Steigung ihren Anfang, die zu den freien Höhen mit der weiten Aussicht hinaufführt. Wieder sehen wir das allgemeine Abfallen der Oberfläche nach dem Satledschtale und die dunklen, geraden Linien im Gelände, die ebenso viele Cañontäler anzeigen. Und wir müssen über alle hinüber! Die beiden ersten waren nicht so schlimm. Aber das dritte war ein Tal erster Ordnung. An seinem Rande steige ich ab und lasse meinen Blick den Horizont nach allen Seiten hin abstreifen. In N 25° O zeigt sich eine flache, mit Schnee bedeckte Bergspitze; sie ragt aus der Ladakkette empor, deren wir uns als der Wasserscheide zwischen dem Satledsch und dem Indus erinnern. Die Kette, die wir seit mehreren Tagen im Süden erblickt haben, heißt Zaskar, und in ihrem mächtigen Kamme liegt der Schipki-la, ein Paß, an dessen Fuße der Satledsch die Hauptmauer seines Gefängnisses durchbricht.

An schrägen Wänden und Absätzen hinunter gleiten wir und rutschen wir in die Tiefe des großen Tales hinab, das der Jungu-tsangpo ausgemeißelt hat. Eine kleine Strecke weit oberhalb des Weges sieht man diesen Nebenfluß aus einem felsigen Engpasse heraustreten, um sich über dem erweiterten Talboden, den unser Weg kreuzt, auszubreiten. Der Fluß führte jetzt 10 Kubikmeter Wasser, aber daß er vor kurzem noch höher angeschwollen gewesen war, sah man an den leeren Betten, die teils noch feucht waren, teils längliche Tümpel enthielten. Bisher waren wir durch 210 Kubikmeter Wasser gewatet; da wir aber die Nebenflüsse der andern Talseite nicht gesehen hatten, mußte man den Satledsch jetzt auf wenigstens 300 Kubikmeter in der Sekunde veranschlagen.

Ein junger Tibeter zu Pferd holte uns am Flusse ein. War er ein Verräter oder der Vorläufer einer Schar, die uns zum Umkehren zwingen würde? Nein, er brachte nur eine Nachricht nach Daba, und weil er uns darauf aufmerksam machte, daß wir erst dort wieder Wasser finden würden, schlugen wir unser Lager schon hier auf.

Auf den untersten Terrassen der westlichen Seite des Tales versprachen die Gerstenfelder eine großartige Ernte. Nur zwei arme Familien wohnten in verfallenen Hütten; die Männer waren nicht daheim, aber ihre drei Weiber zeigten, daß sie sehr gut allein fertig werden konnten. Bei Sonnenuntergang erschienen sie vor meinem Zelte, wo sie sich wie Suffragetten betrugen.

»Eure verfluchten Ziegen haben uns ein Ackerstück zertrampelt! Wollt ihr den Schaden bezahlen, ihr schlechten Kerle? Sonst verklagen wir euch im Kloster!«

»Wieviel kostet das angerichtete Unheil?« fragte ich.

»Wenigstens zehn Rupien!«

»Dann müßten sie alles, was da war, abgefressen haben.«

»Quengelt nicht, sondern bezahlt bar!«

Zwei meiner Leute sahen sich die Stelle an, und es stellte sich heraus, daß die Ziegen dort allerdings geschmaust hatten – was ihnen gern gegönnt war –, aber daß sie höchstens Gerste im Werte einer Rupie hatten vertilgen können. Die Damen erhielten jedoch drei und traten zufrieden lächelnd den Rückzug an. Sie hatten die Ziegen selbst ins Korn gejagt und sich dadurch schon vor dem Reifwerden des Getreides einen kleinen Nebenverdienst verschafft. Da ich es mir aber augenblicklich nicht leisten konnte, Extrakornzölle zu bezahlen, so erklärte ich meinen Leuten, daß sie künftighin für alles verbotene Weiden auf den Äckern unserer Nachbarn einzustehen hätten.

Am 9. August reiten wir aus dem Tale des Jungu-tsangpo bergauf; droben auf der »Tanga«, der ebenen Höhe, befinden wir uns um 350 Meter höher als in unserm Lager drunten im Talgrunde. Wie lange würde das Vergnügen dauern? Acht kleinere Nebentäler wurden in der Quere durchschritten, ein ewiges Aufundnieder. Die Luftlinie mag kurz sein, aber unser Weg ist lang und ermüdend.

Nach einer Weile wird die Richtung nordwestlich, und links öffnet sich allmählich ein neuer Abgrund ersten Ranges. Zur Rechten beginnt ein kleines Nebental, das sich nach und nach vertieft, um sich mit dem großen zu vereinigen. Aber die gleichmäßige Höhe, auf deren Kamm wir dahinreiten, verschmälert sich zu einem Keile, dessen Spitze wie ein Sprungbrett in den Raum zwischen den beiden Tälern hinausragt. Es ist, als ob die feste Erdoberfläche in dieser Spitze ende und hier der ewige Weltraum beginne. Es ist zu großartig! Ich muß eine gute Weile hier bleiben, um mich sattzusehen.

Die Karawane darf ihren Marsch nach dem heutigen Lager fortsetzen. Ich nehme ganz vorn an der Spitze Platz und bin dort auf allen Seiten mit Ausnahme derjenigen, von der wir hergekommen sind, von schwindelerregenden Abgründen umgeben. Der Blick beherrscht das ganze Gebiet zwischen den Bergketten im Norden und im Süden. Nach Nordwesten ist die Aussicht unendlich; die gelbbraune Erdoberfläche verschwimmt am Horizont. Man ahnt das Satledschtal, nach welchem sich die unzähligen, viele hundert Meter tief eingeschnittenen Täler hinziehen.

Die Luft ist klar, keine Wolken stehen am Himmel. Im Norden und Süden ist die Aussicht begrenzt, dort durch die Ladakkette, hier durch die Zaskarkette, die beide ziemlich unbedeutend aussehen und spärliche Firnfelder auf flachen Gipfeln zeigen. Die Entfernung von ihnen mag 60 oder 70 Kilometer betragen. Die Profillinie hat denselben Verlauf wie ein stark gespanntes Seil; das Gefälle nimmt daher nach der Mitte zu, wo der Satledsch strömt, ab. Dies gilt aber nur dem ursprünglichen Tale mit seinen losen Ablagerungen und seinen Beckenfüllungen, wie es sich von irgendeinem Punkte droben auf der »Tanga« ausnimmt. Von einem solchen Punkte aus gesehen, wie von dem, auf welchem ich mich hier befand, dominieren die lotrechten und die jähabstürzenden Linien. Zerschnitten und ausgehöhlt vom Regenwasser und von Flüssen, die während einer feuchteren klimatischen Periode wasserreicher gewesen sind als jetzt, gleicht das Land, dessen wunderbar modellierte Abgründe sich zu meinen Füßen öffnen, dem Innern einer auf den Kopf gestellten Riesenkathedrale.

Die Landspitze, auf der ich von der Tiefe umgeben sitze, hat senkrecht abfallende Seiten. Unter ihr folgt ein steiler Hang, worauf die Böschung wieder sehr schroff oder senkrecht wird. Der unterste Absatz nach dem Talgrunde zu hat eine weniger abschüssige Abdachung infolge des herabgestürzten Schuttes, der sich hier zu einem Kegel angesammelt hat. Gerade gegenüber auf der andern Seite des Haupttales erblickt man viel deutlicher und besser ebenfalls eine derartige Formation, eine Reihe senkrechter und steiler Absätze von der Spitze bis zum Talboden hinunter. In allen Winkeln zwischen den Tälern erheben sich solche Klötze festgepackten losen Materials, das aus dem feinsten Staube, Sand und Kies in abwechselnden Schichten besteht. Abbrüche und Rutsche kommen häufig vor, aber im großen und ganzen trägt die Formation das Gepräge einer Regelmäßigkeit, welche die ganze Landschaft umfaßt und ihr ein gestreiftes, kariertes Aussehen verleiht. Die vertikalen Linien sind Erdrisse und Abflußrinnen, in denen das Regenwasser sich einfrißt und dann Bergrutsche verursacht. Soweit der Blick reicht, herrscht dieselbe regelmäßige Zeichnung. Über der flachen Oberfläche der entgegengesetzten Talseite sieht man in immer stärkerer Verkürzung und immer blasser werdenden Farbentönen mehrere andere Täler schimmern. Bei jedem von ihnen ist nur der oberste Absatz sichtbar. Nach den meisterhaften Abbildungen der amerikanischen Geologen erkenne ich mit größter Leichtigkeit dieselbe Erosionsskulptur, dieselbe pittoreske Formation wieder, welche die Cañons des Coloradoflusses so berühmt gemacht hat.

Auf einem der unteren Absätze an der westlichen Seite des großen Tales, das wir hier unter uns haben, erhebt sich Daba-gumpa vielleicht etwas mehr als hundert Meter über der Talsohle. Unterhalb des Klosters sehen wir das Dorf Daba, das zwischen Pyramiden, Kegeln und Pfeilern von Geröll wie in einer Nische eingeklemmt ist. Dieses Dorf ist der wichtigste Handelsort auf dem ganzen Wege nach der Grenze.

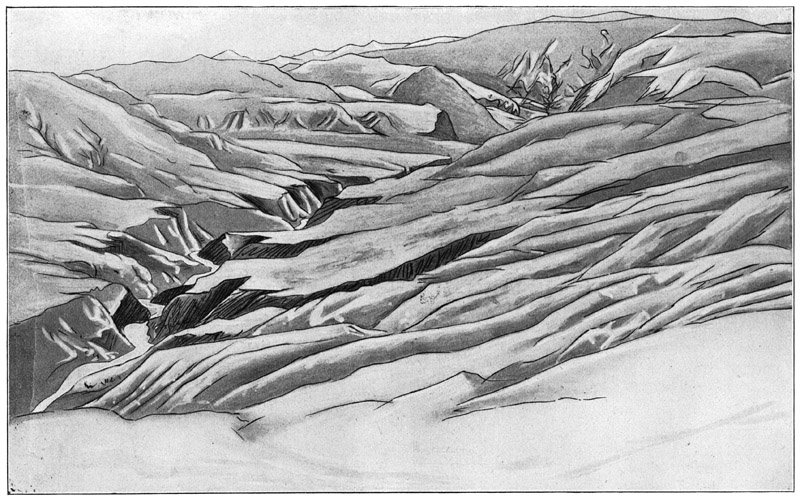

Wir haben nun genug gesehen und gehen in das Nebental hinab, das wir vor kurzem zur Rechten hatten. Von geringen Anfängen an gräbt es sich immer tiefer ein, und durch die abschüssigen Labyrinthe seiner Rinnen, Vorsprünge und Hügel ziehen wir nach dem Grunde des Dabatales hinunter (Abb. 110, 111). Der Fluß gleichen Namens war in mehrere Arme geteilt und führte nur 4,5 Kubikmeter Wasser in der Sekunde. An seinem linken Ufer stand das Lager 468 unmittelbar unterhalb des Klosterdorfes.

110. Durch eine Schlucht zum Satledschtal

111. Talboden bei Daba