|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als ich im vergangenen Jahre einen unvergeßlichen Sommermonat am Tso-mavang, dem Manasarovar der Hindus, und auf ihm verlebte, fühlte ich mich wie ein Herr im eigenen Lande und Seefahrer auf eigenem Wasser. Jetzt waren wir nur eine Schar Zugvögel, die sich aus den heiligen Gegenden fortsehnten.

Wir marschierten über die Ufersteppe, wo nach den ergiebigen Regengüssen dichtes, üppiges Gras wuchs. Dort weideten viertausend Schafe mit Salzlasten auf den Rücken. Ihre Treiber hatten sechs Zelte dicht nebeneinander aufgeschlagen und erzählten, daß sie aus Tschang-tang kämen und auf dem Wege nach dem Markte in Gyanima seien.

Zur Linken dehnt sich der verschiedenartig schillernde Spiegel des heiligen Sees aus, rechts haben wir die große Lagune, in die sich die Bäche der Täler Patschen und Patschung ergießen. Das Wasser, das sich von der Lagune in den See erstreckt, hatte im vorigen Jahre einen kleinen Bach gebildet. Aber jetzt, nach den vielen Niederschlägen, standen wir plötzlich am Ufer eines ansehnlichen, beinahe hundert Meter breiten Flusses. Er sah jedoch schlimmer aus, als er war. Die Strömung glitt außerordentlich langsam dahin, und die Tiefe betrug nur ein paar Dezimeter. Die ganze Wassermenge belief sich auf 5,250 Kubikmeter in der Sekunde. Das Durchwaten des Flusses wird nur durch den Grundschlamm erschwert, in dem die mühsam durch den Brei patschenden Tiere bis an die Knie einsinken.

Ich lagere auf dem festgepackten Sande und Kiese des Uferwalles. Im Norden erblickt man Pundi-gumpa auf seiner Felsenwand am Abhang des Pundiberges, und ein kleiner weißer Punkt, der den ganzen Tag vor uns sichtbar gewesen ist, stellt sich als das Kloster Langbo-nan heraus. Ein paar meiner Leute glaubten auch Tugu-gumpa sehen zu können; sie haben Falkenaugen; mir blieben diese Klöster auch im Fernglase unsichtbar. Der Kang-rinpotsche und der Gurla-mandatta sind in Wolken gehüllt; erst später am Tage trat der Götterberg undeutlich zwischen weißen Wölkchen hervor. Das Lager 453 wurde am Ufer des Gjuma-tschu, der 4 Kubikmeter Wasser führte, aufgeschlagen.

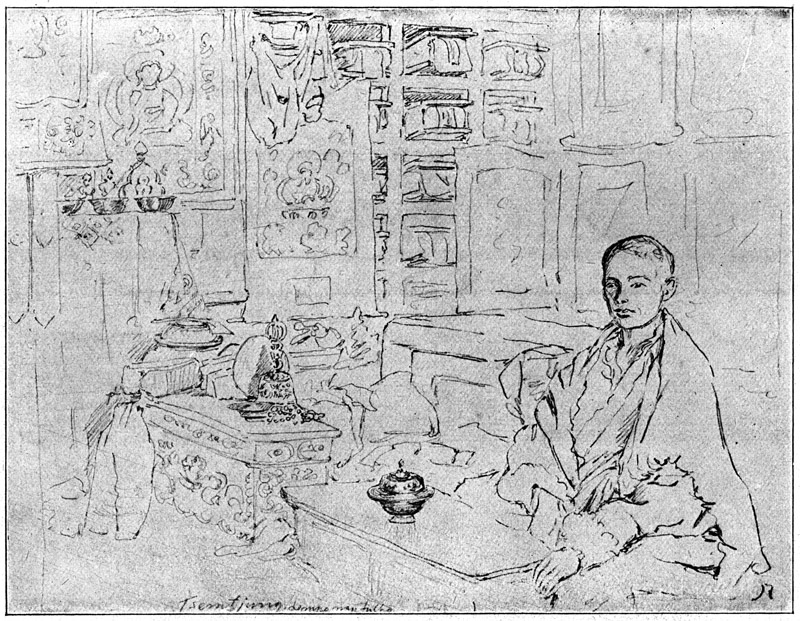

Die ganze Nacht lag das Land unter einer schwarzen Wolkendecke, und die Temperatur sank nicht unter 7,2 Grad über Null herab – endlich einmal eine wirkliche Sommernacht! Während die Karawane am Ufer nach Tschiu-gumpa weiterzog, besuchten ich, Lobsang und Kutus den jungen Prior Tsering in Langbo-nan. In seiner geräumigen Klosterzelle war alles gleich geblieben; er saß auf demselben Divan hinter demselben rotlackierten Tische, und die heiligen Bücher lagen noch ebenso wie früher auf ihren staubigen Brettern (Abb. 89). Sein Bild ist auch im zweiten Bande auf S. 17 zu finden (Abb. 202). Der einzige Unterschied war, daß Lama Tsering ein Jahr älter geworden war; er war jetzt dreizehn Jahre alt. Die älteren Mönche des Klosters leisteten ihm Gesellschaft. Und dort hatte er das ganze Jahr tagaus tagein gesessen, hatte das Papier in den Fensterrahmen im Winde pfeifen gehört und hatte den Winterstürmen gelauscht, die heulend über das Hochland gezogen waren. Jetzt trank er aus einer kleinen Kindertasse seinen Morgentee und zählte die Kugeln seines Rosenkranzes. In Gegenwart der Mönche mußte er die Würde eines Priors zur Schau tragen. Aber der Schelm blinzelte aus seinen Augen, und er lachte kindlich, als ich ihm von unsern Abenteuern erzählte.

89. Der dreizehnjährige Prior von Langbo-nan. (S. 160.)

Skizze des Verfassers.

»Weshalb sind Sie in diesem Jahre wie ein Tibeter gekleidet?« fragte er. »Im vorigen Jahre trugen Sie doch einen europäischen Anzug.«

»In europäischer Tracht hätte ich nie nach Bongba und Saka-dsong dringen können«, antwortete ich.

»Gut, gut! Kommen Sie noch einmal wieder hierher?«

»Ja, ich hoffe, Sie wiederzusehen, Lama Tsering.«

Wir hatten keine Zeit, lange sitzen zu bleiben. Ein Beutel Mehl und ein Stück Zucker wurden mir als Geschenk eingehändigt und mit einer Handvoll Silberrupien vergütet. Auf dem Hofe, wo ein Klosterjunge mein Pferd gehalten hatte, sagten wir den Mönchen Lebewohl, und als wir fortzogen, nickte der in einem Fenster sitzende junge Prior mir zum Abschied noch freundlich lächelnd zu.

Einsam und öde liegt das Kloster Tschärgip-gumpa in seiner Talmündung. Wir halten uns dort nicht auf, wir eilen an den wohlbekannten Riesenblöcken, Grotten und Tschorten seines Bergvorsprungs vorüber und richten uns unterhalb Tschiu-gumpas auf genau demselben Flecke wie das letztemal im Lager 454 häuslich ein. Die Lage der Uferlinie schien unverändert geblieben zu sein, die starken Regenfälle hatten den Spiegel des Sees nicht merklich zu heben vermocht. Doch die jährliche Regenzeit hatte eben erst begonnen, und ohne Zweifel würden genügend lange andauernde Niederschläge den Tso-mavang steigen lassen.

Auch in Tschiu-gumpa fand ich alte Freunde (Abb. 90–94). Der hauptsächlichste unter ihnen war der junge Mönch Tundup Lama, der mit einem Klumpen Butter als Bewillkommnungsgabe und mit langausgestreckter Zunge sich in mein Zelt hineindienerte. Er war magerer geworden, sein Gesicht sah abgezehrt aus, er ging gebückt und mit schleppenden Schritten, und er hatte einen bösen Husten. Aber er war noch derselbe freundliche, heitere Klosterbruder wie bei unserm letzten Zusammentreffen, und es schmerzte mich, daß er sein inhaltsleeres Leben zwischen den dunklen, mit Schimmelpilzen überzogenen Mauern seiner Zelle verbringen mußte, während ich selbst mich unbegrenzter Freiheit zwischen den herrlichen, frischen Bergen erfreute. Das ganze Klosterpersonal besuchte uns, Mönche, Hirten, Feuerungssammler und Wasserträger, ja sogar Tundup Lamas alte Mutter, und jeder erhielt aus alter Freundschaft ein kleines Geldgeschenk. Auch ein Bettellama erschien. Über der rechten Schulter trug er ein Paar mit Fell überzogene Holzsohlen, die er an den Händen festschnallte, wenn er kriechend den heiligen Kailas umkreiste (Abb. 95).

90. Tibetischer Jäger. (S. 161.)

91. Mönche mit Klarinette und Muschelhorn. (S. 161.)

Skizzen des Verfassers.

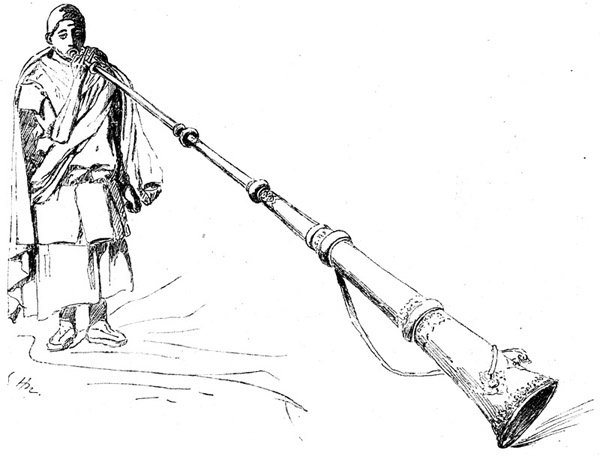

92. Lama mit drei Meter langer Kupferposaune. (S. 161.) Skizze des Verfassers.

93. Lama mit Tempeltrommel. (S. 161.)

Skizze des Verfassers.

94. Lama in Tschiu-gumpa. (S. 161.)

Skizze des Verfassers.

95. Bettellama. (S. 161.)

Skizze des Verfassers.

Am Ufer lagerte unter freiem Himmel eine Schar Hindupilger. Einer von ihnen war ein urkomischer Typus, etwa fünfzig Jahre alt, kupferbraun, mit schwarzem Backenbart, rotem Turban, einem zerlumpten Mantel, den ihm ein Ladaker Kaufmann geschenkt hatte, und mit einem Pilgerstabe, der unten einen eisernen Stachel hatte, in der Hand. Er wollte über Taklakot nach Indien zurückkehren und bat um eine Rupie, damit er sich ein einziges Mal ordentlich satt essen könne.

Tschiu-gumpa war ein kritischer Punkt, das wußte ich vom vorigen Jahre her. Aber die Nacht verlief still und ungestört, und auch am Morgen zeigten sich keine schwarzen Reiter. Wir ließen die Klosterleute in ihrer grauenhaften Einsamkeit zurück und hörten das Rauschen der heiligen Wellen hinter uns verhallen, als wir durch das Bett Ganga zwischen den beiden Seen hinabzogen. Über flache Hügel und sumpfige Wiesen am Nordufer des Langak-tso führte der Pfad zum nächsten Lagerplatz. Hier pflegen die Bewohner des Distrikts Parka im Winter ihre Herden werden zu lassen. Jetzt erblickte man dort nur einen einsamen Hirten und einige Yaks.

Unterwegs zeigte sich ein Landstreicher, greulich anzuschauen, schmutzig, hungrig und nur in Lumpen gehüllt. Mit einem dicken Stock verteidigte er sich tapfer, als die Hunde ihn angriffen.

»Schenken Sie mir einen Heller, Herr«, bat er in kläglichem Ton.

»Kennst du irgendeinen Schleichweg nach Tirtapuri, im Süden der Tasam?« fragte ich.

»Ja, ich kenne einen.«

»Willst du uns den Weg führen, so erhältst du täglich eine Rupie und freie Beköstigung.«

»Gern! Aber wenn sich verdächtige Reiter zeigen, so muß ich verduften, sonst werde ich totgeprügelt.«

Der neue Lotse der Karawane, den uns die Wildnis geschenkt hatte, hieß bei meinen Leuten aus Ladak schlechtweg »der Bettler«, und diesen Namen behielt er, so lange er uns begleitete.

Bei Sonnenuntergang erhob sich heftiger Südwestwind, und die Wellen tosten gegen das Ufer. Die Wolken um den Scheitel des Kangrinpotsche zerteilten sich, und ein matter Purpurschein beleuchtete den königlichen Berg. Im vorigen Jahre hatte ich ihn auf meinen Platten festgehalten und ihn auch von allen Seiten abgezeichnet. Jetzt sah ich ihn zum letztenmal. Ich fragte nichts mehr nach ihm, ich hatte mich an ihm sattgesehen und sah ihn jetzt nur wie im Traume.

Von einem kleinen Hügel neben dem Lager 455 aus konnten wir die Zelte und Hütten von Parka erkennen. Natürlich waren dort auch unsere weißen Zelte und unsere Lagerfeuer ebenso deutlich sichtbar. Weshalb kam man denn nicht, um mich zu zwingen, wieder die große Landstraße nach Ladak einzuschlagen? Ich weiß es nicht. Aber es kam niemand, und auch diese Nacht verlief ruhig.

Unmittelbar auf der Westseite des Lagers strömt durch die Ebene der Fluß aus dem Tale, das sich direkt im Osten des Kang-rinpotsche hinzieht und an dessen Eingang das Kloster Tsumtul-pu-gumpa liegt. Auch dieser Fluß hatte seinen Anteil an dem Regen erhalten; er führte 15 Kubikmeter Wasser in der Sekunde und war 125 Meter breit. Sein Grund war außerordentlich tückisch, so daß die Männer das Gepäck hinübertragen mußten. Mein Reitpferd tat, was in seiner Macht lag, um auch mich unters Wasser zu bringen, als es nahe daran war, in dem zähen Schlamme stecken zu bleiben.

Das alte ausgetrocknete Satledschbett zur Linken ziehen wir über das ebene Land, wo Pferde und Maulesel beim Anblicke und Dufte der saftigen Weide ganz kollerig werden und während des ganzen Weges mit der Nase am Boden marschieren. Darauf gehen wir quer durch das Satledschbett, in welchem sich das Regenwasser in großen Tümpeln angesammelt hat. An dem Punkte, wo wir am nächsten Tage, 29. Juli, das Flußbett wieder überschritten, waren dessen Uferterrassen so gut erhalten, als seien sie noch Heutigentages der Erosion ausgesetzt. Hier standen auch noch die Tümpel, die ich vom Jahre 1907 her kannte; sie hatten sich nicht vergrößert, weil sie beständig durch Quellen gespeist werden und daher vom Regen unabhängig sind.

Auf unserer linken Seite lassen wir den engen Talgang hinter uns zurück, in welchem der Satledsch, nachdem er scheinbar im Tso-mavang und im Langak-tso erloschen ist, durch Quellbäche wiedergeboren wird, um allmählich zu dem gewaltigen Flusse anzuwachsen, längs dessen Laufes wir durch den Himalaja ziehen werden. Auf eine kurze Strecke verlieren wir daher den Fluß, der hier noch ein unbedeutender Bach ist, aus den Augen und schlagen das Lager 457 auf den nördlich davon liegenden Hügeln auf. Hier wuchs sehr viel wilder Lauch; Gulam sammelte einen großen Vorrat davon, um die unvermeidlichen Hammelkoteletten, die täglich auf meiner »Tafel« erschienen, damit zu würzen.

Nur noch mit genauer Not konnten wir die Zelte aufschlagen, ehe der Regen kam. Die Wolken lagen buchstäblich auf dem Erdboden, und von den Bergen sah man keinen Schimmer. Zwanzig Kanäle mußten gegraben werden, um einer Überschwemmung vorzubeugen. Der Regen stürzte in Fluten herab und rief einen Akkord seltsamer Töne hervor. Bald klang es wie Militärmusik, bald wie zitternde Wirbel auf straffgespannten Trommelfellen. Aber durch das Ganze hindurch glaubte man fette Schafe blöken und feiste Yaks grunzen zu hören. Es regnete Lämmer und Kälber, es regnete Milch und Butter für die armen Nomaden vom Himmel herab.

Ich lausche, und in meine Ohren dringt der Klang kochender Töpfe, die mit fettem Fleisch gefüllt sind, und siedender Kannen, in denen der mit Butter vermischte Tee zubereitet wird. Wohlstand und gute Tage rieseln mit den schweren Tropfen herab. Man hört die Schmuckgegenstände der Weiber klappern und das Lärmen und Lachen kleiner, nackter, wohlgenährter Kinder, die um schwarze Zelte herum spielen. Der Nomade legt seine Flinte unter den Saum des Zelttuches; er ist nicht, wie in mageren Jahren, auf die Jagd angewiesen, er kann es sich leisten, hin und wieder ein Schaf zu schlachten.

Aber der Regen dauert fort, eintönig und schwer. Jenseits seines Nebeldunstes glaube ich ihn wie weißeste Watte in die hochalpinen Firnbecken, die Wiegen der Flüsse, fallen zu sehen. Draußen klingt es wie ein zunehmendes Tosen; es ist der Satledsch, dessen Wassermassen jenseits Tirtapuris dahinrollen. Noch ist der Fluß ein Kind, das im Tale tändelt, aber er wächst und erstarkt schnell, und jeder im Gebirge fallende Regentropfen trägt zu der ungeheueren Kraft bei, mit der sich der Fluß ein Tal durch den Himalaja sägt. Der Regen fällt immerfort, er schlägt und plätschert auf das Gras herab. Ich glaube die Wimpel auf den Pässen klatschen und die Gebetmühlen schnurren zu hören; es saust über der vom Himmel gesegneten Gegend wie ein tausendstimmiges » Om mani padme hum«.

Der Regen prasselte die ganze Nacht hindurch, und auch am Morgen zogen wir in dichtem Regen weiter. Die Luft ist rauh und naßkalt, ich hülle mich in meinen tibetischen Pelz und ziehe die Kapuze über den Kopf. Die Männer binden sich aufgetrennte leere Säcke um. Verdrießlich und triefend patschen wir fort, nach Westnordwesten, über eine kleine Schwelle und lenken dann unsere Schritte nach dem rechten Ufer des Satledsch hinunter, wo das kleine Kloster Döltschu-gumpa auf einem Hügel erbaut ist, während sich auf dem linken Ufer steile Bergwände erheben.

Über Döltschu-gumpa ist nicht viel zu sagen. In seiner jetzigen Gestalt wurde es um die Zeit erbaut, als Soravar Sing Tibet bekriegte. Ein Kanpo-Lama, vier Getsul oder Novizen, ein Aufseher und ein Proviantmeister waren jetzt die geistliche Einwohnerschaft des Klosters. Das goldene Sera bei Lhasa soll Döltschus Mutterkloster sein und den Mönchen jährlich 600 Tenga zum Unterhalt geben. Mit diesem Kostgeld müssen sie so gut wirtschaften, wie sie es verstehen; dafür haben sie die Seelsorge in ihrer Gegend zu übernehmen. Der Lhakang, der Göttersaal, ist armselig. Mitten auf dem Altartische steht ein kleines Tschorlen mit der Asche des Lamas Lobsang Däntsing, der vor zweihundert Jahren das Kloster Döltschu gegründet hat. Dies behauptete wenigstens der Lama, der mir das Heiligtum zeigte.

Vierzehn Zelte waren am Fuße des Klosterhügels aufgeschlagen. Ihre Bewohner waren jedoch keine Nomaden, sondern Wollhändler aus Nepal und Ladak. Sie erzählten mir, daß es sich lohne, in dieser Gegend Wolle aufzukaufen, und daß sonst Salz die einzige Handelsware sei, bei der man Vorteil habe. Fünf Schafslasten Salz wögen vier Schafslasten Gerste auf, und der Wert jeder sechsten Schafslast Salz sei die Abgabe, welche die Regierung fordere.

Besonders interessant ist Döltschu deswegen, weil gerade hier im Satledschbette die Quelladern entspringen, die jetzt die scheinbare Quelle des Satledsch sind, wenn man von der wirklichen, genetischen und historischen Quelle absieht, die im Südosten des Tso-mavang liegt. Der Name Langtschen-kabab der Satledschquelle ist daher an beiden Stellen zu finden. Der Hügel, auf welchem Döltschu-gumpa errichtet ist, soll die Form eines »Langtschen« oder Elefanten haben.

Am Abend kam ein wandernder Lama, ein Bettelmönch aus Kam im äußersten Osten Tibets, in unser Lager. Er war mit einem Spieße, einer Trommel und einer aus dem Schenkelknochen eines Menschen an? gefertigten Flöte ausgerüstet. Ich versprach ihm eine Rupie, wenn er eine halbe Stunde still stehen wolle, war aber mit dem Porträt noch nicht weit gelangt, als der Wanderer kehrtmachte und eilenden Schrittes das Weite suchte.

»Du mußt die verabredete Vereinbarung einhalten!« brüllte Lobsang ihm nach.

»Ich pfeife auf die Vereinbarung und auf die Rupie. Der Kerl verhext mich mit seinen Augen.«

Noch ein Versprechen wurde nicht gehalten, wenn auch aus triftigeren Gründen. Ein Ladaki hatte versprochen, mir seine neun Esel für die Strecke bis Tirtapuri zu vermieten. Aber nachdem er erfahren hatte, daß die auf dem Wege dorthin zu passierenden Nebenflüsse schon derartig angeschwollen seien, daß kein Esel dumm genug sei, sich hineinzubegeben und sein Leben zu wagen, schickte er mir den Bescheid, daß aus der Vermietung nichts werden könne.

Wir mußten uns daher selbst helfen. Unmittelbar unterhalb des Klosters durchwaten wir den kristallklaren Bach, den die Quellen speisen. Es ist der junge Satledsch, der mir von nun an auf dem Wege nach Simla Gesellschaft leisten wird. Hätten wir immer am Flußufer gelagert, so würde sich jedes neue Lager in etwas geringerer Höhe über dem Meere befunden haben als das unmittelbar vorhergehende. Schon bei Döltschu sind wir weniger hoch als am Langak-tso; der See hat eine Höhe von 4589 Meter, das Kloster aber liegt 4517 Meter hoch. Als wir weiter kamen, stellte sich aber heraus, daß in den Verhältnissen der Höhenziffern zueinander keine Regel herrschte. Es war ein ewiges Aufundnieder.

»Aber die Tage der Kindheit fliehen schnell dahin.« Es dauerte nicht lange, so hatte der Satledsch seine Kindheit hinter sich. In einer Talerweiterung hören wir ein Getöse wie von großen heranrollenden Wassermassen. Durch eine Lücke in der Erosionsterrasse der rechten Talseite stürzt der Nebenfluß Tschukta heraus und verteilt sich in fünf Deltaarmen mit dickem, braungrauem und schäumendem Wasser über den Kiesgrund. Der fünfte Arm dieses aus dem Transhimalaja stammenden Flusses war 53 Meter breit und hatte 16 Kubikmeter Wassermenge in der Sekunde. Zwar war er wohl fünfzigmal so groß wie der Quellbach des Satledsch, aber dieser fließt das ganze Jahr hindurch, während der Tschukta beim Regen anschwillt und in der Winterkälte versiegt.

Nachdem wir, ohne naß zu werden, hinübergelangt sind, folgen wir dem rechten Ufer des vereinigten Flusses und ziehen dann am Fuße einer 8 bis 10 Meter hohen Erosionsterrasse im Flußbette selber weiter. Auf beiden Seiten zeigen sich alte Terrassen, die wohl 40 Meter über der Talsohle liegen und als Zeugen aus einer Zeit dastehen, in der gewaltigere Wassermassen als jetzt das Tal durchströmten und die Seen ständigen Abfluß nach dem Meere hatten.

Nach einer Weile gelangen wir an eine neue Unterbrechung der rechten Terrasse, und ein neuer Nebenfluß, der Gojak, ergießt sich in den Satledsch. Der Gojak mochte drei Kubikmeter gelbbraunen Wassers, so dick wie Erbsensuppe, führen. Immer wieder überschreiten wir Quellbäche. Jeder trägt sein Scherflein bei; der Fluß wächst schrittweise.

Das Satledschtal hat hier eine westliche Richtung; es mag etwa zwei Kilometer breit sein, rechnet man aber nur den ebenen Talboden, so beträgt die Breite ein- bis zweihundert Meter. Einige Strecken sind mit üppigem Grase bewachsen, und wir wundern uns darüber, daß keine Nomaden sich dies zunutzemachen. Wir gewahren nur verlassene Lagerplätze. Die Gegend ist ohne Leben, nur Hasen laufen im Grase. Das Lager dieses Tages, 459, wurde in 4442 Meter Höhe am Ufer des Satledsch aufgeschlagen. Hier mündete eine Quellader, deren blaugrünes Wasser sogleich in der gelbbraunen, tosenden Masse des Flusses verschwand. Um die Mittagszeit hatte das Quellwasser eine Temperatur von 11,55 Grad, während der Fluß auf 16,25 Grad erwärmt war.

War ich der stillen Ruhe des Hochlandes überdrüssig geworden, so sollte ich jetzt nach Herzenslust Lärm hören. Es war nicht allein das dumpfe, starke Rauschen des Flusses, nein – auch der Regen prasselte wieder auf die Abhänge nieder, und über dem Tale rollte der Donner. Als wir am 1. August aufbrachen, goß es noch immer vom Himmel herab. Jetzt war die Regenzeit im vollen Gang. Aber wir zogen auch von zentralen Teilen Tibets nach den peripherischen Himalajagegenden, die den Hauptteil der Niederschläge der Südwestmonsune auffangen.

Etwa zweihundert Meter unterhalb des Lagers drängt sich das Satledschtal zu einem korridorähnlichen Hohlweg zwischen jähabstürzenden Felsen zusammen, den zu durchziehen unmöglich ist. Daher führt der Pfad nach dem Kamme der rechten Talseite hinauf. Weit waren wir dort oben noch nicht gelangt, als uns schon ein neuer, tief wie ein Graben zu unsern Füßen eingeschnittener Talgang haltgebot.

Soweit man ihn in dem Regendunste verfolgen kann, kommt er von Nordosten her. Gras läßt den Talgrund grün schillern, und in der Mitte glänzt ein gewundener Fluß wie ein hellgelbes Band. Wir stehen am Rande, von welchem der Pfad in steilen Krümmungen nach dem Grund? dieses Nebentales hinabführt; der Höhenunterschied beträgt nur fünfzig Meter. Der Fluß sieht aus der Ferne unbedeutend aus. Bald aber hört man sein strudelndes Tosen, und als wir am Ufer angelangt sind, wird uns beim Anblick der schweren, rotbraunen Wassermassen ganz schwindlig zumute. Der Fluß heißt Tokbo-schar. Eine kurze Strecke unterhalb der Furt verengt sich das Tal, und der Tokbo-schar preßt sich durch ein enges Felsentor hinaus, um sich mit dem Satledsch zu vereinigen.

Wir überlegten uns die Sache eine Weile. Der Regen fiel in Bindfadenstärke. Es war beinahe ein Trost, schon naß zu sein, denn es wäre ja zu merkwürdig, wenn wir über diesen Fluß, der rot vor Wut zu sein schien, ohne ein tüchtiges Bad hinüberkämen. Alle Lasten, welche die Pferde und die Maulesel trugen, wurden möglichst hoch aufgepackt und sehr fest verschnürt. Einige Leute suchten nach einer geeigneten Furt. Da, wo das Wasser sich in hohen, siedenden Glocken wölbt, kann man tückische, blankpolierte Blöcke erwarten, auf denen die Tiere ausgleiten und fallen könnten, aber an Stellen, wo die Oberfläche des Wassers kleine gleichmäßige Wellen bildet, darf man auf ebenen Grund hoffen. Die Furt, die schließlich gewählt wurde, sah nichts weniger als einladend aus, aber es gab keine bessere, und hinüber mußten wir.

Der Fluß bestand hier aus drei schmalen Armen von 7,22 und 11 Meter Breite; in dem mittelsten betrug die Tiefe genau einen Meter. Dies ist an und für sich nicht viel, aber wenn das Wasser Stromschnellen bildet und Männer und Tiere wegzuschwemmen droht, dann ist es mehr als genug. Die gesamte Wassermasse betrug 27 Kubikmeter in der Sekunde, und damit erhielt der Satledsch einen bedeutenden Zuschuß.

Zuerst mußte die Furt ausprobiert werden. Rasak und der »Bettler« entkleideten sich, faßten einander an und schwankten und taumelten wie Betrunkene in das Wasser hinein. Sie bedurften wirklich eines Bades. Aber vom »Bettler« war es unvorsichtig, daß er seine Rückseite entblößte; denn sie war gestreift wie ein Zebra infolge einer Prügelstrafe, die irgendwo an ihm vollzogen war. Er verriet sich daher als ein bestrafter notorischer Spitzbube. Aber was ging das mich an? Jetzt gehörte er zu meiner umherziehenden Gesellschaft und spielte seine Rolle vorzüglich. Beide kamen auch, ohne zu fallen, über alle drei Arme und kehrten zurück, um als Lotsen zu dienen.

Nun entkleideten sich alle meine Leute. Die Lasttiere wurden einzeln hinübergeführt; an jeder Seite eines watenden Tieres gingen zwei Mann, um sofort zuzugreifen, falls es stürzen sollte. Ich schwebte in der größten Angst wegen meiner Karten, Aufzeichnungen und Skizzen. Aber alles lief glücklich ab; zuletzt ritt ich selbst mit einem vorangehenden Lotsen durch den Fluß.

Nachdem die Leute sich abgetrocknet und wieder angekleidet hatten, ritten wir von neuem auf die plattformartige Terrasse hinauf. Dort waren wir nicht weit gelangt, als sich ganz dasselbe Schauspiel wiederholte. In der Tiefe unter uns kochte und schäumte ein neuer Nebenfluß, der Tokbo-nub, der sich eine ebenso scharf markierte Talrinne ausgemeißelt hatte wie sein Nachbar und gleich diesem dem Satledsch durch ein enges Felsentor zuströmt. Es blieb uns keine Wahl.

Wieder wurden alle Stricke fester um die Lasten gezogen, die Männer entkleideten sich, Pferde und Maulesel plumpsten ins Wasser hinein, schwankten über die Blöcke und stemmten die Hufe fest auf, um nicht fortgespült zu werden. Wir hörten gar nicht, wie der Regen plätscherte, als sich die 24 Kubikmeter in der Sekunde betragende Wassermasse des Tokbo-nub an den Watenden vorüber und unter ihnen hindurch wälzte.

Der Pfad auf der Kiesterrasse ist mit Steinmalen und Manimauern getüpfelt, die die Nähe eines Tempels anzeigen. Der Transhimalaja, in dessen südlichen Tälern die beiden Nebenflüsse ihr Regenwasser sammeln, ist in diesem Wetter nicht sichtbar, und nach links hin ahnen wir nur den durch anstehendes Gestein gesägten tiefen Korridor des Satledsch, den das dahinströmende Regenwasser jetzt ganz ausfüllt.

Die anstrengende, nasse Tagereise nähert sich ihrem Ende. Eine hundert Meter lange, außergewöhnlich gut erhaltene Manimauer weist nach dem Kloster Tirtapuri hin, das sich an einem terrassenförmigen Abhang erhebt und das ein ganzes Trabantenkorps von Tschorten umgibt.

Ich ritt zum Heiligtum hinauf. Der Prior, ein Kanpolama, geruhte nicht, sich zu zeigen; aber von den 21 Mönchen des Klosters waren 16 anwesend, und sie hatten nichts dagegen, mich herumzuführen. Sie sprachen den Namen des Ortes wie Tretapuri aus, aber das Wort Tirtapuri ist indischen Ursprungs und bedeutet »Wallfahrtsort«. Sanft lächelnd und in Nachdenken versunken thronte Schakia Toba auf dem Altartische im Lhakang, der im übrigen nichts Ungewöhnliches aufzuweisen hatte. Doch, man zeigte uns einige flache, schwarze, rundgeschliffene Steine, die Diabas oder Porphyr sein konnten. Sie trugen deutliche, ziemlich tiefe Abdrücke der Hände und Füße heiliger Männer, die längst in Buddha entschlafen sind. In einem sah man auch den Abdruck eines Pferdehufes. Pia fraus! Die Hauptsache ist, daß die große Menge glaubt und voller Demut fortfährt, dem Kloster Gaben zu spenden.

Im Vorraum des Lhakang hatten sich zwei »Nekora«, Pilger aus Lhasa, niedergelassen. Ein Hindu leistete ihnen Gesellschaft. Der Manasarovar und der Kailas waren das Ziel seiner Reise. In einer kleinen Messingkanne hatte er heiliges Wasser aus dem Gangasee; diese wundertätige Flüssigkeit wollte er gegen eines meiner Pferde vertauschen. Aber zu diesem Geschäft hatte ich keine Lust; in der Kanne konnte gewöhnliches Dorfteichwasser sein, und meine Pferde brauchte ich selbst.

Durch eine Allee von Tschorten führt der Pfad zu einem kleineren Göttersaale hinunter, dem Dorische Pagmo Lhakang, wo die Heilige dieses Namens in Gesellschaft Buddhas und anderer Potentaten der lamaistischen Götterwelt sitzt. Dortsche Pagmo ist eine Äbtissin, die, gleich dem Dalai-Lama und dem Taschi-Lama, nie stirbt; nur ihre irdische Hülle erneuert sich. Sie wohnt in dem prachtvollen Nonnenkloster auf der Halbinsel im Jamdok-tso. Der seltsame Name bedeutet »die heilige Sau« oder »die Diamantsau«, und der Beweis ihrer Reinkarnation ist ein Muttermal im Nacken, das einer Schweineschnauze ähnelt. Ihr Saal in Tirtapuri ist feucht, dunkel und melancholisch, und man muß sich erst an das Dämmerlicht gewöhnen, ehe man das stereotype Lächeln der Götterbilder unterscheidet.

Draußen flutete der Regen herab und rieselte an den Felsen hinunter. Die Karawane hatte unterhalb des Klosters das Lager 460 neben einer Felsplatte aus Kalksteinkonkretionen aufgeschlagen, wo warme Quellen entsprangen. Der Regen stand wie ein Glasschloß vor uns. Wir warteten daher noch ein wenig im Portale des finsteren Kobens der heiligen Sau. Hinter uns gähnte eine mystische »Götterdämmerung«, draußen sang die große Freiheit im Rauschen tosender Kaskaden. Wie konnten die Mönche bei der Wahl zwischen beiden zaudern? Nun, im Kloster erhielten sie Tsamba, Tee und Brot, ohne zu arbeiten. Ihre Tage verstrichen sorgenlos und ruhig im Dienste der ewigen Götter. Gottesdiensthalten, Lampenputzen, in Ornat und Maske während der großen Tempelfeste Beschwörungstänze aufführen und Seelsorger der in der Umgegend lebenden Nomaden zu sein, das alles war viel bequemer, als mit Karawanen umherzuziehen, Schafe und Yaks zu hüten oder in Tschang-tang Salz zu brechen.

Der Regen hörte nicht auf. Aber wir hatten jetzt genug von der »heiligen Sau« und ihren Mönchen, wir hüllten uns in unsere Mäntel und eilten zu unsern alten Zelten hinunter.