|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Man beeilt sich in der Wüste und hat keine Zeit zu verlieren; so schnell wie nur irgend möglich legt man sich schlafen. Der Mond guckt an vielen Stellen in mein winziges Zelt hinein. Als ich um Mitternacht einmal aufwachte, erschien es mir im Zelt so merkwürdig dunkel, und als ich einen Zipfel der Burcha in die Höhe hob, fand ich, daß undurchdringlich zusammengeballte Wolken den Himmel bedeckten und der feindliche Wind, der Bad-i-Chorassan, aus Nordosten heulte und pfiff. Dieser Wind hatte mich schon auf meinem ersten Wüstenzug verfolgt. Sollte mich jetzt wirklich mitten in der Wüste Regen überfallen, und würde auch ich, gleich so vielen andern, gezwungen sein, die Kamele im Stich zu lassen, um selbst mit schwindenden Kräften noch einen Versuch zu machen, mich nach der nächsten Küste zu flüchten?

Um 5 Uhr standen wir auf, frühstückten und machten uns eine Stunde später bei 2,3 Grad Kälte und jetzt nur noch schwachem Nordostwind auf den Weg. Die Sonne ging klar auf; sie hatte sich aber eben erst über den Horizont erhoben, als sie auch schon in einer dunkeln Wolkenbank verschwand. Der Tag war trüb und kalt, aber der Weg gut und trocken. Ich ging unserm Zuge voraus. Soweit man vor sich nach Süden sehen konnte, schien das Terrain sich nicht zu verändern, und wenn sich nur das Wetter hielt, würde es mir schon gelingen, mit heiler Haut wieder an Land zu kommen.

Fern im Süden gewahrt man die hellblauen Silhouetten des Kuh-i-Arusun und des Kuh-i-Chur-i-ges; wir hoffen, daß wir sie immer höher emporragen und immer deutlicher hervortreten sehen werden, ehe wir wieder unser Nachtlager aufschlagen. Der Südhorizont ist so scharf wie die Schneide eines Messers, und nur selten gewahrt man auf dem vegetationslosen Tonboden der Wüste einen Anflug leichter Dünung. An einer Stelle liefen einige kaum fußhohe Erdwälle parallel nebeneinander her, wahrscheinlich waren sie durch einen Seitendruck in der Tonmasse entstanden. Ein 500 Meter breiter Gürtel bestand aus schwarzem Material und war glatt und feucht. Weiter südwärts ging es durch drei Senken, die nur 15–20 Meter breit waren und auf beiden Seiten lauter schwarzen Schlamm hatten. Sie glichen Erosionsbetten und erstreckten sich so weit nach Osten und Westen, als der Blick reichte; im südlichen Teil eines jeden solchen Bettes stand ein hier und dort unterbrochener, 2 oder 3 Zentimeter dicker Salzstreifen. Die Entstehung dieser Betten ließ sich schwer erklären, denn Erosion durch fließendes Wasser war in dieser ebenen Wüste kaum denkbar; meine Leute behaupteten auch, daß in ihnen niemals Wasser ströme, doch sollen sie nach heftigen Regengüssen dann und wann stagnierende Salzwassertümpel enthalten. Da sie mit den nördlichen und südlichen Uferrändern der Wüste, von denen die Zufuhr an festem Material stammt, parallel liegen, ist es wahrscheinlich, daß auch diese Furchen durch Tangentialdruck entstanden sind. In einem Bett mit fließendem Wasser würde dem Salz nie die Zeit bleiben, sich zu Fladen anzusammeln.

»Spute dich, es ist Mittag!« ruft Gulam Hussein dem im Halbschlaf auf dem ersten Kamele sitzenden Ali Murat schon um 8 Uhr morgens zu. Wir reiten jetzt alle drei und schaukeln über diesem Toten Meere hin, wo keine Fliege summt, kein Grashalm die Einförmigkeit unterbricht und keine Unebenheit des Bodens die gleichmäßige Linie des Horizonts verändert. Das einzige, was auf organisches Leben hinweist, sind die Fährten von Karawanen, die hier durchgezogen sind, oder Gegenstände, die sie zurückgelassen haben, oder auch die Leiche eines kleinen Vogels, dessen Flügel hier erlahmt sind. Vergebens späht man nach einem Steinchen oder nach Sandkörnern umher, die die Nähe des Landes ankündigen würden. Newenk nimmt großes Interesse an all den Kamelkadavern und -gerippen, an denen wir vorüberziehen; er untersucht sie gewissenhaft, legt sich auf den Rücken, reibt sich an ihnen, schmiegt sich an sie mit gemütlichem Knurren und riecht nachher noch tagelang nach Leichen. Oft nimmt er eine Rippe oder einen kleinen Knochen mit und trägt ihn wohl eine halbe Stunde zwischen den Zähnen. Dann aber, wenn er seiner überdrüssig geworden ist, kratzt er mit den Vorderfüßen ein Loch in den Boden, begräbt den Knochen und wirft das Grab mit der Schnauze zu. Er ist wirklich unnötig vorsichtig in dieser Gegend, wo es keine Seele gibt, die ihm seinen Fund stehlen könnte, und wo überdies längs des ganzen Weges an Gerippen wahrhaftig kein Mangel herrscht.

Im Süden glänzt die Wüste schwarz, und wir ahnen dort Schlammboden; aber selbst ein dreiviertelstündiger Ritt hat uns dem Gürtel noch nicht merklich nähergebracht. Die Entfernungen sind groß, und die Aussicht verändert sich nicht. Als wir volle drei Stunden hindurch geritten waren, sahen wir das Chur-i-ges-Gebirge nur um eine Nuance deutlicher hervortreten. Die bei Dschandak liegenden Berge, die am Morgen deutlich sichtbar gewesen waren, verschwanden während des Tages, zeigten sich indessen am Abend wieder am Horizont.

An den Stellen, wo das Erdreich schwarz und weich ist, ist der Pfad infolge der Abnutzung durch den Verkehr oft einen halben Fuß tief in den Boden eingedrückt, bildet aber fast immer nur ein einziges Band, während er auf der westlichen Straße von Dschandak oft aus einem ganzen Bündel paralleler Fußsteige besteht. Augenscheinlich marschieren die Karawanen auf der östlichen Straße niemals in mehreren Kolonnen, sondern immer nur in einer einzigen langen Reihe.

Jetzt sind wir auf dem schwarzen Erdreich; es besteht aus weichem, zähem, durch und durch nassem Schlamm, der an den Stiefeln hängen bleibt, bis man bleischwere Sohlen hat. Es nützt gar nichts, daß man sie abzuschütteln versucht, denn zwei Schritte weiter hat man wieder neue; sie machen das Gehen auf dem glatten, tückischen Boden noch anstrengender und schwerer. Mit den Händen lassen sie sich nicht entfernen, nur eine Messerklinge ist dieser widerwärtigen Belastung gewachsen. Und reiten will man auch nicht auf diesem Terrain, wo ein Kamel nach dem andern hinpurzelt. »Das Kamel frißt Erde« (= beißt ins Gras), sagen die Perser. Lange schon bevor wir aus dieser tückischen Wüste hinauskamen, waren die Kamele an den Seiten und am Bauche mit Schlamm richtig bepanzert.

Man täuscht sich über die Entfernungen und kann die richtige Größe der Gegenstände nicht beurteilen. Am Rande des Kal-i-nemek, des »Salzflusses«, stand ein meterhohes Mal aus Salzblöcken, das, aus der Ferne gesehen, die Dimensionen eines Zeltes, ja einer lagernden Karawane zu haben schien. Längs dieses Bettes zieht sich ein greulicher Schlammstreifen hin. Die Kamele schlingern und schaukeln wie steuerlose Schiffe in hohem Seegang. Ein am Horizont liegendes Kamelgerippe wurde von Gulam Hussein für eine herannahende Karawane gehalten.

Langsam werden die südlichen Berge über dem Horizont höher, und neue Bergspitzen tauchen, dunkeln Punkten gleich, hinter ihnen auf, während das Gebirge im Norden von Turut niedriger wird und in der Luft verschwimmt. Um 1 Uhr ist die Temperatur auf 12,8 Grad gestiegen; wir nähern uns einem wärmeren Land. Drei Stunden weit blieb die Kewir gut und trocken, so daß wir wieder reiten konnten. Das erste, was man tut, wenn man auf dem Kamel sitzt, ist, daß man sich mit dem Messer von seinen Extrasohlen befreit. Das Terrain ist hier genau ebenso wie in der Salzwüste von Ostzaidam, derselbe harte, trockne, poröse und salzhaltige Tonhöckerboden, den die Turkestaner »Schor« nennen und der auch in der Lopwüste vorkommt.

Um ½5 Uhr haben wir einen Farsach über die Hälfte des Weges zurückgelegt und befinden uns bei der Wegmarke Tschil-i-palun-i-chär, hinter der ein neuer Moorgürtel beginnt. Es dämmert bereits, und die Wolken verdichten sich; es wird ganz dunkel, bis der Mond aufgeht, der sich zwar auch in Wolken hüllt, aber dennoch ein unbestimmtes Licht verbreitet. Es ist zu dunkel und zu anstrengend, zu Fuß durch den Morast zu patschen; wir reiten schlingernd und schaukelnd durch die dunkle Nacht dahin. Man hört ein lautes Aufklatschen in dem widerwärtigen Brei; eines der vier Kamele ist gestürzt, und die andern bleiben stehen, bis ihm wieder auf die Beine geholfen ist. Es beginnt fein und dünn zu sprühen; wie wird es uns erst ergehen, wenn ein tüchtiger Regen die schon ohnehin überreichlich nasse Wüste noch mehr aufweicht!

Jetzt aber haben wir keine Kraft mehr, noch weiter zu marschieren! Ein vierzehnstündiger Marsch ohne jegliche Unterbrechung ist für einen Tag wirklich genug. Nach einigem Suchen finden wir ein Fleckchen, das leidlich trocken ist, auf dem aber meine Filzdecke, die ich mir untergelegt hatte, am andern Morgen doch festgeklebt war. Beim Scheine des Lagerfeuers wurde ein Loch in den Boden gegraben, um die Konsistenz der Oberschicht zu untersuchen. Zu oberst haben wir hier eine 10 Zentimeter dicke Schicht nassen Tonschlamms, darauf ein 7 Zentimeter mächtiges hartes Salzlager, das auf einer 15 Zentimeter dicken, halbtrocknen Tonschicht ruht. Unter dieser wird der Tonschlamm immer nässer, und in etwas mehr als 100 Zentimeter Tiefe ist er so mit Wasser durchzogen, daß unser eiserner Spieß durch seine eigene Schwere langsam immer tiefer in ihn einsank. Wenn man nicht aufgepaßt hätte, wäre er spurlos in dem Morast verschwunden, über welchem relativ trockner Ton und die Salzschicht eine Haut bilden, die sich mit der Eisdecke eines Sumpfes vergleichen läßt. Dank der harten Salzschicht sinkt man in der Gegend, in der wir uns jetzt befanden, nicht in den Ton der Oberschicht ein. Hier wurde eine Höhe von 746 Metern festgestellt. Es war unser Lager Nr. 26.

In der Nacht auf den 11. Februar sank das Temperaturminimum auf nur 5,2 Grad, und am Morgen war die Wolkendecke dichter und einheitlicher als je zuvor, wozu es obendrein hin und wieder fein und dicht regnete. Glücklicherweise sind wir schon weit über die Hälfte des Weges hinaus und nach Ali Murat nur noch 9 Farsach vom »Ufer« entfernt. Neun Farsach sind auch auf normalem Terrain eine gehörige Strecke, aber hier auf dem morastigen Tonboden erfordern sie doppelte Zeit.

Als der neue Tag anbrach, konnte ich sehen, daß wir uns auf einem aus lauter Tonschlamm bestehenden Gürtel befanden, in dessen Mitte das relativ trockne Plätzchen, auf dem wir gelagert hatten, wie eine kleine Insel lag. Der feine Regen tropft von unsern Kleidern und von den Wollbüscheln der Kamele, und es rieselt förmlich von dem Kartenblatte, das ich stets zur Hand habe, um Peilungen zu notieren und Aufzeichnungen zu machen. Die Karawane in Turut, die uns vorschlug, mit ihr zu ziehen, scheint sich klugerweise zum Warten entschlossen zu haben. Wir selbst haben die Reise auch nicht eine Minute zu früh angetreten; hätten wir noch gezögert, so hätten wir ebenfalls mehrere Tage warten müssen, wenn wir es nicht vorgezogen hätten, uns zu dem östlichen, um die Wüste herumführenden Weg zu entschließen.

So verließen wir denn die kleine »Insel« und patschten weiter durch den Schmutz, der unter den Sohlen und unter den Fußschwielen der Kamele quatscht und wegrutscht. Ein weißes, körniges Salzpulver bedeckt stellenweise den Tonboden, der jetzt dunkel in den Vertiefungen, aber braungelb auf den Höckern ist, ein Unterschied, der ausschließlich auf dem verschiedenen Feuchtigkeitsgrade beruht. Schon nach einstündigem Marsch möchte man vor Müdigkeit umsinken, die natürliche Folge dieser unausstehlichen Extrasohlen, die man sich von Zeit zu Zeit abzustoßen versucht; es nützt aber nichts, denn innerhalb einer Minute sind sie schon wieder da. Es scheint, als wolle dieser abscheuliche Boden uns in sich hineinsaugen und uns so festhalten.

Man hat jetzt die Wahl, ob man weitergehen will, bis man erschöpft zusammenbricht, oder ob man lieber das Kamel besteigt und es sich gefallen läßt, mit ihm zu stürzen; schließlich wechselt man der Reihe nach mit diesen beiden wenig erbaulichen Zuständen ab. Je weiter wir nach Süden gelangten, desto schwieriger wurde das Terrain. Auch auf dem Weg von Dschandak war die südliche Hälfte der Wüste am schwersten zu passieren gewesen; gewiß kommt dies daher, weil es im Süden stärker geregnet hat als im Norden.

Eine Unterbrechung des anstrengenden Schlammgrundes wurde uns beschert, als wir über die Salzkruste zogen, auf der viele seichte Wasserlachen standen; an ihrem Rande war aus Salzschollen eine Pyramide aufgetürmt. Die Stelle heißt Daghdaghu. Die Dicke der Salzscheibe wechselt zwischen 10 Zentimetern und 2 Millimetern; im allgemeinen kann man sie leicht mit dem eisernen Spieße durchstoßen, wobei das Wasser 2 Zentimeter unter der Oberfläche stehen bleibt. Im Frühling soll dieser Salzgürtel fußhoch unter Wasser stehen, das jedoch die umliegenden Teile der Wüste nicht bedeckt und also anzeigt, daß die Salzscheibe in einer Einsenkung liegt, wenn diese auch dem Auge unerkennbar bleibt. Ähnliche zeitweilige Salzseen bilden sich sicherlich an mehreren Stellen der Wüste, und sie werden wohl das Gerücht von ständigen Seen in der Kewir veranlaßt haben.

Wir hatten gerade den ersten schmalen Salzgürtel erreicht, dessen sicherer, tragfähiger Grund in 15 Minuten überschritten wurde, als der Regen aus den vom Südweststurm herangetriebenen Wolken auf die Wüste herabprasselte, auf den Salzschollen trommelte und alles an uns, um uns und unter uns klatschnaß werden ließ. Der Regen begann um 9 Uhr und dauerte vier Stunden, und gegen 10 Uhr goß es so, wie ich es noch nicht erlebt hatte. Das war eine nette Dusche nach dem Schwitzbade am Morgen. Aber das Schlimmste war dabei doch, daß die letzte noch fehlende Strecke der Wüste jetzt kritisch werden mußte und wir das Spiel beinahe verloren geben konnten.

Sowohl wir wie die Kamele waren zu erschöpft, um den Marsch zu beschleunigen, und schritten in gemächlichem Tempo über die nächste Salzkruste hin, die einen Farsach breit war, sich wie eine Brücke über den Morast spannte und uns also eine gute Strecke vorwärtsbrachte. Auf ihrer Oberfläche standen viele Wasserlachen, die durch den Regen immer umfangreicher wurden.

Hier hielten wir eine Weile an. Ich wollte gern die Dicke der Salzschicht untersuchen; aber dies erwies sich als eine gar zu zeitraubende Arbeit, bei der man in dem in Strömen herabgießenden Regen geradezu nervös wurde. Dazu war das Salz auch noch so hart und zäh wie Talk. Als wir. ein 36 Zentimeter tiefes Loch gebohrt hatten, füllte es sich plötzlich bis zu 15 Zentimeter vom Rande mit Wasser, dessen Temperatur 13,2 Grad betrug, während die Luft 13 Grad warm war. Unter dieser obersten Schicht liegt eine zweite, die ich nicht untersuchen konnte; sicherlich ist sie mindestens ebenso dick wie die oberste. Jedenfalls keilt sich die Salzscheibe, die einen messerscharfen Rand hat, sowohl nach Norden wie auch nach Süden hin aus. Ohne Zweifel steht sie in Verbindung mit dem Salzgürtel, den wir auf dem Weg von Dschandak überschritten haben; aber wie weit jener Gürtel sich nach Osten hin erstreckt, ist unbekannt. Augenscheinlich bezeichnet er den tiefsten Depressionsgürtel der Wüste. In einer andern Arbeit werde ich voraussichtlich Analysen der aus der Kewir mitgebrachten Proben des Salz- und Tonbodens veröffentlichen.

Die südliche Seite des Salzstreifens bildet eine 3 Meter hohe, ziemlich abschüssige, weiche und tückische Terrasse. Darauf folgt ein Gürtel flacher Dünungen, die sich wie gewöhnlich von Westsüdwesten nach Ostnordosten hinziehen und bisweilen durch kleinere Salzschollen unterbrochen werden. Bend-i-pir-i-chattla ist ein 1½ Meter hoher Wall, wahrscheinlich auch eine Folge des Seitendrucks. Von ihm aus rechnet man noch 2 Farsach bis ans Ende der Kewir.

Der letzte Farsach meiner langen Wüstenreise wurde langsam und vorsichtig in stockdunkler Nacht zurückgelegt. Ali Murat ging, das erste Kamel führend, als Lotse voran; ich ritt auf dem letzten, das Gulam Hussein führte. Es war bereits über ½8 Uhr, als der glatte Kewirboden auf einmal aufhörte, und man das herrliche Gefühl hatte, auf Sandboden zu reiten, auf dem dürre Grasbüschel standen. Also auch hier war die Grenze der Kewir außerordentlich scharf gezogen.

Ali Murat war während der dreitägigen Einsamkeit in der Wüste entsetzlich schlechter Laune gewesen und hatte kein einziges überflüssiges Wort gesprochen. Doch sobald er die »Küste« von fern erkannte und den allmählich ansteigenden grauen Schuttkegel gewahrte, wurde er mit einem Schlag ein ganz anderer Mensch und begann unaufhörlich zu plaudern und zu scherzen. Und als wir erst festen Grund unter den Füßen hatten, wurde er noch munterer. Da fing er an, in der verächtlichsten Weise von der Kewir zu reden, jener alten Hexe, die versucht habe, uns einen Streich zu spielen, was ihr natürlich nicht gelungen sei. Er erinnerte mich an jene Seehelden, die vollständig den Mut verlieren, wenn das Schiff unter ihnen auf dem weiten Meer schaukelt, die aber, wenn sie an Land kommen, unglaublich mit ihrer Courage prahlen. Doch seine Befriedigung teilte auch ich; ich war herzlich froh, diese abscheuliche Wüste hinter mir zu haben, und es war mir ziemlich klar, daß ich jetzt von ihrer salzigen und öden Unendlichkeit genug gesehen hatte. Es war auch ein herrliches Gefühl, in Lager Nr. 27 an einer Stelle namens Ser-i-do-rah, »der Anfang der beiden Wege«, der nach Chur-i-ges und Arusun führenden nämlich, auf festem Boden schlafen zu können. Hier war der Boden mit grobem Sand bedeckt, der einen schwachen Ansatz zur Dünenbildung zeigte, jetzt nach dem Regen aber ganz durchnäßt war. Die Höhe betrug 761 Meter.

Am 12. Februar schliefen wir bis um 7 Uhr, um welche Zeit die Temperatur 7,4 Grad betrug; dann zogen wir südwärts, zwischen Terrassen hin, deren Fronten nach der Kewir zu scharf abgeschnitten und deren Seiten oft dick mit Flugsand bedeckt sind. Den Berg Kureges (Chur-i-ges) und das davor liegende kleine Sandfeld Rig-i-kademu lassen wir auf der linken Seite hinter uns zurück. Das Gelände ist ziemlich kupiert; hohe, prächtige Saxaule stehen immer dichter und wechseln mit Steppengrasbüscheln ab, zwischen denen eine Eidechse und zwei kleine Vögel dazu beitrugen, mich noch fester davon zu überzeugen, daß ich das Wüstenmeer wirklich hinter mir hatte. In einer Schlucht lag ein vertrocknetes Palmenblatt – ich näherte mich also der Heimat der Dattelpalmen, dem warmen Lande im Süden, dem Lande der herrlichen Oasen, das den unwirtlichen Gegenden, aus denen wir kommen, so unähnlich ist!

Jenseits des tiefen, leicht salzhaltigen Brunnens Tscha-penu führt unsere Straße in einer scharf ausgeprägten Erosionsrinne zwischen 6 Meter hohen Lehmterrassen aufwärts. Sein Bett war nach den gestrigen Niederschlägen noch mit feuchtem Schlamm angefüllt, und der Regen schien hier eine große Wasserflut nach der Kewir hinuntergeschickt zu haben. Wir steigen nach dem Fuße des Gebirges hinauf und überschreiten eine Reihe recht anstrengender Rinnen. Im Norden rollt sich wieder, endlos und eben, die Kewir vor uns auf; ein weißer, kaum wahrnehmbarer Gürtel ist die große Salzscholle, die wir passiert haben. Im Ostnordosten erhebt sich am Ufer ein kleiner, isolierter Berg, dessen stahlgrauer Schuttkegel grell gegen die dunkle Oberfläche des Wüstenbodens absticht.

Der Weg, auf dem wir jetzt nach Arusun und Chur ziehen, besteht hier wohl aus zwanzig parallelen, ziemlich tief in dem harten Erdreich ausgetretenen Fußpfaden. Sie münden alle in den einzigen Pfad, auf dem wir durch die Wüste kamen und der, obgleich er in so lockerem Material liegt, doch im allgemeinen nur wenig in den Boden eingedrückt ist. Auch dies beweist, daß die Oberfläche der Kewir nicht konstant und unbeweglich ist, sondern daß ein Pfad, der vielleicht während der trocknen Jahreszeit ziemlich tief eingepreßt worden ist, sich verwischt, sobald die Winterregen die Kewir aufgeweicht haben. Die Oberfläche der Kewir erinnert daher an die Erdrinde: eine relativ feste Haut über einer zähflüssigen Unterlage. Es ist klar, daß Veränderungen in dem Volumen dieser Unterlage auf die Rinde zurückwirken und einen Seitendruck verursachen müssen.

Das Land wird allmählich immer hügeliger. Von einer letzten Anhöhe aus sehen wir das Dorf Arusun malerisch in seinem Tal liegen, wo ein Bewässerungskanal einen offenen Teich bildet, aus dem die Kamele und die Schafe zu trinken pflegen. Auf einem kleinen Hügel neben dem Dorfe erhebt sich eine »Burtsch«, die 150 Jahre alt sein soll und aus einer Zeit datiert, als noch Belutschen aus Seïstan diesen Teil des Landes beunruhigten. Das Dörflein, das aus 8 Häusern besteht und 29 Einwohner hat, macht schon durch seine Lage am Fuß dieses dunkeln, zerklüfteten, kleinen Gebirges einen hübschen, ansprechenden Eindruck. Seine Höhe ist 1047 Meter.

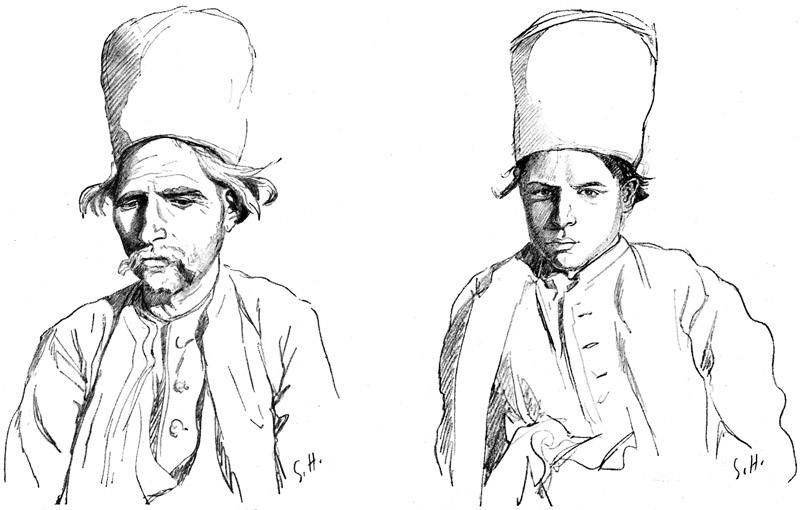

Wir bezogen eine kleine Hütte neben einem Garten; es war unser Lager Nr. 28. Unmittelbar vor meiner Tür stand die erste Palme, während ein halbes Dutzend weiter abwärts wuchs – mehr gibt es in Arusun nicht. Mein Zimmer war ein kleines Loch, eine Vertiefung in der Mitte des Lehmfußbodens war für das Feuer bestimmt. Mit den freundlichen Einwohnern (Abb. 105–107) wurden wir sofort bekannt, und sie versahen uns mit allem, dessen wir bedurften – hier konnten wir also wieder gut leben, seitdem unsere aus Turut mitgenommenen Vorräte in der Wüste aufgezehrt waren. Hühner, Eier, Milch, Brot und Gemüse wurden sofort herbeigeschafft, und der Besitzer des Dorfes, ein älterer Mann, bot mir auch ein »Täbrisi« oder »Man-i-Täbris« voll herrlicher, saftiger Datteln zum Kauf an. Um dem Leser von diesem Maß, das seinen Namen nach der Stadt Tabris führt, einen Begriff zu geben, kann ich nur sagen, daß eine gewöhnliche Kamellast aus 50 oder 60 Täbrisi besteht; für ein Täbrisi verlangte er 4 Kran. Der Preis war also ungeheuer hoch, aber das lag daran, daß im vorigen Jahr die Dattelernte mißraten war; sonst kostete das Täbrisi nur 1½ Kran.

105. 106. Bewohner von Arusun. (S. 401.)

Zeichnungen des Verfassers.

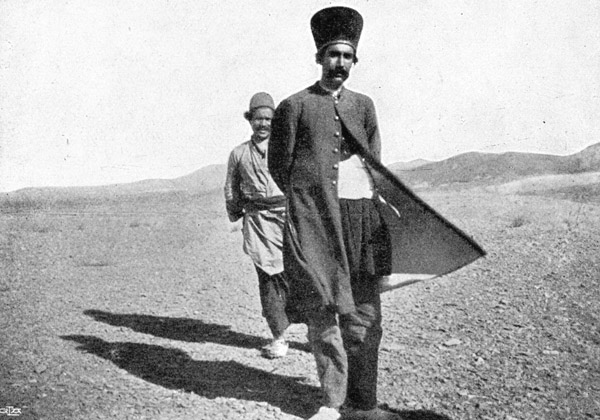

107. Spaziergänger in Arusun. (S. 401.)

Die Arusuner bauen Weizen, Melonen, Weintrauben, Maulbeeren, Feigen, Mandeln, Aprikosen, Äpfel und Birnen, sowie auch Tabak. Die Obstgärten standen jetzt entlaubt da, machten aber auf mich, der ich direkt aus der Wüste kam, dennoch einen herrlichen Eindruck. Das Dorf bringt seinem Besitzer 120 Toman ein, hauptsächlich durch die Weizenernte, es besitzt aber auch 2000 Schafe, die auf Wiesen im benachbarten Gebirge werden; außerdem gibt es hier nur noch fünf Kamele und acht Esel. An Wild findet man in dieser Gegend den Steinbock, die Gazelle, das Wildschaf und den Wildesel, letztem in der Sandwüste an der Grenze der Kewir, die erstem im Gebirge. Der Besitzer des Dorfes, unser Wirt, hatte mehrere Wildesel erlegt, deren Haut er an Schuhmacher in Tebbes zu verkaufen pflegte. Wenn es wie jetzt viel regnet, verlohnt es sich nicht, auf die Jagd zu gehen, denn die Wildesel finden dann überall Wasser; sonst sind sie auf die Quellen angewiesen, und dort lauert der Jäger auf seine Beute. In Arusun konnte ich auch Opiumraucher bei ihrem Genuß beobachten (Abb. 108).

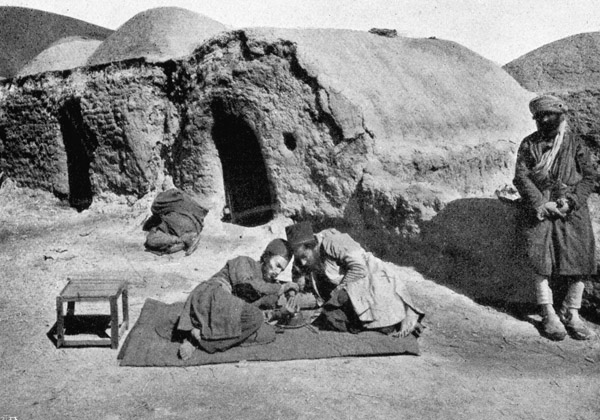

108. Opiumraucher. (S. 402.)

Von Arusun aus sieht man 19 Berge, von denen jeder seinen Namen hat. Zwischen N61°W und N56°O nimmt den ganzen nördlichen Gesichtskreis die Kewir ein, deren Horizont so gleichmäßig ist, als ob er mit einem Lineal gezogen sei. Die Wüste schillert rosa, violett und gelbbraun, aber alle diese Farben sind schmutzig. Die nördlich von Turut und Husseinan liegenden Berge sind infolge des windigen, unklaren Wetters nicht sichtbar. Mehr als je hat man hier den Eindruck, als ob man sich an einer zerklüfteten Küste befinde und das unendliche Meer vor sich sehe.

Auf dem Marsch nach Arusun hatten wir außer dem Brunnen Tscha-penu keinen Tropfen Wasser gesehen, und wohin man von den Höhen aus einen Blick auf das kupierte Land wirft, macht es überall den Eindruck unbeschreiblicher Dürre und Verödung. Daher war es eine Überraschung, als ich erfuhr, daß in dieser Gegend nicht weniger als 42 Brunnen und Quellen liegen, teils süße, teils salzhaltige, die alle Namen haben. Nur in den Salzwüsten Persiens würde man der Gefahr des Verdurstens ausgesetzt sein; sonst ist eine ungeheuere Menge Brunnen und Quellen über das ganze Land verstreut, und nur selten ist ein Wüstenweg in dieser Beziehung so stiefmütterlich von der Natur behandelt, daß man auf ihm einen Tag ohne Wasser sein müßte.

Ich hatte zwei meridionale Straßen durch die Kewir erprobt und erfuhr jetzt in Arusun, daß von dort aus noch eine dritte Straße nach Nordnordost geht, die nach Halwan führt. Sie ist 25 Farsach lang, von denen 12 Farsach Kewir, 13 Farsach aber über festen Boden und durch Dörfer führen. Von Arusun aus sollen es 12 Farsach nach dem Kuh-i-dumdar sein, welcher »Ewwel-i-Kewir«, d. h. der »Anfang der Salzwüste« ist. Diese Angabe scheint anzudeuten, daß eine Halbinsel trocknen Landes hier weit in die Wüste hinein vorspringt. Dieser Weg soll sehr schwierig und schlecht sein; der Weg Dschandak-Pejestan gilt als der beste, die Straße Arusun-Turut als ein wenig schlechter, der Weg Arusun-Halwan aber als der schlechteste, denn von ihm heißt es »Nemek bala amed«, das Salz steigt auf. An mehrern Stellen sind nämlich die Salzschollen infolge seitlicher Pressung quer ausgerichtet worden, so daß sie wirkliche Salzschollenzäune bilden, die bis zu einem Meter hoch sind. Trotzdem kann man mit guten, leichtbepackten Kamelen Halwan in zwei Tagen erreichen; man nimmt Wasser von Chur-i-ges mit. Das Bett, das wir am letzten Tag in der Kewir überschritten hatten und das Schur-ab heißt, zieht sich nach Osten weiter und schneidet auch die Straße Arusun-Halwan. Im Winter ist es mit metertiefem Wasser gefüllt, das die Kamele nicht durchwaten können, weil der Grund aus so weichem Schlammboden besteht, daß sie darin versinken würden; im Sommer und Herbst dagegen ist das Bett trocken. Dieses Bett, das durch fließendes Salzwasser oder durch andere Kräfte gebildet sein mag, erstreckt sich sehr weit nach Osten. Dagegen durchquert man auf der Halwanstraße in der Kewir keinen Salzsee, und es erscheint mir zweifelhaft, ob die Karten, die einen solchen in der östlichen Depression der Kewir angeben, darin recht haben.

Ich beschloß, in Arusun einen Tag zu bleiben, falls das Wetter schön wäre, aber weiterzuziehen, falls es trübe sein sollte. Am Morgen des 13. Februar war es trüb, trüb wie nie zuvor. Daher packten wir unsere ganze Habe ein und verließen das nette Dörflein, das in seinem Tale so eifersüchtig versteckt liegt, daß ein Fremder, der die Gegend nicht kennt, es gar nicht finden würde, wenn nicht auf den naheliegenden Kämmen und Gipfeln Steinmale und Pyramiden errichtet wären. Arusun läßt sich wie alle Orte, die ich in der letzten Zeit besucht habe, mit einer Küstenstadt vergleichen, die infolge des Karawanenverkehrs durch die Wüste mit der Außenwelt in Verbindung steht. Die meisten Karawanen kommen während des Frühlings und Sommers, im Winter aber wird diese Route durch die Kewir vermieden. Auch hier ging die Sage, daß die Wüste einst ein großer See gewesen sei, in den sich ein großer Fluß durch das Bett bei Arusun ergossen habe. In den benachbarten Bergen findet man an mehrern Stellen Häuserruinen. Man wußte auch zu erzählen, daß noch vor etwa 40 Jahren in den Sandwüsten am Rande der Kewir wilde Kamele gelebt hätten, aber niemand hatte gehört, daß sie auch in neuerer Zeit dort erschienen seien. Mit vollem Recht sagen die Eingeborenen, daß die Kewir eine klimatische Grenze sei; das im Norden liegende Land gilt als »Serhed«, als kaltes Land, aber die Südseite der Wüste betrachten sie als »Germsir«, als warmes Land; die Dattelpalme, die im Germsir wächst, kommt im Norden der Kewir nicht vor.

Bald verschwindet das kleine Dorf hinter uns, und wir machen einen Bogen, um dem Pantherberge auszuweichen, der nur einem Gudar-i-piade-rah, einem »Engpaßpfad für Fußgänger« Raum gewährt. Wir bleiben im Haupttal, das nach dem Passe Gudar-i-penu hinaufführt, und ich notiere mir eine ganze Reihe Namen von Tälern, Pässen und Berggipfeln. Hier wächst in ziemlich großer Menge ein tamariskenartiger Strauch, der bisweilen baumähnliche Dimensionen annimmt und von dem ich schon früher gehört hatte. Er heißt »Badum-i-talch«, Bittermandelstrauch, oder »Badum-i-kuhi«, Gebirgsmandel. Seine Früchte sind bitter, werden aber gedörrt, gemahlen und mit Zucker vermischt gegessen, sein Holz wird in Meilern zu Kohlen verarbeitet und verkauft. Bei dem Hebne-kotel-i-madki hatte ein zeitweiliger Wasserfall in einer Schlucht Kalkablagerungen in Gestalt einer Schale oder eines Bassins gebildet, das jetzt mit klarem, süßem Wasser gefüllt war. Derartige natürliche Wasserbehälter nennt man »Sengab«, Steinwasser (Abb. 109). Das Gestein war Kalkstein.

109. Ein »Steinwasser« (Sengab). (S. 404.)

Ein wenig höher oben gelangen wir an die Stelle, wo sich der Weg nach Chur-i-ges abzweigt; über diesen Ort führt eine ebenere, aber weitere Straße nach Arusun. Nun geht es langsam bergauf nach dem Passe Gudar-i-penu (1229 Meter), wo die Landschaft mit einem Schlag ihr Ansehen verändert. Alle die verwickelten Täler und Kämme, die wir passiert haben, verschwinden, und nach Süden hin ist das Gefälle der Abhänge viel gleichmäßiger und schwächer, bis sie schließlich in eine gewaltige Arena übergehen, die auf allen Seiten gezähnte, unregelmäßige und zerklüftete kleine Bergkämme umgeben. Besonders der Kuh-i-schur-ab-sar, den wir unmittelbar zu unserer Rechten haben und der eine Fortsetzung des Rückens ist, über den wir gezogen sind, gleicht einer Reihe in Ruinen liegender Türme.

Der gewundene Weg führt durch das Paßtal abwärts; in seinem Abflußbett ist ein »Haus« angelegt, der nach dem letzten Regen voll süßen Wassers steht. Kleine, kaum sichtbare Steinwälle zwingen das Wasser, in dem nach dem Behälter hinführenden Bett des Tales zu bleiben. Das Gestein der Gegend ist außerordentlich dicht und hellgrau, und einige Felswände und Schwellen sehen oft wie poliert aus.

Um 11 Uhr begann es zu regnen, und eine Stunde später öffnete der Himmel alle seine Schleusen, und man hörte ein prasselndes, klatschendes Geräusch, wenn der Regen die Erde peitschte. Alle Berge entschwanden den Blicken, nur die auf der linken Seite liegenden waren noch schwach durch den Regennebel sichtbar. Es wehte heftig aus Ostnordost, der richtige Bad-i-Chorassan; er scheint in ganz Nordostpersien der regenbringende Wind zu sein. Um uns herum heult, stöhnt und klagt es, und eine düstere, traurige Herbststimmung liegt über der Landschaft. In allen Erosionsrinnen beginnen kleine Adern und Bäche zu rieseln, überall spritzt Wasser aus, sobald man sich nur bewegt, und in einer Stunde ist man so pudelnaß, daß es an einigen Stellen durch die Kleider geht.

Ein letztes, ziemlich enges Tal wird passiert, dann sind wir draußen auf ebener Steppe, und im Süden tritt ganz schwach ein Bergstock hervor, der »Kuh-i-kuddelau« heißt; die Kewir soll sich bis an dessen Nordfuß erstrecken. Unmittelbar im Westen unserer Straße zieht sich eine nach Osten jäh abstürzende Bergkette hin, der Kuh-i-siahtagh, »das Gebirge des schwarzen Saxaul«. Drunten auf der Steppe wachsen die Saxaule stellenweise ziemlich dicht, und quer durch den größten Gürtel geht ein trocknes Flußbett namens Rudchaneh-i-ghas. Hier rastete eine kleine Karawane, die aus zwei Männern und acht Kamelen bestand und in Säcken Dung nach Abbasabad transportierte. Die Männer saßen zusammengekauert unter ihren Radmänteln von Sackleinen und ließen ihre Kamele grasen; sie erreichten das heutige Lager eine Stunde später als wir. Ein Volk Rebhühner flüchtete sich in die Büsche, als wir vorbeizogen.

Um ½4 Uhr goß der Regen mit geradezu tropischer Heftigkeit vom Himmel herab. Aber daraus machten wir uns nichts mehr, weil wir schon so naß waren, wie man es nach fünfstündigem ununterbrochenem Regen nur sein kann. Der ganze Boden ist voll seichter Lachen, deren Wasser der Regen peitscht und hoch aufspritzen läßt, während die hindurchmarschierenden Kamele es in Wellenbewegung versetzen. Der Boden hat sich hier in einen großen Morast verwandelt, aber das Erdreich ist zum Glück sandig, und die Kamele gleiten auf ihm nicht aus. Da und dort ist er mit kleinen Stücken schwarzer Lavaschlacken bestreut.

Endlich zeigt sich vor uns eine dunkelgrüne Linie: es sind die Dattelpalmen von Abbasabad, und oberhalb des Haines liegt das Dorf mit seinen bienenkorbähnlichen Lehmkuppeln in einer Seehöhe von 858 Metern. Unter eine solche Kuppel eilten wir in einen verräucherten Raum, der nach dem Hof hin offen war, zündeten ein sprühendes Feuer an und versuchten, unsere Sachen, Kleidungsstücke und Filzdecken an den Flammen zu trocknen. Ein innerer, pechfinsterer Verschlag wurde in dem Lager Nr. 28 für mich gesäubert; hier tropfte es gemütlich durch die Dachkuppel, so daß ein gründliches Aufweichen der ganzen Wölbung zu befürchten stand, die in solchem Falle infolge ihrer eigenen Schwere einstürzen mußte. Draußen heulte der Sturm, das Haus knackte in seinen Fugen, der Regen prasselte, es plätscherte und tropfte auf allen Seiten. Gulam Hussein und Ali Murat hängten unsere Kleider auf Stangen und Stricke um das Feuer; es war ein melancholischer Anblick, als von allen Zipfeln Tropfen fielen und Bächlein herabrieselten.

Aber freuen konnten wir uns doch, daß wir noch zu rechter Zeit aus der Wüste herausgekommen waren, ehe dieser Wolkenbruch die Kewir wohl auf 20 Tage absolut unpassierbar machte. Man sagte mir, die Wüste verwandle sich nach einem so anhaltenden Sturzregen in einen »Darja«, in einen Fluß, und die Salzschollen, über die wir gezogen waren, ständen dann unter fußhohem Wasser, das von dem umliegenden Gebiete dorthinströme. Jeglicher Verkehr mußte aufhören, und die Karawanen, die zufällig in Dschandak, Husseinan, Pejestan und Turut lagerten, um gutes Wetter abzuwarten, konnten wieder nach Hause zurückkehren; denn nach einer solchen Nässe trocknet die Kewir nicht ebenso leicht wie nach den Regenfällen, denen ich ausgesetzt gewesen war. Wären wir mitten in der Wüste von ihm überfallen worden, so hätten wir uns in einer verzweifelten Lage befunden, und wäre er schon eingetreten, als wir noch in Turut weilten, so wäre der östliche Weg rings um die Salzwüste herum die einzige Rettung gewesen. Ich hatte also allen Grund dazu, mich herzlich zu freuen, daß wir uns auf der Südseite der Kewir befanden.

Es wunderte mich, mitten im Innern der Wüsten Persiens ein solches Wetter zu erleben und in einem Lande, wo man eitel Dürre erwarten sollte, Zeuge so heftiger Niederschläge zu sein. Doch ein richtiges »Germsir«, ein warmes Land, war dieses hier nicht; um 9 Uhr hatten wir nur 4,5 Grad, und es war kalt, feucht und rauh.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

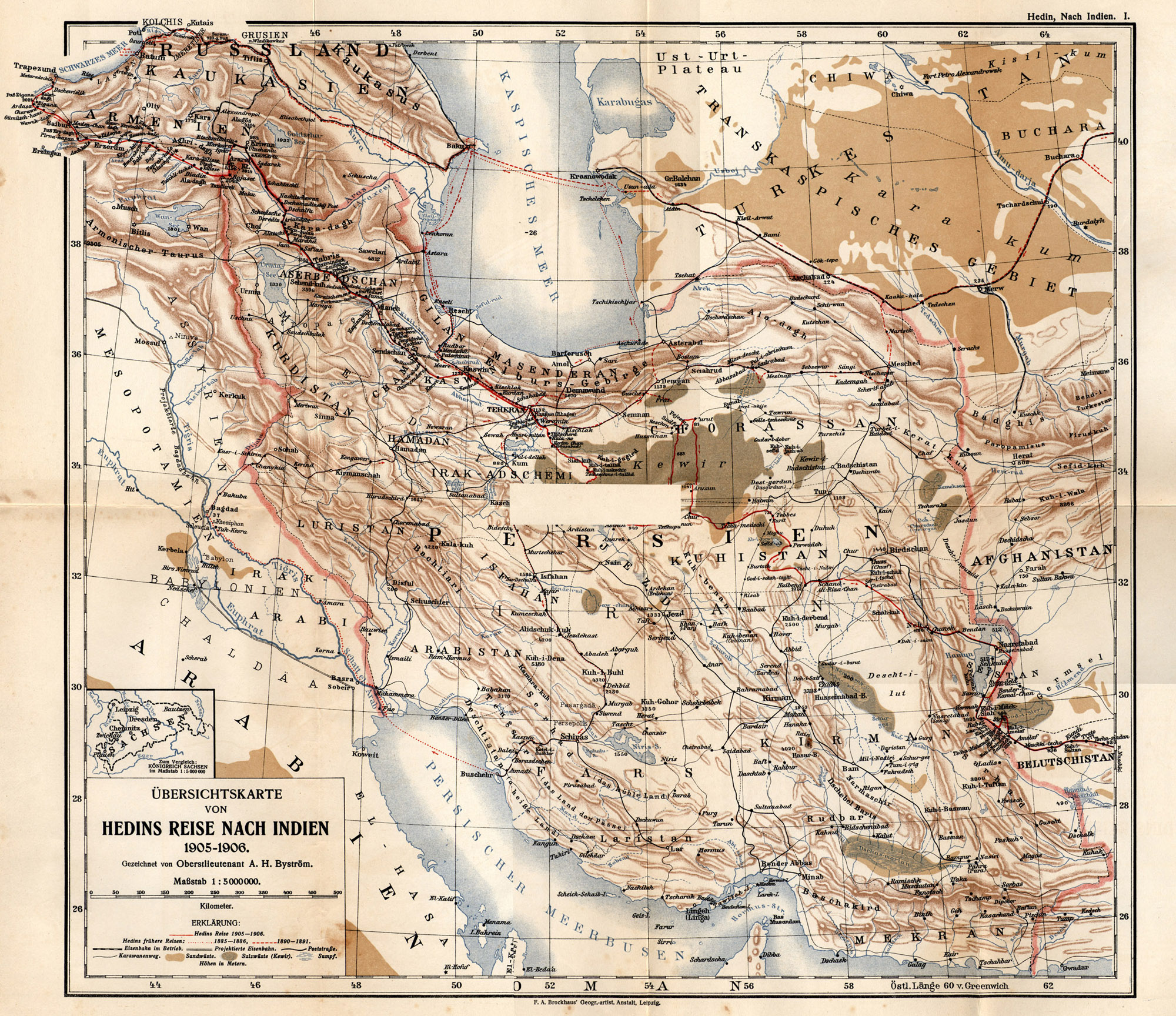

Übersichtskarte von Hedins Reise nach Indien 1905-1906.

Gezeichnet von Oberstlieutenant A. H. Byström.

Maßstab 1:5 000 000.