|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

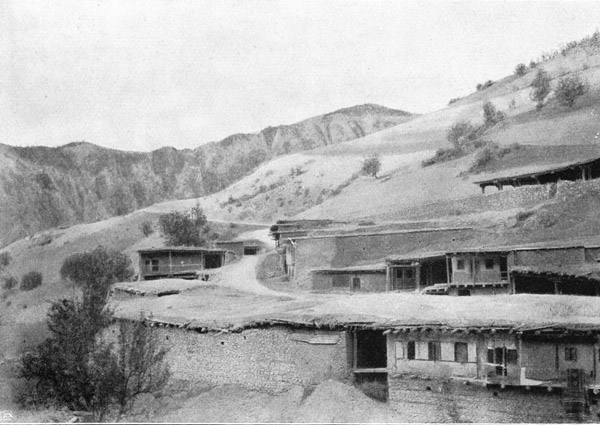

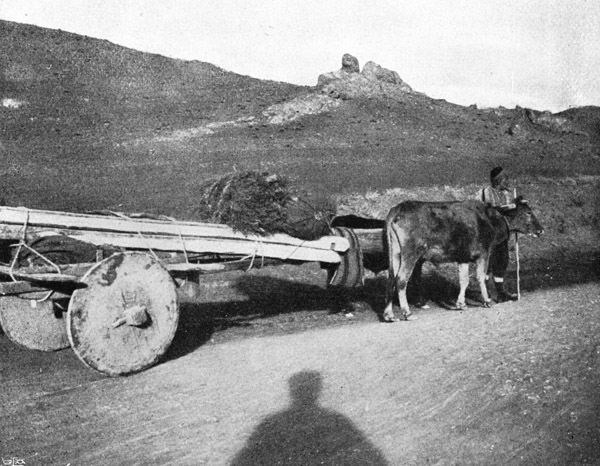

Am 16. November wieder in aller Frühe auf! Wir nähern uns wieder einem Passe, und die Dörfer, durch die wir fahren, bestehen nur aus wenigen Gehöften (Abb. 11). Lebhafter Verkehr herrscht in der Ramasannacht; knackend und knarrend fahren die Büffel- und Ochsenkarren mit ihren gewaltigen Baumstämmen beladen nach Erzerum (Abb. 12), wo es keine Wälder gibt, und endlose Kamelkarawanen aus Persien ziehen, in der Dunkelheit kaum erkennbar, an uns vorüber und bringen ganze Güterzüge von Warenballen, die nach Westen verschickt werden sollen, nach der Küste. Die Kamele sind in langen Reihen aneinandergebunden und reich mit Glocken behangen, aber nicht, wie so oft, mit dumpfen und klappernden, sondern mit solchen, die einen reinen, hellen Klang haben und zum Marsche dieser königlichen Tiere so feierlich wie bei einer Prozession erklingen. Nie werde ich dieser alten, monotonen Klänge in denselben Rhythmen, dieses ewigen Dung-dung und Dong-dong überdrüssig, das ich zwar schon so oft gehört habe, das aber in mir stets Sehnsucht nach der Sabbatstimmung unbekannter Wüsten und nach den Abenteuern unbegangener Wege erweckt; es ist mir, als ob sie alle alten Erinnerungen aus meinen Jugendjahren in dem großen Asien wachläuteten.

11. Türkisches Dorf zwischen Trapezund und Erzerum. (S. 40.)

12. Balkentransport auf dem Weg nach Erzerum. (S. 40.)

Im Gegensatz zu den Eseln haben die Kamele so viel Verstand, daß sie den Wagen aus dem Wege gehen und in ihrem eigenen Interesse dem Gestreiftwerden durch die Räderachsen ausweichen; aber sie sind aneinandergebunden, und wenn der Zug am linken Rande der Straße marschiert und das erste Kamel einer Abteilung, wie es oft vorkommt, auf die seltsame Idee verfällt, noch im letzten Augenblick nach dem rechten Rande hinüberzugehen, so entsteht Wirrwarr, und wir müssen warten, bis alle drüben sind. Obgleich der Tiere so viele sind, ist die Zahl ihrer Treiber nur klein; aber die Kamele sind klug, sie kennen den Weg vom vielen Hinundherwandern zwischen Tabris und Trapezund ganz genau und wissen zum großen Teil selbst, was sie zu tun haben. Die Männer sind Tataren oder Perser aus Aserbeidschan und haben in den Gesichtszügen wie in ihrer Kleidung, die aus einer schwarzen »Kullah« (Lammfellmütze), blauem Kaftan mit Leibbinde, pantoffelähnlichem Schuhwerk und einem »Kinschal« (Dolch) im Gürtel besteht, gar keine Ähnlichkeit mit den Türken. Dann und wann sieht man eine Flinte unter den Stricken der Lasten stecken. Dromedar- und Kamelkarawanen marschieren immer bei Nacht. Die Tiere sehen in der Dunkelheit das Gras nicht und werden bei Tag auf die Weide geschickt, damit sie selbst für ihre Nahrung sorgen. Im Fastenmonat ziehen auch Büffel- und Ochsenfuhren, Pferde- und Eselkarawanen zur Nachtzeit, während diese sonst den Tag zu ihren Märschen vorziehen.

Es geht fühlbar steil an den Gehängen hinauf. Die Wolken hängen wie Draperien und Wattebausche über den Höhen, aber der Regen hat aufgehört. Die Pferde arbeiten sich mühsam nach einem neuen Passe hinauf, dem Wawuk-dagh, einer flachen, weichen Wölbung, wo es bei 6,5 Grad und scharfem Wind ungemütlich und rauh ist. Im Osten ist das Land offen, flach und schwach hügelig. Ohne Krümmungen geht der Weg abwärts, und auf dem langen Abhang darf der Kutscher keinen Augenblick die Herrschaft über die Pferde und diese sie nicht über den Wagen verlieren.

Das Gelände besteht aus weichem, gelbem Lehmboden, und die Straße wird immer schlechter. Allerdings steht eine Straßenwalze am Wegrand, aber sie scheint des Schotters, der die Straße festigen und verbessern würde, nicht Herr werden zu können. Der Schotter bildet in der Straßenmitte einen harten Rücken, dem sowohl die Fahrenden wie die Karawanen ausweichen. Man muß auf all den kleinen Bergen, Tälern und Hügeln der Landstraße, wo der Schlamm unter den Rädern aufspritzt, mit einer gewissen Vorsicht fahren. In Osduck, wo wir zwei Stunden rasten, werden die Pferde mit Gerste gefüttert; ein Glück, daß nicht auch sie im Ramasan fasten müssen!

Es geht bergauf und bergab über die Hügel dieser Landschaft, die große Ähnlichkeit mit gewissen Teilen des nördlichen Tibet hat; wir befinden uns in einem Übergangsgebiet zwischen dem von Tälern und Erosionsfurchen durchschnittenen Küstenlande und dem Plateaulande, das sich nach Iran hinzieht.

In einem Karren, den vier Ochsen ziehen, reist eine Türkenfamilie ostwärts. Sie ist im Begriff, mit Sack und Pack umzuziehen; zu oberst auf einem Haufen von Kisten, Säcken, Betten, Kissen, Decken, Kesseln und anderm Hausrat sitzt die Gattin wie eine Henne auf einem Kehrichthaufen und stillt ihr Kind. Sie verbirgt ihre Schönheit ängstlich und hat sich ganz in ein rotes Umschlagtuch eingehüllt. Der Mann und sein ältester Sohn gehen neben dem Karren und halten die Ochsen, die fast einschlafen, mit einem Stecken wach.

Die Pferde ziehen mich nach dem Gipfel eines Hügels hinauf, und wie durch ein Portal erblicke ich die Stadt Baiburt und ihre große Kaserne im Talgrunde. Hier umgab uns bald Leben und Bewegung nach all der Stille auf dem Lande. Nachdem wir das erste Stadtviertel, eine kleine Vorstadt, hinter uns hatten, fuhren wir in das Herz der Stadt Baiburt ein und folgten seinen engen, schlechten, aber farbenreichen Straßen mit ihrem schwarzen, stinkenden Schmutz, der so wie er ist von den Hunden verspeist werden kann, da er allerlei Kleinigkeiten organischen Ursprungs enthält. Fröhliche Kinder spielen auf den Hausdächern, wo es sauberer ist, und die Frauen gehen mit ihren Krügen und Einkäufen umher, natürlich stets dicht verschleiert. Aber sie können es doch nicht lassen stehenzubleiben, durch ein kleines Loch in dem roten Schleier zu gucken und meine Neugierde zu reizen; man tröstet sich, wenn man zwei große rote Füße in den zerrissenen Pantoffeln erblickt; aber es gibt auch kleine, zierliche Füßchen, die auf diesen schmutzigen Straßen umhertrippeln.

Noch eine schmale Gasse führte uns nach dem Meidan, dem Marktplatz, auf welchem ein dichtes Gedränge von Menschen und Waren, Ochsenkarren, Karawanen und Reitern herrschte und wo mein Geleitssoldat voranritt, um dem Wagen den Weg zu bahnen. Hier duftet es nach Kohlköpfen, Rüben, Äpfeln und Weintrauben, nach Gewürzen und geschlachteten Schafen; hier sitzen auch Töpfer und bieten ihre schmucken Waren zum Kauf an. Das Ganze ist ein fesselndes, mit orientalischem Leben gesättigtes Bild; man möchte, Zeichenstift und Skizzenbuch in der Hand, tagelang hierbleiben. Aber unerbittlich bringt mich die Droschke über eine auf zwei Steinpfeilern ruhende Holzbrücke weiter, die über den unmittelbar südlich von Batum ins Meer fließenden Tschoroch führt.

Gleich neben dem Brückenende am rechten Ufer des Flusses ist das neueste Hotel der Stadt erbaut. Mein Zimmer hat ein geradezu europäisches, oder sagen wir russisches Gepräge und ist mit eisernen Bettstellen und Stühlen möbliert; auf einem Tisch stehen eine Lampe und eine Wasserflasche, die Tür ist verschließbar, und die Fenster haben Scheiben und Vorhänge! Wenn alles rein wäre und es kein Ungeziefer gäbe, wäre es wirklich ein gemütliches Zimmer; aber überall, wo Türken verkehren, bringen sie auch Unsauberkeit jeder Art mit. Charakteristischerweise fehlt stets das Möbel, das wir Europäer als das allerwichtigste ansehen und auf welchem die Waschschüssel und die Wasserkanne ihren Platz haben. Wenn man sich waschen will, erscheint ein Diener mit einer Metallschüssel und einer Messingkanne, aus der er Wasser über die Hände gießt! Zu dem Hotel gehört ein Restaurant mit Stühlen, Tischen und Büfett, und auf der Plattform des Daches gibt es ein Café im Freien mit Stühlen und Tischen.

Das Beste von allem ist jedoch die Lage des Hotels am Ufer des hier 10 Meter breiten Tschoroch und die Aussicht auf die Brücke mit ihrem lebhaften, bunten Leben und ihrem ununterbrochenen Gedränge. Unmittelbar unterhalb der Brücke ist der Fluß tief, und auf dem maigrünen Wasser schwimmen Gänse und Enten. Durch die Öffnung, welche die Brückenstraße bildet, beherrscht der Blick auch den Meidan, wo die kauflustigen Menschenmassen immer dichter werden, je mehr die Stunde des Iftar sich nähert. Auf einem Hügel thront eine krenelierte Mauer in Ruinen, die ein Überbleibsel aus der Perserzeit sein soll. Von ihrer dominierenden Höhe aus hat man einen prachtvollen Überblick über Baiburt und sein seltsames, dichtgedrängtes Mosaik würfelförmiger Steinhäuser mit kleinen Balkons und Veranden, und über den Fluß, der die Stadt in zwei Teile teilt und unterhalb der Hauptbrücke zwischen zwei Bergwänden eine Schlucht in die Felsen schneidet und schäumende Stromschnellen bildet.

Auf dem linken Ufer dicht unter dem Ruinenhügel liegt das armenische Viertel. Die Armenier, die auf etwa tausend Seelen geschätzt werden, sind Kaufleute, Hausierer, Handwerker, Schmiede und dergleichen; sie sind bei den fünftausend Türken – Weiber und Kinder ungerechnet – sehr unbeliebt. Auch einige Kurden wohnen in der Stadt, und eine Anzahl persischer »Chodschas«, Geistlicher, studiert in den Medresseen oder geistlichen Hochschulen. Der Gouverneur führt den Titel »Kaimakam«. Baiburt hat auch eine kleine Garnison Kavallerie und Artillerie. Der gefällige Chef der Gendarmerie, der mir einen Besuch machte, zeigte mir die Stadt. Er erzählte mir, daß die strenge Winterkälte, die den Tschoroch zufrieren läßt, nur einen Monat währe und daß der Sommer warm sei, ohne drückend heiß zu werden. Der Fluß ist reich an Fischen, aber man denkt nicht daran, sie zu fangen, und Boote sind nicht in Gebrauch.

Ein Kanonenschuß donnert über die Häuser; die Stunde des Iftar ist da, und man eilt nach dem Fasten des Tages zum Abendessen. Mein Cicerone, der sich eine Zigarette hinters Ohr gesteckt hat, um sie gleich bei der Hand zu haben, tut mit Genuß seinen ersten Zug aus der Zigarette, die schon so schnell in Brand ist, daß sie raucht, bevor das Echo des Schusses zwischen den Bergen verhallt ist. Jetzt werden die Öllampen auf den Minarets angezündet, und in den offenen Läden und Verkaufsständen des Meidan versammeln sich die Mohammedaner zu ihrem heiß herbeigesehnten Iftar.

Ich setze mich auf meinen Balkon und lausche dem Rauschen des Flusses und dem Menschengetöse des Ramasanabends und sehe in der dichterwerdenden Dämmerung die Ströme des Verkehrs auf der Brücke, einer Galatabrücke en miniature. Über diese Brücke führt die große, wichtige Verkehrsader zwischen Trapezund und Tabris, ja, zwischen Konstantinopel und Teheran, die alte berühmte Karawanenstraße, die Nordpersien beherrschte, ehe die kaukasischen Eisenbahnen gebaut waren. Mit » the great trunk road« in Indien verglichen, ist sie heutzutage ganz unbedeutend, aber das orientalische farbengesättigte Leben, das mit der Straße selbst verknüpft ist und durch sie bedingt wird, hat dieselbe magisch bezaubernde Stimmung wie dort. Sie ist die große Straße der »Arabas«, der Lastwagen, mit ihrem Inhalt an Türken und Türkinnen, die Straße der Kutschen für die Offiziere, Beamten und Kaufleute, die Straße der Pferde, Esel und Maultiere, der Reihen von Karawanen, die Kolonialwaren ins Innere und Getreide, Wolle und Häute nach der Küste tragen; sie ist die Straße der Ochsenkarren und der Büffelfuhren und eine herrliche Bahn für die Kuriere, die die Post in zwei Tagen von Trapezund nach Erzerum bringen. Vor allem aber ist sie die große, vorzügliche Verkehrsader der aus Persien kommenden und nach Persien ziehenden Kamel- und Dromedarkarawanen. Manch alter ergrauter Karawanenführer ist diese Straße nach Trapezund an seinem blauen Meere und nach Tabris in dem schönen Iran unzählige Male gezogen; wie oft, weiß er selbst nicht mehr, aber er kennt jedes Dorf, jeden Han, jede Krümmung des Weges, und er weiß stets, wie weit er noch bis zum Abend – oder bis zum Morgen – gelangen wird. In einer »Kurschin«, einer Doppeltasche, hat er seinen einfachen Proviant, und die offenen Serais sind wohlfeil; die ganze Reise kostet lächerlich wenig, und die Dromedare sorgen zwischen den Disteln und dem Grase der Hügel umherweidend selbst für ihre Nahrung. Mit Wehmut verläßt er sein geliebtes Aserbeidschan, mit klopfendem Herzen legt er den langen Weg durch die unruhigen, unsicheren Grenzgebiete der Kurden zurück, aber in dem Maße, wie er sich Erzerum nähert, kehrt sein Mut zurück, und er freut sich, den Kop-dagh und die andern Pässe hinter sich zu lassen und auf einer herrlichen, gebahnten Straße nach dem reichen, glänzenden Trapezund hinabzuziehen, das im Winter so warm und freundlich und im Sommer so frisch und kühl ist.

Um 8 Uhr ist der Iftar beendet, und das Kawechaneh des Hotels füllt sich mit satten, vergnügten und lärmenden Gästen. Sie lassen sich an kleinen, viereckigen Tischen auf Sofas und Stühlen nieder und spielen Karten oder Tricktrack, sie rauchen Zigaretten und Nargileh, und ihre heiteren Gruppen nehmen sich in den dichten Wolken des Tabakrauches wie Nebelgestalten aus; Getränke sieht man nicht, höchstens eine Tasse Kaffee. Eine Minute Aufenthalt in dem türkischen Café genügt mir aber vollständig; ich sitze lieber auf dem Balkon und sehe die erleuchteten Fenster und die flackernden Lampen auf den Brüstungen der Minarets in der Dunkelheit glänzen und höre wieder den poesiereichen Glockenklang einer Karawane, die bereits ihren nächtlichen Marsch angetreten hat, um noch vor Sonnenaufgang das Lager zu erreichen, und mit Vergnügen lausche ich dem Brausen der Fluten des Tschoroch.

Am folgenden Morgen wurde ich schon um 2 Uhr geweckt, als der Lärm und das Klappern der Brettspielsteine in dem Kawechaneh des Hotels noch nicht verstummt waren. Der Gendarmerieoffizier besuchte mich wieder – ich habe ihn in Verdacht, daß er den ersten Teil der Nacht im Café zugebracht hat. Schukkur, mein »Sewari«, beklagte sich darüber, daß sein Pferd ermüdet sei, und ich sah mich veranlaßt, ihm auseinanderzusetzen, daß dies die Behörden angehe, aber nicht mich.

Die Nacht ist klar und still, die Sterne funkeln wie Ramasanlampen, der Mond hängt wie eine Riesenlaterne über Baiburt, und wir hatten herrliches Wetter zur Fahrt über den Paß Kop-dagh. Aber es ist kühl, dem Gefrierpunkt nahe; ich wickle mich in zwei Filzdecken, ehe ich in der Kutsche Platz nehme und durch enge, dunkle Straßen und zwischen Friedhöfen dahinrolle. Sobald wir die letzten Häuser hinter uns zurückgelassen haben, sind wir draußen in einer wellenförmigen Wildnis und passieren lange Reihen großer Ochsenfuhren, die der Mond wirkungsvoll beleuchtet. Die mit Korn beladenen Karren ruhen auf Achsen, die sich mit den Rädern drehen und sich knirschend in ihren Lagern reiben. Es ist ein greulicher Spektakel, ein durchdringendes Knarren. Sie kommen außerordentlich langsam vorwärts; man hört sie schon von weitem, der Lärm wird immer stärker und, wenn die Fuhre an uns vorüberzieht, ist er geradezu betäubend; kaum ist das Kreischen und Knarren verhallt, so hört man schon wieder neue Karren herannahen.

Nachdem wir zuerst in einiger Entfernung vom Tschoroch gefahren waren, befinden wir uns wieder an seinem Ufer, wo wir eine aus 121 mit Kornsäcken beladenen Kamelen bestehende Karawane treffen, die nach Baiburt unterwegs ist. Der Fluß nimmt sich zwischen den Hügeln ganz ansehnlich aus. Um 6 Uhr bemerke ich den ersten Schimmer des Morgengrauens; man unterscheidet die Farben des Himmels, aber nicht die der Erde. Im Dorfe Maden Chan oder Maden-chanlari, wie es gewöhnlich genannt wird, stimmten die Hähne gerade ihr Frühkonzert an; hier führt eine Brücke über den Tschoroch, dessen linkem Ufer wir jetzt, sanft ansteigend, folgen. Dann führt der Weg aufwärts durch ein teils offenes, teils enges Nebental. Ein aus 30 Ochsenkarren bestehender Wagenzug erfüllte das Tal mit seinem Knirschen; dann fuhren wir an einer gewaltigen Karawane vorüber, deren 221 Kamele und Dromedare Kleiderstoffe und Kolonialwaren in Kisten und großen Ballen nach Persien beförderten. Die Karawane bestand aus dreißig Abteilungen, jede mit einem persischen Führer; die größte zählte fünfzehn, die kleinste vier Tiere, die mit einem Strick an der Halfter aneinander befestigt waren, nicht an einem Stäbchen durch den Nasenknorpel wie in Zentralasien. Die Perser rechneten auf den Weg von Trapezund nach Tabris 40 Tagereisen.

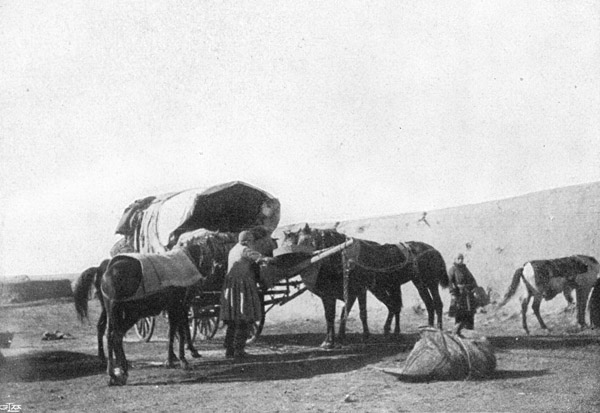

Meine Tagereise teilt eine zweistündige Rast (Abb. 13) in der Herberge von Kop-chaneh unterhalb des Passes in zwei Hälften; die Pferde müssen zu der bevorstehenden Anstrengung Kräfte sammeln, haben sie doch meine Wagen über die Bergkette zu ziehen. Während wir Rast hielten, fuhr die Post aus Istambul (Konstantinopel) in fliegendem Galopp, von zwei Kavalleristen eskortiert, in den Hof ein. Die schwarzen Ledertaschen wurden neun Pferden aufgebürdet, die sie über den Paß tragen sollten; auf der andern Seite werden sie mit Arabas weiterbefördert; noch an demselben Abend sollen sie in Erzerum anlangen.

13. Rast unterwegs. (S. 47.)

In steilen Zickzackbiegungen führt der Weg nach dem Passe hinauf; der Boden besteht hier aus einem weichen, feuchten Material, in das die Transportwagen tiefe Gleise eingeschnitten haben. Noch ein Han wird passiert, eine viereckige Steinmauer mit Lehmdach. Wir steigen immer höher, die Pferde keuchen und mühen sich ab, der Talgrund bleibt immer tiefer unter uns liegen, und die Vogelperspektive wird immer ausgeprägter. Droben in der Nähe des Kammes wird die Steigung immer flacher; auf beiden Seiten breiten sich dünne Schneefelder aus, die in der Sonne schmelzen. Der Kop-dagh ist ein Doppelpaß aus zwei schwachgewölbten Schwellen; in der Mulde zwischen ihnen befindet sich ein Wachthaus, wo einer meiner Kavalleristen gegen einen andern ausgetauscht wurde – der sechste Geleitswechsel an diesem Tage.

Nach Süden hin hat man eine weite Aussicht über eine ziemlich einförmige Landschaft flacher, abgerundeter Bergkämme; der uns zunächst liegende schillert rot, der entfernteste, der mit Schnee bedeckt ist, erscheint in dunkelblauem Glanz. Dann fahren wir lange Zeit immer in ungefähr derselben Höhe auf und ab, über Hügel und Hänge, schließlich aber geht es in weiten, nicht allzu steilen Kurven endlich wieder bergab. Droben ist der Weg auf beiden Seiten des Passes schauderhaft, ein einziges Moorbad, in dem die Wagen bis an die Achsen versinken. Im Winter soll der Kop-dagh tiefen Schnee haben; aber auch jetzt, wo noch kein Schnee gefallen ist, bietet der Weg große Schwierigkeiten, weil die über einen Fuß tiefen Wagengleise steinhart gefroren sind.

Von einem steilen Abhang aus erblicken wir das viereckige Stationshaus von Ak-dagh-chan; von dort unten im Tale, wo eine auf dem Marsche befindliche Karawane wie eine Kette feiner, schwarzer Perlen aussieht, dringt das Läuten der Kamelglocken nicht zu mir herauf.

Die große Heerstraße führt an dem Dorf Pirna-kapan vorbei über eine kleine Paßschwelle. Die Landschaft ist flach und einförmig wie alle Plateauländer; die horizontalen oder leichtgewellten Linien herrschen vor, die vertikalen, die rings um die tief eingeschnittenen Täler des Küstenlandes so gewöhnlich sind, fehlen hier im Innern des Landes. Man sieht jetzt nur noch Steinhütten, und Bauholz wird nur noch zur Unterlage der Lehmdächer benutzt. Bei allen Hütten und Wachthäusern und auf ihren Dächern sind gewaltige Heuschober für den Winterbedarf aufgetürmt; sie dienen den Spatzen als beliebte Stammkneipen für ihre Zusammenkünfte. Beim Dorfe Tschöll-ogli-chanlari machen wir kurzen Halt, um die Pferde zu füttern und aus dem neben der Straße fließenden Bach zu tränken (Abb. 14, 15).

14. Frühstück der Pferde. (S. 49.)

15. Tränken an einem Bach. (S. 49.)

Über eine dem Auge völlig gleichmäßig scheinende Ebene läuft die Straße so gerade, wie mit einem Lineal gezogen; der Fluß bleibt auf der rechten Seite am Fuße niedriger Hügel. Auf einer steinernen Brücke überschreiten wir eine größere Erosionsrinne, von deren Terrassenrand aus wir plötzlich das Dorf Aschkale erblicken, das an dem Nebenbache eines Flusses liegt, der vornehmere und ältere Ahnen hat als irgendein anderer auf Erden, wenigstens in der Christenheit; sein Name ist Frat-su oder Euphrat. Die Herberge liegt auf dem rechten Ufer, das Dorf Aschkale auf dem linken. Die Bevölkerung ist größtenteils türkisch, aber es wohnen hier auch einige armenische Familien. Man nennt sie »Ermen«; sie leben mit den Türken in Feindschaft, wie nicht anders zu erwarten ist, da die Mohammedaner in den Augen der christlichen Armenier Heiden sind und diese wiederum von den Muselmännern als »Kaper« oder »Kafir«, als Ungläubige bezeichnet werden.