|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein dichterer Nebel als gewöhnlich lag am Morgen des 10. Januar über der Wüste, und nicht ein einziger Strahl der Sonne vermochte seine dichten Schichten zu durchdringen. Den größern Teil des Tages hindurch herrschte Dämmerung, und in etwa 200 Meter Entfernung verschwanden alle Gegenstände. Von dem Elburs, dem Siah-kuh und den andern kleinen Bergen, zwischen denen wir nach dem ausgedehnten Wüstenmeere hinsteuerten, konnte man gar nichts ahnen, und es war mir leider unmöglich, ihre Gipfel auf der Karte einzupeilen. Zum Marschieren aber war das Wetter angenehm, und einer Schneebrille bedurfte man nicht. Der Weg war wie bisher vortrefflich, nur hier und dort lag noch an geschützten Stellen ein Häufchen Schnee. Erst um 2 Uhr trat im Wetter eine Veränderung ein; der Nebel verzog sich und verschwand um 4 Uhr ganz und gar, und nur am Horizont schwebten noch leichte Wolken, die den Elburs und den Siah-kuh eigensinnig verbargen.

Das Beladen der Kamele ging heute schneller als gewöhnlich, und wir brachen rechtzeitig zu einem 24,3 Kilometer langen Marsche in der Richtung nach S 65° O auf. Die Karawane marschiert in schnellerem Tempo als sonst, das hört man schon an dem lauten, hastigen Läuten der Glocken; der Boden ist vorzüglich, nicht das geringste Hindernis erhebt sich auf unserm Weg, aber es ist, wie wenn man in einen Sack gesteckt worden wäre, denn dieser verdrießliche Nebel verhüllt jede Aussicht. Wenn wir gelegentlich eine kleine Erosionsfurche kreuzen, ist sie nach Norden gerichtet; nach dieser Seite fällt also das Terrain nach irgendeinem Ausläufer der Kewir hin ab, obgleich der Boden dem Auge völlig eben erscheint.

Während der ersten Stunde des Tagemarsches gehe ich gewöhnlich zu Fuß, um mir Bewegung zu machen. Obgleich die Kamele ruhig und langsam einherzuschreiten scheinen, kann man nicht neben ihnen herschlendern, sondern muß tüchtig ausschreiten, wenn man mit ihnen Schritt halten will. Nach diesem Spaziergang sitze ich dann mit Wohlbehagen droben in meinem weichen Vogelnest auf dem Rücken meines gewaltigen Trägers. Die ersten Stunden der schaukelnden Bewegung vergehen schnell, dann aber scheinen sie immer länger zu werden, und schließlich sehnt man sich nach dem neuen Lager und hat selten Grund, verdrießlich darüber zu sein, wenn der Führer sagt, daß wir dort angelangt seien.

Newenk, der Hund, ist jetzt ganz zahm und dank der rücksichtsvollen, beinahe schmeichlerischen Behandlung, die ihm im Lager von allen Seiten zuteil wird, findet er sich auch in seine neuen Lebensverhältnisse. Er geht schon frei umher, hält sich meistens in der Nähe des ersten Kamels auf und wedelt zutunlich mit dem Schwanz, sobald ihm jemand die geringste Aufmerksamkeit zuwendet. In den Lagern erfüllte er alle Pflichten eines wachsamen Hofhundes untadelhaft und erlangte dadurch in unserer Wandertruppe eine gewisse Popularität. Er hatte einen ziemlich dichten, üppigen Pelz, den er in der Winterkälte gut brauchen konnte; aber die Zeit wird kommen, in der er sehr unter der Hitze zu leiden haben wird.

Ein alter Kamelhengst, der mir schon in Teheran allerlei Bedenken erregt hatte, zeigt Spuren von Erschöpfung und kann ein schwereres Gewicht als das eines Reiters nicht mehr tragen. Die beiden Kosaken reiten ihn abwechselnd; aber Hussein Ali zieht dabei den bessern Teil, denn Abbas Kuli Bek ist sichtlich besorgt darum, daß sein jüngerer Kamerad sich nur nicht in irgendeiner Weise überanstrenge.

Habibullah ist ein ganz besonderer Typus. Er sucht förmlich nach einer Veranlassung, mit den andern zu zanken, und seine durch einen Messerhieb gespaltene Nase verrät, daß er früher manche Schlägerei gehabt haben mag. Nachdem er heute etwa eine Stunde zu Fuß gegangen war, zwang er das Leitkamel durch einen festen Ruck am Halfterstrick, sich niederzulegen, und ritt dann, bis wir an den neuen Lagerplatz kamen. Aber auch so machte er seine Sache ausgezeichnet und er ließ die Marschgeschwindigkeit nicht im geringsten geringer werden. Bei den Kamelen ist er in seinem Element; er geht, springt und schlängelt sich wie ein Delphin zwischen ihnen umher und zieht nicht einmal die Stirn kraus, wenn sie ihm gerade ins Gesicht spucken. Sie sind in seinen Händen wie Lämmer und verstehen ihn gleich, wenn er wie eine Schlange zischt, schnalzt, pfeift und gestikuliert. Aber Awul Kasim darf sich nicht unterstehen, Habibullah irgendwelche Vorschriften zu machen, denn dann bekommt er sofort eine scharfe Erwiderung zu hören und wird als Luft betrachtet. Der gute Kasim, der die ganze Ausrüstung besorgt hat, mag wohl im Stillen gehofft haben, die Rolle eines Befehlshabers über die andern spielen zu dürfen, aber damit hat er kein Glück, und ich habe ihm auch keinen Ferman dazu gegeben. Mirza ist mein Sekretär und steht daher, seiner Ansicht nach, nur unter mir; er ist stets zugegen, wenn die geographischen Namen des Tages aufgezeichnet werden oder ich mit dem Ketchodah über den Weg beratschlage. Da überdies auch die Kosaken ihre Befehle direkt von mir erhalten und die Kameltreiber nur mit ihren Schutzbefohlenen zu tun haben, sind Awul Kasims Pläne ganz in Rauch aufgegangen, und er geht deshalb mit der Miene einer unverstandenen Größe unter uns umher. In Zentralasien und in Tibet muß man stets einen Karawanenführer haben, der die andern in Ordnung hält, aber hier in Persien bin ich selbst der Karawan-baschi, und alles geht ohne erwähnenswerte Reibungen seinen glatten Gang.

Jetzt ist es der dritte Tag, daß die Kamele keinen Tropfen Wasser getrunken haben; sie scheinen aber nicht einmal daran zu denken, daß sie mittlerweile durstig sein müßten, und wenn wir an einer größeren Schmelzwasserlache neben dem Pfade haltmachen, um sie daraus trinken zu lassen, bequemen sie sich kaum dazu, ihr auch nur einen Blick zu schenken. Sie stehen still, atmen ruhig und abgemessen und lassen ihre würdevollen, reservierten Blicke ohne einen Schimmer von Besorgnis über die öde Steppe fliegen, die sich Tag für Tag vor uns ausbreitet. Die langen Märsche, die Kargheit der Steppe und der Durst scheinen ihnen gar nichts anzuhaben, und sie fügen sich mit erhabener Gleichgültigkeit in ihr Schicksal. Sei der Marsch kurz oder lang und die Last schwer oder leicht, die Kamele folgen geduldig und ohne Murren ihrem Führer. Es sind bewunderungswürdige Tiere, und man fühlt sich wohl in ihrer Gesellschaft. Ich werde nie müde, sie zu betrachten und ihre abgemessenen Bewegungen zu beobachten; beständig entdeckt man neue Züge an diesen Tieren und findet sie so außerordentlich malerisch und so gut für dieses öde, einförmige Land geeignet.

Wir befanden uns jetzt in einer Gegend, wo aller Schnee verschwunden war und nur noch Schmelzwasserlachen standen, und hätten wir eine Saugpumpe gehabt, so hätten wir den Inhalt der Lachen sammeln und das erbärmliche Wasser, das wir in den Lederschläuchen mitnahmen, weggießen können. Denn dieses Wasser war in einigen Schläuchen so braun wie Tee, und in andern hatte es eine so verdächtige Farbe, als sei es mit Tinte vermischt worden. Es hat einen unangenehmen Beigeschmack, der an ranziges Öl erinnert, und man trinkt es am liebsten als starken Tee mit sehr viel Zucker und eiskalt; man schüttet die ganze Tasse auf einmal hinunter, atmet mit offenem Mund und zündet sich schnell eine Zigarette an. Aber noch leiden wir nicht darunter, und infolge des starken Feuchtigkeitsgehaltes der Luft spürt man gar kein Verlangen nach Wasser.

Es ist 12 Uhr; der Nebel liegt noch immer schwer über der Erde, beständig sind wir der Mittelpunkt eines nie größer werdenden, kleinen Flecks der Erde, dessen naheliegender Horizont sich im Nebel verliert. Es bietet sich uns gar keine Abwechslung; wir ziehen immerfort über dieselbe dünn mit Grus bedeckte Steppe mit denselben seichten Rinnen, die immer mehr nach Nordosten zeigen, um wahrscheinlich in ihrem unteren Teil ostwärts nach der Kewir abzuschwenken. Der Weg ist deutlich erkennbar; hier müssen im Laufe der Zeit viele Karawanen gezogen sein, wenn vielleicht auch nur solche, die Brennmaterial nach den Dörfern und nach Teheran schaffen. Auf dem Weg wachsen keine Steppenpflanzen; er erscheint daher wie ein dunkleres braunes Band ohne die weißen Reiftüpfelchen, die man sonst überall sieht. Beim Klange der Glocken schreiten wir Stunde auf Stunde nach Südosten hin; beständig umschließt uns diese undurchdringliche Nebelmauer. Ein Kilometer nach dem andern wird zurückgelegt – man kommt sich wie ein Eichhörnchen in seinem Käfig vor. In der Perücke der Kamele verdichtet sich der Reif, und sie sehen schließlich vornehm gepudert aus.

Nach dreistündigem Marsch treten auf unserer rechten Seite außerordentlich niedrige, unbedeutende Hügel in einer fortlaufenden Reihe auf. Zwischen einigen von ihnen, die 3–5 Meter hoch sind, schlängelt sich eine Erosionsrinne von Südwest nach Nordost; diese Stelle heißt Summek oder Sumbek. Auf der Nordseite der Hügel lag noch ein wenig Schnee. Etwa einen Farsach weiter nördlich ist Kole-haus-i-Summek mit einer Straße aus der Zeit des großen Schah Abbas, welche die Lagerplätze Sefid-ab, Germ-ab, Moghar, Schur-gusun, Bagh-rabat und Habibabad berühren soll, bevor sie Schahr-i-Isfahun erreicht, wie man Isfahan, die Hauptstadt des Schah Abbas, hier nennt. Diese Straße soll indessen jetzt nicht mehr benutzt werden.

Der Nebel verzieht sich, und vor dem Panorama, das uns umgibt, geht der Vorhang auf. Nur die hohen Gebirge im Norden sind noch verhüllt, und über uns schweben schwere Wolkenmassen.

In einer breiten, flachen, unmerklich ansteigenden Rinne geht der Weg an einem roten, ungleichmäßigen hügeligen Landrücken namens Takta-arus-paru vorbei. Die Hügel der Gegend bestehen ausschließlich aus Lehm und Sand, also aus weichem Material, und viele dieser Hügel verraten durch ihre Form, daß sie der Wind- und Wassererosion ausgesetzt sind; sie sind demnach zum großen Teil sekundäre Bildungen. In einer letzten breiten und offenen Rinne wuchsen Büsche von Saxaul ( Haloxylon ammodendron), die bis zu 2 Meter hoch waren. Die Perser nannten sie »Tagh«, und da sie ein vorzügliches Brennmaterial waren, blieben wir zwischen ihnen in einer Gegend, für die unser alter Führer keinen besonderen Namen wußte; er nannte die Stelle ganz einfach »Mian-schur«, was »zwischen Salzwüsten« bedeutet. Auf der Karte habe ich sie als Lager Nr. 5 bezeichnet. Die Höhe betrug hier nur 755 Meter.

Gerade als wir haltmachten, überflutete die Nachmittagssonne mit ihrem warmen Purpurlicht die öde Steppe, und während die anderen das Lager aufschlugen, mußte der Ketchodah mir alles sagen, was er von der Umgegend wußte. Er zeigte mit dem Finger zuerst nach S 38° O, wo sich die höchste Spitze des Tallhäberges, des Zieles meiner nächsten Tagereise, erhob. Tallchau (oder Talch-ab) ist ein kleiner Berg im Osten; in S 1° W zeigt sich ein anderer, an dessen Fuß die Quelle Sefid-ab liegt. Im Süden erblickt man den Tschellgodar und an seinem Fuße die Quelle Dschede-i-tschellgodar. Zwischen S 42° W und N 87° W zieht sich deutlich der gezähnte Umriß des Siah-kuh hin; er bildet ein vollkommen freistehendes kleines Massiv, das aber größer ist als die anderen um uns herum. Von der ganzen Elburskette ist die eigentliche Spitze des Demawend das einzig Sichtbare; sie überragt nur eben den dichten Wolkenschleier im N 16½° W.

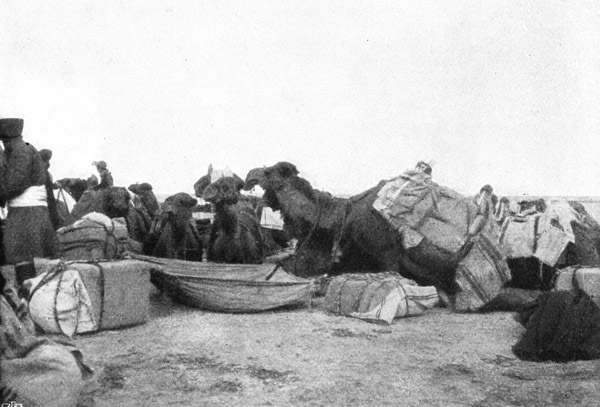

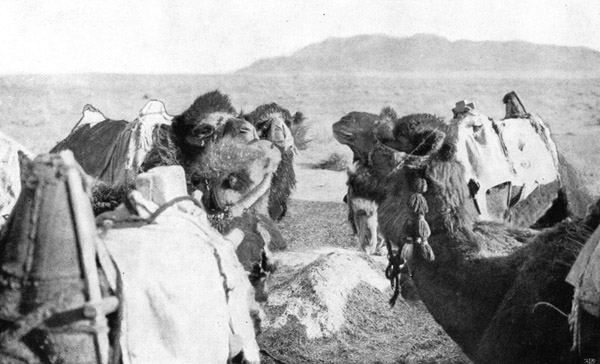

Das erste, was geschieht, sobald wir an einem Lagerplatze haltgemacht haben, ist, daß die Kosaken und Mirza mein Zelt aufschlagen und es mit den Kisten, dem Bett und dem Teppich möblieren. Dann schlagen sie ihr eigenes Zelt auf; unterdessen zündet Awul Kasim Feuer an, und sobald die ersten glühenden Kohlen da sind, speist er den Samowar damit. Jetzt, da es nicht schneit, begnügen die Kameltreiber sich mit einer halbkreisförmigen Mauer aus Kisten und Proviantsäcken und bauen diesen Schutzwall so auf, daß sein konvexer Teil gegen die Windseite gerichtet ist. Unsere Kamele müssen im Liegen stets zwei Kreise bilden (Abb. 57), so daß je sieben von demselben Häckselhaufen fressen, in den auch Baumwollsaat hineingeschüttet wird (Abb. 58); aber heute abend haben der Ketchodah und seine Diener sich etwas anderes ausgedacht. Die Strohsäcke stellten sie im Halbkreise gegen die Windseite; auf der anderen Seite wurde der Kreis durch ihre zehn Kamele geschlossen. Wenn dann die Männer, Tee trinkend, am Abendfeuer sitzen, können sie zugleich ihre Schutzbefohlenen im Auge behalten, und die Kamele tragen ihrerseits nicht wenig zur Erwärmung bei. Heute abend erfreuten wir uns alle großer, prächtiger Feuer, und ganze Arme voll trockner Stämme und Zweige der »Tagh« wurden zwischen den Zelten gesammelt. Es sprühte und knisterte so gemütlich, und große, helle Flammen warfen ihren Schein über diese schweigende Gegend, in der es außer uns keine lebenden Wesen gab. Gelb wie die Flammen steigt der Vollmond über den dunklen Horizont der Steppe empor und erhöht das Bezaubernde an diesem schönen Bilde eines einsamen Lagers. Es war jetzt so hell, daß wir sehr gut, wie uns der Ketchodah vorschlug, bei Nacht hätten weiterziehen können; doch wenn die Nachtmärsche nicht unumgänglich notwendig sind, lasse ich mich nicht gern darauf ein. Die Zeit, da wir während der dunklen Stunden auf dem Marsche sein müssen, wird schon noch kommen.

57. Im Lager. (S. 210.)

58. Beim Füttern am Abend. (S. 211.)

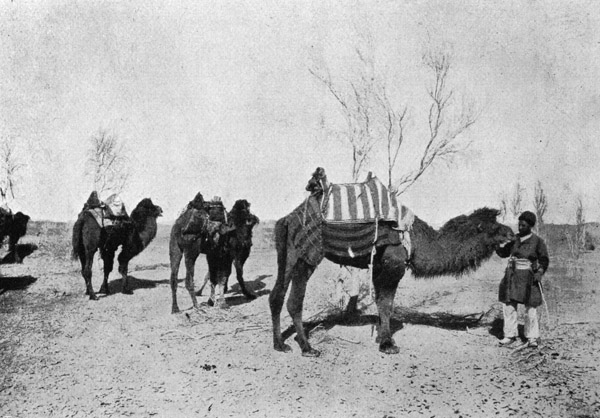

Die Leute aus Kerim Chan und anderen benachbarten Dörfern begeben sich von Zeit zu Zeit mit ihren Kamelen nach der Gegend um das Lager Nr. 5 herum, dem nächsten Punkte, wo Saxaul in größerer Menge vorkommt (Abb. 59). Sie verschmähen Reisig und abgehauene Zweige und nehmen nur die massiven, als Brennmaterial geeigneten Stämme; sie schnüren sie wie Spargel zu Bündeln zusammen und laden immer zwei und zwei in vertikaler Lage auf je ein Kamel. Die Leute behalten jedoch nur wenig davon für ihren eigenen Gebrauch; das meiste wird nach Teheran gebracht, wo sein gewöhnlicher Preis 5 Toman (etwa 18 Mark) für den Charwar oder 2½ Toman für die Kamellast beträgt. Das Brennholz ist also ziemlich teuer, aber dennoch wird nicht viel daran verdient, denn in der Hauptstadt und ihrer Umgegend, wo man nicht auf Weide rechnen kann, müssen Stroh, Heu und Baumwollsaat für die Kamele gekauft werden, und auf der Heimreise nach Kerim Chan hat man wenig oder gar keine Gelegenheit, Waren zu befördern.

59. Zwischen Saxaulstauden. (S. 211.)

Gegen Morgen, als sich wieder der Nebel über die Steppe legte, verirrten sich zufällig zwei Wildesel in die Nähe unseres Lagers; aber man sah nachher an der Spur, daß sie, sobald sie uns gewittert hatten, in größter Eile südostwärts fortgaloppiert waren. Die Spur war größer als die eines zahmen Esels. Wie ich mich einst in der Lopwüste danach gesehnt hatte, die wilden Kamele zu sehen, so hoffte ich jetzt auch von Tag zu Tag, einmal auf die Wildesel Persiens zu stoßen und des Skelettes und des Felles wegen ein Exemplar zu erbeuten. Der Ketchodah sagte, daß sie überall in der Wüste vorkämen. Da das ganze östliche Persien eine einzige Wüste ist, die nur hin und wieder ein Streifen Steppe unterbricht, konnten wir es abwarten und wollten fleißig nach diesen seltsamen Tieren ausschauen, die wie Wesen aus der Geisterwelt leicht und elastisch über den kargen Boden hinschweben.

Nun ging es wieder auf einer neuen Tagereise dem Innern der Wüste entgegen. Das Terrain war anfänglich ermüdend und bestand aus einer harten, dünnen Kruste roten Tonschlamms, die auf losem, weichem Material ruhte, in das die Kamele einsanken; nur in Erosionsrinnen, die fließendes Wasser reingespült hatte, war der Boden tragfähig. Wir ziehen nach Südsüdosten und gehen in die Mündung eines deutlich ausgeprägten Tales hinein, das zwischen 10 Meter hohen Terrassen und Hügeln liegt. Man befand sich dort wie in einem Tunnel; unmittelbar neben uns erhoben sich auf beiden Seiten rote, sterile Lehmwände, und über uns lag die schwere, dichte Nebelschicht wie ein Dach. Schon am Eingang des Tales merkte man, daß hier kürzlich ein wasserreicher Bach herabgeströmt war, und es dauerte auch gar nicht lange, so kamen wir an einen Arm beinahe stillstehenden Wassers, das klar wie Kristall und kalt wie Eis, aber so bitter war, daß die Kamele nicht einmal einen kleinen Schluck davon trinken wollten. Auch in der größten Not in der Wüste hätte man nicht damit vorlieb nehmen können, man wäre einfach nicht imstande gewesen, es hinunterzuschlucken. Wir waren in ein tückisches Höllenloch hineingeraten!

Das Bachbett besteht übrigens aus wechselnden Streifen und Gürteln weichen Schlammes und groben Sandes. An den Stellen, wo letzterer feucht ist, gibt er nach und ist sehr tückisch und gefährlich. Die Perser warnten uns davor, und nachdem ein Kamel mit den Hinterbeinen darin eingesunken war, erschien es uns geratener, dieses seltsame Tal zu verlassen und auf den Hügeln der rechten Seite weiterzuziehen. Hier wuchs ein neues Buschholz, »Hitsch« genannt, mit aufrechtstehenden, grünen Nadeln. Der Saxaul hatte aufgehört, trat aber später noch hin und wieder auf unserem Wege auf. In dem Tale war kein Weg zu sehen, weil die Regenflut im Frühling alle Spuren fortschwemmt. Da uns außerdem noch dieser widerwärtige Nebel umgibt, wird es selbst erprobten Wanderern nicht leicht, sich hier zurechtzufinden, und sogar unser »Bällad« oder Führer, der Ketchodah, war manchmal unschlüssig, wohin er sich wenden sollte; ich hatte indessen die Lage des Tallhägebirges schon eingepeilt und konnte ihm daher unsere Hauptrichtung angeben.

Eine aus dreizehn Kamelen und zwei Treibern bestehende Karawane tauchte plötzlich aus dem Nebel auf und zog in einiger Entfernung an uns vorüber. Wir wollten nichts von ihnen, und sie hatten uns auch nichts mitzuteilen. So passierten wir denn einander wie Schiffe auf dem Meere, ohne Signale auszutauschen und verloren einander in dem Nebel bald aus den Augen.

Zwischen den kleinen Hügeln zur Linken zeigen sich mehrere flache Täler. Wir ziehen in eines hinein. Gewöhnlich kann man sie eigentlich kaum Täler nennen; sie sind außerordentlich wenig eingeschnitten und flach und eher als Abflußrinnen des Regenwassers zu betrachten. Nach dem wenigen, was wir davon sehen, ist das Gelände aber doch kupiert. Zahlreiche Antilopenspuren und Fährten von Wildeseln kreuzen hier einander in allen Richtungen. Im Sommer sollen die Wildesel bis in die Gegend des Doasde-imam umherstreifen; sie fressen die Grasbüschel, Tamarisken und Saxaule der Steppe und trinken auch das salzhaltige Wasser der Quellen, die in dem kleinen Gebirge entspringen.

Nach dem letzten Tälchen gelangen wir wieder auf gleichmäßig ebenen Boden, aber eine Stufe höher als die vorhergehenden Ebenen. Das harte, mit grobem Sand bestreute Erdreich bietet uns eine bequeme, schöne Marschbahn wie ein wohlgepflegter Parkweg. Die Sonne ließ sich heute überhaupt nicht sehen; man konnte sich nach einem Breitengrad hin versetzt glauben, wo sie sich in dieser Jahreszeit gar nicht über den Horizont erhebt. Hin und wieder ist in einer Furche, wo der Weg alljährlich fortgespült wird, ein kleines Steinmal als Wegweiser errichtet worden.

Wir schreiten wie sonst dahin; die Glocken läuten und die Stunden verrinnen, doch immerwährend dieselbe schweigende, einförmige Gegend, in der der Blick nur durch Kleinigkeiten gefesselt wird, wie durch verkohlte Steppenpflanzen, die auf ein vorübergehendes Lager schließen lassen, oder das Herabfallen des Reifes von den Kräutern, wenn er gar zu schwer und langfaserig geworden ist. An beiden Seiten unseres Weges liegen rotgelbe Lehmhügel; auf sie hat der Nebel sich so schwer herabgesenkt, daß er ihren oberen Teil abschneidet und verhüllt. Das Terrain hebt sich langsam nach Südosten hin, und endlich erblicken wir in der dicken Luft die Umrisse des kleinen Tallhägebirges, eines unbedeutenden, begrenzten Kammes, dessen Abhänge weiße Schneestreifen zeigen. Auch draußen auf der Steppe vor ihm lag noch etwas Schnee im Schutze der Büschel, zwischen denen wohl hundert Schafe weidend umherliefen. Habibullah, der vorangeht, wirft die Leitleine dem ersten Kamel über den Nacken, nähert sich dem Schafhirten und redet ihn an; aber das Kamel marschiert ruhig auf dem schmalen Pfade weiter, der unmittelbar unter dem Kamme hinführt.

Als wir nach einem Marsch von 22 Kilometern an den mit Steinen eingefaßten Brunnen von Tallhä gelangten, fragte es sich, ob wir nicht besser täten, gleich nach Mulkabad, dem nächsten Halteplatz, weiterzuziehen. Aber auf dringendes Bitten des Ketchodah und auch deshalb, weil die Kamele vier Tage nichts getrunken hatten, ließ ich dicht am Brunnen, dessen Spiegel einen Meter tiefer lag als der Erdboden, haltmachen; es war Lager Nr. 6. Unterhalb des Brunnenmundes ist eine Art Trog mit steinernem Rand angebracht worden, der für Kamele bestimmt ist, während einige kleinere Becken Schafherden Gelegenheit bieten, zugleich mit jenen zu trinken. Sie müssen aber aus dem Vorrate des Brunnens gefüllt werden; das spärliche Wasser, das jetzt noch in ihnen war, hatte eine dünne Eishaut.

Das Wasser war nicht so schlecht, als man es nach der Beschreibung des Ketchodah hätte erwarten können; in einem reinen Gefäß unmittelbar aus dem Brunnen geschöpft und eiskalt getrunken, konnte es als ganz untadelhaft passieren, und man spürte seinen unbedeutenden Salzgehalt kaum. Mit der widerlichen Flüssigkeit verglichen, die unsere Schläuche und Mäschk füllte, war es jedenfalls ein köstliches Getränk. Nachdem wir den Steintrog mit Wasser gefüllt hatten, wurden die Kamele an seinen beiden Seiten der Reihe nach aufgestellt, und dann tranken sie das eiskalte Wasser in langen Zügen und mit sichtlichem Wohlbehagen. In Tallhä befanden wir uns in 1022 Meter Höhe.

Unmittelbar hinter und über dem Brunnen erhebt sich eine Bergwand, die aus oolithischem Kalkstein besteht, der 70 Grad nach N 25° W einfällt. Diese Wand ist hier bloß ein paar Meter breit und steht da wie eine Zaunplanke, die dem losen Material, aus dem der Berg sonst besteht, einen Halt gibt. Man erblickt mehrere derartige, beinahe vertikal stehende Schichten in dem kleinen Massiv, das kleine, auf unsere Ebene ausmündende Täler durchschneiden.

Die unserm Lager am nächsten liegenden Hügel bestehen aus rotem, fein verteiltem Staub, den eine einige Meter dicke Konglomeratschicht bedeckt, die 7 Grad nach N 50° W einfällt und die den Hügeln als Schutz dient, indem sie ihre gänzliche Vernichtung verlangsamt. An einigen Stellen ist die Zerstörung jedoch schon so weit vorgeschritten, daß die schützende Decke in Blöcke zersprungen ist, die noch auf den Gipfeln der Hügel liegen. Nach Süden hin erblickt man mehrere derartige Hügel, die durch Abflußrinnen geschieden sind. Man sieht, daß die Schicht einst zusammengehangen haben muß, denn sie deckt alle Hügel und ist nur da unterbrochen, wo Täler ihren Widerstand besiegt haben.

Der geographischen Namen, die mir heute mitgeteilt wurden, waren nur sehr wenige, worüber man sich in einer so öden Gegend nicht wundern kann.

Den einzigen Wert, den das Land hat, repräsentiert das Brennmaterial, das hier gesammelt und nach Teheran verkauft wird, und die Grasbüschel, die Kamelen und Schafen als Nahrung dienen. Seiner Pflicht gemäß begann Newenk am Abend einen entsetzlichen Lärm zu machen, denn ein Mann erschien am Brunnen von Tallhä, um seine Kamele zu tränken. Er wurde sofort zu mir ins Zelt gerufen, und ich hieß ihn freudig willkommen, denn seine Kenntnis des Landes erstreckte sich ein wenig weiter als die des Ketchodah.

Bei Mulkabad, unserm nächsten Lagerplatz, würden wir besseres Wasser als hier finden, und am Kuh-i-nakschir sei es ganz süß. An dem ersteren Orte würden wir keine Menschen antreffen, an dem letzteren aber fünf Hirten mit ungefähr siebzig Kamelen, die dem Ali Abdullah, einem »Gelledar« oder Hirten, gehörten. Einen Farsach jenseits des Kuh-i-nakschir würden wir leidliches Wasser, Weide und Brennmaterial an der Quelle Tscheschme-Kerim finden. Noch 3 Farsach weiter in unserer Richtung gebe es einen »Schat« oder Fluß, und auf seiner andern Seite sei das Land »Rig-i-dschin«, d. h. von Geistern bewohnt; aber dorthin gehe nie ein Mensch, und zwei, die vor einigen Jahren das Abenteuer hätten bestehen wollen, seien in einem salzhaltigen Morast ertrunken.

Von Tallhä aus kannte unser Mann einen Weg zum Sefid-ab, wohingegen man von Tscheschme-Kerim nicht direkt dorthin ziehen könne, und auf der Ostseite dieser Quelle sei das Land ein einziger, unzugänglicher Salzsumpf. Von Tscheschme-Kerim gab es einen Wüstenweg nach Semnan; mein Diener Gulam Hussein hatte einst einen Weg von Demgan über Furat und Reschm und durch die Kewir nach Dschandak erprobt. Zwei Nächte und einen Tag hindurch, eine 30 Farsach lange Strecke, sei er durch vollständige Wüste gezogen, die so eben wie ein Fußboden gewesen sei und in der er keine Spur irgendwelchen Lebens gesehen hätte.

Der neuangekommene Hirte interessierte sich sehr für die Veranlassung und den Zweck meiner Reise und sagte, daß er nicht begreifen könne, wie Menschen, die noch ihre fünf Sinne hätten, freiwillig ihre Schritte nach der Kewir lenkten, wo sie aller Voraussicht nach umkommen würden und wo überdies böse Geister hausten und ihr Spiel trieben. Doch er wußte nicht, daß es gerade der Zweck dieser Wüstenreise war, die Kewir, die feuchte Salzwüste, in ihrer flachen Depression kennen zu lernen und zu sehen, wie sie an ihren Rändern in trockne Wüste und dürre Steppe übergeht.

Über die Hirten und ihre Lebensverhältnisse erzählte uns unser neuer Freund, daß er mit vier andern Männern im Dienste des Hadschi Agha stehe, des Sohnes eines Hadschi Hussein, der einem Nomadenstamm angehöre, aber jetzt in Mähabad bei Isfahan wohne und seine zweihundert Kamele hier in der Gegend und in anderen kleinen Gebirgen am Rande der Wüste weiden lasse. In diesen nördlichen Gegenden hielten er und seine Kameraden sich nur während des Winters auf, im Frühling zögen sie südwestwärts und erreichten ihre Sommerweide in Luristan an der Grenze Mesopotamiens nach sechzehn Tagereisen. Die Kamele sind nicht zur Arbeit, sondern nur zur Zucht, zur Veredlung und zum Verkauf im vorgerückten Alter an Karawanenführer bestimmt. Derselbe Hadschi Agha besitzt außerdem 1200 Schafe, die in drei Herden in der Gegend der Quelle Tscheschme-bolesan gehütet werden. Jeder Hirt im Dienste des Hadschi Agha erhält 18 Toman Jahreslohn nebst einem Filzmantel und einem Paar Stiefel einfachster Art; auch hat er 12 Batman Mehl, 2 Tscharek Butter und 1 Tscharek Roghan monatlich zu beanspruchen.

Die Hirten haben weder Häuser noch Hütten, sondern leben Winter und Sommer im Freien an ihren Lagerfeuern. Sie sind an die Nachbarschaft der Wildesel gewöhnt und kümmern sich gar nicht mehr um sie. Die scheuen, schnellfüßigen Tiere sollen in der Umgegend des Kuh-inakschir in großen Mengen vorkommen, aber ihren »Mahdan«, den eigentlichen ständigen Aufenthalt, in der Nähe der Tscheschme-dosun haben, einer Quelle, die im Norden der Tscheschme-Kerim zu liegen scheint.

Was meine Leute anbetrifft, so hatte ich keine Veranlassung, unzufrieden mit ihnen zu sein; sie verrichteten ihre Arbeit tadellos, aber schon jetzt konnte ich beobachten, daß sie zu riskanten Unternehmungen nicht die rechten Leute waren und daß sie sich mit den Türken in Ostturkestan an Tüchtigkeit nicht vergleichen ließen, von den Ladakis und den Tibetern gar nicht zu reden. Die Perser sind gutmütig, gutherzig und verträglich, aber auch unglaublich faul, und die Arbeit, die meine sieben Männer verrichteten, würden zwei burjatische Kosaken spielend ausgeführt haben. Sie essen, trinken und schlafen und haben einen ausgesprochenen Widerwillen gegen die geringste Strapaze. Abbas Kuli Bek, Meschedi Abbas und Gulam Hussein waren die besten, und wir hätten ganz gut ohne die vier anderen fertig werden können.

Mirza hat jetzt meine Aufwartung und meine Beköstigung ganz übernehmen müssen, und Awul Kasim gebietet über die Schlüssel zu den Proviantkisten, teilt das Wasser aus und kocht für die Leute. Mirza geht ebensolange wie ich zu Fuß, sitzt zugleich mit mir auf und folgt mir, wenn ich gehe, wie ein Schatten, aber Awul Kasim steht über jeder Etikette und reitet selbst dann, wenn ich zu Fuß gehe. Sie haben alle sieben einen erfreulichen Appetit, und kaum brodelt es im Samowar, so trinken sie ihren Tee und fallen wie Wölfe über ihr Mittagessen her. Sie verzehren ein tüchtiges Frühstück und ein ebenso gründliches Abendessen, und um 12 Uhr mittags geht mitten im Marsche einer herum, der Brot an die andern verteilt und sie aus einem Kruge Wasser trinken läßt.

Abends liest Mirza den andern aus einem frommen Legendenbuche vor. Seine um das Feuer versammelten Zuhörer sitzen und liegen in bequemen Stellungen, rauchen ihre Pfeifen und lassen die Kalian, die Wasserpfeife, die Runde machen, deren Brodeln man den ganzen Abend hört, sogar wenn alles im Lager sonst ganz still ist. Sie führen in jeder Weise ein gemütliches Leben, und es ist stets ein behagliches Gefühl, wenn man weiß, daß sie zufrieden sind.

Das Wetter war noch immer nebelschwer und trübe. Aus dem dichten Nebel fiel ein feiner Sprühregen von Schneekristallen, und der Himmel hatte sich mit so dichten Wolken überzogen, daß an Mondschein gar kein Gedanke war. Das Feuer des Kamelhirten warf seinen Schein über die roten und weißen Hügel hinter dem Lager; nach Osten hin verschwand die Einöde in undurchdringlicher Finsternis, und schweigend und feierlich kehrte die Nacht auf die Erde zurück.